立憲共和的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦KangSang-jung寫的 大日本.滿洲帝國的遺產:強人政治與統制經濟如何影響近代日韓 和高全喜的 立憲時刻︰論《清帝遜位詔書》都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自八旗文化 和廣西師範大學所出版 。

東海大學 歷史學系 唐啟華所指導 全俊豪的 清末民初國體問題之討論(1906-1916) (2017),提出立憲共和關鍵因素是什麼,來自於立憲、共和、君主、國體、政體。

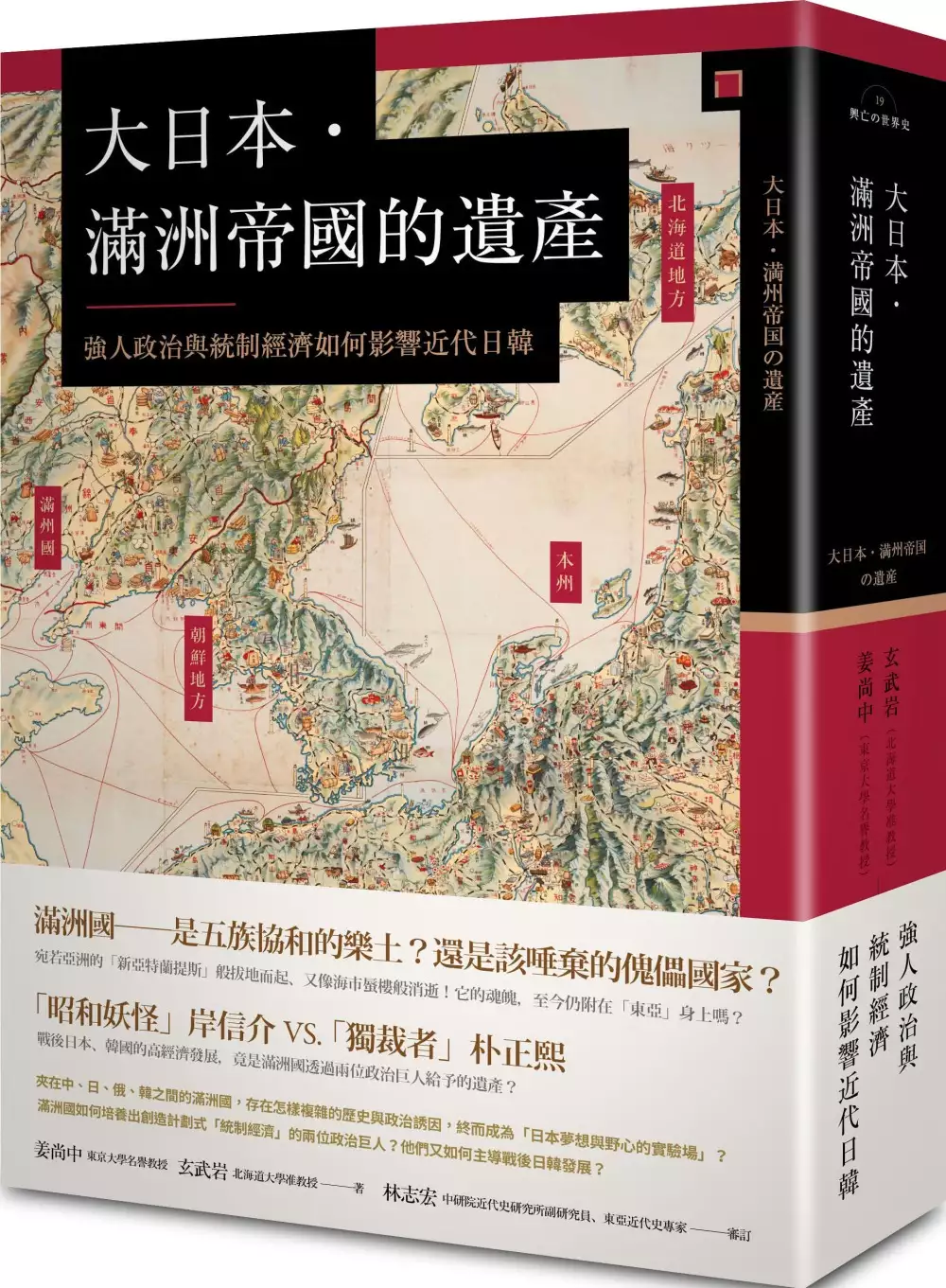

大日本.滿洲帝國的遺產:強人政治與統制經濟如何影響近代日韓

為了解決立憲共和 的問題,作者KangSang-jung 這樣論述:

透過滿洲國孕育的鬼胎 ──「昭和妖怪」岸信介與「獨裁者」朴正熙的故事, 把大日本帝國、滿洲國,及戰後的日、韓精彩黏合。 計劃、統制經濟、國家社會主義, 「滿洲國試驗場」留給後世東亞的一筆重要遺產, 是無法迴避的歷史悖論。 「滿洲國」──歌頌王道樂土、五族協和,建國十餘年便海市蜃樓般消滅的帝國,在中國史上被視為偽政權而遭批判,在台灣也幾乎不可能納入「世界史」書寫的主體。本書是中文出版品中第一本把滿洲和大日本帝國合併書寫,納入興亡的世界史之體系的作品。 滿洲國,在大清帝國解體後,夾在日本、蘇聯、中國、朝鮮(當時是日本殖民地)之間,醞釀出獨特而不為人知的故事,培養了戰後

日本、韓國的兩位政治巨人──岸信介與朴正熙。一位是任期最長的日本總理、安倍晉三的外祖父,一位是現在服刑的前韓國總統朴槿惠的父親。本書就是以這兩個人的故事作為主線,將二十世紀的滿洲、朝鮮與日本的歷史、政治、經濟「黏合」在一起。 滿洲帝國,無論她是民族融合的樂土,還是應該遭唾棄的傀儡國家,都已經是過眼煙雲。然而這個早夭的國家,給戰後的東亞留下了什麼「遺產」?滿洲國的魂魄,至今如何仍然附身在「東亞」的身上,帶來無可抹滅的影響? 「滿洲乃帝國之生命線」——日本視角的滿洲,如何走向滿鮮一體之路?朝鮮人在滿洲,扮演的角色又是什麼? 「生命線」一詞,出自於當時擔任外務大臣的松岡洋右,也是本

書主角之一岸信介的叔父在一九三一年一月的議會演說。此言一出,立即抓住了好戰的愛國主義者們,成為風行的流行語;這句讓人聯想到「日本與滿洲國有機性結合」的「魔法咒語」,一時之間膾炙人口。於是,從報紙、廣播、書籍、雜誌到電影、唱片,開始大量地、全面地,不斷反覆宣揚「守護滿蒙生命線」的口號。 新興帝國日本的羽翼是從朝鮮半島擴展到滿洲和蒙古的,隨著日俄戰爭、日韓合併等事件,大量朝鮮人以新的帝國臣民之身份湧入滿洲。「滿鮮」這個想像的地理空間因此被創造出來,國民作家夏目漱石的滿洲、朝鮮遊記,更讓「滿鮮一體」的概念深入人心。 滿洲被視為出人頭地的新天地。朴正熙正是在此時成功轉換為「帝國主體」的典型

殖民地青年,來到滿洲,並把自己的名字改為高木正雄。他在滿洲國陸軍軍官學校以優異的成績畢業,代表畢業生朗誦畢業詞,更從溥儀手中獲贈一隻金錶。 然而隨著日本帝國的侵略性擴張,與企圖恢復國權、達成統一的中國民族主義發生衝突,「在滿朝鮮人」剛好站在各方角力的中間點上。金正恩的祖父金日成加入以滿洲為據點的抗日武裝勢力,而朴槿惠的父親朴正熙則站在剿滅他們的一方。但是,對大部分在滿朝鮮人來說,眼前的選項,其實只是徘徊於「已知的死地」(朝鮮)與「未知的死地」(滿洲)兩者之間罷了。 ■「昭和妖怪」岸信介,與「獨裁者」朴正熙── 兩位戰後的政治強人,在滿洲國充滿希望的新天地上,走過什麼樣的道路?

本書最獨特的安排,就是交錯、穿插描述岸信介和朴正熙在滿洲的故事和生命軌跡。宛如打翻的油漆桶一般,為他們染上強烈色彩的一九二○年代到三○年代的滿洲,是一個所謂「全面性危機的時代」,獨裁者朴正熙和昭和妖怪岸信介的根源,就是這樣狀態下的滿洲帝國。 岸信介進入東京帝國大學就讀的一九一七年,朴正熙誕生於殖民地朝鮮的一個貧窮村落。而後,當岸信介以商工省新銳官僚之姿嶄露頭角的三○年代初期,整個日本帝國彷彿是被附身般走上通往戰爭的道路。此時的朴正熙不過是貧困殖民地中的一名青年,度過了多愁善感的青春期。 岸信介在戰前是滿洲國的官僚,支配滿洲的五人之一;「岸系人馬」以滿洲為實驗場,嘗試著建立計畫

性國家統制經濟的嶄新實驗。同一時間,朴正熙以殖民地教師身分進入滿洲國軍官學校,走上從軍之路。進而以滿洲國中尉的身分迎接了一九四五年的日本戰敗。 日本戰敗後,滿洲國也跟著瞬間瓦解。不論是朴正熙,還是岸信介,敗戰後帝國的毀滅,不只是他們忠誠對象的毀滅,更意味著自己成為隨時受到死亡威脅的「幽禁」之身。岸信介與「珍珠港內閣」的首相東條英機、外相東鄉茂德、藏相賀屋興宣等人一同因甲級戰犯嫌疑遭到逮捕,被關進巢鴨監獄,不得不做好可能被當成戰犯處以極刑的心理準備。而朴正熙則在一九四八年十一月,因為受所謂「麗順事件」(麗水、順天叛亂事件)牽連遭到逮捕,被判有「赤化」嫌疑而求處死刑。 然而,冷戰的到來

給他們帶來了新的舞台。帝國的鬼胎再度甦醒。 ■「日本夢想與野心的實驗場」──滿洲國,給戰後的日本和韓國留下了什麼? 從滿洲的遺產和兩人的故事中,尋找日韓歷史發展的連續性。 新型態戰爭──冷戰的爆發,成為解救他們的援手。美蘇對立這一巨大的權力轉換,為「帝國的鬼胎」們提供了在新的「勝利者」(美國)旗下復甦的舞台。這猶如是上天送來的禮物,為他們抹去了受到汙辱的過往經歷,給予他們再次崛起的機會。 岸信介從以甲級戰犯嫌疑逮捕,到最後不起訴釋放,巢鴨監獄內外,處處可見為此奔走的滿洲人脈身影。朴正熙的情況也相當類似,在眼看勢必要被處以極刑的絕境之中,白善燁、丁一權等滿洲國陸軍軍官學校的

學長們,伸出援手拯救了他。 這兩位強人,在大日本帝國的「生命線」──滿洲之地,構築撐起權力的人脈、學習建國方略之後,在因冷戰導致戰後局勢激烈變換的時期,透過美國的方針轉換,抓住時機、從死亡的深淵奇蹟地生還。不僅如此,戰後日本和韓國的重建和經濟起飛過程中,也處處呈現滿洲國留給岸信介與朴正熙的遺產。他們都具有強烈的反蘇、反共意識,果斷實行社會整合與軍國主義式的國家改革,執行「計劃性經濟政策」,追求出口導向型成長模式,來達成祖國的經濟起飛。 ■戰後日韓「由上而下」、國家主導的計劃式「統制經濟」, 其實是與滿洲國相似的發展模型,來自戰時的政策構想。 本書獨特的地方是詳細分析了滿洲

國的經濟體制。矢內原忠雄將滿洲國的統制經濟政策,整理出三個特徵:其一,依「一業一社主義」制度,設立特殊公司。滿洲電信電話會社、滿洲石油、同和自動車工業、滿洲炭礦等,都是在此政策下誕生的龐大日滿聯合企業。其二,處處展露出要矯正自由競爭或壟斷資本主義弊害的思想。其三,聚焦於「具有軍事必要性的產業,以及政府認為和滿洲開發基礎產業有關的企業」。 這種戰時的統制經濟實驗,橫跨戰敗,一直延續到戰後復興,成為「日本經濟體系之原型」。從而讓君臨於戰後日本保守政府頂點的「昭和妖怪」岸信介,再次崛起。甚至,我們從岸信介外孫的「安倍經濟學」中,也可以看到滿洲國的殘影。 這樣的連續性不只是在日本,在戰後韓

國也一樣呈現;只是韓國的戰時動員(指一九五○年的韓戰)孕育出了更加激烈的「成果」,尤其是朴正熙透過集權式軍隊獨裁、反共式國民整合理念、與國防產業相關的重化學工業化、重度的官僚主導等,創造出「控管式資本主義」,這些都與滿洲國有高度的相似性。 這樣看來,滿洲國的「統制經濟實驗場」,為隔著海峽相望的兩國之「重生」,開發獨裁型的統治以達成國家近代化,投下了巨大的陰影。 ■重新質問滿洲國的虛實與留給後世的真正遺產。 滿洲國向歷史提出的「悖論」,能否證明強人領導的時代仍未逝去? 在二十一世紀,韓國在自由化、民主主義、市場主義三位一體之下,飛躍式地走向全球化經濟。日本也捨棄了可追溯至昭

和初期的「日本式經營體系」,打算走向新自由主義的市場經營。朴正熙也好、岸信介也罷,都已是過去之人;而他們的誕生之地滿洲國,也逐漸被大多數的人所遺忘。 但歷史總是充滿悖論。雷曼兄弟事件所引發的金融海嘯與經濟危機,讓國家主導的統制經濟,成為脫離危機的關鍵王牌而再次登場。岸信介曾在滿洲國實驗、在戰後日本也親自主導的計劃性統制及干涉體系,在堪稱新自由主義經濟「大本營」的美國,也成為眾人矚目的焦點。 從這層意義上來說,朴正熙與岸信介的時代並未真正的結束。引導他們兩人的線,穿越了滿洲國,持續朝向之後的歷史前進;而跟隨著這條線看到其中的歷史,正是意義之所在。在面對金融風暴與中美貿易戰時,「統制」

、「計劃化」等經濟手段仍不時被提起。「滿洲國」的存在,仍不斷在質疑著歷史。強人壟罩的時代,也未真正逝去。 ==================== ■《大日本.滿洲帝國的遺產》能夠帶給台灣讀者什麼啟示? 台灣這座前日本殖民地島嶼,和海市蜃樓般消失的「滿洲國」貌似遙遠,實在關係密切。「大日本.滿洲帝國」的演變、戰前結構和包括統制經濟在內的戰後遺產,都是今天的台灣恍如了解自身前世一樣的存在,具有非常重要的借鑑意義。 本書啟示 台灣和滿洲國關係密切,日治時代的台灣也有非常多的台灣人到滿洲工作,包括身為滿洲國外交部長的謝介石、文學家鐘理和、及台灣總統蔡英文的父親蔡潔生等人。

故從台灣視角看待「大日本.滿洲帝國」,會發現彼此之間的深層連接。而滿洲國留給今日東亞的遺產——國家社會主義和統制經濟模式,也可以檢討戰後台灣的經濟起飛模式,這些都不無啟發。 ==================== ■來自日本講談社的全球史鉅獻 《大日本.滿洲帝國的遺產》屬於日本講談社紀念創業一百週年,所出版的「興亡的世界史」套書第19卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀,用更大跨距的歷史之流,尋找歷史的內在動能,思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的,是本著台灣史就是世界史的概念,從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。 ◆本書系由

21卷構成,陸續出版中―― 興亡的世界史──全書系書目 01《人類文明的黎明與黃昏》 青柳正規(東京大學名譽教授)──著 02《亞歷山大的征服與神話》 森谷公俊(帝京大學教授)──著 03《斯基泰與匈奴──遊牧的文明》 林 俊雄(創價大學教授)──著 04《通商國家迦太基》 栗田伸子(東京學藝大學教授)、佐藤育子(日本女子大學學術研究員)──著 05《地中海世界與羅馬帝國》 本村凌二(東京大學名譽教授)──著 06《絲路、遊牧民與唐帝國》 森安孝夫(大阪大學名譽教授)──著 07《伊斯蘭帝國的聖戰》 小杉 泰(京都大學教授)──著

08《凱爾特的水脈》 原 聖(女子美術大學教授)──著 09《義大利海洋都市的精神》 陣內秀信(法政大學教授)──著 10《蒙古帝國及其後續》 杉山正明(京都大學名譽教授)──著 11《鄂圖曼帝國五百年的和平》 林 佳世子(東京外國語大學教授)──著 12《亦近亦遠的東南亞》 石澤良昭(上智大學特任教授)──著 13《印加與西班牙的交錯》 網野徹哉(東京大學教授)──著 14《歐洲霸權的光和影》 福井憲彥(學習院大學名譽教授)──著 15《搖擺於歐亞間的沙皇們》 土肥恆之(一橋大學名譽教授)──著 16《東印度公司與亞洲的海

洋》 羽田 正(東京大學教授)──著 17《大英帝國的經驗》 井野瀨久美惠(甲南大學教授)──著 18《大清帝國與中華的混迷》 平野 聰(東京大學教授)──著 19《大日本‧滿洲帝國的遺產》 姜尚中(東京大學名譽教授)、玄武岩(北海道大學准教授)──著 20《空中帝國──美國的二十世紀》 生井英考(立教大學教授)──著 21《人類該往何處去?》 大塚柳太郎(東京大學名譽教授)、應地利明(京都大學名譽教授)──等著 ※部分書名暫定

立憲共和進入發燒排行的影片

立即贊助《852郵報》:

http://www.post852.com/support-us/

852郵報

http://www.post852.com

清末民初國體問題之討論(1906-1916)

為了解決立憲共和 的問題,作者全俊豪 這樣論述:

「國體」一詞自清末傳入,隨之在立憲運動中爲清廷沿用其概念,用以表示皇室立憲之决心以及統治的合法性。國體問題為決定國家型態之本質,而中國的「國體問題」,其核心問題就是君主立憲與共和立憲之選擇,並隨之引發種種思想上的激盪。國體問題涉及層面極廣,主要包括學理討論、憲政推行、共和問題、政府與人民的權力關係等狀況等。本文旨在討論與釐清自清末到民初憲政歷程中國體問題流變的脈絡。

立憲時刻︰論《清帝遜位詔書》

為了解決立憲共和 的問題,作者高全喜 這樣論述:

奉旨朕欽奉隆裕太後懿旨︰前因民軍起事,各省響應,九夏沸騰,生靈涂炭,特命袁世凱遣員與民軍代表討論大局,議開國會,公決政體。兩月以來,尚無確當辦法,南北睽隔,彼此相持,商轟于涂,士露于野,徒以國體一日不決,故民生一日不安。今全國人民心理多傾向共和,南中各省既倡議于前,北方諸將亦主張于後。人心所向,天命可知,予亦何忍因一姓之尊榮,拂兆民之好惡。是用外觀大勢,內審輿情,特率皇帝將統治權公諸全國,定為共和立憲國體。近慰海內厭亂望治之心,遠協古聖天下為公之義。袁世凱前經資政院選舉為總理大臣,當茲新舊代謝之際,宜有南北統一之方,即由袁世凱以全權組織臨時共和政府,與民軍協商統一辦法。總期人民安堵,海宇�安,

仍合滿漢蒙田藏五族完全領土為一大中華民國。予與皇帝得以退處寬閑,優游歲月,長受國民之優禮,親見郅治之告成,豈不懿歟!欽此。 在南北和議、《清帝遜位詔書》頒布之前,清帝國之疆域大有分崩離析的解體之勢。正是在此存亡危機之關頭,清王室能夠果敢地接受辛亥革命之事實,屈辱而光榮地退位,將一個偌大的帝國疆域連同各族對于清王室的忠誠、臣服,和平轉讓于中華民國,從而為現代中國的構建,為這個未來中國的領土疆域之完整和鞏固,做出了不可磨滅的貢獻。 這份詔書宣示的那些原則,蘊含著非常深遠而重大的憲法內涵,尤其是其中隱含著的有關革命,中華、人民、立憲、共和等關涉一個現代共和國之生死的基本理念,可以

說是對于晚近以來狹隘的革命建國的政治路線與衰頹的君主立憲的政治路線的一種新形式的整合與升華。 本書選取百年中國歷史中一頁似乎久已被人遺忘的篇章——《清帝遜位詔書》,從政治憲法學的視角挖掘了其中仍然富有生命的機理。作者認為,在走向共和的古今大變局中,現代中國的立國基礎不單純是辛亥革命那種激進主義立憲精神。它的另一個精神基礎體現在《清帝遜位詔書》之中。遜位詔書雖不是一個形式完備的憲法文本,但它總結和承載了晚清以來若干次或被動或主動的改良立憲運動,有效節制了革命激進主義的潮流,彌合了革命造成的歷史裂痕。可以說,《中華民國臨時約法》和《清帝遜位詔書》,共同構成和發揮了現代民國的憲法精神。

本書從五個方面論證了《清帝遜位詔書》的憲法意義。第一,它對沖、稀釋乃或阻止了南方政權的種族革命激情,避免了類似法國革命的趨勢。第二,通過清帝遜位,傳統王朝屈辱而又光榮地把王權交給了一個立憲共和政體,整個改變了中國傳統政治制度的結構。第三,清帝遜位的優待條件不僅僅是一項政治購買,更是一個建國契約,它對復闢帝制構成某種制約。第四,遜位詔書確立了中華民國的兩個主題,一個是建立共和政體,一個是人民制憲,實現“五族共和”。第五,天命流轉問題,遜位詔書隱含著承認人民主權是中華民國的新天命。基于此,作者認為,作為現代中國——中華民國憲制的一個重要構成,《清帝遜位詔書》不啻為一種“中國版的光榮革命”。

一 中華民國肇始之憲法創制 二 《清帝遜位詔書》的憲制背景 1.《臨時約法》的憲法短板 A.革命建國問題 B.人民制憲問題 2.從《十九信條》到《清帝遜位詔書》 三 《清帝遜位詔書》釋義 1.《清帝遜位詔書》之頒布 2.《清帝遜位詔書》之憲法價值 A.中國版的“光榮革命” B.“袁世凱條款”與帝制復闢 C.三個優待條件及憲法與文化蘊含 D.《清帝遜位詔書》語境下的“中華人民” E.古今變局中的“天命流轉” 後記