神 為什麼 要 給人自由意志的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉茜寫的 找到強項,偏才也會變天才:重考、被當、失敗、轉行,頂尖科學家也曾被人唱衰看輕,他們如何化解、何時開竅? 和李滄東的 燒紙都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自任性出版 和亮光(香港)所出版 。

國立政治大學 傳播學院傳播碩士學位學程 陳儒修所指導 呂俊葳的 我們從未「麻煩」過:《紅衣小女孩》系列(2015-2018)之童年寓言研究 (2020),提出神 為什麼 要 給人自由意志關鍵因素是什麼,來自於《紅衣小女孩》系列、創傷敘事、恐怖童年電影、文化寓言、臺灣電影、集體想像。

而第二篇論文輔仁大學 宗教學系 武金正所指導 李茂榮的 哲學詮釋學在解放神學中之運用 (2012),提出因為有 解放神學、哲學詮釋學、批判理論、實踐智慧、全球化的重點而找出了 神 為什麼 要 給人自由意志的解答。

找到強項,偏才也會變天才:重考、被當、失敗、轉行,頂尖科學家也曾被人唱衰看輕,他們如何化解、何時開竅?

為了解決神 為什麼 要 給人自由意志 的問題,作者劉茜 這樣論述:

◎天文學家哥白尼,原本是醫生,從醫一陣子後才在天文領域發光。 ◎達文西是畫家、數學家、解剖學家、工程師,但他根本沒上過大學。 ◎發明麻疹疫苗的科學家恩德斯,在別人都已開始工作的33歲,他才讀完博士。 課本裡的科學家,總給人嚴肅、聰明、學習力極高的印象, 但他們的求學過程,都這麼順遂與優秀嗎? 本書作者劉茜是北京天文館研究員,也是科普影片編導和作家, 她去除了後人對科學家的傳奇添加,還原他們的人生最真實的一面。 這些人雖被譽為天才,但也經歷過重考、被當、失敗、轉行, 他們是如何化解,又何時開竅? ◎關於科系的選擇,學霸也有煩惱

讀了某科系後卻發現沒興趣,怎麼辦? 心理學家、諾貝爾生醫獎得主巴夫洛夫,一開始讀的是神學院, 所以,轉系很正常,可能是節省時間的最快方法! 講到羅素,你會想到數學家、哲學家,還是諾貝爾文學獎得主? 他不只寫出《數學原理》,還寫過報紙專欄,因為他發現自己最擅長發表意見。 如果你覺得自己興趣太多、或什麼都沒興趣,不知要做什麼, 就先做你擅長的。 ◎少年得志很好,大器晚成也不差 數學王子高斯,3歲時就會計算,17歲時著手發展數學證明 (你在數學課本上看到的證明形式,就出自高斯), 正因為成名早,他獲得長期贊助,專心做研究。(所以成功要有貴人幫!)

但同樣是數學家,魏爾施特拉斯40歲才成名, 在那之前他當了15年中學教師(不只教數學,還教體育), 所以,有些人真的會老來得「智」, 父母如果太早望子成龍,有時會毀掉神童。 ◎日常生活中,他們總有些地方跟正常人不一樣 能力強的人都有一些奇怪的癖好: 物理學家費曼曾偷開裝有原子彈機密的保險箱,只因他手癢想解謎; 至於那些脾氣壞、結不了婚、消化差的, 簡直是偏才型天才科學家的通病。 科學家,一定都是制式教育下,成績比序超前的優等生嗎? 不一定,因為所謂的天賦,就是興趣、才能和時間的組合。 只要找到你的強項,你的偏才很可能發展成天才。 本書特色

重考、被當、失敗、轉行,頂尖科學家也曾被人唱衰看輕, 他們如何化解、何時開竅? 名人推薦 《學霸斜槓plus魯蛇逆襲》作者/簡單 《不是資優生,一樣考取哈佛》作者/曾文哲

神 為什麼 要 給人自由意志進入發燒排行的影片

這就是為什麼大多數人一直都改變不了...

博士說的方法,可以多加練習,情況就會慢慢改善。

►Special thanks to Tom Bilyeu for this wonderful interview.

https://www.youtube.com/channel/UCnYMOamNKLGVlJgRUbamveA

你可以用僅存的5%有意識心智說:「我想變得健康、快樂、自由」,

但身體運行的是完全不同的程式。

所以,他們的自由意志被程式操控了。

「難道妳現在要停止為自己感到悲哀嗎?」

喬.迪斯本札博士 (Dr. Joe Dispenza) 是腦神經學的權威,是有名的講師與作者。

標題:為什麼大腦潛意識程式 ► 束縛著你的情緒和決定?這真的很重要 - Dr. Joe Dispenza 喬.迪斯本札博士(中英字幕)

https://youtu.be/nuyipRzX90s

Speaker: 喬.迪斯本札博士 (Dr. Joe Dispenza)

#智慧麵包 #潛意識 #情緒操控

--------------------------------------------------------------------------

► 此頻道沒有啟動Youtube廣告。

所有影片為教育用途,希望讓更多人能夠受到啟發,學習和受益。

如果您認同我們的理念,請轉發此影片。!

如果您覺得我們的影片對您有幫助,可以贊助一杯咖啡。謝謝!

https://www.buymeacoffee.com/wisdombread

- Wisdom Bread 智慧麵包

--------------------------------------------------------------------------

Speaker: Dr Joe Dispenza 喬.迪斯本札博士

Special thanks to Dr Jordan B Peterson for this inspiring speech

► 原完整版影片:

How to Unlock the Full Potential of Your Mind | Dr. Joe Dispenza on Impact Theory

https://www.youtube.com/watch?v=La9oLLoI5Rc

剪輯/翻譯/字幕:Wisdom Bread 智慧麵包

Music & Footage used in this video licensed to Wisdom Bread

► 訂閱Wisdom Bread智慧麵包??

https://www.youtube.com/channel/UC-qwAKnBVzUlbNwol3UCZIA?sub_confirmation=1

--------------------------------------------------------------------------

► 更多啟發、智慧、勵志影片 ??

當你覺得生活艱難時 ► 一定要記住這番話! - Les Brown

https://youtu.be/ZraoxMfhKNk

給人生最好的建議 - 為什麼你應該趕緊去失敗?丹佐.華盛頓

https://youtu.be/22y9RBUZ7fM

當你想要放棄的時候... ►「我在車子裡生活了3年,身上只有25美元」- Steve Harvey 史蒂夫哈維

https://youtu.be/TJqEvNkmIjw

--------------------------------------------------------------------------

► 收看最更新的影片,請追蹤臉書專頁:??

https://www.facebook.com/dailywisdombread

我們從未「麻煩」過:《紅衣小女孩》系列(2015-2018)之童年寓言研究

為了解決神 為什麼 要 給人自由意志 的問題,作者呂俊葳 這樣論述:

本研究的核心問題是電影如何想像童年以及童年何以變成一種恐怖類型。電影類型既是商業機制也是社會文化的表徵,本文檢視恐怖童年的建構策略以及其社會文化之意涵。我們以《紅衣小女孩》系列(2015-2018)作為主要分析文本,利用電影與視覺研究的主要工具:敘事分析、符號學、類型學等進行影像文本的分析。藉由新童年研究的理論視野,本研究「以童年作為方法」試圖指陳與拆解《紅衣小女孩》系列電影的寓言意義及成人意識形態。我們發現電影創作者以兒童為載體,投射國族、本土想像,以民俗和語言型塑另一種共同體;同時,影像再現規訓童年的方式,其目的既有出自於以其為烏托邦的憧憬,也有整併至資本邏輯為導向的成人社會。由此,兒童

一方面作為成人的創傷,另一方面也飽受成人的創傷,在世代之間形成一股拮抗的張力。最後,與美國、日本的作品比較,臺灣的恐怖童年從中師法恐怖的類型元素,卻因各自的歷史脈絡,產生不同的焦慮根源。相較於日本,恐怖兒童作為反國族的詛咒輪迴,紅衣小女孩卻想要製造新國族;相較於美國,恐怖兒童挑戰傳統價值與破壞父權,紅衣小女孩則是憂慮核心家庭的匱缺與反映厭女思維。記憶本身並不只是回望過去,而是放眼未來。童年做為社會製品,更是一種之於當下的寓言體式,指向文化、政治、經濟與社會結構的交織。以童年為核心的電影研究成為二十一世紀方興未艾的次領域之際,本研究除了拓展臺灣對童年電影研究的新進路之外,也寄託著對臺灣本土的文化

想像及企望。

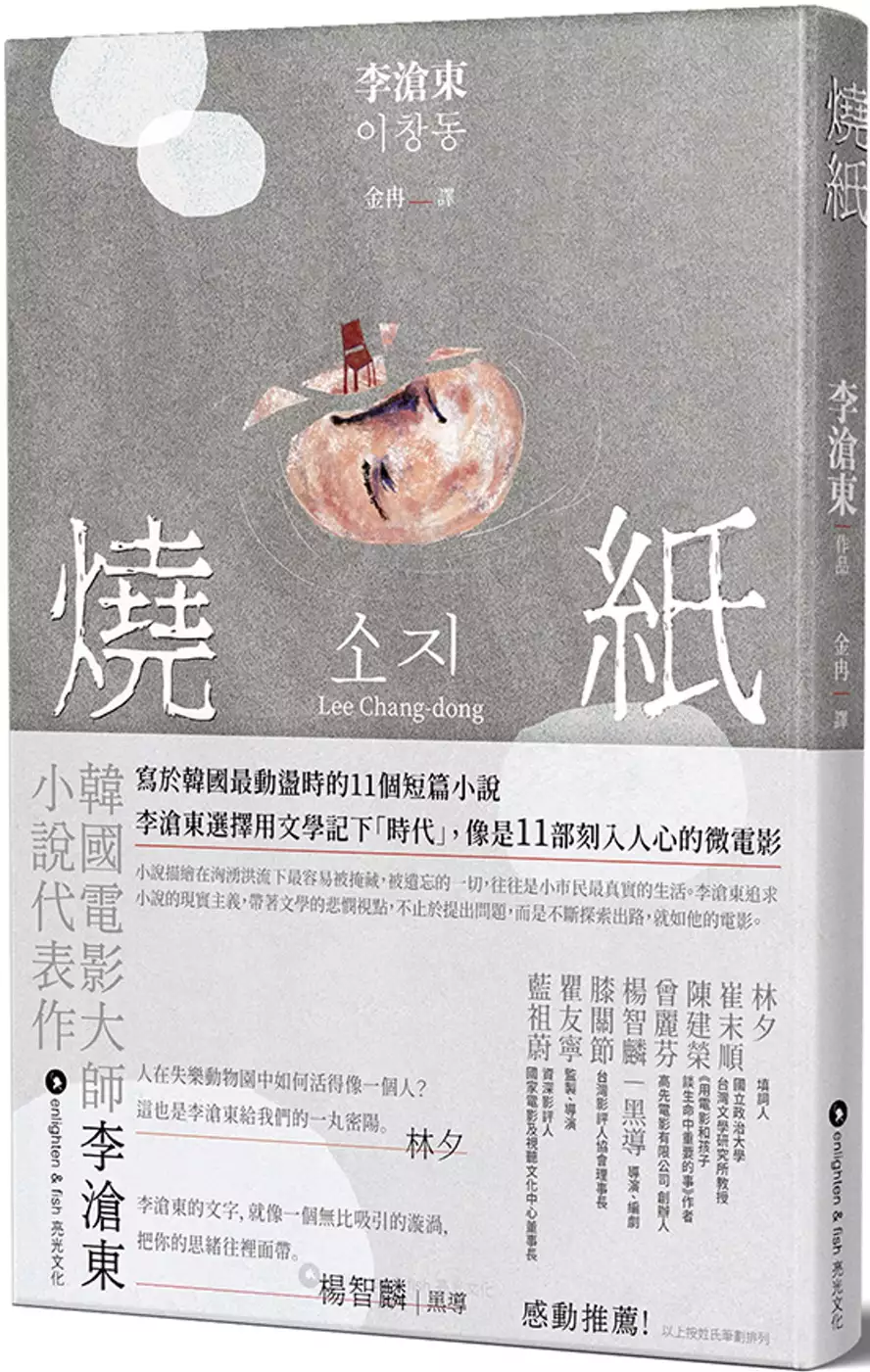

燒紙

為了解決神 為什麼 要 給人自由意志 的問題,作者李滄東 這樣論述:

2021.05《Korean Screen》邀請全球28國超過158位專業影評人,票選「韓國影史最佳電影 Top 100」,《寄生上流》排第二名,李滄東執導的《燃燒烈愛》、《生命之詩》及《薄荷糖》分別占了前10名中的一、八、九名! 在導演身分之前,他是小說家。這本《燒紙》編集的11個短篇小說,寫於1983至1987年,期間韓國歴盡磨難,發生了光州事件,一場又一場的學運與民主抗爭,李滄東把大歴史與小人物寫進小說裡,選擇用文學的方式記下「時代」。 小說描繪在洶湧洪流下最容易被掩藏,被遗忘的一切,往往是小市民最真實的生活。李滄東追求小說的現實主義,帶著文學的悲憫視點,不止於提

出問題而是不斷探索出路,就如他的電影。11個感人短篇小說,像是11部刻入人心的微電影! 文學創作不同於歴史記錄,歴史記錄要「顯」出來,文學卻是「隱」下去,把要說的如根藏在泥土深處,終有一天,長出連作者也沒想過,你與我亦意料不到的花朵。 得獎紀錄 李滄東獲獎紀錄 2002《綠洲》得第59屆威尼斯影展最佳導演獎 2007《密陽》獲得第2屆亞洲電影大獎最佳導演 2010 《生命之詩》榮第63屆坎城影展最佳編劇 第5屆亞洲電影大獎最佳導演 第4屆亞太電影大獎最佳導演 2018 《燃燒烈愛》獲得坎城影展國際影評人費比西獎 感動推薦 林夕 填詞人

崔末順 國立政治大學台灣文學研究所教授 陳建榮 《用電影和孩子談生命中重要的事》作者 曾麗芬 高先電影有限公司創辦人 楊智麟⼁黑導 導演、編劇 膝關節 台灣影評人協會理事長 瞿友寧 監製、導演 藍祖蔚 資深影評人、國家電影及視聽文化中心董事長 (以上按姓名首字筆畫排列) 人在失樂動物園中如何活得像一個人? 這也是李滄東給我們的一丸密陽。——林夕 李滄東的文字,就像一個有無比強大吸力的漩渦, 把你的思緒往裡面帶。 ——楊智麟⼁黑導

哲學詮釋學在解放神學中之運用

為了解決神 為什麼 要 給人自由意志 的問題,作者李茂榮 這樣論述:

摘要如果有神的話,祂為什麼要讓這一切苦難發生呢?「父阿!你如果願意,請給我免去這杯罷!但不要隨我的意願,惟照你的意願成就罷!」(路22:42),而當耶穌被釘在十字架上受難時,他說:完成了!(若19:30),苦難的存在對於人而言究竟是有何意義呢?面對自我的不幸時,我該如何自處?面對他者的苦難時,我又該如何回應?經濟上的壓力使得生活成為一種折磨;政治的迫害使得自由存在成為一種夢想;覺醒者痛苦無法改變現狀,尚未覺醒者則終日勞碌不得溫飽。我的信仰告訴我:人不應該這樣活著,尊嚴必須奮力一搏,天主恩寵乃是賜予準備好接受的人。如果人類生活需要倫理道德的話,為了得到幸福無所不用其極地使用理性、情感、意志與工

具來完成就不是絕對充分條件。幸福達成的背後都有著堅持的信念,包括哲學、神學、藝術與各種學問對「真善美聖」的要求,因此為了某種信念寧可犧牲其他事物,其目的正是為了就是完成對終極信念的追求。哲學帶來對宇宙世界關於真理的看法,也對認識的能力、倫理道德思辨進行解析,並且藉由對既有知識系統的批判進一步地增加見識,並解決不斷地出現在眼前的麻煩;信仰則帶來對人世間苦難的安慰,藉著在信仰中的安頓,人產生行動的勇氣與處事的智慧,這兩者就像是人的「雙手」使人得到想要的東西或者像是「雙腳」讓人可以走到想去的地方。「信仰與理解」的目的,若不是為了增加幸福,減少不幸的話,那又有何意義呢?然而怎麼樣的信仰可以帶來幸福?怎

樣的理解可以帶來包容與寬恕?更少一點苦難,更少一點貧窮,更多一點正義,更多一點和諧,而即是本文的主要動機。方法論:本文從哲學詮釋學方法的探究對解放神學進行理解與運用。對於兩者的論述都從現象描述開始,進行分析、詮釋和運用;其中必要性的對許多語詞概念進行澄清與回溯歷史意義或者思考其深層意義。核心概念則是圍著「解放神學」的主體性架構鋪陳,藉由哲學詮釋學的方法與探討其中批判性、實踐性與深層詮釋等三特徵,架構解放神學的意義與運用,作為整篇論文的基本方法。本文對馬克思主義與解放神學之間的差異做出比較,但實則也使用了馬克思主義關於資本主義批判、階級鬥爭與社會結構分析等方法來進行理解。而法蘭克福學派的批判理論

則是作為本文意指解放神學的基本精神之一。精神分析學派的術語與診治的磨視野對本文產生極大的影響,以上都是本文作為研究「解放神學」所使用的方法與策略。目標:解放神學作為神學而言,意圖在使的皈依者得到身、心、靈的安頓,在天主光照的恩寵下得到救贖希望,並使之在現世中得到解放平安。這個希望作為天主旨意是恩賜,但當我們面對社會諸多不公不義的情境時,吾人卻必須對此情境做出認識、判斷、回應與實踐,當此方能在清明的理智下分辨出恩寵的真義。這樣的認識與判斷需要人憑藉自己的理智與意志做出選擇,完成實踐行動。藉著哲學理性的思索尋找公平正義,也藉由信仰強化實踐的意志和動機。吾人認為理性與信仰之間並不矛盾,衝突之處往往在

於缺少智慧、缺少寬恕與包容的理解。因此,本文的目的試圖將哲學詮釋學的成就用來闡述解放神學,並使之內涵更加豐富,將「解放之精神」作為進步的原動力促使對「苦難」與「人為制度之惡」省思。思考第三世界神學、現代神學與信仰本土化的意義提出詮釋。內容大綱第一章 解放神學的內涵第一節 解放神學的思想內涵第一節共分為四個部分,第一部份是探討解放神學的內涵與目標,並對解放神學歷史進行現象描述。解放神學之興起是以拉丁美洲的幾個國家為基礎,這幾個國家在地緣上有關,同時文化、經濟與政治形態上都有相關與相似之處;而作為天主教(羅馬公教)的解放神學則與教廷與教會之間有著不可分割的關聯。進而談到「解放」概念的意

義與層面,即是關於政治與精神兩方面的解放。然後分析幾位解放神學的基本思想之後,得到「解放神學」五個關鍵內涵:包括「神與人」之間的關係、實踐優先於理論、透過哲學詮釋學對社會與自我進行批判、教會角色「窮人教會」與社會批判與靈修的一致性等。並列舉出四位解放神學的代表人物:包括古鐵熱、雷奧納多‧波夫、席昆度與博尼諾四位。而對於解放神學家的基本認識到對基本前提的描述,則必須提及基督宗教思想的核心:基督論、末世論(終末論)與上帝國(天主的國)的問題。如此吾人就可對於解放神學的歷史、代表人物的基本觀點與神學基本假設有所理解。並且為之後論述哲學詮釋學在解放神學的運用建立基礎。本節的第四部分則論及解放神學與意識

型態的關係,並談論它宗教真理與意識型態之間辯證關聯性問題。第二節 解放神學精神與馬克思觀點的差異第二節則是討論解放神學與馬克思主義之間的問題,解放神學興起之時正是馬克思主義席捲歐洲之際,拉美地區的解放神學家先驅多是在這樣的歐洲氛圍中受到啟蒙。另一方面,馬克思思想所描繪的共產世界(儘管後來的歷史發展並未照祂的計畫前進)著實地感動著苦難世界的人們,期待在社會政治革命成為一種運動,而本節所意圖探討的是解放神學與共產主義的異與同、起點與目的、策略與手段的分別。首先從關於「貧窮」的問題開始,在解放神學中,貧窮、受壓迫與苦難者同是具有「優先」的位置,是神學上首先要援助與解放的人,但首先回到社會層面而言,

在經濟學中關於「貧窮」的定義則是客觀地決定何者是解放神學所關懷的對象,而這個客觀定義同時也是馬克思認定貧窮根源來自於剝削的主要根據。馬克思的資本階級剝奪無產階級的假設,使他認為唯一的解決之道只有透過階級鬥爭時能得到解放;而相對而言,這個假設的前提也使得馬克思認為宗教這種上層結構的飾物只能是為資本家服務,用來麻醉貧苦人民的鴉片;但解放神學的立場則是根本地與之相反,信仰的本質是實踐與解放,從耶穌基督的言行就已經清楚地說明,貧窮的問題來自於人為制度的罪惡,貧窮的結果不是上帝的考驗而是人對他者的傷害,所以解決之道不在以暴制暴、以牙還牙;而在教育、意識覺醒以及行動抗爭。兩者在目標上雖然都是「解放苦難」,

但本質差別卻甚為巨大。第三節 從解放神學詮釋宗教公共性之爭議在論述解放神學的概念和馬克思主義的差別之後,第三節所論述的關於解放神學在公共領域中的合法地位。宗教在公共領域中所扮演的角色是有其特殊背景與過程,其中從宗教與政治、神聖化與世俗化的關係可以清楚看到其變化歷程。首先談到公共領域作為宗教實踐場域的合法性問題,並談論公共領域中宗教言說的有效性問題,因為這兩個問題成為了本節的基礎,如果無法證明宗教必須以公共領域為論述場域,則宗教對公共議題的論述都將成為被「懸置」的言論。在此節中主要以公共神學為參照對象,先論及公共神學的意義與目標,並且進行解放神學與公共神學兩者之間類比關係與辯證關係的討論

,解放神學作為一種公共神學的形態,並非只將焦點鎖定在政治議題上討論,雖然對於社會運動與各個層面的批判關懷,最終都要回到政治上的改革,但解放神學卻不是直接走入政治風暴中,反之是藉著不同對意識型態批判的角度,並主張不應將信仰與政治劃上等號,採用基層團契的模式維持著本身的理想。因此,解放神學回到「對話」理解的立場,主張透過批判性對話造成的溝通與改變,是以「解放」為核心的對話模式;同時也由此實踐行為帶來真正的改變。第二章 詮釋學方法與在解放神學的運用第一節 詮釋學方法繼第一部份對解放神學進行描述之後,第二部分則是對哲學詮釋學進行理解。本章首先從詮釋學與哲學詮釋學的定義開始;「詮釋」是人類知識的具體

活動,在生活中只要開始對外在事物進行理解,就不免要進行詮釋,透過解釋讓自己能夠明白存在事物的意義。特別是當人遇到神諭等難以理解的語言時,就更需要詮釋的方法來使其明白,因此「詮釋學」就從對聖經的解讀開始,進而將神的意思「轉譯」給人明白。但聖經解釋學只是詮釋方法運用的一種,哲學的發展從古典知識論到中古世紀神哲學關於信仰與理解的論述、現代理性經驗論的思辨、當代的現象學、結構主義、後現代主義等不斷地蛻變,聖經解釋學也獲得充足的養分,對內在意涵進行改造、批判與重新認識,並以「哲學詮釋學」的面貌呈現出一種結合性的方法與策略,其中有兩大轉向,必須一提:一是從「獨斷的客觀論」到「多元的主觀論」;二是從「解釋的

方法論」轉變成「解釋的存有論」的兩大轉向。其中轉向的意涵正說明了從現代哲學到當代哲學之間對於關注問題的轉換,其中又以兩個爭論為重,即關於「客觀實在性」與「真理」的爭論,這個當代哲學仍舊在持續爭論的問題,仍然是哲學史上的重要里程碑之一。儘管哲學詮釋學有其立場,但顯然地這個問題並不容易有一定論。哲學詮釋學方法對於解放神學而言,是一種神學理解的策略,這個觀點吾人可以從解放神學家古鐵熱對聖經《約伯記》中的解釋得到證明。宗教經典的特殊性不只是因為在信仰意涵上,它是神所說的話,由人記錄下的文字,還包含其作為時代問題的啟發,以及作為信仰者對眼前受難情境的安慰與指引,因此宗教文本更不同於其他經典,在於其實踐的

力量直接指向從從文本到行動的意義。談到解放神學與哲學詮釋學之對應問題時,吾人提出下列三點作為對應的論點:一是對「中心」概念的回應;二是關於詮釋的循環與對話的循環之間所產生的理解深化與重複性問題;第三則是從「交往行動」概念論述兩者之關連。第二節 詮釋與批判本文主張哲學詮釋學包含三種詮釋意義:「批判詮釋學」、「實踐的意義原則」以及「以精神分析為基礎的深層詮釋」三個意義。首先以「批判詮釋學」開始,本文主要以哈伯馬斯的批判理論作為「批判詮釋」的基礎:其中包括他對於人類興趣的第三分析,關於解放的興趣,這種解放興趣是以具備實踐意向的解放為主;以及行動交往理論和方法論上的無神論三個主要概念作為本文相關

論述的討論範圍。「批判詮釋」對於解放神學的重要性在於解放神學對社會問題的批判力度是強而有力,特別是對意識型態以及制度問題的敏感神經,往往都會對這種壓迫制度產生極大的抵抗。這種抵抗主要出現在對政治意識型態的批判與對權威的批判兩者。這種情況同樣地也被馬克思所意識,但如之前已經澄清解放神學與馬克思主義之間的區別,因而從解放神學的觀點而言,儘管目標上具有一致性,在兩者在策略與本質上乃有所不同,因而本文提出幾位解放神學家是如何既利用馬克思的社會分析理論,又與之劃清界限。第三節 詮釋與實踐解放神學強調「正確的實踐優先於正確的理論」,因而認為「實踐」才是「做」神學的精神,但革命、階級鬥爭與社會運動甚至

連「哲學詮釋學」都強調「實踐」的重要性,這些不同領域對於「實踐」的觀點會都一樣嗎?因此對「實踐」的意涵進行澄清就成了論述的基礎。「實踐」的狹義定義就是實行、完成、動手開始,但這並不足以回答實踐為何成為原則的意義,回到亞里斯多德對於「實踐智慧」的深入探討,吾人可以明白,實踐是具備倫理意涵的行為與德行的合一,也是一種人生與處世的智慧;實踐的完成必須透過「反思」來加以確定;因此實踐是一種具體應用。透過對「實踐」的解釋,吾人可以在解放神學中認出「實踐智慧」的存在;其具體表現在三個說明中:第一、「宗教最好的表現方式是抵抗」,抵抗是實踐的具體行動,解放神學的特質正在它所具備的「抵抗精神」,目的則在於第二的

說明,藉由宗教解放苦難的他者,苦難者要求上帝給於他們不再受苦的可能,因此祈求「希望」,而在人所能達成的策略上是讓弱小的群體有優先發聲的權利,此即為第三個說明。本節所談到關於解放神學「實踐」的另一個關聯性是與「新政治神學」之間的關係問題。新政治神學劃分了過去政治與宗教的糾葛,旗幟鮮明地主張新政治神學在於不在政治中的干涉,而是公共領域的批判,同時這個批判直指「教會」本身,因而新政治神學的實踐原則不在以宗教立場介入政治事務,而是尋找公共領域廣泛地眾人事務的議題,並且表明其宗教立場;解放神學與之有同有異,同者在於解放神學同樣不主張介入政治事務,但介入公共領域的策略是信仰組織與教育的策略,而非批評攻訐。

解放神學根源於貧窮、受苦與不公義制度的第三世界,因而這些第三世界的神學往往更為現實,要求具體解決問題;新政治神學則是出現在二戰之後的德國,其背景脈絡仍屬於歐洲神學對社會與戰爭的反省,但兩者卻都表明了當代神學的不同表現。第四節 詮釋與精神分析關於哲學詮釋學的第三個詮釋意義是吾人稱之為「深層詮釋學」的方法,這個方法是藉由心理學領域中關於「精神分析」理論假設,將身處在不公義制度下受苦的人們「類比」某種心靈受到桎梏的病患,透過精神官能症患者藉由精神分析語言呈現,將潛意識中壓抑的情結逐漸意識化,而變成一個不再是無名的恐懼或者無意識的行為,意識化的問題則可以透過某種協助,例如藝術昇華、信仰團契與社群

結合的運動方法得到療癒。而精神分析就其本質而言就是「詮釋」,是精神分析師導引患者對自我處境與病症的詮釋,其中包含了對病患的暗示、引導與意義生成。宗教對於社會群眾也幾乎扮演一樣的角色,受苦群眾的呻吟與先知引導促使群眾明白自己受苦的意義,詮釋希望的進程,讓希望與即將實現的未來在當下結合。是以這是本文提出以精神分析作為深層詮釋的基礎。首先必須理解關於精神分析治療法的基本假設,包含意識結構:前意識、意識與潛意識;人格結構:本我、自我和超我;以及治療過程的重要因素:移情與阻抗的條件。再者談到以「深層詮釋」的方法之特色,包括精神分析與批判理論的結合形式,以及對於社會制度造成的「系統扭曲的交往理論」結果。透

過這些概念的鋪陳,吾人方能進入「深層詮釋學在解放神學中的運用」之課題。這個課題實則涵蓋「內」與「外」兩個向度,從「外」的向度而言,論及認識「他者」與對此觀點的延伸,從自我眼中的他者反觀到自我的意識結構,以及對潛意識的「本我」慾望進行理解、釋放、超越與克服。並產生能與苦難他者談論上帝的實踐意義。從「內」而言,則是談論解放神學對「靈修」意義的詮釋,其中包含兩個部分:孤獨與默觀的靈修和以解放意向為目的之靈修實踐。第三章 解放神學的回顧與展望第一節 解放神學的回顧本文的第三部分包括回顧、對話與展望三個方向。藉著哲學詮釋學在解放神學中運用的這個主旨,期望能夠闡明解放神學可經由哲學詮釋學的方法來深化

內涵並擴大其影層面,而這個期望出現的原因是對於拉美地區窮苦民眾信仰的關懷,進而詢問信仰究竟在人類社會中存在的意義?以及能夠在多大的程度上幫助受難者,得到心靈與身體的解放?因而首先對解放神學的歷史加以回顧,本節目的不在於介紹解放神學興起的背景,而在於從「奧斯維辛之後」的神學與「死亡的角落中」神學兩方面進行對其受影響與產生影響的原因進行討論。第二是回顧哲學詮釋學的樣貌,本文對於哲學詮釋學的使用是片面與具有選擇性,故對於哲學詮釋學方法的「適應性」則應該再加以檢視。這個檢視則從六個主題來加以探討:分別是(1)「中心」的概念與爭議、 (2)界限經驗的反省、(3)「詮釋的循環」與宗教經典詮釋的關係、(4)

批判與詮釋、(5)反思與應用、(6)自我與他者的關係等論點。透過這些論點重新再一次探討哲學詮釋學在解放神學中的運用。第二節 解放神學與宗教他者之對話第二節則是關於「對話」領域的探究;解放神學之興起有其特殊的背景,但其「解放精神」卻是一普遍的情懷,所以當「解放精神」在不同文化背景中興起時,就成為各種不同樣貌的神學,這還只是在基督宗教的氛圍下所形成的宗教現象,當解放神學面對差異宗教與多元宗教存在的事實時,它又會擦出何種火花,產生何種影響呢?因此與宗教他者的相遇與從解放神學對宗教多元論的討論就成了必然要面對的新課題。「理解就是詮釋」是哲學詮釋學的基本概念之一,而「詮釋」不是自言自語,而是「轉譯」

成另一種可以理解的文字、語言與符號。所以與「對話」的目的具有一致性,如果對話不是為了理解,那對話只是主權宣示或者威脅而已。但「對話」卻也不是附議,而是具有立場地傾聽、據理的批判和慈悲地接受。因此解放神學所主張的對話原則有二:批判性的宗教對話和詮釋性的宗教對話,透過這兩個原則,一種以解放精神的對話才能展開。經由此兩原則的自我反省,則更充分明白基督宗教「先知性」的特色;同樣地進行對話與詮釋時,我們應時時刻刻警惕自己「詮釋本身就是一種冒險行為」的風險,這個風險卻是值得追求真理者奮力一試的旅途。第三節 解放神學在宗教全球化與本地化中的展望關於展望的部分,本節的構想事實上也是本文的核心目標:從解放神

學的角度看「全球化」現象的問題。「全球化」現象透過經濟與政治的主張似乎成為一種資本主義式「同一化」的現象,彷彿人類社群的價值觀、道德觀與希望都受到現代主義的決定,而成為「同一模式」,這種將全球化視為災難的觀點代表一種類型;樂觀看待「全球化」現象將成為烏托邦前奏曲的立場,則代表另一種類型,但現象必須經過詮釋才能呈現意義,因此本文主張應將「全球化」現象由哲學性思維面向來詮釋,從經濟、政治到宗教層面來討論方能持平,並且對於宗教領域中的全球化現象問題提出見解。而關於解放神學對全球化現象的觀點則從批判、實踐與詮釋立場認為「處境化」因素的重要性,這也是解放神學之所以能影響非洲、亞洲和第三世界本土化神學的重

要因素。「處境化神學」的興起說明了本土化神學不必然是侷限與封閉性質,同樣地也說明全球化現象下的神學也不可能是移植、消滅和霸權的宗教侵略。「全球化」現象是存在的事實,是隨著文明進步伴隨而來的現象,因此解放神學並不主張將其思想「行銷」國際,反之是讓各地原生宗教在接觸其解放精神後予以啟發。本節的第三部分則以台灣本土神學之興起與解放神學的關係進行分析。台灣本土神學的歷程與台灣歷史、政治與文化息息相關,本文從台灣本土神學的歷史開始,逐步解析其思想本質;進而證明本土神學事實上就是一種處境化神學,以基督新教神學家宋泉盛為例,他所提出的第三眼神學是以亞洲文化心靈之眼的角度,省思基督宗教解放與愛的道理,並且在政

治上強調台灣主體意識的覺醒,不可諱言地對於台灣民主社會的進程起了相當大的提醒、反思與實踐的作用。從信仰的立場而言,解放神學在台灣未來的展望的重點在於對社會公平正義議題的關心、對政治制度清廉與否的關注、對弱勢團體包括窮人與受難者的發聲、對環境生態的保護以及其他不勝枚舉的公共議題。只要苦難存在,解放精神就與之相伴,這就是解放神學的價值所在。