神經放射科的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳啟仁寫的 腦血管微創醫師的告白:撐開血栓,探見手術間錯綜複雜的人生 和BERNARD R.BENDOK,ANDREW M.NAIDECH(主編)的 出血性和缺血性卒中:內科、影像、外科和介入治療都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【問校長#17】剛進放射科,不喜歡做介入治療 - 新思惟國際也說明:問:請問校長,我剛進放射科一陣子,發現對這個科的部分工作內容,不如 ... 所以神經科醫師的價值不再,既然任何科都可以開MRI,自行治療患者,神經科 ...

這兩本書分別來自帕斯頓數位多媒體有限公司 和上海科學技術所出版 。

國立陽明交通大學 腦科學研究所 林永煬所指導 楊懷哲的 以人工智慧自動分析腦血管動靜脈畸形病患之腦部影像:以預測放射手術預後 (2020),提出神經放射科關鍵因素是什麼,來自於腦部動靜脈畸形、立體定位放射手術、加馬刀、腦部影像分析、人工智慧、放射線治療、放射線傷害、模糊分群。

而第二篇論文高雄醫學大學 醫學影像暨放射科學系碩士班 周銘鐘所指導 許正德的 以人工智慧輔助腦瘤圈選: 探討人力、時間成本及準確性 (2019),提出因為有 人工智慧、腦腫瘤、醫學影像分割的重點而找出了 神經放射科的解答。

最後網站济南市中心医院則補充:内分泌科 · 神经内科 · 肾脏病科 · 消化一科 · 消化二科/肝病科 · 消化三科 · 心血管一科 · 心血管二科 · 心脏康复门诊 · 血液科 · 针灸推拿科 · 中西医结合科.

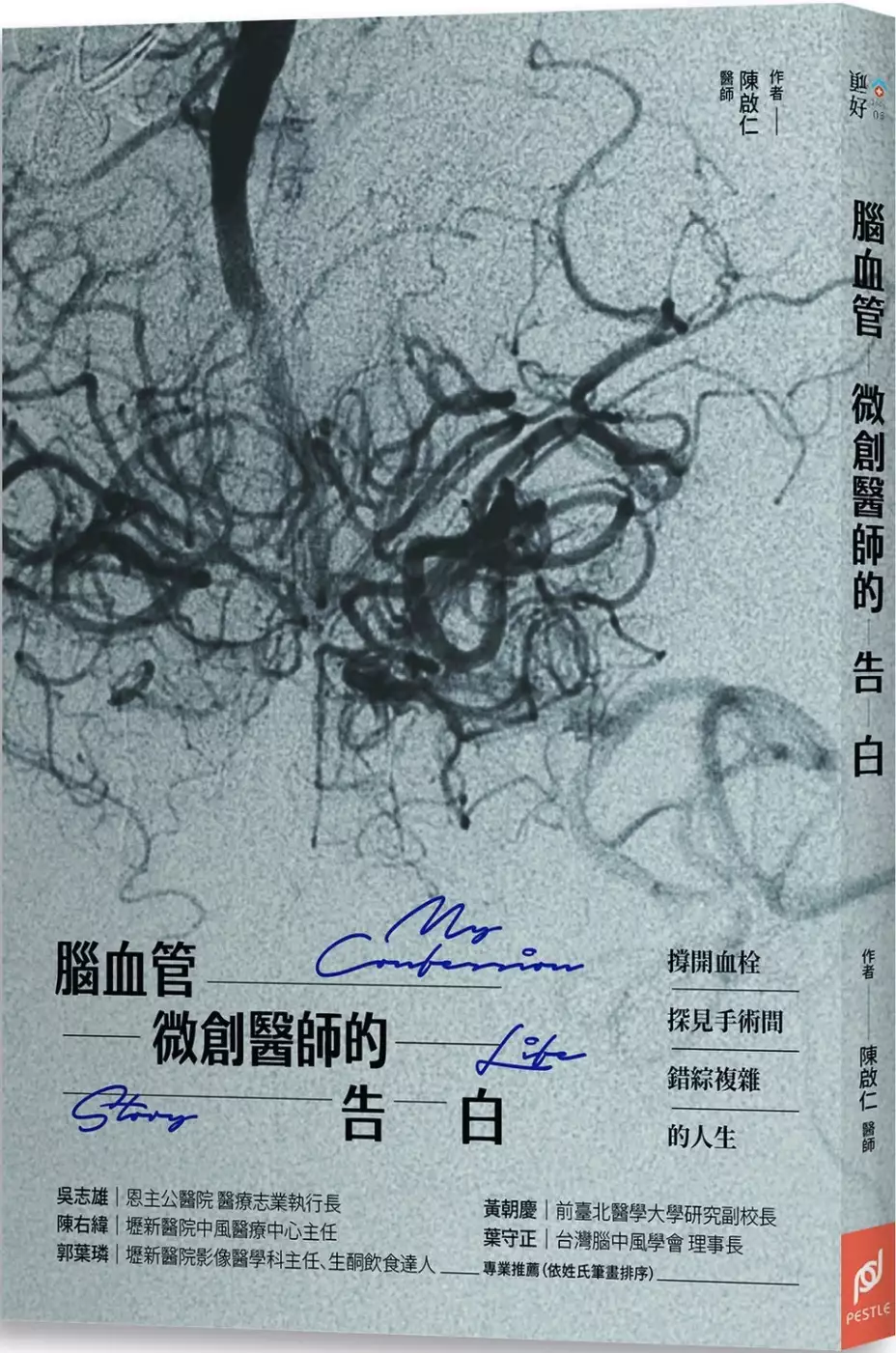

腦血管微創醫師的告白:撐開血栓,探見手術間錯綜複雜的人生

為了解決神經放射科 的問題,作者陳啟仁 這樣論述:

腦血管介入性治療的權威── 病症樣貌、手術難題, 對抗腦血管疾病的第一現場! 陳啟仁醫生擁有多年與腦血管、血栓拔河經歷,與病人家屬揪心會談,還有許多徹底絕望或歡欣鼓舞的時刻。他救過人,成功取出血栓;面對過那些外科醫生最不願意面對的可怕失敗,頂尖優秀的醫師的背後,有許多跟病人一起與病症纏鬥的故事。 本書記錄了陳啟仁醫師,他對醫生身份的觀察與自省,希望以自身經歷,告訴所有人,醫生所面臨的,身為凡人的困難與困境。並透過這些故事案例,帶到人們該如何在日常留意身體保健,避免發生同樣的疾病症狀。 名人推薦 吳志雄/恩主公醫院 醫療志業執行長 陳右緯/壢新醫院中風醫療中心主任

郭葉璘/壢新醫院影像醫學科主任、生酮飲食達人 黃朝慶/前臺北醫學大學研究副校長 葉守正/台灣腦中風學會 理事長 專業推薦! (依姓氏筆畫排序) 作者簡介 陳啟仁 醫師 現職: 雙和醫院影像醫學部 部主任 台北醫學大學醫學系 專任教授 台灣腦中風學會 理事 中華民國放射線醫學會 常務理事 中華民國神經放射線醫學會 理事 經歷: 部立嘉義醫院 院長 雙和醫院 副院長 國泰綜合醫院放射線科兼高階醫學影像健檢中心 主任 義大醫院放射醫學部 部主任 衛生福利部醫院第三屆優良暨資深典範醫師「優良醫師獎」

推薦序:於腦血管介入治療、經驗分享不遺餘力──陳右緯 主任 推薦序:以內外皆具,軟硬兼施之手來通腦部血路──黃朝慶 教授 作者序 【腦血管介入性治療的探路者】 1.X教授與萬磁王── MRI(磁振造影) 2.層層疊疊的「支架」(stenting) 3.逃離的「線圈」(migrated coils) 4.血管「套馬桿」(loop snear) 5.一漲一消的球囊(balloon) 6.頂住線圈的顱內支架(Stent assisted coiling) 7.網住斑塊的鳥籠傘架(Birdcage filter) 8.導管室的「蝶豆花」NBCA 9.血管的探路者(pathfinders) 10.

3T MRI 值得嗎? 11.「不忘本心」的自膨支架self-expandable stent 12.「靈光乍現」(Serendipity)的支架取栓器 13「放入及拿出」的價值 【中風不是只有中風】 1.頸動脈「驚魂記」 2.不易察覺的中風 3.來自外星的語言──「說方言」 4.腦中風治療的「黎明」 5.冰山一角 6.百感交集 7.中風與桑拿(Sauna) 【與血栓的拔河】 1.源頭堵塞的取栓 2.「一石二鳥」的取栓 3.癌症與血栓 4.「舊血栓」的容顏 5.大數據的時代──加權影像(weighted images) 6.血栓的長度 7.Rapid,快 8.無路可走 9.「本土」血栓 1

0.小於2mm大小的腦動脈取栓 11.最後一根稻草 【究竟什麼是動脈瘤?】 1.不定時的炸彈──未破腦動脈瘤 2.未破腦動脈瘤的例子 3.「一暝大一寸」的動脈瘤 4.不可輕忽的按摩脖子 5.「路沖」動脈瘤 6.大哥易見,小鬼難纒 7.「斷腸」人在天涯──腸動脈剝離 8.「人公」智慧 VS.「人工」智慧 9.「寬門」與「窄門」 10.「框架」與「填實」 【流遍全身的血管】 1.血管「整形」 2.血管的「補丁」 3.「截彎取直」的血管 4.血管的血管(Vasa Vasorum) 5.歳月結晶──「固執」的血管 6.血管的「生存之道」 7.「不絕如縷」的堵塞 8.飢餓過後 9.「倒啤酒」的啟示

10.「微循環」的偵測 11.割捨 12.血管的「智慧」導航 13.血管「相命術」 【面對病症的第一現場】 1.「幸」與「不幸」? 2.怪怪的「放支架理由」 3.瞎子走鋼索 4.買外? 5.堅強的生命力 6.尋兇記 7.甜蜜的復發(Recurrence) 8.鴕鳥心態 【醫療的樣貌與難題】 1.醫療現(窘)況 2.Gold standard──金標準,金本位 3.簡單也好 4.放大 5.「斷」與「不斷 」 6.生命軸缐 7.二刀流 8.知天命,保平安 9.因材施教 推薦序 於腦血管介入治療、經驗分享不遺餘力 時間過得真快,想想壢新醫院與陳啟仁教授已經結緣十五年了!當時

壢新醫院需要一位專精於神經影像判讀的專家來協助壢新神經內外科的發展,透過陳興港醫師的介紹認識了當時在長庚醫院任職的陳教授,教授知道我們的用意之後就一口答應幫忙。從那時開始,我們就每個月固定召開一個神經內外科放射科的病例討論會,經由各個專科的互相討論及教授的指導,為病人提供更精確的診斷及治療方向。這十五年來我們和陳教授的合作從來沒有間斷過,即使後來教授到義守大學醫院任職,陳教授都盡量跟我們約定時間一起討論,或是透過視訊會議的方式討論臨床案例,照顧更多的病人。甚至他被借調到部立嘉義醫院擔任院長,整合全院的醫療行政事務,他仍然利用每個月坐車北返的時候,在桃園稍事停留,到壢新醫院來解答我們的困惑。

這十五年真是腦血管疾病的治療突飛猛進的時代。從二〇〇五年壢新醫院開始有第一例施行靜脈溶栓的病人,到二〇一五年開始有充分的實證支持顯示急性腦梗塞顱內動脈取栓介入的方法可有效改善病人的預後,我們已經進入到了動脈取栓的新紀元,原有的急性腦血管疾病的治療流程都需要重新修訂!但是能擔當起重責大任的神經血管介入醫師實在不夠。在台灣腦中風學會葉守正理事長和陳教授共同努力之下,建立了台灣腦中風學會取栓訓練課程及資格認證,鼓勵神經相關專科對神經血管介入治療有興趣的醫師投入到這個領域,目標在近期內讓能施行這項手術的專家能夠倍增,讓我們能服務的中風人數能夠持續增加並減少的急性腦血管疾病治療的城鄉差距,目前已經看

到成效。 記得有一年的元旦假期時,我有一位基底動脈阻塞的病人急需顱內動脈取栓治療,趕忙請教陳教授,雖然當時他人在高雄,他說你馬上把病人轉至雙和醫院,我坐最近的一班高鐵趕回新北市。病人在他的悉心醫療照護下順利出院了。出院後還到我的門診感謝壢新醫院的即時轉送及與雙和醫院陳教授的合作改善了病人的預後。 陳教授也在社群網站上對於推廣急性中風的治療 ,每每看到網站上清楚的描述病患、家屬及醫師的溫馨互動,在在提醒社會大眾有這樣的狀況需立即就醫,也鼓勵急性腦中風醫療團隊的各個成員能夠秉持初衷,持續向前。 在二〇一八年壢新醫院與陳教授有更密切的合作,藉由雙和醫院團隊及陳教授與壢新醫院的

合作,適合動脈取栓的病人不需要再轉送至醫學中心,可以就近在壢新醫院,於最短時間內打通栓塞的血管,改善預後。中風醫療團隊都有一個堅持的信念,就是能有越快速的治療就有多一分的復原機會。陳教授願意將他多年致力於急性腦血管介入治療的經驗與大眾分享,我相信這樣的努力能夠深化大眾對腦中風的了解,並能充分預防且盡速就醫,減少憾事的發生。 聯新國際醫療壢新醫院中風醫療中心 主任 國立臺灣大學醫學系 兼任助理教授 台灣腦中風學會 秘書長 ──陳右緯 主任 以內外皆具,軟硬兼施之手來?通腦部血路 每次看到以「血路嘸通」來推銷販賣「通血丸」的電視傳媒廣告時,便聯想到一直在「通血路」的陳啓仁醫師。 傳

統的影像醫學部醫師,屬於醫院臨床醫療的第二線科,通常極少直接接觸病人,一般隱身在大型的電腦螢幕後,靠著敏銳的眼力(通常要付出眼睛代價的職業病),鉅細靡遺地從各種器官所照射而產出的數位化影像上,正確地找到病灶,然後根據所累積的知識及經驗,經過思考後在鍵盤上以手指打出正確的報告,提供面對病人的第一線醫師做更精準的診斷及治療。所以,傳統的臨床路徑圖譜是,腦神經科病人做完影像檢查後,由神經放射科醫師「以眼功」做出診斷,之後交由兩種屬性醫師治療──「內科性」的藥物,或者「外科性」的手術介入。 然而,隨著介入性醫療技術日新月異的進步,一部份的神經放射科醫師面對首先看到的、首先診斷的腦部血管阻塞性病變

,與其診斷後交給傳統的「兩性」──「內科性」或「外科性」治療外,他們開拓了一條「內外兼具」的「第三性」治療的可能,那就是親自動手來直接打通「阻塞的血路」以治療病人。於是由傳統藏身幕後的神經放射科醫師,「轉身」站在「第一線」直接面對病人,擔起診斷、解釋病情和疾病預後,以及擔起更重要的「打通血路」介入性治療的成效及風險,這就是「神經介入性」醫療的影像醫學部。 但是,由於腦血管阻塞對腦細胞的影響以及可逆或不可逆的傷害,是在阻塞當下就瞬間按下碼表開始計算分秒時間。爭取在「黃金時間」愈快「打通血路」愈好是保護腦部組織唯一不變的鐡律。拖愈久才打通阻塞的血管,對預後改善作用非常有限。因此,本來「優雅」

打報告的神經放射診斷醫師,變成有「緊急性」的神經介入性治療醫師。 神經介入性治療醫師在分秒必爭的時間壓力下,詳細解釋病情,且在取得病人同意血管介入性治療後,他們如同外科醫師,很快地站上血管治療檯,動手以導管探入病人的血管內,一路往上摸索來到腦部血管阻塞的位置,根據病情及病人血管阻塞特性,以其智慧及經驗判斷來決定最適合通血管的治療方式。接著,撥動藝術等級的巧手,做血管內暢通修復工程。如此,在非侵入的「內科性」藥物及動刀侵入「外科性」治療以外,提供了一個「內外兼顧」「由軟到硬」微侵入性血管介入治療,如水電工般打通血路的「第三性」治療。其巧妙血路內部修補的工程,將大大且長遠地影響,病人是否可以

同一個人回到工作、回到社會和回到家庭的能力。 陳啓仁醫師,就是那個腦血管介入醫療工作內外兼具「第三性」的頂尖高手。他兼具了上述需要精準診斷的眼力及神經醫學的「軟實力」,以及緊急介入精準打通血脈的「硬實力」,是位在腦血管治療檯上「由軟到硬」的「大內外」高手。 除了在「醫院內」展現「妙手」回春的「由軟到硬」的堅強實力外,啓仁還有一項少人能及的「由硬到軟」的「妙筆」實力。那就是每一個病人的診治都是一場場不同的硬戰,在耗用心力及手力,在經歷每一個病人由診斷到血管介入的個體化治療後,他會安靜的坐下來,依據不同病人的不同經歷,透過反省哲思,再藉由他的「妙筆」娓娓道來,細膩入微地在紙上寫出各種血

管受傷的傾訴,以及每一個他親手照顧過病人的精彩故事。這本書中的72 篇文章,就是他在「醫院中」以手用導管由「軟到硬」診治的工作表現;然後在「書房裡」以手持筆由「硬到軟」反思的見證。 啓仁,是一位非常優秀且難得的「非典型」醫師,北醫大醫學系畢業後,經歴了各種訓練及歷練,造就了「內外皆具」「軟硬均施」的一身「腦血脈通樂」文武的功夫,並以「快、穏、準、思、寫」俠客式行走天下。此書對社會大眾、醫學院學生、神經科學愛好者、住院醫生、主治醫生、病人均可仔細一讀,反映人生,回味無窮。 國立成功大學及臺北醫學大學 講座教授 臺灣小兒神經醫學會 理事長 前臺北醫學大學 醫學院院長、研究副校長 ──黃朝慶

教授 作者序 在一九七〇年的莫斯科,Dr. Fedor A Serbinenko 執行了世界第一例腦血管內微創手術,他用球囊來堵塞內頸動脈以治療海棉狀竇廔管,因而開起了「神經介入」治療之門,他也成了我們「神經介入」的祖師爺! 「神經介入」,也有人稱之為「神經血管外科」,其實就是一種不用開腦,只憑藉在我們的腹股溝做一個小針孔的傷口,來運送導管至腦血管內,以進行各種治療的醫療技術。因為它只有一個小針孔的傷口,所以在此我稱之為「腦血管的微創」手術。 這種技術其實上非常適合用筷子的民族來執行,例如日本人、韓國人、中國人等等。因為一般用筷子的民族,手都較巧。而一九九六年,我在舊金山

加州大學附設醫院進修時,也深深感受到手巧及觸覺對腦血管微創的重要性!當時技術最厲害的就屬神經介入科主仼 Prof. Randall T. Higashida(東田教授),他就是日本人。而他的老師更厲害,也是一位日本人,但後來因為得了糖尿病的周邊神經病變,手指麻,失去感覺後,就沒有再做了。 一九九七年我回國後,也就慢慢地展開神經介入的業務,正好遇上這種技術快速成長的黃金年代!一般人對內、外、婦產、小兒科都很清楚,但對「神經介入科」或「神經血管外科」應該都還相當陌生!如此的結果並不意外,因相對漫長的醫學歷史,它是個相當年輕的學科,它真正蓬勃發展只有短短的二十幾年。但它對腦血管的治療的發展卻是

相當重要的一環,舉凡對動脈瘤、動靜脈畸形及最近很紅的缺血性腦中風的「取栓」治療都提供了有效、安全、且傷口小、復原快的優點。 更吸引人的是這個學門進步神速,新的治療方式、新的栓塞材料、新的導管技術、新的支架設計不斷推陳出新,如非「腦血管微創」的專業醫師,其他科醫師恐怕也不甚理解它的內容。更何況是一般的民眾!我曾有幾次的經驗,在花了很長的時間向病患家屬解釋如何治療腦部血管的栓塞,風險有多少、治癒的效果如何等等,講得口乾舌燥之後,家屬突然冒出一句:醫生,請問什麼叫做「取栓」?頓時覺得一切前功盡棄!怪只怪自己解說的太專業,離民眾的生活太遠。所以如何用更接地氣的詞彙,更生動易懂的例子來介紹這麼重要

的學門給一般民眾,成為了我在日常生活中最想做的一個感動。因此在工作之餘,雖然累了,但總還是能提筆寫作,以遇到案例的微創治療為故事軸心,輔以通俗易懂的解剖及技術的解說,及我觀察到的疾病對病人及家屬影響為文。最後一定再加以詳細的資料檢索,希望提供民眾正確、但易懂的腦血管微創資訊。 經過三年來點點滴滴的累積,非常高興終於多到能集結成册。非常感謝文中參與的每一個病人、家屬、微創團隊、及工作人員,沒有您們的幫忙,這條路是走不下去的。最後,希望這本書能帶領大家一窺「神經介入」的奧妙,以及更多了解與您切身相關的腦血管疾病的預防及最新治療方式。 雙和醫院影像醫學部 部主任──陳啟仁 醫師

【中風不是只有中風】 1.頸動脈「驚魂記」 嗨!我叫「頸動脈」,想向大家報告一下我最近遇到一段刻骨銘心的「驚」歷。 我的主人每天都會抽一包煙,偶爾也會熬夜一下,但沒有高血糖、高血脂、高血壓的毛病。 然而,在一個星期前的某一個夜裡,主人在熟睡中做了個惡夢,我知道他的情緒不穩,感到有點緊張,而這樣的氣氛,讓他的血壓驟然飆升,結果造成我的血管壁的壓力也隨之竄升! 「波」的一聲,主人的血管內壁上竟然產生了破皮? 這可不是好事,隔壁流動的紅血球們見「縫」心喜,一下子就從破皮那邊擠了進來!一個接著一個,轉瞬間,就把我的壁體撐出一個好大好大的假的血管腔,因此擋住了隔壁血流的走道,也就是真的血管腔的部份。走道

被阻擋,後續往上的血流,就只好往假腔這邊擠了。 就好像高速公路的主幹道被車流堵死時,車子就會自動往陸肩擠一樣。如此一來,我的假的血管腔就被撐的更大了!不但往橫行的方向,也往直行及上行的方向變大。 輸送血流的真腔變狹窄了,腦子的血液流量自然就減少了,主人這時候一定很不舒服吧? 半夜四點左右,主人在暈眩中醒來,覺得自己的頭怎麼這麼暈啊?但因為爬不起來,只好繼續昏睡。 又經過了兩到三個小時,這時,我已經完全被堵塞,血液在前無去路的狀況下,血流只好又從破皮處鑽入了假腔,此刻,假腔的壓力就開始變大,等到壓力大到一個程度時,又「波」的一聲,假腔上方的內膜又形成另外一個破皮了,而假腔內的血液,也重新導引回到

了上方的真腔。 但是,有些在假腔內因為擁擠而形成之血栓,也隨之流入了真腔,隨後被送到腦內造成小血管堵塞。 我的主人,中風了。 第二天,主人醒來的時候,就發現不對勁,他的左手、左腳都有些無力,走起路來有些不穩。 我聽到主人請他的家人趕緊送他到附近的醫院,在急診室做完腦部電腦斷層的檢查(CT)後,醫師初步判定為急性發作的腦中風,但因為從中風的時間到進到醫院,已經超過了靜脈溶栓的黃金三小時,所以先安排磁振造影檢查(MRI),看看適不適合做經用動脈把血栓取下來的微創手術(動脈取栓)? 在等待MRI的檢查時,主人發覺原本手腳無力的狀況,已經開始恢復,所以心情稍微放鬆。

神經放射科進入發燒排行的影片

2020-07-02

入咗血科後第一個檢查

正電子掃描是一種功能性的醫學影像檢查,可提供某個身體器官或系統功能的詳細訊息,常用作評估和診斷癌症、腦部神經系統失調和心血管疾病。

整個檢查大約需時3-4小時,包括注射前篩查,測量空腹血糖以及注射放射同位素藥物。注射同位素後需靜臥約1小時等待藥物吸收,然後進行全身掃描(約30分鐘)。掃描後,休息約1至1.5小時等待體內藥物衰減並代謝。

注意事項

1. 檢查前10日內不可接受任何鋇類(Barium)之X光檢查

2. 檢查前需要禁食6小時,禁酒及飲料(除白開水),避免服用高糖類藥物(如:止咳糖漿、禁輸葡萄糖等),不要嚼口香糖或吃糖

3. 檢查前一日飲食請盡量清淡、易消化

4. 請在檢查前一天喝6到8杯白開水,以確保水份充足

5. 檢查前24小時內避免運動及提取重物

6. 懷孕及哺乳期婦女、情緒不穩定或急性持續痙攣者不宜接受檢查,糖尿病患者血糖控制不佳時也不適宜接受檢查

____________________

Instagram [ lamk.hk ]

https://instagram.com/lamk.hk?igshid=15qhlh56oo3m0

Facebook [ 其實血癌都唔係咁可怕 ]

https://www.facebook.com/lamk.cancer.hk/

以人工智慧自動分析腦血管動靜脈畸形病患之腦部影像:以預測放射手術預後

為了解決神經放射科 的問題,作者楊懷哲 這樣論述:

腦部動靜脈畸形(Arterio-Venous Malformation, AVM) 是一種先天性腦部血管的發育異常,有可能造成病患產生包括腦部出血、癲癇、頭痛等症狀。目前在腦部AVM的治療選擇上包括手術、血管內導管栓塞和立體定位放射手術。其中立體定位放射手術是侵入性最低的治療。輻射會在兩到三年內緩慢作用於AVM的血管病灶處(Nidus)使其逐漸萎縮。然而作用的同時輻射也可能會傷害Nidus中的腦部組織,造成腦部組織局部水腫甚至壞死,大部分放射手術引起的腦部輻射水腫都是暫時性的,但少數病患(約3%)會在腦部永久形成海綿竇血管病變或腦部囊腫導致慢性腦出血病變,嚴重可能導致病患永久神經功能缺損或甚

至死亡。造成這些長期放射手術後併發症的原因目前仍不清楚,很可能是因為不同的AVM其Nidus內所包含的腦組織比例的不同,因而產生不同程度的腦部輻射傷害,過去沒有很好的影像工具可以分析腦部AVM其Nidus中腦組織所占的比例,所以無法證實這樣的假說。Fuzzy C-Means (FCM)演算法是基於對目標函式的優化基礎上的一種資料聚類方法,FCM演算法是一種無監督的模糊聚類方法,在演算法實現過程中不需要人為的干預可以利用來對腦結構磁共振成像做自動、全面、客觀的分析技術,FCM通過定量計算分析影像中每個體素的腦灰、白質密度或體積的變化來反映相應解剖結構的差異。我們用Matlab設計一套軟體以FCM

人工智慧技術分析放射手術治療AVM時Nidus在腦部核磁共振T2影像呈現所特定放射線劑量照射範圍中有多少比例的不同組織,應用這軟體分析腦部AVM經過放射手術治療過後的病患,以了解這些不同比例受輻射影響的腦組織是否與日後病患發生永久性腦部輻射傷害有關連,軟體分析結果與專家如神經外科與神經放射科醫師人工計算的結果做比對,計算其Similarity Index得到相當成功的關連性聯結,證實電腦可以協助人為耗時間的計算,此軟體的設計已經獲得中華民國與美國的專利。隨後我以開發出的設計軟體來分析目前台北榮總加馬刀放射手術影像資料庫中腦部AVM病患的放射線治療劑量分佈圖,其計算結果與病患追蹤的影像發生腦部水

腫的比例與其後治療成功的比例做統計分析,發現治療動靜脈畸形其腦部組織所占的比例確實會與病患發生術後腦水腫的比例有統計上有意義的相關性(p=0.015),但跟病患治療後病灶是否消失沒有統計上相關性(p=0.22),這樣的發現證實不同的AVM其Nidus所包含的腦組織比例愈高,有比較高的機會對腦部產生輻射傷害造成腦水腫,病人也比較容易產生併發症,最後我的研究再以同樣的軟體技術分析腦組織在12Gy放射線治療劑量涵蓋區域,也同樣證明在12Gy放射線治療劑量涵蓋區域所佔的腦組織比例越高,病人追蹤影像發生產生早期放射線引起之腦水腫(Early Radiation-Induced changes)比例越高(

p

出血性和缺血性卒中:內科、影像、外科和介入治療

為了解決神經放射科 的問題,作者BERNARD R.BENDOK,ANDREW M.NAIDECH(主編) 這樣論述:

本書體現卒中最新診治理論與技術,分為四部分:第一部分介紹了卒中的流行病學、內科治療規范和藥物干預措施;第二部分介紹腦血管疾病中可應用的神經影像技術和方法,介召了腦血管病程中神經影像改變的意義和診斷及冶療評價;第三部分較詳細地介紹了各種顱內腦血管病開顱手術的途徑,配以詳細圖示,總結、介紹了作者們數十年腦血管病外科治療的經驗和最新進展;第四部分為腦血管病的介入治療,討論了介入治療的方法、指征、指導原則,以及新技術的應用和發展趨勢。主編H.Hunt Batjer:美國芝加哥西北大學Feinberg醫學院神經外系主任,全球著名的神經外科學家;另外三位主編Bernard R. Bendok, Andre

w M. Naidech, Matthew T.Walker分別為西北大學的神經內科、神經放射科和神經介入科的副教授。主譯毛穎:復旦大學附屬華山醫院副院長,神經外科教授、主任醫師、博士生導師,教育部「長江特聘教授」。中華醫學會神經外科分會副主任委員、腦血管外科學組組長。 第1部分 內科處理與重症監護第1章 流行病學第2章 臨床評估第3章 腦缺血的溶栓治療第4章 重症監護處理第5章 神經血管病臨床研究的評估基礎第6章 重症監護的發展前景第2部分 影像學第7章 CT在出血性及缺血性卒中中的應用第8章 磁共振成像在出血及缺血性卒中的應用第9章 PET在缺血性和出血性卒中的應用第1

0章 超聲評價缺血性和出血性卒中第11章 出血性和缺血性卒中的神經血管造影第12章 卒中影像學的發展前景第3部分 外科治療第13章 腦血管手術的麻醉第14章 急性和慢性缺血狀態的腦血供重建術第15章 煙霧病:手術指征及方法第16章 去骨瓣減壓術理論基礎:預后數據及手術技巧第17章 頸動脈內膜切除術:決策分析和手術技巧第18章 顱外段椎動脈的顯微外科血供重建術第19章 主動脈弓手術:適應證、治療決策與手術技巧第20章 未破裂顱內動脈瘤的顯微外科手術第21章 破裂動脈瘤的顯微外科治療第22章 復雜巨大動脈瘤的手術夾閉第23章 顱內動靜脈畸形的手術治療第24章 海綿狀血管瘤第25章 顱內硬腦膜動靜脈

瘺第26章 硬脊膜動靜脈瘺第27章 腦內出血的手術入路第28章 動靜脈畸形的放射外科治療第29章 利用ELANA技術的腦血供重建術:歷史、技術方法、指征和未來方向第4部分 神經介入治療第30章 血管內溶栓和碎栓—藥物途徑和機械方法第31章 顱內動脈狹窄的血管成形和支架置入治療第32章 頸動脈血管成形術及支架置入術第33章 椎動脈起始部狹窄的治療第34章 腦血管痙攣的治療—血管舒張藥和血管成形術第35章 動脈瘤栓塞治療第36章 顱內外動脈夾層的處理第37章 顱內動靜脈畸形的栓塞治療第38章 顱內硬腦膜動靜脈瘺的血管內治療第39章 脊髓動靜脈畸形以及硬膜瘺的栓塞第40章 神經介入術的進展與創新視頻

內容第12章 卒中影像的未來方向第15章 煙霧病的顳淺動脈—大腦中動脈搭橋術第16章 卒中的去骨瓣減壓術卒中的前額葉切除術第20章 頸動脈瘤夾閉重建術第21章 右側頸內動脈、后交通動脈處破裂動脈瘤的顯微外科治療左側大腦中動脈分叉處破裂動脈瘤的顯微外科治療破裂的前交通動脈瘤和右側M1段未破裂動脈瘤的顯微外科治療破裂的左側駢周動脈瘤的顯微外科治療破裂的基底動脈尖動脈瘤的顯微外科治療破裂的左側小腦上動脈—基底動脈動脈瘤的顯微外科治療破裂的左側基底動脈結合部動脈瘤的顯微外科治療第22章 顱外—顱內搭橋術栓塞的巨大動脈瘤第23章 動靜脈血管畸形的外科手術第29章 ELANA搭橋技術第35章 經后交通動脈

於大腦后動脈支架置入手術經支架的動脈瘤彈簧圈置入手術第37章 右側頸內動脈注射:栓塞前:側面操作方案右側大腦中動脈微注射:側面操作方案Onyx膠注射:側面觀第39章 典型的胸段脊髓血管解剖背側硬脊膜內瘺:腰1注射,側位和前后位操作方案腹側硬脊膜內瘺:左側胸9節段動脈選擇性注射 由Bernard R. Bendok, Andrew M. Naidech, Matthew T. Walker, H. Hunt Batjer等教授主編的《出血性和缺血性卒中:內科、影像、外科和介入治療》是一本內容非常新穎又實用的參考書。在卒中診療的臨床實踐中,內科、外科、影像和介入是四個支柱專業,

本書綜合這四個視角,使臨床醫生能夠以多學科領域的綜合視角來看待卒中,並為卒中患者制訂診治策略。

以人工智慧輔助腦瘤圈選: 探討人力、時間成本及準確性

為了解決神經放射科 的問題,作者許正德 這樣論述:

目的:近年來,醫學影像設備累積了大量醫學影像資料而對於醫學影像診斷的需求日益龐大,特別是腫瘤放射治療計畫需要人力進行單一且重複的手動分割,消耗大量的人力及時間成本,造成神經放射科醫師巨大的工作負荷量。本研究目的是導入人工智慧醫學影像標誌系統(Nvidia Clara AI),在不同切面的醫學影像經過人工智慧深度學習模型對腫瘤病灶位置快速標誌,並探討人工智慧半自動影像分割技術及人力時間的連結性,藉此達到人力成本最小化及診斷品質最大化的目標。材料與方法:我們使用了腦腫瘤資料庫(BraTS 2018),共有 285 臨床個案做為模型訓練(training)資料,以及使用65 臨床個案檔案做為驗證

(validation)資料,排除掉影像假影的檔案後,此研究共使用了36個驗證檔案進行腦瘤圈選。首先,我們使用Nvidia Clara AI醫學影像分析軟體進行半自動標誌腫瘤病灶位置,輸入的影像為磁振造影T1對比劑顯影掃描序列影像,再經由手動分割(三位研究助理及三位不同醫學中心神經放射專科醫師)逐步修正腫瘤範圍,每位研究助理對應到彼此獨立的醫學中心專科醫師,並以三位醫學中心醫師共同認定腫瘤範圍為標準,評估在不同修正的階段中的參數指標,最後,進行各項統計分析包含:平均值及標準差、變異係數分析、相關性係數分析,比較其人力、時間成本關聯性。結果:根據研究結果顯示,AI分割時間成本花費很少,較不受個案

差別影響,修正時間變動性小;反之,手動分割修正時間成本相對較大(花費較長時間)且修正時間變動性很大,較容易依個案腫瘤特性所影響。腫瘤體積大小、修正時間與DICE分數的表現無關,但在研究助理的修正時間與醫生的修正時間有密切的關係,手動分割修正時間依操作者在複雜個案中有顯著地不同的表現。在單一比較腫瘤分割表現時,以DICE分數為主要參考。在AI分割、研究助理、專科醫師不同分割次數,獨立的配對皆有高度相關,但在DICE分數最高的一組(研究助理+醫師)個別分割次序或是組間的比較皆較無相關性。在醫學影像分割上,人工智慧確實能夠減少大量影像分割所帶來的人力、時間成本。結論:腫瘤醫學影像分割模式整合半自動分

割及人力輔助,能花費較少時間且提供較準確臨床診斷的方式。

神經放射科的網路口碑排行榜

-

#1.神經科 - 馬偕紀念醫院

姓名 職稱 專長對治病症 林雅如 主任 腦血管疾病; 周邊神經病變 薛一鴻 主治醫師 頭痛; 眩暈; 失智症 鄭世榮 主任 巴金森氏症; 動作障礙疾病; 偏頭痛 於 www.mmh.org.tw -

#2.神經放射科 :: 非營利組織網

2021年3月10日—陳文賢,神經放射科主任,臺中榮總放射線部主治醫師臺中榮總放射線部總醫師教育部部定講師中國醫藥大學醫學系,神經放射線學影像診斷神經 ...,2019年7月3 ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#3.【問校長#17】剛進放射科,不喜歡做介入治療 - 新思惟國際

問:請問校長,我剛進放射科一陣子,發現對這個科的部分工作內容,不如 ... 所以神經科醫師的價值不再,既然任何科都可以開MRI,自行治療患者,神經科 ... 於 www.innovarad.tw -

#4.济南市中心医院

内分泌科 · 神经内科 · 肾脏病科 · 消化一科 · 消化二科/肝病科 · 消化三科 · 心血管一科 · 心血管二科 · 心脏康复门诊 · 血液科 · 针灸推拿科 · 中西医结合科. 於 www.zxyy.cn -

#5.神經放射科- 臺中 - 台中榮總

本院放射線部神經放射科為台灣目前少數幾個執行介入性神管內治療的醫院之一。介入性神經放射線學的工作主要是針對一些頭頸部和脊髓部位的血管病變執行血管 ... 於 www.vghtc.gov.tw -

#6.放射科醫師遠比你想像的更重要! | 幸輻知識+ - 中華民國放射線 ...

作者: 高雄長庚神經放射診斷科林偉哲主任. 古早前放射科醫師叫做「照電光的醫師」,雖不中亦不遠矣。但是電光,也就是X射線,只是放射診斷科最早期發展出來的影像工具 ... 於 www.rsroc.org.tw -

#7.健康醫療網- 健康養生新聞資訊網路媒體

健康情報誌. 科林助聽器 ... 神經系統. 頭暈、頭痛 自律神經 癲癇症 巴金森氏症 神經痛 腦中風 腦部病變. 牙科・口腔. 牙炎 牙周病 牙齒矯正 植牙 其他口腔疾病. 於 www.healthnews.com.tw -

#8.阮綜合醫院

YUANHOSP 阮綜合醫院-秉持關懷顧客的經營理念,提供全方位的醫療服務,成為台灣精緻的健康照護體系,誠信,關懷,合作,創新. 於 www.yuanhosp.com.tw -

#9.神經放射診療權威腦中風取栓高手 ... - 光田綜合醫院Kuang ...

神經放射 診療權威腦中風取栓高手✨ 腦中風是無預警會奪走生命的急重症之一近來台灣也因為 ... 技術搶救得宜能讓結果逆轉#光田網羅名醫_神經放射診療科_嚴寶勝_醫療副院長. 於 www.facebook.com -

#10.依次專科科別掛號 - 臺北神經醫學中心

依次專科科別掛號. Registered under the special subject. 神經腫瘤科. 北醫附設醫院醫師團隊. 神經外科. 吳忠哲 、蔣永孝 、楊宜珊. 神經放射科. 於 www.taipeineuro.org.tw -

#11.放射科 - 臺中榮民總醫院埔里分院

醫師: 許哲銘醫師. 現職:, 放射科主治醫師. 學歷:, 臺北醫學大學醫學系. 經歷:. 國民健康署婦女乳房X光攝影判讀醫師 中華民國神經放射線專科醫師 於 www.pulivh.gov.tw -

#12.放射科_醫事單位 - 中心診所

放射科 一般放射線學檢查、全身電腦斷層檢查、磁振造影檢查、骨密度分析、超音波檢查、介入性放射線學治療。醫療團隊:儀器設備:多層次電腦斷層攝影機:2台核磁共振:1台 ... 於 clinic.org.tw -

#13.影像醫學科- 長安醫院

國立陽明大學醫學系台中榮民總醫院放射線部特約主治醫師台中榮民總醫院嘉義暨灣橋分院放射線科主治醫師放射診斷專科醫師神經放射診斷次專科醫師國健局乳房篩檢判讀醫師 ... 於 www.everanhospital.com.tw -

#14.放射科- 苗栗梓榮醫療社團法人弘大醫院

國防醫學院醫學系畢業; 中華民國放射診斷專科醫師; 台北榮民總醫院放射線部總醫師; 署立南投醫院放射科主任. ◎主治項目:. 放射診斷. 放射科醫師劉錦勳, 放射科 ... 於 www.hopedoctors.com.tw -

#15.羅東聖母醫院影像醫學部

... 羅東博愛醫院放射科主任羅東博愛醫院放射科主治醫師台大醫院神經放射科 ... 放射診斷科專科醫師台大醫院住院醫師神經放射學一般放射檢查判讀侵入 ... 於 www.smh.org.tw -

#16.放射年會、神經放射科在PTT/mobile01評價與討論

神經放射專科考試在PTT/mobile01評價與討論, 提供放射年會、神經放射科、放射腫瘤醫學會就來素食蔬食資訊集合站,有最完整神經放射專科考試體驗分享訊息. 於 vegetarian.reviewiki.com -

#17.介入神經放射學 - 中文百科知識

隨著影像技術和器械材料的發展,神經介入技術已成為神經內科和神經外科多種常見疾病的開創性治療手段。 《介入神經放射學(中文翻譯版)》可供神經介入放射科、神經外科及 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#18.放射醫學科 - 佑民醫院

彰化基督教醫院影像醫學部住院醫師、總醫師、研究醫師中華民國放射診斷科專科醫師中華民國神經科放射線專科醫師國民健康署乳房篩檢判讀醫師射放線醫學會會員神經放射線 ... 於 www.yumin.com.tw -

#19.放射科 - 大千健康醫療體系

林口長庚醫院放射診斷一科. ※ 放射科專科醫師部定講師. ※ 超音波專業醫師. ※ 神經放射科專科醫師. ※ 京都大學移植中心進修. ※ 中華民國超音波醫學會會員. 於 www.dachien.com.tw -

#20.新北市仁愛醫院

關於本院 · 醫院介紹 · 服務宗旨 · 醫療團隊 · 內科系 · 家庭醫學科 · 神經內科 · 肝膽腸胃科 · 心臟內科 · 腎臟內科 · 胸腔科 · 新陳代謝科. 於 rah.com.tw -

#21.賴炳宏LAI Ping-Hong - 高雄榮民總醫院

神經 放射影像診斷-頭頸及脊椎X光; 頭頸部及脊椎電腦斷層 ... 美國杜克大學醫學中心神經放射診斷及磁共振研究人員. 證照. 國家醫師考試及格; 放射科醫師專科考試及格. 於 org.vghks.gov.tw -

#22.國軍高雄總醫院網路掛號

查詢科別或醫生. 掛號須知. 找科別. 請選擇科別, 家醫科, 一般內科, 皮膚科, 神經內科, 肝膽腸胃科, 腎臟新陳代謝科 ... 血液腫瘤科 · 中醫一般科 · 放射腫瘤科 ... 於 reg.802.mnd.gov.tw -

#23.大園敏盛醫院- 放射診斷科醫師團隊

敏盛綜合醫院影醫科主任; 敏盛綜合醫院影像醫學部主任醫師; 前大園敏盛醫院院長; 前國立臺灣大學附設醫院影像醫學部主治醫師; 美國麻州Lahey醫學中心神經放射介入 ... 於 61.219.168.157 -

#24.IAT訓練辦法 - 台灣神經血管外科與介入治療醫學會

學員接受完整訓練後由台灣神經血管外科與介入治療醫學會發放急性缺血性中風動脈 ... 具我國神經相關專科醫師執照,包括神經外科、神經內科及神經放射科專科醫師,且具 ... 於 www.tsnis.com.tw -

#25.新加坡神经放射科专家- 医院指南 - 医疗旅游

什么是神经放射学? 它是放射学的一个分支,其重点是使用成像技术诊断和治疗大脑、脊柱、头部和颈部异常。 神经放射科医生是指? 专业从事于执行和解释神经影像医学领域的 ... 於 cn.health-tourism.com -

#26.影像醫學科- 醫師介紹 - 林新醫院

中國醫藥學院北港附設醫院放射科主任 台南市立醫院主治醫師 臺中榮民總醫院放射科總醫師 臺中榮民總醫院放射科住院醫師 中華民國放射醫學會專科醫師 中華民國神經放射 ... 於 www.lshosp.com.tw -

#27.影像醫學科 - 烏日林新醫院

... 科 · 血液腫瘤內科 · 一般外科 · 神經外科 · 骨科 · 大腸直腸外科 · 泌尿科 · 外傷科 · 婦產科 · 小兒科 · 急診醫學科 · 麻醉科 · 復健科 · 影像醫學科 · 放射腫瘤 ... 於 wlshosp.org.tw -

#28.神經放射科 - Khov

2.發展腦血管攝影術診斷顱內疾病。 第二任:李仁杰醫師(民國69年1月至民國74年7月) 發展頭頸部腫瘤之手術前栓塞,以減免手術時失血。 105年02月01日羅醫師轉任神經放射科科 ... 於 khov.it -

#29.面對「李開復的詛咒」 這位榮總名醫為何選擇「擁抱敵人」?

神經 外科門診區最早結束看診的,是門口掛著「AI」標記,由北榮放射科主任郭萬祐主持的「AI輔助門診」。 郭萬祐是台灣放射醫學權威,也是第一個獲得美國 ... 於 www.cw.com.tw -

#30.神經放射科醫師- 彰化基督教醫院| LinkedIn - 劉繼光

神經放射科 醫師at 彰化基督教醫院 · 工作經歷 · 您可能還會想看 · 劉繼光的完整檔案. 於 tw.linkedin.com -

#31.中華民國神經放射線醫學會

若你已經是NRST 的會員,請直接點選「會員登入」,若你尚未成為我們的會員請先透過下方「會員線上申請」,我們將會有專人為您處理。 於 www.nrst.tw -

#32.放射科– 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院‧En Chu Kong ...

放射科 | 醫師代碼:01854. 經歷. 衛生福利部雙和醫院副院長; 衛生福利部嘉義醫院院長; 美國加州大學舊金山分校神經放射研究員. 專長. 高階神經影像判讀; 神經血管微創 ... 於 www.eck.org.tw -

#33.臺北市立聯合醫院仁愛院區-影像醫學科

民國94年1月1日十家市立醫院聯合成立為「臺北市立聯合醫院」,其中十家放射診斷 ... 目前仁愛院區影像醫學科下設七次專科:消化系放射線學科、神經系放射線學科、胸腔 ... 於 tpech.gov.taipei -

#34.診斷及介入性神經放射醫學 - 公務出國報告資訊網

介入性神經放射學是利用導管、微導管等器具,由病患的大腿處之血管進入而將導管送 ... 台灣由於受過完整訓練的介入性神經放射科醫師仍相當少,且一般臨床醫師多不清楚 ... 於 report.nat.gov.tw -

#35.蔡尚達放射診斷科醫師請點我| 醫師陣容 - 衛生福利部朴子醫院

姓名:蔡尚達 現職放射診斷科主治醫師 學歷國立陽明大學醫學系畢業 經歷 1.林口長庚醫院神經放射科代訓醫師 2.奇美醫學中心影像醫學部兼任主治醫師 於 www.puzih.mohw.gov.tw -

#36.神经组阅片室 - 北卡罗来纳大学医学院

有关申请UNC神经放射学奖学金计划的更多信息,点击这里. ... 这个北卡罗来纳大学诊断神经放射科由处长领导卡洛斯·萨莫拉,医学博士,由七名专职神经放射科医生组成, ... 於 www.playfulrooms.com -

#37.台北醫學大學附設醫院影像醫學部

醫學影像判讀神經介入性治療 ... 神經及頭頸部影像診斷小兒神經放射診斷學一般放射診斷學磁振造影 ... 馬偕紀念醫院一般科住院醫師台北醫學大學附設醫院實習醫生. 於 www.tmuh.org.tw -

#38.放射科醫學會 - Pbi

2022 台灣腦中風治療及研究醫學會(T-STARS)春季會. 亞東醫院影像醫學科神經放射線學繼續教育課程(111) Google Calendar. 2022-05- ... 於 pbi.com.es -

#39.放射科 - 天晟醫院

位於桃園縣中壢市,天晟醫院的放射科,以最嚴格的國際標準要求放射師操作的精準度 ... 國立台灣大學醫學院醫學系畢業中華民國放射科專科醫師中華民國神經放射專科醫師 於 www.tcmg.com.tw -

#40.神經放射診斷學:實用臨床案例解析(Diagnostic Neuroradiology

我本人是小兒神經科醫師,在我擔任我們醫院兒科部主任時,就定期邀請沈教授來為年輕住院醫師及醫學生做影像教學及病歷討論,沈教授很有教學技巧,而且收集很豐富的教學 ... 於 www.leaderbook.com.tw -

#41.臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理

萬芳醫院過去多年來我們以病人為尊、社區至上的服務理念, 追求永續進步,努力建立服務、品質、效率均優的公辦民營全方位的醫學中心,達成國際化與世界潮流接軌。 於 www.wanfang.gov.tw -

#42.介入神经放射影像学-凌锋,李铁林主编-医学

介入神经放射诊断及治疗技术,给临床神经内、外科医师、放射科医师们增添了一双明亮的眼睛及有力的手,也给他们增加了一片翱翔的新天地。除第一章正常血管影像解剖 ... 於 weibo.com -

#43.神經放射科顱內動脈瘤栓塞術治療成效 - Airiti Library華藝線上 ...

神經放射科 顱內動脈瘤栓塞術治療成效. 蘇逸欣. 亞東醫院品質季刊; 3卷1期(2011 / 02 / 01) , P22 - 23. 於 www.airitilibrary.com -

#44.放射診斷科專科醫師訓練課程基準

放射 診斷科專科醫師訓練課程基準. 本課程訓練完成所需時間為4 年 ... 放射影像解剖。 4.對比劑與放射線科常用藥物。 3 個月1.通過訓練醫院 ... 神經放射學:. 於 www.tma.tw -

#45.一家三代浙大医学人,不变的是“仁心仁术求是求新”的初心

都市快报报道 谷驰是浙大二院神经外科的一名医生,今年是他从医的第十个 ... 从1954年到1996年退休,谷文藻将43年的从医生涯倾注于放射科工作之中。 於 hznews.hangzhou.com.cn -

#46.神經放射診斷科 | 蘋果健康咬一口

神經 放...神經放射診斷科. 關鍵字查詢. 包括醫師姓名、專科名稱或是看診病症均可 ... 科、介入性放射科、肌肉骨骼影像醫學科;除了臨床作業,本科亦鼓勵及協助科內. 於 1applehealth.com -

#47.吳界欣 - 高雄醫學大學附設中和紀念醫院

神經外科主治醫師高雄醫學大學助理教授台灣神經外科醫學會神經血管外科與介入治療 ... 上海長海醫院動脈瘤培訓班北京天壇醫院神經外科觀察員台北榮總神經放射科觀察員. 於 www.kmuh.org.tw -

#48.神经放射学 - 外围足球现金网

UNC也有专门的神经科学,妇女,儿童和癌症医院。我们与一个强有力的工作关系神经外科,神经内科,头颈外科,精神科,麻醉科,牙医学院和计算机科学学院。 於 www.powerofemmis.com -

#49.放射線部-光田醫療社團法人光田綜合醫院

前中國醫藥大學附設醫院醫學影像部神經放射診療科主任 3.前林口長庚醫學中心放射診斷科住院醫師、主治醫師 4.前花蓮慈濟醫學中心影像醫學部主任 5.放射科專科醫師 於 www.ktgh.com.tw -

#50.大里仁愛醫院疼痛治療中心獲SNQ國家品質標章認證

... 帶領成立疼痛治療中心,結合疼痛科主任李宗洋、龔家騏、骨科主任吳啟明、高壓氧中心主任羅浩儒、神經外科主任施育彤、放射科主任莊芝林、中醫科及 ... 於 www.chinatimes.com -

#51.醫師總覽 - 天主教輔仁大學附設醫院

神經 科醫療團隊 · 邱浩彰. 主治專長:. 神經免疫學 · 葉炳強. 主治專長:. 失智症的診療與照護 · 鄭又禎. 主治專長:. 頭痛 · 黃永銓. 主治專長:. 失智症、巴金森氏症等腦神經 ... 於 www.hospital.fju.edu.tw -

#52.高雄長庚神經放射診斷科主任林偉哲醫師簡報 - YouTube

高雄長庚紀念醫院. 高雄長庚 神經放射 診斷科主任林偉哲醫師簡報. 416 views416 views. Aug 31, 2021. 6. Dislike. Share. Save. 新聞影片. 新聞影片. 於 www.youtube.com -

#53.看診進度請選擇科別 - 網路掛號

... 熱線1999轉888(免付費電話)掛號開放時間:00:00~24:00 院址:臺北市中華路2段33號電話:(02)2388-9595. 掛號、看診進度請選擇科別 ... 泌尿科 · 神經外科 · 骨科. 於 webreg.tpech.gov.tw -

#54.神經外科 - 外科學科

神經外科醫師的訓練需具備一般外科醫師與神經外科次專科訓練六年。相關神經外科訓練至少四年,至少包括神經科3個月,神經放射科3個月及神經病理科3個月,於 ... 於 surgery.ncku.edu.tw -

#55.影像醫學科 - 亞東醫院

亞東紀念醫院影像醫學科主任; 亞東紀念醫院影像醫學科主治醫師. 主治項目 ... 加洲大學洛杉磯分校介入性神經放射科研習醫師; 史丹佛大學醫學院放射科3D實驗室研習醫師 ... 於 www.femh.org.tw -

#56.台北榮總放射線部神經放射科主任醫師郭萬祐 - 人間福報

文/記者阮愛惠圖/記者阮愛惠、郭萬祐提供二○一四年五月,台灣醫學界誕生了一位「台灣第一」——台北榮總放射線部神經放射科主任郭萬祐醫師, ... 於 www.merit-times.com -

#57.歷史沿革-放射診斷部-三軍總醫院 - 國防醫學院

... Science Center of Syracuse神經放射科主任)、郭修醫師(國醫專7)、蔡長晃醫師(醫61)(曾任基隆長庚醫院放射科主任)等多位優秀醫師,除謝、戴兩位醫師英年早逝. 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#58.病例報告|鼻部術後20年遲發性張力性氣顱1例 - 壹讀

中國神經精神疾病雜誌,2021,47(10):624-625. 鼻部術後20年遲發性張力性氣顱1例. 康文迪付紅江. 中南大學湘雅三醫院放射科. 於 read01.com -

#59.放射科醫師團隊 - 博田國際醫院

顏煜. 影像醫學科(放射科)專任醫師 · 腹部影像診斷; 神經影像診斷; 骨骼影像診斷; 超音波導引介入性治療; 介入性微創治療 ; 林筠珮. 放射科專任醫師 · 乳房影像診斷/切片/術前 ... 於 www.parkonehealth.com -

#60.影像醫學科 - 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院

現任:影像醫學科醫師兼醫務秘書 學經歷:中山醫學院醫學系畢業台北馬偕醫院放射科醫師放射線科(診斷)專科醫師神經放射線科專科醫師國際骨密認證資格教育部部定講師 於 www.cych.org.tw -

#61.神經外科- 花蓮 - 門諾醫院-Mennonite Christian Hospital

... 醫院神經外科住院醫師暨總醫師三軍總醫院神經病理科暨放射科研究員台大外科加護病房研究員門諾醫院重症加護中心主治醫師台北榮總神經放射科研究員. 於 www.mch.org.tw -

#62.神經放射診斷科|科部介紹|長庚醫療財團法人全球資訊網

本科以醫師專業範疇次分為一般放射診斷科及神經放射診斷科,為病友服務項目包含傳統X光片,電腦斷層,核磁共振,血管攝影,及其他特殊攝影檢查及侵入性的特殊治療(各項 ... 於 www.cgmh.org.tw -

#63.介入神經放射學-新人首單立減十元 - 淘寶

當然來淘寶海外,淘寶當前有328件介入神經放射學相關的商品在售。 ... 神經血管外科學(精)羅伯特·斯佩茨勒神經外科神經內科介入放射科醫師醫藥衛生書籍. 於 world.taobao.com -

#64.神經放射科醫師 - Heho健康

包含神經放射科醫師 標籤的文章. iStock-851986734. 急性缺血性腦中風有黃金治療期專科醫師不足怎麼辦? 台灣介入生心臟血管醫學會監事洪大川表示,由於國內急性缺血性 ... 於 heho.com.tw -

#65.組織架構:社團法人台灣腦中風學會

李俊泰, 理事長, 國防醫學院醫學士, 三軍總醫院神經科部主治醫師 ... 加拿大多倫多大學兒童醫院神經放射科進修, 國立陽明大學醫學系放射線學科兼任副教授 於 www.stroke.org.tw -

#66.Neuroradiology Division - 神經放射科 - 國家教育研究院雙語詞彙

神經放射科. Neuroradiology Division. 中央機關銜稱中文: 行政院國軍退除役官兵輔導委員會各榮民醫院 一級單位名稱中文: 放射線部 於 terms.naer.edu.tw -

#67.醫師介紹 - 聯新國際醫院

法國巴黎第11大學神經血管疾病碩士南非約翰尼斯堡金山大學放射診斷學系研究所加拿大多倫多市病童醫院影像診斷部進修加拿大多倫多市西區醫院神經放射科進修約翰尼斯堡總 ... 於 www.landseedhospital.com.tw -

#68.放射科醫師的英文怎麼說 - TerryL

美國神經影像社是一個國際性的專業組織,成員包括神經學家、神經外科醫師、神經放射學家、及其它神經科學家,他們皆致力於提升評估神經系統的技術。 於 terryl.in -

#69.神经放射学紧急MRI 解释的评估:待命放射科住院医师的初步 ...

目标评估值班放射科住院医师在解释下班后单独进行的大脑和脊柱MRI 研究方面的表现,描述他们的错误,并确定增加错误发生率的影响因素。 於 www.x-mol.com -

#70.屏基醫療財團法人屏東基督教醫院科別及疾病症狀查詢

內科系, 新陳代謝科, 糖尿病、甲狀腺疾病、肥胖、高脂血症、內分泌異常 ... 內科系, 神經內科, 頭痛、中風、癲癇、眩暈、半身不遂、巴金森氏症、不自主運動、各種神經 ... 於 www.ptch.org.tw -

#71.神经放射学-Numc

NuHealth的神经放射科医生使用各种诊断技术,专注于拿骚大学医学中心的诊断,在某些情况下还可以治疗大脑,脊柱和周围神经系统异常。 我们的神经放射学家和技术专家是 ... 於 www.numc.edu -

#72.神經放射, 介入放射, 放射診斷科醫師 - We Get Care 有醫靠

台北市立聯合醫院中興院區放射科主任. • 陽明大學附設醫院主治醫師. X光片及MRI磁振造影診斷報告. 電腦斷層診斷報告、切片及引流. 腫瘤栓塞/熱射頻腫瘤治療. 於 www.wegetcare.tw -

#73.神經放射科 - 優活健康網

神經放射科 醫師以動脈取栓手術解救急性缺血性中風後續,神經內科醫師確診為基底動脈的阻塞,由於NIHSS分數太高,無法使用「靜脈溶栓」處理,於是決定 ... 於 www.uho.com.tw -

#74.放射診斷科

本院放射診斷科於民國65年成立,提供各類影像成像、特殊檢查及臨床影像診斷,以作為治療之依據或 ... 台中榮民總醫院放射線部神經放射科主治醫師國立陽明大學醫學系畢. 於 www.sltung.com.tw -

#75.【學術園地】放射科「對陣」神經內科,透過「第三隻眼」開展 ...

原標題:學術園地放射科對陣」神經內科,透過第三隻眼」開展疑難病例學術交流探討日前,神經內科與放射科舉行了一場疑難病例交流會以放射科副主任 ... 於 ihealth01.com -

#76.腦血管及脊椎微創治療[放射診斷:鄧木火醫師] @ 高國慶 ... - 隨意窩

長照2.0,IL-IRa>41:C水針刀重金屬排毒療法高壓氧骨科復健科,輔助醫學,波頻理論,神保生技,慶生診所, ... 1985-1995 台北榮民總醫院放射線部主治醫師兼神經放射科主任 ... 於 blog.xuite.net -

#77.臺大醫院雲林分院神經醫學中心

... 神經內外科、小兒神經科、神經放射科、及復健科等成立神經醫學中心。 ... 氏症的腦部深部電極刺激術,針對中重度巴金森氏症病人,在神經科和神經 ... 於 yldepweb.ylh.gov.tw -

#78.介入神经放射学(中文翻译版) - Amazon.com

借助于先进影像模式和微型器械输送的结合,目前神经介入技术已成为对多种最常见的神经科和神经外科疾病的创革性治疗手段。这些进展为以往只能应用开放性外科手术治疗的疾患 ... 於 www.amazon.com -

#79.中國醫藥大學沈戊忠教授獲國際知名Springer Nature ... - 工商時報

中國醫藥大學醫學系沈戊忠教授獲得國際知名Springer Nature集團邀請編著《神經放射診斷學》英文版問世了。熱愛醫學教育的沈教授累積40年教學經驗, ... 於 ctee.com.tw -

#80.醫師介紹-其他專科-放射線診療科 - 仁愛醫療財團法人

台中榮民總醫院放射線部神經放射科特約醫師; 專長:全身疾病影像診斷、超音波、電腦斷層、磁振造影掃描、乳癌篩檢、診斷、肝腫瘤診斷及動脈栓塞治療、醫療諮詢. 於 www.jah.org.tw -

#81.2019.01.25 神經放射診斷科-許世偉醫師&林偉哲醫師-學術演講

急性缺血性中風血管內治療的發展以及中風影像判讀. 高雄長庚醫院神經放射診斷科主任林偉哲醫師以及講師許世偉醫師 2019.01.25. 於 tcscr.org -

#82.科室介紹 - 義大醫院

神經放射 診斷學 骨骼肌肉系統放射診斷學. 歐長憲 醫師 神經放射診斷科主任 學經歷: 高雄醫學大學醫學系 台中榮民總醫院住院醫師、總醫師. 台中慈濟醫院放射線科主治 ... 於 exdep.edah.org.tw -

#83.放射診斷科- 醫事專科- 科別介紹- 新光醫院- 醫療團隊

專治項目 · 蔡裕豐. 科主任. 專長. 腦神經影像學; 一般影像醫學 · 陳良光. 主治醫師. 專長. 肌肉骨骼關節影像; 心血管影像 · 彭惠玲. 主治醫師. 專長. 小兒放射學; 乳房攝影學 ... 於 www.skh.org.tw -

#84.感謝放射科趙子瑩副主任、陳孟君放射師、神經內科鄺怡安醫師

感謝放射科趙子瑩副主任、陳孟君放射師、神經內科鄺怡安醫師、柯美朱護理師, 列印. . 資料更新時間:109-07-06 14:56. 感謝人:. 陳O卿先生/小姐. 於 kmsh.kcg.gov.tw -

#85.醫師簡介 - 衛生福利部雙和醫院- 臺北醫學大學

神經重症. • 腦血管解剖與生理. 學歷:. • 台灣大學醫學系學士 ... 加拿大多倫多大學多倫多西區醫院神經放射科研修醫師. • 台北國泰綜合醫院神經外科主治醫師. 於 shh.tmu.edu.tw -

#86.神經影像科主任 薛俊仁 - 花蓮慈濟醫院

影像醫學部,放射科,花蓮慈濟醫院,慈濟綜合醫院,花蓮慈濟醫學中心,慈濟,醫療,Hualien Tzu Chi Medical Center. 於 hlm.tzuchi.com.tw -

#87.神經放射線科主任 - 臺北榮民總醫院

2022年1月6日 — 臺北榮總放射線部神經放射科-主治醫師(Attending physician in radiology, ... 中華民國神經放射線專科醫師; 1998 Chinese Board of Radiology. 於 wd.vghtpe.gov.tw -

#88.神经放射科医生做什么? - Netinbag

神经放射科 医生是持照医生,擅长使用成像设备诊断神经系统疾病。 医生会进行X射线检查,计算机断层扫描(CT)扫描和磁共振成像(MRI)屏幕,以查找疾病和外伤的迹象。 於 www.netinbag.com -

#89.沈昭諭醫師 - 中山醫學大學附設醫院

經歷:. 台中榮民總醫院主治醫師. 專長:. 神經放射介入性治療、神經及頭頸部放射線學. 門診表:. 上午診. 下午診. 夜間診. 回醫院首頁 | 回科別 | 我要掛號. 於 www.csh.org.tw -

#90.現職:腹部影像醫學科次專科主任 - 奇美醫院

奇美醫院放射科主治醫師. 林口長庚醫院放射科住院醫師. 專科及專長:Ultrasound, Abdominal Imaging. 中華民國放射線專科醫師. 中華民國神經放射線專科醫師. 於 www.chimei.org.tw -

#91.醫學影像部團隊介紹 - 中國醫藥大學附設醫院

顧問. 沈戊忠教授,曾任台中榮總神經放射科主任,1995 年返回本院服務後,除了放射線學專業 ... 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#92.外科部- 神經外科 - 國立台灣大學醫學院附設醫院

本院擁有國內最堅強的神經外科與神經放射科團隊,對於各種腦血管病變,包括巨大動脈瘤或動靜脈畸形,均可提供手術、栓塞、置放血管支架、或合併治療等多種治療方式, ... 於 www.ntuh.gov.tw -

#93.放射科醫師工作職缺/工作機會-2022年5月

想找更多的放射科醫師相關職缺工作,就快上1111人力銀行搜尋。 ... 復健科5.內科6.腎臟科7.腸胃科8.泌尿科9.放射科10.婦產科11.神經內科12.精神科(缺額:3名) 13. 於 www.1111.com.tw -

#94.放射線科 - 醫師介紹

國泰醫院放射線科主治醫師台大醫學院醫學系兼任講師台大醫院影像醫學部兼任主治 ... 放射線診斷學神經放射像診斷學介入性放射線學乳房攝影判讀國際認證臨床骨質密度 ... 於 www.cgh.org.tw -

#95.神經系統的捕「影」者—天壇醫院神經放射科孫勝軍 - 每日頭條

作為北京天壇醫院神經放射科診斷組組長,孫勝軍所在的神經放射科,每天平均要審核70多份磁共振報告,高峰時,這個數字更是接近100份。 於 kknews.cc -

#96.放射科醫學會

放射科 醫學會. -1, No. net ©2018 中華民國神經放射線醫學會Neuroradiological Society of Taiwan(NRST). 2022-05-23. 嘉義秀泰開丼; , Taipei City 103, Taiwan (R ... 於 storyrunning.it -

#97.神經放射診斷學:實用臨床案例解析力大圖書 - 蝦皮購物

我本人是小兒神經科醫師,在我擔任我們醫院兒科部主任時,就定期邀請沈教授來為年輕住院醫師及醫學生做影像教學及病歷討論,沈教授很有教學技巧,而且收集很豐富的教學 ... 於 shopee.tw