社稷弓的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李生辰寫的 細說巫的古與今 和楊英杰,喻大華,張晶的 沉睡的帝國:忠奸的對決與當權者的白色恐怖都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自宇河文化有限公司 和大旗出版社所出版 。

國立東華大學 中國語文學系 劉惠萍所指導 李慶國的 方相氏形象及其相關文化研究 (2017),提出社稷弓關鍵因素是什麼,來自於方相氏、方相、儺、逐疫、鎮墓、漢畫像石。

而第二篇論文國立政治大學 中國文學系 林啟屏所指導 李松駿的 天人、氣氛與儀式:先秦罪感研究 (2015),提出因為有 天人、儀式、氣氛、罪感、罪罰、宗教性、災變、疾病、身體的重點而找出了 社稷弓的解答。

細說巫的古與今

為了解決社稷弓 的問題,作者李生辰 這樣論述:

理解人如何連結神鬼 貫通宗教領域的研究 深入探討這麼一個神祕又神聖的議題 將古代的「巫」上下數千年的演變作系統性的瞭解 對於中國的巫以及其術的種種表現,截至今天為止還沒有人作出系統總結,全面性總論。人們心目中,雖然知道巫也知道其傳人,在臺灣社會雖有許多人認定巫術是一種迷信,但卻有更多人肯定其真實性。這種評判自古以來就是如此,既無從爭論,也無法辯駁。 本書詳實而客觀地述說了巫,以及其在現代傳人的種種活動,對他們不僅有詳盡考察,也做了系統而公正論述,這是一件值得稱讚之事。 作者簡介 李生辰 1956 年生 學歷 1975—79年國立政治大學大學部

1979—81年國立政治大學研究所 經歷 1983—2002 年任職政治作戰學校 賜教電話: 0931-087-001 自 序.................................................................2 緒 論.................................................................16 第一章 神、鬼信仰與巫.............................................28 一、 神、鬼信仰的信史...........

...............................................33 二、 神、鬼信仰造就巫..........................................................46 三、 巫活化神、鬼信仰..........................................................74 四、 神、鬼信仰滋育巫..........................................................115 第二章 巫的薪火相傳......................

.........................146 一、 時移勢易下的巫............................................................151 二、 巫的嬗遞( 一)—巫、方仙道、天師道.........................................185 三、 巫的嬗遞( 二)—從媒介途徑、技能、實務論說.................................232 四、 巫與其術跨古越今..........................................................

288 第三章 巫與其術在今日態樣.........................................300 一、 乩身......................................................................304 二、 道士......................................................................319 三、 司公......................................................................341

四、 術士......................................................................343 五、 其他( 與巫覡較近似者).....................................................347 第四章 巫的傳人—神駕、靈駕之形塑.................................350 一、 形塑途徑—超越凡體........................................................355 二、 形塑基礎—把握機緣..........

..............................................380 三、 形塑目標—真實神通........................................................396 第五章 巫的傳人—神駕、靈駕之使命.................................424 一、 使命的意義................................................................428 二、 使命的力行.......................................

.........................438 結 論.................................................................458 跋........................................................................468 附記—本書卜辭參考書目.................................................... 473 自序 「靈媒」,指涉的是神或鬼靈與人之間的媒介者、代言人。在中國歷史上,神或鬼靈與人之間的媒介者、

代言人,最早的稱呼是「巫」,他(她)是社會中的靈魂人物。世界各古老民族,在社會早期發展過程中都有巫,其角色與功能非常受重視,除了做為神或鬼靈與人之間的媒介者、代言人外,也兼行醫術。隨著社會與文化變遷,有些民族的巫已然銷聲匿跡,但有些民族的巫仍然存在,只是其樣貌和古代已經不同。例如,現時一般坊間常聽、常見,其名稱被喚作「乩身」或「乩手」者,即是我國古代的巫在現代之傳人。但乩身、乩手意義相同且僅只是巫的傳人之一。在我們的社會中,任神或鬼靈與人之間的媒介者、代言人,除了乩身、乩手外,還有名稱不同者。 在坊間,一般人普遍稱乩身為「乩童」。「乩童」係「閩南語」對乩身的稱呼,但閩南語有時也謂其為「

童乩」。乩身是「道場」的關鍵人物,因為:⑴在進行慶典或廟會時,乩身憑藉其智慧與技能,一則交感或感通神、鬼之靈並延請祂們蒞降,接受人們的膜拜;一則依禮依儀虔誠地對神尊聖駕獻上人們的無限崇敬。由於乩身有效連結,不僅促成神、鬼對人們謙恭禮敬的受納,也使「無形」、「有形」彼此都沉浸在歡欣與祥和氣氛中。⑵在平時,乩身也定時或不定時稟請道場所供奉神靈降駕,為前來央求指點迷津者的解難釋疑,光大神尊的靈聖。 被稱之為「乩」者,憑其自我本靈交感或感通神、鬼之靈,一則媒介祂們臨降人間,使無形與有形順利交融;一則由彼替神、鬼之靈代言應答民眾求問,諭示某事吉凶,以彰顯祂們護民佑眾、普濟群黎之心念,這就是「巫」

的職能與職司。但在交感或感通神、鬼之靈並呈現祂們臨降,身任靈媒的乩身卻因靈通態樣不同,並可被區分為「神駕」或「靈駕」兩種類型。換言之,神駕、靈駕雖然都是乩身,都是靈媒,都是巫的傳人,但彼此間仍有實質分野。在呈現靈通與任神、鬼之靈與人的媒介者、代言人時,兩者「貌同實異」,惟一般人難以分辨其間的不同。 說到靈媒的「貌同實異」,在於當擬為神、鬼之靈與人媒介,擬為神、鬼之靈代言,傳達彼等諭示於求問者時,靈媒必須先完成與祂們的交感和感通。之後,靈媒與神、鬼之靈間的互動分為兩種類型。其中一類是靈媒接受神、鬼之靈降附己身,以及由祂們借靈媒之口直接應答民眾求問,緣此我們稱此靈媒為「神駕」。另一類是神、

鬼之靈並未附身於靈媒,必須由靈媒將求問者疑問向降駕的神、鬼之靈稟明,再由靈媒感通祂們的回覆後輾轉諭知求問者,我們稱此靈媒為「靈駕」。由此可見,雖然神、鬼之靈對求問者的諭知,都是經由靈媒之口說出,但其基礎、過程顯然都不同。 追本溯源,距今三千餘年前:⑴其本質為靈媒的「巫」即已現身,躍登歷史舞臺。⑵身為現今靈媒的前輩,巫以能感通神、鬼並代祂們示意某事之吉凶,見重於殷商王朝。⑶巫憑其靈通智慧,以自我本靈跨越有形與無形世界藩籬,成功地將神、鬼請到人間,滿足人們親近彼等想望。⑷對照彼時,今時今日坊間之靈媒為達與神、鬼感通以完成自我職司,其一切作為與曩昔的巫並無太多不同。只不過巫得以冠冕堂皇出入宮

廷,現今靈媒泰半棲身道場。⑸現時的靈媒既有神駕、靈駕型態之別,彼時之巫又豈非如此?畢竟,無形世界雖經歷數千年但並未改變,人與神、鬼的交融又豈會異其途徑?⑹所以,彼時任靈媒的巫傳述神意就有神駕、靈駕之分,只不過史料不備,或者人們不察,或者靈通神、鬼者本人不予以透露罷了。⑺靈媒交感和感通神、鬼時,其氛圍、情境既肅穆又莊嚴,因為神降和神諭都是至聖而珍貴,而鬼靈之降亦常令人斂容屏氣,誠惶誠恐,畢恭畢敬。基於此,作為神、鬼與人之間的媒介者、代言人,凡所傳達一切訊息應該被視為真實、確切,絲毫不容置疑,不論其為古代的巫,或者是今日坊間各種靈媒之屬,乃至於其實質為神駕或靈駕者。 科學昌明的今日,民智雖

然已開,但當對某一事感到不知所措,仍會有人想藉由道場、宮廟中靈媒「問事」,謹請神明指點、指示。前往宮廟問事的人,其內心通常是既期待卻又忐忑不安,一則盼望能獲得滿意解決方法,一則又憂心所求不靈驗。在向神明問事時,人們只見靈媒萬般虔敬,搖頭晃腦,唱作俱佳,像模像樣地與神、鬼反覆應答。確實,問事全程可見作為靈媒的乩身與祂們流暢交感,求問者的疑難或稟告,也都能自神、鬼端獲得回應,但就不知是祂們本意,還是靈媒自己說詞。除此之外,也有靈媒不知是否條件、智慧仍未臻上境,在交感或感通神、鬼後聲色俱厲,頤指氣使,不知係屬己意,還是神、鬼之意。這些狐疑、猜忌,使得人們對靈媒所傳達,真不知該信或不該信。綜觀種種現象

與事實,我們可以大膽推論,現今靈媒所營造的一切情境和予人觀感,其與古代巫所形塑應相去不遠,只不過彼時的巫因頗受尊重而未見批評。 我們固然不可以一竿子打翻一條船,認定道場、宮廟就是為了貪求信眾的香油錢,而廟中之靈媒必然也只是道貌岸然地說神道鬼。宮廟既以弘揚聖道為設立宗旨,忠誠服務信眾本屬無可旁貸之責,置身其中的靈媒尤應念茲在茲,力求虔敬地克盡本職與學能,衷心彰顯神靈聖德,使神靈與靈媒彼此相得益彰。因此,如何辨明靈媒有「真才實學」,以及力求彼等真能精確靈通神、鬼,如實地傳達諭示,豈可等閒視之,淡然以對。 為了扭轉人們刻板印象,乃至澄清或化解信眾內心可能存疑,個人擬以專業素養為憑據,

對時下坊間具靈通能力且為神、鬼與人之間的媒介者、代言人,從其祖輩古代的巫至今之發展詳加考察。「旁觀者清,當局者迷」。對自己沉浸於其中多年之事務,因為習以為常,當事人很少能發覺自我需要改進之處。即便再三用心審視、體察,意圖找出缺陷,但也總有如霧裡看花。作者立意藉由客觀見解,對靈媒進行深入剖析,目的之一即在協助、引領彼等也能以相同心理冷靜地自觀,務實體認自我角色與功能,以無負神、鬼、人所託。 關於「靈媒」,我們知道他(她)不僅是神、鬼與人之間媒介者,還是代言人。因為光稱靈媒為媒介者,只表示了其部分做為,為神、鬼與人彼此代言也是靈媒在媒介過程中的重要職能,不能被忽略。雖然在全篇論述中,作者最

初使用靈媒代表巫,代表神、鬼之靈與人之間的媒介者、代言人,這是方便閱讀。但之後則會以神、鬼之靈的媒介者、代言人,以及神駕、靈駕取代靈媒,因為:⑴截至目前為止,「神駕」、「靈駕」這兩個語詞從未在任何典籍中出現,也很少在坊間被使用。原因在於,即便靈媒有時也不能分辨自己靈通係屬神駕或靈駕。⑵使用神駕、靈駕,才能具體揭示靈媒本質,使他人體認靈通存在相異的途徑。易言之,神駕、靈駕是靈媒在以自己本靈與神、鬼之靈交感或感通時,兩種不同的靈通態樣。神駕是靈媒本靈與神、鬼之靈交感後,彼等之靈取代了靈媒本靈,直接借用其體表現祂們威靈。靈駕則是靈媒本靈與神、鬼之靈交感後,彼等之靈並未取代靈媒本靈,而是以靈對靈互通方

式,經由靈媒之口向他人輾轉傳述彼等諭示。⑶神駕、靈駕是指,靈媒自我本靈與神、鬼之靈交感或感通後,兩種不同靈通情境。在神駕,於交感神、鬼之靈後,因本靈已為神靈取而代之,以致靈媒的言語和行止率皆為神、鬼意思表示。在靈駕,於交感神、鬼之靈後,因本靈並未為神靈取代,以致靈媒言語和行止率皆為反映神、鬼意思表示。⑷如上所述,神駕、靈駕顯然是兩種不同交感神、鬼之靈的途徑與情境,在靈媒靈通過程中被明確識別有其意義。⑸總之,以神駕、靈駕指稱神、鬼之靈的媒介者、代言人,才能既涵括又分別表示靈媒的態樣。 在本書中,作者將神、鬼並論,但以神在前,鬼在後,這與古人稱法,與典籍都有不同,惠請讀者見諒。古人不稱「神

、鬼」,而稱「鬼、神」,這與古人對無形界起源的認知以及邏輯有關。屈原《楚辭‧九章‧哀郢》:「羌靈魂之欲歸兮,何須臾而忘反」。我的靈魂想著歸去啊,哪會片刻忘記返回故鄉。又,《禮記‧檀弓下》:「骨肉歸復於土,命也。若魂氣則無不之也,無不之也」。顯見古老的年代,對人死後靈存在的概念已很清楚,人們已有魂、魄的認知,而且魂是指神之氣,魄是指鬼之氣。因此,《周易‧繫辭上》:「精氣為物,遊魂為變,是故知鬼、神之情狀」。所謂「精氣」,並沒有明說是甚麼,但指的應該就是靈。從而,《管子‧內業‧第四十九》才有:「凡物之精,…流於天地之間,謂之鬼、神」。總而言之,古人先知有鬼,相信人死後肉(身) 體雖已埋葬但靈魂還在

,其中魂歸於天上為神,魄去至地下為鬼,這就是鬼、神的本源。 古人的魂、魄其實有有兩個概念,一個是指人死後,身體的氣會分成兩部分,魂是清的、陽的氣會上升於天,成為神;魄是濁的、陰的氣會下沉於地,成鬼。其例如:⑴「魂氣歸乎天,形魄歸於地。故祭,求諸陰、陽之義」(《禮記‧郊特牲》)。⑵「魂,陽氣也;魄,陰神也」(《說文解字》)。⑶「孔子曰:『人生有氣有魄。氣者,神之盛也。眾生必死,死必歸土,此謂鬼;魂氣歸天,此謂神』」(《孔子家語‧ 哀公問政》)。除此以外,魂、魄的另一個概念是,人經過長久修煉,死後其氣是清的,屬陽,可上升為神;生前未修煉者,死後其氣是濁的,屬陰,下沉為鬼。因此,人應多修煉,

使魂氣清、揚,使體內陽神旺盛,死後可上升為神,不過這個概念是後來才產生的。 個人之所以立意探索巫的演變歷程,乃至解析其傳人之種種現況,因為這是一個非常神祕,也是一個難以深入的領域和議題,深富挑戰且須具有真正實力。就其神祕而言,時下坊間宮廟經常有靈媒演出神、鬼靈降,諭示個人吉凶,這種神蹟總令人疑信參半。宮廟中靈媒是否果如其實,「確真」央請到神、鬼降駕,祈求彼等「救世濟人」,這一玄奇奧妙過程既非尋常人所能描述,而一般大眾更無法想像與體會其實際。靈媒如何能恭請威能的神、鬼降駕,彼等是否真已降臨,如何辨識祂們確真回應了信眾求問,對此一範疇及其認知如未具專業能力,既難以說明,也難以說清。

本書對靈媒的論述,擬自信史時代殷商的巫說起,使一切探討皆有據、可稽,但讀者須理解彼等在我國出現年代應更久遠,然確切時間已不可考。之後,再順時順勢鋪陳彼等演進,並逐步呈現至今在實務上的分化,以比較說明靈媒的不同態樣,期使讀者全面瞭解,進而爾後不再對靈媒行為、舉止心存猜想,或有不可思議,或存如霧裡看花之感。 為了方便閱讀,作者必須先對本書幾個用語簡要說明:⑴神駕、靈駕—神駕、靈駕,這是巫降神的型態,但古書中從未記載。但讀者一定要知道這種巫術自古就已經存在,不會中途出現或者始於現今。神駕、靈駕是兩種巫靈降神、鬼的類型,「神駕」是靈媒(巫)受蒞降的神、鬼之靈附體,讓祂們藉己之口傳諭;「靈駕」

則是靈媒(巫)感通蒞降的神、鬼之靈後,體會祂們諭示再傳述給他人。神駕、靈駕與靈媒(巫)是一體的兩面,但是靈媒一詞無法像神駕、靈駕般表現靈通神、鬼者之間的歧異,也無法呈現靈通神、鬼者靈通祂們時本靈的各自情狀。⑵交感—交感即字面意義,論的是靈通者與神、鬼之靈的起始靈通。交感是相交會而後感應,它是一種搭接的情境,靈通者本靈與神、鬼之靈間必先相交會而後感應,有感應才能互通。⑶感通—感通即字面意義,表意靈通者與神、鬼之靈的靈通狀態,係交感的進一步。感通已顯示靈通者與神、鬼之靈完成搭接,不只有感應也能互通意思。⑷靈通—靈通即字面意義,表意靈通者與神、鬼之靈感通期程與實質。換言之,靈通代表了靈通者本靈與神、

鬼之靈完成搭接,相互間和暢交感,彼此意念交流。特別強調,作者使用靈通,而不用通靈(Mediumship),這是在呈現通靈者的靈之能力。⑸會通—歷經靈通後,靈通者本靈完全體會神、鬼之靈的意念,俱知彼等所示意。⑹無形—無形即神、鬼之靈,因彼等既無形(體),也無像(貌)。用無形表述神、鬼之靈是因為,有時靈通者雖能感應彼等靈、氣、磁場,但無法辨識其為神或鬼之靈。⑺無形界—無形界即神、鬼之靈所在之處,係與人們所處同時又相對存在。無形界容納無數神、鬼之靈,其狀態如同有形界的人世間一般。無形界又被人們區分為陰、陽兩領域,並以神靈所在為陽界,鬼靈所在為陰(冥)界。其實,神、鬼之靈同在無形界,只不過各自區別,既

不相容也不相混淆。⑻神、鬼與人之媒介者、代言人—不僅指涉靈媒、巫、巫的傳人、神駕與靈駕,且表明彼等具有兩種職能。因為,如果只稱呼他們為媒介者並不完整,畢竟媒介只是將神、鬼自無形界央請到人間,之後還要能為彼此兩端代言,所以必須將代言人加上。換言之,神、鬼與人之媒介者、代言人除了能媒介神、鬼之靈,還能為祂們代言,才能將媒介之目的顯現。 「神、鬼絕對不會有假,但是靈媒就不一定了」。這句話雖很客觀,但可能會令自詡靈通神、鬼的「諸靈媒們」憤憤不平,不過此話不僅並無批評意思,反而有積極鼓勵意味。坊間大小道場不知凡幾,許多民眾三不五時都會主動接觸靈媒,其中或多或少又有信眾仰彼等所能,藉由他們「問事」

、「辦事」。道場香火常繫於靈媒所得評價,信眾對彼等是疑或信,不僅決定道場的聲譽,也決定了他們自身地位,更被一般民眾視為道場中供奉神尊是否靈聖的指標。如何能令上門求問事於神尊聖駕之信眾不存疑義,不讓他們走出道場後,內心七上八下,這是靈媒們始終要思索的事。 本書系統地論述了,自巫至今上下數千年的神、鬼與人之媒介者、代言人,少見也難得。舉凡靈媒們備受關切議題都在字裡行間,俯拾皆是。總觀全篇,作者期望所陳述、觀點確能對靈媒們起振聾發聵作用之處不勝枚舉,其例如:⑴靈媒們的靈通能力或程度,是否涉及神、鬼與彼之機緣深淺,或者囿於彼自身的「條件」。⑵靈媒們如何使自己或信眾明辨,一切與神、鬼靈通過程和結

論都可以(被)認同。⑶靈媒們如何務實思考,自我是否存在疑難,應如何驗證對自我之疑義。當然,本書所解析的議題絕不僅此,而作者衷心想呈現的旨趣也遠甚於前揭。然不論作者行筆何處,當自許申論內涵皆必深合義理,以期產生澄清或提示(醒)作用,至盼也能發揮實際效益。 總之,個人既紮實地深入探究此一命題,萬望真能:⑴協助神、鬼與人之媒介者、代言人,助其循跡再檢證及辨別自身的本職與學能。⑵與此同時,亦誠盼啟迪與激昂靈媒們持續深化和優化自身靈通的實質。不僅如此,呈現林林總總的疑問並予以拆解,進而提供淺見俾供行進於道途的先進、先知參酌,若能蒙獲採納,亦屬抬愛。這些都是個人由衷的心願,也是本書寫作的旨趣,相信

必能助益所有讀者,幸甚! 緒 論 弘揚神威以安定社稷,彰顯聖靈以澤被蒼生,代天宣化以啟迪群黎,這些都是人們崇敬神尊聖駕與供俸神祇的目的。但實際演繹、恢弘神靈大德與大能,以竟其功,有時需要借重神、鬼與人之間的媒介者、代言人—靈媒。做為靈媒,巫自極遠古時代起,每逢敬神盛會都要負責迎神、降神、送神,做為守護聖靈,以及人們禮拜神明的臺柱。在人們的崇奉神靈活動中,由於巫的作為,不僅體現眾人對神、鬼的真誠禮拜。與此同時,為了活化人們的真誠信仰,巫也擔任神、鬼與人之間的媒介者、代言人,主動或被動地指導人們信仰行為,灌輸民眾信仰意識,使信眾知所敬、所信。除此之外,某些民眾事日常也會透過巫,透過靈媒向神祇傾訴

自己困惑( 難),祈求至尊至聖的神靈指點解決問題的方法。 不論古今,個人的「健康」、「婚姻」、「運途」、「事業」等事項,這些都是民眾經常透過靈媒向神靈求問之事。這些屬於人們既想望又怕失望的人生目標,理論上經由自我竭力耕耘即可預知結果,但其發展往往存有變數,又或者冥冥之中確實另有定數。因此,民眾總想向神靈求問,一則衷心祈求仰蒙神靈恩澤百般護佑,實現自我美好願望;一則也想乘機預先知道所求之事結果,或者以何方法可防患未然。事實上,民眾向神、鬼求助事項非常多。特別是在古代,凡是生活中有任何疑問,人們都會求助於巫,委請他(她)請神、鬼透露訊息,事先給答案。 人對神、鬼依賴的心理,從古至今都沒有改變。但要

求助於神、鬼,必須透過神、鬼與人的媒介者、代言人。本書是論述巫,這個最古老之神、鬼與人的媒介者、代言人的歷史。雖然巫已然遠去,但其傳人依舊活躍於時下,惟其名稱已經不稱巫,而且原有角色也已分化。所以,本書在表述巫及其傳人的名稱上會很多元。「靈媒」是學術語詞,以此稱巫及其傳人雖不夠口語化,但簡潔、明瞭,符合其本質。使用神、鬼與人的媒介者、代言人稱巫及其傳人,雖然拗口,但符合對巫傳人的職能、智慧、技能的整體描述。至於使用神駕、靈駕,這雖然對大眾來說是很陌生的語詞,但一則表現了巫的傳人對神、鬼之靈的媒介途徑,以及代言樣貌;一則解說或者導正( 引) 了人們對神、鬼之靈降駕於有形世界型態的認識。

方相氏形象及其相關文化研究

為了解決社稷弓 的問題,作者李慶國 這樣論述:

方相氏一名在文獻中最早大約見於《周禮》,乃是一負責驅儺逐疫毆方良的職官。然而歷史發展中,方相氏逐漸衍生出儺神、道鬼等形像,道教亦賦予其開路神、顯道神的神位,在小說《封神演義》中也佔有一席之位,可謂形像多元。由於學界關於其形象考源具有相當爭議,學者眾說紛紜,未有定論,因此本文擬藉由梳理傳世文獻,並結合出土文物、圖像及民俗信仰等層面的資料,用以探究方相氏的多元形像,及其在歷史演變中所形成的獨特文化意涵。本論文共分為六章。第一章為緒論,說明研究動機和目的、範圍、前賢研究、與材料和方法,提供進行本論文研究的基礎。第二至第四章分別由形像考源、民俗變化及漢畫像等三個面向進行探索。第二章以方相氏形象與職掌

考源為研究重點,分別透過外在形象與內在核心研究,提出建構方相氏之本質元素與其驅儺逐疫目的之間的密切關係。第三章以方相氏與時儺的關係進行衍生性探討,透過觀察歷史上冬季逐疫相關的民俗與信仰,可以發現到其變化對方相氏在人類心目中地位所造成的影響。第四章選擇以方相氏最為盛行的漢代所流傳下的漢畫像為研究材料,整理出諸多疑似方相氏形像的圖像,包括熊、蚩尤或持鉞武士等皆各自有其內在論述可能性的對象。第五章則延續前三章的討論成果,進一步探討方相氏在漢代以後所面臨的變異與式微現象,以及證明其實際具備的多層次文化意涵以及多元形像。第六章為結論,除了總結本文研究成果、並進一步提出未來進行相關研究的展望。

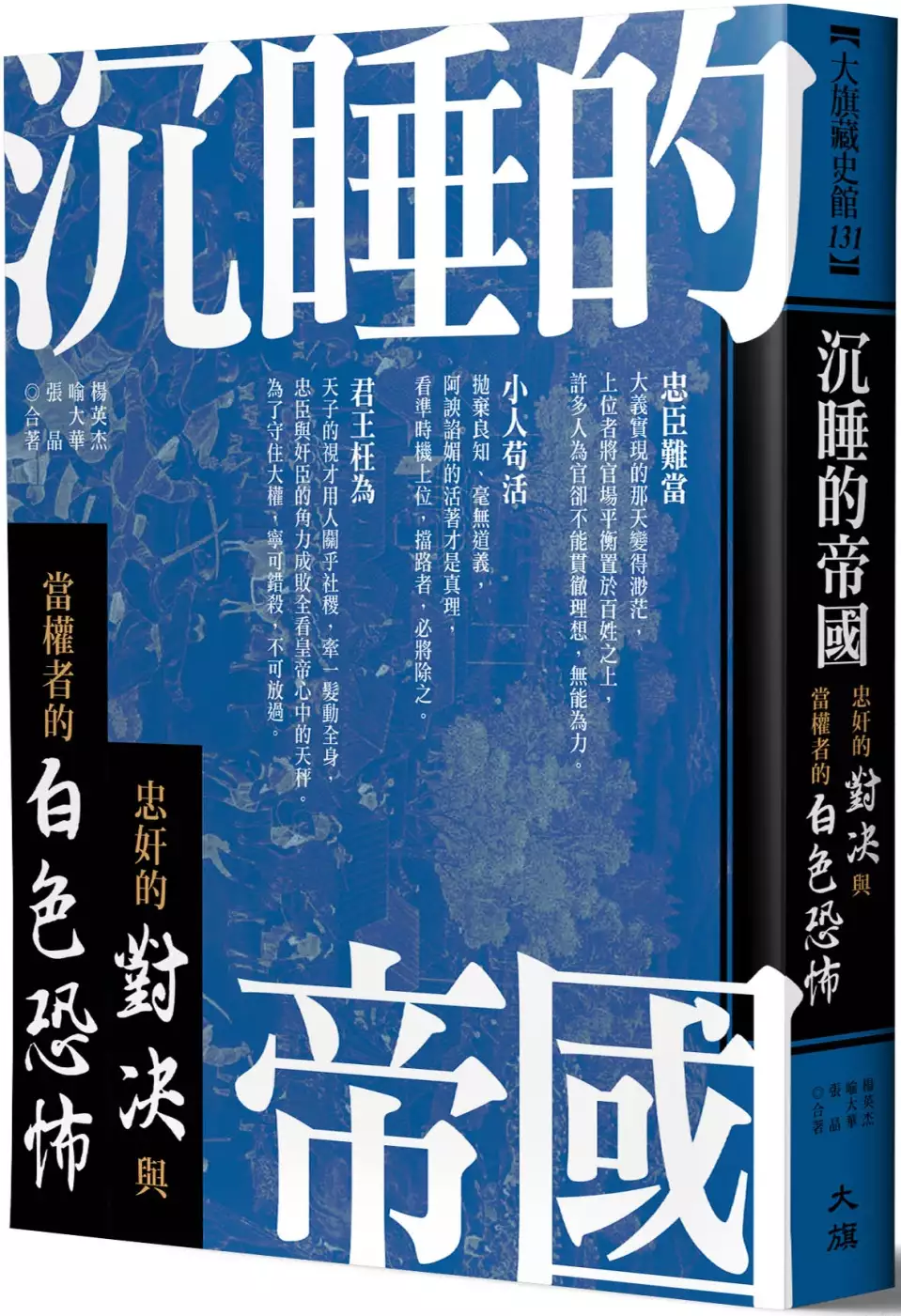

沉睡的帝國:忠奸的對決與當權者的白色恐怖

為了解決社稷弓 的問題,作者楊英杰,喻大華,張晶 這樣論述:

古代忠臣、奸臣與當權者的三方角力是如何形成的? 踏上政治舞台的理想與初心被淹沒,奪權牟利被喚起, 世人都知道,沉睡的,從來就不只是帝國。 一個個鬥爭故事,就從這裡接續下去……。 「忠肝義膽不可狀,要與人間留好樣」,文天祥永遠是仁人志士的楷模,鬥爭者的旗幟,他的獨立人格、高尚品德、抗爭意識、愛國情操,永遠是中華民族的精神財富。 ──〈浩氣丹心〉 史可法選擇了一種壯烈的歸宿。而他獻身並不是沒有意義的。他不計私利,以身許國的精神激勵著後人捨生取義,鼓舞著南國軍民堅持抗清二十餘年。其魅力永遠感染著後人。 ──〈大明孤忠〉 司馬氏標榜禮教,嵇康則公開打出「非湯武而薄周

孔」的旗幟,在思想界裡公開與統治者對抗,造成廣泛的影響,同時也是對司馬氏虛偽禮教的一個很有力的揭露,司馬昭當然惱火。 ──〈《廣陵散》於今絕矣:嵇康之死〉 左宗棠為喪權失地而憂心忡忡的時候,李鴻章卻喜形於色,找到了對愛國派大加攻伐的理由。李鴻章儼然成了一個憂國憂君的功臣,而左宗棠等愛國官吏卻成了貽害國家的千古罪人!真是黑白顛倒,是非混淆。可是,歷史最終要由人民來譜寫。左宗棠收復新疆的千秋功業,將世代永存於人民的心中……。 ──〈千秋功業〉

天人、氣氛與儀式:先秦罪感研究

為了解決社稷弓 的問題,作者李松駿 這樣論述:

「罪感」(sense of guilt)原是西方文化研究的重要概念,是人類自古以來幽微而深刻的存在感之一。不論東、西方,皆曾因背負「罪感」而產生良心的疚責,同時連帶著道德意志的自我譴責,而有懺悔意識的萌發與表達。現代學圈,討論中古「罪感」與「懺悔」的論文甚多,然獨溯上古「罪」義而論者較少。至於從天人、氣氛與儀式的思考脈絡,尋索中國「罪感」究竟居於什麼關鍵性的位置,更是少有學者作出深切的觀照。 探討中國「罪感」在思想、文化史中深遠的影響,之所以擇取儀式為骨幹,作為我們深入認識的基礎,乃是想針對其中牽涉天人、自然、政治、社會、倫理等議題的內容,提出一種宗教心理學、宗教社會學的解釋,以疏論象

徵符號如何被應用,而引生神聖權力的認同與促動道德實踐的反思。從神話到歷史,從災變到疾病,會發現所謂「罪」不只純粹關乎內在心理的解釋,反而是結合外在政治、社會的影響,來重新理解儀式信仰於思想史上的繽紛光譜。而當「罪」成為一個帶引空間思考的氣氛概念,它必然聯構出災疫、身體、與祈禳儀式的感知場域,成為一種象徵權力的實踐方式。循此,政治格局的倫理關係與權力結構,才有可能經由儀式的展演達到秩序更新和重整的目的。 本書以三章專論作為探究的門徑。首先,以「罪」字發端,推勘其始原之義,為意義世界追溯建構秩序的根源;其次,詳細論述不同罪罰結構下的現象與效應,以說明「罪感」動態性發展的歷史軌跡;再者,透過災疫義

涵的討論,來呈示「罪感」如何在氣、災疫、身體、儀式間交相映現,被重整淨化,繼而闡解氣氛權力下的「罪感」狀態。透過以上各項要點及其延伸議題的論述,我們有理由相信:「罪感」乃是站在儀式思想史位置上,回應中國古代宗教內涵演進的問題。更具體地講,也就是在精神層面、行為層面及象徵層面的儀式展演中,立體拼湊出罪與先秦社會之間的歷史圖像,以重新抉發宗教社會性在中國文明發展過程中的重要意義。