磁力線方向的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JimAl-Khalili寫的 解開生命之謎:運用量子生物學,揭開生命起源與真相的前衛科學 可以從中找到所需的評價。

另外網站普通物理學5.磁力與磁場題庫也說明:若磁場的大小為0.50 T,磁場方向與. 速度夾30°角,計算質子所受之磁力大小?(A)1.0 10. (B) 2.0 10. (C) 0 (D) 1.0 10.

國立臺灣科技大學 化學工程系 陳秀美所指導 蕭奕岷的 細菌視紫質單層塗覆光電感測晶片的光控制自旋過濾特性探討 (2021),提出磁力線方向關鍵因素是什麼,來自於光電感測晶片、細菌視紫質、光控制自旋過濾。

而第二篇論文國立臺灣大學 機械工程學研究所 黃光裕所指導 杜勳威的 磁流變纖毛作動旋轉致動器之設計開發 (2020),提出因為有 磁流變液、旋轉致動器、纖毛結構、纖毛致動器、滯滑運動、驅動電流、磁場向量合成的重點而找出了 磁力線方向的解答。

最後網站人体睡觉方向与地球磁力线的方向 - 快资讯則補充:因为,如果人的睡眠方向与地球磁力线方向垂直,地球磁场就会影响人体生物电流。人体为达到新的平衡状态,就必须消耗大量热能来提高代谢能力,睡眠自然受 ...

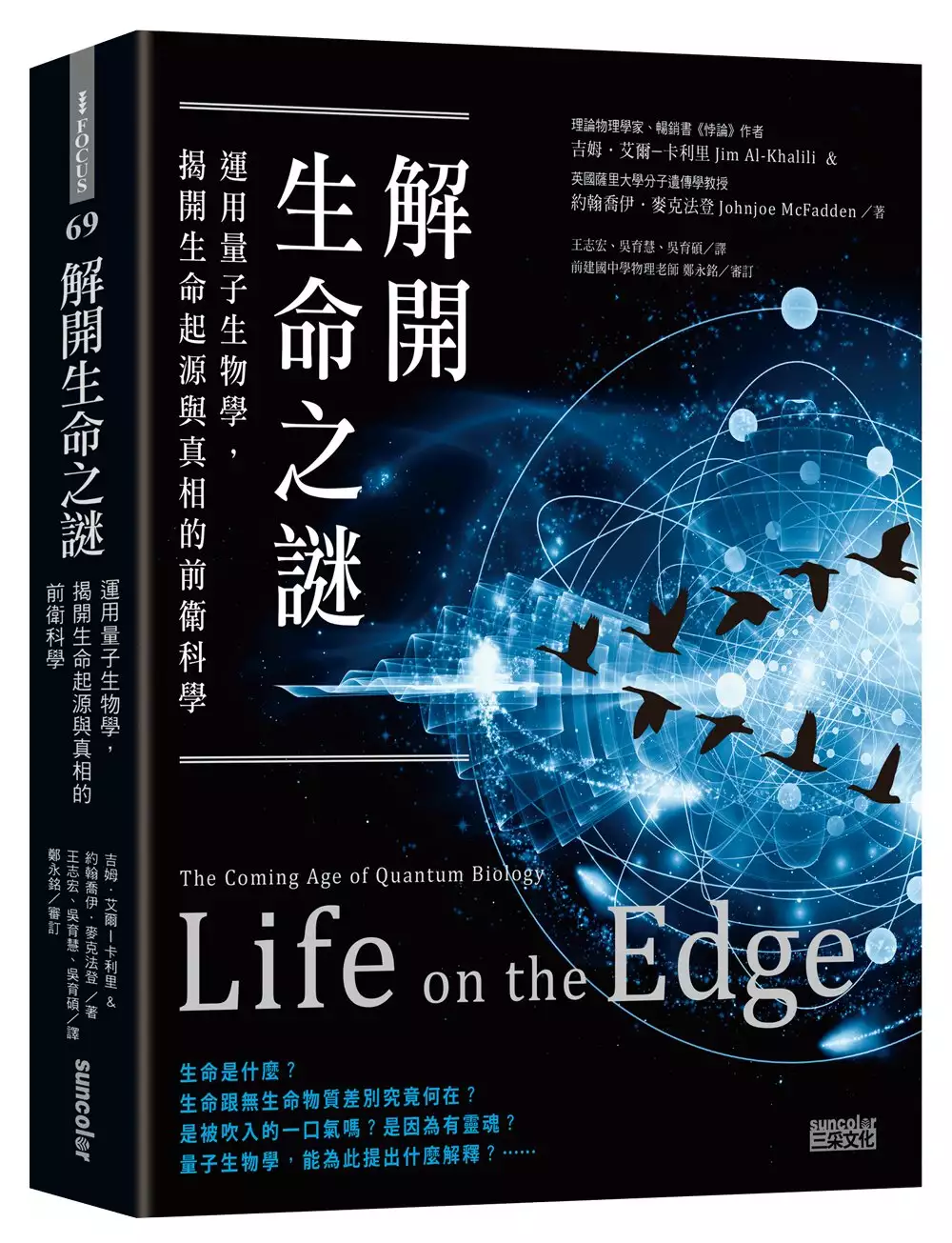

解開生命之謎:運用量子生物學,揭開生命起源與真相的前衛科學

為了解決磁力線方向 的問題,作者JimAl-Khalili 這樣論述:

★全球知名物理家《悖論》作者最新力作 ★亞馬遜書店科普類書籍NO.1 ★亞馬遜書店生物類書籍NO.1 ★亞馬遜書店物理類書籍NO.1 ★獨立報「年度選書」 ★金融時報「年度選書」 ★英國最受歡迎的科普作家,擬人化、譬喻式文風,輕鬆讀懂艱澀的量子力學 震撼科學界, 公開愛因斯坦、牛頓忽略的失落環節! 最前衛的「量子生物學」大膽主張: 量子力學,會不會就是「靈魂」的另一種說法? 當代最震撼的科學突破! 量子力學補足生物學的失落環節,生命之謎呼之欲出 神學、哲學、科學,終將握手言和…… 生命,是宇宙最不

可思議的現象。 明明構成人類、動植物的最基本原子,跟任何石頭都一樣, 為何在基因工程與合成生物學高度發達的今天,仍沒人能用無生命物質製造出生命來? 生命到底是什麼?僅是宇宙大爆炸後的化學作用產物? 還是被吹進了一口氣?因為靈魂注入?或者我思故我在? 一直以來,科學、神學、哲學界各說各話。 終於,近十年跨學科的「量子生物學」最前衛研究,找到了失落的環節,破解了生命之謎。 生命體跟機器不同,自動就能跑跳、呼吸、成長,候鳥能辨認方位,人類會愛恨、會思考⋯⋯ 生物所展現的這些「生命力」,過去不管是生物學,或者愛因斯坦學說與牛頓力學,都只能描述現象,

卻在解釋「怎麼來的」以及「怎麼運作」時,遇上了瓶頸。 直到最新研究發現,在在都跟「量子力學」脫不了關係! 特別是歸功於量子力學的一些「詭異」的特性, 例如:粒子神出鬼沒,可同時出現在多處、能穿牆而過,以及相距千萬里還能彼此溝通。 作者善用擬人化手法,解釋艱澀的量子力學,非理科背景也能看懂。 用粒子跳華爾滋與搖擺舞,解釋「量子自旋」; 拿醉漢回家路徑以及城市淹水做比較,說明「量子漫步」的效率; 用彈奏吉他來說明嗅覺的原理。 我們也搭上作者想像的奈米潛水艇,潛入植物葉綠體的分子森林, 看激子如何瞬間漫步到反應中心,不損失任何能量。 並且最重要的

,親眼目睹量子力學運用它「詭異」特性, 在地球上創造出第一個生命體的過程(為生命吹進一口氣?)。 以及,生命體又如何運用量子力學,來做到這些奇蹟: .光合作用將光變生命能,轉換率百分之百(太陽能發電僅百分之七十)。 .基因自我複製出錯率僅十億分之一(相當於你抄寫一千本書,僅抄錯一個字)。 .加拿大帝王蝴蝶飛到墨西哥過冬,隔年可飛回同一棵樹,且歸鄉的並不是牠,而是牠的孫子。 .而人類「意識」是一種量子力學的現象,人腦就是部「量子電腦」,運算力才會如此強大。 本書特色 1.最尖端前衛科學研究成果,首度向普羅大眾公開。 2.打破藩籬,貫穿神學、科學與哲學

,最具人性的科普之作! 3.同時輕鬆搞懂量子力學,與生命之謎。 專業推薦 李嗣涔|台大前校長 孫維新|國立自然科學博物館館長 索非亞|《靈界的譯者》作者 黃貞祥|國立清華大學生命科學系助理教授 潘彥宏|北一女生物老師 鄭永銘|前建國中學物理老師 鄭國威|PanSci泛科學總編輯 簡麗賢|北一女中物理教師 羅焜哲|台南一中物理科教師 (按姓氏筆畫排列) 「科際間的整合總讓人興奮!之前奈米科技使生物、物理、化學交會出令人目眩神迷的想像,現在在量子的層級竟然還能持續碰撞激盪。這是一個全新領域的

開端,就讓作者引領我們大步向前,看見生命無比燦爛的煙花。」──北一女生物老師 潘彥宏 【哲學界與小說家盛讚】 「對於如此重要的一個新領域來說,本書富啓發性的敘述,非常具有教育意義。」──格瑞林/英國暢銷哲學書作者 「量子世界的微小物體能影響包含人類在內的一般生物世界,這類著作我讀過很多,但本書提出了最清楚的詮釋。在如此生動又充滿智慧的敘述中,它闡明了我們的世界如何包含並充滿量子的奇妙特性。」──菲力浦・普曼/英國暢銷科幻作家 【各類型主流媒體&書評推薦肯定】 「物理學家吉姆・艾爾-卡利里和分子生物學家約翰喬伊・麥克法登,以極富說服力又睿智的方式闡述了這個非凡的領域……是對

這項新興科學極其出色的探索。」──《自然》 「本書最好的風範就是它的論述──它明確又熱切地,提出了量子理論中一項重大的論點。」──《新科學人》 「這本令人震驚的書概述了一個幾乎無法存在的領域。它的論點是生命中那些次原子尺度難以描述的微小事件,對於人類或是動物的行為具有重大影響。」──週日電訊報 「作者成功地運用了富有啓發性又迷人的譬喻和比擬……讓某些難以形容的概念變得可以理解。」──經濟學人 「一本開創性的書……有著令人著迷的結論……對於所有正在尋找新的研究領域且真正具原創性科學書籍的人來說,這本書絕對值得一讀。」──金融時報 「熱血沸騰……作者的寫作技巧帶領我們

騰空飛起,穿越遊歷奇特、壯觀且尚未被開發的科學疆域。」──泰晤士報 「鍥而不捨就能成功:書末的章節探索了生命如何從初始的化學湯中浮現,這會讓你對這個世界產生敬畏……作者問了『生命是什麼』,讀完這本書,答案似乎非常明顯──超乎你所預料的奇特。」──觀察家報 「本書優雅地揭開人對看帶自然的全新視野。」──獨立報 「把讀者帶入革命性新典範,一場知性的前緣科學振奮人心之旅。」──書選 「戰勝闡述的難度,讓艱澀的元素栩栩如生,作者排除萬難,讓量子理論站穩腳步。」──科克斯書評

磁力線方向進入發燒排行的影片

本集主題:重返十三行常設展

第二次帶著聽眾朋友走入十三行博物館,首先由館方解說員 #鄒昀臻小姐,為大家介紹此常設展,此常設展共分為六個單元:

單元一 發現十三行

本單元自博物館一樓大廳左側開始,利用飛機與鐵渣模型的展示及互動設計,重現十三行遺址的發現經過。民國四十四年秋天,一位空軍飛行員隨機飛越觀音山上空時,驚見飛機的羅盤出現了磁力異常的反應,他以為發現了鐵礦,才會影響羅盤!於是少校決定協同地質學家林朝棨等人前來探勘,才知道在地面上到處可見的鐵塊與鐵渣,其實是史前人類煉鐵的遺留物,另外也發現了許多史前陶片、石支腳與凹石等,由此判斷為史前遺址,並根據此地的地名,命名為「十三行遺址」。

另外,本區也陳列十三行遺址地層、考古探坑工作模型、遺址發掘影帶等,以傳達考古學相關知識。

單元二 搶救十三行

1989年政府計劃在十三行所在地進行污水廠興建工程,此舉勢將徹底破壞十三行遺址,考古學家大力呼籲保存遺址,並在社會大眾的熱烈迴響下,進行十三行遺址的搶救工作。本單元的主要用意,即在紀錄此一臺灣社會史上的重要事件,呈現當年文化保存與經濟發展間的矛盾,以收鑑古知今之效,並希冀這樣的衝突不再重演。

展場中陳列了當時的簡報與影像紀錄,並藉由怪手、抗議海報與探坑出土文物的模型擺設,帶領觀眾回到搶救發掘現場,感受當時的壓力與無奈。

單元三 探索十三行

舊名八里坌的八里,山水環繞、雨量均勻,氣候溫熱宜人,其東南側為沖積平原之外,後方是觀音山,西北接大海,東北側為淡水河口,水陸資源非常豐富,相當適合人類居住,早在西班牙、荷蘭時期,八里即有平埔聚落。本館特設立「八里坌繁榮時期」、「回到清初漢人出入墾時期」、「回到荷西時期」及「回到史前時期」等四個時期進行介紹。其中史前時期的展區中,我們設計了刺青、捕鹿的互動設計,及仿製原住民獨木舟的陳列,藉此呈現部分原住民生活的面貌。

要了解八里,除了從歷史面向外,地理環境的演變亦不可忽視,因此為瞭解八里地區的自然環境,及遺址分布與地質環境變遷的關係,特於五處地點鑽取連續岩蕊,希望由該地沉積物內容,探究當時期的地形及演變。經研究,挖仔尾至十三行遺址一帶,一萬年前為陸地,一萬年至六千年間因全球海平面上昇,而為海水淹沒。一直到六千年前左右,全球海水面沒有顯著的改變,這一帶才因沉積物而成為陸地。陸地的誕生,提供了十三行人的居住場所,一千八百年前,十三行人在此大規模定居。

臺灣北部東北季風強盛,產生東北往西南方向的沿岸流及輸砂。近十年來,臺北港防波突提的興建,使得淡水河口以南、防波堤以北之海岸泥沙淤積加劇;反之,臺北港西南之海岸則加速侵蝕,人為的建物成為海岸線變遷的另一主因。

單元四 走進十三行

在這個單元裡,我們利用考古學家的研究結果及合理的推測想像,復原了十三行人的生活情景,呈現他們的生計活動、交易、墓葬、工藝技術、服飾、家屋與聚落等各個面貌。為了讓十三行人的生活情景更為逼真,我們將此區營造成劇場,利用音效、燈光及旁白,帶領觀眾認識十三行人一天的生活。

當時為求復原圖的逼真與生動,繪製者除了設定時間及場景,親自自八里海灘取景攝影外,並聘請演員充當原住民,扮演劇場中的角色,以進行拍攝紀錄,再依據其成果繪製。

單元五 遇見十三行

這個單元是我們展覽的重點所在,因為遺址出土的文物就陳列在這裡。藉由實際文物的擺設,帶領觀眾想像十三行人的生活面貌。除了文物外,此區對於十三行人的墓葬、遺址的出土現象,也做了更為詳細的解說。另外,利用十三行出土人骨所復原的十三行人面貌亦陳列在此。

復原十三行人面貌計畫是國內考古學界首次與國外學者合作所進行的研究計畫。在計畫執行的過程中,亦遭遇許多困難,例如十三行人骨,因長期埋在地下,經常受地層擠壓或各種侵蝕因素,而脆弱變形,或分離散落,增加復原工作的難度。再者,人骨只能提供頭型和面形,關於眼耳口鼻和鬚髮等部分之復原,就需要依賴相關之生物性資料和民族誌比對資料。另外,人的神韻和性格,及其容貌上的裝飾,都需要參照相關的民族誌資料。這個計畫總共成功地復原了一位男性、一位女性和一個兒童的面貌。

單元六 認識十三行

這個展區中強調的是資訊的傳遞,讓有興趣深入探究的觀眾,得以在本區中自我探索。因此本區主要為互動的考古遊戲,及相關的影帶:如「複製文化層─展示製作紀錄」、「考古發掘日記」、「如何測出十三行人的年代」、「臺灣的平埔族」以及「臺灣的南島民族」等。

請大家支持,我全部七個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的亂亂分享粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.happy

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「天亮就出發」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lesgo

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

細菌視紫質單層塗覆光電感測晶片的光控制自旋過濾特性探討

為了解決磁力線方向 的問題,作者蕭奕岷 這樣論述:

含有光敏性細菌視紫質(bacteriorhodopsin, BR)的紫膜(purple membrane, PM),具有手性誘導自旋選擇性(chiral-induced spin selectivity, CISS),且具有光控制自旋過濾(light-controlled spin filtering)的效果。本研究針對實驗室先前所開發以單層PM為光電訊號轉換器的各式光電生物感測晶片,進行光控制過濾行為探討,檢測對象包含小分子核糖核酸、糖化血色素、抗生素、真菌以及革蘭氏陰性菌,且晶片分別以不同架橋來固定化感測辨識分子。首先,使用循環伏安法(cyclic voltammetry, CV)對各晶

片製程中各塗覆層在不同光照及磁場控制下進行其氧化與還原峰電流值量測,並計算自旋極化率(spin polarization, SP)。結果發現各感測晶片之所有塗覆層的氧化與還原峰電流值在光激發時均大於無照光時;外加磁場時,氧化與還原峰電流值會增加,且當磁鐵內部磁力線方向(S→N極)與晶片層層塗覆方向同向時,效果會大於另一磁力線方向,因此晶片在光激發時其SP值會低於無照光時,此意味著BR的光驅動質子傳遞效應會增加晶片的氧化及還原峰電流值,但同時也會降低電子自旋過濾效果;此外,對各種檢測晶片,塗覆層種類變化與SP值下降程度間並無顯著相關性。其次,利用電化學阻抗頻譜法(electrochemical

impedance spectroscopy, EIS)對各感測晶片製程中的各塗覆層進行量測,以了解不同塗覆層對晶片的阻抗變化影響以及CV峰電流值變化的原因。阻抗分析結果發現,晶片在光激發時均低於無照光時;外加磁場時阻抗值均會降低,且當磁鐵內部磁力線方向與晶片層層塗覆方向同向時,阻抗值會小於另一磁力線方向時。此結果隱喻晶片各塗覆層的阻抗變化會導致其氧化及還原峰電流值的變化,阻抗下降時其峰電流值會上升;此外,也顯示BR的光控制自旋過濾效果不會因塗覆層的增加或不同而消失。最後,將各種感測晶片對不同濃度目標物進行檢測並同時分析其阻抗值變化,結果發現,晶片阻抗值變化程度與目標物濃度間呈半對數線性關係,

且同一種檢測晶片間的相對標準偏差(relative standard deviation, RSD)均低於2 %,顯示阻抗值可作為以單層PM為基底之生物感測晶片的一種檢測參數。

磁流變纖毛作動旋轉致動器之設計開發

為了解決磁力線方向 的問題,作者杜勳威 這樣論述:

磁流變液(Magnetorheological Fluid,MRF)是一種可以因為磁場變化而改變物理特性的智能流體,由載體液與導磁粉末混合而成。不同於鐵磁流體(Ferrofluid),磁流變液中有著比較大的導磁顆粒。無磁場通過磁流變液時,磁流變液與一般流體相同,具有流動性;而當磁場通過磁流變液時,導磁粉末會順著磁力線方向排列,改變黏滯度、降伏剪應力以及形狀,不同的磁流變液會有不同導磁粉末百分比,也因此會有不同特性,包含密度、降伏應力以及黏滯度等等。本論文參考同實驗室林雅凰學姊[1]所研究之磁流變液式線性致動器的論文,利用相同的原理、不同的結構,將線性致動器改為旋轉致動器。本論文同樣利用磁流變

液的特性,用強力磁石創造磁場使磁流變液產生纖毛結構,配合水平磁場的作用讓纖毛偏擺摩擦輸出圓盤,從切線方向帶動圓盤轉動。水平磁場的產生使用兩個電磁線圈,方便藉由控制電流大小與方向來調整磁場大小與方向,並且使用鐵磁導體來將電磁線圈創造的磁場導引到正確的作用位置;而改變輸入電磁線圈之鋸齒波的頻率以及水平磁場方向可以改變輸出圓盤的轉速及扭力;本論文更是分別使用了MRF-122-2ED、MRF-132DG與MRF-140CG三種不同黏滯度的磁流變液進行實驗,發現當磁流變液為MRF-132DG、使用弧形磁迴路,且輸入之鋸齒波頻率為5.5 Hz時,輸出圓盤有最高的空轉速度4.3 °/s,而使用MRF-122

-2ED與MRF-140CG時最高空轉速度分別為3.8 °/s與2.37 °/s。實驗驗證致動輸出轉盤表面粗糙度對空轉角速度之影響,輸出旋轉角速度粗化表面可達6.1 °/s。在軸上增加1 g負重後,MRF-122-2ED、MRF-132DG與MRF-140CG之最高轉速分別為2.07 °/s、2.4 °/s與1 °/s;軸上增加負重至2 g時,致動模組則無法帶動轉盤與轉軸。暴露在空氣中的磁流變液並不穩定,靜置一晚後就會造成致動輸出模組失效,同樣使用吸油面紙吸取最濃稠的MRF-140CG之載體液後,也會使致動輸出模組失效。

磁力線方向的網路口碑排行榜

-

#1.第二章電流與磁現象- §2-1 磁鐵與磁場

20.附圖是磁針置於磁場中,磁力線的方向如圖中所示,設地球的磁場. 可略而不計;試回答下列問題:. (1)磁針N 極所受磁力的方向為: (A)↑ (B)↓ (C)→ (D)←。 (2)磁針S 極 ... 於 163.21.54.103 -

#2.純鐵磁性? - 成大馬達科技研究中心

純鐵與一般含碳或矽鐵,受磁力會比較強嗎?或更弱? 2.純鐵在磁力圈中的損耗是否較低3. ... 永磁馬達磁力線方向無論是交軸或直軸,並非只有徑向而已,方向性矽鋼片, ... 於 km.emotors.ncku.edu.tw -

#3.普通物理學5.磁力與磁場題庫

若磁場的大小為0.50 T,磁場方向與. 速度夾30°角,計算質子所受之磁力大小?(A)1.0 10. (B) 2.0 10. (C) 0 (D) 1.0 10. 於 www.ncyu.edu.tw -

#4.人体睡觉方向与地球磁力线的方向 - 快资讯

因为,如果人的睡眠方向与地球磁力线方向垂直,地球磁场就会影响人体生物电流。人体为达到新的平衡状态,就必须消耗大量热能来提高代谢能力,睡眠自然受 ... 於 www.360kuai.com -

#5.第十二章電流與磁 - 9lib TW

磁場的方向:磁力線各點上磁針N 極的指向即是磁場方向;換句話說,磁針N 極在磁場中所受的磁力方向即是。 <溫故知新> 1.何謂超距力? 常見的超距力有哪些? 於 9lib.co -

#6.[磁極卡7.5 x 5 cm] 釹鐵硼強力磁鐵磁極卡磁力觀察片可觀察 ...

你在找的[磁極卡7.5 x 5 cm] 釹鐵硼強力磁鐵磁極卡磁力觀察片可觀察磁鐵充磁方向極數磁片【強力磁鐵App賣場】就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關 ... 於 www.ruten.com.tw -

#7.电磁力的基础知识 - 万宝至马达

永磁铁的磁场和通过电流产生的磁场是互相影响的。当磁力线的方向相同时,磁力增强,反之则会互抵,使磁力减弱。 电磁力的产生. 於 www.mabuchimotor.cn -

#8.許人聰國盟

且永不交割。 3. 磁力線愈密集處磁場強度愈強。 4. 磁力線上某點的切線方向即為該點的磁場方向。(即N 極受力方向). THE. Proton. 觀念物理-1- 傲視群倫 ... 於 347.com.tw -

#9.CH2 基礎電磁理論

電磁鐵不通電時,僅剩下微弱的磁力稱為剩磁. 2-4 電流磁效應. 隨堂練習解答. P21. ( C ) 1. 如圖所示,已知電磁鐵磁力線方向,則A、B 兩端產生的磁極為. 於 www.mlaivs.mlc.edu.tw -

#10.漢典“磁力線”詞語的解釋

磁力線 cí lì xiàn ㄘˊ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄢˋ. 描述磁場大小和磁力方向的假想線條。在此假想線上一點的切線,即磁場向量在該點的方向。磁力線越密,代表磁力越大。 於 www.zdic.net -

#11.電與磁作者: 黃冠薰。埔里高工。資訊科二年甲班李佳舟。埔里

於磁鐵周圍,磁力作用所及的空間稱為磁場(magnetic field),用磁力線(法拉第所 ... 磁力線與磁鐵表面垂直,磁阻較小者,磁力線較密,磁力線的切線方向就是. 於 www.shs.edu.tw -

#12.磁力線方向電流

磁力線的方向,與電流方向保持垂直。 4. ... 通有電流的導線,在磁場中與磁場垂直時,必有磁力推動導線,如磁場方向是由西向東,電流方向是由北向南,則磁力方向為(A) ... 於 www.khagendra.me -

#13.8-1 magnetic field - SlideShare

地球磁場The Earth's Magnetic Field 若磁針可在鉛直面上自由轉動,則磁針將靜止在地球磁力線的方向上。 磁針和水平面之間的夾角ψ稱為磁傾角。 地磁強度B在水平方向的 ... 於 www.slideshare.net -

#14.國立台南二中108 學年度第二學期第一次期中考高三選修物理試卷

將長為20 公分,通有0.1 安培電流的導線放入一均勻磁場中,電流與磁場方向分別如圖. (a)、(b)、(c)、(d)所示,已知磁場量值B=1 特斯拉,若圖中各導線所受磁力的大小 ... 於 www2.tnssh.tn.edu.tw -

#15.SA3-244 磁性溶液對雷射光之繞射現象The Laser diffraction of ...

ii 線條的方向與繞射光點的排列方向垂直。 5. 雷射光束穿過磁性溶液之光影長軸與磁力線垂直,光柵C、D、G、H 的繞射 ... 於 www.mxeduc.org.tw -

#16.水里高級商工職業學校基電第六章題庫

( )80. 如圖所示,導體A所受磁力f及感應電勢e之電壓升方向各為(A)f向右,e向 ... 於 www.slvs.ntct.edu.tw -

#17.第三章地球磁場與磁層The Geomagnetic Field and ...

場是斜入地表,而南半球的磁場方向則是斜出地表。而磁力線與地表所夾的交角,便稱之為. 地磁傾角(inclination angle)。藉由著這個角度就可以得到地球磁場在水平方向上 ... 於 irsl.ss.ncu.edu.tw -

#18.磁力線是一種閉合曲線麼 - 貝塔百科網

磁力線 是一種閉合曲線麼,1樓百度網友磁感線在磁場中畫一些曲線,用虛線或實線表示使曲線上任何一點的切線方向都跟這一點的磁場方向相同且磁感線互不 ... 於 www.beterdik.com -

#19.磁力線,即磁感線,在磁場中畫一些曲線 - 華人百科

(1) 磁感線的切線方向表示磁場方向,其疏密程度表示磁場的強弱。 (2) 磁感線是閉合曲線,在磁體外部,磁感線由N極出來,繞到S極;在磁體 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#20.辭典檢視[磁力線: ㄘˊ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄢˋ] - 國語辭典

磁力線 · ㄘ ˊ ㄌㄧ ˋ ㄒㄧㄢ · cí lì xiàn · 描述磁場強度和方向的假想圖線。在此假想線上一點的切線方向,即為該點的磁場強度方向,磁 力 線越密代表磁場越強。 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#21.磁場的方向總是由N極指向S極嗎?磁感線的箭頭方向一定和 ...

(簡易定義:能夠產生磁力的空間存在著磁場。磁場是一種特殊的物質。磁體周圍存在磁場,磁體間的相互作用就是以磁場作為媒介的。). 於 www.diklearn.com -

#22.電感與電磁

(4) 磁力線上任一點的切線方向,即為該點的磁場方向。 (5) 磁力線路徑朝磁阻最小的路徑。 2. 一根磁力線稱為一馬克士威(Maxwell) ... 於 www.ycvs.ntpc.edu.tw -

#23.① 甲圖是哪一種排列方式造成的? b 。 ② 乙圖是哪一種排列 ...

N:假想磁棒N 極、S:假想磁棒S 極、磁力線磁場方向(箭頭)】. ② 若地球為正圓,地球半徑6378 公里,圓心角11.5°,則:. ➀ 地理北極和地磁北極相距約多少公里。 1279.50 ... 於 jim.chjhs.tyc.edu.tw -

#24.【基礎】電磁感應| 自然 - 均一教育平台

在框框內得到5 個 · 發現,產生的電流與磁場變化率有關。 · 1834 年,俄國物理學家 (Heinrich Friedrich Emil Lenz) 發表了一個判斷產生的電流的方向: · 因此,當我們把磁鐵 ... 於 www.junyiacademy.org -

#25.請問,小磁針南極在磁場中所受磁力的方向跟該點的磁場方向相反

請問,小磁針南極在磁場中所受磁力的方向跟該點的磁場方向相反,這個磁力方向是什麼意思. 首頁 > 科學. 時間2021-08-11 16:03:47. 1樓:匿名使用者. 小磁針南極在磁場 ... 於 www.locks.wiki -

#26.下列何者正確?(A)磁力線為封閉曲線(B)在同一條 ... - 題庫堂

7、關於「磁力線」的敘述,下列何者正確?(A)磁力線為封閉曲線(B)在同一條磁力線上,其磁場強度皆相同(C)磁力線方向皆由N極指向S極(D)磁力線的切線方向是磁針N極在 ... 於 www.tikutang.com -

#27.磁力線- 教育百科| 教育雲線上字典

描述磁場大小和磁力方向的假想線條。在此假想線上一點的切線,即磁場向量在該點的方向。磁力線越密,代表磁力越大。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#28.6 電感及電磁

磁針會順著磁力線的方向偏移,空間中,磁力線由N 指向S。 ( A ) 8. 下列有關磁力線之敘述,何者錯誤? (A)磁鐵內部磁力係由N 極至S 極( ... 於 portal.ptivs.ptc.edu.tw -

#29.磁鐵的磁力線是啥構成的?為啥切割磁力線能產生電? - 劇多

為形象而又方便地描述磁場,人們仿細鐵屑的規則排列在磁場裡畫一些有方向的曲線,這樣的曲線就叫磁感線。磁感線上任何一點的切線方向表示該點的磁場方向, ... 於 www.juduo.cc -

#30.如何判斷磁鐵和通電導線的磁力線方向? - 人人焦點

如何判斷磁鐵和通電導線的磁力線方向? 2020-08-26 珩祥安全科技. 在磁體的外部,磁感線總是從N極指向S極;在磁體的內部則是從S極指向N極的。 另外,對於通電直導線, ... 於 ppfocus.com -

#31.電磁效應ㄧㄥˋ與磁場 - 臺北市首座

的磁場,會隨著電流方向不ㄅㄨˋ 同,磁場的方向也會不ㄅㄨˋ. 同,進而提出檢測磁場方向的「安培右手定律」。 (如下圖) ... 從北方出發至南方的無數ㄕㄨˋ 條磁力線所. 於 www-ws.gov.taipei -

#32.線圈上磁場強度的計算方法

壓轉換、馬達因磁力相斥而旋轉,大至磁振造影掃 ... 即磁力線沿著線圈半徑的方向。線圈內任何點的磁 ... 由計算所得的Br、Bz 方向總磁場再算出兩者的. 於 www.tiri.narl.org.tw -

#33.磁力線真實存在嗎? - GetIt01

磁力線 的確不是真實存在的,但是可以形象的描述磁場的強弱和方向。如上圖所示,最簡單的條形磁鐵的磁力線(也稱磁感線),其中在磁鐵北極(N極)和磁鐵南極(... 於 www.getit01.com -

#34.台中市立中港高級中學107 學年度第二學期第二次定期考查國中 ...

附圖四個情形中,若v 代表線圈或磁鐵的移動速度,箭頭代表移動方向. ,則哪些線圈上會產生感應電流? ... (A)只有在電流與磁場方向平行的時候,導線才會受到磁力作用. 於 exam.naer.edu.tw -

#35.NP-Q04

若要受到磁力的作用則下列敘述何者正確? (A)帶電荷 (B)不. 需帶電但須運動 (C)須帶電且必須有沿著磁場方向運動的速. 度分量 (D)須帶電且必須有垂直磁場方向運動的速度 ... 於 physstud.thu.edu.tw -

#36.地球磁力線的方向是什麼? - 小熊問答

磁力線 分佈特點是赤道附近磁場的方向是水平的,兩極附近則與地表垂直. 於 bearask.com -

#37.磁力與磁場

方法是以機械朝載子傳導的反方向移動整個裝置,直到霍爾電位完全消失,此時表示載子速率vd 是零,剛好被平台的移動抵消。 讓帶電粒子進行圓周運動. 磁力:FB = q v B. 於 163.13.111.54 -

#38.規定小磁針的北極所指的方向是磁力線的方向對嗎

磁鐵周圍的磁感線都是從n極出來進入s極,在磁體內部磁感線從s極到n極。磁力線曲線上每一點的切線方向都和這點的磁場方向一致。磁感應強度的方向與該點的 ... 於 www.bees.pub -

#39.磁力线 - 360百科

磁感线是闭合曲线。规定小磁针的北极所指的方向为磁感线的方向。磁铁周围的磁感线都是从N极出来进入S ... 於 m.baike.so.com -

#40.2-1 磁鐵、磁力線與磁場 - 第一頁

不具磁力的物質,因為靠近磁鐵而具有磁性的現象,稱為磁化。 選擇題(每題10 分,共80 分). ( B ) 1. ... 馬蹄形磁鐵中,兩磁極間磁力線的方向,下列何者正確? 於 class.kh.edu.tw -

#41.「磁力線定義」懶人包資訊整理(1)

人们将磁力线定义为处处与磁感应强度相切的线,磁感应强度的方向与磁力线 ... , 磁場之定義為磁力作用的空間,即在此範圍內能與其他的磁性物質相互作用。磁場強度H,亦稱為 ... 於 1applehealth.com -

#42.磁力線密度與距導線距離成反比, 運動中的電荷會產生磁場

原理,因此任一形状的载流导线在空间某一点P的磁感应强度... 为半径的闭合回路L为积分路径,且L的绕行方向与电流方向成右手关系,则积分回线与磁感线重合 ... 於 phymath999.blogspot.com -

#43.107國中會考自然科第17題

二、磁場方向:磁針在磁場中會受到磁力的作用,而產生偏轉,當磁針靜止時,其磁針N極所指的方向即為磁場方向。 三、磁力線. 1.行進方向:由磁鐵N極出發, ... 於 twoliunature.pixnet.net -

#44.國立新竹高級商業職業學校學科試題題庫

磁棒的磁力線是封閉的曲線,外部磁力線方向由N極出發,最終指向S極,內部則由S極指向N極。 磁力線的切線方向,即為磁針(磁鐵)受磁力的方向,磁力線越密集表示所受的 ... 於 www.pttsh.ttct.edu.tw -

#45.兩運動中的電荷產生磁力

當磁鐵棒平行於導體方向板移動時,磁棒前後方的磁通量變化恰相反,因此產生反方向的渦電流,如圖(二)所示。 圖(一). 圖(二). 例題:如附圖,導體板上有一磁棒向右運動,磁 ... 於 ocw.nthu.edu.tw -

#47.电感器篇No.1 [电感器的基础知识]|电子入门|TDK Techno ...

当时还发现了流动电流的螺线管线圈表现出了与磁铁相同的性质。 < 产生电流的磁场与右手螺旋定则>. 磁力线的方向由"右手螺旋定则"决定。即 ... 於 www.tdk.com.cn -

#48.[磁學] 環形磁力線 - Kiwi的物理教室

因此我們將剛剛照片中的三個磁鐵,相鄰的部份補上磁力線,你會發現距離最接近的磁力線,方向竟然是相同的(平行),這就表示兩個物體之間所受的磁力是排斥 ... 於 kiwiphysics.blogspot.com -

#49.磁場2

Play this game to review Physics. 磁力線由那裹流出? ... 右手握拳定則可用作找出電流通過長直導線時產生磁場的方向。 ... 磁力方向和磁場方向. 磁場方向和磁力方向. 於 quizizz.com -

#50.電感與電磁

2 磁力線的切線方向為磁場的方向。 3 磁力線發出或進入磁極時,必垂直於磁極表面。 4 磁力線永不相交叉。 5 磁力線密度 ... 於 www.sphs.hc.edu.tw -

#51.睡覺東西方向好,還是南北方向好? - 頭條資訊

關於睡覺方向問題,東西南北四個朝向都有說法,下面我們從地磁力這個角度來分析究竟哪種方向最利於睡眠。 地球是一個大磁場,其磁力線從地磁的北極出發, ... 於 www.gushiciku.cn -

#52.磁力线与磁力线间为什么有空隙? - 知乎

磁力线又叫做磁感线,是用以形象地描绘磁场分布的一些曲线。人们将磁力线定义为处处与磁感应强度相切的线,磁感应强度的方向与磁力线方向相同,其大小 ... 於 www.zhihu.com -

#53.電流急急棒

二.指出「磁鐵具有磁力,物體透過磁場感受到磁力」,並且解釋「磁場的方向. 性」。 磁場就是磁力作用的範圍,也是磁力分布的範圍,可以用磁力線來表示。 磁力線: 1.磁力線 ... 於 sciexplore.colife.org.tw -

#54.詳解說甲處的磁力線發出至乙處請問怎麼判斷啊謝謝

這裡! 0. h18 3個月以前. 磁力線方向在這裡呦磁鐵 ... 於 www.clearnotebooks.com -

#55.磁場- 维基百科,自由的百科全书

磁力 的方向[编辑] ... 右手開掌定則:使用右手,將大拇指朝著電流方向指去,再將其它四根手指朝著磁場方向指去,則掌心所面對的方向就是磁力的方向。 於 zh.wikipedia.org -

#56.『題西林壁』新解-應用鐵磁流體作為磁力線觀測器之研究

研究發現:鐵磁流體感應磁力產生錐狀凸起之特性較鐵粉更易量化分析磁力變化現象。若是磁力線方向和鐵磁流體表面垂直時會看到產生錐狀凸起現象;磁力越強,則錐狀凸起現象會 ... 於 www.ntsec.edu.tw -

#57.這題理化怎模解? - 玩樂天下

藍色代表的是磁場方向.檢視圖片依照安培右手原理. 以右手大拇指與其於彎曲之四指互成垂直. 大拇指所指方向即為電流方向. 其餘四只表示所產生之磁力線方向. 於 xmasp10335.pixnet.net -

#58.磁感線_百度百科

磁感線又叫磁力線,是著名物理學家法拉第最先發明並引入的。 ... 磁感線又叫磁力線,是形象描繪磁場分佈的一些曲線,曲線上每一點的切線方向都和這點的磁場方向一致。 於 baike.baidu.hk -

#60.磁力與磁場

磁力 總是與電荷的速度以及磁場垂直。 2. 磁力的大小與電荷q、其速率v 以及磁場強度. B 三者的乘積成正比。 3. 當電荷運動的方向和磁場垂直時磁力最大,而. 於 140.130.15.232 -

#61.A、 磁性:物體能吸引【磁鐵】的性質,稱為磁B

B、磁力線為【假想】的曲線,可用來表示小磁針【N 極】在磁場中受磁力的方向。 C、 功用:磁力線可以描繪磁場的【範圍】,及磁場強度的【大小】及【方向】。 於 www.phyworld.idv.tw -

#62.磁力線(Line of Magnetic Field) | 科學Online - 國立臺灣大學

磁力線 在磁場中代表單位磁N極所受的力,因為同性相斥與異性相吸,因此磁場的方向為由N極指向S極,在磁鐵以外的區域,磁力線必起始於N極、終止於S極; ... 於 highscope.ch.ntu.edu.tw -

#63.力

4.地球本身可視為一大磁鐵,那麼空中便有許多磁力線通過,右圖為地球磁場示意圖。 請問赤道上空的磁場方向為何?(A)向東方(B)向西方(C)向南方(D)向北方。 於 www.lzsh.tc.edu.tw -

#64.合作無間的孿生兄弟– 電與磁

在長直導線周圍的磁場大小與磁力線方向,則可以用安培定律及安培右. 手定則來決定。 Page 6. I = 5 A. R = 0.02 m. → B = 0.5 gauss ... 於 ocw.nctu.edu.tw -

#65.兩個磁力線糾纏會產生什麼現象? - 微百科

人們假想中磁鐵的磁力線有無數條,磁力線總是從N 極出發,進入與其最鄰近的S 極並 ... 想象一下,握拳,四指指向為電子的旋轉方向,大母指與磁力線重合, ... 於 www.weknow.wiki -

#66.為什麼磁感線外部的方向是從N到S?而內卻是S到N - 櫻桃知識

磁場的方向就是此位置小磁針N極的指向(這是人為規定的,沒有為什麼)! 其次,在條形磁鐵的外部,當放置有不磁針時,由於磁力的作用,磁針的 ... 於 www.cherryknow.com -

#67.磁鐵、磁場

具有大小與方向。 ⎩. ⎨. ⎧. 極所指的方向。 方向:. 大小:近磁極處,強. N. 2. 磁性物質在磁場中會被磁化。 3. 磁針受影響而偏轉。 4. 用磁力線或鐵粉描繪出。 於 wp.chjh.tp.edu.tw -

#68.磁感線 - 求真百科

磁力線又叫做磁感線,是用以形象地描繪磁場分布的一些曲線。人們將磁力線定義為處處與磁感應強度相切的線,磁感應強度的方向與磁力線方向相同,其大小與磁力線的密度成 ... 於 www.factpedia.org -

#69.兩個或多個磁鐵組合在一起,磁力會變大嗎

磁感應強度:與磁力線方向垂直的單位面積上所通過的磁力線數目,又叫磁力線的密度,也叫磁通密度,用b表示,單位為特(斯拉)t。 於 www.knowmore.cc -

#70.006(2-1磁鐵.磁力線與磁場) - 阿賢老師的理化教學網站

將一長條狀的磁棒水平懸掛,靜止後,可發現其兩端分別指向南北方向。 生活中的磁針(指北針)就是利用磁鐵的此一特性來製成的。 5. 於 sites.google.com -

#71.磁力線 - 台灣Word

因此,磁力線可以定義為磁場中一些假想的線,在其上任一點的切線方向即為該點磁通密度B的方向。在描繪磁力線圖象時,曾常以其疏密程度表現B的大小。 磁力線. 早期對電磁 ... 於 www.twword.com -

#72.磁場的平方反比定律

(1)移開磁力計附近所有帶磁物或鐵器,使得磁力計指針能夠順著地磁指向南北。調整磁力計上刻度盤使指針歸零。地磁方向即為指針沿著零度位置的指向。 於 www.scu.edu.tw -

#73.第六章

指引方向的工具。 ... 磁力線. • (2)磁力線具有的特性:. ①由磁棒的N極出發,經由磁棒外部 ... 力作用靜止時,N極所受磁力的方向. 於 podcast2.fsvs.ks.edu.tw -

#74.法拉第磁力線原來蘊藏的是這個物理原理 - 每日頭條

其磁極方向為什麼要產生如此排列呢? 小磁針是一個偶極磁體,它磁性表現最強部分也是在其二端,且在其幾何體中心處有一個可以轉動 ... 於 kknews.cc -

#75.何者錯誤? (A)磁力線是封閉的平滑曲線,任何兩磁.. - 阿摩線上 ...

(C)磁力線的疏密程度代表磁場強度的強弱;磁力線愈密,磁場強度愈強 (D)磁力線上任一點的切線方向是電荷在該點所受磁力的方向. 編輯私有筆記及自訂標籤. 於 yamol.tw -

#76.磁力線的意思- 用法、例句 - 國語辭典

ㄘˊㄌㄧˋㄒㄧㄢˋ. cí lì xiàn. 解釋. 描述磁場強度和方向的假想圖線。在此假想線上一點的切線方向, ... 於 dictionary.chienwen.net -

#77.第七章電流的磁場

(3) 磁力線的方向與電流的流向可由下述之方法決定:若將電流的流向. 設定為右手大姆指豎起的方向,則手指頭握緊時彎曲的方向即為磁. 力線的方向,此方法稱為安培右手定則, ... 於 cu.nsysu.edu.tw -

#78.[磁極卡] 釹鐵硼磁鐵磁極卡磁力觀察片可觀察磁鐵充磁方向極數 ...

尺寸: 30cm x 30 cm ($2790) / 15cm x 10 cm ($490) 或7.5cm x 5 cm ($250) 用途: 可觀察磁鐵磁力線方向和磁極數另有販賣尺寸: 30cm x 30 cm 的賣場喔! 於 shopee.tw -

#79.3-1指北針與地磁 - 吳老師的自然學習網

3、地磁:地磁即為地球本身所具有的一種磁力,指北針的指針會受其影響而指出南、北方向。 4、信鴿:信鴿的確能夠把喙裡的磁鐵當羅盤感應地磁場,進行 ... 於 wyj01c.blogspot.com -

#80.國中物理教材內容討論:磁場方向

磁場方向的概念是定義的結果,其定義是:「極小磁鐵的N 極在磁場中某一點所受磁力的方向即為該點的磁場方向」。因此,如果把一個極小極小的磁針放在 ... 於 www.phy.ntnu.edu.tw -

#81.看見磁力線 - 國立中央大學科學教育中心

磁力線 是人類想像出來描述磁場的抽象概念,它的切線方向描述了磁場的方向,疏密程度代表了磁場的大小。 討論. 1.單一磁鐵棒與同極相對磁鐵棒各有什麼 ... 於 phy.tw -

#82.6 電感及電磁

單根導線通上電流,可用安培右手定則,判知磁力線方向。 ( C ) 10. 如圖(2)所示,判斷導體移動之方向,下列敘述何. 者為對? 於 information.cpshs.hcc.edu.tw -

#83.規定小磁針的北極所指的方向是磁力線的方向對嗎 - 嘟油儂

規定小磁針的北極所指的方向是磁力線的方向對嗎,1樓一灘新約正確,規定小磁針的北極所指的方向是磁力線的方向。 磁鐵周圍的磁感線都是從n極出來進入s ... 於 www.doyouknow.wiki -

#84.玩教具~立體磁力線示範器~U型磁鐵篇@ "發現學習"事件簿II

Part I 置入U型磁鐵將規則排列的小紅針,甩到七暈八素,胡亂瞎指,方向各自不同。 來看看每一層方向各異的針....在放入磁鐵時,順磁,到底是怎樣的節奏? 於 blog.xuite.net -

#85.地磁和磁力線的探討研究

地磁方向、地磁强度……)。 藉簡易設置,試驗磁力線的形狀以及繪製磁力機. 因探討磁鐵的特性,做為研究地磁的基礎。 三、概念探討. 地磁: 地球本身可視為一個大磁鐵, ... 於 twsf.ntsec.gov.tw -

#86.電流的磁效應

用右手握住導線,大拇指指向電流的方向(所以必須是直流電,電流的方向,在導線中是由正極流到負極),其餘四指所指的方向,即為磁力線的方向或磁針N極所受磁力的方向。 於 163.28.10.78 -

#87.磁力線的切線方向 - 名師課輔網

在磁鐵外部的磁力線是由N 極出發指向S 極,所以磁力線上某點的切線方向代表該點的磁場方向,也是磁針N 極在磁場中所受磁力的方向,磁針N 極會向磁力線 ... 於 www.qask.com.tw -

#88.磁力線是什麽意思- 漢語詞典

磁力線的意思是:cílìxiàn表明磁場強度和磁力方向的線,磁力線上的各點的切線方向跟磁場上相應...,點擊查查權威在線詞典詳細解釋磁力線的解釋、含義、近義詞、反義詞 ... 於 tw.ichacha.net -

#89.磁力線 - 萌典

描述磁場大小和磁力方向的假想線條。在此假想線上一點的切線,即磁場向量在該點的方向。磁力線越密,代表磁力越大。 於 www.moedict.tw -

#90.重點整理:70-78 - 自然老師黃小潔的教學日誌

通電的線圈兩端會產生不同的磁極,與線圈纏繞方向及電流方向有關,線圈一端會與指針S極相吸而不 ... 能吸起的迴紋針數量越多,代表電磁鐵的磁力越大。 於 nature-jesic.blogspot.com -

#91.電流磁效應

電流方向相反時相對位置的磁場方向相反. 通電流的導線. 磁力線. 磁力線稀疏. 磁力線密集 ... 載流單匝環形導線的磁力線方向. 磁力線方向和環面垂直(由安培右手定則知). 於 www.ckjh.cyc.edu.tw -

#92.第六章電感與電磁

磁力線. I. I. 磁力線. 自感. 磁通鏈 與電流 I 的比值定義為電感量L,簡稱為電感 ... 電流方向. 磁力線方向. 第 6 章 電感及電磁. 光碟、紙類用得少,你我讓地球更美好 ... 於 www.csvs.chc.edu.tw -

#93.磁感線(磁力線):物理定義,判斷方法,物理特點,常見磁場,物理假說 ...

這個事實說明,磁場是有方向性的,物理上規定,在磁場中的任意一點,小磁針N極的受力方向,為那一點的磁場方向。 磁感線的概念是著名物理學家法拉第最先發明並引入的。在 ... 於 www.newton.com.tw -

#94.為什麼磁鐵內部磁場線方向S到N,在磁體內部為什麼磁場方向是 ...

其次,在條形磁鐵的外部,當放置有不磁針時,由於磁力的作用,磁針的n極會指向磁鐵的s極。所以“規定”放磁針的位置的磁場方向(也就是磁感線的方向)是 ... 於 www.betermondo.com -

#95.教學資源-物理應用

二、 透過厄斯特線圈的操作觀察,藉此讓學生明白距離遠近與磁力強弱之關係與磁針 ... 拇指的指向代表導線的電流方向,其他四指彎曲的方向為電流造成的磁場磁力線方向。 於 slc.nstm.gov.tw