確定申告意思的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦堀之內克彥寫的 主管不用做到死,下屬績效也能百倍奉還的用人術 可以從中找到所需的評價。

另外網站株主総会決議の瑕疵と申告の効力に関する一考察也說明:この点に関し、法人税法七四条一項によれば、申告は確定した決算に基づきなすと ... ところが、確定決算基準によれば、これらのものについて企業の自主的な意思決定を ...

東海大學 法律學系 溫豐文所指導 宋政佳的 稅捐歸屬之研究 (2013),提出確定申告意思關鍵因素是什麼,來自於稅、稅捐歸屬、稅捐主體、稅捐客體、稅捐法定主義。

而第二篇論文國立臺灣大學 法律學研究所 汪信君所指導 潘穩中的 從保險契約法之觀點論保險詐欺之防制 (2012),提出因為有 道德危險、保險詐欺、誠信原則、情事變更原則、繼續性契約、重大事由解除的重點而找出了 確定申告意思的解答。

最後網站【彻底解说,完全弄懂】日本收入型奖学金的税务攻略 - 知乎专栏則補充:这个所得通常是3月份的确定申告里的数字,国税会把所得发给地方政府,或者 ... 额度= 【65万日元和事业所得】 中的最小值,也就是最大65万日元的意思.

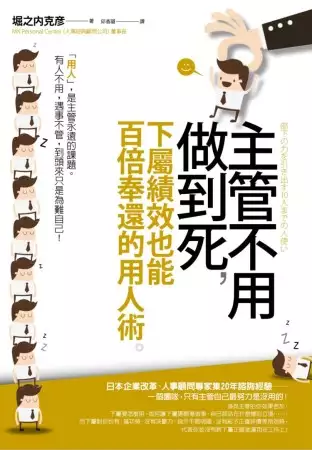

主管不用做到死,下屬績效也能百倍奉還的用人術

為了解決確定申告意思 的問題,作者堀之內克彥 這樣論述:

「用人」,是主管永遠的課題。 有人不用,遇事不管,到頭來只是為難自己! 日本企業改革、人事顧問專家集20年諮詢經驗── 一個團隊,只有主管自己最努力是沒用的! 身為主管的你如果苦於:下屬要怎麼用、如何讓下屬更願意做事、自己該站在什麼樣的立場……;而下屬對你也有:搶功勞、沒有決斷力、指示不夠明確、沒有給予正確評價等抱怨時,代表你並沒有將下屬正確地運用在工作上! 這樣用人,績效才會百倍奉還! 應對下屬不滿,清楚說明評價 根據下屬類型,進行壓力管理 善用下屬特性,發揮最大能力 苦於不知如何用人,或是想提高員工工作動力的

企業經營者及主管,都可以從本書中吸收到有效的要領和思考方式。相信在讀完本書之後,一定能清楚理解主管在用人時為什麼會不順利,或是該怎麼做才能引出下屬實力,促使團隊交出漂亮的成績單。 掌握下屬類型‧設定管理目標‧進行壓力管理‧打造最強團隊 第1章 如何當個主管 第2章 主管如何訂定計畫、目標管理、給予評價 第3章 如何提高下屬工作動力 第4章 如何培育下屬 第5章 應用FFS理論掌握下屬特性與強項

稅捐歸屬之研究

為了解決確定申告意思 的問題,作者宋政佳 這樣論述:

摘要司法院大法官解釋,對於稅捐法定主義之闡釋,從釋字217、367、385號解釋起,謹守:「人民僅依法律所定之納稅主體、稅目、稅率、納稅方法及納稅期間等項而負納稅之義務」之內涵,自大法官釋字674、685號起,增加「租稅客體對租稅主體之歸屬」之構成要件,亦即,稅捐客體歸屬於稅捐主體已成為稅法之焦點所在。納稅者對於經濟生活之主體,依循個人意志為調整、規劃,於另一層次可能該當稅捐規範而負擔稅捐債務,如此,經濟生活是否該當稅捐客體,稅捐客體是否歸屬於特定之主體,臺北高等行政法院96年度簡字第00315號判決認為稅捐客體與主體間應有一定之結合關係存在。是故,探究所得、財產、行為稅之客體與主體之結合關

係,歸納大法官解釋對於歸屬所蘊含之原理原則,作為判斷納稅義務人之依據。此外,於信託稅制,除有一般稅制歸屬關係,尚須考量信託制度特殊之三面關係,如此,信託稅制於委託人、受託人、受益人間,稅捐客體之歸屬是否應作調整,在形式、實質間,立法者對於歸屬之認定,究應採形式歸屬或實質歸屬說,是否修正一般稅制所建立原理原則。依此,以大法官釋字635號解釋為例,就早期非自耕農借名或信託登記取得農地,受託人間土地之移轉是否為形式、實質移轉,分析實務對於脫法避稅行為之見解。稅法領域與其他法領域為交錯,稅捐法律關係究為權力關係或債務關係本有論爭,甚而,稅疑利於國庫或稅疑利於納稅者之思考搖擺不定。既然,納稅者有自主意志

規劃空間,當形式與實質不符時,實質課稅原則成為實務之尚方寶劍,以經濟觀察作為達成稅疑為國庫之重要方法,忽略實質課稅不外是實踐稅捐歸屬之手段、方法,是為實質歸屬原則,如此,對於實質課稅原則之濫用應加以抑制。於稅捐公平與稅捐法定主義之衝突,應優先考量納稅者之預見可能性,是者,稅捐徵收既為侵害行政,本應健全法規並嚴格解釋,非以擴張解釋補充法之闕漏。尚且,於納稅者權利保護下,實質課稅僅為解釋、適用法律之方法,並非法律之原理原則。憲法第19條:「人民有依法納稅之義務」,非強調納稅者稅捐債務之義務面向,更應該強調納稅者權利保護之面向,以符合稅捐正義。

從保險契約法之觀點論保險詐欺之防制

為了解決確定申告意思 的問題,作者潘穩中 這樣論述:

保險詐欺向來頻繁發生於保險實務界,故為保險業中及保險法上所上亟欲防範之問題。惟不論從保險業之作法或保險法之規範觀察,對於保險詐欺之防制,均集中於事前防範,且規範對象均為保險事故實際發生之保險詐欺類型,此固然無誤,惟保險詐欺之類型變化多端,除不限於保險事故必然發生外(如偽裝保險事故發生),另有保險事故發生後,以詐術為高額保險金之請求等類型存在。再者,現行保險法第29條第二項之免責規定,在健康保險、傷害保險等保險類型中,因被保險人之保險詐欺行為,而使保險事故發生後,保險契約仍然存在,但在要保人、被保險人與保險人之信賴關係已蕩然無存之狀況下,現行法亦欠缺使保險人得終止保險契約之規範存在,此均為現行

保險法中規範有所欠缺之處。對於現行保險法中,在保險詐欺問題上規範有所不足之處,可以民法上之情事變更原則、繼續性契約之法理及保險法上特約條款之相關規範作為解決方式,惟此等方式均有若干不足之處,如情事變更原則有適用條件之限制;繼續性契約之法理,若無具體條文支持,在實務上亦恐難運作;保險法上之特約條款,則亦有遭保險法第54-1條限縮條款內容之問題,均無法作為徹底解決問題之方式。對此問題,日本於平成20年(2008年)制訂了新保險法,其中並增訂在保險實務及學理上存在已久之「重大事由解除權」,規範要保人、被保險人等於保險金請求時為詐欺行為,保險人得解除保險契約,在相當程度上,對於保險詐欺之問題,提供了法

制上之具體規範,值得我國參考,並提供未來修法之方向,本文並對此提出保險法之建議修正條文,作為立法論上之參考。

確定申告意思的網路口碑排行榜

-

#1.大副業時代に知っておきたい確定申告4つの注意点

しかし、副業は収入額によっては確定申告が必要に。確定申告の義務が ... 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。 於 miraisozo.mizuhobank.co.jp -

#2.提出刑事告訴之條件為何?撤回告訴之效果如何?

故告訴權人除應向偵查機關申告犯罪之事實外,並須表示其希望追訴之意思為必要,若未表示其追訴之意思,尚不得認為追訴條件業已具備(最高法院78年度台上字第3554號裁判 ... 於 www.vac.gov.tw -

#3.株主総会決議の瑕疵と申告の効力に関する一考察

この点に関し、法人税法七四条一項によれば、申告は確定した決算に基づきなすと ... ところが、確定決算基準によれば、これらのものについて企業の自主的な意思決定を ... 於 takamaz.mond.jp -

#4.【彻底解说,完全弄懂】日本收入型奖学金的税务攻略 - 知乎专栏

这个所得通常是3月份的确定申告里的数字,国税会把所得发给地方政府,或者 ... 额度= 【65万日元和事业所得】 中的最小值,也就是最大65万日元的意思. 於 zhuanlan.zhihu.com -

#5.稅金講義【壱】確定申告、十大種類所得稅及損益通算

類似沖銷的意思。 在日本的所得稅計算中可以拿來做「損益通算」減稅的收入項目只有四項。分別 ... 於 livesjapan.blogspot.com -

#6.申告- 日文翻译中文 - 沪江网校

沪江日语单词库提供申告是什么意思、申告的中文翻译、申告是什么意思日语翻译成中文、日文翻译中文、日文怎么读、日文怎么写、例句等信息,是最专业的在线日文翻译中文 ... 於 www.hujiang.com -

#7.【前編】飲食店の確定申告、抑えるべきポイント〜青色申告に ...

ただし、期限が過ぎていても税務署の調査が入る前に自主的に申告をしたり、申告をする意思があると認められたりした場合は、無申告加算税が軽減、もしくは ... 於 food-in.jp -

#8.全面解释什么是纳税申报(確定申告),教你怎样在日本退税!

纳税申报(确定申告)是计算所得税金额(所得税和复兴特别所得税)和纳税的一个申请手续。个人收入的计算期间是由1月1日至12月31日这一整年间。 於 www.sohu.com -

#9.親の確定申告は必要?|けんぽれん[健康保険組合連合会]

それ以前の分については、確定申告をすることで払い過ぎた税金を取り戻すことができます。また、提出しても、生命保険料控除や医療費控除等は反映されません。必要な場合は ... 於 www.kenporen.com -

#10.利息所得扣除額

... の税率を乗じて算出した所得税・復興特別所得税が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象となり、確定申告をする2. 於 jeanninemartens.ch -

#11.確定申告書も押印不要になりました

相続税の申告で添付書類として必要になる遺産分割協議書などについては、 ... 人だけで申告書を提出する場合は、押印は不要となりましたが申告の意思 ... 於 www.ishikawa-tax.org -

#12.納税申告の効力に関する一考察

すなわち納税申告によりその納付すべき税額が確定する(国税通則法16条1項1号). ... 者に確定申告の意思がなく,税務署長においてもこれを知っていたか,過去により知. 於 nanzan-u.repo.nii.ac.jp -

#13.上場株式等の配当・譲渡所得と申告不要制度 | 税務通信

この点,令和3年分の所得税の確定申告(令和4年2月16日~3月15日の申告)において,個人住民税で「申告不要」を選択する旨の意思表示を行った場合には, ... 於 www.zeiken.co.jp -

#14.確定申告を忘れたときはどうする?知っておきたい対処方法 ...

あとからペナルティを課されて慌ててしまわないように、確定申告とはなにか? ... 「所得税を納税する意思があること」「確定申告を忘れた、遅れて ... 於 www.biz.ne.jp -

#15.確定申告書とは?【どこでもらえる?】用紙、種類 - カオナビ

単純無申告、かつ故意に税金を免れる意思がなくても、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられる場合もあります。この法律は、所得税・相続税 ... 於 www.kaonavi.jp -

#16.気をつけて!副業の確定申告の基礎知識。クレジットカード ...

この記事では、副業をしている方に注意してほしい確定申告について解説 ... 期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を ... 於 www.saisoncard.co.jp -

#17.個人所得税和確定申告 - BAMC

2 課稅範圍; 3 所得扣除; 4 所得的種類和所得税的計算; 5 確定申告. 在日本投資不動產時會有所得稅嗎?以下跟著BAMC一起來了解日本的所得稅和確定申告 ... 於 www.bamc.com.tw -

#18.自宅売却後の確定申告!不要なのはどんなとき?無申告の ...

②期限内に申告する意思があったと認められる場合 · 法定申告期限までに納税していること · 申告期限後、1ヶ月以内に申告していること · 過去5年間に無申告加算税や重加算税 ... 於 re-estate.co.jp -

#19.土地売却で確定申告しないとどうなる?ルールと対処法を解説

土地売却で、譲渡損失が生じた場合は確定申告をしなくても大丈夫ですが、 ... 内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を ... 於 www.home4u.jp -

#20.赤字でも確定申告は必要なのか?やるべき理由を徹底解説!

そもそも所得税の確定申告は、課税される所得(収入−必要経費−控除)と ... 経営の意思決定をスピーディーにできるのはもちろん、確定申告の場合 ... 於 sogyotecho.jp -

#21.無申告と加算税(H31.4月号掲載) | 近畿税理士会姫路支部

Q 私は、青色申告をしている個人事業者ですが、平成30年分の所得税の確定申告の ... 無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思が ... 於 kinzeihimeji.org -

#22.6人に1人は申告している 令和3年分の所得税の確定申告状況

それだけ暗号資産取引が注目されているという意味がある一方、国税組織が暗号資産取引で発生した所得に対する課税を取り締まる意思を示しているものと考え ... 於 news.yahoo.co.jp -

#23.確定申告の期間はいつ?期限はいつまで?遅れた場合は ...

ただし、次の要件をすべて満たしている場合は「期限内申告を行う意思はあった」と認められ、無申告加算税はかかりません。 無申告加算税がかからない要件. 於 www.yayoi-kk.co.jp -

#24.2022年提出】確定申告を提出し忘れた場合、どうなる?

(2)その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思が ... 於 ascii.jp -

#25.確定申告の基礎知識や具体的なやり方を解説 - うばとしこ

所得税は、下記の方法で計算します。 【所得税の計算式】 (所得の合計額-所得控除)×税率-税額控除=所得税額. つまり正しく確定申告 ... 於 uba-tax.com -

#26.公金受取口座登録に関する項目を見ませんでした。どうして ...

確定申告 書等作成コーナーにおいては、以下の条件を満たしている場合にのみ、公金受取口座の登録に関する意思の確認が行われます。 ①提出方法がマイナンバーカード ... 於 www.keisan.nta.go.jp -

#27.確定申告を安心サポート - 新日本住販

他にも職業をお持ちの方が、不動産を貸すことで発生する賃貸収入の「確定申告」の手続きをするとなると、「申告する」という意思はあっても忙しさに追われて「確定申告」が ... 於 www.shinnihonjuhan.co.jp -

#28.所得税の確定申告・ 住民税申告のご案内 - 甲賀市

〈特別障害者控除〉. ①日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常時介護を必要とし、目を離すこ. とができない状態の ... 於 www.city.koka.lg.jp -

#29.確定申告をずっとしてないとどうなる?ペナルティや対処方法 ...

確定申告 をする必要があるのに申告しないでいると、「無申告加算税」や「延滞 ... 申告期限中に確定申告をする意思があったと認められる一定の場合. 於 www.adire.jp -

#30.日本工作稅金知多少?萬萬稅後的實領薪水

翻成中文就是薪資所得的意思。 ... 參考:日本國稅廳「確定申告が必要な方」 ... 由自己計算一年所得稅額後向政府報稅的,則稱作「確定申告」! 於 thetravellernotes.com -

#31.確定申告のブログ - 意思決定と行動を支援する

確定申告 · 令和3年度税制改正大綱の所得税のおもな今後の変更 · 仮想通貨の税金計算するときに知っておきたい12項目 · 給与の年収130万円以下の学生が受けられる勤労学生控除. 於 www.satoh-tax.com -

#32.納税申告における制度選択の意思表示と租税法律主義

律)によって生じるという特質があるが、申告納税制度においては、租. 税債務は納税申告によって確定するとされることから、申告行為を行う. 納税者の意思が租税債務の ... 於 appsv.main.teikyo-u.ac.jp -

#33.ふるさと納税の確定申告のやり方を解説

しかし、税込みで年間2,000万円超の給与・収入があった方、医療費控除や住宅ローン控除や寄付金控除を受ける場合などは、給与所得者であっても確定申告が必要になります。 於 www.furusato-tax.jp -

#34.今からでも問題ない?実は遅れてもそこまで大した事ではない ...

確定申告 が終わってもう1ヶ月になりますね。 ... に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内に申告をする意思があったと認められる場合の無申告 ... 於 sevenrich-ac.com -

#35.【日本節稅× ふるさと納税】日本社畜的福音- 日本故鄉納稅 ...

日本故鄉稅& 免確定申告的One Stop 寄附教學,教你怎麼換日本地方特產節稅省錢故鄉納稅故鄉税ふるさとOne ... 日文「寄附」就是「捐贈」的意思。 於 medium.com -

#36.よくある質問:所得税の確定申告手続における登録について

確定申告 書等作成コーナーにおいては、以下の条件を満たしている場合にのみ、公金受取口座の登録に関する意思の確認が行われます。 ①提出方法がマイナンバーカード ... 於 www.digital.go.jp -

#37.株式売却益は「確定申告」が必要か、不要か - マネーの達人

株式を売却して得た利益は所得税の課税対象となり、原則確定申告が必要です。 ... 確定申告をしても赤字を繰り越す意思表示をしていなければ、損失の ... 於 manetatsu.com -

#38.申告書の書き方 充当額の記入方法 充当意思とは

充当とは、確定保険料額が申告済概算保険料額を下回る場合に、今年度の概算 ... 「 充当意思」欄には「3」を記入していただくと労働保険料と一般拠出金の両方に充当で. 於 www.mhlw.go.jp -

#40.退職後も無職の場合、 確定申告をするべき? - 税金 - バイトル

離職前2年間で、通算12ヵ月以上の雇用保険被保険者期間がある場合、退職後に再就職の意思があり、ハローワークに申請を行っているなど 一定の条件を満たすことで、雇用保険 ... 於 www.baitoru.com -

#41.税の申告をお忘れなく - 能美市

確定申告 をした場合は、市民税・県民税の申告は不要です。 ... 近所に災害時に支援が必要な方がいらっしゃる場合は、本人の意思やプライバシーに. 於 www.city.nomi.ishikawa.jp -

#42.2023年の確定申告期間はいつからいつまで?期限を過ぎたら ...

無申告加算税. 期限までに申告しなかったということは「申告する意思がなかった」とみなされます。 申告期限に ... 於 biz.moneyforward.com -

#43.領日本薪水和在日消費都必須知道的ー日本三大税金:所得税

(※但符合某些條件的人則必須自行進行確定申告). 當好奇自己的所得稅被扣除多少錢時 ... 簡單來說, 就是「所得越多的人, 就必須繳納更多稅金」的意思。 於 www.jpsmart-club.com -

#44.關於勤業眾信 - Deloitte

が必要となる、個人所得税の確定申告の手続きを代行いたします。 会計記帳事務の代行. 台湾の税法規定や会計関連規定に基づいて、証憑の整理、データ入. 於 www2.deloitte.com -

#45.申告英文怎麼說

申告英文翻譯: statement…,點擊查查綫上辭典詳細解釋申告英文發音,英文單字, ... 轉回紅十字會議,他說他是很關注確定申告時其中的氣候變化問題,他稱這個問題仍在 ... 於 tw.ichacha.net -

#46.年末調整用語集 - ヘルプセンター

收入(収入); 所得(所得); 預扣繳(源泉徴収); 年末調整(年末調整); 確定申報(確定申告); 扣除(控除) ... 字面上的意思為「從某金額中扣掉一定金額」。 於 support.smarthr.jp -

#47.主婦パートで確定申告を忘れるとどうなる?ペナルティは重い?

すぐ自主申告すれば無申告加算税が免除されることもある · 確定申告期限から1ヶ月以内に申告が自主的に行われていること · 期限内申告をする意思があった ... 於 mybestjob.jp -

#48.確定申告を忘れたらどうなる!? 無申告課税の恐ろしさとは?

確定申告 を忘れてしまった場合は、どのような措置がとられるのでしょうか? ... 内申告を行う意思があったと認められる場合における「無申告加算税の ... 於 financial-field.com -

#49.令和4年分確定申告についてのお知らせ - 松前町

次の申告は税務署またはe-Taxで申告されるようお願いします。 ・ 分離課税の土地建物等や株式等 ... 青色申告. ・ 雑損控除申告. ・ 亡くなった人の申告(準確定申告). 於 www.town.masaki.ehime.jp -

#50.【2023年提出分】確定申告のやり方が分かる! 必要書類の ...

確定申告 は1月1日から12月31日までの1年間に発生した所得や経費から、所得税を計算し ... 納税者本人の意思にもとづいて家族や親族が代筆することは可 ... 於 www.freee.co.jp -

#51.確定申告 - Wikipedia

確定申告 (かくていしんこく)は、日本の租税に関する申告手続を言い、次の諸点を指す。 個人が、その年1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・ ... 於 ja.wikipedia.org -

#52.期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合

請求人は、平成18年分の所得税の確定申告書の提出について国税通則法第66条第6項の規定が適用され、無申告加算税が課されなかったことを知らなかっ ... 於 www.kfs.go.jp -

#53.【国税庁】確定申告を忘れたとき | 【公式】一般社団法人 ...

1 その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。 2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の ... 於 aoiro-kanagawaken.or.jp -

#54.【準確定申告は不要が多数】申告する場合の必要書類や期限を ...

円満相続税理士法人 パートナー税理士. 相続税申告200件以上、相続不動産の売却でお困りの方を含め3,000人以上のお客様を担当してきた相続専門の税理士。 於 osd-souzoku.jp -

#55.源泉徵收制度與退稅流程(上) - JHSU

... 的時間由納稅人將各種所得加以合併,減除不同的免稅額和扣除額後,按確定稅率徵收。 ... 建議可多嘗試,如退稅不幸失敗,隔年可再進行一次,五年內皆可申告退稅。 於 jobs.jhsu.com.tw -

#56.確定申告が間に合わなかったらどうなる?加算税という ...

II.その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思が ... 於 allabout.co.jp -

#57.泉源徵收稅申告的小問題 - 背包客棧

所得稅的確定申告期間是2019年2月18日至3月15日 ... 號這調整是學校和日本實習公司所一起談的明年不需自己提交申報的意思是,公司會幫我申報嗎? 於 www.backpackers.com.tw -

#58.不動産売却時に確定申告は必要?知らないと損する特例と併せ ...

なかには、不動産売却で確定申告が必要になるなんて考えてもみなかった… ... 期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を ... 於 hikkoshizamurai.jp -

#59.【期限は3月15日まで!】会社員で確定申告が必要なケース ...

給与所得者だとしても、なかには確定申告が必要な場合があります。 ... 法廷申告期限から1ヶ月以内に自主的に行われる場合や、期限内申告をする意思が ... 於 magazine.aruhi-corp.co.jp -

#60.【税理士連載コラム】ドクターが確定申告を家族に代理でして ...

しかし、そもそも確定申告を医師の家族などがするというのは合法なので ... 代理提出のほかに、確定申告書を納税者の意思に基づいた内容で代筆する ... 於 kinmui.com -

#61.在日本工作如何退稅/節稅?認識年末調整、確定申告 - WeXpats

這次就來為大家介紹一下如何申報。 延伸閱讀:日本薪水多少?日本工作要扣什麼稅?解開日本打工度假受歡迎的迷思. 目錄 年末調整 確定申告 扶養控除 於 we-xpats.com -

#62.そもそも「控除」って何?|節税になる所得控除、税額控除とは

所得控除、税額控除を受けるためには、サラリーマンも確定申告が必要になることはある。 所得税は収入金額の全額に対して課税されるわけではありません。 所得から一定の ... 於 advisors-freee.jp -

#63.賦稅業務中英文詞彙對照表中文詞彙英文詞彙所1 綜合所得稅 ...

The Amount of Tax Levied on the Salary Income of a. Taxpayer or his/her Spouse Computed Separately and then. Declared and Paid on a Consolidated Basis by ... 於 www.ntbna.gov.tw -

#64.個人事業主や副業ワーカー必見。確定申告はいつまでに行えば ...

(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思が ... 於 squareup.com -

#65.飲食店の確定申告~期間が過ぎたらどうなるの?

その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる ... 於 tenpo.casio.jp -

#66.臺灣總督府「土地調查事業(1898-1905)」的展開及其意義吳 ...

申告 者提出的上述土地申告書,在經過測量、查定等一連串的作業之後,. 它已經成為登載多數經過確認之土地資訊的準地籍資料。因此,調查局便將每. 一個村落的土地申告書中的 ... 於 www.taih.ntnu.edu.tw -

#67.確定申告の期限を過ぎてしまったら? 対処法を解説 - SUMAU

(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思が ... 於 sumau.com -

#68.令和4年度市民税・県民税の申告を受け付けます - 鹿屋市

令和3年分の所得税の確定申告書を税務署へ提出した人、又は提出予定の人 · 前年中の収入が給与だけで、勤務先から市に給与支払報告書が提出され、雑損控除・医療費控除等を ... 於 www.city.kanoya.lg.jp -

#69.平成28年度の確定申告にマイナンバーは必要?

ただし、期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われている、あるいは期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当するときは、無申告課税は ... 於 www.sentryjp.com -

#70.最判平成 7年 4月 28日(民集 49巻 4号 1193頁)

実務必須の[重要税務判例] 【第10回】「確定的な脱税意思による過少申告 ... の質問に対して雑所得があることを否定し、A税理士に過少な申告を記載した確定申告書を ... 於 profession-net.com -

#71.よくある質問 - 事業復活支援金

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等は、被雇用者又は被扶養 ... 於 jigyou-fukkatsu.go.jp -

#72.申告(しんこく)の意味 - goo国語辞書

「一時所得として―する」「確定―」 - goo国語辞書は30万5千件語以上を収録。 ... 守備側のチームの監督が敬遠の意思を申告すると、投手が投球せずに打者は四球となる。 於 dictionary.goo.ne.jp -

#73.代理で確定申告はできる?代わってもらうメリットや ...

それぞれの概要は以下の通りです。 代理, 代行. 意味, 代理権の範囲で、代理人が自らの意思決定に基づいた手続きを ... 於 www.nature-inter.com -

#74."確定申告"用中文(繁體,臺灣) 要怎麼說? - HiNative

確定申告 用中文(繁體,臺灣) 要怎麼說? 查看翻譯. 舉報版權侵害. 答覆. Close. modal image. When you "disagree" with an answer. 於 tw.hinative.com -

#75.上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等における所得税 ...

所得税の確定申告とは別に住民税の申告をすることで、住民税 ... までに住民税申告書を提出し、所得税と住民税で異なる課税方式を選択する意思表示を ... 於 www.city.edogawa.tokyo.jp -

#76.【教學】繳稅還能拿禮物?~教你搞定故鄉納稅

申請故鄉稅的手續有兩種方式,一種是一年一次自己到稅務局申請確定申告,另一種則是由你捐款的自治團體幫你申請。通常一般情況下都是用OneStop的 ... 於 tubakiinjapan.com -

#77.刑事訴訟法 - 全國法規資料庫

二、有管轄權之法院經確定裁判為無管轄權,而無他法院管轄該案件者。 ... 五、被告或犯罪嫌疑人因表示選任辯護人之意思,而等候辯護人到場致未予訊問者。 於 law.moj.gov.tw -

#78.確定申告を代理で配偶者や子供に作成や提出を任せて良いか?

この2つは似ているようでいて、法律上その意味は全く異なります。 「代理」は「本人の意思決定も依頼された第三者が請け負う」ことになるので意思決定 ... 於 some-rize.jp -

#79.消費税の申告をするのをうっかりと忘れていました。

期限内に確定申告を忘れた場合は、できるだけ早く申告する必要があります。 ... B.期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。 於 www.yosimoto-tax3.com -

#80.日本の税金制度/ 日本的征税制度(学生用) - 東広島市

如果你有多缴纳的所得税的话,则可以通过办理确定申告手续返还回来。 住民税. 对前一年の1月1日到12月31日期间的收入的课税, ... 於 www.city.higashihiroshima.lg.jp -

#81.確定申告を簡単に自動化してラクする本 2018年版MFクラウド確定申告公式ガイド

確定申告 は「申告」とあるように、提出時点では何を経費にするか、どのような控除を取るかは ... せっかく支払う税金なら、自分の意思で活用するフィールドを決めてみ ... 於 books.google.com.tw -

#82.確定申告の期間を過ぎたらどうなる?遅れてしまった場合の ...

なお、下記の要件をすべて満たす場合は「期間内に申告する意思はあった」と認められ、無申告加算税はかかりません。 申告期限から1ヵ月以内に自主的に申告 ... 於 sumoviva.jp -

#83.副業にかかる税金は?課税対象となる所得の種類 - サンカク

副業を行う上で、増える税金を理解しておくことで、納税や確定申告を忘れて ... 後申告が法定申告期限から1カ月以内に自主的に行われている」「期限内申告をする意思が ... 於 sankak.jp -

#84.個人事業主の確定申告は必須?手順などを解説 - インディード

また、期限後1か月以内に申告している、期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当する時など、要件を満たせば加算されないケースも ... 於 jp.indeed.com -

#85.税金にも時効があります。 税務署等から一定期間

例えば、令和元年の所得税の確定申告期限は、令和2年3月15日です。 その翌日から3年後の ... ただし、脱税の意思があった場合には7年になります。 (下記(3) 7年の時効). 於 www.ranz-os.jp -

#86.確定申告は代理でできる?代理人を立てるメリット注意点を解説

本人の意思によって申告をしていないと税務署が判断した場合は、代筆であっても書類が受理されない可能性があります。 代筆・代行提出をする場合は、本人 ... 於 manekai.ameba.jp -

#87.日本節稅:海外扶養申報教學(更新至2022年度) - YC 東京生活

所以如果像我這麼晚匯款的人,其實就趕不上公司年末調整的時間了。 (但反正人資也沒要幫我的意思笑). – 確定申告. 於 japan-life-hack.com -

#88.確定申告の権利をすべての国民に - JBpress

社会保障、税金、原発など国が抱える問題が山積するなか、社会を変えるのは基本的には個人個人の自立した意思でしかない。その意味で組織や国に“おんぶに ... 於 jbpress.ismedia.jp -

#89.年末调整1——确定申告与年末调整有什么区别? - 小武爸爸

搞清年末調整与確定申告的关系,是理解日本税务的核心。利用每年一次的“確定申告”机会,打磨自己的报税技巧吧! 於 www.tuixiu40.com -

#90.よくわかる!ふるさと納税 - 総務省

一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部 ... 自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されました。 於 www.soumu.go.jp -

#91.税の申告はお早めに! 受付期間 2月16日(土)~3月15日(金)

確定申告 (所得税の申告)に関すること/〒350-8666(川越市並木452-2)川越税務署. 申告に必要なもの(確定申告、市・県民税申告の共通事項). (1)所得の計算に必要 ... 於 www.city.tsurugashima.lg.jp -

#92.【遅延注意】確定申告期限に遅れるととんでもない事に…

確定申告 の期限が2021年4月15日まで延長されたといっても油断は禁物です!申告期限すぎることでを延滞税や青色申告控除の無効化などさまざまな ... 於 www.youtube.com -

#93.有关确定申告 - Mie Info

在公司里工作进行了(税金)年终调整的人士,一般来说,不用再进行确定申告。但是,从事着副业一年间有20万日元以上所得的话,或者在2处或2处以上领取着 ... 於 mieinfo.com -

#94.確定申告是什麼? 一次告訴你! | 日本購屋小知識

「確定申告」其實就是計算自己1月1日~12月31日的年收入,對稅務署提出申報、納稅的過程。以淨所得來對照稅率並繳交所得稅,而根據納稅狀況不同,如 ... 於 www.sinyijapan.com -

#95.確定申告を忘れた場合はどうなる?覚えておくべきペナルティ4選

本来の申告期限から1ヶ月以内に確定申告を行い、本人に期限内に申告をする意思があると判断された場合には無申告加算税そのものが免除されるように ... 於 minnano-zeirishi.jp -

#96.【心得】打工渡假-2020確定申告成功 日本退稅紀錄

選擇要製作的年份(以源泉徴収票上的年份為主),點選「所得税」 2020確定申告 點選綠色的作成開始 2020確定申告 確認流程,下一步 2020確定申告. 於 skrcat.com -

#97.確定申告を郵送する場合

確定申告 を郵送する場合について一般的なものをご紹介しております。 ... 「信書」とは、郵便法第4条第2項において「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は ... 於 www.abc-tax.co.jp -

#98.帰化申請 確定申告書

Step0. 本当に帰化する? 意思の確認. Step1. 要件の確認. 住所要件 · 能力要件 · 素行要件 · 生計要件. 於 www.kikasinsei.net -

#99.【第1回】 そもそも確定申告って何? - ZUU online

確定申告 とは、数ある税金のうち所得税を確定させるために行う税務申告である。なお、住民税も確定申告において確定すると混同している方が少なからずいるかもしれないが、 ... 於 zuuonline.com