碳循環計算機的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦柯利弗德.皮寇弗寫的 科學之書 和吉姆.艾爾卡利里的 人類大未來:下一個五十年,科技如何讓人類更幸福?都 可以從中找到所需的評價。

另外網站碳水循環法(Carbohydro Cycling Diet) | FitMe 健身餐精選文章也說明:執行碳水循環法方法 · 一、計算出自己每日所需的巨量營養素(蛋白質、碳水化合物、脂質) 蛋白質: 每磅瘦肉體重(LBM)需要1-1.2克的蛋白質需求量. 若某人180磅 ...

這兩本書分別來自時報 和三采所出版 。

國立勤益科技大學 工業工程與管理系 陳坤盛所指導 賴沛羽的 以碳排放量為基礎的加工製程損失評估模式 (2021),提出碳循環計算機關鍵因素是什麼,來自於碳排放量、循環經濟、製程能力分析、製程品質、統計檢定。

而第二篇論文明新科技大學 化學工程與材料科技系碩士在職專班 龍明有所指導 林晋弘的 利用啤酒釀造廢酒糟萃取回收抗氧化物質之研究 (2021),提出因為有 啤酒、廢酒糟、萃取、總酚、類黃酮、抗氧化的重點而找出了 碳循環計算機的解答。

最後網站碳循環失敗的推薦與評價,DCARD、PTT、YOUTUBE則補充:碳循環 失敗的推薦與評價,在DCARD、PTT、YOUTUBE、FACEBOOK和VOGUE Taiwan這樣回答,找碳循環失敗在 ... 更多影片✨你該計算營養素?https://youtu.be/qxBliydGw1w

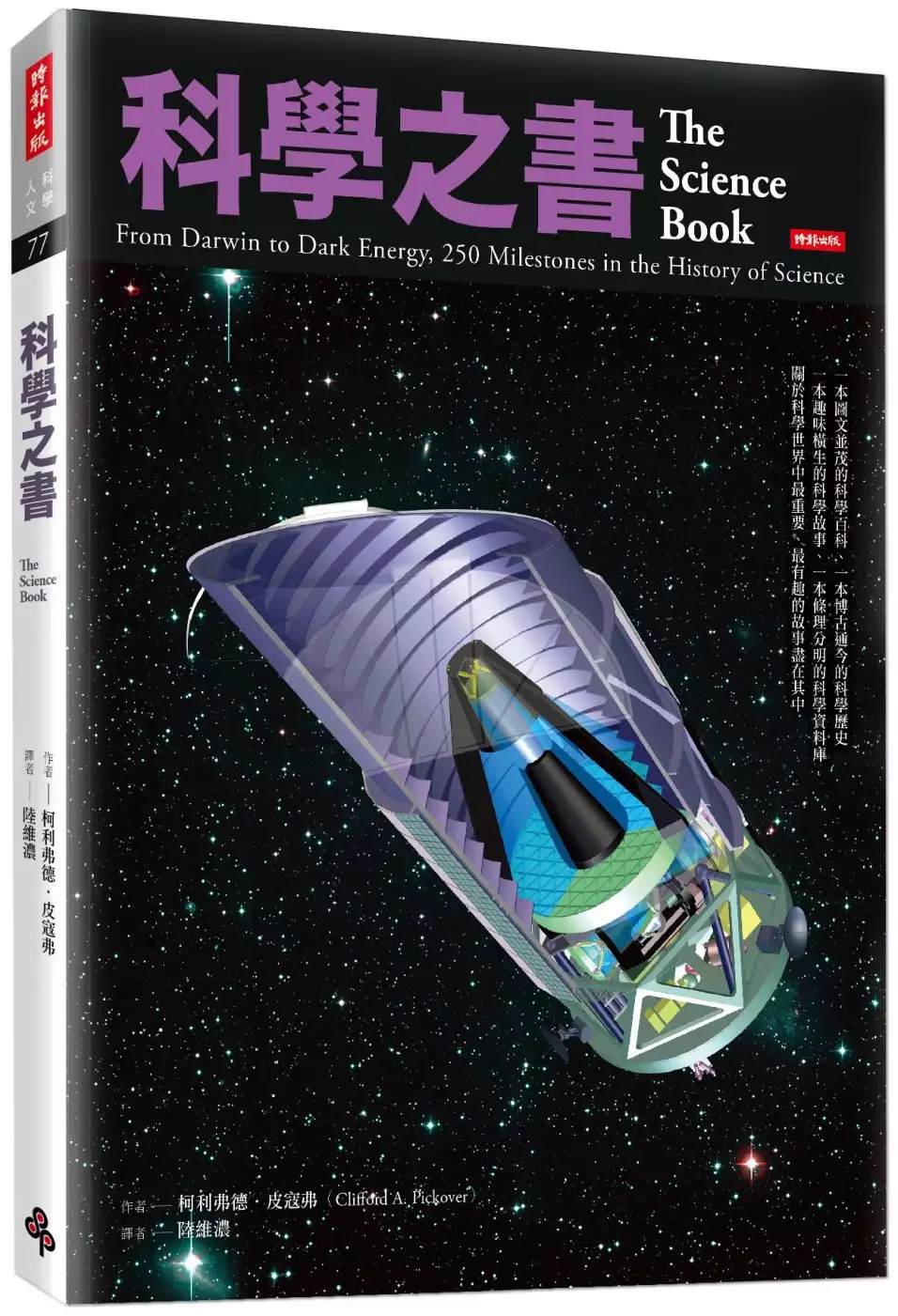

科學之書

為了解決碳循環計算機 的問題,作者柯利弗德.皮寇弗 這樣論述:

史上最強、科普界全能鬼才皮寇弗全新力作! 史上最強系列第9集《科學之書》 從西元前1萬8千年前的伊尚戈骨,到20世紀的複製人, 250則趣味的科學故事+詳解歷史+精采圖片 從閱讀中學習科學知識的百科 一本圖文並茂的科學百科.一本博古通今的科學歷史 一本趣味橫生的科學故事.一本條理分明的科學資料庫 關於科學世界裡最重要、最有趣的故事盡在其中 「經過演化的人腦,讓我們逃離非洲莽原上的獅子,但光憑人腦,可能無法揭開那籠罩著現實世界的無盡面紗,我們需要數學、科學、電腦、大腦增強,甚至是文學、藝術和詩歌的幫忙。即將徹底閱讀這本《科學之書》的讀者,別忘了尋找事物之間的關聯性,以

崇敬的眼光凝視這些想法的演進,然後徜徉於想像力構成的無垠海洋中。」──柯利弗德.皮寇弗 ‧時光旅行是可能的嗎? ‧為什麼青銅可以擁有一個以它為名的歷史年代? ‧病毒的發現為科學的歷史建立了什麼樣的里程碑? ‧小男孩原子彈又是什麼? 《科學之書》橫跨多元主題,畢竟現今科學家涉獵廣泛,從探究各式各樣的主題和基本定律,為了了解自然界的作用、了解宇宙,以及現實世界的結構,到思考器官移植、基因治療和複製的問題,研究DNA和人體基因組揭開了生命本質的基礎奧秘等等。本書採取較為廣泛的觀點,囊括涉及工程學、應用物理學、以及使我們對天體本質的理解有所提升的主題,甚至還選錄幾個帶點哲學

意味的主題。 本書內容條目依年代順序組織,各含一則簡短摘要和至少一幅令人驚豔的全彩圖像。每頁底下的圖說與參照條目,提供更深入的資訊,是科學知識入門的最佳讀物。 本書特色 ‧豐富條目:250則科學史上重大里程碑一次收錄。 ‧編年百科:條目依年代排序,清楚掌握科學發展演變;相關條目隨頁交叉索引,知識脈絡立體化。 ‧濃縮文字:每篇約700字,快速閱讀、吸收重要科學觀念和大師理論。 ‧精美插圖:每項條目均搭配精美全彩圖片,幫助記憶,刺激想像力。 ‧理想收藏:全彩印刷、圖片精緻、收藏度高,是科普愛好者必備最理想的科學百科。 作者簡介 柯利弗德.皮寇弗(Cliff

ord A. Pickover) 他是一位多產作家,涉獵主題從科學、數學一路涵蓋到宗教、藝術及歷史,累計發行已超過四十本書,並被翻譯成數十種語言。皮寇弗在耶魯大學取得分子生物理化博士學位,在美國擁有四十多項專利,並擔任數本科學期刊的編輯委員。他的研究內容獲得CNN、《連線》(WIRED)、《紐約時報》(New York Times)等諸多媒體重視。著有《數字的異想世界:125個有趣的數學遊戲》、《光錐.蛀孔.宇宙弦》、《數學之書》、《物理之書》、《醫學之書》等書。個人網頁(www.pickover.com)的造訪人次更是數以百萬計。想要在推特上關注他,可以追蹤@pickover。

譯者簡介 陸維濃 國立中興大學昆蟲系博士。目前為專職譯者,熱愛大自然,以傳遞科普新知為志業。近期譯作包括:《人類這個不良品》(天下文化出版)、《預見未來的人》(貓頭鷹出版)、《毒生物圖鑑》、《下一個物種》(臉譜出版)等。 譯文賜教:[email protected] 約西元前1萬8000年 伊尚戈骨 約西元前1萬1000年 小麥:生命之糧 約西元前1萬年 農業 約西元前1萬年 動物馴養 約西元前7000年 稻米栽培 約西元前5000年 宇宙學的誕生 約西元前3300年 青銅 約西元前3000年 骰子 約西元前3000年 日晷 約西元前3000年 縫合術

約西元前2500年 埃及天文學 約西元前1850年 拱門 約西元前1650年 萊因德紙草書 約西元前1300年 冶鐵 約西元前1000年 奧爾梅克羅盤 西元前600年 畢氏定理和三角形 約西元前600年 汙水系統 約西元前350年 亞里斯多德的《工具論》 約西元前350年 正多面體 約西元前300年 歐幾里得的《幾何原本》 約西元前250年 阿基米德浮力原理 約西元前250年 π 約西元前240年 埃拉托斯塞尼測量地球 約西元前240年 埃氏質數篩選法 約西元前230年 滑輪 約西元前125年 安提基瑟拉儀 約西元前50年 齒輪 約西元126年 羅馬混凝土 約西元650年 零 西元830年

阿爾花拉子模的代數 約西元850年 火藥 西元1202年 費波那契的《計算之書》 西元1284年 眼鏡 約西元1500年 早期微積分 西元1509年 黃金比例 西元1543年 《人體的構造》 西元1543年 以太陽為中心的宇宙 西元1545年 帕雷的「理性外科」 西元1572年 虛數 西元1608年 望遠鏡 西元1609年 克卜勒的行星運動定律 西元1614年 對數 西元1620年 科學方法 西元1621年 計算尺 西元1628年 循環系統 西元1637年 笛卡兒的《幾何學》 西元1638年 落體的加速度 西元1639年 射影幾何學 西元1654年 帕斯卡三角形 西元1660年 馮格里克的靜

電發電機 約西元1665年 現代微積分的發展 西元1665年 《顯微圖譜》 西元1668年 推翻自然發生論 西元1672年 測量太陽系 西元1672年 牛頓的稜鏡 西元1678年 發現精子 西元1683年 體內動物園 西元1687年 牛頓帶來的啟發 西元1687年 牛頓的運動定律和萬有引力定律 西元1713年 大數定律 西元1727年 歐拉數e 西元1733年 常態分布曲線 西元1735年 林奈氏物種分類 西元1738年 白努利的流體力學定律 西元1760年 人工選殖(選拔育種) 西元1761年 貝氏定理 西元1761年 癌症病因 西元1761年 莫爾加尼「受難器官的呼喊」 西元1783年 黑

洞 西元1785年 庫侖的靜電定律 西元1797年 代數基本定理 西元1798年 天花疫苗 西元1800年 電池 西元1800年 高壓蒸氣引擎 西元1801年 光的波動性質 西元1807年 傅立葉級數 西元1808年 原子論 西元1812年 拉普拉斯《機率分析論》 西元1822年 巴貝奇的機械計算機 西元1824年 卡諾引擎 西元1824年 溫室效應 西元1825年 安培的電磁定律 西元1827年 布朗運動 西元1828年 胚層說 西元1829年 輸血 西元1829年 非歐幾里得幾何學 西元1831年 細胞核 西元1831年 達爾文及小獵犬號航海記 西元1831年 法拉第的感應定律 西元183

6年 化石紀錄與演化 西元1837年 氮循環與植物化學 西元1837年 電報系統 西元1839年 銀板照相術 西元1839年 橡膠 西元1841年 光纖 西元1842年 全身麻醉 西元1843 年能量守恆 西元1844年 超越數 西元1847年 塞默維斯的洗手方法 西元1850年 熱力學第二定律 西元1855年 柏賽麥煉鋼法 西元1855年 細胞分裂 西元1856年 塑膠 西元1858年 莫比烏斯帶 西元1859年 達爾文的天擇說 西元1859年 生態交互作用 西元1859年 動力論 西元1859年 黎曼假設 西元1861年 大腦功能分區 西元1861年 馬克士威方程組 西元1862年 病菌說

西元1864年 電磁頻譜 西元1865年 消毒劑 西元1865年 孟德爾的遺傳學 西元1869年 週期表 西元1874年 康托爾的超限數 西元1875年 波茲曼熵方程式 西元1876年 吉布斯自由能 西元1876年 電話 西元1878年 酵素 西元1878年 白熾燈泡 西元1878年 輸電網路 西元1887年 麥克生─莫雷實驗 西元1888年 超立方體 西元1890年 蒸氣渦輪 西元1890年 心理學原理 西元1891年 神經元學說 西元1892年 發現病毒 西元1895年 X光 西元1896年 證明質數定理 西元1896年 放射性 西元1897年 電子 西元1899年 心理分析 西元190

0年 黑體輻射定律 西元1900年 希爾伯特的23個問題 西元1902年 染色體遺傳學說 西元1903年 萊特兄弟的飛機 西元1903年 古典制約 西元1905年 E = mc2 西元1905年 光電效應 西元1905年 狹義相對論 西元1908年 內燃式引擎 西元1910年 氯化水 西元1910年 主星序 西元1911年 原子核 西元1911年 超導電性 西元1912年 布拉格晶體繞射定律 西元1912年 大陸漂移 西元1913年 波耳原子模型 西元1915年 廣義相對論 西元1919年 弦論 西元1920年氫鍵 西元1920年 無線電臺 西元1921年 諾特的理想子環論 西元1921年 愛

因斯坦帶來的啟發 西元1924年 德布羅依關係式 西元1925年 包立不相容原理 西元1926年 薛丁格的波動方程式 西元1927年 互補原理 西元1927年 食物網 西元1927年 海森堡測不準原理 西元1927年 昆蟲的舞蹈語言 西元1928年 狄拉克方程式 西元1928年 青黴素 西元1929年 哈伯的宇宙擴張定律 西元1931年 哥德爾定理 西元1932年 反物質 西元1932年 中子 西元1933年 暗物質 西元1933年 聚乙烯 西元1933年 中子星 西元1935年 EPR悖論 西元1935年 薛丁格的貓 西元1936年 圖靈機 西元1937年 細胞呼吸 西元1937年 超流體

西元1938年 核磁共振 西元1941年 摻雜矽 西元1942年 核能 西元1945年 小男孩原子彈 西元1945年 濃縮鈾 西元1946年 ENIAC 西元1946年 恆星核合成 西元1947年 全像片 西元1947年 光合作用 西元1947年 電晶體 西元1948年 資訊理論 西元1948年 量子電動力學 西元1948年 隨機對照試驗 西元1949年 放射性碳定年法 西元1949年 時光旅行 西元1950年 西洋棋電腦 西元1950年 費米悖論 西元1951年 海拉細胞 西元1952年 細胞自動機 西元1952年 米勒─尤列實驗 西元1953年 DNA結構 西元1955年 原子鐘 西元19

55年 避孕丸 西元1955年 安慰劑效應 西元1955年 核糖體 西元1956年 平行宇宙 西元1957年 抗鬱劑 西元1957年 太空衛星 西元1958年 分子生物學的中心法則 西元1958年 積體電路 西元1959年 抗體的結構 西元1960年 雷射 西元1961年 破解合成蛋白質所需的遺傳密碼 西元1961年 人類首次進入太空 西元1961年 綠色革命 西元1961年 標準模型 西元1963年 混沌和蝴蝶效應 西元1963年 認知行為療治療 西元1964年 腦側化 西元1964年 夸克 西元1965年 宇宙微波背景 西元1966年 動態隨機存取記憶體 西元1967年 內共生學說 西元1

967年 心臟移植 西元1967年 農神五號火箭 西元1969年 ARPANET網路 西元1969年 人類首次登月 西元1972年 遺傳工程 西元1975年 費根堡常數 西元1975年 碎形 西元1977年 公鑰密碼學 西元1978年 心智理論 西元1979年 重力透鏡 西元1980年 宇宙暴脹 西元1981年 量子電腦 西元1982年 人工心臟 西元1983年 表觀遺傳學 西元1983年 聚合酶鏈鎖反應 西元1984年 端粒酶 西元1984年 萬有理論 西元1987年 粒線體夏娃 西元1990年 生命分域說 西元1990年 哈伯望遠鏡 西元1990年 全球資訊網 西元1994年 全球定位系統

西元1998年 暗能量 西元1998年 國際太空站 西元2003年 人類基因組計畫 西元2004年 火星上的精神號與機會號 西元2008年 複製人 西元2009年 大型強子對撞機 西元2016年 基因療法 西元2016年 重力波西元 西元2017年 證明克卜勒猜想 ‧約西元前5000年〔宇宙學的誕生Birth of Cosmology〕 在希臘文中,「kosmos」意指「宇宙」,因此現在我們使用「宇宙學」(cosmology)來指稱研究宇宙性質、起源和演進的科學。在古典學中,一個社會的宇宙學代表這個社會的世界觀,或這個社會如何思考方式人從何而來、人為何出現在此、以及人的去處。整個人類歷史中

,人類文明透過創世故事、神話、宗教、哲學,打造並滋養了人類社會的宇宙觀,最近這段時間,科學也加入了這個行列。 一直以來,有關人類如何看待星辰,或者我們那些久遠的祖先一定是以哪種方式看待蒼芎之類的老生常談,不時出現在我們耳裡或眼前。雖然推測是一件有趣的事,但我們不可能知道史前人類到底是怎麼想的,因為,就定義而言,史前時代是一段沒有記錄的時代。這也是為什麼最古老的考古遺物中,和天文主題有關者如此重要的原因:它們提供了一些實際的資料,讓我們可以藉著這些資料,來試圖瞭解古代人如何看待宇宙。 有關人類文明如何看待宇宙這件事,已保留下來的最古老證據來自蘇美文明,這些證據就在一部分的蘇美星圖,或簡陋的天文工

具零件之中,有些學者相信,這樣的歷史可以回溯至5000至7000年前。甚至從那個時代有限的資訊碎片中,都能看出蘇美人對太陽、月亮、主要行星和恆星運行的理解,有著一定的複雜程度。於是,蘇美人打造了史上第一個城邦,成為終年種植作物,不再游牧遷徙的族群,這件事說來或許也沒那麼令人意外。 蘇美人的宇宙觀可能是人類史上第一個將天體神格化的宇宙觀,後來的巴比倫人、希臘人、羅馬人,和其他宇宙學家也承襲了這樣的做法。蘇美人的宇宙觀還決斷地認為,宇宙並非以地球為中心,還有許多天堂和地球存在。這樣的觀念意外地和現代的宇宙觀產生共鳴,因為事實看來是這樣的:宇宙根本不存在所謂的中心,而且顯然有很多像地球這樣的星體存在

。

碳循環計算機進入發燒排行的影片

提供簡單的健康料理給大家參考。

希望大家能夠簡單的落實均衡飲食,越吃越健康。

跟我討論菜單,加入LINE@ 👉 https://line.me/R/ti/p/%40lgp7801d

沒時間做健康料理?

台灣風味代餐👉https://goo.gl/Vb3di9

TDEE計算機 https://www.freedieting.com/calorie-calculator

以碳排放量為基礎的加工製程損失評估模式

為了解決碳循環計算機 的問題,作者賴沛羽 這樣論述:

全球暖化造成的環境衝擊,使得節能環保議題日趨重要,企業如何兼顧成長的同時將環境衝擊降至最低,成了重要的課題。其中,循環經濟的思維受到世界各先進國家的重視。在循環經濟的思維下,提升產品品質、妥善率及可靠度,不但可以提升產品價值,同時在生產階段可以降低重工和報廢的比率,進一步減少生產成本和碳排放的降低,若未來課徵碳稅時勢必也是一筆可觀的成本支出。因此本文將聚焦於探討提升產品製程品質可以降低的碳排放量的模式之建立,透過統計檢定來判定製程改善的方向,同時計算改善前後的排碳數學模式。顯然的,應用本文所提供的模式,企業除了可以降低成本損失,尚可以計算出減碳利益以回應全球暖化,朝著永續企業發展,提供企業除

了成本之外,另一個重要的效益參考。

人類大未來:下一個五十年,科技如何讓人類更幸福?

為了解決碳循環計算機 的問題,作者吉姆.艾爾卡利里 這樣論述:

「史蒂芬霍金科學傳播獎」首屆得獎者 暢銷書《悖論》、《解開生命之謎》作者吉姆.艾爾卡利里 邀請各領域頂尖科學家,針對科技未來撰寫十八篇深度導文 讓我們思考人類會將地球的未來帶向何方? 你覺得未來會是什麼模樣? 街上人們踩著懸浮滑板,出門再也不用自己開車;科學家發明能讓人感到幸福的藥丸,基因改造讓人們永遠不再生病;AI就是你的管家,生活大小事都靠機器人打理;蜘蛛絲能建造出比鋼筋更堅固的橋,有記憶的金屬能夠自動修復;週末搭太空船去月球旅行;時光機讓你回到過去挽回曾經犯下的錯…… 也有可能,人們努力發展科學與經濟,想讓大家未來都過上更好的生活,卻忘了保護我們的現在

,導致大自然的各種反撲…… 在未來,上述的一切都有可能發生。科學家每天都有新的發現,但未來之所以充滿各種可能,不是因為科技會有出人意表的發展,而是取決於我們如何運用科技。 本書集結了各方領域的頂尖專家,帶著我們了解人口、氣候、能源、醫學、人工智慧、生物科技和宇宙探索的研究現況與未來展望。然而真正洞察未來走勢的科學作品,往往能善用對於未來的想像來反映世人當下的焦慮。 當基因檢測日漸普遍,你真的想知道自己有無罹患不治之症的風險嗎? 當自動車面臨兩難抉擇,它該撞上推著嬰兒車的孕婦,還是犧牲自己的乘客? 當物聯網全面上線,駭客有辦法從你的水壺進而控制你的整個房子嗎?

我們是第一個能自主自決的物種,為世上所有生物保全一個適宜居住的地球? 又或者人類只是自然循環的一部分,當繁殖過頭便隨著大自然一起「重置」? 與其將本書看作是對未來的預測,不如說是「人類渴望的未來」。科學家們所提出的科技道德問題,讓身為科技使用者的我們有機會深度思考,在下一個五十年,我們的意圖與行動可以如何讓人類過得更幸福。 作者簡介 全書編選: 吉姆.艾爾卡利里(Jim Al-Khalili) 學者、作家及節目主持人,曾獲頒大英帝國官佐勳章(OBE)。他是頂尖的理論物理學家,在英國索立大學任教並進行量子力學的研究。他主持過多個電視與廣播節目,包括獲

得英國影藝學院獎(BAFTA)提名的《化學:一段揮發性的歷史》(Chemistry: A Volatile History)以及《渾沌的祕密生活》(The Secret Life of Chaos),目前主持BBC Radio 4每週一次的科學節目《科學化的生活》(The Life Scientific)。他獲頒2007年皇家學會的麥可法拉第(Michael Faraday)獎及2011年英國物理學會的克耳文獎(Kelvin Medal and Prize),以表彰他在科學教育方面的貢獻。他更在2016年成為史蒂芬霍金科學傳播獎(Stephen Hawking Medal for Scienc

e Communication)首屆得獎者,並於2018年入選英國皇家學會院士。著有多本暢銷科普書籍,被譯為二十種語言,包括《解開生命之謎》、《悖論》等書。 共同作者: 人口學:菲利浦.波爾(Philip Ball) 科學作家,二十多年來一直擔任英國《自然》(Nature)雜誌的編輯,目前也有在《化學世界》(Chemistry World)、《自然材料》(Nature Materials)、《BBC未來》(BBC Future)、《展望》(Prospect)等期刊寫專欄,並不定期為《新科學人》(New Scientist)、《紐約時報》(New York Times)、《衛報》(T

he Guardian)、《金融時報》(Financial Times)和《新政治家》(New Statesman)等出版物撰稿,最近還開始在BBC Radio 4擔任《科學故事》主持人。著有Bright Earth: The Invention of Colour、The Music Instinct、Curiosity: How Science Became Interested in Everything、Invisible: The Dangerous Allure of the Unseen等書,其中Critical Mass: How One Thing Leads to Anot

her一書獲得了2005年英國皇家學會科學書籍獎(Royal Society Prizes for Science Books),最新著作為The Water Kingdom: A Secret History of China。 生物圈:蓋雅.凡斯(Gaia Vince) 科學作家,曾任《自然氣候變化》(Nature Climate Change)、《自然》和《新科學人》(New Scientist)雜誌的編輯。她的文章常見於英國、美國和澳洲的報章雜誌,並且在廣播及電視上主持科學節目。她的第一本書Adventures in the Anthropocene: A Journey t

o the Heart of the Planet We Made贏得了2015年英國皇家學會溫頓科學讀物獎(Royal Society Winton Prize)。 氣候變遷:茱莉亞.史琳戈(Julia Slingo) 氣象學家及氣候科學家,在2009至2016年間擔任英國氣象局首席科學家,擅長運用創新的方法及複雜的模式預測氣候的變化。2015年獲選為英國皇家學會院士,2016年獲選為美國國家工程院外國會員。 醫學的未來:亞當.庫察斯基(Adam Kucharski) 倫敦衛生與熱帶醫學院(London School of Hygiene Tropical Medici

ne)助理教授,專門從事傳染疾病預防工作。他在劍橋大學完成數學博士學位,接著進入華威大學(University of Warwick)學習醫學。他常受邀於《觀察》(Observer)、《新科學人》和《連線》(Wired)等雜誌發表文章,2012年獲得惠康基金會科學寫作獎(Wellcome Trust Science Writing Prize),2016年出版第一本書籍The Perfect Bet: How Science and Maths Are Taking the Luck Out of Gambling。 基因體學與基因工程:亞拉席.普拉薩(Aarathi Prasad)

英國倫敦帝國學院(Imperial College London)遺傳學博士,曾任職於英國文化協會(British Council),並於倫敦大學學院(University College London)做專業研究。她在BBC 1、BBC Radio 4、Channel 4、國家地理頻道和探索頻道策劃並主持了多部科學紀錄片,她也是經驗豐富的科學作家,書籍作品包括In the Bonesetter’s Waiting-Room: Travels in Indian Medicine和Like A Virgin: How Science is Redesigning the Rules of S

ex等書。 合成生物學:亞當.盧德弗(Adam Rutherford) 英國倫敦大學學院(University College London)遺傳學博士,BBC熱門科學節目《科學內幕》(Inside Science)主持人。曾任《自然》雜誌編輯十餘年,並長期為《衛報》、《連線》等媒體撰稿。他熱中將科學轉化成大眾都會感興趣的知識,出版了多部關於基因和生命起源的暢銷著作,他的第一本書Creation: The Origin of Life / The Future of Life入圍2014年惠康基金會科學寫作獎。他同時參與制作並主持了《細胞》、《基因密碼》、《扮演上帝》等多部BBC紀錄

片,還擔任多部電影的科學顧問,包括《末日之戰》(World War Z, 2013)、《金牌特務》(Kingsman, 2014)、奧斯卡得獎電影《人造意識》(Ex Machina, 2015)、《滅絕》(Annihilation, 2018)等。 超人類主義:馬克.沃克(Mark Alan Walker) 新墨西哥州立大學(New Mexico State University)哲學系教授,非營利組織世界燒人協會(Humanity Plus)前董事會成員,倫理和新興技術研究所(Institute for Ethics and Emerging Technologies)現任董事會成

員。他的第一本書Happy-People Pills for All討論發明先進藥品是否能提高人們的幸福感,他的最新著作Free Money for All則討論美國公民的基本收入是否應無條件達到一萬美元。 雲端技術與物聯網:娜歐蜜.克萊莫(Naomi Climer) 工程師,專長是廣播、媒體和通訊技術,現任索尼英國技術中心(Sony UK Technology Centre)非執行董事。她是國際工程技術學會(Institution of Engineering and Technology)第一位女性主席,2013年入選英國皇家工程科學院(Royal Academy of Engi

neering)院士,2016年被《每日電訊報》(Daily Telegraph)和女性工程學會(Women’s Engineering Society)推舉為英國工程界最具影響力的五十位女性之一,同樣被《電腦週刊》(Computer Weekly)評為英國IT界最具影響力的五十位女性之一。 網路安全:艾倫.伍華德(Alan Woodward) 電腦安全專家,英國電腦協會(British Computer Society)、皇家統計學會(Royal Statistical Society)及英國物理學會(Institute of Physics)成員。他原本是物理學家,因為對計算機科

學產生興趣,轉而致力於網路安全研究。離開研究所之後,他會英國政府工作多年。後來他回到英國索立大學(University of Surrey)擔任客座教授,同時繼續為歐洲刑警組織擔任顧問。 人工智慧:瑪格瑞特.波登(Margaret A. Boden) 英國薩塞克斯大學(University of Sussex)認知科學研究教授,是AI研究領域最知名的人物,協助規劃並發展全世界第一個認知科學學術課程。她擁有醫學、哲學和心理學學位,她的研究便是將這些學科與人工智慧(AI)結合。她是英國國家學術院(British Academy)及美國人工智能協會(Association for the

Advancement of Artificial Intelligence)成員,並獲頒大英帝國勳章。她的著作已被翻譯成二十多國語言,最近出版的一本書為《AI:人工智能的本質與未來》(AI: Its Nature and Future)。 量子運算:溫佛瑞.亨辛格(Winfried K. Hensinger) 英國薩塞克斯大學量子技術研究教授。他在昆士蘭大學取得了博士學位,主修量子與超冷原子的表現,並且加入美國國家標準暨技術研究院(National Institute of Standards and Technology)與諾貝爾物理獎得主威廉‧菲利普斯(William Dani

el Phillips)的團隊共同進行研究。目前任職薩塞克斯量子技術中心主任,最近和他所領導的研究小組發表了第一個大型量子電腦的建造藍圖。 智慧材料:安娜.普洛薩斯基(Anna Ploszajski) 白天是工程式暨材料科學家,晚上則致力於科學傳播。她經常以材料科學為主題表演單口相聲,擁有自己的播客節目,並且在《材料世界》(Materials World)等期刊上撰寫文章。2017年贏得英國皇家工程院傑出青年工程師獎(Young Engineer of the Year),並進入全球科學最具規模的科學傳播比賽FameLab的英國區決賽。閒暇時喜歡吹小號,正在鍛練游泳,目標是游過英吉利

海峽。 能源:傑夫.哈迪(Jeff Hardy) 倫敦皇家理工學院(Imperial College London)格蘭瑟姆氣候變化與環境研究所(Grantham Institute)的資深研究員,專門研究低碳能源系統的未來發展,以及該系統與人們日常生活和企業營運的關係。曾任英國天然氣暨電力市場管制局(Ofgem)永續能源發展小組的主管和政府間氣候變遷委員會第三科學小組主任,並曾在英國能源研究中心(UK Energy Research Centre)、英國皇家化學學會(Royal Society of Chemistry)、約克大學(University of York)綠色化學小組

、塞拉菲爾德核能實驗室(Sellafield)等機構進行研究。 運輸:約翰.邁爾斯(John Miles) 英國劍橋伊曼紐爾學院(Emmanuel College, Cambridge)院士、英國皇家工程院(Royal Academy of Engineering)工程學系教授、英國汽車工業協會(UK Automotive Council)創始成員暨智能移動小組主席,專長為未來運輸技術與經濟發展,特別著重能源效率與環境影響方面。 機器人學:諾爾.夏基(Noel Sharkey) 英國雪菲爾大學(University of Sheffield)人工智能和機器人技術的榮譽教授、

責任機器人基金會(Foundation for Responsible Robotics)的聯合主席、非政府組織機器人武器控制國際委員會(International Committee for Robot Arms Control)主席,以及BBC當紅節目《機器人大擂台》(Robot Wars)主裁判。他一直在美國耶魯(Yale University)和史丹佛大學(Stanford University)與英國埃塞克斯(University of Essex)、艾克斯特(University of Exeter)和雪菲爾大學從事研究和教學工作,研究專長包括心理學、語言學、計算基科學、人工智能、

機器人學習技術和機器人倫理。 星際旅行與太陽系移民:露易莎.普瑞斯頓(Louisa Preston) 英國太空署(UK Space Agency)極光研究員,在倫敦大學伯貝克學院(Birkbeck, University Of London)研究天體生物學。她曾參與美國、加拿大、歐洲及英國太空署的研究計畫,研究地球上的生命體如何在極端嚴苛的環境中生存,作為外人生命形式的藍圖並模擬可能的棲息條件。她曾受邀至2013年TED大會和大家談論如何尋找火星生命。她的第一本書籍創作為Goldilocks and the Water Bears: The Search for Life in th

e Universe。 末日啟示:路易斯.達奈爾(Lewis Dartnell) 英國西敏寺大學(University of Westminster)天體生物學研究員,專門研究火星表面的微生物生命體及其存在的可能性,還有人們該如何發現它的存在。他經常受邀上科學節目講述相關主題,並出版了Life in the Universe: A Beginner’s Guide和The Knowledge: How to Rebuild our World from Scratch等書,後者為《週日泰晤士報》(Sunday Times)最佳年度書籍。 譯者簡介 謝孟宗 東海大學外國語文學

系學士、成功大學外國語文學系碩士。曾獲梁實秋文學獎譯文首獎、譯詩獎、散文創作獎等十餘種獎項。 林瑞堂 台大外文所畢業,翻譯作品包含藝術、歷史、宗教、身心靈成長等領域。 序論:未來尚未決定?並非科技會有出人意表的發展,而是看人類如何使用科技。 地球的未來:人口統計,資源保護,氣候變遷 1. 人口學:社會學家預測未來將會是「都會型未來」。然而隨著人口暴增、生活空間擁擠、貧富差距擴大、生活步調加快,如果你夠幸運有選擇的權利,你會選擇住在都是嗎? 2. 生物圈:人類只是自然循環的一部分,當繁殖過了頭便隨著大自然一起「重置」?又或者我們是頭一個能自主自決的物種,

能夠克制天生的貪婪與衝動,讓未來的地球依舊適宜人居? 3. 氣候變遷:有人說人類的活動加速氣候變遷,有人認為溫室效應是地球本身的循環週期,無論成因是何者,人類的生活型態都必將做出調整。我們應該問自己,人類已經準備好面對即將來臨的氣候劇變了嗎? 人類的未來:醫學,遺傳學,超人類主義 4. 醫學的未來:當基因檢測與精準醫療的時代來臨,醫療的決斷責任也會逐漸從醫師轉移到病人身上。在治療方法有限的情況下,你會想知道自己有無罹患不治之症的風險嗎?醫師該不該將患者的基因遺傳疾病告知家屬呢? 5. 基因體學與基因工程:DNA電腦的研發,真的能實現電影《露西》的場景,將全世界的知識裝進一個小小的DNA隨身

碟嗎? 6. 合成生物學:透過合稱生物學,大自然的一切基因將可由人類自由混搭,作為己用。除了可將蜘蛛絲做為堅固建材,未來或許真的能讓太空人擁有「浩克」般的細胞自癒能力…… 7. 超人類主義:未來科學家可以利用基因工程、仿生學、奈米科技等技術,強化人類的智能、壽命、道德和幸福感受。如果人人都成為新一帶的超人類,我們的人生還有需要努力與犧牲的目標嗎?你也會想藉由科技的力量成為無所不能的人嗎? 線上未來:人工智慧,量子運算,網際網路 8. 雲端技術與物聯網:當物聯網全面上線,駭客有辦法從你的水壺進而控制你的整個房子嗎?政府有辦法從一個正在連線的機器進而掌控整座電廠嗎 9. 網路安全:網路安全最大

的漏洞其實來自使用者而非電腦。在此後十年內我們必須決定,要讓人工智慧成為網路世界的保鑣,或是繼續仰賴判斷有可能失準的人類充當網錄警察? 10. 人工智慧:假使有朝一日,某個系統通過了圖靈測試,就能證明它具有如人類一般的「思考能力」或「意識」嗎?擁有「人性」的人工智慧,對人類的未來是福是禍? 11. 量子運算:「量子電腦」可以解決目前最高效能電腦花十億年都無法解決的問題,帶給人類未來無限的可能性。但重點是,該如何實際建造出一台量子電腦?我們在有生之年可以親眼見識量子技術的奇蹟嗎? 打造未來:工程,運輸,能源 12. 智慧材料:若你擁有的物品可以自主感知、回應、移動、調節、變形、修復,你的生活

將會變成什麼光景? 13. 能源:如果能源可以是免費的,就像我們呼吸的空氣,人類社會將會走向更光明的未來嗎? 14. 運輸:電動車和自動駕駛已經準備上路,未來還會出現什麼樣跨時代的運輸工具改變人們的生活? 15. 機器人學:當意外發生時,自動車該為了避開路上的孕婦而犧牲自己的乘客嗎?機器人保母可以接手孩子的教育問題嗎?我們應該將取人性命的決定交在武裝防禦機器人手中嗎?在廣泛使用機器人之前,我們有辦法解決機器人的道德難題嗎? 未知的未來:時空旅行,星際移民,宇宙生命 16. 星際旅行與太陽系移民:人口的擴張讓我們終究會前往太陽系的其他地方定居,但憑著人類脆弱的肉體與心智,該如何在宇宙中求生?

17. 末日啟示:萬一未來並未依約到來,我們該如何保存現代知識的種子,讓倖存者能儘快將文明重開機? 18. 瞬間移動與時間旅行:在量子糾纏(瞬間傳送的概念)與蟲洞(時間旅行的觀念)的論文出版八十年後的今天,我們能夠證明電影《星際效應》的設定是真的嗎? 延伸閱讀 關於作者 索引 第四章:醫學的未來亞當‧庫察斯基(Adam Kucharski) 因人制宜的醫療檢測將不只適用於傳染病的防治,也將普及於其他醫學領域。二○一五年,美國總統歐巴馬(Barack Obama)啟動「精準醫療計畫」(Precision Medicine Initiative),將綜合患者的基因圖譜、

居住環境和生活型態發展個人化治療,取代一體適用的傳統療法。疾病防治將越來越著重患者的個別病況,這將是未來醫療的大勢所趨。除了原本已有考慮到個體差異的醫療手續(例如輸血得斟酌血型),將來還會運用基因體排序這一類的新式檢測,讓醫師能更容易預測哪些療程會如何影響哪些病患。例如某些癌症藥物只對含特定基因特徵的腫瘤有效,又如囊腫纖化症用藥Ivacaftor僅適用於百分之五具某類基因突變的患者。 精準醫療讓醫學更能先發制「病」,不再等到患者發病才診治,而是以詳細數據為輔,在潛在疾病未釀成禍患前即時出手。基因檢測讓醫師得以預見遺傳病症,但目前只著重於有害的突變類型,如BRCA1基因突變。身懷此類突變的婦女,

一生之中有百分之六十五的機率罹患乳癌。在這樣的狀況下,先一步動手術有機會減低罹癌風險。二○一三年,女星安潔莉娜‧裘莉(Angelina Jolie)決定動雙乳切除術,正是因為檢查出BRCA1基因突變。 最終,檢視整組基因體(而非特定基因)這種做法會變得越來越普及,隨之而來的將是大量的數據。據美國冷泉港實驗室(Cold Spring Harbor Laboratory)的研究人員估計,到了二○二五年,儲存人類基因體資料所占用的電腦空間將會比Youtube或Twitter更大。然而上述所花費的空間和時間並不包含分析這龐大又複雜的數據。在某些案例中,單一基因與特定病症的關聯(比如BRCA1與乳癌)經

由大型臨床實驗,證據確鑿。在理想情況下,每種疾病的都可以套入這樣簡單的規則:甲基因的乙突變引發丙疾患。若是一種病症很不湊巧地關係到多種基因,或者該病症相當罕見,要評估箇中風險便困難許多,要判斷是否以及如何施行預防療法也就相對不容易。

利用啤酒釀造廢酒糟萃取回收抗氧化物質之研究

為了解決碳循環計算機 的問題,作者林晋弘 這樣論述:

工業化時代後,大量的碳排放和垃圾,讓人類所處的環境和生態岌岌可危。透過「永續能源」、「循環經濟」,大家都在尋找與地球永續共存的創新模式。廢酒糟係指的是酒類在加工過程中所產生之麥芽及穀類殘渣,一般視也同為酒類的廢棄物。產量比較大的有玉米酒糟、米酒糟、高粱酒糟及啤酒酒糟。主要原因,是廢酒糟含有豐富的蛋白以及其他的營養成份,也常被使用來當飼養魚類禽畜等的飼料。這種傳統使用途徑依然是把酒糟當作廢棄物來處理。雖然,隨著生物科技技術的快速發展,廢酒糟可以被重新拿來使用而有了新的視角與價值。廢酒糟中含有許多的酵母菌及包括一級、二級代謝產物,含有豐富的生物機能性物質,非常具有開發的潛力。近幾年的研究發現,酒

糟成分中含抗氧化物質,可能具有幫助抗氧化及美白的效果。酒糟種類以啤酒酒糟規模最大,其所含機能性成份的回收及產品開發利用的潛力受到矚目。傳奇酒業股份有限公司目前每年產生啤酒廢酵母及酒粕約分別為10噸及50 噸以上,以往,而這些啤酒廢棄物都未積極充分加以開發應用,為了永續發展,並強力執行”綠色生產”,強調環境保護及企業社會責任,以後將積極研究及開發啤酒廢酵母及酒粕之應用,利用啤酒廢酵母及酒粕生產生技保健食品及生技保養品,一方面達成「循環經濟」及自然資源永續利用,另一方面則開創企業新企機並增加商機及財源,進而使企業永續經營發展。本實驗以啤酒廢酒糟為萃取的原料,依次改變 (1) 溫度 (2) 酒精濃度

(3) 液固比 (4) 時間 (5) pH,探討廢酒糟在總酚類化合物含量及類黃酮含量在最適化的萃取條件下,而進一步使最適化的條件之下萃取之廢酒糟總酚類及類黃酮化合物做抗氧化特性的分析。研究中所得到的啤酒廢酒糟總酚化合物及類黃酮之化合物,最適化的萃取條件及抗氧化能力,可作為保健食品及醫藥品開發之參考。關鍵字:啤酒、廢酒糟、萃取、總酚、類黃酮、抗氧化、最適化。

想知道碳循環計算機更多一定要看下面主題

碳循環計算機的網路口碑排行榜

-

#1.種碳也可以賺錢?環保意識下的農業新[錢]景

我們期望能將各行各業產生出的有機廢棄物循環再利用,達到零廢棄的目標, ... 的碳測量機制,才有人能願意購買,但這勢必要在前期投入巨量資金和人力制定計算機制。 於 www.bio-techs.com -

#2.招生類別碩士班

注意事項本考科禁止使用掌上型計算機;滿分為200分. 1. (a) 請列舉說明,減緩全球氣候變遷最有 ... 全球碳循環的變化,是造成全球暖化的最重要原因。(a)請畫一個簡圖說明. 於 rc038.ndhu.edu.tw -

#3.碳水循環法(Carbohydro Cycling Diet) | FitMe 健身餐精選文章

執行碳水循環法方法 · 一、計算出自己每日所需的巨量營養素(蛋白質、碳水化合物、脂質) 蛋白質: 每磅瘦肉體重(LBM)需要1-1.2克的蛋白質需求量. 若某人180磅 ... 於 www.fitme24.com -

#4.碳循環失敗的推薦與評價,DCARD、PTT、YOUTUBE

碳循環 失敗的推薦與評價,在DCARD、PTT、YOUTUBE、FACEBOOK和VOGUE Taiwan這樣回答,找碳循環失敗在 ... 更多影片✨你該計算營養素?https://youtu.be/qxBliydGw1w 於 fancy.mediatagtw.com -

#5.低碳建築聯盟LCBA (Low Carbon Building Alliance)

低碳工法&低碳循環建材諮詢: ... 設計案」與「基準案」之條件求出兩案之建築碳足跡指標CFI,CFI',再以其減碳百分比DCF以作為分級評估之依據,其計算如下諸式所示:. 於 www.lcba.org.tw -

#6.碳循環飲食法完整使用方法 - Peeta Fitness 健身網

那麼這篇文章要跟大家介紹的就是碳循環飲食,也是Peeta葛格認為最棒的飲食方式。 ... 我們每天攝取的熱量不一定要固定,可以用一星期的平均來計算. 於 www.peeta.tw -

#7.「低碳飲食」怎麼吃才能瘦?「低碳飲食」完整教學

低碳飲食,也可稱為低醣飲食,意思就是指「減少飲食中的碳水化合物含量,增加好的油脂和蛋白質。 ... 低碳飲食注意事項3:營養均衡、要計算卡路里熱量. 於 www.womenshealthmag.com -

#8.永續工程及淨零排放願景

步驟2 :計算機具(Equipment)使用之碳排放量. 步驟3 :工程施工方法之工程碳排放量評估模式. 以韓國中南部地區之房屋建築基礎工程為例. • 反循環基樁法施工階段比 ... 於 www.swcb.gov.tw -

#9.碳盤查與碳足跡-淨零服務-淨零排放 - 工業技術研究院

面對全球貿易碳稅的挑戰與企業競爭力的考量,許多企業急於加入減碳行列。工研院「永續碳管理平台」涵蓋「組織型溫室氣體盤查」與「產品碳足跡計算」兩大計算模組。 於 www.itri.org.tw -

#10.碳循環飲食- 增肌減脂必備|最棒的健身飲食? - YouTube

碳循環 飲食可以依照你的重訓強度、身體狀態、天生條件來調整攝取碳水的份量。要拿來增肌、減脂、增肌減脂都可以使用。 訂閱按下小鈴鐺, ... 於 www.youtube.com -

#11.生酮進階版,超級飲食法「碳循環」 - Attaboy | Deven的跨旅程

碳循環 飲食法是什麼 · 碳循環的好與壞. 優點; 缺點 · 安排建議與範例. step1 確立方向,抓出總攝取熱量; step2 安排每日運動與飲食; step3 計算高低碳日各項 ... 於 trans-attaboy.com -

#12.淨零路徑缺2030年中期目標民間提減排40%、碳定價3000元

攝影:李蘇竣我國宣示2050淨零碳排放,綠色公民行動聯盟與環境權保障基金會 ... 或缺,循環台灣基金會執行長陳惠琳指出,國際上已有共通的碳計算工具 ... 於 e-info.org.tw -

#13.最新消息- 電子計算機統一發票停止適用 - 鉅茂科技

為落實節能減碳及推動電子發票,修正發布統一發票使用辦法相關歷程如下: 第1次修辦法:105年7月15日定明自106年1月1日起停止核准營業人申請以電子計算機開立統一發票 於 www.datawin.com.tw -

#14.30天高效減重-掌握熱量就變瘦|TDEE計算器 - GYMIRIN

30天高效減重-掌握熱量就變瘦|TDEE計算器|GYMIRIN 健身平台 ... 中,不管是生銅,間接式斷食,或是碳循環,熱量赤字(caloric defecit)的關鍵原因。 於 www.gymirin.com -

#15.【心得】自制Excel 熱量計算機@烹飪技巧哈啦板

我抓7格是為了可以計劃一整周的飲食. 例如有在跑碳循環這東西,你又剛好是健身仔. 那低碳日那天的熱量攝取可以低一點,才不會吃一堆脂肪覺得噁心. 於 forum.gamer.com.tw -

#16.艾瑪華森親自參與並推出「時尚足跡計算機」 - ET Fashion

(艾瑪華森,Emma Watson,環保,碳排放,時尚足跡計算機,Fashion Footprint Calculator) ... 陳妍希公開「一周碳循環菜單」,直呼瘦身超有感. 於 fashion.ettoday.net -

#17.碳足跡計算 - IBM

公司、建築、土地、結構或零售位置的碳足跡以每年排放二氧化碳的噸數來測量。 碳足跡計算機功能將計算基於三個環境範圍,包括下列元件:. 現場能源生產及其他工業活動 ... 於 www.ibm.com -

#18.[問題] 減脂請益吃不到tdee卻沒什麼瘦- 看板FITNESS

... 體脂:18% 基礎代謝:1900大卡tdee:2600大卡減脂法:高低碳循環+18 6 斷 ... 推qb110425: 鍋貼這種熱量計算不會準,煎得時候,每個人放的豬油不 ... 於 www.ptt.cc -

#19.《碳費設計篇》 碳費機制納入溫管法碳關... - 經貿透視雙周刊

「CBAM對臺灣產業影響的計算公式是,平均出口數乘上單位生產碳含量,再乘上 ... 再者,若臺灣推行有效碳費制度,藉由稅收循環機制,能增加消費與 ... 於 www.trademag.org.tw -

#20.搜尋- 《科學人知識庫》

抗生素改變碳循環0002.Manure Problems. 史密斯(Peter Andrey Smith). 姚若潔. 2020年4月. 醫學 ... 霍勒里思計算機.非洲傳教士0006.Age of Antibiotics . 於 sakb.ylib.com -

#21.碳足跡盤查與應用實務講習班

失衡的碳循環. 5. Source: John Llewellyn, Business of Climate Change: Challenges and Opportunities , ... 碳足跡計算步驟一:排放係數的選擇. DoIt Pro ... 於 www.moeaidb.gov.tw -

#22.碳排淨零,中部企業最關注的7大疑問:天下永續會攜手東海大學

另外,非直接投入在生產的也不需計算。以SBTi角度,也是允許5%可排除在目標的邊界之外。 Q7: 企業做循環經濟是否跟碳減排相關?所謂循環經濟是否 ... 於 www.cw.com.tw -

#23.經部上架碳盤查計算器助中小企業建構減碳能力 - CSRone

國發會昨天公布2050淨零轉型路徑圖,製造部門將從製程改善、能源轉換及循環經濟等3面向著手,邁開減碳步伐,國發會主委龔明鑫也保證,將保留一定比例綠電 ... 於 csrone.com -

#24.2022年營養師增肌最佳飲食指南 - 扭轉肥

飲食風險:其實碳循環飲食是一個不管你要增肌還是減脂都是非常理想的飲食方法,但唯一的問題就是這樣中庸的飲食,短期內的 ... 要學會使用TDEE 計算機 ... 於 www.nutrifat.tw -

#25.行動概覽| 碳中和大挑戰 - 綠匯學苑

以香港平均家庭人數為3人計算,要是每人一天不吃剩食物, 每天可減碳1.11公斤,維持一年每人便可減404 ... 在一週內每天藉著減少用紙,重用及循環廢紙,達零廢棄紙張。 於 project.greenhub.hk -

#26.生物質燃料屬植物碳循環被視可再生碳中和- 20230109 - 明報

雖然煤炭、石油和天然氣等化石燃料原本也是來自物質轉化,但因為它們所含的碳已經離開碳循環很久而穩定地存在,燃燒它們會額外排放二氧化碳到大氣中, ... 於 news.mingpao.com -

#27.亞太第一萬事達卡全台首發碳足跡計算器攜手王道銀行打造第一 ...

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示,萬事達卡深知大眾對於減碳與永續消費生活型態的嚮往,因此與瑞典金融科技公司Doconomy合作推出「萬事達卡碳足跡計算器」 ... 於 www.chinatimes.com -

#28.宏碁英國為中小企業推出綠色獎勵商業方案 - ACER CSR

在英國,宏碁積極回應減少碳排放的挑戰,研究 1 指出終端用戶運算(end-user ... 該報告由PX 獨立計算和製作,可以針對選定的設備,提供環境和性能基準,使客戶能夠了解 ... 於 www.acer-group.com -

#29.碳審計工具箱

4. 6. 體. 11. 14. 計算器. 22. 關因素. 22. 24. 27. 28. 循環再用. 28. 物. 29. 放. 29. 輸. 31. 示. 34. 37. 44. Page 4. Page 5. 4. 排放二氧化碳(CO2)及其他溫室氣體 ... 於 www.cityu.edu.hk -

#30.香港氣候行動藍圖2030+

碳中和夥伴計劃. 低碳生活計算機. 更多詳情. 低碳生活計算機. 低碳綠色科研基金 ... 香港資源循環藍圖2035. 建築物電力使用指數網上基準工具. 於 www.climateready.gov.hk -

#31.碳水循環飲食 - Medium

因此,碳水循環希望可能結合低碳、生酮飲食的好處,並改善訓練效率。它在減肥期、增肌期都可以使用,目前頗受健身界青睞。方式主要透過調整食物份量攝取跟 ... 於 medium.com -

#32.增肌減脂有新招!碳循環飲食怎麼吃? - 蔬特羅- 零過敏生活

至於運動量低的低碳日,碳水化合物的攝取則以50克為上限,剩下的熱量以脂肪代替。如果想要採用更精細的計算方式,則可以先根據上面的公式,算出一週的三大 ... 於 trueterral.com -

#33.行事曆--歡迎光臨國立嘉義大學資訊入口網站

11-30, *, 三, *, 13:20-15:10, *, 111.11.30演講公告:氣候變遷解方? 永續農業與生態系碳循環, *, 森林生物多樣性館1樓演講廳(A37-102室), * ... 於 www.ncyu.edu.tw -

#34.什麼是碳循環飲食及其運作方式? - MYPROTEIN™

另一種方法是計算一次你的巨量營養素,再判斷自己的卡路里來自碳水的比例——並針對這個數據,以50-60% 為目標作為高碳攝取量以及30-40% 作為低碳攝取量。若 ... 於 www.myprotein.tw -

#35.【裘槎科研獎】學者研碳與水助揭生命之謎- 香港文匯報

香港科技大學物理學系、化學學系助理教授潘鼎,一直醉心地球深部碳循環和水科學研究。他利用廣州天河二號等超級計算機,是首個從理論出發,對碳結構 ... 於 paper.wenweipo.com -

#36.碳循環飲食該怎麼執行呢?今天讓我告訴您 | Potato Media

碳循環 飲食五大步驟 ; Step.1. 不管是增肌還是減脂最重要就是算出每日所需熱量 . 還不知道怎麼樣計算的人 ; Step.2. 決定自己想要增肌或是減脂. 想要增肌 ... 於 www.potatomedia.co -

#37.2022精選7款實用的款「飲食紀錄App推薦」,計算熱量卡路里

... 飲食佔七成!如此可見「飲食紀錄」是多麼重要的。以下推薦7款紀錄飲食、計算卡路里的app,讓妳在瘦身這相關標籤:運動,瘦身,減肥,健身,減脂,APP. 於 www.popdaily.com.tw -

#38.EARTH HELPER 減碳永續行動- 我的低碳小旅行 - 台泥DAKA

你的減碳計算機. DAKA減碳闖關. 你知道什麼是碳標籤、什麼是減碳標籤嗎? 世界上最低碳的交通工具是什麼? 旅行中怎麼吃,可以顧胃又低碳? 於 tccdaka.com -

#39.試算台灣森林碳固定機能

水的安定的存在,維持養分、能源循環的平衡. 構造,對自然災害等外在變異有抵抗力而 ... 態系在碳循環中碳貯蓄庫的變化量,按IPCC的 ... 起源的C貯蓄在森林,故計算. 於 www.forest.gov.tw -

#40.碳水循环饮食计算简介 - CSDN

碳循环 计算公式基本概念在健身训练中,有极为丰富的饮食方案,使用最广的其实只有如下几种:简单的热量计算饮食法、生酮饮食法、以及本篇文章所说的 ... 於 blog.csdn.net -

#41.建立超重力碳酸化技術發展儀控自動化

國立臺灣大學碳循環永續技術與評估研究中心. 研究助理. **** 國立臺灣大學碳循環 ... 此外,數字化儀控系統(digital instrument & control system)是以計算機、網路通. 於 proj.ftis.org.tw -

#42.為了永續,願意開始計算每日「碳足跡」攝取量嗎?

在台灣「食物碳足跡的計算」仍屬初期規劃階段,還需要大量的資源投入,目前農業的重心會放在,透過生產端植物的自然循環達到「碳中和」。 第一步必須先 ... 於 sunrisemedium.com -

#43.【圖解】碳盤查是什麼?減碳策略要怎麼訂 ... - ESG永續台灣

一、企業必須開始關注範疇三的碳排,特別是產品碳足跡,計算產品生命周期各階段的碳排放量,從產品開採的原料、製造、配送、消費者使用、產品報廢或回收 ... 於 esg.businesstoday.com.tw -

#44.作者-蔡士傑 - 博客來網路書店

... 瑜伽療癒的身心復健科學:解讀身體緊繃和疼痛的情緒原貌,找出創傷源頭的身心掃描,中國陸地生態系統碳循環的生物地球化學過程. ... 計算機圖形學(第四版). 於 search.books.com.tw -

#45.土壤碳庫與淨零排放降低氣候變遷衝擊最有潛力的方式

碳的循環是指碳以不同的形式在大氣、生物圈及土壤圈間的傳遞,大氣二氧化碳是通過植物光合作用固定碳,以及通過呼吸作用損失碳之間的動態平衡。人類活動 ... 於 www2.nchu.edu.tw -

#46.何謂tdee

所有的特殊飲食法,基礎都是TDEE 所有的特殊飲食法,像是生酮飲食、 碳循環、 ... 下方有以我的標準去設計的TDEE 熱量計算機與BMR 基礎代謝計算機可以使用~ 何謂TDEE? 於 sambo-dnr.ru -

#47.臺灣大學第25場跨領域學術交流會—理學院量子霸權、減碳催化

對二氧化碳轉換為一氧化碳的催化研究,釐清反應關鍵為高氧化價數的催化中心。而產物一氧化碳可以與既有商業化製程組合成燃料,達到將溫室氣體轉換為能源的零排放碳循環。 於 sec.ntu.edu.tw -

#48.NASA透過超級電腦繪製「樹地圖」,邁出開創性碳研究的第一步

碳是地球上所有生命的主要構成要素之一,該元素通過碳循環在陸地、大氣 ... 可更準確的在全球測量陸地碳儲量,該團隊使用強大的超級計算機和機器學習 ... 於 tccip.ncdr.nat.gov.tw -

#49.印刷電路板產業淨零碳排推動計畫-經濟部工業局 - 活動報報

計畫目的□ 協助印刷電路板業者提升自主數位化碳管理能力,建立產品碳含量計算機制,藉由更有效率追蹤生產排放熱點,加速企業規劃低碳轉型路徑,提高稼動率、良率以及 ... 於 www.idbevent.org.tw -

#50.減碳計算參數及公式 - 臺中市永續低碳生活網

領域 減碳措施 (方法) 減量項目 單位排放係數 再生能源 風力發電 節省電力 0.509kgCO2e/度電(kWh) 再生能源 太陽能光電 節省電力 0.509kgCO2e/度電(kWh) 再生能源 太陽能熱水 節省瓦斯(以油當量計算) 2.75tCO2e/公秉油當量 於 lowcarbon.greenideas.com.tw -

#51.圖書資訊處(計算機與網路中心) - 長榮大學協作平台

長榮大學- 圖書資訊處(計算機與網路中心) | 全球綠色大學百大| QS世界大學五星評等| 亞洲最佳大學排名351-400 | THE 世界大學影響力601-800 | QS世界大學排名801-1000 ... 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#52.中小企業碳排放估算工具

碳估算工具-協助企業快速計算溫室氣體排放量. 為協助企業因應國際2050淨零排放、歐盟碳邊境調整機制(CBAM)及綠色供應鏈減碳要求等,以跨出減碳第一步,故擬透過碳 ... 於 green.pidc.org.tw -

#53.食物組成計算器 - 愛健身

食物組成計算器,透過這個計算器,你可以輸入TDEE的每日攝取熱量以及碳水化合物、蛋白質及脂肪的百分比後算出每日要吃幾克碳水化合物、幾克蛋白質及幾克脂肪, ... 於 ifitness.tw -

#54.長遠減碳學習平台

香港資源循環藍圖2035. 香港電動車普及化路線圖. 香港清新空氣藍圖2035. 綠在區區. 管制即棄塑膠公眾參與. 低碳綠色科研基金. 低碳生活計算機. 於 www.susdev.org.hk -

#55.低碳飲食(低醣飲食)真的可以減肥? 不知這5件事不瘦反傷身!

利用低碳飲食規定的飲食比例,碳水化合物(醣類)20%、脂肪50%、蛋白質30%,來計算一天三餐該怎麼吃,例如:TDEE是1500大卡,算出來會得到每日 ... 於 blog.worldgymtaiwan.com -

#56.什麼永續的它? - TCO Certified

循環 的計算機的筆記型電腦還可以防止全新機器的碳排放,用水和礦物挖掘,這表明它對地球的破壞較小。 所有再製造的筆記型電腦循環的計算™伴隨著我們經歷 ... 於 tcocertified.com -

#57.【2021】碳循環飲食法| 通過調整碳水就能達到增肌和減脂的 ...

碳循環 飲食法可以同時增肌和減脂,這也是為什麼這種飲食法在健身界裡,越來熱門。 ... 需要時間來計算營養的攝取量; 分辨哪些食物為高碳還是低碳 ... 於 fitnesstwenty.com -

#58.News Focus-科學月刊Science Monthly

太陽系邊緣發現碳質天體協助了解太陽系早期動力模型 ... 樹木高低碳循環 ... 超越人腦計算能力的人工神經元誕生. 2018.03.01. 超越人腦計算能力的人工神經元誕生. 於 www.scimonth.com.tw -

#59.同心圓環保服務平台

碳盤查計算機 ... 2023-03-01 【碳議題】環保署:2021年排碳大戶共289家、排碳量占比82% ... 2022-11-28 【碳議題】 淨零轉型新選擇-資源循環網絡廢棄物清理計畫. 於 ccccircles.site -

#60.碳足跡 - 政府研究資訊系統GRB

關鍵字:產品碳足跡計算服務平台;碳足跡排放係數資料庫;數據品質系統 ... (一)全程計畫目標本計畫透過α-Test開發具高價值之低碳循環高功能新產品,並藉由產業聯結 ... 於 www.grb.gov.tw -

#61.什麼是碳水化合物?好壞醣類這樣吃才健康 - Hello醫師

碳水化合物(Carbohydrate)又稱作醣類,顧名思義,就是含有碳(Carbon)和氫 ... 計算每日應攝取熱量建議使用:BMR / TDEE 計算器:計算基礎代謝率、每日消耗總熱量). 於 helloyishi.com.tw -

#62.南市扎根淨零排放主動輔導企業減碳 - Yahoo奇摩新聞

... 低碳綠色運輸、住商能效提升、循環經濟綠色生活等四大面向落實減碳。 ... 針對溫室氣體盤查標準、盤查計算工具使用、碳抵換專案、碳中和等議題 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#63.碳盤查計算器 - 經濟部工業局產業節能減碳資訊網

碳盤查計算器(碳排金好算),協助中小製造業跨出減碳第一步. 工具目的:. 為協助產業因應國際淨零排放、歐盟碳邊境調整機制(CBAM)及綠色供應鏈減碳 ... 於 ghg.tgpf.org.tw -

#64.碳計算機. 碳足跡計算App

【廣編】GroupM群邑全球發布升級版碳計算器提供全渠道測量. 碳排放量計算公式 ... ALASKA 阿拉斯加輕鋼架節能循環扇電風扇SA-359D (黑) (無線. 於 qts.sararodero.es -

#65.深部碳揭祕 - EurekAlert

採用物理中的第一性原理模擬,他的團隊發現在地球內部的碳循環中二氧化碳 ... 在高性能計算機的幫助之下,他的團隊正在對關乎人類可持續發展的急迫和 ... 於 www.eurekalert.org -

#66.放射性碳定年法- 維基百科

C的含量(即碳庫效應),因此計算時必須要進行額外的校準。化石燃料(如煤和石油)的燃燒和50、60年代在 ... 但由於深海海水需經多年才會與表層海水循環融合的緣故,14 於 zh.wikipedia.org -

#67.逐漸酸化的海洋--《科學月刊》 - PanSci 泛科學

被人為干擾的碳循環. 大氣、海洋和陸地是地球系統中最重要的三個碳儲存庫。 ... 科學家透過熱力學的平衡計算,推估自工業革命以來,全球海洋表水的pH 值已經下降 ... 於 pansci.asia -

#68.碳循環飲食怎麼吃?三階段突破減重停滯期!不挨餓 - Heho健康

碳循環 飲食結合低碳和生酮的好處,不用捨棄澱粉、不用挨餓就能長肌肉,還有不錯的 ... 此外,碳循環飲食並沒有明確規範出碳水化合物攝取量,計算上比較麻煩且需要配合 ... 於 heho.com.tw -

#69.線上課程- 碳循環飲食法 - SuperFIT極度塑身

碳循環計算 方式. 一日所需熱量計算. 飲食比例原則. 運動日的飲食規劃. 均衡攝取營養素. 營養素計算. 高碳日及低碳日的訓練方式. 碳水及肌群訓練教學搭配. 於 superfit.com.tw -

#70.【2023最新】十大飲食紀錄App推薦排行榜 - mybest

擁有勻稱體態是許多人所追求的夢想,而在忙碌的現代生活中,不妨利用App 來計算吃下的卡路里並管理自身飲食狀況,以更有效率地達到減重目的、維持身體健康。 於 my-best.tw -

#71.聯邦綠卡環保上市低碳飲食/共享汽機車享10% 代扣繳享0.5%

聯邦銀行推出聯邦綠卡御璽卡,在電動車、共享交通、低碳飲食等方面,皆可享最高10%的加碼回饋,鼓勵持卡人走向綠色低碳生活。除此之外,卡片可選擇 ... 於 www.money101.com.tw -

#72.氣候模擬:再現地球運行規律,利用龐大數據預測未來--財經

氣候變化的預測,利用了最新的氣候科學和計算機技術。 ... 碳循環過程往往通過基於觀測數據的經驗法則來表現,因此無法嚴密地再現地球環境。 於 finance.people.com.cn -

#73.妳也害怕吃碳水化合物?|教你挑好碳 - Ashlee咻咻

頂多做過碳循環飲食,也是減脂得開開心心。 Q:既然不吃碳水可以進入生酮的狀態,還可以減肥,那為什麼不建議完全戒碳? A:第一,完全不吃碳水,妳會發現很容易情緒 ... 於 ashleexiu.com -

#74.碳循環飲食是什麼?計算原理一次搞懂,讓你放心大啖美食!

碳循環 飲食的全名是「碳水化合物循環飲食」,此飲食法是依照每個人每天的運動量高低,調整碳水化合物的攝取量。假設你今天的運動量大,需要較多的碳水 ... 於 www.sakura.com.tw -

#75.電動車電力轉換測試的節能減碳挑戰- 電子技術設計 - EDN Taiwan

最新能源回收測試解決方案可將待測物輸出能量回饋到電網循環利用,縮減設備成本與體積,達到節能減碳目標… 為了減緩氣候變遷、有效減少碳排放量,各國 ... 於 www.edntaiwan.com -

#76.溫室氣體減量的關鍵數字,電力排碳係數是什麼? - 台電綠網

此外,年排碳量2.5萬噸以上的用戶,每年需依法向環保署申報溫室氣體排放量,包括使用電力所產生的二氧化碳當量(間接溫室氣體排放),也是使用此係數進行計算。 「溫室氣體 ... 於 greennet.taipower.com.tw -

#77.元大銀行|鑽金碳吉

透過邀請客戶加入元大銀行降低碳排放量的行列,打造永續經營的綠色金融。 ( 碳排放量之計算方式為依交易電子化後所節省的臨櫃交易紙張數換算。 ). 於 www.yuantabank.com.tw -

#78.瞄準企業碳盤查需求,工研院永續碳管理平臺開放免費試用

由於臺灣仰賴進口,因此實現減少碳排應該以循環經濟為主,全生命周期從 ... 根據排放系數計算碳排放多少,企業再將填妥的Excel檔匯入工研院的雲端碳 ... 於 www.ithome.com.tw -

#79.台南市響應減碳淨零友善地球黃偉哲發布2050台南淨零路徑計畫

「住商效能提升」將建築物能源效率,規範納入低碳城市自治條例,2030年商用營業場域達100%LED燈具,2050年新建物100%符合近零碳建築,既有建物超過85%為近零碳建築。「循環 ... 於 www.tainan.gov.tw -

#80.臺北巿立大學103 學年度研究所碩士班入學考試試題

者,所考科目以零分計算。 ... 四) 請以簡圖解釋並且說明地球生態系之「碳循環」(Carbon cycle);並舉例說明因為人類活動干擾「碳循環」,已造. 於 envir.utaipei.edu.tw -

#81.玉山首創金融業碳排計算機未來授信導入碳定價 - 經濟日報

此外,導入內部授信碳定價,透過分析授信部位及企業所屬產業計算隱含碳成本,將顧客碳排納入授信考量,與顧客一同訂定減碳計畫,攜手企業共同邁向淨零家園 ... 於 money.udn.com -

#82.【減脂方法論】營養師示範碳循環飲食法

今天介紹的是簡易的方法,只有分成高低碳,三天低碳、一天高碳去做四天一個循環,非常適合剛接觸的朋友,快來看看唄! 於 nuturefit.com -

#83.減碳目標 - 臺南市低碳調適永續網 v_6.0.11

項次 面向 數據呈現方式 執行單位 110年執行成果 1 節能減碳 採當年度 環保局 2245.39萬公噸CO2e(110年數據盤查中) 2 節能減碳 採累計值 經發局 12.78% 3 節能減碳 採當年度 經發局 4,146.70KW/人 於 tainan.carbon.net.tw -

#84.經濟部:SIIR累計補助1122件創新研發計畫 - MoneyDJ理財網

SIIR計畫聚焦於?智慧應用?、?體驗情境?與?低碳循環?三項研發主題,也符合服務業發展主要趨勢,可引導商業 ... 於 www.moneydj.com -

#85.減脂tdee

麻煩各位如果使用TDEE計算機並執行熱量控制,一定須要落實均衡飲食的 ... 是16/8 間歇性斷食,或是碳循環飲食,都對改善賀爾蒙方面有幫助,對增肌減脂 ... 於 844277170.arnageauto.ru -

#86.以系統動態學建構某運輸公司之碳計算機

本研究主要以系統動態學建構運輸業之碳計算機模型,模型中除了探討二氧 ... 扣,形成一互為因果的循環,且模型中各變數所需輸入之資料參數值多半為公司. 於 www.tasder.org.tw -

#87.【綠趨勢】人工光合作用利用陽光將二氧化碳再循環為綠色甲烷

密西根大學電氣工程和計算機科學教授—Zetian Mi表示美國30%的能源來自天然氣,因此發展出綠色甲烷作為替代能源是很重要的。根據這項目標,密西根大學、麥 ... 於 agritech-foresight.atri.org.tw -

#88.碳循環計算器2023-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點新聞 ...

碳足迹计算· 碳排放计算过程在每次进行了影响碳排放计算的变更后触发碳排放计算器功能时,此功能按循环过程运行。 · 碳足迹计算公式根据您测量的对象不同 ... 於 year.gotokeyword.com -

#89.「2022智慧永續循環技術研討會暨專題競賽」 年輕學子自由發 ...

第二場大會演講邀到宏碁股份有限公司永續長劉靜靜以「企業永續與低碳循環」為題演說,分享宏碁企業低碳循環的目標與作法。 於 thupr.thu.edu.tw -

#90.WSP觀點/減到你還是減到我?減碳效益計算上應掌握的三大原則

... 來的效益,但如沒有考量清楚,許多企業可能會落入為別人減排的循環裡。 ... 許多企業在導入減排措施後,每年都將前一年度的效益納入計算,例如今 ... 於 www.wishingsoft.com -

#91.bitbitcode - 營養素計算機

營養素計算機,可依據身體數據計算BMR、TDEE,並使用TDEE 換算出每日攝取的營養素;登入後可使用完整碳循環計算功能. 於 www.bitbitcode.com -

#92.地球系統碳循環 - 中文百科知識

地球系統碳循環,主要闡述國內外近20年來在地球系統碳循環與全球變化領域的研究進展,並對未來研究的重點作了評述。基本信息名稱:地球系統碳循環作者:陳泮勤價格:98 ... 於 www.jendow.com.tw -

#93.日本公布「如何計算森林吸收的二氧化碳量」

森林一年吸收二氧化碳量的簡單計算方法. 每1公頃森林一年吸收二氧化碳量=每公頃森林每年樹幹生長體積(m3/年·ha)×膨脹係數×(1+地下比率)×容積密度(t/m3)×碳含量× ... 於 stli.iii.org.tw -

#94.五種[碳足跡計算器]-我們所做的一切都有後果

這麼五個計算碳足跡的網站介紹,無非是希望每個人,對這世界環境多點關心,減少對地球的傷害,人類還真奇怪,有些地方盡情再破壞,有些地方盡情再彌補,這樣的循環, ... 於 0123456789.tw -

#95.碳水循环的碳水如何计算? - Wild Field Health荒野健康的回答

3、糖类的消化难易度&对血糖的影响&健康糖类选择 4、碳水化合物食物的分类&含糖量. 备注:碳水化合物在身体的反应涉及复杂的生理过程,不对机体碳循环做具体解释 ... 於 www.zhihu.com -

#96.【思考週記】2022 第38 週- 工程橘• 人生成長知識站

身體:開始碳循環飲食,開始提升重訓強度; 心理:下班後的注意力渙散,熱衷看柯南, ... TDEE 計算:2116 大卡- 計算機; 每日總熱量攝取: 1692 大 ... 於 www.orangy-note.com -

#97.跟上世界的腳步!中小企業怎麼因應淨零碳排趨勢

當全球都在提倡淨零碳排的世代下,從各國政府、非政府組織到眾多的跨國和 ... 在完成碳排放的計算後,下一步便是開始執行減碳行動,而第二項數位工具 ... 於 go.commeet.co