石英岩的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 發現廣東:100個最美觀景拍攝地 和南西‧霍諾維奇的 國家地理探險王野外觀察指南:辨識礦物都 可以從中找到所需的評價。

另外網站大理石的勁敵!突顯高級感的超級素材「岩板」是什麼?也說明:大多是由黏土與石英砂混合. 製作工法. 萬噸高壓後再進1200℃以上高溫燒制而成. 研磨、混合、壓制、. 施釉、燒結. 應用範圍. 適合拿來做大型空間或大面積的使用(例如: ...

這兩本書分別來自北京聯合出版公司 和大石國際文化所出版 。

國立臺灣大學 地質科學研究所 陳文山所指導 葉家志的 晚中新世以來沉積岩岩象分析探討臺灣中北部山脈剝蝕歷史 (2016),提出石英岩關鍵因素是什麼,來自於岩象、源匯分析、前陸盆地、造山帶。

而第二篇論文國立臺灣大學 地質科學研究所 陳文山所指導 徐士捷的 晚中新世以來沉積岩岩象分析探討臺灣南部山脈剝蝕歷史 (2016),提出因為有 岩象學、前陸盆地、源匯關係、造山帶的重點而找出了 石英岩的解答。

最後網站還在詆毀金絲玉,你將失去一次造富的機會 - 中國熱點則補充:金絲玉的潛力金絲玉從問世到現在不過短短6年時間,這個躺臥在大漠戈壁,經過億萬年風沙打磨的精美石英岩質玉石,一經問世就吸引了很多玩家的注意力,從默默無聞到如今 ...

發現廣東:100個最美觀景拍攝地

為了解決石英岩 的問題,作者 這樣論述:

《中國國家地理》雜誌社與廣東省旅遊局合作發起的尋找廣東100個美麗觀景拍攝點專案,通過梳理廣東省內的現代建築、古建築、古村落、古街、濕地、園林、山嶺、現代娛樂設施、歷史印象、雕塑、珠江水系、灣仔碼頭、海灣島嶼、瀑布、魚米水鄉、風景度假區等旅遊景點,從攝影季節和角度,發掘出100個觀景拍攝地,將廣東的自然之美、人文之美再次隆重地呈現給讀者、旅遊者和影愛好者,以期讓更多的人瞭解廣東、愛上廣東,享受光與影、美景與鏡頭所帶來的視覺盛宴和一段獨特的自助行。

石英岩進入發燒排行的影片

袁家界位於張家界國家森林公園北面,是一方山臺地,鑲嵌在世界自然遺產武陵源核心景區的一顆明珠,以石英岩為主構成的一座巨大而較平緩的山嶽。主要景點有後花園、迷魂台、天下第一橋等。它東鄰金鞭溪、遠眺鷂子寨;南望黃石寨,連接天波府;西通天子山;北距索溪峪。“南天一柱”為張家界“三千奇峰”中的一座,位於袁家界景區南端,海拔高度1074米,垂直高度約150米,頂部植被鬱鬱蔥蔥,峰體造型奇特,垂直節理切割明顯,仿若刀劈斧削般巍巍屹立於張家界,有頂天立地之勢,故又名乾坤柱。2010年初正式被更名為《阿凡達》“哈利路亞山”。連心橋橫跨在窄窄的峽谷之上,兩側是懸崖絕壁。此橋為人工建造,腳底的鋼板有縫隙,能看到山谷中的風景,但是由於深不見底而更顯得驚險。在橋上觀景更是攝人心魄。這裏是觀賞乾坤柱的最佳位置,因此橋上一直人來人往,隨著人的走動,橋也震動,讓人膽戰心驚。天下第一橋作為張家界十大絕景之一,橫跨在兩山之間,雄偉壯觀。俯首橋下,但見白雲飛渡,奇峰林立;放眼四望,層層疊疊、密密麻麻的獨立石峰撲入眼簾,讓您目不暇接。天下第一橋橋面寬2米,厚5米,跨度為25米,垂直高差357米,是世界上迄今為止所發現的垂直高差最大的天然自生石板橋。從天下第一橋至迷魂台的路途中,有一條長2000多米的石板遊道環繞在懸崖峭壁的邊沿。從空中俯視,這條遊道恰似一條用千針萬線織成的土家花帶,一頭聯繫著天下第一橋,一頭繫著迷魂台。置身其中可欣賞到武候祠、 、猿人問月、神龜探天、小洞天、情人谷、五女拜帥、乾坤柱、陰陽界等絕世美景。賀龍公園 是為紀念賀龍元帥轉戰天子山而建,坐落湖南省張家界市天子山上,在1200米的千層岩左側。賀龍出生在天子山西邊桑植縣洪家關的一個農民家庭,一生充滿傳奇色彩,元帥家鄉流傳著無數關於他的故事與傳說。天子閣位於天子山景區內賀龍公園東200米處的臺地上,是一座六層四重簷穿頭式仿古樓閣。這裏有極好的視角,登臨閣頂可一覽天子山全景。土家族是張家界的主體民族,屬於古代巴人一支,一說是古代庸國人的後裔,也有世代繁衍於此的古代土著先民。張家界土家族人講義氣,重感情,熱情好客,吃苦耐勞,忌欺騙,易輕信,好打抱不平,能歌善舞,信巫尚鬼,尚武好鬥,有不少奇風異俗。

晚中新世以來沉積岩岩象分析探討臺灣中北部山脈剝蝕歷史

為了解決石英岩 的問題,作者葉家志 這樣論述:

蓬萊造山運動始於晚中新世,山脈隆起同時,大量來自山脈沉積物堆積在山脈前緣的前陸盆地中。本研究利用晚中新世之後的砂岩組成變化討論中北部造山山脈的剝蝕歷史。從臺灣山脈的岩層結構來看,造山山脈的剝蝕層序,依序應從未膠結的沉積層開始,之後陸續出露沉積岩(中新世砂岩與頁岩)、極低度變質岩(雪山山脈的漸新世極低度變質粉砂岩與硬頁岩)、低度變質岩(雪山山脈的石英岩與硬頁岩)與板岩。以下為濁水溪以北的岩象分析結果。北部地區的晚中新世地層都以石英與長石組成。上新世的二鬮層及錦水頁岩(約4-2.6Ma)僅含少量的沉積岩岩屑(1-2%),而以長英質的礦物組成為主。直到更新世早期(卓蘭層 2.6 -2Ma)才含較多

(4-10%)的沉積岩岩屑,且向上逐漸增多,更新世中期(卓蘭層中上部、楊梅層和大茅埔礫岩約2-1Ma)則含有大量極低度變質岩和沉積岩岩屑(10-20%,20-50%),直到更新世晚期(店子湖層、中壢層0.1-0.06Ma)才含有許多(50%)低度變質砂岩岩屑(石英岩)。苗栗地區的晚期中新世至早期上新世地層都以石英與長石組成。上新世的錦水頁岩(約3.6-2.6Ma)僅含少量的沉積岩岩屑(1-2%),而以長英質的礦物組成為主。早期更新世的卓蘭層(約2.6-1.5Ma)也含少量的沉積岩岩屑,但向上逐漸增多(4-10%)。中期更新世的頭嵙山層香山相(1.5-1Ma)則含有較多的極低度變質岩和沉積岩岩屑

(10-20%,10-25%)。台中地區剖面顯示上新世(魚藤坪砂岩與錦水頁岩;4-2.6Ma)已含沉積岩岩屑(1-4%)。更新世早期(卓蘭層2.6-2Ma)沉積岩岩屑增加(7-20%),之後(2-1Ma)再逐漸減少(5%)。且在更新世早期(卓蘭層中下部約2Ma)開始有極低度變質岩岩屑(6%),且向上增多。更新世中期(頭嵙山層1-0.7Ma)含有大量極低度變質岩(25-40%)、低度變質砂岩(25-40%)與少量沉積岩岩屑(2-8%)。大肚台地南部的岩象結果顯示含有許多板岩,表示烏溪流域約0.7Ma之後才侵蝕至板岩區,但前人研究在大肚台地中北部板岩岩屑極少(1-5%),表示大甲溪流域當時並未侵蝕

至板岩帶。本研究在大甲溪流域的新社階地堆積物的組成顯示,約1萬年前的階地堆積物(新社階地)才開始出現較多的板岩岩屑(3-10%),本研究認為當時的古河流並未溯及雪山山脈東側面的的板岩帶,必須到約1萬年前才向源侵蝕至板岩帶。綜合北部至中部岩象結果顯示山脈呈現一反剝蝕現象,盆地接收的物源從沉積岩到變質岩:4Ma時北部與中部前陸盆地的物源來自雪山山脈的沉積岩(中新世)。2Ma時北部與中部物源來自雪山山脈沉積岩區和極低度變質岩區。1Ma時北部與中部物源有來自沉積岩區(雪山山脈與西部麓山帶)和雪山山脈的極低度變質岩區和低度變質岩區。0.7Ma之後烏溪已溯及板岩帶,大甲溪則在全新世之後溯及板岩帶,而大漢溪

大約在近十萬年才向源侵蝕至雪山山脈始新世地層。

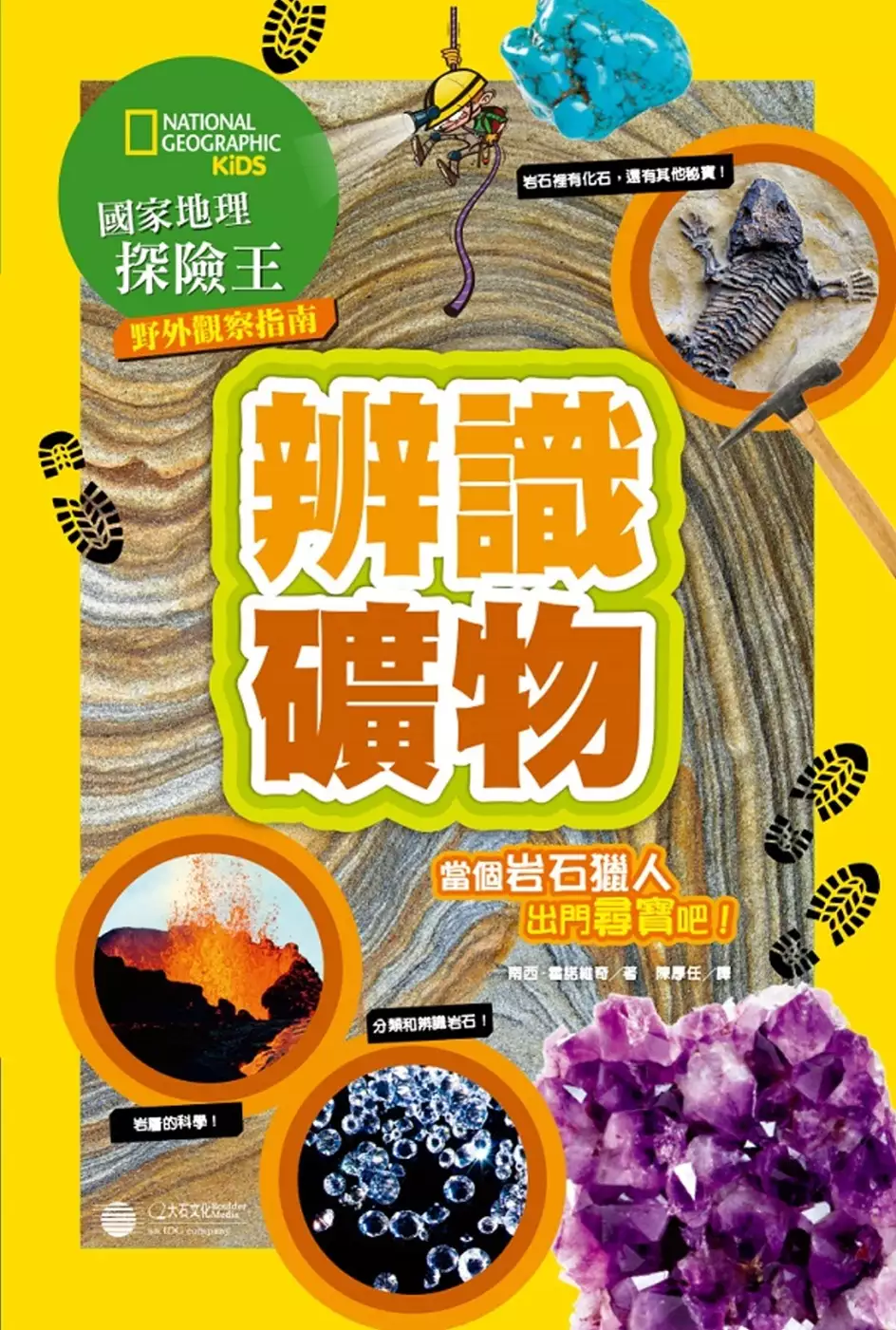

國家地理探險王野外觀察指南:辨識礦物

為了解決石英岩 的問題,作者南西‧霍諾維奇 這樣論述:

美國亞馬遜網路書店讀者5顆星好評 小朋友的第一本礦物圖鑑,是遠足、露營和到公園尋寶的最佳夥伴。涵蓋多達184種岩石及礦物的精美照片和辨識資訊,列出每個種類最重要的特徵,一目了然,讓新手也可以輕鬆成為小小岩石獵人! 地球上遍布各種各樣的岩石和礦物,而且和我們的生活息息相關,密不可分,但你對它們了解多少呢?你又知道岩石和礦物有什麼不同嗎? 《國家地理探險王野外觀察指南:辨識礦物》是你必備的工具書,羅列礦物的顏色、斷口、解理、條痕和光澤等基本資料和特性,並以化學的組成分門別類,方便你檢索每一種岩石和礦物;還有好玩的活動、有礦物的酷知識、人類使用礦物的歷史,以及礦物名稱的由來,既

實用又充滿趣味。

晚中新世以來沉積岩岩象分析探討臺灣南部山脈剝蝕歷史

為了解決石英岩 的問題,作者徐士捷 這樣論述:

當造山山脈隆起同時,造山前緣逐漸下陷形成前陸盆地,因此前陸盆地沉積物隨晚中新世以來的造山運動,紀錄了剝蝕來自山脈沉積物的演變。本研究利用砂岩岩象(粗砂)與單晶質石英顆粒的圓度分析,探討晚中新世以後砂岩組成變化與中南部造山山脈的剝蝕歷史。從臺灣造山山脈出露的岩層層序來看,剝蝕層序依序應從未膠結的沉積層開始,之後陸續出露成岩相的沉積岩層(中新統砂岩與頁岩),葡萄石-綠纖石相的極低度變質岩(中新統至始新統的變質砂岩與硬頁岩),綠色片岩相的低度變質岩(中新統至始新統的石英岩與板岩)。以下為南部一個地區的岩象分析與單晶質石英顆粒的圓度分析結果。中部地區濁水溪以南顯示(1)上新世早期之前>4 Ma(大窩

砂岩下部),岩性以大量單晶質石英為主,少量的岩屑則以片岩為主;(2)上新世晚期約4-2.6 Ma(上部大窩砂岩至錦水頁岩)出現少量沉積岩岩屑(1-2%),且隨時代愈年輕至更新世早期2.6-2.0 Ma(卓蘭層下部),沉積岩岩屑逐漸變多(6-20%),片岩岩屑隨著逐漸變少;(3)更新世早期約2.0 Ma(卓蘭層中部)開始出現硬頁岩以及極低度變質砂岩岩屑(2-15%);(4)更新世早期約1.5 Ma(頭嵙山層底部)則開始大量出現板岩以及低度變質砂岩岩屑(20%)。單晶質石英顆粒的圓度分析目的為探討造山最初期的未膠結沉積物出露時代,本研究結果顯示最佳圓度變化出現在晚中新世約5.5 Ma(關刀山砂岩上

部),而晚上新世約4 Ma(大窩砂岩上部)之後開始圓度變差,且同時岩象顯示沉積岩岩屑開始出現。上述結果得知單晶質石英的圓度變佳的原因,推測是因為來自沉積岩層上覆未膠結的沉積層被侵蝕搬運再度磨圓導致,而沉積岩岩屑的出現則造成圓度開始變差。對比上述岩象與單晶質石英顆粒的圓度分析結果,顯示沉積物來源由被動式大陸邊緣轉變成造山帶的過渡帶變化可能位在晚中新世,且山脈呈現一反剝蝕現象。高屏地區以及東部地區在上新世早期至晚期已經接收到板岩岩屑,為侵蝕來自於中新世中期至晚期隱沒作用產生的變質混同層(玉里帶)。台中地區以北的前陸盆地在更新世晚期開始接收到板岩岩屑,濁水溪以南地區在更新世早期開始接收到板岩岩屑,是

由於雪山山脈不同區塊有不同的冷卻歷史以及古河系發育規模不同所造成,造成不同的河川沉積系統出現不同的沉積遲滯時間。彙整造山帶前人的低溫熱定年資料,得知造山帶各區塊的冷卻歷史、岩性出露歷史以及斷層可能的活動時間,並配合沉積盆地砂岩岩象結果得知前陸盆地來源演化與造山帶剝蝕間的沉積物源-滙關係。

石英岩的網路口碑排行榜

-

#1.砂岩2021-2027 年市场趋势、规模、竞争分析和预测 - xgxinwen

石英岩. arkose. 本研究主要有助于了解哪些砂岩他们应该在未来几年重点关注的细分市场或地区或国家,以引导他们的努力和投资,以最大限度地提高增长和 ... 於 xgxinwen.com -

#2.石英岩玉的价格如何? - 和田玉

石英岩 玉属于一种中低档玉石,产量大、价格偏低,常用来充当和田玉、翡翠等,导致很多消费者是屡次看走眼。 於 m.zhuoyixuan.com -

#3.大理石的勁敵!突顯高級感的超級素材「岩板」是什麼?

大多是由黏土與石英砂混合. 製作工法. 萬噸高壓後再進1200℃以上高溫燒制而成. 研磨、混合、壓制、. 施釉、燒結. 應用範圍. 適合拿來做大型空間或大面積的使用(例如: ... 於 southernlandltd.com -

#4.還在詆毀金絲玉,你將失去一次造富的機會 - 中國熱點

金絲玉的潛力金絲玉從問世到現在不過短短6年時間,這個躺臥在大漠戈壁,經過億萬年風沙打磨的精美石英岩質玉石,一經問世就吸引了很多玩家的注意力,從默默無聞到如今 ... 於 chinahot.org -

#5.石英岩質玉是玉嗎? - 雅瑪知識

石英岩 玉是玉嗎,佩戴有什麼好處. 廣義的說屬於玉,但不是真玉,許多不良商家拿它冒充和田玉。帶來沒什麼好處也沒什麼壞處,就是價值低些而已 ... 於 www.yamab2b.com -

#6.別把染色石英岩當成翡翠 - CastorJade - 佳仕達國際珠寶

別把染色石英岩當成翡翠翡翠、翡翠的處理品及其仿製品一直是關注的焦點,特別是高檔翡翠及其處理品的真偽鑑別早期出現的就有“染色馬來玉&rdquo. 於 castorjewelry.pixnet.net -

#7.CRN8515136 - Cactus de Cartier 耳環- 18K黃金,石英岩玉

Cactus de Cartier 耳環: Cactus de Cartier 耳環,18K黃金,鑲嵌4顆石英岩玉及8顆明亮式切割圓鑽,共重0.14克拉。 於 www.cartier.hk -

#8.石英岩是不是黃龍玉 - 第一問答網

石英岩 是不是黃龍玉,1樓無聊也給力不是,你說的那種只能算是黃蠟石,黃龍玉也屬於石英玉的一種版,只是它的純淨度和結晶度要權比一般石英玉好, ... 於 www.stdans.com -

#9.石英岩玉與和田玉是一樣的嗎? - 資訊咖

和田玉市場上最為常見的冒充和田玉的就是石英岩玉。它變化繁多,顏色多樣,結構和和田玉也比較相似。不光和田玉中摻雜著石英岩玉,就連翡翠等玉石中也經常被它矇混其中 ... 於 inf.news -

#10.石英岩玉到底是不是玉,看完这篇就明白了!

石英岩 的概念:石英岩玉是其的标准名称,是以石英为主体的玉类。石英的化学分子式为SiO2,即二氧化硅,脆且易碎,属于低端玉料。而它颜色的多样化致使 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#11.石英岩玉與和田玉的區別有哪些 - 迪克知識網

石英岩 玉與和田玉的區別有哪些,1樓匿名使用者主要成分不同,一個主要是石英,一個是透閃石。和田玉是傳統玉種,石英岩玉是新生玉種,換言之, ... 於 www.diklearn.com -

#12.別再當冤大頭了!常見磁磚價格全解析

市面上常見磁磚分類可由吸水率來區分出石英磚(1%以下)、石質磚(6%以下)及 ... 品牌價格更高,至於仿岩質表面的板岩石英磚則更貴,每坪達上萬元都有。 於 www.100.com.tw -

#13.紅色客家 - 第 89 頁 - Google 圖書結果

北、中、西部的中山,主要由花崗岩和石英岩、石英礫岩構成。東南部和南部中山,主要由各種沉積岩、變質岩和中生代火山岩構成。花崗岩構成的中山,山頂渾圓,山坡坡度較緩, ... 於 books.google.com.tw -

#14.“人養玉,玉養人”石英岩玉是個寶 - 愛我窩

石英岩 玉與玉石鑒別方法, 石英岩玉是由粒狀石英集合體組成的緻密塊體, 石英含量在90%以上。 玉有軟、硬兩種, 平常說的玉石多指軟玉, 硬玉另有一個 ... 於 www.imynest.com -

#15.百石网- 中国石材行业门户网站

花岗岩|大理石|石灰石|板岩|砂岩|石英石|蛇纹岩|石灰华|玄武岩|缟玛瑙|火山岩|人造石|其它 · 庭院产品 · 庭院家具|灯笼|塔|风水球|花钵/花盆|喷泉|水钵/水槽|假山|石 ... 於 www.stonebuy.com -

#16.玉石界的大騙子?石英岩騙你沒商量! - 每日頭條

石英岩 是一種以石英為主體的一種玉石,主要成分是二氧化矽,因為石英岩冒充翡翠比較容易被發現,所以更多的人用來當作造假的碧玉。這些染色的石英岩,往往 ... 於 kknews.cc -

#17.岩石類型,形成和特徵| 網絡氣象

世界上所有的岩石都可以分為三大類:火成岩,沉積岩和變質岩。 ... 礫岩和砂岩用於建築的耐久性。 ... 最常見的岩石是板岩,大理石,石英岩,片麻岩和片岩。 於 www.meteorologiaenred.com -

#18.大岩石材- "6個理由讓你愛上巴西石英岩"... | Facebook

"6個理由讓你愛上巴西石英岩" 巴西石英岩對許多業主來說比較新鮮,這些獨特高性能石材看上去像大理石,但性能就像花崗岩一樣。 1.從巴西出來的最獨特的石頭。 於 m.facebook.com -

#19.石英岩:变质岩-图片,定义及更多内容- 地质学

石英岩 是一种几乎完全由石英组成的无叶变质岩。它通常是由砂岩的变质形成的。 於 zh.spreckelsunionsd.org -

#20.求專家鑑定這石英岩質玉是假的嗎?佩戴對人身體有什麼危害

這個鐲子是石英岩酸洗染色的,對人身體危害很大,千萬別戴!石英岩在自然界中儲藏量巨大,沒什麼價值,像這種酸洗加色處理過的就是白給都不要。 於 www.doyouknow.wiki -

#21.石英岩的形成 - 今天頭條

小行星撞擊地球導致地台活化,隕石坑岩漿衝擊波層流里高速流動的物質轉化為金屬態氫離子,金屬態氫離子聚合形成二氧化矽——隕坑玻璃(硬玉石英岩)。 於 twgreatdaily.com -

#22.石英岩類玉石兩者有哪些區別?有網友瞭解嗎?

再說石英岩,其主要成分是二氧化矽(SiO2),也就是玻璃的成分,屬於微晶或者隱晶質(但是水晶就是晶體了),有些石英岩如最近一些年剛被命名為黃龍玉的一種產 ... 於 www.lilyans.com -

#23.玄墨石英岩片手拿包 - ffever

hi!我們的商品皆採預購制, 由於韓國廠商發貨時間& 國際物流& 台灣物流等因素追加時間為10-25天(不含假日) , 無法得知確切時間及等待期較長, 還請各位見諒 下單 ... 於 www.ffever.co -

#24.絢麗一球- 石英岩:: 小吉鋪毛線精品

今年Lion Brand 主打春線,絢麗一球,幾乎一整球的超長漸層區段,讓每一件作品都大方搶眼。 棉作為核心,包覆一層絢麗的頂級人造馬海,手感非常柔軟細緻,可以用洗衣機 ... 於 jii.tw -

#25.石英岩- 翰林雲端學院

一種變質岩。 由砂岩變質而來。 成分以石英為主,顏色不一,具玻璃光澤。 於 www.ehanlin.com.tw -

#26.福莱特豪赌现金收购溢价率或超116倍标的资产年内总资产离奇 ...

大华矿业的主要资产为位于安徽省凤阳县灵山-木屐山矿区玻璃用石英岩矿,资源储量为2084.30 万吨。 wind系统显示,成立之初,三力矿业的股东为温端雨和 ... 於 finance.ce.cn -

#27.石英岩-新人首单立减十元-2021年11月|淘宝海外 - Taobao

去哪儿购买石英岩?当然来淘宝海外,淘宝当前有1717件石英岩相关的商品在售,其中按品牌划分,有玉翡缘11件、iSTONE/石头记24件、亿珍阁5件、天然翡翠8件、神环16 ... 於 www.taobao.com -

#28.石英岩- 教育百科

簡介: 石英岩(Quartzite) 砂岩變質後重行結晶就造成石英岩,成分以石英為主,顏色不一,其玻璃光澤 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#29.禁闭求生石英岩怎么获得grounded石英获得方法一览 - 游戏攻略

禁闭求生石英岩怎么获得?很多小伙伴可能还不清楚游戏中的石英怎么获得吧,今天小编给大家带来grounded石英获得方法一览,一起来看一下吧。 於 gl.ali213.net -

#30.【权易汇】宜春鑫丰锂业有限公司65%国有股权转让_奉新

石英岩 矿体:主要为石英,质较纯,油脂光泽,隐晶质结构,此外,含微量暗色矿物杂质,石英岩Si02=99.23%>99%;Fe2O3=0.11%>0.05%;矿石品级属Ⅱ级品。 於 sunnews.cc -

#31.石英岩 - 百问中文

[拼音]:shiyingyan [外文]:quartzite 主要由石英组成的变质岩。是石英砂岩及硅质岩经变质作用形成。常为粒状变晶结构,块状构造。按石英含量可分为 ... 於 www.baiven.com -

#32.地質百科-石英

岩石被風化之後,石英斑晶突出岩面,石英粒粗者約近一公分,有短錐體之高溫形態。此外,花嶼也有類似石英安山岩的岩石,其中也含有石英斑晶。 ... 此類石英幾乎到處可見, ... 於 twgeoref.moeacgs.gov.tw -

#33.為什麼說石英岩是玉石界最大的騙子呢? - GetIt01

謝謝邀請,我是翡翠珠寶鑒定師素心,歡迎關注我的頭條,了解更多的翡翠玉石知識,關於這個問題我有比較靠譜的回答。為什麼說石英岩是玉石界最大的騙子?首先... 於 www.getit01.com -

#34.石英岩 - 搜狗百科

石英岩 (aventurinequartzite),主要矿物为石英,可含有云母类矿物及赤铁矿、针铁矿等。 一般是由石英砂岩或其他硅质岩石经过区域变质作用,重结晶而形成的。也可能是在 ... 於 baike.sogou.com -

#35.水庫集水區保育及管理監測系統建置計畫(2/2)

表 428 德基水库集水匾崩塌地舆地贾匾位分析表年度岩性面稍( ha )百分比年度′岩性面横( ha )百分比石英岩、未反岩、石墨寅真岩 294 1807%才反岩、千才文岩、央石少岩 ... 於 books.google.com.tw -

#36.漢典“石英岩”詞語的解釋

由砂岩或化學矽質岩重結晶而成的變質岩。主要礦物為石英,一般為淺色或白色,質密堅硬,其顆粒常結成緻密塊狀,肉眼不易區分。為良好的建築、耐火石料和玻璃原料。 於 www.zdic.net -

#37.王璐中文主页研究领域中国地质大学(武汉)教师个人主页系统

博士期间从事大别山超高压榴辉岩和硬玉石英岩的显微构造与P-T-t-D轨迹研究,近10余年关注苏鲁造山带超高压变质岩的变形-变质-熔流体演化史。2014年 ... 於 grzy.cug.edu.cn -

#38.石英岩玉是玉嗎,佩戴有什麼好處

石英岩 玉是由粒狀石英集合體組成的緻密塊體,石英含量在90%以上。除主要成分為石項外,還常含有鉻雲母、絹雲母、鋰雲母、赤鐵礦、藍閃石等礦物。 於 www.njarts.cn -

#39.混凝土鹼質粒料反應防制對策及評估 - 第 101 頁 - Google 圖書結果

根據岩象觀察結果,鹼質粒料反應(或膨脹量)潛勢研判如下: l.綠色片岩或變質基性岩中若不含黃鐵礦'則岩種之鹼質粒料反應(或膨脹量)潛勢篇:石英岩(石英脈篇主) >片麻岩> ... 於 books.google.com.tw -

#40.SM3615 石英岩- 色麗石

石英岩. SM3615. 下载缩略图片JPG (43.43 kb). 表面处理. 标准. Solid Surfacing-surell (SS). 表面处理对比. 购买信息. SM3615. 表面处理对比. 於 www.formica.com -

#41.石英岩 - 中文百科知識

石英岩 是石英含量大於85%的一種變質岩,一般是由砂岩或其他矽質岩石經過區域變質作用,重結晶而形成的。在岩漿附近,也可能是矽質岩石經過熱接觸變質作用而形成石英岩 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#42.珠寶鑑定,是石英岩玉嗎?值330嗎?有證書,能查出來

證書 · 1 手機使用者. 這根本就不是石英岩,這是用雲南的花石巖做的,價格在200左右 · 2 春曉珠寶知識. 可以佩戴,但是不建議佩戴。 · 3 翡翠玉石顧問. 隨便帶帶 ... 於 www.cherryknow.com -

#43.石英岩- Translation into English - examples Chinese

Translations in context of "石英岩" in Chinese-English from Reverso Context: 特点: 陶努斯石英岩,红色的粘土板岩. 於 context.reverso.net -

#44.火成岩的種類和形成 - GEOSTORY 聽聽地球怎麼說

主要以鈉斜長石、鉀長石、雲母和石英為主為礦物,顏色淺。噴出的「流紋岩」和古陸塊常見的「花崗岩」為代表岩石。 當然,這些分類沒有那麼硬性,還是 ... 於 www.geostory.tw -

#45.黃色石英岩玉 - 露天拍賣

你在找的黃色石英岩玉就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#46.石英岩簡介- 人人焦點

石英岩 ,主要礦物爲石英,可含有雲母類礦物及赤鐵礦、針鐵礦等。 石英岩是一種主要由石英組成的變質岩(石英岩含量大於85%),是石英砂岩及矽質岩經變質 ... 於 ppfocus.com -

#47.石英岩-Quartzite-地质-岩石-矿物-矿石 - 石器时代

石英岩 (来自德国:Quarzit)是一种坚硬的非叶状变质岩,最初是纯石英砂岩。通过加热和压力将砂岩转化为石英岩,这通常与造山带内的构造挤压有关。纯石英岩通常是白色 ... 於 www.chinaneolithic.net -

#48.石英片岩

岩性石英片岩常以薄層夾於其他片岩中,因常含綠泥石,故普通呈淡綠色。原岩多為矽岩、矽化岩及矽質砂岩。 (資料來源:顏滄波(民國四十四年):臺灣之 ... 於 digimuse.nmns.edu.tw -

#49.石英岩玉价格报价行情- 京东

京东是国内专业的石英岩玉网上购物商城,本频道提供石英岩玉价格表,石英岩玉报价行情、石英岩玉多少钱等信息,为您选购石英岩玉提供全方位的价格参考,提供愉悦的网上 ... 於 www.jd.com -

#50.石英岩與石英岩玉在外表上怎麼區分,有什麼簡單的方法嗎?

石英岩 玉是指玉化程度達到玉石標準的石英岩,不僅美麗,硬度,密度,結構等資料都要達標. 於 beesask.com -

#51.石英岩 - 市立北一女中

石英岩 (Metaguartzite) · 原岩-富含石英的砂岩 · 生成環境-高溫、低壓 · 新鮮的顏色-灰白色 · 風化後的顏色-黃褐色 · 礦物顆粒大小-中粒至粗粒 · 主要礦物-幾乎全都是石英. 於 web.fg.tp.edu.tw -

#52.石英岩|矿物质粉碎 - 石破碎机制造商

石英岩 是一种衍生自砂岩的变质岩,其骨折与砂岩区别下来。砂岩沿着晶界突破,而岩石是如此沉闷(硬化),它跨越组成粒。 类型:岩石. 颜色:通常是白色或灰色,可以是 ... 於 www.vanlydegraf.com -

#53.石英岩玉為什麼能叫翡翠? - 劇多

石英岩 玉,故名思義就是岩石中最主要的礦物成分是石英SiO2,結構是粒狀結構,硬度低於7,比重2.65,折射率1.54。石英是地球上存在最廣泛的礦物之一( ... 於 www.juduo.cc -

#54.銀彩石英岩(A29) - 佳聯石業

銀彩石英岩. 此石板的畫面銀白而潔凈,. 其中的結晶節理如同緩緩降下的雪花,. 如棉花,如鵝毛,從天空飄飄灑灑... 其深色線條則帶出結冰般的質地,柔中帶剛、兼容並蓄 ... 於 www.chia-lien.com -

#55.紅通通的染色石英岩@夢想起飛.羽翼相隨~阿風的家|PChome ...

通常染色石英岩都會染成綠色的,因為跟翡翠顏色接近,可以賣得比較好的價格,坊間很多人拿這種的當翡翠在欺騙消費者,上次阿風店裡也是有兩的阿六仔假裝是 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#56.什麼是石英岩玉,它有什麼特點@ 天理自然能學會 - 隨意窩

石英岩 玉是由粒狀石英集合體組成的緻密塊體,石英含量在90%以上。除主要成分為石項外,還常含有鉻雲母、絹雲母、鋰雲母、赤鐵礦、藍閃石等礦物。質純時,石英岩為 ... 於 blog.xuite.net -

#57.Elegant Brown石英岩 - Baxter

ELEGANT BROWN石英岩. 石砖和石板与天然的石料明显不同;所有样品均作参考。 清洁时,建议使用沾有水或者特定中性洗涤剂的软布。 请勿使用其他清洁剂、脱脂剂或者除垢 ... 於 www.baxter.it -

#58.石英岩質玉手鐲批發、促銷價格 - 阿里巴巴商務搜索

阿里巴巴為您找到74條石英岩質玉手鐲產品的詳細參數,實時報價,價格行情,優質批發/供應等信息。 於 tw.1688.com -

#59.别再问了,你捡的石头大多是石英岩!那么它有价值吗? - 腾讯网

这两种玉都是隐晶质石英岩,它们的区别在于,玛瑙有条纹而玉髓是没有条纹的,这从视觉上是能够直观感受到的。 玛瑙是由于地壳变动,导致地下岩浆的喷发和 ... 於 new.qq.com -

#60.石英岩 - 海词词典

海詞詞典,最權威的學習詞典,專業出版石英岩的英文,石英岩翻譯,石英岩英語怎麼說等詳細講解。海詞詞典:學習變容易,記憶很深刻。 於 dict.cn -

#61.石英岩- 用法、例句 - 國語辭典

由砂岩或化學矽質岩重結晶而成的變質岩。主要礦物為石英,一般為淺色或白色,質密堅硬,其顆粒常結成緻密塊狀,肉眼不易區分。為良好的建築、耐火石料和玻璃原料。 於 dictionary.chienwen.net -

#62.天然的石英岩质玉有绿色的吗?仿玉的料子是有差别的

石英岩 的原岩可以是:单矿物石英砂岩含泥质、钙质石英砂岩,胶体沉积的硅质岩;不同原岩形成的石英岩,可根据结构、变晶程度、副产物、岩石共生组合及 ... 於 www.91yu.com -

#63.石英岩玉產地及保養方法 - ITW01

石英岩 玉是最近很熱的一種天然玉器,它以其自身較高的藝術價值和相對合理的價格頗受消費者的喜愛它自身有著良好的玉石特性,硬度高,摸起來很是順手, ... 於 itw01.com -

#64.次生石英岩 - 澳典词典

次生石英岩(cì shēng shí yīng yán). 1、中酸性火山岩、次火山岩經氣成熱液變質作用而形成的矽化變質岩。在火山口附近的火山岩中特別發育。灰至深灰色,性緻密,隱晶 ... 於 cidian.odict.net -

#65.石英岩玉項鍊|個人賣場_PChome商店街

石英岩 玉項鍊. 一次付清特價2,980 元; 優惠活動. 下單現賺2980氣球. 輸入【PYD1103】滿$199折$10. 雙11來了!最高回饋1.3%!折抵無上限! 先享後付最長45天內付款! 於 seller.pcstore.com.tw -

#66.石英岩的作用和意義|人際關係

徹底解釋石英岩的作用和含義。 石英岩是一種用作交流魅力的能量石。 石英岩被稱為由很小的晶體製成的礦石。 半透明的乳白色陰影也被稱為“和諧”的象徵。 於 power-spot.me -

#67.名稱:石英岩

[名稱:石英岩]。《數位典藏與數位學習聯合目錄》。http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/2e/72/b1.html(2021/10/27瀏覽)。 直接連結. 於 catalog.digitalarchives.tw -

#68.Uffholtz,上莱茵省,法國- 石英岩遠足路線 - Pacer

石英岩 是一條位於Uffholtz,上莱茵省,法國的步道,他的長度為10.2km (大約15000步) ,爬升高度為435m,難度評級困難。用Pacer App發現更多優質路線吧! 於 www.mypacer.com -

#69.quartzite - 石英岩 - 國家教育研究院雙語詞彙

中國大陸譯名: 石英岩. 以quartzite 進行詞彙精確檢索結果. 出處/學術領域, 英文詞彙, 中文詞彙. 於 terms.naer.edu.tw -

#70.臺灣我的家-岩石標本-石英岩 - | 開放博物館

臺灣我的家-岩石標本-石英岩. 典藏者. 國立臺灣博物館. 詳細資料. 詳細資料. 主要名稱. 臺灣我的家-岩石標本-石英岩. 典藏者. 國立臺灣博物館. 物件類別. 標本. 於 openmuseum.tw -

#71.石英岩

石英岩 是以石英顆粒組成的堅硬、結實的岩石,石英顆粒之間以矽質膠結物熔接,其結構極其均勻,它是矽質岩形成的變質岩。一般而言,砂岩中膠結物的強度常不如砂粒,故砂岩 ... 於 nrch.culture.tw -

#72.應用地質學 - 第 32 頁 - Google 圖書結果

85 % ;石英岩具有粒狀結構,岩質極爲堅硬。石英岩中除了石英之外,還含有少量的長石、雲母、綠泥石、角閃石、輝石等。石英岩是一種優良的建材,石英含量如果大於 90 % ... 於 books.google.com.tw -

#73.石英岩

石英岩 为高温高压条件下形成的变质岩,通常为浅色,粒度中等,含有石英和云母,可以自然裂开,这使得石英岩成为屋顶瓦片的理想材料,并且适于一般的切割处理(如制成 ... 於 www.kkprojectgroup.com -

#74.石英岩 - 台灣Word

英文名稱: quartzite(aventurine quartzite) 。 礦物(岩石)名稱:石英岩,主要礦物為石英,可含有雲母類礦物及赤鐵礦、針鐵礦等。 石英岩是一種主要由石英組成的 ... 於 www.twword.com -

#75.石英岩墙体砖

石英岩 是一种对温度变化极具耐受力的变质岩。其近90% 的成分为石英,通常呈白、灰、黑、粉或红色,带有轻微的深浅色变化。 於 www.porcelanosa.com -

#76.石英岩_百度百科

石英岩 是一種主要由石英組成的變質岩(石英含量大於85%),是石英砂岩及硅質岩經變質作用形成。一般是由石英砂岩或其他硅質岩石經過區域變質作用,重結晶而形成的。 於 baike.baidu.hk -

#77.石英岩与花岗岩的区别- 科学- 2021

石英岩 和花岗岩之间存在一些差异。 花岗岩的硬度来自于石英的含量,但石英岩的单位体积石英含量比花岗岩高,因此它实际上是一种更坚硬的材料。 花岗岩比石英岩丰富。 於 cn.lamscience.com -

#78.工程地質通論(第三版) - 第 102 頁 - Google 圖書結果

由石英砂岩或矽質岩變質而成;或由石英顆粒與矽質膠結物合為一體。在變質時,原來石英顆粒會長大,且互相連成變晶結構;大致仍保持砂岩的外貌,但是石英岩的硬度及結晶程度 ... 於 books.google.com.tw -

#79.石英岩圖畫、圖片和照片檔 - iStock

從來自iStock 的6432 項石英岩照片檔、圖片及免版稅圖像當中搜尋。尋找您在他處找不到的高品質照片檔。 於 www.istockphoto.com -

#80.石英岩質玉(京白玉) 吊墜 - 鄭惠中布衣

此為吊墜,流線型的設計感使人耳目一新介紹: 京白玉為一種質地細膩、光澤油潤的白色石英岩,由於最早在北京西部郊區開採,故取名京白玉,後在全國多處發現,分布極廣。 於 www.shixi.com.tw -

#81.史上最牛的石头!可冒充所有玉石_石英岩 - 手机搜狐网

鉴别技巧:染色的石英岩颜色更均匀,会有一些不自然,真正的翡翠颜色会有不同形状的分布;而且石英岩在光照的情况下可以看到石英颗粒结构, ... 於 www.sohu.com -

#82.石英岩玉

云南一个神奇美丽的土地,这里有彝族的热情、景颇族的随性好客,傣族的舞姿……我在云南等你们[玫瑰][玫瑰][玫瑰] · 丛哥说翡翠. 丛哥说翡翠. •. 552 views 1 month ago. 於 www.youtube.com -

#83.石英岩玉怎麼辨別真假

石英岩 類玉石都是較緻密的塊體或顯微粒狀集合體,有的因含有色礦物而出現美麗的顏色。其中有京白玉、東陵石、密縣玉、貴翠、臺灣翠及砂金石等許多玉石品種 ... 於 www.betermondo.com -

#84.北宋汝窑研究 - Google 圖書結果

硅在自然界中主要以砂岩与石英岩两种形式存在。砂岩与石英岩的根本区别在于:砂岩的结晶体之间有较大孔隙,而石英岩由于在高温高压下成矿,其结晶体之间孔隙较小。 於 books.google.com.tw -

#85.石英岩的折射率,硬度,密度,石英岩特征介绍 - 珠宝

石英岩 是一种主要由石英组成的变质岩(石英含量大于85%),是石英砂岩及硅质岩经变质作用形成。本文提到的文章重点包括石英岩的折射率,硬度,密度, ... 於 www.wengem.com -

#86.石英岩玉是什么玉

石英岩 玉由粒装石英集合体组成,主要成分是二氧化硅,是所有符合条件的玉石的统称,常见石英岩玉有玛瑙、玉髓、金丝玉等。质地较纯时,石英岩玉硬度 ... 於 www.paiyu.com -

#87.石英岩玉- 求真百科

石英岩 玉是由粒狀石英集合體組成的緻密塊體,石英含量在90%以上,我們在生活中常見的石英質玉石有玉髓、瑪瑙、東陵玉、密玉、京白玉、木變石、金絲玉等等。 於 factpedia.org -

#88.石英岩- 維基百科,自由的百科全書

石英岩 是石英含量大於85%的一種變質岩,一般是由砂岩或其他矽質岩石經過區域變質作用,重結晶而形成的。在岩漿附近,也可能是矽質岩石經過熱接觸變質作用而形成石英岩 ... 於 zh.wikipedia.org -

#89.石英岩玉的價格推薦第4 頁- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

石英岩 玉價格第4 頁推薦共1381筆商品。包含1338筆拍賣、43筆商城.快搜尋「石英岩玉」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#90.石英岩:定義,分類,物理性質,主要特點,藏品信息

石英岩 quartzite(aventurine quartzite) 主要礦物為石英,可含有雲母類礦物及赤鐵礦、針鐵礦等。 石英岩是一種主要由石英組成的變質岩(石英含量大於85%),是石英砂岩 ... 於 www.newton.com.tw -

#91.石英岩玉- 優惠推薦- 2021年10月| Yahoo奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到125筆石英岩玉商品,其中包含了古董、藝術與礦石,手錶與飾品配件,居家、家具與園藝等類型的石英岩玉商品. 於 tw.bid.yahoo.com -

#92.石英岩玉鐲-PTT/DCARD討論與高評價網拍商品-2021年11月

石英岩 玉鐲在-PTT/DCARD討論與高評價商品,提供天然石英岩在露天、蝦皮優惠價格,找石英岩玉鐲相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#93.石英岩_自然百科

[拼音]:shiyingyan. [外文]:quartzite. 主要由石英組成的變質岩。是石英砂岩及矽質岩經變質作用形成。常為粒狀變晶結構,塊狀構造。按石英含量可分為兩類:. 於 www.3du.tw -

#94.石英岩玉对身体有害-天然宝石网

石英岩 玉,属于石英结构体,翡翠是晶体结构体,这是两者最明显的区别。 所以石英岩玉没有翡翠的翠性,打灯,呈凝胶状(一般都会酸洗,注胶,甚至染色)。 於 www.xinyueyoupin.com -

#95.常見岩石和礦物的密度 - Also see

地殼中的大多數主要岩石形成礦物,如石英,長石和方解石具有非常相似的密度(約2.5-2.7)。 ... 石英岩, 2.6 - 2.8 ... 例如,花崗岩的石英含量在20%到60%之間。 於 zhtw.eferrit.com -

#96.石英岩- 優惠推薦- 2021年11月| 蝦皮購物台灣

買石英岩立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超 ... 現貨☆玉鐲石英岩玉彩色飄花翡翠玉鐲子三色福祿壽冰種手鐲批發玉石玉器首飾. 於 shopee.tw -

#97.和田玉知識:和田玉與石英岩的鑑別 - 壹讀

首先我們先認識一下石英岩。石英岩是由粒狀石英集合體組成的緻密塊體,石英含量在90%以上。除主要成分為石英外,還常含有長石、鉻雲母、絹雲母、 鋰 ... 於 read01.com -

#98.石英岩搜尋結果- 教育百科

由砂岩或化學矽質岩重結晶而成的變質岩。主要礦物為石英,一般為淺色或白色,質密堅硬,其顆粒常結成緻密塊狀,肉眼不易區分。為良好的建築、耐火石料和玻璃原料。 於 163.28.84.215