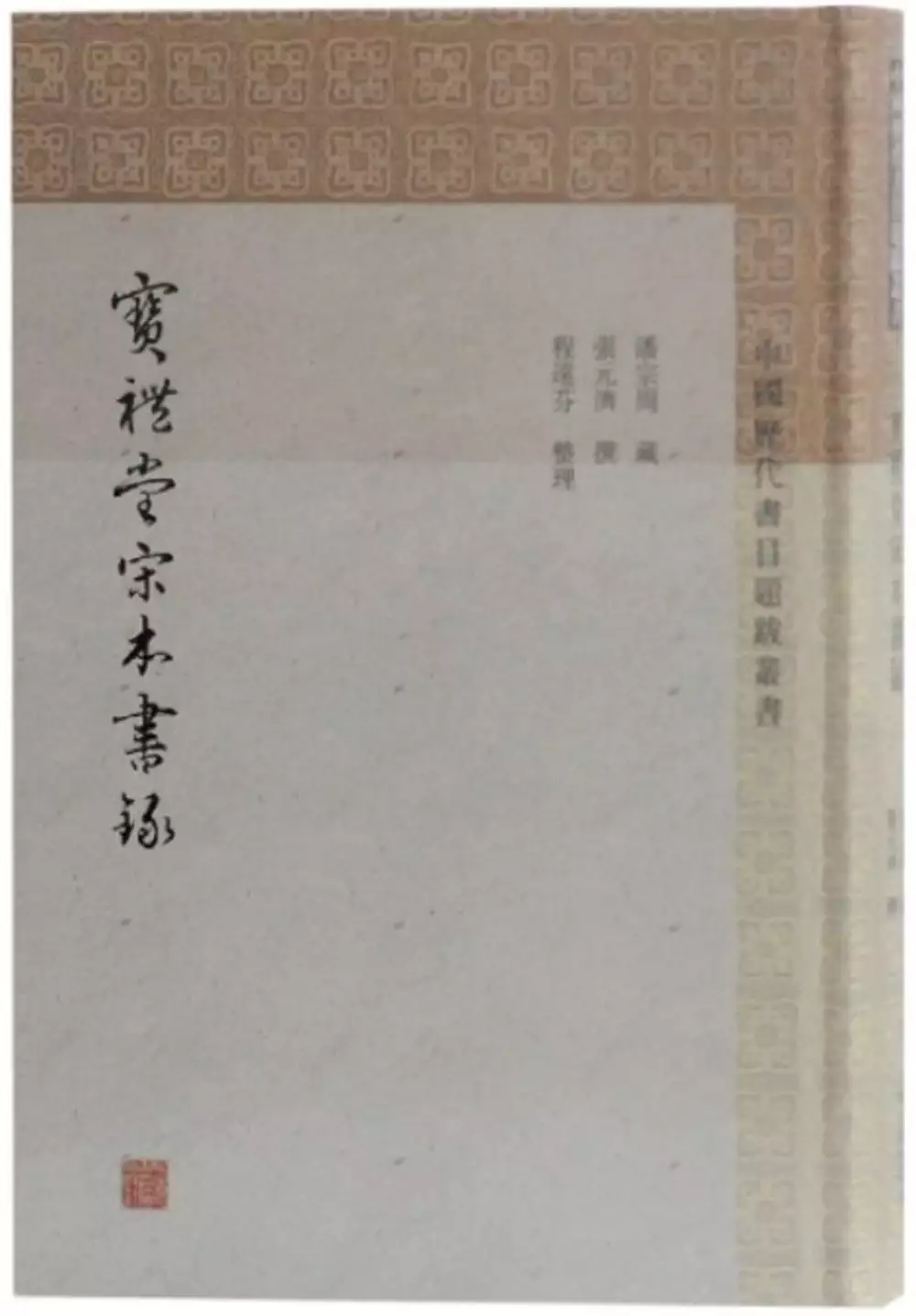

百衲本二十四史的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦潘宗周寫的 寶禮堂宋本書錄 和栗國成的 史記人物論衡:臧否古人的政治智慧與謀略都 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺灣商務印書館's post - 新版百衲本二十四史 - Facebook也說明:新版百衲本二十四史,全套共五十八冊,定價32310元,整套優惠價22500元,優惠期至11月30日止,請把握最後優惠期限! https://www.cptw.com.tw/event_page/tw_big/24h/

這兩本書分別來自上海古籍 和翰蘆所出版 。

國立臺灣師範大學 藝術史研究所 林麗江所指導 盧冠蓁的 從〈洛神賦全圖〉看敘事畫傳統在宋代的融合與演進 (2021),提出百衲本二十四史關鍵因素是什麼,來自於洛神賦圖、宋代敘事畫、佛教敘事畫。

而第二篇論文南華大學 文學系 陳章錫所指導 江宇翔的 顧太清《東海漁歌》之花妍書寫 (2021),提出因為有 顧太清、東海漁歌、清代詞、花妍書寫的重點而找出了 百衲本二十四史的解答。

最後網站張菊生先生年譜 - Google 圖書結果則補充:(原信複印件)三月二十七日胡適致先生書,言:「廿四史百衲本樣本,今早細看,歡喜贊嘆不能自已。此書之出,嘉惠學史者,真不可計量!惟先生的校勘記,功力最勤,功用最大, ...

寶禮堂宋本書錄

為了解決百衲本二十四史 的問題,作者潘宗周 這樣論述:

《寶禮堂宋本書錄》四卷附錄一卷,南海潘明訓藏,海鹽張元濟撰。該書共著錄宋版一百十七部、元版六部。每書著錄書名、著者、版本、完缺、冊數、遞藏源流、序跋題記、行款版式、牌記、刻工和藏書印鑒。特別珍貴的版本還附有校勘記。藏書印鑒保存了原印的款式,文字則予以隸定。是研究版本學、目錄學、校勘學、藏書史的重要成果和參考資料。其內容詳盡、體例嚴整,是具有典範意義的善本書錄。 本次出版,修訂對標點欠妥之處進行了改正,對文字排校錯誤進行了校正,對《書錄》原有的訛誤做了校勘,並加校勘記。書後增加了《書錄》各版本的序跋、整理前言,以及對潘宗周藏書事蹟的記述、研究文字,以及《雲間韓氏藏書題識《藏園群書經眼錄》《中國

版刻圖錄》《寒雲藏書題跋輯釋》著錄寶禮堂藏本的資訊,與《書錄》互相參證,有助於全面認識寶禮堂藏書的來龍去脈和版本鑒別。本次還增加了《寶禮堂宋本書錄》的綜合索引,包括書名、著者、序跋者、刻工、刻書鋪號、牌記、藏書家及藏書印鑒等。 潘明訓(一八六七年———九三九年) 字宗周,廣東南海人。供職于上海英租界工部局。喜藏書,尤佞宋版。得袁克文等藏家精品,有宋本逾百部,號“後百宋一廛”。以得宋紹熙刻本《禮記正義》而顏其齋曰“寶禮堂”。所收古籍大都經海鹽張元濟鑒定,並邀請張元濟撰寫《寶禮堂宋本書錄》。 張元濟(一八六七——一九五九) 字菊生,號筱齋,浙江海鹽人。清末進士,後執掌商務

印書館,創辦東方圖書館,近代著名出版家、版本目録學家,對中國的出版和古籍保護事業做出了傑出貢獻。主持影印《四部叢刊》、《百衲本二十四史》,著有《校史隨筆》等。 程遠芬 一九六三年生,山東棲霞人。齊魯師範學院文學院教授。長期從事古籍整理工作。編纂《清史稿藝文志拾遺索引》《四庫存目標注索引》,參與整理《百衲本二十四史校勘記》《清人著述總目》《十三經註疏彙校》等項目,著有《山東著名藏書記》(與杜澤遜合著),整理有《潛研堂序跋 竹汀先生日記抄 十駕齋養新錄摘抄》。

從〈洛神賦全圖〉看敘事畫傳統在宋代的融合與演進

為了解決百衲本二十四史 的問題,作者盧冠蓁 這樣論述:

現藏於北京故宮博物院的佚名〈洛神賦全圖〉是一卷根據曹植〈洛神賦〉文本情節,以連環畫構圖逐一詮釋賦文的敘事畫長卷。對比其他〈洛神賦圖〉摹本,〈洛神賦全圖〉以其精巧的圖繪風格、新穎的視覺效果和獨特的敘事手法突出於眾摹本之間,是為宋代畫家的創新表現。本文將探討〈洛神賦全圖〉當中新的表現元素之可能來源,嘗試釐清中國敘事性繪畫到了宋代有甚麼特殊的發展,並試圖理解宋代畫家選擇了何種敘事方式重新詮釋〈洛神賦〉故事。論文首先就〈洛神賦全圖〉的圖文敘事部分作分析,解讀〈洛神賦全圖〉當中承繼自六朝類型〈洛神賦圖〉的構圖特色及情節敘事,同時挑揀出其中不屬於傳統的創新表現,包含榜題的運用、情節分景、山水布置,以及相

對多元的時空表現,推測這些新元素有一部分是受到佛教敘事繪畫的影響。同時,〈洛神賦全圖〉的筆墨風格、圖像特色和裝飾母題則凸顯出與宋代宮廷繪畫、宮廷版畫的連結,加強了〈洛神賦全圖〉的當代性。前人學者指出,中國繪畫受佛教敘事繪畫影響的時間差不多發生在六朝時期,然而在檢視〈洛神賦全圖〉的過程中,發現畫家運用榜題和異時同圖、異景同圖的作法鮮見於其他宋代敘事畫,卻與宋代寺觀壁畫上的佛教經變畫有所接近,促使本文回顧佛教敘事繪畫中對於異時同圖等時空表現手法的描寫。藉由敦煌壁畫各朝洞窟和宋代寺觀壁畫所遺存的圖繪資料,試圖梳理出佛教敘事手法的表現脈絡,並對比〈洛神賦全圖〉的表現手法,發掘出該卷畫家對於佛教繪畫敘事

手法的引用及修正,為宋代敘事性繪畫的視覺敘事機制提供一種新的研究觀點。

史記人物論衡:臧否古人的政治智慧與謀略

為了解決百衲本二十四史 的問題,作者栗國成 這樣論述:

西漢司馬遷的鉅著《史記》,不僅是中國古人寫通史的鼻祖,他所開創的記傳體體例,更為後來中國歷代的正史所遵從。 春秋戰國時期,實際上是中國的「東周」時期(770-221BC),它不僅是中國學術思想的黃金時代,也是一個王室權勢衰微、諸侯並起爭雄的時代。各國諸侯為求富國強兵,需求人才殷切;當時有才能的人士,為求顯達,不吝惜的希望能貢獻自己的所學。因此,「春秋戰國」時期,也是一個人才輩出的時代。這種流風餘韻,自「春秋戰國」時期起,一直延續到秦漢之際(770-180 B C),歷久不絕。 司馬遷的《史記》,對於這些奇才異能之士,多所著墨。本書以《史記》的原文為藍

本,從春秋到漢初,一共選擇了五十餘位《史記》中的人物,轉寫成白話,並加入作者個人的評論,以方便讀者閱讀、借鏡及參考。其較著名的,如管仲、晏嬰、孫子(武)、伍子胥、勾踐(含范蠡)、子貢、吳起、孫臏、商鞅、蘇秦、張儀、樂毅、田單、藺相如、穰侯魏冄、范睢、孟嘗君、平原君、信陵君、荊軻、呂不韋、李斯、項羽、劉邦、蕭何、張良、陳平、韓信等人。其目的,是希望廿一世紀的華人,能因此而有所借鏡、警惕與效法;而達到「鑑古知今」的效果!

顧太清《東海漁歌》之花妍書寫

為了解決百衲本二十四史 的問題,作者江宇翔 這樣論述:

本文將「顧太清《東海漁歌》之花妍書寫」作為論題,藉此將顧太清之詞作做系統性之探討。花妍書寫為顧太清詞作中的一大特徵,《東海漁歌》共收太清詞作三百三十三闋詞,其中共有二百零六闋詞以花入文,筆者以此作為研究切入,詳論太清詞作中所書之花妍,以此理解眾花妍於詞人書寫時產生之生命對照。 本論文共分五章,第一章為緒論,用以說明論題之概述及其研究意義,再將相關論題回顧及研究進路,做出整理以及論述。第二章為詳述詞人生平及清代詞派影響,以此理解詞作內在抒發之情志、外在表現之風韻如何構成。將太清人生所遇及文壇的演進梳理後,即可至作品之中尋求對應,諸如詞作中展現之內在情感、外在景物描繪、詠花及提贊等作品內容

,皆於第三章中將其分類後詳述,用以分析詞人所書詞作,以理解詞作之主題以及抒發。將題材內容分析完整後,便可切入其美學樣態,第四章以《文心雕龍》做為分析工具,把「花妍書寫」置入中國文學的美學視角,以此完整文章的藝術展現。第五章為結論,將上述章節做綜合性之總結。

想知道百衲本二十四史更多一定要看下面主題

百衲本二十四史的網路口碑排行榜

-

#1.國立員林高級中學WebOPAC 線上公用目錄查詢

第1 筆, 百衲本二十四史(五)後漢書(下)/王雲五總編輯.--初版.--臺北市:臺灣商務印書館民56[1967]. 圖書館首頁 查詢畫面. Host by each Customer, Power by Vice Co. 於 libsrv.ylsh.chc.edu.tw -

#2.影印百衲本二十四史序- 國立臺灣大學

影印百衲本二十四史序 可在總圖書館 總圖B1專藏文庫(點選下方「閉架書庫調閱服務」連結) (鄭欽仁610.06 1035)獲得. 傳送至. QR. EndNote. EndNote Web. Mendeley. 於 ntu.primo.exlibrisgroup.com -

#3.臺灣商務印書館's post - 新版百衲本二十四史 - Facebook

新版百衲本二十四史,全套共五十八冊,定價32310元,整套優惠價22500元,優惠期至11月30日止,請把握最後優惠期限! https://www.cptw.com.tw/event_page/tw_big/24h/ 於 www.facebook.com -

#4.張菊生先生年譜 - Google 圖書結果

(原信複印件)三月二十七日胡適致先生書,言:「廿四史百衲本樣本,今早細看,歡喜贊嘆不能自已。此書之出,嘉惠學史者,真不可計量!惟先生的校勘記,功力最勤,功用最大, ... 於 books.google.com.tw -

#5.百衲本- 維基百科,自由的百科全書

百衲本二十四史 編輯. 20世紀30年代張元濟主持編輯,商務印書館影印的版本。其中包括宋刻善本15種、元刻善本6種、明清初刻史書3種。目前存世稀少,約不到十套。 於 zh.wikipedia.org -

#6.百衲本二十四史校勘記- 沒有我這個人的部落格

029.5校勘學;校對總題名:《百衲本二十四史校勘記》十六種十七卷校勘:民國張元濟出版:北京商務印書館《史記校勘記》一卷《漢書校勘記》一卷《後 ... 於 blog.udn.com -

#7.百衲本二十四史〜 の在庫検索結果/ 日本の古本屋

絞り込み検索 · 表示設定 · 百衲本二十四史:金史上下 · 縮印百衲本二十四史金史 · 宋書上下百衲本二十四史 · 縮印百衲本二十四史旧五代史精装 · 隋書縮印百衲本二十四史精装. 於 www.kosho.or.jp -

#8.李白詩歌海意象 - 第 63 頁 - Google 圖書結果

24《後漢書‧東夷列傳》說:「會稽海外有東鯷人,分為二十餘國。 ... 27(漢)司馬遷撰:《史記》上冊卷二十八〈封禪書六〉百衲本二十四史(臺北:臺灣商務印書館,1995年), ... 於 books.google.com.tw -

#9.国家图书馆出版社

因各書底本多殘缺不全,不得不通過許多版本相互參校、補綴而成,猶如僧侶之“百衲衣”,故名之曰“百衲本二十四史”。其中除《舊五代史》、《元史》、《明史》 ... 於 www.nlcpress.com -

#10.“百衲本”《二十四史》的前尘往事 - 张雄艺术网

百衲本 ”《二十四史》的缩印精装本《二十四史》,中国古代各朝撰写的二十四部史书的总称,是被历来朝代纳为正统的史书,故又称“正史”。《二十四史》 ... 於 www.zxart.cn -

#11.百衲本二十四史 - 苏宁易购

苏宁易购官方商城,为您提供百衲本二十四史评价,百衲本二十四史排行榜,百衲本二十四史品牌推荐,想了解商品评价、排行榜、参数、视频、品牌专题等更多内容, ... 於 m.suning.com -

#12.百衲本二十四史型号参数规格 - 苏宁易购

苏宁易购官方商城,为您提供百衲本二十四史参数表,百衲本二十四史型号规格表,百衲本二十四史参数设置,想了解商品评价、排行榜、参数、视频、品牌专题等更多内容, ... 於 www.suning.com -

#13.百衲本二十四史(套)(含紅木書櫃) - 中文百科知識

百衲本二十四史 (套)(含紅木書櫃)》是2001年北京古籍出版社出版的一本圖書,作者是張元濟。內容介紹星移斗轉,歲月如流,歷史發鏡。世紀之初,千年之始, ... 於 www.jendow.com.tw -

#14.百衲本二十四史(新版全套)啾咪書房/Jomi_book | 蝦皮購物

啾咪書房/Jomi_book版本中最好的一部正史購買百衲本二十四史(新版全套)啾咪書房/Jomi_book. 於 shopee.tw -

#15.艾丽斯·沃克:“一只眼睛也能走出世界” - 中国作家网

婚后第一年,二十三岁的沃克就写下了著名的短文《民权运动:好在哪里?》 ... 演讲和教学邀请,用朋友的捐赠买了几件旧家具,问母亲要了一个百衲被图案 ... 於 www.chinawriter.com.cn -

#16.《百衲本廿四史》中國正史最佳版本 - YouTube

臺灣商務印書館精心挑選,蒐羅現今非常罕見的宋元版善本,重版印行《百衲本廿四史》,詳細記載上起於傳說中的黃帝(約前2590 年),止於明朝崇禎十七 ... 於 www.youtube.com -

#17.百衲本二十四史校勘記 - Google Books

Title, 百衲本二十四史校勘記: 金史校勘記. Author, 張元濟. Edition, reprint. Publisher, 商務印書館, 2004. Original from, the University of Wisconsin - Madison. 於 books.google.com -

#18.百衲本- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年8月

簡體書-十日到貨R3YY【百衲本舊五代史(全2冊)】 9787501354122 國家圖書館出版社作者: ... 二手書博民逛書店百衲本二十四史罕見周書Y231009 王雲五商務印書館出版1 ... 於 www.lbj.tw -

#19.百衲本二十四史 - Google Books

百衲本二十四史, Volumes 307-310. Front Cover. 商務印書館, 1937 - China · 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content ... 於 books.google.com -

#20.中國歷史論文集 - 第 232 頁 - Google 圖書結果

39 〔百衲本二十四史〕, (上海,商務,一九三六) ,頁二六 b 。( 40 見程大昌,〔雍錄] , (臺北,藝文)卷二。( 41 )〔漢書] , ( [百衲本二十四史] ,上海,商務, ... 於 books.google.com.tw -

#21.鲁迅藏百衲本二十四史(影印版) - Google Books

鲁迅藏百衲本二十四史(影印版). Front Cover. 中央编译出版社, 2014. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when ... 於 books.google.com -

#22.《百衲本二十四史》——先人呕心沥血之作 - 百度百科

“百衲本”《二十四史》,是由商务印书馆于民国初年在张元济主持下推出的影印版的“二十四史”。期间张元济耗费巨资搜访宋元善本,通过采用当时最先进的 ... 於 wapbaike.baidu.com -

#23.百衲本二十四史(全240册/24函)该书仅印刷35套8.8万元 - 簡帛網

二十四史缘起明朝时,将《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》、《晋书》、《宋 ... 百衲本二十四史(全240册/24函)该书仅印刷35套8.8万元,简帛网. 於 www.bsm.org.cn -

#24.【DQN】史記_上下合售_百衲本二十四史_司馬遷- 書寶官方書城

全書包括12本紀、30世家、70列傳、10表、8書,共130篇,五十二萬六千五百餘字。作者司馬遷以其「究天人之際,通古今之變,成一家之言」的史識,使《史記》成為中國第一 ... 於 www.spbook.com.tw -

#25.以宋元古本为底本参校补缀的二十四史 - 静安区图书馆

《百衲本二十四史》——以宋元古本为底本参校补缀的二十四史. 发布时间:2022-11-16 0:00:00浏览量:265. 行政部门政府网站. 上海政府门户网站. 相关情报网站. 於 www.shjinganlib.net -

#26.關於《縮印百衲本二十四史》收錄- 中國哲學書電子化計劃

2022-01-25 01:24:14關於《縮印百衲本二十四史》收錄. 發言者:oao1006, 關於商務印書館一九五八年九月初版的《縮印百衲本二十四史》,比如《漢書》裡面的顏師古先生 ... 於 ctext.org -

#27.百衲本二十四史价格_报价_促销_图片_多少钱-苏宁易购手机版

苏宁易购提供最新百衲本二十四史价格、百衲本二十四史报价、百衲本二十四史促销、百衲本二十四史图片、百衲本二十四史多少钱等商品信息,了解更多关于百衲本二十四史 ... 於 search.suning.com -

#28.百衲本二十四史校勘记新五代史金史校勘记_图书- 爱学术

百衲本二十四史 校勘记新五代史金史校勘记. 作者: 张元济著出版社: 出版年: ISBN:. 简介:. 免费下载该图书. 相关图书. 百衲本二十四史校勘记史记校勘记. 於 book.ixueshu.com -

#29.百衲本二十四史五代史記宋慶元刊本台灣商務印書館250元

[柳泉書坊]~百衲本二十四史五代史記宋慶元刊本台灣商務印書館250元. 250. 尚未有評價銷售0. 分享0. 優惠活動看全部. 運費券 超商$99up免運→ 立即領運費券. 運送NT$ 50. 於 www.ruten.com.tw -

#30.百衲本廿四史(新版,共58冊套書/付款後POD印製)【大部 ...

《百衲本二十四史》是近百年來校考最精良、版本最珍貴、蒐羅最廣泛的二十四史,先父王雲五先生於一九七六年〈重印補校百衲本二十四史序〉中已有論證。 於 www.cptw.com.tw -

#31.《二十四史》的前世今生——“百衲本”与“聚珍本” - 中国民俗学会

《二十四史》的前世今生——“百衲本”与“聚珍本”. 发布: 2012-6-16 07:28 | 作者: 肖伊绯| 来源: 中华读书报2012年06月13日14 版| 查看: 452次. r z-U ~ |;L1] V ... 於 www.chinesefolklore.org.cn -

#32.百衲本二十四史: 舊唐書 - Google Books

Title, 百衲本二十四史: 舊唐書. Volume 20 of 百衲本二十四史, 商務印書館. Contributors, 王雲五, 商務印書館. Edition, reprint. Publisher, 臺灣商務印書館, 1967. 於 books.google.com -

#33.百衲本二十四史 - 搜狗百科

商务印书馆影印百衲本《二十四史》历史上刊印全套“二十四史”的主要有过三种版本:清乾隆年间的武英殿刻本、清朝末年由金陵、淮南、浙江、江苏、湖北五 ... 於 baike.sogou.com -

#34.百衲本二十四史: 南史 - Google Books

百衲本二十四史 : 南史. Front Cover. 商務印書館, 1936 - China · 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's ... 於 books.google.com -

#35.《二十四史》添「今注本」

圖:《隋書(全十六冊):今注本二十四史》,馬俊民等校註,二○二○年七 ... 武英殿本」,第二次是二十世紀三十年代商務印書館印行的「百衲本」,第 ... 於 www.takungpao.com.hk -

#36.張元濟輯印《百衲本二十四史》在版本學上的意義

關鍵字: 張元濟;Zhang Yuan-Ji;百衲本二十四史;版本;武英殿本;Bai Nei Ben 24 Volumes;Version;Wu Ying Dian Ben 24 Volumes. 出版社: 臺中市:國立中興大學中國文學系. 於 ir.lib.nchu.edu.tw -

#37.海南周刊丨杂集古句以成诗

文天祥喜集杜甫诗句,抗元失败被俘入狱后,他在狱中写就《集杜诗》一卷,共有七言绝句二百首,堪称集句诗大成者。 文天祥所作《襄阳第五》云:“十年 ... 於 society.yunnan.cn -

#38.(百衲本)二十四史 - Kanseki Database

史部正史類. (百衲本)二十四史. 民國張元濟編 民國十九至二十六年 上海、 ... 於 kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp -

#39.百衲本廿四史(新版) 史記的價格推薦 - BigGo

「百衲本廿四史(新版) 史記」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價, ... 新北市. 精品咖啡豆,買2送1 · 百衲本廿四史(新版)01:史記(共兩冊. 3. 0~10%. 百衲本廿四 ... 於 biggo.com.tw -

#40.「百衲本」《二十四史》的前塵往事 - 每日頭條

歷史上刊印全套《二十四史》主要有過四種版本:清乾隆年間的「武英殿本」;清朝末年由金陵、淮南、浙江、江蘇、湖北五個書局刻印的「局本」;以及民國時期 ... 於 kknews.cc -

#41.“百衲本”《二十四史》的前尘往事 - 中国艺术品网

百衲本 ”《二十四史》的缩印精装本《二十四史》,中国古代各朝撰写的二十四部史书的总称,是被历来朝代纳为正统的史书,故又称“正史”。《二十四史》 ... 於 www.cnarts.net -

#42.百衲本二十四史 - 豆瓣读书

元史-百衲本廿四史 ... 元史》是明朝的宋濂、王禕等奉命編撰的紀傳體史書,共210卷,有本紀47卷,志58卷,表8卷,列傳97卷。 明太祖朱元璋於洪武二年(1369年)下令修《元史》 ... 於 book.douban.com -

#43.百衲本

百衲本二十四史. 20世紀30年代張元濟主持編輯,商務印書館影印的版本。其中包括宋刻善本15種、元刻善本6種、明清初刻史書3種。目前存世稀少,約不到十套。 於 www.wikiwand.com -

#44.《百衲本二十四史》 - 《中国大百科全书》第三版网络版

《百衲本二十四史》 ... 中华民国时期选收各种善本编辑影印出版的丛书。 英文名称: The Twenty-four Histories Edited on Various Editions. 於 www.zgbk.com -

#45.百衲本二十四史 - 臺灣華文電子書庫- 國家圖書館

百衲本二十四史. 陳壽撰. 商務印書館. pdf loading gif PDF讀取中,請稍候. Thumbnails Document Outline Attachments Layers. Current Outline Item. Previous. 於 taiwanebook.ncl.edu.tw -

#46.百衲本二十四史校勘記宋書校勘記 - 博客來

內容簡介. 百衲本二十四史校勘記是張之濟先生親自厘定的對百衲本二十四史進行校勘的記錄,為治史者必讀之書。校勘記共16種。 於 www.books.com.tw -

#47.百衲本二十四史排行榜- 京东 - JD.com

京东JD.COM为您提供百衲本二十四史销量排行榜、百衲本二十四史哪个好、百衲本二十四史多少钱等相关资讯,从百衲本二十四史价格、评价、图片等多方面比较,为您推荐优质 ... 於 www.jd.com -

#48.#二十四史[超话]# #张元济# 百衲本二十... 来自鹏为古籍- 微博

二十四史[超话]# #张元济# 《百衲本二十四史》——先人呕心沥血之作“百衲本”《二十四史》,是由商务印书馆于民国初年在张元济主持下推出的影印版的“二十 ... 於 weibo.com -

#49.百衲本明史 - 中文百科全書

內容簡介. 《明史》是“二十四史”最後一部。全書共三百三十二卷,包括本紀二十四 ... 於 www.newton.com.tw -

#50.芸编指痕 - Google 圖書結果

《百衲本二十四史》独缺《薛史》商务印书馆辑印的《百衲本二十四史》,一九三〇年发售预约,由张元济主其事。首冠一序,即出于张的手笔。原来,张元济曾听到叶德辉这样 ... 於 books.google.com.tw -

#51.百衲本二十四史: 漢書- Google Books

Title, 百衲本二十四史: 漢書 四部叢刊: 史部. Edition, reprint. Publisher, 商務印書館, 1936. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan ... 於 books.google.com -

#52.百衲本二十四史校勘記: 舊唐書校勘記- 張元濟- Google Books

百衲本二十四史 校勘記: 舊唐書校勘記, Part 2. Front Cover. 張元濟. 商務印書館, 2004 - China - 711 pages. Bibliographic information. QR code for 百衲本二十四史 ... 於 books.google.com -

#53.百衲本廿四史的價格推薦- 飛比2023年08月即時比價

百衲本廿四史價格推薦共32筆。另有百衲本二十四史、百衲本。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格,讓你花最少,省最多! 於 feebee.com.tw -

#54.襣字五行属什么,襣字在名字里的含义,襣字起名的寓意,大数据 ...

拼音, 繁体字, 部首, 简体笔画, 康熙笔画. bì, 襣, 衤, 19, 20. 字形结构, 五行, 吉凶, 是否为姓氏, 使用人数. 左右结构, 水, 凶, 否, 0(每千万人口) ... 於 cdn.ggname.cn -

#55.百衲本明史(全6册)

《明史》是“二十四史”*后一部。全书共三百三十二卷,包括本纪二十四卷,志七十五卷,列传二百二十卷,表十三卷。它是一部纪传体断代史,记载了自元末朱元璋起兵至朱由 ... 於 easterneast.com -

#56.《百衲本二十四史》——先人呕心沥血之作 - 知乎专栏

百衲本 ”《二十四史》,是由商务印书馆于民国初年在张元济主持下推出的影印版的“二十四史”。期间张元济耗费巨资搜访宋元善本,通过采用当时最先进的 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#57.百衲本二十四史校勘記(南史校勘記) 9787100030700【台灣 ...

百衲本二十四史 校勘記(南史校勘記) 9787100030700【台灣高等教育出版社】 ... 本社在台已成立三十餘年,請安心下單選購。 請注意:因成本因素且均為代購,本 ... 於 tw.mall.yahoo.com -

#58.百衲本二十四史 - 淘寶

去哪兒購買百衲本二十四史?當然來淘寶海外,淘寶當前有725件百衲本二十四史相關的商品在售。 於 world.taobao.com -

#59.百衲本二十四史 - 古籍阁

《百衲本二十四史》是张元济(1867-1959)主持下的商务印书馆,耗费巨资广搜各史的宋元善本,采用当时最先进的摄影制版技术,呕心沥血十余年方大功告成。 於 bbs.gujige.com -

#60.百衲本二十四史校勘记(宋书校勘记): 9787100030717: 张元济

Amazon.com: 百衲本二十四史校勘记(宋书校勘记): 9787100030717: 张元济: Books. 於 www.amazon.com -

#61.百衲本二十四史校勘记(南齐书 - 商务印书馆

海鹽張菊生先生嘗慨今本正史之不可信,乃發重校正史之願,集宋元明善本之大成,輯印《百衲本二十四史》,沾溉海内外學人者多且廣矣。顧先生所撰校勘記百數十巨册,以世 ... 於 www.cp.com.cn -

#62.《百衲本廿四史》中國正史最佳版本 - Bilibili

《 百衲本 廿 四史 》中國正史最佳版本. 一根牛蒡. 相关推荐. 查看更多. 被清朝抹黑最狠的明朝皇帝,为大明续命160年. 1067 2. 10 :49. 於 www.bilibili.com -

#63.百衲本二十四史

简介:《百衲本二十四史》为张元济广泛搜罗汇集了珍贵的宋刻善本史书15种、元刻善本史书6种、明清初刻史书3种,订谬补脱,精心校勘,历时18载方告功成,史学界一致公认 ... 於 222.30.193.101 -

#64.鬼滅之刃Av - Korea

22-11-18 | 2228次播放. 20:37 落魄状师绝色美人.24 sept. 2021 — 鬼灭之刃无限梦境-祢豆子榨汁姬剧情简介.4 ... 於 as.koreandi.kyiv.ua -

#65.中华书局出品--两汉乐书的文献学研究 - Google 圖書結果

参考文献: [ 1 ]史记校勘记整理说明[ A ]张元济,百衲本二十四史校勘记·史记校勘记[ M ] .北京:商务印书馆, 1997 . [ 2 ]张元济,百衲本二十四史校勘记·史记校勘记[ M ] ... 於 books.google.com.tw -

#66.Category:百衲本二十四史

Media in category "百衲本二十四史". The following 200 files are in this category, out of 885 total. (previous page) (next page). 於 commons.wikimedia.org -

#67.武英殿本《二十四史》校刊始末考

② 如張元濟以宋元舊本輯印《百衲本二十四史》,各本除《明史》外均以殿本通校,形成《百衲本二十四史校勘記》。 Page 2. 92. 文史2014年第1輯·總第106 輯. 於 fh.pku.edu.cn -

#68.鲁迅古籍藏書漫谈 - 第 2 篇 - 第 56 頁 - Google 圖書結果

到民国十九年( 1930 ) ,正式出版了《百衲本二十四史》。因是各种善本所补配,犹如和尚的百衲衣,故名百衲本。此本一出,在当时学界引起重大轰动,历史学者张舜徽称之为“全 ... 於 books.google.com.tw -

#69.百衲本二十四史

阿里巴巴为您找到超过40条百衲本二十四史产品的详细参数,实时报价,价格行情,优质批发/供应等货源信息,还能为您找到百衲本二十四史在淘宝、天猫、京东、亚马逊的同 ... 於 taizhou.1688.com -

#70.肖伊绯:《二十四史》的“百衲本”与“聚珍本” - 搜狐

民国十九年(1930)三月,商务印书馆正式发布《百衲本二十四史预约样本》,标志着这部历史上最佳版本的《二十四史》出版发行工作揭开序幕。预约样本中刊载 ... 於 www.sohu.com -

#71.缩印百衲本二十四史(待補全) - 移除数据 - 爱如生

丛书: 缩印百衲本二十四史书籍格式: PDF出版时间: 1958.12 书籍清晰度: 清晰版300dpi或者同等效果[ 本帖最后由nothing 于2010-5-24 07:31 编辑] ... 缩印百衲本二十四 ... 於 guoxue.er07.com -

#72.オカムラのオフィス構築ソリューション

オフィス移転・オフィス構築ならオカムラ。オカムラではお客様が目指すオフィス像「ワークプレイス」を実現するオフィス移転・構築ソリューションをコンサルティング ... 於 www.okamura.co.jp -

#73.《二十四史》的前世今生:“百衲本”与“聚珍本” - 中国经济史论坛

“百衲本”《二十四史》是张元济(1867-1959)主持下的商务印书馆,耗费巨资广搜各史的宋元善本,采用当时最先进的摄影制版技术,呕心沥血十余年方 ... 於 economy.guoxue.com -

#74.百衲本二十四史书柜 - 情感口述

百衲本二十四史 书柜,吴朗西赠送的百衲本二十四史及檀木书柜百衲本二十四史书柜百衲本二十四史含书柜宣纸线装影印80函820册价格上调至定价28万鲁迅藏百衲本二十四 ... 於 www.sgss8.net -

#75.分享/百衲本二十四史 - 书格

《百衲本二十四史》是近现代国学大师张元济先生主持辑印的。他广泛搜罗汇集了珍贵的宋刻善本史书15种、元刻善本史书6种、明清初刻史书3种,订 ... 於 www.shuge.org -

#76.二樓書店> 尋找書本> 關鍵字:百衲本廿四史

查詢時間, 查詢結果, 系列> : 百衲本廿四史 ... 明史是二十四史中的最後一部,是一部紀傳體的史書,由清朝的張廷玉等奉命編撰,記載了從明太祖洪武元年(1368)到明思 ... 於 2-floor.dyndns.org -

#77.Airiti Library華藝線上圖書館_《百衲本二十四史校勘記》整理緣起

本文首先闡述張元濟在輯印《百衲本二十四史》的過程中,以20年的精力,充份利用朱元明善本校勘全史,恢復了全史的本來面目。張元濟校勘全史的貢獻,不但是清代乾嘉大師 ... 於 www.airitilibrary.com -

#78.新闻中心--“百衲本”《二十四史》的前尘往事 - 中国收藏网

“百衲本”《二十四史》是张元济(1867—1959)主持下的商务印书馆,耗费巨资广搜各史的宋元善本,采用当时最先进摄影制版技术,呕心沥血十余年方大功告成。“ ... 於 news.socang.com -

#79.百衲本二十四史-古籍善本-雅昌拍卖图录

百衲本二十四史. 加入图录. 尺寸: 20×13.3cm. 估价: RMB 200,000. 成交价: RMB ****. 拍品分类: 古籍善本>历代刻本. 拍品描述: 年代:民国上海涵芬楼影印本八百二十册 ... 於 auction.artron.net -

#80.百衲本廿四史(新版) - 三民網路書店

商品簡介. 校勘最精,版本最好的一套正史《百衲本二十四史》是近百年來校考最 ... 於 www.sanmin.com.tw -

#81.古籍影印| 《百衲本二十四史》出版_刻本 - 搜狐

百衲本二十四史 自问世以来,曾数次被影印出版,惜多为宣纸线装本,价格不菲,不便学者购藏利用;其余则以缩印本居多,其中质量较好的,当数二十世纪五 ... 於 www.sohu.com -

#82.CiNii 図書- 百衲本二十四史

百衲本二十四史 · 著者 · 書誌事項 · 大学図書館所蔵 1件 / 全1件 · この図書・雑誌をさがす · 注記 · 関連文献: 25件中 1-20を表示 · 詳細情報 · 書き出し. 於 ci.nii.ac.jp -

#83.百衲本二十四史 - 国学大师

二十四史 | 四库全书 | 古今图书集成 | 历史人物 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文 ... 於 www.guoxuedashi.net -

#84.百衲本二十四史 - Google Libros

百衲本二十四史, Volúmenes283-286. Portada. 商務印書館, 1937. 0 Opiniones. Las opiniones no están verificadas, pero Google revisa que no haya contenido falso ... 於 books.google.co.cr -

#85.香港二樓書店> 三國志-百衲本二十四史(八)

三國志-百衲本二十四史(八). 沒有庫存訂購需時10-14天. 9789570511086. 陳壽. 1995年4月01日. 127.00 元. HK$ 107.95. 詳細資料. 分類, [ 尚未分類]. 同類書推薦 ... 於 42.200.68.75 -

#86.百衲本二十四史 - 書目集成

【百衲本二十四史】 〔張元濟輯//民國上海商務印書館景印本〕 〔1958年上海商務印書館據百衲本縮印〕 史記(130卷)//漢‧司馬遷撰//劉宋‧裴駰 ... 於 luckysafe.pixnet.net -

#87.鲁迅藏百衲本二十四史 - 台灣·大書城

鲁迅藏百衲本二十四史:影印版(全820册)(现代文豪鲁迅购藏《百衲本二十四史》首版全本,完整流传至今,依据鲁迅藏本原汁原味精选极品手工宣纸,影印而成.),司马迁. 於 www.megbook.com.tw