白米甕砲台的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦東販編輯部寫的 北台灣一日小旅行:基北8條路線X桃竹5大特區X宜蘭35個吃喝玩樂要點 和台灣東販的 走讀老時光:建築、美學聚落與小鎮,染一身溫潤人情都 可以從中找到所需的評價。

另外網站基隆中山景點| 白米甕砲台荷蘭城市定古蹟偶像劇取景也說明:白米甕砲台 位於本區太白里光華路37巷底,屬於市定古蹟,位處港口高地山坡,在碧海藍天,山海交戀下,格外顯得秀麗。 白米甕砲台. 砲台附近一帶舊稱為 ...

這兩本書分別來自台灣東販 和台灣東販所出版 。

淡江大學 建築學系碩士班 賴怡成所指導 張雁婷的 防禦地景博物館-再現基隆白米甕砲台之場所精神 (2019),提出白米甕砲台關鍵因素是什麼,來自於場所精神、防禦地景、身體、動作、雕塑。

而第二篇論文華梵大學 建築系在職專班 葉乃齊所指導 何怡瑱的 論基隆古砲台與其港市發展 隱而未彰的歷史性關係 (2018),提出因為有 砲台的重點而找出了 白米甕砲台的解答。

最後網站白米甕砲台制海退敵- 熱線追蹤 - 台視則補充:基隆擁有優異的港灣條件,礦產又豐富,自從西方航海家發現福爾摩沙以來一直是列強覬覦之地,就是因為如此,基隆市大小砲台林立,為了自保更為了抵禦外敵! 其中的白米甕 ...

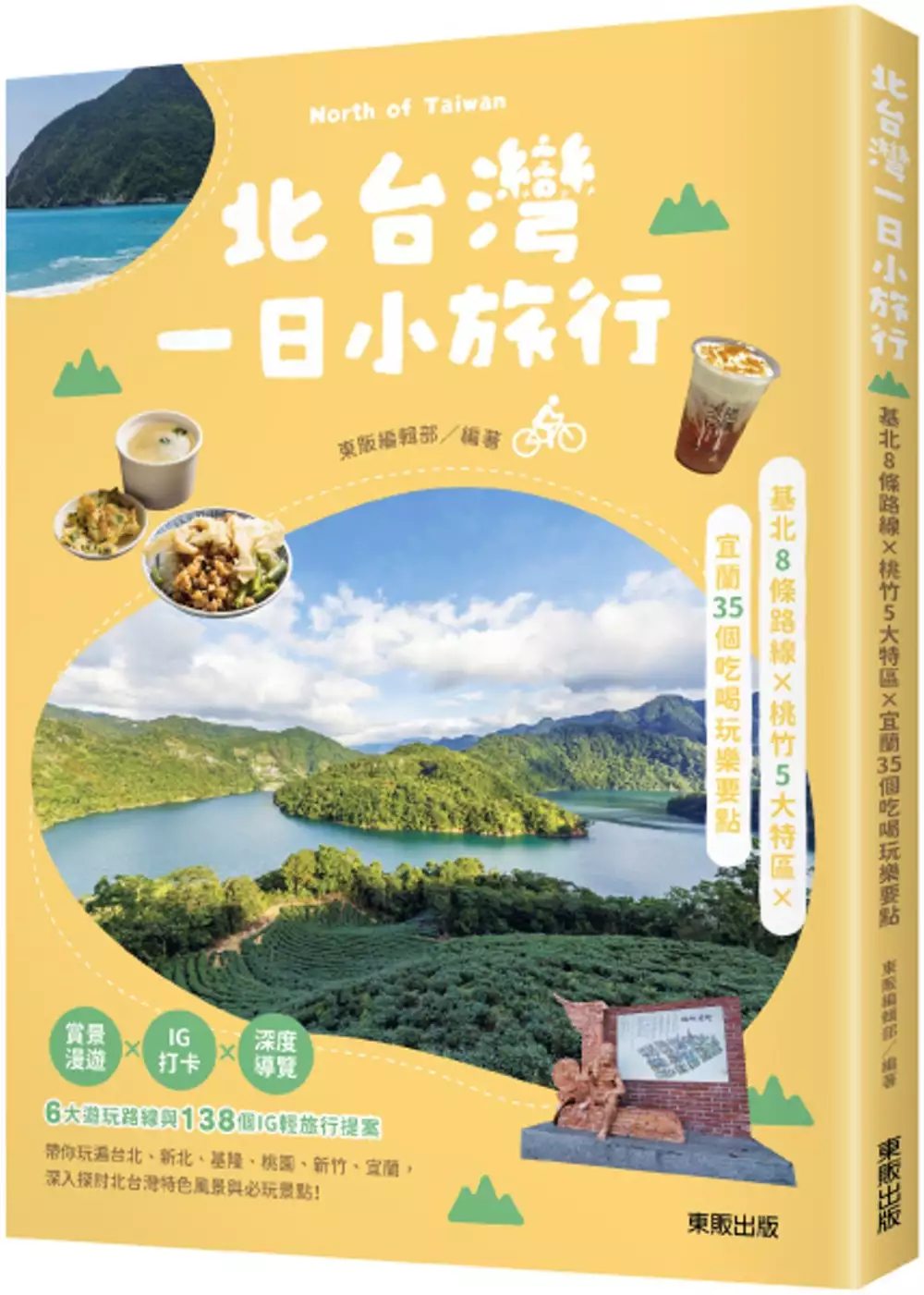

北台灣一日小旅行:基北8條路線X桃竹5大特區X宜蘭35個吃喝玩樂要點

為了解決白米甕砲台 的問題,作者東販編輯部 這樣論述:

賞景漫遊XIG打卡X深度導覽 六大遊玩路線與138個IG輕旅行提案 北台灣絕不能錯過的吃喝玩樂要點~ 就算不能出國也不覺得可惜,深入探討北台灣各種特色風景! 讓你雙北走透透,捷運、近郊半日遊, 基隆周末就醬玩,好吃好看又好好玩; 桃園不再是沙漠,深度導覽漫遊散策; 新竹超夯一日遊,IG打卡美照連發; 宜蘭漫遊輕鬆玩,走訪私房口袋名單。 利用週末來趟自在愉快、說走就走的輕旅行吧! 【台北捷運走透透】 ☆淡水海關碼頭——重現淡水河岸金色夕照 ★北投中心新村——體會舊時代眷村生活 ☆新北大都會公園——家長最愛「溜」小孩之處 【新北近

郊半日遊】 ★內洞國家森林遊樂區——觀瀑、賞景、森林浴,一次滿足 ☆深澳鐵道自行車——欣賞台灣最美海岸支線 ★菁桐老街——因為礦業文化興起的小鎮慢行路線 【基隆周末就醬玩】 ☆和平島公園——奇岩怪石林立的異世界風貌 ★周家豆漿店——50年老店,老基隆人最愛的早餐 ☆潮境公園——闔家大小共樂的悠閒踏青 【桃園玩樂好去處】 ★舊百吉隧道——營造古時輕便車道的歷史氛圍 ☆李騰芳古宅——舉人宅最具代表的建築型態 ★白千層綠色隧道——千塘之縣裡的優美綠帶 【新竹超夯一日遊】 ☆靜心湖——環湖步道遊逛各色鳥類生態 ★那羅青蛙石園區——天

空步道無礙觀賞磅礡瀑布 ☆關西文人巷——紅磚小巷日式宿舍巡禮 【玩遍宜蘭瘋打卡】 ★南方澳——蘇澳港、內埤海岸、龜山島等盡收眼底 ☆二結穀倉稻農文化館——傳遞米食文化與溫情記憶 ★鄂王社區——舊城漫步閱讀老故事 本書特色 ※六大遊玩路線與139個IG輕旅行提案 ※從台北捷運、新北近郊,到基隆、桃園、新竹、宜蘭,分享超過100個吃喝玩樂要點

白米甕砲台進入發燒排行的影片

這條美麗的海景步道我一直很想來,

這天放假剛好晴空萬里就是個拍海景的好日子

久違的戶外小旅行,漫步在海景步道上真的很舒服!

雖然流了很多汗,但眼前的百年老燈塔,白米甕砲台,

一整片蔚藍的美景真的讓人好舒服

https://vivi0010.pixnet.net/blog/post/230935606

圓圓家的移動城堡,記錄著圓圓家的吃、喝、玩、樂 生活大小事

部落格:https://vivi0010.pixnet.net/blog

IG: https://www.instagram.com/vivi6909/

Telegram頻道:https://t.me/vivian690926

防禦地景博物館-再現基隆白米甕砲台之場所精神

為了解決白米甕砲台 的問題,作者張雁婷 這樣論述:

社會的快速變遷,科技的繁榮,逐漸替換人的思考,加深仰賴機器的輔助,失去了人在生活中的親身經歷,身體忘卻感知,對場所沒了辨識,地方變得千篇一律,沒有了場所性。本研究從白米甕砲台隱藏在土地中的防禦地景,企圖透過建築、雕塑與地景自身特質的介入,以及身體在土地的姿勢與感官的情緒,人是為了突顯空間性與場所精神而有意義,重新建構與土地之間的對話。為了達到上述研究目的,本研究透過文獻回顧,在於身體、感官與場所,以及建築、雕塑相關研究去找到一種它們共存的可能性,接著透過相關的案例,包含土地之於時間、感官和材料的關係,去找到建築、雕塑與地景對話的設計方式,最後,以基隆白米甕砲台為基地,進行防禦地景的設計研究與

操作,包括探索整個防禦地景之於身體與環境、氣候(例如:霧)、材料(例如:霧網)的關係,企圖去建構一種能重新介入地景的設計方式,重新看待土地本身的場所精神,再現原來的地景關係,並突顯它自身的質感與痕跡。透過本研究的設計操作,可以產生一種新的場所精神的對話關係,建築可以經由雕塑的動作而介入,藉由這個介入,可以去創造白米甕砲台場所、身體與土地一種新的關係。本研究也帶出了幾個未來的議題,包含尺度上的放大與縮小、材料與構築上的詩意共構,還有空間介入輕與重的一種新的方式,重新思考再現地景的另一種可能性。

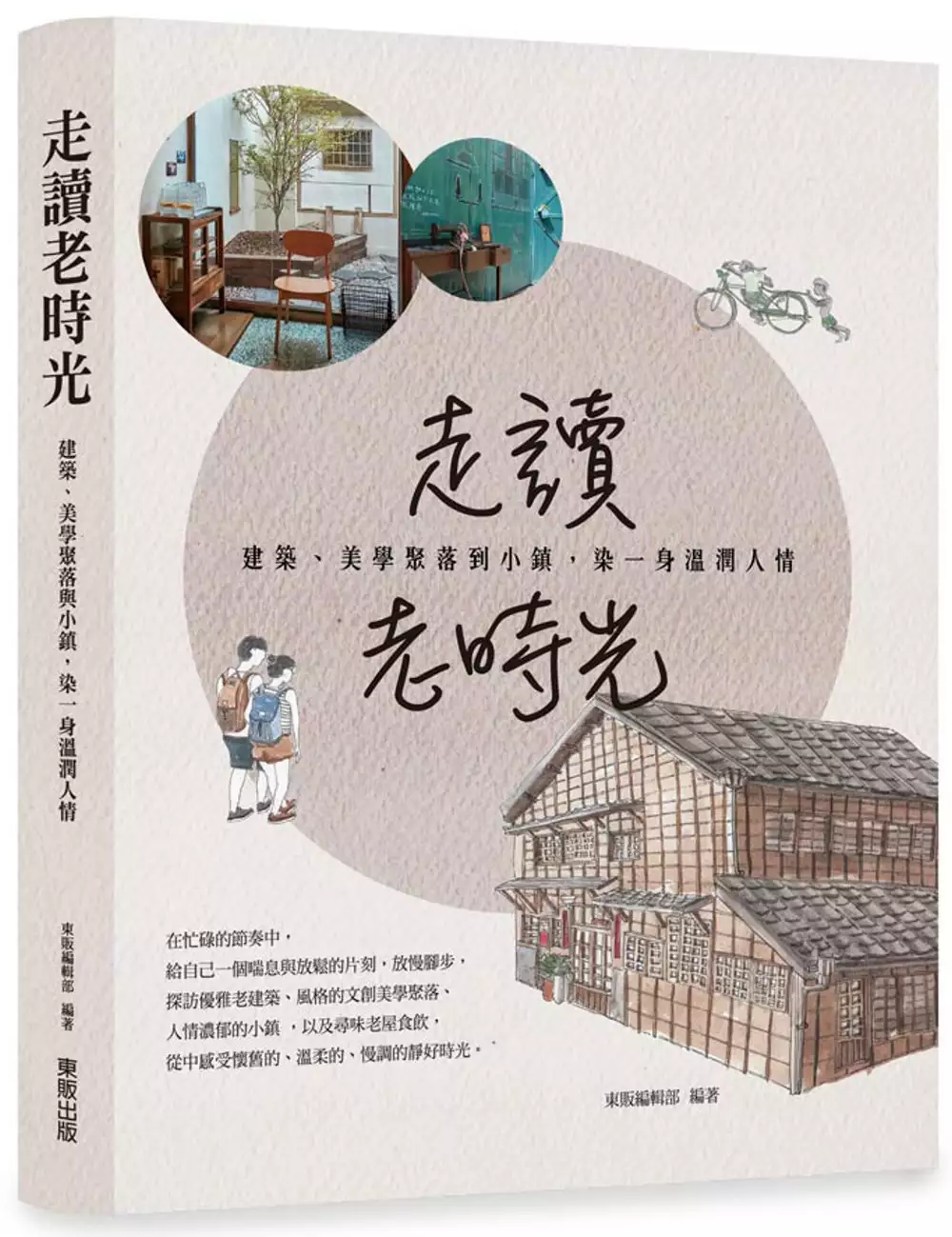

走讀老時光:建築、美學聚落與小鎮,染一身溫潤人情

為了解決白米甕砲台 的問題,作者台灣東販 這樣論述:

全書分四個單元 華麗轉身:33處歷史建築,欣賞和風、西洋、中式等結構樣式的風雅韻味。 美學聚落:16座文創美學聚落,老舊景物蛻變為文藝與時尚的場域。 老屋尋味:18間老屋美食,不只舌尖上的享味,還有美感空間的品賞。 小鎮玩味:8個小鎮,饒富自然與人文之美,拾一段清清雅雅的五感之旅。 本書特色 在忙碌的節奏中,給自己一個喘息與放鬆的片刻,放慢腳步,探訪優雅老建築、風格的文創美學聚落、人情濃郁的小鎮、尋味老屋食飲,從中感受懷舊的、溫柔的、慢調的靜好時光。

論基隆古砲台與其港市發展 隱而未彰的歷史性關係

為了解決白米甕砲台 的問題,作者何怡瑱 這樣論述:

北台屏障──基隆,古稱雞籠,位於臺灣的東北角,是台灣最北端的城市,北邊瀕臨東海,在東北亞與東南亞的交界點上,其餘三面被環山所包圍。早在大航海時期,西班牙人來到基隆前,基隆就已經有著大雞籠社的原住民在社寮島上與漢人展開貿易,而這也是基隆貿易之濫觴。到了十六世紀大航海時期,西班牙人開始在基隆社寮島上築城並且進行對外貿易,社寮島對於當時的西班牙人來說是海上的地標,更是貿易的據點。清領時代早期清廷一直以消極的態度治理台灣,當時的政軍中心為台南,基隆成為了沒沒無聞的所在。直到中法戰爭時,法國看上了在台灣北端的基隆,想把基隆當作海上航行的中繼站,並且欲佔領基隆的煤礦作為蒸汽船的燃料,更進一步把台灣當成與

清廷談判的籌碼,此舉迫使清廷了解到台灣的重要性,開始積極的建設台灣,並且加強了基隆的海防,展開了基隆砲台的興築。之後甲午戰爭清廷戰敗所簽訂的馬關條約,使台灣割讓給日本,開始了日治時期,更促使台灣走上現代化之路。其中還展開了五期的築港工程,不斷的擴大基隆港,讓基隆港成為台灣與日本本島運輸物資的樞紐。此外,縱貫鐵路的全面通車,基隆作為鐵路的端點,更讓基隆的地位一躍而上。 基隆的貿易與市街的發展更是息息相關,基隆市街從早期的社寮島、沙灣一帶慢慢發展到港區南岸,之後更發展到港區的東岸和西岸,而擔任守護市民的重要角色──砲台,更是見證了基隆的繁榮與興盛。基隆的砲台數量和密度是全台第一,不僅彰顯其戰略位

置的重要性,還可以了解基隆在歷史上地位的重要。此外,遍布的砲台也塑造出基隆特有的城市文化景觀。隨著火砲技術及軍事防守觀念的日新月異,基隆的砲台配置及技術也不斷的演進,但不變的是它守衛的重要性,也因此,基隆砲台的配置與市街的發展是密不可分的,這也是本篇論文所要談論的重點。 本篇論文先從歷史討論的三個主軸來認識基隆,再帶領讀者了解基隆的市街發展與砲台設置的關係。

白米甕砲台的網路口碑排行榜

-

#1.(基隆)白米甕炮台,戰爭的美麗與哀愁

從基隆火車佔到白米甕砲台算方便,可以搭乘301、302和304號公車,約15分鐘左右到終點站太白莊,步行15分鐘就會到達了(可以參考基隆i84app查公車時刻 ... 於 shichia17.blogspot.com -

#2.基隆-白米甕砲台- Google 我的地圖

基隆-白米甕砲台. 地圖圖例. 條款. 50 公尺. 此地圖由使用者建立。瞭解如何建立自己的地圖。 管理帳戶. 建立新地圖. 開啟地圖. 與您共用的地圖. 於 maps.google.com -

#3.基隆中山景點| 白米甕砲台荷蘭城市定古蹟偶像劇取景

白米甕砲台 位於本區太白里光華路37巷底,屬於市定古蹟,位處港口高地山坡,在碧海藍天,山海交戀下,格外顯得秀麗。 白米甕砲台. 砲台附近一帶舊稱為 ... 於 misshuan.tw -

#4.白米甕砲台制海退敵- 熱線追蹤 - 台視

基隆擁有優異的港灣條件,礦產又豐富,自從西方航海家發現福爾摩沙以來一直是列強覬覦之地,就是因為如此,基隆市大小砲台林立,為了自保更為了抵禦外敵! 其中的白米甕 ... 於 www.ttv.com.tw -

#5.白米甕西南【含基隆燈塔(暗砲台暨觀測所)與 ... - 登山補給站

◎白米甕砲台:始建於1900年(明治33年)12月,為台灣總督府為因應日俄戰爭之虞而修建防禦工程之一,同時也是基隆要塞中最早完成配砲的堡壘砲台,原名「 ... 於 www.keepon.com.tw -

#6.基隆燈塔直上白米甕砲台遙望球子山來日再戰1日雙塔

基隆市政府整建步道串連基隆燈塔、球仔山燈塔,打造基隆港西岸「1日雙塔」旅遊路線。從基隆燈塔到白米甕砲台500多公尺步道已... 於 udn.com -

#7.基隆白米甕砲台– 行遍天下旅遊網

基隆白米甕砲台. 7 月11, 2020. 小鎮漫遊,2.0,集章,抽獎. 於 travelcom.com.tw -

#8.白米甕砲台 - 淡水維基館

白米甕砲台 ,又稱為荷蘭城、荷蘭城砲台、光華古砲台,位於基隆港口西岸,也被基隆市列為市定古蹟。在基隆被列為國家古蹟及市定古蹟的砲台從西至東為: ... 於 tamsui.dils.tku.edu.tw -

#9.白米甕砲台、仙洞巖半日遊 - 郊外踏青去

從二沙灣砲台上的地圖來看,仙洞砲台應該是在火號山上,而非現在的白米甕砲台,不過現在二者似乎已劃為等號了。白米甕砲台展望真是絕佳,野柳岬都看得一清二楚, ... 於 hwsln.pixnet.net -

#10.白米甕炮台旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖| ezTravel易遊網

白米甕炮台 周圍當地人舊稱「荷蘭城」,由於荷蘭據台時期就築有堡壘之類的建築,故白米甕炮台也稱「荷蘭城炮台」;白米甕炮台位於基隆港西邊,坐落在海拔近70公尺的高 ... 於 vacation.eztravel.com.tw -

#11.2019.11.29星期五基隆光華隧道白米甕炮台 - Hikingbook

07:06 白米甕炮台登山口07:08 開始登山07:14 清代聖公祠07:16 清代先人祠07:25 休息一下07:28 1 km 07:30 附近地區隱身於機炮台南端山壁後側原有冰塞 ... 於 zh-tw.hikingbook.net -

#12.白米甕砲台搜尋結果 - PopDaily

喜歡海就要來基隆!完全不老套的5個約會景點推薦,這個週末就到基隆來個一日遊吧~、【基隆】一日網美打卡行程帶你遊秘境、吃美食!、 白米甕砲台 來基隆這麼多次都 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#13.實績「基隆白米甕砲台」|辳和企業

白米甕砲台 則是基隆市市定古蹟,在經費支援下進行白米甕砲台修復再利用工程計畫,在修復工事中則復原了過去已消失的觀測所鐵堡。 找回失落光陰的足跡「白米甕砲台」. 於 www.longhoh.com.tw -

#14.光陰熱~白米甕砲台@ Summer's Trip - 痞客邦

會認識白米甕砲台,全因全台火紅的八點檔連續劇「光陰的故事」,那三根灰色的煙囪及馮媽眺望的海洋,原來離我這麼近。 每次看光陰的故事,除了折服編劇編寫的搞笑對白 ... 於 janotts.pixnet.net -

#15.【基隆旅遊】基隆白米甕炮台(荷蘭城) - 用愛打造我的家

夏天烈陽高照的一出門就覺悶熱還是傍晚出門比較好四點左右太陽沒那麼大帶小朋友上白米甕炮台走走往白米甕炮台山下起點處白米甕炮台在經過太白社區的山上山路巷道又陡又 ... 於 ringmami.pixnet.net -

#16.基隆|白米甕砲台,在地人私房景點,台灣山海絕景 - 小島赴約

白米甕砲台 在基隆港的西岸,聽說是在地基隆人的私房景點。如果不想要人擠人的看海景,白米甕砲台是絕佳的選擇。而且,這裡雖然觀光人潮不多,但因為 ... 於 mytaiwanpower.com -

#17.白米甕砲台-基隆市景點,中山區景點,基隆市景點訂房住宿

白米甕砲台 -基隆市中山區景點,白米甕砲台位在基隆港口西岸高地上,形勢非常險要,白米甕砲台可能早在300多年前的西班牙及後來的荷蘭佔據時代就已設置,因此有「荷蘭城 ... 於 www.taiwantravelmap.com -

#18.關塞雄峙:白米甕砲台

白米甕 砲臺坐南朝北,平面為一字橫列之建築,由砲座、指揮站與彈藥庫三部份構成。砲座計有四座,為半圓形平面,砲座前胸牆為圓弧形。砲座內有內凹弧拱形儲彈孔 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#19.[基隆-中山區] 海景第一排-白米甕炮台 - 窩客島

基隆的炮台群大致環繞在基隆港的四周白米甕炮台位在第一線直接面向大海的位置因為認定砲台就是要打向海上敵人的假設造就白米甕炮台排成一直線的特殊 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#20.基隆市區- 白米甕砲台、下午茶 - Annie's Home - 痞客邦

有了在地ㄟ地陪,阿妮媽咪想到了"白米甕砲台" 是的!就是中視在08年電視劇"光陰的故事"外景拍攝地白米甕砲台位於基隆市中山區的太白莊,海拔約70公 ... 於 sheauko1972.pixnet.net -

#21.【基隆景點】白米甕砲台建於清光緒年間國家三級古蹟!無敵 ...

建於清朝光緒年間的《白米甕砲台》,現已被列為國家三級古蹟來到這裡除了可以欣賞《白米甕砲台》的舊時代風華,海岸線旁協和火力發電廠的三根大煙囪, ... 於 tenjo.tw -

#22.白米甕砲台

三、與重要歷史事件式人物之關係: 中法戰爭時,法軍進攻基隆,白米甕砲台全毀,戰後劉銘傳重建,並配備西式火砲,成為與仙洞砲台、社寮砲台、獅球嶺砲台、二沙灣砲台 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#23.基隆白米甕砲台整修串接景點打造西岸觀光步道| 文化 - 中央社

基隆市定古蹟白米甕砲台修復再利用工程今天動工,將以原有工法修復砲台本體,維持古蹟地景,預定明年春節後完工。市府也將透過計畫串接附近景點, ... 於 www.cna.com.tw -

#24.好玩景點- 白米甕砲台(荷蘭城)

白米甕砲台 舊稱「荷蘭城」,最大的特色是礮台成長形配置,一字排開面向海面,是迎 ... 白米甕砲台又稱荷蘭城,位於基隆港口西岸,為市定古蹟,與東岸的砲台共同來扼住 ... 於 tainan.funcard.com.tw -

#25.白米甕砲台(荷蘭城) - 1111商搜網

白米甕砲台 (荷蘭城)-基隆市中山區-旅遊服務,國內旅遊-(02)24287664-服務業. 於 trade.1111.com.tw -

#26.白米甕砲臺(荷蘭城) > 基隆市 - 交通部觀光局

白米甕 砲臺位在基隆港口西岸高地上,與東岸的和平島互為犄角,共扼基隆港門,形勢非常險要,砲臺可能早在300多年前的西班牙及後來的荷蘭佔據時代就已設置,因此 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#27.白米甕砲台

白米甕砲台 又稱荷蘭城,位於基隆港口西岸,為市定古蹟,與東岸的砲台共同來扼住港口,相傳西班牙人、荷蘭人曾於此建城堡,礮台的創建年代在清法戰爭時,但以現今所見之 ... 於 keelung-camera.tw -

#28.拜訪基隆白米甕砲台之路蜿蜒曲折,登頂禮物是海天一色與夕陽 ...

基隆砲台何其多,但無論本地或外地人都很推白米甕砲台。這兒擁有難得形制完整的砲台,也是基隆9大賞日落勝地之一。走向它前還會經過一座「荷蘭城」, ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#29.基隆.白米甕砲台- 校園教學 - Google Sites

白米甕砲台 台閩地區國家三級古蹟,類別屬關塞,位於基隆市中山區太白里光華路三十七號巷底,創建於清光緒年間。白米甕砲台位於基隆港口西岸高地,與東岸的 ... 於 sites.google.com -

#30.怎樣搭巴士去Keelung的白米甕炮台 - Moovit

乘搭公共交通前往Keelung白米甕炮台. 想知道如何去白米甕炮台?在台灣Keelung,Moovit幫助你找到搭巴士地鐵去白米甕炮台的最佳路線。 於 moovitapp.com -

#31.【基隆】基隆白米甕砲台,情人湖 - Yoyo的繽紛生活

唷呼~~好天氣出遊嚕今天的目標是基隆砲台我來了白米甕砲台為國家三級古蹟其高度約在海拔60-70公尺處在荷蘭據台時期就築有堡壘建築故白米甕砲台也 ... 於 sauxyoyo.pixnet.net -

#32.基隆白米甕砲台修復工程啟動串接景點打造西岸觀光步道

文化局表示,白米甕砲台原名為「白米甕堡壘」,始建於1900(明治33)年12月,完成於1902(明治35)年7月,是日治時期「基隆要塞」10座堡壘砲台之一,更為 ... 於 www.taiwanhot.net -

#33.白米甕砲台- 维基百科,自由的百科全书

白米甕砲台 ,始建於台灣日治時期,是位於台灣基隆市中山區太白莊的一處砲台遺址,目前屬基隆市市定古蹟。 目录. 1 歷史. 1.1 日本時期; 1.2 二戰的太平洋戰爭之後. 於 zh.wikipedia.org -

#34.【遊び】基隆。白米甕砲台 - 波莉朵娜

休息的差不多,天氣真的好熱,雖然一度好想直接衝回家,不過難得來一趟還是要繼續往佛手洞前進。 關於白米甕炮台: 白米甕砲台又稱光華古砲台,為台閩地區 ... 於 pollydonna.pixnet.net -

#35.白米甕砲台 - 台灣旅遊網

白米甕砲台 位在基隆港口西岸高地上,與東岸的和平島互為犄角,共扼基隆港門,形勢非常險要,砲台可能早在300多年前的西班牙及後來的荷蘭佔據時代就已設置,因此 ... 於 www.travel-book.com.tw -

#36.白米甕砲台(荷蘭城) - 好玩景點

白米甕砲台 又稱荷蘭城,位於基隆港口西岸,為市定古蹟,與東岸的砲台共同來扼住港口,相傳西班牙人、荷蘭人曾於此建城堡,礮台的創建年代在清法戰爭時,但以現今所見之建築 ... 於 funpass.travel.taipei -

#37.白米甕砲台 - 海洋教育數位典藏

白米甕砲台 創建於光緒年間,位於基隆港口西岸高地,與東岸的和平島共扼基隆港,旁邊就是有著三支煙囪的「協和火力發電廠」,因三百多年前西班牙及荷蘭人曾在此地設 ... 於 meda.ntou.edu.tw -

#38.白米甕砲台(荷蘭城) - 基隆旅遊網

白米甕砲台 又稱荷蘭城,位於基隆港口西岸,為市定古蹟,與東岸的砲台共同來扼住港口,相傳西班牙人、荷蘭人曾於此建城堡,礮台的創建年代在清法戰爭時,但以現今所見之 ... 於 tour.klcg.gov.tw -

#39.白米甕砲台修復完成基隆西岸文化觀光路線最後一哩路 - 自由時報

陳靜萍指出,白米甕砲台原名為「白米甕堡壘」,1902年竣工,是日治時期日本在台灣所設的三大要塞之一「基隆要塞」中,最早完成配砲的堡壘砲台,其中最鮮明 ... 於 news.ltn.com.tw -

#40.基隆白米甕砲台- Google 我的地圖 - Google Maps

基隆白米甕砲台. 地圖圖例. 條款. 500 公尺. 此地圖由使用者建立。瞭解如何建立自己的地圖。 管理帳戶. 建立新地圖. 開啟地圖. 與您共用的地圖. 於 maps.google.com.tw -

#41.[基隆]白米甕砲台。佛手洞。復興路便宜大碗生魚片丼飯

白米甕 又名光華砲台或荷蘭成砲台,而白米甕這個名字則是來自於一個傳說。相傳荷蘭人攻打基隆時,當地居民都躲到附近一個山洞裡,就在快要斷糧的時候,石壁 ... 於 nigili5.com -

#42.基隆燈塔.白米甕尖.白米甕炮台 - 艾爾頓遊記

白米甕尖海拔102M, 從基隆燈塔走稜線上來不過420M, 到白米甕炮台約540M, 再從白米甕炮台回基隆燈塔下方停車處, O行路線大約1.3公里而已, 雖然山路有點 ... 於 cxeltonlee.pixnet.net -

#43.白米甕炮台(荷蘭城) 基隆港西岸海景第一排,大煙囪旁的山光海色

基隆景點白米甕砲台俗稱荷蘭城,是座位於基隆港西岸高地的砲台遺址。砲台現有規模是日治時期所構築,能在此地勢險要的平台上同時觀測基隆港內外的動態,昔日與東側和平 ... 於 snowhy.tw -

#44.基隆燈塔,白米甕砲台,一日雙塔觀光步道,免費美景高CP值

期待已久的基隆燈塔+球子山燈塔+白米甕砲台三點一線終於成行了幾年前造訪時,這三個景點都是要個別單獨去的球子山燈塔也還沒開放(但很多人熟門熟路 ... 於 kirasweet4ever.pixnet.net -

#45.基隆白米甕砲台找回遺失的光陰故事 - 遠見雜誌

白米甕砲台 又稱荷蘭城,位於基隆港口西岸,為基隆市定古蹟,相傳西班牙人、荷蘭人曾於此建城堡,清領時期以來的歷次對外戰爭,白米甕砲台佔有舉足輕重的 ... 於 www.gvm.com.tw -

#46.白米甕砲台附近的餐廳 - TripAdvisor

白米甕砲台 附近餐廳:在Tripadvisor 上查看基隆中山區白米甕砲台附近的美食餐廳評論與旅客真實照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#47.白米甕砲台(TPE) 附近飯店| 熱門住宿限時優惠NT$684 起 - 智遊網

搜尋靠近白米甕砲台機場飯店訂房優惠,10間最佳白米甕砲台飯店住宿限時優惠NT$684起! 您可以通過Expedia.com.tw 預訂便宜白米甕砲台飯店和住宿. 於 www.expedia.com.tw -

#48.基隆市- 白米甕砲台

基隆市- 白米甕砲台. 白米甕砲台位於基隆市中山區,大約建於清朝光緒年間,而今日之所見為日治時期所改建過後的景象,設計觀念及設施配置方面是較先進的作法,而且用材 ... 於 jhy212jhy.pixnet.net -

#49.白米甕砲台相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的白米甕砲台相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -

#50.【雨傘人帶路】白米甕砲台及周邊

白米甕砲台 位於基隆港西側出入口位置,雖是基隆四大砲台之中最小的砲台,卻有著欣賞海景與港景的絕佳景點(就在砲台旁的小山徑最高處)。曾經在西班牙和荷蘭短暫的佔領 ... 於 keelung-for-a-walk.com -

#51.白米甕砲台 - 旅聯網

白米甕砲台 位在基隆港西側的太白社區山麓,海拔約70公尺,附近的區域又被稱為「荷蘭城」,因此據信自西、荷時期就開始有砲台的設置. 於 www.waytogo.cc -

#52.[基隆景點] 白米甕砲台.古蹟巡禮、郊外踏青 - 古露露的幸福蔬 ...

想起基隆十大伴手禮的夾心蛋捲,. 順便難得的假日安排遠一點的行程,. 上網找到了白米甕砲台,網友說雖然是基隆最小的古蹟,可是離市區近,. 於 happygululu.com -

#53.基隆市中正區基隆燈塔、白米甕尖、白米甕砲台O型來回

基隆港西主要有兩座砲台,一是大武崙砲台,一是白米甕砲台。西元1900 年建造的基隆燈塔,位於基隆港西岸碼頭萬人堆鼻。原為磚砌圓塔,民國51 年(西元 ... 於 cjyyou.pixnet.net -

#54.白米甕砲台基隆景點玩全台灣旅遊網

基隆區內有許多砲台遺蹟,而鎮守基隆港的正是白米甕砲台,又稱為光華古砲台。白米甕砲台位在基隆港口的西岸高地上,屬於國家三級古蹟,在早期當地居民私自搶建下,現今 ... 於 okgo.tw -

#55.基隆港口西岸制海砲台- 白米甕砲台(光華古砲台/荷蘭城砲台)

2006.01.30 離開基隆巷口東岸的和平島,往基隆火車站騎行,看到路標指示牌寫著白米甕砲台,咦!這個好像也很有趣喔,由火車站前的道路往西行, 通過鐵路平交道後循著港口邊 ... 於 www.yestome.com -

#56.基隆軍事景點-白米甕砲台 - Ivan 饗食生活- 痞客邦

白米甕砲台 基隆市中山區太白里光華路37號巷底. 於 ivans120tw.pixnet.net -

#57.基隆要塞-白米甕砲台@ ostatour旅遊

白米甕炮台 又稱荷蘭砲台或光華砲台,位在基隆港左岸太白社區海拔約70公尺山麓,建於清法戰爭時,今日設設架構應為明志37年(1904年)日俄戰爭時日本改建 ... 於 joyechen1966.pixnet.net -

#58.白米甕砲台 - 國家文化資產網

白米甕砲台 位於基隆港左翼最前端,視野遼闊,基隆港外全景一覽無遺,基隆嶼便在砲台東北側不遠處,為監控基隆港口海域最佳的軍事戰略位置,負責基隆港外港海域防禦, ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#59.白米甕砲台 - kipp的部落格

白米甕砲台 又稱光華古砲台,位於基隆港口的西岸,區內有指揮所、觀測台、砲盤區等,砲堡上有四座巨型砲位,堡內可容納千人,現已被列為三級古蹟。佇立在砲台上任何地方 ... 於 kipppan.pixnet.net -

#60.旅行| 基隆白米甕砲台*歷史的印證 - Dribs & Drabs

小小一個基隆市,擁有的砲台可真多,可見以往這裡是多麼重要的軍事基地. 原本打算一天內拜訪其中的三個砲台,白米甕砲台、獅球嶺砲台、二沙灣砲台. 於 www.dribs-drabs.com -

#61.來白米甕砲台吹吹風,超療癒!登砲台山,看你的腳骨有多勇 ...

基隆多山,又有天然良港,大船可以直接開進市區來,自古就是兵家必爭之地,所以留有許多砲台遺跡,像白米甕砲台就是其中之一,現被列為市定古蹟。 於 kcc329.pixnet.net -

#62.白米甕砲台| 台灣旅遊景點行程

白米甕砲台 位在基隆港口西岸高地上,與東岸的和平島互為犄角,共扼基隆港門,形勢非常險要,砲台可能早在300多年前的西班牙及後來的荷蘭佔據時代就已設置,因此 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#63.2014-0223 基隆市中山區仙洞巖& 白米甕砲台 - 陽明山腳下的 ...

仙洞巖位於基隆西北端,是一處特殊景觀的海蝕洞, 相傳有仙人在此修行後得道昇天,因此稱為仙洞~ 白米甕砲台位於基隆港左翼最前端,視野遼闊,基隆港外全景 ... 於 ballenf.pixnet.net -

#64.[基隆市]白米甕砲台 - 小三口的窩

位於基隆市太白莊山頂的白米甕砲台,舊稱「荷蘭城」,源自西班牙、荷蘭時期,確切歷史眾說紛歧已不可考。主要建築始於日據時代(西元1900-1904年),西元1985年公告為 ... 於 chenhn0901.pixnet.net -

#65.[ 遊記] 砲台巡禮---基隆白米甕砲台@ bobowin旅行攝影生活

拍攝地點: 基隆白米甕砲台 · 拍攝地址: 基隆市中山區光華路37號巷底 · 白米甕砲台GPS座標: E121°44'33" N25°09'19" · 拍攝器材: Nikon D70+Fujifilm S5pro · 交通路線: · 自行 ... 於 blog.xuite.net -

#66.白米甕砲台- 基隆- abic愛貝客親子遊

基隆- 基隆白米甕砲臺位就在基隆港口西側高地上,又名荷蘭城砲台,為基隆市定古蹟,園區裡保留四座大型砲盤座、指揮所與觀測台,站在高處可清楚看到基隆港, ... 於 www.abic.com.tw -

#67.[ 遊記] 砲台巡禮-基隆白米甕砲台 - 寶寶溫旅行親子生活

白米甕砲台 為國家三級古蹟,位於基隆市中山區光華路37巷底,又名光華古砲台,其高度約在海拔60-70公尺處, 在荷蘭據台時期就築有堡壘建築,故白米甕 ... 於 bobowin.blog -

#68.【基隆-中山區】國家三級古蹟白米甕炮台

第一次來白米甕砲台是假日,遊客非常多這次平日來,人少清幽,喜歡這樣的景色△光華路37巷是消防通道,巷道狹窄會車不易砲台有免費停車場, ... 於 julialkpkpk.pixnet.net -

#69.基隆、中山|白米甕砲台・找回遺失的光陰故事

白米甕砲台 又稱荷蘭城,位於基隆港口西岸,為基隆市定古蹟,相傳西班牙人、荷蘭人曾於此建城堡,清領時期以來的歷次對外戰爭,白米甕砲台佔有舉足輕重的地位。如今轉型為 ... 於 journey.tw -

#70.白米瓮炮台_百度百科

白米瓮炮台 ,位于中山区港太社区的山顶,列属三级古迹,炮台的建筑年代及历史已无从考证。港太社区旧名白米瓮,相传荷兰人攻陷基隆时,曾进行大规模屠杀,居民纷纷走避 ... 於 baike.baidu.com -

#71.白米甕砲台- 求真百科

白米甕砲台 ,類別屬關塞,位於基隆市中山區太白里光華路三十七號巷底,創建於清光緒年間。白米甕砲台位於基隆港口西岸高地,與東岸的和平島砲台互為犄角,共扼基隆港門, ... 於 factpedia.org -

#72.白米甕砲台海景美@ 半金俱樂部

白米甕砲台 海景美下午三點同學們在西勢公園泡完茶後感覺時間還早,大家意猶未盡,決定再驅車前往太白莊山坡上的白米甕砲台看海去。 白米甕砲台位於基隆港西側的山丘上 ... 於 yhcchc.pixnet.net -

#73.[基隆市].白米甕砲台(荷蘭城) - Tony的自然人文旅記

白米甕砲台 位於基隆港口西岸高地,與東岸的和平島互為犄角,共扼住基隆港門,形勢非常險要,可能早在三百多年前的西班牙及荷蘭佔據時期即曾置砲台, 故 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#74.基隆私房景點|來白米甕砲台吹吹風,超療癒!登砲台山 - 輕旅行

大眾運輸:搭臺鐵至基隆站-轉搭基隆市公車(301、302路)至太白莊站下,步行約15分鐘抵達。 上次到仙洞巖和佛手洞,卻錯過了白米甕砲台 ... 於 travel.yam.com -

#75.基隆。白米甕炮台 - 超級賽亞婷,旅行日誌。

每天擠捷運的沙丁魚日子裡,總算有時間出來透透氣呼吸新鮮空氣了,消除這身心靈疲憊才有繼續再戰的動力啊,所以周休兩天真的是必須的XD 雖然夏天快結束了, ... 於 edi70339.pixnet.net -

#76.白米甕砲台 - 聖托里尼海景餐廳

白米甕砲台 位於基隆港口兩岸,與東岸的砲台共同來扼住港口。白米甕砲台距今約三百多年前荷蘭人來台時所建立堡壘,清領時期再加以翻修重建為砲台,因此又俗稱「荷蘭城」 ... 於 www.santorini1688.com.tw -

#77.白米甕砲台 - 文化部iCulture

白米甕砲台 位於基隆港左翼最前端,視野遼闊,基隆港外全景一覽無遺,基隆嶼便在砲台東北側不遠處,為監控基隆港口海域最佳的軍事戰略位置,負責基隆港 ... 於 cloud.culture.tw -

#78.「白米甕砲台」終於開放了!視野遼闊是散步休息的好地方

白米甕砲台 是基隆市的歷史古蹟,也是中山區居民最愛散步的地方,因視野遼闊,基隆港外全景一覽無遺,適合大家來散步、休息觀海,一旁還有籃球場和遊樂 ... 於 keelunghihi.com.tw -

#79.【基隆】白米甕砲台 - 人生就是要盡量裝沒事

來到基隆,不能不看的歷史古蹟就是砲台對,砲台在海港城市扮演的角色舉足輕重整個基隆地區就有五座具歷史價值的砲台大武崙砲台、白米甕砲台分佈在基隆港西獅球嶺砲台在 ... 於 sevenchung.pixnet.net -

#80.白米甕砲台 - MOOK景點家

景點介紹. 位於基隆市港太社區的山頂上,北山面海的砲台,曾經是一座可以容納數千人的碉堡,原有三座大砲台,現貌為日據時代修建,又名荷蘭城。白米甕砲台最大的特色, ... 於 www.mook.com.tw -

#81.白米甕砲台重生串起燈塔觀光之路| 中華日報 - LINE TODAY

陳靜萍指出,白米甕砲台原名為白米甕堡壘,於一九00年起工,一九0二年竣工,距今超過百年的堡壘砲台,是日治時期日本台灣所設的三大要塞之一基隆要塞, ... 於 today.line.me -

#82.基隆市中山區-白米甕砲台-探訪軍事古蹟之旅(20180923)

白米甕砲台白米甕砲台 位於基隆港港左翼,地勢高聳。視野遼闊,可俯瞰基隆港外全景,歷來便是軍事戰略最佳位置所在。其歷史最早可上溯西荷時期的舊荷蘭 ... 於 henrychen1974.pixnet.net -

#83.白米甕砲台

白米甕砲台 ,始建於台灣日治時期,是位於台灣基隆市中山區太白莊的一處砲台遺址,目前屬基隆市市定古蹟。 於 www.wikiwand.com -

#84.白米甕炮台 - 基隆生物多樣性資料庫

白米甕炮台. 資料來源>http://tour.klcg.gov.tw/b/b01_01.asp?sid=31&id=359 白米甕砲台位於基隆港口兩岸,與東岸的砲台共同來扼住港口。清領時期以來的歷次對外戰爭, ... 於 kite.biodiv.tw -

#85.基隆白米甕砲台修復西岸文化觀光路線串連最後一哩路 - 新浪新聞

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導. 歷經1年多的「市定古蹟白米甕砲台修復再利用工程」,即將修復完成。基隆市文化局長陳靜萍表示,隨著白米甕砲台 ... 於 news.sina.com.tw -

#86.基隆白米甕砲台- Explore

基隆白米甕砲台近期即將開放囉!屆時要開放時,小編會在fb訊息上告知大家喔!. 附上工地修復前及完工後對照照片,有空之餘再來這兒體驗古蹟之美喔! ⛱️. 於 www.facebook.com -

#87.白米甕砲台重生串起燈塔觀光之路 - 中華日報

記者吳翊慈∕基隆報導歷經一年多的基隆市定古蹟白米甕砲台修復再利用工程,即將修復完成,基隆市文化局長陳靜萍表示,隨著白米甕砲台修復完成, ... 於 www.cdns.com.tw -

#88.雞籠砲台的巡禮———白米甕砲台 - 基隆市銘傳國中|

報導)於基隆港邊的白米甕砲台自古以來即為要塞. 之地,由於擁有良好的港灣條件,加上附近的天然. 資源豐厚, 總是吸引敵人覬覦此地,而不得不建設. 於 mcjh.kl.edu.tw -

#89.基隆白米甕砲台修復西岸文化觀光路線串連最後一哩路

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導. 歷經1年多的「市定古蹟白米甕砲台修復再利用工程」,即將修復完成。基隆市文化局長陳靜萍表示,隨著白米甕砲台 ... 於 cnews.com.tw -

#90.基隆白米甕砲台修復西岸文化觀光路線串連最後一哩路- 其他

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導歷經1年多的「市定古蹟白米甕砲台修復再利用工程」,即將修復完成。基隆市文化局長陳靜萍表示,隨著白米甕砲台 ... 於 stock.pchome.com.tw -

#91.古戰場賞古遊(四)~~白米甕砲台

還好白米甕砲台旁的那三支大煙囪實在太醒目了,很快的就到了目的地了 ... 白米甕砲台前有片綠油油的草皮,草皮前面就是藍藍的大海. 於 juju9838.pixnet.net -

#92.白米甕砲台步道 - 健行筆記

白米甕砲台 ,又稱「荷蘭城砲台」、「光華砲台」,位處基隆港口西岸高地,在清領時期,與東岸的砲台一同控制港口進出,地理位置重要,是基隆五大砲台之一,現為基隆市定 ... 於 hiking.biji.co -

#93.白米瓮炮台 - 中文百科知識

白米瓮炮台 ,位於中山區港太社區的山頂,列屬三級古蹟,炮台的建築年代及歷史已無從考證。港太社區舊名白米瓮,相傳荷蘭人攻陷基隆時,曾進行大規模屠殺,居民紛紛走避 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#94.【基隆】白米甕砲台- 痞客邦

99.11白米甕砲台屬於市定三級古蹟創建年代約在清朝光緒年間地點:基隆市中山區太白里光華路37巷底白米甕砲台位於太白社區這裡是附屬遺跡(庫房),創立於1900年, ... 於 scotish10.pixnet.net -

#95.基隆。海景無限美的白米甕砲台

這次和一群人主要目的地是東北角的桃源谷步道,順遊一下基隆才讓我有機會得以認識一下這擁有美麗海景的地點。 白米甕砲台,位在基隆港西側的太白社區山麓,海拔約70公尺, ... 於 hrylin.pixnet.net -

#96.白米甕砲台修復啟動林右昌:打造貫通步道串接歷史場景

基隆市定古蹟白米甕砲台修復再利用工程12日啟動,除將原有的庫房整修成為服務中心,還會做廁所、涼亭及全區欄杆強化等周邊環境改善,基隆市長林右昌 ... 於 www.chinatimes.com -

#97.白米甕砲台- 中山區- 基隆市 - 旅遊王TravelKing

砲台為海港城市獨有的歷史古蹟,基隆市內除了白米甕砲台外,上有大武崙砲台等歷史古蹟,帶動了許多人潮前往基隆旅遊,因此基隆當地飯店為因應基隆旅遊觀光潮流,基隆飯店、 ... 於 www.travelking.com.tw -

#98.基隆白米甕砲台

基隆最有名的除了廟口夜市小吃外,還有不少值得一遊的地方,今天要介紹位於基隆市中山區,是國家三級古蹟,當地人舊稱『荷蘭城』- 白米甕砲台。 於 nancyik2001.pixnet.net