產品策略規劃的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林延君沈斌寫的 醫藥行業大洗牌與葯企創新 和凱倫.菲蘭的 抱歉,我搞砸了你的公司!:害我們誤判問題、迷信數字的八大類不良管理產品都 可以從中找到所需的評價。

另外網站如何進行產品策略與路線圖規劃 - Peter Su也說明:產品策略 (Strategy)就是產品可對客戶與商業帶來什麼價值,以及要怎麼樣贏。 ... 對組織而言,產品策略與路線圖規劃的目的,就是要確保產品能找到贏的方法,對客戶與 ...

這兩本書分別來自中華工商聯合 和大寫所出版 。

國立清華大學 高階經營管理碩士在職專班 丘宏昌所指導 林政儀的 5G產業分析以及台灣網通產業的轉型 (2021),提出產品策略規劃關鍵因素是什麼,來自於無線世代的時間表、4G與5G有什麼區別、物聯網、5G可以促進物聯網的更多使用、未來10年5G帶來的改變、我們準備好迎接5G。

而第二篇論文國立政治大學 經營管理碩士學程(EMBA) 邱志聖所指導 高家祥的 原廠委託設計代工(ODM)產業轉型成解決方案導向產業並透過4C策略行銷方式建立 (2021),提出因為有 產業轉型、原廠委託設計代工、解決方案導向、4C策略行銷方式的重點而找出了 產品策略規劃的解答。

最後網站訂定產品策略的難點,拆解團隊分歧點|EP2 - 方格子則補充:✓ 對於產品開發、產品規劃、產品管理有興趣。 一、產品定位. 以我目前所在的群眾集資平台來說,平台的使用者分成Business 端的提案團隊 ...

醫藥行業大洗牌與葯企創新

為了解決產品策略規劃 的問題,作者林延君沈斌 這樣論述:

本書共分為8章,以醫藥政策新變局看行業發展動向,以醫藥行業新生態看企業成長百態,以醫藥研發新思路看創新模式新玩法,以醫藥資本新趨勢看醫藥資本新戰略,以醫藥國際化新認識看藥企出海新邏輯,以組織變革新範式看組織新管理理念,以醫藥戰略新時代看企業決勝未來,以醫藥行業新展望看誰將領航新的十年。 另外,本書確定了兩大指導思想:一是創新;二是實踐。一方面,圍繞著創新介紹醫藥行業;另一方面,還緊緊扣住實踐,介紹了近百家醫藥企業創新實踐案例,這些日積月累的案例中包含了既往的諮詢實踐,涵蓋了醫藥行業的各個環節,從工業到商業、從研發到銷售,多角度地進行詳細闡述。 他山之石,可以攻玉。通過這些創新實踐案例,

我們試圖給醫藥行業同仁們更多的啟發和思考。相信通過本書的引導,企業能夠與自身實際情況相結合,制定適合的企業發展戰略,實現快速持續地發展壯大,成為醫藥行業的新領軍企業。 林延君 時代方略 合夥人 高級諮詢顧問。林延君先生畢業于山東大學,獲得衛生管理碩士,畢業後分別在輝瑞製藥、羅氏製藥、費森尤斯等多家跨國企業任職,從事市場行銷、行銷管理、政府事務等工作15年以上。先後為國藥中生、上海醫藥、以嶺藥業、吉林敖東、金城醫藥、成都華神、德國拜耳等多家知名醫藥企業提供過諮詢服務。曾帶領團隊操作過集團戰略及管控規劃、組織發展戰略、激勵機制模式設計、行銷模式變革、大產品戰略等諮詢專案。中國醫藥產業發展高峰論壇

演講嘉賓,多次在醫藥經濟報發表專刊,主要研究領域包括集團戰略規劃、集團組織模式設計、激勵機制設計、行銷體系構建、大產品戰略等。林延君先生對費用承包制有很深的理解,行業內獨創3M組織體系設計模型,裂變式行銷組織體系以及積分制管理等。 主要諮詢案例: 《國藥中生十三五戰略規劃方案》 《正中醫藥集團中長期發展戰略》 《山東南山集團大健康產業戰略規劃》 《金城醫藥中長期發展戰略規劃》 《上藥集團常州製藥廠五年戰略規劃》 《重慶登康口腔大健康新產業戰略規劃》 《以嶺藥業化學藥、生物藥發展戰略》 《金城醫藥激勵機制方案設計》 《金城醫藥品牌戰略規劃》 《德國拜耳產品並購標的篩選》 《吉林敖東行銷戰略規劃

及模式升級》 《吉林敖東安神補腦液10億大品種戰略》 《成都華神三七通舒、鼻淵舒大產品策略規劃》 《河南洛正筋骨痛消丸OTC行銷模式設計》 沈斌 時代方略諮詢顧問,高級醫藥行業研究員。沈斌先生畢業于中國藥科大學,獲藥事管理學士、藥學碩士,南加州大學訪問學者。曾參與國家衛計委、國家藥監總局、國家智慧財產權局多項重大課題研究。在醫藥地理、醫藥經濟報等媒體上發表多篇專業文章。操作過企業戰略規劃、行銷模式設計、激勵機制模式設計、大產品戰略、品牌戰略規劃等諮詢項目,先後為多家醫藥企業提供戰略規劃與產品諮詢。 主要諮詢案例: 《正中醫藥集團中長期發展戰略》 《重慶登康口腔大健康新產業戰略規劃》 《新疆

特豐藥業大產品戰略規劃》 《金城醫藥中長期發展戰略規劃》 《金城醫藥激勵機制方案設計》 《金城醫藥品牌戰略規劃》 導讀 1 目錄 2 第一章 醫藥政策新變局 7 第一節 醫藥企業該怎麼抓“三醫聯動”改革核心 9 一、醫藥改革政策核心:結構調整、產業升級 9 二、醫保改革政策核心:控制醫保費用 11 三、醫療改革政策核心:醫療資源重新配置 13 第二節 從兩辦創新檔看醫藥企業三大戰略方向 14 一、創新戰略 16 二、轉型戰略 16 三、國際化戰略 17 第三節 危機!仿製藥一致性評價來了 17 一、中小企業痛不欲生 18 二、大型企業棄車保帥

18 三、通過一致性評價後,便是春天 19 四、別擔心,政策紅利長期存在 20 第四節 藥審改革,讓藥品審評回歸正確的道路 21 一、註冊積壓,手起刀落 22 二、優先審評,換擋提速 22 三、全球同步,國際接軌 22 第五節 搞企業,還需要钜資建廠嗎 24 第六節 註冊制度改革下,企業思維方式需轉變 27 第七節 醫保支付標準動了誰的心弦 29 一、殺價風暴要來了 30 二、動了誰的乳酪 30 三、醫保支付標準的企業破解之道 31 第八節 流通變天,未來究竟路在何方 32 一、藥品流通企業面臨大批淘汰 33 二、藥品生產企業面臨模式轉型 33 三、

費用問題成為醫藥企業IPO的攔路虎 33 第二章 醫藥行業新生態 36 第一節 萬億醫藥市場蛋糕怎麼切 37 第二節 醫藥行業的五大新轉變 39 一、醫藥市場:單核市場向雙核市場轉變 39 二、企業競爭:由競爭關係向競合關係轉變 40 三、大產品成長方式:利益價值向臨床價值轉變 40 四、企業發展模式:重資產發展向輕資產發展轉變 40 五、企業核心驅動力:雙輪驅動模式向四輪驅動模式轉變 41 第三節 醫藥行業的四類企業家 42 一、軍人型企業家 42 二、行銷型企業家 43 三、投資型企業家 44 四、科研型企業家 45 第四節 中國製藥企業的眾生相 4

8 一、苦苦掙扎企業 48 二、進退兩難企業 48 三、力求突破企業 48 四、百強領軍企業 49 第五節 本土企業VS外資企業 51

產品策略規劃進入發燒排行的影片

#教學 #股票分析 #股票教學 #股票新手 #加權指數 #大盤

小路台股Show | #小路投資日記 大盤繼續震盪拉回修正 策略交易的精隨要掌握 系統化SOP操作規劃即可

0:00 今日解盤

24:40 精選群組學員提問

31:38 Telegram學員提問

▶︎更多資訊,都在小路金融實戰的..

◉小路金融實戰 Telegram頻道◉

https://t.me/lewisatstock

◉小路金融實戰 Instagram◉

https://www.instagram.com/lewis.invest

◉小路投資日記 臉書粉絲專頁◉

https://www.facebook.com/lewisinvest

◉歐付寶斗內Donate連結◉

https://bit.ly/3qOY0MX

如果影音內容有幫助到您,歡迎斗內支持小路😉

免責聲明:

本頻道所有分享純屬個人心得,所提供的投資內容未必適合所有投資者。

所談及、分析之股票及金融產品,任何不論種類或形式之申述,並不構成任何投資要約、誘使、邀請、建議及推薦。

5G產業分析以及台灣網通產業的轉型

為了解決產品策略規劃 的問題,作者林政儀 這樣論述:

本論文專注於探討與分析台灣網通寬頻產業之產品策略規劃與營運行銷模式,並以專業網通公司為個案廠商,探討5G之應用趨勢、發展策略方向。對台灣網通OEM/ODM製造商而言,如何在5G技術快速演進,對於寬頻5G接取領先市場,由於多樣化的營運服務,將以整合行動通訊等加值服務功能之整合型產品為主。另一趨勢是對於新興市場,因應電信自由化才剛起步的經營政策,將以低價、速度快之接取數據功能型產品為主,以吸引廣大之上網人口,滿足現階段之需求。在本論文中之個案研究部分,我們先探討未來之5G產業趨勢及營運模式,再採用SWOT與五力分析,了解5G之競爭優勢比較及未來之機會。其次分析全球各地區之寬頻市場概況,再依據寬頻

產業的接取技術功能面、全球地區市場面與產品未來之應用與服務面等幾個構面,來制定未來寬頻產品的規劃策略。最後再從策略的觀點和分析個案公司未來寬頻產品的藍海市場,如家庭網路、醫療照護、安全監控與車用行動網路等市場。也就是從寬頻5G產業發展現況及產品技術分析角度,探討產品未來方向規劃,發展之趨勢及競爭機會;並且從使用者的觀點出發,探討如何提高產品對使用者的附加價值、增加競爭者進入這個產業的障礙以及如何持續保持產品競爭的優勢。

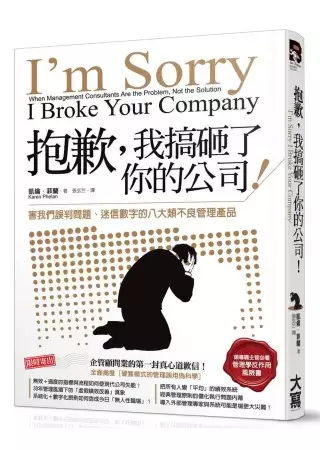

抱歉,我搞砸了你的公司!:害我們誤判問題、迷信數字的八大類不良管理產品

為了解決產品策略規劃 的問題,作者凱倫.菲蘭 這樣論述:

第一封來自名門企管顧問業的真心道歉信! 「當了三十年的顧問後,我厭倦了假裝。」 我們假裝電腦程式一樣的思維,能勝過人類的想像力。 我們假裝開發新管理系統就會讓商業關係上的每一方互相信賴。 我們還假裝員工們像產品一樣,能被監視、評估、標準化和最佳化。 最後我們假裝販賣方法、模式、公式 、流程和系統。 凱倫.菲蘭擔任《財星》百大企業管理顧問和管理者三十幾年, 全面揭發「硬套模式的管理誤用偽科學」,並提出讓「人性」重回職場最有效的方法。 這樣的問題也正在你的公司發生── ●人管理方法,不是方法管理人─太美好的SOP流程,都只是紙上談兵。 ●指標是方法,不

是結果─KPI、平衡計分卡……小心患了「數字評量強迫症」! ●績效管理、獎金制度最終目的─是為了分錢,最後結果是一個分數和一筆錢。 【真相曝發】 2014年,就在本書出版前夕,前索尼常務董事天外伺郎撰寫了〈績效考核毀了索尼!〉一文,並在網路上被大量傳閱,該文中指出:「原本具備強大基礎研發精神的索尼,在1995年逐步推行績效『評價』制度後,公司內部人才日漸喪失了動能,也走上了近期連四年虧損的窘境。」 天外伺朗批評:「今天的索尼職工好像沒有了自發的動機。為什麼呢?我認為是因為實行了績效主義。績效主義就是:『業務成果和金錢報酬直接掛鉤,職工是為了拿到更多報酬而努力工作。』如果外

在的動機增強,那麼自發的動機就會受到抑制。」 並指出:「不單索尼,現在許多公司都花費大量人力物力引進評價體制。但這些企業的業績似乎都在下滑。」 再回到2012年,由知名的國際競爭力大師麥可.波特(Michael Porter)創辦的摩立特顧問集團(Monitor)宣告破產,並被同行收購。當時《富比士》雜誌評論指出:摩立特的「一力」(客戶不再買單), 就連波特著名的「競爭五力」理論也挽救不了……。 而正如本書中提到的,波特開啟了商業顧問的時代,因為: 「有了波特的模型和評量,管理顧問們不但有方法,還有一套標準答案,經過包裝之後,任何一個大學畢業生都可以拿來用。因為評量和選

擇題取代了複雜的策略,所以任何人都可以用。」 到底,這些由MBA系統人才組成的顧問集團, 並以昂貴收費和科學模式聞名的「管理販售」者,究竟出了什麼問題? 他們數十年來推廣的「管理改革」,到底夠科學、夠有效嗎? 名校MIT出身、也曾是大型顧問公司的「企業流程再造」推銷者與導入者的作者──凱倫.菲蘭要告訴你: 管理並不是科學、難以第三方實徵,管理方案如果使用不當, 造成的危害比你「還沒請顧問來幫你改善」前更大! 這也是罕見的管理書作者一開始不向你展現睿智,相反地,凱倫.菲蘭要說「我真的很抱歉。」 因為,以前她也是那種想用數字來做生意──以那種大牌管理顧問的方

式──制定評量、讓過程更有效率和量化績效的顧問。在那之後,她也曾擔任過兩家《財星》前百大企業的高階經理職。 在這本管理誤用剖白書中,內含許多作者曾經親身參與、導入新管理模式的第一手慘痛故事, 你將會看到企業如果硬套管理模式產生的大問題,諸如: ●無效+過度的指標與流程使現代公司失能、部門各自為政 ●30年管理風潮下的「虛假績效改善」真象 ●系統化+數字化原則如何打造成今日的「無人性職場」? ●經典管理原則的僵化執行問題內幕 ●導入外部管理專家與系統可能是場更大災難? ●新做事流程:用模式及數字指標「卡關」,讓每個想認真工作的人都嘆氣。 ●新員工領導力評估

:讓主管行為都「被規格化」。 ●新決策資訊整合:它不能反映事實,只呈現高階經理人們想看到的。 如果很多管理模式都未必見效,我們該怎麼做? 作者將提出應該讓公司管理者從MBA或各種知名管理系統中解放的主張── 就是由最基本的「人與人溝通」、「一起好好找出問題」開始, 讓「人性」重回職場,回歸最有效,也不需耗時填寫文件/計畫的 「面對面說清楚」解決方案,像是: ●貼標籤的「人才分級」制度應該揚棄,不再強求公司人才潛力分布的鐘型曲線,好的領導者未必有「共同特質」 ●別再迷信策略,多「規畫」未來,而非「預測」未來 ●找回主管與部屬的「關係」成份:當主管和當個好

人並沒有差太多!比起更多僵化人性行為的模式,常不如組建一個合作愉快的團隊! ●判斷能力與思考能力的長期培養,更甚於「找一堆管理工具產生出的數據」來取代你思考! ●多問基本的問題(比如公司如何變好)──並且,直接去問問公司裡的人(但不要發表格給他們填回)通常,公司裡的問題「總有一個人知道」──但要有人去問! ●別再相信「你不能評量的就不能管理」──你可以哦! 所以,真正重要的問題是──做生意的是人, 人無法變成方程式或「平衡計分卡」上的分數。 在這本以「痛徹心扉」動機寫作,讀來卻又讓人笑淚並陳的「管理誤用分析書」中, 從「六標準差」到「流程再造」,細數了各種曾流行

一時的管理量化系統, 讀者將可從中窺見誤用管理模式、違背人性工作的可怕後果。 ...更多更多「好管理為何失敗」的內幕,這本書能讓所有從事管理工作者有深刻的反思! 深思推薦 「終於有人對我們拙劣的管理模式提出質疑,而且有憑有據──因為她本身就是顧問。菲蘭在這本書中不只解釋了為什麼『國王』──我們神聖的管理方式──沒有『穿衣服』,也給了我們更有洞見和價值的選擇,一定能讓企業和營運企業的人有所收穫。」 ──丁恩.施羅德(Dean Schroeder)/商業經典好書《創意不用錢》(Ideas for Free)合著者 「好笑、大喇喇又無法無天,這本書提到深刻又重要的事:跟真

實的人對話、找出工作更好的方式才會讓組織更茁壯,而不是做一份PowerPoint報告。」 ──羅錫娜.瑞西歐皮(Rosina L. Racioppi)/女性高階經理人訓練公司「Women Unlimited」總裁兼職執行長 作者簡介 凱倫.菲蘭 Karen Phelan 畢業於麻省理工學院,主修工程。菲蘭曾在勤業眾信管理顧問公司(Deloitte & Touche)與雙子星顧問集團(Gemini Consulting)服務超過十二年的時間,後於《財星》百大企業擔任管理工作。她是營運原則顧問公司(Operating Principals)的共同創辦人,該公司旨在追求以真正可行的方

案取代過去的商業管理陋習。 譯者簡介 張玄竺 畢業於英國愛丁堡大學,碩士主修英國文學,學士主修則為英國文學與中國文學。現從事教學及翻譯工作 作者序 前言 當管理成了流行商品 No.1 不良管理產品 策略規劃無法預測未來 我們發展策略,其實應該是為了描繪願景。 ※擬定策略的另一面代價就是:錯失機會 ※數字能管的只有數字 ※預測未來是種風險 ※規畫未來和預測未來是不一樣的 No.2 不良管理產品 「人」更需要再造 太美好的流程,都只是紙上談兵。 ※人的進步才是最重要的 ※很多問題員工都知道,卻沒人處理 ※人管理方法,不是方法管理人 ※只遵守流程,等於停用人的判斷

力 ※在人創造的世界裡,大多數問題都是人製造出來的 ※我們很難把「人」最佳化 No.3 不良管理產品 指標是方法,不是結果 小心患了「數字評量強迫症」 ※我們總想評估所有東西 ※真有趣,我們總是可以達到指標 ※有評量就有人為操作,有操作就有失真! ※當目標變成人們不想要的東西 No.4 不良管理產品 人資管理標準化的騙局 績效制度如何讓員工士氣低落? ※績效管理機制只是將策略目標強行置入 ※好多文件要處理! ※在不公平的流程裡,沒有什麼是公平的 ※說說我喜歡和不喜歡你的地方吧 ※我們不只是為了錢工作 No.5 不良管理產品 我是主管,你也可以 為什麼《成功經理人指南》要609頁那麼長

? ※管理模式和技巧沒有捷徑 ※無意間開始的管理生涯 ※當好主管和當好人沒什麼不同 No.6 不良管理產品 別把菁英管理強加在員工身上 愛因斯坦可不玩這套的! ※ABC分級 ※情境影響表現 ※標籤是死的 ※有時A級員工也被疏離了 ※彼得原理不是開玩笑的 ※把所有人變成平均值 ※把工作給適合的人做,不是把人丟進箱子裡 No.7 不良管理產品 好領導不適用模型 賈伯斯沒辦法通過「領導能力評鑑」 ※持續不斷的爭議:什麼才是領導人特質? ※所以好的領導人有什麼特質? ※如果領導力和特質無關,那領導力評估在評估什麼? ※但,那賈伯斯呢? ※我們有團隊,因為人不可能樣樣好 ※什麼都好,什麼都不精

※自我實現無法按表操課 No.8 不良管理產品 箱子、圖表和表格之外的世界 沒有顧問和這些產品,你能怎麼做? ※管理不是科學 ※換一個腦袋 ※思考練習一:提高人性 ※思考練習二:換個角度想,或者在家試試看 ※思考練習三:怎麼想就怎麼說,怎麼說就怎麼做 ※顧問怎麼用 結語 特別收錄1:真假評量 特別收錄2:真假可行性 致謝 關於作者 附註 前言 當管理成了流行商品 大部分的人都擁有一項不為人知的天賦─但有些太愚蠢或太好用的天賦,則可能只有極少數人才會有。 我曾見過一個女人擁有「預測丟銅板結果」的不可思議能力;我還認識另一個女人可以「模仿電話答錄機錄的聲音」,她能讓

你不用按任何按鍵就可以聽到對方留言。我大兒子則可以在腦中模擬3D影像,所以我們一起玩模型的時候,我發現他都先在腦中構圖。 我的小兒子會在夢中說話,我不是指發出無意義的片段字句,而是完整的對話。我先生可以在森林中準確判斷出所在位置,不用GPS導航就能偵測出回到車子三十公尺以內的路。我也有種天賦,是我在幾年前才發現的。 二○○六年,我參加了MIT的「史隆管理學院」一堂「系統動力學」課。我們的第一個任務就是分組玩啤酒遊戲,模擬啤酒產銷的供應鏈。這個遊戲說明了供應鏈上著名的「長鞭效應」(bullwhip effect)─也就是需求端的細微改變會被過度放大,造成供應端極大的誤差。 玩了

幾分鐘後,我馬上就知道這是怎麼回事。當其他人還在絞盡腦汁時,我便想出了正確的訂購方法。我對供應鏈的問題很熟悉,所以幾乎不需思考。課堂上問題一個接著一個,答案對我來說卻是再清楚不過了。當大家都在埋頭研究、歸納其中的來龍去脈時,我早已知道問題所在,而且想出了解決的辦法。 我的同班同學對我的能力感到驚訝,於是我成了注目的焦點。只有我覺得自己像個騙子。沒錯,我能在幾分鐘內解決整個系統的問題,但我腦中並沒有什麼驚人的電腦程式。我的能力便是同理心─讓自己設身處地思考。 面對每個問題時,我都想像自己身在其境,做每個角色的決定,直到找出有效的方法。我和課堂上其他人─包括老師─的不同,便是我知道問題

並不在供應鏈、廠房維修、改善方針或施工進度,而在人。所有問題都是人的問題。 教科書、顧問和專家都把長鞭效應歸因於供需預測誤差、市場需求改變、資訊不足、存貨管理不當等等問題。他們沒提到的是,造成長鞭效應的主要原因是情緒。 當需求稍微降低,大家便因為害怕而將訂購數量越降越低。需求稍微提升時,大家便過度樂觀,擔心若需求持續提升供應會不夠,所以又訂得太多了。這都是因為每個人互不信任,為了避免運送出錯或消費者改變心意,擅自增減所需貨量而造成的。只有在預訂存貨時先消除過度的恐懼、希望和不信任,才是避免長鞭效應的唯一方法。 寫這本書是因為,當了三十年的顧問後,我厭倦了假裝。 我假裝了

很多事─假裝自己用的開發管理系統就是讓供應鏈上的每一方互信互賴的方法;假裝重新設計新產品開發流程,其實我做的只是讓營業部、行銷部和研發部可以更處得來;我假裝我的能力就像是電腦程式一樣的思維,而不只是人類的想像力。 最重要的是,我厭倦企業員工們像產品一樣,被監視、評估、標準化和最佳化。我不能老實承認我的服務只是讓大家處得更融洽,因為這樣一來,沒人會買我的帳。所以,我假裝販賣方法、模式、公式、流程和系統。 當年,我創造了許多模式、流程和計畫,試圖抹去職場上的個別差異、做決定的情緒和管理的判斷力。簡而言之,我企圖排除人性。我並不孤單,因為過去二十年來,用在改善效率、技能標準化和提升績效上

的管理方法大量激增: 平衡計分卡(Balanced Scorecards)、按成效給付(Pay-for-Performance)、核心競爭力發展(Core Competence Development)、流程再造(Process Reengineering)、領導能力評鑑(Leadership Assessment)、管理策略(Management Strategy)、競爭策略(Competitive Strategy)和一連串的績效評量,全都是現今企業管理上根深蒂固的模式,即使並沒有太多證據證明這些模式確實有效。這些模式和理論都試圖將職場去人性化,而且都成功了,即使它們本來的目的並不在

此。結果,人像機器般被壓出最大極限,直到崩潰,而他們獨特傻氣的天賦從沒機會見天日。 管理學祖師和顧問公司一直以來都讓我們相信,企業就是邏輯和數字,他們的模式和理論會引導我們邁向成功。每家公司都試圖套用模式或嚴格控管數字,卻從未達到預期中的成功,只因為企業並不全然理性。 我要說的是,人才資產並不只是企業的一部份,若沒有人才資產,剩下的只有什麼也做不到的辦公室和設備,也就沒有企業。 因此,企業就是人─不理性、充滿感性、無可預測、充滿創造力和擁有奇異天賦的人,而且有時聰明人並不會按牌理出牌。這本書希望能夠提醒我們停止將職場去人性化。並且,若加入了人性,其實就什麼都有了。 給管

理顧問、僱用管理顧問的人、非顧問和每個厭倦再假裝管理真能有效的人,若你曾懷疑是不是每個人都瘋了,那你並不孤單。這本書獻給你。 管理顧問讓人不滿的事 「顧問」這個詞非常模稜兩可,任何簽約的企業承包人員都可以叫做顧問。除此之外,我們有各式各樣的科技顧問、行銷顧問和設計顧問。當我說「企業顧問」,我指的是那些給予公司高層管理人員建議的人。 更確切地說,我的不滿主要針對那類「雇用剛畢業的企管碩士、給他們空白表格、標準方法、前後不連貫的術語和極為自負心態」的大型顧問公司。 我不滿這些人將許多造成企業內問題─如「缺乏創新、短視近利、利潤取向、員工壓力過大、使人過度勞累而無法投入工作」

等管理迷思,大量的散布和增殖。 他們也使得企業領導人們不問:「我的企業如何使生活更美好?」而是花了過去幾十年來緊盯著其他不那麼有意義的問題,像是: ■如何獲取競爭優勢? ■如何提升股東價值? ■如何提升利潤(個人和公司)? ■如何提升人力資源績效? 於是,扭曲變形的企業競相抄襲模仿,並依賴併購成長。這許多問題都在既有大量而幾乎無法證明其實的管理學中生根,而這些管理教條都來自管理顧問。 我可以用一個類似的例子來說明:那就像各種流行一時的減肥方法和運動。每年都似乎會有醫生或運動專家發現了某種減重方法,可能是種神奇的食物或精確的營養配方、新的運動養生法。 然

而,這些風行一時的流行都沒有用,更慘的是它們往往會導致復胖,於是想減肥的人變得更胖,健康也每況愈下。想要健康,有節制而均衡的飲食、充足的運動和睡眠是不二法則。減重的秘密是每個人都知道的,那其實並不是秘密。 同樣的,管理顧問每年都會推出新的模式或理論來解決企業問題。只要上各顧問公司的官方網站看看,便會看見「企業解決方案」。 管理顧問們拚命創造新的模式和理論,期望可以被企業界廣泛應用,於是他們就可以成為有名(又有錢)的管理先驅。然而,這些不過讓我們一而再、再而三地盲目跟隨潮流罷了。 每個最新流行的解決方案都有其問題,而這些問題又成了下一個解決方案的基礎。比如說,依據外在因素而成形

的競爭策略是依據內在能力提出的策略的基礎,然後又出現了綜合觀念的「藍海策略」(Blue Sea Strategy),再者是自下而上反應市場需求的「應變策略」(Adaptive Strategy)。 每一個策略都修正了前者的疏失,但卻又有了新的疏失。結果便是惡性循環,如同「減肥─復胖─更努力減肥─變得更胖」。 唯一的方法,便是阻止管理顧問再繼續創造和販售這些最新潮流。 關於本書 這不是一本要以原創研究或大量證據來支持我個人主張的學術書,而是我在商場上「認知到這樣不對」的故事,也有那些「我曾推廣的管理趨勢」的興衰。我選的例子都涉及我個人想法的轉變。 本書前三章以我對策

略發展、流程改善和數據置入的經驗為例,許多都是從我早年在大公司擔任顧問的經歷而來。接下來四章討論了「人才管理」這個標籤下的錯誤方法,也概括了績效管理模型、高潛能計畫和領導能力的範疇。這幾章主要是從我後來任職的公司企業中,經歷過和協助過的方法經驗而來。 我想說明我的目的,這本書的用意便是要揭發傳統商業智慧的謬誤。雖然我提出了建議,但這些建議只是另一種選擇。大致上,我會建議用更公平公開、讓同事能夠相互討論的方式或過程來取代那些不可行的理論。 不幸的是,我並沒有做出什麼研究,可以證明其實改善談話技巧和人際關係能夠增進商業利益。就讓你們來判斷吧!幸好,揭發一個理論的謬誤要簡單多了,只需要一

個反例就夠了。 我要再重複一次,因為多數我認識的管理顧問都很難了解這點:只需要一個反例,就能推翻一個理論。而證明一個理論,說實在要難多了,因為你得確定這個理論在任何情況下都可行才行。這也就是管理顧問常常錯用理論的原因,他們發現某個東西在一兩個地方有用,就認定那是最好的辦法,每個人都得用這個辦法。但事實上,這個辦法卻只能在某些特定情況下發揮作用。 我將提出建議和其他選擇,幫助我們丟棄現今普遍存在的錯誤思考,例如「無法評量的東西就無法管理」(嗯,你是可以的喔!) 我並不是說我一定有解決辦法,我只是提出建議,而比起誤植常見的錯誤方法,我們可以試著使用其他可能較有效的方式。 我

想我們應該要從謎團中找到問題的核心,並以這個核心去找出解決辦法。結果可能仍然有錯,但這不會明顯要比繼續那些必然的錯誤要來的更好嗎?若要說這本書到底關於什麼的話,其實就是這樣了。 第三章 不良的管理產品(摘)指標是方法,不是結果── 小心患了「數字評量強迫症」「有一年,他遊說客戶買下比他們原先想要的更多的產品,讓他和他的團隊能夠達到年度業績目標。他答應客戶,賣不出去的產品可以全數退貨。他和他的團隊達到了目標,拿到了獎金,兩季之後公司收到一大堆退貨。(他早就計畫離職了。)公司除了要花費大筆成本來勾銷這些呆帳,還要付多餘的倉管費,也因此受到了懲罰。」一九八○年代以來的經濟低迷,使得有人開始主張

經營企業不應只限於財務管理。這些人就是一九九二年在《哈佛商業評論》上發表了平衡計分卡(balanced scorecard,簡稱BSC)的卡普蘭(Robert Kaplan)和諾頓(David Norton)。我們總想評估所有東西平衡計分卡以四個評量項目列出企業成功經營的指標─財務、消費者滿意度、內部流程和創新學習。理想上,這四個項目並可以根據企業的決策目標來決定,平衡計分卡則可以用來使決策目標更有效率。平衡計分卡涵括了內部和外部條件,採用以數據為指標的策略來顯示進度。然而,只用平衡計分表來輔助新策略是不夠的。達到高階層目標對高階主管來說沒有問題,但如何讓員工也對市占率或訓練預算目標有所貢獻?

下一個步驟稱為「關鍵績效指標」(key performance indicators,簡稱KPIs)。每個平衡計分表項目都可分為幾個組成要素─例如利潤包含了銷售量和銷售價格。每個項目都可以再分為細項,細項也會再分為更細的項目。例如總銷售可能為鄉村地區銷售量,然後是地區銷售量;價格包含了單價和利潤率。這個不斷把指標分門別類,分解其組成要素的過程稱為「由上而下」的關鍵績效指標。如此一來,組織每個階層都能夠對達到策略目標有所貢獻。無論是機台操作員或客服業務代表,在這個分層之下都能夠看見自己的角色對整個策略的貢獻。

原廠委託設計代工(ODM)產業轉型成解決方案導向產業並透過4C策略行銷方式建立

為了解決產品策略規劃 的問題,作者高家祥 這樣論述:

過去30 多年來台灣產業靠代工發展各項產業,從傳統OEM 走向ODM,近年來產業遇見成長瓶頸,不只競爭壓力大,產品差異越來越少,從降低成本Cost Down 的道路上越走越窄,桌上型桌機的全球出貨量也從上億台的全球出貨量,降至9千萬台,並以每年以2-3% 的速度在減少,需求轉向筆記型電腦與平板電腦等方便攜帶與居家的使用,因此產業轉型成為不可忽視並要加速執行的課題,因為”天下武功,唯快不破” 如何加速轉型配合產業與客戶的需求,提高產業價值,拉高毛利,創造差異化,尋找新的藍海是我們在此時此刻必須去蛻變的。在4C轉型的過程與結果上,採用5年 4階段規劃,逐步利用4C分析,把所有可能面對問題與方向一

一釐清,在公司內的人員、機器、材料、法規、環境上做相對的應對,這些應對也配合產品策略發展從產品金字塔頂端產品先行開發,希望在規畫後續階段與步驟上能達到轉型最終目的。當然也希望透過這樣的過程與說明可以協助有意想轉型的產業一體適用,可以提供一個互相期勉與收斂的方向,未來在產業的轉型發展上提供一個參考。

產品策略規劃的網路口碑排行榜

-

#1.產品策略- 線上課程 - 商業思維學院

已經是產品經理想要更精進策略行銷能力 · 需要面對較長期、更多不確定的產品規劃的產品經理 · 想看懂商業模式、訂價,與多產品策略的產品經理 · 需要負責產品上市計畫、市場 ... 於 bizthinking.com.tw -

#2.產品策略規劃- 關鍵字查詢 - 建築世界

04-26318582 台中市龍井區藝術街53號$$ vip.arch-world.com.tw/88208.html · www.scandinavian-designers.com · 創新產品設計、機構設計、包裝設計、商業設計、設計 ... 於 arch-world.com.tw -

#3.如何進行產品策略與路線圖規劃 - Peter Su

產品策略 (Strategy)就是產品可對客戶與商業帶來什麼價值,以及要怎麼樣贏。 ... 對組織而言,產品策略與路線圖規劃的目的,就是要確保產品能找到贏的方法,對客戶與 ... 於 petersuppi.medium.com -

#4.訂定產品策略的難點,拆解團隊分歧點|EP2 - 方格子

✓ 對於產品開發、產品規劃、產品管理有興趣。 一、產品定位. 以我目前所在的群眾集資平台來說,平台的使用者分成Business 端的提案團隊 ... 於 vocus.cc -

#5.【PM203】產品策略與產品路線圖實務工作坊 - PMTone

身為產品經理,產品路線圖(Product roadmap)的規劃與執行應該是最重要的技能之一,即使不是PM,相信在組織內部也看過類似的產品簡報,就是那種「把產品 ... 於 www.pmtone.com -

#6.客戶案例 - YEZ 悅智

專案完成六大重點工作,包括焦點產品之價值主張與定位、市場通路的研究、終端顧客之研究、通路策略之訂定、通路招募之規劃、以及通路管理系統之規劃等。 於 yez.one -

#7.第四章個案分析

SWOT 分析;二、規劃(一)行銷目標(二)行銷策略;三、執行;以及四、評. 估與控制。 ... 台師大國語教學中心對產品策略課程特色的規劃,可以歸納幾點影響因素:. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#8.如何創造差異化價值?品牌策略規劃的4個關鍵要素!

企業建立良好的品牌形象,提高品牌知名度和美譽度,企業需要制定適當的品牌形象策略,包括品牌名稱、標誌、產品外觀、廣告和宣傳等方面,一個好的品牌形象 ... 於 brand-strategy.tw -

#9.醫材產品策略及規劃- Clarivate - Taiwan

醫材產品策略及規劃. 在業界最準確的資訊和值得信賴的醫療科技專家的指導下,規劃創新解決方案並推動產品組合價值. 與我們的團隊聯絡. 於 clarivate.com -

#10.整體行銷策略規劃、產品影片拍攝、活動網站、網路節目合作

整體行銷策略規劃、產品影片拍攝、活動網站、網路節目合作、全媒體投放. Client: 3M Taiwan; Description: 替3M百利菜瓜布,於農曆年期間規劃完整行銷活動。 於 www.offerme2.com -

#11.策略Strategy - 聖米爾顧問

中長期經營計劃制定,策略聯盟規劃,品牌經營策略,新事業/產品創新策略,事業部整合、調整及重組,新通路模式建構,集團經營策略規劃,新市場進入的行銷策略規劃. 於 www.samuelgroup.com.tw -

#12.行銷寶典來了!想利用行銷策略來規劃行銷流程,看這篇就對了。

行銷4P、SWOT分析、五力分析,太多行銷的專有名詞。知道卻不知道該如何用?這篇教你行銷策略從定義到規劃,不用再覺得行銷流程很難定。行銷管理、行銷企劃,身為行銷人 ... 於 blog.gogopartners.com -

#13.行銷人如何從零開始做產品規劃?

產品規劃 是行銷人員從區隔產品線,到利用品牌包裝產品,進一步推廣曝光到市場的完整計畫,產品規劃書聽起來涵面這麼廣,那行銷人到底是怎麼從零開始, ... 於 blog.dcplus.com.tw -

#14.產品策略規劃、產品企劃類人員 - 104人力銀行

2023/7/24-561 個工作機會|(11A0)資深網路產品策略規劃師【神準科技股份有限公司】、商用車產品管理師-A05【鴻華先進科技股份有限公司】、日本線專案管理PM【麗輝物 ... 於 www.104.com.tw -

#15.一站式品牌策略規劃,跨領域的專業顧問- EXP 創璟國際

企業營運中常會遇到不同挑戰,例如品牌轉型、品牌活化、新品牌建立、營運動能停滯、品牌知名度低、市場推廣等議題,EXP將透過市場研究分析及相關研究方法協助品牌以 ... 於 expup.com -

#16.產品策略規劃與產品組合管理(高雄班)-公開課程 - 亞太教育訓練網

產品策略規劃 與產品組合管理(高雄班). 本課程教學以實務為主,除課堂講授外,並輔以個案研討教學與實務案例解說及分析,以強化學員們的課程學習品質及實務應用效益。 於 asia-learning.com -

#17.經營品牌必備!「產品線規劃十字法」制定你的產品擴張策略!

想經營一個像NIKE、星巴克一樣成功的品牌,務必得先做好市場定位與品牌策略規劃。先針對特定目標客群,在市場佔有一席之地後,再來擴張。但是,該如何規劃產品線、做好 ... 於 transbiz.com.tw -

#18.進入市場策略Archives – Novapoints - 拓展創新視野

募資簡報中的行銷規劃這個頁面,其實可能包含進入市場策略和行銷策略兩個層面。不同投資人著重面向不同,我們可以根據自己的產品階段選擇著重談論哪一部分。 於 novapoints.com -

#19.產品開發流程的6 個階段(附有範例) - Asana

關鍵路徑法是一種可用於規劃任務和預估時間軸的方法。 可行性分析:產品開發流程的下一步,是根據可行性評估您的產品策略。請確定是否能完成工作負荷 ... 於 asana.com -

#20.產品組合矩陣與企業成長策略 - 科技產業資訊室- 國家實驗研究院

換言之,產品組合矩陣就是產品策略規劃(Product Strategy Planning)之核心,如同SWOT分析是策略規劃核心一般。 從表現手法來看,產品策略矩陣就是情報 ... 於 iknow.stpi.narl.org.tw -

#21.品牌行銷策略規劃怎麼做?6步驟上手你的價值主張!

步驟4:選擇有效的訊息傳遞管道及銷售通路,讓潛在顧客找得到你! 結合上述產品、市場的分析結果,整合分析產品的市場定位,例如:和對手的差異性、商品的 ... 於 ttmarketing.1111.com.tw -

#22.遊程規劃旅遊產品策略與行程設計 - 旋轉拍賣

在新北市(New Taipei),Taiwan 購買遊程規劃旅遊產品策略與行程設計. 有問題都可以詢問唷~~ #九成新#有些微筆記與劃記於教科書與參考書中找到最棒的交易!私訊購買! 於 tw.carousell.com -

#24.產品策略與產品企劃實務研習班 - 中國生產力中心中區服務處

12 月. A12. · 課程目的:《本課程可登錄中小企業終身學習護照時數》. 1、了解產品開發應有的策略及如何降低風險3、了解如何訂定產品戰略及行銷策略. 2、了解產品規劃 ... 於 www.tccpc.org.tw -

#25.品牌行銷策略怎麼規劃?了解品牌經營的策略分析 - 鉅泫行銷

品牌是消費者對一個產品或服務的認知和情感連結,它能夠建立信任、提供差異化並創造忠誠度。 品牌行銷則是通過各種策略和活動來推廣和塑造品牌形象,以吸引目標受眾、 ... 於 internet-marketing.tech -

#26.附件3 - 潛力中堅企業

關鍵產品. 或服務. 主要市場. (地區/國家). 市場排名. 市場占有率 ... (包含:未來關鍵技術或服務模式之發展策略規劃與作法、知識管理、人才培育機制...等). 於 www.mittelstand.org.tw -

#27.認識產品生命週期理論- 策略規劃 - 資策會產業情報研究所

產品 生命週期理論是產品經理、行銷團隊,都應該要熟讀熟知的分析模型,依照產品特性,PLC曲線至少還有6種常見的變化型態。想想看,在科技產品的激烈競爭環境裡,PLC ... 於 mic.iii.org.tw -

#28.新產品開發策略-範本、範例、報告與ppt下載 - Kris專案管理學院

新產品開發策略的範疇主要在制定「市場需求、產品定位、產品功能、開發時程、開發方法」等的目標及行動,以做為產品規劃、開發、生產、行銷等工作的方向指導。 於 www.krispmschool.com -

#29.遊程規劃:旅遊產品策略與行程設計 - 三民網路書店

書名:遊程規劃:旅遊產品策略與行程設計,ISBN:9789577848536,出版社:華立圖書,作者:陳瑞倫,頁數:384,出版日期:2020/04/01,類別:旅遊業管理及行銷. 於 www.sanmin.com.tw -

#30.[525212] 產品管理-策略性行銷觀點3版 - 高立圖書

此外,在第三版中新規劃了「從日劇看商品」的單元,藉由各單元內的獨到觀點與專業分析,再與課程重點呼應連結,相信必讓上課學生發言踴躍、欲罷不能。 趣味盎然:結合熱門 ... 於 www.gau-lih.com.tw -

#31.什麼是品牌策略?成功品牌策略必備的三大要素! - DDG

也有很多業主或行銷團隊在產品要上市之前,才開始規劃品牌操作,而不是在商業策略擬定之後,依照商業策略的範疇定義品牌策略。這會影響到整體形象的真實性,就好比一個人穿 ... 於 www.ddg.com.tw -

#32.制定產品策略Defining a Product Strategy

身為product manager 工作上最大的假設就是-你的同事不會也不能一次就記得你的所有理論與規劃。我建議策略制定的迭代時間要短(3-5個meeting),頻率要高 ... 於 designlife.blog -

#33.產品策略案例 - 品牌通

產品策略 也可以稱為產品路線圖,概述願景端到產品端。企業在規劃和行銷中利用制定策略來確定產品未來的走向,釐清產品的競爭領域、新產品開發的目標及實現目標的計畫, ... 於 branding-now.com -

#34.【特別企劃】產品開發策略方法的應用 - 叡揚資訊

繪圖: 以圖表規劃里程碑、產品以及技術的演進途徑。 以叡揚Vitals 產品線為簡例(Figure 2),從市場競爭與營運的角度,推導出 ... 於 www.gss.com.tw -

#35.【企業經營必讀】如何制定產品策略?4大思考框架讓你成功 ...

協助企業有邏輯條理的規劃產品步驟及細節 · 協助企業設定目標市場和市場滲透策略 · 規劃產品長期的方向,獨立出不同的產品線,使企業方便管理對應的策略和目標。 · 針對競爭 ... 於 inboundmarketing.com.tw -

#36.品牌策略怎麼規劃?6步驟掌握品牌經營策略,展現強大品牌力

塑造品牌需要花費大量精力與金錢,更需要時間讓策略發酵,使得許多新創立的小型公司傾向先以產品銷售為主要策略,卻忽略了品牌可以為公司帶來的長期 ... 於 digitalpr.tw -

#37.遊程規劃: 旅遊產品策略與行程設計 - Google Books

遊程規劃: 旅遊產品策略與行程設計. Front Cover. 2020. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified ... 於 books.google.com -

#38.電商經營必學!制定好產品策略,業績翻倍!產品線3 大類解析

今天就帶大家了解產品策略制定的重要性,以及依產品照特性、功能,大致可分為3 ... 在我們常提到「行銷策展」的概念中,包含了每月的主題規劃、新舊客 ... 於 runningmatemarketing.com -

#39.BRANDING|品牌策略規劃暨CIS品牌形象設計 - HLMR華菱

品牌重塑再造、CIS企業形象識別設計、VI設計、傳產業品牌轉型升級設計、政府補助計畫申請、品牌設計及策略規劃、APP與RWD網站系統開發、CIS設計與創意運用、創新產品 ... 於 hlmr.com.tw -

#40.如何制定品牌行銷策略?3個步驟帶你佈局品牌行銷策略

步驟一:分析市場及消費者&思考品牌目標 · 步驟二:品牌、產品定位並選定目標市場和客群 · 步驟三:規劃適合的行銷策略 · 品牌行銷公司推薦—「宏林跨媒體」. 於 twfirst.com.tw -

#41.行銷策略有哪些?2023年要知道的行銷策略範例與行銷策略4 ...

產品 通路的規劃非常重要,只要地點選得好,就很有可能讓潛在客戶掏出腰包買單。 4.Promotion(推廣). 最後就是要思考怎麼把產品推廣出去了,可以用的方法有很多,最常見 ... 於 cybermkt.com.tw -

#42.策略規劃 - TTQS人才發展品質管理系統

以產品和市場作為兩大基本面向,區別出. 四種產品/市場組合和相對應的行銷策略,是應用最廣. 泛的行銷分析工具之一。 .安索夫矩陣是以2 X 2的矩陣代表企業企圖使收入或獲 ... 於 ttqs.wda.gov.tw -

#43.產品生命週期理論應用於行銷策略規劃之研究 - 博碩士論文網

(二)較有效的行銷組合策略:1.產品策略:在早期應重視產品性能的創新、改良,晚期應注重產品外型的變化及既有缺失的改進。2.通路策略:早期應透過地區分公司建立 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#44.設計策略-產品設計之管理工具與競爭利器

策略規劃 的目的係在企業目的、目標與能力以及市場機會的變化中,求取發展與維持策略的一致性與吻合性,而其主要工作首在界定公司任務貿宗旨,設計公司目標,並建立企業 ... 於 dns2.asia.edu.tw -

#45.產品策略Product Strategy: 最新的百科全書、新聞、評論和研究

公司在戰略規劃和營銷中使用產品戰略來確定其企業活動的方向。產品策略由一系列不同的過程組成,以有效地實現您的願景。要規劃實現戰略目標和為客戶提供更好價值所需的 ... 於 academic-accelerator.com -

#46.單元1:研發管理體系與研發策略規劃- 課程總覽 - 產業學習網

「產品創新的思維與技法」則針對新產品開發最前端,也是最重要的部分—如何產生新產品的構想以及相關的工具與方法進行深入的分析與說明,包括:現有產品功能的提升與改良、 ... 於 college.itri.org.tw -

#47.品牌策略規劃怎麼做?有效打造成功品牌策略的3個關鍵思考

最重要的重點當然是消費者,也就是到底要賣給誰,再來就是如何交換價值,一般來說就是行銷4P,或稱Marketing Mix,包含Product(產品)、Place(通路)、Price(價格)、 ... 於 labsology.com -

#48.產品開發 - 佑呈開發有限公司

針對品牌調性及目標受眾開發產品,創造符合潮流的新選擇,提供您及您的客戶 ... 新產品策略規劃 ... 找出競爭關鍵字,針對有潛力的市場,設計出產品的競爭優勢。 於 www.youchen-motion.com -

#49.產品策略4力 - 專案經理雜誌

但是策略說來簡單,實際上對很多公司及管理者來說卻很困難,深怕自己下的策略會帶領產品走向失敗之路。但想要做好相關工作,不是只能束手無策,善用產品 ... 於 www.pm-mag.net -

#50.創新產品從零到一:產品規劃、客戶開發與市場策略- MasterTalks

創新產品從零到一: 產品規劃、客戶開發與市場策略. 我有興趣,有優惠活動時通知我! 授課講師: 李偉俠老師 課程時數: 7小時16分鐘 上線日期:已上線. 銷售達標進度. 於 mastertalks.tw -

#51.策略規劃,從拆解挑戰、瞄準關鍵點開始 - EMBA雜誌

接下來,該公司在一篇文章建議的五種營運策略(持續改善、利用產能、及時生產、外包、訂定新產品上市時間)當中,選擇了訂定新產品上市時間。因為其他的「 ... 於 www.emba.com.tw -

#52.遊程規劃:旅遊產品策略與行程設計(三版) - 博客來

書名:遊程規劃:旅遊產品策略與行程設計(三版),語言:繁體中文,ISBN:9789577848536,頁數:384,出版社:華立圖書,作者:陳瑞倫,出版日期:2020/04/01, ... 於 www.books.com.tw -

#53.會員企劃服務- 專屬會員經營方案,數據驅動忠誠計畫|Migo

... 運營到行銷活動規劃,以數據驅動經營策略,協助獲得關鍵指標,推升會員忠誠與價值. ... 提供各種風格的視覺設計,只要有品牌LOGO 跟產品圖,剩下的讓我們幫您搞定 ... 於 www.migocorp.com -

#54.產品x 創新:從需求洞察到產品策略- 線上教學課程 - Hahow

產品 x 創新:從需求洞察到產品策略. 為什麼最先做出Netflix 的是Netflix 而不是其他影視公司?Lego 又怎麼從瀕臨破產起死回生?「創新」是其中的關鍵。 於 hahow.in -

#55.策略管理》事業層級策略:低成本、差異化與集中化 - 風雲集

「事業層級策略」(Business-Level Strategy)涉及事業的整體競爭議題, ... 相反地,在市場區隔策略中公司必須客製化產品,生產多種產品分別提供給 ... 於 www.yunjoy.tw -

#56.药企新产品策略规划是什么部门? - 知乎

新产品上市筹备周期长达数年,市场部应尽早准备,抢占市场份额。在这个工作中,公司一些高层管理者是leader,但Core 是市场部,需要有Owner 意识协调 ... 於 www.zhihu.com -

#57.軟體工程の學校專題怎麼做-Leason(1.6)問題定義-產品定位矩陣法

而產品組合策略(Product Portfolio Strategy)其實就是SWOT 策略矩陣(SWOT Strategy)。產品研究矩陣就是產品策略規劃(Product Strategy Planning)的核心,如同SWOT ... 於 ithelp.ithome.com.tw -

#58.Top 1000件產品策略- 2023年7月更新- Taobao - 淘寶

去哪兒購買產品策略?當然來淘寶海外,淘寶當前有4880件產品策略相關的商品在售。 ... 企業產品渠道策略市場推廣行銷發展戰略管理案例分析規劃執行資料. 於 world.taobao.com -

#59.科技部新型態產學研鏈結計畫價創計畫構想書(新案) 計畫名稱

2. 管理技能為具備有相關業界領域跨部門領導經驗及能力, 並具內部流程規劃及控制, 策略規劃, 目標及績效指標管理。 3. 具備知識為開發產品的商業資訊, 產品量產及法規認證, ... 於 ord.nccu.edu.tw -

#60.醫療器材新市場及新品開發策略制定與行銷策略規劃

使用銷售預測和策略性計畫來確保產品、生產線或服務的銷售及可獲利性,分析商業發展並監控市場趨勢. •行銷預算控管與效益評估. •年度專案規劃與時程控管. 於 www2.pidc.org.tw -

#61.如何制定產品戰略規劃(產品路線圖)?

產品 戰略規劃是一個系統,是為實現公司產品戰略目標,通過市場分析、競爭分析、結構分析、營銷分析等制定產品競爭策略,獲取市場競爭優勢,而進行的 ... 於 www.gushiciku.cn -

#62.談行銷策略:戰術執行與策略規劃 - Harris先生

你該怎麼定位公司的品牌?你的訂價策略是甚麼?你的產品是否需要多維度定價策略?你所有的廣告,是否傳遞出去的核心價值跟文案風格是一致的?你今年的Branding計畫是 ... 於 www.yesharris.com -

#63.規劃三步驟

規劃 、策略與變革. 2. Ch6. 規劃程序. ‧規劃. –為組織選擇適當目標和行動方案的過程, ... 規劃程序. ‧使命陳述. –是組織整體目標的廣義說明,能界定出組織的. 產品與 ... 於 www.cyut.edu.tw -

#64.产品策略:为你的产品构建策略愿景

通过构建产品策略,你可以决定产品的努力方向。 类似于地图的有效使用方式,你需要首先明确一个目的地,然后规划你的行进路线。当业务具备了一个策略 ... 於 wwfalcon.github.io -

#65.找課程 - 巨匠教育企業網

產品 策略的第一堂課- 決戰商品力產品經理實戰. 時數:4.5小時. 課程目標 ... 經營策略規劃者; 商業開發/研發主管; 新手產品人員. 課程大綱. 規劃產品前的準備:外部資訊 ... 於 biz.pcschool.tv -

#66.2.1 策略規劃的定義與層次<行銷Discovery:長榮集團的事業部>

集團企業可依據產品、誰是我們的顧客及顧客需要什麼等指標,將集團旗下之企業,分割成幾個獨立的利潤中心,每個利潤中心就是一個SBU。 每個SBU有下列特色:. 它是一個獨立 ... 於 my.stust.edu.tw -

#67.機能性產品產業化策略規劃與效益評估之運作機制

生物經濟將是繼電腦網路之後的重要世界競爭. 熱點,預計至2020 年全球生物經濟規模將達15 兆. 美元,我國於2015 年生技產業策略諮議委員會議. 於 www.biotaiwan.org.tw -

#68.品牌策略執行

如果一個品牌具有獨特的. 品牌產品成本效益,公司往往比較能夠建立凸顯的品牌定位,但就算是市. 面上品牌產品的功能差異不大,品牌規劃人員還是可以透過對消費者需求. 的 ... 於 www.bestwise.com.tw -

#69.國立中興大學教學大綱

課程簡述, 產品策略(product strategy)是行銷4P裡的第一個P,亦是企業實務中最重要 ... 故本產品策略內容包含產品規劃、產品管理及產品行銷,為培育未來產品策略專業 ... 於 onepiece.nchu.edu.tw -

#71.計畫和需求一直變!PM如何規劃出真正有用的產品路線圖 ...

PM如何規劃出真正有用的產品路線圖Product Roadmap? ... 經理跟我抱怨他展不出產品路線圖時,我一般會反問他:「你清楚企業的願景與階段性策略嗎? 於 www.managertoday.com.tw -

#72.從商業模式到企業目標!營運副總傳授產品策略之道!

接著要來跟大家談談產品策略,有很多人說產品經理就是產品的CEO ,但有誰 ... 我個人認為,要避免這類情形發生,最好的方式就是「在開始規劃產品前, ... 於 dignote.blog -

#73.商業行銷策略與模型規劃 - 鼎新知識學院

課程內容. 行銷目標與定位的訂定、商業品牌的行銷策略; 1. 訂定行銷策略之前,先思考您的商業目標是什麼? 2. 安索夫產品與市場擴張矩陣(Ansoff Matrix) ... 於 dsa.dsc.com.tw -

#74.品牌行銷策略規劃該怎麼做?有效三步驟找到市場定位

品牌行銷策略規劃該怎麼做?有效三步驟找到市場定位,有助提升銷量. 2022.01.25 | Aile Design. 每年都有數以萬計的人想創業,也許你擁有好的產品、優質的服務、明確的 ... 於 www.ailedesignco.com -

#75.揭秘中小企業成功案例:10 種經過驗證的網路行銷策略 - 部落格

借鏡成功企業的行銷策略案例,學習有效的網路行銷策略規劃,增加中 ... 答案就是中小型企業的網路行銷策略,也就是中小型企業行銷其產品的成功方法。 於 blog.newsleopard.com -

#76.如何制定有效的产品策略?产品人的必修课! - 博思白板

本篇文章BoardMix博思白板就带大家一起来看看如何制定有效的产品策略,轻松应对外界的各种变化。 ... 然后,可以使用产品路线图来构建和规划通往目标条件的路线。 於 boardmix.cn -

#77.新產品管理(第十一版) | 誠品線上

藉由這三項策略性的分析方法與管理工具的運用,企業可. ... 選擇第1章產品開發的策略元素第2章新產品流程第3章機會的辨認和選擇:新產品的策略規劃第二篇概念的產生第4 ... 於 www.eslite.com -

#78.數位行銷策略規劃- 品牌

品牌/產品定位. 制定品牌行銷策略之前,了解品牌/產品的定位與市場區隔、釐清其目標族群,幫助後續行銷策略、媒體採買及推廣過程之策劃與制定 ... 於 www.luminous.com.tw -

#79.投影片1 - 產業升級創新平台輔導計畫

(三)營造友善職場環境之規劃(含兩性平權及友善家庭等議題) ... (四)產品或服務驗證(POS)及試營運驗證規劃(POB). 2. 審查簡報大綱 ... 五、競爭分析與行銷策略規劃. 於 tiip.itnet.org.tw -

#80.產品策略 - MBA智库百科

它是新產品委員會最恰當的補充管理組織,其優點是權力集中,建議集中,見解獨立,有助於企業進行決策,並保持新產品開發工作的穩定性和管理的規劃化。缺點是不易協調各職能 ... 於 wiki.mbalib.com -

#81.107 年- 市場行銷策略規劃師-四、產品策略#73790

5.254. 「商品保固」是屬於行銷組合4P 中的? (A)產品 (B)價格 (C)通路 (D)推廣. 於 yamol.tw -

#82.策略規劃- 優惠推薦- 2023年6月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦策略規劃商品就在蝦皮購物!買策略規劃立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#83.T81609 產品策略與產品企劃實務研習班

本課程可了解產品開發應有的策略及降低風險及了解產品規劃的重點及工具並了解如何訂定產品戰略及行銷策略以及了解如何執行產品規劃的流程管理. 於 store.cpc.org.tw -

#84.03_新產品的策略規劃

新產品的策略規劃 ... 提供全球最具競爭力的「全方位成本優勢」使全人類皆能有享用3C產品所帶來的便利環保生活 ... Business strategy 商業策略(Miles & Snow 1978). 於 mhsung.idv.fcu.edu.tw -

#85.PMP市場產品行銷策略規劃師 - 微析科技

PMP市場產品行銷策略規劃師證照代碼: 6172. 課程設計 證照介紹. Tel:(02)2250-1360 Email:[email protected] Office Time:9:00AM~18:00PM 於 analysis.com.tw -

#86.行銷策略規劃過程之研究 - SRDA

行銷策略包含有產品策略、訂價策略、通路策略、推廣策略,例如訂價. 決策考量到需要情況、競爭情形、消費習慣、政府法令規章以及經濟趨勢等;. 而通路決策設計包括分析消費 ... 於 srda.sinica.edu.tw -

#87.策略規劃常用的工具 - HackMD

價值主張畫布(Value Proposition Canvas). 價值主張畫布實際上是在協助我們進行定位,也在驗證我們是否找到Product Market Fit,在產品發展 ... 於 hackmd.io -

#88.【產品策略與產品路線圖的具體作法與實踐】 - Taiwantrade

【產品策略與產品路線圖的具體作法與實踐】. 從理想到現實的產品具體戰略. ✧ 公司雖然有路線圖,但幾乎沒有按照計畫走?規劃上市的產品,也是失敗居多? 於 events.taiwantrade.com -

#89.如何找出你的市場定位與獨特賣點?策略重點&案例分析

產品策略 就是透過打造不同特點的產品或服務,滿足不同客群的差異化需求。產品的策略從市場調查、設計開發、產品組合,到定價、包裝、銷售、推廣,涵蓋許多不同層面的規劃, ... 於 www.94iplay.com -

#90.產品策略的第一堂課- 決戰商品力產品經理實戰 - 窩課360

利用分析工具把入行做好做對、知道市場的過去與現況,才能帶領團隊走向更好的未來。 產品規劃與布局的必備工具. 如何開始開發產品. 學習 ... 於 www.worker360.com.tw -

#91.產品行銷策略+組合管理(產品線規劃) - 張阿道

產品 (Product) 是可以提供給市場以滿足顧客需求的任何東西。它可以是實體物品、虛擬商品、一種服務或體驗。產品行銷策略包括競品分析、市場定位、新產品開發、品質 ... 於 daotw.com -

#92.就成功一半了|產品規劃與管理|產品經理人特訓班|台北課程

產品規劃 好,自然就讓銷售有了根本的力道,所以在多元性商品競爭中, ... 產品經理肩負著產品銷售、產品線成敗、銷售策略擬定、市場與通路管理的責任,產品經理的貢獻 ... 於 www.accupass.com -

#93.遊程規劃:旅遊產品策略與行程設計(三版) - 買書網

遊程規劃:旅遊產品策略與行程設計(三版),作者:陳瑞倫,出版社:華立圖書,出版日期:2020-04-01,ISBN:9789577848536. 於 www.buybook.tw -

#94.2 - 鬍鬚張魯肉飯

提出『3-33』創新產品策略規劃,開創傳統美食新紀元。 2000. 連鎖總部完成ISO9001認證通過。 2000. 與FIT集團合作,日本拓店成功。 於 www.fmsc.com.tw -

#95.策略規劃Strategy - Haptik Taiwan

服務項目 · North America Market Research 北美市場調查 · Competitive Analysis 競品分析 · Product-Market Fit 產品與市場適配 · Product/Market Positioning 產品/市場定位. 於 haptik.com.tw -

#96.產品策略的第一堂課- 決戰商品力產品經理實戰

產品 規格規劃. 產品策略. 價格策略. 通路策略. 促銷策略. 產品新手十問1~5. 產品新手十問6-10. 在課程中你將學到... 課程前言. 外部資訊分析檢視. 於 www.smelearning.org.tw -

#97.策略規劃的價格推薦- 2023年7月| 比價比個夠BigGo

策略規劃 價格推薦共1498筆商品。包含1051筆拍賣、193筆商城.「策略規劃」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw