生活中的聲音的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦丹內真弓寫的 大人的鋼琴教科書:QR Code影片+全圖解,學會手型、觸鍵、指法安排、基礎和弦和雙手彈奏 和陳乃綺(Penny老師)的 Penny老師的科學村3:大耳先生的呼救笛(認識生活中的「聲音」‧培養科學素養和108年課綱核心精神的科學啟蒙實驗繪本)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站聲音作文500字 - 白雲飄飄網也說明:我們也許不能夠想象,到底什麼時候看到那些風景,會感覺到敵意。還是僅僅因為,她們不在這裡生活,所以就永遠看不到,在原來的地... 外中校園最美 ...

這兩本書分別來自朱雀 和快樂文化所出版 。

國立交通大學 音樂研究所 金立群所指導 李盈徵的 原住民意象在環境紀錄片《看見台灣》(2013) 中的音聲再現 (2016),提出生活中的聲音關鍵因素是什麼,來自於《看見台灣》(齊柏林,2013)、環境紀錄片、電影音聲、原住民意象再現、族群正義。

而第二篇論文國立交通大學 音樂研究所 徐伯年、董昭民所指導 張瑋庭的 張瑋庭打擊樂演奏會 含輔助文件 蔡⽂綺之擊樂二重奏作品《影⼦》之樂曲分析與演奏詮釋探討 (2016),提出因為有 蔡⽂綺、影⼦、擊樂⼆重奏、對⽩、圖像記譜的重點而找出了 生活中的聲音的解答。

最後網站傾聽的開端:消失中的聲境 - 環境資訊中心則補充:然而,就是因為熱愛傾聽聲音,卻讓我成為一位自然野地的錄音師。 ... 特有亞種,生活在本島中低海拔闊葉林或草叢中,生性害羞,不擅飛行,但牠的叫聲 ...

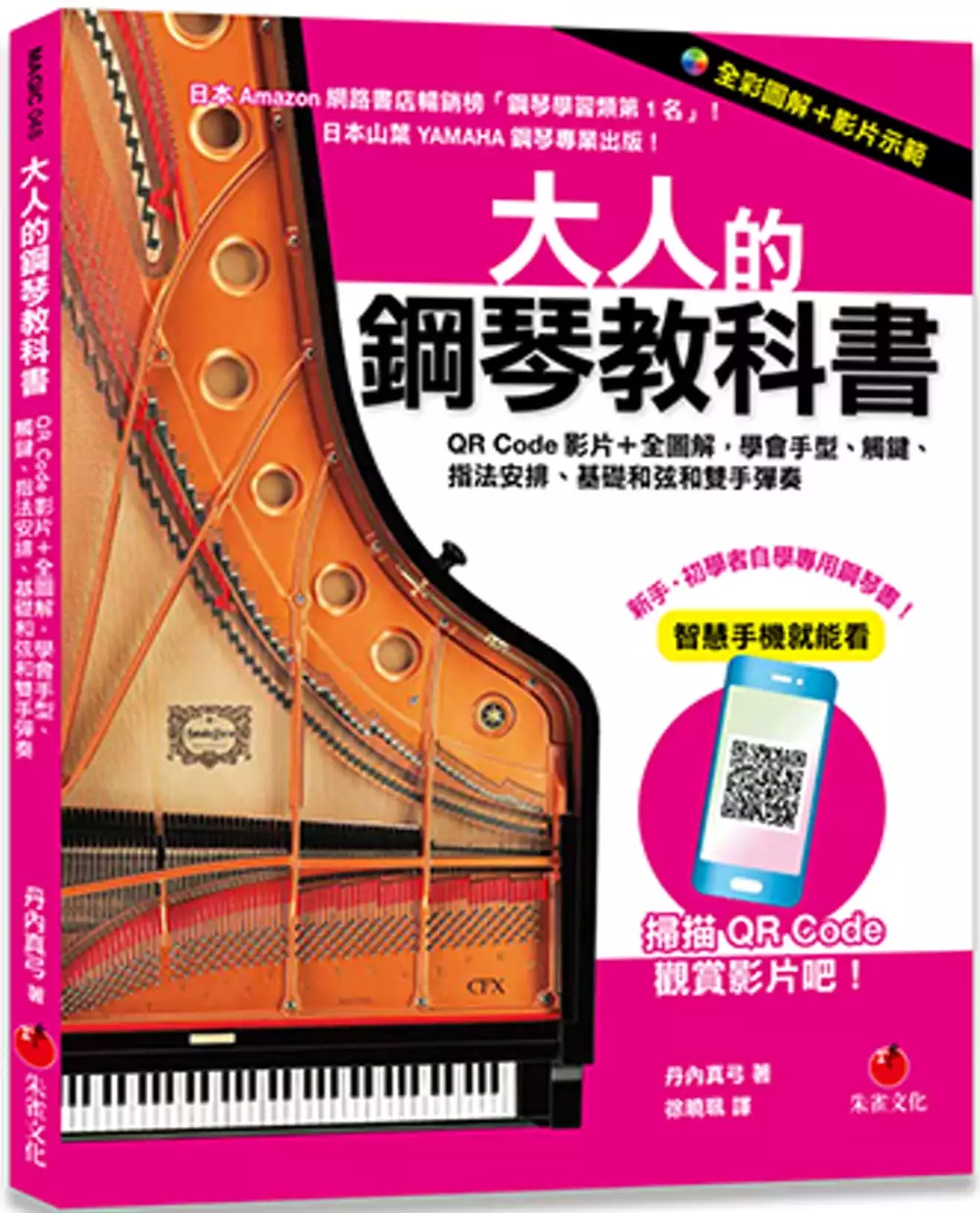

大人的鋼琴教科書:QR Code影片+全圖解,學會手型、觸鍵、指法安排、基礎和弦和雙手彈奏

為了解決生活中的聲音 的問題,作者丹內真弓 這樣論述:

●○●○日本Amazon網路書店暢銷榜「鋼琴學習類第1名」! ●○●○日本山葉YAMAHA鋼琴專業出版! ●○●○QR Code影片,猶如日本名師在旁教導。 全書彩色圖解+QR Code影片示範, 從6~99歲的鋼琴小白,零基礎看著影片也能學會。 《卡農》、《夢中的婚禮》、《天空之城》和《菊次郎的夏天》……療癒人心的優美旋律,是許多成年人學鋼琴的夢幻曲目,期待自己有一天能彈奏出來。然而,「學鋼琴有年齡限制嗎?」、「沒有辦法每天練琴怎麼辦?」、「鋼琴太貴了買不起」、「負擔不起學琴費用」等疑慮,總是讓想學鋼琴的新手們裹足不前。其實,如果只想將彈琴當作興趣,而非職業,

不管是6歲還是99歲,只要想學,何時學都不算晚!而且新手不一定要買昂貴的鋼琴,只要準備攜帶式電子琴、電鋼琴,一樣也能學習。 初學者想在家自學鋼琴,「一本適合的教材+一位好老師引導」是最重要的。《大人的鋼琴教科書》是專注於鋼琴等音樂教育多年,最具知名度的日本山葉YAMAHA鋼琴,在強大的師資專業背景下出版的,霸佔日本Amazon網路書店暢銷榜「鋼琴學習類第1名」多時。本書內容以基本樂理+觸鍵式教學為主,全彩色圖解樂譜和樂理,並搭配可反覆觀看的QR Code示範影片,讓新手更容易瞭解手型、觸鍵、指法安排和彈奏練習等。 本書的課程編排,是由教導過無數新手,指導各年齡層初學者經驗豐富的日本

鋼琴名師丹內真弓編寫,新手只要按部就班練習每一章的課程,就能依序學會彈出旋律、左手彈奏,進而學習基本和弦、完成雙手彈奏。丹內老師更親自示範,從手型、觸鍵、指法安排,到小練習、練習曲、挑戰曲目等,皆有詳細的QR Code影片教學。新手按著課程學習,掌握練習的方法、技巧和進度,就能熟悉左手伴奏、彈出和弦,最終達成雙手彈奏《歡樂頌》、《奇異恩典》和《生日快樂》等曲目的目標。 本書6特色 ➊專業師資編寫教材 本書由日本山葉YAMAHA專業出版,課程內容循序漸進,由淺入深,學習有效率。 ➋從初學者角度著手 沒有艱深難懂的樂理,書中單元皆以實際觸鍵式教學為主,引導新手安心、無負擔練習

。 ➌日本名師親自示範 除了每章的「小練習」主題,所有「練習曲」、「挑戰曲目」都有QR Code影片,猶如日本名師在旁教導。 ➍內文編排清楚易懂 本書為全彩圖文,樂譜上標有唱名、指法號碼、可當作彈奏練習時的參考,加速理解曲目。 ➎搭配影片掌握練習 影片可同步觀看樂譜、琴鍵,不用翻書本樂譜,也能輕鬆對著影片練習,更方便。 ➏學會雙手彈奏曲目 掌握各單元的練習方法和技巧,雙手彈奏《歡樂頌》、《生日快樂歌》和《奇異恩典》等曲目。

生活中的聲音進入發燒排行的影片

每天通車經過的環境音,

生活中周遭出現的聲音變成考題,

你猜得出來嗎?

------------------------------------------------------

《Koobii鬧大學》PLAY大亂鬥請往這邊走

👉🏻👉🏻👉🏻https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ek06IA_3OcbCdOYgkaMSRvt85Vpd4Kt

《Koobii鬧大學》鬧編出任務往海邊走

https://is.gd/UE8qrH👈🏻👈🏻👈🏻

《Koobii鬧大學》職場練習生往那邊走

👉🏻👉🏻👉🏻https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ek06IA_3OddViTT59YTElTLAoFF-RKG

《Koobii鬧大學》校園觀測站請往這邊走

https://bit.ly/2YI3Y36👈🏻👈🏻👈🏻

------------------------------------------------------

也不要忘記訂閱我們的頻道!

📌『Koobii鬧大學』頻道:https://goo.gl/XLtHAE

原住民意象在環境紀錄片《看見台灣》(2013) 中的音聲再現

為了解決生活中的聲音 的問題,作者李盈徵 這樣論述:

環境紀錄片《看見台灣》(2013) 以後現代的視角,呈現了現代化對台灣環境的開發與隨之而來的汙染。而本片導演齊柏林和音樂總監何國杰企圖運用原住民的意象,代表未受汙染的台灣,也顯出主流族群的反省,還給原住民應有的地位。實際上無論是泰雅族歌者、布農族的童聲合唱以及其他原住民音聲,卻被收編在現代管弦樂的主體裡。如此這部批判現代化對台灣環境汙染的紀錄片,諷刺地為原住民音樂帶來現代化的「汙染」。這驗證了Anthony Giddens (1990) 所謂的脫域現象,因為原住民的意象抽離了本來的時空,其主體性也被他者化。Claudia Gorbman (2000) 則為弱勢族群在主流文化的再現提供了分析的

範例,她指出印地安人在美國西部片的配樂中,從早期到九零年代有著越見完整與正面的呈現。相較之下,《看見台灣》意圖以原住民音聲代表台灣的原貌,實質上卻有所不及,如《物換星移》一曲以泰雅族歌聲開頭,但管弦樂奏出好萊塢式的主題後,原住民的意象降為只是前奏的功能。另一方面,該片最後一幕以布農族青少年在玉山山頂揮著國旗歌唱來代表台灣的遠景,卻是過猶不及。本文認為以單一文化為一國之代表,有著現代主義的本質論之虞;後現代的「台灣聲音」,應該包含社會上的各族群。總而言之,《看見台灣》看見了台灣的環保議題;但在原住民音聲再現的過與不及之間,該片卻仍未「聽見」台灣的族群正義。

Penny老師的科學村3:大耳先生的呼救笛(認識生活中的「聲音」‧培養科學素養和108年課綱核心精神的科學啟蒙實驗繪本)

為了解決生活中的聲音 的問題,作者陳乃綺(Penny老師) 這樣論述:

★給小朋友的第一套科學啟蒙實驗繪本★ ★教育專家界、藝人媽媽、科普YouTuber、親子部落客,跨界齊聲推薦★ 深受大小朋友信任、喜愛的「兒童實驗科學家」——Penny老師, 首次專為4~8歲孩子量身打造, 一本能同時培養「科學素養」和「108年課綱核心精神」的科學繪本 ◆ 介紹最貼近孩子周圍的「聲音」,落實科學與生活零距離 ◆ 每冊皆有1個核心科學知識+5個科學實驗+5個STEAM生活應用+3個科學遊戲 ◆ 編排活潑有趣卻又不失嚴謹,一本能真正學習扎實科學基礎的科學繪本 ◆ 在學習科學原理的過程中,同時培養「自發」、「互動」、「共好」等全方位人格發展

在一個夜黑風高的晚上,小偷把大耳先生家雜貨店的飲料都喝光了! 其實,外星人剛剛也發現了小偷,只是他的聲音太小了,無法呼救…… 聰明的獨眼俠想出一個辦法:教大家做呼救笛!這樣之後就可以大聲呼救了! 為什麼有些人說話很大聲?有些人卻很小? 聲音,是如何傳送到我們耳中的呢? ● 一邊讀故事、一邊玩實驗,不知不覺就愛上科學了 所謂的科學,就是以「好奇心」觀察世間萬物、提出疑問,進而操作和實驗,最終解決問題的一種能力。若能從小,在孩子「好奇心」最旺盛時,培養他們熟悉科學思考的模式與習慣,讓科學內化成他們的生活態度之一,長大後,將能幫助孩子解決求學與人生中的各種大小問題。

本系列適合4~8歲(幼兒園到國小低年級)的孩子,以108年國小生活課課綱出發,結合STEAM教育—S(科學)、T(科技)、E(工程)、A(藝術人文)、M(數學),介紹八個孩子必須知道,同時也是圍繞在他們日常生活中的科學原理,內容涵蓋了物理與化學領域。 繪本單元則以Penny老師說故事的方式,帶出科學豆知識、實驗動手做、生活小應和想一想&玩一玩。 (1)科學豆知識:從故事中發現問題,引領孩子主動思考。 (2)實驗動手做:利用隨手可取得的東西,動手做實驗。 (3)生活小應用:結合STEAM教育,以科學出發讓孩子跨領域學習。 (4)玩一玩&想一想:發揮想像力,從遊戲中玩出

意想不到的科學原理。 透過這套繪本讓孩子一邊玩一邊想、一邊想一邊學,使科學真正落實在孩子的生活中,自然而然培養科學素養,而非流於填鴨式的死板教學。 【適讀年齡】 ■ 4~6歲親子共讀;6歲以上自己閱讀;學齡前、低年級 ■ 文字附注音,適合親子共讀,也適合孩子自己閱讀。 本書特色 快樂文化的「Penny玩科學」系列,希望透過Penny老師活潑生動的教學方式與專業經驗,以及「生活處處是科學,科學即在生活中」的教育理念,期盼能為台灣孩子提供快樂有趣的科普閱讀體驗。本系列將陸續推出不同的主題與單元,敬請期待。

張瑋庭打擊樂演奏會 含輔助文件 蔡⽂綺之擊樂二重奏作品《影⼦》之樂曲分析與演奏詮釋探討

為了解決生活中的聲音 的問題,作者張瑋庭 這樣論述:

室內樂作品在演奏上的重點,在於培養演奏者之間的默契,並且溝通與調整彼此在音樂上的想法與詮釋。在舞台上,重奏者是⼀個完整的個體,⽽非各⾃獨立的,所以練習重奏作品除了能增進技巧,更能增加對音樂聆聽的仔細度、分析樂譜的能⼒,還有培養互相的溝通力與韌性。“Ombre”中譯《影⼦》,為作曲家蔡⽂綺(Wen-chi Tsai)於2008年創作之擊樂⼆重奏作品,其特色在於使用金屬與皮革樂器來呈現光與影子的追逐感,樂曲中還使用對白,兩位演奏者像是⼀個人的表象與內在面在進行對話。除此之外,作曲家在旅法期間,積極與其他藝術工作者嘗試使用日常生活中的器具,找尋生活中的聲音,讓原本不被注意的聲音變得有趣,賦予新的意

義,所以此曲中使用了塑膠刀、鐵刷以及手指演奏等等,更能真實的表達人們生活中的情感與思緒。筆者將深入了解此曲之創作手法與背景,再將重奏者與光影之互動關係帶入討論與詮釋筆者將本論文分為五個章節來進行研究與分析:第一章為緒論,說明研究動機與研究方法;第二章為作曲家生平與相關作品介紹,概述作曲家之生平與經歷,將所有著作列表後概述其創作⼿手法與特色,並在第三節概述《影子》之創作背景與特⾊色;第三章為《影子》之作品分析,深入了解此樂曲之記譜、配器、樂曲結構與每個段落的創作手法;第四章為樂曲詮釋,以樂曲中意境詮釋、對白情緒與音樂張力之設計來探討光影與演奏者之間的互動關係;第五章為結論,說明筆者在研究此樂曲與

撰寫論文時得到的啟發與感想。

想知道生活中的聲音更多一定要看下面主題

生活中的聲音的網路口碑排行榜

-

#1.超耳熟!這聲音到底是什麼生活中常見音效你聽得出幾個?

生活中 充滿各種 聲音 ,從3C、APP到周遭環境,當我們習以為常的 聲音 、音效變成考題,你答得出來嗎?就讓我們一起跟著三個麻瓜挑戰看看吧! 於 www.youtube.com -

#2.3-2_聲波的傳遞

(4) 空氣愈稀薄,聲速會愈慢,在真空中,聲音無法傳播。 (5) 相同的介質條件時,聲速會相同,和聲音的高低音或大小聲(振幅)無關。 I、 水上芭蕾的選手將頭部潛入水中 ... 於 www.phyworld.idv.tw -

#3.聲音作文500字 - 白雲飄飄網

我們也許不能夠想象,到底什麼時候看到那些風景,會感覺到敵意。還是僅僅因為,她們不在這裡生活,所以就永遠看不到,在原來的地... 外中校園最美 ... 於 wap.baiyunpiaopiao.com -

#4.傾聽的開端:消失中的聲境 - 環境資訊中心

然而,就是因為熱愛傾聽聲音,卻讓我成為一位自然野地的錄音師。 ... 特有亞種,生活在本島中低海拔闊葉林或草叢中,生性害羞,不擅飛行,但牠的叫聲 ... 於 e-info.org.tw -

#5.生活中有哪些声音,你觉得十分悦耳、耐听? - 知乎

知乎,中文互联网高质量的问答社区和创作者聚集的原创内容平台,于2011 年1 月正式上线,以「让人们更好的分享知识、经验和见解,找到自己的解答」为品牌使命。 於 www.zhihu.com -

#6.8-6 聲音鐘 - 教育部

看到「聲音鐘」這個題目,猜猜看可能會讀到什麼樣的文章內容?(預測策略). 2.日常生活中有哪些叫賣的聲音?出現在什麼時間?(生活連結). 於 priori.moe.gov.tw -

#7.誰是聲聆之王?生活中的各種聲音 你們猜得到嗎?|麻瓜挑戰

聲聆之王2.0 https://youtu.be/dyNf_P84q0E「在這匆忙的世界當中,大家是否留意過 生活中的聲音 呢...?能聽得見...就是我們寶貴的財富啊!」咳咳. 於 www.youtube.com -

#8.聲音表達力:展現專業、打動顧客及流利表達- 課程- 創新學院

不論在職場或日常生活中,若能掌握運用聲音的技巧,不論是在顧客關係經營、公開演講或簡報等場合,你就能幫自己創造優勢,提升職場影響力。 你可以學到什麼:. 於 www.leadercampus.com.tw -

#9.聲音的世界 - 翰林影音吧(國小生活)

國小生活 · > · 1上影音資源 · > · 聲音的世界- 4-1生活中的聲音. 於 videobar.hle.com.tw -

#10.聲音好好玩 - 科技大觀園

教案設計理念與動機:. 生活中時時刻刻都會聽到聲音,雖然上課時學生都能熟背聲音的物理特性,但是因為看不到、 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#11.生活中的聲音作文500字 - 名言佳句

今天,就讓我帶大家一起去生活里傾聽生活的聲音吧! 一走進大自然,我聽到小鳥在嘰嘰喳喳的叫,忽然天空中轟隆轟隆的響,我想一定快要下雨了 ... 於 www.mingyanjiaju.org -

#12.生活中的声音有哪些生活中有哪些声音 - 天气预报

生活中的声音 有噪音、歌声、蝉鸣等。噪音的规范用法是噪声,从生理学观点来看,凡是干扰人们休息、学习和工作以及对人们所要听的声音产生干扰的声音, ... 於 m.tianqi.com -

#13.聲音的特性和分貝標度

對數標度正好能模仿人類耳朵對聲音的反應。 於分貝標度上計算聲音或噪音的和. 現實生活中我們經常會同時遇到幾個聲音。你知道一個聲音與另一個聲音結合時,會產生甚麼 ... 於 www.epd.gov.hk -

#14.誰是聲聆之王?生活中的各種聲音~你們猜得到嗎?|麻瓜挑戰

在這匆忙的世界當中,大家是否留意過生活中的聲音呢...?能聽得見...就是我們寶貴的財富啊!」 咳咳...好啦不假掰了總之麻瓜們這次要進行的是~ 猜 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#15.全家聲音故事館,專心在日常生活中,你會發現,生活有許多 ...

在全家,每天都有許多聲音故事發生著,像是能隨口哼上的全家門鈴聲、讓人暖心的店員親切問候聲、打開上班族腦袋的咖啡機磨豆聲,和我們一起聆聽你最熟悉的全家聲音, ... 於 familymart-2019brand.bremennetwork.tw -

#16.【觀念】聲音傳播的生活應用| 自然 - 均一教育平台

影片:【觀念】 聲音 傳播的 生活 應用,自然> 國小> 108 課綱> 中年級> 聲光世界。源自於:均一教育平台- 願每個孩子都成為終身學習者,成就自己的未來。 於 www.junyiacademy.org -

#17.生活科學實驗室- 聲音

1. 阻擋光線影子的原理 · 2. 光與彩虹彩虹上的色彩 · 3. 光的反射光可以被反彈嗎? 聲音 · 4. 看見聲音聲音的產生1 · 5. 製作「簧片」 聲音的產生2 · 6. 會唱歌的杯不一樣的振動 於 gs8.hk -

#18.新北市立永和國中108 學年度第二學期第一次定期評量七年級國 ...

生活中 有許多看似平凡的聲音,是否曾在你心中觸發. 感受?令你印象深刻的聲音是什麼?哪種聲音最能打動你 ?背後又有著什麼原因呢? 請以「最動人的聲音」為題,詳細 ... 於 www.jhjhs.ntpc.edu.tw -

#19.教室裡的聲音

我喜歡教室裡的聲音,它們像我學園生活的調味料,賦予了我原本淡而無味的生活精采,也讓. 我學會體悟課文的意境,學會利用生命中的碎珠-零碎時間,也學會永不放棄、奮鬥 ... 於 tech.ccjhs.tp.edu.tw -

#20.生活上的動作1~免費音效

生活 上的動作1~免費音效. DL是下載. zip檔。 目錄 · 日常生活1 · 日常生活2 ... 恐怖/現實的聲音 · 怪物/龍 · 街的聲音1/日常 · 街的聲音2/騒音 ... 於 taira-komori.jpn.org -

#21.瞭解聲音與健康的知識,幫助您戰勝噪音污染 - Ask The Scientists

理解聲音與健康之間的關聯能幫助您在生活中盡量降低不良噪音,同時享受音樂和其它有益聲音的益處。 所以,讓我們暫時先把耳塞放回抽屜,繼續讀完這篇文章 ... 於 askthescientists.com -

#22.聽,什麼聲音? - 愛智圖書

在生活中,聲音將每個動作做了最棒的音效,透過聽力思考每一種聲音都在傳達不同的訊息。學習適時運用安慰、讚美的聲音,可以表達情緒、維繫良好的人際關係。 於 www.aichi.com.tw -

#23.連結聲學新世界聲音美學的創新之路

但除了音樂,我們對生活中的聲音品質往往充耳不聞;然而對「聲活美學」創辦人兼技術長陳宏遠(Jack)來說,「聲音」本身,就是一種美學。 Jack很早就對聲音品質有其 ... 於 m-acoustics.net -

#24.身處吵雜紛擾的日常如何聽見「神的聲音」? - 基督教今日報

或許有人因自己從沒聽過神的聲音而感到沒信心,每天我們腦中閃過千百種想法,哪 ... 等等,都是撒但詭計的一環,撒但總是鼓勵我們去堆疊生活中的負面 ... 於 cdn-news.org -

#25.尋找聲音的意義:李百文、吳燦政| 文化+ | 中央社CNA

有些事情看似簡單,但內涵極深遠,就像時間之餘光陰,聲音之餘意義,人們不能只是生存,而需要有生活. 於 www.cna.com.tw -

#26.聲音- 維基百科,自由的百科全書

當振動體不再振動時,聲音也隨之停止。所以從生活的觀察中可以歸納出:聲音是由物體的振動所引起。 聲音的傳播編輯. 於 zh.wikipedia.org -

#27.看電影還是聽音樂? 跟著知名樂評家聽見電影中的聲音

其實,音樂在我們的生活中無所不在,而且真的沒那麼難。 新北市政府文化局精心策劃「新北音樂沙龍」,於10月15日邀請到兩位知名樂評家─林伯杰與歐 ... 於 www.chinatimes.com -

#28.聲音信號:讓你的Logo被「聽」見

許多廠商看中了聲音和人的情感連結,利用聲音當作觸發鍵,滿足情感和需求,例如汽車品牌BMW,考量許多買主會把開關門聲、引擎聲甚至是打方向燈的聲音,當作品質判斷的依據 ... 於 www.eisland.com.tw -

#29.咀嚼聲好療癒日常聲音CD成日本熱賣商品| TVBS - LINE TODAY

生活中 無論是切菜、洗頭還咬東西的聲音其實很療癒!現在在日本的千禧世代就非常流行所謂的ASMR影片,也就是「自發性知覺高潮反應」的簡稱,這些出... 於 today.line.me -

#30.生活課程一上主題五單元1 教案

五、聲音好好玩. 單元名稱. 1.聲音哪裡來. 設計依據. 學. 習. 重. 點. 學. 習. 表. 現. 2-I-1 以感官和知覺探索生活中的人、事、物,覺察事. 物及環境的特性。 於 www.openclass.chc.edu.tw -

#31.聲音與樂器 - Coggle

聲音 與樂器- Coggle Diagram: 聲音與樂器(生活中常見的聲音(聲音的產生, 聲音的傳播, 認識噪音), 樂音(各種樂器的聲音, 樂器聲音的高低, 樂器聲音的大小), ... 於 coggle.it -

#32.聽聽看-生活中的聲音_教案 - 教育大市集

web聽聽看-生活中的聲音_教案. 在聆聽、辨識及了解聲音形成的原理後,教學中進一步安排學生體會不同聲音對不同的人可能產生不同的感受,並透過相互討論、深入探索,找 ... 於 market.cloud.edu.tw -

#33.18.下列有關生活中聲音的現象及應用,何者敘述錯誤? (A)在 ...

下列有關生活中聲音的現象及應用,何者敘述錯誤? (A)在空曠的大禮堂說話時常會有回聲,所以可證明聲音有反射現象 (B)利用傳聲筒可將聲波傳得比較遠,這是利用反射現象 於 yamol.tw -

#34.「讓生活裡面的聲音,重新被聽見。」_許雁婷- 臺東 - 台東製造

但生活中的聲音存有很複雜的結構與細節,從事聲音創作,就是希望大家多去「主動聆聽」。 2008年「嘉義聲音計劃」是許雁婷開啟聲音採集的契機,後來的創作也大多是以 ... 於 www.zztaitung.com -

#35.記得開聲音!一起「聽覺大考驗」擺脫科技冷漠!這些「日常 ...

現代人走在路上,十之八九都會戴著耳機聽音樂,但如此一來,就容易忽略身邊的事物。而今天則是要來挑戰猜出各種日常聲音,看看拿掉耳機後的人,還能分辨的出每天都會 ... 於 www.storm.mg -

#36.早中晚都不同一日健康音樂處方箋 - 康健雜誌

晨起靜坐片刻,你聽見了什麼聲音?敲電腦鍵盤的聲音、窗外公車呼嘯而過的引擎聲、隔壁嚷叫聲;鳥兒清脆鳴叫、樓 ... 美,在生活中的意義是「紓壓」。 於 www.commonhealth.com.tw -

#37.聲音愛玩家

敲打的活動,體驗多樣化的音色及快慢不同的聲音,初次接觸各種聲音樂器,讓孩子. 了解生活中處處有樂音。進行運用不同樂器創作不同音樂節奏的課程活動,展現孩子. 於 teric.naer.edu.tw -

#38.氣球吉他 - 國立科學工藝博物館科學學習中心-教學資源-物理應用

三、 透過氣球吉他的操作,學生能發現弦的長短和鬆緊會影響聲音的高低。 ... (2)聲音有大小、高低與音色等不同要素,生活中的聲音有樂音與噪音之分。 於 slc.nstm.gov.tw -

#39.生活中的声音作文(精选50篇) - CN范文网

这首歌可以叫《生活中的音乐》,在这首歌里,所有的声音都是一个个美妙的音符,动听极了。 生活中的声音作文篇4. 生活中的声音有的让人听得心里很舒服,有 ... 於 www.cnfla.com -

#40.聲音、音樂及其應用思考 - 中央大學

力(attraction),以致人們會因而親近音樂,且讓它在人的生活中發. 揮重要功能,並成為人類的主要文化 ... 「聲」與「音」兩詞彙最大的差別在於,「聲」是強調聲音的來. 於 in.ncu.edu.tw -

#41.公開觀課影片: 生活中的聲音 - 米立雲

△教案設計理念: 聽,對一般的孩子來說是相當容易的事情,而耳朵在生活中是很自然的聲音接收器。但因為聽聲音是一件習以為常的事,所以對一年級的學生而言,常常對聲音的敏感 ... 於 m3.hcc.edu.tw -

#42.描写生活中的声音作文400字 - 好范文网

描写生活中的声音作文400字1. 每天早上,小闹钟“嘀嗒嘀嗒”清脆地叫我:“快起床了,快起床了。” 太阳公公笑 ... 於 m.haoword.com -

#43.聽!那是什麼聲音? - 小康軒親子網

生活中 有哪些有趣的聲音呢? •帶著孩子循著插圖線索玩聲音遊戲•結合生活經驗,感受生活中各種聲音的差異性•掃描繪本封底的QR Code,就可以「聽」故事嘍! 於 06kids.knsh.com.tw -

#44.鈴-日常生活翻翻有聲書| 誠品線上

本書是一本促進腦部發展的遊戲書,精心設計的躲貓貓翻翻書呈現8種日常生活聲音的趣味情節,淺語式的文字可讓爸爸媽媽輕易的帶領寶寶進行找一找的遊戲在每一個跨頁中,特殊 ... 於 www.eslite.com -

#45.屈老師大班主題教案《有趣的聲音》 - 每日頭條

探索演奏生活中的各種聲音,發揮幼兒想像力。 活動準備:. 1、鈴鐺、響筒、口哨、竹筷、木梳、玻璃杯、瓶蓋等等。 2 ... 於 kknews.cc -

#46.聲音的現象教學設計

我們生活的世界充滿了各種聲音。優美動聽的音樂可以陶冶情. 操,給人以美的享受,而電鋸鋸木的聲音、砂輪打磨工件的聲. 音使人感到刺耳難聽。讓我們一起來欣賞生活中 ... 於 202.175.82.54 -

#47.〈不想忘記的聲音〉優秀作品 - NTU COOL

每天早上七點半準時晨考,接著上課,自習到晚上十點,過著比高. 中還要規律且疲累的生活。 寫字的沙沙聲充斥著整間教室,亦充滿了那段辛苦的重考時光。偶爾在晚上. 回 ... 於 cool.ntu.edu.tw -

#48.用聲音喚起情感連結,享受你生活中的天籟| 洪蘭 - 遠見雜誌

老,帶給我們智慧,使我們有耐心對待生生命中的挫折,也使我們有慈悲心去幫助他人。讓我們珍惜上天賜給我們的聽力,好好享受生活周遭的天籟。 於 www.gvm.com.tw -

#49.疊加於影像的生活之聲電影聲音指導簡豐書 - 信傳媒

後製團隊特地去五金行挑選粗獷的鐵鍊,塑造《返校》鬼差的悚然音效。 「後期製作的聲音,像是影像作品中的綠葉,能將鮮豔的故事襯托出色,讓觀眾更 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#50.【Runaland】聲音點點名(生活版) - 親子天下Shopping

跟著聲音點點名一起認識生活事物中各種聲音,互動發聲好好玩! 透過遊戲學習對聲音的認知與刺激腦部發展。 幼兒在發展階段中,對聽覺較為敏感, ... 於 shopping.parenting.com.tw -

#51.【小康軒繪本館】聽!那是什麼聲音?(生活中有好多有趣的聲音)

推薦【小康軒繪本館】聽!那是什麼聲音?(生活中有好多有趣的聲音), 帶著孩子循著插圖線索找出聲音,聆聽聲音,感受聲音的差異性,掃QR CODE,可線上聽故事momo購物網總 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#52.《寻找生活中的声音》PPT教学课件

一年级音乐上册《寻找生活中的声音》PPT教学课件,共18页。 课件包含新知学习、场景导入、唱歌、课堂小结等内容。 同学们,在我们的生活中充满了各种 ... 於 www.1ppt.com -

#53.聽,什麼聲音?(4冊) - 風車寶貝

首頁➙聽,什麼聲音? ... 《好聽國樂、有趣生活、自然景觀、熱鬧森林》 ... 有趣,同時用手指點按,書本即會開始撥放美妙的聲音,使孩子身歷其境,彷彿進入書中的奇妙 ... 於 shopping.windmill.com.tw -

#54.小太陽4-7歲幼兒雜誌【109年10月號】 聽,這是什麼聲音!

人人都愛聽,但如果是噪音或是不禮貌的聲音呢?這個月保健室,以生活中孩子常會碰到的情境,意識每次發出聲音時,都需要因時、因地制宜,以不打擾別人為優先考量,讓 ... 於 www.hsinyishop.com -

#55.悅趣式國小自然與生活科技創新教材~聲音的奧秘 - 廖冠智

學生能說明物體因為震動產生聲音,並且用言語形容各種樂器所發出的音色不同。 ... 戲劇有劇情,但缺少人物與相關場景與物體的配音,請學生從日常生活中去尋找相關聲音 ... 於 can.ilst.nthu.edu.tw -

#56.生活中的聲音印象 - YouTube

聲音 的力量線上課程https://ontheroad.today/course/39. 於 www.youtube.com -

#57.大耳先生的呼救笛(認識生活中的「聲音」‧培養科學素養和108 ...

Penny老師的科學村3:大耳先生的呼救笛(認識生活中的「聲音」‧培養科學素養和108年課綱核心精神的科學啟蒙實驗繪本). 出版品牌:快樂文化. 作者:陳乃綺 ... 於 www.bookrep.com.tw -

#58.藝術生活(音樂應用藝術篇)Ch04-1 影像中的聲音要素及功能

我們生活中所接觸到的影像,如電影、電視節目、動畫影片等媒介,聲音都扮演著十分重要,但又常被忽略的角色。影像中的聲音,除了可讓影像更生動活潑外,更 ... 於 jibaoviewer.com -

#59.109年 雙語學師專發展基計畫 - 國立臺中教育大學

四-3 生活中的聲音Is the sound good or bad? 四-4 生活中的聲音loud or quiet / high or low / forte or piano. 四-5 聲音好好玩表演藝術 ... 於 usr.ntcu.edu.tw -

#60.最難忘的聲音- 閱‧旅行 - Google Sites

雖然牠已不在人間,但他的叫聲還是如餘音繞樑般的環繞在我的腦中。 另一個令我難忘的聲音,便是日本的虛擬歌手-初音未來,第一次聽到她的聲音 ... 於 sites.google.com -

#61.國小生活課程第一冊(一上)第五主題聽!那是什麼聲音

1.校園生活中充滿了很多聲音,這些聲音有好聽的(樂音),也有不好. 聽(噪音)的。 2.在生活中,要用耳朵仔細聆聽,並留意周遭環境的各種聲音,用心. 發現聲音所傳遞的 ... 於 www.jlp.kh.edu.tw -

#62.103年生活課程小組研發之教案「聲音愛玩家」

藉由此活動,結合學校的科學廊道~聲音探索走廊,進行樂器的敲打探索,透過敲打的活動,體驗多樣化的音色及快慢不同的聲音,初次接觸各種聲音樂器,讓孩子了解生活中 ... 於 ceag.tyc.edu.tw -

#63.【聲音大解密】從日常生活培養發聲好習慣

又該如何在日常生活中保持好聲音? 讓聲音舒服的簡單伸展動作: 1、頭後仰(伸展後頸) 2、貼牆伸展(放鬆 ... 於 chusf.pixnet.net -

#64.聽見你的聲音~淺談腦內聲音 - 李政洋身心診所

生活中 遇到強烈的痛苦時,因為自己難以承受,會分離出一些部分來幫助我們因應這些痛苦。解離所分離出來的部分被稱之為part。這些part有時候不只是聲音,偶爾會伴隨一些 ... 於 www.leepsyclinic.com -

#65.你知道嗎 我們日常生活中聽到 的聲音到底有多大⁉ 為了挖掘 ...

你知道嗎 我們日常 生活中 聽到 的 聲音 到底有多大⁉ 為了挖掘分貝的真相 為了守護世界的和平 貫徹冒險與實驗的好奇心 i-Ride準備了▹▹▹▹特別 ... 於 www.facebook.com -

#66.我們內心的自我,常常是一種腦海中的聲音! - pinsoul

把事情做完,你就會建立自己的自信,和意志力。取代自己懶惰的生活態度,你應該可以創造更多生活中值得驕傲的事情。 8.沒有自我:. 有時候 ... 於 www.pinsoul.com -

#67.二上生活第一單元生活中的聲音和符號

二上生活第一單元生活中的聲音和符號. 活動剪影 · 110 學年度211; 周玲敏於2021-09-10 發布,已有129 人次閱讀過. 活動日期:2021-09-10. 活動地點:211教室. 觀察生活 ... 於 www.ykes.tn.edu.tw -

#68.我要怎麼知道在生活中聽到了主的聲音?

「我想在生活中聽到主的聲音。我要怎麼知道自己聽到了呢?」,2021年2月, 鞏固青年 ,第29頁。 一點通. 我要怎麼知道在生活中聽到了主的聲音? 圖像. 於 www.churchofjesuschrist.org -

#69.RUNALAND 聲音點點名(生活版) - 博客來

幼兒在發展階段中,對聽覺較為敏感,透過聲音點點名遊戲的過程吸引孩子的視覺、聽覺多感官的發展並訓練手眼腦協調、反應速度和精細動作能力,啟發孩子對各種生活事物的外觀 ... 於 www.books.com.tw -

#70.第三篇音樂與展演

... 音像媒體中的聲音要素. 在影視戲劇的表演上,聲音包括語音、音樂與音效三大元素: ... 生活中出現的聲音或觀眾可理解的聲音來源,但並不會影響劇中人物的情緒情感。 於 ed.arte.gov.tw -

#71.傾聽生活的「聲音」 - 靜思園地

生活中 的噪音也像鑽地機一樣,一下一下地敲打著,讓人心煩,讓人少了耐性。靜心一想,再怎麼埋怨、討厭,都無法改變事實,就看我們用甚麼樣心情去接受 ... 於 www.jsnews.org.tw -

#72.聲音點點名-生活版(聲音介紹) - YouTube

Description · 聲音 點點名-動物版( 聲音 介紹) · 誰是聲聆之王? 生活中 的各種 聲音 你們猜得到嗎?|麻瓜挑戰 · 各种乐器的 声音 Musical Instruments · # ... 於 www.youtube.com -

#73.聲音與生活 - Our Stories@FCU Library - 逢甲大學

聲音 是有如空氣般充斥於生活中,無時無刻都可以聽見聲音,美好的聲音會產生好心情,一整天工作上班愉快,噪音則是容易產生煩躁感,容易影響心情與工作 ... 於 blogcastle.lib.fcu.edu.tw -

#74.聲音的高低是怎麼產生的呢

在日常生活中,我們常聽到由Do Re Mi ...等不同音階而組合成的音樂,事實上這些聲音的高低也可以利用頻率來表示,以下就是音階的頻率資料:. C : 261.6 Hz (中央C) 於 web.mit.edu -

#75.有趣生活:聽,什麼聲音? - PChome 24h書店

商品特色: ○ 精選真實音效,播放效果佳-震撼的手指點讀設計,用手指輕輕一按,即能聽到真實生活中 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#76.聲音

聲音 充滿在生活周遭,聲音的產生、傳播、反射、樂音、樂器、噪音等都是. 國民義務教育中,必須探討的內容。相關的概念、實驗都在各家版本的教科書中. 呈現多年,一般學生 ... 於 student.hlc.edu.tw -

#77.聲音的記憶|方格子vocus

我們常用鬧鐘的聲音開啟耳朵的一天,也有的時候是外頭的打雷或雨聲;繁忙的生活中,太多的習慣成自然,其實很多聲音是我們經常錯過的。 早晨的安靜也是 ... 於 vocus.cc -

#78.無所不在的聲音: 年輕成人的線上音樂及線上廣播消費研究

而當日常生活形式與聲音作結合後,使用者養成了在執行日常生活行為時,就要有聲音的習慣,成為了一種固定的既定消費行為模式,在本研究中通勤跟寫作業時收聽聲音媒介, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#79.聲音漫步【聲音地圖Sound Map】 - 教案分享 - 均悅文化

發佈日期:111/06/01 搭配科目:美術、藝術生活視覺應用、音樂搭配範圍:新媒體藝術、生活中的音樂 你注意過生活周遭的聲音嗎?聲音跟地點之間有什麼樣的連結? 於 dreamway2019.com -

#80.自然與生活科技 - 康軒教師網

3用弓拉弦的力量越大,小提琴發出的聲音會越大;. 用力越小,聲音就會越小。 1鼓因為材質、大小及鬆緊等因素,在製作過程中已. 固定,所以它的音色 ... 於 www.945enet.com.tw -

#81.生活中的声音作文500字 - 皮皮作文网

《生活中的音响》 生活中的各种声音交织在一起像一曲交响乐,而小狗、闹钟、水商的声音像一个跳跃的音符,演奏出一首又一首优雅的小曲。 於 www.ppzuowen.com -

#82.一生可以聆聽的聲音總量是註定的?戴上你的聽力計算機!

生活中的聲音 有多大聲. 當我們在身處安靜室內,隔著一張桌子與朋友聊天時,說話音量的分貝就已經有55-60 分貝(dBA);此時若環境變得吵雜,我們也會不自覺提高說話 ... 於 pansci.asia -

#83.最好聽的聲音- 小地方 - Udn 部落格

日常生活中,有許多聲音,不管是吵雜的還是悅耳的,從早晨起床那一秒,各種聲音便充斥在耳畔,開始了一天的聲音之旅。 大部分的聲音早已習慣, ... 於 blog.udn.com -

#84.日常生活音效素材|人为声音素材|中国声音网(shengyin.com)

序号 名称 描述 长度 大小 关注热度 1 2‑3岁小孩玩耍 幼儿园2‑3岁儿童大声玩耍>>> 1分5秒 944KB 8280℃ 2 25个月婴儿打饱嗝 25个月婴儿打饱嗝打呵欠>>> 1分18秒 1.1MB 3407℃ 3 4‑6岁小孩玩耍 幼儿园4‑6岁儿童大声玩耍>>> 1分31秒 1.3MB 5186℃ 於 www.shengyin.com -

#85.生活中的聲音相關作文20篇 - 三度漢語網

生活中的聲音 篇1. 生活中的聲音作文50 ,489字. 生活中有很多很多的聲音,有雷聲、風聲、笑聲、腳步聲、摩擦聲、物體的撞擊聲……很多聲音,因為這些聲音,所以我們的生活 ... 於 www.3du.tw -

#86.倾听生活的声音 - 百度知道

但现在,在都市里弥漫的噪音中,我们已经习惯于让耳朵沉睡,不再聆听。聆听这个词也变得更像艺术家的工具。我们不可能被动地聆听,被动和不用心只能算是“听”。而 ... 於 zhidao.baidu.com -

#87.難忘的聲音< 安普特的精彩短文 - POPO

生活中 ,處處充滿著聲音,各種不同的聲音背後都有屬於自己的故事,而令我記憶深刻,無法忘懷的,莫過於粉筆書寫在黑板上的聲音了。為什麼呢?因為每位老師書寫的聲音都 ... 於 www.popo.tw -

#88.請支援收銀」你絕對聽過| 台灣人日常、聲音、有聲音的文字

我們習以為常的聲音其實記錄起來超有趣~以下這20句屬於台灣人的日常生活,妞妞們最常聽到的哪句呢?是不是跟妞編輯一樣都會不小心在腦袋發出聲音呢! 請 ... 於 www.niusnews.com -

#89.《聲音圖像共創工作坊 日常聲音的記憶》(報名已截止)

市場的鬧熱叫賣、摩托車啟動的奔馳聲、巷口修理紗窗玻璃的放送聲. 這些日常生活中的聲音,在你的記憶中是什麼樣的顏色與形狀? 國立臺灣歷史博物館與安可人生共同策畫 ... 於 event.culture.tw -

#90.發票(閣林) 翻翻有聲書共兩款:聲音大發現城市和生活、是誰在 ...

趕快打開書翻一翻機關、按一按按鍵,看看有趣的圖畫和真實的照片,聽一聽聲音,跟著詩歌認識他們吧 ... 這些東西和行為都有一定的聲音,書中還更多城市和生活中的聲音喲! 於 shopee.tw -

#91.國中_國文_作文_聲音鐘-2 - 學習吧

國教院製作許多貼近學生各種領域的影片,希望同學可以從 生活中 成長、快樂學習。 【影片簡介】 本影片為國家教育研究院授權提供。 本單元主要是建立同學欣賞現代散文的 ... 於 www.learnmode.net -

#92.【6~16 歲】發現生活中的聲響-認識與探索聲音|兩日冬令營

你是否曾注意過,聲音在我們的生活中無處不在,有時還扮演著重要的角色,我們透過聲音傳遞訊息、表達情感、辨別事物,閉上眼睛聽著播放的海浪聲,甚至可以想像自己身處 ... 於 play.niceday.tw -

#93.聲音愛玩家~在同課異教中看關鍵提問

因此,. 從孩子在學校生活環境中最熟悉的地方…班級教室做為探索的出發地,其目的是要從最. 貼近兒童的經驗做為學習的起點。因此「聲音 ... 於 cirn.moe.edu.tw -

#94.談聲音的解放與陌生化 - MUZIK AIR

其後,文中「音樂的未來」,電子音樂、具象音樂、先鋒派,甚至是自由爵士、嘻哈音樂,皆是印證。 然而,生活中已充滿噪音,為什麼要進音樂廳聽「非樂音」 ... 於 read.muzikair.com -

#95.【物理小知識】生活中的小配樂,和孩子一起找找「聲音」是從 ...

【物理小知識】生活中的小配樂,和孩子一起找找「聲音」是從哪裡來的呢? 什麼是聲音?簡單的問題,背後是看似有點難度的物理知識,但其實要教孩子認識 ... 於 futureparenting.cwgv.com.tw -

#96.日常生活音效素材_日常生活mp3音效下载 - 熊猫办公

风格 · 日常生活 · 日常生活铃声 · 日常生活中硬币滚落的音效 · 日常生活拔火罐吆喝音效 · 日常生活音效(综艺音效的声音) · 磁带卡带,倒带录音机日常生活(综艺音效的声音) · 日常 ... 於 www.tukuppt.com -

#97.猜声音I 生活中的声音-哔哩哔哩 - BiliBili

生活中 我们忽略的各种 声音. 大自然的动物的 声音. 736 --. 3:50. App. 大自然的动物的 声音. 世界动物保护日,听听它们的 声音. 於 www.bilibili.com