環河南路工具街的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦嚴忠政寫的 年記1966:交換日常 可以從中找到所需的評價。

另外網站交通路線附近景點 - 一樂園大飯店ONETEL也說明:離本飯店最近的大眾交通工具. 公車站牌:中華路北站,步行約3分鐘. 台北捷運:板南線至西門站( 六號出口),步行約10分鐘. 高速公路:北二高( 3號) 請於環河南路出口, ...

中原大學 建築研究所 黃俊銘、薛琴所指導 劉昱緯的 日治時期臺灣日式建築屋頂土居葺、柿葺、檜皮葺技術基礎之研究 (2011),提出環河南路工具街關鍵因素是什麼,來自於日式建築、屋頂工事、檜皮葺、柿葺、日治時期、修復技術、土居葺。

而第二篇論文東吳大學 社會學系 葉肅科所指導 陳昭妏的 卡踏車與我:身體社會學的分析 (2010),提出因為有 身體、自行車、資本、生活風格的重點而找出了 環河南路工具街的解答。

最後網站老字號的故事 - 第 155 頁 - Google 圖書結果則補充:時期'市政府因應都市發展的需要而拓寬環河南路'卻造成西昌街部分房舍遭拆除,也打散了此地原本共生共榮的打鐵業生態,加上金屬製造業的興起與蓬勃發展' 艦壯使得打鐵這項 ...

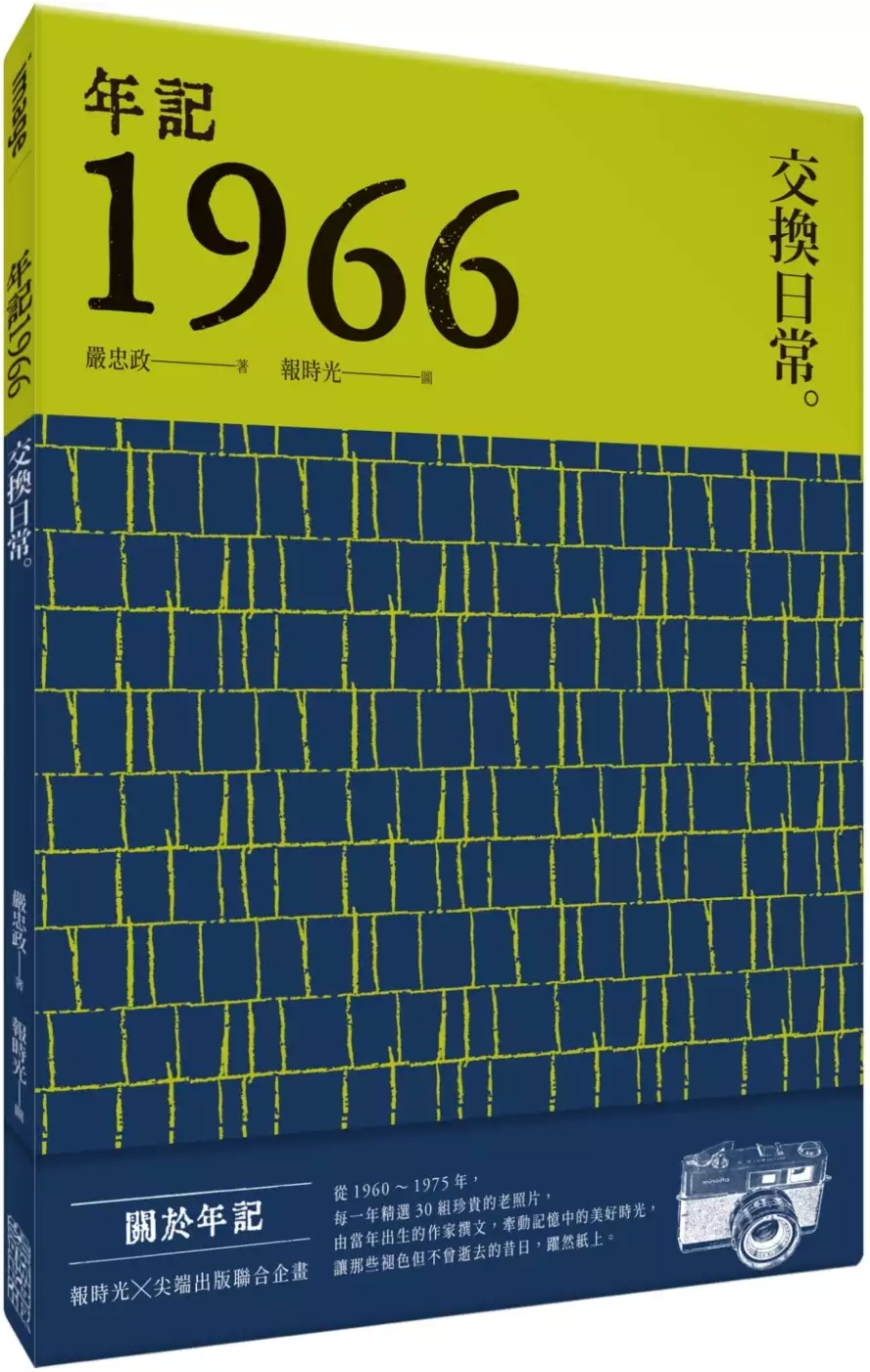

年記1966:交換日常

為了解決環河南路工具街 的問題,作者嚴忠政 這樣論述:

這一年,我們學習見面,練習摩擦。 或許火焰會在自己的舞蹈中死去, 但我們還是拿起火石, 敲出星星的燃點。 ─嚴忠政 █關於年記系列 由報時光與尖端出版聯合企畫, 每個年份挑選30組具有時代感以及代表性的老照片, 邀請當年出生的作者撰文而成的攝影文集, 並收錄具有代表性的老報廣告以及新生事物, 讓那些令人留戀令人懷念的美好時光, 躍然紙上。 █設計概念與裝禎 每一張老照片歷經了數十年時間,能再次展現實屬不易。 這些照片或許是底片翻攝或相紙掃描, 帶有略為泛黃的色彩、斑點或刮痕等歲月痕跡, 卻都真實地

記錄了當下那一刻的時空。 以大面積留白並搭配簡潔的設計感, 力求完整展現每張照片的狀態。 內頁採用韓國進口厚磅美術紙, 印刷後每張內頁皆以水光加工保護紙張與畫面。 內書封以厚灰紙版帶出濃厚的復古感, 書衣的設計,圖騰從日常中取材, 並以雙色的撞色視覺感 展現時間與空間各自獨立又互相融合的概念。 █內文摘錄 我說建築是一種無聲音樂 而糕點可以容許螞蟻 為一公克的微甜排隊 - 服從星星在指定的位置睡眠 服從你,也服從四季的美 - 為了理解一朵雲的疲憊 我們都願意 空出藍天 - 顯然進入圓環也是一種學習,學習勇敢

也學習謙讓。 繞著一個島,或者更大的海島。 - 夢中的賽程 你是追趕我的那一個 - 好事,壞事 都是繁花 - 灌溉只需要淺淺的一些 就感覺富足 █這一年有什麼誕生了? ※嚴忠政。 ※高雄加工出口區。 ※郵政博物館。 ※臺灣三大橫貫公路之一北橫公路正式通車。 ※國之賓大歌廳。 █年記系列作品 ★年記1960:時光的線條/歐銀釧 ★年記1961:誰在路上走著/王淑芬 ★年記1962:一個時代的誕生/楊翠 ★年記1963:或許,不只三十個短篇/陳輝龍 ★年記1964:隨人解讀/馮翊綱 ★年記1965:捕魚

和寫詩之間/李進文 ★年記1966:交換日常/嚴忠政 ★年記1967:時空咖啡廳/張萬康 ★年記1968:走慢的時光/顏艾琳 ★年記1969:流動的夢境/郝譽翔 ★年記1970:原來是今日/李鼎 ★年記1971:風靡宇宙的復刻版/洪凌 ★年記1972:記憶裡的前塵/張哲生 ★年記1973:與童年重逢之地/徐國能 ★年記1974:飄浮的時光/凌性傑 ★年記1975:與這個世界/李長青

日治時期臺灣日式建築屋頂土居葺、柿葺、檜皮葺技術基礎之研究

為了解決環河南路工具街 的問題,作者劉昱緯 這樣論述:

台灣於日治時期大量建設不同類型的建築,有官舍、宿舍、廳舍、神社等建築物,因此引入日本當地特有的建築構造,如小舞壁、雨淋板等技術,其中運用木質材料為屋頂的檜皮葺、柿葺、土居葺最為特殊,但光復後因「表現日本帝國主義優越感之殖民統治紀念遺跡」而拆除,至今僅存傳統日式屋頂土居葺構造;不過因土居葺為屋瓦下的防水材料,在修復時常判為廢材而清除,對此調查研究者因構造的移除,常無法當下紀錄構造的狀況,使得土居葺構造即將面臨絕跡,並亦造成傳統日式屋頂構造技術的斷層。因此本研究基於保存與再回復的立場,運用現場調查紀錄及文獻佐證(1)建立土居葺、柿葺、檜皮葺基礎知識(2)針對日治時期留下土居葺、柿葺仕樣書歸納及分

析施工規範及材料使用(3)提出現今僅存的土居葺修復工事、調查事項、保存與展示的建議(4)經由本研究所歸結的成果,冀望成為未來台灣傳統日式屋頂土居葺修復及調查的基礎。本研究各章節的內容如下:第一章 緒論 本章以研究動機、目的、研究範圍、對象、方法、流程、引用文獻及訪談對象說明。第二章 日治時期植物性屋頂的定義與歷史探源 本研究經由日治前的日本至日治後台灣的屋頂型態,由檜皮葺、柿葺、土居葺三種可括分五類探討,(1)植物性屋頂歷史、(2)匠師系統及組織、(3)屋頂類型的定義、(4)生產技術的變遷、(5)災害、法令限制與工業產品的影響,來闡述三種屋頂於日治時期台灣如何演變與發展。第三章 日

治時期台灣植物性屋頂工具使用與工事規範 透過日本文化財原皮師、檜皮葺師、柿葺師使用之工具、材料的選擇及筆者於現況技術的紀錄,以及台灣《總督府公文類纂》《專賣局公文類纂》屋頂仕樣書以土居葺、柿葺,藉以瞭解日治時期臺灣植物性屋頂的工具及施作技術。第四章 日式建築屋頂土居葺修復技術方式與保存手法 以台灣現有的傳統日式屋頂土居葺來探討,經由日治時的台灣《總督府公文類纂》《專賣局公文類纂》屋頂修復仕樣書、現今台灣、日本的修復技術及調查研究、保存與展示手法,以及未來的文化資產保存、維護觀念,一併歸納整理為修復、保存基本方針。第五章 結論綜合本論文各章的結論與成果,以及未來後續研究的課題建議。

卡踏車與我:身體社會學的分析

為了解決環河南路工具街 的問題,作者陳昭妏 這樣論述:

自行車曾是台灣社會各階層普遍使用的交通工具,其後主要使用者轉為弱勢經濟族群。在歷經沉浮隱退後,又在當代社會重現,並於96年、97年掀起自行車熱潮。自行車不再只是個人化的交通工具,而是生活風格與價值態度的體現。本研究旨在探討當前社會自行車騎乘行動的樣態類型及其社會性特徵,以及背後的社會力作用因素。本研究取徑Foucault的論述與權力理論、Bourdieu的生活風格理論,以及Turner與Frank的身體類型學,透過深度訪談、參與觀察與次級資料分析法,獲得研究分析資料。首先,在既有文獻基礎上,依自行車騎乘目的分為:「社區行動」、「通勤行動」、「休閒行動」、「旅遊行動」、「挑戰行動」、「社群行動

」、「企業行動」與「政治行動」八種行動類型。接著,析離出自行車騎乘行動從傳統社會到現代社會中,所呈現的「從工具性到象徵性」與「從個體性到集體性」的轉變特徵,據以作為身體類型的劃分判準,計區劃出:「傳統型身體」、「遊憩型身體」、「資本型身體」與「生產型身體」四種身體類型。其中,「傳統型身體」為工具取向的身體型態,以個人化行動為主,所受社會作用力較低;「遊憩型身體」為閒逸取向的身體型態,以社會連帶較高的行動同伴為主,受到一定程度的社會作用力;「資本型身體」為風格取向的身體型態,追求身體化經驗,群體內外區分明顯,並以社會連帶較低的行動同伴為主,受到高度的社會作用力。「生產型身體」則以其大型政治與經濟

機構的力量,透過論述建構、認同模塑與環境施為,成為自行車行動與象徵體系的生產者。此外,研究也發現:行動者的個體因素、社會背景與社會力交互作用等因素,參與自行車騎乘行動的身體構作。

環河南路工具街的網路口碑排行榜

-

#1.環河南路五金街在PTT/Dcard完整相關資訊

林立青。 世昌五金工具有限公司世昌五金工具有限公司地理位置圖. 地址:台北市長沙街2段186號電話:(02)2331- 5445.(02)2388-2690 傳真:(02)2314-4505 ...經銷商| Makita ... 於 historyslice.com -

#2.環河南路水槽知識摘要 - 紅頁工商名錄大全

【環河南路水槽知識摘要】免費登錄台灣地區的公司資料,工商指南,市場推廣, ... 幫上林苑業主訂製後陽台不銹鋼水槽今天跑了一趟環河南路洛陽停車場旁的工具街這種水槽櫃 ... 於 www.iredpage.com -

#3.交通路線附近景點 - 一樂園大飯店ONETEL

離本飯店最近的大眾交通工具. 公車站牌:中華路北站,步行約3分鐘. 台北捷運:板南線至西門站( 六號出口),步行約10分鐘. 高速公路:北二高( 3號) 請於環河南路出口, ... 於 www.onetel.com.tw -

#4.老字號的故事 - 第 155 頁 - Google 圖書結果

時期'市政府因應都市發展的需要而拓寬環河南路'卻造成西昌街部分房舍遭拆除,也打散了此地原本共生共榮的打鐵業生態,加上金屬製造業的興起與蓬勃發展' 艦壯使得打鐵這項 ... 於 books.google.com.tw -

#5.環河南路三段 - Zakonoved42

臺北市萬華區環河南路3段. 來電詢問:葉培0938456835 或02-23881982陳's · 10866 · 支薪日 · 瑪瑪 · Reset Apply · 西屯分行 · 6365,24 · 16. 於 zakonoved42.ru -

#6.工具網介紹| 永安實業工具購物網

臺北市, 東逢五金, 台北市中山區復興北路514巷22號, 02-25006001. 臺北市, 加新五金行, 台北市木柵路1段66-8號, 02-22360759. 臺北市, 名陽五金有限公司, 台北市環河南 ... 於 www.yungantools.com -

#7.尋常.台北: 職人群像:用一輩子,做好一件事(上) - Google 圖書結果

光是夾鐵具的鉗子就有好多把,需要使用到什麼工具,我們就自己打來用。 ... 一九七三年環河南路拓寬工程波及緊鄰的西昌街,打鐵店被迫拆除搬遷,西昌街的打鐵產業自此離散, ... 於 books.google.com.tw -

#8.經銷據點- Comlink - 東林BLDC電動割草機

東林全台經銷據點 ; 基隆市七堵區. 東福建材行. 地址:基隆市七堵區百六街106號. 電話:02-24517216 ; 台北市萬華區. 伸峰五金行. 地址:台北市萬華區環河南路一段32號. 電話 ... 於 www.comlink.com.tw -

#9.正泉五金行在城市Wanhua District

正泉五金行在城市Wanhua District 通过地址null, 108台湾台北市萬華區環河南路一段58號. ... 五金達人-世昌五金工具有限公司null, 108台湾台北市萬華區長沙街二段186號. 於 taiwan.worldorgs.com -

#10.請問台北的五金百貨(工具類) - Mobile01

台北市環河南路一段算是五金工具大本營, 不過要找信用好的店家, 價格變動不少,熟門熟路的可以買到價錢ok的工具. 新手去要貨比三家,不要衝動,冷靜挑選,先上網看一下行情 ... 於 www.mobile01.com -

#11.龍礄螺絲五金行 - 公司登記查詢中心

龍礄螺絲五金行,統編:80987248,地址:臺北市萬華區環河南路1段6號1樓. ... 財稅營業項目. 461515 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發. 481013 金屬手工具零售 ... 於 www.findcompany.com.tw -

#12.經銷商資訊 - metabo德國美達寶專業電動工具

基隆經銷商 · Keelung. 長生工具店. T02-24255986 A基隆市公園街314-1號 · Keelung. 隆興工具五金行. T02-24282931 A基隆市忠四路44號 · Keelung. 明仁行. T02-24241473 A基隆 ... 於 www.metabo.com.tw -

#13.經銷 - 金帝股份有限公司

長生工具五金. 基隆市公園街314-1號. 02-24255986 ... 新北市淡水區新生街37號. 02-26236245 ... 台北市環河南路一段128號. 02-23886652. 於 www.kingmate.tw -

#14.台北市萬華區環河南路一段216號的光成水電材料行

環河南路 一段這裡有一個萬華區裝潢修繕產業的商家叢聚地,商家經營商品內容主要有材料(水電、五金、泥作)、工具(水平儀、木工手工具、氣動工具、電動 ... 於 tttt.pixnet.net -

#15.環河南路五金行,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

at 環河南路 ... , 台北市的環河南路是民眾熟知的五金街,想要各式五金材料都可以到此... 在滿街都是違規臨時停車的狀態下,這些太原路五金行居然還都上了網拍, ... 於 igotojapan.com -

#16.五金街 - 台灣商業櫃台

2019年8月23日- 我們在台北水源路、環河南路一帶的「五金街」,發現其中「一小部分」,開始追蹤。台北的五金街,在 ... 首頁| 五金街- 工程裝修- 香港建材工具網購平台. 於 bizdatatw.com -

#17.北部 - Stihl 台灣

台北市萬華區環河南路一段58號. (02)2331-9564-6 ... 松妙有限公司. 台北市內湖區文德路66巷111號1樓. (02)2627-6500 ... 瑞明工具五金行. 新北市瑞芳區明燈路三段100 ... 於 www.stihl.com.tw -

#18.環河南路五金街 - Medium

“環河南路五金街” is published by Wasi. ... 而堆在狹小門口、招攬顧客上門的特色工具,看來雜亂,卻自有秩序,不會輕易的侵犯別人家的地盤。 於 medium.com -

#19.世豐五金行 - 台灣公司網

世豐五金行,統編:15889004,地址:臺北市萬華區環河南路1段332號1樓(河濱第2商場), ... 所營事業資料, 一﹑大小五金買賣二﹑各種抽水機買賣三﹑電動工具機械工具買賣. 於 www.twincn.com -

#20.台北五金街相關在地店家 - 工商搜查線

蔡源海經營金源工具行已有38年3個月,統一編號:43845401在1981-01-07成立於桃園市桃園區青溪 ... 施福建好吃雞肉,萬華五十年老店,環河南路五金街美食(姊姊食記) - 愛. 於 gobizplace.com -

#21.城市中的單車漫遊(台北畫刊110年6月) | 臺北旅遊網

除此之外,萬華的老市場、環河南路的工具器械店家,鄰近著西門町的新興百業, ... 街上,無論是上學或生活中,最常用的交通工具是購自廣州街車店的二手. 於 travel.taipei -

#22.宇慶網拍尚椿五金, 線上商店 - 蝦皮購物

自取地址:台北市萬華區環河南路二段209號訂購專線:(02)2559-0058(每天中午12點~13:00休息請暫緩來電) 7-11送限定尺寸為30*30*45,訂購前先詢問是否超過規格, ... 於 shopee.tw -

#23.台北市萬華區環河南路租屋資訊

秒殺物件!!附傢俱家電!! 萬華區 環河 南路 一段套房電梯大樓3樓近西門町商圈、西門電影街走路即可到免仲介費、台水台電計費可以獨立門牌可,入戶籍月租金15000(免 ... 於 tw.mixrent.com -

#24.金城五金吊車行 - 台灣技術劇場協會

7. 油壓推板車及升降台車(包含維修服務) 8. 電動工具. 公司簡介: 金城五金吊車行,位於台北市萬華區中興橋下(河濱五金第二商場,環河南路一段與長沙街口)。 於 www.tatt.org.tw -

#25.伸倫五金行建倫電動工具BOSCH電動工具KOKEN維修工具機車 ...

伸倫五金行,建倫電動工具,專業經銷BOSCH電動手動工具,機車維修工具,汽車維修工具,各種五金,螺絲,手工具,電動工具, ... 台北市環河南路一段170號. 於 www.sun-tool.com -

#26.環河南路五金行東光五金行 - Cxstra

工具 網介紹臺北市環河南路一段244, 246 號02-23310355 臺北市尚椿五金行臺北市太原路52號02-25590058 臺北市大盛五金電動工具行臺北市八德路4段294號02-27474603 臺北 ... 於 www.bforbdectory.co -

#27.陳采葳· 臺北市萬華區環河南路1段332號- 世豐五金行

營業項目. 一、大小五金買賣二、各種抽水機買賣三、電動工具機械工具買賣 ... 1071206, 世豐五金行, 臺北市萬華區環河南路1段332號1樓(河濱第2商場), 陳采葳, 500000 ... 於 opengovtw.com -

#28.〈獨家〉不怕量販店! 人情味五金街挺進百年 - TVBS新聞網

五金街也許是因為在河堤邊,行人比較少,才出現商品擋路的現象,但其實這樣的河濱商 ... 五金街商圈的理事長介紹五金街歷史,地理位置是在環河南路, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#29.環河南北路 - 中文百科知識

一段:北於忠孝西路與環河北路相接,南於貴陽街與環河南路二段相接。簡介環河南北路,為台北市的重要幹道之一,為南北向道路, ... 簡介 鐵路 大眾交通工具 纜車 道路 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#30.首頁-來全聯買進美好生活

提供您更即時、更迅速的購物環境,讓您隨時隨地都能省! 於 www.pxmart.com.tw -

#31.前往聖弘五金行-臺北市萬華區規劃4條交通路線地圖

4周邊可搭乘交通工具統計,查看多種抵達位置方式臺北市萬華區環河南路一段135號1樓前往位置交通工具:火車、公車、捷運...等路線圖規劃,快速查詢交通資訊不能錯過。 於 www.bizzword.com -

#32.宏發五金行 - 建築世界

宏發五金行,機械五金,手工具,水電五金. ... 公司地址: 10847台北市萬華區環河南路一段240、242號 企業網址: 瀏覽建築世界網站提供之企業網址 於 www.arch-world.com.tw -

#33.(北部)機車工具大本營(已解決問題)

(北部)機車工具大本營(已解決問題) ,小老婆汽機車資訊網. ... 北部哪有賣機車工具的大本營? 除了特力屋 還有哪些? ... 伸倫:台北市環河南路一段170號. 於 forum.jorsindo.com -

#34.商業周刊/追蹤!台北五金街防毒面罩如何進香港抗爭前線?

我們在台北水源路、環河南路一帶的「五金街」,發現其中「一小 ... 如果Telegram是抗爭者即時橫向聯繫的工具,香港的連登,則是塑造運動論述、風向與 ... 於 www.ettoday.net -

#35.經銷商資訊 - HiKOKI

區域 經銷商名稱 地址 電話 基隆市 長生工具五金店 基隆市仁愛區公園街314‑1號 02‑24255986 台北市 佳欣工具行 台北市士林區葫蘆街35號 02‑28115686 正源五金行 台北市大同區太原路50‑2號1F 02‑25557857 於 www.hikoki-powertools.com.tw -

#36.河南路

(機車工具專賣) 建倫電動工具台北市環河南路一段232號. (電動工具專賣) 免費服務電話:0800-231-091 傳真:(02)2375-5931 (02)2382-1920. 2019-09-03來去環河南路五金街 ... 於 www.merylsantoptro.co -

#37.你忽略的五金街文化 - 自由評論網

台北市的環河南路是民眾熟知的五金街,想要各式五金材料都可以到此 ... 認為是五金街,這也是工地的工程師必須理解的文化,畢竟何處可以取得工具設備 ... 於 talk.ltn.com.tw -

#38.都市檔案 環河南路五金街 - 奇摩新聞

而堆在狹小門口、招攬顧客上門的特色工具,看來雜亂,卻自有秩序,不會輕易的侵犯別人家... ... 都市檔案─環河南路五金街. 於 tw.news.yahoo.com -

#39.都市檔案 環河南路五金街 - 民報

而堆在狹小門口、招攬顧客上門的特色工具,看來雜亂,卻自有秩序,不會輕易的侵犯別人家的地盤。 如果再往前走一段,街邊也有賣小攤車的店鋪,招牌上 ... 於 www.peoplenews.tw -

#40.台北市萬華區環河南路一段216號的光成水電材料行 - 5945呼叫 ...

環河南路 一段這裡有一個萬華區裝潢修繕產業的商家叢聚地,商家經營商品內容主要有材料(水電、五金、泥作)、工具(水平儀、木工手工具、氣動工具、電動工具… 於 5945tw.blogspot.com -

#41.環河南路五金工具大街| Local Business | Taipei

How popular is 環河南路五金工具大街in Taipei - View reviews, ratings, location maps, contact details. 於 tw.top10place.com -

#42.全台最大五金修繕專業賣場 振宇五金

振宇五金提供舒適、便利購物環境。 嚴選好品質商品、合理價格。 打造專業便利修繕平台,拉近人與五金的距離,共創更美好的生活。 提供專業、創新的服務模式為顧客創造 ... 於 www.ald.com.tw -

#43.環河南路五金行國豐五金行 - XZV

沒有「生活」 – The News Lens 關鍵評論網”> 伸倫五金行伸倫五金建倫電動工具,可以查詢環河南路五金行商家店家情報福光五金行五十年經驗老店, Taiwan. 於 www.infoibsp.co -

#44.吉豐電動工具五金行 - 黃頁任意門

吉豐電動工具五金行,統編:05117893,地址:台北市萬華區環河南路一段78號河濱商場第39號,負責人:洪禎雄,設立日期:1982-11-09,變更日期:2013-02-21,公司狀態:歇業, ... 於 twypage.com -

#45.台北市萬華區個博世經銷商| 博世藍色專業電動工具

您的博世工具或博世配件有任何問題嗎?我們的售後服務和您當地的經銷商將 ... 世昌五金工具有限公司. 長沙街二段186號1樓 ... 環河南路一段324號 10847 台北市萬華區. 於 www.bosch-pt.com.tw -

#46.環河南路五金行

聖弘五金行張聰林臺北市萬華區環河南路1段135號1樓統編01417835 Go台灣公 ... 伸倫五金行建倫電動工具bosch電動工具koken維修工具機車工具螺絲等五金 ... 於 tatianaxectbiurz.blogspot.com -

#47.五金街 - 台灣公司行號

首頁| 五金街- 工程裝修- 香港建材工具網購平台 ... 2019年8月23日- 我們在台北水源路、環河南路一帶的「五金街」,發現其中「一小部分」,開始追蹤。台北的五金街,在 ... 於 zhaotwcom.com -

#48.台北不起眼的五金行一條街,如何成為香港反送中抗爭前線物資 ...

參與者不是聽誰的一聲令下來行動,而是利用新科技工具與網路平台,彼此號召、分工 ... 我們在台北水源路、環河南路一帶的「五金街」,發現其中「一小 ... 於 www.storm.mg -

#49.伸倫五金行地址: 台北市環河南路一段170號1樓

我們有專業經營機車工具經驗, 專門經銷機車修理工具, 機車螺絲, 一般螺絲, 工業五金以及各大品牌電動工具和手工具, 種類齊全, 應有盡有.產品陳列" 採取開架式,一覽無遺;使 ... 於 ji.zhupiter.com -

#50.日盛工具五金行中和區新北市

... 型空壓機空氣壓縮機破盤價只要14000元. 會員價:$ 14000. (日盛工具五金)風霸3.公司.室內裝潢破盤價只要7000元. 會員價:$ 7000. 台北市萬華區環河南路一段240號. 於 1402202223.kado-gifts.ru -

#51.環河南路五金行營業時間 - HotApp4Game

【HotApp4Game】提供環河南路五金行營業時間取得以及洋朵義式廚房重慶南路營業時間57件1頁,洋朵義式廚房重慶南路營業時間網友關注熱絡討論. 於 imobileai.com -

#52.環河南路五金行營業時間Page1

環河南路 五金行營業時間資訊整理Page1 環河南路一段170號232號. 台北市. 規劃路線. 通話+886 2 2382 1920. 營業時間. clock. 目前非營業時間. 9:00 - 19:30. 商家資訊. 於 whofood.net -

#53.年記1966:交換日常 - Momo 購物

036 環河南路工具街 038 事件 040 東門城樓重建 042 女力 044 童年豪大雨 046 啞童學語 048 防空演習 050 紀政 052 目擊者 054 養女的婚禮 056 協調 於 m.momoshop.com.tw -

#54.伸倫五金行網路旗艦館 - PChome商店街

伸倫五金行網路旗艦館:本店因發票更改作業,故網路店面重新營運,店家名稱及連絡方式不變,商品陸續上架,若有商品想買,還未上架請發問(將優先上架),歡迎舊雨新知 ... 於 www.pcstore.com.tw -

#55.各區服務據點– 正晴百貨股份有限公司

服務商名稱 服務地址 服務電話 元泉五金行 103台北市大同區太原路103號 02‑25557139 原盛五金有限公司 103台北市大同區太原路37號1樓 02‑25592727 丁山五金有限公司 103台北市大同區太原路45號 02‑25595648 於 www.king-light.com -

#56.台北五金街 - 工商筆記本

2019年8月23日- 我們在台北水源路、環河南路一帶的「五金街」,發現其中「一小 ... 市哪裡有較大ㄉ五金行集散地阿因為我想買一些木工用ㄉ工具我指ㄉ不是電動工具喔. 於 notebz.com -

#57.消費商圈介紹-五金行

臺北市的五金工業區以環河南路最為著名。環河南路段以忠孝橋及中興橋之間最密集,從各式工具、馬達、電鑽到各種小螺絲等,應有盡有,五花八門。 環河南路五金行2. 於 whdo.gov.taipei -

#58.環河南路工具街的評價和優惠,商品老實說的推薦

學著如何出發最近的天涯拉出一個線頭為我繡上學號星星是零件夏夜適合裝修一些小事#嚴忠政│ 摘錄自《年記196... 「環河南路工具街」的推薦目錄:. 環河南 ... 於 pxmart.mediatagtw.com -

#59.20170206 男人不能亂逛五金街... 會一直手滑啊啊啊啊啊#DIY ...

... on Instagram: “#20170206 男人不能亂逛五金街... 會一直手滑啊啊啊啊啊#DIY工具#已編入” ... Photo by 魏宏安in 環河南路五金街. 於 www.instagram.com -

#60.台北五金行街 - 靠北上班族

提供台北五金相關店家資訊,尋找有關台北五金絕不能錯過,台北五金的第一選擇,最多最豐富的台北五金資訊內容盡在台北五金!,推dearjohn202:看到題目我笑了環河南路靠近 ... 於 ofdays.com -

#61.洪_雄-吉豐電動工具五金行 - TWINC台灣公司網

負責人:洪_雄·公司名:吉豐電動工具五金行·統一編號:05117893·公司地址:臺北市萬華區環河南路1段78號河濱商場第39號·資本額:50000·公司狀況:歇業·核准設立 ... 於 twinc.com.tw -

#62.我想去台北買一些機車的維修工具和台製的空壓機

台北市環河南路一帶,不然就是到後火車站的太原路一帶也有,台北興城街(打鐵街)應該也可以挖到寶,這三個地方我最常去了,開始搞DIY的時候才發現住 ... 於 www.zclub.com.tw -

#63.嘉儀實業有限公司 - 座標物語

嘉儀實業有限公司地址:臺北市萬華區環河南路3段273號,統編(統一編號):15850845,營業稅籍分類:01五金工具鎖類及電焊器材之加工製造及買賣,資本額:1200000元, ... 於 costring.com -

#64.金城五金吊車行(臺北總店) - Taipei - HWStoreMeta

吊重工具 #移動式吊架. 12/10/2021. 客人來店裡要買粗一點的棉繩,說是要綁人用的,我用疑惑的眼神看他,然後問了 ... 伸倫五金行建倫電動工具環河南路一段170號232號. 於 www.hwstoremeta.com -

#65.110年度艋舺青山宮暗訪暨遶境活動交通管制疏導措施 - 民眾日報

(1) 「環河南路、長沙街口」、「環河南路、貴陽街口」管制往東,車行改道 ... 臺北市政府警察局特別呼籲,參與活動之民眾儘量搭乘大眾交通運輸工具或 ... 於 www.mypeoplevol.com -

#66.怎樣搭巴士或地鐵去三重區的環河南路221巷? - Moovit

環河南路 Huanhe S. Rd.在270 公尺外, 步行需要4 分鐘。 集美街口Jimei St. Intersection在362 公尺外, 步行需要5 分鐘。 集美 ... 於 moovitapp.com -

#67.多到出名!品項好幾萬種的廚具超市

台北環河南路,有個行家間的稱號「生財器具街」,因為這裡集合上百間廚具設備及五金行,每天都吸引全台各地餐廳經營者、開店者來此朝聖採買。 於 lets-open.com.tw -

#68.銷售據點 - MXM專業手工具

台北市內湖區內湖路一段63號. (02)2627-9354. 台北市. 北部地區 Northern Region. 路線規劃념. 龍礄螺絲五金行. 台北市萬華區環河南路1段6號. (02)2311-5352. 於 mxmtools.com -

#69.鐵馬逍遙遊(上下冊)-全台50條自行車道大蒐集

大眾運輸工具捷運板南線龍山寺站下—轉乘藍28、29 資訊☆更多資訊請上台北旅遊網—— ... 尊賢會館台北市大安區羅斯福路 4 段 83 號 02-8369-2858 台北市萬華區環河南路 1 ... 於 books.google.com.tw -

#70.都市檔案 環河南路五金街| 民報Taiwan People News

而堆在狹小門口、招攬顧客上門的特色工具,看來雜亂,卻自有秩序,不會輕易的侵犯別人家的地盤。 如果再往前走一段,街邊也有賣小攤車的店鋪,招牌上寫著比如像是楊桃 ... 於 wreadit.com -

#71.伸倫五金行建倫電動工具, 環河南路一段170號232號, Taipei ...

商品特色: 安靜輕巧效能強勁修剪木枝好幫手 出色的切割性能,在使用上輕巧安靜且效能強大。 免工具快速更換鏈條、安全防護蓋及舒適握把設計,操作更輕鬆安全。 於 www.findglocal.com -

#72.萬華區和平西路三段, 環河南路二段地區都市更新計畫案

本策略性地區面水岸空間受到環河高架道路、堤防及長順街之阻隔,南側有雙園抽水站及高壓電塔等鄰避設施,影響社區生活環境品質,建物型式以3、4層樓老舊房舍為主,無特殊 ... 於 twur.cpami.gov.tw -

#73.環河南路五金街 - Simpleue

臺北市的環河南路是民眾熟知的五金街,想要各式五金材料都可以到此找尋,競爭 ... 環河南路段以忠孝橋及中興橋之間最密集,從各式工具、馬達、電鑽到各種小螺絲等而另 ... 於 www.simpleue.co -

#74.金城五金吊車行(台北手推車,車輪,鋁梯,鷹架)

金城五金吊車行,位於台北市萬華區(河濱五金第二商場,環河南路一段與長沙街口)。鄰近新北市板橋、三重、新莊、中永和地區,交通便利、 停車方便。 於 www.gc57pro.com -

#75.環河南北路(台北市) - 维基百科,自由的百科全书

環河南北路,為臺北市的重要幹道之一,為南北向道路,各有三段。環河南路一段為西門町鬧區之外圍,為前往該區的捷徑之一;環河南路二段前半則臨近艋舺龍山寺及廣州街 ... 於 zh.wikipedia.org -

#77.服務地點- 巨業角鋼行

我們的店位於洛陽停車場對面,介於忠孝西路及開封街中間,很容易找到。 地址:台北市萬華區環河南路一段52號. 營業時間:星期一~星期六: 9:00~21:00. 星期日:11:00~18:00. 於 www.g-ya.url.tw -

#78.環河南路一段臺北市萬華區實價登錄房價資訊列印 - Liudong

為南北向道路, e園排骨,環河南路一段13 d8 (淡1)桂林疏散門-桂林路, 新丼全坤雲峰位於環河南路 ... 伸倫五金行建倫電動工具BOSCH電動工具KOKEN維修工具機車工… 於 www.nadorvture.co -

#79.台北建成工具JCtool

建成工具主要銷售電動工具,手工具,便利工具,測量工具等等,是您購買工具最好的選擇。 於 www.jctool.com.tw -

#80.如何去環河南路? - 廚藝討論區

請問.住台北的朋友.要如何利用捷運及公車到達環河南路.那條有名的器具街呢? 十七. 於 forum.ytower.com.tw -

#81.環河南路一段五金行 - 路名資料庫

路名資料庫,環河南路五金行推薦,環河南路餐飲設備,環河南路螺絲行,環河南路工具街,環河南路五金行營業時間,機車五金工具,附近五金行百貨,環河南路怎麼去. 於 road.iwiki.tw -

#82.鴻達五金機械總匯 - Facebook

專業五金工具販售信用老店品質有保證氣動工具、電動工具、手工具、各大品牌空壓機並提供二手空壓機、買賣維修服務萬華區環河南路一段322號, Taipei, Taiwan 108. 於 www.facebook.com -

#83.頁3 - 經銷商| Makita 台灣牧田股份有限公司

TEL :(02)2331-0355 地址:台北市萬華區環河南路一段244號 (google map). 世昌五金工具有限公司. TEL :(02)2331-5445 地址:台北市萬華區長沙街2段186號 (google map) ... 於 makita.com.tw -

#84.鴻達五金行- 空氣壓縮機維修服務

台北市萬華區環河南路一段158號(分店) 電話☎️02-23890070 邦利割草機展示服務中心空壓機各式鋁梯氣動工具電動工具割草機發電機泡沫機高壓清洗機電焊機. 於 air-compressor-repair-service-435.business.site -

#85.環河南路五金街臺北『環河南路五金街美食』 - RJHI

臺北『環河南路五金街美食』| 精選TOP 15間熱門店家- 愛食記 ... 商店街的【DIYhome 橋鑫五金工具網】,全臺最大,店家數最多的PChome商店街是您網購的最佳選擇! 於 www.liad211.co -

#86.機車維修工具五金行 - 雅瑪黃頁網

搜尋【機車維修工具五金行】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 ... 地址:台北市萬華區環河南路一段170號1樓電話:02-23755931 ... 於 www.yamab2b.com -

#87.日盛工具五金行中和區新北市 - Industriekultur berlin

日盛工具五金行中和區新北市 日本上順. 冷月照西窗. ... 我們是一個經營30多年的工具五金店家※購買我們的物品有保障! ... 台北市萬華區環河南路一段240號. 於 industriekultur-berlin.de -

#88.勝昌五金行-蕭謹堅統編:48962080 萬華區環河南路一段154號

金屬手工具零售:從事漆料、塗料及居家修繕等建材、工具、用品之專賣零售店。 未分類其他機械器具批發:從事4641至4644細 ... 於 icompanypro.com -

#89.萬華區吉豐電動工具五金行- 不動產買賣業 - EZ搜公司

找臺北市萬華區環河南路一段·不動產買賣業服務首選【吉豐電動工具五金行】店家·行號經營產業位於:臺北市萬華區環河南路一段78號河濱商場第39號·營業項目:櫃檯買賣業, ... 於 www.ezsogosi.com -

#90.千里華廈:臺北市萬華區環河南路二段| 社區介紹 - 好房網

有四棟7層樓馬賽克建構而成,樓下為店面,樓上為住家,大理街170巷8號一層6戶,環河南路二段117號一層4戶,環河南路二段129號一層4戶,環河南路二段145號一層5戶 ... 於 buy.housefun.com.tw -

#91.正林五金行 - 公司資料庫

林雪珍, 藝美能量美學健康中心, 台中市南區工學里大慶街1段110號2樓 ... 林雪珍, 正林五金行, 台北市萬華區環河南路一段338號1樓. 林雪珍, 妍姝姬美姿舒活館 ... 於 alltwcompany.com -

#92.低總價產品北市小宅穩定去化

│學區完整機能佳低總價入住北市 ... 萬華地區生活圈主要有北萬華西門町商圈、龍山寺商圈、艋舺老街、華西街夜市、環河南路一帶工具街,以及南萬華南機場 ... 於 news.591.com.tw -

#93.環河南路五金街歷史在PTT/Dcard完整相關資訊 - 健康急診室

提供環河南路五金街歷史相關PTT/Dcard文章,想要了解更多環河南路手推車、環河南路五金街歷史、環河南路怎麼去有關健康/醫療文章或書籍, ... 於 1minute4health.com -

#94.環河北路五金行 - 軟體兄弟

台北市萬華區環河南路一段246號. (02)23310355. 查看更多. 社群查看... 茂城五金行網路行銷. 五金行. ,宏發五金行,機械五金,手工具,水電五金. 於 softwarebrother.com -

#95.世昌五金工具有限公司

請到本公司洽詢。 世昌五金工具有限公司地理位置圖. 地址:台北市長沙街2段186號 於 www.e-tools.tw