環境保護作文英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦紀蔚然寫的 我們的語言:應用、爭議、修辭 和AnthonyReid的 東南亞史:多元而獨特,關鍵的十字路口(未來十年顯學,東南亞研究經典)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自印刻 和八旗文化所出版 。

國立臺北大學 法律學系法律專業組 高仁川所指導 張旻宜的 再生能源政策與漁業發展之衝突與調和-以離岸風電及漁電共生為中心 (2021),提出環境保護作文英文關鍵因素是什麼,來自於再生能源、漁業、離岸風電、漁電共生、海洋空間規劃、環境與社會檢核。

而第二篇論文國立臺北教育大學 教育經營與管理學系 朱子君所指導 黃馨儀的 我國高等教育教師對全英語教學政策之研究 ―以北部師培大學為例 (2021),提出因為有 全英語授課政策、全英語授課獎勵要點、全英語授課教學的重點而找出了 環境保護作文英文的解答。

我們的語言:應用、爭議、修辭

為了解決環境保護作文英文 的問題,作者紀蔚然 這樣論述:

沒有語言,事物無法現身。 貫通任督二脈的語言學秘笈 標點符號左右文意 稍有不慎便後悔莫及 錯置逗點要人命 不加分號打官司 驚嘆連連鬧離婚 語言癌問題不小 語言潔癖也是病 話語痙攣人人有 殭屍名詞殺不完 追求完美穩失敗 但人總想把話說得更好 可惜語言滑溜如泥鰍 揭示時遮掩 隱瞞時泄漏 唯有透過「心語」 始能窺見自我與他者的靈魂 24堂趣味十足的哲學課,以日常情境剖析語言的真相與迷思,從親身體驗回溯話語的源頭,一面舉起修辭刀,殺殭屍,解痙攣;一面提醒自己語言不停改變,或可選擇不隨波逐流,倒也不必口誅筆伐。 語言是抉

擇──伸展你的書寫以便伸展你的心智。 應用篇:剖析音標的重要、學習關鍵期、雙語利弊、難搞的標點符號、寫作指南和風格之要。 爭議篇:介紹語言學研究重要的爭論和假說,如語言的源起、演化、本能論和文化論、語言相對論等各學派的基礎論述。 修辭篇:探討語言的藝術,說話或書寫的技巧,即每個人以語言與人互動的方式。藉小說、戲劇、史詩和生活對話,揭示人們如何運用語言傳達字面上和字面以外的意義,進而揣摩心語,領會感受與言說之間的裂隙。 語言之間,無分軒輊;語言之前,人人平等。 本書特色 劇作家的語言課,破解日常生活的說寫迷思。 語言涉及教育、心理、文化、歷史、腦科

學、行為認知、人類學等,影響人類感知和思考模式,思考語言就是思考我們的存在。

再生能源政策與漁業發展之衝突與調和-以離岸風電及漁電共生為中心

為了解決環境保護作文英文 的問題,作者張旻宜 這樣論述:

臺灣國土面積狹小,發展再生能源過程中面臨用地面積不足的困境,本文探討重心為離岸風電與漁電共生,其中離岸風電場的開發區位與沿岸漁業、近海漁業在海域空間上重疊,而漁電共生則係太陽光電板與養殖漁業在魚塭空間上共構,政策推動過程中皆須處理相關之爭議與衝突。 允許海域空間的多重使用為離岸風電場與漁業共存提供可能性,但有關海域共用後風機、電纜、漁船損壞的賠償問題,本文認為政府應訂立相關補償辦法、輔導漁民辦理商業保險或漁民間的互助基金皆為可行方案。本文認為處理沿近海漁業與離岸風電場衝突的根本解決之道為「海洋空間規劃」,藉由制定有效的管理模式來規範不同用海活動間之衝突與合作,文中已整理《歐盟海

洋空間規劃框架指令》及比利時與荷蘭相關法制面之細部作法,荷蘭政府並制定《北海活動評估框架》,係用以確定是否允許用海活動之評估機制。我國海洋委員會已於2018年4月成立,擬透過《國土計畫法》、《海岸管理法》及《海域管理法》(草案)完成整體海洋空間規劃,相關作法仍有待具體實現。 漁電共生政策推動以來,政府為避免地面型光電場在生態、景觀、環境等議題上引發爭議,推動環境與社會檢核機制,但本文認為現行之機制著重處理環境生態層面,有生態疑慮的區域經由科學證據佐證可被列為迴避區,但社會經濟層面該機制的效果有限。本文建議現有的環境與社會檢核機制應納入漁業議題,針對太陽光電設置對漁業造成的影響進行全面盤點

,辨認報告之產出應增列「漁業議題及意見彙整表」,強制要求光電業者進行太陽光電廠之籌設申請時,其提出之環社檢核因應對策或友善措施須包括漁業面向,尤其是漁民關切的生計議題。此外,亦建議政府劃設優良漁塭區位,將其排除在漁電共生專區外,應如同優良農地之管理一般,優良魚塭應維持產業原貌避免任何開發行為。

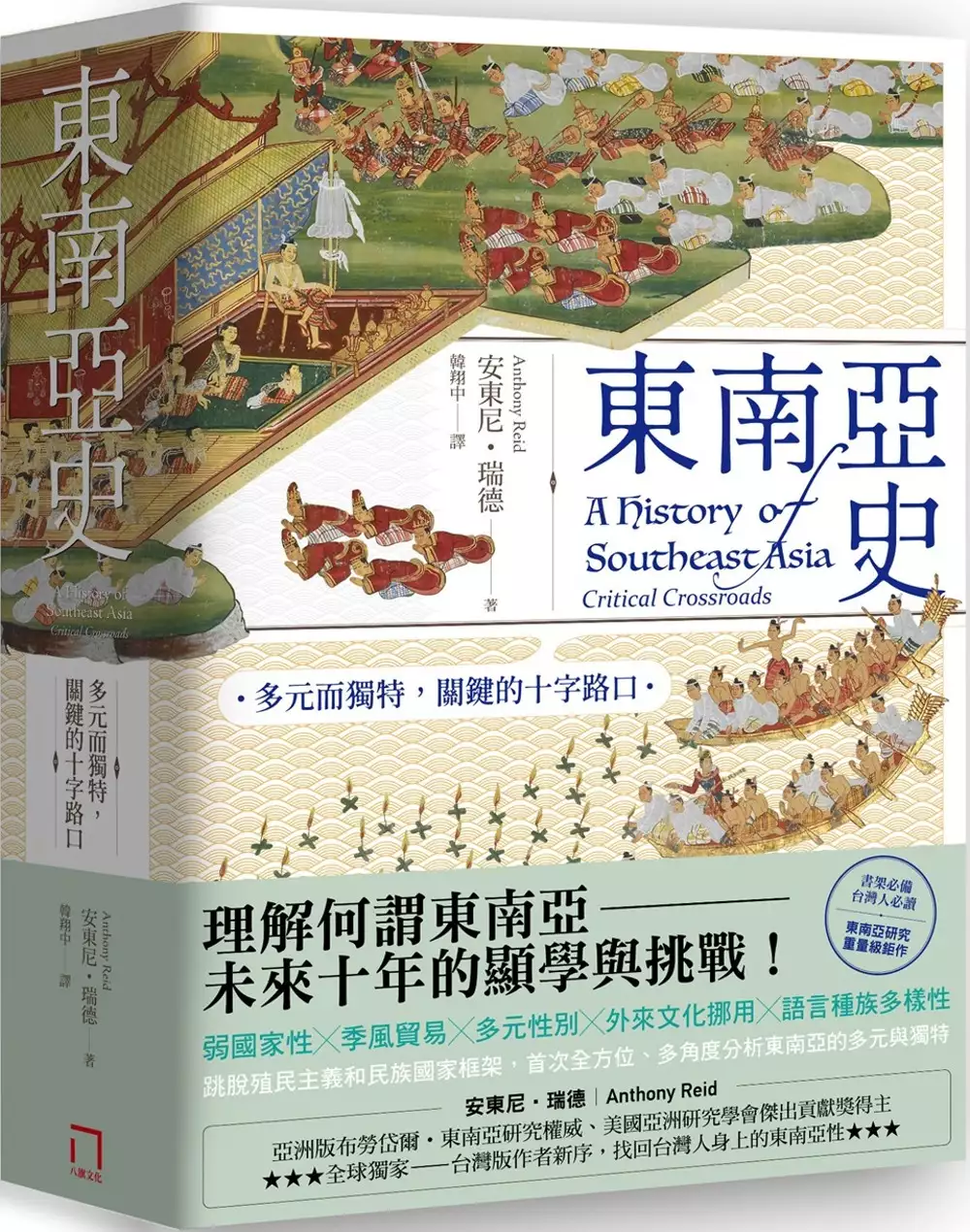

東南亞史:多元而獨特,關鍵的十字路口(未來十年顯學,東南亞研究經典)

為了解決環境保護作文英文 的問題,作者AnthonyReid 這樣論述:

——安東尼•瑞德(Anthony Reid)—— 東南亞史研究權威、亞洲版的布勞岱爾、 美國亞洲研究學會傑出貢獻獎得主 ★★台灣首次出版!東南亞史最權威經典,未來十年顯學!★★ ★★台灣版作者新序,找回台灣人身上的東南亞性★★ ◆ 弱國家性╳季風貿易╳多元性別╳外來文化挪用╳語言種族的多樣性 「東南亞」是超越國別史的大集合 是一塊多元而獨特、只能以「東南亞性」名之的 多元族群文明和濕熱叢林水域 東南亞何以成為「關鍵的十字路口」? 台灣位處十字路口的北大門,該如何與之交流? ■東南亞「不是中國,不是印度」,始終保持自己的獨特性 長久以來,東南亞

地區在它的鄰居眼中就十分獨特,中國人稱之為「南洋」,印度人稱它為黃金之地「蘇瓦納德維帕」(Suwarnadwipa),阿拉伯人將它稱為「爪哇」,歐洲人則稱其為「更遠的印度」或「超出恆河的印度」。 由此可知,東南亞一直都是有著無窮多樣性的獨特區域——它有特殊的環境,包括濕熱的季風氣候、密集的叢林、廣泛的水系,還有火山和海嘯等周期性的自然災害。由於地形的破碎和水域的隔離,人群相互連結的方式主要是透過海洋而非陸地,使得東南亞沒有整合並統治廣大疆土的大帝國。一直到十九世紀初,外人眼中的東南亞依然是個連貫一致的整體,尚未形成民族國家的概念。 現代東南亞的基因庫與語言庫大多來自北方的中國,宗教

與書寫文化則是來自西邊的印度。但是這兩個巨大鄰居的文明對東南亞的影響是有限的,東南亞「不是中國,不是印度」,它始終保持著自己的獨特性。也由於東南亞位處東亞人南下及西方人東來的交會之地,隨著伊斯蘭文明及歐洲文明的進入,各種文明因地理、氣候、貿易等因素於此地邂逅、交匯和衝突,創造出多元燦爛的東南亞文化,使其終成關鍵的十字路口。 ■從無國家、弱國家到民族國家,看東南亞的千年轉變 東南亞地區最早的社會具有強烈的「無國家」(stateless)性。無國家的人們以採集、狩獵和遊耕為生,小心翼翼與更具階級性的王權展開貿易和交流,防止自己被其併吞。這種無國家的性質在東南亞的陸地區(如:今日的緬甸、

泰國和寮國和中國境內雲南等地),被作者稱之為「佐米亞」(Zomia,即高地生活)。 在十九世紀西方民族國家的概念進入前,東南亞的國家概念並不強,可以用「弱國家性」來形容,其中兩種代表的政權形態為:「納加拉」(nagara)和「內格里」(negeri)。前者「納加拉」於第十至十三世紀之間宰制著東南亞大陸區,例如吳哥、蒲甘以及爪哇島的滿者伯夷,它們自視為文明的焦點和神聖王權的中心,依賴水稻耕作取得穩固的糧食來源。後者「內格里」則是十五世紀持續到十七世紀商業時代的主宰者,類似港口城市國家,最著名的有麻六甲、馬尼拉、汶萊……等,因位於航運樞紐而興起,是一系列以海洋貿易為基礎的小型政體,接待國際貿

易商可說是它們存在的根本理由。 至於形塑現代東南亞民族國家的關鍵期是十九世紀上半葉,在此之前,東南亞地區除了區分大越國與中國的疆界之外,並無其他的固定邊界存在。隨著歐洲民族主義的進入,東南亞被納入了一個新的世界體系,荷蘭、英國、西班牙/美國、法國在這片區域上畫定邊界,現代化教育的引入,逐漸形成國語及國族的概念,導致民族主義獨立運動。現今的東南亞各國,便是在二戰後的民族國家獨立潮裡如雨後春筍般形成的。 由此可知,現今東南亞的民族國家、國族語言和邊界是近兩百年的產物。這段期間,在東南亞人生活之中,國家、民族與宗教的重要性變得越來越高,造成了原本是一個整體的東南亞的破裂與分歧。在回顧千年

的東南亞史時,便不能用已知的現代邊界來描述,否則會進入歷史的誤區;也因此,本書作者瑞德便使用島嶼或集水區等地理單位,詳細論述東南亞從無國家、弱國家、到民族國家的複雜歷程。 ■只有理解「東南亞性」,才能看懂東南亞諸國的歷史和本質! 如何保持「多樣性」與「獨特性」兩者之間的平衡,向來是東南亞的挑戰所在;本書正是以「關鍵的十字路口」為基準,橫跨上古至現代兩千年的幅軸,以探尋東南亞地區的多樣性與獨特性。假如我們用最少的詞彙描述何謂「東南亞性」,那就是:環境、性別和弱國家性。 ◎「環境」——指的是東南亞所處的濕熱氣候、季風吹拂的土地,以及板塊交界處不穩定的地質條件 在遠洋航行依賴

風力的帆船時代,每年風向固定交替的季風,對東南亞的海洋航行十分有利,進而成為全球商貿發展的搖籃;由於位處板塊交界處的不穩定地質條件,為東南亞帶來了火山爆發的災難、人口周期性減少,以及因火山灰的覆蓋而產生的稻作文明等特點。 透過日漸精密的定年技術,人們發現巨型火山噴發會導致全球氣候的短期波動,因此瑞德認為東南亞的環境影響是世界性的,東南亞劇烈的火山噴發往往是全球小冰河期的罪魁禍首。正是這樣的獨特環境,造就了東南亞物種和文明的多樣性,這正是東南亞的獨特性之所在。 ◎「性別」——指的東南亞歷史上的女性曾享有人類社會最大的自主性 在經濟方面,東南亞夫妻的財產是由雙方共同持有,各自有經

濟自主性。東南亞人認為應該由女性控制家庭的金錢收入並進行理財,女性的財產權有足夠的保障。因此,東西方貿易商人要和當地女性締結短期婚姻以取得貿易代理權。 東南亞女性的強勢地位,也導致了男性發展出獨特的性服務,以及多元的、跨性別的文化。即使儒家、伊斯蘭教、佛教、基督教將外來的男性主導模式帶進了東南亞,這種性別關係依舊維持某種東南亞的獨特屬性。直到十九世紀殖民主義進入,當地女性的地位才因此下降。 ◎「弱國家性」——指的是東南亞社會不存在統一的中央政府,沒有發展出官僚國家 高地無政府主義一直是東南亞的特質,然而他們依舊發展出自己獨特的文明,例如自給自足種植水稻的「納加拉」,和位於轉運

樞紐成為貿易港口的「內格里」。東南亞文明也因為缺乏政府的箝制而更有活力、更加平等、更重視貿易、更加多樣性。 ■東南亞性獨特而多元,東南亞史將成為未來十年的顯學 本書作者安東尼•瑞德是國際上研究東南亞的第一人,他的研究不是從決定歷史的所謂大事件出發,而是注重環境、地理和普通人的日常生活等年鑑學派的研究方法,因此有「亞洲的布勞岱爾」之稱。此外,瑞德堅持全球史的研究視角,印度、中國、伊斯蘭、近代歐洲的力量在這個關鍵的十字路口相遇、交織和互相影響,正是東南亞在全球史中的重要特徵。 目前台灣出版的東南亞相關主題以國別史居多,且偏重民族主義視角。要探討長達一千三百多年的東南亞通史,若只依

賴殖民主義和民族主義的視角,將無法洞悉東南亞的本質;這是因為東南亞直到十九世紀末才出現所謂的「政治體制」,到二十世紀中葉才出現「民族國家」。 本書便是首部全方位、多角度分析東南亞的多樣性和獨特性的權威之作。行文上不以單一的時間線從古敘述至今,而是分為氣候、貿易、宗教、政治、人文等不同主題深入研究;不同時代所側重的描寫主題也不盡相同,甚至在不同的時代裡,東南亞的大陸區、半島區和群島區幾大區塊之間並非相互接續,有時可能會互相重疊,更能呈現東南亞地區乃至於東南亞史的多元獨特之處。 ■位處十字路口的北大門,台灣是泛東南亞文化的一部分 十七世紀以來,隨著大航海時代的開始,台灣再次涉入東

南亞的海洋網絡。作者就特別指出,台灣島乃是一個龐大語族──南島語族的誕生地,「如果沒有台灣,就不會有東南亞的語言地圖」。 台灣歷史的弱國家、強社會特質非常類似東南亞,事實上,台灣原本就是東南亞文化的一員——台灣社會文化底層的東南亞性非常醒目,不僅僅表現為原住民的南島語言,閩南族群也是泛東南亞文化的重要承載者。此外,台灣和東南亞國家一樣,都位在太平洋火環帶,地震與地熱活動相當活躍,原住民的文化十足珍貴,同時也瀕臨消失的危機,這是因為南島語族原住民在自己的國度當中也一樣被殖民者當成了少數族群。 一直到現代,台灣與東南亞各國都曾向對方學習,但台灣看待東南亞社會的歷史和未來的視角仍舊「從北

向南看」,以陸地思維看海洋世界,甚至出現抱持經濟殖民主義的新南向政策;作者瑞德便強調,「看東南亞,由南往北看的觀點至為重要」——對台灣讀者來說,東南亞絕非只是表層的新南向政策,而是應該透過東南亞看清自己的過去和未來,才是海洋國家台灣與東南亞正確的連結方式。

我國高等教育教師對全英語教學政策之研究 ―以北部師培大學為例

為了解決環境保護作文英文 的問題,作者黃馨儀 這樣論述:

本研究旨在探究大學端曾具體落實全英語授課政策之教師,對相關政策之看法、實踐過程中遇到的困境,如何因應,以及激勵他們堅持下去的誘因。本研究採質性研究,以北部師資培育大學任教之教師且具備全英語授課之工作經驗者為訪談對象,邀請六位大學教授,並透過半結構式訪談進行。最後,依據研究結果可歸納下列結論:中央機關規劃層級至大學端執行層級,囿於周全與系統化的支持系統,導致諸多問題;大專校院精進全英語學位學制班別計畫要點應提供具體可行的參照數據,讓執行人員有所依循;大專校院欲實踐全英語授課教學,現階段需要全面性的盤點校內資源,並提出整體性的規劃﹔教師全英語授課獎勵要點之獎勵金誘因不足,要點制定者應公平、合理的

規劃全英語學習環境所需的相關資源分配﹔激勵教師進行EMI之誘因,應更為多元、滿足教師的個人需求﹔教師教學現況中的難題又以學生學習異質性高、國際生文化差異為主。建議方面,就全英語授課政策面,建議政策推行者應提供具體可行的參照數據,以顯現政策的執行有其成效。此外,也需建置周延且合理的獎勵要點與支持系統;就法制作業面,全英語授課教學之相關法令需再鬆綁;就環境層面,應加強建置我國英語友善學習環境,建置英語輔導管道。最後,建議後續研究者能擴大範圍調查進行全英語授課課程所需的資源。關鍵字:全英語授課政策、全英語授課獎勵要點、全英語授課教學