環保署環評的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馬以工寫的 歲時律動:智慧四千年的二十四節氣 和馬耀‧基朗,林志興,希南・巴娜妲燕的 臺灣原住民的神話與傳說(2):阿美族、卑南族、達悟族都 可以從中找到所需的評價。

另外網站四接是否可行?立委曝3大關鍵批缺電說倒因為果| 產業動態也說明:四接環評審查爭議不斷,環保署宣布環評會議延期召開。有立委認為,四接東移恐破壞生態,還會造成安全問題,也有立委直指四接是否可行有3大關鍵, ...

這兩本書分別來自時報出版 和新自然主義所出版 。

法鼓文理學院 環境與發展碩士學位學程 張長義所指導 陳載福的 台灣環境影響評估制度下司法救濟議題之研究—以臺東美麗灣開發環評案為例 (2020),提出環保署環評關鍵因素是什麼,來自於二階段環評、民眾參與、行政處分、司法救濟、當事人適格。

而第二篇論文國立臺灣大學 社會學研究所 劉仲恩所指導 吳岱陵的 「再見」大林蒲:從在地視角解構遷村政策的環境正義 (2020),提出因為有 大林蒲、環境正義、睦鄰制度、圍牆外社區、遷村政策的重點而找出了 環保署環評的解答。

最後網站中科二期擴建環評遭批假的環保署:過程公開透明【更新】則補充:中科管理局推動擴建中科二期,今(5)日在環保署進行環評審查,不過有環保團體指出,這次開發案是為了讓台積電擴建2奈米新製程廠房,不滿這將會導致 ...

歲時律動:智慧四千年的二十四節氣

為了解決環保署環評 的問題,作者馬以工 這樣論述:

獻給四千年來努力摸索 創造這個文化的所有人們 人類的演進是由於好奇心、求知欲及敏銳的觀察力,不論日之升落、月之盈虧、星的轉移、四季寒暖,都有週期性規律的變化,漸而萌生物候曆,成為生活遵從的規範。 從夏朝的二至(冬至、夏至)發展成二十四節氣,是經過了約二千年左右的摸索與努力。二十四節氣反映出精確的播種日期、雨水多少與霜期長短。先民體認環境、艱苦奮鬥適應環境,形塑農業社會重要的節氣觀念,成為與生活相關的一環,所創造出的正是文化與文明。 然而,不論二十四節氣或七十二候,現代人皆已十分陌生。民間雖仍留存一些歲時節慶的祭典儀式,但缺少了對其形成意識的認知。希望藉著本書,能建立一個生

命終而復始、生生不息的自然觀,使現代人在遼闊的宇宙時空浩瀚中,經由這種「節與氣的度過儀式」找到有限生命的憑依,並將這種經驗傳承下去。 名家推薦 余範英(余紀忠文教基金會董事長) 黃一農(中央研究院院士) 簡靜惠(洪建全教育文化基金會榮譽董事長) ——誠摯推薦(依姓名筆畫排序) 由「我們只有一個地球」,搶救「林安泰古厝」,追尋三百年前郁永河採硫故事,完成《幾番踏出阡陌路》。輾轉數十載過盡千帆,以工志學初衷不變。近年來,面對極端氣候頻現,更就大自然深入觀察,以天地運行有常,回歸中國歲時節氣的古往今生,著墨於長年關注的氣候變化與歷史興替,滙聚「交節換氣」的奥妙,記取「趨吉避

凶」的常民智慧。 崇尚風雅、眷戀珍奇,以工掇拾舊夢探古求今,遍搜散佚的畫冊書簡、精選收集儀式、典章、圖片,為忙碌眾生融入自然,譜下歸途,值得細細體會,擁為珍藏。——余範英(余紀忠文教基金會董事長) 受天人感應說影響,古代的觀象、授時、治曆、星占與擇日等行為,皆與社會互動密切,《歲時律動》即努力呈現這數千年的智慧。——黃一農(中央研究院院士) 每當我走在淡水紅樹林步道,就會想起老友馬以工,這是當年她在文建會工作時,在陳奇祿主委的支持下修建的步道。一大片的紅樹林沿著淡水河從竹圍到淡水站,綠意盎然充滿生機!而三十餘年前《中國人傳承的歲時》印製是以工當年任職文建會的功績之一。我有幸得到

一本愛不釋手,一直期待重印分享大家,今天終於如願。 以工才學淵博,記性悟性超人,重編的為《歲時律動:智慧四千年的二十四節氣》,呈現古老的智慧與當代藝術結合的美感!帶領我們在生活中體會節氣觀念,也梳理文化的演變!值得大家學習閱讀!——簡靜惠(洪建全教育文化基金會榮譽董事長)

環保署環評進入發燒排行的影片

✔︎ 成為七七會員(幫助我們繼續日更,並享有會員專屬福利):http://bit.ly/shasha77_member

✔︎ 購買黃臭泥周邊商品: https://reurl.cc/Ezkbma 💛

✔︎ 訂閱志祺七七頻道: http://bit.ly/shasha77_subscribe

✔︎ 追蹤志祺IG :https://www.instagram.com/shasha77.daily

✔︎ 來看志祺七七粉專 :http://bit.ly/shasha77_fb

✔︎ 如果不便加入會員,也可從這裡贊助我們:https://bit.ly/support-shasha77

(請記得在贊助頁面留下您的email,以便我們寄送發票。若遇到金流問題,麻煩請聯繫:[email protected])

#大潭藻礁 #三接

各節重點:

00:00 前導

02:04 藻礁是什麼?

02:54 哇!是千年藻礁!

04:33 三接開發案,曾一度胎死腹中!

06:14 重新啟動的大潭三接開發案

07:44 大潭三接正式通過環評

09:22 預告

09:47 結尾

【 製作團隊 】

|企劃:宇軒

|腳本:宇軒

|編輯:土龍

|剪輯後製:絲繡

|剪輯助理:歆雅

|演出:志祺

——

【 本集參考資料 】

→【藻礁攻防】公投連署近59萬 工作小組提醒只剩2天截止收件:https://bit.ly/3t3UFti

→三問藻礁爭議:藻礁究竟是什麼?如何成為藍綠對決戰場的? 端傳媒:https://bit.ly/2PSJQfA

→【賴清德拍板三接環評】「搶救藻礁」時間軸總整理 爭議始末一次看懂:https://bit.ly/3bCMu1k

→台灣藻礁記事 - 戴昌鳳 著 - 臺大校友雙月刊:https://bit.ly/3tfohnX

→學者用科學證據搶救大潭藻礁 生態研究登上國際期:https://bit.ly/3tmp5HJ

→【藻礁攻防】曾提接收站外海推移環團堅拒 府院多次溝通「沒共識」 蘋果日報:https://bit.ly/2OIaR4G

→【發電前,藻礁先說再見?02】 面對未知的生態,還沒弄明白、開發就先來!:https://bit.ly/3t6GmV2

→林惠真:7000年的藻礁青春,出嫁/價吧! 環境資訊中心:https://bit.ly/3civUDe

→學者用科學證據搶救大潭藻礁 生態研究登上國際期刊:https://bit.ly/2OMkKhF

→2003年的今週刊報導:https://bit.ly/2OpMeKd→接手觀塘港 中油無意屈從:https://bit.ly/2OpMeKd

→東鼎投資案已到解密時刻:https://bit.ly/3l5N7Uc

→第三接收站下週再闖環差 中研院學者怒:調查未完、何來「迴避替代」:https://bit.ly/3ciwEbu

→環保署湊滿十人開會,「三接」環評過關 - 焦點事件:https://bit.ly/3eqjQSY

→大潭藻礁與三接 - 焦點事件:https://bit.ly/30LwwvP

→【觀塘三接爭議】大潭藻礁恐遭活埋!:環團要求中油立即停工:https://bit.ly/3l6H8hX

→「藻礁換深澳」你買單嗎?賴清德:若觀塘通過環評,可有條件停建深澳電廠:https://bit.ly/3qBfsTD

→中油三接恐危害藻礁生態 環團求撤銷環評敗訴:https://bit.ly/2OMlB1R

→保育藻礁類聽證會取消 環團農委會前拍桌抗議:https://bit.ly/3bDg86s

→蔡雅瀅/經濟部和中油應誠實面對藻礁公投:https://bit.ly/3l5yaRY

→環保署環評書件查詢系統:https://bit.ly/2OJ8NJT

→中油環差報告:https://bit.ly/3ckXQGu

→行政院環境保護署環境影響評估審查委員會組織規程:https://bit.ly/3vhtQ6T

\每週7天,每天7點,每次7分鐘,和我們一起了解更多有趣的生活議題吧!/

🥁七七仔們如果想寄東西關懷七七團隊與志祺,傳送門如下:

106台北市大安區羅斯福路二段111號8樓

🟢如有引用本頻道影片與相關品牌識別素材,請遵循此規範:http://bit.ly/shasha77_authorization

🟡如有業務需求,請洽:[email protected]

🔴如果影片內容有誤,歡迎來信勘誤:[email protected]

台灣環境影響評估制度下司法救濟議題之研究—以臺東美麗灣開發環評案為例

為了解決環保署環評 的問題,作者陳載福 這樣論述:

環境影響評估結果導致司法救濟,學者或司法實務者均認為導因於環評法制不夠完備;尤其在環評程序中,民眾參與不足。近十餘年環評運作現況,仍以專業為主,亦見政治力介入痕跡,常忽略在地知識與經驗,當地居民的環境法益常被開發行為所侵害,更遑論公法益的環境與生態。中華民國環境影響評估法自民國83年立法施行以來,該法附屬行政命令亦相繼公布,似已形成完備的環評法制;但由於解嚴以來,社會意識伴隨政治運動而覺醒,環保抗爭成社會意識覺醒的公民運動之一;環境保護及生態永續的議題,因逐漸與國際接軌,而環評站在環保預防機制的最前端,卻因政經獨大,致環評運作時,不盡符合環境基本法所揭櫫的「環境保護優先」理想;尤其二階段環評

設計,許多開發案環評,實務運作,在第一階段採書面審查沒有縝密公民參與的環評程序之下,70%以上即已結案竣事,很少能進入第二階段。論者咸認一階環評民眾參與嚴重不足,當地居民生命、身體、財產等法益預期受侵害而群起反對政府所作行政處分。近十餘年來,受害居民結合公益環團,及知識份子論述,在抗爭無力之餘,乃訴諸司法救濟,亦常見媒體披露;適巧地球暖化、極端氣候變遷等世界性環境因素,法官裁判累積案量可供印證司法救濟實務者,已越來越多,且依法偏向肯認居民及環團有訴訟權能;有學者認為環評的司法救濟程序,是民眾參與環評的另一形式,亦呼應環境保護的普世價值。已通過環評審查結論的行政處分而被法官判決撤銷的案例,所在多

有,毋寧是值得注意的司法進步。本研究以臺東縣美麗灣開發環評為案例,試圖尋找並印證更多環評建制的缺失源頭;該案例可證:司法救濟乃在環評程序已終結,行政處分已作成,權益關係人因不服該行政決定,可藉訴願或司法審判尋求除去行政侵害的最後手段。目前公認,民眾參與環評,已是世界性潮流,證實可減輕開發衝突,減少行政訴訟,是環境保護與居民權益保障的有效利器;因此,我國的二階段環評制度,宜強化環評的民眾參與之機制,方能減抑行政訴訟之困擾。

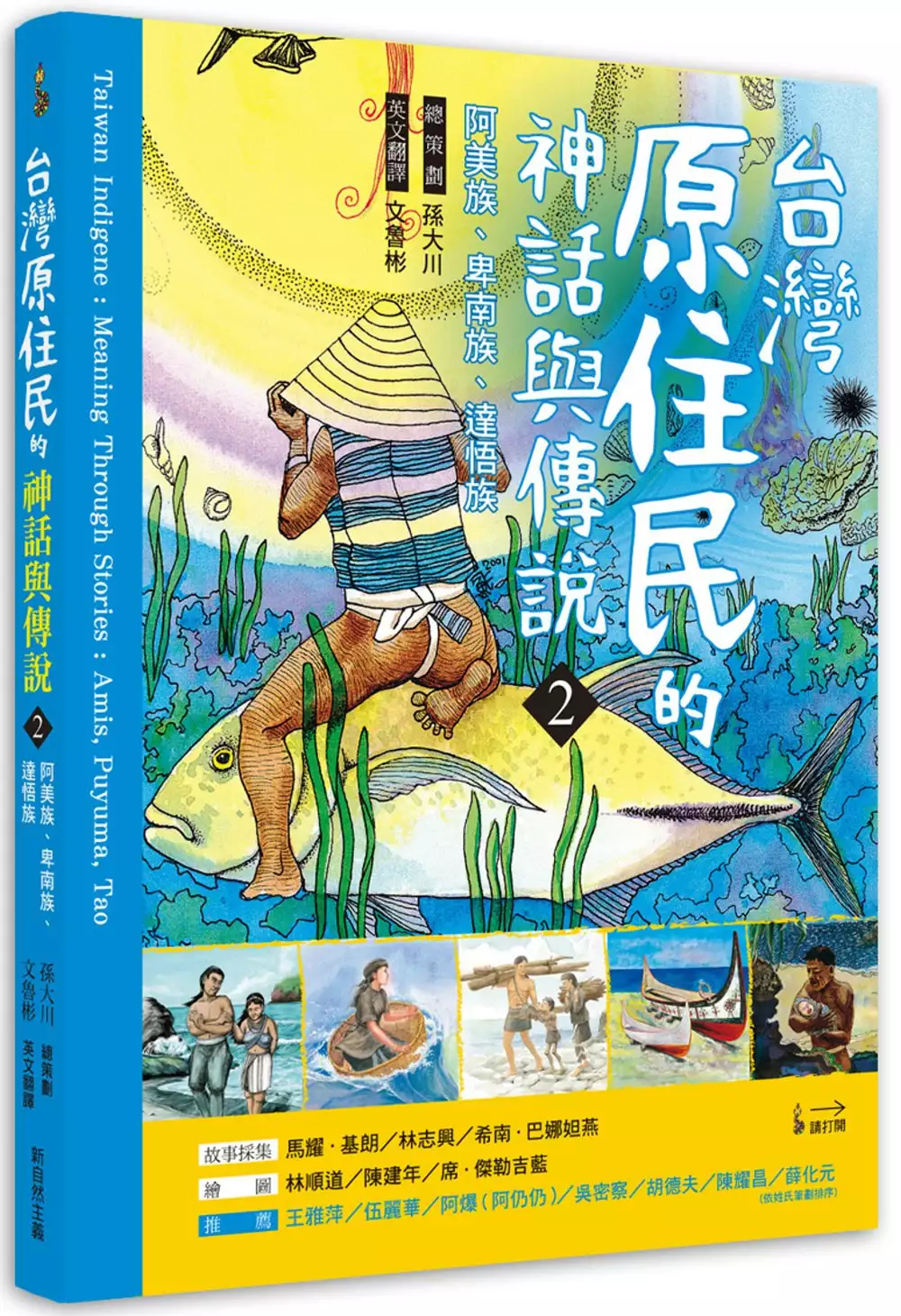

臺灣原住民的神話與傳說(2):阿美族、卑南族、達悟族

為了解決環保署環評 的問題,作者馬耀‧基朗,林志興,希南・巴娜妲燕 這樣論述:

★ 感謝讀者長久以來支持的臺灣原住民十冊的神話與傳說! ★ 把十冊變為三冊,在購書與收藏上更為方便! ★ 榮獲新聞局第21次中小學生優良讀物圖畫類推薦! ★《卑南族:神祕的月形石柱》榮獲第43梯次「好書大家讀」故事組好書推薦! 在這個面積只有三萬六千平方公里的婆娑美麗之島上,孕育出卑南、泰雅、阿美、邵族、魯凱、賽夏、鄒族、排灣、達悟、布農等等原住民族群,形成豐富多樣的台灣原生文化。 台灣原住民儘管各族的生活文化不盡相同,但卻一致的敬畏、順從大自然的規律與力量,尊重、愛惜天生萬物。他們以祭儀節慶謝天、祭祖,敬天且感恩;以禁地、禁

忌告誡後代子孫,默默維護水源地及山林資源。 由孫大川教授策畫出版的原住民神話與傳說,邀集了許多優秀的原住民,如卑南族的故事採集者就是台灣史前文化博物館副館長林志興、繪者則是金曲獎知名創作者陳建年,排灣族故事採集撒可努不但創作還創辦了獵人學校,達悟族繪者席‧傑勒吉藍、魯凱族繪者伊誕‧巴瓦瓦隆等知名藝術家,共同參與圖文製作及編輯。嘗試透過生動的故事,搭配精緻彩繪圖畫,勾勒出原住民信仰、儀式、禁忌、圖騰、生活智慧與技能,並透過中、英文對照,希望讓國人以及海外讀者能認識台灣原住民寶貴的生活文化遺產,也讓台灣這段遠古歷史變得清晰、鮮活、可親。 讓我們在經濟起飛帶來了對自然

與生態的重大衝擊與危機之際,從原住民與大地共生的生活文化中得到智慧。是青少年了解原鄉文化的最佳圖畫書。 本書特色 * 中英文對照,讓國人以及海外讀者可一起閱讀了解原住民文化。 * 許多單詞註釋,方便更加了解原住民文化與用詞。 * 各族語言、漢語拼音和羅馬拼音對照表,讓你開口溝通沒煩惱~ * 各族文化導覽圖,拜訪也可以輕輕鬆鬆的! 好評推薦 王雅萍 國立政治大學民族學系副教授 伍麗華 校長立委 阿爆(阿仍仍) 吳密察 國立故宮博物院院長 台灣史學者 胡德夫 民歌之父/原權會創會會長 陳耀昌 醫師 薛化元

政治大學台灣史研究所教授

「再見」大林蒲:從在地視角解構遷村政策的環境正義

為了解決環保署環評 的問題,作者吳岱陵 這樣論述:

有別於常見的反迫遷土地運動,大林蒲居民在2017年政府民調中,呈現高達九成的遷村贊成率,本研究主要回答九成遷村民調贊成率的成因。既有研究多以環境保護、對抗污染的角度切入大林蒲,在地需求、關懷、情感與社會脈絡等卻被概括為「受污染的在地居民」、或成為輔助環境正義論述的客體,然如此卻忽視居民間的異質性,與其對污染事實的差異想像。本研究透過微觀視角檢視遷村想望的在地起源與變遷,並討論紅毛港遷村案對大林蒲人的影響;接著分析畢ye高雄城市發展政策,指出二十一世紀的高市府仍延續1970年代國民黨政府的開發主義,而在地環境運動者與外來環境團體在反開發的環保訴求下,建構出大林蒲環境不正義敘事,然透過田野調查,

卻發現環境正義與反開發運動並非在地日常關懷,反而,1990年代中期至今,在地居民更與周遭工廠發展出近二十年相對穩定的共處關係,顯然單一的環境正義敘事並無法解釋高度遷村民調贊成率之成因,遷村意願更是鑲嵌於地方歷史經濟脈絡中,並受到多方行動者與宏觀政策發展的影響。本研究發現,大林蒲遷村政策在民調中呈現的高贊成率,主要奠基於內部因素上,並受到外部因素的強化:內部因素為紅毛港遷村案為當地帶來的深刻影響,外部因素則為近代城市發展政策下,加諸於高雄西南沿海地區的居住推力,而內部因素更是在地居民視遷村為最終依歸的主要原因,反而,原旨在追求環境保護的環境不正義敘事,卻為政府與偏好遷村者所策略性挪用,以賦予遷村

政策推動的正當性。

環保署環評的網路口碑排行榜

-

#1.第14屆環評委員名單公布潘忠政:多是官方滿意的開發派人選

環保署 今(2日)公布第14屆環境影響評估審查委員名單,共有7名為前屆委員連任,達到法定上限。除了環保署正副署長、5名機關代表委員外,在14名專家 ... 於 e-info.org.tw -

#2.環署環評大會資訊公開釋誠意? 副署長:「環團不配合 - 苦勞網

環保署 面對各界資訊公開的壓力釋出些許善意,撤除了原本記者旁聽室與環評大會會場中間的玻璃隔間,然而本屆的環評大會還是一次比一次精采。 於 www.coolloud.org.tw -

#3.四接是否可行?立委曝3大關鍵批缺電說倒因為果| 產業動態

四接環評審查爭議不斷,環保署宣布環評會議延期召開。有立委認為,四接東移恐破壞生態,還會造成安全問題,也有立委直指四接是否可行有3大關鍵, ... 於 www.nownews.com -

#4.中科二期擴建環評遭批假的環保署:過程公開透明【更新】

中科管理局推動擴建中科二期,今(5)日在環保署進行環評審查,不過有環保團體指出,這次開發案是為了讓台積電擴建2奈米新製程廠房,不滿這將會導致 ... 於 news.pts.org.tw -

#5.推動政策-獎勵措施-地熱開發10MW以下免環評

環保署 修正發布「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」 ... 六、再生能源之發電設備,裝置容量未達2,000瓩,可免實施環評;地熱發電修正為 ... 於 www.geothermal-taiwan.org.tw -

#6.行政院環境保護署「環評開發案論壇」:首頁

歡迎民眾針對開發案,在「環評開發案論壇」自由發表意見及討論, 因本論壇主要是收集開發案準備進行環境影響評估前之民意,對於民眾意見我們將不會回應數,且保留逕行 ... 於 eiadoc.epa.gov.tw -

#7.環保署環境影響評估審查委員會委員名單 - 政府資料開放平臺

環保署環境影響評估 審查委員會委員名單。(資料來源網址:https://eiadoc.epa.gov.tw/eiaweb/) 於 data.gov.tw -

#8.環保署環評大會審查通過捷運棕線環境影響說明書 - 桃園市政府

環保署環評 大會審查通過捷運棕線環境影響說明書 · 發布日期:111-10-12 · 發布單位:捷運工程局 · 提供單位:綜合規劃科. 於 www.tycg.gov.tw -

#9.環保署別再踐踏環評法 - 地球公民基金會

環保署 不惜挑起司法與行政間的憲政爭議,又再度耗費公帑,在平面媒體刊登半版廣告,不僅聲稱有關撤銷中科三期環評的司法判決是無效用、無意義, ... 於 www.cet-taiwan.org -

#10.112/3/22 環保署修正發布「開發行為應實施環境影響評估細目 ...

環保署 於112年3月22日修正發布「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」(下稱認定標準)部分條文及第46條附表六,本次修正參考各機關提供 ... 於 epf.org.tw -

#11.環保署環境影響評估審查委員會第414次會議_觀塘工業港(外推 ...

中油則主張「每季」一次監測海岸覆沙。惟政府於公投期間宣傳外推方案不會影響生態,甚至設置直播設備大力宣傳(但直播鏡頭卻不朝施工中的機具拍攝)。施工 ... 於 zh.wildatheart.org.tw -

#12.環保署擬讓各部會「自己」辦環評會,是更有效率還是護航?

環境影響評估 可以分為「政策環評」跟「個案環評」兩種,兩者雖然都是由環保署召集環評小組審查,但規模及審查重點非常不同。 於 www.thenewslens.com -

#13.環保署修正發布「環境影響評估書件審查收費辦法」第六條及第 ...

環保署 為反映環境影響評估(以下簡稱環評)審查成本,針對表列或自願進行第二階段環境影響評估之開發行為,檢討調整第一階段環境影響說明書之收費費額,並明確化開發 ... 於 www.taihe.com.tw -

#14.環保署環評委員遴選開跑邀專家學者共同為環境把關

環保署 第14屆環境影響評估審查委員即將於今年7月底任期屆滿,為銜接第15屆環評委員會任務,環保署自即日起至6月7日止公開接受法人、機關、大專院 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#15.預告「行政院環境保護署環境影響評估審查委員會組織規程」第 ...

行政院環境保護署公告:預告「行政院環境保護署環境影響評估審查委員會組織規程」第4條、第11條修正草案. ENVIRONMENTAL PROTECTION ADMINISTRATION, EXECUTIVE YUAN ... 於 join.gov.tw -

#16.基隆市府廢止「協和電廠四接同意函」!環保署:環評審查不受 ...

對此,環保署表示,基隆市廢止同意開發函,是指保育區的審查,跟環保署環評為不同法規程序,將各自依法執行。 協和四接是台電為了降低碳排放量,在基隆 ... 於 newtalk.tw -

#17.環評審查流程 - 新北市政府環境保護局

落實環境影響評估,開發行為嚴格把關. 基於國家長期發展利益,環境保護與經濟發展應兼籌並顧,行政院環保署於1994年12月30日 ... 於 www.epd.ntpc.gov.tw -

#18.環境影響評估Q&A 題庫 - 經濟部工業局產業資訊網

工業局核准,則將由環保署進行審查,兩者審. 查程序相同。經濟部工業局會針對重大案件秉. 持目的事業主管機關之管理職責,除辦理轉送. 作業外,亦會先進行環評相關報告 ... 於 proj.ftis.org.tw -

#19.行政院環境保護署環境影響評估審查委員會專家學者委員遴選要點

法規名稱:, 行政院環境保護署環境影響評估審查委員會專家學者委員遴選要點. 時間:, 中華民國112年3月10日. 立法沿革:, 中華民國112年3月10日行政院環境保護署環署綜 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#20.環保署環委換屆抵制三接者全不續任 - 焦點事件

焦點事件記者王子豪報導. 第12、13屆環保署環評委員換屆,只有1人留任,出現「大換血」的情形,圖為第12屆環委審查三接開發案。(攝影:王子豪). 於 eventsinfocus.org -

#21.行政院環境保護署

公告, 本署自即日起至112年6月7日止,公開接受各界推薦第15屆行政院環境保護署環境影響評估審查委員會專家學者委員,逾期、資料不齊或資格不符者不予受理。 1121059320 ... 於 www.epa.gov.tw -

#22.環評審查程序介紹及案例分享

由各級環保主管機關所設之環境影響評估審查委員 ... 環保署環評審查程序(實務面) ... 開發規模縮小、空氣污染物排放量降低,經107.3.14環保署第環境影響評估審查委員會. 於 eia.epb.taichung.gov.tw -

#23.立院三讀!環保署升格為環境部掌環評等9大事項 - 風傳媒

... 包括環境影響評估、空氣品質及水體品質保護等,並設立氣候變遷署等4個次級機關。[啟動LINE推播]每日重大新聞通知行政院通過修法6部會組改環保署、 ... 於 www.storm.mg -

#24.(環境影響評估) 「行政院環境保護署環境影響評估審查委員會 ...

2022-08-19 發布單位:綜合計畫科. (環境影響評估) 「行政院環境保護署環境影響評估審查委員會組織規程」草案業經行政院環境保護署以111年8月11日環署綜字第1111105505 ... 於 www.chepb.gov.tw -

#25.環保署第15屆環評委員遴選開跑公開接受各界推薦| 風傳媒

環保署 第14屆環境影響評估審查委員會委員即將於112年7月31日任期屆滿,為銜接第15屆環評委員會任務,環保署自即日起至112年6月7日止公... 於 today.line.me -

#26.環保署預告修正「環境影響評估法」 - SlideShare

1 【行政院環境保護署】 環境影響評估法修正草案修正重點說明106年09月20日 真正對環境有重大影響之虞約為20%開發行為,但它們對環境的衝擊卻遠 ... 於 www.slideshare.net -

#27.爭議太大!環保署「因故延期」四接環評審查 - 好房網News

環保署 原訂本周五(2)召開協和電廠更新改建案(第四天然氣接收站)第五次環評專案小組初審會議,不過環保署昨(31)日下午更正會議通知,這場環評 ... 於 news.housefun.com.tw -

#28.相關連結-資訊延伸連結-環境影響評估-環評與教育訓練 - 環保署

相關連結 · 環境影響評估書件查詢系統(地方政府建置資料入口) · 環評書件查詢系統 · 開發案上網討論申請 · 環評開發論壇. 於 www.epa.gov.tw -

#29.環保署環評審查通過捷運棕線環境影響說明書| 大紀元

環保署 10月12日召開環評大會審議桃園捷運棕線計劃環境影響說明書,經捷運工程局針對捷運棕線之環境影響及減輕作為充分說明後,獲委員會同意通過捷運棕 ... 於 www.epochtimes.com -

#30.把關離岸風電環保署持續落實環評監督作為 - 民眾日報

環保署 表示,112年還會有風場陸續展開海域及陸域施工作業,也有風電業者依據能源局第三階段區塊開發規劃新設風場,將持續在環評審查通過後嚴格把關,要求 ... 於 www.mypeoplevol.com -

#31.109.02.12環保署環境影響評估審查委員會第371次會議- YouTube

109.02.12行政院 環境保護署環境影響評估 審查委員會第371次會議討論事項:南部科學園區橋頭園區開發計畫環境影響說明書*因應無紙化,環評審查會議相關 ... 於 www.youtube.com -

#32.::歡迎光臨新竹市環境保護局(環境影響評估)::

‧環評審查中個案意見投書相關資料,請至行政院環境保護署「環評開發案論壇」查詢。 檔案類型, 檔案說明, 檔案大小. 返回上頁. 於 www.hccepb.gov.tw -

#33.四接環評基市喊停環署堅持續審

對於基市府要求暫停環評,環保署綜計處科長陳彥男表示,基隆市政府轄管的水產動植物保育區是以《漁業法》規定,因此台電需依《漁業法》向基市府提出 ... 於 www.merit-times.com -

#34.環保署環評委員接受報名為期2周限期推薦- 生活- 中時

為審查重要開發案件對環境的影響,環保署設有21人的環評審查委員會,委員包括機關委員7人及專家學者委員14人,依規定任期為2年,將於7月31日屆滿, ... 於 www.chinatimes.com -

#35.不及格的環保署環評委員名單! - PeoPo 公民新聞

在行政院環境保護署環境影響評估審查委員會組織規程第四條規定,需有學術專長及實務經驗的專家,但綜觀上述名單,僅有學術專長的教授14位,竟無任何1位 ... 於 www.peopo.org -

#36.環保署:協和四接東移在環評範圍內無須重辦範疇界定 - 自由時報

基隆協和電廠要興建天然氣接收站(四接),但環評階段將範疇從早期方案東移為3.0版,遭基隆市政府、環保團體與民意代表等抗議,環保署今(2日)回應, ... 於 news.ltn.com.tw -

#37.環評書件查詢系統不需申請即可查閱 - 金門縣政府

環保局指出,環保署因應行政院指示檢討環評制度,該署已提出環評法規修正草案之規劃與期程,相關法規草案預告時亦於該署「環評書件查詢系統」周知,並將針對法規修正內容 ... 於 www.kinmen.gov.tw -

#38.最新消息-公務專區-環評個案審查 - 雲林縣環境保護局全球資訊網

相關意見如果涉及環保之檢舉、陳情等須由本局相關單位處理並正式答復的案件,請到本局民意交流公害陳情網頁處理;業者如有環境檢測技術、環境檢測機構等問題,請到環保署環 ... 於 www.ylepb.gov.tw -

#39.行政院環境保護署函知環境影響評估審查通過之開發案件,其 ...

一、依據該署104年7月20日環署綜字第1040058061號函辦理。 二、該署於104年7月3日修正發布之環境影響評估法施行細則第36條第1項規定【本部104年7月7日臺教 ... 於 oga.lit.edu.tw -

#40.環境保護署-行政院環境保護署

405環評會議直播 LIVE · 401環評會議直播 LIVE · 405環評會議直播 LIVE ... 分享到. facebook gplus 新浪微博. 更多... twitter pinterest mail. 行政院環境保護署. 於 epa.hievent.hinet.net -

#41.環保署第15 屆環評委員遴選開跑至6 月7 日止公開接受外界推薦

環保署 第14屆環境影響評估審查委員會委員即將於112年7月31日任期屆滿,為銜接第15屆環評委員會任務,環保署自即日起至112年6月7日止公開接受法人、 ... 於 www.owlting.com -

#42.執行中美環保合作協議第8號執行辦法赴美考察環評監督機制

在白宮設有NEPA Council 委員會係最高政策執行單位,程序係由各計畫提出或目的事業主管機關擔任Lead Agency, 主辦環評審查及決定之機關(環保署擔任NEPA程序之諮詢單位) ... 於 report.nat.gov.tw -

#43.環保署環評委員遴選開跑邀專家學者共同為環境把關- 文教新聞

環保署 第14屆環境影響評估審查委員即將於今年7月底任期屆滿,為銜接第15屆環評委員會任務,環保署自即日起至6月7日止公開接受法人、機關、大專院 ... 於 www.ner.gov.tw -

#44.環保署棄守環評等於自廢武功 - 今周刊

環保署 七月通過「六輕四.七期擴建案」,但台塑不滿將「油漆塗布」等五項揮發性有機物(VOCs)查核方式算入排放總量,而向環保署提申覆。 於 www.businesstoday.com.tw -

#45.爭議太大! 環保署「因故延期」四接環評審查 - 聯合報

環保署 原訂本周五(6/2)召開協和電廠更新改建案(第四天然氣接收站)第五次環評專案小組初審會議,不過環保署今(31)日下... 於 udn.com -

#46.楠梓產業園區環評審查通過 - 高雄市政府環境保護局

環保局張瑞琿局長表示,後續本案將比照環保署環評案成立監督小組。本次環評大會,環評委員在確認相關環境議題及疑慮已釐清處理後始作成通過環評審查之決議。 於 ksepb.kcg.gov.tw -

#47.謝國樑憂四接若爆炸恐毀基隆環團闖入抗議四接環評擇期再審

環境保護署 今天開會審查基隆協和四接環評案,儘管因場外有環保團體抗議,環評採閉門會議審查,在時力立委陳椒華提出程序問題,環保團體「守護外木山行動 ... 於 www.ctwant.com -

#48.環保署修正發布「開發行為環境影響評估作業準則」部分條文及 ...

資料來源:行政院環境保護署. ::: 環保署於110年2月2日修正發布「開發行為環境影響評估作業準則」部分條文及第8條附件二,本次修正重點包含環境品質現況調查原始數據應 ... 於 eycc.ey.gov.tw -

#49.苗栗縣環境影響評估資訊網

基於國家長期發展利益,環境保護與經濟發展應兼籌並顧,行政院環保署於83年12月30 ... 環境影響評估:指開發行為或政府政策對環境包括生活環境、自然環境、社會環境及 ... 於 www.mlepb.gov.tw -

#50.臺南市政府環境保護局-審查中環境影響評估案件

歡迎民眾針對審查中之環境影響評估案件提出您的寶貴意見! 環評審查民眾意見信箱 [email protected]. 其他環境影響評估案件請至行政院環境保護署環境影響評估 ... 於 web.tainan.gov.tw -

#51.高雄市政府環境保護局環境影響評估網站

開發計畫類別, §28 環境保護工程之興建. 基地現況, 已停業. 環保署移轉原因, 廢清法權責移轉地方政府. 開發單位, 昌冠企業有限公司. 開發單位住址, 高雄市大寮區田單四 ... 於 test.clweb.com.tw -

#52.行政院環境保護署「環評書件查詢系統」:首頁

書件查詢. 本區提供環評書件查詢功能,資料來源主要是本署及縣市環保局歷年受理審查之環境影響評估書 ... 於 eiadoc.epa.gov.tw -

#53.經濟部攜手環保署,收購舊車減碳排

在滿足產業用地需求同時,工業局也致力於減少對環境不良影響,透過溫室氣體和空氣污染物增量抵換等措施,履行環評承諾的環保目標,預計未來每年需抵換VOCs ... 於 www.moea.gov.tw -

#54.110年-環評審查結論-環境影響評估-環評與教育訓練 - 環保署

編號 標題 發布日期 資料大類 檔案下載 下載次數 10 大肚機廠新建工程環境影響說明書 110‑09‑06 廢止審查結論 PDF 210 11 馬公港整體規劃環境影響說明書 110‑09‑03 廢止審查結論 PDF 183 於 www.epa.gov.tw -

#55.其他文件 - 臺北市政府環境保護局

1, 臺北市推動宜居永續城市環境影響評估審議規範. 2, 臺北市政府環境影響評估審查委員會第13屆委員名單. 3, 環保署-環評顧問機構評鑑結果及評鑑計畫. 於 www.dep.gov.taipei -

#56.淺談環境影響評估審查與開發案開發期程規劃

之後歷經近一年之環評作業與一年餘之審查過程,終在2011 年7 月. 由環保署公告環評審查結論。若可回溯本計畫規劃之初,開發單位不謀「迴. 避」環評審查,立即同步進行工程 ... 於 www.cienve.org.tw -

#57.環保署第15屆環評委員遴選開跑公開接受各界推薦!

環保署 第14屆環境影響評估審查委員會(下稱環評委員會)委員即將於112年7月31日任期屆滿,為銜接第15屆環評... 於 www.upmedia.mg -

#58.環保署「環境影響評估書件查詢系統」功能更新

為落實資訊公開、加強環境影響評估民眾參與,行政院環境保護署自民國90 年起即已建 ... 查詢】、【案件清單】、【案件進度】、【審查會議】,除原有功能之外,並依環保. 於 www.dgbas.gov.tw -

#59.【公告】行政院環境保護署自即日起至110年6月15日止

被推薦人資格及專長類別,請參閱行政院環保署「環境影響評估審查 ... 學者委員遴選要點」第3點、第4點規定及第5點附件(請至行政院環保署環評書件. 於 envir.utaipei.edu.tw -

#60.宜蘭縣環境影響評估審查委員會109年第1次會議

宜蘭縣政府環境保護局-最新消息-宜蘭縣環境影響評估審查委員會109年第1次會議,公開於指定網站環保署環評書件查詢系統。 於 www.ilepb.gov.tw -

#61.行政院環保署環評相關會議

本署原訂112年6月2日(星期五)下午2時於本署4樓405會議室召開「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第5次初審會議延續會議,因故 ... 於 doc.epa.gov.tw -

#62.環保署環評大會審議3風場通過後可進入風場籌設階段 - 工商時報

環保署 26日召開環評大會,會中審查環洋風場、台中渢妙風場、苗栗風場等3 ... 妙風場、風睿能源SRE的苗栗風場(海盛)3案26日進行環評大會審查,過去3 ... 於 ctee.com.tw -

#63.四接環評案6/2續審遭質疑環保署:依程序排審| 生活 - 中央社

行政院環境保護署排定6月2日續審協和電廠四接環境影響評估案,守護外木山行動小組今天質疑環保署淪為經濟部打手,但環保署說,依程序、權責及規定要 ... 於 www.cna.com.tw -

#64.環境影響評估監督查核實務分享 - 桃園市政府環境保護局

每月定期送當地環保局備查。 ➢ 施工期間環境監測(地點、頻率、期程及方法). ➢ 監測報告按季定期提報環保單位(環保署?環保. 局). ➢ 於環保署空氣品質預報於本計畫 ... 於 www.tydep.gov.tw -

#65.環評與規劃| 環境保護署

環境影響評估 的目的,是在規劃初期確定工程項目的潛在影響,以及找尋其他可行方案或消減污染的措施。香港於1980年代開始推行環評程序,最初規模和應用範圍都有限,由政府 ... 於 www.epd.gov.hk -

#66.環境影響評估法 - 全國法規資料庫

本法未規定者,適用其他有關法令之規定。 第2 條. 本法所稱主管機關︰在中央為行政院環境保護署;在 ... 於 law.moj.gov.tw -

#67.淺談環境影響評估監督與追蹤 - 交通部高速公路局

國工局工務組楊瀅臻/撰稿及圖片提供. 一、前言行政院環境保護署(以下簡稱環保署)為預防及減輕開發行為對環境造成不良影響,特訂定「環境影響評估法」,期藉此法達成 ... 於 www.freeway.gov.tw -

#68.環保署第15屆環評委員遴選開跑,公開接受各界推薦! - E政府

環保署 後續遴選過程,將通知可能當選之專家學者填寫自我揭露提報表及線上直播同意書。 環評屬科學、客觀之調查與評析工作,亟需具有學術專長及實務經驗之專家學者參與審查 ... 於 www.gov.tw -

#69.環保署環評大會審查通過捷運棕線環境影響說明書| 今傳媒JNEWS

【今傳媒/記者簡勻青報導】環保署於今(10/12)日召開環評大會審議桃園捷運棕線計畫環境影響說明書,經捷運工程局針對捷運棕線之環境影響及減輕作為充分 ... 於 focusnews.com.tw -

#70.四接是否可行?立委曝3大關鍵

[NOWnews今日新聞]四接環評審查爭議不斷,環保署宣布環評會議延期召開。有立委認為,四接東移恐破壞生態,還會造成安全問題,也有立委直指四接是否 ... 於 news.pchome.com.tw -

#71.行政院環境保護署環境影響評估審查委員會專家學者委員推薦表

茲依據臺北市政府環境影響評估審查委員會專家學者委員遴選要點規定,推薦下表所列「專家學者委員」建議人選,並已徵得當事人同意提供以下資料:. 基本資料 ... 於 esh.ntu.edu.tw -

#72.環評審查結論-環境影響評估-環評與教育訓練-環境主題 - 環保署

行政院環境保護署-環評審查結論. 於 www.epa.gov.tw -

#73.環境影響評估監督查核實務經驗分享重點

環保署 環境督察總隊. 技正凃邑靜 ... 各級主管機關依本法第3條所定之環境影響評估 ... 書或第二階段環評勘查現場紀錄、公聽會紀錄、評估書. 初稿轉送主管機關審查。 於 www.hcepb.gov.tw -

#74.推薦第14屆行政院環境保護署環境影響評估審查委員會專家學者 ...

說明: 一、 依據行政院環境保護署110年6月1日環署綜字第1101060395A號函辦理。 二、 被推薦人資格及專長類別,請參閱該署「環境影響評估審查委員會專家學者委員遴選 ... 於 personnel.ocu.edu.tw -

#75.環境影響評估-環評與教育訓練-環境主題|行政院環境保護署

行政院環境保護署-環境影響評估. ... 環境影響評估. 環評審查結論 · 環評流程 · 環評監督 · 委員會會議資料 · 資訊延伸連結. 回上頁. ::: 點選收合. 認識環保署. 於 www.epa.gov.tw -

#76.環評與教育訓練-環境主題 - 環保署

環境影響評估 規定各種開發行為,使環境保護與經濟發展兼籌並顧,以達永續發展之目標。 環境教育及訓練辦理各項講習與宣導活動,同時建立環境保護專業人員資格制度,以提升 ... 於 www.epa.gov.tw -

#77.行政院環境保護署自即日起至112年6月7日止

被推薦人資格及專長類別,請參閱環保署「環境影響評估審查委員會專家學者委員遴選要點」第3點、第4點規定及第5點附件(請至環保署環評書件查詢系統-檔案下載-其他 ... 於 epsahc.nqu.edu.tw -

#78.行政院環境保護署- 【環評也有保存期限 】 你知道 ... - Facebook

【環評也有保存期限✨】 你知道嗎!! 環境影響評估也是有保存期限的喔‼ 自108年6月1日起環評案通過但開發單位若未施工十年,結論將自動失效‼ #得申請展延一次#但不得 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#79.檢索| 中華民國內政部營建署全球資訊網

... 公路總局、環保署環境影響評估書件查詢系統及本案整理五、施工時環評變更困難處 ... 環評變更內容的處理方式。12.1.1相關案例資訊中心依據行政院環境保護署之環評 ... 於 www.cpami.gov.tw -

#80.錢途在現—環保署檢討環評制度特農區不歡迎開發台糖1公頃 ...

環保署 最快於今年7月底預告環評法修正草案;但在母法修法之前,環署已在今年四、五月間陸續預告環評法子法:「開發行為環境影響評估作業準則修正草案」、「環評法施行細則 ... 於 www.taisugar.com.tw -

#81.環團指強推協和四接環評將提告環保署:無違法 - 芋傳媒

環保署 說,無違法,東移方案無須重辦範疇界定。 台電規劃在基隆興建第4 座天然氣接收站,環評審查爭議持續,基隆護海公投團體今天在環保署前舉辦「 ... 於 taronews.tw -

#82.環評及監督 - 海洋委員會海洋保育署

依「環境影響評估法」參與委員會、專案小組會議及環境監督會議,目前審查及參與 ... 工業區或工業港開發;環境保護工程之興建,如臨海廢棄物焚化(資源回收)廠及廢棄 ... 於 www.oca.gov.tw