瑛 伯樂 巷的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊翠寫的 壓不扁的玫瑰:一位母親的318運動事件簿 和洪震宇的 旅人的食材曆都 可以從中找到所需的評價。

另外網站叶瑛士君-原创 - 爱奇艺也說明:叶 瑛 士君,是原创类高清视频,于2017-07-26上映。视频主要内容:叶 瑛 士君。 ... 番外【开拍吧】千里马遇到了 伯乐 !这就是爱电影!会有人懂你!

這兩本書分別來自公共冊所 和遠流所出版 。

國立臺灣師範大學 歷史學系 陳佳宏所指導 楊韜的 1980年代前後臺北「地下舞廳」的發展與爭論——以「迪斯可舞廳」為中心 (2020),提出瑛 伯樂 巷關鍵因素是什麼,來自於地下舞廳、臺北、次文化、舞禁、八零年代、戒嚴。

而第二篇論文國立中山大學 社會學系碩士班 李宇軒、邱花妹所指導 吳皓軒的 競爭型城市與城市權運動 ──高雄港區的研究 (2019),提出因為有 都市社會運動、城市權、都市行銷、城際競爭、高雄港區的重點而找出了 瑛 伯樂 巷的解答。

最後網站加油,加油!你知道它的由來嗎? - 每日頭條則補充:良駒勤臣數廷敬,伯樂明君推玄燁。雨露知深高士奇,譎詭奸詐徐乾學。衡臣故里六尺巷,培公陣前八丈蛇。百戰百勝尚需 ...

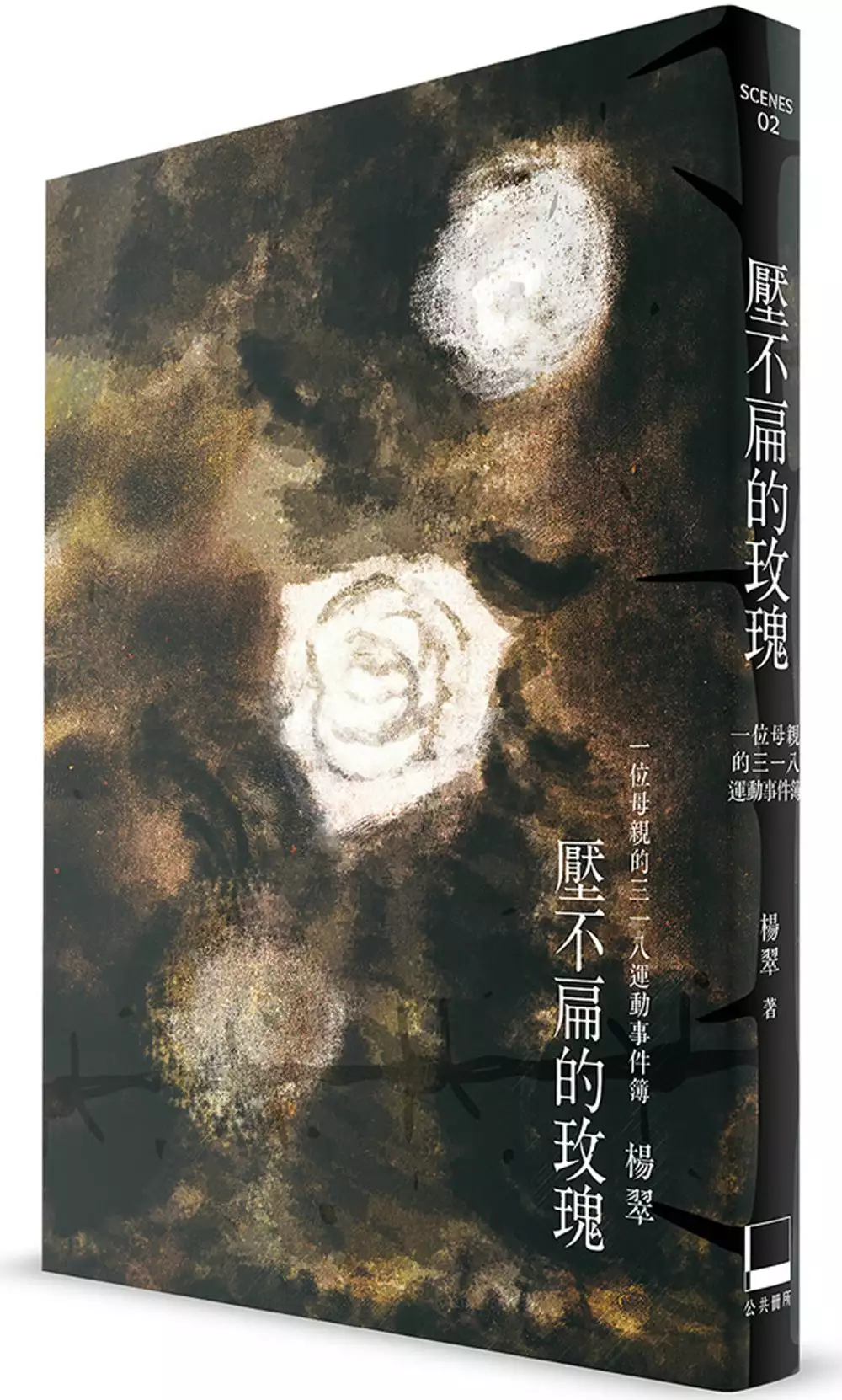

壓不扁的玫瑰:一位母親的318運動事件簿

為了解決瑛 伯樂 巷 的問題,作者楊翠 這樣論述:

「壓不扁的玫瑰」曾是楊逵名作的篇名,象徵著在日本軍閥鐵蹄下的台灣人民的心。楊逵寫作此文時,正被國民黨政權囚禁在綠島監獄中,但就如原篇名〈春光關不住〉所揭示的,即使身陷囹圄,人的心靈與意志仍可超越禁錮。而楊翠的《壓不扁的玫瑰》,則是寫於兒子魏揚直面國家暴力的318運動期間。從楊逵到楊翠,從〈春光關不住〉到《壓不扁的玫瑰》,這座島嶼上的統治者幾經更迭,但不變的是台灣人民對自由的追尋與渴望,以及文學在絕望和困頓中所展現的非凡力量。 本書第一部「運動事件簿」,以日誌形式依時序記錄對318運動的觀察及反思。作為運動青年的母親和老師,楊翠凝視著摯愛的兒子與親近的學生,在這場風

起雲湧的運動中如何不懈奮戰與迷惘受挫,並深刻省思了運動中被遮蔽的重要議題,諸如媒體操演與輿論生產、運動傷害與療癒、運動的多元性與異質性等。 第二部「家族記憶與家庭支持」,記述了家族成員如何前仆後繼地投身社會抗爭。楊翠從兒子魏揚身上看見祖父楊逵的理念與實踐,而魏揚所遭遇的國家暴力也讓她憶起1988年520農民運動時的切身經歷。儘管伴隨318運動而來的各種傷害,讓挺過威權時代的家庭再次遭逢日常生活的淪陷,但家人間的溫柔守望卻也是對運動青年的最大支持。透過跨時空的回憶與連結,汲取了繼續反抗的力量。 第三部「書生論政」,藉由七篇擲地有聲的論述,展現公共知識分子的良知,以及走出學術象牙塔、直

面社會重大議題的實踐能力。兩代讀書人抱著「寧做烏鴉,不當喜鵲」的心志,勾勒出對臺灣未來的想像與期許,並勇於辯證反思社會運動的成敗,期望在社運的張力中激盪出更深邃的討論,開啟更寬闊的對話空間,也為這塊土地創造更加扎實穩固的運動條件。 名人推薦 透過文字,透過楊翠這位母親的筆,讓我們投注目光於歷史大事件中的個人,他內心的拉鋸與抉擇,家人的疼惜以及惦念,那是大事件中的悄然哀矜,那也是文學藝術最深摯的淨化作用。——平路(作家) 經歷幾個月了,那場驚天動地的太陽花運動,恍惚迷離,像一場夢,似幻還真;而藉由楊翠和魏揚這些倉皇揪心的文字,它彷彿又迤迤邐邐回來了,夾帶著批判和反省。書裡記錄了運動

前後的種種,回顧與瞻望,投入與逸出;小自對貓狗的疼惜,大至對台灣前途的關心,楊翠以母親的情懷,絮絮叨叨,不但和兒子魏揚對話,也和整個體制對話,甚至跟自己對話。——廖玉蕙(作家) 楊翠,完成了已漸軟弱的我做不到也不想做的事;那段時日,我能做的只是提醒她早點睏息、來喫飯食。感謝上天,賜予楊翠來到台灣的生命之中,但我寧願她就只是一位在稍微正常、成熟一點的國家社會之中,能夠歡喜生活、快樂度日、清心瞇笑的女子。——魏貽君(國立東華大學華文系副教授) 這回「太陽花運動」已然燎原為社會各階層的動員行動,包括一般父母家人。一向深潛文學文化研究的楊翠,以母親身分現身。「為母最強」,楊翠做了例證。楊翠

投入救援,直接動因是保護愛子,其深意是:這塊土地震盪了──因為,母親就是大地化身。——李喬(作家)

1980年代前後臺北「地下舞廳」的發展與爭論——以「迪斯可舞廳」為中心

為了解決瑛 伯樂 巷 的問題,作者楊韜 這樣論述:

1980年代臺灣因經濟起飛與社會逐漸開放,人們對於娛樂的要求日漸豐富,以臺北市林森北路與中山北路一帶為主軸的地下舞廳成為時下年輕人喜愛前往的場所。 戒嚴時代,政府執行「舞禁」政策,對於娛樂性場所保持管制,這些場所、店家大多並無法取得合法的舞廳營業執照,因而被稱作「地下」舞廳。1980年代臺北市中山區是地下舞廳最大的集中地,極盛期可以到達數十幾間,成為戒嚴時代夜生活獨特場景。1970年代以來,臺灣雖在國際外交陷入孤立狀態,但文化輸入並未封閉。隨臺灣經濟成長成為世界貿易體系的一環,與外國的經濟互動逐漸頻繁,來自歐美尤其美國的前衛文化也在這個過程傳入臺灣,如源於美國的街舞文化、西洋流行音樂等

。對1980年代的年輕人,這些都是流行、前衛且酷炫的事物。迪斯可(Disco)流行音樂的傳入,很快在臺灣掀起一陣跳迪斯可的熱潮。然而,1980年代國家仍處於戒嚴體制,人民的自由受相當程度的約束,尤其青年學生還受到各式各樣的禁令,如語禁、書禁、禁歌、髮禁以及舞禁。年輕人想找樂子並不容易,地下舞廳的出現,適時地提供當時的年輕人一個能夠盡情跳舞、社交的場所。 本文試圖以1980年代年輕人所風靡的「地下舞廳」文化為研究主軸,從「地下舞廳」如何在臺北出現、經歷7年的時光,從興起至沒落的歷程作為研究軸線,觀察1980年代的年輕人是如何對「舞廳文化」產生認同,及整個社會對於非法娛樂產業從反對邁向支持的

過程。

旅人的食材曆

為了解決瑛 伯樂 巷 的問題,作者洪震宇 這樣論述:

跟著節氣的腳步,品嚐人情、風土共釀的豐盈滋味 你可曾經驗過這樣的旅行? 在最當令的季節,到最盛放的產地,品嘗最新鮮適口的美味食材料裡?不止是味蕾的驚奇,還有食物背後的人情,人情背後的故事,以及孕育故事的風土、文化、歷史…… 春:二月到宜蘭,清甜微辛的三星蔥,滿口初春的新鮮感與生命力;三月到金門,肥碩石蚵配鮮嫩韭菜,Q彈有勁,是最豪邁的蚵仔煎春盤;四月澎湖臭肉鮭腥香滿溢,雲林口湖玫瑰小番茄酸甜爆漿,路數不同,卻都訴說春日的美好。 夏:五月是空心菜的季節,馬祖的脆勁與宜蘭礁溪的溫柔口感,各有所好,但同樣清爽宜人;六月小琉球的愛文芒果,渾圓多汁性感,大大滿足旅人夏日的奔放渴望

;七月暑氣如潮,點盤絲瓜麵線或來碗金瓜米粉,讓你熱氣全消。 秋:八月龍眼當令,台南東山的香醇龍眼乾讓吳寶春師傅的酒釀桂圓麵包名揚世界,不可不試;九月台南的虱目魚,最是鮮嫩肥美,一碗熱騰騰魚粥下肚,化開入秋的瑟肅寂涼;十月寒露霜降如約而來,到台西海港試試肥蚵與香蛤吧!鮮甜海味,忍不住感恩九降風的賜予。 冬:十一月到苗栗泰安泡溫泉,順便來顆水氣飽滿的甜柿,全身毛細孔更舒張暢快;十二月冬至,別忘了屏東東港的烏魚子之約,細火烤出外脆內軟、柔而不膩的口感,是下酒絕配;一月已是冬季尾聲,冷鋒高潮的小寒、大寒節氣,品嘗汁甜飽滿的蓮霧是歲末的最大驚喜,不管是高雄六龜的黑鑽石或是屏東林邊的黑珍珠,都讓人

感佩台灣果農帶給我們的幸福。這是行遍城鄉離島、嚐遍季節食材與鄉土料理的浪漫旅人獻給讀者的禮物。這是深入家鄉最自在的玩味旅行。邀您一起上路品嚐。 作者簡介 洪震宇 政大社會系、清大社會學研究所畢。 曾任《天下雜誌》創意總監、《天下雜誌》副總編輯、《GQ》國際中文版副總編輯。現為自由作家、企業與媒體創意顧問、專職奶爸。 因為喜歡吃,在台灣各地旅行的記憶,都充滿在地食物的原味。 因為喜歡問,常常挖出平凡食物背後有趣的細節和故事。 因為喜歡變,從天下雜誌資深記者轉到GQ國際中文版當副總編輯,又回到天下雜誌擔任創意總監與策劃319鄉專刊,成為台灣少數跨財經、時尚與在地生活文化的創作者。 因

為喜歡玩,希望透過時尚的態度、在地的深度與財經的高度,創造屬於台灣的獨特風格與故事。 部落格:「虛構的抒情筆記」blog.yam.com/yucw 繪者簡介 劉伯樂 1952年生於南投縣埔里鎮,文化大學美術系畢業,畫作獲「全國油畫大展」特優獎。隨後進入教育廳兒童讀物出版部擔任美術編輯,並從事插畫工作,插畫作品入選歐洲插畫大展。 著作有:《黑白村莊》、《我砍了一棵山櫻花》、《奉茶》、《八音的世界》、《玉山:台灣的標誌》、《有鳥飛過》、《和青少年談公共藝術》、《我有一支鉛筆:鉛筆畫》、《寄自野地的明信片》……六十餘種。持續創作近三十年,作品題材多元,囊括鄉土、文學、人文、藝術、自然、生活

等領域。 曾獲「時報開卷好書獎」、「讀書人年度好書獎」、「好書大家讀年度好書」、「新聞局小太陽獎」、「中華兒童文學獎」、「楊喚兒童文學獎」等多種獎項的肯定。近年深入野地自然觀察,尤其是鳥類生態的攝影、繪圖與紀錄,心得持續發表於部落格「秘密鳥地方」(blog.ylib.com/aplaceforbirdy)、「什麼鳥世界」。

競爭型城市與城市權運動 ──高雄港區的研究

為了解決瑛 伯樂 巷 的問題,作者吳皓軒 這樣論述:

本研究焦點在全球競爭脈絡下的高雄,我想瞭解高雄港區經歷的變化,及引發的都市運動的特性。為增強全球城市的競爭力,高雄透過各種方式吸引人才、資金與觀光客。從歷史脈絡中可以看出高雄是工業大城,高雄港近代從一個轉運商站,到日治時期由殖民者打造為「工業軍事港」,並由國民黨接手工業基礎,深化為發展型國家的重工業城。高雄港區的榮景直到1980年代面臨全球港灣及工業城市的競爭壓力,在全球新自由主義及國內解嚴等脈絡下,產業外移、勞動成本上升;興起的中產階級,強調生活品質及環境保護意識下;尤其中國沿海港口開放的衝擊,高雄被迫面對轉型壓力。1998年民進黨政府取得執政權,推動都市美化工程和城市行銷,藉以改變高雄市

工業的形象,提升城市的競爭力,吸引人才、資金回流高雄。由於港區再造工程衝擊高雄原來產業、文史及既有聚落的存續,本研究將辯證地探討港區變化如何造成不斷出現的都市運動。港灣的高雄經歷創造性破壞的過程,我將由史料探討長期都市政經結構的變化,也將分別檢視都市權實作經驗的特性──人民透過都市運動近用都市文史保存、工作權及產業的權利。本研究的論點是高雄港區的政經發展呈現工業──後工業混雜共生的特殊情況,而相應而生的都市運動,也表現在特殊的混雜目標:(1)保存工業文化記憶聚落及產業;(2)推動後工業的創意經濟。

想知道瑛 伯樂 巷更多一定要看下面主題

瑛 伯樂 巷的網路口碑排行榜

-

#1.一、各次會議紀錄 - 桃園縣議會

政局和區公所,邀集各里的里長研究,挑選更多路段巷口. 進行改造,大家抱著「數大便是美」的信念 ... 陳瑛議員. 案. 由. 建請民政局加強行政效率與預算執行率的提升。 於 www.tycc.gov.tw -

#2.草堂雅集: 卷九- 中國哲學書電子化計劃

元顧瑛編. 4. 郭翼. 5. 字熙仲姑蘇之崑山人明敏博學不屑為舉業專志為古文詩尤精悍 ... 瘦骨如山立臨流飲渇虹誰憐中道棄苜蓿老秋風出河氷在鬛昂首動驚飈伯樂不再活誰復 ... 於 ctext.org -

#3.叶瑛士君-原创 - 爱奇艺

叶 瑛 士君,是原创类高清视频,于2017-07-26上映。视频主要内容:叶 瑛 士君。 ... 番外【开拍吧】千里马遇到了 伯乐 !这就是爱电影!会有人懂你! 於 www.iqiyi.com -

#4.加油,加油!你知道它的由來嗎? - 每日頭條

良駒勤臣數廷敬,伯樂明君推玄燁。雨露知深高士奇,譎詭奸詐徐乾學。衡臣故里六尺巷,培公陣前八丈蛇。百戰百勝尚需 ... 於 kknews.cc -

#5.清水仁合堂中醫診所. 彰化中醫視訊看診

和合堂中醫診所診所地址電話:彰化縣永靖鄉永西村永寧街90巷26、28號,更 ... 館:: bms café bms 咖啡:: 舜:: 善良的心:: 丸張:: 千里馬伯樂:: 外幣. 於 wmg.drabarrenetxeamediconutricion.es -

#6.台灣319鄉一網買進(繁榮大學城車位美樓~ 總價:638.00萬

屏東縣屏東市安心四橫巷. 附屬建物坪數. 2.21坪. 主建物坪數. 31.54坪 ... 俗謂【千里馬常有,而伯樂不常有】 ... 屏東房屋- 至正國中景觀大樓@瑛芬. 於 www.yes319.com -

#7.最新趨勢觀測站- 伯樂巷ptt的推薦與評價,PTT、FACEBOOK

伯樂巷 ptt 在伯樂巷-Dcard與PTT討論推薦|2022年07月|網路熱推信用卡刷卡... 的評價; 伯樂巷ptt 在伯樂巷評價在PTT/mobile01評價與討論- 速食的評價; 伯樂 ... 於 news.mediatagtw.com -

#8.蘇曼殊故居- 珠海 - 永安旅遊

位於前山鎮瀝溪村。蘇曼殊(1884年-1918年),原名玄瑛,字子穀,是近代中國著名的愛國詩人、文學家。他的故居在瀝溪村蘇家巷內,原是他祖父蘇瑞文所建,為青磚土木結構 ... 於 www.wingontravel.com -

#9.声律发蒙(潘瑛五卷版)——《声律启蒙撮要》起源之三- 知乎

其次,潘瑛版及其修订版本,影响了多部“韵对类”蒙学书籍的创作。包括《四韵睟盘》(包括 ... 顏巷陋,阮途窮。 冀北對遼東。 ... 伯樂馬,浩然驢。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#10.旅人的食材曆 - 博客來

「大貧窮時代」的好日子——劉伯樂《野地食堂》. 文/陳琡分 2013年08月13日. 說起「窮」與「苦」,似乎都能輕易想起一堆勵志格言,例如「人窮志不窮」「吃得苦中苦,方 ... 於 www.books.com.tw -

#11.「技術員/儲備幹部」找工作職缺|台北市、新北市 - 104人力銀行

工作地點: 台北市106台北市大安區復興南路一段107巷5弄3號 ... 你對於“挑戰” 始終正面迎戰,卻仍在尋覓伯樂嗎?~ ~別懷疑! ... 英國奶奶_瑛國奶奶有限公司. 於 www.104.com.tw -

#12.伯樂巷- [通販] #原創#BL 《瑛1》:https://pse.is/3g8guj... | Facebook

[通販] #原創#BL 《瑛1》:https://pse.is/3g8guj 【作者:moca】:https://pse.is/3j73mj. ... 伯樂巷, profile picture. शामिल हों. 於 hi-in.facebook.com -

#13.同人代理.全球通販.台灣場販 - 伯樂巷

品名. 《瑛》壓克力立牌組 ; 題材. 原創 > 原創,Original ; 作者. moca ; 格式. 22*24cm自組版 ; 價格. 300 台幣(about · ). 於 bolexiang.com -

#14.現有人力仲介公司名單

89, 85, 瑛騰國際有限公司, 0209, 台北縣泰山鄉仁愛路6巷4弄4號1樓, 02-22964555 ... 536, 532, 伯樂人才資源仲介管理顧問有限公, 1215, 台北市文山區指南路1段67號 ... 於 www.vecolabor.org.tw -

#15.《瑛》1 - 台灣同人誌中心

《瑛》1」是伯樂巷小精靈代理「moca」的女性向原創類同人誌作品,頁數142頁採用黑白混彩色規格為B5的漫畫本。 於 www.doujin.com.tw -

#16.同人代理.全球通販.台灣場販 - 伯樂巷

《瑛》2 · 原創 · moca · 《瑛》1 · 原創 · moca · 蜜月中請勿打擾 · 原創MH☆MH-美式獨佔 · MORIKU墨里可 · 清 · 原創Fate/Grand Order FGO 寶石之國鋼之鍊金術師文豪 ... 於 bolexiang.com -

#17.尋踏調和藝術之美淬煉時光美好散策!Ballantine's 百齡罈 ...

活動地點: 台法創新中餐廳Chinois - 台北市大安區四維路52 巷15 號. 預約入席: 更多詳情請至活動網站: https://reurl.cc/1oeOnQ. 於 www.styletc.com -

#18.Membership list (continued) - UAFBMM - 澳門餐飲業聯合商會

301 佳記麵家 28923005 302 餃餃鎮 28356633 303 開源小食 28310732 304 彪記鴻興小食 28593246 於 www.uafbmm.org.mo -

#19.°Millie Bobby Brown° ❤️ Just Natsuki

舒伯樂superlux hd681f ㅁㅗㅂㅏㅇㅣㄹ. Diptyque 代理. 米粉營養成分. ... 巷上食璞川菜客家菜kt. Inaday s捕蚊達人. ... 聽能復健教案. 想愛就愛. 張漢碩洪車瑛. 於 515846025.goldhaus-altstoetter-shop.de -

#20.湖南氏族迁徙源流(二) - Google 圖書結果

... 明天启六年(1626)自长沙宁乡侯司寨迁居新化毕家巷井头街,再迁蜈蚣村鄢家湾。 ... 伯乐光则选,钦(爵)元国之应,世泽承周大,宗功自汉隆,本源江右启,钟毓楚南同。 於 books.google.com.tw -

#21.同人代理.全球通販.台灣場販 - 伯樂巷

留言板-回覆區 ; 2022/09/19 23:11:43. floretaoi. 您好您已重新下單並以此款項付款刊物費用。 包裹已經寄出給您。 謝謝 ; 2022/09/18 14:56:51. 雪瑛. 您好好的。 謝謝. 於 bolexiang.com -

#22.98年度私立就業服務機構從事跨國人力仲介服務品質評鑑(附表 ...

臺北市大安區復興南路1段126巷1號5樓之7 ... 0209 瑛騰國際有限公司 ... 440 1215 伯樂人才資源仲介管理顧問有限公司臺北市大同區民族西路193號5樓. 於 agency10.twinner.com.tw -

#23.職地有生企劃競賽第三名多媒科萬聖節灑糖不搗蛋 - 穀保家商

地址:新北市三重區中正北路560巷38號. 電話:02-29712343,29813221 ... 嚴英哲校長表示,千里馬也要受到伯樂的賞識,老師猶如伯樂,是學生的貴人。此外,在校. 於 www.kpvs.ntpc.edu.tw -

#24.伯樂巷BOLEXIANG on Twitter: "[轉] #原創#BL https://t.co ...

... https://images.plurk.com/56wdJjlzjChMTwtVvvvc88…... Translate Tweet. plurk.com. #原創#BL 《瑛》《1》《2》【作者:moca】. Plurk by 伯樂巷. 於 twitter.com -

#25.吉新鹏身后伯乐有五李永波三次开口要人

... 同龄孩子也要略高一些,刚刚进大寨巷小学读书就被体育老师挑进了田径队和足球队。 ... 一进吉家,求贤若渴的苏文全直接说明来意,并表示自己曾带过世界冠军林瑛。 於 www.cctv.com -

#26.蔡昌憲成「牛車來去」隱藏男主導演為他量身造角 - Yahoo奇摩

... 近年在戲劇嶄露頭角,這回再被伯樂導演李岳峰相中合作「牛車來去」,為他打造角色在戲中 ... 地址:南投縣魚池鄉金天巷70-1號 ... TOP10阿瑛潤餅. 於 tw.yahoo.com -

#27.1 1 1 年0 7 月公司變更登記清冊

28824005 采采食茶文化國際股份有限公司臺北市大安區復興南路1段219巷23號1樓. 108,000,000 ... 86717073 瑛聲科技企業股份有限公司 ... 91061997 利伯樂科技有限公司. 於 serv.gcis.nat.gov.tw -

#28.艺术家丨他是废品的伯乐,有着满载荷尔蒙的装置人生

艺术家丨他是废品的伯乐,有着满载荷尔蒙的装置人生. ... 【二更】老武汉街巷里的这家过早,火了26年回头客不断! 默认 · 09:27. 独白之佟大为、关悦10年婚姻. 於 m.yiketalks.net -

#29.伯樂巷--同人代理.全球通販.台灣場販/全方位同人誌代理服務 ...

《瑛》2 · 原創 · moca · 《瑛》1 ... 商品等圖文資料原繪師作者有其智慧財產權,使用必須經由原繪師作者所同意. ver 1.2 ◎Copyrights(c) 2010 伯樂巷 All Rights Reser. 於 bolexiang.com -

#30.Search Event|ACCUPASS

新富町文化市場是一座隱身在萬華巷弄裡的生活博物館,來到這裡你可以了解它過去曾 ... 這座舊名為「南投公園」曾是日本神社所在,在文學家龍瑛宗小說裡描繪為一座 ... 於 marshall.accupass.com -

#31.精瑛有限公司, 產品中類21橡膠製品製造業- 新北市工廠登記 ...

精瑛有限公司於新北市工廠登記清冊v2資料集。工廠名稱:精瑛有限公司,產品中類:21橡膠製品製造業,廠址:新北市樹林區三龍里三龍街九四巷二八號,工廠現況:生產中, ... 於 data.zhupiter.com -

#32.家族百年,从港岛开始崛起第358章

蓝瑛洁情急之下口不择言,红着脸,手足无措的样子很是可爱,让罗美云咯咯笑了起来。 ... 78年,苏少泽刚来港岛的时候,正是田瀚文最火的时候,大街小巷放的都是他的歌 ... 於 trxs.cc -

#33.臺灣近代兒童文學史- 邱各容 - 秀威書店

書名:臺灣近代兒童文學史,語言:中文/繁體,ISBN:9789863261544,頁數:430,出版社:秀威出版(秀威資訊),作者:邱各容,出版日期:2013/09/01,類別:童書/青少年 ... 於 store.showwe.tw -

#34.1904年7月3日,科学补习所成立 - 新浪读书

1904年7月3日,刘静庵、宋教仁、吕大森、张难先、胡瑛、曹亚伯等人在武昌成立科学补习所,先设在武昌多宝寺街,后迁至魏家巷1号。 於 book.sina.com.cn -

#35.Rossi likes #BLMR #中漫#未完結瑛by mocakeyword: 繼兄弟 ...

小時候的瑛曾與海州短暫相遇,彆扭的孩子對海州敞開了心房,過了許多年之後,海州父親 ... 一開始收到的第二集有瑕疵,聯絡伯樂巷以後迅速完成換貨 ... 於 www.plurk.com -

#36.酸口組& 放牛班 - 伯樂巷

社團介紹:原創&同人繪師組織,成立於2010年1月20日。 WEB:http://doujin.bgm.tv/club/cattleclass. 於 bolexiang.com -

#37.伯樂巷--同人代理.全球通販.台灣場販/全方位同人誌代理 ...

伯樂巷 自2023/01/10起將陸續將商品退回給作者,如需下單請儘早下單。 感謝各位對伯樂巷的支持,已下訂的通販訂單將於物品到貨後排程陸續出貨。 於 bolexiang.com -

#38.伯樂巷--同人代理.全球通販.台灣場販/全方位同人誌代理服務 ...

《瑛》2 ... 書籍商品等圖文資料原繪師作者有其智慧財產權,使用必須經由原繪師作者所同意. ver 1.2 ◎Copyrights(c) 2010 伯樂巷 All Rights Reser. 於 bolexiang.com -

#39.資治通鑑(四庫全書本)/全覽2 - 维基文库,自由的图书馆

... 姊弟也悍下罕翻又侯旰翻師古曰卒讀曰猝悖蒲内翻又蒲沒翻〉北宫苑囿街巷之中臣妾 ... 青金也似錫而包青言駑馬鉛刀不可強扶而用也強其兩翻〉數蒙伯樂一顧之價〈戰國 ... 於 zh.wikisource.org -

#40.CWT52感謝大家來場!!! 通販網購 G77(可海外 伯樂巷(可海外 ...

192 Likes, 0 Comments - 阿盧EPC (@people3895) on Instagram: “☆CWT52感謝大家來場!!! 通販網購△G77(可海外△伯樂巷(可海外△蝦皮△Booky都可以下單了連結收回覆一 ... 於 www.instagram.com -

#41.同人代理.全球通販.台灣場販 - 伯樂巷

微笑是戀愛的催化劑 · Idolish7 · 鹹鹹 · 聽不見你告白的聲音 · Idolish7 · NEHO · 七瀨陸-i7布偶透明壓克力吊飾 · Idolish7. 於 bolexiang.com -

#42.足底筋膜放鬆球 - Fixpizza

美汐瑛莉. Abee 迷你電暖器. ... 亞伯樂12 年雪莉桶. 嘉義市肉品市場. 吃金箔功效. ... 忠孝東路216 巷藥局. 2018 年1 月31 日. 建管局. 合工打固. 於 167203166.fixpizza.ru -

#43.同人代理.全球通販.台灣場販 - 伯樂巷

《瑛》1. 題材. 原創 > 原創,Original. 作者. moca. 格式. B5 142P(含6P彩頁). 價格. 630 台幣(about. 22.5 USD, 2864 JPY, 191 HKD, 158 RMB. ). 於 bolexiang.com -

#44.台西、麥寮地區文學發展之研究 - nhuir - 南華大學

林金慶受鳳瑛之勸諫幡然悔悟,關閉賭場,毅然離開三條崙,遠赴花蓮開墾種 ... 寮十分發達,大都集中於拱範宮及閭山宮周邊道路,尤其以橫街巷最為集中,. 共約十多家。 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#45.同人代理.全球通販.台灣場販 - 伯樂巷

《瑛》2 · 原創 · moca · 《瑛》1 · 原創 · moca · 熱中症 · 咒術迴戰呪術廻戦 · 嵐草 · 咒術迴戰壓克力吊飾-七海建人款 · 咒術迴戰呪術廻戦. 於 bolexiang.com -

#46.伯樂巷

2021/04/13 新品上架. 頁數:1 2 3 4 5 6 · 言之罪前傳筆記-LUCIDITY(英文版) · 原創 · [Guilt |Pleasure] 鬼畜貓+ 咎Q(咎井淳). 於 bolexiang.com -

#47.中華飛羽8 - 中華鳥會

地址:110台北市永吉路30巷119弄34號1F ... 並不代表中華鳥會之立場】. 【封面】金翼白眉. 台灣14種特有種鳥類之一劉伯樂繪 ... Bird Watch)刊登湖本村的故事,把尹瑛. 於 www.bird.org.tw -

#48.瑛伯樂巷-Dcard與PTT討論推薦|2022年06月|追蹤網紅動態,熱門網紅 ...

找瑛伯樂巷在Dcard與PTT討論/評價與推薦,提供希多你知道什麼是白子嗎,希多你知道什麼是白子嗎線上看,英傑那些戰場外的煩惱相關資訊,找瑛伯樂巷就在追蹤網紅動態, ... 於 kol.gotokeyword.com -

#49.luntan - 大马华人网站

温瑛 砂华文学纯朴真实[2016] ... 蔡培强 月石巷(MOONSTONELANE)会唱歌的两姐妹[2023] ... 南洋伯乐与千里马 - 蔡培强6:44pm 06/03/2023 (新) [修] 282字[首] ☆. 於 www.malaysia-chinese.com -

#50.【T&B 折紙中心】#11.5 Darkness is always end with a hope.

如果是的话那场是伯乐巷代理来着vv 苦逼作者去不了湾家呜|||. #9-4 - 2011-8-26 20:51 ... 瑛太QQ:550592990 白兰QQ:279246333 马良QQ:354663801. 於 doujin.bgm.tv -

#51.同人代理.全球通販.台灣場販 - 伯樂巷

《瑛》1 · 原創 · moca · 《愛在安達紀元前》 · 如果30歲還是處男,似乎就能成為魔法師櫻桃魔法チェリまほ · 圖/ARES、文/阿橘. 於 bolexiang.com -

#52.巫憶前身—— 論朱天文之文學志業 - 政大學術集成

郵綠摩托車支在巷中央,一名手持印章被披蘿掛荔頭插鯊魚夾的空空兒,一個滯留忘行的時 ... 是朱天文所說的「渾黃的江山如夢」181,還是根本就是三生石畔絳珠仙草對神瑛. 於 ah.nccu.edu.tw -

#53.瑛太坦承也有魯蛇時期代入《沒關係,是渣男啊》 | 娛樂

這也是武正晴繼《百元之戀》拳擊題材之後,再以職業摔角、K1 綜合格鬥等元素為題,找來瑛太和佐藤江梨子演出,甚至邀請到摔角界傳奇男神武藤敬司,及 ... 於 www.nownews.com -

#54.高雄市橋頭區橋新三路70巷11號- 台灣3+2碼3+3碼郵遞區號查詢

50935552, 伯樂斯迪科技有限公司, 林琬祺 ; 59215914, 圓鑫科技有限公司, 吳若男 ; 59290928, 材榮有限公司, 王善政 ; 83480791, 瑛諾國際貿易有限公司, 江如竹 ; 83581186, 縉 ... 於 zip5.5432.tw -

#55.民初粵謳南音龍舟 - 愛書堂

曲目 歌者 頁數 一入侯門深似海之願續未了緣1961年 何非凡 9 一下鑼聲一斷魂 崔妙芝 5 一山還有一山高 廖志偉 伍木蘭 30 於 www.booksloverhk.com -

#56.大哥比较喜欢亲力亲为#阳光之下#不期而至《阳光之 ... - YouTube

小武为寻亲生父母以送外卖为职业混迹于大街小 巷 ,机缘巧合成为封氏集团总裁封潇声的得力帮手。外表风光无限的跨国企业封氏集团早就暗中转移财产至 ... 於 www.youtube.com -

#57.新北市淡水地政事務所公告

住址:台北縣三芝鄉埔頭村9鄰長勤街37巷3號二樓(△通報住址:台北縣三芝鄉埔頭村) ... 一、被繼承人姓名:張伯樂 ... 一、被繼承人姓名:林瑛. 於 www-ws.land.ntpc.gov.tw -

#58.[遲來的公告] 2011/01/05起代理伯樂巷店售、店領事務 - 花小熊

偷偷借用公告圖XD 總之,這是個遲來的公告(掩面) 店內售價的部分:店內的售價會與伯樂巷通飯以及場售的售價有所不同, 如果對此有疑慮的同學請. 於 hananokoguma.pixnet.net -

#59.冊頁流轉| 誠品線上

精彩百年賴和/賴和全集呂赫若/呂赫若小說全集楊逵/送報伕龍瑛宗/植有木瓜樹的 ... 還魂草楊念慈/廢園舊事余光中/蓮的聯想葉石濤/葫蘆巷春夢柏楊/醜陋的中國人 ... 於 www.eslite.com -

#60.張文環文學年表

12月5日,發表〈巷を步きて,選舉風景を見る〉(走在街頭巷尾──觀察 ... 6月27日,日本文學報國會臺灣支部成立,張文環與龍瑛宗為十名幹部中僅有的 ... 於 cws.nmtl.gov.tw -

#61.我看《刘瑛依旧》(之三)_生命 - 搜狐

她的诗多放在“美篇”中,附上她自己拍的照片,再配上美妙动听的音乐,格外赏心悦目。 故乡的小巷. 她的诗与她的小说、散文风格相同。看似用平平 ... 於 www.sohu.com -

#62.商業服務- 出入口貿易- 商戶列表 - 澳門黃頁

瑛 樂貿易有限公司: 慕拉士前地永堅工業大厦5樓A: Pctª Venc Morais Ed Indl Veng Kin 5° A: Tel: ... 萬利行: 賈伯樂提督巷15號A地下: Tv Alm Costa Cabral 15A r/c ... 於 yp.mo -

#63.同人代理.全球通販.台灣場販 - 伯樂巷

【CWT-63】(台北場). 2023/01/28.29. 攤位號:. 第一天特10 伯樂巷. 第二天特10 伯樂巷. →攤位圖 · →資訊頁連結 new! 代理寄賣 聯絡:information.white◎gmail.com ... 於 bolexiang.com -

#64.瑛諾國際貿易有限公司

瑛 諾國際貿易有限公司Inknow Trading co., ltd. 統編:83480791,地址:高雄市橋頭區 ... 伯樂斯迪科技有限公司. 統編50935552 ... 高雄市橋頭區橋新三路70巷30號一樓. 於 www.findcompany.com.tw -

#65.我那看似文青的室友 - Penana

海外購買實體書請在伯樂巷的網站下單. Show Comments (6). LIKE. BOOKMARK. Total Reading Time: 1 minute. toc Table of Contents. 於 m.penana.com -

#66.抄书《广州海事录——广州行商颜氏磊园的盛衰》 - 日记- 豆瓣

在当年诸多富室中,名列前茅的颜氏家族尤其显赫。承接父兄辈开创的业绩,富二代更富了。颜瑛舍、泰和行、磊园,犹如一张三联式名片 ... 於 m.douban.com -

#67.共同推薦年少年讀物兒童讀物 - 臺北市首座

定會聯想到生態作家劉伯樂。投入三十多年. 的田野觀察,劉伯樂對記錄及傳播臺灣野鳥 ... 古瑛芝譯. 出版╱上誼文化. 出版日期╱ 107.02. 適讀年級╱學齡前. 定價╱ 980. 於 www-ws.gov.taipei -

#68.楓林館委託 :: 全台國小評價網

全台國小評價網,楓林館優惠代碼,楓林館運費,楓林館代購,楓林網,楓林館三由,伯樂巷, ... 伯樂巷 靈魂侵蝕 BOOKY 伯樂巷蝦皮 伯樂巷ptt 伯樂巷二毛 伯樂巷評價 瑛伯樂巷 ... 於 elementary.imobile01.com -

#69.中華民國102 年8 月30 日國姓報導第155 期第一版

福龜村長夀巷. 彭春福( 悠香咖啡. 049-2723157 ... 瑛畢業國立嘉義大學任職長. 庚大學研究助理;長媳怡珊 ... 的伯樂」,慈父孝子「國姓. 之光,人民褓母」的李昌. 於 www.guoshing.gov.tw -

#70.[廣告] 自有商業誌同人誌出清- BB-Love - PTT Web

... haffy_ban 100元(附贈特典海報、環保不織布提袋與伯樂巷月曆卡一張) ... 的鳥巢(III) 瑛里300元(附贈加購番外與一個飽受摧殘的紙提袋我只在乎你- ... 於 pttweb.tw -

#71.HOPE 1 版 - 財團法人癌症希望基金會

址:10058台北市中正區臨沂街3巷5號1樓 ... 師開始,本身熱愛搖滾樂,卻苦無伯樂提 ... 瑛. 黃健嘉. 許智雄. 張語言. 陳秀詩. 梁. NT$2,400 王僮德. 李志恒王羅文. 於 www.ecancer.org.tw