玉辟邪用途的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡國樑寫的 古玉集釋 和鄒桂萍的 草木知禮儀都 可以從中找到所需的評價。

另外網站TALES 神話言故宮神話東漢玉辟邪御守貔貅- GiftU 禮尚網 - 禮物也說明:「貔貅」從古至今在民間被視為可避邪又可招財進寶的祥獸。;□「御守貔貅」系列分別選自故宮典藏之東漢、西漢玉辟邪,外型曲線屬古典中兼具當代美感,姿態氣韻連貫、 ...

這兩本書分別來自中華文物收藏學會 和重慶大學所出版 。

國立臺南大學 文化與自然資源學系臺灣文化碩士班 戴文鋒所指導 黃淑芳的 竹類在臺灣漢人民俗文化上運用之探討 (2020),提出玉辟邪用途關鍵因素是什麼,來自於竹類、臺灣民俗文化、竹類應用。

而第二篇論文逢甲大學 歷史與文物研究所 王嵩山所指導 游明欽的 中國古瓷釉風格的再現:以策展「釉惑三千年。瓷瓷細語」做詮釋 (2020),提出因為有 瓷釉風格、策展、上古青瓷、瓷釉史、貼塑的重點而找出了 玉辟邪用途的解答。

最後網站汉代玉辟邪收藏要注意什么,这篇文章告诉你 - 艺文通則補充:古人对玉非常崇拜,不仅视玉为神灵之物,且用其作成一定形式之器用以镇威压邪。这种用玉做成的神灵之器,在秦至魏晋南北朝时十分盛行。其品种主要有玉 ...

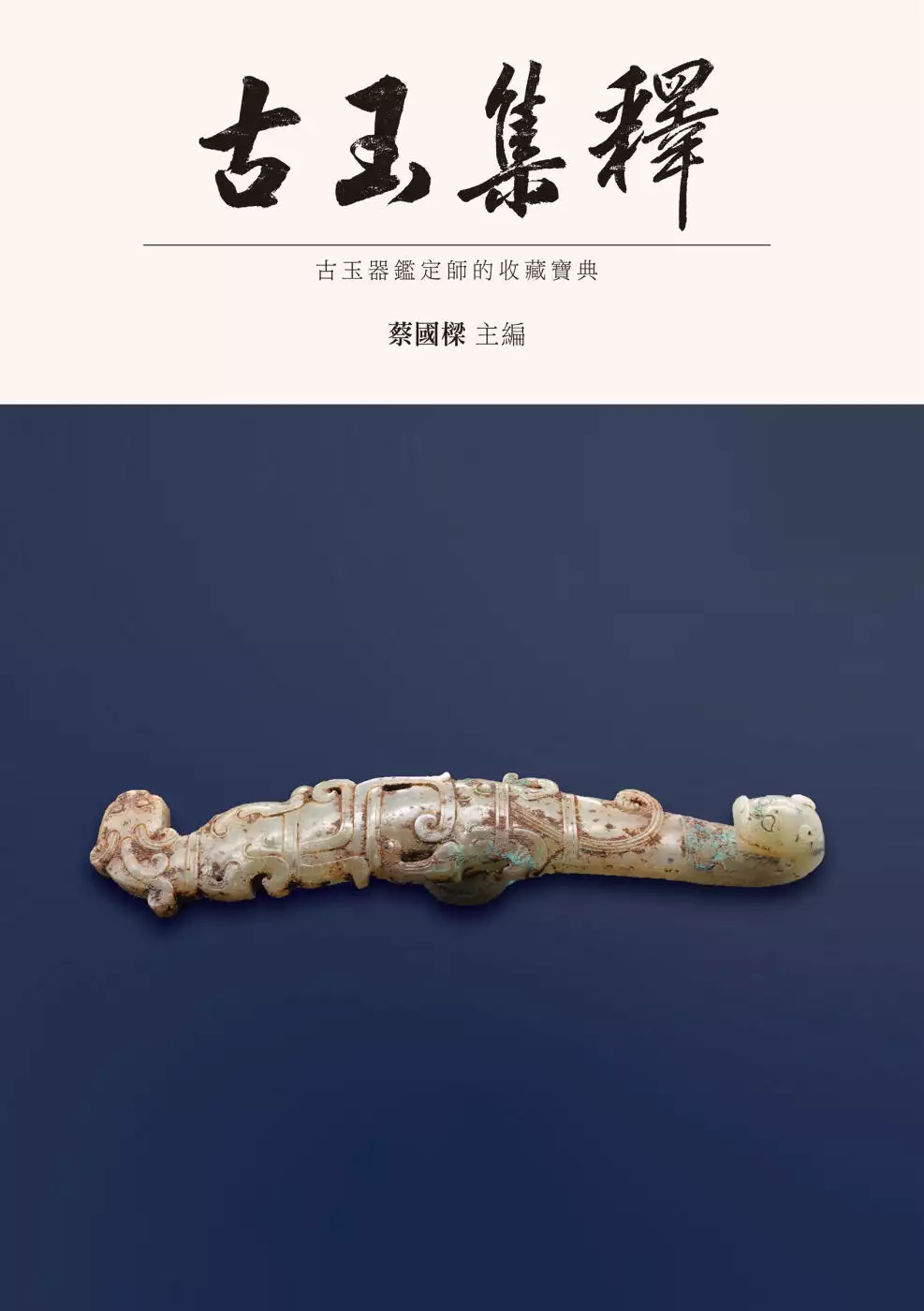

古玉集釋

為了解決玉辟邪用途 的問題,作者蔡國樑 這樣論述:

基於古玉匯觀一書對古玉之用途未有詳細歸類與述明,本書編輯係積數十餘年之收藏知識與經驗,並參考相關文獻、集出土報告,歷時十餘年彙編而成。內容多論及漢代以前古玉之正名、功用,例如玉韘、班指、韘形珮三者在西漢同時出現,說明班指、韘形珮並不是從韘演變而來的,這也是許多玩玉、藏玉者所疏忽之處,希望藉本書能起敲響玩玉、藏玉者之心聲,並使高古玉器所內含藝術之美與精湛的琢玉技術,能受到藏玉者更深一層的瞭解與重視。 本書特色 ★ 中華文物收藏學會古玉鑑定推薦叢書之一 ★ 從禮樂用器、陳設器及饋贈賞玩器、服飾器、鑲嵌器、像生器到喪葬玉器,全方位鑑賞日常生活用途中的古玉器!

竹類在臺灣漢人民俗文化上運用之探討

為了解決玉辟邪用途 的問題,作者黃淑芳 這樣論述:

臺灣地處於熱帶、亞熱帶,高溫且雨量豐沛,是竹子理想的生長環境,早期的農村社會,多數過著簡單清苦的生活,許多農家周圍都有竹叢,竹子的用途從地界、圍籬到防風、固坡,生活中缺少什麼就從竹叢取材。竹子與先民的生活緊密結合,具有無可取代的地位,而生活中所使用的竹器都是簡樸必需品,很能反映出先民的智慧、美德和生活的習性。在臺灣的開發的過程中,先民遭遇到氣候不適應的水土不服與流行病,以及與原住民、高山族的爭鬥,諸多困難常想借用超自然力量去克服或度過。從地方志的風俗志記載中即可看出,在臺灣開發史上,社會是很緊張的,需要有超自然的力量作為心理依靠,安定人心。本文透過臺灣先民在物質生活、社會生活、生命禮俗與民間

信仰中應用的竹子器物作探討。以期能對臺灣民俗文化中竹子應用的意涵有更深入的了解,也希望能藉此研究,讓更多人認識先民智慧中竹子在臺灣民俗文化上的應用,進而能更加重視這些逐漸沒落的竹製工藝與文化傳承工作。

草木知禮儀

為了解決玉辟邪用途 的問題,作者鄒桂萍 這樣論述:

《草木知禮儀》為讀者梳理了中國傳統文化中,各種植物所代表的寓意,以及其背後的故事。 在中國歷史的燦爛文明中,植物既是人們必要的生活物資,又是傳統禮儀的重要載體。本書帶領讀者尋找中國傳統文化中的禮儀植物,認識植物的形態用途、文學意象、節日象徵和文化更迭等。 書中探索了幾種古今同名異物的經典植物,讀之讓人豁然開朗。書中探秘一些人們耳熟能詳卻又感到陌生的植物,讀之讓人恍然大悟。書中解讀了植物在古典文學作品中的文化魅力,讀之讓人感歎古人表達情感的委婉和細膩,從而愈加感慨中國文化的博大精深。天下何其大,草木何其微,但是這微小的草木沾上了文化和禮儀的墨水,寫就了一本傳奇的書籍。 翻閱《草木知禮

儀》不僅開啟了一段中國傳統植物的科普之旅,也是一段妙趣橫生的古典文學品味之旅。 鄒桂萍,科普作家,曾在《中國科學報》《森林與人類》等科普雜誌發表多篇文章,著有《蓑羽鶴:飛躍喜馬拉雅的旅行者》,譯作《動物內心筆記:遇見所羅門王的指環》獲得2019年大鵬自然童書獎入圍獎。 第一章 蒲葵佳節初經雨———節日花木 三月三,薺菜賽靈丹 雞屎藤“臭名遠揚” 上巳寒食清明菜 佛道兩家的青精飯 九節菖蒲秀端午 鳳仙花:俗染纖纖紅指甲 高冠紅突似晨雞 茱萸:失落的辟邪翁 第二章 禮有五經,莫重於祭———祭祀之物 菜之美者,雲夢之芹 文藻托清流 蔞蒿:於以采蘩 菱角磨作雞

頭 春祀用棗油 蘭陵美酒鬱金香 茅草:微小見大義 冬葵:百菜之主 第三章 我有嘉賓,鼓瑟吹笙———嘉賓之禮 “白蘋洲”還是“白洲” 葛藤:一日不見,如三月兮 風過蘆葦,蒹葭蒼蒼 荇菜人不識 柞樹:冰河世紀的倖存者 乾隆南下,必吃蓴菜 板栗:千果之王 鳳凰非此木不棲 第四章 一抔淨土掩風流———喪葬植物 大麻:把酒話桑麻 梓木:百木之長 榛木為惡笄 泡桐:佛像和墓俑 香蒲:臨事終須籍蒲席 秦可卿何不斂以杉木 桂枝鎮邪 秦始皇的“五大夫” 第五章 沐浴蘭湯在今辰———禮儀潔身 浴蘭湯兮沐芳 山有嘉木名肥皂 石榴花堪作煙支 白芷:慈禧太后的玉容散 濃妝淡抹胭脂花 益母草:女皇的“神仙玉女粉”

第六章 以五彩彰施於五色———染料禮儀 茜紗窗下茜草紅 紅花:急搗紅藍染玉酥 柘黃袍天子所服 紫草:朱紫盡公侯 青出於藍而勝於藍 烏桕漁火對愁眠 參考文獻

中國古瓷釉風格的再現:以策展「釉惑三千年。瓷瓷細語」做詮釋

為了解決玉辟邪用途 的問題,作者游明欽 這樣論述:

摘 要中國陶器使用最早大約在新石器時代,經歷了數千年的製瓷經驗累積與傳承,再藉由製瓷原料的發展應用,開發出灰青釉、三彩釉、各種單色釉,釉下彩的青花瓷、釉裡紅,釉上彩的五彩、粉彩、琺瑯彩及釉下青花釉上五彩的鬥彩、釉下五彩等等種類繁多的陶瓷器釉彩工藝。這些起於商周延至晚清時期的器物,各有各自不同的用途與時代特徵,有貴族賞器,也有庶民生活用器,我們都將于與陳列展示。此策展設計方向是希望藉由歷代古陶瓷器中具「代表性造型」及「時代性的釉色」配合展示敘事,盡可能地完整將各朝代不同瓷釉品類的器物,以編年史式的系統的、脈絡化展示。為使觀眾更容易親近、了解展示物件,特將整個陶瓷釉史區分成多個主題展示區,使

展示更具活潑性及趣味性,讓觀展者體驗有別於過去傳統的觀展經驗,以吸引更多觀眾參與。本次展示器物中還有兩項特殊的亮點,首先是幾乎完整的展現出三千年來陶瓷釉色的時代演化。另一項就是將原始青瓷(商周~漢代)及上古青瓷(東漢、六朝~隋唐)多量、多樣的呈現。這些青瓷器物是近三十幾年來才大量的被人們所研究與認知,即時是台北故宮博物院的庫房裡也很少見到,其中以越窯、洪州窯青瓷中具有動物或特殊時代風格器型、紋飾形式的器物,在中國的各博物館展示裡也是非常罕見。策展不僅僅只是呈現物件的外貌,也要述說器物的今生過往;不只是要在框櫃裡展現時代藝術的風文樣貌,更要讓參觀民眾有機會直接親近的感受,這都會在本次策展實踐中得

到。雖然本特展的重點主要在於彩釉的呈現,但在這約一千五百年前僅有單調釉色的青瓷時空裡,卻特別突出了工藝技術與造型的特殊性。還有,個別時代也有特別名貴的色釉在展示中呈現。這些具有民俗與宗教意義的物件,都隱含著很高的研究價值,值得未來再專章的深入探討。

玉辟邪用途的網路口碑排行榜

-

#1.翡翠和玉哪个辟邪更好点(8日推荐)

和田玉和翡翠哪个辟邪效果好玉石和翡翠哪个辟邪(翡翠玉石) 市场上投资收藏买卖的许多物种,它们不仅具有把玩欣赏的用途,还有着辟邪保平安的功效。哪种玉辟邪最好玉石 ... 於 www.law-lib.com -

#2.瑪瑙之不為人知的七大神秘作用及各色瑪瑙功效 - Wix.com

瑪瑙是玉髓類礦物的一種,經常是混有蛋白石和隱晶質石英的紋帶狀塊體,常 ... 瑪瑙是佛教七寶之一,自古以來一直被當為辟邪物、護身符使用,象徵友善 ... 於 zattakhapima.wixsite.com -

#3.TALES 神話言故宮神話東漢玉辟邪御守貔貅- GiftU 禮尚網 - 禮物

「貔貅」從古至今在民間被視為可避邪又可招財進寶的祥獸。;□「御守貔貅」系列分別選自故宮典藏之東漢、西漢玉辟邪,外型曲線屬古典中兼具當代美感,姿態氣韻連貫、 ... 於 www.giftu.com.tw -

#4.汉代玉辟邪收藏要注意什么,这篇文章告诉你 - 艺文通

古人对玉非常崇拜,不仅视玉为神灵之物,且用其作成一定形式之器用以镇威压邪。这种用玉做成的神灵之器,在秦至魏晋南北朝时十分盛行。其品种主要有玉 ... 於 www.artwaker.com -

#5.古玉中的「璧」

圓孔大小分為璧、環、瑗;璧的用途可分為祭天的禮器(蒼璧禮天);代表身分地位的瑞器,如子爵執穀 ... 璧,它比較薄、琢工較粗,有辟邪、防腐、重生之意(如圖六)。 於 www.mjib.gov.tw -

#6.DNF:辟邪玉合成技巧——教你如何用合成赚钱 - BiliBili

【DNF】未央常识教学, 辟邪 玉,玉荣,司南, 用途 ?价值?获取途径? 致敬游戏酱(欧皇酱),神器 辟邪 玉2+2= 9.5万 172. 於 www.bilibili.com -

#7.【販賣】-寶寶玉佩- 八卦太極- 商品選租 - 甜甜歡樂屋

材質:緬甸玉用途:祈福保平安。 ... 戴玉功效:辟邪從遠古起,玉就無比珍惜,玉用作媒介物來祭天禮地,求神靈保佑,降福於人。 戴玉功效:靜心玉之美,美在德行與靈性。 養 ... 於 www.sweettoy.com.tw -

#8.文物知识之玉器起源--牡丹江市人民政府

从良渚、红山古玉多出自大中型墓葬分析,新石器时代玉器除祭天祀地,陪葬殓尸等几种用途外,还有辟邪,象征着权力、财富、贵贱等。中国玉器一开始,就 ... 於 www.mdj.gov.cn -

#9.由支那古玉圖錄背封玉器探其相關類型玉器與其用途 - 白玉樓

厭勝跟中國古代南方楚人的神話及漢代仙道思想有關,在早期的玉器型制中,大家熟悉的避邪三寶剛卯(嚴卯)司南佩和翁仲,是典型的厭勝佩. 梅原.jpg. 圖一支那 ... 於 newmoon236.pixnet.net -

#10.誰說黑玉只是辟邪擋災的?!它們對身體還有著非常多的好處

玉石界裡面有一些黑色的玉石,很多人以為這種玉石只適合辟邪擋災,實際上它們並不是只能辟邪擋災的,它們還有很多用途。 於 kknews.cc -

#11.古玉收藏• 观物| 清代与现代“仿古玉器”鉴赏

此外,玉圭、玉钺、玉戚、玉斧等也是清代比较常见的仿古礼仪玉器。 ... 汉代的肖生玉雕在清代也多有仿制,如玉马、玉神人、玉辟邪等,这些玉器均参照 ... 於 m-news.artron.net -

#12.玉之用途@ 專業醫師提醒冬令進補要適當以防中風

自從商周以後,玉的雕琢和形制便和禮制產生直接的關聯。 ... 置頂 玉之用途 ... 翁仲、剛卯也是佩玉,同時它們又是一種壓勝之物,是古代的避邪玉。 於 pgk525.pixnet.net -

#13.玉- 維基百科,自由的百科全書

玉是一類礦石的泛稱,通常指的硬玉(翡翠)和軟玉,其中軟玉通常是指角閃石類的閃玉。 玉坯. 玉在中華文化非常流行,認為有去凶、避邪、擋煞、鑑真的作用,因此在古代 ... 於 zh.wikipedia.org -

#14.玉器的用途体现在哪些方面_好乐美饰珠宝学院!

玉镇片、玉挂件常作为健康长寿.的信物,至于佛像之类,亦仍有人作为崇拜信仰、辟邪除祟、身心康泰的吉祥之物。 其八,玉器可作为社交礼仪的珍贵礼品,可作为私人朋友、 ... 於 www.haole.com -

#15.中國玉器藝術 - 貴族拍賣行有限公司

玉分為硬玉(也稱翡翠)和軟玉(透閃石、陽起石等)。廣意上的玉,甚至包括蛇紋石、青 ... 這時的玉器,主要有三類用途: ... (3) 陳設鑑賞用:如玉辟邪及玉瑞獸。 於 nobleauctioneer.com -

#16.漢代玉器藝術

劍首、玉格、玉瑜、玉瑋、玉觿、玉熊、玉兔、玉猪、玉辟邪、玉鷹、玉蟬、九竅塞玉 ... 我國古代玉器,用途廣泛,質地優美,形式繁多,風格獨特,具有濃厚的中國氣魄. 於 www.cuhk.edu.hk -

#17.端午节辟邪驱毒该佩戴哪些玉器? - 和田玉

在我国民俗中,端午节家家都要悬菖蒲、插艾草,辟邪驱毒。关于驱毒,最著名的无过于“五毒”, ... (声明:本文仅限于交流,不用于商业用途。 於 m.zhuoyixuan.com -

#18.汉玉辟邪三宝[玉刚卯、玉翁仲、玉司南的总称] - 抖音百科

中文名. 汉玉辟邪三宝. 年代. 汉代. 文物类别. 玉器. 用途. 汉代. 人们用来辟邪. 厌胜. 的流行饰品. 包括. 玉刚卯、玉翁仲、玉司南 ... 於 www.baike.com -

#19.解读汉代玉辟邪——王建泉 - 資訊咖

此件汉代玉辟邪工艺精美,尾部的方形插榫口,应是长尾的接口;辟邪背部和头顶的插筒可能是辟邪功能的证据,说明其用途非镇墓之辟邪。 应为古人放于室内起镇宅辟邪之用。 06 ... 於 inf.news -

#20.中国古代玉器的发展史,值得收藏

从良渚、红山古玉多出自大中型墓葬分析,新石器时代玉器除祭天祀地,陪葬殓尸等几种用途外,还有辟邪,象征着权力、财富、贵贱等。中国玉器一开始,就 ... 於 www.cnarts.net -

#21.“人养玉,玉护人”,和田玉能保平安,看完这个我真信了

诚然,美玉的一大用途是装饰作用,但在中国人心中,它还有另一大用途,那就是趋吉避邪定惊,护身保平安。 尤其是佩玉保平安的说法,在民间流传甚久。 於 www.icangyu.com -

#22.東漢玉辟邪萬年曆 - 故宮精品網路商城

產品主要材質: 木、波麗 ; 用途(功能):. 萬年曆 ; 出產地: 中國 ; 設計: 台灣 ; 注意事項. 為了保障您的權益,故宮網路商城所購買的商品,辦理退換貨時,且商品必須是全新狀態 ... 於 www.npmshops.com -

#23.【Selene】招財開運黃玉貔貅組(旺財、鎮宅、開運最佳首選)

因此,佩戴黃玉飾品可以招意外之財,促使事業蒸蒸日上, 據佛道之說金黃色能辟邪護身,代表興旺、吉祥、幸福、如意、祥和。 貔貅 為吉祥神獸,用途非常廣泛,包括 ... 於 www.etmall.com.tw -

#24.最低價米黃玉聚寶盆貔貅招財陣純天然米黃玉聚寶盆米黃玉雕件 ...

最低價米黃玉聚寶盆貔貅招財陣純天然米黃玉聚寶盆米黃玉雕件強力招財、辟邪鎮宅送兩串 ... 用途. 米黃玉是大理石的一種,. 米黃玉,又名松香黃,因其色如黃米而得名。 於 www.ruten.com.tw -

#25.臺師大歷史系電子報第28期‧學術活動

在齊家、龍山、良渚等遠古文化的遺址當中,都出土了玉璧。一個文化能夠在幾百年、幾千年裏持續地生產、製造玉璧這種並沒有實際用途的器物,後面必然 ... 於 mail.his.ntnu.edu.tw -

#26.漢魏玉辟邪 - 中文百科知識

辟邪 ,即避凶,指驅除邪惡;偏邪不正;駁斥邪說。見宋·李石《續博物志》卷七:“學道之士居山,宜養白犬白雞,可以辟邪 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#27.十二节玉琮 - 故宫博物院

十二节玉琮,新石器时代良渚文化,通高31厘米,大端边长7.5×7.5厘米,小端边 ... 祭器之外,是否还有辟邪、敛尸或象征死者的等级与财富等用途,其内涵尚需进一步研究。 於 www.dpm.org.cn -

#28.石头记的玉石能辟邪吗「14日实时已更新」 - 翡翠tuxiaobei

而是反映了玉能使人心安,绿蓝水翡翠原石有那些而心安即平安吧。桃木也叫“仙木”,是用途最为广泛的驱邪辟邪材料。我国最早的春联都是用桃木板做的,又 ... 於 www.tuxiaobei.com -

#29.DNF:各类辟邪玉如何处理才能避免浪费收益最大化?游戏酱 ...

【DNF】未央常识教学, 辟邪 玉,玉荣,司南, 用途 ?价值?获取途径? DNF:未央搬砖教学第二期,产物处理,圆桌方式,. 於 www.bilibili.com -

#30.辟邪玉注水大赛开始300名望0提升注水王 - DNF专区

注水界的巅峰担当,史诗辟邪玉4词条,全都是增加负重的,唯一的用途是,搬砖的时候可以多捡点装备,仅此而已,没有任何伤害性提升,但却增加了317名望,我 ... 於 dnf.17173.com -

#31.國立故宮博物院北院優惠參觀券 - 愛臺灣博物館卡

... 式溫碗、清乾隆霽青描金游魚轉心瓶、戰國中期嵌孔雀石綠松石犧尊、東漢玉辟邪、宋至元黃玉鴨等。 ... 拍攝如係出自商業用途或有其他特殊需求者,應事先提出申請。 於 museumpass.welcometw.com -

#32.古玉界:佩玉招財又辟邪,自古女人最愛戴玉的男人! - 雪花新闻

玉石最大的用途是用於印章,最著名的莫過於和氏璧,當然和氏璧屬於“硬玉”。因爲中國自古以來寶石產量更加稀少,無法大面積普及,而玉相對來說更加容易被 ... 於 www.xuehua.us -

#33.330 東漢玉辟邪 - YouTube

國立故宮博物院全字幕手語導覽影片手語顧問:中華民國聾人協會東漢 玉辟邪 Jade Pi-Hsieh, auspicious beast, Eastern Han dynasty (25-220)這件原為青 ... 於 www.youtube.com -

#34.國立故宮博物院北院優惠參觀券

... 式溫碗、清乾隆霽青描金游魚轉心瓶、戰國中期嵌孔雀石綠松石犧尊、東漢玉辟邪、宋至元黃玉鴨等。 ... 拍攝如係出自商業用途或有其他特殊需求者,應事先提出申請。 於 funpass.travel.taipei -

#35.「玉翁仲」居然是這樣的用途,漲知識了! - 尋夢生活

與馬纓勒同功意思是漢代人佩帶勒、剛卯之屬,主要目的是辟邪。佩帶翁仲也是同樣意思。 玉翁仲的雕刻,臉部只琢眼和口,僅用三至五刀短陰線雕成 ... 於 ek21.com -

#36.51BidLive-[漢代玉辟邪] - 联拍在线

51BidLive-[漢代玉辟邪] ... 漢代玉辟邪. Lot 46 | 收藏拍品 我要送鉴. 香港. 2021年04月24日开拍. 分享. 上一件 下一件. 拍品描述: 尺寸:6.5 x 5cm 於 cn.51bidlive.com -

#37.可信吗?】科学解读:玉到底有没有辟邪功效|163

自古以来,玉就赋予了一股神秘的力量——避邪民间还流传这样的传说:“相传玉能发出一种特殊的光泽,凡人肉眼看不到,这种光泽在白天不易见到, ... 於 www.163.com -

#38.中國傳統的玉石文化(上) | 玉器| 能量| 擺飾| 養生健體

另外,乞求神靈的保佑、祓除不祥的辟邪用玉大量出現,如玉剛牟、玉翁仲等。 在漢代常見的玉佩,還有稱為牒的心形玉佩喝線條流轉婀娜的「翹袖折腰」的舞人 ... 於 www.soundofhope.org -

#39.664 宋青白玉天祿辟邪紙鎮 - 宇珍國際藝術| Yu Jen Taipei

仿古有制始宋時,因其崇尚經學禮法,仿製古玉時,十分看重古玉的禮儀用途。本件紙鎮造型仿古青銅器,雙獸刀工渾厚蒼勁,構圖布局緊湊,神態威猛,強化辟邪神獸內在的 ... 於 www.yu-jen.tw -

#40.漢代玉器中的「辟邪三件套」 - 人人焦點

漢代玉器在中國玉器史上是一個重要里程碑,不僅數量衆多,門類齊全,而且用途明確,玉器交叉使用的較少,分爲禮玉、斂玉、裝飾玉及玉雕藝術品等。漢代由於 ... 於 ppfocus.com -

#41.玉龍鳳合體神獸------ 辟邪獸原形的省思 - 隨意窩

戰國中期 和闐青黃玉 生坑沾有土及白色沁. 長: 17 公分 寬: 5.3公分 高: 8公分. 這是一件形神兼備的動物合體神獸, 合體動物為戰國時期楚式玉雕之風格, ... 於 m.xuite.net -

#42.玉翁仲形佩 - 國家文化資料庫

玉翁仲是漢代人經常佩戴之辟邪物,相傳秦代有位人物阮翁仲,高大勇武,曾任官鎮守邊疆。玉翁仲通常作文官拱手造形,雕 ... 本件頂端有一穿孔,以作為穿繫佩戴之用途。 於 nrch.culture.tw -

#43.【御財術聯盟購物網】黃玉葫蘆吊飾招財招生意掛車上保平安

葫蘆圓弧的造型,除了用來裝酒的用途外,還可以促進人際關系圓融、. 廣結人緣 ,還有 收煞除厄 的功效。 黃玉葫蘆,為金黃光澤色. 相傳據佛道之說,金黃色能辟邪護身, ... 於 liteshop.tw -

#44.汉代玉器4:器型的继承和新变 - 网易新闻

汉代最具有代表性的玉器有玉衣、玉辟邪、龙形玉璧、玉剑饰、玉玺、玉人、 ... 最盛行,西汉玉璧数量多,形式多,用途也广,当时祭祀礼仪莫不用玉璧。 於 c.m.163.com -

#45.玉魄石魂| 中央研究院數位典藏

玉器種類至漢代更是大備,按社會功能和用途的不同,可細分為實用品、裝飾品、鑑賞品、辟邪用玉、禮儀用玉和喪葬用玉,漢代之後玉儀禮器已很少使用,起而代之的是大量 ... 於 sinica.digitalarchives.tw -

#46.汉代玉器的市场价格有多贵 - 土巴兔

根据玉器用途的不同,玉器可分为玉兵器、玉工具、礼器玉、丧葬玉、佩饰玉、玉器皿和 ... 不过很多人觉得玉辟邪不可信,其实早有玉器专家研究过真的有辟邪玉,那么佩戴 ... 於 m.to8to.com -

#47.玉在古代的另类用途,开眼界了最新消息动态公布-古建筑

在民间,人们也会用玉制兵器,当做护身符,辟邪化煞。 3.玉器祭祀装饰作用周朝时期,玉器开始变成祭祀用的礼器和装饰用的饰品。人们相信万物有 ... 於 gjz.beidoums.com -

#48.冰種翡翠A貨天然緬甸玉貔貅咬錢天祿辟邪墬子(非A貨退錢)

冰種翡翠A貨天然緬甸玉貔貅咬錢天祿辟邪墬子(非A貨退錢)-開運避邪投資增值【附保證書】【奇珍館】ark9。本商品只在樂天市場享有限定優惠,多元支付再享高額回饋。 於 www.rakuten.com.tw -

#49.故宮博物院-知識百科-三民輔考

作者:陳亦凡x陳毅弘x龍玉雲. 故宮博物院 ... (1)青銅器的主要用途: ... (2)重要收藏:「銅鎏金博山樽」、「玉辟邪」、「銅佳鏡」等。 4.唐代: 於 www.3people.com.tw -

#50.汉代玉器分类 - 人民政协网

我们根据这些玉器的形制和用途,将它们大致分为六个大类,即礼仪用玉、丧葬用玉、日常用玉、装饰用玉、玉艺术品和辟邪用玉等。 於 www.rmzxb.com.cn -

#51.#辟邪- 優惠推薦- 2023年6月| 蝦皮購物台灣

買#辟邪立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! ... 用途廣泛,數量有限,機會難得 ... 和田玉辟邪三寶翁仲剛卯司南佩. 於 shopee.tw -

#52.東漢<玉辟邪> - 旅人阿修的大觀世界- udn部落格

「玉辟邪」是以中國人喜歡,價值也不低的青玉石所雕,說明它應該屬於較高階層的貴族所有。很有可能,是置放在宮殿高堂上,用來祈福避邪用的。後來,「玉 ... 於 blog.udn.com -

#53.汉代玉辟邪图片- 搜狗图片搜索

玉辟邪 ; 汉代; 辟邪; 汉代玉器; 玉器; 古玉; 玉雕; 玉蝉; 玉琀蝉; 武汉博物馆; 司南佩; 刚卯 ... 不同材质的貔貅有什么功能用途 · 古玉中的玉辟邪祥瑞辟邪之物 ... 於 pic.sogou.com -

#54.玉辟邪- 不詳— Google 藝術與文化

本件玉辟邪昂首挺立、氣宇非凡,是漢代帶翼神獸的代表作。四足猛獸同時還長有翅膀的形象,最初可能來自於西亞地區,「如虎添翼」代表了不可限量的神性與能力, ... 於 artsandculture.google.com -

#55.中国高古玉:为何屡创天价,看了就知道... - 新浪

西汉白玉辟邪编辑估价6000000 - 8000000港币辟邪是独角、带翼的狮首类神兽形象,早年从西域传入,两汉之际广泛流行于各种材质,既见大型的陵墓. 於 k.sina.cn -

#56.和田玉辟邪故事,和田玉辟邪经历 - 玉石、玉器

女儿对这块玉佛充满怀疑,想知道玉有什么用途吗?她说母亲很喜欢佩戴着一块玉的玉。她觉得这块玉石有辟邪的功效。她又找到了玉石专家,通过 ... 於 www.wuluhe.com -

#57.故宮精品| 文物橡皮擦-玉辟邪 - 有設計

趨吉避凶的瑞獸化身為文具好幫手,不只擦去作業上的錯誤,也擦去一切的不如意! 於 udesign.udnfunlife.com -

#58.八件极品古玉,全都收藏在台北故宫博物院 - 搜狐

中国的古玉器以用途归类大致可分为以下八大类:礼乐器、仪仗器、丧葬器、佩饰、工具、生活用器、陈设器、杂器。而在这几类玉器中,除了玉礼器几千年来品种 ... 於 www.sohu.com -

#59.请问戴老玉辟邪吗? - 喜马拉雅手机版

一般都是这么说的,消灾辟邪,玉是养人,长时间佩戴都有灵气的。 佩戴玉石可以辟邪吗. 2个回答2022-10-09 10:30. 迷信! 於 m.ximalaya.com -

#60.故宮精品玉辟邪迴紋針座 - PChome 24h購物

本創意來源自於國立故宮博物院東漢玉辟邪院藏品之形體,運用布包盒樹脂材質製成產品 ... 產品主要材質:樹脂、磁鐵易碎品:否用途(功能):文具收納出產地:中國製造商:軒達 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#61.dnf辟邪玉与玉荣处理办法及价值 - BiliBili

【DNF】未央常识教学, 辟邪 玉,玉荣,司南, 用途 ?价值?获取途径? 挑战总价值超6亿的 辟邪 玉合成,最终能套出几. 1.4万 50. 於 www.bilibili.com -

#62.玉之用途圭璧 - orang

其它如玉笄、玉珩、系璧、鳥獸紋珮都是佩玉。翁仲、剛卯也是佩玉,同時它們又是一種壓勝之物,是古代的避邪玉。古人都將數塊玉穿連成串,佩帶腰間,走 ... 於 orangtree-kk.blogspot.com -

#63.讲解110版本辟邪玉改版,辟邪玉选择 - BiliBili

网站拍下后,卖家随后坐地改价15万8888!太恶心人! 【DNF】未央常识教学, 辟邪 玉,玉荣,司南, 用途. 於 www.bilibili.com -

#64.DNF:未央单人速刷辟邪玉(二) - bilibili

DNF未央永动9阶。日搬9600万。 【DNF】未央常识教学, 辟邪 玉,玉荣,司南, 用途. 於 www.bilibili.com -

#65.【古玉精髓】必看,全面解析唐朝玉器的时代特点

汉代丧葬、辟邪玉主宰世界,把玩受到限制。唐代以前玉器装饰有的 ... 唐代的摆饰玉器,实际多半是肖生玉器,形象多为动物形象,其用途则为摆饰用。唐代摆饰玉以人物、 ... 於 www.open-jade.com -

#66.玉辟邪 - 國立故宮博物院

玉辟邪. 陳列室306. 展期2010/12/01 ~. 展覽名稱敬天格物 ... 於 theme.npm.edu.tw -

#67.“大话文物” 玉辟邪_长安_大唐_风华 - 搜狐

玉辟邪 高4.5厘米,长8厘米,陕西省延安市出土。辟邪玉料呈青白色,内蕴墨绿色斑纹。辟邪蹲卧状,肢体强健,四足踞地,重心后移,似欲跃起飞腾。 於 www.sohu.com -

#68.2500年前的玉飾有多時髦?一窺戰國漢代工匠的設計之道

然而,即使已有世俗化傾向,當時玉器仍專屬貴族,所有玉器皆為貴族量身打造,代表其不凡的身分、血統。 西漢晚期至東漢〈玉辟邪〉,長13.6公分,高9.3公分。此件玉辟邪是 ... 於 tlife.thsrc.com.tw -

#69.戴玉的禁忌!不是迷信,請認真記住!(馬上收藏) - 理財寶

很多人喜歡戴玉,漂亮又優雅,甚至有人常說,玉能幫人擋災難。可是戴錯了,後果也會很可怕。以下這幾件戴玉的好處與禁忌,一定得記住,收藏起來! 於 www.cmoney.tw -

#70.汉代玉辟邪 - 宝鸡青铜器博物院

尾部的方形插榫口,应是长尾的接口;辟邪背部有和头顶的插筒可能是辟邪功能的证据,说明其用途非镇墓之辟邪。 玉辟邪在造型艺术上着眼整体而线条 ... 於 www.bjqtm.com -

#71.DNF未央- 辟邪玉,玉荣,司南,用途?价值?获取途径?

点点关注一键三连,感谢支持,我去未央探探路!未央视频汇总,1未央常识教学, 辟邪 玉,玉荣,司南, 用途 ?价值?获取途径? https://b23.tv/rj3FlnA2 ... 於 www.bilibili.com -

#72.中華獨有「玉文化」 故宮人教看門道- 新聞 - Rti 中央廣播電臺

乃至於明清,以至於現代,你可以發現什麼樣的題材都有,什麼用途也有,就像桌上擺設、往 ... 另一件故宮超級巨星,東漢的「玉辟邪」也有類似的意涵。 於 www.rti.org.tw -

#73.DNF玉荣合成辟邪玉合成-哔哩哔哩 - BiliBili

【DNF】未央常识教学, 辟邪 玉,玉荣,司南, 用途 ?价值?获取途径? 关于8.11号更新后的云上未央,如何玩转组队/. 於 www.bilibili.com -

#74.玉貔貅吊坠的戴法与禁忌 - 吉照堂

我们都知道玉石是十分有灵性的,被能工巧匠雕刻成各种不同类型不同用途的玉器或 ... 物的重要步骤,通过开光,貔貅被赋予招财的灵性,从而拥有强劲的招财辟邪能力。 於 www.jizhaotang.com -

#75.盘点脖子上带玉的好处脖子上带玉多高合适 - 尚之潮

自古以来,中国人就喜欢将玉带在身边,除了有强健机体的功能,还有一个最大的用途,那就是人们常说的灵性保护作用,有说法说玉可以辟邪,甚至可以给 ... 於 fashion.shangc.net -

#76.香港佳士得再次推出「雲中玉筵」最終章「秦漢篇」

本次領銜拍品為Lot 2748〈西漢晚期玉辟邪〉,此件玉辟邪,張口露齒, ... 〈玉鳳鳥紋韘〉是一件不能套指,不具實用功能僅供佩戴裝飾用途的「韘形珮」。 於 cansarts.com -

#77.DNF:等级玉也有大用途!25大职业分析 - 腾讯

辟邪 玉这个道具,提升率还是比较大的,对于输出职业来说,技攻、攻击强化和属强,在游戏中穿戴率高。但实际上,有些职业,等级玉的提升, ... 於 new.qq.com -

#78.紫瑄珠寶: 什麼人不適合戴玉佩戴玉的禁忌有哪些?

"披金顯富貴,戴玉求平安。"金和玉的佩戴使用,是有不同內涵和作用的。 金,雍容富貴避邪能力強,而且金易招致 ... 於 hengchang1688.blogspot.com -

#79.翡翠麒麟图片赏析翡翠金蟾与麒麟是玉文化的重要组成部分

翡翠金蟾与麒麟是玉文化的重要组成部分,翡翠是一种人们喜爱的石头,它的光润,色泽鲜艳, ... 辟邪挡煞的用途,如门前见长廊直冲大门,犯了穿心煞。 於 m.jaadee.com -

#80.注意了!脖子上戴玉一定要知道的7大禁忌,犯了忌讳可不好!

现实生活中,很多人都有把玉佩戴在脖子上的习惯,但其实带玉并不像带金银一样随意,戴手镯的时候 ... 辟邪护身的玉饰种类很多,最适合戴在脖子上的,主要有以下几种。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#81.博客來-古玉珍賞

中國先民使用玉器的歷史可上溯到八千年前,中國是世界上用玉最早的國家,素有玉石之國的美譽。玉在古代社會內涵豐富,曾廣泛使用於祭祀、朝聘、宴享、辟邪、斂葬、裝飾 ... 於 www.books.com.tw -

#82.漢代玉琮 - 求真百科

漢代的玉器種類很多,按社會功能和用途的不同,可以分為:日用品、裝飾品、藝術品、辟邪用玉、禮儀用玉和喪葬用玉。 日用器. 傳世的有奩、洗、卮、燈、耳杯等,但真偽 ... 於 factpedia.org -

#83.国服特色,辟邪玉改版分析!技攻?属强?技能?伤害? - BiliBili

dnf 鬼泣110级14%属强 辟邪 玉测试(单月光斩提升8.195%). DNF:110版本“ 辟邪 玉SS级 ... 【DNF】未央常识教学, 辟邪 玉,玉荣,司南, 用途. 2.5万 16. 於 www.bilibili.com -

#84.寶石懶人包 - 喜緣玉品

不同寶石有不同的能量及功效,開運、避邪、招財、助事業...,你知道哪一種寶石最適合你嗎?小編來替你解說! 於 joyarts.com.tw -

#85.汉代- 陆子冈玉器网

汉代的玉器种类很多,按社会功能和用途的不同,可以分为:日用品、装饰品、艺术品、辟邪用玉、礼仪用玉和丧葬用玉。 日用器. 於 www.luzigang.cn -

#86.紫玉髓的功效與作用 - 尚虎

1.紫玉髓能令頭腦及心境清爽,時刻明媚動人,激發深層內在美,提升個人氣質,有助建立和諧、融洽圓滿的人際關系,突顯動人美貌。 2.紫玉髓和紫水晶的功效很相似,都是避邪 ... 於 www.shanghu.com.tw -

#87.血丝玉有什么用途和功效,血丝玉

玉就赋予了一股神秘的力量——避邪民间还流传这样的传说:这种光泽是妖魔鬼怪最怕见到的,切不能选购有裂痕的玉(指人为后期shuāi破的),那说明已经为 ... 於 1.14.22.126 -

#88.中華獨有「玉文化」 故宮人教看門道 - Yahoo奇摩新聞

乃至於明清,以至於現代,你可以發現什麼樣的題材都有,什麼用途也有,就像桌上擺設、往 ... 另一件故宮超級巨星,東漢的「玉辟邪」也有類似的意涵。 於 tw.tech.yahoo.com -

#89.100+ 件抵買"麒麟玉" |古董收藏|CarousellHong Kong

輕鬆對話就可以喺Carousell Hong Kong 買走古董收藏嘅"麒麟玉"。 ... 天然緬甸翡翠a玉雙面雕刻老種舊工高冰飄正陽綠收藏級辟邪鎮宅瑞獸麒麟. HK$2,380. 於 www.carousell.com.hk -

#90.古玉断代:玉犀牛(一) - 中华古玩网- 古董收藏

玉辟邪 的另一件出土品是1978年在陕西省宝鸡市一东汉墓出土,器较高大,计高18.5厘米,长18厘米,形式与前述西汉渭陵遗址出土的两件相似,唯背中有圆筒式插座,脑后有方筒形 ... 於 www.gucn.com -

#91.玉清府開運神物乞杯辦法

隨時可到本府大殿焚香乞求。 清香三柱向祖師公祖稟明姓名及住家地址並言明奉請祖師公開運招財避邪金幣用途,懇請祖師公及王爺 ... 於 xn--eut652a3lbexw.com -

#92.文物介紹-瑞獸

《漢書‧西域傳》:「瑞獸符拔,似鹿,長尾,一角為天鹿(天祿),雙角者為辟邪。」南朝帝王陵前有麒麟、天祿、辟邪,唐代帝陵前多為天祿。 於 www.yuhlonggong.com -

#93.一件玉辟邪2600萬破紀錄!一對玉子母牛189萬!香港最新古玉 ...

本場最耀眼,有「明星拍品」之稱的一件西漢玉辟邪,經激烈競價,最終以2200萬 ... 辨其用途,懷其源自,沉醉其間,從視覺到心底,來一場美的享受。 於 read01.com -

#94.正一當舖- 浮雕九螭龍玉璧-祭天禮器璧是一種中央有穿孔的玉器

五作辟邪和防腐用。玉璧的這些用途在春秋戰國時代幾乎都存在,都可以從古文獻及現代考古發掘實物中找到證據。 璧是我國古代最隆重的禮器,周禮:“以蒼璧禮天”。 於 www.facebook.com -

#95.東漢玉辟邪 - 國家文化資產網

特徵:口吻較長,有似馬臉,與常見的短口吻似虎臉的辟邪,不相類似。卻與《文物》一九九七,四所 ... 此件東漢玉辟邪,青白玉質,表面多深淺褐斑。 於 nchdb.boch.gov.tw -

#96.为什么说玉可以挡灾辟邪呢? - 鲜花礼品

汉代,玉辟邪. 玉佩于身,可以提醒人从礼而行. 佩玉在春秋战国秦汉时开始盛行,王公贵族无不佩玉。玉不仅标志了身份、地位及财富,也显现了佩者的节操 ... 於 flower365day.com -

#97.漢玉辟邪_百度百科

漢玉辟邪是漢代時期的玉器文物,現收藏於寶雞青銅器博物院。 於 baike.baidu.hk