熱帶農業暨國際合作系出路的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦金恒鑣,蘇正隆寫的 瑞秋‧卡森:以筆開創環保新天地的鬪士 可以從中找到所需的評價。

亞洲大學 經營管理學系碩士在職專班 陳世良所指導 蔡志陽的 小型休閒農場 永續經營之商業模式探討-以豐山生態園區為例 (2021),提出熱帶農業暨國際合作系出路關鍵因素是什麼,來自於小型休閒農場、永續經營、商業模式。

而第二篇論文中原大學 設計學博士學位學程 周融駿所指導 沈婧的 福建茶鄉地方創生:探索茶文化與聚落發展結合的案例研究 (2020),提出因為有 福建茶鄉、文化景觀、地方創生、茶文化與旅遊、整體性保護的重點而找出了 熱帶農業暨國際合作系出路的解答。

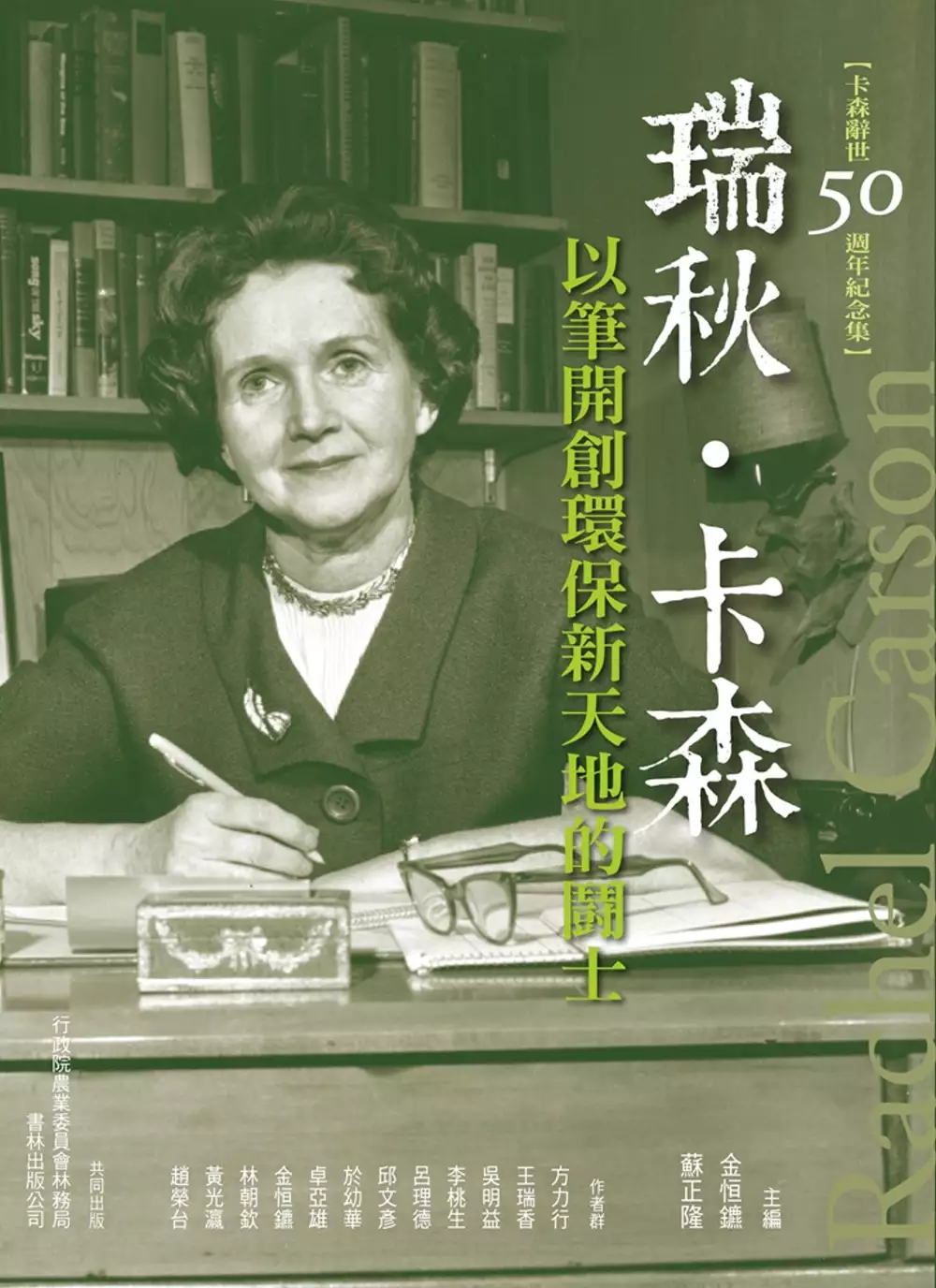

瑞秋‧卡森:以筆開創環保新天地的鬪士

為了解決熱帶農業暨國際合作系出路 的問題,作者金恒鑣,蘇正隆 這樣論述:

「環境運動先驅者」瑞秋‧卡森可說是二十世紀對人類社會與自然環境影響最大的人物之一,出生於1907年的卡森,寫下經典之作《無聲的春天》(Silent Spring),獲譽為二十世紀最重要的生態書籍,以淺顯易懂的文字揭露濫用農藥DDT的危害,甫出版即震撼美國的政治、社會、經濟、農業及化學工業界,形塑了人們的環境意識與態度,更對環境與生態的相關政府組織、立法與制度產生重大影響;並透過數十種翻譯版本影響力擴及全球,為新的生態意識奠下基礎,促使現代環保運動遍地開花。她一生寫作不輟,膾炙人口的「海洋三部曲」(《海風下》、《海之濱》、《周遭之海》)揉合紮實的科學知識與詩意的文字,獲得

廣大讀者迴響,喚醒人們對海洋及自然的尊重。 卡森女士逝世於1964年,2014年是她辭世50周年,為紀念卡森對環境保護的貢獻,金恒鑣博士與蘇正隆先生主編《瑞秋‧卡森――以筆開創環保新天地的鬪士》一書,邀請十二位對環境有深切關懷與研究的專家學者撰文,分為五大部分: 第一部分談卡森女士的生平和對環保的貢獻,清楚呈現《無聲的春天》如何改變人們對DDT的認知,以及揭露其對生態與人體造成的傷害,讓環境保護與環境教育成為政府施政與立法的主要選項。 第二部分則由自然書寫的角度,談科學家出身的卡森女士其他作品,顯現她的文字除傳遞科普新知外,亦蘊藏濃厚的詩意與文學意涵。 第三部分敘述美國

五百年來的環境事件與政策變動,並綜合分析美國的關鍵環境問題與政府的環境立法及政策。 第四部分是《無聲的春天》效應與臺灣的環境管理和保護措施,亦論及台灣環境利用、海洋、海岸與濕地保育、環保法的發展歷程,以期鑑古推今,為在地環保運動尋覓出路。 第五部分談在大數據時代如何利用標準化數據、安全倉儲、共享資訊來分析資料、呈現環境現況與推測未來趨勢,擬定有科學根據為基礎的環境政策;以及台灣森林的利用史與林業管理理念和願景。

小型休閒農場 永續經營之商業模式探討-以豐山生態園區為例

為了解決熱帶農業暨國際合作系出路 的問題,作者蔡志陽 這樣論述:

隨著台灣休閒風氣與休假日漸多,有更多的農業工作者願意投入休閒農場的經營。但是過去的休閒農場在經營方面,大多數只專注於經濟效益,而忽略對於環境生態與社會責任目標。而郭台銘的鴻海集團奉行「永續經營= EPS+ESG」的營運準則,在追求業績的同時,也在社會、環境永續發展的ESG貢獻。當台灣受到疫情衝擊時,除了製造口罩與購買BNT捐贈與政府以外,這舉動也讓民眾對於過去血汗工廠的觀感大為消匿,且多認定鴻海為良心企業,這就是永續經營的成功案例。所以,本研究以豐山生態園區為研究對象,採用專家訪談方式進行個案分析,對該農場過去經營商業模式並參考聯合國永續發展目標,以經營策略加上生產、生態、生活,三個永續發展

因素,探討個案公司過去之經營商業模式、考慮未來永續發展之概念,規劃未來商業創新模式及推展永續經營之組織架構。 本研究由個案訪談發現,相對過去傳統的經營模式,豐山生態園區未來著重在綠色種植與對社會關懷的永續經營。另外執行永續的組織架構中分別設置公司治理組、生產研發組、產品行銷組與社會關懷組。最後綜合上述研究結果在經濟面、環境面、社會面得到的結論,可做為未來小型休閒農場永續經營業者之參考。

福建茶鄉地方創生:探索茶文化與聚落發展結合的案例研究

為了解決熱帶農業暨國際合作系出路 的問題,作者沈婧 這樣論述:

全球危機具有經濟、社會、環境和文化性質,它為經濟領域的變革和新挑戰以及建立更好的社會和地域凝聚力和環境平衡提供了良好的機會。伴隨19—20世紀人們對遺產價值認識的逐步深入、世界各國遺產實踐與綱領性檔的形成,圍繞發展新的遺產方法和技術,將“自然-人工”、“景觀”與“文化”二元關係概念逐漸被引入遺產保護領域(肖競、李和平、曹珂,2016)。以增強參與發展的主要行為者的能力、教育、聯繫和合作。地方政策制定者、專家和企業的不協調行動,以及當地居民目前的消極態度,往往被認為是遺產保存與發展的關鍵問題。20世紀90年代以來,中國大陸的鄉村發展處於轉型期,過度城鎮化的發展格局也造成了鄉村的文化特色的發展與

破壞。目前,鄉村振興的政策驅動下推動地方農業文化遺產保存與發展,對於茶文化發展而言,茶葉是重要的農業經濟作物,也是中國大陸傳統的優勢產業,具有極大的社會價值與經濟意義。茶文化亦是中國傳統文化之重要組成部分,茶葉在過去作為中國與世界的商貿聯結之路,現今更成為中外聞名交流的媒介之一(林楚璿,2019年)。中國茶葉遺產地的地方創生如何滿足環境、經濟與社會的永續發展的目標,已成為學術界所關注的重要議題。本研究結合福建茶鄉歷史村落的發展現狀,以福建閩北、閩南為研究對象,本研究厘清構成茶業地方創生所需條件,提出自然條件、人類活動、時間演變、有形與無形元素為茶業文化景觀之要素,試圖建構區域獨特之茶業文化景觀

的地方創生方法,對其改造進行調研分析和總結。系統性文獻回顧了近年來文化景觀的地方創生的研究成果,在自然與文化的景觀現象學的哲學基礎建構了文化景觀發展理念。本研究旨在探究於推動地方創生戰略下,福建茶鄉文化景觀發展之完整面貌,性質屬於質性研究,研究方法為文獻分析、個案研究和深度訪談法,本研究透過實地調查和參與性觀察進行。採取了有目的的抽樣方法來選擇受訪者,以確保背景和參與實施過程的多樣性。研究的主要目的在於針對當前人文與社會方面鄉村建設存在缺陷與不足。主要以文化景觀遺產概念內涵和外延的演變,探究不同理論的內在聯繫,梳理整體脈絡,理清思想內核,依據並說明所謂文化景觀對於產業經濟與社會生活的意義,從東

西方哲學來分析環境、文化、產業與社會的共生關係,以此構建基於永續發展視閾下的地方創生理念;研究將從福建茶鄉二個案例地區的氣候、地域文化景觀及文化特色產業特徵出發,探究影響福建茶鄉文化景觀的地方創生之關鍵要素。以此提出基於文化景觀的福建茶鄉地方創生結合之發展途徑。研究成果包括三個方面,首先,為實現人文改造所要求的改善村落環境與生態景觀,基於自然與人聯繫起來的景觀特徵,綠色梯形狀的鄉村文化景觀,構建基於永續發展視閾下的地方創生理念。其次,以福建茶鄉案例作為分析對象:(一)比較分析二個不同空間尺度個案所形塑的鄉村文化或景觀空間為何,以及對於個案發展文化與產業經濟的異同與歷史地理環境脈絡的差異;(二)

闡述個案的發起與歷程所涉及的社會組織、在地社群或遊客的力量與內涵;(三)綜合整理福建茶鄉利用茶文化作為文化景觀發展的手段,以達地方創生途徑之不同模式與理論意涵。最後,通過對鄉村內源力、景觀資源整合的重視,以文化景觀之文化、社會、生態與產業等整體性保護“創生”策略,建構更加完善的文化景觀價值體系。以此彌補當前地方創生之不足,使村落文化景觀延續其生命價值,並以此為基礎,建構了人文景觀遺產理念與地方創生途徑的行動綱領,以形成跨界跨域協同改造模式,促進鄉村社會的可持續發展。