煥成語的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦中國佛教文化研究所寫的 茶禪一味:佛教成語的故事 和陳美儒的 資優生的祕密:任教建中40年 陳美儒的青春期孩子陪讀哲學都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自華夏出版有限公司 和三采所出版 。

國立臺灣師範大學 國文學系國文教學碩士在職專班 賴貴三所指導 江聖愛的 《周易》融入國中國文教學之研究 (2022),提出煥成語關鍵因素是什麼,來自於周易、國中國文、融入教學、主題教學、寫作教學。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 華語文教學系 簡瑛瑛所指導 高幼蘋的 華人與墨西哥人生死觀之跨文化比較──以電影教學為例 (2021),提出因為有 跨文化比較、電影教學、冥婚、孝女白琴、亡靈節的重點而找出了 煥成語的解答。

茶禪一味:佛教成語的故事

為了解決煥成語 的問題,作者中國佛教文化研究所 這樣論述:

有一些佛教成語,你常常看見、常常引用,卻不了解它們的原始出處和深刻意義。 打開本書,疑問迎刃而解,彷彿進入一個鳥語花香的世界。 佛教自東漢末年傳入已將近兩千年,不但在信仰上成為我們主要的宗教,更在辭彙的使用上,普遍的影響著我們日常的言說,以及各種文學的創作,只是行之日久而習焉不察。倘能追源溯本,知其出處及意義,諒必對我們正確的運用有所助益,且能豐富文化素養。中國佛教文化研究所本此信念,廣為蒐羅編撰,並特重用法,都為一冊,用供學人方便參閱,實不可多得。

煥成語進入發燒排行的影片

孔曰成仁、孟曰取義,仁義二字是儒家的中心思想,而自漢武帝獨尊儒術之後,華人社會深受儒家思想影響,慷慨激昂成仁取義的例子非常多,今天的主角--文天祥便是其中之一。

文天祥生在積弱不振的南宋末年,20多歲參加殿試,被宋理宗欽點為狀元,開啟仕途之路,將近四十歲時,元軍大舉入侵,文天祥也展開了與元軍對抗的輝煌戰史。他曾散盡家財,組成義軍反元抗爭;元軍攻陷南宋首都臨安,俘虜五歲的宋恭帝,他立圖復國、四處募兵;他見到南宋降將呂文煥,更當面辱罵呂是千古罪人;雖然文天祥在復國過程中,也曾大敗元軍,但終究兵敗被俘,在獄中寫下〈過零丁洋〉詩,詩句:「惶恐灘頭說惶恐,零丁洋裡嘆零丁。人生自古誰無死?留取丹心照汗青」苦澀又正氣凜然;爾後更寫下千古流傳、擲地有聲的鏗鏘之作〈正氣歌〉,成為後人肅然起敬的榜樣!

元軍勸降不成,最終還是要將他處死,死後,在他的衣帶中發現絕筆:「孔曰成仁,孟曰取義,唯其義盡,所以仁至。讀聖賢書,所學何事?而今而後,庶幾無愧。」年僅四十七歲!

像文天祥這樣真性情的人,非常值得敬佩,他也像〈正氣歌〉所形容的浩然正氣,永留人間!

想知道阿綱老師錄影時的小故事嗎?

還有更多有趣的內容~請上馮翊綱說文解字FB粉絲團

https://www.facebook.com/FCCSD2016/

《周易》融入國中國文教學之研究

為了解決煥成語 的問題,作者江聖愛 這樣論述:

本文以「《周易》融入國中國文教學之研究」為題,於《周易》經傳中探求中華傳統文化思想與文學底蘊,並於教學應用中落實其義理價值。全文共分六章,除了第一章緒論,敘述研究動機與目的、文獻探討與研究方法、研究範圍與架構之外,其餘各章之提要如下: 第二章從《周易》三大向度──「易經」、「易傳」、「易學」三方面引入,首先,分析《周易》經傳結構與思想體系要義,以「推天道以明人事」、「人道與天道相通」、「人應法天地之道」、「順乎天而應乎人」、「肯定人的主動性」、「天人和諧整體論」等六個要點,歸納《周易》所傳達之天人關係,掌握《周易》內涵及其發展脈絡,確立本研究的義理系統以及教學上的可實踐性,為後續鑑賞分析奠

立基礎;再者,設計《周易》經傳結構相關之教學活動,藉由教案編寫與課程應用,將《周易》之概要落實於課堂教學,透過遊戲寓教於樂。 第三章《周易》融入國中國文選文教學,彙整國中國文教材選文,綜觀古典及現代選文,兼採韻文、散文、小說等各大文類,爬梳選文主題概要並將之與《周易》義理相互類比研討。 第四章《周易》融入國中國文主題教學,以《周易》文本為出發點,歸納四個主題:「生生之謂易」、「時觀」、「變」、「中道」,依主題闡發義理,並搭配課本文本或彈性課程中對應的選文相互參照,作主題系統教學。 第五章《周易》融入國中國文寫作教學,分析《周易》思維架構,發展成「觀察式寫作」、「象徵式寫作」、「歸納式寫作

」、「思維建構式寫作」,活化寫作教學,並輔助學生思維創作能力之建構。 第六章結論,分析研究成果,並提出後續研究建議,作為《周易》相關研究者及中學教師,學術研究上或教學實務上之參考。 本文以融入式課程、主題式課程、思維結構寫作課程,綰合《周易》與國中國文教學,試使《周易》思想精粹與國文課堂所激盪之火花相互輝映。

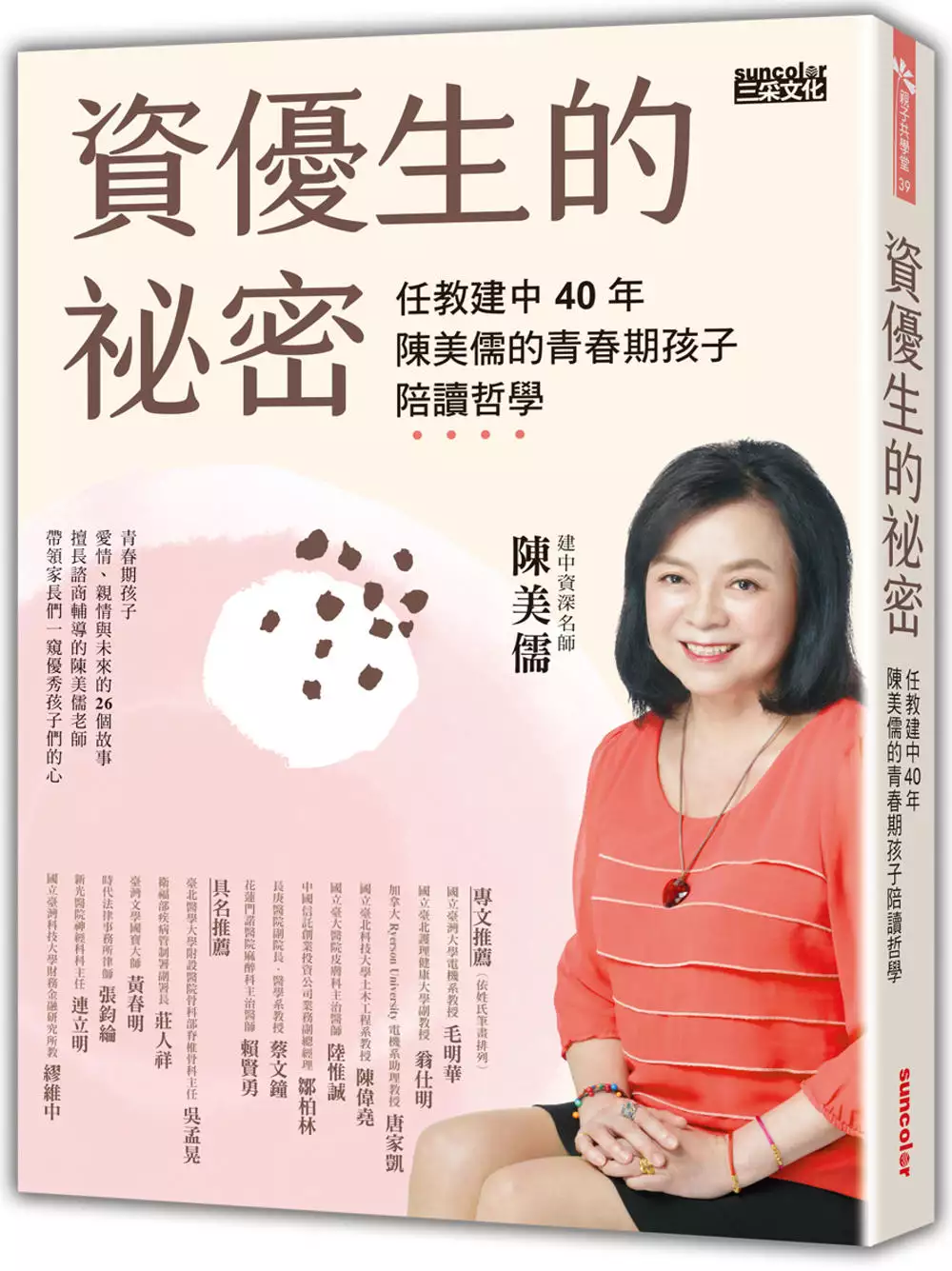

資優生的祕密:任教建中40年 陳美儒的青春期孩子陪讀哲學

為了解決煥成語 的問題,作者陳美儒 這樣論述:

青春期孩子 愛情、親情與未來26個故事 擅長諮商輔導的陳美儒老師帶領家長們一窺優秀孩子們的心 優秀的孩子怎麼了? 任教建中40年,陳美儒老師 看遍了各式各樣優秀頂標的青春少男少女, 仍然感嘆──青春真的不容易。 他們長大了,有自己的心事了, 對於爸媽說的話,覺得煩、覺得不想聽; 對於父母的建議,覺得過時、完全反著做。 同儕的競爭、異性(甚至同性)的吸引, 讓這些孩子特別的容易衝動、犯傻; 家裡的組織如果有變化,孩子的反應更是激烈。 擅長諮商輔導的陳美儒老師, 為什麼能和這些孩子,靠得那麼近? 為什麼這些孩子願意咬著嘴唇、滴

著淚, 跟老師傾吐他們受的傷、心裡的煩與痛? 在老師看來, 這些優秀的孩子, 不能只把心力放在追求卓越, 更需要培養堅強的心智能力, 練習在感情世界中表達自己、不傷害別人。 他們身邊都需要像美儒老師那樣的人, 能夠和孩子溝通、並且能像美儒老師說的那樣, 放下爸媽的原則、期望、堅持、怒火, 讓家門,始終為孩子開。 任教建中超過四十年,擅長諮商輔導的陳美儒老師,以「君子慎獨」的內省,帶領家長窺探優秀孩子們關於學業、家庭、戀愛方面的煩惱,並以犀利又流暢的風格,呈現於行文之中。家長若經常自嘆「已過賞味期限」,更應該明白為何「管不住」家裡的青少年。父母自然

甘心為了他們付出所有,但如果能換位思考,更能選擇「對的事」去做。放下清空,從心出發,感同身受之餘,也更能抓到與青少年相處的節奏與距離,讓親子關係更美好,也讓孩子的發展更健全。 專文推薦 國立臺灣大學電機系教授 毛明華 國立臺北護理健康大學副教授/萬芳醫院小兒次專科主任醫師 翁仕明 加拿大Ryerson University電機系助理教授 唐家凱 國立臺北科技大學土木工程系教授 陳偉堯 國立台灣大學附設醫院皮膚科主治醫師/陸惟誠 中國信託創業投資公司業務副總經理 鄒柏林 長庚醫院副院長‧醫學教授 蔡文鐘 基督教門諾醫院麻醉科主任醫師 賴賢勇 具

名推薦 臺北醫學大學附設醫院骨科部脊椎骨科主任 臺北醫學大學醫學系助理教授 吳孟晃 衛福部疾病管制署副署長 莊人祥 臺灣文學國寶大師 黃春明 時代法律事務所律師 張鈞綸 新光醫院神經科科主任 連立明 國立臺灣科技大學財務金融研究所教授 繆維中

華人與墨西哥人生死觀之跨文化比較──以電影教學為例

為了解決煥成語 的問題,作者高幼蘋 這樣論述:

在跨文化教學的過程中,教學者和學習者往往會面臨許多困難,這涉及教學者對於教學文化以及學習者背景了解之深度,若是能了解學習者的文化背景,在教學時便能利用比較呈現兩種文化之相似處或差異所在,達到事半功倍的效果。筆者曾於台灣、大陸、墨西哥以及美國教學,並開設過「華人電影」以及「華人文化與風俗」課程數次,隨著教學經驗累積,逐漸對於這些國家的學習者在面對跨文化差異時容易產生之誤解或學習難點較能掌握。 本文運用跨文化、比較文化、主題學研究、電影教學研究方法,由華人與墨西哥人的創世神話、喪葬風俗、清明節和亡靈節為基礎,以華人及墨西哥人文化為背景之電影《最愛》、《COCO》以及《父後七日》、《生

命之書》作為例子,提出關於華人與墨西哥人生死觀之跨文化比較。 論文主要以電影《最愛》中的「冥婚」、《父後七日》裡出現之「喪禮儀式及禮節」與以墨西哥亡靈節為背景的《COCO》、《生命之書》中出現的死亡後的世界與靈魂的去處作為跨文化比較的例子,說明這些風俗所呈現的生命意涵及死亡觀所反映出的內在思想與生死觀,並針對論文中的內容設計一個教案。一般來說,不同民族的思想會受到地域環境、歷史背景與傳統文化影響甚深,經過代代流傳沿襲,後人吸收這些文化的同時,或多或少地發展出新的文化,並展現出該民族之生死觀;這些例子,是筆者實際在華人電影教學中,讓許多學生感受到文化衝擊與理解困難的內容,透過教學與

討論,使學習者能對這些由來已久的風俗文化以及儀式所揭示生死觀,以及如何影響生活和語言,有較深層的認識。 筆者藉由四部電影中的跨文化比較,進一步說明在教學時,學習者的難點所在以及教學者可以如何選擇文化切入點,讓學習者更容易理解與吸收,明白所學文化如何在那樣的時空背景產生、發展並影響而內化為該民族的文化底蘊,並期盼能應用於華人電影文化與跨文化教學中。