無線擴音器推薦的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦麥克‧巴佐哈尼希‧米夏爾寫的 野小子特種部隊:以色列建國以來的祕密武器,守護應許之地的半世紀征戰 和杜米尼‧齊格勒的 黑龍江:尋訪帝王、戰士、探險家的歷史足跡,遊走東亞帝國邊界的神祕之河都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自麥田 和聯經所出版 。

野小子特種部隊:以色列建國以來的祕密武器,守護應許之地的半世紀征戰

為了解決無線擴音器推薦 的問題,作者麥克‧巴佐哈尼希‧米夏爾 這樣論述:

為什麼我們應該認識以色列? 數十次史上重要戰役 重視情報、後勤,從軍事角度看以色列的歷史與生存策略 他們如何思考,掌握「質的優勢」 =本書特色= ★詳實記錄與美國三角洲部隊齊名、俗稱「野小子」特種部隊的英勇傳統 ★從以色列視角認識中東各國與各民族之間的關係 ★揭露國防部長裴瑞茲、獨眼龍戴陽、總理拉賓、總理納坦雅胡等知名人物從未公開的第一手資料、當事人訪問、歷史照片 ★游亞旭(Asher Yarden,以色列駐台北經濟文化辦事處代表): 以色列缺乏天然資源,因此為了生存,以色列最主要的對策是用「人力資源」取代「天然資源」:讓人民都能積極進取,接受良好教育,用智慧與創新為工具,克服物理限制。

面對數量與規模都極盡懸殊、幾乎不可能抵禦的對手,以色列國防軍就是憑藉這些技巧取得「質的優勢」。 ★張國城(臺北醫學大學通識教育中心教授): 有關以色列的戰爭書籍,過去國內也曾出版過若干,但是涵蓋範圍最長最新的,則非本書莫屬。……重視「情報」和「後勤」,而非僅把人力和資源用於壯大作戰部隊,是這個時時刻刻準備實戰的國家最大特色。──張國城(臺北醫學大學通識教育中心教授) =內容簡介= 這是一個八百萬人口要與周遭一億四千萬敵人對抗的國家, 這是一個與美國三角洲部隊齊名,屢次執行反恐任務的特種部隊, 在世界局勢的演變、周圍國家的掣肘、國內不同政治勢力的對抗下, 以色列國防軍必須做下多次考驗心智

與體力的決定, 他們要如何守護自己的應許之地? 以色列建國七十年來,中東地區的情勢始終一觸即發,讓以色列成為國際關注的焦點。 其實中東地區自古即不乏征戰,主要原因在於耶路撒冷同為三個宗教的聖城,而如今之所以愈受關注,與一九四八年聯合國決議讓猶太人在巴勒斯坦原英國託管區復國不無關係。兩千多年來遭受流離迫害的猶太人終於得以在應許之地建立以色列國,但早已在此定居的巴勒斯坦人又怎會拱手讓出自己的家園,再加之聯合國會議上阿拉伯國家紛紛投下反對票,導致以色列建國第二天,就遭到周邊國家聯合進犯,史稱第一次中東戰爭。 這場戰爭雖然以以色列勝利告終,卻也開啟了往後報復循環、不曾間斷的大小戰役,時至今日已超

過半個世紀,中東各國家民族之間仍未見長久和平的曙光。本書作者深入挖掘以色列國防軍機密檔案,揭開自一九四八年建國以來,以色列與埃及、敘利亞、巴勒斯坦、伊朗、伊拉克之間的幾番交手,無論是檯面上的戰爭衝突,或是私底下的暗殺截擊,這些眾所周知的新聞事件,或是不為人知的機密任務,形塑出今日的中東樣貌。 本書將揭露以色列參與的核心戰役與搶救人質的反恐任務: ◆永納坦行動 ◆六日戰爭 ◆格林島之戰 ◆雄雞五十三號行動…等超過十次大小戰役及驚人的軍事行動 你也將感受到以色列特種部隊達成使命的強烈信念: ◆以「跟我來」為口號,軍官永遠在士兵之前衝鋒陷陣 ◆作戰行動要求速度及精準,關鍵在於出其不意與不傷及無辜

◆絕不將以色列的傷患及死者留在戰場上 作者簡介麥克‧巴佐哈Michael Bar-Zohar以色列歷史學家、小說家以及政治家。他的著作除了在以色列當地出版外,大多在英美法等國也有授權。 麥克•巴佐哈一九三八年生於保加利亞,一九四八年移民以色列,大學就讀耶路撒冷希伯來大學,主修經濟學與國際關係,之後前往巴黎大學政治研究所取得博士學位。一九六O年代麥克•巴佐哈加入以色列勞工黨,後來成為黨部重要的幹部,一九八一年透過選舉進入以色列國會。過去也曾被外派至歐洲理事會擔任以色列國家代表。麥克•巴佐哈寫過的傳記作品包括以色列前總統西蒙‧裴瑞斯、以色列情報局莫薩德局長艾瑟‧哈瑞爾(Isser H

arel),另外還出版過《痛苦的味道》(Bitter Scent: The Case of L''Oreal, Nazis, and the Arab Boycott)、《莫薩德》(Mossad: The Greatest Missions of the Israeli Secret Service)等。此外,麥克•巴佐哈也是以色列海法大學(Haifa University)及美國亞特蘭大埃默里大學(Emory University)的教授。尼希‧米夏爾Nissim Mishal作家,同時也是以色列最有名的電視名人之一。他由政治記者做起,曾被派駐於美國首府華盛頓當特派員,最終升任至以色列國營電

視臺總經理。他在以色列五十和六十週年國慶,出版了兩本關於以色列歷史上重大事件的暢銷書,被翻譯成英法俄和西班牙語。他還曾與前以色列外交部長班阿米(Shlomo Ben-Ami)教授合著了一本關於猶太教的書。譯者簡介譚天曾任聯合報編譯主任、自由時報副總編輯等職,現旅居加拿大專事譯作,譯有包括政治、軍事、文化、宗教、科技、與商務領域等一百多本書。 【推薦序】 挺身面對人生挑戰的意志/游亞旭Asher Yarden 國家應負責人民的安全與生活──值得留意的以色列情報與後勤系統/張國城 前言 兩場戰鬥 第一章 永納坦行動 第一部 一切的開端 第二章 耶路撒冷圍城 第三章

黑箭行動 第二部 西奈之戰 第四章 雄雞行動 第五章 米拉之役 第三部 六日戰爭 第六章 焦點行動 第七章 聖殿山之戰 第四部 消耗戰 第八章 突襲格林島 第九章 諾亞行動 第十章 雄雞五十三號行動 第十一章 里蒙二十行動 第十二章 同位素計畫 第十三章 板條箱行動 第十四章 青春之泉行動 第五部 贖罪日戰爭 第十五章 跨越蘇伊士運河 第十六章 中國農場之戰 第十七章 戈蘭高地之戰 第十八章 黑門山之戰 第六部 核子戰的危險 第十九章 歌劇行動與亞歷桑納行動 第七部 黎巴嫩戰爭 第二十章 畢爾福之戰 第二十一章 螻蛄十九號行動 第八部 與恐怖主義奮戰 第

二十二章 「母親公車」攻擊事件之後 第二十三章 諾亞方舟行動 第二十四章 防衛盾行動 第二十五章 鑄鉛行動.防衛柱行動.保護刃行動 後記 失落的部落重返家園 第二十六章 從非洲心腹到耶路撒冷:摩西行動與所羅門行動 圖1:以色列地形及區域圖 圖2:六日戰爭、贖罪日戰爭前後,以色列的領土變化圖 【人物小檔案】 西蒙‧裴瑞斯(後來成為以色列第九任總統) 塔米爾‧帕杜(偵搜隊通信官,後來成為莫薩德首腦) 伊薩克‧納馮(後來成為以色列第五任總統) 尤吉‧艾拉(後來成為以色列原子能委員會會長) 約西‧「恰托」‧吉登(戰鬥飛行員) 拉法葉‧「拉佛」‧艾坦(八九○傘兵營營長,後來成為參

謀長) 阿維胡‧班─能少將(前空軍司令) 摩塔‧古爾將軍(前五十五旅旅長) 阿米‧阿雅隆(後來成為海軍司令) 哈達‧基齊(海軍副司令) 尼希麥‧達干(戰鬥飛行員) 阿米爾‧艾謝將軍(空軍司令) 班雅明‧「畢比」‧納坦雅胡(總參偵搜隊員,後來擔任總理) 尤吉‧戴陽(後來擔任副參謀長) 艾胡‧巴拉克(總參偵搜隊隊長,後來擔任國防部長與總理) 阿農‧里金─沙哈克(傘兵營營長,後來擔任參謀長) 摩西‧「布吉」‧亞隆(後來出任參謀長與國防部長) 伊薩克‧摩德柴(獲頒英勇勳章) 阿維德‧卡拉尼(後來擔任野戰軍副司令) 大衛‧沙法提(高拉尼旅戰士) 吉也夫‧拉茲(戰鬥機飛行員,攻擊

伊拉克反應爐行動指揮官) 賈比‧艾希金納吉(高拉尼旅副旅長,後來擔任以色列國防軍參謀長) 阿維‧塞拉(中隊長) 母親公車攻擊事件死難者米蓮‧班雅的家人 夏爾‧摩法茲(當時擔任國防軍參謀長,後來出任國防部長) 亞維夫‧柯夏維(傘兵旅旅長,後來擔任軍事情報局局長) 伊薩克‧「傑利」‧格西安(西岸師師長,後來擔任後備役司令) 約夫‧賈蘭(以色列南方軍區司令) 阿米爾‧裴瑞茲(前國防部長) 班尼‧甘茲(後來出任國防軍參謀長) 誌謝 參考書目 【推薦序】 挺身面對人生挑戰的意志 文/游亞旭Asher Yarden(以色列駐台北經濟文化辦事處代表) 我

何其榮幸,能夠為《野小子特種部隊》這本從另類角度描繪以色列國防軍的書寫序。儘管談的是特種作戰與特戰部隊,《野小子特種部隊》以一種明確的方式不僅告訴我們以色列軍能打仗,怎麼打仗,還告訴我們它怎麼「思考」。 這本書主要討論的以色列國防軍,當然是非常引人的主題;但它同時也訴說了另一個動人的、有關以色列這個國家的故事。這其間的必然性在於,軍隊是、而且一直是以色列生活的中心要素。也正因為如此,以色列國防軍一直是所謂「人民的軍隊」。 軍隊在一個民主國竟會扮演如此核心的角色,這是當今世上唯獨以色列才有的特殊現象。之所以有這種現象,出自以下幾個原因。 不幸的是,最主要的原因在於,以色列自從約七十年前建國

以來,一直必須為了獨立與生存而不斷奮戰。早從建國第一天起(準確地說,從建國前就開始了),國防軍就投入了大小戰役,包括大規模戰爭、小規模(或更小型)戰鬥、以及在以色列邊界沿線的例行維和保安任務。以色列的生存仰仗國防軍與國防軍保衛國家的能力。國防軍沒有打敗仗的本錢,就連一場仗也輸不起。以色列人民大都清楚國防軍肩負的重責大任,也很重視這份責任。 另一個重要原因是,以色列實施全民徵兵制,全國男女年滿十八歲都必須服役。國防軍自建軍初期就在以色列享有「人民的軍隊」之美名,原因就在這裡。以色列的軍隊也確實是一個大熔爐,全國上下幾乎每個人都得來到軍中,與其他人會面、共處。對以色列人來說,兵役或許是人生最重要

的養成階段,不論過去或是現在。 這兩大原因之外,或許還有其他一些理由,使軍隊成為以色列國家認同中的基本、關鍵要素。也因此,就許多方面而言,以色列軍隊幾乎可說是以色列文化的一種反射。當然,在其他西方民主國十之八九是看不到這種現象的。 因此我認為,讀者們不妨將《野小子特種部隊》視為一本不僅能一窺以色列社會,還能幫我們進一步了解以色列經濟的書。 以色列在安全與經濟領域的需求出自同一個現狀。以色列的地緣政治情勢與其他特有環境,究竟經由什麼方式,竟能對軍事與經濟這兩個截然不同的領域造成如此類似的影響,說起來還真得費一番周章。 無論就地理或人口條件來說,以色列都是小國。這表示以色列必須建立強有力的

經濟。若是不能發揮創意,不出奇招,以色列不可能達到此目標。在《野小子特種部隊》描述的每一場行動中,你都能見到以色列人如何展現創意、出奇致勝。 以色列缺乏天然資源,因此為了生存,以色列最主要的對策是用「人力資源」取代「天然資源」:讓人民都能積極進取,接受良好教育,用智慧與創新為工具,克服物理限制。面對數量與規模都極盡懸殊、幾乎不可能抵禦的對手,以色列國防軍就是憑藉這些技巧取得「質的優勢」。《野小子特種部隊》告訴我們,若不是頭腦與精神都超人一等,國防軍不可能完成特戰任務,克敵致勝。 國防軍以及以色列獨特的高科技「人資」系統之所以成功,還有一項基本要件,就是敢於嘗試、不畏犯錯的勇氣。若沒有犯錯的

自由,一個人永遠不敢全力以赴,發揮潛能。鑑於以色列日復一日、不斷面對的威脅,國防軍素質必須追求頂尖。在國防軍裡,軍官與士官未必會因為戰術決定錯誤而受罰,當局會鼓勵他們與同袍共享經驗,讓每個官兵都能學習、改進。一旦撇開失敗的恐懼,人往往能奮力創造佳績。這是以色列智慧與創新的根本精神所在,我相信,這也是以色列與台灣的又一共同點。 儘管台灣與以色列有許多差異,但我相信台灣讀者能從這本書的英雄事蹟中找到共鳴:那是一種求知好奇的精神、追求至善的需求、挺身面對人生挑戰的意志。 【推薦序】 國家應負責人民的安全與生活──值得留意的以色列情報與後勤系統 文/張國城(臺北醫學大學通識教育中心教授) 有關

以色列的戰爭書籍,過去國內也曾出版過若干,但是涵蓋範圍最長最新的,則非本書莫屬。同時本書最值得稱道的是有注解,且對相關人物介紹最為詳細,重要人物姓名又有附上原文,令讀者之後進一步比對其他資料和查考細節提供了莫大的便利。這也是出版社最細心且難能可貴的地方。透過「人物小檔案」的介紹,讀者也可一窺以色列復國之後政黨的變遷和政治人物間的傾軋──這是一個沒有威權領袖也充滿政黨分合和鬥爭的國家。 本書列出了多場以色列歷史上的重大軍事行動,有些是戰爭、有些是戰役,有些則是行動。總括來看,成功的關鍵無一不在於「情報」,情報的靈通準確以及完善利用,是書中所有軍事成就的關鍵,而非只是一般認知的卓越訓練、戰技和士

氣。至於武器裝備的性能則更非重點,和一般認知的「全民皆兵」也不同。情報是一切行動展開的前提,也是以色列檢討「目前的準備」與規畫「下一步行動」的絕對依據。 雖然還是省略了許多細節,但細心的讀者不難發現,即使始終大敵當前,這個國家的建軍對「後勤」的重視仍不下於情報。以色列最艱危、最依賴外援的時候大概是一九七三年十月戰爭(贖罪日戰爭),但是對美國運來的裝備,仍是靠以國原有的後勤系統才得以前運至部隊投入作戰。所以在戰爭最激烈的時候,以軍在各戰線和敵軍直接接戰的部隊,即使在動員後仍不算多(相對於以國規模不大的人口和軍隊仍是如此),但持續作戰能力大體上相當強,足見擔任支援和後勤的人員比例必然甚高。重視「

情報」和「後勤」,而非僅把人力和資源用於壯大作戰部隊,是這個時時刻刻準備實戰的國家最大特色。 本書更可讓臺灣讀者了解很多在臺灣比較陌生的事,譬如「文人領軍」,不一定要由高級將領來擔任國防部長。此外,以色列國防軍與其說是一支軍隊,不如說是「武裝民團」,因此軍隊不是特殊職業團體。他們沒有和民間教育分流的軍官教育體系,以色列人也不會尊稱飛行員為「教官」。軍官退伍除傷殘外就回家吃自己;書中完全沒有提到軍官的「期別」,這也不是任何任職任官的重點;軍隊的編制也和臺灣讀者熟知的美式編制不同,高階單位和基層單位距離很近,空軍沒有聯隊陸軍沒有軍團或師;參謀總長只是中將;這些都是「武裝民團」的特色。 透過本書

的生動描寫,讀者彷彿可以看見「雄雞行動」(第四章)的銲槍火光而瞇著眼睛(筆者就是這樣看完那章的),為「永納坦行動」(第一章)中C-130的發動機聲摀住耳朵;聽見「里蒙二十行動」(第十一章)裡的無線電喊叫;感受一九五六年西奈沙漠中的烈日和「所羅門行動」(第二十六章)中飛機裡的擁擠。許多參與其事的人現身說法更為本書增色,其中包括班雅明.納坦雅胡,他是現在的以色列總理。 在讀完本書之前和之後,讀者們可能都會問:「以色列軍事強大的原因是什麼?」筆者只能歸納出他們「不做」什麼: 第一,不己願他力。和很多人所認知的不同,在六日戰爭(第三部)當下和之前,美國對以色列幾乎沒有幫忙,主要武器裝備來自於法國和

英國,在六日戰爭時,法國總統戴高樂還宣布武器禁運。雖然早年以色列的武器裝備多半來自外國,但以軍中沒有外國軍事顧問,也從沒有任何同盟作戰的想法和心態。 第二,不好高騖遠。以色列在一九七○年以前獲得武器非常困難,國防與外交形勢遠劣於今日,為了生存,他們培養出一種務實且不斷反思的習慣,與負責的態度,對於自身能力的限制也有清楚估計。因為必須自我教導,所以所有經驗都非常寶貴。這點和他們的歷史文化和政權性質有絕對關係,不過這就不是這本已經相當傑出的著作所能涵蓋的了。班古里昂在黑箭行動(第三章)之後的話或許可以作為注腳:「我們向他們(猶太人)再次保證,猶太人有一個國家,有一支軍隊,想要拿走他們的生命與財產

,就得付出代價。我們要讓他們抬頭挺胸,要灌輸他們獨立與自豪感,因為主權國要為人民的生活與安全負責,而他們便是主權國的國民。」所以筆者認為,或許是以色列國家保衛了國防軍,而不只是國防軍保衛了國家。 至於其他,就請讀者們自己發掘、體會吧! 永納坦行動 一九七六年六月二十七日,一對德國男女在雅典登上一架法航班機,兩人在頭等艙靜靜落座,把兩大袋手提行李擺在前座座椅下。這個男子的身材瘦削,藍眼,有一頭褐髮褐髭,襯著一張長臉,八字鬍飄在尖下巴上方。顯然已經疲累的他,很快就把座椅倒下,閉目養神。他身邊那個女子身著夏季褲裝,是個金髮美女,可惜有些戽斗。 一三九號航班是一架空中巴士A三○○型法

航客機,從特拉維夫飛往巴黎,中途在雅典小停,有兩百四十六名旅客──其中一百零五名是猶太人與以色列人──以及十二名機組人員。停留雅典時,登機旅客中有兩個穿暗色西服、看起來像中東人的男子。兩人就在機上那些來自特拉維夫旅客漠然的眼神下,由一位笑容滿面的金髮空服員引入經濟艙落座。 下午十二點三十五分,飛機從雅典起飛十五分鐘後,坐在頭等艙的兩名德國人打開他們的手提袋。男的拿出一個色彩鮮豔的大糖果盒,打開錫盒蓋。女的拿出一瓶香檳,並用兩手扭動著瓶子。突然間,男的從糖果盒中取出一支迷你衝鋒槍,從座椅上一躍而起。他衝向駕駛艙,用手中衝鋒槍比著駕駛員。同時那女子從香檳酒瓶瓶底抽出一把手槍與兩枚手榴彈。 「手舉起

來!」她對著頭等艙乘客喊道。「不准離開你們的座椅!」 經濟艙也傳來同樣的喊聲。那兩名中東男子已經手持小型衝鋒槍躍出身來,不費吹灰之力地制服了其他乘客。擴音器中響起那德國劫機男子興奮的語音。他以帶有口音的英語宣布,他是這架飛機的新機長,還自稱巴西爾.庫拜西,是「加薩走廊齊.古法拉突擊隊」隊長,屬於巴勒斯坦人民解放陣線的一員。 乘客艙陷入一片恐慌,害怕、憤怒的嘶喊與哭泣聲幾乎淹沒每一個角落。驚魂未定的乘客發現自己已然遭到劫持,淪為恐怖分子的囚犯。「新機長」與他的黨羽下令乘客將身上攜帶的武器全部丟到走道上。有人交出幾把小刀。劫機匪徒隨即對男性乘客進行徹底搜身。飛機也在這一刻掉頭往南飛。 在耶路撒冷,

以色列內閣的會議正開到一半,有人給西蒙.裴瑞斯悄悄遞來一張字條。時年五十三歲的裴瑞斯曾是大衛.班古里昂的親信助理;他促成以色列在一九五六年與法國結盟,還曾完成一項「不可能任務」:在南部小城迪蒙納附近建立祕密核子反應爐。

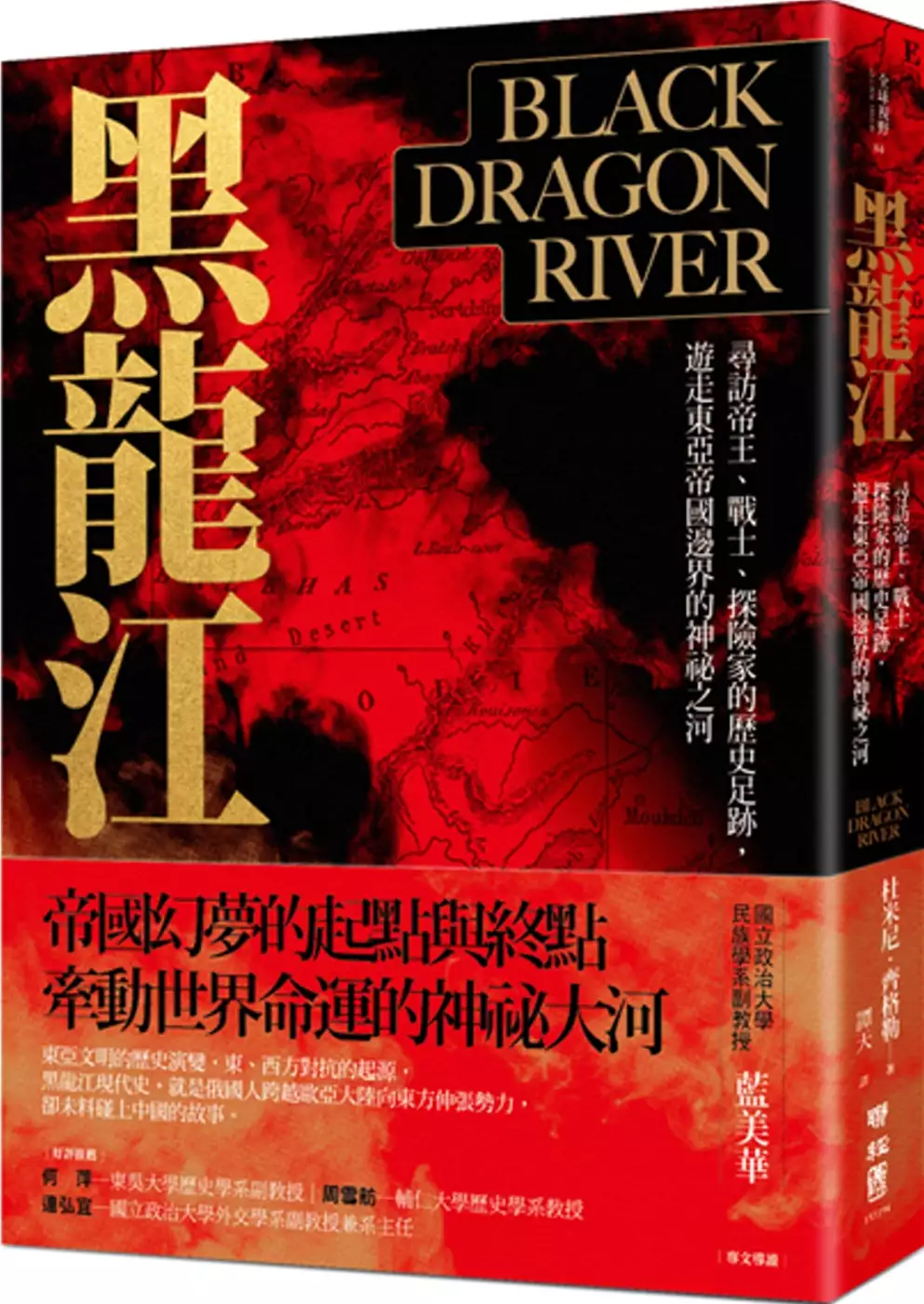

黑龍江:尋訪帝王、戰士、探險家的歷史足跡,遊走東亞帝國邊界的神祕之河

為了解決無線擴音器推薦 的問題,作者杜米尼‧齊格勒 這樣論述:

源頭是蒙古,北邊是俄國,南邊是中國,亞洲帝國與民族在這裡交會 人跡最罕至、全世界第九長的神秘大河,是帝國幻夢的起點與終點,也牽動世界命運 黑龍江──中國與俄國的界河,源遠流長,蘊蓄沉重的歷史文化,承載帝國恩怨糾葛 東亞文明的歷史演變,東、西方對抗的起源, 黑龍江現代史,是俄國人跨越歐亞大陸向東方伸張勢力,卻未料碰上中國的故事。 《經濟學人》雜誌亞洲區編輯齊格勒,帶領你展開奇幻旅程。 中國在黑龍江邊簽下它與歐洲國家的第一個條約。 奪取黑龍江,被俄國視為邁向偉大的必經途徑,卻也鑄下俄屬遠東地區的悲慘命運。 它是普亭主義的關鍵,其歷史也和俄國與西方持續不斷的帝國衝突結上不

解之緣。 有關黑龍江數世紀以來的恩怨,至今仍影響中俄關係及兩國對世界的態度。 黑龍江是大多數西方人從沒聽過的大河。新聞人齊格勒把握亞洲大帝國在此聚首的特性,透過它來檢驗歐洲與東亞唯一接壤地的社會狀況。他從黑龍江源頭一路走到黑龍江出海口,以縱橫交織、評古論今的手法陳述黑龍江的歷史、生態與民族,一方面向我們顯示,這處看似荒蕪不毛的地區,事實上卻有太多歷史──在中、俄兩國今天既複雜又極端重要的關係中,這個地區扮演了關鍵性的角色。 自一千年前成吉思汗與蒙古帝國崛起後,黑龍江一帶的歷史就一直脫不開擴張與征服──特別是俄羅斯跨越歐亞陸塊東進,最後撞上中國為止。甚至在今天,幾個世紀以來有關黑

龍江的恩恩怨怨,仍然影響著中、俄兩國關係,以及兩國對外的態度。想了解普亭的帝國之夢,我們必須了解俄國與俄屬遠東的關係,必須了解這種關係何以至今仍左右俄國心態。黑龍江不僅是普亭主義的關鍵,它的歷史也和俄國與西方持續不斷的帝國衝突結上不解之緣。 名人推薦 專文推薦導讀 藍美華(國立政治大學民族學系副教授) 好評推薦 何萍(東吳大學歷史學系副教授) 周雪舫(輔仁大學歷史學系教授) 連弘宜(國立政治大學外交學系副教授兼系主任) 國際媒體、專家一致強力推薦 一本非常好的書,作者以高級遊記手法,把他在世上一處最人跡罕至地區的見聞,與探險家、皇帝、亡命徒、革命家與傳奇

人物的精采事蹟絕妙搭配──而這一切都出現在黑龍江:一個等著像齊格勒這樣無畏、這樣有決心的旅者探討的大河。──喬納森‧芬比(Jonathan Fenby),《企鵝版中國現代史》(The Penguin History of Modern China)作者 如果你認為自己已經了解現代世界,最好再想清楚。齊格勒帶領我們來到這世上一處非常不凡的地區──蜿蜒穿越歷史,還可能影響我們一切未來命運的一條河──展開一次奇幻之旅。這是一個訴說殘忍、神祕、美麗與蠻荒的故事,讀了以後會讓你對過去自己的無知啞然失笑。──約翰‧米克思維特(John Micklethwait),《第四次革命》(The Fourth

Revolution)共同作者 齊格勒在這本大作中提出強有力的論證,證明俄羅斯的歐洲元素儘管小得多,對這個亞洲大國的影響卻大得離譜……誠如這本書的子題所說,齊格勒以美妙細膩的筆法,透過自然學者的眼光,藉由這世上的一條大河訴說他的故事──而這真是好一條大河。──《華爾街日報》 黑龍江簡直就像一條黑龍一樣盤踞著……對齊格勒來說,它既是和藹可親的遊伴,也是一位博學多才的教授,為他講授精采的人類學……想到在這過度開發的世上,竟然還有這樣一處原始蠻荒等著我們開發,真是令人開心。──NPR.org 背景動人,權威可信,文字彷彿行雲流水般引人入勝。──紐約時報書評 文筆絕佳……真正

的用心之作。《黑龍江》這本書讓人心動。──《旁觀者》(The Spectator)週刊 就像他在書中以生花妙筆描繪的鮭魚、螢火蟲與其他西伯利亞野生動物一樣,齊格勒的文字也同樣活蹦亂跳,生趣盎然……對有冒險精神的讀者,這本書真是一大福音。他在旅途中編織的不僅是迷人的遊記,還有歷史與人類學。──《電訊報》(The Telegraph) 在這本令人回味無窮的遊記與史學大作中,《經濟學人》編輯齊格勒沿著兩千八百二十六英里的黑龍江一路前行,從它的蒙古源頭直到太平洋出海口……他在黑龍江蜿蜒曲折的支流流連忘返,以辛辣不失風趣的筆法,夾雜著傳說野史,栩栩如生地描繪了當地人文、自然景觀。談到俄羅斯黯

淡無光的今天,總令人想到黑龍江,而這本書將黑龍江風情刻劃得淋漓盡致。──《出版者週刊》(Publisher’s Weekly) 齊格勒在這本黑龍江遊記中,穿插了當地多采多姿的歷史……黑龍江地區之所以特別讓人迷戀,正因為它夾在俄羅斯與中國兩大帝國之間,區域發展與歷史深受沙皇、蘇聯、明朝與清朝等等勢力影響。對中俄關係、對俄國東進擴張歷史有興趣的讀者,會特別喜愛這本書。──《圖書館雜誌》(Library Journal) 齊格勒騎馬、乘吉普車、搭火車完成這趟艱辛但難忘的旅程,也接觸了各式各樣耐人尋味的人物。他非常了解黑龍江地區,以及它與中俄現行緊張情勢的關係……這是一本富有歷史風情的遊記

。──《柯克斯書評》(Kirkus Reviews) 作者簡介 杜米尼‧齊格勒(Dominic Ziegler) 《經濟學人》雜誌亞洲區編輯,亞洲事務專欄「榕樹」(Banyan)創始作者。1994至2000年擔任《經濟學人》中國特派員,2005至2009年擔任《經濟學人》東京分社主任。 譯者簡介 譚天 曾任《聯合報》編譯主任、《自由時報》副總編輯等職。現旅居加拿大專事譯作。譯有包括政治、軍事、文化、宗教、科技與商務領域等一百多本書。 導讀 藍美華(國立政治大學民族學系副教授) 地圖 前言 第一部 鄂嫩河 第一章 北緯48度12.3分,東經108

度29.0分 第二章 北緯48度45.0分,東經108度54.5分 第三章 北緯48度59.8分,東經109度7.8分 第四章 北緯48度12.3分,東經108度29.0分 第二部 伊爾庫茨克 第五章 北緯52度18.0分,東經104度17.7分 第三部 赤塔 第六章 北緯51度02.7分,東經115度37.7分 第七章 北緯52度01.5分,東經113度30.3分 第四部 尼布楚 第八章 北緯51度58.7分,東經116度35.1分 第九章 北緯52度21.7分,東經127度31.0分 第五部 阿爾巴濟諾 第十章 北緯53度21.2分,東經124度05.3分 第十一章 北緯53度59

.3分,東經123度56.2分 第十二章 北緯53度22.8分,東經124度04.9分 第十三章 北緯52度15.3分,東經117度42.7分 第六部 海蘭泡 第十四章 北緯50度16.8分,東經127度24.7分 第七部 伯力 第十五章 北緯48度28.3分,東經135度03.3分 第十六章 北緯48度19.2分,東經134度49.8分 第八部 尼柯萊夫斯克 第十七章 北緯53度02.5分,東經141度15.3分 後記 謝啟 導讀 藍美華(國立政治大學民族學系副教授) 這是本在台灣不易看到的書,對研究蒙古與中俄蒙關係的我而言,是相當值得讀的一本書,因為寫的是關於中俄

界河黑龍江的故事。黑龍江對台灣人來說,應該是和中國大陸有關的河,是中國東北的一條大河。可是這書的內容卻和我們期待的有所不同,因為它寫的不單是中國,更重要的是俄羅斯方面的故事。 它從鄂嫩河與幾個沿著黑龍江的城市(伊爾庫茨克、赤塔、尼布楚、阿爾巴濟諾、海蘭泡、伯力、尼柯萊夫斯克)出發,穿插描寫當地的自然、人文、歷史、文化,將其融合一體,形成一種有趣的書寫方式,讀起來也和一般文史專書感覺不同。 作者杜米尼‧齊格勒(Dominic Ziegler)是《經濟學人》雜誌的亞洲編輯,曾擔任東京分局的主任與大中華地區的通訊員,也是該雜誌每週亞洲事務專欄「榕樹」(Banyan)的創始者。他從一九八六

年就開始加入《經濟學人》,是一個有著豐富中國與亞洲經驗的資深新聞從業者。他的資歷讓我對這本書的內容更加期待。 這本書在正式進入黑龍江之前,先講了很多蒙古的事,原因是作者想要追尋黑龍江的源頭。他發現距黑龍江出海口最遠的支流鄂嫩河,既不在中國也不在俄國,它的源頭來自蒙古北部一處蠻荒中的一座山。所以,作者就先去了蒙古。在本書第一部〈鄂嫩河〉中,作者談到了鐵木真如何成為成吉思汗、建立的大蒙古國如何搗毀歐俄並對之後的俄國造成巨大影響,描寫了鄂嫩河流域豐富的動植物與蒙古人的生活,也談到對成吉思汗陵墓的尋找。他寫道:「探討成吉思汗陵墓面對的最大障礙是迷信。許多蒙古人相信,無論成吉思汗長眠何處都不願受人

打擾,打擾他會為蒙古惹來大禍。」我覺得這不是迷信,這是蒙古人對成吉思汗的信心與尊崇。這部分還提到了布里雅特人與西伯利亞,還有俄羅斯人東進的歷史。個人覺得很有啟發的一個故事是,原本衝突敵視的俄蒙與中國,因鶴而和睦相處;三國科學家為了研究和保護鶴,開始跨邊界交流,分享彼此境內鶴類活動的相關資訊,往訪彼此的鶴類保護區,並討論要建立官方、跨界的保護區。國與國有國界,但動物是不知道國界這回事的。 第二部〈伊爾庫茨克〉中,談到中俄關係的起源與貿易經驗、富有的伊爾庫茨克如何成為俄羅斯現代化的基地。在第三部〈赤塔〉,作者更深入描寫布里雅特人的宗教與歷史文化、佛教在俄羅斯的傳播、香巴拉神話,以及日本主導下

的泛亞洲與泛蒙古運動。日本想利用二十世紀初期的混亂局勢建立一個接受日本保護的「大蒙古」,北起貝加爾湖,南到西藏,西起新疆,東到黃海;將俄國勢力趕出太平洋,讓整個俄屬遠東落在日本掌控中。身為第十三世達賴喇嘛智囊的布里雅特僧人德爾智(Agvan Lobsan Dorzhiev),希望在俄國沙皇的保護下,所有篤信佛教的民族,包括西藏人、蒙古人、布里雅人、卡梅克人組成由達賴喇嘛領導的邦聯。他後來也說服布爾什維克,佛教並不主張一位普世性的上帝,是一種「無神論的宗教」,讓他們相信西伯利亞土著是原始共產黨人,值得保護;甚至還附和著說列寧是佛祖轉世。德爾智真是令人讚嘆。這部分還描寫了俄羅斯十二月黨人反抗政府與

被流放西伯利亞的經過,以及他們的妻子在當地的貢獻。因為流亡,十二月黨人習慣了農村生活,妻子們說起長久不用的俄語,全家人成了不折不扣的俄國人。他們「沒有喪失理念,他們的理念、他們許多年前力倡的農民價值,已經因為他們的流亡生涯而成為一種榜樣。」 中俄的第一個條約是在尼布楚簽訂的,這件事很自然就在第四部〈尼布楚〉中提及。這部分還描述了俄羅斯征服遠東的歷程,其間第一批俄國人進到了黑龍江,遇到了魚皮韃子。哈巴洛夫(Yerofei Khabarov)提出征服黑龍江的計畫,無意間撞進不僅是滿洲人、也是中國新統治者的後門;在西伯利亞民間,有關他的傳說膾炙人口,幾乎與探險家葉爾馬克(Yermak Timo

feyevich)齊名。第五部〈阿爾巴濟諾〉探討了努爾哈赤的興起與大清國早期歷史,康熙時被打敗而不願回尼布楚的俄羅斯人來到北京,被編入皇家衛隊一個隸屬「鑲黃旗」的獨立單位;他們的俄國姓氏如雅克羅維夫(Yaklovev)、杜比寧(Dubinin)與羅曼諾夫(Romanov)也改成中國姓「姚」、「杜」與「羅」。其中沒有妻室的「阿爾巴濟諾人」獲許可以娶遭處決中國罪犯的遺孀。藉由簽訂尼布楚條約,大清國結束了俄人入侵事件,俄國人也受限不能援助與滿洲人敵對的準噶爾人,康熙皇帝放心轉過頭來追了三年,終於解決了心腹大患噶爾丹。此外,這部分還提及遠東遍地黃金似的肥沃黑土,以及傳奇人物艾格麗萍娜(Agrippin

a Nikolaevska Doroskova)致力讓古老的阿爾巴濟諾重振風采,建立哥薩克認同意識。近年來,普亭有意推動哥薩克人本質上就是俄國愛國者的概念,哥薩克人又可大展鴻圖,籌組政黨以促進哥薩克權益,包括保衛邊疆權。西伯利亞鐵路的建造與二十世紀初的日俄關係也在這裡討論了。 第六部〈海蘭泡〉寫了一九○○年義和團排外擴散到俄屬遠東的「黑龍江事件」,以及俄國人為了報復而導致的海蘭泡三千華人溺水的大屠殺事件。很多中國人在俄屬遠東工作,但俄國人與中國人的互動始終維持在最低限且不友善。面對俄國國家主義高漲的浪潮,中國工人姿態擺得很低,中國也似乎總是為顧全顏面並維持所謂兄弟之邦友誼的神話而退讓。但

在那些俄國偏執狂眼中,中國人的委曲求全正是懦弱的象徵。第七部〈伯力〉提到當地猶太人的故事;還有二○○五年俄國當局建造的將俄屬遠東與本土連結在一起的「阿穆爾公路」,可惜除了警察外,這條新公路的主要使用者是黑幫。俄屬遠東擁有多元族裔,在二十世紀之交還出現知識分子色彩濃厚的「跨阿穆爾派」,他們對當時俄國當局歧視遠東一切屬於「黃種人」事物的政策非常厭惡;目前「阿穆爾協會」會員要還原這些塵封的歷史真相,證明中國當年對俄屬遠東地區的影響力。第八部〈尼柯萊夫斯克〉介紹了該城的創建人、俄國海軍軍官兼製圖專家金納迪‧尼維斯柯(Gennady Nevelskoi),他測量俄屬遠東海床,建立俄國在這裡的第一個屯墾區

;當時只需把土地繪入地圖,就已表示占有。作者在這裡結束了他全程四千英里的旅行。 看完這本書,重新複習了近代中俄日蒙等國複雜的關係,知道了很多有意思的故事,對黑龍江沿岸地區的自然環境與動植物也有所認識。此外,透過作者與當地人的互動,也進一步理解了目前的狀況,讀者似乎也跟著走了一趟。雖然黑龍江這個區域不是中俄兩國的繁華地區,但是對兩國在國防、外交、歷史、文化的重要性絕對不容小覷,對蒙古與日本也充滿意義。我們期待這個自然環境、動植物、民族、文化豐富多元的區域可以為世界帶來和平包容的未來,就如同那個三國科學家護鶴的故事一般。 前言(節錄) 黑龍江(Amur,阿穆爾河,譯注:中國人稱為黑龍

江)是一條非比尋常的河流。它是西伯利亞地區唯一一條沒有向北注入北冰洋、而是向東注入太平洋的大河。如果你從它最遙遠的源流盡頭起算,它全長二八二六英里,是全世界第九長的河,比剛果河(Congo)或湄公河(Mekong)都長,流域面積比長江流域還要大。談到黑龍江,基於一些說不出所以然的理由,幾乎沒有人肯費時耗力探索它的源頭,只知道它由石勒喀河(Shilka)與額爾古納河(Argun)等兩條支流匯聚而成。而這兩條支流本身已經水勢澎湃、頗有可觀。而且就算從這兩河匯流處算起,黑龍江也是一條讓人難忘的大河,要經過一七五五英里長途跋涉之後才入海。它的北邊是俄羅斯,南邊是中國。 黑龍江源遠流長,包括蒙古(

Mongol)、鄂溫克(Evenki)、尼夫赫(Nivkh)、滿洲(Manchu)、達呼爾(Daurian)、南奈(Nanai)、索倫(Solon)與烏爾奇(Ulchi)等等許多民族,此外還有俄羅斯人、中國人、日本人與韓國人在河上、在流域內進進出出,譜出的歷史也豐富多彩。從許多方面來說,黑龍江都是亞洲大帝國與民族薈萃之地。 對我來說,黑龍江是我這輩子從沒聽過的最長的河。與它的結緣事出無意之間。我在以外國記者身分派駐北京時,曾造訪過去稱為滿洲的中國東北。我在那次行程中首站飛往黑龍江省省會哈爾濱。當時是二月,氣溫為零下二十四度。在大廣場上,手持電鋸與冰斧的人將一塊塊冰雕成天鵝、飛彈發射器、毛

主席、聖誕老人等各種藝術造型。這些冰塊來自黑龍江的主要支流松花江,而黑龍江省也因黑龍江而得名。位於更北方的黑龍江主流,不僅是黑龍江省北界,還是中國北疆。江的對岸就是俄羅斯。不過在哈爾濱,你仍然可以感覺出這裡主要原是一處俄國的地方──只能感覺而已,因為中國正在哈爾濱大興土木,進行重建。 哈爾濱曾是歐洲以外、最多歐洲人聚居的城市。在二十世紀之交它是一座俄國鐵路城,之後在俄國內戰期間曾是五萬白俄難民的庇護所。主街兩邊仍有許多俄式紅磚建築。日落時分,幾名市官員大衣也不穿,就衝入寒風刺骨的廣場,拉我去唱卡拉OK。我們唱〈小白花〉(Edelweiss的中文版)與一首歌頌「長征」的毛歌。不過這些官員都

說俄文,我們還趁著伏特加酒酒力,悲壯地唱了〈伏爾加河船夫之歌〉(Song of the Volga Boatmen)。 這些官員之後帶我來到一家倖存下來的俄國餐廳。雖說餐廳員工沒錯都是中國人,沒有俄國人,但在嘗過那些中餐美食之後,這家餐廳的食物讓我大吃一驚。女服務員端著一碗油膩渾濁的湯擺在我面前,裡面游著一條灰色的黑龍江鮭魚。他們告訴我,這是俄羅斯傳統魚湯「烏哈湯」(ukha),非喝不可。之後,我在俄屬遠東地區也發現,這種魚湯儘管鮮美,不幸出自壞主廚手中同樣讓人難以下嚥。這家餐廳的中國主廚做的烏哈湯看來根本不能吃,只是這碗湯的錢我已經預付了,因為不預付,那女服務員不上湯。我之後在俄國也碰

過這種事,但在中國,只在哈爾濱碰過這種事。 在那次哈爾濱之行,黑龍江像個幻影一樣,感覺得到但見不到。幾年後一個冬天,有一次我從倫敦飛往現在所住的東京,經過一夜折騰,在飛機著陸前兩小時,我打開遮陽板,太陽低懸藍天,萬里無雲。燦爛的陽光將地面一片蠻荒照得閃耀生輝。只見一條又寬又白的緞帶切過針葉林,蜿蜒而北,然後在地平線盡頭猛然往東,悄無聲息流入一處冰凍的海。我沿著這條大河極力搜尋人跡,立刻迷上了它。 我決心多了解一些有關黑龍江的事。我發現,黑龍江現代史就是俄國人跨越歐亞大陸向東方伸張勢力、卻未料碰上中國的故事。一六八九年,中國就在黑龍江分水嶺上與俄國簽署尼布楚條約(Treaty of

Nerchinsk),這是中國與歐洲國家簽署的第一個條約,規範了中、俄兩國近兩百年的關係。直到今天,中國人看待俄國都與看待其他歐洲國家不一樣。尼布楚條約在絕對平等的基礎上談判達成,它使俄國人不能逾越雷池,對中國很有利。之後在十九世紀,中國因積弱被迫與西方列強簽訂一連串「不平等」條約。今天,中國政府不斷向學童灌輸西方帝國主義當年如何欺負中國的思想。十九世紀與二十世紀初期的俄羅斯,與英國、法國、德國、美國與日後的日本軍國主義聯手瓜分中國,是不折不扣的帝國主義。但俄羅斯當年的行徑或許已為今天的中國人原諒或遺忘,或視為與其他帝國主義不同。 這與中、俄兩國在二十世紀同樣奉行共產主義的歷史並無關係。

事實上,在史達林(Stalin)於一九五三年中華人民共和國建國不久後死亡之後,毛澤東就處心積慮激化雙方對立。一九六九年,黑龍江冰原上爆發衝突,幾乎釀成兩國間一場沿全長兩千七百英里國界的全面大戰。在今天的中國,這件事大體上已經為人遺忘。 但最重要的是,俄羅斯強占的中國土地幅員廣大,香港、上海等其他通商租借口岸與它們相比彷彿小巫見大巫。而對過去受辱念念不忘的中國人,竟也對俄國人這些作為寬容與遺忘(就目前而言如此)。俄國對中國的帝國主義掠奪,事先經過冷靜思考與對權力與利益的周詳算計,與其他西方國家的掠奪方式大不相同。事實上,在十九世紀中葉前後二、三十年間,百業蕭條的俄國全國掀起一股狂想風,統治

者沙皇尼古拉一世(Nicholas I)更是充滿野心──而黑龍江正是這首全國狂想曲的中心。俄國人發現,他們國界東邊有一條流經中國荒地、許多世紀以來一直為人遺忘的大河。他們對這條河與它的分水嶺──無論是它的物理特性與誰住在那裡─幾乎一無所知。更妙的是,這條河不僅燃起俄國人開礦與農耕財富之夢,還成為俄國國家復興的寄託。這條河將成為俄國邁向偉大之路。最重要的是,俄國想去除專制迫害的歐洲列強形象,改頭換面成為一個面向太平洋、生機勃發的大國,這條河代表一個黃金良機。拜黑龍江之賜,因沙皇專制、農奴造反而陷於困境,原本就連貴族也承認國家走入死胡同的俄羅斯,對未來有了一線希望。 我們今天很清楚,造成這種

幻夢的,主要不是俄國人對俄屬遠東的知識,而是他們對美國西部開拓的憧憬。在莫斯科與聖彼得堡(St. Petersburg),俄國人愛上詹姆斯‧費尼莫‧庫波(James Fenimore Cooper)有關美國西部墾荒事蹟的小說。俄國報紙成篇累牘、盡是當時正當紅的加州黃金熱新聞報導。俄羅斯可以靠黑龍江重振雄風的念頭,就在這種新世界之夢推波助瀾下蔚為風潮。黑龍江將成為俄羅斯的密西西比河。黑龍江流經的大片理應肥沃之土將成為新美國。生活在當地的土著盼望俄羅斯文明洗禮,俄羅斯一定要拿下黑龍江。就這樣,在東西伯利亞總督尼古拉‧穆拉維夫(Nikolay Muraviev)領軍下,俄國於一八五四年出兵,從中國手

中奪下一塊總面積約當法國與德國兩國總合的土地。他們不發一槍一彈奪下這塊地,但幾乎就在立即間,他們對自己幹下的這件蠢事懊悔不已。 後記(節錄) 對強調黑龍江價值的人來說,這些建議徒然說明俄國的太平洋之夢已經夢醒,說明俄國政府像過去一樣,只不過將東方視為一處搜刮場罷了。 這趟全程四千英里、從亞洲腹地直到黑龍江太平洋河口的旅程已近尾聲。我在伯力一條殘破的老街邂逅一名當地老兵米蓋爾‧瓦希里維‧布里契夫(Mikhail Vasilievich Bulichev)。米蓋爾年約六旬,穿一套灰色羊毛衫,不斷抽著菸。他在一九六九年初加入邊防軍。他那一代人的父親都曾歷經第二次世界大戰洗禮。米蓋爾與他

那一代青年都在愛國、犧牲與戰爭的恐怖故事中長大。米蓋爾說,他們經常想著,不知道自己會不會像父執輩一樣,有一天奉召前往保衛祖國邊疆,如果會,能不能也像父執輩那樣勇敢。一九六九年三月,米蓋爾得到答案。 到一九六九年,中─蘇友誼已經徹底變質。中國境內,毛澤東的文化革命正鬧得天翻地覆。中國與俄國間的貿易與文化交流也已停擺。住在黑龍江附近、與俄國人友好的中國人,奉命遷往內陸,代之而來的是陸軍師與核子飛彈。突然間,黑龍江成了全世界武裝最重的邊區。中國無線電台與擴音器隔江展開對俄國的叫罵。 中國這波宣傳攻勢利用兩國宿怨舊仇─包括烏蘇里江上的珍寶島(Damansky Island)事件─大作文章。

珍寶島只是一座種了些蔬果的沙洲,為俄國占有。俄國說,與中國的邊界以烏蘇里江對岸為起點。但中國反駁說,兩國應以烏蘇里江河道中線為界,因此珍寶島應該屬於中國。事實上,就像千年來每逢洪汛必改道一樣,烏蘇里江的河道早已面目全非。 一九六九年三月,一群穿著平民服裝的中國青年,跨過冰封江面來到珍寶島,一邊叫囂反俄標語,一邊揮舞「小紅書」,珍寶島事件就這樣揭開序幕。米蓋爾與他的邊防軍戰友奉命進駐島上,手臂結在一起,把中國暴民向外推擠。事件逐漸演成每週不斷的例行公事。但很快出現鬥毆,雙方開始使用棍棒,之後棍棒上裝了鐵鍊。有好幾次,邊防軍為趕走中國人把步槍槍托打爛,不過沒有開火。 三月二日早晨,一切

都改變了。在前一夜,三百名中國軍穿著白色迷彩服潛入珍寶島,掘壕據守。消息傳來以後,伊凡‧伊凡諾維奇‧史崔尼科夫(Ivan Ivanovich Strelnikov)中尉奉命帶領三十人,分乘兩輛卡車開到島上。史崔尼科夫乘第一輛卡車帶領十八名俄軍抵達。只見一名中國軍官擋在路上,背後中國軍一字排開。史崔尼科夫通知這名中國軍官,說他站在俄國土地上,下令他離開。這名中國軍官隨即喊了一個口令,他身後的中國軍迅速散開,從他們的背後傳來激烈射擊。一陣射擊過後,除了一名躺在地上裝死的俄軍以外,全部俄軍都被殺。第二輛卡車在半途拋錨,救了車上俄軍的命。 之後兩週,一場小規模的冰上惡戰打個不停,珍寶島不斷易手。

在一開始,俄國邊防軍部隊用機槍與手榴彈作戰。中國軍的態度是趕盡殺絕。米蓋爾說,中國軍找到俄軍傷兵一律殺戮,先用刺刀刺,再將死者雙眼挖出。俄軍隨即動用大砲,接著又出動T-62戰車;一輛T-62陷在珍寶島冰原上,成為兩軍多天血拚的爭奪目標。之後中國軍將這輛戰車拖進中方陣地,大肆宣揚。最後,俄軍於三月十五日出動壓倒性兵力,把中國軍趕出珍寶島,至少對米蓋爾而言,證明一旦事到臨頭,他也能像他父親一樣勇敢。 換言之,這是一場勝利。但和平到來以後,事情變得很古怪。因為俄國境內沒有一家報紙或電台報導這次事件。俄軍當局沒有頒發勛章。士兵奉命把這整件事忘了。軍官得發誓絕口不提這場衝突。事情就此沉寂了三十年。

俄屬遠東地區長大的年輕人從沒聽過珍寶島事件。當年參加這場戰役的老兵,只是悄悄地在私下無人處彼此會面,與許多戰死同袍的家屬接觸。他們開始在三月十五日私下聚會,默默悼念亡友。 今天情形變了。米蓋爾與幾名前戰友每年三月十五日都聚在伯力的光榮廣場(Glory Square),沿列寧街走到黑鬱金香(Black Tulip)陣亡將士紀念碑。但對米蓋爾而言,這並沒有舒緩他心頭之痛。他說,「每當我與年輕軍人會面,發現他們對珍寶島事件一無所知時,都會令我心痛。至於為什麼政府不肯宣揚這場戰役的原因,我只能猜想。中國很大、很強。沒有人願意兩國關係敵對。但我們是在保衛邊疆。政府為什麼不能講?」米蓋爾說,感覺仍然

很不好。雖說事情已經過了四十年,但對於想求得內心平靜的老兵來說,要他們與另一方的中國老兵接觸,四十年仍然太短。畢竟,中方宣稱打贏這場戰役,那輛被俘的戰車就是證據。米蓋爾知道那是謊言。但在二○○六年,普亭大吹大擂地宣布,黑龍江與烏蘇里江沿線一切中─俄邊界爭議都已解決。普亭把珍寶島交給中國,讓米蓋爾與他的那些戰友迷惘不已。他們是為什麼而戰? 在離開米蓋爾‧瓦希里維之後很久,同樣問題仍在我腦海中縈繞不去。我找不到明確的答案,但我認為,共享了許多世紀的歷史,對這兩個國家彼此相互對待的方式─以及兩國面對外在世界的方式─有相當影響。沒錯,這是一段相互敵對的歷史─包括哥薩克與早期清朝的邊界衝突,包括俄

國在義和團拳匪之亂期間的種族歧視,包括兩個核子國在珍寶島的邊界衝突。不過兩國之間也在相互退讓。不要把俄國與中國今天大肆宣揚的「戰略友誼」視為真正的友好關係:兩國幕後的勾心鬥角仍然多得不勝枚舉。但無論怎麼說,習近平在成為中國新統治者之後,首次出國進行重要國是訪問時,選擇的標的仍是莫斯科。 這兩大帝國每在分道揚鑣之後,總能重歸舊好,原因何在?部分原因是,中、俄兩國都知道彼此各有各的世界,治理那個世界的,不是法律,不是自由公民的集體選擇,而是一種共同意識。儘管實際運用手法可能很自私,但他們都相信統治者必須以德治國,相信政府能塑造人民,相信人民不能塑造政府。不過我認為,這只是部分原因。中國對俄國

採取的做法,與中國對其他歐洲國家採取的做法不一樣。 近年來,中國崛起、中國將重振歷史榮光已經成為世人熱議的話題。這些說法主要以中國歷來承受的屈辱與悲慘為基礎。中國因東海小島與日本、因南海小島與越南、菲律賓以及其他國家而起的爭議所以如此危險,原因就在這裡。中國曾是世界中心;亞洲各地王國有如眾星拱月一般向帝國朝廷納貢。但那是西方列強勢力進抵中國海岸以前的事。英國首開先例,於一八四二年強占香港;到十九世紀末,中國又遭日本擊敗。中國的世界中心之夢就此徹底破碎。在中國領導人心目中,今天西太平洋的美國代表的,正是這種屈辱的延續─特別是由於美國作梗,讓中國無法將台灣重新納歸版圖。他們相信,不消多久,中

國將擁有重建中國至上的財富與力量,重塑亞洲秩序,讓中國再次成為世界中心。 關於日本稱為尖閣列島的釣魚台群島,中國對香港、澳門、台灣發動的領土詞藻攻勢堪稱連綿不絕。但穆拉維夫在一八五八年從中國手中盜走黑龍江北岸土地,這些一度人稱「外滿洲」或「外韃靼」的土地面積比港、澳、台大得太多,中國人卻幾乎隻字不提。中國似乎已經原諒了俄國,已經遺忘了這大塊失土。我認為,這主要是中國第一次與俄國建立的外交關係留下的記憶使然:在一六八九年那個影響深遠的八月天,兩國代表在草原上相聚,以平等的地位簽署尼布楚條約。由於這項條約,中國在處理與俄國的關係時,做法與處理其他國家時都不一樣。 未來又將如何?俄國不再

口口聲聲強調太平洋命運(現在輪到中國強調了)。談到俄屬遠東的重振,有人主張開採庫頁島外海的天然氣;有人認為鄂霍次克海與白令海魚藏冠絕全球,應該好好利用;還有人要求在黑龍江北部山區開發黃金與森林。但對強調黑龍江價值的人來說,這些建議徒然說明俄國的太平洋之夢已經夢醒,說明俄國政府像過去一樣,只不過將東方視為一處搜刮場罷了。 第四部 尼布楚 第八章 北緯51度58.7分,東京116度35.1分 在地圖上,她想把手指按在這個地點上都辦不到,但幾乎每一個中國學童都知道這個中國人稱為「尼布楚」的Nerchinsk。一六八九年夏末,歐亞陸塊上兩個陸權大國就在這處達呼爾水草草原上碰面,經過一番相互糾纏

之後簽訂和約,讓兩國相安無事地共處了近兩百年。兩個非常好奇、有智慧的統治者─彼得大帝與康熙皇帝─的代表,在尼布楚舉行了一次國際色彩驚人濃厚的盛會。俄國派來的代表團有一千人,康熙皇帝派來的代表團陣容比這多十倍,其中包括精銳部隊、佛教僧侶與清廷中的兩名耶穌會教士。俄羅斯官方帳篷裡擺了一個華麗的墨水瓶與一座鐘。滿洲官員「都穿著繡有帝國龍紋的金絲錦緞朝服」。 尼布楚條約盡可能地在這塊龐大的土地上劃定兩國邊界。它為邊界地區無數游牧民族指定一處固定的活動地點,以及效忠的對象。它為一種生活方式畫下句點,標示一種世事的無情:兩大帝國已經沒時間再玩那種流傳已逾千年、居無定所的生活方式。滿洲人關心的是,這些土地就

在他們老家後門外;當滿洲人全力經營剛打下的大明江山時,哥薩克入侵威脅到他們老家。也因此,對中國的新滿洲人統治者康熙皇帝而言,尼布楚條約結束了這些惱人的入侵事件,功德無量。而且最重要的是,條約規定,俄國人不會援助在中國西疆與滿洲人進行惡鬥的準噶爾人。準噶爾人是蒙古人一支,在亞洲內陸建了最後一個游牧草原帝國。所以說,滿洲人對這條約很滿意(幾年以後,康熙在打了幾場大規模戰役之後,準備徹底毀滅準噶爾人)。但俄國人也很滿意。因為有史以來第一次,他們獲得與「天朝」通商的保證。