炒菜鍋的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊淑清寫的 孫理蓮故事集02:陽光的味道 和NuNuYiInnwa的 神婆的歡喜生活都 可以從中找到所需的評價。

另外網站炒鍋– 料理123也說明:[MULTEE摩堤]買大送小雙鍋組(32cm炒鍋+16cm圓鍋) · 商品分類 · 商品標籤 · 在YouTube 訂閱我們 · 在Facebook 關注我們 · 關於我們 · 網站地圖 · 會員中心.

這兩本書分別來自城邦印書館 和時報出版所出版 。

國立臺北教育大學 資訊科學系碩士班 陳友倫所指導 李宗原的 簡易型Myo控制之機械手掌裝置 (2017),提出炒菜鍋關鍵因素是什麼,來自於身障者、義肢、上肢、3D 列印、Myo Armband。

而第二篇論文國立政治大學 新聞學系 方念萱所指導 許家齊的 受阻礙的電子休閒時光:中年家庭主婦平板使用 (2016),提出因為有 平板、中年家庭主婦、母職、休閒、休閒阻礙的重點而找出了 炒菜鍋的解答。

最後網站炒鍋- 線上購物 - 恆隆行則補充:炒鍋. 排列方式:; 綜合排序; 最新上架; 人氣商品; 價格低至高; 價格高至低. domo 【鍋具首選Domo G zero 平炒雙鍋組】 G zero 2.. NT $ 14,729. NT $ 9,990.

孫理蓮故事集02:陽光的味道

為了解決炒菜鍋 的問題,作者楊淑清 這樣論述:

孫理蓮宛如母親般,設身處地為需要幫助的民眾著想, 搭起美國與台灣兩地基督徒的溫情橋梁, 聯手扶持受苦的漢生病患,讓他們嘗到了陽光的味道。 【孫理蓮故事集】系列繪本 美國宣教士孫理蓮於1952年,創立了台灣第一間立案的社福機構——基督教芥菜種會。此系列繪本講述她如母親般愛台灣的動人故事,願這塊土地上的人們,能不斷地將她的愛延續下去。 本套書特色 ★基督教芥菜種會為紀念創辦人孫理蓮宣教士,2022年出版孫理蓮故事集繪本套書,期盼讓更多人認識孫理蓮與她所創設的芥菜種會。 ★本套書一套四冊,分別介紹孫理蓮宣教士為台灣原住民、漢生病患、弱勢兒少和烏腳病患所付出的努力與貢獻,書

末附孫理蓮小傳,以便讀者了解其精彩一生。 ★套書由孫理蓮傳記《一百萬封情書:美國奶奶孫理蓮的深情人生》共同作者楊淑清撰文、水彩藝術家王建傑老師參考歷史照片,以水彩寫實風格繪製。 ★每冊共32頁,全彩精裝。無注音,適合4歲至8歲親子共讀,由家長、老師或故事媽媽帶著孩童一起閱讀,8歲以上可自行閱讀。

炒菜鍋進入發燒排行的影片

📌買PERFECT極致316萬能鍋

按這裡→https://lihi1.cc/n2fBM

-

楊桃美食網

http://www.ytower.com.tw

Youtube

https://www.youtube.com/user/ytower01

Facebook

https://www.facebook.com/ytower01

簡易型Myo控制之機械手掌裝置

為了解決炒菜鍋 的問題,作者李宗原 這樣論述:

即使目前科技已相當發達,仍有許多身障者必須煩惱生活瑣事無法自理的問題,其中又以上肢不全者最缺乏適用的相關資源。由於傳統義肢功能相當簡陋,而功能較完善的電子義肢又太過昂貴且彈性較差,本論文遂開發一個結合3D列印與肌電感應裝置(Myo Armband)技術所建置的特殊義肢。該義肢相較於電子義肢將有更高的彈性,價格也更便宜,並擁有比傳統義肢更加完善的功能,亦具高度穩定性,操作容易。無論是著裝或拆卸,相對而言也較為簡單且其價格便宜許多,不需多費心思進行保養。為檢驗本論文所開發的義肢作業性能,分成義肢基本測試與義肢可用度測試兩個部分進行實驗;其中義肢基本測試主要是針對各年齡層的參與者能否順利控制義肢進

行實驗,並將參與者使用肌電感應裝置(Myo Armband)校正前及校正後結果做比對與分析,進而找出可能影響參與者操作的各種因素;另義肢可用度測試主要是針對日常生活中經常會抓握到的50種物品進行義肢靈活度的實驗。在義肢可用度實驗結果顯示,可被順利抓握的物品有15種(如:約300毫升的小型寶特瓶、特殊形狀且瓶口較細長的瓶子、鴨蛋…等);而無法順利抓握的物品有35種(如:包含握把較粗的吹風機、常見的寶特瓶、保溫瓶…等)。本論文開發的成品,可協助上肢不全者順利完成抓握、張手、旋轉腕部的動作。參與者能輕易達成諸如倒水、開球型(圓形)門鎖等相對複雜的行為,其能有助於增進身障者生活自理之能力。但由於馬達的

驅動馬力與義肢的支撐力不足,本研究的義肢無法協助身障者順利將細長的物品(如:羽球拍)進行翻轉,亦無法舉起面積較大與重量超過0.8公斤的物品(如:炒菜鍋、2000毫升的水)。

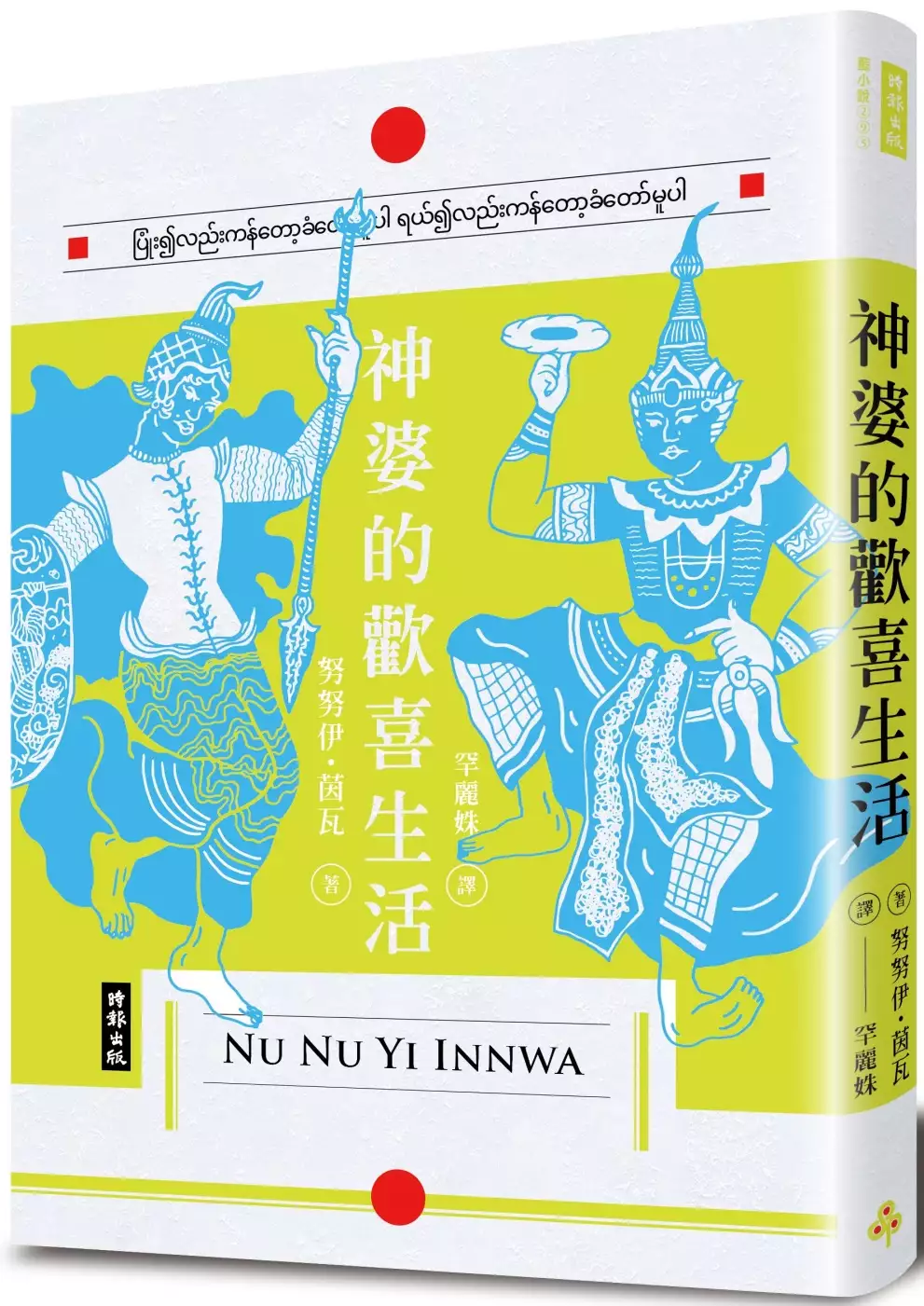

神婆的歡喜生活

為了解決炒菜鍋 的問題,作者NuNuYiInnwa 這樣論述:

臺灣第一本緬甸語繁中化的短篇小說! 緬甸國家文學獎得主——努努伊・茵瓦,最具代表性作品, 入圍曼氏亞洲文學獎! 深入緬甸底層人民生活細節,窺探緬甸傳統神靈信仰、偽娘神婆不為人知的苦與樂。 神婆雖然生理上是個男性,但心理上卻全然是個女性——真正的女性。 想像女性那樣吃飯、穿衣、生活。 想像女性那樣說話、唱歌、思考。 也想像女性那樣有一個丈夫。 節節衰退的社會經濟,撐起緬甸人民的生活的, 是圍繞著他們的神靈、佛塔,以及人神媒介的神婆⋯⋯ 神婆們一整年都在四處跳神,一邊如找自家走失的丈夫那樣,瘋狂找著「德布耶」祭典的施主——這就是神婆的人生目標,這一生如

果能夠上神祠舉辦德布耶祭典,胸口的大石才能落地。 無論怎麼打,我始終都是偽娘霸西。 只有自己經歷過,才能明白這些事情。 小時候為了讓偽娘霸西轉變成男人霸西,父母和親戚們誘哄著買給我一大堆長褲、夾克衣、小男生的玩具、手槍等等東西。但我想要的,卻是洋裝、長裙、女生玩過家家的秤、煮飯鍋、炒菜鍋等物品。大人們誘哄不了,就會罵我、打我。但都沒有用。無論怎麼打,我始終都是偽娘霸西。 雖然是個偽娘,但終究還是個男性⋯⋯ 「你如果有感情,那為什麼不能和我待在一起?為什麼不能永遠待在一起?」 「你不是女人,你是有著一顆女人心的男人!我也是男人,要怎麼和你一輩子待在一起?你不會明白的。

」 我們這些偽娘,總是在提心吊膽地等待這樣的事情到底什麼時候會發生——買來陪伴自己的「丈夫」何時會告訴自己要離開了、想娶老婆了。 我們知道自己總有一天會被人一腳踢開,然後不論死活地被遺留下來。 各界名人,一致推薦 雖然書名是「歡喜生活」,不過書中每個角色都挺苦的:有錢有有錢的苦,沒錢有沒錢的苦,求之不可得的情愛之苦,望不見盡頭的生活之苦。如同主角自述:「神婆的生活,就是不停地繞著地獄這口大鍋的邊緣進行奔跑的生活。」-張 正|燦爛時光東南亞主題書店創辦人 在軍政府極權統治之下,緬甸人民的生活長期處於艱難的困境,在充滿無能為力的生活中,宗教信仰與神靈信仰是人們心靈與精神的寄託

。 而在諸多無奈的生活之中,生於相對傳統保守的緬甸跨性別者又更顯得艱辛,充滿束縛。書中主角黛西珍透過神婆的身份,尋找能夠自在地做自己的空間。 身而為人,我們都渴望自由、渴望被愛。但身在充滿禁錮的時代,人們在追尋愛情的同時,更努力尋找能呼吸到「自由」的縫隙,哪怕只是片刻瞬間。-楊萬利|鳴個喇叭緬甸街 共同創辦人 《神婆的歡喜生活》是以緬甸曼德勒北部唐邦的神靈節(Nat Pwe)為背景寫成。神靈節中文文獻沒有太多資料,而風傳媒與東森新聞引用美國CNN報導,描繪那是少數緬甸LGBTQ族群能隨心所欲生活的時刻:或許是一種外人戴上濾鏡的視角,也可能採訪時間和篇幅的限制,讓讀者僅能窺探到緬甸

LGBTQ族群的單一面向。 本書作者Nu Nu Yi的書寫彷彿一位攝影師般,讓人從他的文字裡讀到一幕幕神靈節的場景,那是一個信仰產業裡的芸芸眾生相,願望有沒有實現卻不是作者在意的事了。-陳翰堂|壹零玖伍文史工作室研究員 許多人說緬甸人民的純樸歸因於他們對佛教的虔誠崇拜,但是沒有提到的是讓緬甸宗教獨樹一格的神靈崇拜,成就了緬甸與週邊佛教國家不同的信仰特色。藉著努努伊的鏡頭,可以看見這些負責與神靈溝通的神婆的跨性別/同性戀者,如何在在保守與壓迫的社會中鑿出「做自己」的空間,同時一窺1980/90年代緬甸人民的社經環境。 這本小說沒有一般人看到緬甸就聯想到的複雜政治與戰亂,但刻畫出的文

化與生活樣貌一樣是緬甸之所以為緬甸最真實的元素。-劉忠恩|前駐仰光緬甸英文媒體記者 口碑好評・一致推薦 房慧真|報導文學作家 林佑軒|作家 阿 潑|文字工作者 高嘉謙|台灣大學中國文學系副教授 張 正|燦爛時光東南亞主題書店創辦人 張貴興|知名作家 盛浩偉|作家 陳 雪|作家 陳又津|小說家 陳雨航|作家 壹零玖伍文史工作室 廖雲章|獨立評論@天下頻道總監 鳴個喇叭文化工作室 Mingalarpar Culture Studio 劉忠恩|前駐仰光緬甸英文媒體記者 劉梓潔|作家

受阻礙的電子休閒時光:中年家庭主婦平板使用

為了解決炒菜鍋 的問題,作者許家齊 這樣論述:

2010年蘋果推出iPad後,台灣也跟著掀起平板熱潮,並快速普及到中高年齡層使用者。平板現在已經是中年家庭主婦重要的家戶休閒之一。本研究結合休閒領域和性別傳播科技領域探討中年家庭主婦的休閒,分析形成婦女「休閒阻礙」(Leisure constraint)的原因,並觀察平板融入主婦的生活後主婦休閒體驗的變化、平板使用複製過去女性用資通科技進行休閒的特性與限制。本研究結合使用者日誌與深度訪談探索中年家庭主婦的平板休閒經驗。結果顯示本地中年家庭主婦認為的休閒包含心理閒暇感受,外出活動,社交等,這也反映在她們對於平板休閒的感知。與過往休閒研究歸納的女性休閒特性相似,本地中年主婦的休閒特性包含休閒時間

碎片化,習慣多工等,反映她們的休閒受到阻礙。而與其他生命週期的女性不同,步入空巢期的中年主婦因為照顧子女的責任減輕,使她們開始積極追求休閒,休閒意識提高。中年主婦也因為擁有多年家務經驗,使她們發展出抵抗休閒阻礙的策略,獲得更多的休閒機會。中年主婦的平板使用時機融入她們的生活韻律,因為平板的體積與未連網之故,主婦一旦外出,反而少攜帶;平板之為行動載具的行動性(mobility)未見發揮,平板成為居家休閒的重要裝置。獨自在家時主婦用平板看劇、玩遊戲,主婦也會在此時一邊看電視,一邊用平板,採取「雙螢」休閒模式,極大化休閒體驗。家人同在的晚間家庭時光,主婦平板不離身,陪伴家人、履行情感勞動,透過平板上

的社交媒體同步與自己友人聊天,或看喜歡的劇集,沉浸在自己的虛擬空間。平板為主婦過去透過其他科技物中介的休閒帶來新的意義。然而雖然平板使主婦擺脫不擅電子遊戲的刻板印象、也因平板而掌有觀影權,鬆動過去丈夫主導的家庭觀影秩序,本研究發現母職腳本形成主婦的平板休閒阻礙分別顯現在平板擁有權、使用平板瀏覽資訊、平板的社群通訊軟體使用上。中年家庭主婦休閒受到「妻職」影響,即便主婦用平板休閒受到丈夫中斷,她們也將其視為理所當然,因為經過與丈夫多年的相處磨合,中年婦女大多都能接受與容忍配偶的行為。

炒菜鍋的網路口碑排行榜

-

#1.炒菜鍋市場大調查 - 蘋果日報

... 價錢竟然從100多元到1萬多元的都有耶,究竟要怎麼挑選呢?別急,今天我們就從媽媽們炒菜必備的炒鍋搜查起,趕快來看看吧!報導╱吳佩琪攝影... 於 tw.appledaily.com -

#2.新鍋如何養鍋?平底鍋、不沾鍋保養方法這樣做 - ShopBack

身為三餐在家的煮夫與煮婦,身邊一定會必備兩個鍋子– 不沾平底鍋和炒菜鍋。不沾鍋真的是不可或缺的烹飪工具,想要煎出完美漂亮的魚、不破的荷包蛋,怎麼可以早了不沾鍋 ... 於 www.shopback.com.tw -

#3.炒鍋– 料理123

[MULTEE摩堤]買大送小雙鍋組(32cm炒鍋+16cm圓鍋) · 商品分類 · 商品標籤 · 在YouTube 訂閱我們 · 在Facebook 關注我們 · 關於我們 · 網站地圖 · 會員中心. 於 www.wecook123.com -

#4.炒鍋- 線上購物 - 恆隆行

炒鍋. 排列方式:; 綜合排序; 最新上架; 人氣商品; 價格低至高; 價格高至低. domo 【鍋具首選Domo G zero 平炒雙鍋組】 G zero 2.. NT $ 14,729. NT $ 9,990. 於 www.hengstyle.com -

#5.大潤發網路購物中心- > 廚房用品> 烹調用具> 飯匙

湯鍋 · 平底鍋 · 炒鍋 · 不銹鋼調理鍋.內鍋 · 玻璃鍋 · 快鍋/壓力鍋 · 燜燒鍋 · 陶瓷鍋 · 雪平鍋 · 火鍋 · 功能鍋 · 鍋蓋.加高鍋蓋 · 鴛鴦鍋 · 烤盤 · 不鏽鋼調理碗. 於 www.rt-mart.com.tw -

#6.【炒鍋】 2021推薦評價最佳

大家都在買的炒鍋就在松果購物!回購率超高,買過都說讚的好口碑!幫您比過網路上各大平台,絕對敢說松果購物炒鍋是挑戰全台最低價!推薦給您~ 於 www.pcone.com.tw -

#7.炒鍋 - 均岱鍋具

炒鍋. 篩選. 請選擇. 排序. 共0 件商品. 品牌故事 · 購物說明 · 客服留言 · 門市資訊. © 2019 by 均岱有限公司. 本網站中使用cookie,欲查詢有關本網站使用cookie 方式 ... 於 www.kitchenspring.com.tw -

#8.推薦十大中式炒鍋人氣排行榜【2021年最新版】 | mybest

在外面的餐館,我們經常可見到帶有寬大圓弧鍋底的大炒鍋,這種「中式炒鍋(中華炒鍋)」可以用來炒飯、炒菜甚至煮湯,對台灣家庭來說是非常萬用的人氣 ... 於 my-best.tw -

#9.談炒鍋、煎鍋 - 技客廚房

如果是初學不想花腦筋選鍋子,建議直接參考我最近開始著手寫給初學者看的食譜~中菜解構聖經,裏面有建議給初學者的鍋具及器具。 之前格友問到有關鍋子的問題, ... 於 r88522726.pixnet.net -

#10.煎鍋/ 炒鍋/ 鍋具組線上熱賣推薦- Costco好市多

販售豐富多元的不沾鍋/ 平底鍋/ 湯鍋等廚房鍋具與配件商品,推薦一般家庭主婦或料理初學者選擇不易燒焦、不黏鍋,烹調任何料理都能輕鬆上桌的不沾鍋具、適用煎炒料理到川燙 ... 於 www.costco.com.tw -

#11.32cm以上煎炒鍋|5人以上適用- 樂扣樂扣官方旗艦店

在樂扣樂扣官方旗艦店有很多32cm以上煎炒鍋|5人以上適用商品可以挑選,快來選購吧!! 於 www.locknlock.tw -

#12.品牌版圖 - 王品集團

美味地圖› · The wang 極炙酥烤熟成帶骨牛排 · 和牛涮和牛入魂涮個痛快! · 尬鍋台式潮鍋 · 肉次方燒肉放題 · 萬鮮為王品集團旗下唯一線上品牌 · 王品瘋美食最了解你的美食APP. 於 www.wowprime.com -

#13.[零失敗食譜] 三杯雞作法!!! 扒完三碗飯系列又來了! 新手人妻必看

然後熱鍋加入麻油爆香薑片 ... 步驟8: 把剛剛切好大塊的雞肉放到鍋子裡炒炒炒. 10. 步驟9: 加入醬油先拌炒一下,把雞肉都均勻拌上醬油後再加入米酒. 於 chrysie.pixnet.net -

#14.女在家做飯!鐵鍋竟炒出龍捲風網笑虧:小當家是你?

日本知名動畫「中華一番」中,主角做飯炒菜時常會自帶特效,就連當中角色用餐時也會出現誇張效果,讓人覺得十分有趣,受到廣大漫迷歡迎。 於 news.ebc.net.tw -

#15.炒鍋|廚房用品|生活日用|誠品線上

炒鍋 共有43筆符合商品 · 【SADOMAIN 仙德曼】森活極輕量大理石七層不沾炒鍋-34cm · 【義廚寶】GUSTO CASA 義大利製愛樂加系列不沾鍋深炒鍋29cm-華麗漩渦(附鍋蓋+耐熱膠鏟). 於 www.eslite.com -

#16.新手下廚炒菜炒出龍捲風網友嘲:幸虧菜還沒下鍋 - 加拿大星島 ...

昨日(13日),大連姓石女子在家做飯的時候,剛剛把油倒上,鍋裡竟然出現了一股「龍捲風」,從影片可見一度白煙裊裊上升,旋轉如龍捲風。石女士說自己不常 ... 於 www.singtao.ca -

#17.炒鍋| 南亞牌官方網站

南亞牌是新士民企業股份有限公司於西元1967年創立,旗下的南亞牌壓力鍋,高速鍋,40年來在台灣餐飲市場,扮演極為重要的 ... LEFAR樂法五層不鏽鋼炒菜鍋(40cm) EFL-40C. 於 www.nanya-housewares.com -

#18.炒鍋-新人首單立減十元-2021年11月|淘寶海外

去哪儿购买炒鍋?当然来淘宝海外,淘宝当前有189060件炒鍋相关的商品在售,其中按品牌划分,有九陽1537件、美的601件、蘇泊爾3178件、恩田59件、COOKER KING/炊大 ... 於 world.taobao.com -

#19.多偉牌燉鍋, 家電電器, 廚房家電在旋轉拍賣

在台北市(Taipei),Taiwan 購買多偉牌燉鍋. 全新未使用可 ... 二手安妮兔單柄琺瑯鍋18cm 琺瑯層不易粘黏食材 ... 附上圖內7件炒鍋用具,含不鏽鋼鍋蓋。 於 tw.carousell.com -

#20.炒鍋丨餐廚用品丨HOLA.特力家購物網

(組)316複合不鏽鋼炒鍋36cm+316不鏽鋼調理鍋三件組. $3,498 $9,470. 零秒活力鍋5.5L(L)+可拆式全能平底鍋 · 零秒活力鍋5.5L(L)+可拆式全能平底鍋(L)(S)鑽石藍+迷你煎鍋 ... 於 www.trplus.com.tw -

#21.【2021年】十大中式炒鍋人氣排行推薦

本篇會挑選WMF、SILWA 西華、ZWILLING 德國雙人、Tefal 特福等品牌款式並針對產品的特色做比較,讓您在選購中式炒鍋時可以更快速又精確地找的找到合適 ... 於 go-ezbuy.com -

#22.riverlight极牌元祖炒锅怎么样?riverlight极牌元祖炒锅好用吗

咱们中国人喜欢用铁锅烧菜,觉得铁锅烧出来的菜好吃,所以这一次我也跟风下了一口riverlight极牌元祖炒锅。下面小编为大家介绍riverlight. 於 m.paizi.com -

#23.譚敦慈:不沾鍋、鋁鍋、不鏽鋼鍋、鐵鍋……安全鍋具怎麼選?

但只要搭配正確烹調與保養方式,仍然可享用不沾鍋的便利性。 1.不沾鍋. 冷鍋冷油、禁爆炒調味,有輕微刮痕就得淘汰. 不 ... 於 www.parenting.com.tw -

#24.炒菜鍋| 2021年11月 - 樂天市場

炒菜鍋 在Rakuten樂天市場中符合的炒菜鍋優惠商品列表,歡迎來到Rakuten樂天市場選購您所喜愛的炒菜鍋特價商品!Rakuten樂天市場還有更多炒菜鍋推薦,讓您在開心的環境 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#25.新手下廚竟煮出一陣「龍捲風」! 網全笑翻:女媧在炒菜

卡通裡常出現誇張的特效,沒想到這種浮誇特效竟出現在現實世界裡。大陸有一名女子因不熟悉廚房操作,竟在下廚時在炒鍋中炒出「龍捲風」。 於 www.ettoday.net -

#26.【鍋具評比】推薦2020年人氣炒鍋排行榜10選!【材質 - Linky

推薦10大炒鍋人氣排行榜 · 10. Tefal法國特福中華系列不沾雙耳中式炒鍋36CM · 9. · 8. 鍋寶饗瘦輕食不沾鍋28cm · 7. eLife易廚頂級6+2層健康不沾鍋-深炒鍋30cm · 6. 台灣好鍋優 ... 於 linky.tw -

#27.炒鍋 - PChome 24h購物

炒鍋. ‧台北巿6小時到貨(試營運); ‧全台灣24小時到貨,遲到給100; ‧非北北基22:00~12:00間下單、離島、資訊不完整、 安裝商品、ATM或7-11 ibon付款者等不在此限→說明. 於 24h.pchome.com.tw -

#28.玖壹壹台東開業幼稚感爆發碰上原住民竟不敢開唱 - 鏡週刊

... 為了廚藝升級,向當地便當店老闆拜師學炒菜、當快遞騎車外送,最後更直接開口向店家借回大炒鍋、相關廚房器具,就是為了讓自己的廚房設備加分。 於 www.mirrormedia.mg -

#29.買鍋一次就上手:炒鍋大補帖,挑選有訣竅! - 食譜自由配

所謂「工欲善其事,必先利其器」,對於總是要大火快炒的中式料理而言,炒鍋品質的好壞,足以影響料理的美味程度。炒鍋材質分別有鐵鍋、不鏽鋼鍋、不沾 ... 於 food.ltn.com.tw -

#30.鍋具/ 廚具/ 料理配件– 電鍋.電子鍋.電爐- | 燦坤線上購物

◇I H 電子鍋推薦專區 ... 特福Tefal美食家系列30CM不沾炒鍋含蓋 ... 萬用鍋:煎、煮、炒、炸、燉、鹵、蒸容量3.9L,適合3~5人份內黑琺瑯、好清潔保養、不生鏽吃色鍋底 ... 於 www.tkec.com.tw -

#31.2021廚房好幫手各式炒鍋大集合~怎麼選看這裡

一般常見的炒鍋有分為: 鐵鍋、生鐵鍋、不沾鍋、鋁合金鍋、不銹鋼鍋、陶瓷鍋...等 ... 除方便清洗外質量也很輕便不會像鐵鍋炒菜那麼重. 於 junglejeandiy.pixnet.net -

#32.營業炒鍋商品列表 - 富春五金餐具

地球鍋雙鉚釘1尺3 Φ39cm · 富春精選 · 購物指南 · 餐飲器具教學. 於 www.kfcshop.com.tw -

#33.伊瑪imarflex 火山岩深炒鍋

伊瑪imarflex 火山岩深炒鍋 · ※高級合金所製成之鍋具,加上火山岩表面,沉穩又優雅 · ※升溫快速,導熱均勻又細緻,讓食材受熱更完整,一點點油就能吃到色香味俱全的美味佳餚. 於 www.imarflex.tw -

#34.炒鍋,餐廚鍋具,品味生活 - ViVa美好購物網

炒鍋,餐廚鍋具,品味生活-ViVa美好購物網提供各種3C家電、清潔收納、保養、服飾、食品保健、開運精品等線上購物商品,致力於提供美好的購物經驗,電視購物請鎖定ViVa TV ... 於 vivatv.com.tw -

#35.不常下廚…她炒菜生出一鍋「龍捲風」 網笑翻:別再進廚房

遼寧省一名石姓女子昨(13)日在家中做飯,剛熱好鍋倒入沙拉油,正準備要大展一手好廚藝時,滾燙的油煙竟然在鍋中形成一道龍捲風,直竄天花板,讓石姓 ... 於 www.setn.com -

#36.PERFECT極緻316七層炒鍋上展工業有限公司

適用電爐、鹵素盧、電陶爐、瓦斯爐;七層複合金材質,鍋身內層採316不銹鋼;鍋蓋採用高級304 ... 料理名稱: 不鏽鋼煎午魚, 料理名稱: 煎香腸, 料理名稱: 炒鍋蒸飯 ... 於 www.shangjan.com -

#37.[開箱] 導熱快!少油煙!不鏽鋼鍋也能輕易不沾鍋

不鏽鋼鍋能達到不沾的原則就是冷鍋冷油,加熱呈現油體呈現油紋下流後,即可達到不沾。 適合用於煎炒肉類食材。 IMG_0540. 當出現油紋後,即可放 ... 於 hululu.tw -

#38.新手下廚炒菜炒出龍捲風網友嘲:幸虧菜還沒下鍋 - 頭條日報

遼寧大連一名女子新手下廚做羹湯,結果就像探險一樣,炒菜炒出龍捲風, ... 有網友嘲嘲笑「啥牌子」、「這幸虧菜沒下鍋,不然一起飛走啦」。 於 hd.stheadline.com -

#39.炒鍋-愛買線上購物

理想PERFECT 日式不沾炒鍋28cm(附蓋)電磁爐可用台灣製造IKH-16128 ... 韓國Queen Art 超硬鑄造Inoble立體塗層無毒不沾深炒鍋34CM-1鍋+1蓋-礦石灰. 於 shopping.friday.tw -

#40.菜脯時間醞釀的美味| 營養食譜| 養生 - 元氣網

此外,單炒菜脯也是一道佳餚。長輩常說,三餐只吃稀飯配菜脯,日子照樣快樂過;而脆口 ... 擰乾菜脯丁,放進不沾鍋,以中小火煸炒出香氣並收乾水分。 於 health.udn.com -

#41.綠葉家得麗愛生活-鐵不沾炒菜鍋

綠葉家得麗愛生活-鐵不沾炒菜鍋. NT$:1,050. 建議售價: 1559元. ※多層陶瓷不沾鍋面表層※煎蛋鍋中滑動輕而易舉※盔甲式保護,超硬耐磨※一鍋在手,多爐不愁 ... 於 greenleaf168.tw -

#42.【生活】LEFAR樂法五層不鏽鋼炒菜鍋:物理不沾設計

生孩子之前,我對炒菜鍋只要求不沾的功能, 直到生了孩子,在網路上分享各種副食品食譜, 開始有網友好意留言提醒我, 「要注意鍋子的不沾塗層是否有 ... 於 anity0404.pixnet.net -

#43.炒鍋- 維基百科,自由的百科全書

中國北方食物(魯菜為代表)多以炒菜為主,故炒鍋設計成有手抦以方便拋炒,多稱其為山東鍋或北平鍋,而南方鍋(廣東為代表)多鉚以雙手提環,稱之為雙耳鍋,如右下圖所 ... 於 zh.wikipedia.org -

#44.【肥大叔】微笑不沾炒鍋二代30cm

【肥大叔】微笑不沾炒鍋二代30cm. 原價 $2800 優惠價$1880. 小計: $1880. 加入購物車. image. 【肥大叔】微笑不沾湯鍋二代28cm. 原價 $2550 優惠價$1680. 小計: $1680. 於 fatuncle.youbuy.tw -

#45.是小當家?做飯鐵鍋炒出「龍捲風」 超神奇觀當事人傻眼

日本動畫《中華一番》,裡頭角色做菜時常常會有一些誇張的特效,這個景象如今似乎成真了。中國大陸一名女子在家做飯,炒鍋中居然出現龍捲風的奇景, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#46.炒鍋| 固鋼官方網站

【瑞士MONCROSS】珠光鈦石3鍋4件組(炒鍋+鍋蓋+平底鍋+煎烤盤) 【瑞士MONCROSS】立盾系列316不鏽鋼炒鍋組36cm 【義大利Mama Cook】鈦金石好寶炒鍋30cm 【義大利Mama ... 於 www.gukang.com.tw -

#47.中華炒菜鍋-PTT討論與高評價網拍商品-2021年8月|飛比價格

鎧斯Keith Mi8125 複合鈦炒鍋34cm 附鍋蓋,鈦合金炒鍋中華炒鍋炒菜鍋平底鍋無塗層深鍋單柄鈦煎鍋. 1,799. 蝦皮商城. 促銷 8/5-8/8 App 購買任務最高得100 點! 選項取消. 於 feebee.com.tw -

#48.女在家做飯…鐵鍋炒出龍捲風網笑虧:小當家是你? - CTWANT

日本知名動畫「中華一番」中,主角做飯炒菜時常會自帶特效,就連當中角色用餐時也會出現誇張效果,讓人覺得十分有趣,受到廣大漫迷歡迎。 於 www.ctwant.com -

#49.不鏽鋼炒鍋推薦2021年最熱銷的20款,大家都在搶購的前20名

想要購買不鏽鋼炒鍋卻不知道從何挑起,別擔心,整合現在最多人購買的產品,用最詳細的方式描述給你看市場上不鏽鋼炒鍋商品太多不知從何挑選平時太忙碌 ... 於 shareshopsite.com -

#50.炒鍋|電電購

天之驕女,姐姐當家,美食鳳味,婆媳當家,健康有方等三立電視節目,為回應廣大觀眾的建議與需求,為您實現電視裡的美好生活,特別成立「電電購」專屬您的電視電商平台。 於 www.setddg.com -

#51.新手下廚竟炒出「龍捲風」奇觀網一看笑虧:小當家? - 搜奇

日本動畫《中華一番》裡頭的角色在做菜時,都會配上誇張的特效,沒想到這幕奇觀竟然出現在大陸一戶人家裡,一名新手下廚時,竟然在炒鍋中炒 ... 於 www.chinatimes.com -

#52.炒鍋【優惠套組】-阿媽牌生鐵鍋Armarpot

運用古法淬火的火候控制加上專業經驗的掌控,讓鐵鍋經高溫燒結,達到再結晶溫度,讓毛細孔密合使之整塊不沾鍋,最後以食用油養鍋,靠熱自然吃油形成黑亮的天然保護膜, ... 於 www.armarpot.com -

#53.【EASY LIFE 伊德爾】全自動IH智能翻炒鍋(EL19008)

自動翻炒零死角。 IH智能翻炒鍋採用電磁加熱技術,多重溫度設定,8分鐘讓你出一道菜,符合各種烹調選擇,炒、拌、燉、燜、煲一鍵就可搞定。鍋體外觀滾筒式設計, ... 於 www.enlight-shop.com -

#54.炒鍋 - 鼎王鍋具故事館

在鼎王鍋具故事館有很多炒鍋商品可以挑選,快來選購吧!! 於 www.dinwanglife.com.tw -

#55.超完美不沾鍋| LE CREUSET 台灣

LE CREUSET超完美不沾鍋採用最好的強化塗層,更加耐磨耐用,易潔不沾的鍋面,擁有最佳的烹飪功能,最佳廚房好幫手,料理輕鬆上桌。 ... 超完美不沾鍋單柄單耳炒鍋. 於 www.lecreuset.com.tw -

#56.領航家DADAMA韓式碳鋼炒鍋 - 露營中毒本鋪

炒鍋,鍋,鐵鍋,炒菜鍋,煎鍋,瓦斯爐,電磁爐,電爐,領航家dadama韓式碳鋼炒鍋都在露營 ... 免養鍋不易生鏽,12小時高溫氮化處理,讓鐵鍋具備防繡的功能,並耐高溫大火烹煮。 於 www.pomi.tw -

#57.跟著主廚選廚房只要2只鍋就夠! - 康健雜誌

要注意的是,不沾鍋不建議大火熱炒,中小火、加點水拌煮,較能控制溫度,減少塗層溶出的風險,吃得較安心。 男人1+1廚房主廚陳昱任(Colin)提醒,不沾鍋 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#58.炒鍋(尺寸分類)-餐廚鍋具-TreeMall購物|點數好好用

炒鍋 (尺寸分類)-品牌鍋具-餐廚鍋具|TreeMall購物精選、【世界】名牌鍋具、【台灣】品牌鍋具、平底鍋(尺寸分類)破盤折扣、推薦國泰世華卡友,用泰贈點及舞動紅利兌換最 ... 於 www.treemall.com.tw -

#59.西華名鍋-炒鍋、不沾鍋、平底鍋、各式鍋具的專家-西華名鍋

最新消息 · 熱門影片 · 料理小秘訣 · 鍋具保養知識 · 西華名鍋系列,誠心為您推薦 · 西華名鍋-炒鍋、不沾鍋、平底鍋、各式鍋具的專家. 於 www.silwa.com.tw -

#60.我們的產品| 不沾鍋| 炒鍋/小炒鍋 - Tefal 法國特福

採用TITANIUM極致不沾塗層,防沾抗污、美觀又好洗,專為中式料理設計的深炒鍋型,多樣化、多人份的料理也能得心應手,輕鬆展現好廚藝。 ◇大炒鍋煎煮炒樣樣行大容量不沾炒 ... 於 www.tefal-home.com.tw -

#61.深炒鍋-大古鑄鐵

最符合台灣料理烹飪方式的鍋型,鍋身較深,一般炒菜煎魚都很適合,在此另外推薦多種不同烹煮方式的料理─像是壽喜燒、南瓜濃湯、炊飯等,都可以用此鍋型完成,讓您輕鬆化身 ... 於 www.taku-art.com -

#62.UCOM炒鍋 - 瑞康屋

在瑞康屋有很多超耐用炒鍋商品可以挑選,快來選購吧!! 於 shop.rakenhouse.com -

#63.炒鍋26~30 cm(鍋具) | Yahoo奇摩購物中心

提供眾多炒鍋26~30 cm(鍋具)商品,讓你輕鬆選購:【Taste Plus】悅味元木鑽石級內外不沾鍋平底炒鍋30cm IH全對應(贈原廠鍋蓋+木鏟),Taste Plus悅味元木鑽石塗層不沾 ... 於 tw.buy.yahoo.com -

#64.[鍋寶]煎大師18-10不鏽鋼炒鍋-36cm - 食譜

[鍋寶]煎大師18-10不鏽鋼炒鍋-36cm. 18-10醫療級不鏽鋼,堅固耐用、安全又健康! 無塗層、不掉漆,鐵刷、鐵鏟適用! 贈專用感溫鍋鏟,食物輕鬆不沾! 於 www.cookpot.com.tw -

#65.輕巧不沾不鏽鋼鍋【WOKY沃廚】奈銤柏金316不鏽鋼複合金炒鍋

【科技升級版不銹鋼炒鍋】△材質升級:316頂級不銹鋼超合金△設計升級:結合炒鍋與平底鍋料理創新UP鍋型曲線承襲中華料理美味翻炒並兼顧西式平底風味料理△效能升級: ... 於 www.pure17go.com.tw -

#66.炒鍋 - 全國電子

全國電子線上購物提醒您:官方購物網址為 http://www.dcity.com.tw,請各位會員線上購物時務必檢核是否為官方網址。謹防有人用相似網址或相似頁面進行“釣魚”,製作仿冒 ... 於 www.dcity.com.tw -

#67.深炒鍋- de BUYER法國畢耶

各式深炒鍋. ... 限時買一贈一,買大贈小)原礦蜂蠟鐵鍋| 雙握耳深煎炒鍋32cm. NT$3,450 · (限時買一贈一,買大贈小)原礦蜂蠟鐵鍋l 蜂蠟木柄平底深煎炒鍋. NT$2,650. 於 www.debuyer.com.tw -

#68.炒菜鍋- 人氣推薦- 2021年11月 - 露天拍賣

共有83569個搜尋結果- 露天拍賣從價格、銷量、評價綜合考量,為您精選和炒菜鍋相關的商品. 於 www.ruten.com.tw -

#69.蘿潔塔的廚房- 專為女性設計的中華炒鍋(不沾鍋)開團囉!僅 ...

不沾炒鍋市面上很多,但大多都是鍋底為平底的,然後才轉弧線上來,成為中式炒鍋,但是我個人就覺得這樣的中式炒鍋線條就是差了一點,總覺得不夠流暢。直到看到日本朝日販售 ... 於 www.facebook.com -

#70.日本製朝日26公分中式不沾炒鍋(香檳粉)開箱文

圓弧流線的鍋形,可以完美的烹調中式料理,爆香的時候也可以讓油集中在中央的部分,甚至做醬汁的烹調,操作上都非常的順手! 不過礙於這一款中華炒鍋只有 ... 於 rosalinakitchen.pixnet.net -

#71.【2021炒鍋推薦】6大炒菜鍋比拼!把握4重點挑到命定炒鍋

單柄炒鍋比較適合翻炒,不過,如果想買大尺寸的炒鍋,因重量比較重,建議選擇雙柄,藉此降低手腕負擔,讓料理和清洗鍋具變得更輕鬆。 3.不沾炒鍋還是鐵製 ... 於 www.elifetw.com -

#72.炒菜鍋- 優惠推薦- 2021年11月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦炒菜鍋商品就在蝦皮購物!買炒菜鍋立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#73.炒菜,用不粘鍋好,還是鐵鍋好?幾十年廚房經驗告訴你 - 人生 ...

很多人經常問我一個問題:炒菜到底什麼鍋好?我接觸過的鍋具也比較多,今天我就對市面上常見的幾種類型的炒... 於 www.17moveon.com -

#74.一「企」趣服務DHL國際快遞公司到新北市三峽淨溪 - Taiwan ...

新北市志願服務推廣中心表示,在清理沿岸垃圾時,志工黃柏鈞意外的撿到炒菜鍋,他驚覺怎麼會有人將家中的炒菜器具隨意當垃圾丟棄、造成河川的污染呢? 於 www.taiwannews.com.tw -

#75.煮人的神器鐵鍋 - AICU

這個是第二個了,第一個炒鍋使用後趕緊拿去給媽媽用,因為真的太輕了,好適合媽媽。11月週年慶有優惠趕緊再下單,用了兩個月,除了炒菜炒飯,我好喜歡拿它來煎蛋,女兒 ... 於 www.aicu.com.tw -

#76.平底鍋.不沾鍋.炒菜鍋,鍋具系列,好幫手生活雜鋪 - MoMo摩天 ...

平底鍋.不沾鍋.炒菜鍋,鍋具系列,好幫手生活雜鋪、現正優惠,好幫手生活雜鋪店家推薦,平底鍋.不沾鍋.炒菜鍋,湯鍋.高鍋.雪平鍋.提鍋價格便宜-momo摩天商城. 於 m.momomall.com.tw -

#77.大廚不傳的1001烹調秘笈:食材的選擇.料理的細節.美味的訣竅

如何使用電炒鍋電炒鍋主要用來炒菜,也可以用來煎、炸、焰、煮食物,是一種受家庭歡迎的新式炒事用具。正確使用電炒鍋的要求是: 1,接通電源:先將電源線一端與電炒鍋相連, ... 於 books.google.com.tw -

#78.中炒鍋31-39cm - 東森購物

推薦各種中炒鍋31 39cm 炒鍋例如瑞士百年品牌MONCROSS珠光鈦石鍋具加碼回饋組SILWA 西華超硬萬用炒鍋37cm 瑞士百年MONCROSS珊瑚紅聚寶鍋升級熱銷組各種中炒鍋31 39c. 於 www.etmall.com.tw -

#79.Thermos-鍋具-炒鍋 - 膳魔師

Thermos-鍋具-炒鍋: ... thermos 膳魔師晶鑽達人原味鍋_k23n系列單柄炒鍋. K23N-F28; 3600ml / 8,000元 ... thermos 膳魔師電漿強化不沾鍋_kfc系列單柄平底鍋26cm. 於 www.thermos-eshop.com -

#80.炒鍋| 家樂福(online.carrefour)線上購物網

炒鍋 商品專區,家樂福(online.carrefour)線上購物網滿足您的生活所需. 於 online.carrefour.com.tw -

#81.FJ頂級316不鏽鋼中華炒鍋 - 飛捷義大利生活館

飛捷義大利生活館獨賣FJ不鏽鋼健康鍋具,以316不鏽鋼打造的中華炒鍋,適合當作炒菜鍋使用的不鏽鋼鍋,是非常實用的家庭廚房鍋具,快來選購一個你喜歡的鍋子吧! 於 www.italian-lifestore.com.tw -

#82.《炒鍋》食譜與做法 - 愛料理

愛料理「炒鍋」食譜。有最新的《豬肝炒菠菜-26cm樂炒鍋》,以及《鹽烤魚(炒鍋版)》、《炒咖哩海鮮鍋燒麵》、《製作芋頭泥(用炒鍋隔水加熱燜煮法)》。 於 icook.tw -

#83.炒鍋,鍋具,餐廚用品 - momo購物網

炒鍋,鍋具,餐廚用品,鐵鍋/鑄鐵鍋,不沾鍋,不鏽鋼鍋鐵鍋/鑄鐵鍋,不沾鍋,不鏽鋼鍋各式規格種類,與KNF康尼菲,韓國HAPPYCALL,正牛熱門品牌,優惠便宜好價格,值得推薦! 於 m.momoshop.com.tw -

#84.炒鍋、鐵鍋 - 慶泰餐具生活批發

貨號 品名 市價 規格 *******557159 304不銹鋼鍋蓋 尺5 225 約42.6cm *******301083 雙耳鐵鍋 尺4‑台製 285 外徑約為40.2cm *******301084 單把鐵鍋 尺1(山東鍋)‑台製 265 外徑約為33.8cm 於 www.warelife.com.tw -

#85.王建煊專文:沒有油水的日子 - 風傳媒

當時家裡炒菜,鍋裡先不放油,菜炒好了,在上面澆一點油,使菜好吃一點。[啟動LINE推播]每日重大新聞通知到餐廳撈油!現在大家買肉,瘦肉貴, ... 於 www.storm.mg -

#86.香烤檸檬魚/芹菜爆炒牛肉/蒜味起司雞肉盤 - 美麗佳人

蒜末炒香,牛肉下鍋打散,變色後立刻盛出。 步驟3.芹菜炒熟,放牛肉,加點鹽調味, 翻炒出鍋. 牛肉嫩滑的訣竅:. 1.牛肉 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#87.全能炒鍋- 壓力鍋,平底鍋,朝日調理器

來自日本的朝日調理器主打健康飲食生活,研發出世界最高等級146kPa的零秒活力鍋,強力的快速料理讓廚房新手也能輕鬆出好菜,還有無水,無油,可烘烤的深型全能平底鍋, ... 於 www.asahikei.com.tw -

#88.牛頭牌小牛萬用炒鍋30cm(單把) - 博客來

結合炒鍋的弧面與平底鍋的水平,締造新曲線,適合烹煮各式料理! 6. 鍋身一體成形 傳熱快速,不僅有效縮短烹飪時間,並省去不必要的瓦斯費、 ... 於 www.books.com.tw -

#89.鍋具 - 牛頭牌炊具

新雅登炒鍋35cm · 新雅登炒鍋40cm · 雅潔Free炒鍋35cm · 雅潔Free炒鍋38cm · Tavola Swiss炒鍋35cm · 雅適Function炒鍋35cm · 雅適Function炒鍋38cm · 雅適Function炒鍋40cm. 於 www.bfw.com.tw -

#90.日嚐- 炒鍋— JIA 品家

深澤直人細膩觀察料理時器具使用的直覺和慣性,以傳統天然材質打造經典炒鍋,導熱快且均勻,適合中華料理大火快炒的烹煮手法。加熱快、冷也快的材質特性,快鍋出美味, ... 於 www.jia-inc.com -

#91.Ptt、mobile01網友激推!炒鍋品牌Top 5人氣排行榜 - LINE購物

炒鍋 挑選三大要點一次看 · 要點一:依照形狀的不同,可大致分為「北京鍋」與「廣東鍋」兩種類型 · 要點二:尺寸與大小根據料理人數與瓦斯爐的大小來選擇. 於 buy.line.me -

#92.營業用炒鍋的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

一鑫餐具【營業用煎鏟大】炒菜鏟炒鍋鏟廣煎鍋鏟煎匙快炒鍋鏟快速爐管煎 · $60. 價格持平. Yahoo拍賣【一鑫餐具行】專業餐(20997), 台北市. 於 biggo.com.tw -

#93.煎鍋/炒鍋/平底鍋/不沾鍋| 無重金屬 - IKEA

IKEA 提供多款尺寸的煎鍋/炒鍋和平底鍋選擇,且許多平底鍋可直接在電磁爐上使用,讓你料理得心應手! 於 www.ikea.com.tw -

#94.大買家網路量販店-*炒鍋> 鍋具/飲水/廚房> 餐廚衛浴居家

神盾不沾炒鍋28CM 附可立式鍋蓋(ASW-CS28). 790 $530 · 產品列表 · 麥飯石防燙不沾鍋具五件組(湯鍋X1煎鍋X1炒鍋X1鍋蓋X2). 1390 $1090. 於 www.savesafe.com.tw -

#95.火鍋專區 - 菜單市集

煲湯、牛肉麵、火鍋都可。 576件已售出. NT$198. 加入收藏. 查看商品. 加入購物車. product_image. 美國特級牛肉,薄切火鍋片適合火鍋、燒烤、炒菜. 於 www.menustudy.com -

#96.[新聞] 不常下廚…她炒菜生出一鍋「龍捲風」 網笑翻:別再進廚房

不常下廚…她炒菜生出一鍋「龍捲風」 網笑翻:別再進廚房三立大陸中心/蕭宥宸報導遼寧省一名石姓女子昨(13)日在家中做飯,剛熱好鍋倒入沙拉油, ... 於 disp.cc -

#97.深炒鍋炒菜鍋 - 生活市集

生活市集精選的深炒鍋炒菜鍋,提供實惠價格以外,還有快速到貨、及七天無條件鑑賞 ... 【日本富力森BITTY小巧平底鍋】平底鍋炒鍋煎鍋深炒鍋不沾鍋不鏽鋼鍋炒菜鍋料理鍋. 於 www.buy123.com.tw