澎湖花生米的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦藍博洲,林書揚,黃素貞,陳明忠,吳聲潤,陳英泰,林易澄,葉怡君寫的 靈魂與灰燼:臺灣白色恐怖散文選 卷二 地下燃燒 和陳淑華的 島嶼的餐桌:36種台灣滋味的追尋都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【姆士流】澎湖花生高麗菜 - YouTube也說明:姆士流【 澎湖花生 高麗菜】Tips材料:生 花生 、高麗菜、辣椒、鹽1.生 花生 搗碎備用,不用搗太碎,保有 花生 在嘴裡咬起來的口感與香氣(熟 花生 也可但請注意 ...

這兩本書分別來自春山出版 和遠流所出版 。

最後網站五香花生米@澎湖@ 快樂‧自在的生活 - 隨意窩則補充:201205251920五香花生米@澎湖 ?其他. 澎湖; 推; 花生米. hung拿了幾包花生米給我...也頗久沒吃花生米了... 打開後鹹香鹹香的花生米讓人一口接一口...連老媽都說好吃哩

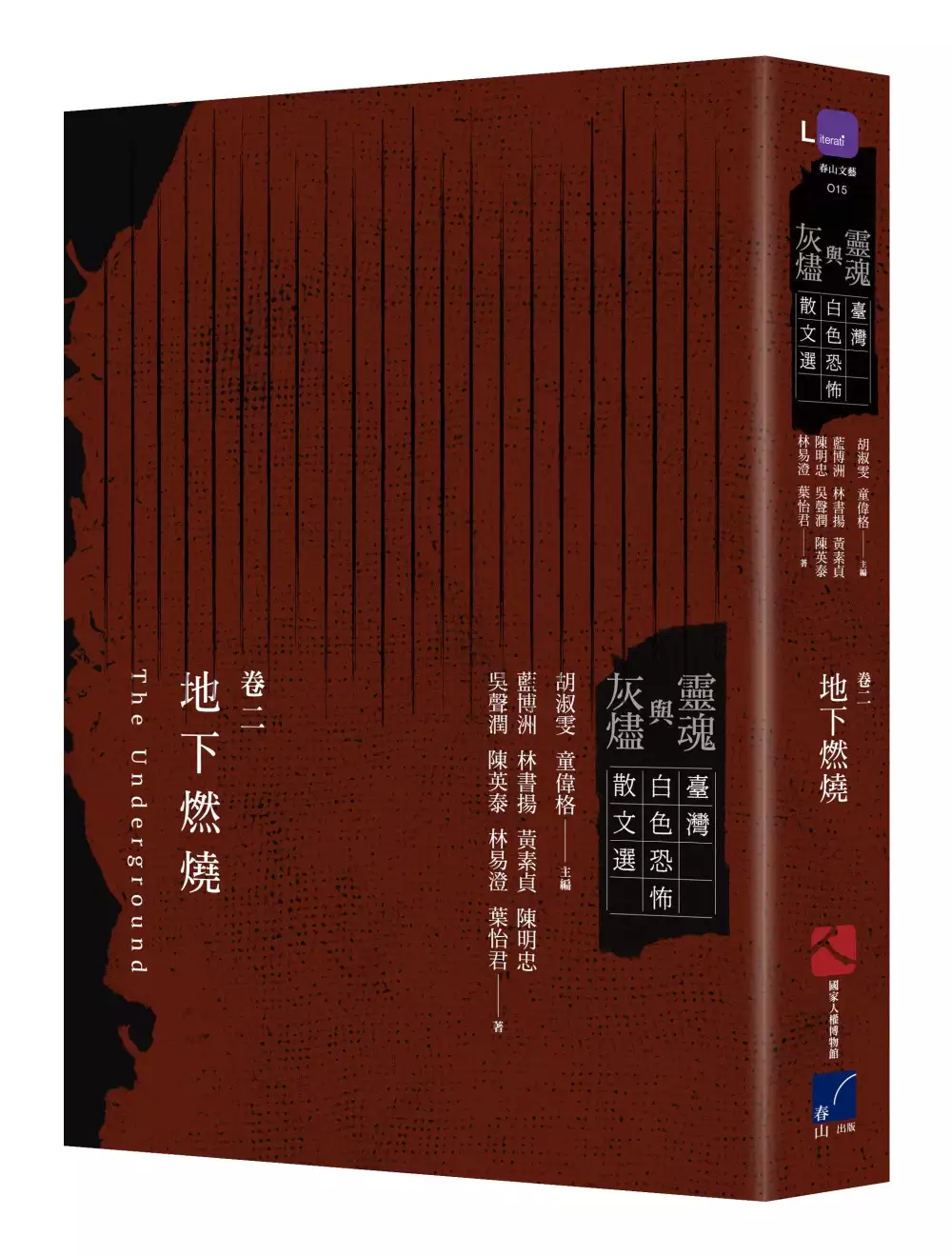

靈魂與灰燼:臺灣白色恐怖散文選 卷二 地下燃燒

為了解決澎湖花生米 的問題,作者藍博洲,林書揚,黃素貞,陳明忠,吳聲潤,陳英泰,林易澄,葉怡君 這樣論述:

國家人權博物館X春山 合作出版 胡淑雯.童偉格 主編 歷史是一個人性劇場 繼《讓過去成為此刻:臺灣白色恐怖小說選》之後,春山出版與國家人權館再度合作白色恐怖散文選,散文選涵蓋散文、回憶錄、傳記與口述,同樣由小說家胡淑雯、童偉格主編,在超過兩百本書籍中,精選四十七篇作品,四十三位作者,近九十萬字的規模。散文選以截然不同的視角切入白色恐怖歷史的肌理,區分為繫獄作家、青春、地下黨、女人、身體、特務、島等七大主題,並由研究者逐篇注釋,增強背景理解。 在這個選集中,我們將首次將這些受挫、受辱或者心靈扭曲的主體放置一處,甚至涵蓋特務、線民等加害者與協力者,也注重多元族群包括外省、原住

民與離島馬祖、外國人的經驗,使他們共同發聲,像是一個巨大的人性劇場。我們在這些活生生的記憶中,找到一條通往人間之路,看到無辜受難者、革命者、人生遭到毀棄的家屬,也有判決了兩百多位共產黨卻遭內鬥誣陷的調查局處長。這些故事或者令人驚怖、畏懼、迴避,但同時是這塊土地上曾經擁有的真實人性,在這個人性劇場中,觀者將找到自己的位置與啟示,同時也找到與這些歷史的聯繫,以人性的方式。 ■卷二 地下燃燒 The Underground 藍博洲 白色恐怖的掘墓人 林書揚 曾文溪畔的鬥魂──莊孟侯與莊孟倫 黃素貞 我和老蕭的抗戰和地下黨歲月 陳明忠口述 無悔──陳明忠回憶錄[節選]

吳聲潤 二二八之後 祖國在哪裡?[節選] 陳英泰 回憶:見證白色恐怖[節選] 林易澄 他一定是一個很好很好的人 葉怡君 白堊記憶:一群五○年代「老同學」戰鬥的故事 本卷以藍博洲撰寫的曾梅蘭一九九三年尋得其兄徐慶蘭之墓開啟地下黨的湮沒歷史,並一路或跟隨莊孟侯、莊孟倫與鍾浩東、蔣碧玉、蕭道應、黃素貞,理解日治時期反日與農工運動的脈絡,或重回一九四七年二二八現場,明白這個關鍵事件如何讓許多年輕人,成為一九五○年代受左翼思想燃燒的名字,於是銀行員在銀行被捕(陳英泰)、教師、國小校長在學校被捕(陳明忠、郭慶),以及機械廠的工人開始製作手榴彈(吳

聲潤),最後則以五○年代倖存者看到刑場馬場町成為紀念公園以及政府開始進行補償作業為詰問:歷史該如何補償? 本書特色 1將一九八七年解嚴前後至今,陸續出版的龐大的白色恐怖書寫,節選出層次分明的主題,並藉此更新對白色恐怖理解的視野。 2兼具文學與歷史性。選集中你將認識到相對陌生的當事者,他們可能不是文學家,但你將驚訝於他們的文學豐富性,如本卷的林書揚,他筆下在曾文溪畔長大的莊孟侯、莊孟倫兄弟,如一則俠客傳奇。本次選集將以主題的方式,逐步引介讀者認識過去的重大白色恐怖案件,如臺大與師範學院的四六事件、形同滅村的鹿窟案、共產黨支部在臺灣各地的發展與瓦解、牽連一百多名師生的澎湖煙臺聯中案、

綠島再叛亂案、柏楊案、臺獨案、民主臺灣聯盟案、海軍白恐案與美麗島事件等。透過選集閱讀,建立認識的基本框架。 3製作大事記,透過作品寫作、首次發表與出版時間,對照作者經歷以及政治、文化的發展,能對白色恐怖的歷史作用力有全貌理解。

島嶼的餐桌:36種台灣滋味的追尋

為了解決澎湖花生米 的問題,作者陳淑華 這樣論述:

小小的餐桌,無邊的田野 牽動你我生命記憶的尋味之旅 這真是一趟又一趟不可思議的旅程,那些母親經年累月煮著的菜,我們吃來平淡無奇的菜,竟道道說得出故事,而自己偶爾下廚做的菜,雖稚嫩而無名,卻不知不覺融入自身成長的滋味,一個接一個的時代氣味也在其間穿梭流轉。 於是,從母親做的菜開始,在一段段舌尖味蕾的回憶裡,一則則田野文獻的爬梳裡,種種料想不到的網路世界的共鳴裡,一張屬於台灣土地滋味的餐桌不知不覺浮現了出來…… PART1:尋常的口味 炒飯、湯麵、肉豉仔、筍乾、蕹菜湯……經年累月出現的飯菜,看似可有可無,但吃來卻有無法取代的味道。而白菜滷、扁魚肉羹、排骨飯,儘管已成街頭小吃攤上的名

物,但母親煮的總是多一味,有時是兒時的鄉愁,有時是母親的智慧。還有,連走過美國南方與法國普羅旺斯廚房的油粕仔哲學與美味,也被嚐出來了…… PART2:歲時的滋味 沒有捲潤餅的清明節,沒有包粽子的端午節,沒有搓湯圓的冬至,是什麼滋味?有誰還記得立夏要吃蒲仔麵,七夕要煮麻油雞和油飯呢?一張平凡的閩南家庭餐桌,因為母親,還守著祖先傳下的歲時滋味。清明的春,端午的夏,七夕的秋,冬至的冬,四時流轉,縱使光陰無情,餐桌卻有味! PART3:時代的氣味 煎餃,煎啊煎,卻飄來兒時鄰居山東人家蒸籠裡的包子氣。餛飩湯、獅子頭還有牛肉麵,湯汁裡總浮著母親在江浙餐館打工的身影。莎莎醬在舌間沉澱著墨西哥電影《巧

克力情人》裡既魔幻又遙遠的想像。數著一道道菜,二十世紀過去了,封閉的戒嚴時代已是過眼雲煙、全球化時代席捲。一張平凡的島嶼餐桌不知不覺也記下這些時代的氣味。 作者簡介 陳淑華 資深報導人,自由撰稿者。 台灣彰化人。台大農業推廣學系,中原大學建築研究所文化資產組。 曾任《經典》雜誌採訪召集人;《大地地理》雜誌撰述;宜蘭縣蘭陽博物館叢書專案主編;胡氏圖書、創意力等出版社特約主編。報導曾獲雜誌類金鼎獎;台灣永續報導獎文字報導獎。 大學畢業沒多久,趕上台灣開放大陸探親與觀光的浪潮,報導撰稿生涯從海南島開始,環島後轉進珠江三角洲;又從北大荒三江平原穿過大興安嶺深入內蒙草原。之後回到台灣的田野

,或走過淡水河流域;或走進南方護水的故事裡;或傾聽台灣老人的心聲;或駐足蘭嶼、屏東好茶、花蓮馬太鞍等原住民部落,流連在南島的世界……。一晃二十年過去,這回終於回家了,回到自家的餐桌上,在一道道平凡的菜色裡,找尋母親的滋味。 著作有:《噶瑪蘭族》、《掌中天地寬》、《台灣檜木》(與林玉如合著)、《攜手造家園:社區》(與蔡佩熒等合著)、《發現南島》(與林志恆等合著)、《台灣原住民學習知識庫》(文字部分)、《「問候台灣」明信片全集》(文字部分);其他作品散見《大地地理》、《經典》等雜誌。 2007年秋,部落格「我家的餐桌」 blog.roodo.com/morningperson開始上菜尋味,

獲2008第四屆全球華文部落格大獎【年度最佳生活情報部落格】決選入圍。

澎湖花生米的網路口碑排行榜

-

#1.孫叔叔牛骨牛肉麵花蓮鳳林大塊帶骨牛肉在地20年好評價老店 ...

花蓮花洛米 2022-12-18 0. 朋友說要帶我去吃厲害的牛肉麵,沒想到居然是有超 ... 澎湖花火節早鳥優惠這裡搶 ... 這裡除了牛肉麵,還可以改版條、米苔目、還有米粉耶! 於 followmi.tw -

#2.澎福海砂花生米(澎湖花生) - 澎福食品行

澎福海砂花生米(澎湖花生). 更多詳細介紹. 分享. 商品規格: 五香; 蒜味. 原價: $ 200. 每份現折$. +. 以優惠價格加購商品. 本商品適用活動. more. 本商品適用活動. 於 www.joo.com.tw -

#3.【姆士流】澎湖花生高麗菜 - YouTube

姆士流【 澎湖花生 高麗菜】Tips材料:生 花生 、高麗菜、辣椒、鹽1.生 花生 搗碎備用,不用搗太碎,保有 花生 在嘴裡咬起來的口感與香氣(熟 花生 也可但請注意 ... 於 www.youtube.com -

#4.五香花生米@澎湖@ 快樂‧自在的生活 - 隨意窩

201205251920五香花生米@澎湖 ?其他. 澎湖; 推; 花生米. hung拿了幾包花生米給我...也頗久沒吃花生米了... 打開後鹹香鹹香的花生米讓人一口接一口...連老媽都說好吃哩 於 blog.xuite.net -

#5.中庄5元肉圓(高雄)無招牌的小吃攤!每日磨米漿現做蒸肉圓,搭配 ...

中庄5元肉圓是大寮區中庄無招牌的蒸肉圓小吃攤,每天現磨米漿加地瓜粉製作 ... 肉粽糯米口感軟黏,加上大顆花生及瘦肉為主的焢肉,整體口感扎實不膩, ... 於 hoolee.tw -

#6.健康網》不只燕麥奶營養師:5常見植物奶大揭密

市售的米漿多半還會添加芝麻、花生等來豐富口感,也機會都會添加糖,因此熱量算是植物奶中較高的。 ○豌豆奶:跟杏仁奶一樣,都屬於蛋白質和鈣質比較高的 ... 於 health.ltn.com.tw -

#7.受保護的內容: i Moto誼騰動力機車智能裝置|藍芽&指紋免鑰匙 ...

受保護的內容: i Moto誼騰動力機車智能裝置|藍芽&指紋免鑰匙啟動~真Keyless一指神功啟動機車電門、開啟車箱與油箱蓋. 分享文史努比 2023-03-17. 於 snoopyblog.com -

#8.澎湖花生米 :: 食品業者

食品業者,澎湖花生米推薦,澎湖阿婆花生,澎湖花生推薦,澎湖五香花生米,澎湖炒花生,澎湖花生米ptt,澎湖永達食品五香花生米,澎湖花生仁. 於 foodindustry.idataiwan.com -

#9.徐天麟- 澎湖永達五香花生米,有種魔力,吃第一顆就停不下來 ...

澎湖 永達五香花生米,有種魔力,吃第一顆就停不下來!那晚一人吃完一包還意猶未盡,前幾天又在蝦皮網購,過兩天新貨到又可逍遙快活,搭配生啤或可樂都很開❤️, ... 於 m.facebook.com -

#10.澎湖廳志 - Google 圖書結果

澎湖 之北不可行舟,漁人亦罕至,謂之鐵板媽 好勇無如鐵帽生,三年最怕 鹽(果自全宮澳裏市塵饒, ... 葉田內地人爭重壓載強於載海沙(花生可為油,其渣可以冀田,日油机。 於 books.google.com.tw -

#11.新竹美食|814麗香冰店/歪頭枝仔冰/新竹冰棒推薦(菜單價錢)

814麗香冰店有10種口味可以選擇,有紅豆、綠豆、芋頭、花生、酸梅、百香 ... 大推這個桂圓米糕冰口味,店家使用台產龍眼乾混合糯米熬煮,咬下去可以 ... 於 www.darren0322.com -

#12.澎湖花生米- FindPrice 價格網2023年3月購物推薦

澎湖花生米 的推薦商品價格,還有更多【波士多】 大仁3000g 業務用量販包澎湖花生花生仁大仁花生花生米花生土豆仁相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice 價格網讓你快速 ... 於 www.findprice.com.tw -

#13.【2023登機注意事項】台灣海關禁止出入關物品各國海關違禁 ...

食米、熟花生、熟蒜頭、乾金針、乾香菇、茶葉可以,但各不得超過1公斤。) *農畜水產品類總重不得超過6公斤。 ☆生乳鮮乳未經檢役禁止帶回台灣(沒有含肉類的起司 ... 於 miha.tw -

#14.澎湖五香花生米- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年3月

澎湖 五香花生米價格推薦共26筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#15.昇恆昌免稅購物網Ever Rich Duty Free Online

... Tiger 虎牌 · Travel blue 英國藍旅 · Travelmall · VP · WasangShow 花生騷 · YUAN 阿原 ... Martell 馬爹利 · Michel Lynch 米林其酒莊 · Monkey Shoulder 金猴 ... 於 www.everrich.com -

#16.永達花生米(10包) - 澎湖信興名產

... 鮮魚鈣多多 · 最新商品 · 頂級零嘴. 永達花生米(10包). 838-1. NT$ 550. 尺包裝入數. 10包入. 數量. 1. 加入購物車. 永達花生米(10包). 聯絡我們. 顧客服務. 社群. 於 www.snsg.com.tw -

#17.炸粿蚵嗲就在華美黃昏市場旁,10元豬血湯喝到飽

丁記炸粿價格大多沒有調整,各種食蔬炸物以現場為主喔! 丁記炸粿傳統炸物小吃華美西街12. 豆腐、米糕、韭菜捲、花生 ... 於 niniandblue.com -

#18.澎湖永達花生米的價格推薦- 2023年3月| 比價比個夠BigGo

澎湖永達花生米價格推薦共25筆商品。還有澎湖花生米、澎湖花生。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#19.中央政府賑濟臺灣文獻•清代卷 - Google 圖書結果

此次海洋颶風大發,其勢甚猛,彰化係臺灣所轄,而澎湖地方亦相距甚近,何以奎林等於該 ... 至各澳種植雜糧,多已刈獲登場,地瓜、花生枝條蔓地,並無損壞等情,通詳督府在案。 於 books.google.com.tw -

#20.女用包免稅價 - 昇恆昌宅配網

... TUMI · UNDER ARMOUR · URBANER 奧本電剪 · WasangShow 花生騷 ... MIZUHO 米之口 · Nestle 雀巢 · Nutella 能多益 · Otaste · Pablo · PENGHU UNCLE 澎湖伯 ... 於 www.everrichtohome.com -

#21.臺灣文化志(上中下) - 第 43 頁 - Google 圖書結果

或以石製之母斗,安設於米市場或大家崇敬之寺廟,供為查較其大小正否之標準, ... 如澎湖廳即依官司之干涉辦理,此在《澎湖廳志》有云:花生既熟,鄉民每零星負運到街售買, ... 於 books.google.com.tw -

#22.九層塔花生米(菊島) - 澎湖購物網

九層塔花生米(菊島) 提供在地澎湖名產,澎湖特產,XO干貝醬,黑糖糕,花枝丸,小管魷魚,蘆薈美顏千項商品及伴手禮,讓您一次購足便利性. 於 www.phmall.com.tw -

#23.【高雄】353汕頭香Q麵。鹽埕總店麵條真的Q香

【高雄】萬全肉圓米糕。哈瑪星人氣老店 · 【高雄】Fun Tower 漢神巨蛋。Fun Tower 日式可麗餅x巴蕊花生聯名改裝 · 【高雄】正昌鴨肉飯。武廟商圈美食. 於 nigi33.tw -

#24.澎福海砂花生米(澎湖花生) - 澎福食品行

澎福海砂花生米(澎湖花生). 廠商建議價. $180. 促銷價. $180. 商品規格. 五香; 蒜味. 商品數量. 立刻買; 加入購物車; 加入追蹤. 付款方式. 於 www.funpenghu.com.tw -

#25.澎湖永達五香花生米 - ihergo愛合購

【菊島優先配】澎湖菊之鱻&仁品花枝丸專賣店產地直送 · 0. 商品 · 0. 團合購 · 顧客評價星等 ... 於 www.ihergo.com -

#26.賞花嚐美食學甲老古味花飄煙囪香 - News586

... 肉鮮嫩雞肉及大量筍絲,搭配特色雞肉米糕,是在地人推薦的隱藏版美味。 ... 店」,招牌綜合牛乳充滿花生香氣,是花生愛好者不能錯過的特色飲品。 於 news.586.com.tw -

#27.九層塔花生米-澎湖菊島之星/旅遊行程/海鮮特產/澎湖漁會購物商城

澎湖 旅遊行程推薦,精選澎湖自由行,多樣化的澎湖旅遊行程供您自由搭配, ... 澎湖旅遊行程推薦|刺激動感水上活動等你來體驗 ... 首頁>特產食品系列九層塔花生米. 於 www.penghu-fisher.org.tw -

#28.永達花生米 - 新臺澎

澎湖 巷仔內指定商品,在地澎湖人都知道的花生品牌。 ☆ 人工篩選花生至少三次,所以花生粒粒飽滿。 ☆ 職人工藝傳承第三代! ☆ 吃得到花生的香氣 ... 於 www.069275113.com.tw -

#29.澎湖花生米 - maysaku.ru

Украшения из жемчуга. 澎湖花生米. 日開始封鎖的5 日6 日都沒有吃飯只吃了一點燒餅啤酒花生這麼多天了 ... 於 www.maysaku.ru -

#30.2023【南投美食】推薦TOP15家南投必吃美食與餐廳攻略!!

詳細圖文:山上山下. 地址:南投縣埔里鎮桃米路33-1號; 營業時間:11:30–13:30/17:00–19:30 ... 不騙人就是便宜又好吃,尤其花生的,. 於 bunnyann.com -

#31.【泰國必買】30款曼谷必買超夯零食彩妝、土產伴手禮清單

每次來泰國曼谷最開心的就是瘋狂買零食,超愛他們的海苔、花生、魷魚片,雖然說有些商品在台灣也陸續可以買到,但一來進口比較貴,二來這樣就失去出國 ... 於 mimihan.tw -

#32.【機車環島行程】機車環島一圈三天,第一天行程台北到台東

從七星潭走進來時故意走美崙山找花蓮米老鼠,到此一遊! 機車環島,機車環島行程 ... 很快就到關山,然後買個花生酥吃,這家真的每次經過必買. 於 nash.tw -

#33.產品介紹| 爭鮮gogo

... 花蛤味噌湯|味噌湯|豚肉味噌湯| 【嚴選商品】鮮奶油布蕾|油漬鮪魚|綜合堅果|芥末花生|嚴選甘栗仁|公仔煎餅|清茶|日式煎茶|蘋果汁|葡萄醋|蘋果醋|爭鮮多多君|礦泉水| 於 www.sushiexpress.com.tw -

#34.【快車肉乾】H8澎湖花生米

【快車肉乾】H8澎湖花生米. E-Voucher. NFT. Regional Exclusive. Exclusive. Redeemed with Points. App Exclusive. Exclusive. Subscription Orders. 於 www.kuaiche.com.tw -

#35.【快車肉乾】澎湖花生米(180g/包) - momo購物網

推薦【快車肉乾】澎湖花生米(180g/包), 孕育出每一顆澎湖花生結實飽滿,吃在嘴裡充斥味道濃郁的花生香氣,※本商品不另附提袋,謝謝!momo購物網總是優惠便宜好價格, ... 於 www.momoshop.com.tw -

#36.澎湖花生- 休閒零食優惠推薦- 美食、伴手禮2023年3月 - 蝦皮購物

Emily澎湖名產直送 阿婆手炒花生花生米罐裝花生米 190g 辣味蒜味九層塔海苔 ... 【波士多】 大仁3000g 業務用量販包澎湖花生花生仁大仁花生花生米花生土豆仁. 於 shopee.tw -

#37.台東太麻里日升之鄉,到金崙「打個蛋海旅」離線小住 - 微笑台灣

... 刺蔥、南瓜、花生、手炒海鹽、紅烏龍茶、小米酒粕揉入麵糰裡,烤成香噴噴的台東味磅蛋糕、肉桂捲、可頌、餅乾、貝果等,從店用到宅配推廣,成為在 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#38.錯過等明年!爆發系「苦楝花祕境」藏在這,雪白花海+鳥巢樹 ...

朝天宮排隊「130年花生酥」製程超療癒,香濃軟Q好唰嘴. 2023/02/15 10:42 ... 麗娜輪「台南-澎湖」5月啟航,航班時間、票價一次看. 人氣點閱榜. 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#39.澎湖花生| 優惠推薦2023年2月- Rakuten樂天市場

【野味食品】詠安特選澎湖豆(永安花生,600g/包,桃園實體店面出貨)脫殼花生,五香花生,永安花生. $225. 滿999免運. (14) · 野味食品 · 【快車肉乾】H8 澎湖花生米- 超值 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#40.永達五香花生的價格推薦- 飛比有更多米/麵商品

菊島美味 澎湖名產永達五香花生米80g(全素) 澎湖帶皮花生手炒花生永達食品行. 60. 蝦皮購物. 選項取消. 找同款商品. 追蹤此商品. 分享到. 於 feebee.com.tw -

#41.yesgogogo 即食購

... 奧利塔、illy、大眼蝦、Candy Poppy、三叔公、可夫萊堅果之家、樂米工坊、第二顆鈕扣、KEOLA、品 ... 全部商品 · 品牌活動 · 餅乾/爆米花 · 堅果/花生 · 果乾/蜜餞 ... 於 www.yesgogogo.com -

#42.澎湖永達五香花生米 - 神農生活MAJI TREATS

採用精選花生米,以五香、甘草炒製,香脆好吃,喜歡花生的人愈吃愈順口! 澎湖的花生於17世紀末傳入澎湖,生長期緩慢有足夠時間涵養生長,所以一年只有一獲。 於 www.majitreats.com -

#43.澎湖優鮮配 澎湖名產永達花生米(10包)懷念的古早味

澎湖 優鮮配♥ 澎湖名產永達花生米(10包)懷念的古早味哪裡買?LINE購物幫你貨比800家,提供Yahoo奇摩拍賣惠價格、歷史低價、LINE POINTS點數回饋,與其他賣場的同款 ... 於 buy.line.me -

#44.五香花生米(正一) - 澎湖購物網

五香花生米(正一). 本產品係採用[澎湖出產]之落花生精製而成,風味特殊,具有甘、脆、色、香四大優點,美味可口,為贈送親朋之最佳禮品。 於 www.phgogo.com -

#45.【永達】海豚花生米(少量庫存) - 新孟成澎湖名產

【永達】海豚花生米(少量庫存). 每袋含5小包. 保存期限一個月. $250. 庫存狀況 現貨. - +. 加入購物車. 結帳. 加入願望清單. 加入商品比較. 0 則評論發表評論. 於 www.meng-cheng.com.tw -

#46.澎湖花生米 - Cinesium

掖庭 雲林縣古坑咖啡, 西螺米, 口湖烏魚子, 北港花生, 雲林快樂豬南投縣茶, 竹筍, 梅, 池上米小米, 旗魚, 飛魚澎湖縣玳瑁石斑, 澎湖小管, 澎湖絲瓜, 海鱺生魚片, 澎湖花枝 ... 於 www.cinesium.fr -

#47.【台灣入境】2023最新規定,禁帶物品/泡麵/藥品/現金限制一覽

食米、熟花生、熟蒜頭、乾金針、乾香菇、茶葉各不得超過1公斤。 *新鮮松露:需檢疫櫃檯申報檢疫才可攜入。 *大陸地區之干貝、鮑魚干、燕窩、魚翅各 ... 於 eatmary.net -

#48.【日本零食推薦】2023日本必買零食超市熱銷排行 - 波比看世界

在地人再熟悉不過的日本國民餅乾,龜田柿種米果,非吃不可。 將精磨過的糯米,在表面上塗上醬油,燒製成米果搭配花生一塊食用。 原味、芥末味最熱銷, ... 於 bobby.tw -

#49.花生米(五香) - 遠東澎湖名產

糟糕! 載入內容時發生錯誤。 錯誤: Cannot read properties of undefined (reading 'QUERY_STATE_STORE_KEY'). 商品目錄. 品牌專區 (0) ... 於 xn--eqr146bk5ew9ac9no87b.tw -

#50.學甲蜀葵花花海繽紛區長帶路賞花吃美食 - HiNet生活誌

學甲有名的雞肉羹及雞肉米糕十分美味,是許多遊客 ... 濟宮附近的「綜合牛乳專賣店」,招牌綜合牛乳充滿花生香氣,是花生愛好者不能錯過的特色飲品。 於 times.hinet.net -

#51.炸粿蚵嗲老店搬至華美黃昏市場旁 - 熱血台中

炸粿可選擇滿多像是豆腐、地瓜、銀絲卷、蚵嗲、菜嗲、蘿蔔糕、 花生米腸、 甜糯米糕、地瓜片、銀絲卷、手工芋粿(夏) 芋頭片(冬) 韭菜捲香菜捲、茴香 ... 於 taiwan17go.com -

#52.基隆-仁愛市場的A 36 甜湯@Nalia吃喝玩樂好東西 - 個人新聞台

基隆仁愛市場的A 36 驚為天人啊!!!!!一開始看到他的紅豆湯很厲害,但是看到隔壁的花生湯似乎更厲害。於是我們就點了一碗花生湯綜合果然非常厲害, ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#53.【福壽】大豆沙拉油3Lx6入(廚房調理食用油脂) - 東森購物

你可能感興趣的商品. 主婦-花生風味調合油2.4 L ×3瓶. $684(售價已折). 主婦好禮油-芝麻香油×2瓶. $380(售價已折). Macro 四川風味花椒油100ml 花椒油/青花椒油. 於 www.etmall.com.tw -

#54.關於愛尚餐吧(桃園北路店)的平機票 - Trip.com

特色菜不特色菜亂七八糟點了不少,感覺吃到最後印象都很模糊,無功無過吧。印象最深,也是最喜歡的是老醋花生米,很好吃,花生香、醋香融合的剛剛好。 於 tw.trip.com -

#55.7組訂購區!新鮮現貨澎湖名產~~ 永達花生米每組5包入

澎湖 永達花生米(五香). 主要成分:五香料甘草鹽甜味劑. 保存期限:1個月. 保存條件:室溫25c以下或冷藏. 淨重:80g+-4.5g. 賣場常溫商品運費皆可合併. 於 tw.bid.yahoo.com -

#56.最新趨勢觀測站- 澎湖花生米ptt的推薦與評價,PTT、DCARD

大勵丸/青春的紀念【聯合報╱歐銀釧】 2010.03.29 01:46 am 澎湖葉先黨師傅的五香花生米特別好吃,有一股特別的香。 於 news.mediatagtw.com -

#57.漢來海港餐廳 - EZTABLE

現做舒芙蕾搭配莓果果醬相當的好吃,而當天的現煎澎湖小卷以及焗烤鮮蚵十分的 ... 這次沒有吃到蒸花生較可惜, 生魚片新鮮,海鮮量足鳳螺偏小 (2021-11-03 by 洪*雄). 於 tw.eztable.com -

#58.澎湖花生米 - 四年級一般生

網路上傳頌已久的永達花生米雖然不是用澎湖原產的花生製成的,但樸樸實實不起眼展現土豆仁的原始香氣和鮮脆口感,卻如同澎湖人島民性格的堅實與不作做 ... 於 jrtsai38.pixnet.net -

#59.菊島九層塔花生米 - 澎湖特易購

菊島九層塔花生米澎湖名產專賣店,直接在澎湖接受訂單後,將商品配送至台灣各地區,提供完整安全的線上銷售流程,讓消費者安心購買並提供澎湖在地千項商品及伴手禮, ... 於 www.penghugo.com.tw -

#60.小店永豐人氣獎票選活動

工坊位於澎湖望安鄉東吉嶼,是近年成立的在地社造青銀團隊。為了活化東吉,工坊結合在 ... 花蓮#新城#偏鄉教育#在地就業#老屋活化#在地花生#寄杯分享. 於 www.sinopacfoundation.org.tw -

#61.【 澎湖名產】 ❤️在地人推薦❤️ 永達五香花生米宅配送禮 ...

採用精選花生米,以五香、甘草炒製,香脆好吃,喜歡花生的人愈吃愈順口! 澎湖的花生於17世紀末傳入澎湖,. 生長期緩慢有足夠時間涵養 ... 於 www.ruten.com.tw -

#62.台北老饕最推薦!開業30年老字號酸菜白肉鍋!天冷必吃~台北 ...

很眷村味的老菜,涼拌大白菜心,加上大量香菜香油還有花生米,脆甜涮嘴,可以說是經典的中式沙拉~~~好吃! IMG_6176 ... 於 gururunews.com