漁 電共生 租金的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦殷寶寧寫的 淡水文化地景重構與博物館的誕生 可以從中找到所需的評價。

國立臺北科技大學 建築系建築與都市設計碩士班 蘇瑛敏、宋立垚所指導 梁信君的 桃園埤塘設置太陽光電系統影響因子之研究 (2020),提出漁 電共生 租金關鍵因素是什麼,來自於桃園埤塘、太陽光電、模糊德爾菲、層級分析。

而第二篇論文國立臺北大學 自然資源與環境管理研究所 張四立所指導 劉玟儀的 太陽光電發展對農業土地利用之衝擊及成本效益分析 (2019),提出因為有 太陽光電、農業土地、土地利用、成本效益分析的重點而找出了 漁 電共生 租金的解答。

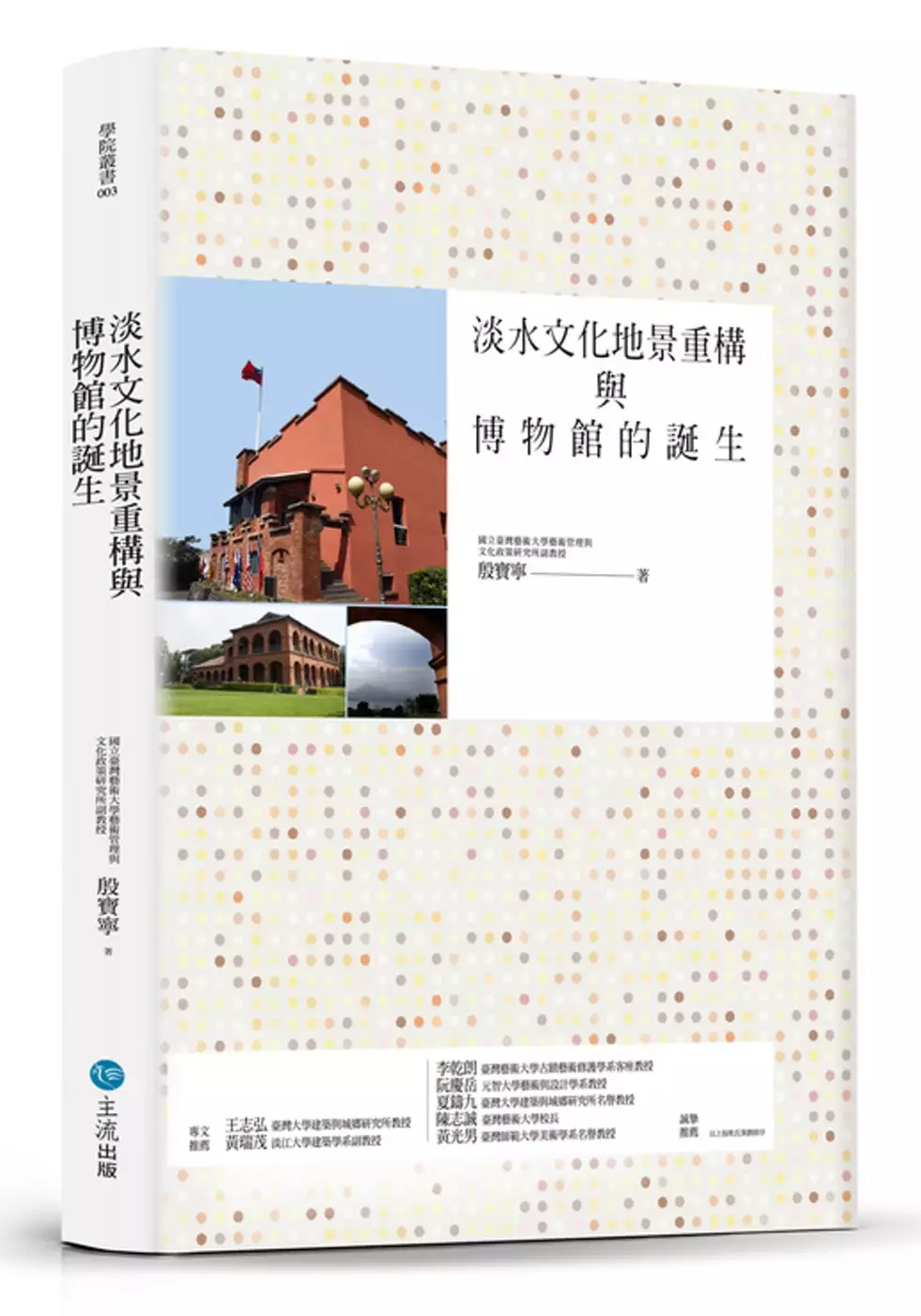

淡水文化地景重構與博物館的誕生

為了解決漁 電共生 租金 的問題,作者殷寶寧 這樣論述:

「博物館如何誕生?」是知名文化政策學者Tony Bennett曾提出的大哉問,在殷寶寧教授筆下,則翻轉成為探問臺灣獨特歷史與政治情境的本地疑旨,開展出值得關注的後殖民視野和社區焦點。 當前臺灣的文化治理研究,空間上聚焦於臺北、臺中、臺南、高雄等主要城市,時間上則專注於日治時期與戰後階段。相對於這個主導趨向,殷教授選擇淡水小鎮,以後殖民視線凝望馬偕牛津學堂與紅毛城代表的西方傳教暨商貿脈絡下的現代性權力構造。 本書的寫作環繞著以「淡水」為核心,與其說是刻意地挑選出這個「地方」作為研究的對象,不如說是淡水蘊含的豐富文化地景與歷史場所精神,訴說著太多的故事,誘發人無

法忽視。特別是研究者多年來在淡水的持續觀察:從組織性設置的「博物館」,到經由文化治理機構所認可的「文化資產」,一直到「文化景觀」變遷三者之間有機的辯證關係,不斷誘發著對這些相關課題彼此動態變化所激盪出文化政策、地方治理、文化資產保存、文化地景變遷等課題,一場場從理論概念到實踐場域的辯證思考。 專文推薦 王志弘(臺灣大學建築與城鄉研究所教授) 黃瑞茂(淡江大學建築學系副教授) 誠摯推薦 李乾朗(臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系客座教授) 阮慶岳(元智大學藝術與設計學系教授) 夏鑄九(臺灣大學建築與城鄉研究所名譽教授) 陳志誠(臺灣藝術大學校長) 黃光男(臺灣師範大

學美術學系名譽教授) 以上按姓氏筆劃排序

桃園埤塘設置太陽光電系統影響因子之研究

為了解決漁 電共生 租金 的問題,作者梁信君 這樣論述:

桃園埤塘星羅棋布,是先民順應環境及氣候,創造出特於全台各地,甚至是世界上獨一無二的特殊地景,具有灌溉、蓄水及防洪等功能,數量上從全盛時期的萬餘口埤塘,至2005年調查結果已銳減為3,000餘口,2011年調查後僅剩2,851口,促使政府及民間積極立法保存。台灣為呼應環境議題,於2016年提出非核家園政策,政府積極擴增火力發電廠機組,也積極開發沼氣、風力、水力及太陽能等再生能源。其中太陽能屋頂型及地面型因土地取得不易,故水庫、鹽田及埤塘等水域被納為太陽光電主要標的之一。桃園埤塘肩負電力供應任務,對於埤塘既有環境、景觀及人文脈絡等產生衝擊,亟需探討再生能源供給與埤塘保存之取捨及其效益,並研擬影響

因子。本研究透過文獻回顧,蒐集桃園埤塘、太陽光電價值及相關環境議題,提出生態、景觀、人文、水利、綠能、經濟等六大面向及23項影響因子,研擬桃園埤塘設置太陽光電系統影響因子架構,以模糊德爾菲專家問卷,取得專家群體共識,篩選21項影響因子。再依確立之架構建立層級分析法專家問卷,並針對不同領域專家進行問卷調查,回收進行一致性檢驗後,取得專家對於桃園埤塘設置太陽光電影響因子權重值及序位之看法。研究結果顯示,桃園埤塘設置太陽光電系統之六面向權重依序為「水利面向」權重值37.4%,「生態面向」權重值27.5%,「人文面向」權重值9.8%,「景觀面向」權重值9.1%,「綠能面向」權重值8.8%,「經濟面向」

權重值7.4%。表示埤塘仍應回歸水利功能,於維護生態、人文及景觀前提下,埤塘仍具有發展太陽光電之潛力,可提供政府對於未來埤塘生態、人文及景觀之研究及調查方向,作為埤塘設置太陽光電的政策及策略參考。

太陽光電發展對農業土地利用之衝擊及成本效益分析

為了解決漁 電共生 租金 的問題,作者劉玟儀 這樣論述:

人們為解決大量燃燒化石燃料所帶來的問題,全球致力於開發較潔淨且對環境傷害較低的再生能源,以取代化石能源,加上再生能源可以提高各國能源自產率,不用仰賴進口能源,使各國積極地開發及設置再生能源裝置容量,且已有135個國家推動再生能源政策,顯示出再生能源的重要性。我國於2016年重新調整「新能源政策」的目標,預計在2025年達成「非核家園」的目標,並設定再生能源發電量占總發電量的20%。 再生能源的類型眾多,其中以太陽能發電及風力發電為主要,近年來,太陽能發電效率提升,技術成本大幅下降,以致於太陽光電發電裝置容量迅速增加。我國於2016年推動「太陽光電2年推動計畫」,預計在2025年

裝置容量達20GW(屋頂型3GW及地面型17GW)。然而,並沒有排除將太陽光電系統設置於農地上,以農電共生的方式,達到土地利用最大化,臺灣土地資源有限,即使已實施農電共生的策略,但要在短期之內達到目標,仍有很大的進步空間。 本研究所要探討的重點議題為,能否達成政府設定在2025年太陽光電系統裝置容量20GW,其中17GW為地面型裝置容量的目標,假設將地面型太陽光電系統設置在長期休耕的農地上,同時,也選用一些閒置及汙染土地來設置,以情境模擬的方式,模擬我國2025年地面型太陽光電系統裝置容量之情況,新增裝置容量需佔用的土地面積,以及所產生的發電量潛力,並以成本效益分析方法,分析不同情境下設

置太陽光電裝置容量的情形及結果。