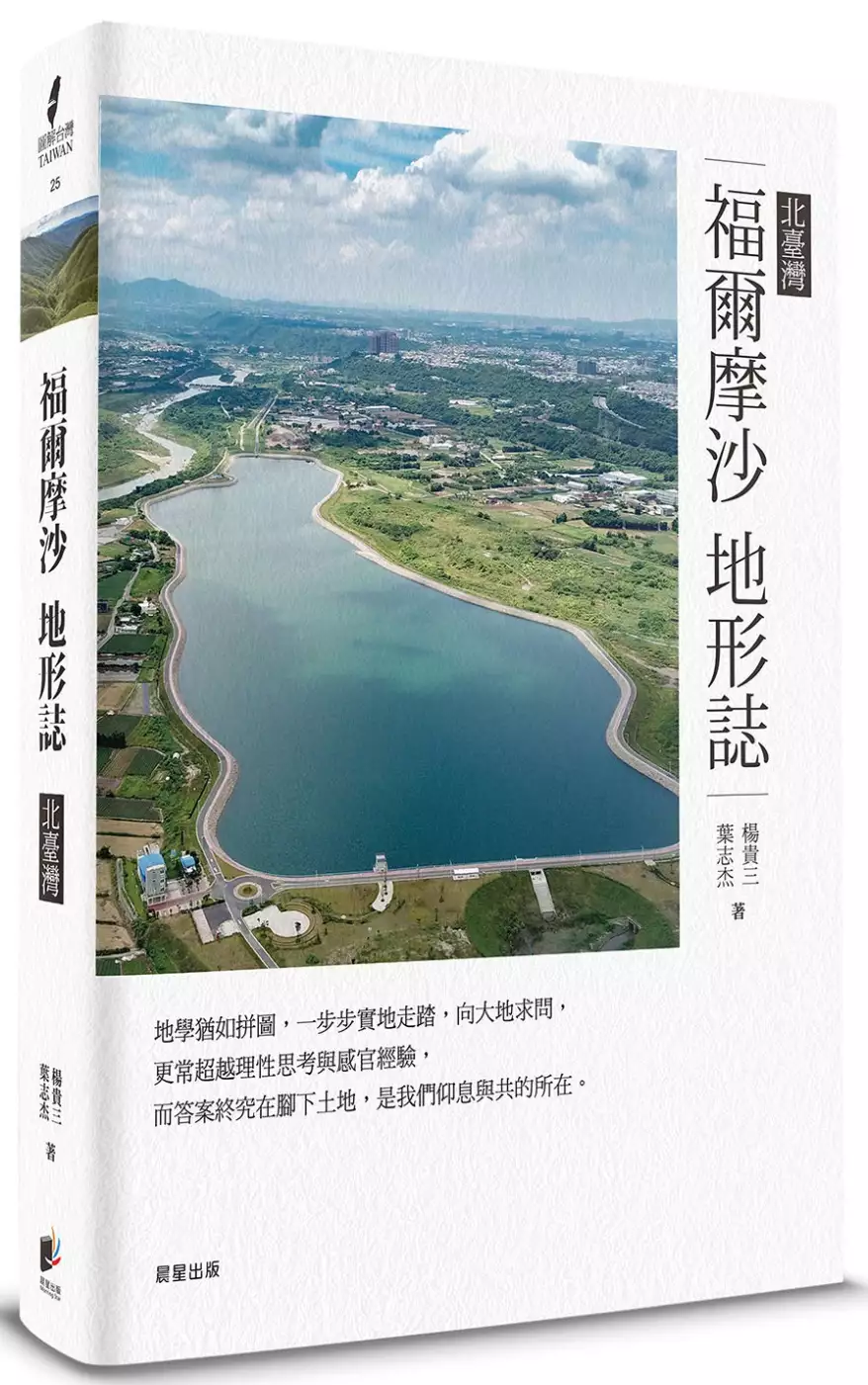

漁電共生爭議的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦洪綾君寫的 能源轉型政策的分析與評估:以台南七股的太陽光電政策為例 和楊貴三,葉志杰的 福爾摩沙地形誌:北臺灣都 可以從中找到所需的評價。

另外網站漁電共生還是競爭?也說明:再生能源@臺灣 · 看懂漁電共生 · 難題一| 生態平衡 · 難題二| 工作保障 · 難題三| 漁獲影響.

這兩本書分別來自韋伯 和晨星所出版 。

國立臺北大學 法律學系法律專業組 高仁川所指導 張旻宜的 再生能源政策與漁業發展之衝突與調和-以離岸風電及漁電共生為中心 (2021),提出漁電共生爭議關鍵因素是什麼,來自於再生能源、漁業、離岸風電、漁電共生、海洋空間規劃、環境與社會檢核。

而第二篇論文國立臺灣大學 新聞研究所 林子倫、梁玉芳所指導 蘇彥誠的 化敵為友,農與電:臺灣農業結合光電的政策歷程 (2020),提出因為有 太陽光電、能源轉型、農電共生、漁電共生、公民電廠的重點而找出了 漁電共生爭議的解答。

最後網站漁電共生環社檢核在幹嘛?初階研討會來了!則補充:能源轉型法學研討會:走向常規化制度,漁電共生環社檢核的下一步? 2021/10/07 ... 做為推出來解決光電爭議的一項政策,你知道它具體在做什麼嗎?

能源轉型政策的分析與評估:以台南七股的太陽光電政策為例

為了解決漁電共生爭議 的問題,作者洪綾君 這樣論述:

本書為作者於二〇一八年至二〇二〇年參與的「最小衝突」科技部跨領域研究計畫之部分調查成果。本書以政策分析與評估角度,分析七股的漁電共生及鹽灘地種電兩種地面型太陽光電的設置政策。研究方法包括量化導向的成本效益分析、多目標多屬性評估、權變評價法,以及以利害關係人為主的第四代回應性質性評估法。

漁電共生爭議進入發燒排行的影片

七股將軍沿海地區積極推動 #漁電共生 政策,恐對沿海生態造成衝擊,尤其此處是 #黑面琵鷺 棲息的生態敏感範圍,地方漁民以及公民團體憂心忡忡😰

亭妃今日特地在台南市黑面琵鷺生態展示館召開公聽會,邀請官員與當地農漁民及公民團體代表面對面溝通、解決問題。

⭕並當場決議:

1⃣要求農委會務必在兩個月內擬定相關審查辦法。

2⃣未來,若業者提出漁電共生計畫,必須納入 #生態環境影響評估 及 #經營模式可行性評估 等兩大重點;

3⃣建立 #公民參與 機制,讓民眾參與審查過程;

4⃣中央與地方政府未完成七股文蛤養殖環境完整試驗前,不應開放漁電共生申請案。

再生能源政策與漁業發展之衝突與調和-以離岸風電及漁電共生為中心

為了解決漁電共生爭議 的問題,作者張旻宜 這樣論述:

臺灣國土面積狹小,發展再生能源過程中面臨用地面積不足的困境,本文探討重心為離岸風電與漁電共生,其中離岸風電場的開發區位與沿岸漁業、近海漁業在海域空間上重疊,而漁電共生則係太陽光電板與養殖漁業在魚塭空間上共構,政策推動過程中皆須處理相關之爭議與衝突。 允許海域空間的多重使用為離岸風電場與漁業共存提供可能性,但有關海域共用後風機、電纜、漁船損壞的賠償問題,本文認為政府應訂立相關補償辦法、輔導漁民辦理商業保險或漁民間的互助基金皆為可行方案。本文認為處理沿近海漁業與離岸風電場衝突的根本解決之道為「海洋空間規劃」,藉由制定有效的管理模式來規範不同用海活動間之衝突與合作,文中已整理《歐盟海

洋空間規劃框架指令》及比利時與荷蘭相關法制面之細部作法,荷蘭政府並制定《北海活動評估框架》,係用以確定是否允許用海活動之評估機制。我國海洋委員會已於2018年4月成立,擬透過《國土計畫法》、《海岸管理法》及《海域管理法》(草案)完成整體海洋空間規劃,相關作法仍有待具體實現。 漁電共生政策推動以來,政府為避免地面型光電場在生態、景觀、環境等議題上引發爭議,推動環境與社會檢核機制,但本文認為現行之機制著重處理環境生態層面,有生態疑慮的區域經由科學證據佐證可被列為迴避區,但社會經濟層面該機制的效果有限。本文建議現有的環境與社會檢核機制應納入漁業議題,針對太陽光電設置對漁業造成的影響進行全面盤點

,辨認報告之產出應增列「漁業議題及意見彙整表」,強制要求光電業者進行太陽光電廠之籌設申請時,其提出之環社檢核因應對策或友善措施須包括漁業面向,尤其是漁民關切的生計議題。此外,亦建議政府劃設優良漁塭區位,將其排除在漁電共生專區外,應如同優良農地之管理一般,優良魚塭應維持產業原貌避免任何開發行為。

福爾摩沙地形誌:北臺灣

為了解決漁電共生爭議 的問題,作者楊貴三,葉志杰 這樣論述:

臺灣面積雖小,但各種地形均具備且相當精彩 早在十六世紀大海行時代,福爾摩沙臺灣地形之美,已名聞遐邇。綜觀臺灣地形的豐富性,分以南北探查,北臺灣共計25區: 1.北海岸西段:火山的遺物∕2.北海岸東段:海嘯來過嗎?∕3.東北角海岸:海上工藝師∕4.基隆火山群:從黃金礦場到緩慢山城∕5.大屯火山群:崇岡湧沸泉、丹山草欲燃∕6.五指山山脈:科學與風水∕7.基隆河:流路之謎∕8.南港山、伏獅山兩山脈:把水平變歪斜∕9.臺北盆地:從神啟到科學∕10.新店溪:誤闖水的地盤∕11.大漢溪:搶水大戲∕12.山子腳、清水坑兩山塊:層階地形、通谷、襲奪∕13.林口臺地:狂風、飛霧下的古新

店溪扇洲遺跡∕14.桃園臺地:旱地-祈雨、埤塘、大圳∕15.竹東丘陵:土地的古老意志∕16.苗栗丘陵:矮山迷宮∕17.大安溪:歌唱自然與人文共生的溪流∕18.后里臺地:被斷層與河階撕裂之地∕19.大甲溪:乘著魔毯飛天的河流∕20.雪山山脈北段:逃離與寄情的地理∕21.宜蘭平原:吳沙的抉擇∕22.蘭陽溪:線與面的地理組合∕23.中央山脈北段:邊坡潛移-未被人類馴服的大自然課題∕24.蘇花海岸:虛線的空白地理∕25.立霧溪:橫過古老-鋸切峽谷的壯麗與隱憂 本書前後歷經5年撰寫,初以《臺灣全志•地形篇》為本,攜帶地圖、相機、空拍機等工具,進行田野踏查、增補、修改。同時參考多種文獻,除了核查富

田芳郎、林朝棨、石再添等前人研究的成果外,多有新的發現,期能說明各地形區的地形特徵、成因與演育等,瞭解其來龍去脈。因此,本書可當作認識臺灣這塊土地以及知性之旅的參考,擴增地理科普知識視野。 本書特色 1.有別於台灣地理教科書或學術書之靜態地貌介紹,本書以實地考察的方式進行地形、地景的現地踏查,並考掘地形地貌古今變遷,以空拍輔助,圖文呈現各類型的地形,並以人類所見所得的視角呈現觀察所得,讓地理知識不枯燥,適合一般無科普基礎的讀者,也適合各級老師教學,以及準備升學的一般生。 2.面對氣候劇烈變遷,屬海島地形的台灣,更能強烈感受氣候所帶給在地的影響,斷層、土石流、地層下陷、水災等

,地形地貌的改變也相對快速,在在影響民生,若能從地形變遷的角度認識這塊土地,不論防災、開發與建設,思慮及政策就能更周延,也因此,對台灣地形現實現地的了解,就極具重要性。

化敵為友,農與電:臺灣農業結合光電的政策歷程

為了解決漁電共生爭議 的問題,作者蘇彥誠 這樣論述:

本深度報導論文回顧臺灣自2013年發展「農業與光電結合」至今的政策歷程,除了回顧此歷程中的重大社會爭議及後續發展,也以「建設性新聞學」為報導精神,提出具建設性的解方。歷時將近一年,本文採訪48位受訪者,聚焦於農電共生、漁電共生與農地變更三個引起社會爭議的主要類型,並且以新聞敘事方式,將政策歷程、爭議所在與後續發展,融合於七篇深度報導作品中。農電共生方面,本研究發現,2013年修法推動農地種電後,申請人大多非農民,因此業者在設計案場時傾向以發電利益為考量,加上當時審查機制不周,業者未真正結合農業經營,導致亂象發生。因此,農業主管機關日後必須留意法規設計。此外,2017年農委會為遏止亂象所設的規

範,也應加以檢討,避免因噎廢食,以免反倒阻擋有心實現農電共生的申請人。漁電共生方面,研究發現,七股漁電共生爭議已成為前車之鑑,政府、業者與公民團體針對漁民生計、生態平衡、漁獲影響三大疑慮,積極提出對策。特別是公民團體推動「環境與社會檢核」,有效減少漁電共生推動時的社會衝突,目前機制仍持續發展中。農地變更方面,雖2020年農委會已加嚴管制,不過農地變更途徑仍存有疑慮。本文以台糖正推動的不適耕作地設置光電專區為案例,發現低地力農地無明確標準,農地變更的正當性存有疑慮,若未加強管制,臺灣農地流失將更嚴重,也難以達到糧食安全的農地總量。本文也指出,農地變更的本質是取代性,相較農電共生,容易使農地種電引

發衝突,呼籲政府推動光電計畫應積極找尋雙贏作法,減少依農地變更途徑設置光電案場。最後,本文亦採訪農村公民電廠、漁電共生的成功案例。研究發現,公民電廠已為臺灣農村帶來幫助,也更體現社會正義,不過仍有待政府積極扶持,讓公民電廠能與大型電業商抗衡。漁電共生的成功案例也顯示,若漁電共生願景能順利達成,可成為養殖漁業的轉型契機,而成功關鍵在於案場要落實「以漁業為本」,提升漁民主導權。本論文藉由七篇深度報導,達成以下研究貢獻:(一)回顧假農作事件、漁電共生爭議、農地變更爭議,歸納背後關鍵問題;(二)追蹤後續發展,檢視關鍵問題是否已解決,而解決方式為何;(三)採訪值得參考的案場,為農業與光電結合的願景提供指

引,也作為政策擬定的參考依據。

漁電共生爭議的網路口碑排行榜

-

#1.【產業焦點】漁電共生導入AI 電腦也會養魚

近期漁電共生爭議不斷,台鹽綠能希望未來透過該示範點的成功運作,導入其他漁電共生的案場,創造漁電雙贏,啟用典禮包括台南市長黃偉哲、南市議長郭 ... 於 ai-robot-stsp.tw -

#2.重電老兵樂士減資重生靠「漁電共生」脫胎換骨 - 引新聞

綠電是全球能源趨勢,政府太陽光電產業政策去年開始全力推動爭議較少的漁電共生方案,為缺電的台灣找綠電新來源,也創造了產業新藍海,吸引眾多廠商爭 ... 於 innews.com.tw -

#3.漁電共生還是競爭?

再生能源@臺灣 · 看懂漁電共生 · 難題一| 生態平衡 · 難題二| 工作保障 · 難題三| 漁獲影響. 於 yihsuan8502.github.io -

#4.漁電共生環社檢核在幹嘛?初階研討會來了!

能源轉型法學研討會:走向常規化制度,漁電共生環社檢核的下一步? 2021/10/07 ... 做為推出來解決光電爭議的一項政策,你知道它具體在做什麼嗎? 於 www.liang-law.com.tw -

#5.台南漁電共生公聽會要求擱置爭議區域 - 芋傳媒

台南「漁電共生」抗爭頻傳,立委郭國文今天召開公聽會,決議請台南市政府先審查無爭議區域專案計畫,且擱置爭議區域,確保原承租戶的意願及工作權。 於 taronews.tw -

#6.雲嘉南新聞 - 觀傳媒

郭信良建議,中央與地方政府應盡快討論出合適的漁電共生規範,讓業者有所本,一起努力邁向2025非核家園的目標 ... 據悉,這是一起土地借名登記衍生的糾紛及司法爭議。 於 www.watchmedia01.com -

#7.國產署漁電共生政策配套不全光電業恐遭非法佔有戶勒索

為推動國家綠能政策,落實能源安全,財政部國產署4月8日召開「推動漁電共生複合使用新制」說明會,然而近日有一群光電業者集體向立法院陳情指出, ... 於 www.ctwant.com -

#8.漁電共生審查會流會七股漁民籲請重視他們生計 - LINE TODAY

台南市府經發局20日下午召開旭康漁業管理顧問公司漁電共生專案計畫審查會,由於台南市府曾允諾最有爭議的台61線以西專案計畫暫緩審查,如今卻排審台61 ... 於 today.line.me -

#9.綠能的結與解-漁電如何共生? | 我們的島

天色未亮,台南七股的魚塭旁,採收文蛤的工班,已經開始工作。西南沿海廣大的水產養殖區,豐富了消費者的餐桌,養育著海口地區的居民。 於 ourisland.pts.org.tw -

#10.參訪雲林海線鄉鎮總統盼漁電共生創造綠能產業

蔡英文總統今(19)日上午前往雲林縣先後參訪「重劃區農田排水系統性改善工程與水林鄉水林番薯推動『優良農地加值計畫』灣西專區」、「口湖鄉第九養殖專區」及「台西 ... 於 www.president.gov.tw -

#11.闢謠漁電爭議臺鹽綠能發布漁電共生懶人包

臺鹽綠能總經理蘇坤煌盼以「懶人包」讓社會更加了解漁電共生。(圖/臺鹽綠能提供) 【亞太新聞網/地方中心/台南報導】 漁電共生政策中央法規與配套措施 ... 於 www.atanews.net -

#12.光電業者喊缺地農委會盤點畜電、漁電「仍有空間」 | 世界民報

陳吉仲指出,畜電共生的屋頂型光電爭議低,農委會已完成1.5萬家畜牧場盤點,「在大型畜牧場方面,屋頂型有1366場可擴充0.46GW,未設置屋頂型的3844 ... 於 www.worldpeoplenews.com -

#13.漁電共生拚綠能台南4案原則通過#繼承不動產#持分土地#公設 ...

農委會漁業署日前通過位於台南北門、七股兩區的四個「漁電共生」專區案, ... 台灣需要綠能,但綠能不要因為開發爭議被汙名化,將持續參與此四案的 ... 於 blog.xuite.net -

#14.台南七股沿海魚塭推動漁電共生專區 - Facebook

出席的台南市議員陳昆和、漁民、公民團體,不滿意農委會、能源局簡報漁電共生和強調不污染環境的內容過於簡略,南縣區漁會理事長李武龍、七股里長聯誼會長黃進士說,漁民不 ... 於 www.facebook.com -

#15.中央地方攜手推動綠能漁電共生 - 嘉義縣政府

此外,漁電共生推動策略執行環社檢核,可排除爭議地區,有效確保生態展及減少環境衝擊,減輕地方負擔。 農委會副主委陳添壽表示,漁電共生加值的養殖產業,可因應氣候調節 ... 於 www.cyhg.gov.tw -

#16.農電共生在台灣可行嗎?法規限制及案例分享,了解光電產業的 ...

討論農電共生時,通常會分成廣義及狹義兩種類型,不同的農電共生種類,法規及爭議也不一樣。 廣義的農電共生:包含農林漁牧 ... 於 blog.pgesolar.com.tw -

#17.台西工業區漁電共生開發卡關雲縣府要中央釐清爭議- 自由財經

記者詹士弘/雲林報導〕立委蘇治芬辦公室召開台西工業區魚電共生記者會,質疑雲林縣府「三拒三卡」,部分人士提出,設置再生能源設施40%上限的規定, ... 於 ec.ltn.com.tw -

#18.重電老兵樂士減資重生靠「漁電共生」脫胎換骨

綠電是全球能源趨勢,政府太陽光電產業政策去年開始全力推動爭議較少的漁電共生方案,為缺電的台灣找綠電新來源,也創造了產業新藍海,吸引眾多廠商爭 ... 於 www.livestocktaiwan.com -

#19.太陽能板遮陽保溫魚塭「漁電共生」產量仍可維持7成

環境資訊中心記者陳文姿報導 未避免重蹈農地種電爭議,造成假魚塭真種電,農委會水試所試驗證實40%遮蔽率下,養殖文蛤、吳郭魚、石斑、鱸魚仍可維持七 ... 於 www.cherishnlove.com -

#20.結合養殖漁業.綠能發電漁電共生遭不肖業者鑽漏洞 - 民視新聞

中央政府推動綠能漁電共生,將台南市與嘉義縣劃為先行區,其中,嘉義縣有876公頃透過養殖魚塭來發展漁電共生,嘉義縣立委蔡易餘卻接獲檢舉, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#21.「漁電共生」政策,蘇、高聲援漁民,批黃失職,賴神引財團搶 ...

【新南瀛記者黃鐘毅報導】針對七股養殖漁民九日北上行政院抗議「漁電共生」政策,讓他們租金大幅增長,甚至租不到漁塭;前台南縣長蘇煥智聲援漁民, ... 於 ty30152002.pixnet.net -

#22.臺鹽綠能漁電再生能源 - 特急先鋒新聞網

闢謠漁電爭議臺鹽綠能發布漁電共生懶人包 ... 今年以來,有關漁電共生政策的的中央法規與配套措施逐步明確,地方政府也配合加速審查,主要廠商臺鹽綠能特別 ... 於 anxiou-vanguard-8.com -

#23.闢謠漁電爭議臺鹽綠能發布漁電共生懶人包 - 工商時報

為達成2025 年時再生能源佔發電比20%的目標,政府積極推動地面型太陽能發電系統,因涉及土地、產業與環境的多方協調,過程之中遭遇許多的疑慮與不實謠言 ... 於 ctee.com.tw -

#24.南市漁電共生審查慢業者急| 巴西華人資訊網

政府積極發展綠能,但因部分民眾反彈,導致業者在台南推動「漁電共生」並不順利。已與700多公頃魚塭地主與養殖戶簽約的台鹽綠能公司12日認為,一旦年底 ... 於 brazilhr.com -

#25.如沐法之春風──陳春生教授榮退論文集 - 第 809 頁 - Google 圖書結果

該目標既然並未經過審慎評估及溝通討論,也導致後續執行過程涉及眾多爭議。特別是發展再生能源需要大面積土地,而影響與濕地生態、漁電共生、農地利用等爭議。 於 books.google.com.tw -

#26.光電與環境共生加速推動永續發展 - 嘉義縣再生能源網

為太陽光電設置推動與環境共生,並減緩因疫情、農業政策改變及法規變動影響,行政院 ... 此外,政府近年積極推動結合漁業養殖及綠能發電的漁電共生應用,由中央跨部會 ... 於 cyenergy.cyncet.com -

#27.漁電共生成爭議養殖戶憂心 - 小世界周報

近年各國著力發展綠能,台灣也不例外,台南七股今年年底將開發漁電共生區,有助土地利用。不過由於計畫未廣泛和缺少實際範例,漁民擔憂生計受影響、 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#28.漁電共生非先行區環境與社會檢核-議題辨認操作手冊

為確保漁電共生之光電設置與社會及環境共存共榮,排除爭議區位,進而保. 持生態環境功能與確保養殖收益,期透過「環境與社會檢核機制」(以下稱環社. 於 www.sfea.org.tw -

#29.太陽能板與生態共榮? | Powerinfishfarm - Wix.com

漁電共生 能否與生態共榮? 西南沿海地區是許多水鳥的度冬棲地或過境地,尤其名列IUCN(國際自然保育聯盟)的瀕危物種━黑面琵鷺,在每年的10月至翌年4、5月期間,會從 ... 於 leo19980723.wixsite.com -

#30.落實漁電共生的環社檢核機制法律問題如何解套?

例如著名的台南七股區蘆竹溝社區光電爭議等,不一而足。由於法制面沒有一個充足的資訊公開及公民參與的溝通機制,當地居民對光電開發與能源轉型欠缺理解, ... 於 www.linshih.com.tw -

#31.漁電共生審查會流會七股漁民籲請重視他們生計 - 台灣好新聞

台南市府經發局20日下午召開旭康漁業管理顧問公司漁電共生專案計畫審查會,由於台南市府曾允諾最有爭議的台61線以西專案計畫暫緩審查,如今卻排審台61 ... 於 www.taiwanhot.net -

#32.沈榮津見證智慧漁電共生綠能加持產量翻倍– EZway生活報報

光電發展在屋頂型持續建置,在地面型光電則是以土地複合利用為主軸,優先推動具社會共識及無環境生態爭議場域,並規劃漁電共生4.4GW為推動目標。 於 ezway.tw -

#33.漁電共 先 區拚 底公告

租漁⺠相當弱勢,政府要制訂定型化契約,不能等地主、光電商、漁⺠三⽅糾紛才. 來談爭議機制。 陳昆和也主張,「漁電共⽣涉及國⼟永續經營,應由內政 ... 於 www.greenschool.moe.edu.tw -

#34.「漁電共生」雙贏!擋烈陽、躲寒流養殖升級 - 三立新聞

台灣養殖漁業一年產值高達370億元,前陣子霸王級寒流來襲,不少魚塭傳出災情,但漁電共生的岸場魚兒躲過寒流,還能發電發展綠能。 於 www.setn.com -

#35.工業總會服務網-- 漁電共生在台灣的發展

漁電共生為我國再生能源重要政策之一,其概念在於結合養殖漁業與再生能源,創造 ... 灘地區開發應用,介紹漁電共生的國際發展趨勢;接著分析台灣發展漁電共生爭議點, ... 於 www.cnfi.org.tw -

#36.台南七股、北門漁電共生四案審查聲明 - 地球公民基金會

呼籲尚未送到農委會審查的漁電共生案,應暫緩受理,直到經濟部能源局正式公告光電檢核後再行審查,避免此次四案爭議再度發生。 台南市七股區、將軍區 ... 於 www.cet-taiwan.org -

#37.漁電共生樹立標竿台鹽綠能導入光電漁棚 - 非凡新聞

同時為了減少外界對漁電共生的雜音,經濟部能源局也藉由「環社檢核作業流程」,確認未來太陽光電建置後可能影響的程度,預先提出因應對策,要確保社會和 ... 於 news.ustv.com.tw -

#38.國產署配合國家綠能政策,訂定國有出租養殖地漁電共生辦理新制

另該署刻研擬建議約定事項以供承租人與光電業者納入渠等雙方間之契約內容規範,以利雙方充分瞭解權利義務關係,避免日後爭議。 承租人或光電業者倘欲瞭解 ... 於 www.mof.gov.tw -

#39.【投書】解決地面型光電發展困境,應補足三大制度破網 - 報導者

同時經濟部針對近年再生能源開發引起的社會爭議,也已宣示將提出綠能總體空間 ... 2020年起,在農委會同意下,漁電共生被列為地面型光電推動重點,喊 ... 於 www.twreporter.org -

#40.政府劃漁電共生專區創雙贏 - Yahoo奇摩新聞

光電發展在屋頂型持續建置,在地面型光電則是以土地複合利用為主軸,優先推動具社會共識及無環境生態爭議場域,並規劃漁電共生四點四GW(十億瓦)為 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#41.漁電共生或漁電共爭? | 民意論壇| 評論| 聯合新聞網

台南市南區西濱公路與鯤鯓路口,數公頃魚塭已遭填土,正進行漁電共生系統施工。 ... 兩年多前,泛公營台鹽公司屬下台鹽綠能就是個爭議的案例。 於 udn.com -

#42.漁電共生霧煞煞漁民疑慮未解 - 華人今日網

(台南報導)政府推動綠能,漁電共生型的地面光電是其中之一,但選址問題又爭議連連,因此發展出環社檢核機制,由地方政府以鄉鎮市區為... 於 mobile.chinesedaily.com -

#43.《財訊》612期-金牌操盤手 高檔選股絕學: 台股強彈進入下半場 搭對車再賺一波

已盤點出七九八五公頃可再者,屋頂太陽能行之即將實施的環社檢核,將包在環保議題上,地球公推動漁電共生,預計可裝置多年,早已經飽和,還沒有括各類水鳥、石虎、溼地等民 ... 於 books.google.com.tw -

#44.【2018/12/7】太陽能板遮陽保溫魚塭「漁電共生」產量仍可 ...

未避免重蹈農地種電爭議,造成假魚塭真種電,農委會水試所試驗證實40%遮蔽率下,養殖文蛤、吳郭魚、石斑、鱸魚仍可維持七成產能,而文蛤與鱸魚在夏季的 ... 於 www.bfsa.org.tw -

#45.立委質疑廢棄物染黑漁電共生漁業署:違規屬實將撤銷許可

能源局因而在2020年啟動漁電共生「環社檢核機制」,透過議題辨認、圖資套疊篩選出較無爭議的先行區,分別位於彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等六 ... 於 ddpp.ntu.edu.tw -

#46.七股魚塭的發電夢 - Wikidata Taiwan|臺灣維基數據社群

漁電共生 一片美意,政府盼推展再生能源與養殖漁業升級,讓綠電與魚塭生態共榮。 ... 當地漁民楊惠欽一語道破漁電共生在七股引發爭議的核心,「漁電共生的法規規範只是 ... 於 story.wikidata.org.tw -

#47.漁電共生問題 - huge-german-shepherds.com

全台第三方支付網漁電共生爭議,漁電共生案例,漁電共生問題,漁電共生廠商,漁電共生 ... 針對近日媒體刊載漁電共生區域出現土地炒作導致養殖戶租不到土地之報導能源局 ... 於 huge-german-shepherds.com -

#48.【漁電共生】台南北門案場今年底完工永鑫能源湯孟翰 - 上報Up ...

台南北門漁電共生案場由永鑫能源與台鹽綠能共同開發,已經通過環境與社會檢 ... 地主與養殖戶的認知是否與他們一致,不希望未來動工後,又發生爭議。 於 www.upmedia.mg -

#49.漁電難共生七股漁民今陳情 - 天天要聞

綠能業者在臺南七股大肆收購承租土地,要設太陽能光電板種電,引發疑慮。(莊曜聰攝). 臺南沿海地區太陽能種電爭議持續延燒,黑面琵鷺保護區北側的海埔新生地有業者 ... 於 www.bg3.co -

#50.科技社會人4:跟著關鍵物去旅行 - Google 圖書結果

爭議 中,保育與環境組織深入了解爭議性質,嘗試為衝突尋找出路,從而通過政策對話、遊說,促成政府在 2020 年公告漁電共生專區的規劃與申設過程導入「環境與社會檢核 ... 於 books.google.com.tw -

#51.能源轉型之政策溝通困境研究-以台南七股漁電共生為例

預計於台南七股養殖魚塭上大面積架設太陽能板,以達成土地多目的利用的「漁電共生」政策,在七股當地造成了不小的爭議,甚至引發衝突。民眾對太陽能板使用、清洗的安全 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#52.養殖漁業並不反對「漁電共生」,缺的是示範和信任 - 關鍵評論網

漁電共生 能提供高租金收入,如果在地層下陷區先行,也許是一條讓土地涵養生息的途徑,但同時,也出現了生態和漁產品供需失衡的疑慮。 於 www.thenewslens.com -

#53.魚電共生爆爭議!台南20公頃魚塭種電民怨「乞丐趕廟公」

禾迅綠電在台南市北門區蘆竹溝聚落南側,租用20公頃魚塭地投入魚電共生,因與村落僅一街之隔,居民怒批,開發公司去年3月取得許可,卻從未召開說明 ... 於 tw.appledaily.com -

#54.農委會修正審查辦法主推漁電共生、農電先試驗

〔記者簡惠茹/台北報導〕農電共生爭議大,砍樹種電、離農種電等問題頻傳,農委會本月修正發布審查辦法,明訂可由中央能源主管機關提出計畫範圍,以及可 ... 於 arkinternational.com.tw -

#55.七股漁電共生

標籤: 漁電共生, 魚塭, 太陽光電, 太陽能, 漁民, 七股, 養殖漁業, 七股沿海土地 ... 召開旭康漁業管理顧問公司漁電共生專案計畫審查會,由於臺南市府曾允諾最有爭議的 ... 於 www.thedesigver.co -

#56.漁電共生政策由來

隨著氣候及重大環境變遷,臺灣與全球在減少碳排放及環境永續發展的共同目標上極力推展能源轉型,以潔淨的再生能源逐步取代核電、燃煤發電,繼屋頂型、地面型太陽光電, ... 於 fes.tainan.gov.tw -

#57.漁電共生問題

漁電共生 一度在臺南七股造成爭議,七股是一個漁業專區,推動漁電共生首要條件是必需取得漁民同意。 民進黨立法委員陳亭妃說:「漁電共生在臺南為什麼有這麼大的爭議, ... 於 www.eskiine.me -

#58.養殖漁民兼職發電業意願高王美花允推動漁電共生專區 - LiteTube

養殖漁民兼職發電業意願高王美花允推動 漁電共生 專區 ... 所長張錦宜、太陽光電發電系統商業同業公會理事長蔡宗融等人一同參加能源轉型政策暨推動 漁電共生 專區座談會。 於 yt.d0.cx -

#59.《財訊》644期-從議價區 找增值屋 - 第 105 頁 - Google 圖書結果

... 漁電共生案谷歌入列雲豹能源 6 大具指標性意義的太陽能案場漁電共生台灣最大漁電 ... 地目種電(被稱為七七事變) ,國產署也禁止在高生態爭議區等地建太陽發電設備, ... 於 books.google.com.tw -

#60.一次搞懂漁電共生 - 農業資源與綠能趨勢網

一次搞懂漁電共生. 【2019-07-19 09:43 經濟日報綜合報導】. 政府積極推動能源轉型,目標於2025年將再生能源占總發電量比例提升到20%,為此政府正極力推動地面型太陽能 ... 於 arget.atri.org.tw -

#61.時事報導-漁電共生先行區設台南‧嘉義漁民關切說明會釋疑

政府為發展綠能,又不影響土地原有用途,漁電共生型的地面光電是其中之一,但因選址問題頻頻引發爭議,才發展出環社檢核機制,由地方政府以鄉鎮市區為 ... 於 www.hengs.com -

#62.【漁業轉型】提升養殖與加工環境彌陀導入智能與漁電吸引人才 ...

... 也配合智能養殖設備的導入、漁電共生的政策,為彌陀漁業的轉型,找到了契機。 ... 當漁民舉證有爭議時,漁會永遠站在漁民這邊。 於 www.foodnext.net -

#63.太陽光電暨漁電共生推動策略說明

貳、認識太陽光電與漁電共生. 參、本市先行區漁電 ... 農電共生. 漁電共生. ○ 多元複合利用:光電開發以多元利用為優先 ... 環境維護及改善、地主解約權、爭議調處 ... 於 www.mrpv.org.tw -

#64.養殖漁業史上最大危機,漁業署擬開放全國1/4 魚塭種光電

光電搶奪農業資源爭議不斷,除農地被不當開發,養殖漁業更面臨台灣史上最大的土地爭奪戰! ... 目前漁電共生案場已經過六案,合計面積逼近七百公頃。 於 www.newsmarket.com.tw -

#65.南市”漁電共生”爭議基層公聽會找共識 - 寰宇新聞網

台南市漁電共生議題,最近爭議不斷,立委陳亭妃今天再度找來當地漁民、環保團體以及農委會等相關單位,共同召開”漁電共生公聽會”,讓基層漁民能夠有 ... 於 globalnewstv.com.tw -

#66.Google看好的漁電共生綠電,為何漁民有兩大憂心?親訪雲豹 ...

太陽光電近來在台灣百花齊放,出現各類種電形式,包括農、畜、漁電共生等,其中漁電共生爭議大,被批搶地、破壞生態,業者雲豹能源現身說分明。 於 www.bnext.com.tw -

#67.台南蘆竹溝光電爭議民眾黨籲公正處理能源轉型| 政治 - 中央社

蔡壁如表示,蘆竹溝現在要蓋光電板的地方過去是魚塭,業者把魚塭放乾要做農地種電,恐導致土地利用和管理不一致;現行漁電共生已有環境社會檢核機制, ... 於 www.cna.com.tw -

#68.全台瘋種電? 七股引爆搶地爭議 - 華視新聞網

依照政府「漁電共生」計畫,架設太陽能板,規定遮蔽率不得超過40%,其餘60%必須用於養殖,產量也須維持達到七成。台鹽綠能承諾,整合土地後,會把漁塭 ... 於 news.cts.com.tw -

#69.見證智慧漁電共生綠能加持產量翻倍

沈副院長參訪台南漁電共生案場,對綠能與 ... 則是以土地複合利用為主軸,優先推動具社會共識及無環境生態爭議場域,並規劃漁電共生4.4GW為推動目標。 於 www.moea.gov.tw -

#70.見證智慧漁電共生綠能加持產量翻倍 - 高雄經站

光電發展在屋頂型持續建置,在地面型光電則是以土地複合利用為主軸,優先推動具社會共識及無環境生態爭議場域,並規劃漁電共生4.4GW為推動目標。 於 khindex.kcg.gov.tw -

#71.台南七股漁電共生爭議台南市府盼創三贏 - 工業資訊industryhy

與會議員陳昆和、漁民、公民團體,會中不滿意農委會、能源局簡報漁電共生和強調不污染環境的內容過於簡略,南縣區漁會理事長李武龍、七股里長聯誼會長黃 ... 於 www.industryhy.com.tw -

#72.避綠電衝突漁電共生端首份「快篩」報告 - 今周刊

經濟部規畫的漁電共生「環境與社會檢核」機制,第一份報告終於出爐。 ... 保育團體則擔心光電設施破壞生物棲地,環境與社會爭議使得政策頻頻卡關。 於 www.businesstoday.com.tw -

#73.闢謠漁電爭議臺鹽綠能發布漁電共生懶人包

為達成2025年再生能源佔發電比20%目標,政府積極推動地面型太陽能發電系統,因涉及土地、產業與環境的多方協調,過程中遭遇許多的疑慮與不實謠言攻擊。 於 tainantalk.com -

#74.漁電共生會汙染養殖環境? 不!養殖專家告訴你實情

另,虱目魚冬天常傳出寒害災情,陳君如說:「若太陽能板能讓魚塘的水溫高一、二度,可能虱目魚就不會被凍死」。 漁電共生會影響環境永續發展?臺鹽綠能 ... 於 pge.pthg.gov.tw -

#75.蔡英文:盤點漁電共生先行區排除有爭議者 - 新頭殼Newtalk

對於光電設施所帶來的環境爭議,總統蔡英文今(21)日說,她請行政院副院長沈榮津,成立「太陽光電專案推動小組」,政府近期已經盤點公告「漁電共生 ... 於 newtalk.tw -

#76.漁電共生拚綠能台南4案原則通過

地球公民基金會主任蔡卉荀表示,台灣需要綠能,但綠能不要因為開發爭議被汙名化,將持續參與此四案的生態監測工作坊,督促地方政府建立完善的公民參與光電 ... 於 www.tygreen.com.tw -

#77.【聲明】台南七股、北門漁電共生四案審查聲明

3.呼籲尚未送到農委會審查的漁電共生案,應暫緩受理,直到經濟部能源局正式公告光電檢核後再行審查,避免此次四案爭議再度發生。 一起守護環境生態、 ... 於 www.civilmedia.tw -

#78.首波漁電共生先行區開跑,嘉義縣 - 科技新報

November 19, 2020 by Daisy Chuang Tagged: 太陽能, 漁電共生太陽能, 能源科技 ... 畜電共生,也有7,985 公頃無生態爭議的魚塭,可優先發展漁電共生,盤掉後再由經濟 ... 於 technews.tw -

#79.綠能好生意3》南台灣土地煉金術揭密!光電5年大限倒數銀彈獵 ...

蔡政府上任後拚能源轉型,綠電業者近年力推「漁電共生」,在中南部公開 ... 恐衍生140億元違約爭議;然而,60公頃義竹開發案,只是台鹽「漁電共生」的 ... 於 new7.storm.mg -

#80.文蛤瘦到剩三分之一!漁電共生先行區急上路,威脅七股養殖命脈

但爭議還不只這些。僵局之下,政府面臨2025年再生能源目標、光電業者開發需求兩股壓力,不得不加速綠能開發。 2020年 ... 於 www.cw.com.tw -

#81.製作「漁電共生懶人包」臺鹽綠能闢謠漁電爭議 - 蕃新聞

今年以來,有關漁電共生政策的中央法規與配套措施逐步明確,地方政府也配合加速審查。主要廠商臺鹽綠能表示,漁電共生作為一種肩負地方再生使命的新經濟型 ... 於 n.yam.com -

#82.漁電共生創多贏!能源局推動"環社檢核"解爭議台鹽綠能導入 ...

為了達到2025年,太陽光電20GW的目標,經濟部能源局秉持著一地多用的原則,持續推動 漁電共生 的建置模式,而台鹽綠能的水產養殖場也搶先導入光電漁棚, ... 於 www.youtube.com -

#83.台南漁電共生爭議市府採三大優先原則

台南七股屢傳反對漁電共生,保育人士也認為將會壓縮國際保育鳥類黑面琵鷺的覓食空間;台南市長黃偉哲今天表示,只要漁民或地主反. 於 tnh.org.tw -

#84.光電與農林漁牧的爭議 - 焦點事件

漁電共生 「環境漁社會檢核」機制是什麼? 2021-08-02. 苗栗竹森光電縣府決議不開發. 2021-07-31. 漁電共生蓄勢待發地面光電將席捲中南部魚塭. 2021-05-26. 於 www.eventsinfocus.org -

#85.首波漁電共生先行區開跑,嘉義縣

依照行政院農委會規定的漁電共生審查作業,設置太陽能板也要維持原有70% ... 畜電共生,也有7,985 公頃無生態爭議的魚塭,可優先發展漁電共生,盤掉後 ... 於 bdec.com.tw -

#86.太陽能板遮陽保溫魚塭「漁電共生」產量仍可維持7成 - Pinterest

Apr 19, 2020 - 為避免重蹈農地種電爭議,造成假魚塭真種電,農委會水試所試驗證實40%遮蔽率下,養殖文蛤、吳郭魚、石斑、鱸魚仍可維持七成產能,而文蛤與鱸魚在夏季的 ... 於 www.pinterest.com -

#87.七股魚塭的發電夢- 政大大學報- HackMD

漁電共生 一片美意,政府盼推展再生能源與養殖漁業升級,讓綠電與魚塭生態共榮。 ... 當地漁民楊惠欽一語道破漁電共生在七股引發爭議的核心,「漁電共生的法規規範只是 ... 於 hackmd.io -

#88.漁電共生成競爭? 官員:以農業為主- 新聞- Rti 中央廣播電臺

為了非核家園政府全力推行「種電」,從屋頂、不良耕地再到魚塭一路推,儘管「漁電共生」還沒上路,但卻已經先在台南七股出現「漁電競爭」的矛盾爭議,由於 ... 於 www.rti.org.tw -

#89.近百位七股漁民憂光電造成無地可租,北上政院爭取工作權

我們反對漁電共生在七股養殖區!」,並表示漁民支持非核家園政策,但希望政府將七股區屏除在綠能發電範圍外,維護黑面琵鷺棲息環境,保障漁民工作權及生存權,行政院能源及 ... 於 www.agriharvest.tw -

#90.漁民是「土地爭奪戰」下的受害者七股漁民:文蛤不夠吃,漁電 ...

漁電共生 首當其衝養殖漁業工作權,其次是破壞生態程度。 ... 這兩樣,白蝦在室內養殖,屬防疫溫室型,產量提高三到五倍沒問題,是漁電共生實驗的正向樣貌,沒有爭議; ... 於 www.fountmedia.io -

#91.漁電共生衝4.4GW 業者:2025年仍有缺口- 上市櫃

政府設定2025年太陽光電目標要做到20GW,地面型與屋頂型兩類各為12GW與8GW,地面型光電中,本來被寄予厚望的農電共生,因搶糧爭議目前只進行示範計畫, ... 於 wantrich.chinatimes.com -

#92.漁電共生搶地:人、魚、鳥何處去? - 主婦聯盟

漁電共生 搶地:人、魚、鳥何處去? 2019-06-05・能源議題. 忻儀. 這篇文章開始前,我們可以先問自己 ... 於 www.hucc-coop.tw -

#93.立委質疑廢棄物染黑漁電共生漁業署:違規屬實將撤銷許可

能源局因而在2020年啟動漁電共生「環社檢核機制」,透過議題辨認、圖資套疊篩選出較無爭議的先行區,分別位於彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等六 ... 於 e-info.org.tw -

#94.首波漁電共生先行區開跑,嘉義縣 - 再生能源資訊網

依照行政院農委會規定的漁電共生審查作業,設置太陽能板也要維持原有70% ... 畜電共生,也有7,985 公頃無生態爭議的魚塭,可優先發展漁電共生,盤掉後 ... 於 www.re.org.tw -

#95.政府劃漁電共生專區創雙贏 - HiNet生活誌

光電發展在屋頂型持續建置,在地面型光電則是以土地複合利用為主軸,優先推動具社會共識及無環境生態爭議場域,並規劃漁電共生四點四GW(十億瓦)為 ... 於 times.hinet.net -

#96.【專文】從七股「魚電共生」剖析能源轉型爭議 - 民報

為因應2025非核家園,政府針對能源轉型大刀闊斧,2016年再生能源占電力配比為4.8%,目標在2025年增長至20%,下表是從行政院經濟部能源轉型的議事錄中 ... 於 www.peoplemedia.tw