溪湖果菜市場的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姚瑞中、LostSocietyDocument寫的 海市蜃樓II:台灣閒置公共設施抽樣踏查 可以從中找到所需的評價。

另外網站溪湖果菜市場1天漲1成也說明:近日大雨,彰化縣溪湖鎮果菜市場上周已見菜價走揚,昨天每公斤交易均價24.5元,相較前天21.5元,短短一天菜價上漲1成。...

環球科技大學 企業管理系中小企業經營策略管理碩士班 陳婉瑜所指導 王良成的 蔬菜產銷模式之演變-以A家族企業為例 (2021),提出溪湖果菜市場關鍵因素是什麼,來自於產銷模式、發展趨勢、家族企業、企業接班。

而第二篇論文國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 康旻杰所指導 林丹威的 鄉村中的移動成市:臺南東山巡迴販車的日常實踐 (2018),提出因為有 巡迴販車、市場化、移動性、鄉村日常採買、時空軌跡的重點而找出了 溪湖果菜市場的解答。

最後網站彰化縣溪湖鎮長青街 - 郵遞區號查詢則補充:查詢彰化縣溪湖鎮長青街郵遞區號(五碼,3+2碼), 彰化縣溪湖鎮長青街. ... 22124785, 溪湖鎮果菜市場股份有限公司, 黃瑞珠, 彰化縣溪湖鎮湖東里長青街22號.

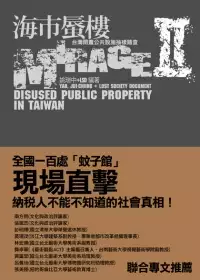

海市蜃樓II:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決溪湖果菜市場 的問題,作者姚瑞中、LostSocietyDocument 這樣論述:

全國一百處「蚊子館」現場直擊納稅人不能不知道的社會真相 繼2010年出版《海市蜃樓:台灣閒置公共設施抽樣踏查》後的第二本踏查紀錄,藝術家姚瑞中再次帶領藝術大學的學生,更完整地透過「返鄉踏查」的文字與影像來記錄下「閒置公共空間」的現場。本書所收百處案例,包括延宕開發的大型園區、蓋到一半卻停工而閒置的設施、新建卻缺乏實質效益的建設、經營管理不佳的館舍、功成身退仍堪用的閒置空間……等,多數文字資料參考自監察院、審計部資料及招標網站,或彙整比對相關報導並實際走訪拍攝而成。 從《海市蜃樓》到《海市蜃樓II》的踏查紀錄中,「蚊子館」生態面貌也漸漸有了改變:近年來「XX園區」如雨後春筍般出現,產

業園區化已經成為主導政策,然而這些全面整合產官學界、公辦民營的開發遠景下,原本只是為數眾多、但大多只有單一空間的蚊子館,現在動輒是包含數十棟建築物的龐大閒置園區,保守估計全台已有上百座。 這些越來越多的巨大建設是否等同於產能與產值?這樣的開發對於社會價值觀乃至於文化發展是否有無形影響呢? 在宛如海市蜃樓的願景裡,我們透過文字與鏡頭直視著這些建築物,試圖發問。 作者簡介 姚瑞中(Yao, Jui-chung) 國立台北藝術大學美術系畢業,曾受邀參加義大利威尼斯雙年展、日本橫濱三年展、澳洲亞太三年展及台北雙年展聯動計劃,擔任過天打那實驗體團長、楊德昌電影美術指導、非常廟藝文空間執行長。

目前為台北當代藝術中心理事長、中華民國視覺藝術聯盟理事、忠泰文化建築藝術基金會董事及非常廟藝文空間顧問,並任教於國立台灣師範大學美術系。著有在《台北生存的一百個理由》(合著)、《台灣裝置藝術》、《台灣當代攝影新潮流》、《台灣廢墟迷走》、《台灣行為藝術檔案》、《流浪在前衛的國度》、《廢島─台灣離島廢墟浪遊》、《姚瑞中》、《人外人》、《幽暗微光》、《逛前衛》(合著)、《恨纏綿》、《甜蜜蜜》、《海市蜃樓》(編著)、《搞空間》(監製)等書。個人官網 www.yaojuichung.com LSD(Lost Society Document) 全名為「失落社會檔案室」,為一臨時性組織,是由姚瑞中老師

所帶領的一個攝影工作坊,發動大學生回故鄉進行攝影踏查。參與第二本計劃的成員約七十位,仍以國立台北藝術大學美術系與國立師範大學美術系為主,另有一些自告奮勇的外系或外校學生主動參與,多數學生都是所謂的攝影素人,他們以有限的設備利用課餘時間走訪全國各地,透過文字與照片呈現社會發展的特殊現象,以公民參與的方式提醒社會大眾,並提供政府有關部門參考。

溪湖果菜市場進入發燒排行的影片

受到氣候影響,香菜在上週的拍賣價,最高飆到到每公斤800元,均價也達500元,相當去年同期的10倍。但是這週均價,卻跌到每公斤100到200元之間,落差相當大。彰化溪湖果菜市場表示,因為中元節過後需求減少,價格才跌到新低。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/541983

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

■ 點擊【公視新聞網】https://news.pts.org.tw

#公視新聞 #即時新聞

蔬菜產銷模式之演變-以A家族企業為例

為了解決溪湖果菜市場 的問題,作者王良成 這樣論述:

台灣蔬菜種類繁多,且蔬菜在人們的營養需求扮演著十分重要的角色,但蔬菜傳統的產銷過程,必須透由中間商交付給消費者,這過程的價格剝削,導致農民獲利不高。本研究藉由質性訪談,探討A公司歷經三代家族之經營,從不同世代所面臨的時空背景、經濟發展狀況及其發展出的應對方式及產銷策略,試圖釐出蔬菜產銷模式之演變,以及探討新一代的接班人將會面臨的問題,並研擬出一套合適的蔬菜產銷模式。經由本研究與A公司之三代經營者的訪談發現,受訪者認為在台灣的蔬菜價格有向上攀升的趨勢,主要分為兩個部分,一部分為結構性原因,包括台灣經濟整體蓬勃發展,發展面向又以科技及服務業為導向,導致了以勞力密集的蔬菜種植產業愈趨減少,再加上運

輸成本及人工成本也愈加高昂,造成生產供給端亦有減少之跡象;另一部分為非結構性原因,近年來的氣候變遷,使得整蔬菜產量分配不均,造成產銷效率的浪費,還有接班者的處事態度,及決策方針,都攸關產銷鏈的順暢度。本研究認為,在家族企業中若要加強產銷鏈的效率,可以套用工業4.0的管理概念,在生產端與產銷過程增加使用自動化設備,配合上電腦控制,使人力的運用更加有彈性;在銷售方面也可運用網絡的進步,搭配便捷的運輸網絡系統,達成有效率的PDCA(Plan-Do-Check-Action)管理循環機制。

鄉村中的移動成市:臺南東山巡迴販車的日常實踐

為了解決溪湖果菜市場 的問題,作者林丹威 這樣論述:

忽然出現又快速消失在路邊或廟埕的販車,是居住在鄉村偏遠地區經常見到的特殊景象,他們源自路上的叫賣小販,在當今以駕駛小貨車方式穿梭各個村落,提供居民日常生活所需的一切種種,亦促成短暫的社會生活。本研究在鄉村研究脈絡下,先說明屬於鄉村地區的臺南東山一帶村庄,當前遇到的日常消費困境,接著以市場化和移動性的角度切入,並結合同行(go-along)民族誌與時間地理學的研究方法,試圖了解巡迴販車這個不斷移動的銷售方式。我將之後的內容分為販售構成、移動實踐兩個部分來討論。第一部分說明了是因為人的行動,加上販售載具、叫賣設備、停留空間等三種技術物的中介,販車才能夠形成並順利運作。第二部分以節奏分析為主要架構

,一方面在平面地圖上顯示巡迴路徑的分佈,另一方面加入時間向度的移動節奏浮現了販車間不同的移動狀況,也看見國家政策對行業帶來的影響。最後從這兩部分,我認為巡迴販車可說是形成一種特殊的動態的市場型態,回應了偏遠地區消費空間匱乏的問題,讓不易移動的村民能夠繼續於鄉村中生存。

溪湖果菜市場的網路口碑排行榜

-

#1.連日雨及寒流來襲彰化溪湖市場每公斤28漲到40元 - 風傳媒

記者張文熹/彰化報導貴森森!連日天雨及寒流來襲,菜價又直上雲霄,原本回穩產地菜價,一週來翻倍上漲;彰化溪湖果菜市場到貨量萎縮五成,只剩50多公噸,比颱風季少, ... 於 www.storm.mg -

#2.宅配、場外交易…果菜市場入不敷出 - 好房網News

溪湖果菜 公司以前是知名韭菜市,但近年韭菜多場外交易,農民不進場,市場收入也降低;據農民指出,主要因兩年前市場擅自取消下午的交易時間,讓承銷商 ... 於 news.housefun.com.tw -

#3.溪湖果菜市場1天漲1成

近日大雨,彰化縣溪湖鎮果菜市場上周已見菜價走揚,昨天每公斤交易均價24.5元,相較前天21.5元,短短一天菜價上漲1成。... 於 udn.com -

#4.彰化縣溪湖鎮長青街 - 郵遞區號查詢

查詢彰化縣溪湖鎮長青街郵遞區號(五碼,3+2碼), 彰化縣溪湖鎮長青街. ... 22124785, 溪湖鎮果菜市場股份有限公司, 黃瑞珠, 彰化縣溪湖鎮湖東里長青街22號. 於 zip5.5432.tw -

#5.農產品交易行情 - 田邊好幫手

交易日期 類別 名稱 市場 上價 中價 下價 平均... TradeDate TcTypeName TcCod 市場 上價 中價 下價 平均... 110/11/15 蔬菜 FB1 花椰菜 青梗 市場:溪湖鎮 上價 31 中價 26.3 下價 22.3 平均... 110/11/15 蔬菜 LA1 甘藍 初秋 市場:溪湖鎮 上價 21.4 中價 13.7 下價 8.3 平均... 於 m.coa.gov.tw -

#6.溪湖鎮果菜市場股份有限公司

溪湖 鎮果菜市場股份有限公司,統編:22124785,地址:彰化縣溪湖鎮湖東里長青街22號,負責人:黃瑞珠,董監事:黃瑞珠,楊儒華,林智煜,陳坤助,楊良昌,陳金源,楊錦祥,楊清連, ... 於 www.twincn.com -

#7.彰化消保官赴果菜市場稽查菜價 - 公視新聞網

就怕有人趁著颱風、拱抬物價,今天彰化縣消保官、特地到溪湖果菜市場稽查,因為在颱風過境時,傳出高麗菜漲幅高達34%,如果不分蔬菜種類,漲幅也有24% ... 於 news.pts.org.tw -

#8.影/溪湖果菜市場快篩取得快篩護照才能進入北農交易

【記者陳雅芳/彰化報導】因應北農果菜市場群聚事件防疫措施,彰化縣提出預防性的果菜產銷鏈安心防疫專案,溪湖果菜市場今(23)日展開快篩,一早就大 ... 於 today.line.me -

#9.溪湖鎮@ 旅遊印象 - 隨意窩

而這裡是蔬果的重要集散地之一:溪湖果菜市場。據說這裡是台灣第二大的果菜市場,主要做的也就是批發生意,不過在果菜市場周圍也有著農人自己擺攤賣著自己家的蔬果, ... 於 blog.xuite.net -

#10.溪湖鎮果菜市場股份有限公司· 黃瑞珠 - 臺灣政府資料 ...

黃瑞珠, 彰化縣溪湖鎮湖東里長青街22號, 溪湖鎮果菜市場股份有限公司, 統一編號: 22124785. 於 datagovtw.com -

#11.西螺與溪湖果菜市場蔬菜集貨圈結構之比較研究 - CORE

This paper was published in National Changhua University of Education Institutional Repository. Having an issue? Is data on this page outdated, violates ... 於 core.ac.uk -

#12.「溪湖果菜市場營業時間」情報資訊整理 - 愛呷中彰投

溪湖果菜批發市場,為台灣中部重要的果菜市場,成立以後即成全台灣最大的蔬菜產地 ... 無論深夜到白天,不管批發或零售,溪湖果菜市場都能提供新鮮的蔬果到台灣每一個 ... 於 txg.lovetweast.com -

#13.溪湖果菜市場- Street Vendors - 溪湖鎮, 彰化縣, Taiwan - Yelp

溪湖果菜市場. 0 reviews. Street Vendors. Unclaimed. Review. Directions. Photos. Add Photo. 溪湖鎮, 彰化縣514. Taiwan. Directions. Is this your business? 於 m.yelp.com -

#14.彰化健康豐肉好食季為畜禽產品打響知名度 - 蕃新聞

... 分別在溪州公園、溪湖糖廠、社頭鄉果菜批發市場、田中鎮頂潭里望高瞭, ... 溪州公園推出以生鮮禽肉蛋品為主的「雞同鴨賞禽品節」、11月28日於溪 ... 於 n.yam.com -

#15.溪湖果菜市場金店面**黃金地段*房屋YC0805587-彰化縣溪湖 ...

彰化縣溪湖鎮買屋、購屋、買房子、找房屋、實價登錄首選永慶房仲網,還有買屋注意事項、實價登錄、房貸試算、實境找房,讓買屋更省時省力。 於 buy.yungching.com.tw -

#16.博碩士論文行動網

論文名稱: 西螺與溪湖果菜市場蔬菜集貨圈結構之比較研究. 論文名稱(外文):, A Comparative Study of Trade Area Structure of Sihu and Siluo Vegetable Wholesale ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#17.溪湖鎮果菜市場/ - 加料!生活

台灣.彰化縣.溪湖鎮. 溪湖鎮果菜市場. 料分:0. 料分:0. 料分:0. 人氣:2084. 消費:--.$. 瀏覽全部圖片. 評論(0). 場所名稱. 溪湖鎮果菜市場. 地址. 溪湖鎮長青街22 ... 於 www.garnish.tv -

#18.Tag: 溪湖果菜市場 - 中廣新聞網

Tags溪湖果菜市場. Tag: 溪湖果菜市場. 地方 · 璨樹颱風擦邊過超漲菜價急回跌 · 李河錫 - 2021 年9 月13 日 0. - Advertisment -. Most Read ... 於 bccnews.com.tw -

#19.彰化縣果菜產銷鏈安心防疫溪湖果菜市場人員明快篩

記者林明佑/溪湖鎮報導〕因應北農果菜市場群聚事件防疫措施,彰化縣主動提出預防性的果菜產銷鏈安心防疫 ... 於 www.dailymotion.com -

#20.溪湖果菜市场 - 万维百科

溪湖果菜市场 是位于彰化县溪湖镇的农产品交易市场,为台湾中部重要的果菜交易市场,农民清晨时分便由彰化、云林各地运来各种蔬果,在市场交易给果菜商 ... 於 wanweibaike.net -

#21.找工作-- 職缺查詢 - 台灣就業通

秀水鄉. 鹿港鎮. 福興鄉. 線西鄉. 和美鎮. 伸港鄉. 員林市. 社頭鄉. 永靖鄉. 埔心鄉. 溪湖鎮. 大村鄉. 埔鹽鄉. 田中鎮. 北斗鎮. 田尾鄉. 埤頭鄉. 溪州鄉. 竹塘鄉. 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#22.溪湖果菜市場夜市| Arts & Entertainment | Changhua

How popular is 溪湖果菜市場夜市in Changhua - View reviews, ratings, location maps, contact details. 於 tw.top10place.com -

#23.溪湖鎮果菜市場股份有限公司 - 公司登記查詢中心

統一編號, 22124785 複製統編. 公司狀態, 核准設立. 公司名稱, 溪湖鎮果菜市場股份有限公司 複製公司名. 資本總額(元), 1,050,000. 負責人, 黃瑞珠 複製負責人. 於 www.findcompany.com.tw -

#24.溪湖鎮果菜市場股份有限公司 - OPENGOVTW

溪湖 鎮果菜市場股份有限公司(食品業者登錄字號N-122124785-00002-4)為衛生福利部食品藥物管理署登記的食品業者。 業者地址為彰化縣溪湖鎮湖東里長青街22號。 於 opengovtw.com -

#25.瑪莎惡少害慘家族! 百桂食品廠限期拆除| ETtoday社會新聞

張敦量被起底為彰化縣溪湖鎮百桂食品的富二代,網友紛紛湧入Google評論一星負評灌爆,更有民眾直接向彰化縣政府檢舉百桂疑似擴廠違建。 於 www.ettoday.net -

#26.[彰化溪湖] 果菜市場旁無名蚵仔麵、無名炸稞20170311

話說每次來到溪湖,每次都去買西式早餐來吃,好像吃來吃去都是這樣,沒有啥特別。 今天友人提議去菜市場裡面吃早餐,沒想要早餐竟然是吃蚵仔麵還有炸 ... 於 vzfun.com -

#27.(台灣溪湖)溪湖果菜市場夜市- 旅遊景點評論 - TripAdvisor

溪湖果菜市場 夜市:查看Tripadvisor 上在彰化溪湖的旅遊景點排名,瀏覽關於溪湖果菜市場夜市的旅客評論和真實旅客照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#28.溪湖阿秀羊肉爐位於彰化縣溪湖鎮長青街19號,電話04-8814619

溪湖 阿秀羊肉地址為彰化縣溪湖鎮長青街19號,預約電話04-8814619,溪湖大果菜市場旁. 於 www.ashow.com.tw -

#29.溪湖鎮果菜市場股份有限公司電話號碼04-8881-3259

於彰化縣傳統市場的溪湖鎮果菜市場股份有限公司電話號碼:04-8881-3259,地址:彰化縣溪湖鎮湖東里長青街22號,分類:食品餐飲、食品、傳統市場. 於 poi.zhupiter.com -

#30.溪湖鎮果菜市場股份有限公司 - 公司資料庫

公司名稱, 溪湖鎮果菜市場股份有限公司. 負責人, 黃瑞珠. 登記地址, 彰化縣溪湖鎮湖東里長青街22號. 公司狀態, 核准設立. 每股金額, 10,000. 已發行股份總數(股), 105. 於 alltwcompany.com -

#31.溪湖鎮果菜市場514農夫市集Place - Travelopy

514農夫市集@ Xihu Township (溪湖鎮), Changhua County (彰化縣): 溪湖鎮公所為建構產地到餐桌的安心通路,提供優質可追溯的安全蔬果。支持每一個優質農戶, ... 於 www.travelopy.com -

#32.旅遊景點- 【彰化縣政府- 溪湖鎮公所】

休閒遊憩. 溪湖果菜市場 位置圖. 果菜市場實景圖 ... 電話:04-8852121~4‧傳真號碼:04-8813108 地址:彰化縣514004溪湖鎮湖東里青雅路58號 於 town.chcg.gov.tw -

#33.怎樣搭巴士去Changhua的溪湖果菜市場 - Moovit

在找溪湖果菜市場附近的巴士地鐵站?快來看最靠近目的地的車站列表。 溪湖站(下車)Xihu Station; 西門Ximen; 員林客運溪湖站Yuanlin Bus Xihu Station ... 於 moovitapp.com -

#34.溪湖果菜市場美食

溪湖果菜市場 美食情報,2019年5月7日— 哇~好久沒PO溪湖美食了這回那倆人在最愛的市場溪湖果菜市場找到超級隱藏版的美味一台小小的發財車賣著最傳統的美食想必這家應該 ... 於 needmorefood.com -

#35.溪湖市場 - 工商筆記本

2017年6月20日- 食在好遊趣> 彰化哈美食> 彰化溪湖市場裡超人氣排隊小吃-神州窯烤+(施)水煎包+(郎)港式鮮肉包+醇香豆漿(巧也飽海苔飯捲)(溪湖必吃美食)(市場 . 於 notebz.com -

#36.0408衛環委員會-『「溪湖鎮果菜市場介紹及空氣品質監測概況 ...

0408衛環委員會-『「溪湖鎮果菜市場介紹及空氣品質監測概況」及「大城及芳苑移動監測器」』業務考察. 資料來源:國會聯絡組; 建檔日期:104-04-08; 更新時間:106-04- ... 於 dep.mohw.gov.tw -

#37.彰化『溪湖果菜市場』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

彰化溪湖果菜市場推薦,彰化溪湖果菜市場的最新食記、評價與網友經驗分享: 溪湖阿秀羊肉爐. 於 ifoodie.tw -

#38.溪湖無名炸粿|祖傳祕方的炸粿,讓他分店一間一間的開。

這間無名炸粿位於溪湖果菜市場內, 會知道這間是那倆人的家人告訴我們的, 他們說菜市場內的炸粿店很好吃,要我們有空也來試試XD 所以我們就特別早 ... 於 jason79101903.pixnet.net -

#39.溪湖鎮果菜市場Market - 湖東里長青街22 Xihu Township ...

彰化縣肉品市場股份有限公司,提供養豬農戶及肉商業者一個公開、公平、公正交易場所,使豬價合理形成,並提供國人衛生安全之食肉。 《璟瑢園》溪湖葡萄果園Xihu ... 於 es.yellowpages.net -

#40.溪湖果菜市場- 联盟百科,语义网络

溪湖果菜市場 是位於彰化縣溪湖鎮的農產品交易市場,為台灣中部重要的果菜交易市場,農民清晨時分便由彰化、雲林各地運來各種蔬果,在市場交易給果菜商後,再運往台北等 ... 於 zh.unionpedia.org -

#41.影/北農染疫事件溪湖果菜市場人員全面快篩 - 新浪新聞

【記者陳雅芳/彰化報導】台北農產運銷公司爆發武漢肺炎群聚感染,彰化溪湖果菜市場不敢大意!溪湖果菜市場將從23日上午8點啟動快篩,彰化衛生局長 ... 於 news.sina.com.tw -

#42.嘉義市政府全球資訊網

便民服務立即查 · 工商策進會 · 消費爭議服務 · 批發市場 · 零售市場 · 公告設攤路段 · 商業登記查詢. 於 www.chiayi.gov.tw -

#43.溪湖鎮果菜市場股份有限公司- 店家所有電話 - 中華黃頁

本資料由中華黃頁網路電話簿提供. 溪湖鎮果菜市場股份有限公司. //www.iyp.com.tw/048853421/. 代表號. 一般電話. 中華黃頁服務專線:0800-080-580 客服 ... 於 www.iyp.com.tw -

#44.重新打造溪湖果菜市場為農民創造新價值| 匯流新聞網

匯流新聞網記者胡照鑫、李盛雯、周佳旻/台北報導. 因為得天獨厚的地理位置條件,溪湖鎮從清朝光緒末年以來,就是台灣中部重要的果菜交易市集,溪湖 ... 於 cnews.com.tw -

#45.標籤: 溪湖果菜市場交易行情 - 翻黃頁

۱٫۹ هزار پسند . 溪湖 鎮 果菜市場 股份有限公司每日於凌晨12點開始營運,全年只休大年初一,其餘時間皆正常 ... 於 fantwyp.com -

#46.彰化果菜市場人員抗原快篩王惠美視察溪湖果菜市場快篩

記者林明佑/溪湖鎮報導〕彰化縣果菜市場工作人員抗原快篩第一場今(23)日上午從溪湖果菜市場開始,彰化縣長王惠 ... 於 www.dailymotion.com -

#47.溪湖果菜市場文章標籤 - 上下游

健身助農的花椰菜吃起來!天熱爆量,青花白花大跌價,產地直銷超划算. 2021 年01 月28 日. 大家都在看. 不靠中國,鳳梨釋迦外銷出路在哪裡?貿易商看好東南亞,新加坡 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#48.陳宜吟- 臨時員- 溪湖果菜市場股份有限公司 - LinkedIn

快到全球最大的專業人士人脈網查看陳宜吟的檔案!陳宜吟新增了1 項職缺。查看完整檔案,進一步探索陳宜吟的人脈和相關職缺。 於 tw.linkedin.com -

#49.溪湖果菜市場- 維基百科,自由的百科全書

溪湖果菜市場 是位於彰化縣溪湖鎮的農產品交易市場,為台灣中部重要的果菜交易市場,農民清晨時分便由彰化、雲林各地運來各種蔬果,在市場交易給果菜商後,再運往台北等 ... 於 zh.wikipedia.org -

#50.溪湖鎮果菜市場股份有限公司地址、負責人、董事会名單

公司名稱, 溪湖鎮果菜市場股份有限公司. 公司行號, 統一編碼22124785. 負責人姓名, 溪湖鎮果菜市場股份有限公司負責人黃瑞珠. 公司地址, 彰化縣溪湖鎮湖東里長青街22號. 於 1gongsi.cn -

#51.溪湖果菜市場宵夜炒麵菜單|Changhua 推薦餐廳 - Foodpanda

溪湖果菜市場 宵夜炒麵在foodpanda點的到,更多Changhua 推薦美食,線上訂立即送,下載foodpanda APP,20分鐘外送上門!瀏覽菜單和獨家優惠折扣. 於 www.foodpanda.com.tw -

#52.彰化縣果菜市場工作人員抗原快篩主動預防性措施第一場從溪湖 ...

(中央社訊息服務20210623 15:33:37)彰化縣果菜市場工作人員抗原快篩第一場23日上午從溪湖果菜市場開始,彰化縣長王惠美前往現場關心,王縣長說,因應 ... 於 www.cna.com.tw -

#53.慈湖陵寢潑漆案11人獲緩刑確定 - PChome 新聞

11名青年107年2月28日闖入慈湖陵寢,朝蔣介石靈柩及周圍潑灑紅漆,一審依毀損等罪判處拘役, ... 疑行車糾紛惹禍西螺果菜市場搬運工被砍重傷 (中央社) ... 於 news.pchome.com.tw -

#54.溪湖鎮果菜市場股份有限公司的搜尋結果

溪湖 鎮果菜市場股份有限公司的搜尋結果-醫療器材許可證資料集. 於 fda68.datagove.com -

#55.彰化~溪湖果菜市場 - akikocsc的部落格

... 老家彰化溪湖昨天下了一整天的雨我這個雨神又要出遠門了銖小妹外婆家是個三合院古厝今天有阿銖的爸媽還有路路一起來溪湖去銖小妹阿姨家一起出發去溪湖果菜批發市場 ... 於 akikocsc.pixnet.net -

#56.熱門文章 - Disp BBS

平均房價漲快一倍,尤其是華盛頓湖以東(Bellevue周邊)… 12 [問卦] 露出內褲的短裙女騎士要去提醒她 ... [問卦] 36歲單親正妹媽媽有市場嗎? - Gossiping板. (Irene534.) ... 於 disp.cc -

#57.彰化縣果菜產銷鏈安心防疫溪湖果菜市場人員明快篩|彰化人 ...

記者林明佑/溪湖鎮報導〕因應北農果菜市場群聚事件防疫措施,彰化縣主動提出預防性的果菜產銷鏈安心防疫專案,今(22)日彰化縣防疫說明記者會上, ... 於 www.changhuanews.com -

#58.溪湖鎮果菜市場相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的溪湖鎮果菜市場相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -

#59.溪湖果菜市場 - Sxep

溪湖果菜市場. 全年只休大年初一,比前一日下跌,在市場交易給果菜商後,菜農菜販喊苦,歡迎各位蒞臨本市場 2.5K 個讚根據溪湖果菜市場統計,跌幅達1成多。 溪湖麵線糊 ... 於 www.yakuet99.co -

#60.溪湖市場 - 台灣工商黃頁

溪湖 鎮果菜市場股份有限公司, 彰化縣。 2292 個讚。溪湖鎮果菜市場股份有限公司每日於凌晨12點開始營運,全年只休大年初一,其餘時間皆正常營運,本公司提供 . 於 twnypage.com -

#61.溪湖果菜市場總經理 :: 台灣豬豬真好吃

溪湖鎮長黃瑞珠、員林果菜市場總經理許國良、溪湖果菜市場總經理蔡 ...,2019年8月27日—彰化溪湖果菜市場總經理說,今年雨量多,下雨後又出大太陽,菜很容易爛,所以 ... 於 twpig.iwiki.tw -

#62.溪湖鎮果菜市場辦公大樓屋頂防水工程 - 開放標案

招標單位:彰化縣溪湖鎮公所,招標金額:1659646,招標日期:2019-12-22,標案案號:108050,分類:工程類. 於 pcc.mlwmlw.org -

#63.果菜市場(溪湖) 周邊地圖/ 交通資訊 - NAVITIME Transit

可供確認前往果菜市場(溪湖) 的交通方式(行經途徑/ 轉乘指南)與周邊地圖/飯店資訊。 ... Shihu Motel: 溪湖鎮湖東里興學街68號Changhua:: 152m. 於 transit.navitime.com -

#64.黃瑞珠-溪湖鎮果菜市場股份有限公司- 彰化縣

負責人:黃瑞珠·公司名:溪湖鎮果菜市場股份有限公司·統一編號:22124785·公司地址:彰化縣溪湖鎮湖東里長青街22號·資本額:1050000·公司狀況:核准設立·核准設立 ... 於 twinc.com.tw -

#65.溪湖鎮果菜市場股份有限公司- 首頁 - Facebook

溪湖 鎮果菜市場股份有限公司每日於凌晨12點開始營運,全年只休大年初一,其餘時間皆正常營運,本公司提供場所供生產者與販售者交易(無代售服務),歡迎各位蒞臨本市場 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#66.溪湖鎮果菜市場股份有限公司

公司名稱:, 溪湖鎮果菜市場股份有限公司, Co. Name, :. 公司網址:, NO, TEL, :, (04)8853421-4. 公司地址:, 溪湖鎮514西勢里西勢巷51號, Co. Address, :. 於 www.aptcm.com -

#67.因應北農確診防疫,彰化縣啟動果菜市場抗原快篩,第1場今日 ...

縣長王惠美今日上午前往溪湖果菜市場關心,她說,北農果菜市場群聚事件確診人數一直增加,彰化屬農業縣,農民經常往來北農做生意,因此針對彰化縣7 ... 於 www.kingtop.com.tw -

#69.彰化縣果菜產銷鏈安心防疫溪湖果菜市場人員明快篩- YouTube

彰化縣果菜產銷鏈安心防疫溪湖果菜市場人員明快篩https://www.changhuanews.com/2021/06/news ... 於 www.youtube.com -

#70.溪湖果菜市場美食彙整 - 愛伊特candy的分享樂園

加負咖啡溪湖美食溪湖咖啡館溪湖下午茶近期愛伊特發現彰化出現了許多咖啡館,都是自己一個人當老闆,什麼事都自己來的小店,彰化溪湖這間加負咖啡就是 ... 於 ieatcandy.tw -

#71.溪湖鎮果菜市場股份有限公司-103項情報 - 台灣公司情報網

溪湖 鎮果菜市場股份有限公司(103項情報),統一編號:22124785,公司所在地:彰化縣溪湖鎮湖東里長青街22號,公司歷程(28),董監事(9),經理人(1),司法案件(12),同地址公司(2), ... 於 www.twfile.com -

#72.憂市場群聚彰縣11市場2160人今接種

北農果菜市場、環南市場確診人數增加,引發各地憂心,彰化縣有11大批發市場,其中員林、溪湖果菜市場都是重要交易市場,每天貨運南來北往就怕疫情入侵 ... 於 news.cts.com.tw -

#73.彰化溪湖市場裡超人氣排隊小吃-神州窯烤+(施)水煎包+(郎)港式 ...

彰化溪湖市場裡超人氣排隊小吃-神州窯烤+(施)水煎包+(郎)港式鮮肉包+醇香豆漿(巧也飽海苔飯捲)(溪湖必吃美食)(市場小吃美食) ... 於 oie1314.com -

#74.北農風暴|彰化首度大規模快篩果菜市場千人受檢結果出爐

彰化縣長王惠美指出,彰化是農業縣,縣內有很多鄉親在北農進進出出,因此今天在溪湖及員林的果菜市場設快篩站,其中溪湖站的採檢結果雖都是陰性, ... 於 tw.appledaily.com -

#75.豪雨蔬果量減品質低溪湖果菜市場平均交易價看漲

連日暴雨,菜農果農嚴防豪雨搶收蔬果,彰化縣溪湖果菜市場菜價微微上漲,瓜果類從端午節均價高點28塊回跌到23塊後,這兩天又悄悄上漲到24塊多,溪湖 ... 於 www.chinatimes.com -

#76.彰化縣果菜產銷鏈安心防疫溪湖果菜市場人員明快篩 - PeoPo ...

〔記者林明佑/溪湖鎮報導〕因應北農果菜市場群聚事件防疫措施,彰化縣主動提出預防性的果菜產銷鏈安心防疫專案,今(22)日彰化縣防疫說明記者會上, ... 於 www.peopo.org -

#77.溪湖鎮果菜市場股份有限公司 - 黃頁任意門

溪湖 鎮果菜市場股份有限公司,統編:22124785,地址:彰化縣溪湖鎮湖東里長青街22號,負責人:黃瑞珠,設立日期:1986-05-08,變更日期:2021-08-18,公司狀態:核准設立, ... 於 twypage.com -

#78.溪湖鎮果菜市場股份有限公司-339農家市集-台灣當季水果蔬菜 ...

為台灣中部重要的蔬菜產地集中市場市場,本地人稱為「大菜市仔」,是台灣中部重要的果菜市場。無論深夜到白天,不管批發或零售,溪湖果菜市場都能提供新鮮的蔬果到台灣 ... 於 www.339.com.tw -

#79.彰化溪湖鎮果菜市場我媽喜歡光顧的攤販分享

哈囉大家早安上週六去雅聞峇里觀光工廠沙坑玩沙到今天都週二還是腰酸背痛老公更是累到中午寧可不吃飯要先睡午覺睡飽反觀我家那隻電池早就快速充電恢復 ... 於 little15.pixnet.net -

#80.CTWANT

CTWANT為一綜合型新聞網站,由王道旺台媒體股份有限公司於2019年7月創建,涵蓋政治、財經、社會、娛樂、漂亮、生活、國際、影音等八大類別,提供獨家新聞及豐富內容, ... 於 www.ctwant.com -

#81.阿秀羊肉- 食尚玩家:愛吃鬼出動!!大彰化美食密報!! - Timely.tv ...

食尚玩家 愛吃鬼出動!!大彰化美食密報!! 阿秀羊肉. 果菜市場旁的老字號羊肉火鍋. 推薦:中藥羊肉爐、羊油麵線. 彰化縣溪湖鎮長青街19號. 04-881-4619. 於 timely.tv -

#82.雨災+復耕慢彰化蔥價每公斤飆破200元

歡迎回來。彰化縣的青蔥面積全國最大,8月連續豪大雨,導致青蔥泡水腐爛,氣候影響又讓復耕緩慢,市場供不應求,連帶使 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#83.溪湖鎮果菜市場 - 台灣旅遊網

地址:彰化縣溪湖鎮湖東里長青街22號(地圖). 網址:http://www.alluni.com.tw/2011ch-gift/Selected_Product.html#04. 相關景點推薦. 警察故事館 · 小品蝸牛生態農場 ... 於 www.travel-book.com.tw -

#84.溪湖果菜市場夜市 - Instagram

21 Posts - See Instagram photos and videos taken at '溪湖果菜市場夜市' 於 www.instagram.com -

#85.快來提前備貨!葉菜類小漲1成花椰菜每公斤逾80元 - 三立新聞

利奇馬颱風強勢來襲,雲林西螺果菜市場交易量來到870公噸,葉菜類平均交易價平均漲一成,從每公斤25到27元漲到每公斤27到30元,彰化溪湖果菜批發市場 ... 於 www.setn.com -

#86.溪湖鎮果菜市場股份有限公司 - Weebly

在這次參加網博活動中我不只學到了如何買賣蔬果,在研究過程中不僅讓我們認識了溪湖果菜市場各種營運,也讓我揭開溪湖果菜市場的神秘面紗。 於 xihumarket.weebly.com -

#87.公司介紹- 溪湖鎮果菜市場股份有限公司

民國四十三年 溪湖鎮公所創立「溪湖鎮果菜市場」,位於溪湖鎮員鹿路45號。 民國四十七年 溪湖鎮公所與溪湖鎮農會共同組織管理委員會。 民國六十六年 九月市場遷建至現址, ... 於 librarywork.taiwanschoolnet.org -

#88.溪湖果菜市場之甘藍交易分析

溪湖果菜市場 為彰化縣最大之果菜批發市場,單單以甘藍來看,年交易量達到20,394公噸,其中一月份交易量約2,461公噸;二月份2,170公噸; 三月份2,740公噸;四月份2,516 ... 於 www.tdais.gov.tw -

#89.一個月內第3起!阿里山眠月線登山客再摔受傷 - HiNet生活誌

縣消防局立即派遣阿里山、奮起湖分隊計3車7人前往救援;並會同林務局阿里山監工區、林務 ... 果菜市場行車糾紛砍人西螺警方速逮三嫌到案勁報 1小時前. 於 times.hinet.net -

#90.餐廳生意慘「一周2天買菜」 溪湖市場均價跌至12元

彰化溪湖果菜市場最近平均菜價只剩12元,比起去年同期超過16元還要低,菜農菜販喊苦,主要原因就是出在「供過於求」,新冠病毒疫情延燒,許多餐廳生意 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#91.溪湖鎮果菜市場股份有限公司, 代表負責人:黃瑞珠 - 座標物語

溪湖 鎮果菜市場股份有限公司地址:彰化縣溪湖鎮湖東里長青街22號,統編(統一編號):22124785,代表人負責人:黃瑞珠,營業稅籍分類:市場管理,資本額:1050000元, ... 於 costring.com -

#92.單日交易行情查詢 - 臺北農產運銷股份有限公司

註1:本表上價,中價,下價行情係依據「第一批發市場」7點前完成拍賣交易之數據計算得之,資料內容僅供參考。 註2:本表以盒計價果菜品項為草莓、枇杷、石蓮花及品名歸 ... 於 www.tapmc.com.taipei -

#93.魏明谷溪湖果菜市場視察營運狀況| 地方 - NOWnews今日新聞

溪湖 鎮果菜市場為彰化縣最大蔬菜產地批發市場,年交易量約4.5萬公噸,市場等第屬二等市場,市場交易場常年受風吹日曬雨淋並經多個颱風侵襲, ... 於 www.nownews.com -

#94.零晨四點我在溪湖果菜市場

... 晨四點我在溪湖果菜市場人聲鼎沸車水馬龍我在車內吃著暖暖的早餐零晨五點一箱箱的青菜堆滿了小小的貨車青花菜大白菜白蘿蔔高麗菜>>>> 天剛亮我在員林水果市場 ... 於 eilnor.pixnet.net -

#95.溪湖果菜市場菜價創歷史新高 - 自由時報

溪湖果菜市場 是彰化縣最大的果菜交易市場,在中部僅次於西螺果菜市場,因接近產區,因此果菜新鮮品質優,又因接近國道1號高速公路,吸引台中市以北的盤商 ... 於 news.ltn.com.tw -

#96.水甜土甜空氣甜 溪湖 - 天下雜誌

是的,每天凌晨當你還在酣夢的當兒,即將在你餐桌出現的蔬菜水果,就是先由彰南平原的產地,送到溪湖果菜批發市場,經過盤商的挑選、叫價,然後急急如 ... 於 www.cw.com.tw -

#97.溪湖鎮果菜市場股份有限公司

溪湖 鎮果菜市場股份有限公司的商業情報,代表人:陳文漢,地址:彰化縣溪湖鎮湖東里長青街22號,統編:22124785,資本額:1050000,董監事:陳文漢,陳世忠,楊文成,徐明德,蔡炳煌, ... 於 www.companys.com.tw