清河五日市集的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦謝振宗寫的 臺南映象 和張麗霜的 浯江溪水依舊流:金門迎春都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自蔚藍文化 和黎明文化所出版 。

國立臺灣師範大學 東亞學系 江柏煒所指導 羅時承的 阿里山森林鐵路的身分價值變遷:從殖民產業到國家級重要文化景觀 (2018),提出清河五日市集關鍵因素是什麼,來自於阿里山森林鐵路、世界遺產、價值變遷、文化保存、文化路徑。

而第二篇論文國立臺灣大學 人類學研究所 林開世所指導 李文馨的 世界救世教的自然療癒實踐:以台日MOA自然農法網絡為例 (2015),提出因為有 日本、台灣、MOA自然農法、世界救世教、自然療癒、替代農法網絡、朝聖的重點而找出了 清河五日市集的解答。

臺南映象

為了解決清河五日市集 的問題,作者謝振宗 這樣論述:

展書閱讀,握把泥土混合汗水 走過紅磚街坊或青石鋪地的巷道 靜靜觀看過往軼事 如嫩筍冒出春泥 溫柔且輕聲細語地傾訴 本詩集分台江詩意、府城逸趣、南瀛風情三輯: 【台江詩意】二十首,記載台江大廟興學與文藝活動。作者身為台江土城高中的領航者,以這塊土地為出發點,讓台江子弟認識台江豐富的人文歷史。 【府城逸趣】二十六首,詩記府城重要地誌景觀與內涵,期望小京都的名號綿延傳承,見識府城溫馨誠摯的人情味與深厚的人文關懷。 【南瀛風情】七十六首,為原臺南縣的風情寫照,詩記南瀛全部三十一區特殊風貌暨歷史情懷,藉此闡揚南瀛之美。

阿里山森林鐵路的身分價值變遷:從殖民產業到國家級重要文化景觀

為了解決清河五日市集 的問題,作者羅時承 這樣論述:

阿里山森林鐵路是臺灣國內數一數二的知名觀光景點,擁有壯闊的森林自然風景,以及許多過去林業發展的人文景觀,而在 2019 年 7 月,阿里山森林鐵路以「阿里山林業暨鐵道文化景觀」之名成為全臺第一個國家級重要文化景觀。不過阿里山森林鐵路起初是作為日本統治下的林業殖民產業設施,何以在一百多年後其身分價值有如此之大的改變?本研究經過相關文獻與田野調查資料的蒐集、整理與分析後,建構了阿里山森林鐵路一百多年來的身分價值的歷史發展脈絡。日治時期由於十九世紀資本主義與殖民主義的影響,日本在殖民台灣後為了取得阿里山森林資源,先是建立臺灣第一個現代林業機關,並引進歐美等國之林業與鐵路技術,建造阿里山森林鐵路,也

因此形成阿里山林業產業鏈,塑造嘉義與阿里山與林木相關的社會文化。戰後中華民國接收臺灣林業體制後,隨著美國冷戰戰略推動美援以扶持臺灣經濟發展,臺灣林業逐漸朝向森林保育與觀光休憩,阿里山林業產業鏈也在 1960 年代後逐漸衰退,林場與森林鐵路也轉型森林遊樂區與觀光鐵路。1982 年《文化資產保存法》公布後,對阿里山森林鐵路的保存逐步推動,加上 1970 年代起的世界遺產制度,阿里山森林鐵路成為臺灣世界遺產潛力點之一,與其相關的文創產業與政府民間之文化推動也持續進行。最後透過林業體制、森林鐵路與文化遺產三個層面在世界歷史的發展與變遷,與阿里山森林鐵路身分價值之變遷脈絡進行連結,確認該變遷脈絡代表了世

界史與臺灣地方史的緊密關係,阿里山森林鐵路也確實具有受世界關注的文化遺產潛力。

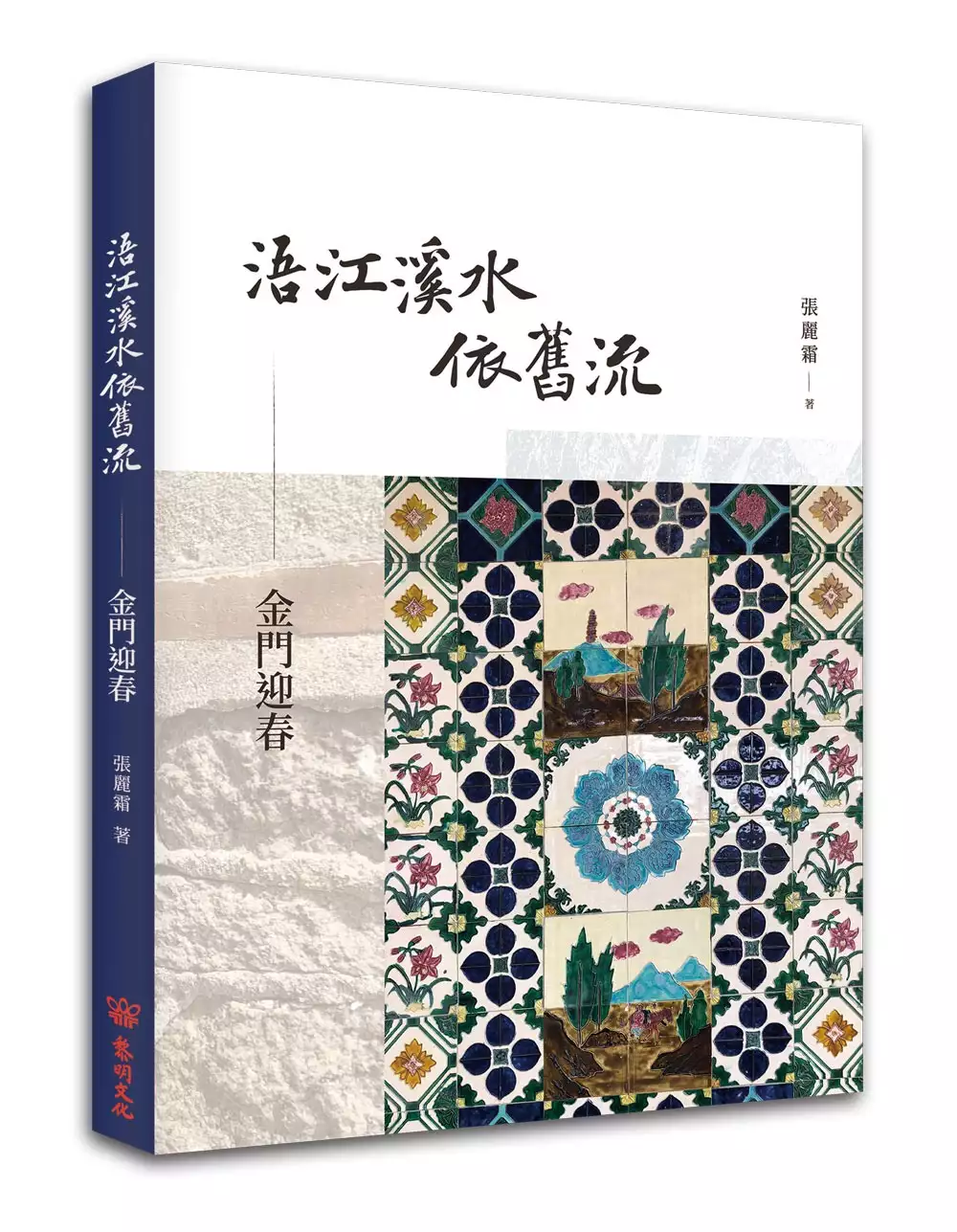

浯江溪水依舊流:金門迎春

為了解決清河五日市集 的問題,作者張麗霜 這樣論述:

隨著歲月列車鳴笛前進, 沿途的人事與景物有如浮光掠影, 到底在生命的軌跡裡刻印了多少與多深, 就像千年浪花拍打著的岩壁, 終究得等到某一日的現形, 才知道留下的是什麼。 這是一本述說著金門古往今來的故事,沒去過的人要看,去過的人更要看。 本書起點從金門的農曆年開始,記載了諸多情節,有屬於這個時代的美景、人文,也有衝突與掙扎。至於故事本身,則是跨越了世代與你我,是每個人都擁有的人生。 有些事物舊了,消失了;有些人老了,離開了。無論人們接納也好,抗拒也罷,歲月在大海上的這一方土地繼續做他自己,綿延著從東晉以來一千多年的生息。 金門的故事自是寫不完。淳樸民風、醉人醇酒、老

宅與古蹟… 一直隨著文人的筆,一嶺爬過一嶺、一代翻過一代。 有一首《金門春曉》, 曾是金門小孩從小就會唱的歌: 金門島上風光好, 晨曦初露曉霧繞… 浯江溪邊風光好 芳草如茵柳輕搖…。 浯江溪,金門島上最長的生命之河,即使有一天枯了,故事仍會繼續流傳…。 各界人士深情推薦 期待麗霜能繼續帶著筆桿和相機,將旅途上的萬千世界,逐一呈現在讀者的眼前,讓大家享受神遊的喜悅,更豐富自我對文化的想像與再創作的生命力。(吳思華/教育部前部長 政治大學前校長 政大教授) 麗霜用眼觀察、用心體驗、用筆敘述,本書包含了金門的歷史與自然,沒有去過金門的人可以從扉頁間體

會金門經歷過的風霜,去過的人則可以藉由她的文字,享受金門的熟悉和新奇!(孫維新/國立自然科學博物館長 台大教授) 筆下世界溫柔婉約、氣韻生動,許多篇章如臨其境,如見其景,見人未見,言人未言,足為教科範本。(陳為學/退休校長) 糖霜的旅行文字有一股魔力,筆鋒多帶感情,讓人看了欲罷不能;她率真不矯情,經常帶著筆和鏡頭去旅行,看待萬事萬物總多一份好奇心;她喜歡動人的故事、喜歡一切美好的事物,所以筆下自然真情流露。(楊肅民/資深媒體人) 曾與麗霜老師在馬祖澳口就著海風瑟縮夜談,她提及友人說過她筆下世界太溫暖。我說她的文字是眼前闃黑中發亮的藍眼淚~暗黑中越顯美麗,而且,引人追逐。繼續在

暗黑中散發光芒吧~親愛老師。(蕭惠珠/連江縣警察局督察長) 糖霜的旅行文學,行雲流水間帶進了景色、人物、古蹟、文史等豐富元素,像一場場引人入勝的戲劇或電影,令人隨之神遊。每於夜深人靜讀之,尤有靈性的啓發與共鳴。(陳車/中視前副總經理) 像一隻候鳥,停留之處盡以為家;像一位漁人,將文字織成一張大網,網住了所有想念家的人們。這是我認識的張麗霜。(許美華/押花家) 文筆帶著豐富的情感和細膩的描述,雋永的辭彙,時常能打動人心…總是看到生命中的美好,總是呈現積極向上的情懐。(林純玉/畫家) 使我想起,梁丹丰用素描水彩與生動的筆觸成就了《吾鄉他鄉》,爾以鏡頭美景與筆觸。(張峻瑋)

如同吳念真的筆下,寫出了小人物的平凡與不凡。(李碧華) 你的眼、你的心,溫柔的記錄著我們生長的地方。一筆一畫在在牽動著遊子思鄉。內心深處那一抹溫暖,像激盪著消波塊的海浪,烙印堅強。(喜歡你的筆觸的烈嶼歐巴桑) 你的文筆流暢、不做作、不虛偽,現在的作家已經很少像你這樣子把工作當作是一件興趣,把興趣當作娛樂。(林啟超) 《半個金門人》,被標題給吸引、被內文給感動,退休後要回金門...(黃麗蓉) 張麗霜回來金門了!喜歡你筆下的金門,好像三毛筆下的世界...(洪嘉成)

世界救世教的自然療癒實踐:以台日MOA自然農法網絡為例

為了解決清河五日市集 的問題,作者李文馨 這樣論述:

本研究以日本世界救世教東方之光所衍生的「MOA跨國社群」為主要研究對象,試圖從該社群的組織觀點出發,藉由多點民族誌的田野調查方式,釐清MOA自然農法在日本與台灣兩地的替代農法網絡,以探究MOA社群如何利用教義裡的彈性思想結構來產製自然療癒象徵階序,又如何藉此整合理念與實踐的衝突,來打造以日本為中心的跨國農法網絡和組織再生產模式。 為了組織擴張目的,MOA延續教祖岡田茂吉結合宗教與科學的自然療癒觀二元象徵結構,一方面發展出科學化的自然農法知識及教學體系,另一方面發展出一套能於內在道德與外在行動象徵階序間自由轉換的雙重象徵階序。而MOA社群雖然強調透過跨國擴張及各種赴日朝聖活動,來證成日本

中心與岡田理念的崇高;但從台灣MOA自然農法的網絡可知,MOA跨國社群仍以日本宗教社群為核心社群,並以結合宗教與科學的新醫學「淨化療法」為核心實踐。因此,即使台灣的農法網絡缺乏對於岡田自然療癒觀的認識以及在地農民專家社群,但MOA社群仍透過日常生活中三大健康法的自我修練及赴日朝聖,來維持台灣自然農法網絡的日常運作與完整性。 本研究結果顯示,MOA自然農法跨國網絡裡日常健康法的自我修練與各種赴日朝聖活動過程中,不但呈現MOA自然療癒階序的性質為一種目的式偶然對立象徵結構,也展現了MOA社群透過反覆展演來強化日本中心的日本文明主義。藉此,我們得以更了解日本新興宗教所發展出的替代農法網絡,也更清楚

網絡中自然療癒觀的特色與其所呈現的當代日本新興宗教面貌。