海岸阿美族語的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳克華寫的 無醫村手記:重回靜浦 和unknow的 翱翔的大冠鷲:臺灣當代原住民藝術演講與論述都 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺灣原住民族16 族語42 個方言之分布參考表也說明:族語. 方言別. 縣. 鄉鎮市. 村里. 阿美語. 北部阿美語. 花蓮縣. 新城鄉. 嘉新村、嘉里村、佳林村、北埔村、大漢村、. 康樂村、新城村、順安村 ... 海岸阿美語.

這兩本書分別來自斑馬線文庫有限公司 和田園城市所出版 。

國立臺北教育大學 教育學系教育創新與評鑑碩士班在職專班 林偉文、劉秀娟所指導 蔡雲珍的 「原」桌武士-阿美族語學習之桌上遊戲設計 (2017),提出海岸阿美族語關鍵因素是什麼,來自於阿美族語、原住民語學習、桌上遊戲、遊戲學習。

最後網站人物誌Archives - 翻爆- 翻報則補充:初夏的陽光靜靜灑在花東縱谷大地,蜿蜒的秀姑巒溪與海岸山脈孕育著原住民族的生命力,在花蓮南邊的玉里,193縣道旁的春日部落風景秀麗,一陣陣用阿美族語吟唱出來的 ...

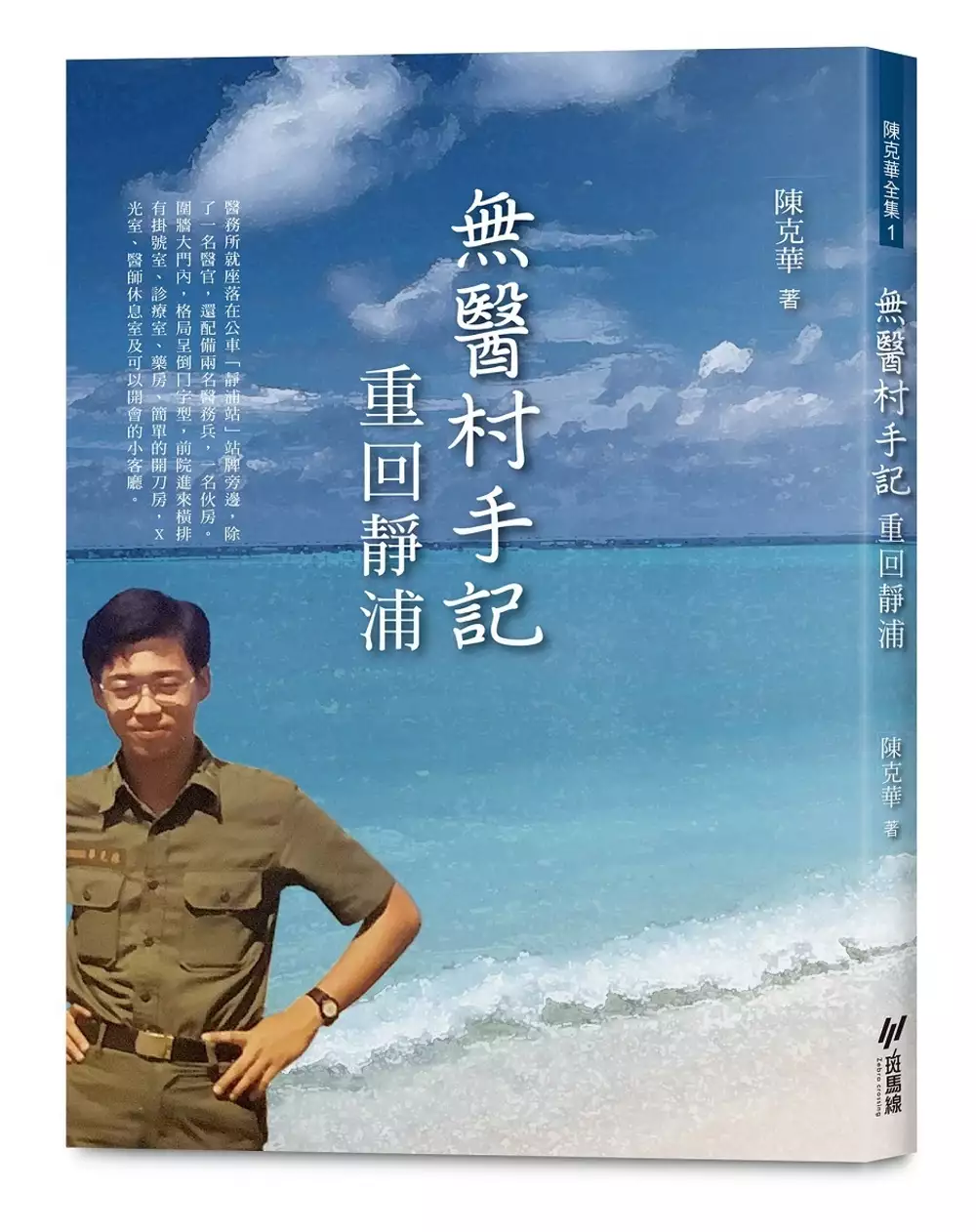

無醫村手記:重回靜浦

為了解決海岸阿美族語 的問題,作者陳克華 這樣論述:

我是在民國七十六年(一九八七)下半年(確實日期不記得)來到靜浦醫務所的。 自七十五年在花蓮市某營區報到入伍,一直有軍中文化適應的問題。一年後仍未見改善。記得當時每天早點名後,我必然要找個隱密的地方,把才吃下的早餐嘔出來。 一天部隊某長官打棒球被球擊中眼睛,來到父親的診所求診。父親趁機拜託他將我調個單位。於是隔天我便糊里糊塗地被一聲口頭通知,揹包一扛,來到了位於秀姑巒溪出海口附近的壽豐鄉靜浦村,並在此渡過了我預官役的第二年,直到退伍。 那時從花蓮市搭東海岸線的公車,大約要兩個半小時。車子過了大港口,跨過長虹橋,下一站就是靜浦了。那時候的靜浦和花東海岸公路

沿路的其他各個小站,其實沒有太大區別。除了一般民居,就是小吃店,旅店,柑仔店,外加小學和教堂。但靜浦名字好聽,「安安靜靜的水畔」,翻開地圖,就落在秀姑巒溪切穿海岸山脈的地方,又幾乎就在北迴歸線切過的那一個點—之後我每天例行的晨跑,都要去刻有「北迴歸線」的碑石那裡繞一圈。 當初因為地處花蓮台東交界,據說「方圓三百里」內沒有醫療資源,於是軍方才有在靜浦設立醫務所的想法。 村民不多(確實數目不知),組成大約三分:台灣人(閩南及客家各半),外省退伍老兵,原住民。而且數目相當。 醫務所就座落在公車「靜浦站」站牌旁,除了一名醫官,還配置兩名醫務兵,一名伙房。圍牆大門內,格局呈倒冂字型,前

院進來橫排有掛號室、診療室、藥房、簡單的開刀房,X光室、醫師休息室,和可以開會的小客廳。 走過中央穿堂,兩邊是阿兵哥的寢室,廚房、餐廳及一間有四張床的病房。冂字型所包圍的中庭種了一棵極高大的麫包樹結出的果子叫「巴基魯」,比拳頭大,落果砰然有聲,往往成為桌上佳餚;其後視野豁然開朗,是一大片一大片橫亙的稻田平疇,再遠處是高聳青翠的山脈,翻過這座山,就是緜長的花東縱谷了。 而我從七十六年(一九八七)秋起,在這裡過著「那個靜浦陳醫官」的靜好歲月,幾乎「與世隔絕」。因為地處偏遠,附近除了駐守的海防部隊,上級長官極少出現,每天看著太陽從太平洋海面升起,又從海岸山脈山背落下,這一年成為慣於勞碌的

我極為罕有的悠閒時光。每天除了上下午兩節門診,其餘有許多時間可以閲讀和寫作。其間試投了一篇散文至「小說創作」雜誌(現已停刊),當時的主編(已忘了她的名字)看了極有興趣,要求我定期供稿,成為專欄,名字就取「無醫村手記」。於是一年下來就有了這本書。 花蓮雖然是我的故鄉,但自小生活在花蓮市區,也算是鄉下的半個「城市小孩」,乍到靜浦,還是有許多不適應處。加上病患許多是原住民,因此我又緊急惡補了些簡單的阿美族語。除了東海岸的病人,平常接觸的只有靜浦村頭開雜貨店的江媽媽,近正午出現的郵差先生,偶爾來訪的一位靜浦國小實習教師,偶爾偷閒的守海防的軍官士兵,其餘大多自己一人。一年間我出版了我第二本詩集《我

撿到一顆頭顱》(漢光),繼續寫了幾首流行歌曲的歌詞,一本本看完了遠景版《世界諾貝爾獎文學作品全集》。體重也由原先不到六十公斤增到了近七十。 而這一年離群索居的生活有如梭羅在華爾騰湖邊的隱居,是田園風又帶點自然主義的況味的。 隔著中央山脈遙看自己已經習慣的台北都會生活,突然多了一份冷眼和反省。當然卅年後的今天再回頭看,那份省視之心也還是侷限而淺薄的。身在軍中,雖已醫學院畢業,但還有對未來的種種規劃和期待等心事,未來住院醫生的申請,專科醫師的考證。同梯軍官多的是私下默默準備出國進修的考試科目,生活表面的平靜,底層其實心情起伏,暗潮洶湧。 民國七十七年秋退伍離開了靜浦,進入台北榮總眼科當

住院醫師,我赫然從此再沒回過靜浦。直到約廿年後的某個冬日,一位台東原住民友人開車由台東出發,堅持要陪我重遊這片我心目中的「淨土」。兩人來到靜浦才發現原來的「靜浦站」站牌已經移走,原先圍繞著站牌菌集的小店皆不復存在,整條馬路連帶公車路線一起改道。原來是連續幾年颱風皆從秀姑巒溪出海口登陸,公路路基被海浪衝毀掏空,出海處的小島也竟然移動了位置,十數年間地形地物的改變不可謂不大。 而醫務所竟然還在。但遠離了公車路綫,沒有了人潮,顯得破落蕭索。從外頭看大門深鎖,油漆斑駁,外牆上我用油漆手繪的「軍民一家親」圖案已經不見。我不甘心被拒在外,翻牆進入,裡頭建築仍在,但久無人使用,形同廢墟,中庭那棵麫包樹

還在,但已被比人高的野草包圍。昔日的看診室,餐廳,藥房,如今都只是一個個破落的黑房間。 「是這裡已經醫療資源充足,所以撤走了醫務所?」我心想:還是軍方因為人員編制不足,年年員額減縮,再也派不出人力來經營醫務所? 心中頓時閃過千百個疑問和理由,但也無心無力去追索答案。 當我們驅車離開靜浦,遠遠看見了卅年前教堂的尖頂,半山腰上的國小,從車窗外一閃而過,經過長虹橋時,發現車子開上的已經是一座新橋,原來記憶中鮮紅亮麗的「老長虹橋」,在一旁被當作人行步橋,令我驚訝的是,如今它看起來如此的陳舊,灰撲撲,如此的窄小。 在東台灣冬天灰沉沉的低氣壓雲層覆蓋下,我們頂著強勁東北季風沿著新修

築的海岸公路,一路開回了花蓮。我和這位原住民朋友從此沒有再見過面,我明白這是他的某種告別方式。他直送我到南京街家門口。我們揮手道別,他上車前又回望了我一陣子。 從此我再沒有回過靜浦。 二○二○,十二,二十 本書重點 本書內有多張陳克華當年在無醫村的珍貴照片 本書獲花蓮縣文化局藝文出版品補助 無醫村,是指沒有醫療資源的偏鄉地區。在台灣,尤其花東地區,醫療資源尤其缺乏。在衛生所的義診或是救急的藥品,是居民們除了傳統部落流傳的民俗療法外唯一的資源,生了病不是多痛幾日,便是痛不了幾日,醫療資源缺乏一直都是偏鄉很大的問題。陳克華,在當年以軍醫的身份前往偏鄉行醫,本書述寫在無醫

村巡診時的所見所聞、行醫經驗以及他的當時感受。 多年後陳克華重回靜浦,遠遠看見了卅年前教堂的尖頂,半山腰上的國小,在車窗外一閃而過,經過長虹橋時,發現車子開上的已經是另一座新橋,原來記憶中鮮紅亮麗的「老長虹橋」在一旁被當作人行步橋,令他驚訝的是,當年的醫務所已經不復存在了。 陳克華心中頓時閃過千百種理由,但也無心無力去追索真正的答案。從此他再沒有回過靜浦了。

海岸阿美族語進入發燒排行的影片

真的是就算跑到別人的地盤,

也不要放過唱「喂哈嗨」的機會耶!

還是要教金曲歌后唱一下專屬的族語歌吧~

以後看到娃娃先唱一頁頁五娃娃了~

【海岸阿美語註】

cecay:ㄧ、一個,讀音似「子在」

tosa:二、兩個,讀音似「賭薩」

tolo:三、三個,讀音似「賭路」

ina:母親,讀音似「以娜」

-

變形金剛的原曲在這裡啊:

https://youtu.be/H5MmjD6tavA

-

原唱:魏如萱

原曲:你啊你啊、變形金剛

-

Ponay的原式cover🔻

IG👉https://www.instagram.com/ponayfancover

FB👉https://www.facebook.com/ponayfancover/

「原」桌武士-阿美族語學習之桌上遊戲設計

為了解決海岸阿美族語 的問題,作者蔡雲珍 這樣論述:

本研究旨在發展一套阿美族語桌上遊戲,希冀藉由桌上遊戲的趣味性、便利性,提升學生學習族群語言的動機與效能,並且跨越只有在學校才能學習族語的範疇。 本研究採用設計研究法,以13位阿美族三年級學生為研究對象,從海岸阿美族語初級認證題庫之字詞及生活中常使用之阿美族語字詞中挑選100字詞,再進一步將詞語分類,如:數字、名詞、動詞、稱謂等,設計出「族語心臟病」、「lima幫幫忙」、「眼明手快」、「阿美小勇士」等四款族語桌上遊戲,遊戲於每週二的第四節本土語言課程時間進行兩個月八次測試,透過觀察與訪談學生探究操作遊戲學習族語之歷程以測試與修正,本研究之研究結果如下:一、根據發展原型、測試與修正和驗證,三階

段設計族語桌上遊戲。二、從學童生活經驗常使用之字詞中挑選適當字數以發展遊戲。三、選擇普遍易上手及反覆操作之機制。 透過本研究所發展之族語桌上遊戲,研究者發現學生經由反覆操作族語遊戲可以強化連結族語的口說和族語字詞認讀之能力,同時也促進了族語能力與學習動機。最後,研究者依研究結果彙整提出建議,以作為教學者、未來研究者參考。

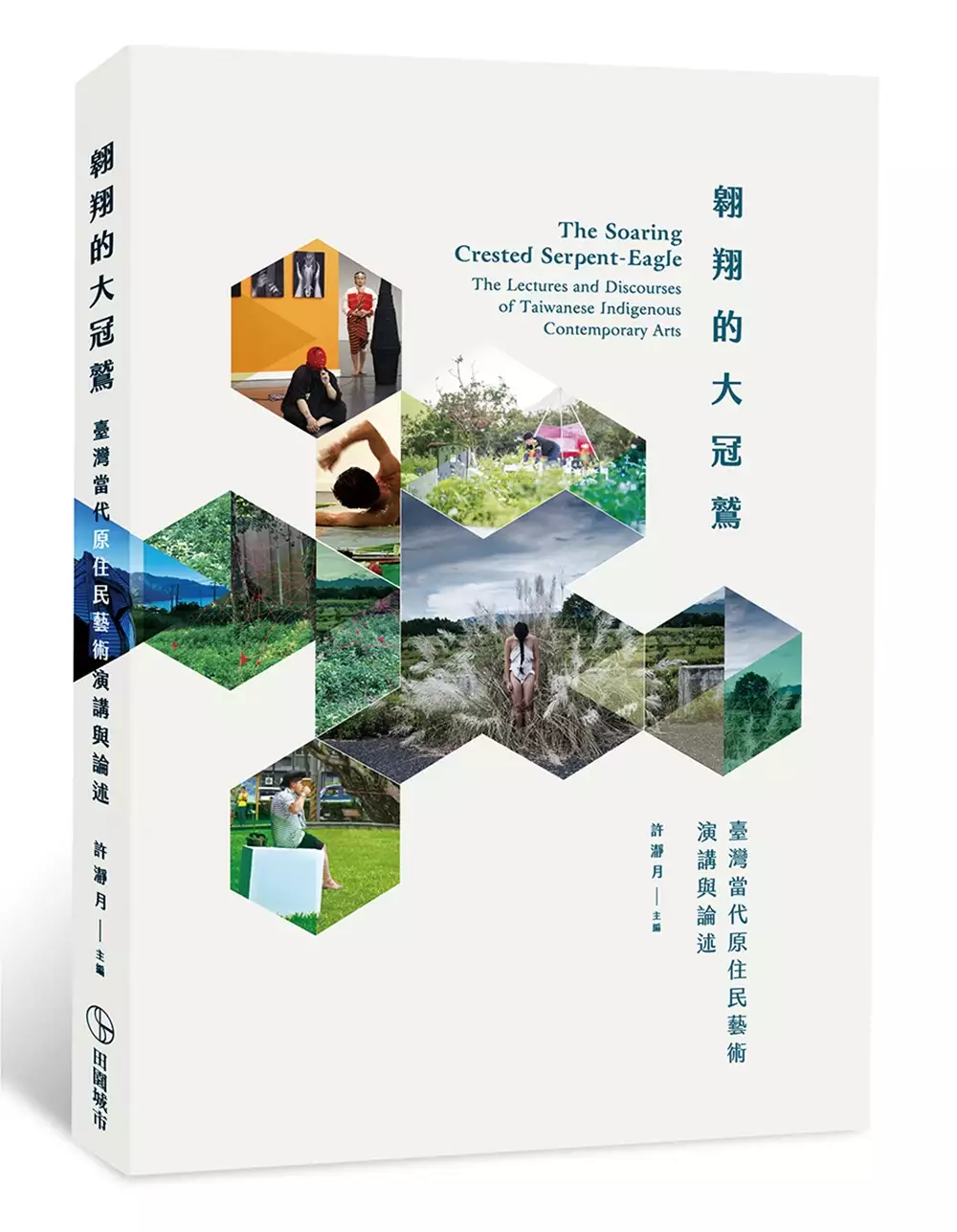

翱翔的大冠鷲:臺灣當代原住民藝術演講與論述

為了解決海岸阿美族語 的問題,作者unknow 這樣論述:

趙慧琳 Chao Hui-Lin 伊祐.噶照 Iyo Kacaw 林介文 Labay Eyong 東冬.侯温 Dondon Hounwn 瓦旦.塢瑪 Watan Wuma 彼勇.依斯瑪哈單 Biung Ismahasan 撒可努.亞榮隆 Sakinu Ahronglong 饒愛琴 Rao Aiqin 達卡鬧.魯魯安 Dakanow Luluan 2003年,藝評人許瀞月來到都蘭,靠著一張紙條上的電話,開啟了探訪在地原住民創作者之旅。這些連結土地意識、部落認同的作品充滿原創力,令她一再往返臺北、花蓮與臺東,甚至曾待在港口部落學習族語,就為了更認識這

些創作。 十五年後,任教於臺北市立大學的許瀞月,邀請原住民藝術、文學與音樂界中,具代表性的十位菁英到視覺藝術系演講,並將其中九位的精彩內容精縮收錄於本演講集中。這包括了── 以行為藝術表達社會文化行動的瓦旦.塢瑪;講述東海岸環境公共議題與抗爭事件的饒愛琴;從祖母的衣櫃與織物挖掘出家族故事的林介文;彷彿理解魚群語言、以作品呈現海洋民族觀點的伊佑.噶照;多年來為部落發聲、發表長篇小說《大肚城歸來》的趙慧琳;以《山豬、飛鼠、撒可努》享譽國際、創辦「獵人學校」的撒可努;活躍於國際的當代藝術策展人彼勇.依斯瑪哈單博士;身兼部落巫醫與藝術家的東冬.侯溫;名字意為「大冠鷲」的唱作人達卡鬧⋯⋯

本書不僅匯聚了多樣性思維,也在傳統與創新、變與不變之間,找到節點。期許能以此拓展讀者對當代原住民藝術的視野與想像。 名人推薦 王嵩山|逢甲大學歷史與文物研究所教授 白適銘|國立台灣師範大學美術系教授兼主任 弗耐.瓦旦|泰雅族文化調查研究與紀錄片導演 姜樂靜|中華民國傑出建築師獎得主 黃明川|獨立紀錄片導演 魯碧.司瓦那|阿美族藝術家 賴瑞鎣|國立臺北藝術大學美術史研究所退休教授 共同推薦(按姓名筆劃序排列)

海岸阿美族語的網路口碑排行榜

-

#1.港口部落__充滿感情的海岸之名—「我去海裡拿東西。」

o'rip 生活旅人. o'rip阿美族語:生活、文化的意思. 港口部落 ... 於 orip.wordpress.com -

#2.小米遊記:台灣精選篇 2: 東部、南部 - 第 147 頁 - Google 圖書結果

結合幾米的藝術創作部落比西里海岸小米:好多羊的藝術作品唷~爸爸:注意看唷,每一隻都長得不一樣!【台東縣成功鎮】 siri阿美族語山羊,比西里(Pisirian)是養羊的地方。 於 books.google.com.tw -

#3.臺灣原住民族16 族語42 個方言之分布參考表

族語. 方言別. 縣. 鄉鎮市. 村里. 阿美語. 北部阿美語. 花蓮縣. 新城鄉. 嘉新村、嘉里村、佳林村、北埔村、大漢村、. 康樂村、新城村、順安村 ... 海岸阿美語. 於 cirn.moe.edu.tw -

#4.人物誌Archives - 翻爆- 翻報

初夏的陽光靜靜灑在花東縱谷大地,蜿蜒的秀姑巒溪與海岸山脈孕育著原住民族的生命力,在花蓮南邊的玉里,193縣道旁的春日部落風景秀麗,一陣陣用阿美族語吟唱出來的 ... 於 turnnewsapp.com -

#5.PowerPoint 簡報 - 桃園市政府災防資訊

4, 大崙國中, 海岸阿美語. 5, 平南國中, 郡社布農語. 6, 大溪國中B, 賽考利克語. 7, 大溪國中A, 賽考利克語. 8, 介壽國中B, 賽考利克語. 9, 龍岡國中, 東排灣語. 於 m.tycg.gov.tw -

#6.樂說族語

族別, 你好嗎? 謝謝. 阿美族. Nga'ay ho? 語音檔案播放. aray 語音檔案播放. 泰雅族, lokah su'ga? 語音檔案播放. mhway 語音檔案播放. 排灣族, nanguanguaq sun? 於 www.ipb.ntpc.gov.tw -

#7.海岸阿美族語教學-海星國小推動台灣母語日與本土教育網

海星國小推動台灣母語日與本土教育網 首頁 / 活動相簿 / 海岸阿美族語教學. 海岸阿美族語教學. 發表者: 賴國安, 日期: 2012/10/17. 回 應. Name: ... 於 teacher.hlc.edu.tw -

#8.十二年國教原住民族語文教材海岸阿美語教師手冊第10階

十二年國教原住民族語文教材海岸阿美語教師手冊第10階 · ISBN/ISSN:9789860700367 · 出版單位:教育部國民及學前教育署 · 開數:A4 · 版次:初版 · 價格:定價$70. 於 gpi.culture.tw -

#9.阿美族的問候語和其他用詞

阿美族群語言阿美族的問候語和其他基本用詞阿美族數字用詞您好Nga’aiho 故鄉Niyaro 喝酒Koma’en. ... (4)海岸阿美語、(5)馬蘭阿美語、(6)恆春阿美語. 於 alicelinku.pixnet.net -

#10.原視阿美族語新聞-海岸阿美語/Amis - Home | Facebook

原視阿美族語新聞-海岸阿美語/Amis, Taipei, Taiwan. 5721 likes · 12 talking about this · 5 were here. 【阿美族語新聞】 每週一晚間20:00-21:00播出主播| Ohay. 於 www.facebook.com -

#11.海岸阿美語教師手冊第1階[2版] - 博客來

書名:海岸阿美語教師手冊第1階[2版],語言:繁體中文,ISBN:9789860062120,頁數:71,出版社:教育部,作者:陳金龍,李金妹,高秋德,高清德,陳明珠,陳福春,林建成, ... 於 www.books.com.tw -

#12.原住民族16 族42 語言別名稱表

族名. 語言別. 1. 阿美族(Amis). 南勢阿美語(原稱:北部阿美語). 秀姑巒阿美語(原稱:中部阿美語). 海岸阿美語. 馬蘭阿美語. 恆春阿美語. 2. 泰雅族(Tayal). 於 www.km.edu.tw -

#13.阿美族語單字 - 工商筆記本

原住民族委員會,為了解決原住民族語瀕危困境,並落實原住民族教育法第21條「對學前教育之原住民學生提供其學習族語、歷史及文化之... 目前語言:南勢阿美語. 於 notebz.com -

#14.「海岸阿美語翻譯」+1 生活會話篇 - 藥師家

臺北市立大學族 ... ,國中句型篇看圖說話海岸阿美語. 語言: 阿美族- 海岸阿美語. 字幕類型: 族語與中文字幕. 影片類型:教學. 國中句型篇看圖識字海岸阿美語. 於 pharmknow.com -

#15.026一起tamita南竹湖

「tamita」是阿美族語中「一起出發」的意思,有著大家一起走的含意。 ... 必要來趟安通古道之旅外,也成為欣賞從太平洋攀越海岸山脈沿途風景的自然之 ... 於 www.jacreative.com.tw -

#16.憶南竹湖部落 林明理 - 更生日報

我從台十一線海岸奔來,像是初次飛臨的雀鳥,笨拙地飛舞,適巧進入了長濱 ... 它的原名「Pakara`ac」(阿美族語:巴卡拉阿滋),是以其先民在溪邊發現 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#17.不只蕭青陽!董事長與第二代馬蘭吟唱隊 ... - Rti 中央廣播電臺

《八歌浪》是董事長樂團與阿美族國寶級歌手郭英男的長子蔣進興及其所帶領的馬蘭吟唱隊第二代成員 一起合作的專輯,以阿美族語為主,在古調基底上, ... 於 www.rti.org.tw -

#18.報名人數- 原住民族語言能力認證測驗

族語 方言 初級 中級 中高級 高級 總計 阿美族語 南勢阿美語 378 361 137 25 901 阿美族語 秀姑巒阿美語 971 633 377 71 2052 阿美族語 海岸阿美語 2467 1222 573 69 4331 於 exam.sce.ntnu.edu.tw -

#19.唐鳳:我所看待的自由與未來 - 第 11 頁 - Google 圖書結果

阿美語 辭典/吳明義/南天書局收錄三萬多個詞彙,為至今阿美族語辭典中最豐富的一本。 ... 特別標註了各地方言的不同用法,例如,太巴塱語、馬太鞍語、池上語、東海岸語。 於 books.google.com.tw -

#20.東海岸3部落Salama山海溪遊 - 原住民族電視台

族人用阿美族語直接介紹,再由部落年青人負責翻譯,因為年青人都出外工作打拼,留在部落的年長者只好親自出馬導覽解說員,向前來遊客解說芒草、竹子、 ... 於 titv.ipcf.org.tw -

#21.海岸阿美族語- 育英母語教學 - Google Sites

107-1海岸阿美族語(教室日誌及點名單)(週二午休).doc. (54k). 陳育英國中教學組,. 2019年2月25日上午2:00. v.2 · ď. ĉ. 107-1海岸阿美族語(開課日程表).docx. 於 sites.google.com -

#22.目錄

阿美族語 又分成南勢阿美、秀姑巒阿美、 海岸阿美、馬蘭阿美及. 恆春阿美五個不同語系。阿美語是南島語系中使用人數最多的語言,. 然而如今,這個族群語言卻面臨著快速流失 ... 於 web.tn.edu.tw -

#23.教學組- 110年6月15日阿美族語-低年級

一、先點(族語e樂園) 路徑如下: 步驟一:http://web.klokah.tw/ninew/learn.php 步驟二:點選阿美語海岸阿美【第1階第7課文】 於 ww.swes.tyc.edu.tw -

#24.部落旅遊新玩法!盤點「六大部落」 體驗原民生活的獨特魅力

卡普為泰雅族語qapu,野柿子的意思,因過去這個部落長滿了野柿子樹而得名,日本 ... 坐落於海岸山脈西側山腳下的電光部落,是恆春阿美族在150年前往北 ... 於 udn.com -

#25.族語書寫符號教材-海岸阿美語《解答》 @ 永無止盡的學習路

發音時氣流從肺部經過聲道,口腔,不受阻礙發出的音,我們稱為? v, 元音. 於 roddayeye.pixnet.net -

#27.提案一有關語花詞彙每族七句請各族語老師提供,提請討論

(海岸阿美語). nga'ay ho. 打招呼. aray. awiday. 謝謝! arayom. 再見! makapahay. 稱讚! 排灣語. (南排灣語). keman a nga sun? 食飽袂? maljimalji masalu. 於 163.26.173.1 -

#28.【族語是回家的路3】部落長老捐地建教室讓世世代代說自己的 ...

原住民僅占台灣人口2%,但族群種類繁多,有16族42個亞群,光是阿美族就有北阿美、秀姑巒阿美、馬蘭阿美、海岸阿美、恆春阿美等5個亞群,全台共210個 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#29.三多國中辦理族語認證密集班家長通知單【卑南語、海岸阿美語

【開辦班別及參與學校】 卑南語(高君儀老師):三多國中、三芝國中、明德高中、安溪國中、溪崑國中、板橋國中、義學國中、竹圍高中海岸阿 ... 於 www.sdjh.ntpc.edu.tw -

#30.海岸阿美語-下冊-文化篇 - Alilin 原住民族電子書城

海岸阿美語 -下冊-文化篇. 推文. 今日人氣:0. 累積人氣:160. 刊物別: 文化篇; 族群別: 阿美族; 關鍵字: 焦點 熱門 族語; 出版日:2017-02-15; 發行人:原住民族 ... 於 alilin.cip.gov.tw -

#31.四、海岸阿美語教學動畫影片及Memrise APP

空中母語教室. 生活客語(臺灣海岸阿美語)教材及Memrise APP,總計50支教學影片,歡迎自由下載並應用於教學與自學。 這是什麼蛋. 1-1. O maan ko fita'ol? 於 mhotai.kl.edu.tw -

#32.阿美族語線上查詢學習網→http://www.amis.org.tw/

阿美族族語學習網,阿美族語網路線上查詢系統!目前已經建置完成:北部(南勢)阿美語。中部(秀姑巒)阿美語。海岸阿美語。馬蘭阿美語。恆春阿美語。非官方支援建置, ... 於 www.amis.org.tw -

#33.課程師資- 母語巢- 臺北市原住民語言學習網

講師, 陳林光妹panay, 族語別, 阿美族語- 主:秀姑巒(中部)、海岸. 地址, 臺北市南港區向陽路49號. 時間, 星期六10:00-12:00, 地點, 北原會館2F電腦教室. 於 taipei.pqwasan.org.tw -

#34.花蓮縣原住民族語生活單字

花蓮縣原住民族語生活單字. 北部阿美 · 中部阿美 · 撒奇萊雅 · 噶瑪蘭族 · 太魯閣族 · 丹群布農. 於 em.hl.gov.tw -

#35.單詞查詢- 族語E樂園

原住民族委員會,為了解決原住民族語瀕危困境,並落實原住民族教育法第21條「對學前教育之原住民學生提供其學習族語、歷史及文化之機會」,原民會參考了國外毛利語、 ... 於 web.klokah.tw -

#36.一目惚れ、台湾-台湾観光十二選(下) - 第 219 頁 - Google 圖書結果

東部海岸與阿美族豐年祭導遊:這是九曲洞。是將從花蓮穿越到台中的中橫公路舊道改建為觀光用的步道。走過沿斷崖挖掘的隧道和半隧道,右側會出現溪谷。 於 books.google.com.tw -

#37.字母篇

語文學習領域-原住民族語. 字母篇. 阿美 ... 字母篇- 汶水泰雅語- 族語E樂園. 來源網站:字母篇- 族語E樂園 · 字母篇- 秀姑巒阿 ... 字母篇- 海岸阿美語- 族語E樂園. 於 163.28.10.78 -

#38.海岸阿美語上冊-閱讀書寫篇 - Alilin 原住民族電子書城

海岸阿美語 上冊-閱讀書寫篇. 今日人氣:1. 累積人氣:442. 刊物別: 閱讀書寫篇; 族群別: 阿美族; 關鍵字: 族語; 出版日:2015-10-16; 發行人:原住民族委員會 ... 於 alilin.apc.gov.tw -

#39.海岸阿美語- 维基词典,自由的多语言词典

... 海岸阿美语), 海岸 · 阿美语. 發音编辑. 更多▽. 官話. (拼音):Hǎi'àn'āměiyǔ: (注音):ㄏㄞˇ ㄢˋ ㄚㄇㄟˇ ㄩˇ. 粵語 (粵拼):hoi 2 ngon 6 aa 3 mei 5 jyu 5 ... 於 zh.wiktionary.org -

#40.那個用歌說故事的人阿美族父女透過歌謠對話| 文化 - 中央社

本書的阿美語書名Radiw no O'rip,意指生命的歌,或歌如生命,劉克襄在書序 ... 可以把Radiw當成一張悠遊卡或通行證,重新認識這個東海岸的美麗世界。 於 www.cna.com.tw -

#41.台灣有機生態家園 - Google 圖書結果

人文與生態導覽地圖 01 02 03 04 05 [01][02]石梯坪風景區海岸山脈最後一期的火山噴發 ... 即為「秀姑巒」一詞的阿美族語,其意為「在河口」,指位在溪口中間的一座小島, ... 於 books.google.com.tw -

#42.阿美語- 维基百科,自由的百科全书

阿美語 (阿美語:Sowal no 'Amis、Sowal no Pangcah),是南島語系的一種,用拉丁字母書寫,是台灣原住民阿美族的民族語言,也是目前臺灣南島語言當中使用人數最多的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#43.不只蕭青陽!董事長與第二代馬蘭吟唱隊《八 ... - Yahoo奇摩新聞

《八歌浪》是董事長樂團與阿美族國寶級歌手郭英男的長子蔣進興及其所帶領的馬蘭吟唱隊第二代成員一起合作的專輯,以阿美族語為主,在古調基底上, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#44.海岸阿美族語)學習領域課程計畫

二年級(原住民語-海岸阿美族語)學習領域課程計畫. 教材來源. 政大原住民族語言教育研究中心-政大原住民族. 語言教材. 教學節數. 每週(1)節,. 本學期共(21)節. 於 co.boe.ttct.edu.tw -

#45.台東長濱、成功9+1個景點推薦,下次玩台東就到這! - 輕旅行

宜灣部落(Sa'aniwan)是東海岸眾多的阿美族部落之一,後來因為部落前的海灣風景宜人,所以才 ... 比西里岸(Pisirian)是阿美族語,意思是養羊的地方。 於 travel.yam.com -

#46.本土語網

開課選修比例. 客家語四線、海陸腔. 35(低),25(中),7(高). 100%. 客語饒平腔. 2. 100%. 南排灣族語. 6. 100%. 海岸阿美族語. 9. 100%. 邵群布農族語, 3, 100%. 於 affairs.kh.edu.tw -

#47.詹順貴:三接外推方案是藻礁與減碳最大化兼顧 - 芋傳媒

詹順貴強調,外推方案他有嚴格檢視,有達到兼顧藻礁生態系,減煤、減空污,進一步讓北海岸、恆春脫離核災夢魘;在兼顧減煤、減空污的期程下,藻礁一樣 ... 於 taronews.tw -

#48.觀點投書:組織該有什麼樣的語言策略或規範 - 風傳媒

日前,時任立法委員的陳柏惟在立法院外交國防委員會以閩南語(或稱臺語, ... 的國民如果不懂阿美族語也無法了解發言的內容,喪失了議會直播的目的。 於 www.storm.mg -

#49.教育部100年度原住民族語文學創作獎作品集-新詩

行政院原住民族族語能力檢定考試口試委員 ○著作:阿美族語簡易會話上、下冊. 02, 新詩, Pasawalian Pangcah, O o'rip no kilang. 海岸阿美語, 樹的生命. 於 language.moe.gov.tw -

#50.《東海岸阿美族部落地名》花蓮 - 個人新聞台

長期在強烈的陽光下工作,皮膚曬的特別黑,附近部落的阿美族就叫這裡的阿美族人madawdaw,阿美族語的意思是「被太陽曬得黑黑的」。後來,這個原本是對人的稱呼,變成了這裡 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#51.海岸阿美族語影音中心[頻道 - Juksn

「 伊娜」是 阿美族語 媽媽的意思, sahoto o · PDF 檔案年全國語文競賽原住民族語朗讀【海岸阿美語】 國小學生組編號1 ... 於 www.xboxspk.co -

#52.S25-9 海岸阿美語第九階學習手冊 - 政大原民中心電子書城

S25-9 海岸阿美語第九階學習手冊. 推文. 今日人氣:0. 累積人氣:290. 族別: 阿美族; 語別: 海岸阿美語; 出版日:2021-08-01; 發行人:教育部國民及學前教育署 ... 於 ebook.alcd.center -

#53.16族族語千詞表 - 原住民族語言研究發展中心

請點進各語言連結閱讀千詞表). 阿美語(Amis). (1)南勢阿美語; (2)秀姑巒阿美語; (3)海岸阿美語; (4)馬蘭阿美語; (5)恆春阿美語. 泰雅語(Atayal). 於 ilrdc.tw -

#54.2021台南城市音樂節首日戶外演唱會登場黃偉哲邀市民齊聚 ...

另外,也邀請甫獲金曲獎最佳原住民語專輯獎的阿美族原住民樂團漂流出口、新生代R&B唱作人李友廷,及金曲歌后王若琳,帶來一場又一場的精彩演出。 於 www.ettoday.net -

#55.名家論壇》柯志遠/《無神之地不下雨》解構偶像劇世界觀

△「三鳳製作」睽違兩年的新作《無神之地不下雨》容納了阿美族神話、環保議題、宿命探詢等概念訊息。(圖/三鳳製作提供). 於 www.nownews.com -

#56.打造國際航空城

原住民族語老師採依族語別錄取為原則,並經調查全縣國中小需求後,以各校實際. 提出申請之情況調整,共正取18名(海岸阿美語2名、秀姑巒阿美語4名、南勢阿. 於 sk.ndhu.edu.tw -

#57.族語學習詞表 - 原語會

阿美語(Amis/Pangcah). (1)南勢阿美語. (2)秀姑巒阿美語. (3)海岸阿美語. (4)馬蘭阿美語. (5)恆春阿美語. 2. 泰雅語(Atayal). (1)賽考利克泰雅語. (2)澤敖利泰雅語. 於 site.ilrdf.org.tw -

#58.【海岸阿美語】 國中版

6-5. Mafana' somowal to no Pangcah ko mama iso? (你爸爸很會說族語嗎?) 7-1. Fangcal kiso anini romi'ad? (你今天好嗎?) 7-2. Icowa kiso anini? 於 lokahsu.org.tw -

#59.GQ TAIWAN:國際中文版 2020年6/7月 - 第 130 頁 - Google 圖書結果

... Hotel 潮度假酒店東心臟地帶,是間有故事與強飯店以泰雅族語命名就可窺知一二。 ... Wumum B&B 畫日風尚休閒會館蔚藍海岸近在咫尺,人雖不在法國,但東台灣卻有個如 ... 於 books.google.com.tw -

#61.台灣後山客家的語言接觸現象 - 第 17 頁 - Google 圖書結果

海岸 平原的開發為時較晚,遲至清末日據初期,除一些大小不一的土著村落外, ... 經歷不同時期各族群如平埔族、閩、客、阿美族、卑南族、日本人、外省人等的移入與土地開發 ... 於 books.google.com.tw -

#62.刻在台東人心底的名字- 地方新聞 - 中國時報

1966年葛德神父從瑞士搭船來到台東,早在海岸山脈的產業道路還沒有開通前,葛神父早已跋山涉水深入各部落。他會華語、阿美族語、布農族語、達悟族語等 ... 於 www.chinatimes.com -

#63.新北市族語教師人才庫

林瑞櫻, 阿美族, 恆春阿美語. 49. 林聰聖, 阿美族, 恆春阿美語. 50. 潘美珠, 阿美族, 恆春阿美語. 51. 林錦宏, 阿美族, 恆春阿美語, 海岸阿美語. 52. 石佳蓉, 阿美族 ... 於 docs.google.com -

#64.不只蕭青陽!董事長與第二代馬蘭吟唱隊《八歌浪》專輯也入圍 ...

《八歌浪》是董事長樂團與阿美族國寶級歌手郭英男的長子蔣進興及其所帶領的馬蘭吟唱隊第二代成員 一起合作的專輯,以阿美族語為主,在古調基底上, ... 於 news.sina.com.tw -

#65.108 年全國語文競賽原住民族語朗讀【海岸阿美語】 國小學生 ...

108 年全國語文競賽原住民族語朗讀【海岸阿美語】 國小學生組編號2 號. O kero no Pangcah ... 阿美族是個喜歡唱歌跳舞的民族,以前阿美族只會唱歌不會跳舞,. 於 xn--djrpts8e06givc8w7avpo.tw -

#66.恒春阿美(二)前進恒春半島@ 台東阿美風情誌 - 隨意窩

因為在阿美語的字彙裡是有(Tamina)船這個名詞,而帆船的航行力正可勝任 ... 我們從地圖上來看,而由港仔村往南看海岸又進入了礁岸與高山的地形,下一個可上岸 ... 於 blog.xuite.net