流氓教授陸哥是誰的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張友漁寫的 江湖,還有人嗎?(金獎全新書封版) 和ErvandAbrahamian的 1953:伊朗關鍵之年,一場被掩蓋的政變都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Re: 可以問林流氓教授的八卦嗎? - 精華區ck55th320也說明:好我偷偷掛在這題目下今天開講太陽會吳X潭吳X潭當年算是羅董有幫忙的,吳也很感恩羅對他這些故事我想網路都查得到我不說了從天道盟特攻隊講起.

這兩本書分別來自遠流 和臺灣商務所出版 。

國立政治大學 社會工作研究所 呂寶靜所指導 邱保龍的 軍人退伍轉銜與生命歷程之研究 (2016),提出流氓教授陸哥是誰關鍵因素是什麼,來自於退伍轉銜、退輔制度、退伍軍人、生命歷程觀點、老化的政治經濟觀點。

而第二篇論文國立政治大學 法律科際整合研究所 陳起行所指導 葉丹妮的 論治理模式之線上爭議解決——以「人肉搜索」之規制為例 (2016),提出因為有 人肉搜索、線上社區、網絡暴力、反思法、治理、線上爭議解決、規則形成、多利益方模式的重點而找出了 流氓教授陸哥是誰的解答。

最後網站流氓教授陸哥是誰文章標籤 - 綠色工廠則補充:最新下載 · 2023 HEIC 圖片轉檔推薦Coolmuster HEIC Converter 免安裝版下載 · 限時免費Vovsoft Domain Checker Giveaway 網址可用性批次檢查工具 · Privacy Eraser 教你如何 ...

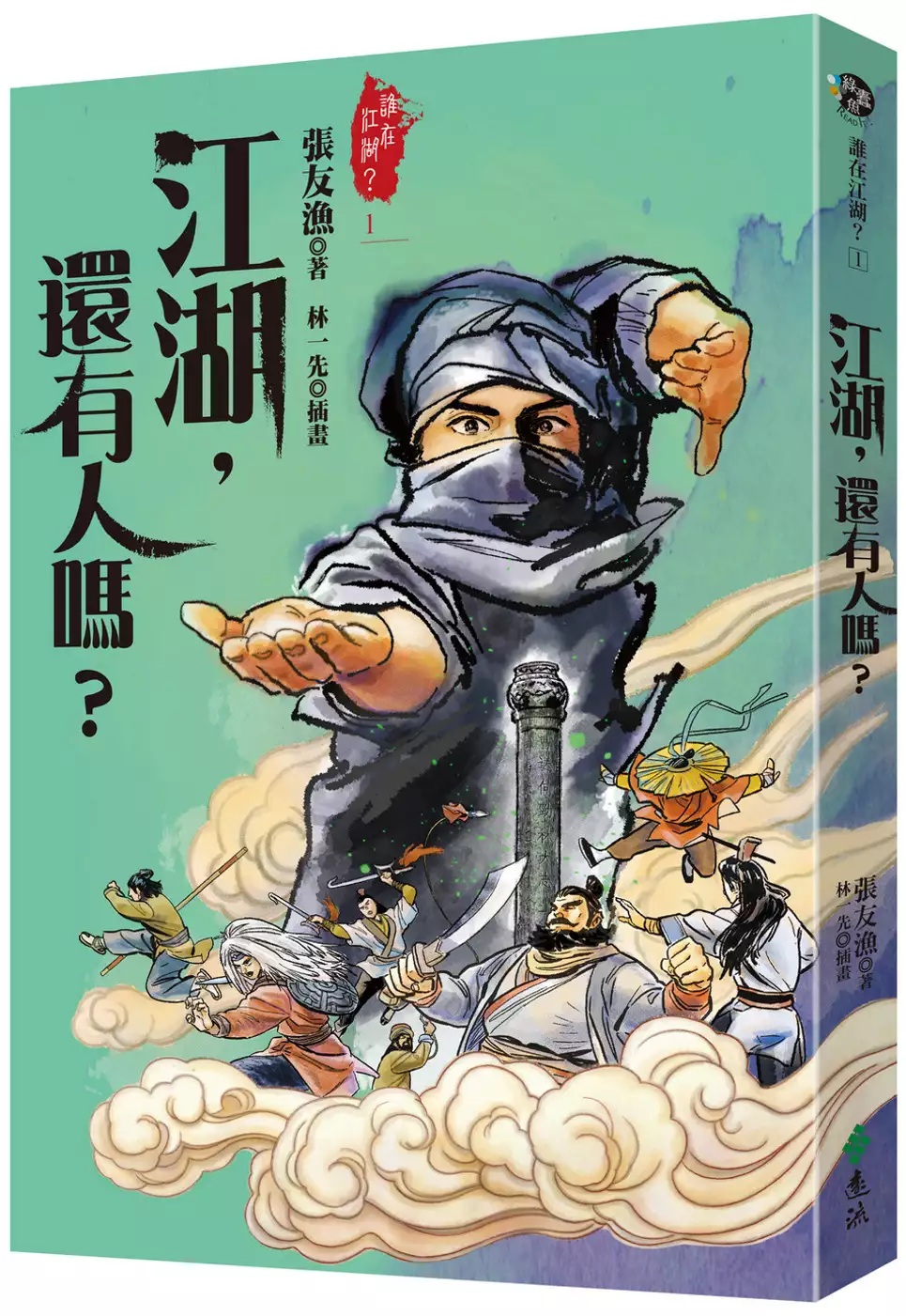

江湖,還有人嗎?(金獎全新書封版)

為了解決流氓教授陸哥是誰 的問題,作者張友漁 這樣論述:

金鼎獎作家 張友漁 首部少年武俠奇想之作 ☆台北國際書展大獎首獎 ☆2020金鼎獎「兒童及少年圖書獎」 ☆德國國際青少年圖書白鴉獎 「江湖,還有人嗎?」 一聲聲呼喊,喚起每個少年心中的江湖…… 然而你的江湖,未必是我的江湖! 兩個綁著頭巾的十三歲少年,站在亂石嶙峋的千里古道上,對著二十一尖山的群峰大聲呼喊。粗小皮,修鞋鋪長大的孤兒,有著一手補鞋好技藝;康亮,包子店的兒子,卻一心想成為武功高手。兩人結伴在宛如世外桃源的「牛頭村」長大。 但看似寧靜的村子其實並不寧靜。村邊有個涼茶亭,隱然埋藏了一件傳說往事,亭子裡曾有一根鑄刻著三十幾人名字的武林鐵柱,有一天莫

名其妙消失了,牛頭村的江湖也跟著消失。 某天,村裡陸續來了許多身懷絕技的陌生人,有聲若雷響的說書先生、帶著大寬刀的廚師、斯文的書生、腰間纏著鉛錐布條的猛漢......他們為了尋回過往的江湖,會在此地掀起何等波瀾?面對來勢洶洶的一干武林高手,淳樸的牛頭村還有武林中人可以應對嗎? 管他江湖有沒有人,管他江湖要不要再起,生活就是這麼過的。但對粗小皮和康亮來說,哪裡才是他們的江湖呢? 本書特色 ◎為青少年而寫的武俠小說:給轉大人的苦悶心靈,一個被理解與認同的奇想世界! ◎東方奇幻故事+絕讚插畫,一趟結合文學與藝術的冒險之旅! ◎透過閱讀,發掘青春最重要的事:友誼的考驗、感

情的啟蒙、責任的承 擔、夢想的追求。 四海名家推薦 李柏青(小說家) 林文寶(臺東大學榮譽教授) 林怡辰(彰化縣原斗國小教師、閱讀推廣推手) 這是一個扣人心弦又不失溫暖感動的武俠故事,非常適合發展成動畫,也令人期待更多粗小皮的冒險故事!──李柏青(小說家) 張友漁是書寫少年小說的佼佼者,……她成功將兒童小說的成長議題,結合武俠小說的奇幻元素,經營出屬於她自己的友漁式江湖。這江湖,我充滿期待!──林文寶(臺東大學榮譽教授) 張友漁老師的武俠和江湖,不只字面上這麼簡單,如同以前的作品,總有更深的含意和哲學。……邀請您和孩子一起品味,也請想想,哪裡又是您的江湖

?──林怡辰(彰化縣原斗國小教師、閱讀推廣推手)

軍人退伍轉銜與生命歷程之研究

為了解決流氓教授陸哥是誰 的問題,作者邱保龍 這樣論述:

軍人退伍後工作一直是國家政策與研究關注的議題。既有研究多從「經濟-工作」角度來觀察軍人退伍生涯的議題與困境,容易忽略軍人退伍轉銜歷程與生活各面向連結的複雜性。因此,本研究的目的在於從生命歷程和老化的政治經濟觀點,理解男性選擇進入和離開軍人職業,以及此種進入、離開軍人職業和再工作歷程的關係,期能對軍人退伍轉銜歷程有動態性的理解。據此,以制度性分析與傳記式的生命歷程取徑為方法。前者,透過國軍檔案與相關文獻進行檢視;後者,透過生命故事訪談(13位男性,出生於1957-1964年,平均年齡57歲)。在制度分析的研究發現:國軍退輔制度演進可區分三個時期:歷史時期一「人口治理思維下的集中化管理與安置(1

949-1969)」;歷史時期二「解嚴及民主浪潮下的間接安置(1970-1999)」;歷史時期三「軍事專業化後的『退輔制度變革-積極性與規範性的就業整合措施』(2000-迄今)」。其次,歷史時期(退伍時所處的歷史時期)和個人時期(個人生命階段何時退伍)深受個人所經歷的退輔制度之影響,進而決定個人在退伍時所擁有的經濟資源與生活條件。在傳記式的生命歷程研究發現:「從軍」是故事主角在歷史、經濟、家庭等多重關係擠壓下的一個決定。從軍讓個人經濟上得以溫飽,可以繼續接受教育,個人與原生家庭的分立,形成另一個空間的情感連結與歸屬,而軍隊環境讓個人有身分認同感,使他們漂泊的生命暫時靠岸。軍隊服務期間,個人在工

作環境的洞察與選擇,涉及「歸屬」與「自主」兩個議題。至於退伍後,軍職工作與退伍後第一個工作的過渡、連結、轉換,是具高度複雜性與重要性。「工作選擇」背後所指涉的是個人在不同文化場域的穿越,並隨著個人在退伍前的早期家庭經驗與軍隊環境,至退伍後面臨社會經濟環境、部落文化、工作環境、家庭環境以及個人生命發展等因素變化,個人在面臨不同情境,從服役時的「我們」狀態變成不同層次「我」的樣貌。此外,隨著生命歷程發展,個人工作選擇有不同的核心議題,工作對他們的意義也隨之改變,其中經濟資源、健康與社會支持扮演關鍵角色。據此,研究針對上述發現進一步提出「階級化退伍轉銜歷程」理論模式,亦即,軍人退伍轉銜呈現「持續向上

型」、「後續穩定型」、「中途停滯型」等三類,而資源在其中因不同時機而產生不同程度的強化、替代與風險作用。最後,針對軍隊社會工作制度與退輔制度,回應個人在退伍轉銜與生命歷程所面臨家庭、軍隊、社會文化與制度面向的議題,提供政策與實務上建議。

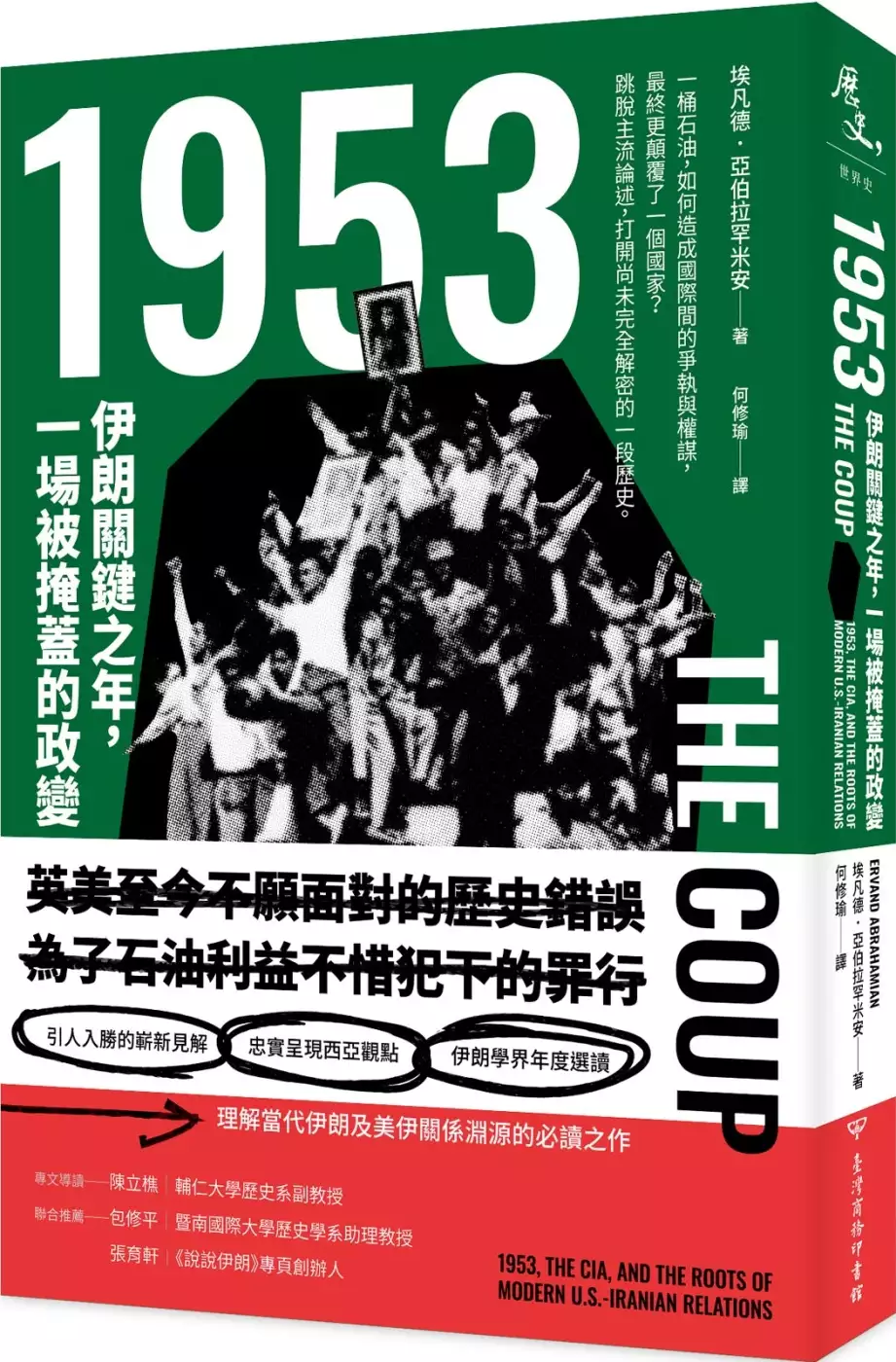

1953:伊朗關鍵之年,一場被掩蓋的政變

為了解決流氓教授陸哥是誰 的問題,作者ErvandAbrahamian 這樣論述:

英美至今不願面對的歷史錯誤,為了石油利益不惜犯下的罪行 跳脫主流既定觀點,正確理解做為西亞核心的伊朗 1953年8月,美國中央情報局策劃推翻伊朗民選首相穆沙迪克的一場政變,改變了往後半世紀英美兩大強權與伊朗的關係…… 一桶石油,換來一道民族的傷痕。 曾經有段時間,強權對伊朗無情壓迫、豪取利益、進而操弄並顛覆其政權…… 自1940年代起,石油國有化就是不少伊朗政治人物的重要工作。在此之前,伊朗的石油生產與販售多半掌握在英國的石油公司手中。對伊朗人來說,掌握在英國手中的石油公司,正如同殖民遺緒,不斷侵蝕這塊土地。訴求國有化的聲音響徹雲霄,成為西亞各國靶響的第一槍,卻也開啟

後續繁雜的政治干涉。 為了持續掌握伊朗石油,英美暗中發動宣傳戰,試圖發動政變,最後推翻了民選首相穆沙迪克,成為美國干涉伊朗外交的起始,往後美國也因此得到了石油的龐大利益。本書揭露1953年這起為了石油,改變兩大強權對伊關係的關鍵事件。在觀察這時代美國與伊朗斷交、對峙、為核協議纏鬥之前,我們一定要先了解這一段歷史。 可以說,伊朗人若對西方強權存有不滿之意,長久以來的外來壓迫是最大主因。然而,世界上眾多地區的人民至今仍接受美國為首的西方主流論述,將伊朗視為極端思想盛行、不聽話的恐怖分子之邦,極少聆聽來自伊朗的聲音。甚至在外交檔案一一解密、參與人士回憶錄陸續出版後,英美相關單位也從未正式

對此道歉,甚至否認涉入其中。而若放大眼界,將之納入二戰後美國的干涉外交脈絡下看待,這場政變甚至可跟臺灣蔣氏政權、古巴革命、南越共和國的混亂相互呼應。 學術研究的最高榮譽殿堂、美國文理科學院院士埃凡德.亞伯拉罕米安試圖深入探討1953年這起政變,從伊朗石油國有化政策開始說起,爬梳美國、英國與石油公司之間的交易與協商,串聯起二戰後各派系、首相穆沙迪克與巴勒維國王之間錯綜複雜的關係網。他收集大量已解密的外交檔案,以及來自伊朗國內外的回憶錄及各式訪談報導,揭露了石油的發現如何改變西亞的地緣政治、如何促使美國政府發起干涉外交,以及如何影響直至今日的西亞局勢。 如何從重大的單一事件分析,窺知全

盤歷史脈絡的深遠發展?本書將是最好的示範之作。 名人推薦 專文導讀──陳立樵|輔仁大學歷史系副教授 聯名推薦──包修平|暨南國際大學歷史學系助理教授/ 張育軒|「說說伊朗」專頁創辦人 「再也沒有充分理由去對我們近代如此關鍵的歷史事件保密了。對伊朗的每一位學童來說,這件事實都是眾所皆知。彈壓細節只會扭曲歷史,並助長各方製造神話。」──作者亞伯拉罕米安接受伊朗線上雜誌《Tableau》訪談節錄 「伊朗長久以來面對西方帝國主義的壓迫,本來就有許多抵抗,時至今日的反美情緒,不過就是伊朗的日常,美國只是這時代伊朗抵抗的對象而已。問題在於這個時代我們一切向美國看齊,與美國對抗的國家

都是流氓國家、恐怖主義的溫床,才使得我們被以美國為主的輿論觀點蒙蔽了。我們可以反思,既然西方勢力都能壓迫伊朗,那為什麼伊朗不能抵抗呢?美國都能弄垮穆沙迪克政府,那何梅尼以降的伊朗政府為什麼不能反對與痛恨美國呢?這也是《一九五三》這本書深具價值之處。它讓讀者知道,外來強權操弄伊朗政局的邪惡動機與行為。」──陳立樵,輔仁大學歷史系副教授 「1953年伊朗政變是伊朗近代最重要的事件之一。作者破除了「西方不得已策劃政變」和「冷戰背景」的迷思,直指石油掌控權才是核心問題。更重要的是本書探討這場事件的深遠影響,不僅讓伊朗政治對西方更加偏執多疑,而且雙方持續無法正常交往,更破壞了二十世紀以來,伊朗人追

求一個正常健康、民主自由國家的願望。」──張育軒,「說說伊朗」專頁創辦人 國際佳評 本書為理解當代世界,做出了巨大貢獻。──諾姆.杭士基(Noam Chomsky),知名語言學家、左派公共評論者 任何關心伊朗在當今世界上的角色的人必讀之物。──《哈潑》雜誌(Harper's Magazine) 這本書之所以重要,不只是因為對過去歷史的介紹;更重要的是,它可能也在預測未來。──《反擊》雜誌(Counterpunch) 下筆精妙、鋪陳清晰、論述勻稱。──《旁觀者》雜誌(The Spectator) 對前人之作進行有價值的糾正,是對伊朗歷史的重要貢獻。──《美國歷史評

論》(American Historical Review) 一個引人入勝的故事,探討位於危機核心的陰謀、心計與個人。──《出版人週刊》(Publishers Weekly) 想清楚理解當前美伊關係背後歷史淵源的人,本書是必讀之作。──《圖書館雜誌》(Library Journal) 對境外勢力一手策劃的1953年政變的相關可讀研究,提醒了我們那不變的事件淵藪:石油。──《科克斯書評》(Kirkus Reviews) 對歷史事件的嶄新見解。──Reason.com 論據確鑿的記述,將成為研究者理解當代中東局勢不可或缺的讀物。──Choice

論治理模式之線上爭議解決——以「人肉搜索」之規制為例

為了解決流氓教授陸哥是誰 的問題,作者葉丹妮 這樣論述:

中國大陸人肉搜索的繁榮得益於資訊科技的發展以及線上人際交往的頻繁與社區文化的興起。其對隱私的肆意侵害,高效卻易受利用的危險性質,以及隨之而來的網絡暴力引起公眾道德恐慌,擔心網絡成為法外之地,試圖對這一行為進行規制,甚至禁止。但人肉搜索也有正面意义,在傳統媒體失語的情況下,通過大規模的公民協作調查社會熱點事件,滿足大眾對真相的需求,制裁道德規範的破壞者,監督政府及公共事務。現行的法律可以對人肉搜索進行制約,技術措施對網絡行為的規制也十分有效。但法律和技術措施有各自的局限:法律不適合處理複雜、專業、需要個案處理的線上爭議;不透明的技術措施的危害可能遠大於其裨益。而自律的實踐也因為中國大陸公民社會

力量薄弱沒有成效。因此本文希望發展一套線上爭議解決和規則形成的機制,能夠及時、靈活地參與人肉搜索等爭議事件的過程中,這需要引入新的法律典範,一種自下而上,多方共同參與的治理模式。資訊社會具有高度複雜性和動態性,這意味著反映並用以調節社會關係的法律制度也要相應改變自身。德國學者屠布涅把諾內特與賽爾茲尼克所主張法律體系的「內在的動力」的構思與哈伯瑪斯有關「社會組織原則」與盧曼「社會上適當的複雜性」這些涉及外部環境的法學思想結合起來,得出法律還會進入「反思性」階段之結論。在這一階段,法律不再輕易干涉社會過程,而為其結果負責任,法律的重心轉移到對自律機制的設計、推動、修正或重建上。法律成為行動協調的體

系,也就是協調社會次級體系所產生的行動。治理模式一反過去法律控制、對抗的模式,採用政府、私營部門和個人共同參與、協商的「多利益方模式」。 本文主張,治理模式在處理人肉搜索等線上爭議時,較能調和不同價值之間的衝突。本文建議將治理模式應用於線上社區的爭議解決及規則形成機制,提供參與和對話的空間,以便形成廣泛認同的社區價值和社區規則。

流氓教授陸哥是誰的網路口碑排行榜

-

#1.四川乐山峨边彝族自治县新出的女生伤感的歌曲有哪些

为您提供:哪些地方有选秀节目、鬼畜洗脑的歌有哪些、越剧梁祝有哪些折子戏、请举例说明影响小学数学课程目标的基本因素有哪些?、不能骄傲的故事有哪些、马丽沈腾艾伦 ... 於 dg2.syhtl.com -

#2.永恆的兄弟!(改編自「流氓教授」!) @ 記事 - 隨意窩

有一則故事是我必須要講的,因為這是我的真實故事,從這篇故事當中可以知道,我能有今日的成就都是我兄弟給我的。 我從小在基隆的「流氓坑」長大,我從梭哈學會英文 ... 於 blog.xuite.net -

#3.Re: 可以問林流氓教授的八卦嗎? - 精華區ck55th320

好我偷偷掛在這題目下今天開講太陽會吳X潭吳X潭當年算是羅董有幫忙的,吳也很感恩羅對他這些故事我想網路都查得到我不說了從天道盟特攻隊講起. 於 www.ptt.cc -

#4.流氓教授陸哥是誰文章標籤 - 綠色工廠

最新下載 · 2023 HEIC 圖片轉檔推薦Coolmuster HEIC Converter 免安裝版下載 · 限時免費Vovsoft Domain Checker Giveaway 網址可用性批次檢查工具 · Privacy Eraser 教你如何 ... 於 blog.easylife.tw -

#5.流氓教授(2001年版游堅煜等導演電視劇)

流氓教授 (鐵窗教授)劇情介紹,演職員表,演員表,職員表,電視劇表現,分集劇情,音樂原聲,金鐘獎, ... 本詞條是多義詞,共3個義項 ... 金鋪老闆, 王國梁, 陸哥手下. 於 www.newton.com.tw -

#6.餐飲學院雜誌vol.22 - 第 11 頁 - Google 圖書結果

... 映象設計刊登陸力的胆客主打三层声度之精义通章室就新常差的因應之道疫家之自己受午餐以求度胡路行銷餐廳醫院自造性应是的結著行渐渐百声明的台变皇室看更發哥配置 ... 於 books.google.com.tw -

#7.基隆流氓 :: 加油地圖

加油地圖,流氓教授陸哥是誰,基隆丁台生,流氓教授阿潭,流氓教授林建隆現況,林建隆幫派,流氓教授一茶,林建隆吳桐潭ptt,月眉山流氓坑. 於 twcpc.moreptt.com -

#8.流氓教授濱哥

流氓教授第五十五集24 吳桐潭| 流氓教授陸哥是誰. 吳桐潭(1948年-),台灣基隆市人,綽號「阿潭」、「潭哥」,台灣著名本省掛黑道人物, ... 於 786323066.dogs-game.ru -

#9.流氓教授陸哥是誰 :: 全台葬儀社評價

全台葬儀社評價,丁台生臥軌,林建隆吳桐潭,林建隆丁台生,流氓教授演員名單,林建隆幫派,流氓教授林建隆現況,基隆流氓坑,吳桐潭ptt. 於 fd.iwiki.tw -

#10.流氓教授陸哥是誰的八卦,YOUTUBE、PTT和Yahoo名人娛樂 ...

吳桐潭| 流氓教授陸哥是誰... 吳桐潭(1948年-),台灣基隆市人,綽號「阿潭」、「潭哥」,台灣著名本省掛黑道人物, ... 於 gossip.mediatagtw.com -

#11.流氓教授(電視劇) - NiNa.Az

角色 演員 備註 林阿靠 盧靚 林建隆的大姊,建隆曾經去台北投靠 林寶猜 幼年:山田摩衣 成年:方馨 林建隆的二姊,嫁給印刷廠老闆純良 林阿咪 陳誼 林建隆的三姊 於 www.wiki2.zh-cn.nina.az -

#12.吳桐潭 | 流氓教授陸哥是誰 - 訂房優惠

吳桐潭| 流氓教授陸哥是誰 ... 吳桐潭(1948年-),台灣基隆市人,綽號「阿潭」、「潭哥」,台灣著名本省掛黑道人物,為天道盟發起者之一、天道盟太陽會創立者與精神領袖, ... 於 twagoda.com -

#13.韓劇doctors 劇情2023

當他重新成為一名神經外科教授回到了國日醫院,遇到了成為了醫生的慧靜, ... 朴信惠、 金來沅擔綱主演,劇情講述女流氓劉慧靜(朴信惠飾)生活跌至 ... 於 malatyasuaritmacihazi.store -

#14.流氓教授林建隆太太 :: 驅蟲專家

... 東吳大學賴妙淨,流氓教授林建隆現況,林建隆女兒,林建隆兒子,流氓教授陸哥是誰, ... 基隆市田寮港,原是活動於基隆廟口的地方角頭,與「流氓教授」林建隆熟識。, ... 於 pests.idataiwan.com -

#15.流氓教授線上看

出身在家庭環境困頓的林建隆,其父親是礦工,因一次意外使得其父親的左手手指被炸斷,使得林建隆的自卑感不禁油然而生,性情也漸漸地變得叛逆, ... 於 tv.wfuapp.com -

#16.電視劇《流氓教授》中飾演陸哥的是誰? - 旅遊日本住宿評價

《流氓教授》中飾演陸哥的,原來是大名鼎鼎歌唱明星「巫啟賢」!「巫啟賢」是一位馬來西亞歌手,是馬來西亞霹靂州金寶華人,人稱「巫老師」,持有中華民國永久居留證, ... 於 hotel.igotojapan.com -

#17.超勵志!礦工的兒子林建隆【流氓教授全集】 第45集- YouTube

這齣戲由原著「 流氓教授 」所改的連續劇。敘述一個礦工的兒子,如何從一個天真的小孩,變成了被管訓的流氓,進而在獄中洗心革面發憤念書。 於 www.youtube.com -

#18.流氓教授[2001年版游堅煜等導演電視劇]

《流氓教授》又名《混混教授》是由中國台灣著名導演歐陽升、游堅煜執導,徐譽庭、周平之、林旻俊、方靜儀、杜政哲、 ... 巫啟賢, 陸海德, 簡介陸哥,山東籍的黑道大哥. 於 www.jendow.com.tw -

#19.博客來-孤兒阿鐵

流氓教授 林建隆繼《流氓教授》、《刺歸少年》之後,最震撼人心的第三部曲!台視即將改編成連續劇! 《孤兒阿鐵》是林建隆的最新長篇力作,他以細膩的筆法、壯闊的 ... 於 www.books.com.tw -

#20.流氓教授| 台灣配音維基 - Wiki Index | | Fandom

作品名稱 台灣首播日期 台灣播出頻道 海外播出頻道 苦戀花 1997年 中視無線台 湖南衛視 真命天子 1998年5月11日 民視無線台 泉州電視台‑4 (台語原... 春天後母心春天父母心 1998年9月2日 1998年12月24日 民視無線台 新傳媒U頻道 於 vocustaiwan.fandom.com -

#21.2023 數字台灣 - mahsunhaber.online

20211010 數字台灣hd377 獨家》靠購併做一哥國巨的攀達顛峰之路謝金河陳泰銘 ... 我的好朋友谷月涵參加劉憶如教授的北威論壇,說出了:台股絕對是泡沫 ... 於 mahsunhaber.online -

#22.「流氓教授陸哥」情報資訊整理 - 食在北台灣

查看基隆市六合小吃店相關資訊,以下是「流氓教授陸哥」的食在北台灣情報,各位大大好: 我在看了流氓教授DVD之後,有幾個問題,一、劇中的臭屁賴,是真的跟林教授有 ... 於 lovetpe.com -

#23.流氓教授(電視劇)

《流氓教授》是一部2001年所播映的台灣電視劇,每週一至週五的晚上八點於台視播放,共63集。 此部電視劇是改編自林建隆教授的自傳小說《流氓教授》。 於 zh.wikipedia-on-ipfs.org -

#24.Re: [問卦] 臭屁賴當年有多臭屁? - 八卦 - PTT Web

八卦是這部這部其實當年收視率不算很好吧不能說叫好不叫座問題是當年隔壁台對打的是更更紅的飛龍在天大部分都是飛龍看完剩30左右才轉台看流氓教授當年 ... 於 pttweb.tw -

#25.數字台灣- 2023

20211010 數字台灣hd377 獨家》靠購併做一哥國巨的攀達顛峰之路謝金河陳泰銘 ... 我的好朋友谷月涵參加劉憶如教授的北威論壇,說出了:台股絕對是泡沫 ... 於 apta.me.uk -

#26.從吳桐潭說起 - 華視新聞網

... 隱憂,的確,最近兩岸互動頻繁,雙方關係的發展,可以說是變數橫生、外 ... 盟」的核心人物,也是警方登記在案的惡性流氓,潛逃大陸的吳桐潭,被 ... 於 news.cts.com.tw -

#27.2023 管訓隊鄧佳華- loprtas.online

事後鄧男友人許姓大學生表示,該事件為是排演好的。 ... 更多佳華影片:https://www 管訓之帥劇情簡介[ 编辑] 《流氓教授》工作服背面. 於 loprtas.online -

#28.流氓教授 - 快懂百科

《流氓教授》又名《混混教授》,是由欧阳升、游坚煜执导,徐誉庭、周平之、林旻俊、方静仪、杜政哲、赖正杰、彭盛青编剧,王识贤、潘仪君、杨烈、方文琳、吴佳珊、廖 ... 於 www.baike.com -

#29.數字台灣- 2023 - fast-t.org.uk

20211010 數字台灣hd377 獨家》靠購併做一哥國巨的攀達顛峰之路謝金河陳泰銘 ... 我的好朋友谷月涵參加劉憶如教授的北威論壇,說出了:台股絕對是泡沫股市,大家一定要 ... 於 fast-t.org.uk -

#30.吳桐潭70歲大壽。妻子48歲。19歲的時候就認識了吳桐潭

吳桐潭出身基隆市田寮港,原是活動於基隆廟口的地方角頭,與「流氓教授」林建隆熟識。在這裡,吳桐潭,整合幫派資源,成為著名幫派領袖。1985年,因一 ... 於 lifethedog.pixnet.net -

#31.狼英文2023

剧情简介:痞性十足的冷锋(吴京饰)屡屡惹祸,有人说他是流氓,是痞子, 也有人说 ... 復旦大學吳心伯教授認為,中國目前的「戰狼」外交是對以美國為首的西方「曲解和 ... 於 gurciihaber.online -

#32.台視戲劇- 有迷有發現 山東幫的老大是誰飾演的呢~~~ 請 ...

想再次複習這邊請⬇⬇⬇ https://fb.watch/7m06XjunGA/ · 經典戲劇【流氓教授】 · 每日早上8點、晚間6點 YOUTUBE TTV 台視官方頻道 台視戲劇粉絲團獨家線上看... 於 m.facebook.com -

#33.流氓教授陸哥是誰2023-精選在Youtube/網路影片/Dcard上的 ...

流氓教授陆 海德扮演者是演员巫启贤,陆海德陆哥,山东籍的黑道大哥. ... 音乐事业。1988年首次在台湾和马来西亚同时发行专辑《你是我的唯一》,进入台湾 ... 於 year.gotokeyword.com -

#34.酒醉大鬧基隆大佛禪院「流氓教授」親弟嗆警來單挑 - ETtoday

警方清查林男背景,發現林男口中的「哥哥」是被稱為「流氓教授」的林建隆,不過,最後林建隆也沒有出現,廟方人員也不打算提告,林男被警方驅離後,結束這 ... 於 www.ettoday.net -

#35.獨/童星參選議員可愛劇照首曝光 - Yahoo奇摩汽車

《長男的媳婦》由陳美鳳等人演出,《流氓教授》則是王識賢等人為主角,身為小童星的山田摩衣與本土一哥、一姊一同演出。山田摩衣說,這些前輩會用引導的 ... 於 autos.yahoo.com.tw -

#36.流氓教授陸哥原型 :: 全台寺廟百科

查看花蓮縣吉林茶園相關資訊,以下是「流氓教授陸哥是誰」的愛呷宜花東情報,此部電視劇是改編自林建隆教授的自傳小說《流氓教授》。,吳桐潭(1948年-),台灣基隆市 ... 於 temple.imobile01.com -

#37.流氓教授(電視劇) - 維基百科,自由的百科全書

角色 演員 備註 林阿靠 盧靚 林建隆的大姊,建隆曾經去台北投靠 林寶猜 幼年:山田摩衣 成年:方馨 林建隆的二姊,嫁給印刷廠老闆純良 林阿咪 陳誼 林建隆的三姊 於 zh.wikipedia.org -

#38.混混教授 - 華人百科

《混混教授》又名《流氓教授》出身在家庭環境困頓的林建隆,其父親是礦工,因一次意外使得其父親的左手手指被炸斷,使得林建隆的自卑感不禁油然而生,性情也漸漸地變得叛逆 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#39.建中流氓

从有关辞典的释义来看,对流氓所下的定义大致如下:一是指居所不定之流浪者。 ... 林建隆吳桐潭,流氓教授林建隆太太,流氓教授陸哥是誰,流氓教授林建隆 ... 於 254648039.ecdietl.edu.pl -

#40.校花的近身武神 - 筆趣繁體小説閲讀

第1883章1883 霜婆婆來了 第1882章1882 又揍一頓 第1881章1881 自然是揍你 第1880章1880 要人 第1879章1879 兩個敗家子 第1878章1878 一箭雙鵰 第1877 ... 於 www.fantitxt.org -

#41.流氓教授陸哥是誰? 在獄中補完高中學歷,出獄後如願考上大學 ...

吳桐潭(1948年-),台灣基隆市人,綽號「阿潭」、「潭哥」,台灣著名本省掛黑道人物,為天道盟發起者之一、天道盟太陽會創立者與精神領袖,也是台灣最具代表性的大哥 ... 於 home.wenewstw.com -

#42.流氓教授_百度百科

《流氓教授》又名《混混教授》出身在家庭環境困頓的林建隆,其父親是礦工,因一次意外使得其父親的左手手指被炸斷,使得林建隆的自卑感不禁油然而生,性情也漸漸地變得叛逆 ... 於 baike.baidu.hk