法律是什麼法哲學的思辨旅程的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦長谷部恭男寫的 法律是什麼?法哲學的思辨旅程 和日本辯護士連合會的 法庭辯護技術都 可以從中找到所需的評價。

另外網站法律是什麼?法哲學的思辨旅程- 長谷部恭男 - Readmoo也說明:法律是什麼?法哲學的思辨旅程 》電子書- 如果法律是社會正義和道德的底線,我們更該想想,法律究竟是什麼!日本憲法學權威以日常生活的例子, ...

這兩本書分別來自商周出版 和新學林所出版 。

輔仁大學 法律學系 黃源盛所指導 趙萃文的 刑法親屬間倫常規範的成與變 (2020),提出法律是什麼法哲學的思辨旅程關鍵因素是什麼,來自於刑法倫常規範、法益、道德、傳統儒家。

而第二篇論文國立成功大學 法律學系 許育典所指導 蔡文健的 多元文化國、文化基本權與原住民族刑事法上文化抗辯:兼論文化抗辯在民事侵權及行政制裁領域適用的可行性分析 (2020),提出因為有 多元文化、原住民族、文化抗辯、信仰自由、基本權利水平效力、基本權衝突、利益衡量的重點而找出了 法律是什麼法哲學的思辨旅程的解答。

最後網站[法律是什麼?法哲學的思辨旅程]社會科學熱賣好書則補充:法律是什麼?法哲學的思辨旅程 在博客來社會科學熱銷熱門暢銷社會科學好書當然要推薦給你博客來社會科學-法律分類評比社會科學好書定價:280元優惠 ...

法律是什麼?法哲學的思辨旅程

為了解決法律是什麼法哲學的思辨旅程 的問題,作者長谷部恭男 這樣論述:

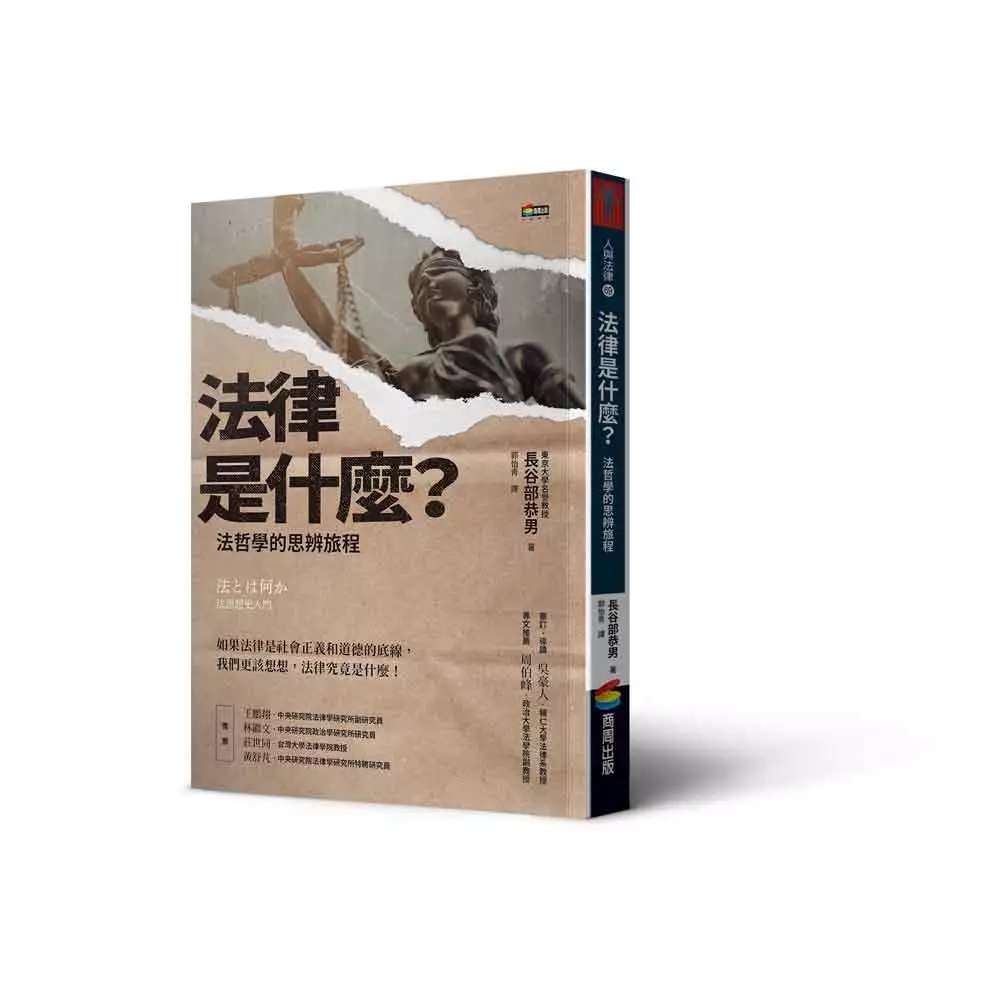

如果法律是社會正義和道德的底線, 我們更該想想,法律究竟是什麼! 審訂、導讀 吳豪人 輔仁大學法律學系教授 專文推薦 周伯峰 政治大學法學院副教授 推薦 王鵬翔 中央研究院法律學研究所副研究員 林繼文 中央研究院政治學研究所研究員 莊世同 台灣大學法律學院教授 黃舒芃 法律學研究所特聘研究員 日本憲法學權威以日常生活的例子,從「人應如何生存」的角度出發,探究「國家」與「法律」的意義與價值 東京大學法學部教授長谷部恭南爬梳霍布斯、洛克、盧梭、康德的社會契約論傳統,闡釋人類成立國家的目的,包括維繫和平的社會生活、保障個人的權利與財產、重拾個人的自由,以及建立客觀的

法秩序。 以社會契約論導出的憲政主義為基礎,他接著介紹凱爾森、哈特、德沃金的學說,探討法律究竟是什麼,法律與強制力和道德之間的關係,法治的意義及其極限,並說明國家藉以存在的憲法與國民之間的關係。 最後,他解釋為了制定法律,大多數國家所採行的民主政治的運作原理,以及該如何防範多數決的錯誤。以蘇格拉底接受民主雅典的死刑判決為例,他以思考「人民是否有遵從法律的義務」作結。 思考「法律是什麼?」這個問題是一種培養公民力量的過程,而透過思考批判的能力培養過程,公民才不會淪為國家機關以「法律」為名進行奴役的對象,才夠格當一個國家主人。 ─—周伯峰 政治大學法學院副教授 長谷部教授的公民社會論,無論

在日本或台灣,都有很重要的當代意義。原因之一,是因為如今的公民社會所面臨的敵人,並不只是戰前般無所不至的國家權力。冷戰結束之後的新秩序,使得現代國家,幾乎毫無例外地必須在帝國主義與跨國資本的雙重箝制之下,放棄相當部分的主權。愈缺乏政治文本、公民社會愈不發達的國家,讓渡給帝國與跨國資本的主權愈多─—此處所謂的主權讓渡,說穿了就是讓渡公民的各種權利。 ─—吳豪人 輔仁大學法律學系教授

刑法親屬間倫常規範的成與變

為了解決法律是什麼法哲學的思辨旅程 的問題,作者趙萃文 這樣論述:

第一章 緒論:傳統中國刑律,禮與刑的關係始終糾葛難分。自1902年晚清變法修律以來,導入歐陸法學理念,將個人權利本位之立法思想引入中國。固有身分倫理思想精神或仍連續,但法制變動之推衍過程,是否讓立論有所撼動?本質上繼承自先秦儒家以來的倫理道德與法律規範間之關係,或更新或深化?台灣自民國99年《刑法》第294條有義務遺棄罪、民國108年第272條殺尊親屬罪、第286條妨礙自然發育罪之修正,都開啟重新調整尊卑親屬間社會地位平權對等之契機。本論文即欲藉此修法機會,探討傳統中國倫常規範之生成演變,及現行刑法中之倫常規範向何處去?

法庭辯護技術

為了解決法律是什麼法哲學的思辨旅程 的問題,作者日本辯護士連合會 這樣論述:

本書特色 本書係日辯連(日本辯護士連合會)為因應日本裁判員制度的集作,以一件「殺人未遂案件」的擬例為共通基礎事實,全書共12章分由各專家(主要為律師)執筆,深入析述案例於各訴訟階段的辯護技術。日辯連為配合日本裁判員新制實施,認有強化法庭辯護技術之需要,乃延攬美國法庭技術研究所(NITA)師資赴日講授法庭辯護技術,本書可謂係受NITA課程的影響而誕生。未來我國之人民參與審判制度何去何從,固未有定論,但他山之石仍可攻錯,本書部分章節述及交互詰問、言詞辯論等技術部分,對我國現制實務仍有相當助益。

多元文化國、文化基本權與原住民族刑事法上文化抗辯:兼論文化抗辯在民事侵權及行政制裁領域適用的可行性分析

為了解決法律是什麼法哲學的思辨旅程 的問題,作者蔡文健 這樣論述:

二次大戰後,中華民國政府從日本手中接收台灣,由於當時直接將在中國所制定的中華民國刑法典,適用於台灣這塊土地上,所以許多行為的入罪,與犯罪定義的出現,就是在漢族觀點下,未經原住民族的同意,即直接適用在原住民族的身上。一直以來,原住民族因為原、漢文化衝突而導致犯罪者,不勝枚舉,而這些案件背後所隱藏的族群歧視,與文化差異的問題,一直未被重視與凸顯。 晚近學說上逐漸引進討論的文化辯護或稱為文化抗辯概念,源自於美國,目前學說上,針對文化抗辯的研究方向,主要都是聚焦在被告是否得以主張,欠缺故意或罪責,要求減輕刑責、或是無罪的判決;也就是說比較集中在刑事實體、或是程序法上,而且已經有一定的研究成果。

但是目前國內文獻,針對文化抗辯,甚少有直接上溯到憲法上找尋其憲法上正當性的立基點。針對此一源自於刑事法上的概念。本論文嘗試先從憲法的角度,作為切入點。如果文化抗辯在我國憲法框架中,具備一定的憲法上正當性,甚至與基本權利有重大的關聯,則此時,基於基本權的垂直效力與水平效力,文化抗辯在民事法領域與行政法領域仍應有一定適用的空間,故此時討論的重點,毋寧應由文化抗辯是否可以在民事或行政法領域適用,變成文化抗辯應該如何在民事或行政法領域適用。

想知道法律是什麼法哲學的思辨旅程更多一定要看下面主題

法律是什麼法哲學的思辨旅程的網路口碑排行榜

-

#1.法律是什么法哲学的思辨旅程: [日]长谷部恭男 - Amazon.com

《法律是什么法哲学的思辨旅程》共分三大部分:一、国家从何而来?二、国家和法律如何影响人的行为及判断?三、民主为什么是个好东西?从不同思想家的论述中,我们将 ... 於 www.amazon.com -

#2.郭怡青- 德臻法律事務所

著作 · 法律是什麼?法哲學的思辨旅程,商周出版,2012年(譯著) · 法庭辯護技術,新學林,2013年(合譯). 於 www.themislaw.com.tw -

#3.法律是什麼?法哲學的思辨旅程- 長谷部恭男 - Readmoo

法律是什麼?法哲學的思辨旅程 》電子書- 如果法律是社會正義和道德的底線,我們更該想想,法律究竟是什麼!日本憲法學權威以日常生活的例子, ... 於 readmoo.com -

#4.[法律是什麼?法哲學的思辨旅程]社會科學熱賣好書

法律是什麼?法哲學的思辨旅程 在博客來社會科學熱銷熱門暢銷社會科學好書當然要推薦給你博客來社會科學-法律分類評比社會科學好書定價:280元優惠 ... 於 asciences09.pixnet.net -

#5.郭怡青-FindBook 找書網

FindBook 找書網:郭怡青, 書名:法律是什麼?法哲學的思辨旅程【金石堂、博客來熱銷】,作者:長谷部恭男,出版社:商周出版股份有限公司,出版日期:2022-09-29,圖書選購價格 ... 於 findbook.com.tw -

#6.新學林出版股份有限公司, profile picture

法哲學的思辨旅程 」(商周出版)一書;於本書負責翻譯之章節為第13章、 ... 所翻譯班中日文組肄業,現任律州聯合法律事務所律師,譯有「法律是什麼? 於 m.facebook.com -

#7.法庭辯護技術(第2版) - 新學林

台灣大學法律學系畢業、輔仁大學跨文化研究所翻譯班中日文組肄業,現任律州聯合法律事務所律師,譯有「法律是什麼?──法哲學的思辨旅程」(商周出版)一書;於本書 ... 於 sharing.com.tw -

#8.法律是什麼?法哲學的思辨旅程| 心靈/人文/科普 - Yahoo 購物

法律是什麼?法哲學的思辨旅程,心靈/人文/科普,作者:長谷部恭男、出版社:商周出版、出版日期:2012-11-09. 於 tw.buy.yahoo.com -

#9.《法律是什麼法哲學的思辨旅程》 - 壹讀

法律是什麼——法哲學的思辨旅程 》以「小王子」的故事為開篇,日本憲法學家長谷部恭男深入淺出地講述了兩千多年來法哲學的故事,探討國家、法律、道德與 ... 於 read01.com -

#10.法律是什麼?法哲學的思辨旅程 - Pubu

我們更該想想,法律究竟是什麼! 審訂、導讀 吳豪人 輔仁大學法律學系教授專文推薦 周伯峰 政治大學法學院副教授 推薦王鵬翔 中央研究院法律學研究所 ... 於 www.pubu.com.tw -

#11.法律是什麼?:法哲學的思辨旅程| 長谷部恭男著;郭怡青譯

內容簡介 如果法律是社會正義和道德的底線,我們是不是應該要想想,法律究竟是什麼! 世上是否存在普遍正確、良善的行為準則?究竟「法律」是什麼?道德又是什麼? 於 ebook.hyread.com.tw -

#12.【線上哲學讀書會】《法律是什麼?》可以吃嗎?

法哲學的思辨旅程. 在日本憲法學者長谷部恭男的《法律是什麼?》(2012) 一書中,他自稱他對以上這些基本問題——法律哲學的問題——非常好奇,但他發現對政治思想史或法 ... 於 www.accupass.com -

#13.國立板橋高中WebOPAC 圖書線上公用目錄查詢

第1 筆, 法律是什麼? .法哲學的思辨旅程/長谷部恭男著;郭怡青譯.--二版.--臺北市.--商周.--2022[民111]. 第2 筆, 律師也有良心,怎麼了嗎? .卡債不用全還、車禍對方錯了 ... 於 203.64.161.16 -

#14.读法律是什么,法哲学的思辨旅程序章及第一章有感 - 知乎专栏

读法律是什么,法哲学的思辨旅程序章及第一章有感序章:对你而言,法律是什么? 作者以《小王子》的故事提出每个人都能和事物或其他人建立亲密关系, ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#15.[法律是什麼?法哲學的思辨旅程]好書推薦

法律是什麼?法哲學的思辨旅程 買到賺到買過的朋友都說物超所值博客來社會科學-法律分類優質推薦定價:280元優惠價:7折196元優惠期限:2014年04月02日 ... 於 issues08.pixnet.net -

#16.法律是什麼? - 哲學新媒體

法律是 什麼? 法哲學的思辨旅程 ... 如果法律是社會正義和道德的底線,我們是不是應該要想想,法律究竟是什麼! ... 最後,蘇格拉底堅持遵從雅典國法,接受判決。 於 philomedium.com -

#17.法律是什麼?法哲學的思辨旅程出版社:商周出版作者

法律是什麼?法哲學的思辨旅程 出版社:商周出版作者:長谷部恭男優惠價:79折221元如果法律是社會正義和道德的底線,我們是不是應該要想想,法律究竟是 ... 於 bookcup.pixnet.net -

#18.《我们头上的灿烂星空》第六章:思辨精神—— 质疑 - 万维博客

人类从野蛮走向文明的旅程就是用理性代替本能和用思辨代替直觉的过程, ... 道德、宗教和哲学是一个社会的世界观和行为准则,因此,它们和功利的距离 ... 於 blog.creaders.net -

#19.美魔女律師教你生活不犯錯:人人都需要知道的法律常識 - 電子書

美魔女律師教你生活不犯錯:人人都需要知道的法律常識,自己的人生自己顧!-社會科學電子書-你是法律小白嗎?法律不保障「權利 ... 法哲學的思辨旅程. 於 mybook.taiwanmobile.com -

#20.天主教輔仁大學課程大綱

本學期課程會以日本學者長谷部恭男所撰寫之『法律是什麼?法哲學的思辨旅程』一書為教科書,長谷部恭男的著作可以說採用了一種「憲政法理學」的思路,從國家 ... 於 140.136.251.64 -

#21.法律是什麼?法哲學的思辨旅程線上看,實用書 ... - BookWalker

BOOK☆WALKER 台灣漫讀/ 電子書平台 · 購書:240元 · 如果法律是社會正義和道德的底線, 我們更該想想,法律究竟是什麼! · 長谷部恭男 · 全系列作共1冊. 於 www.bookwalker.com.tw -

#22.國立板橋高中WebOPAC 圖書線上公用目錄查詢

您可能對下列書目也會有興趣… 法律是什麼? .法哲學的思辨旅程/長谷部恭男著;郭怡青譯.--二版.--臺北市. 於 library.pcsh.ntpc.edu.tw -

#23.法哲学视域下的暴力批判 - 参考网

在自然法学派看来,法的观念应当同人的价值观念和道德观念相一致。[日]长谷部恭男:《法律是什么?——法哲学的思辨旅程》,郭怡青译,北京:中国政法 ... 於 m.fx361.com -

#24.探讨法起源及概念_检察日报社多媒体数字报刊平台

书名:法律是什么——法哲学的思辨旅程. 作者:长谷部恭男. 出版社:中国政法大学出版社. 【内容简介】为了探讨“法”的起源及概念,日本早稻田大学宪法学 ... 於 newspaper.jcrb.com -

#25.電子書〉法律是什麼?法哲學的思辨旅程 - udn 讀書吧

法律是什麼?法哲學的思辨旅程 · 作者. 長谷部恭男 · 譯者. 郭怡青 · 出版社. 商周出版/城邦文化 · 格式. EPUB(流動版面) · 出版日期. 2022-11-09 · 分級. 普級. 於 reading.udn.com -

#26.《法哲學:自然法研究》從公投到轉型正義 - YouTube

法哲學的思辨 ,也關乎公民教育和文化。 ... 成為當代熱門的 法哲學 辯論,各國也在憲法中明定保障人權、正當 法律 程序、保留人民有議決 法律 政策可能性的 ... 於 www.youtube.com -

#27.法律是什麼?法哲學的思辨旅程- 作者長谷部恭男 - Rakuten Kobo

法哲學的思辨旅程 法とは何か法思想史入門》。如果法律是社會正義和道德的底線, 我們更該想想,法律究竟是什麼! 審訂、導讀吳豪人輔仁大學法律學系 ... 於 www.kobo.com -

#28.法律是什麼? : 法哲學的思辨旅程/ 長谷部恭男著; 郭怡青譯

法律是什麼? : 法哲學的思辨旅程 / 長谷部恭男著; 郭怡青譯. 法律是什麼? : 法哲學的思辨旅程/ 長谷部恭男著; 郭怡青譯. 學院. 法律學院 . . . 網站瀏覽人次 ... 於 home.lib.fju.edu.tw -

#29.來問問哲學家:你沒想到的好問題,以及它們的答案

戴瑪〔Candice Delmas〕,許瑞宋譯,時報出版,2019) ☆法律哲學:《法律是什麼?法哲學的思辨旅程》(法とは何か:法思想史入門,長谷部恭男〔はせべやすお〕郭怡青譯, ... 於 books.google.com.tw -

#30.非正式住居強制拆遷之公共利益? - 政大機構典藏

故自承認政治的觀點出發,非正式住居者亦應受正當法律程序保障,才是社會正義實踐之基礎。 ... 法哲學的思辨旅程》序,郭怡青譯,長谷部恭男原著,臺北:商周出版。 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#31.法律是什麼?法哲學的思辨旅程 - momo購物網

法律是什麼?法哲學的思辨旅程. 上一個商品 下一個商品 品號:10560328. 電子書. 折扣後價格211元. 實體書. 折扣後價格268元 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#32.法律是什麼?法哲學的思辨旅程出版社:商周出版作者:長谷***讀 ...

法律是什麼?法哲學的思辨旅程 出版社:商周出版作者:長谷部恭男優惠價:79折221元如果法律是社會正義和道德的底線,我們是不是應該要想想,法律究竟是 ... 於 bookloud.pixnet.net -

#33.如何購買[法律是什麼?法哲學的思辨旅程] - 博客來

法律是什麼?法哲學的思辨旅程 特惠價網友評鑑4顆星買過的朋友都說物超所值博客來社會科學-法律分類網友推薦定價:280元優惠價:7折196元優惠 ... 於 comunity.pixnet.net -

#34.暢銷書排行榜 法律是什麼?法哲學的思辨旅程社會學

博客來金石堂網路書店-暢銷書排行榜-法律本週排行榜第一名: 法律是什麼?法哲學的思辨旅程很多網友都推薦說讚喔另外列出金石堂博客來網路書店法律類 ... 於 saki0562.pixnet.net -

#35.法律是什麼?法哲學的思辨旅程| MONSTER 101 博客來排行榜 ...

書名: 法律是什麼?法哲學的思辨旅程; 出版社: 商周出版; 出版日: 2012/11/10; 作者: 長谷部恭男; 翻譯: 郭怡青; 語言: 繁體中文; ISBN: 9789862722602 ... 於 www.chimingpublishing.com -

#36.北京航空航天大学

法律是什么?:法哲学的思辨旅程. D90/540(日) 长谷部恭男著/ 中国政法大学出版社/ 2015. 馆藏(1) / 可借(1). 法律是什麼?:法哲學的思辨旅程:法思想史入門. 於 mlib.buaa.edu.cn -

#37.法律是什麼?法哲學的思辨旅程/長谷部恭男【城邦讀書花園】

法律是什麼?法哲學的思辨旅程 /長谷部恭男【城邦讀書花園】. $269. $340. 2 件9.5折. 尚無評價. 1 已售出. 賣場優惠券. 組合. 任選2 件,可享9.5折. 於 shopee.tw -

#38.法律是什么:法哲学的思辨旅程

法律是什么:法哲学的思辨旅程 -【日】长谷部恭男著,郭怡青译-所属分类:图书>法律>理论法学| 微博-随时随地分享身边的新鲜事儿. 於 weibo.com -

#39.法律是什麼?法哲學的思辨旅程 - 金石堂

書名:法律是什麼?法哲學的思辨旅程| 語言:中文繁體| ISBN:9786263183933 | 出版社:商周出版| 作者:長谷部恭男| 出版日期:2022/09/29 | 類別:社會哲思. 於 www.kingstone.com.tw -

#40.法律是什么? - 豆瓣读书

副标题: 法哲学的思辨旅程 原作名: 法とは何か:法思想史入门 译者: 郭怡青 ... 如果法律是社会正义和道德的底线,我们是不是应该先想想,法律究竟是什么? 於 book.douban.com -

#41.臺大人文庫_書目清單 - 特色館藏

資料類型 書名 出版年 文庫號 系所單位 Book 法律是什麼? : 法哲學的思辨旅程 2012(民101) A010 032‑1 法律系 Book 移心 2007 9010 013‑2 v.4 電機系 Book 郎咸平說: 中國經濟到了最危險的邊緣 2012. 3230 006‑1 經濟系 於 speccoll.lib.ntu.edu.tw -

#42.國立新竹高工圖書館

1 法律是什麼?:法哲學的思辨旅程. 長谷部恭男. 商周. 580.19/7846. 2. 正義的效益:一場法學與經濟學的. 思辨之旅. 熊秉元. 商周. 580.1655/2121. 3 法律的概念. 於 www.hcvs.hc.edu.tw -

#43.【書評】《法律是什麼?》導讀 - M O M A T I N G 惜字亭‧習字廷

法哲學的思辨旅程 》(下稱本書),能為我們提供可行的思考方向,讓我們看見黑格爾的玫瑰。 入門書的選擇 為何這本法哲學入門書值得推薦?不妨先盤點台灣相關領域的現況。在 ... 於 momating.weebly.com -

#44.法律是什么——法哲学的思辨旅程 - 新浪新闻

《法律是什么——法哲学的思辨旅程》以“小王子”的故事为开篇,日本宪法学家长谷部恭男深入浅出地讲述了两千多年来法哲学的故事,探讨国家、法律、道德与公民 ... 於 news.sina.cn -

#45.法哲學 - MBA智库百科

法哲學 是西方國家關於法的基本理論的一門學科,又稱法律哲學,是從哲學的角度和用哲學的方法來研究和思考法學問題的一種綜合學科。法哲學的研究對象主要不在於現實中或 ... 於 wiki.mbalib.com -

#46.長谷部恭男- 人氣推薦- 2023年6月| 露天市集

長谷部恭男網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。《度度鳥》法律是什麼?法哲學的思辨旅程│商周(城邦)│長谷部恭男│定價:340元【露天書寶 ... 於 www.ruten.com.tw -

#47.法律是什麼?法哲學的思辨旅程/9786263183933/商周/長谷部 ...

如果法律是社會正義和道德的底線, 我們更該想想,法律究竟是什麼! 審訂、導讀吳豪人輔仁大學法律學系教授專文推薦周伯峰政治大學法學院副教授推薦王鵬翔中央研究院 ... 於 comfibooks.com -

#48.內湖高中109 學年度高一國文科暑假閱讀參考書單2021/07/01

121 正義:一場思辨之旅. 法政. 122 江湖在走,法律要懂:法律白話文小學堂. 法政. 123 法律是什麼?法哲學的思辨旅程. 於 www.nhsh.tp.edu.tw -

#49.正版法律是什麼——法哲學的思辨旅程/(日)長谷部恭男著 - 淘寶

歡迎來到淘寶Taobao政法大學出版社圖書專營店,選購正版法律是什麼——法哲學的思辨旅程/(日)長谷部恭男著;郭怡青譯法律學術譯著經典法學暢銷圖書,ISBN ... 於 world.taobao.com -

#50.读书| 法律的无解之题——评《法律是什么:法哲学的思辨旅程》

好的书籍并不提供答案,而是提出问题。 日本早稻田大学法学部教授长谷部恭男的《法律是什么:法哲学的思辨旅程》,这本200多页的小册子,几乎涵盖了 ... 於 victory.itslaw.com -

#51.法律是什麼?法哲學的思辨旅程 - 泛科學

如果法律是社會正義和道德的底線,我們是不是應該要想想,法律究竟是什麼! 世上是否存在普遍正確、良善的行為準則?究竟「法律」是什麼?道德又是什麼? 於 pansci.asia -

#52.法律| 博客來商品推薦 - 康是美網購eShop

律師袍下的世界:刑法、家事法、憲法、勞動事件一以貫之,原來沒有不一樣? ... 像法律人一樣思考:法學院長寫給年輕人的法學思辨與論理方法 ... 法哲學的思辨旅程. 於 shop.cosmed.com.tw -

#53.多元價值.寬容與法律 - 臺北市立大學圖書館

top 《多元價值、寬容與法律》 本書由民法、刑法、憲法、行政法等個別法律領域探討多元價值、寬容與法律,希望能補足台灣所欠缺的多元價值與寬容的觀念。 於 lib.utaipei.edu.tw -

#54.好書推薦-法律是什麼?法哲學的思辨旅程 - avasbook的部落格

法哲學的思辨旅程 詳細介紹(點我) 如果法律是社會正義和道德的底線,我們是不是應該要想想,法律究竟是什麼!「這是一本戰鬥的法思想史。 於 avasbook.pixnet.net -

#55.長谷部恭男:法律是什麼?從小王子與他的玫瑰花說起 - 每日頭條

作者=長谷部恭男早稻田大學憲法學教授來源=《法律是什麼?法哲學的思辨旅程》對你而言,法律是什麼?我不能和你一起玩,狐狸說,我還沒有被馴服。 於 kknews.cc -

#56.法律有關係:法律是什麼?怎麼變?如何影響我們生活?

新書折扣 · 王曉丹,國立政治大學法學院特聘教授,研究領域為法意識/法文化、女性主義法理學、人權法律民族誌、法律動員與社會轉型。 · 陳維曾,國立新加坡 ... 於 www.bookrep.com.tw -

#57.法庭辯護技術 - 三民網路書店

台灣大學法律學系畢業、輔仁大學跨文化研究所翻譯班中日文組肄業,現任律州聯合法律事務所律師,譯有「法律是什麼?──法哲學的思辨旅程」(商周出版)一書;於本書 ... 於 sanmin.com.tw -

#58.法律是什麼? 法哲學的思辨旅程| 誠品線上

法哲學的思辨旅程 :'如果法律是社會正義和道德的底線,我們是不是應該要想想,法律究竟是什麼!「這是一本戰鬥的法思想史。法律就是權利保護,而權利的獲得與 ... 於 www.eslite.com -

#59.裝有哲學問題紙條的碗與朱家安的長書單

法律哲學─. ☆ 《法律是什麼?法哲學的思辨旅程》(法とは何か:法思想史入門,長谷部恭男〔はせべやすお〕郭怡青譯,商周出版,2012) ... 於 www.readingtimesliteratureandart.com -

#60.今天學哲學了沒 - 第 318 頁 - Google 圖書結果

延伸電影除了書本之外'現在市面上也發行了許多哲學意涵豐富的電影。讀者們在閱讀書籍之後,也不妨透過這些 ... 《法律是什麼? |法哲學的思辨旅程》。商周出版。 5 邁可. 於 books.google.com.tw -

#61.法律是什麼? 法哲學的思辨旅程- University of Macau - Ex Libris

法律是什麼? 法哲學的思辨旅程 Available at UM Library 4/F C1 Law & Public Administration (K 230 H37 A3 Ho 2012). Send to. QR. Permalink. EndNote Desktop. 於 umlibrary.primo.exlibrisgroup.com -

#62.法哲學的思辨旅程- 最新文章 - 關鍵評論網

以社會契約論導出的憲政主義為基礎,長谷部恭男介紹凱爾森、哈特、德沃金的學說,探討法律究竟是什麼,法律與強制力和道德之間的關係,法治的意義及其極限,並說明國家藉以 ... 於 www.thenewslens.com -

#63.格劳秀斯指出,纵使神不存在,或是神并不关心人世间的事物

这已涉及法哲学的古老难题,法学的学科性质了。 《法律是什么?法哲学的思辨旅程》#书香商院打卡#1711442 不过,像蒙田这样的怀疑论者,也不认为人生之中没有任何事物 ... 於 www.uulucky.com -

#64.【暢銷書】法律是什麼?法哲學的思辨旅程[Fa Lv Shi Shen Me ...

法律是什麼?法哲學的思辨旅程 [Fa Lv Shi Shen Me ? Fa Zhe Xue De Si Bian Lv Cheng]~推薦! 作者:長谷部恭男譯者:郭怡青出版社:商周出版出版 ... 於 booklist.pixnet.net -

#65.《法律是什么——法哲学的思辨旅程》 - [日]长谷部恭男著

法律是什么——法哲学的思辨旅程,[日]长谷部恭男著,郭怡青译. 於 www.megbook.hk -

#66.法律是什麼?法哲學的思辨旅程 - PChome 24h購物

法律是什麼?法哲學的思辨旅程 (讀墨電子書). 追蹤. 電子書: 非實體商品,發送方式詳見商品頁說明. 網路價 $240適用折價券>. 分期趣無卡分期無卡分期0利率,每月$10起 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#67.法律是什麼?法哲學的思辨旅程出版社:商周出版作者

法律是什麼?法哲學的思辨旅程 出版社:商周出版作者:長谷部恭男優惠價:9折252元如果法律是社會正義和道德的底線,我們是不是應該要想想,法律究竟是什麼! 於 bookcake.pixnet.net -

#68.法律入門的價格推薦- 飛比2023年06月即時比價

另有法律的故事、在法律的刀刃上起舞、職場與法律鄭津津。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆 ... 法律是什麼?法哲學的思辨旅程: 法とは何か法思想史入門- Ebook. 於 feebee.com.tw -

#69.赵英男:约瑟夫·拉兹与法哲学的战国时代_法律_赫伯特 - 搜狐

在我国语境下,法理学的含义与此类似,但要宽泛许多。它一般是学科意义上法学二级学科“法学基础理论”的代称,包含了从哲学、社会学、人类学、经济 ... 於 www.sohu.com -

#70.法哲學的思辨旅程- 長谷部恭男 - Google Books

We haven't found any reviews in the usual places. Other editions - View all · 法律是什麼? 於 books.google.com -

#71.109學年度第二學期「閱讀心得寫作競賽」

題「法律是什麼? 法哲學的思辨旅程」閱後心得寫作. 「如果法律是社會正義和道德的底線,我們是不是應該先想想. 法律究竟是什麼?」這是本書作者日本憲法學者東京大學法 ... 於 lib.hdut.edu.tw -

#72.法律是什麼?法哲學的思辨旅程(電子書) - 拾書所

法哲學的思辨旅程 (電子書) ... 如果法律是社會正義和道德的底線,我們是不是應該要想想,法律究竟是什麼! ... 最後,蘇格拉底堅持遵從雅典國法,接受判決。 於 pickbooks.com.tw -

#73.法律是什麼?法哲學的思辨旅程 - 玫瑰色二手書店

作者:長谷部恭男出版社:商周出版出版日期:2012-11-10 注意!雖然我們盡量保障庫存,但偶爾門市還是會缺貨。 請私訊我們確認庫存、書況、版本與售價。 於 rosecoloredbook.tw -

#74.法律是什么法哲学的思辨旅程 - JD.com

法律是什么法哲学的思辨旅程. 共 商家在售. 加关注. 作者: [日]长谷部恭男著; 郭怡青译; ISBN: 9787562062882; 出版社: 中国政法大学出版社; 出版时间: 2015-11-01 ... 於 spu.jd.com -

#75.PDQ】法律是什麼?法哲學的思辨旅程_長谷部恭男| 書寶二手 ...

書寶二手書T1/法律_PDQ】法律是什麼?法哲學的思辨旅程_長谷部恭男。本商品只在樂天市場享有限定優惠,多元支付再享高額回饋。書寶二手書店樂天市場直營店主要販售圖書 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#76.法律是什么——法哲学的思辨旅程_(日)长谷部恭男著

关于法律是什么——法哲学的思辨旅程的作者(日)长谷部恭男著,郭怡青译在中国政法大学出版社. 於 www.wsgph.com -

#77.[心得] 《法律是什麼?》導讀- 看板book - 批踢踢實業坊

書名:法律是什麼? 法哲學的思辨旅程◎作者:長谷部恭南◎出版:商周出版(2012) 本文原刊載於立場新聞哲學版:http://tinyurl.com/kgodjzy (我覺得 ... 於 www.ptt.cc