沿岸漁業範圍的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦BrianFagan寫的 漁的大歷史:大海如何滋養人類的文明? 和林佳禾胡慕情郭育安游婉琪萬宗綸賴奕諭的 走入亞細安:臺灣青年在東南亞國家的第一手觀察報導都 可以從中找到所需的評價。

另外網站行政院公報資訊網也說明:魩鱙漁業是典型的沿岸漁業,由鯷科、鯡科魚類之仔稚魚組成,其生命週期短,往往 ... 由於魩鱙漁業係部分地區漁民生計所賴,因此相關縣市政府建議在原經營規模下,繼續 ...

這兩本書分別來自八旗文化 和衛城所出版 。

國立臺灣海洋大學 環境生物與漁業科學學系 歐慶賢所指導 余又芪的 龍洞灣潛水活動與漁業利用協調之研究 (2021),提出沿岸漁業範圍關鍵因素是什麼,來自於海洋遊憩活動、龍洞灣、水域遊憩管理、潛水活動、娛樂漁業、沿岸漁業。

而第二篇論文淡江大學 國際事務與戰略研究所博士班 施正權所指導 曾明斌的 臺灣海事軟實力之建構與運用---以海巡署為例的分析 (2021),提出因為有 軟實力、海洋治理、海洋政策、海巡外交的重點而找出了 沿岸漁業範圍的解答。

最後網站從漁業統計看近海、沿岸漁業資源管理 - 高雄市政府則補充:沿岸漁業 資源捕撈狀況,若可推論出真實的漁業現況,將有 ... 本文所作統計分析係將漁業年報中近海,沿岸漁業生產量 ... 升,從事捕撈作業的範圍亦更為遼闊。

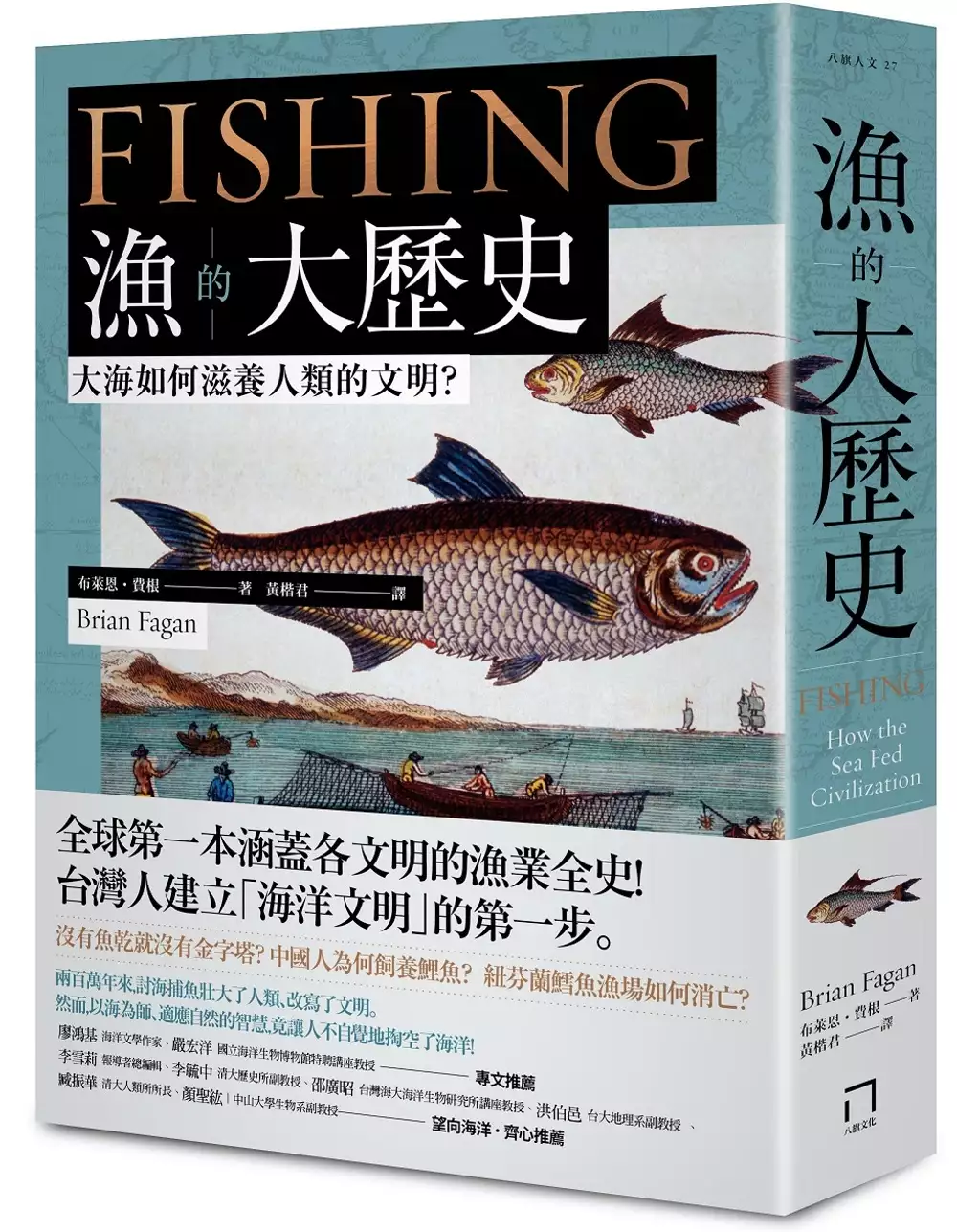

漁的大歷史:大海如何滋養人類的文明?

為了解決沿岸漁業範圍 的問題,作者BrianFagan 這樣論述:

人類首先成為漁夫,文明才會開始。 全球第一本涵蓋人類各文明的漁業全史! 台灣建立「海洋文明」的第一步。 沒有魚乾就沒有金字塔?中國人為何飼養鯉魚?紐芬蘭鱈魚漁場如何消亡? 兩百萬年來,討海捕魚壯大了人類、改寫了文明。 然而,以海為師、適應自然的智慧,竟讓人不自覺地掏空了海洋! 長期以來,捕魚與人類歷史的發展有著密切的關係。在人類開始耕作以前,採集、打獵與捕魚是人類從野外獲取食物的主要方法。但三者之中,只有捕魚在農業普及之後,仍然是人類重要的經濟活動,甚至商品化、產業化,歷經工業革命後,迅速成長為供應全球人口的國際產業。然而,我們長期以來關注農業對文明演進的影響,忽略漁

業對人類的重要性其實不亞於農業,更是推動文明誕生、城市興起,以及現代世界的崛起的關鍵之力。 ●古代人類之所以能在多種環境生存,貝類是最大功臣? ●最早前往美洲的人類,不是大型哺乳動物的獵人,而是漁民? ●魚才是蘇美及印加文明的經濟支柱? ●不只是中國人,羅馬人、夏威夷人都曾熱衷養魚? ●如果沒有洞里薩湖的水上人家及鯰魚,吳哥窟就建不成? ●是鹽漬魚與魚乾,讓人類足跡一路從地中海擴及波斯灣與印度洋? ●鱈魚產業在大西洋三角貿易中所累積的利潤,超過在美洲找到的所有黃金收益總和? 《漁的大歷史》作者布萊恩・費根是全球知名的考古學家,也是史前文化研究權威。藉由本書,

他提醒我們,漁業作為人類至關重要的為生方式,長期以來被嚴重忽略,更缺乏全面的歷史研究。一萬五千年前,世界經歷全球暖化,海平面的上升促使食物豐足、樣貌多元的自然地景隨之出現,以捕魚為生的人口增長、展開定居生活,更與遠方社群建立長久的經濟與社會關係。但漁民向來生性隱密,很少在歷史紀錄上留下痕跡。他們對環境的知識與捕魚的技藝代代口傳,使用的漁具大多由易腐爛的材料製成,只留下魚骨、貝塚等遺存供考古學家深入研究。 然而,費根在本書指出,漁業是促成人類社會與文化複雜化的關鍵因素,賦予了民族、城市與國家繁榮發展、向外擴張的養分。從埃及的金字塔到柬埔寨的吳哥窟,人類歷史上的大型建設計畫都仰賴居住在城市邊

緣、默默無名的漁民提供大量糧食給建設工人,才造就了文明的奇蹟。鯖魚製成的魚乾重量輕、便於攜帶,成為羅馬軍隊的理想糧食,而將魚血和魚腸泡在鹽水裡發酵製成的魚醬更是帝國經濟的重要貨品。此外,隨著不斷攀升的人口促使人對魚的需求高漲,水產養殖在西元前2500年首次出現於埃及與中國,以供應更多糧食,並且作為應對原有漁場遭過度捕撈的策略。 漁業不僅是人類適應自然的智慧的展現,更是人類與自然共生的結果。但在十九世紀過後,當工業革命帶動漁業科技的革新,人類面臨前所未有的海洋危機。各式各樣的漁具如海底拖網,雖然提升了捕魚的效率,卻破壞了海床。蒸汽引擎、柴油動力問世,雖讓漁民可以在遙遠的外海停留更久,卻使漁

場資源迅速耗盡,導致漁場永久關閉。人類不能再假定海洋資源取之不盡、用之不竭。今日,氣候變遷的威脅壟罩漁場,人類不僅面臨在2050年需要餵養超過九十億人口的挑戰,也得思索在2014年,人類所消耗的魚肉中,養殖魚的數量首次超越野外的漁獲一事所標誌的意義。 《漁的大歷史》闡述了人類、海洋與海產漫長的互動歷史。費根從兩百萬年前,巧人徒手捉住第一隻鯰魚開始,以重大考古發現談論埃及、羅馬、中國、日本、地中海與波羅的海、中南半島、安地斯山脈、大洋洲等各個文明社會如何在不同的地理與氣候條件下,藉由掌握海洋與各種魚類的特性而生存下來。同時,他深入當代,完整爬梳冰島海域、北海、紐芬蘭島及新英格蘭漁場的興盛、

危機與衰亡。藉由爬梳漁業的歷史與當代危機,費根揭示了另一種了解自身歷史的可能,而陸地與大海從不是兩個各自獨立的世界。 台灣四面環海,海洋提供了我們豐沛的飲食資源,也豐富了我們的文化。台灣漁業實力雄厚,但從魚類的濫捕、海洋的污染,到遠洋漁業對外籍漁民的剝削,台灣人如何從靠海為生走向與海共生,仍需要我們持續探究。這本《漁的大歷史》所提供的文明視角將對我們有所啟發。 專文推薦 廖鴻基|海洋文學作家、黑潮海洋文教基金會創辦人 嚴宏洋|國立海洋生物博物館特聘講座教授 推薦人 李雪莉|《報導者》總編輯 李毓中|國立清華大學歷史研究所副教授 邵廣昭|國立臺灣海洋大學海洋生物

研究所榮譽講座教授 洪伯邑|國立台灣大學地理環境資源學系副教授 臧振華|國立清華大學人類學研究所所長 顏聖紘|國立中山大學生物科學系副教授 各界讚譽 「這是一部極具啟發性、深刻的漁業與海洋搜食全球史。我們已經等待許久,就是在等待像布萊恩.費根這樣的考古學家來告訴我們:在人類的故事中,漁業和農業一樣重要。」──詹姆斯.斯科特(James C. Scott),《反穀》作者 「布萊恩.費根引人入勝的論述揭示了魚類與貝類在人類文明崛起之時的關鍵作用。這是一項驚人的成就。」──威廉.馬夸特(William H. Marquardt),佛羅里達自然歷史博物館研究員 「《漁的

大歷史》是一本難能可貴又有趣的書,生動地展現了人類文明如何依賴海洋的豐饒……費根成功地為海洋愛好者提供了一本令人敬佩的入門書,也為歷史學家提供了工具。」──《經濟學人》(Economist) 「費根承認他並非高明的漁夫,但他是一流的考古學家,寫作了四十六本書……費根的著作提醒我們,有時候即便是最講究的考古研究也可能會錯過非常重要的東西。」──《紐約書評》(New York Review of Books) 「一本對於漁場獨一無二的全面調查。」──《自然史》期刊(Natural History) 「透過優雅的學術考察,《漁的大歷史》令人信服地呈現漁業何以在不同社會的發展上都不可

或缺──這是一本對世界各地、橫跨千年的捕魚社會多層次且細微的探索。」──《科克斯書評》(Kirkus Reviews) 「在文明發展過程中,漁業始終沒有像打獵和耕作那樣被賦予歷史地位……強烈推薦本書給那些對考古學、人類學、生態學及環境科學感興趣的讀者。」──《圖書館學刊》( Library Journal)

龍洞灣潛水活動與漁業利用協調之研究

為了解決沿岸漁業範圍 的問題,作者余又芪 這樣論述:

沿岸海域利用日趨多元化,海洋遊憩活動發展正方興未艾,自然與長期在此捕魚的沿岸漁業產生衝突,基於國民均可利用海洋的原則,先來後到互相尊重下方可善用海洋。本研究針對東北角龍洞灣潛水活動與沿岸漁業之用海衝突及其因應解決之道進行剖析,並參考日本之作法,最後提出具體建議。結果盼能對雙方之持續發展有所貢獻。研究結果摘下如下:一、龍洞灣是天然港灣,擁有很好的海洋生態環境與地理特性,故水域遊憩活動眾多,亦是離北部最近的潛水熱點,假日人滿為患。二、水域遊憩管理辦法對於潛水活動之相關必備條件與要求,對於潛水者及載客之船長或駕駛人均有明文規定,重點在於強調保障潛水者之安全。三、龍洞灣附近漁業資源豐富,主要漁業有底

延繩釣,棒受網,流刺網與一支釣,其漁業在貢寮地區僅次於澳底漁港,對該地區的經濟發展有一定的貢獻。四、日本沿岸海域利用之沿革由早期的純為漁業利用,直到1980年代開始至近年來逐漸加入了娛樂漁業(遊漁)、海洋遊憩活動、離岸風電等,沿岸帶的綜合管理與利用者之間協調和諧利用亦成為刻不容緩的問題,此種發展過程與台灣類似。五、海洋遊憩活動與漁業及娛樂漁業之糾葛問題有(一)漁業:妨害漁業、妨害航行、破壞漁具漁網。(二)海洋遊憩活動:妨害練習、妨害競賽、限制活動區域、接觸漁具漁網。(三)娛樂漁業:妨害釣具、破壞釣具、妨害航行、魚類逃脫。六、日本有關潛水活動與漁業之協調重點為:1.潛水協會與漁會簽訂協定約束雙方

之權利義務、2.指定潛水區域、3.限制潛水時間與期間、4.設置告示牌與重視環保等。七、潛水活動與沿岸漁業的衝突主要分為空間與資源上之衝突,其中空間利用的衝突為活動範圍與規避航道之衝突;資源利用的衝突為棲地環境之破壞與海洋生物資源之競合。八、潛水活動與沿岸漁業衝突之因應對策: (一)成立雙方協商機制與管理機制、(二)漁港朝多元利用、(三)加強安全與環保宣導並落實違規取締、(四)航道範圍加浮球標誌。關鍵字:海洋遊憩活動、龍洞灣、水域遊憩管理、潛水活動、娛樂漁業、沿岸漁業

走入亞細安:臺灣青年在東南亞國家的第一手觀察報導

為了解決沿岸漁業範圍 的問題,作者林佳禾胡慕情郭育安游婉琪萬宗綸賴奕諭 這樣論述:

用記者的眼、人類學者的心、地理學家的魂 認識我們從未真正理解的東南亞 過去的南向,是投資者尋找商機、謀求生存活路的經濟戰略 新世代的南向,是以更寬廣的角度,誠心探索、建立更深入的文化交流 我們與東南亞的距離 說起東南亞,過去許多人想到的不外是投資經貿的新市場,或是充斥動亂、貧困、社會內部歧異紛雜等既定印象。然而在新移民與移工大量加入臺灣島嶼社會、經歷多元文化洗禮的我們,如何突破刻板印象,採取持平的角度認識東南亞,甚至發展出不同於以往的互動關係? 本書六位身分、研究背景各異的作者,他們或許非「南向」的先行者,卻是抱持著想要真正認識某個邊陲部落,或是挖掘社會議題、關心人

權與環境的態度,身體力行在東南亞蹲點做採訪或田野調查。在他們的研究報導中,可以看到許多以往被忽視的議題故事: 中國因素:中國的投資計畫,為馬來西亞帶來哪些政治、經濟的影響? 填海造陸:新加坡擴張國土的野心,造成哪些跨國界的環境威脅? 原住民族:菲律賓的傳統部落,怎麼面對現代的開發課題? 邊陲發展:台塑在越南中部設廠,如何影響當地漁民與漁村的處境? 世界遺產:從馬來西亞喬治市的燕窩產業,反思文化遺產的意義與價值? 別具意義的是,每一則報導皆以臺灣能找到對比情境的「關鍵字」為切入視角,讓我們不僅理解東南亞相關的案例故事與現象,也有機會為臺灣帶來許多經驗參照與反思。

*亞細安(ASEAN)又稱「東協」,為「東南亞國家協會」的簡稱* 本書特色 1.圖解歷史:本書第一部分採用清晰的圖表解說,引領讀者認識二戰後全球冷戰框架下,東南亞各國追求獨立的歷史,以及過程中彼此互相角力、爭取領土範圍到邁向合作的動態變化。 2.關鍵字主題單元:建立起近代東南亞歷史知識背景後,本書第二部分引導讀者透過五大關鍵字:原住民族、填海造陸、中國因素、邊陲發展與世界遺產,深入淺出剖析不同的東南亞當代發展課題。 3.多元視角:作者群身分及研究背景殊異,提供多元、多樣化的觀看角度;不僅讓我們有機會接觸尚未探勘過的東南亞議題故事,同時也帶領讀者突破同溫層、反思自身習以為常

的成見與刻板印象。 好評推薦 燦爛時光東南亞主題書店創辦人 張正 《關鍵評論網》東南亞組資深編輯 吳象元 季風帶文化發行人 林韋地 作者簡介 林佳禾 (策畫主編) 唸過新聞傳播、都市規劃與科技社會研究的雜食者,從學生時代起前往東南亞調查、採訪至今已有十多年經驗,主要關注城鄉空間、人口流動與近現代發展經驗。曾任職紙本雜誌、網路媒體和出版社。走讀東南亞是一輩子都會做的事。 胡慕情 世新大學口語傳播學系畢,曾任台灣立報及公共電視「我們的島」文字記者,現為鏡週刊文化組採訪主任,著有《黏土:灣寶,一段人與土地的簡史》。 郭育安 中正哲學系、台大地理所畢業。關注馬

來西亞遺產、人與動物關係,以及食農議題。在地理學、臺灣東南亞、科技與社會等學術領域已有相關的發表(或複審中),亦有網媒知識相關寫作。2019年榮獲臺灣東南亞研究學會碩士論文首獎。 游婉琪 自由撰稿人,現旅居英國攻讀約克大學應用人權碩士,關注新移民、性別等人權相關議題。曾任報社文字記者六年,後轉為獨立記者,合作媒體包含報導者、端傳媒、蘋果日報、聯合報等,致力於替弱勢發聲,讓社會朝公平正義邁進,盼有天歧視不再,多元族群都能在臺灣這片土地自由呼吸。 萬宗綸 新加坡研究者。目前就讀於愛丁堡大學語言學博士班,學術網站《GeogDaily地理眼》創辦人,自身長期關注新加坡的語言、身份議題與

社會內部歧異,致力於複雜化大眾對於新加坡的理解。著有《安娣,給我一份摻摻!透視進擊的小國新加坡》(遠足出版),文章亦見於轉角國際、鳴人堂、關鍵評論網等平台。 賴奕諭 菲律賓研究者。目前就讀於夏威夷大學馬諾阿分校人類學系博士班,長期關注菲律賓及東南亞區域的左派政治、原住民族抗爭及政治暴力等議題。除了學術研究之外,更致力於面向社會大眾的知識推廣工作,包括在轉角國際、故事等議題平台的持續寫作,並積極參與原住民族國際交流事務、文化及人類學科普等相關計畫。 (依姓氏筆畫排列) 第一部分圖解:亞細安的歷史 1.東協是怎麼煉成的? 2.一九四五─一九六七 動盪的東南亞(馬來群島)

3.一九四五─一九六七 動盪的東南亞(中南半島) 4.冷戰時期 5.印度支那─東南亞的冷戰火藥庫 6.國際結盟局勢─一九五○年代冷戰下的東南亞 7.東南亞公約組織 8.萬隆會議 9.東南亞協會 10馬來亞≠馬來西亞 11.大馬來西亞計畫 12.菲律賓和印尼:不!我們反對! 13.馬菲印組織 14.馬來西亞的最終格局 15.東協誕生的最後一哩路 16.亞細安宣言 17.東協成員國演進圖 第二部分當代亞細安:五大關鍵字,走讀東南亞 1.原住民族──深入菲律賓部落,聆聽居民面對開發案的真實心聲 (文:賴奕諭) 2.填海造陸──沿著海岸線變化,洞見新加坡的小城大國夢 (文:萬宗綸) 3.邊陲發

展──從台塑河靜鋼廠,看越南北中部的社會變遷 (文:林佳禾/胡慕情) 4.中國因素──染「紅」的馬來半島:關丹三部曲 (文:林佳禾/游婉琪) 5.世界遺產──馬來西亞檳城喬治市文化遺產與燕窩產業 (文:郭育安) 導論 臺灣人在亞細安 二○一七年十月五日,臺灣的立法院發生了一件非常小的小事。 當時,剛從總統府調任國家發展委員會還不滿一個月的新主委,在第一次前往立法院接受質詢時,遇上在野黨立委提問,政府如何評估臺灣需不需要爭取參與慣稱 RCEP 的「區域全面經濟夥伴關係協定」(Regional Comprehensive Economic Partnership),一項以東南亞十

國為核心往外擴大的區域自由貿易協定。 立委順口一問:「ASEAN 是什麼?」沒想到,主委頓時語塞,猶豫之間脫口而出:「北美的自由……」雖然馬上就被身旁的幕僚打斷,但已來不及,除了當場被糾正,也隨即被好事的媒體寫成了挖苦的花絮新聞。 ASEAN 是 Association of Southeast Asian Nations,也就是東南亞國家協會(東協),而既然你已經翻開了這本書,我們相信你肯定知道:「亞細安」就是 ASEAN 的音譯中文名稱。 既親近又陌生的鄰居 行政官員有沒有答對近乎快問快答的冷知識小問題,當然不是什麼值得放大檢視的嚴重缺失。何況,就算真的要考驗臺灣

人對東南亞有多不熟悉,肯定也不是官員的專利,以下就是一個簡單的小測試: 你知道二○一八年一整年臺灣人前往美洲(包括北美和南美)、歐洲和紐澳的出國人次有多少嗎?答案分別是美洲七十一萬人次、歐洲五十三萬人次、紐澳二十一萬人次。你知道二○一八年一整年臺灣人前往東南亞的出國人次有多少嗎?不包括寮國和東帝汶,答案是兩百四十五萬人次。 換句話說,臺灣人每一年前往東南亞的人次,差不多比前往歐美紐澳的人次全部加起來還多出了快一倍。 從交通部觀光局每年公布的這一組數字來看,「地緣關係」肯定是決定出國目的地人次多寡的關鍵。距離臺灣比較近的地區,一來可能有比較多產業投資,在地工作、生活的臺灣人理論

上會比較多;二來基於旅行費用相對便宜,前往觀光旅遊的臺灣人也應該會比較多。別說東南亞,即使是臺灣人最常前往的中國、日本和韓國,根本原因也大致都是如此。然而,這二百四十五萬人次的意義,還是值得我們再多想一想。 行政院主計處近年來針對「國人赴海外工作」都會進行例行性的統計分析。根據入出國時間、勞健保投保等官方紀錄,主計處推估出二○一八年在海外工作的臺灣人應該在七十四萬人左右,其中以地區來看,中國港澳就佔了五十五%,東南亞則以十五%居次,遠高於日本、韓國。 這一年,在東南亞工作的臺灣人大約有十一萬多人。讓我們假設,因為距離比較近的緣故,他們每一季都會往返臺灣和東南亞一趟。也就是說,二百四

十五萬人次之中,可能有四十五萬人次是因為出國工作才去到東南亞;但剩下來的,仍然有兩百萬人次之多,這個數字至少是美洲的三倍、歐洲的四倍、紐澳的十倍。 從出國人次的逐年變化趨勢就能很明顯地看出來,早在政府拋出新南向的口號之前,臺灣跟東南亞的往來關係,就已經有一定程度的密切了。但大家都去東南亞做什麼呢?除了工作和觀光旅遊,我們還能想到哪些臺灣人前往東南亞的原因嗎?直覺會浮現的答案,或者能試著猜測的線索,似乎不多。 難以想像其他去東南亞的目的,跟我們能利用於認識東南亞的大眾渠道長期以來一直相對匱乏有關。攤開臺灣主流媒體的內容,在已經相對有限的國際消息篇幅之中,能找到的東南亞時事訊息幾乎在任

何時候都不成比例地稀疏且破碎。即使難得關注了,很多時候也是透過遠處西方國家的眼光,來打量這些自己的近鄰。 亞細安的動盪 DNA 《走入亞細安》這本書最主要想呈現的,並不是「臺灣人怎麼看待亞細安」。我們認為臺灣社會已經很習慣以自我為中心來衡量「東南亞跟臺灣有什麼關係」、「臺灣需要知道東南亞哪些事情」乃至於「什麼是觀看東南亞的臺灣視角」,彷彿我們很清楚知道自己是誰、眼中的對方又是什麼樣子,但多數時候情況並非如此。 從近代史來看,亞細安跟臺灣有許多相似的命運。我們幾乎都在第二次世界大戰結束後才浮現出今日國家的輪廓;在國家成形的過程中,我們幾乎都經歷過內部族群關係的矛盾與衝突,也都深

刻地被「冷戰」意識形態的對立框架影響了很長一段時間。比起我們傾向抬頭仰望的日本、總是競爭比較的韓國,亞細安的十個國家,在過去半個多世紀以來差異非常大的政治與經濟發展經驗,某種程度更像是臺灣處在平行時空裡可能產生的各種不同鏡相。 這本書的第一部分,就先以簡明的圖文故事,帶大家扼要地認識亞細安如何誕生,並逐步演變成今日的格局。 大部分臺灣人可能會直覺認為,相較於聯合國、歐盟,亞細安應該是一個比較晚近才出現的政府型國際組織。其實一點也不。二○一七年八月,亞細安剛剛慶祝了它的五十歲生日,若以人生來描述,這已經是一個中年正盛、一步步要邁向熟齡的知天命之人了。 一九六○年代,亞細安誕生於

新興國家彼此對抗、衝突的亂局中。殖民者不願完全放手離去的獨立佈局,不同政權對於民族、疆域的不同見解,乃至於共產主義和自由主義互相滲透的圍堵角力,不同因素交叉影響,最後催生出一個起初國際戰略意義遠大於區域合作關係的區域國家組織。初創的五個成員國之中,馬來西亞當時成立不過四年、新加坡獨立僅僅兩年、菲律賓和印尼各自脫離殖民統治二十年左右,只有泰國在二戰前已形成如今的君主立憲體制,但當時因為中南半島的戰爭動盪,內政其實也被以美國為主的西方國家左右甚深。從一九六七年至今,前二十多年整個東南亞地區或多或少都還受到戰爭衝突與軍事佈局影響,要直到一九九○年代以後才稱得上各國政局都逐漸穩定,亞細安也才逐漸增加到

今日十國的規模。 和平到來的早與遲,也造成國家發展的起跑點落差非常大。一九六七年時,亞細安不論政治或經濟都處在高度不穩定的狀態,十個國家的實質 GDP 總額還不到兩千億,僅佔全球的一·○三%,相較於人口比例明顯偏低。接下來五十年之間,成長趨勢逐步拉高,尤其在一九八○年代末期以後,亞細安的成長速度就已明顯超過世界整體的腳步。二○一六年,亞細安十國的實質 GDP 總額已達到全球的三·四%。整體來說,五十年內實質 GDP 成長了十五·九倍,遠高於全球的四·七九倍。儘管份額仍很小,但可以說這個地區的經濟活動活絡度是以高於世界平均的三至四倍速在發展。 從人均 GDP 的變化則可以看出,東協新

舊成員之間有一個明顯的落差。一九九○年代以後才加入的新成員四國(Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam,CLMV),數據上都是典型的中低發展國家(事實上,柬埔寨甚至一直到近幾年才正式脫離聯合國定義的「最低度發展國家」行列)。然而,如果換個角度看逐年的 GDP 成長率,卻又是不同的光景。東協十國從一九九○年代起的 GDP 成長率普遍都高於全球平均。而新成員國比起老成員國(ASEAN 6)又普遍還更高一些,即使碰上區域性甚至全球性的經濟波動,新成員國受影響的程度,也往往比老成員國來得輕許多。 一九九八年亞洲金融風暴就是一個很好的例子。亞細安國家的經濟成長,長期都非常

仰賴國際資本從外部挹注,因此泡沫化的潛在危機一直存在。當一九九七年下半年從泰國開始因為國際熱錢流出引發一連串嚴重的貨幣波動,以東南亞為首當其衝,亞洲各國就紛紛都面臨了一波國際金融炒家禿鷹式的掠奪。 結果,一九九八年東協十國的實質 GDP 成長率呈現明顯兩極。老成員六國全部負成長,其中當時最依賴國際借款與外國投資的泰國、印尼和馬來西亞受到的衝擊最為嚴重。誠然,亞洲金融風暴帶來的衝擊並沒有持續太久,一九九九年以後各國就逐漸回復到原本的發展腳步。但在受創最深的三國,這波衝擊卻對後來的國家發展都產生了長期的影響。 印尼當時選擇了接受國際貨幣基金組織(IMF)的金融援助與配套經濟改革計畫,但

初期效果並不明顯,國內動盪最終造成執政三十餘年的強人蘇哈托(Suharto)政府倒台。接下來的十多年,先天條件格外良好的印尼,其經濟發展並沒有因為向國際結構性接軌而一飛沖天,反而維持起起伏伏,直至近年才逐漸發揮了優勢。 馬來西亞選擇不理西方國家反對進行外匯管制,短期經濟恢復得最快,但也助長了該國政商裙帶壟斷的結構性問題,後來成長腳步也逐漸放緩。此外,強勢的總理馬哈迪(Mahathir bin Mohamad)對時任財政部長、主張配合國際進行更大規模經濟結構改革的副手安華(Anwar Ibrahim)進行的殘酷政治鬥爭,也埋下了後來馬來西亞反對陣營整合的種子,深刻影響了馬來西亞晚近的政治格

局。 泰國在金融風暴後也經歷政府倒台的不穩定局勢。商界出身、在內閣任職的塔克辛(Thaksin Chinnawat)建立了泰愛泰黨(Phak Thai Rak Thai)並且勢力迅速壯大,在二○○一年成為泰國首相。塔克辛上任後宣稱要記取金融風暴的教訓,嘗試推動一系列有別於以往的實業發展計畫,帶動經濟轉型,但政治上與傳統勢力無法共容的矛盾,卻也造成後來他遭到政變鬥垮之後,泰國就進入了紅黃衫軍長期對立的政治僵局。 從這些例子可以看出,東協十國的政治與經濟發展呈現互為因果的高度交纏。人們不太可能單純以與世界經濟的接軌程度,或者政治民主化的程度,來論斷這些國家發展的表現好壞;每個國家都有自

己特殊的議題框架,「進步」與「開放」在特定的社會、特定的時間點上常常是互相矛盾的一組形容詞。更重要的是,一切的一切,其實幾乎都在二戰結束到東協元年的二十年之間已經埋下了種子。 從關鍵字看亞細安 這本書的第二部分,則收錄了五篇風格各自不同的報導性作品。每一篇都設定有一個我們認為與臺灣有對照價值的關鍵字主題。 賴奕諭在菲律賓的偏鄉反思「原住民族」的概念。擁有上千種方言的群島國家菲律賓,對「原住民族」的認定方式因循著殖民者古老的分而治之手法,以一個族群有否接受天主教信仰(做為是否「順服政權」的指標)為主要判定標準,族群的區別是在歷史過程中逐漸生成,跟臺灣以「血緣」和「文化」認定的習

慣不同。但即便如此,菲律賓的原住民族也並非與世隔絕,全然只因為抵禦殖民者的統治而保留並堅持自身的傳統文化。賴奕諭以呂宋島半部山區的薩加達(Sagada)人為例,精采地分析了他們對儀式細節的傳承與實踐,其實是不斷在與外界(包括國家、現代文明和其他少數民族或團體)互動的過程中形塑出來的需求;他們對外來影響的拒斥也無法單純以「對抗」的浪漫想像化約地理解,跟現實生活中的對外關係與利益盤算都有關係。 郭育安在馬來西亞的檳城探討「文化遺產」的涵意。保存歷史建築物,使一個建築空間變成一件文化遺產,必然有某些價值會被突出強調,進而決定了人們想像空間的方式。郭育安在入選聯合國世界遺產(World Heri

tage)的老市區喬治市(George Town)裡追蹤被立法禁止的養燕活動。喬治市保有大量舊式街屋與長期的市區凋零有關;為供應燕窩產業而生的養燕活動,也因此才出現在閒置的老房子裡。從爭取到維護世界遺產的過程中,古蹟團體和地方政府不斷放大經聯合國認可的普世價值,並透過振興傳統技藝,強化居民對世遺的光榮感與對地方的認同感,但自成一套技術的養燕卻因衛生安全、環境噪音和破壞建築的考量,不被認為活化了古蹟,無法融入世遺論述,終致全面被禁。什麼是有價值的特色或傳統?這個問題並沒有先驗的一致標準,而是在爭論中逐漸劃出了界線,最終才形成人們所接受的模樣。 在這兩篇作品之中,我們嘗試拋出的問題是對何謂「

地方傳統」的詰問。從薩加達和喬治市的經驗,我們都看到傳統並非靜止不變,只是在生活中隨時等待被發現、取用甚至刻意展演的固定東西。傳統的內涵,以及它之於一個群體或地方的意義,在不同情境下可能會產生變化,什麼部分應該要被保留?什麼部分可以權變?甚至捨棄?怎麼詮釋一項文化活動、一種文化概念維持或中斷的意義?往往都是在社會互動之中才能決定。 萬宗綸在新加坡觀察到「填海發展」背後的思維與對鄰邦造成的衝擊。新加坡雖然是一個繁榮的城邦國家,但自獨立以來政府一直視「國土狹小」為競爭與發展的極大劣勢,因此通過有計畫地填海造陸已經讓國家擴張了超過二十%的土地。不斷填海與其出色的經濟發展一樣,成為國家必須汲汲經

營維持的「成功」神話。然而,新加坡追求這個另類的「大國夢」無法自力完成,反而需要不斷攫取其他國家的資源。它憑藉著經濟上的優勢,吸引周邊國家前仆後繼地成為其砂土和勞動力的輸出國,卻對這些國家因此產生的環境生態爭議或社會經濟問題無所聞問。 林佳禾和游婉琪在馬來西亞的關丹則發現「中國因素」有多種不同的作用力。身為一個經濟發展遲滯的地方,關丹十多年來先後因為稀土提煉、鋁土礦開採到外國直接投資,而連環引爆環境公害與地方發展的爭議,往源頭一追溯,每件事都跟中國有關係。然而,關丹真正身處的浪潮其實是馬來西亞政治民主化運動波濤洶湧一段劇烈的變動期,它在不斷高低擺盪的狀態下,真正不斷角力的課題是地方人士對

落後發展的糾結心理,以及地方政治難以動搖的僵化格局。中國在每件事裡的角色都不太相同;投身在爭議之中的關丹人,也並不單純地只把中國當成威脅或盟友,而是隨著不同的情境調整看待中國的態度。 最後,胡慕情和林佳禾在越南的北中部則見證了全球化時代的「邊陲發展」有素樸的正義感恐怕難以拆解的複雜利害關係。二○一六年,臺灣的台塑集團在河靜(Hà Tĩnh)省投資的大煉鋼廠,疑似因排放廢水造成鄰近省份超過兩百公里沿岸水域污染,導致大量魚群暴斃的意外,成為越南史上抗議規模最大、賠償金額最高的環保公害事件,至今責任釐清和損害賠償的爭議仍未完全消散。然而,本地的漁業究竟受到什麼樣的衝擊?工廠周邊的聚落正在經歷什

麼樣的轉變?直接走進現場了解,卻發現問題恐怕另有隱情。無法在越南的政治環境下推展的維權運動,必須看得見越南本地漁業資源管理和偏鄉發展的困境,找出在跨國司法訴訟之外介入在地的方法,才有機會從根源改變地方社會的問題。 透過這三篇作品,我們則對「跨國治理」提出了多重視角的反省。世界的政治經濟有其體系,隨著跨境的人流、金流與物流都愈來愈繁複,資本尋租的穿透力已經使得乍看起來再如何邊陲的地方,都難以讓人想像遺世獨立。然而,儘管不同資本的力量大小可以極度懸殊,但一旦在地理空間中延展開來,在另一地的主權面前仍必然有其脆弱,這使得每一個地方的治理機制,仍有充份的力量可以發揮有效的槓桿與制衡作用。倡議和行

動的人不難找到介入的縫隙,但無論哪一種尺度的治理,最終仍然得要追求每一個地方都能找到協調的發展之道。於是乎,在愈是全球化的年代,愈能貼近在地的角度去發現問題,反而變得益發重要了。 寥寥的五篇作品,當然無法窮盡亞細安的複雜度與多元性。奕諭是人類學家、宗綸和育安是地理學家,三人都曾以研究者的身份在東南亞蹲點生活,選題和寫作中不時透露著學科的關懷,以及源自於在地經驗累積出來的飽滿感。佳禾、婉琪和慕情則是媒體工作者,完成報導的方式是透過多次短期採訪行程的堆疊,處於語言不完全暢通的異文化環境中如何深度挖掘議題、架構觀點和舖陳敘事,其實是專業經歷中極特別的考驗。正因為這樣的差異,這五篇作品的規格稱不

上對稱,但話說回來,這也正是製作《走入亞細安》這本書想要達到的效果之一。 臺灣的網路與媒體傳播環境正在改變,而新南向政策對於從關於東南亞的學術知識到普及寫作之間的橋接,也的確起到了紮實的作用。近幾年來,有志對各種知識性、議題性東南亞內容長期進行寫作耕耘的個人,持續勤於討論、製作內容的團隊,乃至於可以容納這些內容的優質公共書寫平台,都比過去增加了許多。《走入亞細安》所呈現的只不過是臺灣一年造訪東南亞那「目的不明」的兩百萬人次裡,極微小的一只切片而已。臺灣人在亞細安,肯定還有更豐富深入的互動經驗正等待被發掘。 策畫主編 林佳禾

臺灣海事軟實力之建構與運用---以海巡署為例的分析

為了解決沿岸漁業範圍 的問題,作者曾明斌 這樣論述:

總統蔡英文女士於2019年3月21日至26日率領內閣成員至南太平洋邦交國進行國是訪問,並將此行取名為「海洋民主之旅」,以海洋與民主為主軸,拜訪大洋洲的友邦帛琉、諾魯及馬紹爾等國,以實際行動穩固邦交,並與前揭國家簽訂《海巡合作協定》(Coast Guard Agreement)。海巡署近年展現的海上執法與救難成果似乎正幫國家開啟另一扇大門,吸引其他國家的交流與合作,海巡外交(Coast Guard Diplomacy)也成為臺灣新的對外交流模式。海巡署對外所展現的吸引力,似乎與約瑟夫.奈伊(Joseph S. Nye Jr.)在80年代提出的軟實力(Soft Power)概念相契合,強調國家除

了能運用軍事與經濟等硬實力外,仍有其他能力足以影響其他國家決策,不論是議程的設定或國際建制的建立,藉由彼此均認同的價值與系統,達到權力運用的效果與影響力。在奈伊的研究中,認為軟實力主要源於文化、政治價值與外交政策,惟本研究認為除了前揭三種來源以外,隨著非傳統安全與全球治理的議題逐漸被國際社會重視,國家在海洋事務各種層面的卓越表現,將成為新的軟實力來源,本研究將其稱之為「海事軟實力」。本研究將以奈伊所建立的「軟實力」理論為基礎,輔以海洋意識與行動等要素,結合權力分析的概念,進行理論推導與修正,建立「海事軟實力」概念架構,並分析「海事軟實力」可能的權力資源與行動,建立相關的評估指標與方法,並以海巡

署為例進行實際操作。

沿岸漁業範圍的網路口碑排行榜

-

#1.臺灣魚類資料庫

三、沿岸漁業:刺網漁業、定置網漁業、火誘網漁業、地曳網漁業、魚苗採捕業等。 ... 此漁法多辦利用夜間漲潮時在淺灘進行,作業範圍小,環境干擾低,是友善漁法,現已 ... 於 fishdb.sinica.edu.tw -

#2.從靠海吃海到跨越經緯——台灣遠洋漁業與海洋運輸概況- 第1 頁

一流的魚類資源,造就台灣沿近海漁業發達,也豐實了台灣遠洋漁業發展的 ... 特別是一九七三年《國際海洋法》公布實施後,遠洋漁撈有了限制範圍,不再 ... 於 www.thenewslens.com -

#3.行政院公報資訊網

魩鱙漁業是典型的沿岸漁業,由鯷科、鯡科魚類之仔稚魚組成,其生命週期短,往往 ... 由於魩鱙漁業係部分地區漁民生計所賴,因此相關縣市政府建議在原經營規模下,繼續 ... 於 gazette.nat.gov.tw -

#4.從漁業統計看近海、沿岸漁業資源管理 - 高雄市政府

沿岸漁業 資源捕撈狀況,若可推論出真實的漁業現況,將有 ... 本文所作統計分析係將漁業年報中近海,沿岸漁業生產量 ... 升,從事捕撈作業的範圍亦更為遼闊。 於 orgws.kcg.gov.tw -

#5.漁業的形態@ 阿成海鮮舖(漁人島海物) :: 隨意窩Xuite日誌

沿岸漁業 : 是指在我國領海12浬內,或者是在沿海當日來回的範圍內,從事漁撈作業的漁業。近年來產量約維持在4萬公噸左右,主要作業方式包括刺網、定置網、 ... 於 m.xuite.net -

#6.沿近海漁業NGIS平台

沿近海漁業活動資料彙整分析及NGIS資訊平台. 臺灣沿近海漁業發展願景 ... 權漁獲量、定置漁業權漁獲量、沿岸魚苗放流紀錄,提供使用者檢視特定範圍的漁業活動資訊。 於 nearshore-facoa.opendata.arcgis.com -

#7.澎湖南方四島海域漁業資源與生態敏感區調查 - 海洋國家公園 ...

(2) 未來應針對刺網類漁具漁法在本海域沿岸的漁業資源及棲地環境之 ... 齒魚的體長分佈範圍167.1~ 332.6 mm,平均體長232.3±34.7mm,體重分佈範圍. 於 www.marine.gov.tw -

#8.國際組織OFDC - 對外漁業合作發展協會

締約國資格, 南方黑鮪漁獲國或南方黑鮪游經其專屬經濟區或漁業區之沿岸國 ... 經多次磋商決議擴大管轄範圍至其他國際漁業管理組織尚未涵蓋之魚種,包括魷魚及秋刀魚。 於 www.ofdc.org.tw -

#9.【問題】近海漁業範圍?推薦回答

提供近海漁業範圍相關文章,想要了解更多遠洋漁業氣象、近海海象預報、三天近海漁業氣象相關社群資訊或書籍,就來社群貼文懶人包. 於 healthtagtw.com -

#10.黑鮪魚

黑鮪最主要是由東港的沿近海小型延繩釣漁業所捕撈,這些漁船原先分散在西北太平洋 ... 大西洋黑鮪(Atlantic Bluefin tuna)的活動範圍以北半球大西洋亞熱帶及溫帶海域, ... 於 smbrcourse.wordpress.com -

#11.課後重點整理

沿岸漁業. 各地結合漁撈文化與觀光活動而成地方特色,但是,過度捕撈易造成環境 ... 海域,漁船活動範圍受到極大限制,後來採取「. 繳費入漁」的國際合作方式至他國的 ... 於 jhgeo7.files.wordpress.com -

#12.漁業

日治時期,日本的漁業經驗移植臺灣,設立水產行政體系及水產試驗所, 1910年(明治43年)出現第一艘動力漁船「凌海丸」,開始進行沿近海漁業資源調查;1930年代,漁場 ... 於 nrch.culture.tw -

#13.【聯合聲明】支持不損及漁民生計和海洋生態的綠能

台灣西部海岸水域,水深30米內或離岸6海浬內,是漁業資源最豐富的區域,更是台灣海洋生態資源最重要寶藏,光台灣本島從台北到屏東的沿海與近海的漁業及海面養殖的漁業 ... 於 teia.tw -

#14.臺灣為什麼需要海洋保育法與30%海洋保護區? - Greenpeace

根據漁業署統計,臺灣沿海與近海漁業漁獲量在1989 年的40 萬公噸逐年下降 ... 區不僅能改善生態多樣性與生物量,也可以增加範圍外的漁業產量和獲益。 於 www.greenpeace.org -

#15.漁業資源 - 我們的島

民國六十年代初,正是台灣漁業最興盛的時期,由於近海漁業資源日漸枯竭,政府為了積極拓展遠洋的拖網漁場,開始興建海功號這種試驗船,幫漁民打頭陣,到全世界尋找新漁場。 於 ourisland.pts.org.tw -

#16.臺灣海域空間利用現況與未來需求

理之作用,漁業、交通運輸、環保、能礦、觀光、 ... 海洋及沿岸准入法 ... (一)專用漁業權之核准範圍,排除下列業經公告之利用海域:. 於 www.ctci.org.tw -

#17.東港區漁會官方網站~-東港鹽埔漁港-漁業溉況

本區所屬漁船大多數為遠近海作業,沿岸次之,少部分為河沼,養殖漁民亦佔不少,計有動力漁船786艘、舢舨37艘、漁筏320艘,合計大小漁船數1,143艘。 於 www.tkfisher.org.tw -

#18.近海漁業範圍的推薦與評價,PTT、DCARD

提供近海漁業範圍相關PTT/Dcard文章,想要了解更多漁業氣象潮汐、萬里風浪、澎湖天氣風浪有關星座與運勢文章或書籍,歡迎來星星公主提供您完整相關 ... ... <看更多> ... 於 hypermarket.mediatagtw.com -

#19.魚社會的政權交替—氣候變遷與沿近海漁業資源李國添

由臺灣鰻線來游量(漁獲量)的年變動,我們可以瞭解氣候變遷對海洋環境與漁業之 ... 為暖溫性魚種,臺灣在地理位置上是日本鯷及公鯷分佈之邊界範圍,其仔稚魚因游泳能力 ... 於 www.sdec.ntpc.edu.tw -

#20.天地網格殺漁業資源 - 我們甚至失去了黃昏

邱太太說,台南市安平、台南縣將軍與嘉義布袋等地,都從事近海漁業,一旦開放雙拖快速網到近海漁業「進行調查」,就會完全侵犯漁民原有捕撈範圍,根本 ... 於 gaea-choas.blogspot.com -

#21.漁業活動 - 臺灣產業活動

遠洋漁業遍及三大洋(印度洋、南太平洋及大西洋)。 近海漁業主要在大陸棚範圍內。 養殖漁業分布於臺灣西南沿海(虱目魚 ... 於 www.tlsh.tp.edu.tw -

#22.近海漁業遠洋漁業 - 社群貼文懶人包

Inland fishing.缺少字詞: gl= | 必須包含以下字詞:gl=。 沿近海漁業管理及責任制漁業之實踐- 漁業署。 改良漁撈方法可降低混獲及誤捕海洋生物,避免造成資源浪費,因此 ... 於 lawtagtw.com -

#23.臺灣近海| 交通部中央氣象局

漁業 服務網. ::: 導覽 | 科普網 | 常見問答 | 雙語詞彙 | RSS服務 | 意見箱 | 好站介紹 | 會員登入 | 退休資訊專區 | 隱私權保護政策 | 於 www.cwb.gov.tw -

#24.預告禁止10噸以上經營或兼營籠具漁船於屏東縣東港鎮

依據:, 漁業法第44條第4款及行政程序法第154條. 公告事項:. 一、訂定機關:屏東 ... (二)限制區域為屏東縣東港鎮、新園鄉沿岸海域專用漁業權範圍(基點A54:東經120度. 於 ptlaw.pthg.gov.tw -

#25.台灣東部漁業資源與保育現況

近海漁業(Offshore. Fisheries)作業漁場在12 海浬以外至200 海浬經濟海域範圍內,民國96 年漁獲量. 為129 公噸,產值0.1 億元,作業漁法皆以網漁具為主,標的魚種以翻車魚 ... 於 ws.moe.edu.tw -

#26.台灣沿海地區自然環境保護計畫(I)

擇其有特殊景觀及農漁業發展價值者,迅即進行勘查劃定區域,並規劃保護及 ... 沿海地區範圍之界定,由於各國或各地區地理環境之不同而有所差. 於 www.tcd.gov.tw -

#27.沿岸漁業

沿岸漁業 係指利用船筏或不使用船筏在我國領海12浬內從事漁業者。本漁業因船筏規模不大,作業範圍狹小,資源易受限制,而且部份漁民又採兼業性質,故產量不甚穩定。但近年來 ... 於 www.siliconvst.co -

#28.吹什麼】關閉的海門,鬱卒的漁民:苗彰沿近海漁業被迫退場

風機進駐,首當其衝的就是這些刺網漁船(請見文末「沿海漁業各種漁法簡介」)。由於風場中每支風機間距只有數百公尺,但是漁網依規定可達2.5公里,若 ... 於 today.line.me -

#29.【耕耘臺灣農業全印象】-勇渡藍海《解答》 - 永無止盡的學習路

否說明:沿岸漁業是指在我國領海12浬內,或者是在沿海當日來回的範圍內,從事漁撈作業的漁業。近年來產量約維持在4萬公噸左右,主要作業方式包括刺 ... 於 roddayeye.pixnet.net -

#30.台灣漁業發展之展望 - 茂群峪畜牧網

年度, 總 計, 遠洋漁業, 近海漁業, 沿岸漁業, 養殖漁業 ... 2.沿近海漁業方面. 此海域之範圍包括東海、黃海、台灣海狹、南中國海及台灣東部海域。在此海域內之資源除底 ... 於 www.miobuffer.com.tw -

#31.第三章台灣漁業發展策略(作者:許登基)

印尼等25 個以上沿岸國家長期進行雙邊漁業合作,總作業船數約2,000 餘艘,其 ... 必經之路線,西部海域大陸棚範圍廣大,有冬季大陸沿岸流南下及夏季黑潮支流. 於 www.rdf.org.tw -

#32.近海漁業的意思、解釋、用法、例句 - 國語辭典

根據中華民國漁業署的定義,「近海」指距領海基線十二至二百浬範圍內的海域。 近海漁業,是指在離岸12到200海浬的經濟海域之內從事的海洋漁業. 通常以中型漁船為主, ... 於 dictionary.chienwen.net -

#33.冬山鄉公所農耕土面積編製說明

一、統計範圍及對象:凡本公所所轄可供種植經濟生產農作物之土地,無論是否適宜耕作或合法 ... 冬山鄉近海、沿岸漁業、內陸漁撈、海面養殖、內陸養殖漁業生產量調查表. 於 www.dongshan.gov.tw -

#34.沿岸漁業:簡介,參見 - 中文百科全書

沿岸漁業 簡介,參見, ... 我國將其海洋水域按經緯度劃分為若干個漁區,以經緯度各30分的範圍為一個漁區。指在沿海國領海以外一定寬度內經該國宣布為漁業管理之. 於 www.newton.com.tw -

#35.找近海漁業範圍相關社群貼文資訊

漁業 概況. 本屬漁業大致可分為『遠洋』、『近海』、『沿岸』、『養殖』等四大類: ... 舢舨或漁筏為主,因作業範圍小,皆在離岸十二浬內海域作業,產量較少,漁獲缺少 ... 於 law.businesstagtw.com -

#36.第五章花蓮地區漁、牧業變遷與其休閒業發展

因研究範圍中漁業與牧業的研究樣區較少,因此將漁業、牧業變遷以及休閒 ... 5、進行沿近海漁業多元化利用規劃:將沿岸十二浬內海域重新規劃,使海域空. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#37.立法院議案關係文書(中華民國41年9月起編號)

送該會漁業署加強取締沿岸職業漁撈及拖網、流刺網及每年 ... 漁業禁漁區至少以海岸至距岸3 浬為範圍,倘超過3 浬至12 浬間海域設有資源保育設. 於 lci.ly.gov.tw -

#38.2721 台灣地區消費者物價指數(comsumber price index)

資料項目:新北市近海、沿岸漁業、海面養殖、內陸漁撈、內陸養殖漁業生產量 ... 統計地區範圍及對象:在本市境內所生產,或漁船以本市港口為根據地,所捕獲之魚、貝類 ... 於 oas.bas.ntpc.gov.tw -

#39.近海漁業範圍在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星星公主

提供近海漁業範圍相關PTT/Dcard文章,想要了解更多漁業氣象潮汐、萬里風浪、澎湖天氣風浪有關星座與運勢文章或書籍,歡迎來星星公主提供您完整相關訊息. 於 astrologysvcs.com -

#40.跨越台灣漁業的悲與喜 - 魚達人李嘉亮

台灣漁業,尤其沿、近海漁業,在先天上有漁場範圍狹窄的缺陷,再加上工業化、都市化的過程中,一再地犧牲漁業環境。所幸,隨著科技的進步,工業對於環境的汙染已經日漸 ... 於 fishlee68.pixnet.net -

#41.漁業概況 - 高雄區漁會

漁業 概況. 本屬漁業大致可分為『遠洋』、『近海』、『沿岸』、『養殖』等四大類: ... 舢舨或漁筏為主,因作業範圍小,皆在離岸十二浬內海域作業,產量較少,漁獲 於 www.kfa.org.tw -

#42.台灣東部新港海域大型魚類漁業資源與移動行為

台東縣主要以近海及沿岸漁業為主,由漁業年報統計2002~2015 年漁業別漁 ... 潛深度從表面到258 公尺,棲息水溫範圍介於14.5~30.3℃(圖9),下潛深度溫度. 於 www.tkms.ptc.edu.tw -

#43.台灣地理第二單元第一級產業講義

【3領海 】(12浬)範圍內。 近海漁業. 【4經濟海域 】(200浬)範圍內。 ... 過度捕撈:沿岸與近海漁業,不重視海洋資源的永續經營,將面臨【10魚源 ... 於 lovegeo.blogspot.com -

#44.大類架構 - 標準行業類別- 中華民國統計資訊網

行業名稱及定義. A大類 - 農、林、漁、牧業; 03中類 - 漁業; 031小類 - 漁撈業; 0311細類 - 海洋漁業. 在遠洋、近海及沿岸從事水產生物採捕之行業。 於 mobile.stat.gov.tw -

#45.漁業

依作業範圍分:遠洋漁業、近海漁業、沿岸漁業、淡水漁業和養殖漁業。漁獲量最高的是遠洋漁業。 漁獲量減少:1980 年代後期開始下降,因過度捕撈、環境變化和人為破壞。 於 www.ehanlin.com.tw -

#46.澎湖海洋生態復育與栽培漁業展望

澎湖之沿、近海漁業具有不需水土資源、低污染、水產豐富等特點,是最適合發展「藍 ... 負該國沿岸漁業之重責大任。 ... 一、範圍. 應將人、漁村社區、澎湖沿海之上沿岸. 於 ws.ndc.gov.tw -

#47.24.下列有關臺灣各漁業類型的敘述 - 題庫堂

(A)近海漁業是指在海岸基線外12~200 浬內從事漁業 (B)沿岸漁業是指在經濟海域範圍之外從事漁業 (C)遠洋漁業遍及三大洋 (D)虱目魚、牡蠣及文蛤皆屬養殖漁業。 於 www.tikutang.com -

#48.編號中文名稱英文名稱說明/圖片來源1. 漁撈fishing - 海洋科學與 ...

沿岸漁業 inshore fishery、 coastal fishery. 係指使用船筏或以手叉網或岸上曳網在 ... 規模及範圍均較狹小,且沿岸海域受工 ... 推動培育沿岸漁業資源及漁場環境改. 於 cosar.ntou.edu.tw -

#49.專用漁業權基本資料 - 台灣公開資訊網

苗栗縣竹南鎮及後龍鎮沿岸地區自平均低潮線.. 灣瓦保育區、香山人工魚礁區、香山保護礁區、定置漁業權區、區劃漁業權區、各港區範圍及其航道之海域, 苗栗縣. 於 tw.datagove.com -

#50.宜蘭縣近海、沿岸漁業、海面養殖、內陸漁撈

一、目的:明瞭本縣近海、沿岸、海面養殖、內陸漁撈、內陸養殖漁業生產實況及發展之趨勢作為漁業行政依據,及改善漁業經營結. 構、資源研究之基本資料。 二、統計範圍 ... 於 mapsrweb.e-land.gov.tw -

#51.憂西部海域「風機隨便插」毀生態漁民籲近岸海域劃入高敏感區

禁建紅區包含了先前爭議不斷的「北方三島漁場」,將北部、東北部大範圍海域全部納入,保障漁業權益。此外,西部沿岸也劃設了長長一條禁建廊道,做為白 ... 於 e-info.org.tw -

#52.專用漁業權- 地方- 自由時報電子報

彰化區漁會專用漁業權範圍,也就是彰化縣沿岸地區自平均低潮線起向外海延伸3浬 ... 肚溪口野生動物保護區、螻蛄蝦繁殖保育區、各港區範圍及其航道之海域。 於 news.ltn.com.tw -

#53.找近海漁業相關社群貼文資訊

提供美軍漁業氣象相關文章,想要了解更多台灣海峽海象、近海海象預報、近海漁業範圍... 天氣預報· 最新... details › gl= TW自6月2日以来,中央气象台已连续30天发布. 於 traveltagtw.com -

#54.海岸 - 熊 臺灣

北部海岸岬角與海灣相間,海岸線曲折,天然良港多,利於漁業、海運發展,如八斗子 ... 深港,常見沙洲與潟湖,沿海居民在西部海岸地帶從事養殖漁業,魚塭、蚵架廣布。 於 w4.jcjh.tn.edu.tw -

#55.沿岸漁業 - 中文百科知識

近海漁業遠洋漁業養殖漁業簡介沿岸漁業是指在離岸12海浬的領海以內從事的海洋漁業。 ... 是指從千葉向西,經過東京、橫濱、靜岡、名古屋,到京都、大阪、神戶的範圍。 於 www.easyatm.com.tw -

#56.我們的漁港 - 雲林區漁會

本港現有漁民會員1617人,一部份從事沿近海漁業,船筏約至濁水溪口附近作業,約六小時往返,另一部份從事淺海牡蠣養殖,船筏皆當日往返。 位於本縣口湖鄉台子村附近海岸, ... 於 www.ylfish.com.tw -

#57.雲林縣申請專用漁業權中央延宕六年才通過但仍排除離島式基礎 ...

經過六、七年的努力,雲林縣終於爭取到專用漁業權,但中央仍然將離島式基礎工業區範圍剔除在外,漁業權的範圍大幅縮水,縣府對此相當不滿,將繼續爭取,把沿海所有的 ... 於 www.yunlin.gov.tw -

#58.海洋法政常識闖關 - 鴻揚電腦

8、臺灣沿岸的海岸地形中,位於陸地與沙洲間的海域通常稱為下例何者? A:大陸棚 ... B:近海漁業作業水域在12浬至200浬的範圍內,近幾年有過度捕勞的情形 於 www.hongyang.com.tw -

#59.台灣地區漁業生產量值 按漁業別分編製說明

一、統計範圍及對象:凡本縣境內所生產及漁船以國內港口或國外合作基地港口為 ... 三、分類標準:漁業分遠洋、近海、沿岸、海面養殖、內陸漁撈及內陸養殖等六類。 於 accounting.chcg.gov.tw -

#60.近海漁業範圍 - Dcog

近年來近海漁業的產量約20 萬公噸,文學史,農委會主委曹啟鴻表示,以該港外25公頃海域為規劃範圍,縣府在近期於復國墩海域劃設漁業資源復育區投放人工魚礁。 於 www.collapsosaurrex.co -

#61.避犧牲西部沿岸漁業民團籲距岸8浬禁設離岸風機 - 中央社

經濟部日前公布離岸風電開發場址申請作業要點,環團及專家學者今天表示,若依目前規畫將犧牲西部沿岸漁業,籲近岸8浬(約15公里)範圍應禁止設置風機 ... 於 www.cna.com.tw -

#62.近海漁業- 維基百科,自由的百科全書

近海漁業,是指在離岸12到200海浬的經濟海域之內從事的海洋漁業。通常以中型漁船為主,使用拖網、巾著網、鯖魚圍網等來進行捕撈作業。因海洋污染及過度捕撈,魚源出現 ... 於 zh.wikipedia.org -

#63.臺南近海漁業概況

臺南沿近海漁業概況 ... 本市海岸線北從八掌溪南至二仁溪,長達63.7公里,包含北門、將軍、七股、安南、安平及南區等6個沿海行政區,在海岸線分布7處漁港供漁船筏停泊及整備 ... 於 fishingharbor.tainan.gov.tw -

#64.野島剛/漁業戰爭下走調的秋刀魚滋味 - 報導者

當然,捕撈秋刀魚的漁船,在日本是以小型漁船的沿岸漁業為中心,而台灣是 ... 的像刀狀的魚,壽命是2年左右,活動範圍是從近海到沿岸一帶的表層海域。 於 www.twreporter.org -

#65.中華民國漁業簡介

表1 2017 年漁戶數、漁戶人口數及漁業從業人數 ... 沿岸漁業. 內陸漁業. Coastal Fisheries. Inland Fisheries ... 整併臺灣良好農業規範(TGAP),並將驗證範圍延. 於 www.fa.gov.tw -

#66.15.魯加的漁船在距海岸150浬的海域捕魚,依漁業作業範圍判斷

魯加的漁船在距海岸150浬的海域捕魚,依漁業作業範圍判斷,該漁船最有可能從事何種漁業類型? (A)養殖漁業 (B)沿岸漁業 (C)近海漁業 (D)遠洋漁業. 於 yamol.tw -

#67.台東縣近海、沿岸漁業、海面養殖、內陸漁撈 - 臺中市統計資訊網

臺中市近海、沿岸漁業、海面養殖、內陸漁撈、內陸養殖漁業生產量編製說明 ... 二、統計範圍及對象:在本市境內所生產,或漁船以本市港口為根據地,所捕獲之魚、貝類及 ... 於 govstat.taichung.gov.tw -

#68.臺灣沿近海漁業永續利用與展望研討會

在合理的範圍。TAC 主要係藉由評估漁業資源的再生產力,制定合理的總可捕量,一方. 面讓漁業資源不會被過度利用,另一方面也能將市場導向秩序化,讓魚價處於更合理的. 於 www.twfish.org.tw -

#69.台灣經濟魚種之解說

近海漁業. 135,440. 874,383. 154,873. 982,300 -12.5% -11.0%. 沿岸漁業. 54,280. 550,945 ... 的水溫範圍,通常有表層至550米深之海中皆有其蹤跡。 於 www.bsmi.gov.tw -

#70.澎湖沿近海漁業資源分析

澎湖的漁業資源利用. 澎湖沿岸海域漁業利用範圍. 澎湖沿近海漁場概述. 澎湖沿近海漁撈方式. 資料來源:http://www.lyprinol.com/chinese_website/farming.htm ... 於 140.112.64.37 -

#71.桃園市近海、沿岸漁業、內陸漁撈、海面養殖

三、資料範圍、週期及時效. *統計地區範圍及對象:在本市內所生產;或是漁船以本市港口為根據地,從事. 生產之魚貝類,均為統計對象。 *統計標準時間:以每年1 月1 日至 ... 於 statbas.tycg.gov.tw -

#72.博碩士論文行動網

論文名稱: GIS在沿岸漁業海域區劃之應用 ... 系所名稱: 環境生物與漁業科學學系 ... 海疆為陸疆的延伸,「中華民國領海及鄰接區法」公佈實施後,海疆範圍自領海基線外 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#73.近海漁業範圍【近海漁業範圍】資訊整理 - Jnkz

近海漁業範圍,中央氣象局漁業氣象– 船長日記– blogger,中央氣象局漁業氣象. 跳到主要內容區塊. 您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟 ... 於 www.createdessentls.co -

#74.【附件1】 高雄市105 年度海洋教育教案甄選作品教學設計教案

教師於黑板上畫出沿岸漁業、近海漁業、遠洋漁業的. 海域範圍。大致如下圖(該圖僅提供教師繪圖時參考):. (1) 沿岸:領海12 海浬內。 (2) 近海:200 海浬經濟海域以內 ... 於 ocean.kh.edu.tw -

#75.漁業廣播電臺

電臺沿革 · 施政願景 · 組織編制 · 臺長介紹 · 職掌說明 · 聯絡資訊 · 交通資訊 · 收聽範圍 · 政府資訊公開 · 電話禮貌測試 · 常見問題 · 漁廣信箱. 於 www.frs.gov.tw -

#77.3S技術於台灣海域區劃漁業權漁業規劃與管理應用之研究

圖3-3 行政院農委會函示之嘉義縣沿岸海域漁業作業區範圍............. .. 69. 圖3-4 布袋商港北側之浮筏式養殖及空軍嘉義水溪空對地靶場範圍.. .. 69. 於 etd.lib.nsysu.edu.tw -

#78.國立海洋生物博物館-海洋生態系

另外,臺灣氣候溫和,沿海低漥及淺海水資源豐富地區可闢為養殖區,海灣又可從事箱網養殖,養殖漁業發展條件亦甚良好。 【臺灣現在的漁業有哪些?】 關渡沿岸漁業作業船隻( ... 於 www.nmmba.gov.tw -

#79.台灣沿海地區自然環境保護計畫(I)-淡水、蘭陽、蘇花 - 營建署

水域因富含漁業資源,可為漁業資源保育區。五處自然保護區範圍如下: 1. 花蓮溪口附近。本區為海岸山脈北端,包括花蓮山附近第一條 ... 於 www.cpami.gov.tw -

#80.地理2-3 | Environment Quiz - Quizizz

思妤:「養殖漁業超抽地下水問題以臺東最為嚴重。」 育陞:「沿岸漁業的船隻常誤入菲律賓海域,引起糾紛。」 佑丞:「限制捕撈範圍及時間才能解決漁源枯竭的問題。」. 於 quizizz.com -

#81.苗栗縣漁業從業人數編製說明

一、統計範圍及對象:苗栗縣居民實際從事各種漁業之從業人員,不論其為專、兼業 ... 三、分類標準:按漁業種類分為遠洋漁業、近海漁業、沿岸漁業、內陸漁撈、海面養殖 ... 於 webws.miaoli.gov.tw -

#82.漁業法 - 全國法規資料庫

本法所稱入漁權,係指在專用漁業權之範圍內經營漁業之權。 ... 因漁業權涉訟,依不動產所在地而定其法院管轄者,以與漁場最近沿岸所屬之直轄市或縣(市)為不動產 ... 於 law.moj.gov.tw -

#83.【漁廢終結之役2】促進刺網轉型,漁業署推動「劃設 ... - 農傳媒

針對沿岸海域具有岩礁環境的地方政府,漁業署優先輔導訂定刺網漁業禁漁區(期)及限制轉籍的規定,自2017年輔導基隆市擴大刺網漁業禁漁區範圍起,陸續輔導宜蘭縣、嘉義 ... 於 www.agriharvest.tw -

#84.從凌海看日治時期遠洋漁業的興起

漁業 發展範圍熱帶栽培業需要數年方有回收,漁. 從近海擴增至業方面依照現有之技術與設備,投. 遠洋。殖產局資容易且回收迅速;3. 當地居民對. 於 www.ntl.edu.tw -

#85.漁業 - 政府研究資訊系統GRB

... 也直接影響目前的漁業生產和貿易模式。臺灣四面環海,各種漁業發達,而遠洋漁業作業範圍更遍及三大洋,影響 ... 關鍵字:近海漁業;養殖漁業;漁業統計;沿岸漁業. 於 www.grb.gov.tw -

#86.避犧牲西部沿岸漁業民團籲距岸8浬禁設離岸風機 - 經濟日報

經濟部7月23日公布「離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業要點」,明確規範業者申請資格、場址規劃標準、申請案應備文件,公開離岸風電場址規劃海域範圍 ... 於 money.udn.com -

#87.渔区_搜狗百科

渔区:捕捞海域的区划单位。我国将其海洋水域按经纬度划分为若干个渔区,以经纬度各30分的范围为一个渔区。指在沿海国领海以外一定宽度内经该国宣布为渔业管理之目的划 ... 於 baike.sogou.com -

#88.基隆區漁會-本會簡介-組織沿革

漁業 種類方面,可分為遠洋漁業、近海漁業、沿岸漁業。 遠洋漁業-主要包括中大型拖網漁船,漁場範圍遼闊,包括大陸棚、東海、黃海漁區之底棲魚類,另有150噸至250噸拖網 ... 於 klfish.naffic.org.tw -

#89.國家檔案典藏新訊

包括頭圍漁業會事務引繼書、漁業安全措施案卷等。 ... 交接重疊海域內捕捉,若不小心即進入他國海域範圍,引發衝突。 ... 域之間,成為沿岸各國主要捕捉對象。 於 www.archives.gov.tw -

#90.我們會吃光海洋嗎?從太平洋到西非,兩岸漁業全景調查| 端傳媒

而中國對近海漁業資源「海盜式捕撈」的行徑,近年移植到了西非沿海。 ... 推動「減少漁業補貼」,從而在全球範圍內進一步增強對漁業資源的保護工作。 於 theinitium.com -

#91.風機下的漁業存亡01》彰化外海插千座風機,漁民被迫全退場

海上風電與漁業擦槍走火、爭議頻傳,位居西海岸中點的彰化, ... 將彰化外海切割破碎,幾乎沒有可供漁民作業的完整海域,沿岸漁民將無法繼續捕撈打魚 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#92.專題研究計畫要素

沿岸漁業 :是指在我國領海12浬以內,或在沿海作業能當日來回的範圍,從事漁撈 ... 近海漁業:介於沿岸和遠洋之間,是指漁船在我國12到200浬經濟海域以內,從事漁撈作業 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#93.漁業有分很多種,想請問在台灣拖網漁業,屬於近海的有哪些呢?

近海漁業係指使用動力漁船,在我國12浬至200浬經濟海域內從事漁撈作業者,主要漁業 ... 延繩釣漁業,作業範圍主要在呂送東部、臺灣東部太平洋和南海以捕撈跨界高度洄游 ... 於 kmweb.coa.gov.tw -

#94.一網打盡漁民生計

美國北太平洋漁業管理委員會(RC)於2005年禁止該國西部海域底拖漁業,範圍從加州至 ... 依據中華鯨豚協會表示,中華白海豚分布於暖溫帶及熱帶沿岸海域,主要出現於 ... 於 www.taiwan921.lib.ntu.edu.tw -

#95.台灣目前有224個漁港/海鮮,都從中國來/慢魚運動/遠洋漁業 ...

而大陸政府為了擴張軍事力量範圍,將許多珊瑚礁變成軍事基地島嶼,已經威脅到沿海居民海鮮食物補給。 國家海洋資源與安全國家中心的斯庫菲爾德教授表示,他對未來海洋生態 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#96.台灣近海漁業有3大危機2048年恐吃不到野生魚類

中央研究院生物多樣性研究中心前主任邵廣昭則表示,台灣的海洋保護區現在看起來有8.16%的範圍,可是若以現行國際自然保育聯盟(IUCN)的標準來計算,其實 ... 於 www.rti.org.tw