沙田美食的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭寶鴻寫的 香江知味:香港百年飲食場所 和陳志華,李健信的 香港巴士百年蛻變都 可以從中找到所需的評價。

另外網站再訪香港新市鎮~【沙田美食兩天一夜遊】也說明:香港沙田龍華酒店 到了龍華酒店要吃什麼呢? 當然是香港美食評論家唯靈所說的沙田三寶~「山水豆腐花」、「明火靚雞粥」和「龍華乳鴿」。

這兩本書分別來自商務 和中華所出版 。

開南大學 國際企業學系 謝雅惠、廖建智所指導 王美玲的 臺灣烏龍茶行銷通路、體驗行銷、購買意願之研究-以臺灣大賣場為例 (2020),提出沙田美食關鍵因素是什麼,來自於烏龍茶、行銷通路、體驗行銷、購買行銷。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 華語文教學系 楊聰榮所指導 徐智俊的 香港客家語言復振與客家文化復興(2007-2017) (2018),提出因為有 香港、客家、客語、常民文化、文化復興的重點而找出了 沙田美食的解答。

最後網站探魚香港丨深圳烤魚名店「探魚」進駐香港選址沙田!開業日期則補充:現在,好消息傳來,它要在沙田新城市廣場開設香港首間分店,讓香港的食客也能夠近距離品嚐這「爽麻無限開心嘆魚」的滋味 ... GOtrip首頁香港香港美食.

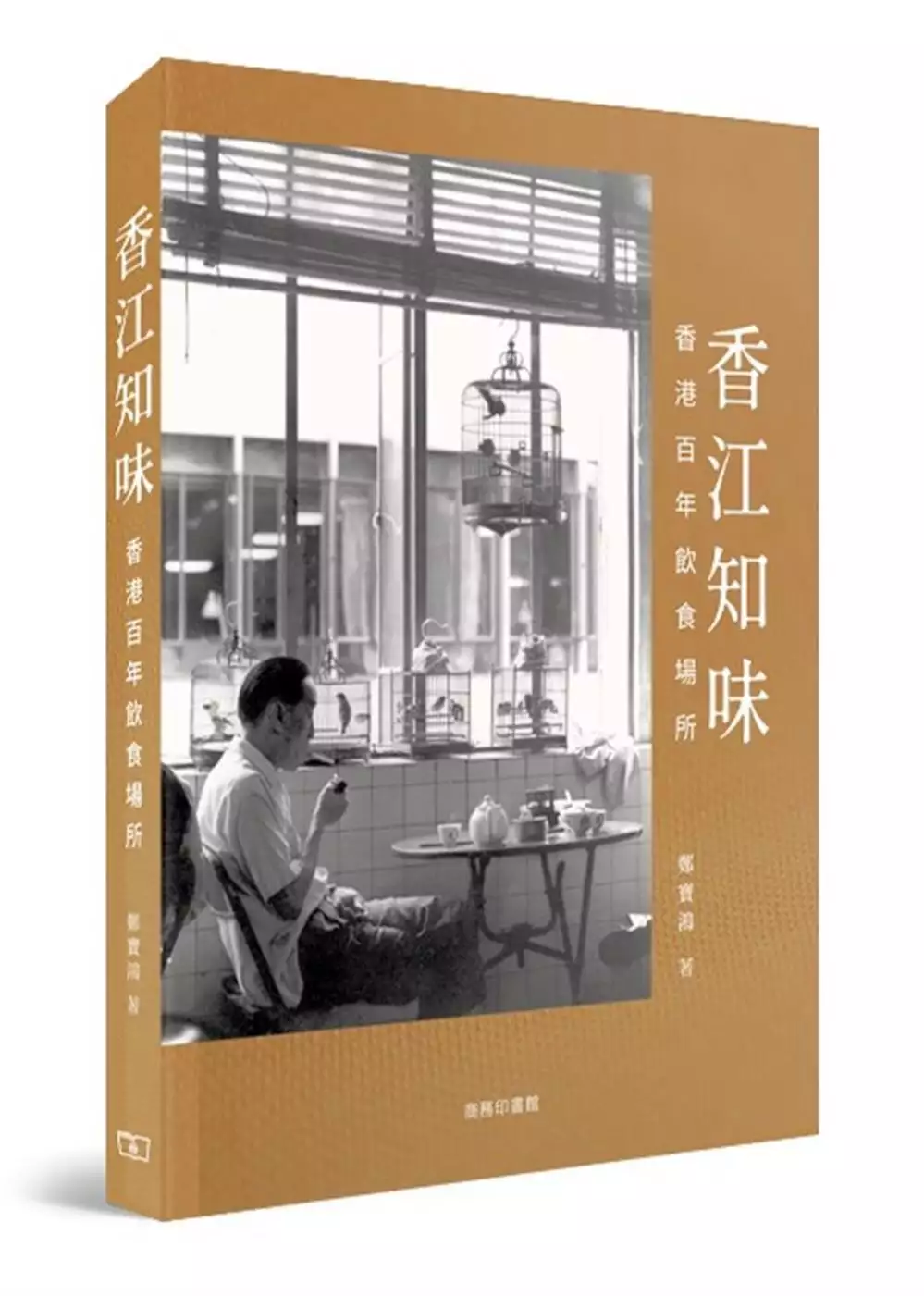

香江知味:香港百年飲食場所

為了解決沙田美食 的問題,作者鄭寶鴻 這樣論述:

由香港開埠至今,隨着時代轉變和市民的飲食習慣,林林總總、各具特色的飲食場所,包括茶樓、地踎茶居、小館、粥麵館、外江菜館、大牌檔、西餐館、冰室與茶餐廳等,在百多年來歷經了或大或小的變化。當中包括已消失的著名茶樓茶居如得雲、馬玉山、武彝仙館,酒樓酒家如宴瓊林、金陵,大三元,小館如愛皮西、神燈、奕樂園,西餐館如威士文、美利權、安樂園,仍能勾起很多人的無窮的回味。 本書透過逾300幅圖片以及報刊文獻,記錄香港百多年來飲食業的變遷,以及不同食肆的始末及演變,讓讀者了解香港各時代獨特的飲食文化,流行美食、市民的生活狀況,以及香港各區的發展。 本書賣點 (1) 本書以主

題形式介紹香港歷史,配上300多幅香港舊照片及報刊文獻,加上細緻的描述,以不同角度了解香港的飲食文化。

沙田美食進入發燒排行的影片

下午2點到步,仍要等位大約10-15分鐘

下午茶點心$10起,非常抵食,即點即蒸

$10款式有粥兩款,2款甜品,一款蔥油餅

其他就$13起,數埋都有30款左右

另外仲有燒味粉麵選擇~

下午茶炒麵炒飯$45起~常見既星州米,雪菜米

牛河肉片河等等~

整體環境比想像中乾淨,收碟快,上菜快

先黎一碗皮蛋肉絲粥

質感杰身,入口綿香,每一口食到皮蛋碎同肉絲

$10超值,好食暖胃

鮮蝦菜苗餃,蛋黃奶皇包,鮮竹卷

鮮蝦餃,皮做得幾薄身亦通透,有彈性

細碎既菜苗加上蝦肉,夠香味唔夠味

調味略為輕手,可能因為客路主要老人家

奶皇亦係偏清新路線,唔會好膩,甜味亦輕

鮮竹卷就比較普通,味道偏淡,要靠個汁補返

牛肉球同燒賣係最出色

都係同價位$18一碟

燒肉夠挺身飽滿,啖啖肉,似鮮肉燒賣比較多

味道就唔錯既

牛肉球應該係咁多款之中最好食

肉既比例岩岩好,有彈性,食到蔥同其他配料

仲係沿用舊時用卡仔吸印既點心紙

#富東閣海鮮酒家

#富東閣 #黃店 #黃色經濟圈 #中菜 #飲茶 #港式 #點心 #DimSum

#

臺灣烏龍茶行銷通路、體驗行銷、購買意願之研究-以臺灣大賣場為例

為了解決沙田美食 的問題,作者王美玲 這樣論述:

台灣烏龍茶素以濃香味純為世人所知,其為台灣主要茶類。雖然臺灣茶業的發展,有二百多年的歷史,但茶葉一直是臺灣的重要經濟產物,為臺灣的經濟發展建立了不可磨滅的功績。台灣烏龍茶深受民眾喜愛,除了其口感絕佳外,已有具有延緩衰老、降血脂、減肥等功效。如今資訊時代,民眾可以通過網路商城、實體賣場等各種管道購買烏龍茶。而賣場的優勢在於能近距離與消費者接觸,瞭解消費者真實購買傾向,及時傳遞相關烏龍茶資訊給消費者。本研究欲瞭解台灣烏龍茶行銷通路、體驗行銷對購買烏龍茶意願的影響情況。以台灣烏龍茶消費者為研究對象,採用隨機抽樣方式收集問卷。共收集248份有效問卷研究資料,以SPSS 22.0版軟體分析資料統計。瞭

解台灣烏龍茶消費者個人背景基本資料,及對烏龍茶行銷通路、體驗行銷、購買意願的基本情況。探討不同背景消費者對於台灣烏龍茶行銷通路、體驗行銷、購買意願的差異情況,及台灣烏龍茶行銷通路、體驗行銷對購買烏龍茶意願的影響情況。通過研究結果為台灣烏龍茶經營者提供建議。

香港巴士百年蛻變

為了解決沙田美食 的問題,作者陳志華,李健信 這樣論述:

《香港巴士90 年》於2012 年出版、2015年再版,是巴士迷必讀的巴士發展大百科。兩位作者多年來翻閱無數文獻典籍,做過大量訪問,搜集不同年代的巴士資料,以及從巴士發展現況與規劃觀察,呈現一個世紀以來香港交通演變歷史。 巴士一直是市民日常生活不可或缺的交通工具,重要性至今絲毫無減,只是隨着時代變遷,其外型、功能,以至社會意義不斷改變。從以往的小規模經營到現今的龐大網絡,由單層變雙層、低地台與環保型號,由「熱狗」到空調巴士,香港巴士緊貼社會進步。但在完善的交通網絡之下,以鐵路為主骨幹的交通模式、的士與電召車業的發達,都為巴士公司帶來激烈競爭,威脅其經營環境。面對這

種局面,巴士公司實須開始設想下一個百年的交通面貌。

香港客家語言復振與客家文化復興(2007-2017)

為了解決沙田美食 的問題,作者徐智俊 這樣論述:

筆者印象中的香港生產許多膾炙人口的粵語影視作品,港式飲食也廣受喜愛,是常民文化活潑豐富的地區。但直到2006年首次發現,香港有客語人口,這讓長期關注、推動客家文化復興的筆者深感喜慰,故從2016年8月持續到香港從事田野調查,紀錄香港客家語言、文化活動現況。香港在英國統治時代,以英語和廣府話為官方語言,其他的語言,在文化教育和傳播媒體都受到打壓,這使得原本在沙田、元朗、粉嶺和西貢,也就是新界地區,原本日常通行的客家話,呈現流失與凋零現象。1997年主權移交中國以後,香港政府所實施的語文政策,使越來越多人使用普通話,這讓香港人出現了愛鄉愛土的本土意識,發起保護母語的討論,因此在2003年聯合國公

布《保護非物質文化遺產公約》之後,隔年香港也跟著公布公約,整理並保護本土文化。2010年更出現了香港保育本土語言客家話及圍頭話的組織,此後也看到許多以客家為名的活動。最特別的事,在2016年的選舉中也看到候選人以客家文化做為選舉訴求。本篇論文主旨在研究2007年至2017香港客家語言復振與客家文化復興的現象,利用訪談研究方法,從語言復振和常民文化的面向來釐清香港相關現象的成因與發展的脈絡,理解香港本土文化多元化的意涵。筆者在撰寫論文期間適逢台灣還我母語運動三十年,對比從1988年開始台灣客家人積極復振客家語和復興客家文化,期待透過本研究能夠為港台的文化交流提出建議。

沙田美食的網路口碑排行榜

-

#1.第二場開心香港美食市集周六及周日在沙田公園舉行- RTHK

沙田美食 巿集的開放時間為上午10時至下午6時。為疏導人流,期間通往瀝源橋及通往沙田公園近露天劇場的個别出入口,會劃定為市集的指定「入口」 ... 於 news.rthk.hk -

#2.沙田美食市集(6-7/5)

美食 市集將會喺沙田大會堂廣場同沙田公園舉行,以華夏美食同香港地道美食為主題,免費入場,不設門票! 日期及時間:5月6 - 7日(星期六至日),10am– ... 於 www.jetsoclub.com -

#3.再訪香港新市鎮~【沙田美食兩天一夜遊】

香港沙田龍華酒店 到了龍華酒店要吃什麼呢? 當然是香港美食評論家唯靈所說的沙田三寶~「山水豆腐花」、「明火靚雞粥」和「龍華乳鴿」。 於 posh.com.tw -

#4.探魚香港丨深圳烤魚名店「探魚」進駐香港選址沙田!開業日期

現在,好消息傳來,它要在沙田新城市廣場開設香港首間分店,讓香港的食客也能夠近距離品嚐這「爽麻無限開心嘆魚」的滋味 ... GOtrip首頁香港香港美食. 於 www.gotrip.hk -

#5.沙田新城市廣場電影院梅花座 - servanod.online

閱讀全文沙田美食推介2023 西式Cafe 東南亞港式小食/甜品西式沙田美食推介2023|1The Salted Pig The Salted Pig 顧名思義主打豬的不同部分,菜式以英 ... 於 servanod.online -

#6.龍門餐廳

新北龍門路美食餐廳推薦,新北龍門路美食餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享: 茶 ... 九龍美食,中環美食,荃灣美食,美食2019,mee,觀塘美食,沙田美食, ... 於 hansacak.online -

#7.香港18區美食大搜查沙田有乜好食?

沙田 同大圍,睇落去好似好舊,而且主要係住宅區,無咩好行。其實美食就在「人」間。愈多人住嘅地方,就愈多好嘢食!除咗一直出名好味嘅餐廳之外,近來 ... 於 gogoadvise.com.hk -

#8.天文台發今年首個紅雨沙田美食市集一度關閉後重開

【Now新聞台】天文台一度發出今年首個紅色暴雨警告信號,持續超過一小時。暴雨期間,沙田美食市集一度關閉,之後重新開放。 於 news.now.com -

#9.牛大人Master Beef – 吃到飽台灣火鍋!Taiwanese Hotpot – All ...

旺角荷李活、沙田分店星期一至日,公眾假期及前夕午市:12:00 – 16:00(最後落單時間:15:30) 晚市:17:00 – 23:00(最後落單時間:22:30). 於 masterbeef.hk -

#10.泰國金柚、台灣文旦點揀好?邊種最清甜多汁?呢種可整蝦子 ...

香港常見的柚子品種有︰沙田柚、泰國金柚及台灣文旦柚,今次主要為大家 ... 韓牛、慶州千年牛/ Oppa親手燒原條烤牛排骨/ 最平$278起韓烤任食70款美食. 於 www.etnet.com.hk -

#11.阿宏小吃• 萃茶飲品(沙田二店)

阿宏小吃• 萃茶飲品(沙田二店) 在foodpanda點的到,更多Taichung City 推薦美食,線上訂立即送,下載foodpanda APP,20分鐘外送上門!瀏覽菜單和獨家優惠折扣. 於 www.foodpanda.com.tw -

#12.沙田美食2022 | Best lunch懶人包| 5間一生必食1次餐廳!

近年無得去旅行,小編前排開始左一個本地遊既習慣,每逢放假就全香港周圍行,周圍食,每去到一區都會搵來呢區地膽朋友介紹一D必食既美食推介!今集小編終於黎到沙田+大 ... 於 yasslife.com -

#13.沙田美食推介|必食外脆內嫩原隻蒜香玉米雞 - Cosmart.hk

沙田 帝都酒店今年完成翻新,今次編輯到酒店內主打時尚概念的新餐廳2+2 café & bar試食,為大家介紹超足料外脆內嫩原隻蒜香玉米雞、視覺味覺有驚喜變奏版Tiramisu等必點 ... 於 www.cosmart.hk -

#14.「開心香港」沙田美食市集開鑼攤檔賣80元炒米粉一小時後劈 ...

(獨媒報導)「開心香港」第二場美食市集今起一連兩日在沙田公園舉行,以華夏美食為主題,約70檔攤檔參展,朝10晚6開放予市民免費入場。今日最高... 於 today.line.me -

#15.沙田地膽美食懶人包

沙田 地膽美食懶人包. 1. 沙田友冰室. 懷舊本地傳統新裝修茶餐廳. 必食:懷舊港式班蘭蛋撻. 地址:沙田石門安群街3號京瑞廣場一期地下G19號舖. 於 www.skinnymore.com -

#16.沙田美食10大主題消息,所有優惠情報

沙田美食 最新消息分享:香港最強本地及旅遊美食、必買、好去處、優惠資訊,所有沙田美食標籤內容盡在HolidaySmart 假期日常。 於 holiday.presslogic.com -

#17.受黃雨影響沙田美食市集暫停開放

天文台已發出黃色暴雨警告信號,政府表示今日(7日)在沙田公園舉行的「開心香港」美食市集現已暫停開放,呼籲公眾人士暫停前往。 於 www.hkcd.com -

#18.【圖輯】沙田美食市集開鑼陳茂波指攤位近70個有市民嘆天氣 ...

「開心香港」活動的美食市集第二場今(6日)在沙田公園開鑼,為期兩天,開放時間為早上10時至下午6時,不設門票,市民可免費入場。 於 news.mingpao.com -

#19.【沙田。美食評價】沙田圍台式料理「九份•十分」

... 都係沙田區小店集中地, 雖然近呢兩年以為被石門區搶左唔少生意, 但今次就去左試一試,台式料理【九份•十分】 >>>更多【各區美食】評. 於 chun214.pixnet.net -

#20.沙田美食14大推介2023 任食燒肉火鍋/韓式脆辣炸雞/海膽撈 ...

–. 特色美食 · 沙田美食2. 麺屋こころ|海膽撈麵沾麵店+百年歷史抹茶飲品 · 微辣大排檔更多詳情 · 沙田美食4. 蘇媽蘇媽|任食肉骨茶+濃香咖央多士+砂窩 ... 於 www.weekendhk.com -

#21.馬場公眾設施及投注站訂座

西餐/ 國際美食. 「優越」卡類別: 查看詳情>. 查看詳情> ... 跑馬地馬場「優越」車位. 跑馬地馬場. 立即預訂. 「優越」卡類別: 沙田馬場. 查看詳情>. 查看詳情> ... 於 www.bookingrc.hkjc.com -

#22.香港親子遊:主題樂園 X美食購物 X 交通路線,200+樂遊景點全攻略

餐廳: Meraviglia Bare Ristorante ・一日遊路線 157 grill ·商場: YOHO MALL ・一日遊路線 165 167 CH7 香港的後花園:西貢、將軍澳 CH6 沿著海踩單車:沙田、大埔 174 ... 於 books.google.com.tw -

#24.紅玉越南美食

紅玉越南美食最新菜單、評論、相片,台中市大肚區最好吃的越式河粉餐廳,網友評分: 4.5分,地址: 臺中市大肚區沙田路一段496號,訂位電話: +886 928 163 601, ... 於 www.iwans.tw -

#26.麥麥慳到盡 $25起就歎到一餐 $12.5杯McCafé咖啡 - 麥當勞

如購買時選取位於九龍站、山頂廣場、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場及香港國際 ... 除另有註明,此優惠券不適用於各種形式的麥當勞®派對、主題派對、校園美食服務, ... 於 campaign.mcdonalds.com.hk -

#27.香港沙田有什麼好吃的小編點評沙田美食店

香港旅遊總是抵擋不了對美食的各種追求與挖掘,小編也就著暑假和畢業季的來臨給大家推薦香港沙田的美食店吧。 沙田正街稻香點評:東西很好吃,品種很多,每個時段都會 ... 於 www.hopetrip.com.hk -

#28.最新沙田優惠沙田午市晚市好去處

沙田 邊間好食?香港人氣沙田餐廳推薦,無論生日拍拖週年紀念,2023年最新沙田優惠推介,餐單提供早餐午餐下午茶晚餐,不想堂食也可以外賣自取。這是沙田餐廳列表第3頁 ... 於 www.feehk.com -

#29.回味無窮:香港百年美食佳餚 - 第 208 頁 - Google 圖書結果

位於沙田火車站對面的沙田墟店舖上的汽水廣告,約 1960 年。 Soft drink advertisements on shops in Sha Tin New Town, opposite the Sha Tin Railway Station, c. 於 books.google.com.tw -

#30.開心香港︱沙田「美食市集」因暴雨一度停開重開後攤檔迎回 ...

沙田美食 市集下午4時重開,攤檔重新迎來「蛇餅」。謝宗英攝. 「開心香港2023」美食市集本周來到新界,今日(7日)是活動的第二日,惟天公不作美, ... 於 std.stheadline.com -

#31.沙田新城市廣場電影院梅花座 - golasiyam.online

閱讀全文沙田美食推介2023 西式Cafe 東南亞港式小食/甜品西式沙田美食推介2023|1The Salted Pig The Salted Pig 顧名思義主打豬的不同部分,菜式以英 ... 於 golasiyam.online -

#32.科學園餐廳

【科學園美食2023】8間沙田科學園餐廳推介魚生飯/海鮮喇沙/爆餡三文治/泰國菜/法國生蠔/威靈頓牛柳| U Food… 餐廳情報. 發佈2023.05.11. 於 biffs9rb.dpworldposorja.com.ec -

#33.沙田美食〡全新沙田野郎Steak主打煙燻鐵板性價比高低至 ...

沙田美食 多不勝數,近來新開的野郎Steak正式登陸沙田新城市廣場,主打煙燻鐵板燒及多種日式丼飯,食肉獸絕對不能錯過! 於 dimzi.co -

#34.沙田美食

【沙田美食】 終於終於來沙田超人氣咖啡店BUTLERY啦!這間位於新城市廣場的歐陸風班戟專門店BUTLERY,是THE PANTRY的姊妹店,難怪人氣旺盛,長期大排長龍! 於 www.getreadyhk.com -

#35.沙田美食市集|Tag

政府推出「開心香港」系列活動,第二場美食市集今明兩日(5月6-7日)在沙田公園露天劇場對出場地舉行。財政司司長陳茂波、民政及青年事務局局長麥美娟等官員出席開幕 ... 於 hk.epochtimes.com -

#36.沙田美食

28K posts - Discover photos and videos that include hashtag "沙田美食" 於 www.instagram.com -

#37.沙田美食推介2022 必食地膽懶人包| 不斷更新!

1. 盛記盆菜&盛記麵家 2. 豐鍋雞煲(京瑞廣場) 3. 漁品酸菜魚火鍋放題 4. 一樂小鍋 5. 616牛肉火鍋專門店(積富街) 6. 金凱小廚 於 chill-daily.com -

#38.「開心香港」沙田美食市集開鑼攤檔賣80元炒米粉一小時後劈 ...

(獨媒報導)「開心香港」第二場美食市集今起一連兩日在沙田公園舉行,以華夏美食為主題,約70檔攤檔參展,朝10晚6開放予市民免費入場。 於 www.inmediahk.net -

#39.沙田新城市廣場Yum Me Play JSA 運動體驗館買一送一

大玩VR獨木舟、射擊、拳擊、高爾夫球,完成挑戰18站關卡即獲證書!Yum Me Play 於沙田新城市廣場一期Play Park內精心打造的兒童體驗館結合親子互動主題式 ... 於 www.jetsotoday.com -

#40.菠蘿仔食堂- 沙田- Klook 客路台灣

4.4. 329則評價 新上線活動. 餐飲. 4.27. 飯店服務. 4.28. 划算度. 4.29. 氣氛. 4.04. 沙田. 沙田菠蘿仔食堂. 地圖. 經濟實惠· 當地美食· 茶餐廳· 三明治 ... 於 www.klook.com -

#41.沙田美食|帝都酒店全新概念餐廳2+2 café & bar登場限時 ...

落於沙田的帝都酒店,全面翻新工程後,最近新開全新時尚概念餐廳「2+2 café & bar」,全新主餐牌主打歐陸菜式。為慶祝餐廳新開業,由即日起至9月30日 ... 於 hk.news.yahoo.com -

#42.沙田牧羊少年

牧羊少年咖啡館The Alchemist Cafe (沙田Sha Tin) 送餐距離太遠牧羊少年咖啡館The ... 西式美食• 咖啡店• 意大利麵1 Man Lam Rd, Sha Tin, Hong Kong, ... 於 aybaskar.online -

#43.沙田美食- Explore

沙田美食 :【雙層木系水泥風Cafe登陸大圍!必食Tiramisu牛角窩夫+焦糖鮮奶咖啡】. 詳情:https://hkppltravel.com/181969/. 這間以木系及水泥為主調的Cafe,早在元朗 ... 於 www.facebook.com -

#44.【香港必吃】沙田人氣餐廳美食推薦2020 | 熱炒大排檔

【香港必吃】沙田人氣餐廳美食推薦2020 | 熱炒大排檔、復古茶餐廳 · 1. 榮樂茶餐廳 · 2. 盛記盆菜&盛記麵家 · 3. 富記大排檔 · 4. Cozy Coffee · 5. Ocio. 於 www.hklazytravel.net -

#45.《沙田美食》沙田名物乳鴿,雞粥和山水豆腐花?新城市廣場和 ...

沙田 不像其他兩個新市鎮大埔元朗一樣,著名的美食餐廳至少有10幾間多到會讓你選擇困難症,沙田作為人口最多最大的新市鎮,反而大家都比較難說得出這裡 ... 於 www.hongkongd.com -

#46.新城市廣場- 美食薈萃

購物; 美食; 泊車; 精彩活動. 新城市廣場使用cookies爲您提供一個更好的網站瀏覽體驗。如您繼續瀏覽我們的網站,即代表您同意我們使用cookies。 於 www.newtownplaza.com.hk -

#47.【沙田美食】香港永年車仔麵茶冰廳--懷舊經典鐵板餐

說到沙田美食,我會說這是非香港永年車仔麵茶冰廳莫屬了,之前食過幾次,實在非常高質素,所以Keep住係個高質餐廳List裡面記得上一次食過美國安格斯封 ... 於 vocus.cc -

#48.開心香港|沙田美食市集人流旺檔主:較會展熱鬧市民捧埸冰 ...

【有線新聞】第二場「開心香港」美食市集一連兩日在沙田公園舉行,售賣本地及懷舊小食等,吸引大批市民光顧。 全部賣10元,有解暑的夏枯草、銀菊露。 於 www.i-cable.com -

#49.香港好去處-沙田大圍-新舊美食11個好介紹

沙田 同大圍,睇落去好似好舊,而且主要係住宅區,無咩好行。其實,美食就在「人」間。愈多人住嘅地方,就愈多好嘢食! 於 www.classes.com.hk -

#51.沙田人氣自助餐77折起嘆環球美食+玩5大攤位遊戲

自助餐優惠|沙田ALVA HOUSE最近推出自助餐優惠,讓大家以以低至HK$306.5嘆盡中、西、泰、韓等環球美食!一系列豐盛自助餐美饌包括即開生蠔、時令 ... 於 www.sundaykiss.com -

#52.統一超商數位學習平台

地址:台中市沙鹿區沙田路45號電話+886-4-2636 2111 傳真+886-4-26358566 . ... learning學習平台相關美食資訊或書籍,就來美食貼文懶人包. 於 visit0au.eyesontheforest.or.id -

#53.香港好去處|新馬季週日沙田開鑼!入場贈精美賽事月曆

香港好去處|2023至24年度新馬季將於9月10日在沙田馬場正式開鑼,屆時入場馬迷可獲贈2023至24 ... 「開鑼快訊」節拍遊戲;; 樂手表演;; 主題美食亭。 於 www.businesstimes.com.hk -

#54.沙田美食推介2023|15間餐廳好評介紹抵食泰菜/Pancake

沙田美食 推介2023|沙田有咩好食?單數新城市廣場裡已經有多間必食餐廳!即睇15間好評餐廳推介,包括西式、東南亞菜、港式風味及小食/甜品店,bookmark定同姊妹去食餐 ... 於 www.sundaymore.com -

#55.沙田路美食有哪些?11間台中沙鹿大肚沙田路餐廳小吃懶人包

2023年7月4日 於 taiwan17go.com -

#56.【區區有小店】沙田美食巡禮2023!小區推介9間尚存本土 ...

今次編輯就一次過總結返我哋實試過嘅餐廳推介,結合現時仍然有嘅餐廳美食,方便大家繼續支持本土小店,第二十七炮找尋沙田尚存嘅本土餐廳。 於 eatwo.info -

#57.沙田美食市集重開市民再度排隊入場有展商提早離場

沙田美食 市集在今天(7日)中午因天雨關係暫停開放,至約下午3時45分,大會對外宣布市集會下午4時重開,但在民安隊協助下,... 於 hk.on.cc -

#58.所有暴雨警告信號取消沙田美食市集重新開放

【點新聞報道】由於天文台已取消黃色暴雨警告信號,政府下午4時宣布,今日(7日)在沙田公園舉行的「開心香港」美食市集現已重新開放。 於 www.dotdotnews.com -

#59.沙田美食及餐廳指南| 發掘適合聚會及拍拖的餐廳

揾緊沙田美食?ReUbird 綜合餐廳在IG 、Google 及各大型餐廳平台嘅評分及食評,提供最全面和透明嘅餐廳資訊,減低中伏機會!透過ReUbird ,你可以尋找適合聚會拍拖嘅抵 ... 於 reubird.hk -

#60.蘭苑餐廳|香港沙田美食推薦!隱藏香港中文大學內的邪惡 ...

沙田美食 | 蘭苑餐廳. 不用擔心香港蘭苑餐廳很難找,港鐵直接搭到大學站下車,要是你座車可以香港中文大學下車 ... 於 www.fun-life.com.tw -

#61.魅力情懷潮爆遊Easy GO!一一香港(18-19年版)

... 沙田乘263,灣仔帶熱鬧區域,不過前往交通也算方便,地鐵站乘961,九龍城乘61X,油塘乘別對於由深圳灣口岸來往香港的內地 259D 蠶°、58X、60X,深圳客, ... 美食種類也 ... 於 books.google.com.tw -

#62.【開心香港】本港天氣回穩沙田美食市集恢復開放 - TOPick

本港今日(7日)惡劣天氣下,民政事務一度暫停開放在沙田公園舉行的「開心香港」美食市集,其後在下午4時指,由於天文台已取消黃色暴雨警告信號,市集 ... 於 topick.hket.com -

#63.暴雨下沙田美食市集一度暫停重開後攤檔迎回「蛇餅」

「開心香港2023」美食市集本周來到新界,7日是活動的第二日,惟天公不作美,天文台於中午發出黃色暴雨警告信號,當局其後宣布在沙田公園舉行的美食市 ... 於 www.bastillepost.com -

#64.又一城- 主頁

最新情報 活動推介 商場優惠 · 購物商場 旗艦之選 潮流時尚 生活閒娛 · 美食佳餚 亞洲味覺 咖啡茶敘 美食薈萃 甜點獻禮/ 精選食品 西式美饌. 於 www.festivalwalk.com.hk -

#65.沙田美食

【沙田美食】新城市廣場Cafe必食新派韓國菜!三黃雞炸雞+打卡雪糕芭菲! 6 月21, 2023 | 香港, 沙田/ 大圍, 美食. 於 openholidays.hk -

#66.沙田美食推荐

您在查找沙田美食推荐吗?抖音综合搜索帮你找到更多相关视频、图文、直播内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关直播、用户,满足您的在线观看需求。 於 www.douyin.com -

#67.10 大香港(沙田)最佳美食餐廳

1. Nara Thai Cuisine. (145). 目前休息 2. Hong Kong Wing Nin. (78). 高級港式車仔麵餐廳 3. 宜家家居餐廳及咖啡室. (264). 目前休息 4. 鼎泰豐(沙田店). (132) 5. 沙田18(沙田凱悅酒店). (266) 6. 龍華酒店 7. Brick Lane Deli 8. 陳根記 於 www.tripadvisor.com.tw -

#68.石門福華附近美食

沙田 第一城中心商場G18B, G19-G23及G24A號鋪. 距離石門0. 菜式: 快餐. 網上訂購. 來來來~這麼近的淡水怎麼可以沒有大補貼呢~這回小編整理了淡水. 於 haymanaliy.online -

#69.平民美食團【沙田美食】試食舊屋邨5大街坊小店!$100/10串 ...

第1站潮食地址: 沙田 乙明邨街9號地下乙明邨街市2-3號舖豬柳蛋雞蛋仔$35 第2站榮樂茶餐廳地址: 沙田 瀝源邨富裕樓地下7號舖是日午餐乾炒牛肉意粉$49 是 ... 於 www.youtube.com -

#70.沙田美食

全面"沙田美食"相關文章及報導,多角度呈現話題,立即進入,了解更多"沙田美食"的相關文章。 於 www.hk01.com -

#71.沙田 - A姐M佬玩樂日記A and M Diary

香港沙田餐廳美食推介,沙田隱世餐廳美食,沙田好去處,沙田最新、最人氣、最特色的美食,沙田美食,最新沙田餐廳推介,沙田新店直擊,沙田美食優惠,沙田食評推介, ... 於 aandmdiary.com -

#72.新城市廣場新開韓式Cafe $118食三黃雞秘製韓式脆辣炸雞必 ...

沙田美食 |新城市廣場新開韓式Cafe $118食三黃雞秘製韓式脆辣炸雞必試濟州島炒八爪魚配墨魚汁意粉. 新派韓國餐廳Cafe Joo最近在沙田新城市廣場正式 ... 於 www.am730.com.hk -

#73.[幫frd問租盤]番工沙田

沙田有嘢食已fail 沙田=美食沙漠. 游泳健將墨菲特 2023-09-08 22:35:53. 深圳福田. 165矮仔 2023-09-08 22:37:28. 咁邊度唔係沙漠. 於 lihkg.com -

#74.【沙田美食2023】8間沙田新城市廣場美食推介西餐Cafe/精品 ...

8間沙田新城市廣場美食推介西餐Cafe/精品咖啡/麻辣火鍋/創意點心 · 1. 日式西餐─ SENSU · 2. 過江龍拉麵─ · 3. 精品咖啡店─ Sensory Zero · 4. 創意粵式 ... 於 food.ulifestyle.com.hk -

#75.沙田美食市集熱賣產品- 大公報

沙田美食 市集熱賣產品. 大公報A2:港聞 2023-05-07 分享. 圖:沙田美食市集熱賣產品(部分). 複製連結; Facebook · Twitter · WhatsApp · 微博; 微信二維碼. 點擊複製. 於 www.wenweipo.com -

#76.沙田美食- 著數 - GroupBuya

GroupBuya 著數網- 一站睇晒2023年8月最新「沙田美食著數、沙田美食情報、沙田美食慳錢秘技」Jetso一覽! 每日不斷更新保險慳錢秘技, 美食慳錢秘技, 旅遊慳錢秘技, ... 於 www.groupbuya.com -

#77.沙田美食- 香港

發掘香港#沙田美食旅遊攻略,以及Trip.com 專門為您挑選之旅遊照片。查看旅遊照片,您將可了解更多有關香港的景點、鄰近景點的酒店、景點交通、如何前往景點及景點附近 ... 於 hk.trip.com -

#78.世界上唯一进入美国发明家名人堂的华人,连比尔盖茨都自愧 ...

美食 与时光不可辜负 打开APP ... 成都美食. 美食与生活不可辜负 57跟贴. 多少次来成都,就为了这一袋!成都美食 · 香港沙田,生活了幾十年都沒有見過這情況. 於 www.163.com -

#79.丽豪酒店|龙门客栈|沪江吃到饱

丽豪酒店|龙门客栈|沪江吃到饱|吃到饱美食|酒店餐饮优惠2023 ... 酒店位置:香港沙田大涌桥道34-36号龙门客栈1楼; 开放时间:周一至周五中午12点至下午3点,周六、 ... 於 m.kkday.com -

#80.第二場“開心香港”美食市集本周末在沙田舉行

第二場“開心香港”美食巿集共設有約70個檔戶,以華夏及香港地道美食為主題。巿集亦設有多項精彩表演及兒童遊戲區,為市民提供周末消閒好去處。 沙田美食巿集的開放時間為 ... 於 www.hkcna.hk -

#81.【沙田美食】豬柳蛋雞蛋仔、盛記火鍋、零負評pizza店等餐廳 ...

近年,沙田餐廳質素絕對有改善,新開的食店既有熱爆街頭小食、人氣韓式炸雞、高質火鍋,其中的一家西餐廳,更在美食網有高達4.5分,零負評的成續,果然是 ... 於 www.elle.com.hk -

#82.龍門餐廳 - canseko.online

新北龍門路美食餐廳推薦,新北龍門路美食餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享: 茶 ... 九龍美食,中環美食,荃灣美食,美食2019,mee,觀塘美食,沙田美食, ... 於 canseko.online -

#83.沙田美食2023詳解!(持續更新)

沙田美食 : 【自由行套票優惠】 日本樂遊滑雪系列7天套票札幌.北海道二世古! 沙田美食: 沙田名物三寶? 沙田美食: 沙田美食餐廳推介|中菜佳餚|3. 農 ... 於 www.ccins.com.hk -

#84.沙田美食💛】走入香港首都發掘沙田良心美食!盆菜咖啡西餐 ...

沙田美食 地圖. 過往在沙田區發生多次衝突,沙田新城市廣場被入侵的畫面還歷歷在目。百步梯,沙田站,這些市中心的地標,作為香港人也不會感到陌生吧!不過,沙田又豈只 ... 於 www.kansbestpick.com -

#85.瑞典美食| IKEA 香港及澳門

銅鑼灣、九龍灣、沙田、荃灣及澳門之美食站有售,供應期由2023年9月1日至2023年9月30日。數量有限,售完即止。 瑞典達拉木馬形蝦餅配 ... 於 www.ikea.com.hk -

#86.沙田區

沙田美食 2023| PABLO半熟芝士撻期間限定襲港日本大阪元祖級半熟芝士撻PABLO 再次限時襲港!今次係沙田推出快閃店,帶來經典原味迷你芝士撻!每日現烤,經典芝士鹹香與奶香 ... 於 hkppltravel.com