沙田有多少條隧道的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張連興寫的 香港二十八總督(第二版) 和盧瑋鑾的 異鄉猛步:司明專欄選都 可以從中找到所需的評價。

另外網站社會事務委員會 - 立法會也說明:條隧道 來往沙田和九龍及過海,而且收費已有18 年沒有作出調整。勞聯贊同透過適度地上調紅隧和. 獅隧的費用,以將行經這兩條隧道的車輛分流至其他 ...

這兩本書分別來自三聯 和天地圖書所出版 。

最後網站有選擇嗎? - 信健康 - HKEJ則補充:「易通行」轉眼已在3條連接沙田的隧道實施,雖初期在尖山隧道出現小問題,但現在我每天使用都相當順𣈱,經過收費站也不知。從觀察沙田經獅隧往九龍的 ...

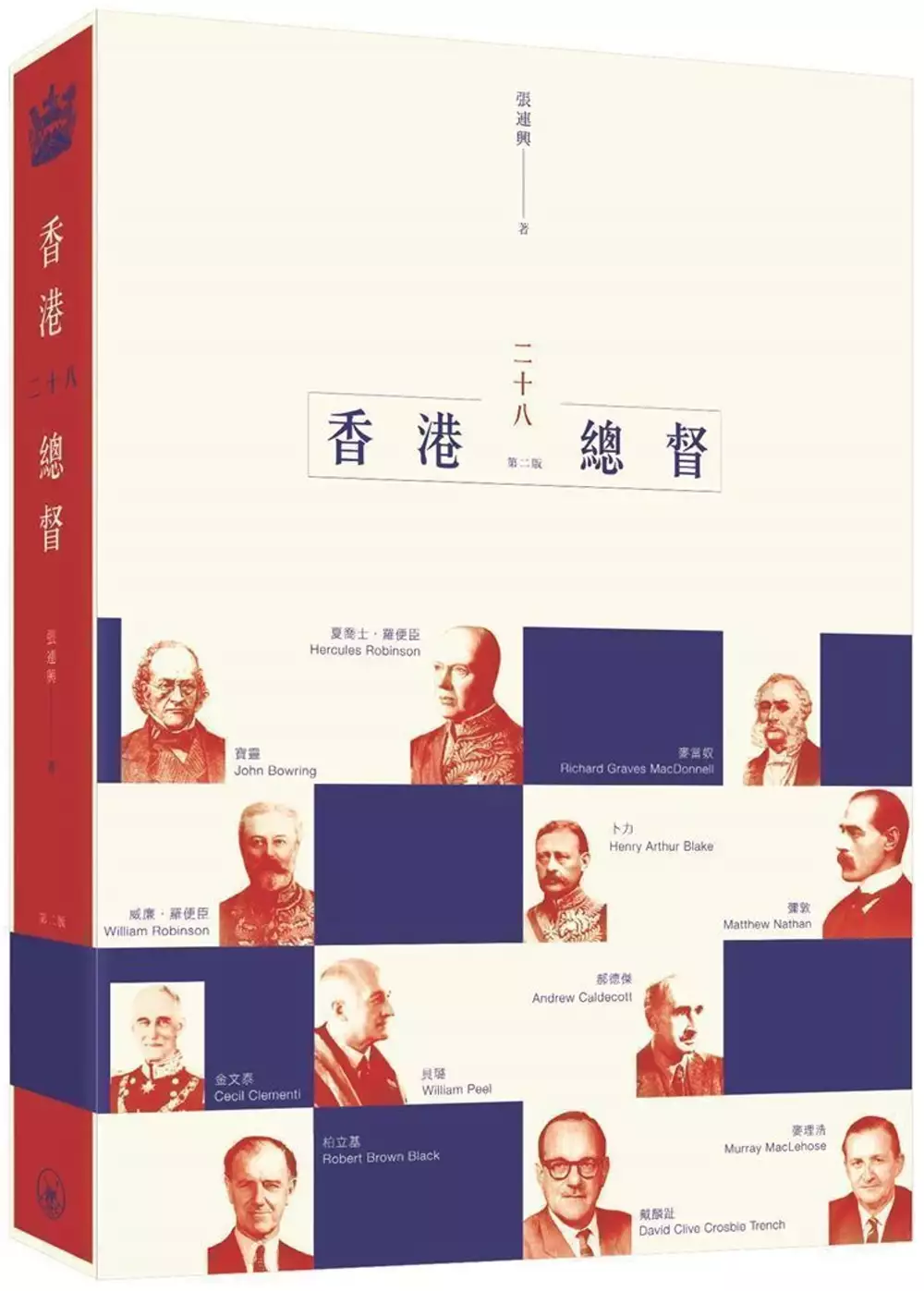

香港二十八總督(第二版)

為了解決沙田有多少條隧道 的問題,作者張連興 這樣論述:

本書是我社2012年《香港二十八總督》的再版,內容與第一版相同。作者張連興承史家紀傳之傳統,以香港自1843至1997年二十八任總督在任事蹟,織就從第一次鴉片戰爭到回歸之間一百五十餘年的香港近現代史。除記述和評價歷任總督在港作為,本書也介紹了港英治下各時期香港的內外部政治形勢、經濟環境、社會問題、民生狀況,對讀者了解香港今昔頗有助益。

沙田有多少條隧道進入發燒排行的影片

要數全球最「喜歡」返工的人,香港人可謂數一數二。

「是你教我和平遊行是沒用」。香港「和理非」升級了,今天,大家上街罷工去。

羣眾聚集在有大仙庇佑的黃大仙、連儂隧道生命力頑強的大埔、居民韌力驚人的沙田、有警員挑釁「隻揪」卻遲遲不兌現承諾的MK、成功爭取擊退歌舞大媽的屯門、提供催淚彈放題的金鐘,以及今天首度施放催淚彈的荃灣。

《明周》記者今天兵分多路,走訪七區集會,發現罷工人士來自各行各業:建築、銀行、零售、設計、地產、保險、航空、貿易、教育等,現場還有健身教練、社工、小店東主、公務員、家庭主婦等,更有人帶同小朋友,頂着37度高溫表達對政府施政之不滿。

罷工原因三甲是「回應五大訴求」、「設立獨立調查委員會」及「黑警可恥」。有人提到:「希望香港變回正常」、「還我美麗的香港」、「為下一代爭取應有權益」。是誰讓香港失常?是誰令香港醜惡?又是誰偷走了孩子將來?「公義」也是集會關鍵字,為什麼一個社會要靠全港大罷工才能把公義伸張?

行政長官今早召開的記招,她似乎回答了很多,但其實什麼都沒有回答。記招會場與香港前路一樣,滿地問號。

訪問/文字節錄:

「我是一個建築師,我罷工因為我要重建香港。」——Zeno 建築師 金鐘集會

「罷工是好方法逼政府回應訴求。航空管制塔的員工聽說有一半人罷工。但是林鄭記者會卻隻字不提機場罷工,想淡化我們在機場罷工導致的影響。」——胡先生 航空業員工 沙田集會

「我要收回『香港是安全城市』這一句。現在外出反而是害怕警察,不是示威者。」——李先生 銀行業員工 荃灣集會

「因為自己未必有勇氣和膽量上到最前線,希望今天為前線幫我們擋子彈的年輕人做一些事,罷工。」——Joey 文職人員 金鐘集會

「我沒有計算過金錢和時間付出多少。應該做回一個人應該要做的事,不是因為機會小而不做,人要擇善而固執的。」—— 林先生 傭主(工程界)旺角集會

「警察應停止武力。你別影響其他穿制服的部隊,因為你的濫權。」—— Frank 民安隊/保險從業員 沙田集會

「元朗、天水圍、屯門有很多人一直相對和理非。但經過7月21日元朗恐襲,車上很多不願意談政治的人,竟然無辜被打。所以7月21日後很多人也忽然醒覺了。」——李小姐 教育行業 屯門集會

-----------------------------------------------------------------------------------------

明周娛樂: https://www.mpweekly.com/entertainment/

明周文化: https://www.mpweekly.com/culture/

Mings Fashion & Beauty: https://www.mings.hk/

異鄉猛步:司明專欄選

為了解決沙田有多少條隧道 的問題,作者盧瑋鑾 這樣論述:

用「一生兩世」來形容司明的經歷,並不為過。 司明一生的轉捩點在1950。那一年,司明隻身從上海南來香港。無限江山,別時容易見時難,一切關於上海的記憶只能成為前朝夢憶。司明在香港寫下了「異鄉猛步」的歌詞,或許也藉此以明就此落地生根的猛志。 昔日的「跳舞學生」與後來的賣文酒徒,最終沒有落拓終生,卻反高潮而合情合理地被個人的家庭甜美生活收編,被社會的安定繁榮收編。現實人生,就是如此。十年專欄,司明從〈標準海派〉寫到〈不辭長作香港人〉,既是個人的心跡,卻又不限於個人。 只要回到1955至1965年間《新生晚報》的司明專欄裡去細讀,即可發現從他鄉異地到本土,從難民到移民甚至市民,過程

何其微妙。 今天的「香港人」與「香港記憶」,已經無法剔除當年的上海來客與吳儂軟語。 作者簡介 熊志琴 任教於香港浸會大學,兼任香港中文大學香港文學研究中心名譽副研究員。編有《文學與影像比讀》(與盧瑋鑾教授合編)、《雙程路:中西文化的體驗與思考(1963-2003)──古兆申訪談錄》(與盧瑋鑾教授合編)、《經紀眼界──經紀拉系列選》。

沙田有多少條隧道的網路口碑排行榜

-

#1.十八小時環遊世界 - 第 130 頁 - Google 圖書結果

... 而8字頭則為另一個新市鎮─新界東的沙田─所用;至於 9 字頭,便是在從前隔涉得多 ... 站是否在自己的目當第一條海底隧道建成後,過海隧道巴士用1 字頭的三位數號碼。 於 books.google.com.tw -

#2.山寨08:观龙楼一凶四命(簡體字) - 第 40 頁 - Google 圖書結果

草叢對下,是沙田濾水廠,水塘引水道與沙田紅梅谷獅子山隧道口連接。引水道右邊,有一條小徑,左邊是崎嶇山坡。孔初站在山邊,伸首張望,隱若看見山坡樹林內有兩具人形物體。 於 books.google.com.tw -

#3.社會事務委員會 - 立法會

條隧道 來往沙田和九龍及過海,而且收費已有18 年沒有作出調整。勞聯贊同透過適度地上調紅隧和. 獅隧的費用,以將行經這兩條隧道的車輛分流至其他 ... 於 www.legco.gov.hk -

#4.有選擇嗎? - 信健康 - HKEJ

「易通行」轉眼已在3條連接沙田的隧道實施,雖初期在尖山隧道出現小問題,但現在我每天使用都相當順𣈱,經過收費站也不知。從觀察沙田經獅隧往九龍的 ... 於 health.hkej.com -

#5.香港二十八總督(第二版) - 第 343 頁 - Google 圖書結果

港府是公司股東之一,有 25%的權益。1978 年 10 月,連接九龍與沙田及新界各地的獅子山隧道加設第二管道,成為雙管四車道,全長 1.4 公里,由運輸署管理,日均行車 7.8 萬輛 ... 於 books.google.com.tw -

#6.尖山隧道及沙田嶺隧道_百度百科

興建目的之一就是為了紓緩獅子山隧道、大老山隧道及城門隧道的車流,同時為前往葵涌貨櫃碼頭、青衣或機場的道路使用者,提供更快捷的路線。兩條隧道及收費廣. 於 baike.baidu.hk -

#7.尖山隧道及沙田嶺隧道 - 中文百科全書

尖山隧道(英文:Eagle's Nest Tunnel)及沙田嶺隧道(英文:Sha Tin Heights Tunnel),是香港的一組行車隧道,均為雙程三線分隔雙管隧道,車速限制分別為每小時80 ... 於 www.newton.com.tw -

#8.沙田嶺隧道 - 香港道路大典- Fandom

沙田 嶺隧道(Sha Tin Heights Tunnel),顧名思義,貫穿沙田區沙田嶺,西始尖山隧道收費廣場,東接大圍隧道/車公廟路連接路,屬青沙公路與8號幹線重要組成部分。 於 hkroad.fandom.com -

#9.香港行車隧道 VEHICLE TUNNELS IN HONG KONG

本港現有12條行車隧道(包括三條海底隧道),其中七條是政府隧道*,其餘五條是私營隧道。有兩條隧道是不收費的#。 隧道名稱, 連接地點, 通車日期, 長度(公里), 管理公司. 於 ihouse.hkedcity.net -

#10.易通行|5.21擴至城門隧道已安裝「龍門架」 一文看清注意事項

現場會加設交通標誌和道路標記,指示駕駛者,將有3條通宵巴士路線及一條專線小巴路線將改經大圍隧道、沙田嶺隧道及尖山隧道,包括通宵巴士路線NA40、NA41 ... 於 www.hk01.com -

#11.城門隧道和獅子山隧道分別於五月二十一日及二十八日上午五時 ...

受影響的五條通宵巴士路線及六條專線小巴路線將改道行駛。 另外,運輸署提醒,「易通行」實施後曾使用青沙管制區(尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍 ... 於 www.info.gov.hk -

#12.沙田嶺- 尖山隧道維基百科,自由嘅百科全書 - lbmanske.com

這兩條隧道是8號幹線青沙公路5 的主要部份,屬青沙管制區範圍,隧道人員獲授權執行青沙管制區條例。 尖山隧道及沙田嶺隧道沙田區沙田嶺大埔公路- ... 於 jps.lbmanske.com -

#13.小財商大視野——孩子自主的理財經濟學 - Google 圖書結果

57小財商大視野——孩子自主的理財經濟學為甚麼使用隧道要付錢?星期天,欣欣一家人去大埔三門仔吃海鮮,爸爸駕車使用進入沙田時,在隧道口繳付隧道費。為甚麼人們使用隧道要 ... 於 books.google.com.tw -

#14.及時居Chase Villa 大圍搵地- 沙田嶺

尖山隧道英文: 係香港行車隧道,雙程三線分隔雙管,連接沙田區大圍同葵青區蝴蝶谷。. 由大圍上尖山隧道收費廣場要經過截仔隧道,叫沙田嶺隧道英文: 。 於 hhy5d636.californiadetailshop.com -

#15.怎樣搭巴士或地鐵去沙田Sha Tin的尖山隧道? - Moovit

在沙田Sha Tin中離尖山隧道最近的巴士站點是蝴蝶谷新村Butterfly Valley Village。這是一個15分的步行路程。 到尖山隧道的巴士票價是多少? 前往尖山隧道 ... 於 moovitapp.com -

#16.深圳地铁

... 路 9号线前湾—文锦 10号线福田口岸—双拥街 11号线岗厦北—碧头 12号线左炮台东—海上田园东 14号线岗厦北—沙田 16号线大运—田心 20号线机场北—会展城 ... 有轨电车 ... 於 www.szmc.net -

#17.2018香港街道圖: (年終優惠) - 第 162 頁 - Google 圖書結果

大圍隧道 Tai Via Tummer s 大佛路(沙田嶺段) IEEE 顯田遊樂場 187815.85 %。單車徑嘉康嘉祺嘉怡嘉詠張煊昌 100 K.858.87B.249X . < 985. < 982X. 於 books.google.com.tw -

#18.深圳版居屋8月起認購接受港人申請不受限制4人家庭有得豪住 ...

新規意味居於深圳港人,只要符合條件,也可以購買共有產權房。值得留意,新規8月1日正式實施日起,深圳市將不再安排建設安居型商品房和人才住房。 於 www.sundaykiss.com -

#19.The Kowloon Motor Bus Co. (1933) Ltd 九龍巴士(一九三三)

九巴是世界上最大的公共運輸機構之一,自1933年成立以來,一直本著「九巴服務日日進步」的宗旨,為香港市民服務。網站提供最新的企業及財務資訊、營運發展、顧客服務 ... 於 www.kmb.hk -

#20.尖山隧道及沙田嶺隧道 - Wikiwand

尖山隧道(英語:Eagle's Nest Tunnel)及沙田嶺隧道(英語:Sha Tin Heights Tunnel),簡稱尖隧、青沙,是香港的一組行車隧道,均為三線雙程分隔雙管隧道, ... 於 www.wikiwand.com -

#21.香港的行車隧道

十年後,再有四條行車隧道. 落成通車,包括南灣隧道、尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍. 隧道,是八號幹線青衣至沙田段的一部分。它們不僅成為. 連接沙田與九龍市區的第四條通道 ... 於 www.hyd.gov.hk -

#22.尖山隧道及沙田嶺隧道- 維基百科,自由的百科全書

在蝴蝶谷內建造一條長0.5公里的隧道引道; · 建造1條長2.1公里的尖山隧道; · 尖山隧道南端出口前(4號逃生門位置,位於大埔公路琵琶山段下方),開挖一條長550m用作通風及 ... 於 zh.wikipedia.org -

#23.車水馬龍:香港戰前陸上交通 - 第 253 頁 - Google 圖書結果

雖然是在黑暗中涉水而行,但眾人皆享受成為第一批走出中國最長隧道的人,他們在北口重見光明。圖 6.16 是南入口熱鬧的一角。大會在沙田安排午膳, ... 於 books.google.com.tw -

#24.香港故宮文化博物館| 計劃行程

計劃行程. 為閣下有一個安全和愉快的參觀旅程,請在到訪前了解以下重要資訊,提前計劃你的行程。 於 www.hkpm.org.hk -

#25.沙田區議會交通及運輸委員會姚嘉俊先生提問

就隧道收費亭. 的安全設施,提問如下:. (a) 就沙田區四條行車隧道而言,每條隧道有多少個收費. 亭?分布如何? (b) 承上,現時每條隧道設置自動繳費通道的分布情況如. 於 www.districtcouncils.gov.hk -

#26.未用車輛貼須補交隧道費青沙月底推不停車「易通行」

政府計劃在各條收費隧道推出「易通行」不停車繳費服務,其中青沙管制區本月26日將率先實施,使用尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道的駕駛者, ... 於 hk.news.yahoo.com -

#27.易通行|獅子山隧道5.28實施羅淑佩:不預計有很大紓緩擠塞情況

《香港01》App 有更多資訊和優惠,立即下載: https://hk01.app.link/PzA62USyaQ #香港01 #HK01 #01新聞# 隧道 收費#交通# 沙田 #九龍#獅子山 ... 於 www.youtube.com -

#28.[ 基建綜合介紹: T4 x 大圍迴旋處x 獅隧擴闊] 新界東人口增加

沙田 交通關注組#交通基建#擴建#擠塞#獅子山隧道#T4 #大圍迴旋處#大老山公路(留言有各項參考資料,區會文件,過往貼文等) | Facebook ... 於 m.facebook.com -

#29.時事台 | LIHKG 討論區

美國有傻仔隨口講吓話要殺拜登, 結果FBI 沖入去打靶, 香港堆黃尸要唔要體驗吓? 水原千鶴 2023-08-12 08:42:22. 第1 頁 · 下體插公園鐵板 ... 於 lihkg.com