永久刪除英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦ErichFromm寫的 愛的藝術(心理學不朽經典.限量療心禮物版/精選佳句手寫字燙銀珍藏書籤):心理學大師佛洛姆談愛的真諦,一本學習如何去愛的聖經 和游本寬的 《招.術》 Welcome: The Art of Invitation都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自木馬文化 和田園城市所出版 。

國立高雄大學 法律學系碩士班 陳正根所指導 黃珮菁的 被遺忘權利之研究----兼論歐盟、美國的比較 (2020),提出永久刪除英文關鍵因素是什麼,來自於被遺忘權、個人資料保護、公共利益、言論自由。

而第二篇論文國立政治大學 法律學系 陳洸岳所指導 劉彥廷的 「被遺忘權」之研究ー以台日對搜尋引擎業者之檢索結果刪除請求權為中心 (2019),提出因為有 被遺忘權、隱私權、個人資料自主權、搜尋引擎、檢索結果刪除請求權的重點而找出了 永久刪除英文的解答。

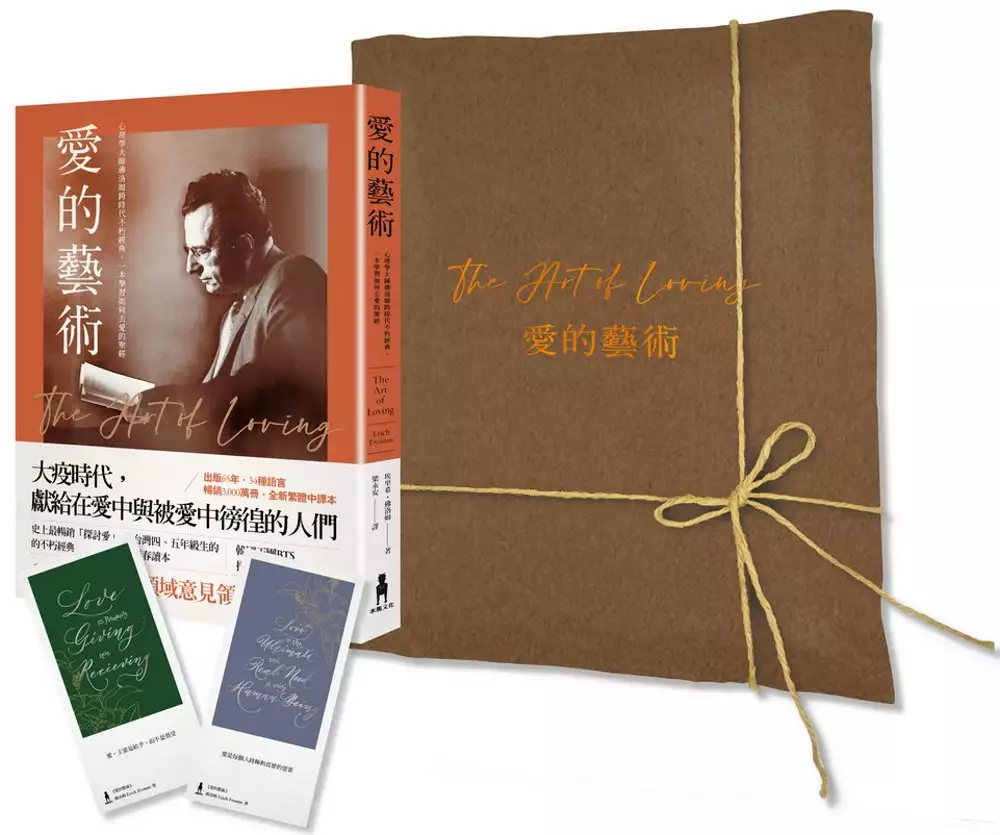

愛的藝術(心理學不朽經典.限量療心禮物版/精選佳句手寫字燙銀珍藏書籤):心理學大師佛洛姆談愛的真諦,一本學習如何去愛的聖經

為了解決永久刪除英文 的問題,作者ErichFromm 這樣論述:

★最值得珍藏,分享愛與溫暖的療心禮物版 ★《愛的藝術》精選佳句手寫字燙銀珍藏書籤 台灣四、五年級生的青春讀本 韓國天團BTS推薦給歌迷的精神指引 出版65年.34種語言.全球暢銷3000萬冊 心理學大師佛洛姆跨時代不朽經典.全新繁體中譯本 獨家收錄佛洛姆珍貴照片、書信摘文,與撰寫《愛的藝術》之思考歷程 父母、配偶、兒女、兄弟姊妹、朋友、職場共事者,人身處在各種人際關係中,被關心,也付出情感,有時互動良好,有時身心俱疲。但,愛這種被歸為情感層面的東西,真的如此飄忽不定,無法以理智控制,無法學習?永遠只能讓人在愛中傷痕累累之後,才能累積經驗,得到一絲安穩的感受?

佛洛姆是第一位認為「愛」和「愛的能力」值得談的心理學學者,1956年,談愛的專書《愛的藝術》問世。佛洛姆告訴讀者,愛和世上所有的技藝、學問一樣,也是可以學習的;愛不是讓人捉摸不定、求之不得,或任人玩弄於鼓掌的東西,愛有紮實的理論與實踐的方法。他提出的主張是: 「沒有愛,人類連一天也不能存在。」(愛的重要性) 「愛是人身上的主動力量。」(愛的能力不需外求) 「如果我真正愛一個人,我就會愛所有人,就會愛世界,就會愛生命。」(愛的極致表現) 佛洛姆從所有層面探索「愛」。不只是羅曼蒂克、讓人沉浸於錯誤觀念和虛幻期待的愛,更包括親子之愛、手足之愛、男女愛、自愛,以及對神的愛。他

更進一步指出,愛其實是人格培養,人想發展愛的能力,謙恭、勇敢、真誠地愛他人,可藉由努力發展人格來達成。 「愛是一種行動,是人的力量的發揮。」於是我們明白,愛是人與生俱來的能力,也因此《愛的藝術》能廣為流傳,繼續鼓勵人們:了解愛,學習愛,實踐愛。 名人推薦 【58位跨世代跨領域意見領袖齊聲推薦】(按姓氏筆畫排序) 子慶(好樂團GoodBand吉他手) 文森說書(YouTuber) 瓦基(閱讀前哨站站長) 吳在媖(兒童文學作家、99少年讀書會發起人) 吳佳璇(精神科醫師) 呂旭亞(榮格心理分析師) 呂秋遠(律師) 宋怡慧(作家、丹鳳高中圖書館主任)

李明璁(社會學家/作家) 李屏瑤(作家) 李崇建(台灣青少年教育協進會前理事長/親子作家) 李惠貞(獨角獸計畫發起人) 貝莉(出版社編輯/作家) 周慕姿(心曦心理諮商所諮商師) 林書煒(POP Radio電臺臺長/主持人) 林婉瑜(詩人/作家) 林達陽(詩人/作家) 林靜如(律師娘) 邱昊奇(作家/演員) 柚子甜(心靈作家) 洪仲清(臨床心理師) 紀金慶(師範大學通識中心助理教授) 美秀集團 孫中興(台灣大學社會系教授) 郝慧川(風格作家) 張德芬(暢銷作家) 張鐵志(《VERSE》社長暨總編輯) 許菁芳(作家)

郭重興(讀書共和國創辦人) 郭強生(作家) 陳志恆(諮商心理師/暢銷作家) 陳思宏(作家) 陳蕙慧(資深出版人) 陶晶瑩(主持人/作家) 幾 米(繪本作家) 彭樹君(作家) 黃之盈(諮商心理師) 愛瑞克(《內在原力》作者/TMBA共同創辦人) 楊佳嫻(作家) 楊斯棓(暢銷書《人生路引》作者) 詹宏志(作家、網路家庭董事長) 歐馬克(蒐集人生故事的podcast節目《馬克信箱》製作人) 歐陽立中(暢銷作家/知名講師) 蔡宇哲(哇賽心理學創辦人兼總編輯/台灣應用心理學會理事長) 蔡伯鑫(精神科醫師/作家) 蔡淇華(惠文高中圖書

館主任/作家) 蔣亞妮(作家) 盧郁佳(作家) 鄧善庭(發瘋心理師/諮商心理師) 鄭俊德(閱讀人社群主編) 謝盈萱(演員) 謝哲青(作家/知名節目主持人) 瞿欣怡(作家) 簡嫚書(知名演員) 顏擇雅(出版人/作家) 瓊 文(好樂團GoodBand主唱) 蘇絢慧(諮商心理師) 鐘 穎(愛智者書窩版主/諮商心理師) 子慶(好樂團GoodBand吉他手) 看完之後讓人開始反思,如何在『愛人、被愛、自愛』中找到平衡,成為一個自己。 文森說書(YouTuber) 什麼是愛?我們尋遍天涯海角,偶然間,剛好進到我們手掌裡的,我們以為那是

愛。再過一會兒,我們要不是栽在愛情的磨合期,要不就是冰塊漸漸融化,稀釋了濃烈的愛情飲品。我們悻悻離去,質問自己,愛為何物?作者佛洛姆透過心理學上的分析專業,搭配他的哲學底蘊,孕育出親密關係裡的跨時代巨作。 李崇建(台灣青少年教育協進會前理事長、親子作家) 《愛的藝術》這本書,我放在案頭近20年。此書對我意義重大,對我踏入教育界,走上親子教養與師生互動,堪稱重要的寶典之一,本書的概念簡潔,方式明瞭易懂,即使問世多年了,這本書依然如寶石,在我的教育之路上,發出燦爛光芒,給予我清晰的指引,讓我感到明確且篤定。 李惠貞(獨角

獸計畫發起人) 佛洛姆對「愛」的議題咀嚼之深,讓他能以非常淺白的文字,說出精闢的見解。他確實指出方向和方法,也把背景源由道理說給你聽;你會讀到情人之愛、父母之愛、手足之愛,會學到每一種愛的侵略、自私和盲點,以及,《愛的藝術》要教給我們的,愛真正的自足、自在和成功。這是一本奠基於人性之上的謙遜的書。 柚子甜(心靈作家) 愛之所以為愛,在於它如此困難,困難得明明出於人性,卻又極其違反人性,極其美麗,在跨越困難之後,抵達的境界如此的無瑕,像是靈魂經掏洗過的純粹。 世人以為愛是人的本能,是鋪天蓋地的浪漫與依附。然而透過佛洛姆透徹的筆 觸,愛其實是藝術,是需要紀律、專注與耐心的千錘百鍊,才

能真正抵達的樂園。 洪仲清(臨床心理師) 在愛情中的困境,常被認為是豬隊友的問題,而不去檢視自己是否有愛人的能力。成熟的愛,既能突破人與人之間的隔閡,又能保有自己。這些道理,我們從小很少被教導,但藉著大師留下來的經典,我們可以放在生活中實行。這是一生的功課,而且沒有人能代替我們完成。祝願您,能真正愛一個人,而不是汲汲營營把對方改造成滿足我們需要的物品! 修齊(美秀集團吉他手) 當藝術家淪為資本主義社會的一環,將「愛」簡化為一種奶嘴娛樂的口號,佛洛姆在《愛的藝術》中追求的愛,彷彿回頭定義了藝術的本質。 郝慧川(風格作家) 情愛、愛情往往被認為是感性的產物,但佛洛姆將

它一一拆解,如醫學、工藝般,愛是一門藝術、技能。透過理性的分析,他告訴我們「愛」是可以習得的,它不是空泛抽象的名詞,而是可以落實的動詞。宗教經典、流行歌詞裡的「愛」如果讓你感到迷惘,那麼這本書的清楚的分析和確實的步驟,可以幫助你知其所以,去了解愛,也懂得愛。 許菁芳(作家) 《愛的藝術》有嚴謹的推論,完整的分析架構,學者的銳眼與洞見——但最重要的,這本書源於一種溫暖的愛。深刻的愛己,愛智,愛人的精神,讓這本書讀來充滿挑戰卻不受冒犯。讀者會反覆地內省批判,卻感覺煥然一新,會願意不斷地重返字字珠璣,用自己的生命經驗與它交流,在每一次交流之間獲得了解與關照,更加尊重自我,也負起付出的責任。

閱讀本書是獲得愛的體驗。這本書在我的書架上具有永久的地位,我將會一再地讀它,也會邀請所有我重視的朋友與它相遇。 歐馬克(蒐集人生故事的podcast節目《馬克信箱》製作人) 對於「愛」、「自由」、「財富」、「投資」、「藝術」等詞彙,我們常常只渴望其好處,卻對其相應需付出的承諾視而不見。通往美好的道路是實踐,有紀律的實踐。 蔡宇哲(哇賽心理學創辦人兼總編輯、台灣應用心理學會理事長) 愛,是自古至今恆久存在的人性,並不因社會文化的改變而有太大的變化。愛說來簡單,但實際上卻又有各自巧妙不同,說是門藝術真的一點也不為過。《愛的藝術》一書對愛的描述清楚、細膩與深刻,雖然已歷經逾一甲子

,依然歷久彌新。對愛徬徨或不知所措時,書中會給出溫柔的回應,讓人明白愛的本質,進而理解如何去實踐。 鄧善庭(發瘋心理師、諮商心理師) 距離佛洛姆寫出他對愛的想法已經過了數十年,他對愛的認識卻沒有隨著科技發展而變得淺薄,「愛」因為網路、手機、社群媒體而更加強調表象,我們習慣透過貼文包裝愛的華麗與唯美,但在《愛的藝術》書中所提,愛應該是充滿著能量與積極主動的涵義,是需要被學習的一門藝術,我很希望所有人都能閱讀此本書,重新理解愛的本質,進而在生活中實踐真正的愛。 鄭俊德(閱讀人社群主編) 兩千多年前《聖經》的智慧就告訴我們:「愛是恆久忍耐又有恩慈。」 而忍耐與恩慈並非與生俱能

,而是後天透過人與人的關係互動中培養與學習的。 所以如果你不懂如何愛,你可以透過《愛的藝術》這部經典,了解更多愛的方法與心態思維,讓你的愛更加完整。 瓊文(好樂團GoodBand主唱) 愛的探索是一輩子的功課,包含了與自己的對話以及與他人的連結。在人生旅程中,我們時常對愛感到困惑、壞疑與不解。在《愛的藝術》閱讀過程中,我能夠有條理地慢慢思考,漸漸地將這份思考融入生活,開始屬於我的練習。 蘇絢慧(諮商心理師) 「要學習自愛是什麼,什麼又是愛人,那就絕對不容錯過閱讀《愛的藝術》。佛洛姆對愛的闡述及思想,讓對於愛感到茫然的現代人,無疑指出了一條明路,同時滋養了我們內心乾枯的心

靈,引領我們洞察關於愛的真理。」 蔡淇華(惠文高中圖書館主任、作家) 佛洛姆告訴我們: 不成熟的愛是——因為我需要你,所以我愛你。 成熟的愛是——因為我愛你,所以我需要你。 是我們重新閱讀《愛的藝術》的時候了!讓我們一起學會愛,一起學習相屬需求,最後實踐佛洛姆愛的理論:超越需求、落實需求、統合需求、定向需求,成為真正活在愛中的幸福人。

永久刪除英文進入發燒排行的影片

想永久關你的FB帳號嗎?卻找不到刪除的方法嗎?看完馬上會!

從今天開始馬上加入TechaLook: http://goo.gl/Aw1Cok

♥TechaLook 電腦 DIY &教學 DIY播放清單♥ ☛ https://www.youtube.com/playlist?list=PLo6IxJOSm7WhAttdby0UTzL5EFDV-ACqb

☀加入 TechaLook 官網☀ http://www.techalook.com.tw

★加入 Techalook FB 粉絲團★ https://www.facebook.com/techalook.com.tw

親愛的觀眾朋友啊!有沒有人想過要 刪除Facebook帳號 的呢?

美國國家科學院院刊最近刊出一份研究報告, Facebook臉書於2012年一月間,進行為期一週的「情緒感染」(emotional contagion)心理實驗。總共有689,003位受訪者參加這次長達一個禮拜的實驗,受訪對象只限於使用News Feed英文版的受訪者,實驗共分為對照組與實驗組,一組是接受正面Po文,另一組是經常曝光於朋友負面的情緒發文。

這則消息出來以後很多人都有不滿的感覺,畢竟在不被告知的情況下當了白老鼠....但因為在用戶登入成為Facebook會員時,必須同意Facebook要求分享使用者資料以作為提升服務之用,所以說Facebook是否在未取得同意下進行而研究是很爭論的問題。

不管你是因為這個事件,或是其他像是要減少上網時間等個人因素想要 刪除Facebook帳號 ,就趕緊看下去這則教學吧!

歡迎大家在下面提出任何疑問,請大家也留言告訴我們會為了甚麼原因想退出FB喔!

官方網站:http://www.techalook.com.tw/?p=3763

Facebook:http://www.facebook.com/techalook.com.tw

G+:https://plus.google.com/+TechaLookTw/

Twitter: http://twitter.com/TechaLook

微博: http://weibo.com/u/3756536004

優酷: http://i.youku.com/TechaLook

被遺忘權利之研究----兼論歐盟、美國的比較

為了解決永久刪除英文 的問題,作者黃珮菁 這樣論述:

網際網路革新帶來便利,也隨之轉變生活型態,每個人都可以成為資訊的創造者與傳播者,資訊的發達,使得一旦在網路上傳播後,幾乎永久保存,對於想要開始新生活的人產生困擾,網路上的身分,像是永恆印記。 歐洲法院於2014年5月13日Google V.AEPD案件,肯認被遺忘權,並於2016年5月通過被遺忘權,得由網路蒐尋引擎移除不利個人名譽資料。美國與歐盟因法律環境、歷史發展,就被遺忘權有不同主張與保護範圍,基於其憲法揭櫫保障人權、意見表達自由,美國學者多傾向保障言論自由高於個人隱私與名譽權。 本文擬藉由歐盟與美國兩方截然不同立場,觀照我國於此新興人權領域,是否折衷或採取保障個人被遺忘權,

作為探討。

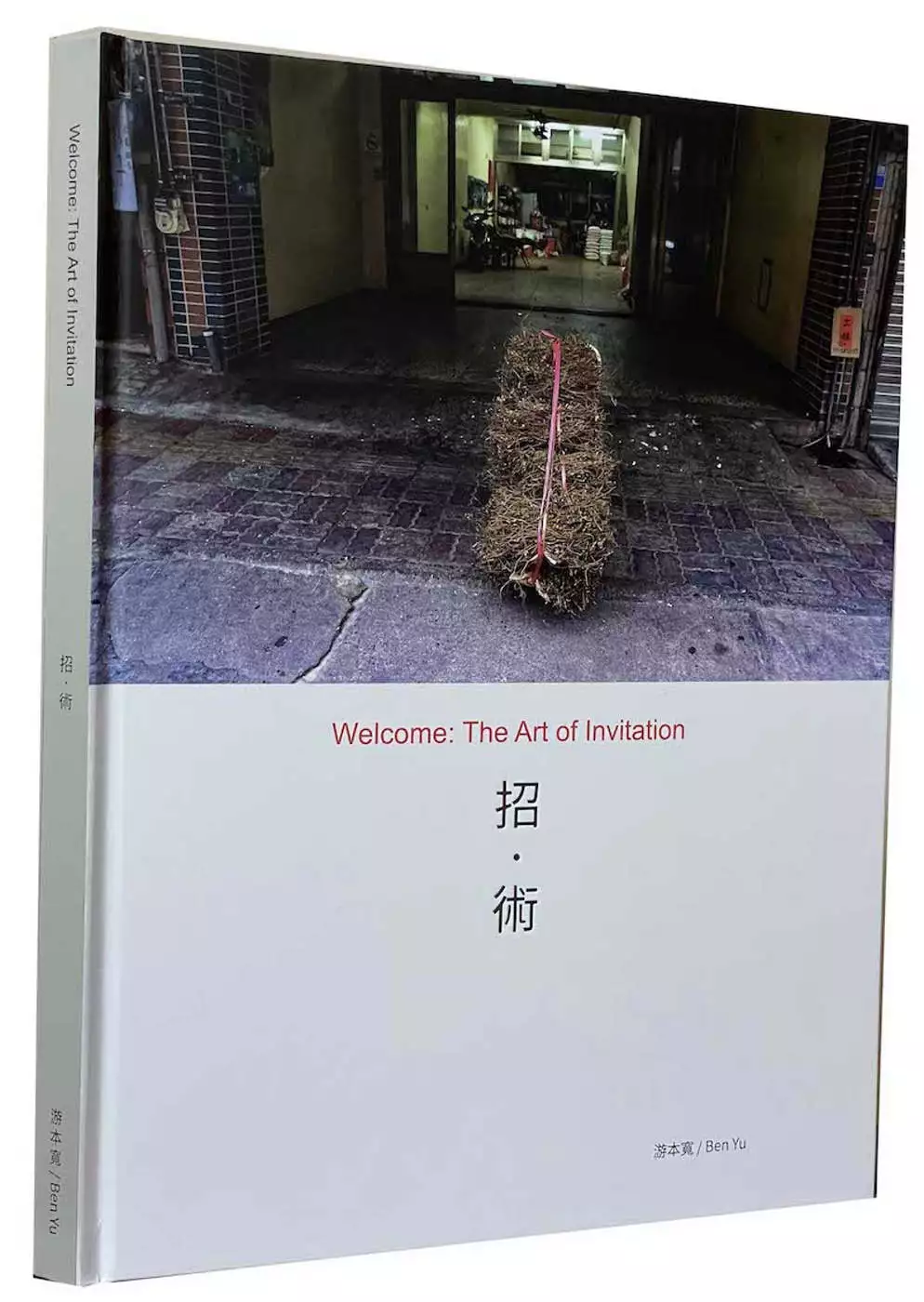

《招.術》 Welcome: The Art of Invitation

為了解決永久刪除英文 的問題,作者游本寬 這樣論述:

《招.術》的創作是有感於網路文化長期以來,浮誇、扭曲、真假難分的現象,在疫情大流行期間引發了更多的焦慮與悲情,於是,從影像拍攝記憶的斷裂點出發,意圖藉由:生活中的真影像、偽遊記,讓新、舊、真、假的語言、故事和情感,來對應當今網路訊息真假難分的困境。因此,書中52件影文並置的作品,有: 溫馨的「臺式常民看板」——調侃網路上誇張不實的銷售誘惑; 直敍、類訊息的文字——省思過度包裝的網路行銷; 擬真的小說——影射網路訊息真假難分的現況。 除了藝術內涵的探索之外,在實體藝術書的形式上,《招.術》也意圖以上下或左右並置,「近似時空」的流動想像,突顯了網路傳播過

程中,觀者多不花⼼思、匆匆⼀瞥的⼼態,並進一步思索攝影者在拍照現場的思維心境: 1.對象眷戀的情感 2.⼈在照像中的主體性 3.既連續、又間斷,影像紀錄的破⼝ 《招.術》更以跨頁單張影像中,顯著的「裝訂線」來呼應「既連續、又間斷,影像紀錄的破⼝」的思維,再次 提醒:創作活動中,作者無法避免的主觀選擇 凸顯:影像還原現場,在資訊上的斷層與落差 強調:人在認知過程中,總是不連續,甚少全程參與的現實 體悟:靜態影像從未被完全固定下來的哲思 並大膽提出:「影像紀錄」沒有永遠死亡這件事!

「被遺忘權」之研究ー以台日對搜尋引擎業者之檢索結果刪除請求權為中心

為了解決永久刪除英文 的問題,作者劉彥廷 這樣論述:

「被遺忘權」乃現代科技發展背景下所引發之隱私權保障問題。蓋電磁紀錄設備之發達,個人資料可能因種種因素而被半永久式儲存於各種設備中,並有被近用之可能。此時個人資料之當事人若不欲其資料被保有或利用,得否向資料控制者請求刪除成為問題。此一資訊社會下之個人資料保障需求,於近年來特別反映在個人向搜尋引擎業者請求將留存於網路上之個人資料由檢索結果移除的爭議上。指標性的案例如2014年歐洲法院所作出之《C-131/12案》,當事人向搜尋引擎業者Google請求刪除其過去因積欠社會保險而使不動產遭拍賣之公告網頁連結。而歐洲法院於該案判決中所肯認之個人資料刪除權被媒體及多數研究稱為「被遺忘權」。後續歐盟為加強

網路時代下個人對其資料之控制權,於2016年所公布之資料保護一般規則(General Data Protection Regulation, GDPR)中,賦予個人較過去歐盟1995年個人資料保護指令(Data Protection Directive)更為全面的資料刪除權,並稱此一權利為「被遺忘權」(Right to be forgotten)。我國近年亦有過去涉及中華職棒打假球案件之當事人,因不欲相關報導之網頁連結續存於搜尋結果頁面,而向搜尋引擎業者Google主張其有「被遺忘權」、請求刪除。該案第二審之台灣高等法院106年度上字第1160號判決並表示「被遺忘權」為我國隱私權保障之範圍。由

此可知,科技與網路發達背景下的隱私權保障需求,透過檢索結果刪除請求的案件被彰顯,並發展、使用「被遺忘權」之概念。惟此發源於歐盟法之概念,其內涵、對我國隱私權保障制度的影響為何,以及在具體個案上之適用標準均成為問題。目前我國法之研究以前述歐洲法院之判決及後續的資料保護一般規則之規範為主要比較對象,並多以個人資料保護法之規定為實定法基礎,但並未提出具體之判斷準則,亦尚未見有對實務判決之評析。相對地,與我國相鄰之日本,目前於檢索結果刪除請求的案例數量上,已有一定之積累,實務與學說上對於搜尋引擎業者之責任、判斷標準之擇採與考量因素之闡釋均有意見的提出。因此本文考察日本之實務與學說對於「被遺忘權」之議論

,尤以向搜尋引擎業者請求刪除檢索結果之案例為主要探討對象,以期透過此一研究檢視目前隱私權保障之範圍,為我國未來在處理網路個人資料之保護爭議時,提供更加完善之建議。