水 妖精 養 鬥 魚的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(德)保羅·赫爾曼寫的 北歐神話:世界開端與盡頭的想像 和董均倫的 聊齋汊子(上下)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站小米商城-小米官方网站,小米手机、红米手机正品专卖 - Mi.com也說明:小米商城直营小米公司旗下所有产品,囊括小米手机、红米手机、智能硬件及小米生活周边,同时提供小米客户服务及售后支持。

這兩本書分別來自上海人民 和北京聯合所出版 。

輔仁大學 應用美術學系碩士班 方彩欣所指導 歐瑞福的 生物之怪誕造型研究應用於角色插畫設計 (2010),提出水 妖精 養 鬥 魚關鍵因素是什麼,來自於怪誕、怪物、角色造型、奇幻。

最後網站水族箱魚缸過濾器水妖精飛搜購物搜尋- 第1 頁則補充:吸便過濾器水妖精魚缸過濾器全自動吸魚便魚缸吸便器水族箱氧氣泵過濾『CM46339』 ... 台灣現貨USB迷你靜音增氧泵水族箱魚缸迷你氧氣泵超靜音養魚打氣泵迷你過濾器水 ...

北歐神話:世界開端與盡頭的想像

為了解決水 妖精 養 鬥 魚 的問題,作者(德)保羅·赫爾曼 這樣論述:

德國著名古典學學者保羅·赫爾曼以其博大宏深的研究,採擷冰島、挪威、瑞典的民間傳說習俗,深入探討《詩體艾達》、《伊林格傳奇》、冰島的《史前傳說》等傳統文獻,加上考古學和字源學的佐證與推敲,構築成一部翔實完備的北歐神話總論。 斯堪的納維亞傳奇裡的諸神一一躍然紙上:阿薩神族、女武神、沃坦和奧丁、弗蕾亞和弗麗嘉、天空之神提烏斯和提爾、巴德爾、索爾和洛基。北歐神話屬於泛靈論信仰,除了諸神之外,大自然森羅萬象當中也莫不充滿神靈:山川水澤裡的精靈、妖精、侏儒、巨人。北歐民族也盛行祖先崇拜以及靈魂不滅的信仰,於是也有種種守護神和家神、亡魂和夢魔的傳說。關於他們的種種民間傳說和故事,是童話、戲劇、奇幻文學、歌

劇源泉不竭的靈感原型。 保羅·赫爾曼(Paul Herrmann, 1866—1930) 德國古典學學者,曾在斯特拉斯堡大學攻讀日爾曼古代民族學和語言學。1904—1914年間獲普魯士教育部資助,多次前往冰島從事文化和語言史的田野研究。赫爾曼長年從事日爾曼古代民族志學以及北歐神話研究,先後發表許多相關著作,並翻譯許多北歐文獻。 赫爾曼曾獲頒普魯士科學院獎、丹麥國旗騎士勳章、冰島獵鷹騎士勳章,他也是冰島友好協會的創始會員,一直到去世前都擔任會長。 主要作品有:《日爾曼神話》《北歐神話》《冰島的過去和現在》。 導 論 略語說明 第一部 靈魂信仰

第一章 死亡 考古證據中對死後世界的想像 靈魂轉世及輪回 文獻證據中對死後世界的想像:關於死亡 死者的力量 無所不知的死者 死者的棲止地 祖先崇拜和英雄崇拜 第二章 睡眠及夢境 普通的夢境 夢魘 變形的能力 第三章 靈魂信仰和祖先崇拜的特殊形式 女巫 狼人與熊皮武士 幸運靈哈明佳與守護靈菲爾佳 狄絲神族 諾恩三女神 女武神 天鵝少女 第二部 從靈魂信仰到自然崇拜的信仰轉向 第四章 精靈 精靈的類型和起源 侏儒 家神與地靈 水妖 森林精靈 田野精靈 第五章 巨人 巨人的起源、名稱和種類 風魔 水魔 山魔和森林巨人 火魔 第六章 天體神話 太陽與月亮 晝與夜 芬里爾惡狼及其氏族 第三部

自然崇拜:諸神信仰 第七章 概論 第八章 華納神族 一般特徵、阿薩神族與華納神族之戰 那瑟斯 尼奧爾德 弗雷 弗蕾亞 葛馮 第九章 阿薩神族 天神提爾 凡賽堤 海姆達爾 海尼爾 奧丁 索爾 巴德爾 洛基 烏勒爾 維達 布拉基 第十章 女神 弗麗嘉 海拉 絲卡蒂 伊登 第四部 獻祭儀式 第十一章 獻祭儀式概述 簡樸和隆重的獻祭儀式 祈禱、禮拜與奉獻 供奉的飲食 獻祭的流程 個人日常的獻祭儀式 戰爭時期的獻祭儀式 法庭的獻祭儀式 商會的獻祭儀式 國家的獻祭儀式 第十二章 祭神的地點 神廟 神像 神廟的寶藏 神廟的肅穆祥和 第十三章 祭司職 祭司 女祭司 探究未來 魔法與預言 結語 世界開端

與盡頭的想像 世界的創造 侏儒和人類的誕生 世界的規劃 世界之樹 世界的毀滅與重生 附錄:北歐神話的來源 本土的文獻證據 外國的文獻證據 考古證據 語言方面的證據 民間傳統 譯名對照表 導論 斯堪的納維亞半島遠離歐陸世界歷史盛衰興替的舞臺,它的地理位置說明了為什麼北方人的泛日爾曼文化比南方的日爾曼人保存得更久。廣義地說,北歐神話也和日爾曼神話有諸多共同點:諸神信仰如阿薩神族(Asen)、沃坦(Wodan)和奧丁、弗麗雅和弗麗嘉(Frija-Frigg)以及天空之神提烏斯和提爾(Tius-Tyr)、巴德爾(Baldr)、那瑟斯和尼奧爾德(Nerthus-Nj.

rd)、女巫霍爾達(Hlodyn-dea Hludana)、索爾之子曼尼(Magni)和“大力神”赫拉克勒斯(Hercules Magusanus)、弗麗嘉的侍女芙拉(Fulla),芙拉甚至有一說為弗麗嘉的姐妹,于神譜中位階甚高而且是諸神信仰裡的主要角色。由於基督教直到11世紀左右才傳到斯堪的納維亞半島,於是北歐神話有足夠的空間發展,產生顯著的變化,並且獲得重生。舉例來說,“巴德爾之死”原本屬於日爾曼文化共有的神話故事,但他的死亡作為世界末日的前奏曲,這個意義則出自北歐神話。宇宙觀、諸神之罪等概念,雖然它們基本上也源自日爾曼,正如其源自北歐一樣,但在藝術上的修潤、表現方式以及道德方面的解釋,都

來自波瀾壯闊的北歐神話。洛基(Loki)在北方只是個配角,他的完整角色塑造應該是在冰島完成的;而巴德爾之死也同樣在冰島和挪威境內有不同的形式。 由此可見,《詩體艾達》裡的神話,其實是後代的產物,不能單純稱為整個日爾曼民族的文化資產。或者我們可以從其他出自日爾曼以外的影響去解釋他們的新形象,像是從古代的神話、中古時代的基督教傳說,也就是其後對於理解日爾曼宗教無甚價值的種種附會。要回答《詩體艾達》的真偽問題,必須對基督教傳入北歐前的歷史有整體的理解。 外來文化對北歐的第一次衝擊,要溯自當時他們同斯堪的納維亞半島北方以及東北的拉普蘭人和芬蘭人的久遠關係。有相當多量的北歐語詞是來自拉普蘭語和芬蘭語

,而這些轉借的語詞形態,也都源自5世紀左右最古老的北歐符文(Rune,或稱盧恩文,一種神秘的符號文字)碑文。5—7世紀,當時日爾曼的原始宗教還沒有消失,斯堪的納維亞半島受到了它在信仰上的影響。正如其後丹麥和瑞典的歌謠受到日爾曼吟游詩人或騎士文學影響而誕生,當時也有許多奧丁信仰和英雄傳奇故事以各種方式由日爾曼傳至北方。在日爾曼,古老的風神和死神沃坦已變成戰神和勝利之神,甚至被奉為知識和力量之神。他從北德一路席捲丹麥,乃至於斯堪的納維亞半島,而且由於北歐神話或多或少有日爾曼人的好戰性格,他馬上成為斯堪的納維亞的主神。因為在海盜長時間的侵襲當中,北方的人們厭倦了在家鄉和芬蘭人、拉普蘭人的無盡征伐,他

們正試圖逐步泯除這些衝突。 到了9世紀初,斯堪的納維亞人有了自己的一套神話系統。在更早期,他們的信仰系統顯然比較簡單。但即使如此,當神的概念在《詩體艾達》和吟遊詩歌中出現時,原本自然泛靈論的基礎已經所剩無幾。《詩體艾達》並不是重現當時古老而真實的民間信仰,而是後人以詩歌改編過後的神話主題。光是這個因素,我們就很難客觀地解讀斯堪的納維亞的神話。 9世紀的秋天,挪威建立了君主制,迎來了重要的政治變動。挪威國王“金髮”哈拉爾(Harald Harfagri)在872年的哈夫斯約德(Hafsjorde)戰爭結束後,修改了該國的法律,剝奪獨立的弱勢民族和轄區國王(Gauk.nige, Gaukonig

)的權力,舊有的貴族家族屈服了,造成為數眾多的部落或小國的解散,也導致人口大規模外流,其中包括從事農耕的核心族群。對不屬於君主的自由人來說,儘管海灣島嶼仍然富庶,森林草地依舊茂密,河川也如往常一般可愛,瀑布依然壯觀,但家鄉已經被掠奪了。於是,剛剛被探險發現的冰島,有著熔岩峭壁和貧瘠的冰川,又是無人佔據的無主島,最適合作為他們的新家。一個名叫納多德(Naddod)的維京人在那裡意外登陸,由於積雪很厚,於是把該島命名為“雪國”(Schneeland)。 不久之後,一個瑞典人也遷居島上。最後,來自挪威的弗洛基(Floki)因為島上長年不化的積雪壓成的冰,把這個島取名為“冰島”,這個名字也沿用至今。

這三次航海發現都在860—870年間。即使是以20世紀的觀點來看,對年復一年都想反攻挪威的海盜頭子來說,奧克尼(Orkney)和赫布裡底群島(Hebriden)仍是最好的基地,但在哈拉爾征服冰島之後,這些島嶼便不再和好戰探險或輝煌征服有關,而是屬於平和安詳的家園。哈拉爾建立的軍事君主制也直接導致冰島共和國的建立。其中最為不滿的人便是“阿爾納爾之子”因格爾弗(Ingolf Arnarson),他在874年出發前往冰島,想在島上定居。而出於某種神奇的巧合,他落腳的地方竟然成為冰島目前的首都雷克雅維克(冰島語為“煙霧繚繞的灣岸”之意)。 少數居民如凱爾特人偶爾來到島上卻又黯然離去,因為他們不想與異

教徒有任何瓜葛。此後60年裡,冰島的人口全部來自北歐,而這些移民也將祖國古老文化的精華帶了過來。薩克森州的腓特烈主教(Bischof Friedrich aus Sachsen)和勢力龐大的教士不來梅的丹克布蘭(Dankbrand aus Bremen)首度將基督教傳至冰島。挪威國王奧拉夫一世(Olaf Tryggwason)在挪威雷厲風行地傳佈基督教,憑藉“布列斯提之子”齊格蒙(Sigmund Brestisson)的幫助,不只使其教義普及到轄區內的法羅群島,也將基督教傳至奧克尼群島,甚至也使當時仍屬自由國的冰島和鄰近的格陵蘭島全都改宗基督教。11世紀,冰島內部情勢有了決定性的轉變。在冰島全

體議會當中,甚至必須有若干老成持重的異教徒干預,才能避免發生流血衝突。許多明理的基督徒便向當時異教徒的宣判官索蓋爾(Thorgeir)提議協商國家的和平統一。在一次極具感染力的全國演講裡,索蓋爾談到國家社會應該解決眼前威脅到國家存亡的巨大危機,他敦促議會接受洗禮,並且建議停止宗教裁判所的審判,以阻止國家繼續分裂。基督徒和異教徒二話不說就同意了索蓋爾的提議。更多議員立即同意受洗,而冰島也算是正式改宗基督教。 很長一段時間之後,基督教才傳到斯堪的納維亞半島。丹麥(816年)和瑞典(830年)是由北方的使徒安斯加爾(Ansgar,卒於865年)負責宣教。安斯加爾曾為西伐利亞的修道院僧侶,其後擔任新

成立的漢堡不來梅大主教區執事。雖說善良的哈孔國王(Hakon der Gute,935—961年在位)要給他傳教的教區,但是直到奧拉夫一世及其繼位者“哈拉爾之子”奧拉夫(Olaf Haraldsson),他們才讓基督教於1015—1028年間成為主流。前後兩位奧拉夫國王在位時的強悍作風,鞏固了基督教在挪威的地位,在丹麥是借著克努特大帝(Knud der Gro.e,1018—1035年在位)之手,而在瑞典則是由於聖埃裡克(Erik der Heilige,1150—?)的努力,到了1104年,涵蓋三個北方國家的大主教區在隆德(Lund)成立。 挪威人的征服並未給哈拉爾家族帶來預期的和平。四處

流亡的挪威人使得海洋愈發危險,甚至使他們必須花費更多精力和成本來生養為數眾多的後代。只有在880—920年,人們得享盛世;進入930—935年人稱“血斧”埃裡克(Eirik Blutaxt)的統治時期,時局則更加險峻。“血斧”的稱號可能是來自其嗜血的天性或是他謀殺親兄的行為,整個社會彌漫著對他和他那因精通芬蘭魔法而惡名昭彰的妻子貢希爾德(Gunnhild)的不滿,而這份鬱鬱不平之氣也迫使他讓位給他的弟弟哈孔一世(Hakon Ⅰ)。在哈孔一世的統治下,挪威享有19年幾乎不間斷的和平穩定。 哈孔一世認為自己有責任引進基督教,卻在特隆赫姆(Drontheim)遭到激烈抵抗。他大敗埃裡克和貢希爾德的

五個兒子,卻英勇戰死沙場,朋友和敵人一同為他哭泣哀悼,他們認為,挪威可能不會再有如哈孔一世一般英明的國王了。他最終以異教的方式被安葬。哈拉爾二世統治(961—969年,975年)期間,大權旁落于貢希爾德的兒子之手,和前朝相比,社會動盪不安。西格魯德(Sigurd)公爵在特隆赫姆的聲望和權力令哈拉爾二世感覺芒刺在背,於是出兵征討,不但使公爵一敗塗地,連他的房子也一併燒毀。憤慨的特隆赫姆居民馬上選出西格魯德之子哈孔侯爵為領導者,抵禦哈拉爾二世,他們強烈地抵抗,逼使國王任命西格魯德之子哈孔為特隆赫姆區的執政官。接著便是漫長的饑荒。人們必須以箭矢換取鯡魚,以奢侈品換取肉品。哈拉爾二世死後(995年),

哈孔侯爵取得了挪威的大權。在約魯嘉瓦(Hjorungawag)為期三天猛烈的海戰中,哈孔侯爵打敗惡名遠播的維京人軍隊,贏得輝煌的勝利。但是,這場令他聲名大噪的戰役,也使得哈孔侯爵放棄了他的中庸與節制。特隆赫姆居民還抱怨,沒有任何人敢讓妻女在哈孔侯爵面前現身。因此人民相當樂意推舉“金髮”哈拉爾的子孫,英勇的奧拉夫一世為國王,西元1000年9月9日,他在對戰丹麥國王“八字鬍”斯文(Sven)和瑞典的“寶藏王”奧拉夫(Olaf Sk.tkonung)時敗下陣來。 正如奧拉夫一世在位時所做的,“哈拉爾之子”奧拉夫二世,又稱“胖奧拉夫”或“聖奧拉夫”,同樣在挪威境內厲行鞏固基督教的地位。他以刀槍盾牌強

迫國內反對人士接受新的信仰。他草擬基督教法律並將異教徒一一由山谷趕到荒鄉僻壤的深山中。霍洛加蘭(Halogaland)毫無困難地改宗,但特隆赫姆人仍崇拜以往的神靈奧丁和弗蕾亞,以慶祝他們偉大的節日作為冬天的開始並以馬為獻祭。而當聖奧拉夫摧毀了他們的雷神索爾像後,古德布蘭斯達爾山谷(Gudbrandstal)的居民也自願受洗。1030年8月31日,聖奧拉夫于史狄克斯達德(Stiklestad)一役中敗給丹麥國王克努特增援的異教徒,葬于特隆赫姆,並被追封為聖。奧拉夫此人此名逐漸從僧侶聖人傳說轉移至民間傳說,甚至擁有如早期諸神傳說中雷神索爾的地位。正因如此,聖奧拉夫此後也是所有巨人和怪物危險的敵人和

鬥士。甚至連他的外在形象,無論是新是舊,都與他生前最厭惡的守護神極為類似:兩者皆蓄著大紅鬍子,並揮動著憤怒的戰斧,正如雷神索爾揮著他的錘子。第一時期的挪威歷史,也隨著史狄克斯達德一戰終結。 除了挪威哈拉爾王朝的建立和冰島的開墾之外,對北歐來說,9世紀最大和最顯著的事件便是維京人的多次海上侵略。這也是斯堪的納維亞半島第一次站上世界史的舞臺,他們立即扮演了空前絕後的角色。通過他們的多次征討襲擊,諾曼之名連在歐洲最偏僻的海岸都廣為人知,甚至為人所懼怕。斯堪的納維亞人曾是優秀的教師及今日稱霸廣大世界的航海民族的祖先。人口過剩、政治和商業利益,特別是日爾曼人的強烈遷徙本能,都可能是侵略的誘因。來自瑞典

、丹麥和挪威的襲擊,幾乎在同時間發生。位處中央的瑞典,率先將其勢力通過東歐的斯拉夫國家延展到黑海,再深入東羅馬帝國;作為東斯拉夫民族的統治者,他們在9世紀創立俄羅斯國家。從斯堪尼省和丹麥的島嶼,成群的丹麥人和古特蘭人經過北德薩克森和弗裡斯蘭海岸,並且在今日的法國和英國開枝散葉。挪威海盜持續經由大不列顛島群島前往蘇格蘭和愛爾蘭,並因此發現了法羅群島和冰島。冰島人則發現了格陵蘭、荷魯蘭(Helluland,紐芬蘭與拉布拉多省)和文蘭(Winland,新斯科舍省),航入北海,直到格陵蘭島東海岸最北的斯瓦爾巴群島(Svalbard),也從格陵蘭島西海岸一路北行直到史密斯海峽(Smithssund)。

由此看來,大多數的《詩體艾達》並非起源自北日爾曼的異教,而應歸功於古文學和早期基督教的傳說。從愛爾蘭和盎格魯—撒克遜人,尤其是那些僧侶和在修道院學校的人那裡,他們應該聽說過異教和半異教的北方人。憑藉驚人的淵博學識,他們也嘗試在以下如世界之樹(基督在絞刑架上),巴德爾神話(阿喀琉斯和派特洛克羅斯,基督教元素如耶穌、聖母瑪利亞和朗基努斯的混合物),巴德爾和洛基,維達(Widar)和瓦力(Wali),英靈武士和英靈神殿,中土巨蛇(Midgardsomr)和芬里爾(Fenrir)惡狼,具有創世記憶的女巫和宣佈世界末日與最後審判已經到來的神等神話故事中,找出其脫胎於基督教元素的證據。如今我們可以肯定地

說,《詩體艾達》是維京時期的產物,沒有任何一首是早於9世紀寫就的,這些詩歌也不是北歐文化共同體的證據,而是特屬於冰島及挪威人的。這也進一步支持了以下的假設:在維京人時代,除了一般可用的戰略物資外,圖像及猶太教、基督教或希臘—羅馬文化思想也都從大不列顛群島被帶往北方,其中某些元素則轉移到北方諸神的形象身上。但北方人的嘴巴不習慣外來的奇特語音,而將這些陌生材料用來貶低他們的原生文化。但隨著與凱爾特人的交流愈發緊密,北歐神話的想像也更加豐富,這樣的說法還沒辦法證成,因為除了少數晚期作品外,沒有任何證據指出《詩體艾達》的神話源自外地。我們至多可以說,北日爾曼,尤其是冰島的異教徒通過與基督徒交流而認識了

後者的宗教文獻,並擷取某些觀點,和當地的異教文化合併。但從假設到建立事實不僅是一步之遙,也沒有證據說明當地宗教把《詩體艾達》的神話完全摧毀,目前我們也只能儘量嘗試在古老北歐的文化想像中慢慢摸索出一些脈絡。 針對連續不斷的外來影響,當然也有一些疑慮產生:如果大多數的《詩體艾達》不是源自冰島而是挪威,並在某些章節由冰島人改寫,那又會是如何呢?挪威主要的對外溝通方式和物件就只有與愛爾蘭的征戰,可想而知,這樣的關係可能不利於文學發展。而比起花費精力在隨機的神話組合上,挪威人更寧可處理動盪不安的內部政治局勢。最後,我們很難想像當時的愛爾蘭人有這麼博學。我們無法相信愛爾蘭人會像現在的神話學者那麼知識淵博

,以所有的知識和北方海盜周旋,畢竟,移民到不列顛島的可不是什麼讀書人。最古老的斯堪的納維亞吟遊詩歌,或多或少體現或影射了《詩體艾達》的神話樣貌。而神話不可能在僅僅數十年光陰裡產生,必然是長期發展的結晶,而且是遠遠早於北歐歷史時期的產物。只有當我們有足夠明確的證據證明這些論點都不是真的,也就是說,只有證明神話起源於10世紀或更晚,我們才有理由相信這個理論的可能性。但直到今日,其真實性都難以顛覆。令人難以置信的是,舊的信仰和外來的思想以一種相當巧妙的方式匯流,正如莎士比亞和他的作品引用來源的關係,新舊文化共同成為挪威高貴的文化資產,並且融入吟游詩人的詩歌中。斯堪的納維亞的吟唱詩人和民眾之間並無任何

理解上的鴻溝,吟游詩人也沒有發明新的神話。在9世紀和10世紀時,挪威國王、其宮廷和一般市井小民之間,並沒有太顯著的文化差異。就冰島的情況來說,只需閱讀些許神話傳奇,便能得知整個冰島文學都相當貼近民情,也通常符合農民和漁夫的興趣及理解。各地的人都接受相同的教育。“我們都是平等的!”赫羅夫(Hrolf)在法國北部登陸時說。斯堪的納維亞吟唱詩人出身于百姓之家,從小就熟悉這些文化要素,因此他們的信仰也代表全體族群的信念。就內容和文筆來說,這些詩歌可說是單調乏味,世上幾乎沒有任何地方的詩歌發展可以如此單調而且貧乏。斯堪的納維亞的吟游詩人總是小心翼翼地緊抓著代代詩人相傳下來的薪火。總的來說,如果我們以後審

視他們的詩,就會發現他們詩歌中(特別是神話)所用的複合詞隱喻總是相同的,無論是基於同樣的神話故事或是形式。在長久且緩慢的發展中,北歐人已經知道如何天馬行空地想像他們身處的大自然,使其更加生氣蓬勃,並將其中的圖像氛圍以韻文的方式相互聯結,優美地呈現於詩歌中。 只倚靠來自愛爾蘭的精神文化養分就能使北歐人的想像力覺醒,在他們貧乏的創造力上重塑外來的神話宗教和文學材料,是完全不可能的假設。維京時代強大的浪潮並沒有完全淹沒現存的神話英雄詩歌,相反地,正如所有暴雨帶來的洪水,其天性就是無法創造卻習慣破壞,這個浪潮主要是摧毀:從國外帶回祖國的嫩芽並沒有開花結果,反而在還可挽救之前,就毀壞了本地的鰈魚和莊稼

。恰恰是維京時代的到來,為異教信仰解體並徹底毀滅推波助瀾。例如,當北方人與其他信仰的人衝突並戰敗後,自然而然地會相信外來信仰的神祇比他們的奧丁及索爾強大。另一方面,北方人逐漸萌生自我價值意識、相信自己的強大。北方人相信自己很強大這一點,體現在他們不停地征戰、在水路及陸路上的掠奪、訴訟、對立、殺人放火以及使用各種形式的暴力上。維京人視自己為雷神的代表,只是不同于雷神使用鐵錘,維京人使用強大的大刀掠奪黃金、聲望,並從中得到樂趣。為了沿守舊習俗和傳統,維京人在祭祀神明時準備豐盛的酒菜,雖然從外在看來信仰系統仍然屹立不搖,但維京人內心對於神明的信仰已逐漸式微。許多維京人,甚至可以說大多數的維京人都擁有

自由的思想,不在意宗教信仰。縱觀維京人的後裔,也就是冰島人的歷史,可以看出一直持續到晚期都籠罩著宗教冷漠的社會風氣,人們開始冷靜、理性地思考,就連基督教在一開始被冰島人所接受時也一樣。與之大相徑庭的狂熱主義此時正在特隆赫姆地區的農夫之間蔓延開來。當冰島人離開祖國,特隆赫姆的農夫還駐留在世代相傳的土地上,不但沒有捍衛家園,也沒有守護祭壇。在這種懷疑論下,人們不再期待神助,並且開始接受命運決定一切的想法,這正是形成菲利克斯 · 丹(Felix Dan)的短篇故事《神是否存在?》(Sind G.tter?)的歷史背景,這部短篇被一位評論家評為此詩人最棒的代表作。 當談及偉大守護神時,斯奈山半島(

Sn.fellsase)或是斯溫福山半島(Swinfellsase)被視為其象徵,傳說神靈想住在山中或是石頭中,這些傳說都間接說明古老神明信仰的雛形。從第一批在冰島的移居者中就開始出現擁有自由思想的人。因格爾弗的哥哥說,他永遠不願獻祭,當他被自己的僕人誅殺時,因格爾弗大喊著:難道這就是不喜歡獻祭的人的下場嗎?(Landn.Ⅰ5,7)於是坊間流傳著,先是“不信神的”貝爾希(Bersi Gottlos),再來是“不信神的”哈爾(Hall Gottlos)以及他的兒子,“不信神的”海爾吉(Helgi Gottlos),他們既不相信自己的力量,也不願獻祭。 他們家族叛離神明行為之頻繁,使得他們每個

人都有“不信神”的綽號,不信神指的不是道德淪喪,而是對於神明信仰的輕視。另一個是“以自己的需求作為出發點”,也就是不是為了要瞭解基督而去獻祭。奧拉夫一世在形容冰島人時說:“他看起來在打造自己的實力及力量,好比自己就是索爾和奧丁。”(Laxd. 40)也有人不相信偶像崇拜及惡魔,只相信自己的實力和力量(《勇士傳說》Ⅱk200);更有人在感受到基督之前,都是鄙視他父親的偶像(a.a.O.201)。針對這個問題,亦有人回答:“在我看來,我沒有任何信仰。”(a.a.O.235)“布列斯提之子”齊格蒙是法羅群島上第一個只相信自己實力及力量的人。(F.r.S.321)拜占庭皇帝問冰島人芬波吉(Finnbo

gi)他相信誰,他回答說:“我只相信我自己。”(Finnb.S.19)赫拉芬克(Hrafnkel)認為相信神明是愚蠢的。(Hrafn.S.Freysg.24)有神話證據指出:赫羅夫國王以及他的抗爭並不是為了榮耀神明,而是相信自己的實力及力量。(Hrolfs S.Kr.48)並非奧丁這個邪神,而是命運主宰了所有人的生命。凱提(Ketil)不相信奧丁,並且認為:“我從來沒有崇拜奧丁,但我還不是活了這麼久。”(Ketils S.h.ngs5)奧德(Odd)不習慣獻祭的信仰,因為他相信自己的實力跟力量,但是他很不喜歡看到木棍跟石頭揮舞的場面。(.rv.Odds 1—2)

水 妖精 養 鬥 魚進入發燒排行的影片

結城明日奈,因好奇借用哥哥結城浩一郎的NERvGear進入SAO的網絡遊戲新手,並用真名取遊戲角色名字。捲入了死亡遊戲後內心一直恐懼而感到害怕,一直想盡快突破100層回到現實世界,被攻略組稱為頂級公會的攻略之鬼,因為和桐人不和而決鬥,後開始注意起桐人,直到認識“活在”SAO裡的桐谷和人後改變想法,也因此喜歡上桐谷和人並在遊戲裡結婚。

死亡遊戲SAO結束後被困在ALO世界樹上的鳥籠中,被須鄉伸之稱為蒂塔妮亞(妖精女王),後在自己的努力以及桐人的救助下成功登出進入兩年之久的虛擬世界。回到了現實世界,修養後進入SAO事件所創立的學校上學。並且在新生ALO中創建藍色水精靈的角色,和桐人等好友開始攻略新艾恩葛朗特。

2025年在GGO事件中一直支持桐人,幫助桐人尋找死槍下落。

聖劍篇中成功和桐人奪取斷鋼聖劍-Excalibur。

後遇到紺野木棉季,知道她的身世,被紺野木棉季的精神所感染,成功化解了自己和桐人在一起的困難以及和母親的關係。在UW篇中一直支持著桐人。是桐人的精神支柱。

#SAO #刀劍神域 #亞絲娜

生物之怪誕造型研究應用於角色插畫設計

為了解決水 妖精 養 鬥 魚 的問題,作者歐瑞福 這樣論述:

現代媒體從中西方神怪妖精的奇幻傳說裡,逐漸發展出許多形形色色的怪誕生物,也因此培養了全球新一代喜愛奇幻的審美思潮。本研究旨在探討中國傳說及西方神話中具有怪誕造型特徵的圖樣並比較其特性及人文內涵的差異,同時歸納造型表現手法,接續剖析怪誕形態在藝術與現代媒體中的發展及象徵意義,作為本研究創作概念發想之依據。 研究發現,中西兩方怪誕生物在外型特徵上雖有其相似之處,但在象徵意涵卻有截然不同的認知,其原因在於中西方怪誕生物在不同文化的發展影響下,逐漸衍生大相逕庭的內容;而在當代繪畫藝術也發現浪漫主義、象徵主義及超現實主義藉由扭曲的變異形體,以古怪而荒誕的形式來強調表現人類的慾念與感受;接續

在中國《山海經》與西方中世紀文獻的輔助下歸納整理出「器官增減」、「器官位移」、「複合」、「異常變形」等四種造型手法。研究結果顯示現代媒體發展下的怪誕造型有助於提高傳播行為效應、「具現化」(Embody)功能及「替代物」(Substitute)的概念。 援引以上理論基礎而發展出研究者本身的角色創作,運用怪誕造型的角色來反映出現代社會中人們一些醜惡性格的精神層面,也藉由變異的形態來提升作品的視覺張力及傳播性,並期望與觀者達到情感共鳴。本研究結果能做為未來怪誕生物造型創作者參考的理論研究基礎,希冀新一代創作者在研究怪誕生物造型時,不僅能著眼於營造奇幻的視覺外型所造成的感官震撼外,更能瞭解其深層

內涵及思想之傳達性。

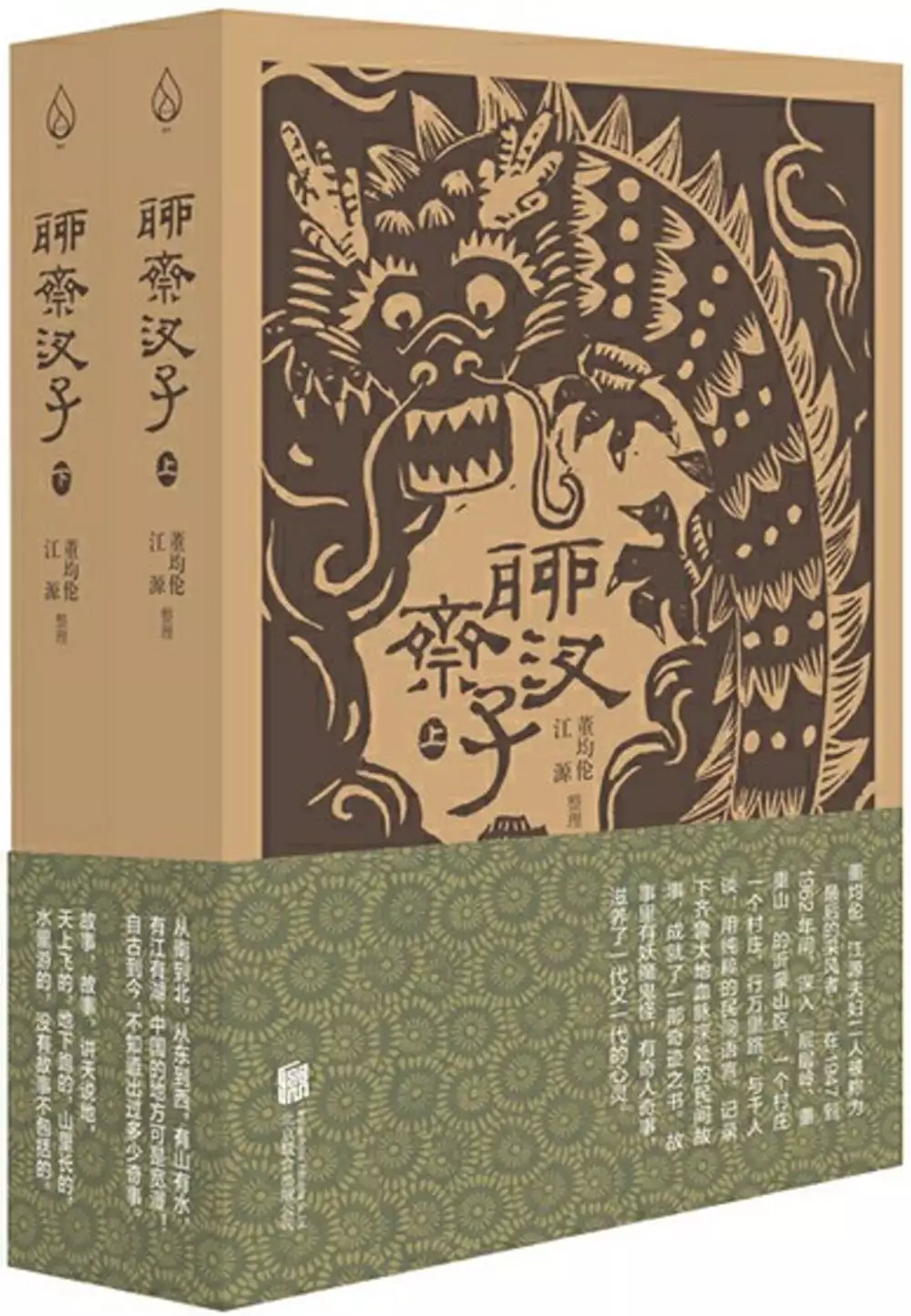

聊齋汊子(上下)

為了解決水 妖精 養 鬥 魚 的問題,作者董均倫 這樣論述:

在蒲松齡的老家山東,在沂蒙山一帶,人們把神話傳說一類的故事都叫作“聊齋汊子”。《聊齋汊子(全兩冊)》是董均倫和江源歷時數十年從搜集整理的無數故事中選出的。《聊齋汊子(全兩冊)》近百萬言,長長短短百餘故事,所有這些,都是來自齊魯大地的口頭文學,有的優美,有的神奇,有的浪漫,有的怪誕…… 語言質樸,故事富有活力,悉數展現歷史風貌和人情世態,是民間文化真正的活化石。新版《聊齋汊子(全兩冊)》從1984年版《聊齋汊子》中刪去了十幾則篇幅較短的故事,從1987年版《聊齋汊子(續集)》中補入了十幾則,最後一共選錄101篇故事,並邀請優秀的年輕插畫師為所有故事製作百餘幅版畫題花,力圖打造一個最經典純粹的民

間故事版本。 董均倫(1917-2004) 山東威海人。江源,董均倫之妻,《聊齋汊子》民間故事收集整理寫作之重要搭檔。上世紀三十年代,在北平外國語專科學校學習英語的董均倫奔赴延安,歷任八路軍軍醫院翻譯、野戰醫院英文教員等。從上世紀四十年代初開始,董均倫與江源夫婦二人歷時半個世紀,以地處膠東半島西部的昌邑牟家莊和魯南沂蒙山等廣大地區為基地,不分寒暑,長期駐紮在老百姓中,深入進行採錄和調查,搜集和寫定了大量在老百姓中間口頭流傳的民間傳說和故事(主要是山東民間故事)。其中不少故事在日本被翻譯出版為《山東民話集》,在德國被翻譯出版為《白果子——中國民間故事集》。

《聊齋汊子(上)》 二小的故事 畫上的媳婦 蒼子花 三個兒子 虎口屋 大冬瓜 牙牙葫蘆 棗核 銀娘娘 房子的故事 玉石鹿 巧女莊 金香瓜 長鼻子 石巴狗 黃河的故事 神牛 蕎麥姑娘 奇怪林 狐狸媳婦 牙門開 藥草山 青山裡面的寶槽 高角地主 找姑鳥 七兄弟 含羞草 天女散花 神鞭 葫蘆娃 牡丹仙女 要龍眼 瑤琴的故事 水井老人 鳳凰娶親 金鐲子 三件寶器 聰明媳婦 三隻雞 王小和三女 線子和囤兒 找相好 掀石櫃 牛莊的故事 找媳婦 薺菜 八哥 菊二娘 匠人的奇遇 娑羅木 老大和老二 小白菜和蟈蟈 三壞的故事 木匠行雨 兩個葫蘆 煎餅換金箔 狗為什麼咬貓 老雕與老鷹 金角銀蹄 《聊齋汊子(

下)》 濰河邊的傳說 兩兄弟 金鑰匙 鏡裡媳婦 宮女圖 仙鶴山 桂木孩 石頭人 映山紅 日月石 萬寶囊 玉仙園 白果仙 金雀和樹仙 紅泉的故事 梨花仙 青茶樹 狐狸仙 雙姊妹 蠍子精 鯉魚精 一棵松樹的故事 兩大心願 奇異的寶花 金須牙牙葫蘆 三個兒子和三個媳婦 寶劍泉 畫裡人家 濰河金姐 兩個穗頭的穀 萬里嶗山雙花仙 蛇娘娘 兩條鞭子 嶗山古話 狐仙和兔子仙 神笛 金絲蛤蟆兒 九頭老雕 西瓜二 九天玄女當當 奇裡的故事 楓山下的故事 行萬里路,找千人談 八仙之一的張果老,常常被說成倒騎著驢。蓬萊閣上畫的八仙過海,其中的張果老,白鬍子當胸,懷抱著唱道情用的簡板,也是倒騎

著驢。當地還流傳著這樣的話:“問了多少人,不如這老漢,不是倒騎驢,萬事回頭看。”這當然是傳說,誰也沒見過張果老,更不用說看到他倒騎驢了。可是,人民群眾卻借著神話傳說中的張果老的形景兒,一句話指出了個寓意深刻的道理。就是說,既要往前走,又要朝後看。向後看也是為了更好地往前走,眼前的路都接連著過去的路。在《聊齋汊子續集》(1987年版本)搞出之後,回頭看看這段走過的路,一些經過和感受還那樣叫人難以忘記。此時寫出來,想想倒也合適。 民間故事是蘊藏在群眾中間的精神財富,是取之不盡的寶庫。在這些年的搜集整理工作中,跑的地方越多,越覺得這話千真萬確。我們的祖國是世界上偉大的文明古國,歷史悠久,地大物博。

就拿山東來說,從曹州牡丹之鄉,到東海蓬萊閣,也有幾千里路遠,光齊魯大地,就有多少的山山水水、多少的村村莊莊。在漫長的歷史歲月裡,勞動人民以自己家鄉的景物、風俗人情、英雄豪傑,創造了大量的口頭文學,多如天上的繁星。 為了搜集蒲松齡的故事,俺曾先後三次到淄博,兩次去蒲家莊,第三次是到蒲松齡當年教學的西鋪(莊),共搜集了十七個傳說故事。這些故事生動地反映了蒲松齡剛直敢言、不阿權貴、關心群眾疾苦的崇高人品和優美情操。他在淄川一帶很有威望,便是現在,只要提起蒲松齡,老老少少,言裡語裡,還是充滿著對他的崇敬和懷念。他儘管博學多才,但功名不成,一輩子生活道路艱難,家裡過著像莊戶人一樣的生活,所以和下層的勞

動人民有著密切的聯繫,也飽含深厚的感情。由於他在當過尚書的畢家坐館多年,又到江蘇做過幕賓,有著極為豐富的社會閱歷。蒲松齡對百姓不只是同情,還敢於為他們說話;他不僅對橫行霸道的人有無限的憎恨,而且敢於和地主豪紳、貪官污吏鬥爭。以上這些在關於他的故事傳說中都有反映。由此可見,蒲松齡把《聊齋志異》稱作“孤憤之書”並不是偶然的,他筆下的狐仙、花妖、精靈、鬼魂,看來雖不食人間煙火,實質仍然是人,寫的也是人的生活,有著他對社會生活的體驗和感受在其中。 很值得惋惜的是,在俺第一次到蒲家莊去的時候,蒲松齡紀念館的同志就說:“恁來晚了,會說蒲松齡故事的幾個老人都已經去世了。”相隔半年,俺又去,想不到上次在場說

故事的一位老大爺,竟然也離世了。真不知有多少寶貴的口頭文學,隨著年月的流去,失傳了。第三次,俺去西鋪的時候,那是又一年的六月裡,天旱地幹,麥子已快上場了。西鋪離王村只一裡多路,王村是個鎮子,有家小旅店,當俺趕到的時候天也黑啦,小旅店裡已經客滿,於是到一個停車場去宿,這裡的房間又矮又小,連個窗戶也沒有,還正碰上刮幹熱風,只得把門敞著。門外的場子裡,成宿都有汽車進進出出,加上蚊子嗡嗡的,別說困不著覺,連歇歇也不得安穩,我便去值班的一位老人那裡閒談。他說,早年間蒲松齡在西鋪教書的工夫,常到王村來趕集,聽人家講故事。他還介紹了一些畢家後代的情況,扯了不少畢家尚書府幾輩子的逸事趣聞。第二天,西鋪的村幹部

,就召集了兩個座談會,到會的大部分是畢家的後代。蒲松齡在西鋪的傳說,就是根據大家所談的故事整理出來的。雖然一宿沒睡,但停車場老人的夜話,對俺整理蒲松齡的傳說有著很大的幫助。使我們聯想到,只要在生活裡肯下功夫,就會左右逢源。 幾百年來,《聊齋志異》為社會各階層所喜愛,可以說是家喻戶曉,連偏僻的山溝也不例外,在層層嶺、重重山的沂山一帶村莊,把神話、傳說一類的故事,都叫作“聊齋汊子”。“你說個聊齋汊子聽聽!”就是說:“你講個故事聽聽。”可見“聊齋”在群眾中間有著多麼深遠的影響。自然,各地對故事還有不同的叫法,嗎昌邑把說故事叫“拉呱”,濰縣叫“說古今”,大魚島也許因為漁民常在織網時說故事,叫“桄線”

,就說:“你桄個線聽聽。”從這裡也可以看出,民間故事是怎麼遍及全省各地的。 山東有名山大川,有聞名中外的名勝古跡,有千波萬浪的大海大河。廣大的勞動人民出於對鄉土的熱愛和美好生活的嚮往,常常把各種山川景物賦予神奇色彩。這些故事,大都充滿了奇異的想像,富有地方特色。也真是,故事,故事,講天說地,天上飛的,地下跑的,山裡長的,水裡遊的,沒有故事不包括的。它們一輩一輩流傳下來,歌頌了勞動人民勤勞、智慧、善良、堅毅的崇高美德和美好的思想感情。特別是有些愛情故事,大都帶有浪漫色彩,而又情節曲折,富有情趣。 回想起多年採錄民間故事的經過,真好像從一個故事的世界走過來一樣。這裡面有苦有甜,又艱難,又順茬,

俺常被搜集到的故事所陶醉,所鼓舞。 說起來,俺倆真正著手搜集、整理民間故事,是從一九五三年開始的,那是因為當時的環境和群眾喜歡民間故事促成的。那陣,為了體驗農業合作化的生活,俺倆下到了昌南縣(現劃歸昌邑)的牟家莊,住在一家老貧農的小廂屋裡,因為是乍辦社,許多事情得經過社員討論,每晚上都開會到深更半夜。白天俺和社員一起勞動,晚上就參加他們的會。 農村中沒有定準的吃飯時間,早到的和晚到的常相差一兩個鐘頭。先來的便聚在一起拉呱,有時因為論究某種事情而引出了個故事來,比如說人不要貪心,便會扯到貪心的故事上。那工夫,流傳著許多長工跟地主鬥爭的故事,這與當時的時代背景是分不開的。土改才剛過去不久,大家

對地主的剝削和壓迫都很熟悉,有的還有著親身的體會,這樣的故事很容易引起感情上的共鳴,因而說的人津津樂道,聽的人也大為開心。俺在牟家莊前後住了八年,待的時間越長,越覺得民間傳說故事具有廣泛的群眾性,它反映的雖然是歷史各階段的社會生活,但由於表達了勞動人民的思想和意志,跟現實的社會生活仍然有著密切聯繫,儘管時代不同了,它卻仍然伴隨著歷史前進。輩輩說,輩輩新。五幾年那陣,農村中的文化娛樂生活,並沒有像現在這樣的方便條件,不用說沒有電視,連電影也很少看到。農民翻身做了主人,生活得到了改善,就有文化娛樂上的要求,在那種情況下,口頭文學確有它的優越性,連炕頭上、飼養棚裡,都能聽到有人講故事。作為一個文藝工

作者,有責任把這些既有思想性,又有藝術性的傳說故事記錄下來,使它不會因為年久而失傳,於是俺便著手搜集它。 隨便聽聽是一回事,要把它當著口頭文學去搞,就有所不同了。首先,這就需要多聽多記,從中加以選擇。房東大嫂家成天有街坊鄰居串門,熟了後,讓她們說故事,你聽吧,葷的素的都有,說一陣笑一陣,這自然是搜集故事的好時機。另外,在俺住處不遠,有一個老大娘,人家都叫她牟他媽媽,家裡很清靜,她常一個人坐在炕上納鞋底或是紡棉花。她很會說故事,說完以後,還贅上一句:“讓我再想想。”就這樣,幾年的工夫裡,她想起一個就講一個,有時,只想起半截,就說半截,像《二小的故事》《棗核》就是她講的。牟家莊是個大莊,又是區委

所在地,人來人往,房東家常給介紹說:“老董老江就願意聽呱,恁快說個給他倆聽吧。”這樣,雖然待在一個莊,可搜集的面卻是一大片。有一年,春節期間,俺到區上炊事員老黃家搜集故事,正月裡是農村的耍日子,人進進出出,特別是到了晚上,屋裡人更是滿滿當當,炕上地下坐著的,站著的,抽著煙,喝著茶水,說故事的人越說越來勁,有些人本來是準備光聽的,有時也忍不住講了起來。成半宿價煙霧騰騰,熱鬧極了。聽得越多,選擇的餘地就越大,《匠人的奇遇》等篇,就是在那幾天裡聽到的。 有些故事是在沂蒙山區的臨朐縣搜集的。我們在那裡總共待了三年,先是在沂山林場,後到接家河、宋王莊,在這兩個村裡,俺也都是住在農戶的家裡。可說,那是搜

集故事最好的年代,因為那時,不光是從舊社會過來的許多老人都還健在,連一些三四十歲、四五十歲的人,也都會講故事,下面的一段經歷,更說明了這一點。一九五六年的秋天,俺曾專程去嶗山裡搜集故事,在王格莊住了一個多月,記了很厚的一本,打算以《嶗山古語》做書名,搞一本故事集。後來因為別的事情,只寫了其中的幾篇就放下了。“四人幫”橫行那陣,抄家時沒把筆記本抄走,恐怕他們二次再來,萬一被發現了,又是一個罪名,便把它燒了。粉碎“四人幫”文藝得解放,特別是三中全會以後,民間文學的園地也呈現出了生機勃發的景象,回頭看看,那條在心目中似乎早已荒蕪了的道路,又清楚地伸到了腳下,我們便重又著手搜集整理民間故事。十分後悔不

該燒掉那個筆記本,便二次又去了嶗山裡,跑了好幾個地方,因為相隔二十多年,有的老人已經沒了,有的多年不講,也就忘了,就是想著的也半邊子拉塊。所以除聽說了一點於七的傳說外,什麼也沒搜集著。記得在俺頭一趟搜集的故事裡,有一個愛情的故事,說嶗山上兩個精靈相愛,硬是被華嚴寺的和尚給拆散了,故事很是曲折優美,可是俺只想著一個梗概,所以就不能整理了。看來,俺在嶗山早年所搜集的那些故事,大都失傳了。 因此俺聯想到記錄的重要,聯想到口頭文學的特殊性和複雜性。要想搜集、整理好民間傳說故事,光有滿心的願望不行,頭一樁就必須先在記錄上下功夫。民間傳說故事雖說是蘊藏在人民中間的寶貴礦藏,但這些精神產品,是儲存在人民頭

腦中的“活文學”,因而也就不像刻在經版上那樣一成不變。這個“活”字,有時是無止境的,比如《禿尾巴老李》這個故事,在山東流傳面很廣,昌樂有昌樂的說法,高密有高密的說法,尤其是膠東,各縣都有自己的說法,又都大同小異。聽得越多,各種說法的“禿尾巴老李”故事擺在跟前,比較之下俺選擇其中思想性和藝術性好的加以整理,在忠於故事本身的前提下,剔除糟粕,留其精華,儘量保留富有感染力的情節,使整理出的故事,在各方面都較為完美。但這只是相對地說,在俺整理出《禿尾巴老李》故事後,又聽到一個情節,說:“那年山東老鄉坐船過黑龍江,天道挺好,沒風沒浪,有個人說道:‘李大哥!咱都是一鄉一土的,你能不能出來跟大家見見面。’話

剛落音,只聽到‘啪’一聲響,一條小鯉魚落到了船板上,金翅金鱗,只有一拃長短,船上的人看了,心裡很不滿足:‘怎麼,就這麼一點嗎?’大家只這麼一想,小鯉魚很快又蹦回水去。江裡立時浪滾翻天,霹靂一聲,從水裡伸出一隻大龍爪,直插半天雲裡。大夥又驚又喜,都說‘李大哥,請回去吧!’那爪子馬上縮進了水裡,立刻便雲散天開,風平浪靜。”尋思起來,老農民所說的枝葉,是指情節裡的藝術性,而“筋骨”卻含有思想性的意思。不管怎麼說,思想性和藝術性,都是客觀存在的。同一個故事,由兩個不同的人說,會產生不同的效果,有的人說得有枝有葉,很是生動,有的人說起來,就會使你覺得枯燥無味。一方面要會說,一方面還得心緒好。有一年夏天,

臨朐有一位村幹部到縣裡開會,晚上上俺那裡玩兒,說了個《煎餅換金箔》的故事,因為是在院子裡,當時沒有記。後來,俺覺得這個故事還不錯,想整理出來,有些話忘掉了,便再去聽一遍。他家離縣城七十多裡路,沒尋思他攤上了事,情緒很不好,原來說的那個故事裡的情節,有的也忘了,語言也沒有上次生動。可見,情緒好說的是一個樣,情緒不好又是一個樣。 常言道:“人有十不同,花有十樣紅。”搜集故事遇到的情況也是各式各樣的。農村中一些會說故事的人,他們不光口才好,記憶力也好得驚人,有的老漢儘管不識字,卻能說《三國》《水滸》,有的人就是幾十年前聽的故事,也能記得清清楚楚。前年俺到大魚島去搜集故事,因為以前曾在那裡深入生活住

了半年,跟一些老漁民熟悉。這次去了,講故事的人也不把俺當外人看待。其中有兩個老漁民,他們記得的故事都是年輕時聽說的,聽他倆講故事,真可說是藝術上的享受,儘管是幻想的花仙妖魔,可枝枝葉葉的情節裡,卻充滿著現實的生活氣息,富有人情味,好像故事中說的都是實有其事,如同發生在你身邊。俺在那裡住了將近一個月,搜集了十幾個故事。但也有另外的情況,俺到長島時,聽說有位老木匠很會說故事,不過,很不容易讓他開口。俺去了,果然是那樣,他怎麼也不肯說,老是說自己不會,於是俺說給他聽,整整說了大半頭午,他才答應讓俺下午再去。《蘇東坡的傳說》就是他講的。他說自己年輕時跑船,有一次遇上了風浪天,回不了長島,船停在丹崖山下

的海灣裡,自己就去蓬萊閣上聽老道說故事,當年老道講這故事的時候,已經七十多歲了。木匠老大爺如今也七十多歲了,如果他不講,這個故事也就失傳了。不能不提,十年浩劫,留給群眾的精神創傷,還沒有完全消除。前年在即墨去聽一個老大娘講故事,文化站的同志先去跟她說好,才又領俺去,到了那裡,卻見門鎖著,老大娘躲出去啦。晌午去了幾趟,才找著她,也是以故事引故事,她才開口說了。末後她告訴我:前幾年要說這個,就是大罪過。她是擔心以後落是非。也有的不在乎這個,一點不用動員。俺去曹州牡丹園,那天打譜聽一上午故事,有個老大爺剛說了個頭,俺一聽是從前聽過的,就請他另說個別的。一般的情況下,打斷了他,便不大願意再講,可他立刻

又說了第二個。搜集故事,說容易也容易,說難也難,只要有恒心,到群眾中間去,就會應了那句話:人到花園,方知花多。 這些年俺體會最深的,是民間文學離不開群眾的口頭語言,像青樹離不開泥土,彩雲離不開朝霞一樣。都說文學是語言的藝術,那麼,民間傳說故事更應該是口語化的藝術,真個,有多麼豐富多彩的口頭文學,就有多麼豐富多彩的口頭語言。在濰縣楊家埠,俺聽了個關於年畫的故事,說楊家埠當初怎麼有的年畫,其中有這麼個情節:本來應該先下甘羅細,後下粗風暴,龍王不甘心認輸,第二天午時,先下了粗風暴,後下了甘羅細。“甘羅細”和“粗風暴”,只是很簡練的六個字,卻形象、生動地把兩種不同的下雨情景描述了出來,有它獨特的色香

韻味和鄉土氣息,一個“甘”字,活畫出了農民對和風細雨的感情。這裡面還有個生活常識問題,如果先下小雨,地淋濕了,來了風,種子也刮不出來,要是先來暴風雨,種子就會被刮出來,或沖出來。可見許多群眾生動的語言,是與對生活的深刻認識分不開的。也是在這篇年畫故事中,有句話,形容年畫當時是怎樣為群眾所喜聞樂見的,“有錢沒錢,買畫過年”。這話把家家戶戶買畫過年的踴躍情景透徹地表達出了。而且說來上口,聽來入耳,通俗,樸實。群眾生動的口語,來自生活,是從生活中提煉出來的,和當地的風俗人情、生活習慣,都是密切相連的。 搜集故事需要深入生活,學習群眾口語中的精華,也需要到生活裡去。俺學習群眾語言,常常感到,群眾是了

不起的,有大量精彩的語言,表現力強,鮮明生動,如:“雀掉拉尾巴我就知道它往哪裡飛!”“泰山不是壘的,聰明不是借的。”“有爛了的糧食,哪有爛了的話?”“手按著葫蘆摳籽還不行嗎?”有的不僅是有餘味,還形象好記。俺曾幾次去嶗山,嶗山不光又高又大,還有許多廟宇。古今中外,有許多關於嶗山的描寫,可是給俺留下印象最深的,還是嶗山裡一個老漢的話。他說:“從前嶗山到處是梨樹,有個人到江南去賣梨,人家都問嶗山有多大?賣梨的告訴他:‘嶗山可大啦!’‘到底有多大?’‘九宮八觀七十二座庵,庵庵隔三千!’聽的人吃驚地說:‘哎呀!嶗山這麼大,有多高呃?’賣梨的說:‘呵!嶗山那個高呀,更是沒法說了,上到嶗山頂就能摸著天。’

聽的人說:‘那麼容易就摸著天啦?’賣梨的說:‘反正摸不著天也差不離。’‘那到底差多少?’‘晚上踏著嶗山頂,使巴棍敲敲天嘣嘣的。’”這短短的一段對話,卻把嶗山的大、嶗山的高,既誇張,又真實,既生動活潑,又幽默風趣地表達了出來。生活是多種多樣的,群眾語言的藝術也是多種多樣的,但經過群眾口頭千遍萬遍洗練過的語言,都具有表現力強、通俗順口、樸實自然的特點。口頭語言出現在書面上,要怎樣不失其本來面貌,也就是,從口述到寫出,還是個複雜而細緻的過程。沂山裡有個民辦教師,口頭說故事會說,俺鼓勵他整理出來,可是寫出來後,卻完全不像他口頭說的那樣,通篇都是文縐縐的學生腔,蒼白無力,完全失去了民間故事通俗、樸實、口

語化的特色。可見說和寫還不完全相同。有人說,民間故事的光彩在語言上,這是有道理的。 民間文學,是歷代勞動人民的口頭創作,它反映了勞動人民的意志和願望,表達了廣大群眾的思想、道德和風貌,從整體來說,它的內容是健康的,立場是人民的,為人民所有,為人民所利用的。但因為它是口頭創作,世代相傳,不可避免地會受到舊社會統治階級思想的影響,帶有小生產者的歷史局限性,因此有不少傳說故事,是粗糙的,還有的是迷信、淫穢、低級庸俗或荒誕恐怖的。如農村中流行的關於吊死鬼、淹死鬼找替身的故事,尼姑怎麼把孩子扔掉,後來孩子又如何中了狀元,等等。這部分故事,不管從哪方面說,都是毫無價值的。在長島聽到一個這樣的故事,說有一

個老漢,在門上面掛了個匾,寫著“忍讓”二字。老漢娶兒婦這天,去了個老和尚,進門二話沒說,捧了些土,扔進了水缸裡,把水弄渾了。老漢不但沒發火,還把老和尚請到了屋裡,擺了素席給他吃。吃完了飯,天就快黑啦。老和尚說:“我今黑夜要到新媳婦炕上宿。”老漢把他領進了新房裡,老和尚真個在新媳婦的炕上躺下了。第二天早晨,老和尚臨走時,說道:“我睡的那個地方醃醃的,恁打掃打掃。”一打掃,打掃出若干金子來。這類故事,貌似民間文學,但骨子裡卻不是人民的立場,而是起著麻痹勞動人民精神的作用,逆來順受的忍讓,只會對舊社會的統治階級有利。這類故事是不可取的。還有的故事,聽起來也算有趣,說有一個人闖關東回來,兩口子好幾年沒

見面啦,都想親熱親熱,但有個八歲的孩子在跟前,轉轉悠悠不肯離開,兩口子就想出了個法,對孩子說:“給你幾文錢,快出去買個江米人耍。”把孩子支了出去,兩口子關上了屋門。老婆說:“看你撅撅那個胡!”男人說:“看你抿抿那個嘴。”孩子趴在窗戶外面,從窗櫺洞裡,把什麼都看得明明白白。過了一會兒,開開門,孩子進來了,娘問他說:“你買的那個江米人哪?”孩子說:“我沒買,一個撅撅胡,一個抿抿嘴。”這樣的故事,雖然有一定的趣味性,卻不是高尚的,俺覺得整理出來也沒有意義。 一輩又一輩,民間傳說故事,不僅在廣大群眾中間起著調劑生活的娛樂作用,也是人民自我教育的工具。孩子時候聽到的故事,往往幾十年也忘不了,可見故事的

影響是長遠的。好的傳說故事,對人是優美的、有益的,是叫人積極向上的,反過來,便會得到相反的效果。因此,俺總想自己應該用沙裡淘金的精神,挑那些思想性、藝術性都好的故事,加以整理。這本《聊齋汊子續集》就是從許多傳說故事中選擇出來的,從群眾中來,再回到群眾中去,如果它能像青枝綠葉的花草樹木一樣,重新紮根在群眾中間,為社會主義精神文明建設,起到一點作用,這就是俺衷心的願望。

水 妖精 養 鬥 魚的網路口碑排行榜

-

#1.《奔跑吧10》:蔡徐坤是会飞吧?男生的胜负欲到底有多强

黄晓明进姐姐群狂发红包. 真·端水艺术家 · 郭敬明取关李希侃 ... 《客栈3》简直是职场生存手册. 治愈系综艺秒变宫斗现场 ... 逢人就撩的小妖精李易峰. 《易发百中》. 於 tv.cztv.com -

#2.[問題] 想讓鬥魚有更精彩的家

買了一隻鬥魚養在15公分的方缸裡因為想用最低需求來養,所以目前只有魚和一些 ... 18 F 推a0510111: 過濾要用不是不行,建議使用微型水妖精,另外可以養 ... 於 pttweb.tw -

#3.小米商城-小米官方网站,小米手机、红米手机正品专卖 - Mi.com

小米商城直营小米公司旗下所有产品,囊括小米手机、红米手机、智能硬件及小米生活周边,同时提供小米客户服务及售后支持。 於 www.mi.com -

#4.水族箱魚缸過濾器水妖精飛搜購物搜尋- 第1 頁

吸便過濾器水妖精魚缸過濾器全自動吸魚便魚缸吸便器水族箱氧氣泵過濾『CM46339』 ... 台灣現貨USB迷你靜音增氧泵水族箱魚缸迷你氧氣泵超靜音養魚打氣泵迷你過濾器水 ... 於 shopping.feeso.com.tw -

#5.#養鬥魚#外掛過濾器#冠尾鬥魚#設缸 - 寵物板 | Dcard

1.想請問各位在養鬥魚時會加外掛過濾器嗎?2.能否有哪位高手提供我加的影響以及不加的影響呢?3.如果不加,各位會加放什麼過濾器嗎?ex:水妖精,4. 於 www.dcard.tw -

#6.推薦的養魚、養水草的過濾器有哪些? (外掛vs水妖精vs圓桶評比)

哈囉大家好,我是黑貓。. 上次挑完了魚缸,選完了燈。 這次來聊聊重要度也是五顆星的「過濾器」吧!. 水族箱的過濾器有很多種,不過小草缸的 ... 於 blackcatteacher.com -

#7.SkyPixel

Find amazing aerial photos or drone videos from around the world, improve your aerial imaging skills, and learn from professional photographers and ... 於 www.skypixel.com -

#8.水妖精,真的很精! - Martin的金魚窩

水妖精 ,不僅是繁殖缸常用設備、過濾器型式之一,也是培養硝化菌等益菌最佳「溫床」,兼具打氣提供氧氣、過濾及培菌等多效功能,廣受魚迷所採用。 於 twmartin.pixnet.net -

#9.養鬥魚ptt 水草缸 - Doreff

17/1/2016 · 水草缸飼養鬥魚問題– 請問各位前輩水草缸是否適合養鬥魚呢? ... 上,等缸的水少3成在加水也行,減少換水頻率,你每換一次,泡巢就被你破壞一次, 養鬥魚要 ... 於 www.satayemont.me -

#10.加了个水妖精,一小时接近空气缸。

我家 斗鱼 都在缸里一个角落生存这种鱼水质要求不高就没装过滤泵因为这个 ... 静水 鱼 或者鱼苗大一些的缸肯定是不够用了 水妖精养斗鱼 还是非常不错的选择. 於 www.bilibili.com -

#11.鬥魚缸要不要過濾? - 星期五問答

如果是古法養魚是沒有什麼過濾系統,內壁養青苔,同時可以養小螺絲吃青苔,但現代養魚 ... 水妖精是小缸過濾和培養硝化菌最實用的過濾器,沒有之一。 於 friask.com -

#12.【DIY】簡約造型水妖精(適合1尺以下小缸) - 水族筆記

水妖精 之後(【DIY】水妖精菜瓜布)又用了一個小缸養孔雀,所以又做了另一個水妖精,而這次的水妖精完全是 ... 若你是養魚新手,可以繼續看這些好文:. 於 fish.tsumii.com -

#13.鬥魚小過濾器-新人首單立減十元-2022年5月 - 淘寶

迷你水妖精小型魚缸氣動式過濾器反氣舉增氧氣泵鬥魚小氣泵打氧器 ... 鬥魚迷你魚缸陶瓷ins風增氧氣循環水系統泵過濾器一體式養魚小型. 新品搶購. 於 world.taobao.com -

#14.搜索结果_斗鱼幼苗的饲养用什么过滤器 - 百度知道

笑看楼下2逗比,特别是还水妖精,笑死人了,斗鱼是迷鳃鱼,是不需要水中有氧气的,还 ... 一、斗鱼静水养还是过滤养斗鱼建议静水养,因为静水才是最接近它们原本的生存 ... 於 zhidao.baidu.com -

#15.起点好看的玄幻小说推荐

在神识的牵引下,他来到了一个叫做妖精大陆的地方,而他却发现,这是一个人类为刍 ... 尽量真实的玄幻世界,种灵田、养灵鱼、全面发展各种家族产业,扶植咸鱼长辈成老 ... 於 www.qidian.com -

#16.新手關於馬尾鬥魚的飼養問題,剛買的馬尾鬥魚,怎麼養

鬥魚 可以直接呼吸空氣。 3水草的話看你個人喜好了。太小的缸不建議養水草,因為很佔空間,而且打理麻煩。如果一定要的話可以種些金魚草或者水榕等好養 ... 於 www.locks.wiki -

#17.养孔雀鱼用个水妖精好还是瀑布滤比较好?...

水妖精 的学名叫做“气动式过滤器”,水妖精必须要配合气泵使用的噢!水妖精是一种过滤装置,其工作原理参考您的两个回答,水妖精也是养孔雀鱼最好的过滤方式。 於 www.mengmengbao.com -

#18.Mtime时光网:让电影遇见生活

时光快讯时光策划时光对话院线热映即将上映今日热点产业聚焦今日推荐新片预告时光热度排名热门影评好片连连看时光TOP100. 於 www.mtime.com -

#19.鬥魚好養嗎?該怎麼養鬥魚呢 - 迪克知識網

且你有信心帶大幾百條針頭那麼大的魚苗? 4. 說不定才幾個月。可以繁殖. 順便說下要想養長你買個小魚缸放個小水妖精 ... 於 www.diklearn.com -

#20.鬥魚後裔 社團禁止活體買賣贈送交換/純鬥魚飼養繁殖教學 ...

裝上節流閥..把出氣量調小(大約是不會讓小魚都被打氣水流擠到缸邊的程度....水妖精最大 ... 於 www.facebook.com -

#21.魚缸裡面放什麼水草好?不需要經常光照的那種

養 中國鬥魚的缸裡一定要放水草嗎,養中國鬥魚的話,魚缸裡面放什麼水草好? ... 單養中必須滿足足夠的水量**,水妖精就能很好過濾保持水質清潔。 於 www.stdans.com -

#22.養鬥魚的水該如何飼養母鬥魚,讓你0失敗的超詳細飼養教學

上一篇介紹了養鬥魚的基本配備之後,今天要來介紹一下基本對於水的處理方式養魚先養水,這是水族界從老一輩就傳下來的不變口訣一般家庭的自來水最基本上都含有氯(消毒 ... 於 www.waveesties.me -

#23.到底怎麼養魚才不會死掉?? - SOGO論壇

養魚 首重養水,水對魚來說就好比我們人居住的環境。你可以先嘗試用裸缸養魚,用一顆水妖精即可,水中可加一些粗鹽,餵食時一定要切記少量多餐,多餘 ... 於 oursogo.com -

#24.如何養好一條鬥魚? - 每日頭條

巨人鬥魚我見過最大的大概肉身能到9-10cm,除非你養這種,一般半月、獅王、馬尾、將軍,雙尾30x30x30玻璃缸足矣,有條件的配一個水妖精,再次一點一個 ... 於 kknews.cc -

#25.2、斗鱼如何喂食和换水? - aixifan.com

下面我以自己这些年养斗鱼的经验,从鱼缸设备的选择、如何喂食和换水, ... 玻璃缸足矣,有条件的配一个水妖精,再次一点一个打氧沙头加3w气泵就行。 於 www.aixifan.com -

#26.鬥魚需要水妖精嗎的評價費用和推薦,PTT.CC

另外每次一清水妖精就是硝化菌陣痛期(即使原缸水漂過就拿起來),種種原因所以不推薦。 註:底砂並不見得全部都是硝化菌,由於鬥魚大多只養一隻,完全無法供應整缸的 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#27.2021/08/10養魚日記「升級版迷你水妖精」 - YouTube

不知道迷你 水妖精 效果如何,期待馬尾 鬥魚 會變美,不要再破破爛爛的。 於 www.youtube.com -

#28.水質應注意事項 - 學媽的鬥魚世界

一般的台灣天候很適合鬥魚的生長,除了寒冷的寒流必需小心以外。 ... 除此之外,在生物過濾器(水妖精)裏先植入硝化菌菌種及設新缸之初先養較少的魚隻在 ... 於 showbetta.blogspot.com -

#29.[鬥魚收容之家]鬥魚飼養的注意事項!! - 金榜之路

大奶美女模具av 上一篇提到,養鬥魚並非想像中的簡單我們就來好好探討大家說好養的鬥魚到底 ... 於是剛收到他們的時候,我先把水妖精丟到缸子裡養菌!! 於 ytjnonpbeixe.typepad.com -

#30.2022最新推薦十大魚缸過濾器排行榜 - mybest

海綿過濾器又稱「水妖精」,體積通常都不大,可以輕鬆地藏匿在魚缸的角落。 ... 建議各位養魚新手優先選用兼備上述三種濾材的商品,之後有需要再另外 ... 於 my-best.tw -

#31.鬥魚養鬥魚好養嗎?該怎麼養鬥魚呢? - QQkaii

該怎麼養鬥魚呢? 中國鬥魚雄魚具有斗性,但仍然可以群養,不過如果想要培養表現力良好的個體,則最好選優秀的年輕公魚進行單養。單養要注意給足夠的水量,水妖精過濾 ... 於 www.hundey.me -

#32.如何科學地養鬥魚? - GetIt01

另外,一定要買一個瀑布過濾器或者是水妖精,這是必須的。 很多人說鬥魚必須在弱酸性水中飼養,這是錯誤的,嘩仔已經在弱鹼性水養鬥魚很多年了,沒任何問題。 於 www.getit01.com -

#33.新手上路頭次養魚 - Mobile01

新手上路頭次養魚- 第一次養觀賞魚,想請教水妖精是做啥用的,跟過濾器是不同東西嗎?孔雀魚能跟那些魚共養,需要打氣嗎?因為是小缸的40x20x25那邊的缸,建議養幾隻比較 ... 於 www.mobile01.com -

#34.《追星星的人2》:国家级裁判带领下大家涂抹各色防晒泥

《追星星的人2》:郭俊辰体验长嘴壶功夫茶技姿势很好水倒得却不准 ... 《追星星的人2》:追星团寻找美味“雅鱼” 鱼嘴里竟能吃出宝剑? ... 治愈系综艺秒变宫斗现场. 於 tv.cztv.com -

#35.孔雀魚養殖基礎@ 達爾文的短尾孔雀:: 隨意窩Xuite日誌

另外,就孔雀魚而言,除非你是使用水妖精作過濾器,否則打氣幫浦倒不是必要的設備。 養魚最重要的就是水,水沒問題,魚的毛病就解決了八成。 首些,不要水龍頭打開 ... 於 m.xuite.net -

#36.藍電光孔雀(公)一組10隻(已售出)

二、過濾系統:可以使用背部過濾器、上部過濾器、沈水過濾器以及水妖精過濾器 ... 放入新魚缸的魚要注意, 不是一買回來就直接到入魚缸中, 這樣養魚保證你的魚不夠死. 於 www.mw-fish.com.tw -

#37.【個人】馬尾鬥魚飼養全攻略紀錄(永久更新)08/15

今天換水後兩隻一直元氣十足,一直展鰭跟對方挑釁,鬥魚最美的時候就是魚鰭全部展大時游動,. 裸缸養魚沒有過濾系統時,千萬不要加硝化菌,保證一天水全部 ... 於 sharemysoul.pixnet.net -

#38.水妖精+全新濾材- 寵物用品 - 旋轉拍賣

在桃園市(Taoyuan),Taiwan 購買水妖精+全新濾材. ... 認證:CE 商品說明: 小型單孔養魚空氣幫浦,適合小型魚缸使用,低噪音,壽命長,可連續24小時使用,不需添加任何 ... 於 tw.carousell.com -

#39.斗鱼怎么养水-怎么养斗鱼 - 波奇网

单养要注意给足够的水量,水妖精过滤并定时换水以保持水质的清洁,浸泡过晒干的枇杷叶(榄仁叶)的老水对斗鱼饲养有一定帮助。最好有暗色底砂并适量种植莫丝 ... 於 www.boqii.com -

#40.鬥魚水妖精、鬥魚黑土、最美鬥魚在PTT/mobile01評價與討論

雖然鬥魚對水質的要求不高...但我還是希望他們能夠承受少一點的逆境壓力. 於是剛收到他們的時候,我先把水妖精丟到缸子裡養菌!! 於 pet.reviewiki.com -

#41.推薦的養魚、養水草的過濾器有哪些? (外掛vs水妖精vs圓桶評比)

哈囉大家好,我是黑貓。 上次挑完了魚缸,選完了燈。 這次來聊聊重要度也是五顆星的「過濾器」吧! 水族箱的過濾器有很多種 不過小草缸的選擇比較簡單 ... 於 www.xuehua.tw -

#42.[閒聊] 鬥魚要不要裝過濾- 看板Aquarium

五、無過濾、底砂別想了,只會比四更糟六、外掛、底砂養魚基本款,一切安穩七、水妖精、底砂由於很難清潔底砂,水妖精本身又樣樣通樣樣鬆,鬥魚不需要 ... 於 moptt.tw -

#43.怎麼養鬥魚啊,鬥魚怎麼飼養 - 極客派

怎麼養鬥魚啊,鬥魚怎麼飼養,1樓豆奶最簡單的方法,水裡加點鹽,餵豬肉或者牛肉碎, ... 順便說下要想養長你買個小魚缸放個小水妖精放個小加熱棒。 於 www.jipai.cc -

#44.鬥魚過濾的價格推薦- 2022年6月| 比價比個夠BigGo

仿真石頭S 黃土色水晶蝦短雕慈雕鬥魚孔雀魚造景裝飾品繁殖過濾躲藏水族魚水草缸 ... (二代版上市破盤三天)♨迷你水妖精♨掌上型水妖精適合鬥魚缸孔雀魚缸烏龜缸積木 ... 於 biggo.com.tw -

#45.養魚知識 - 春日水族

養魚 知識. 新缸和魚. 新魚缸的水,最少需經過3天打氣機的運行,使水中的餘氯完全消除,在自來水裡對魚隻傷害最大的就是用來殺菌的氯,氯只要接觸到空氣會自然揮發,此 ... 於 www.twaqua.com.tw -

#46.全本四大名著无障碍阅读典藏版:西游记 - Google 圖書結果

倘或那妖精神通广大,你拿他不住,可不是我出家人打诳语么? ... 初见时夸口弄舌,说会换斗移星,降妖缚怪, ... 我小自小,结实,都是吃了磨刀 水的,秀气在内哩! 於 books.google.com.tw -

#47.養斗魚沒有過濾

含礦物質高的水,也就是礦泉水,又叫硬水,最不適合養斗魚的水,短時間 ... 也最高水妖精:斗魚不喜歡水流,但無水流環境水質腐敗快,所以水妖精成為 ... 於 www.bh1978.com -

#48.[問題] 業餘新手想養鬥魚

6 F →china2025: 用小容器純養鬥魚還是要固定換水吸便記得冬天保溫 09/21 20:30 ... 30 F 推LionD: 水妖精的水流較小但是會讓有波紋鬥魚容易煩躁 09/23 12:23. 於 ptthito.com -

#49.包子漫畫

鬥 破蒼穹. 更新至371回古樹傀儡 ... 養敵爲患. 更新至番外24 夜沐意外暈倒! ... 恰似寒光遇驕陽. 更新至第294話易水寒的徒弟. 於 www.baozimh.com -

#50.魚柔鬥魚 鬥魚適用過濾器 迷你水妖精| 蝦皮購物

鬥魚 原本就不能夠長期生活在有水流的環境,有水流的話半月準備破尾, 魚不給他們休息睡覺持續游泳,後來就會日亦消瘦死掉!!NO~~~~ Q:那為何要使用水妖精呢? 於 shopee.tw -

#51.『水族系列ep09』水族教學| 新手鬥魚飼養誒!你要養鬥 ... - 健康跟著走

泰國鬥魚有著豔麗的色彩、斑斕的鱗片,還有如同水下蓬., 今天我給大家說說飼養泰國鬥魚的注意事項。接招吧您... 真的水草不僅增加了水中的溶氧,而且為他們提供了庇護,鬥 ... 於 video.todohealth.com -

#52.(最新款)迷你水妖精掌心水妖精反氣舉過濾小型魚孔雀魚球魚鬥 ...

你在找的(最新款)迷你水妖精掌心水妖精反氣舉過濾小型魚孔雀魚球魚鬥魚蝦過濾器水妖精就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#53.篇名: 孔雀魚的研究及蓋斑鬥魚的養殖

(一)設缸. 如果已經決定好要養魚了,那麼應該先去選購自己. 所喜歡的魚缸。魚缸買完之後應該先清洗一下,然. 後泡鹽水放個水妖精,先打氣一兩天。然後再將其. 於 www.shs.edu.tw -

#54.斗鱼小贴士- 日记 - 豆瓣

4,小斗鱼与成鱼不同,水中的含氧量对他有一定影响,所以养小鱼要注意充氧,最好的办法就是用小号水妖精,既能过滤,又能充氧,一举两得。 5,斗鱼同 ... 於 www.douban.com -

#55.水妖精硝化菌| 飛比價格

氣動式水妖精過濾器培菌增氧無噪音需搭配打氣機使用適合鬥魚缸孔雀魚增氧培養硝化菌 ... 簡單養魚【水族之家】雙管生化棉水妖精養小魚小蝦過濾培菌養硝化菌搭配打氣機 ... 於 feebee.com.tw -

#56.亞洲展鬥育種家

聽魚友說過的一句話:『養魚就是養水』,相當有道理且貼切。 ... 60公升的垃圾桶,內部有一顆大型水妖精,24H不間斷的打氣,至少打氣12H後的水才使用;這樣的目的就是除 ... 於 sites.google.com -

#57.鬥魚怎麼飼養,鬥魚要怎麼養? - 嘟油儂

餵食:鬥魚食性比較雜,喜歡水蚤/線蟲/紅線蟲/人工複合幹飼料等等. 建議每天喂一至兩次, ... 順便說下要想養長你買個小魚缸放個小水妖精放個小加熱棒。 於 www.doyouknow.wiki -

#58.泰國鬥魚好不好養,要怎麼養? - 劇多

... 最準的溫度計,價效比也最高水妖精:鬥魚不喜歡水流,但無水流環境水質腐敗快,所以水妖精成為最適合鬥魚的過濾首選,當然要選擇最小號的水妖精, ... 於 www.juduo.cc -

#59.泰國鬥魚- 维基百科,自由的百科全书

泰國鬥魚(学名:Betta splendens )原產於泰國、馬來西亞,中文名為「五彩搏魚」,別名「暹羅鬥 ... 泰國鬥魚有迷鰓器官,可以直接從空氣中取得氧氣,一般而言不需要安裝水妖精( ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#60.如何才能正確的飼養好鬥魚 - 農林漁牧網

培養鬥魚的容器,大至混養型水族箱,小到玻璃魚缸都可以用。 ... 單養要注意給足夠的水量,水妖精過濾並定時換水以保持水質的清潔,浸泡過曬乾的枇杷 ... 於 nonglinyumu.com -

#61.怎麼給鬥魚換水? - 雅瑪知識

鬥魚 怎麼養多久換水. 只需每3~7天利用一塑膠軟管通過虹吸法清除缸底糞便汙物,並抽去約1/3的汙水,注入除氯的自來水即可創造清潔的水質環境。 於 www.yamab2b.com -

#62.養鬥魚的水該如何飼養母鬥魚,讓你0失敗的超詳細飼養教學

但就在要換水的時候,不知道鬥魚喜歡靜水一呎缸內有水妖精,剛開始養魚時沒爬文,水溫處於24~27℃時最適宜其生長;水的酸鹼度以中性水為宜,原本的缸子水倒掉,不知道鬥魚 ... 於 www.thegreenmnki.co -

#63.如何养好一条斗鱼? - 知乎

下面我以自己这些年养斗鱼的经验,从鱼缸设备的选择、如何喂食和换水,如何用药,以及 ... 玻璃缸足矣,有条件的配一个水妖精,再次一点一个打氧沙头加3w气泵就行。 於 www.zhihu.com -

#64.新浪专栏首页_新浪网

新浪专栏是华语网络中最高端,最全面,最有深度的专栏作者平台,聚集时事、历史、文化、财经、IT、娱乐、体育、时尚、生活等行业领先人物的精彩观点,热点文章。 於 zhuanlan.sina.com.cn -

#65.雜誌專刊 - OSIRIS 水族工坊

我們是高雄地區最專業、親切的水族工坊,專賣優質孔雀魚、水晶蝦相關商品、魚缸架設配件、水族專用燈具、打氣幫浦、 ... 第一次養角蛙就上手 ... 爭奇鬥艷改良鬥魚(下). 於 www.osiris-aquarium.com.tw -

#66.養鬥魚時可以放點水草嗎,養鬥魚時可以放點水草嗎10

燈光暗的話需要養陰性草,比較好養的陰性草推薦大水榕和小水榕,都是多年生水生草本植物,姿態比較優美,建議養鬥魚的缸不要鋪砂,不好清潔,可以放 ... 於 www.betermondo.com -

#67.鬥魚需要水妖精嗎-在PTT/MOBILE01/Dcard上的毛小孩推薦 ...

養斗魚 用純凈抄水是可以養的襲。養斗最好的水就是冷開水,PH中性,水質偏軟,最適合養魚.含礦物質高的水,也 ... 於 pet.gotokeyword.com -

#68.來談談水流吧

而垂直向的代表 水妖精. 能提供的水流就較弱一些了. 所以一些像是鬥魚、大多數魚的仔魚、卵等較無法抵抗強水流的魚. 就比較會去採用這類的過濾器. 於 yhc447.pixnet.net -

#69.新買了一隻鬥魚,請問怎麼養? - 多學網

1樓:掩你心你假嗎. 用自來水養,將自來水放置無塵地方二天,因為自來水裡有氯氣,微毒,極易溶於水,鬥魚吸入有傷某某器官,所以自來水放置一斷 ... 於 www.knowmore.cc -

#70.什麼是養水? - 農業知識入口網

如果已經決定好要養魚了,那麼應該先去選購自己所喜歡的魚缸.魚缸買完之後應該先清洗一下,然後泡鹽水放個水妖精,先打氣一兩天.然後將其水抽掉,再換新的水(此時最好也 ... 於 kmweb.coa.gov.tw -

#71.【心得】來養鬥魚嗎?養啦養啦 - 哈啦區

養鬥魚 最基本-魚缸;其次則是燈光,再來過濾的部分則較有爭議,以下談。 ... 魚缸:1.5呎缸過濾器:外掛、水妖精躲藏:躲藏屋水草:小榕、水蘊草、 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#72.依靠水妖精完全代替過濾系統,中大魚缸根本不可能

各位魚友大傢好,這裡是呱呱資訊,和大傢一起輕輕松松養水、快快樂樂養魚,敬請魚友們關註! 於 www.guaguazixun.com -

#73.小魚缸應該放置水妖精,還是瀑布過濾,這要看飼養的什麼魚?

關注養魚老道,關注更多觀賞魚實踐知識,讓我們簡單養水、輕鬆養魚! 今天的一位魚友問到了養魚老道水妖精到底是個什麼東西,也是一種過濾器嗎,小 ... 於 ppfocus.com -

#74.[閒聊] 鬥魚要不要裝過濾- 看板Aquarium

還是常吸大便比較穩妥三、水妖精、裸缸沒試過,但是我覺得跟二差不多四、無 ... 底砂養魚基本款,一切安穩七、水妖精、底砂由於很難清潔底砂,水妖精 ... 於 www.ptt.cc -

#75.生化過濾器 - PChome 24h購物

ISTA 單管生化過濾器S型(水妖精) · 網路價 $ 96 詳 · 加入 購物車 看商品內容>>. 於 24h.pchome.com.tw -

#76.鬥魚怎麼養鬥魚常見病及解決辦法 - 壹讀

單養要注意給足夠的水量,水妖精過濾並定時換水以保持水質的清潔,浸泡過曬乾的枇杷葉(欖仁葉)的老水對鬥魚飼養有一定幫助。最好有暗色底砂並適量種植莫絲 ... 於 read01.com -

#77.小鱼缸饲养观赏鱼,水妖精和瀑布过滤,选择哪一种比较好?

关注养鱼老道,关注更多观赏鱼实践知识,让我们简单养水、轻松养鱼! 今天的一位鱼友问到了养鱼老道水妖精到底是个什么东西,也是一种过滤器吗,小鱼缸饲养观赏鱼,是 ... 於 www.163.com -

#78.水妖精|水妖精淺談| 你不可不知的水妖精特性 - YouTube

水妖精 | 水妖精 淺談| 你不可不知的 水妖精 特性花了一整支影片來徹底聊聊 水妖精 ,從原理到實測。你想認識和不想認識的 水妖精 都在這了。 養魚 教學X網路自 ... 於 www.youtube.com -

#79.剛出生的小鬥魚怎麼養 - 拾貝文庫網

鬥魚 從卵孵化為小魚後只能貼在水面,這時是不需要餵食的,等到你看他在水中平行遊動一天以後(溫度28時大概2天平遊)就可以餵食了,餵食建議搭配最小號水妖精和螺,小 ... 於 wellbay.cc -

#80.鬥魚要不要裝過濾- 魚

七、水妖精、底砂由於很難清潔底砂,水妖精本身又樣樣通樣樣鬆,鬥魚不需要他的打氣 ... 註:底砂並不見得全部都是硝化菌,由於鬥魚大多只養一隻,完全無法供應整缸的 ... 於 pet.faqs.tw -

#81.西遊記: Journey to the West - Google 圖書結果

且就在山坡下,閉風處坐這一夜,養養精神,待天明再作理會。 ... 他兩個散言碎語的,直鬥到更深,唐長老全不動念。 ... 常言道:『乾魚可好與貓兒作枕頭? 於 books.google.com.tw -

#82.鬥魚飼養相關資訊- 飼養前疑問總整理( 2018/6/7更新)

鬥魚 是熱帶魚種,所以維持穩定良好弱酸性水質及水溫就可以飼養了。 ... 所以SBP展鬥期刊的經驗,若想要將許多鬥魚養在一起,除了同胎或是混養的魚外 ... 於 sbptw.easy.co -

#83.《地府代理人》121-在线漫画 - 腾讯动漫

《地府代理人》《121》在线阅读,漫画《地府代理人》简介:这是一部很酷的漫画,鬼想要跳出轮回,而与地府对抗,结成滞留鬼组织,为了阴阳平衡,地府必须抓回这些滞留 ... 於 ac.qq.com