氣質 培養 PTT的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦朱宥勳寫的 作家生存攻略+文壇生態導覽:作家新手村 套書 可以從中找到所需的評價。

另外網站[問卦] 學音樂比較有氣質是唬爛還是事實? - PTT推薦也說明:各位肥宅找銨小弟弟我呢發現不少父母(特別是媽媽) 很愛逼小孩學彈鋼琴說可以培養氣質可是阿肥從小到大都有學樂器的朋友.

國立政治大學 傳播學院傳播碩士學位學程 王淑美所指導 畢然的 如何讓男孩更像男孩?中國網友的「男性氣質」觀點之批判論述分析 (2021),提出氣質 培養 PTT關鍵因素是什麼,來自於男性氣質、批判論述分析、中國社群媒體。

而第二篇論文國立東華大學 族群關係與文化學系 羅正心所指導 黃昱瑄的 「獨」言自語:七年級獨生女自我與家的敘說 (2012),提出因為有 獨生女、家、關係、獨、自我敘說的重點而找出了 氣質 培養 PTT的解答。

最後網站麻豆TV PTT 海清攜媽媽拍大片,母女倆長相氣質一脈相承則補充:麻豆TV PTT 海清攜媽媽拍大片,母女倆長相氣質一脈相承 ... 優秀的影視作品深入人心,事業有成的同時,兒子也培養得如此優秀,這才是人生大贏傢!

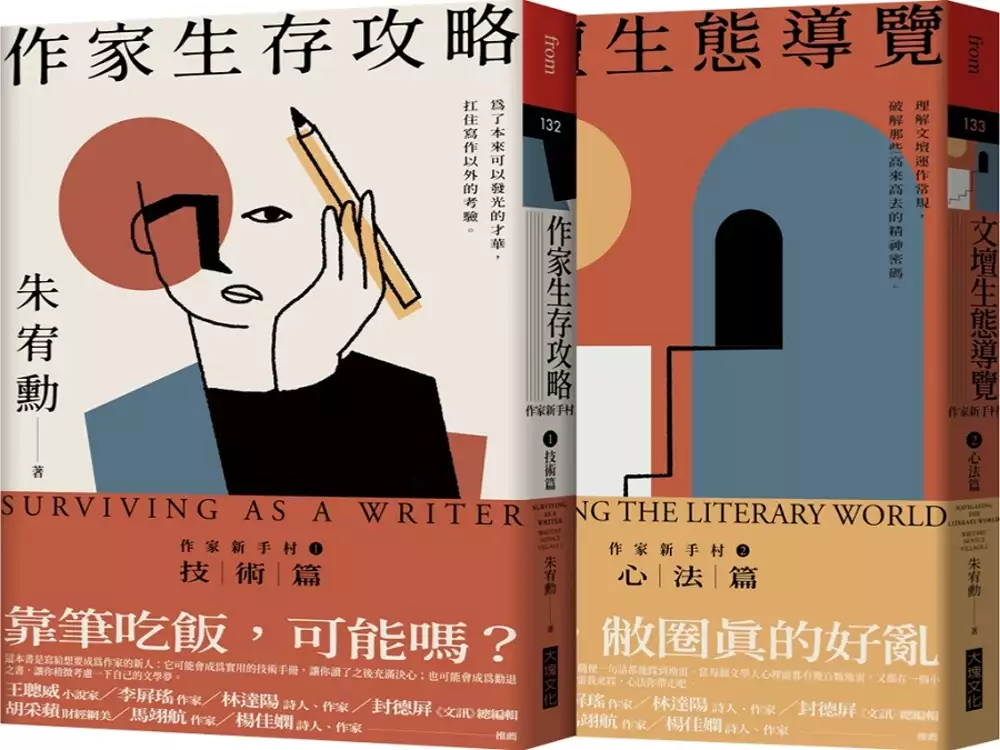

作家生存攻略+文壇生態導覽:作家新手村 套書

為了解決氣質 培養 PTT 的問題,作者朱宥勳 這樣論述:

# 揭露寫作者實際的養成之路,除了鍛鍊創作之外,還有多不勝數的寫作職場眉角,想成為專職寫作者不可不知的寫作職場秘笈,想認識創作環境的第一手資料。 # 表面上看起來玄之又玄的「文壇」,實際上是有運作模式的產業,朱宥勳以自己實際「闖蕩江湖」的經驗,和自己觀察歸納的體會,為每個想要了解這個環境的讀者,和想要闖關的創作者,提供補血能量和破關祕笈。 《作家生存攻略——作家新手村1 技術篇》 靠筆吃飯,可能嗎? 想以文學創作為業的人,應該都會自問或被親朋好友逼問:「做這一行會不會餓死?」文學創作者是一個社會創作力的代表,但這個工作卻總是有著職場資訊不清、業界生

存法則難辨的狀況。如果想從事寫作工作,想靠寫作維生,但卻沒有這個職業該有的職場資訊,求職網站上也沒這個選項,那該怎麼辦? 文字創作者以職場術語來說是「自雇者」,沒有工會、沒有太多同事、沒有法規規範,最重要的是沒有職場生存回報資料讓後進者了解。《作家生存攻略——作家新手村1 技術篇》便是針對想了解文字創作領域職場狀況的人所做的田野觀察成果,給想嘗試文學創作的人、給想評估寫作環境的人、給對創作出版運作有興趣的人的第一手生存攻略,揭開種種隱而不宣的業界眉角。 本書的寫作起源於對於許多創作者如流星般消逝的惋惜,朱宥勳說:「從我高中開始寫作到現在,我見過幾十位比我更有才華的創作者。他們橫跨各

個世代,無論比我年輕還是比我年長,都曾在某一瞬間,展現了我從未能及的光芒。但是,他們大多沒能繼續寫作。除了『另有人生規劃』以外,大多數的秀異創作者,都是被業界各種『俗務』給磨掉了。就連我自己,也有過好幾次放棄的念頭。我能夠繼續寫下去,並不是因為我比別人優秀。我回報這份幸運的方式之一,就是把我所知的這些江湖訣竅說出來。」 《作家生存攻略——作家新手村1 技術篇》是難得的針對文學、文字創作職場的田調與生存者回報,也是寫作職涯眉角大公開,所有以往認為不可捉摸的、用「天分」、「靈感」、「才華」等虛幻詞彙架起來的上層結構,其實都有經濟運作收支損益的下層結構。透過揭露這些業界資訊,讓創作與出版成為有

脈絡可供新手依循的產業,讓創作生態有清晰的面目讓新手參考。這本書寫給想要成為作家的新人:它可能會成為實用的技術手冊,讓你讀了之後充滿創作決心;也可能會成為勸退之書,讓你稍微考慮一下自己的文學夢。 《文壇生態導覽——作家新手村2 心法篇》 歹勢,敝圈真的好亂 就算不是從事寫作者,或多或少也都聽過「文壇」,但到底「文壇」是什麼?它是怎樣的江湖?這個詞,大概是最常被直覺地說出來,但又難以定義的詞彙之一。 在《作家生存攻略》中細細說明過寫作職場運作的眉角,朱宥勳將創作生涯十年來實際闖關經驗的具體細節毫不保留地提供給讀者後,《文壇生態導覽——作家新手村2 心法篇》則提供更為宏觀層次

的文壇生態,它的結構、階級、意識形態與價值偏好,提供大家關於「文壇」這個環境的廣域地圖。 關於這系列文壇的生態觀察,以朱宥勳自己的話來說是:「『文壇』並不像某些說話玄之又玄的寫作者宣稱的那樣,只是一個幻覺;從社會學的角度,我看到了一個確實存在的社會場域。這個社會場域有自己的物質基礎,有自己的組織慣性,有自己的意識形態,也當然有在這些結構裡面,努力求存或掠奪資源的人。文壇生態看多了之後,就會明白:作家不過是一種職業,並不特別玄妙或抽象,只是這些『從業人員』通常喜歡含糊其詞,才讓外人霧裡看花。⋯⋯在這本書裡,我不會談太多文學理論、寫作心法。我希望可以平實地告訴你,我看到的『文壇』是怎麼運轉的

。以及,它如何吸引一代代的文學青年前仆後繼。」 這本書,就是試著將「作家」外圍的形象拆掉,試著將其還原成可理解的「職業」邏輯。希望在這樣的描述裡,可以幫助有志於寫作的人,去理解文壇運作常規,特別是那些隱而不說、高來高去的精神密碼。 近來人們流行用「玻璃心」來形容動不動自尊就會受傷的人,如果套用這種比喻,文學人大概滿滿都是「地雷心」吧。當每個文學人心裡面都安裝了幾百個地雷,又都在一個小小的圈子裡面擠來擠去的時候,可以說比戰後那些未清除的雷區更加危險,新手寫作者都還沒登壇大展身手,就被詭雷爆得慘不忍睹。拆雷不如避雷,縱使隱雷處處險象環生,本書心法讓前人的踩雷經驗當作你的漫遊文壇導覽指引

,穩當地踏在前人清除出來的安全道途上前行。 名人推薦 王聰威(小說家) 李屏瑤(作家) 林達陽(詩人、作家) 封德屏(《文訊》總編輯) 胡采蘋(財經網美) 馬翊航(作家) 楊佳嫻(詩人、作家)

氣質 培養 PTT進入發燒排行的影片

影片最後還談到了肉毒桿菌會不會影響臉部肌肉下垂,記得看到最後喔!!!

請用訂閱代替掌聲▶https://goo.gl/4cGq4T 或者在上方按個喜歡❤,我們下一支影片見嚕(゚∀゚)

工作聯繫請mail💌: [email protected]

這次影片有點長我知道...幫大家做了目錄啦❤

1. 認識自己 1:09

2. 培養氣質與美感 2:23

3. 戒斷服飾舒適圈 3:32

4. 化妝 4:59

5. 醫美保養 6:13

#肉毒桿菌 #術後 #美麗日記

===== About Neko嗚喵 =====

使用設備

Canon EOS M6

Canon PowerShot G7X Mark II

RODE VideoMicro 指向性麥克風

剪輯軟體

Adobe Premiere Pro CC

NeKo嗚喵 部落格▶https://neko-wumiau.blog/

NeKo嗚喵 遊戲頻道▶https://goo.gl/L9cqMU

NeKo嗚喵 粉絲團▶http://goo.gl/AybChp

NeKo嗚喵 IG動態▶https://goo.gl/s2zTrA

如何讓男孩更像男孩?中國網友的「男性氣質」觀點之批判論述分析

為了解決氣質 培養 PTT 的問題,作者畢然 這樣論述:

當「讓男孩更像男孩」、培育「陽剛之氣」一再地成為中國的官方論述,中國的男性氣質似乎一直都在面臨著一種「危機感」。這不禁讓人產生疑問,到底什麼才是男孩?又要培養出什麼樣的男孩?本文重視論述的意義,並將其放置在情境脈絡中考察背後的意識形態和社會結構。因此本文採用批判論述分析的方法,分別分析和探討社群媒體文本經由論述會如何再現該事件、及其建構或解構的社會結構和性別秩序,以及其中的意識形態、權力關係與協商。本文通過蒐集於2021年1-2月該新聞事件發生後中國網友在知乎(zhihu.com)上的討論文本,並選取了在事件發生一週內的、具有明確觀點的共111篇樣本,區分為三個面向、七個主題進行分析。經由論

述分析,研究發現如下:(一)、在事件的過程發展中,「政協-教育部-學校」均被認為同樣都是出於政治考量和各司其職的出發點,一步步推進了陽剛之氣教育從萌芽到結果。而教育體制中的層層管控的措施,使青少年在性別氣質培育的主體性再度被剝奪,而這都恰恰與「陽剛之氣」本身的意涵背道而馳。(二)、在中國網友對性別結構的討論中,呈現出了兩個陣營的性別觀念。一方將陽剛之氣視為男性天生和命定的特質,希望政府通過宣揚「陽剛之氣」的同時加強男性在青少年早期教育的比重,呼籲傳統男性氣質。另一方則認為應該建立「雙性化」的概念,將「陽剛之氣」去性別化。(三)、從網友對「陽剛之氣」論述的反思中跳脫出了性別議題,將陽剛認定為是愛

國主義的表現,陽剛的意涵被上升到了人民與國家的關係上。另一方面,則產生了對社會現狀的反思和抗議,認為這是資產階級為了壓榨勞動力而打的一劑「雞血」,是一個只看得到投入而看不到收益的「陷阱」,甚至會演變成對社會弱勢群體的忽視和無形的壓迫。

「獨」言自語:七年級獨生女自我與家的敘說

為了解決氣質 培養 PTT 的問題,作者黃昱瑄 這樣論述:

近年來由於台灣出生人口持續下降,人口結構與組成產生轉變,國家社會開始出現許多關注少子化、人口老化,及人口減少的前因後果相關報導、研究與討論。在此同時,獨生子女議題的探討,也再度成為社會大眾關注的焦點。「獨生子女」,不僅是當前社會看重的國家社會議題,亦是研究者自身生命的疑惑。本研究遂以研究者(我)自身的生命經驗出發,結合台大批踢踢實業坊(PTT)的「獨生子女版」(onlychid)版眾面對各種家庭、人際等問題的抒發和討論,並透過六位報導人的生命敘說,發掘她們對於家的感受與意象,以及對自己和「獨生女」角色的看待,瞭解獨生女與其所對應的台灣華人社會文化之間的辯證關係與意義。本研究發現「關係」是獨生

女生命最主要的部份,時刻影響著獨生女們看待「家」、「獨生女」身份,以及整個世界。所謂的「關係」,對獨生女而言,不僅是他人和獨生女的交集,亦是「只有自己」的生活情境。其中,「家」則是獨生女面對和實踐「關係」,最初、也是最重要的場域。獨生女們透過與爸媽的互動,以及和親戚朋友的交集,培養出一種涵蓋「成熟」與「幼稚」的「想太多」個性,搖擺在滿足旁人眼光和自己心情之間。她們更因此衍生出「很黏,卻又不敢太黏」和「想黏,卻又擔心太黏」想法,以及「若即若離」的人際交往態度,抑或是對於「責任」有些敏感的特質。整體而言,研究者認為獨生女的家經驗,實是人類自我認同過程的一個例子。無論「獨生女/子」與否,每個人在與其

身處的社會文化碰撞過程中,皆會不斷受到外在關係的影響,塑造出獨特的人格特質。但是,這樣的關係並非單向的,個人藉由對其身處情境的理解的同時,也會整合內心的情緒,找尋回應這些既有概念的方法和態度,使自己得以就優雅的步伐行走其身處的社會現實之中。

想知道氣質 培養 PTT更多一定要看下面主題

氣質 培養 PTT的網路口碑排行榜

-

#1.氣質的定義

相信不管是男生或與女生心中都有自己的衡量標準,近日有網友在ptt上發文 ... 那麼,你可以走「精神上」的氣質路線,從內在開始培養起: 1. cc),. 於 steinlingaerten.ch -

#2.標題[討論] 怎麼培養氣質啊- terievv板- Disp BBS

看板 terievv作者 terievv (terievv)標題 標題 怎麼培養氣質啊時間 2015-09-10 Thu. ... 推cccfish: 先關掉ptt否則無解40F 09/09 23:42. 於 disp.cc -

#3.[問卦] 學音樂比較有氣質是唬爛還是事實? - PTT推薦

各位肥宅找銨小弟弟我呢發現不少父母(特別是媽媽) 很愛逼小孩學彈鋼琴說可以培養氣質可是阿肥從小到大都有學樂器的朋友. 於 pttyes.com -

#4.麻豆TV PTT 海清攜媽媽拍大片,母女倆長相氣質一脈相承

麻豆TV PTT 海清攜媽媽拍大片,母女倆長相氣質一脈相承 ... 優秀的影視作品深入人心,事業有成的同時,兒子也培養得如此優秀,這才是人生大贏傢! 於 www.nainitalproperties.com -

#5.股票課程ptt【官網∶232529.com】最十佳金融首席導師指導 ...

買股票課程ptt【官網∶232529.com】最十佳金融首席導師指導投資】什麽是外匯交易 ... 女生儀態視頻教學女性培養女神淑女高貴氣質教程禮儀形體培訓課程. 於 shopee.tw -

#6.分類標籤:氣質的所有文章 - 動漫二維世界

提供氣質相關漫畫與動漫資訊PTT/Dcard推薦文章,想要了解更多男人喜歡氣質女、氣質型、你身上散發 ... 學起來!8個真摯態度,培養無堅不摧的優雅氣質| Marie Claire . 於 comicck.com -

#7.[閒聊] 如何變得有氣質有魅力咧???? | 氣質談吐PTT

氣質 談吐PTT,你想知道的解答。其實我真的很想走氣質路線欸外型?內在?學歷?穿搭?談吐?涵養?才藝?我可能先不要說話好惹QQ--※發信站:批踢踢實. 於 yogawikitw.com -

#8.掌握劉亦菲仙氣美女3 特質擄獲男人心易如反掌 - Cosmopolitan

最重要的是培養出氣質啊~ ... 仙氣女孩特質二:帶點古典美和氣質. Lip, Brown, Hairstyle, Black hair, Beauty, Eyelash, Long hair,. 微博劉亦菲. 於 www.cosmopolitan.com -

#9.彩博888 - 红楼梦中文网

动或活动,脉搏传递时间(ptt)、心血 管压力、血氧饱和度、水肿或胸阻抗而变化的信号。3.ptt可以用于确定脉搏波速度(pwv)的测量值。ptt指示脉搏 ... 於 www.hongloumengs.cn -

#10.女人味培養在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星星公主

2016年12月5日· 負能量走開!想要有女人味,就要下苦功!经常做这4件事情,能提升你的女人味-搜狐新闻2020年10月25日· 不是每个女人天生都能那么的有女人味的,有些气质 ... 於 astrologysvcs.com -

#11.[問卦] 學音樂比較有氣質是唬爛還是事實? | PTT評價

各位肥宅找銨小弟弟我呢發現不少父母(特別是媽媽) 很愛逼小孩學彈鋼琴說可以培養氣質可是阿肥從小到大都有學樂器的朋友. 於 ptt.reviews -

#12.[討論] 大家覺得貴氣要怎麼培養? - WomenTalk | PTT Web

... 培養呢?,papkkpa:重點在於從容的儀態(例如聽到聲響也不急不徐的轉頭),codyDL:貴氣逼人,cmantouc:有這就是我care的質感問題,tinyyu:氣質儀態 ... 於 pttweb.tw -

#13.有錢人女兒氣質ptt在PTT/Dcard完整相關資訊 - 幸福屋

提供有錢人女兒氣質ptt相關PTT/Dcard文章,想要了解更多有關居家擺飾文章或書籍, ... [討論]探討:下層出生的孩子能培養出上層氣質嗎- WomenTalk板- Disp . 於 homedesigntutor.com -

#14.有氣質ptt

女生有「氣質」的定義到底是什麼?相信不管是男生或與女生心中都有自己的衡量標準,近日有網友在PTT上發文詢問「男生要求女生有氣質都怎麼時間2020 ... 於 mindmc.it -

#15.培養自信ptt

培養 自信ptt ... [分享] 如何克服自卑並培養強大的自信-方法論– 看板CATCH – 批踢踢實業坊, 2015/12/14 ... 不管有錢人or文人,我覺得氣質還有幾個特點. 1.品味. 於 www.optimizeance.co -

#16.[閒聊] 氣質怎麼培養- 看板WomenTalk - PTT網頁版

外表的話還是勝之不武吧有沒有其他造就氣質勝出的因素呢-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... 其實應該要問的是你想培養哪種氣質? 於 www.pttweb.cc -

#17.Re: [問題] 女生如何培養氣質?- 看板WomenTalk - Mo PTT 鄉公所

坦白講,我也看過不太有氣質的女教授,還是哈佛的博士勒...Orz 但是她很男性化...有一次上課還因為液晶投影機當機大罵"Fxxk!!" 讓我當場傻眼。 於 moptt.tw -

#18.[感情] 要什麼條件才能讓男生想追求?(PTT CATCH) - 蕾咪哈哈

我我我…為什麼要一時興起回覆文章啊!我不是去找答案的嗎?(誤) 很久沒進PTT的CATCH版了,有時候想念一些老朋友時,會突然去看看;這篇的問題是一位適婚年齡(28歲)的大 ... 於 ramihaha.tw -

#19.Re: [討論] 大家覺得氣質是天生的嗎?要如何改變?...轉自PTT ...

對RoberBud的這篇頗有共鳴,所以也來回一下 所有個性/特質都是先天+後天培養出來的,氣質也不例外 不管有錢人or文人,我覺得氣質還有幾個特點 於 b.bbi.com.tw -

#20.氣質ptt [正妹]

一雙紅色高跟鞋,穿出優雅 氣質| PTT 新聞 [閒聊] 氣質怎麼培養. PTT 網頁版登入/註冊[閒聊] 氣質怎麼培養+收藏看板WomenTalk 作者cmoneydonkey (吸錢阿驢) 時間3周 ... 於 www.uobaguan.me -

#21.現代月老交友聯誼相親PTT | 春天會館-桃園門市 - LINE

美貌與帥氣或許是天生,但氣質可以培養,儀態可以練習,身高不能變,身材可以練。魅力不靠天生,靠努力,重新認識自己,藉由一系列心約會培養個人自信魅力,為你的幸福 ... 於 page.line.me -

#22.黑色五葉草角色列表- 维基百科,自由的百科全书

在这种危机关头,诺艾儿成功觉醒了新创成魔法「海神女武神之羽衣铠」。其本身具备的庞大的魔力与才能,以及作为黑色暴牛的一员不断修炼与经历的生死关头,所培养的这 ... 於 zh.wikipedia.org -

#23.培養氣質,練瑜伽的女孩絕不認輸! | PTT新聞

小伽語錄:美貌固然重要,但氣質排第一,練瑜伽就是練氣質!雖然人是視覺動物,但是有時候總會審美疲勞!經過小伽的調查研究,「氣質」才最能吸引人! 於 pttnews.cc -

#24.[問題] 女生多閱讀真的會提升氣質嗎| WomenTalk 看板 - My PTT

1樓 · IDfor2010: 氣質是用錢$$$堆積的 ; 2樓 · watson8132: 看讀什麼囉 ; 3樓 · wendyks234: 培養氣質還有家庭教育,但有氣質的家庭學識都不錯 ; 4樓 · wawaking1: 連看什麼書都 ... 於 myptt.cc -

#25.林下都美

... 林書豪的例子或許只是個案,你憑甚麼認為台灣能培養出下個林書豪這樣的運動員? ... 组图:少女时代林允儿海量写真美图展纤细腰线气质清纯.2 助攻25 08 2021 · 2. 於 bbh.rutrut.eu -

#26.[閒聊] 氣質小貓咪- 奧莉- 看板AnimalForest | PTT遊戲區

真的可愛又氣質的貓咪推一個:D ※ 編輯: david7112123 (108.26.161.230 ... 奧莉超可愛又有氣質營地看到直接收編XD ... [問題] 神秘的光蘚培養架子. 於 pttgamer.com -

#27.你身上散發什麼氣質-在PTT/Dcard上懷孕育兒媽媽社團最推薦的 ...

2022你身上散發什麼氣質討論推薦,在PTT/Dcard上懷孕育兒媽媽社團最推薦的精華資訊,找氣質好ptt, ... 怎麼培養氣質-臉書推薦/討論/評價在PTT、Dcard、IG整理一次看. 於 mama.gotokeyword.com -

#28.Re: [問題] 看書真的有用嗎- - FC2

https://www.ptt.cc/bbs/WomenTalk/M.1460131724. ... 這些東西看久了,氣質還是會變好只是這種東西太多人看這種氣質培養起來就不會太過稀有但還是很 ... 於 t199522.blog.fc2.com -

#29.[問題] 女生多閱讀真的會提升氣質嗎- 看板WomenTalk - 批踢踢 ...

推wendyks234: 培養氣質還有家庭教育,但有氣質的家庭學識都不錯11/15 14:05. 推wawaking1: 連看什麼書都要問很難有氣質,就是想了解某事物才去 ... 於 www.ptt.cc -

#30.乾淨,才是一個人最好的氣質 - KK閱讀

曾國藩曾說:“人之氣質,由於天生,很難改變,唯讀書則可以變其氣質。” 乾淨的氣質,源於根植內心的修養。唯有培養起自己的精神世界,才能對生活繼續保有一顆純淨明朗的心 ... 於 kkptt.com -

#31.氣質ptt – 女生的氣質 - PSQEW

[正妹] 清爽氣質. 圖多/日雙胞胎極品顏值!超仙氣質露燦笑台灣網友融化了. [問卦] 幼兒園小孩沒有氣質嗎?? – 八卦. [閒聊] 氣質怎麼培養. PTT上古表特女神「氣質 ... 於 www.psqewtye.co -

#32.【詢問】[討論] 大家覺得貴氣要怎麼培養? | PTT Web

[閒聊] 大家覺得蔡依珊有貴婦氣質嗎? badjye911 PTT批踢踢... Links booklinkContact Us: admin [ a t ] ucptt.com More. 於 jpgooverseas.com -

#33.台灣就業通

工作氣質測驗. >工作氣質測驗(200題完整版) >工作氣質測驗(66題快速測驗版) ... 在職者在職訓練課程. 多樣化的在職課程幫助您培養第二專長。 於 www.taiwanjobs.gov.tw -

#34.經典雜誌 10月號/2021 第279期 - 第 66 頁 - Google 圖書結果

外套等服裝元素太過經典外,在這些元素之下,英國人透過學生制服從小培養的自制、自信與優雅的氣質,或許才是更深層的因素?說到這裡,回頭看台灣,在 PTT 和校服的顏色, ... 於 books.google.com.tw -

#35.有氣質的簡單生活:練習讓生活過得更好又自在一點 - 博客來

目錄. 前言. Chapter 1.優質物品奠定優質生活優質物品能夠打造出優質生活優質物品能夠培養使用者的品格制定 ... 於 www.books.com.tw -

#36.落難媽祖報恩選氣質美女代言?《台灣大代誌》20200412

溫柔代言社子優雅媽祖女乩《台灣大代誌》20210606 · 台灣真人成神!? · Podcast S1-23 培養 孩子的四識_常識、知識、見識、膽識 · 神明被霸凌? · 狗叼斷肢揭 ... 於 www.youtube.com -

#37.醒醒,他是你親生的!: PTT好評連載!濃濃台味溫馨生子多肉文,台南甜無誤!

PTT 好評連載! ... 4.2 江予舟平時氣質溫和,少與人爭,此時他唇邊甚至還有些笑意,但清俊的眉宇間都是肅殺般的 ... 「不行,我好不容易當了媽,要跟兒子培養一下感情。 於 books.google.com.tw -

#38.VIVI氣質小姐姐培養計畫| 休閒娛樂 - 遊戲大亂鬥

https://www.twitch.tv/vivi0z1 | 芝依Vivi. 於 www.league-funny.com -

#39.[問卦] 165的帥哥遠勝185普男,是真的嗎? - PTT看板gossiping

身高高、身材好、臉蛋好看、氣質好,這些都只是帥的其中一個加分項,不是 ... 追」女生,把自己的內涵、談吐、外表打理好,培養自己的魅力,最典型的 ... 於 ganfanren.tw -

#40.培養氣質ptt - 軟體兄弟

... 嘗試了解更多關於你的東西上的時間. 選擇版本:Brave Browser 0.19.123 Dev(32 位)Brave Browser 0.19... Brave Browser 軟體介紹. 培養氣質ptt 相關參考資料 ... 於 softwarebrother.com -

#41.言情-思兔阅读移动版

... 不论是科举还是从戎都太过辛苦,还不如举全家之力再培养一位宠妃来的更划算些。 ... 两人气质身材一绝,演技精湛,业务能力极强,各自拥有万千粉丝,光芒万丈。 於 www.sto.cx -

#42.修行之於氣質 - 自然醒工作室

這是因為人的性格特質(或者更簡單的說,氣質)就像風一樣,你看不見風、抓不 ... 驗證一下自己所感受的是否正確,慢慢的,就能培養出識別的眼光來。 於 serenityteen.com -

#43.[問卦] 台女為什麼很少走氣質路線的? - PTT八卦政治

女人吸引男人不外乎臉、身材、個性、氣質但這四大類中,台女為什麼很少走氣質路線的? --. 1 F →Mayinggo: 要花時間培養 10/18 20:54. 於 pttgopolitics.com -

#44.致40歲的妳:氣質才是女人魅力之本! 別讓顏值 - 理財寶

作者:慶哥她打扮樸素,散發出的氣質卻是極其高雅書展人流湧動,各攤位站滿書友, ... 雖然衣著簡潔樸素,但氣質極其高雅。 ... 而是靠讀書培養. 於 www.cmoney.tw -

#45.學音樂氣質在PTT/mobile01評價與討論

學音樂氣質在PTT/mobile01評價與討論, 提供學音樂的人、學音樂氣質、學音樂的壞處就來夜市攤販資訊集合懶人包,有最完整學音樂氣質體驗 ... 培養堅持不懈的品質, . 於 nightmarket.reviewiki.com -

#46.轉圈女孩-徐子婷- 天啊太幸運了!!!! 朋友傳來PTT表特版照片

朋友傳來PTT表特版照片~~~~~~~ 又驚又喜好想抱大家❤(感動~~) ... PTT.CC. [正妹] 是模特兒也是護理師的粉紅系氣質正妹 ... 愛心是每個人都能培養出來的喔❤. 於 m.facebook.com -

#47.很有女人味ptt在PTT/Dcard完整相關資訊 - 萌寵公園

如何培養? - 看板CATCH引述《cutiepie (我愛文青)》之銘言: : 1.我為什麼要發這個議題(解釋議題內容): : 常聽男人喜歡哪個女人: 因為她有女人味、有氣質: 很好奇男人 ... 於 neon-pet.com -

#48.[討論] 怎麼培養氣質呢? ellemo PTT批踢踢實業坊

20多年來不知氣質為何物笑很大聲講話很man 走路也很男人但是好羨慕有氣質的女生啊覺得那好像是天生散發出來的一種感覺可以透過後天培養嗎>"<. 於 www.ucptt.com -

#49.氣質定義在PTT/Dcard完整相關資訊

广州番禺职业技术学院- 幸运28不能光重视教师是否取得了技术等级证书或职业资格证书,还要特别重视教师的行业气质,培养教师具有解决企业行业疑难杂症问题的能力。 因此, ... 於 culturekr.com -

#50.[閒聊] 質感是天生還是打扮出來的 | 氣質培養ptt - 訂房優惠報報

氣質培養ptt ,大家都在找解答。發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.15.51.148 ※ 文章網址: ... 推alexjetertw: 家教培養的05/08 12:47. 於 twagoda.com -

#51.「氣質女ptt」+1 [討論] 網路上流傳的1 10分美女外貌特性 - 藥師家

「氣質女ptt」+1。九分女(氣質一切全無暇)https://imgur.com/3JXBb15...發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc),來自:65.38.66.54※文章網址: ...,沒想到她就不高興了覺得我是不是 ... 於 pharmknow.com -

#52.男生鍾愛氣質女神女生該如何培養氣質呢 - 男女之間

當現代社會,在化妝品以及整容技術的加持下,好看的皮囊有很多,但是有趣的靈魂卻很少。很多男生也漸漸開始欣賞起一些有氣質的女孩,那麼女生該如何 ... 於 taiwanpriligy.pixnet.net -

#53.台灣「史上最頂科系」誕生?PTT喊:畢業賺翻老鳥卻搖頭了

網友在PTT發文提到,「本魯閒閒上網發現,國立陽明交通大學醫學系,有一個 ... 畢業後不進修,資訊專業歸0」、「跨領域的人才難尋也難培養」、「樣樣 ... 於 www.ettoday.net -

#54.[問卦] 真的有氣質這種東西嗎? | PTT Uncovered

還有該怎麼培養氣質? 去深山苦修有用嗎? -- 肥阿肥阿我的小腹大腿~ 肥阿肥阿颱風吹不走我~ 任我重任我肥~ 不在意的是我~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... 於 www.plytic.com -

#55.政大女特別有氣質?過來人揭中肯答案 - 奇摩股市

這樣叫其他女生怎麼培養氣質? ... 會不會讓男生覺得比東吳或淡江的有氣質? ... 問題曝光,立刻在PTT掀起熱烈討論,過來人紛紛表示贊同:「好像 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#56.前往[閒聊] 成熟氣質- ptt 網頁版WomenTalk 看板 - 你不知道的 ...

您即將離開本站,並前往[閒聊] 成熟氣質- ptt 網頁版WomenTalk 看板- 熱門看板 · 確認離開返回上頁 ... Re: [閒聊] 氣質怎麼培養- 看板WomenTalk - 批踢踢實業坊. 於 historyslice.com -

#57.「氣質ptt」+1

「氣質ptt」+1。所有個性/特質都是先天+後天培養出來的,氣質也不例外不管有錢人or文人,我覺得氣質還有幾個特點1.品味不論是吃喝玩樂或打扮,會懂得欣賞好 ... 於 pharmacistplus.com -

#58.氣質型ptt的推薦與評價,PTT、DCARD、FACEBOOK和網紅們 ...

氣質 型ptt 在Re: [問題] 女生如何培養氣質? - womentalk | PTT學習區的推薦與評價. 其實我看過最有氣質的女生,擁有的特點都是: (1)愛看閒書(學歷不一定高,但是有廣泛 ... 於 jpcuisine.mediatagtw.com -

#59.Re: [問題] 女生如何培養氣質? - womentalk | PTT學習區

其實我看過最有氣質的女生,擁有的特點都是: (1)愛看閒書(學歷不一定高,但是有廣泛的 ... 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◇ From: 169.229.54.136 ※ 編輯: Undomiel ... 於 pttstudy.com -

#60.[討論] 大家覺得氣質是天生的嗎?要如何改變?...轉自PTT

氣質ptt - 所有個性/特質都是先天+後天培養出來的,氣質也不例外不管有錢人or文人 ... 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: ... ,標題[閒聊] 家裡種田的氣質會有差嗎. 於 info.todohealth.com