民視台語新聞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蠢羊寫的 臺灣名人傳記漫畫:巴克禮【臺文版】 和蠢羊的 臺灣名人傳記漫畫:巴克禮【臺文版】(附贈限量福音貼紙)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台語 - 華視新聞網也說明:華視提供最新新聞,戲劇,綜藝,卡通,教學,綜合,影音,節目表等資訊。電話:(02)2775-6789 免付費服務專線: 0800-069-789.

這兩本書分別來自時報出版 和時報出版所出版 。

國立政治大學 台灣史研究所 柯裕棻所指導 莊立誠的 首間民營無線電視台─民視創立過程之初探 (2021),提出民視台語新聞關鍵因素是什麼,來自於傳播史、電波開放運動、無線電視台、民間全民電視台。

而第二篇論文國立政治大學 台灣文學研究所 陳佩甄所指導 朱喆晨的 2000年後台灣小說的語言政治: 以《文藝春秋》、《哀豔是童年》、《太陽的血是黑的》、《等路》為例 (2021),提出因為有 語言政治、台灣當代小說、後殖民、口音政治、白色恐怖的重點而找出了 民視台語新聞的解答。

最後網站無尊升格手搖飲品牌CEO 放話今年全台開10家店則補充:... 推出飲料店品牌「無飲」,他今(29)錄民視《綜藝大集合》透露日前在新 ... 另方面則因「無飲」取自台語的「謀郎拎(沒人喝)」諧音,相當幽默。

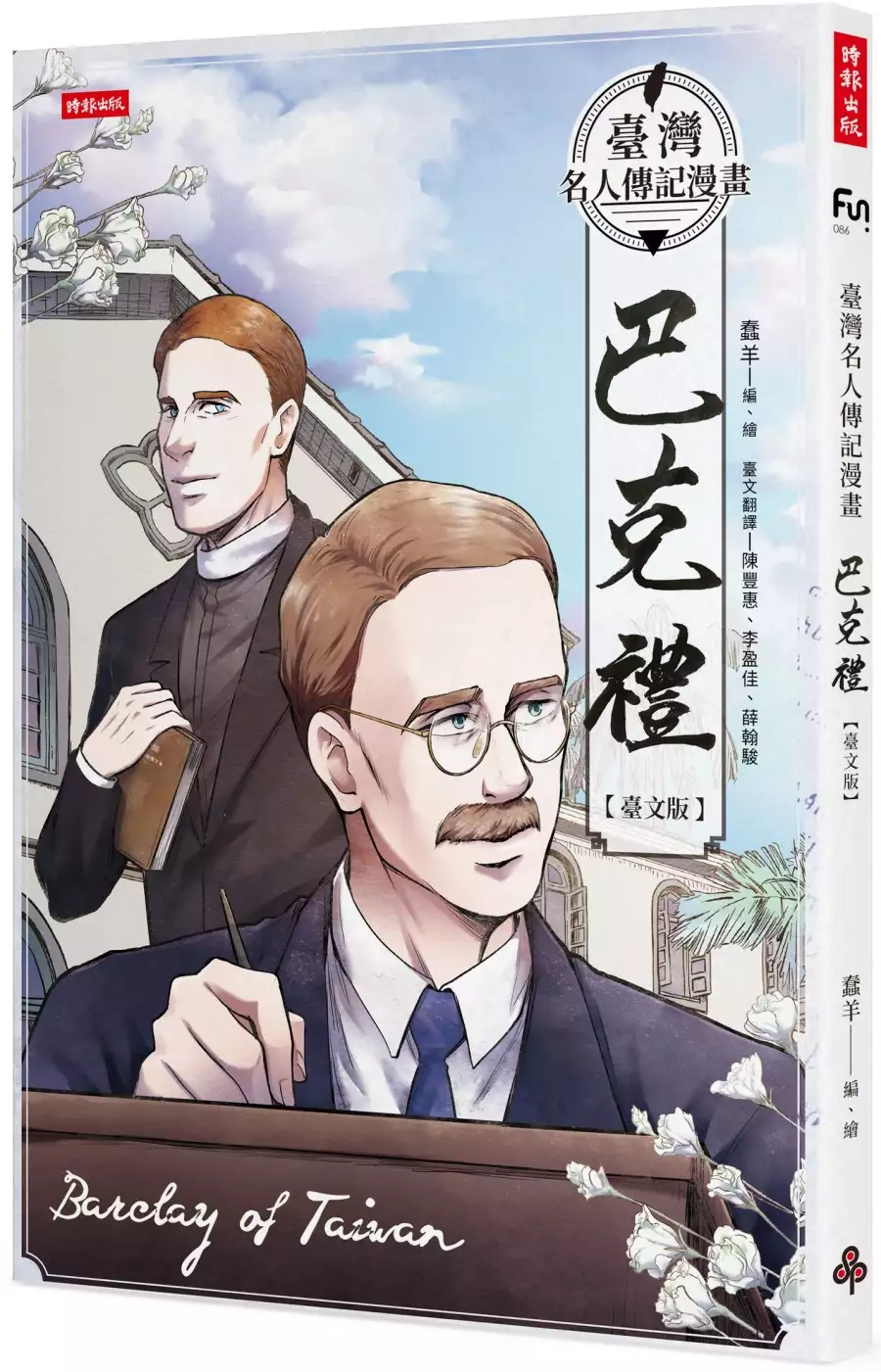

臺灣名人傳記漫畫:巴克禮【臺文版】

為了解決民視台語新聞 的問題,作者蠢羊 這樣論述:

雖然不是臺灣人, 卻比誰都深愛這塊土地! 漫畫家蠢羊生動譜寫, 十九世紀後半, 西方宣教師在臺灣留下的足跡。 隨書附贈:華文翻譯本 1895年,臺灣割讓給日本,二師團的日本軍即將抵達臺南; 鼓吹抵抗日本人的臺灣民主國領導者連夜逃跑,臺南陷入無主狀態。 此刻挺身而出,冒著在暗夜被射殺的危險, 代表府城人民出城與日軍交涉的, 卻是與這場戰爭毫無關聯的英國長老教會宣教師! 創立白話字,引進高等教育、印刷術; 陪伴臺灣人走過清末日初,歷經政權變遷。 在臺60年、為臺灣

奉獻一生, 最後長眠於臺灣的英國籍宣教師 ──湯瑪仕‧巴克禮 【關於本書】 1875年,來自英國長老教會的宣教師──湯瑪仕‧巴克禮,從打狗踏上了福爾摩沙。為了信仰遠渡重洋的他,並沒有預料到,他與這座小島的緣分長達六十年,直到他長眠於這塊土地。 十九世紀末的臺灣,匯集了各方的移民,充斥著不同的族群與文化、生機勃勃,但也時有衝突。為了傳遞福音,巴克禮除了要克服當地人的不信任,也必須克服語言與文化的隔閡。 他用羅馬拼音創立白話字,讓不識字的一般人也能讀懂;引入高等教育,創立府城大學(今臺南神學院),將神學教育與科學、傳統知識結

合,培育在地人才;將現代製版印刷的技術帶入臺灣,發行臺灣首份報紙:《臺灣府城教會報》,來宣揚教義和教育信徒,而這份報紙不僅成為臺灣歷史最悠久的一份報紙,更影響到之後長老教與臺灣社會運動的連結;晚年投入新舊約《廈門音羅馬字聖經》的修譯,與《廈英大辭典》的增補。 1895清日甲午戰爭,臺灣割讓給日本,巴克禮等宣教師本可避走海外,或者躲入大使館中,但他卻願意挺身而出,冒著生命危險,代表無主的臺南,出城與日軍交涉協商和平進城,免去了一場血洗浩劫。 這本漫畫描述了宣教師巴克禮以及其夫人伊莉莎白對臺灣的貢獻;巴克禮為了信仰出走熟悉的母國,走向未知境地,用盡資源與辦法,讓福音

與現代教育散布於這座小島。透過他的一生,你可以看到臺灣在西方文化碰撞下的演進、政權連番交替下的破壞與重整;也可以看到長老教會早年披荊斬棘的開拓,最後在臺落地生根的過程,之後不論遭遇戰爭洗鍊、時代變遷,他們始終秉持人文精神,陪伴臺灣人渡過。 巴克禮是白話字的奠基者,現在臺灣教會牧師們在臺上所說的臺語,傳承於他翻譯出來的白話字聖經及臺羅拼音文字,同時他建立臺灣第一間報社並且帶領日軍和平進入府城、保護臺南平安。 這本漫畫,帶領我們認識巴克禮的貢獻。 ──林立青 作家 名人推薦 王子碩 聚珍臺灣總監 盧啟明牧師 臺

灣基督長老教會歷史委員會幹事兼檔案館主任 ──內容審定 胡忠銘 臺南神學院院長 ──感動做序 林立青 作家 楊斯棓醫師 《人生路引》作者 ──真誠推薦 ※:依首字筆畫排序

民視台語新聞進入發燒排行的影片

(► 看原版影片: )

► 訂閱蔡阿嘎Life頻道:http://pics.ee/AGaLife

► 訂閱蔡桃貴:https://pse.is/TsaiGray2018

► 蔡阿嘎主頻道:http://pics.ee/AGaU2

► 蔡阿嘎FaceBook:http://pics.ee/AGaFB

► 加LINE好友:https://pse.is/GaLine

► Instagram:http://pics.ee/AGaIG

聯絡蔡阿嘎:

[email protected]

首間民營無線電視台─民視創立過程之初探

為了解決民視台語新聞 的問題,作者莊立誠 這樣論述:

台灣首間民營無線電視台—民視於1997年正式開播,成為繼台視、中視、及華視之後成立的第四家無線電視台。本研究旨在探討促成民視開台的成因以及導火線,並且爬梳黨外的異議媒介空間以討論開放電波運動之際國內的媒介生態。同時進一步探討政府當局、台視、中視、華視以及社會各界如何看待及回應民視的成立。

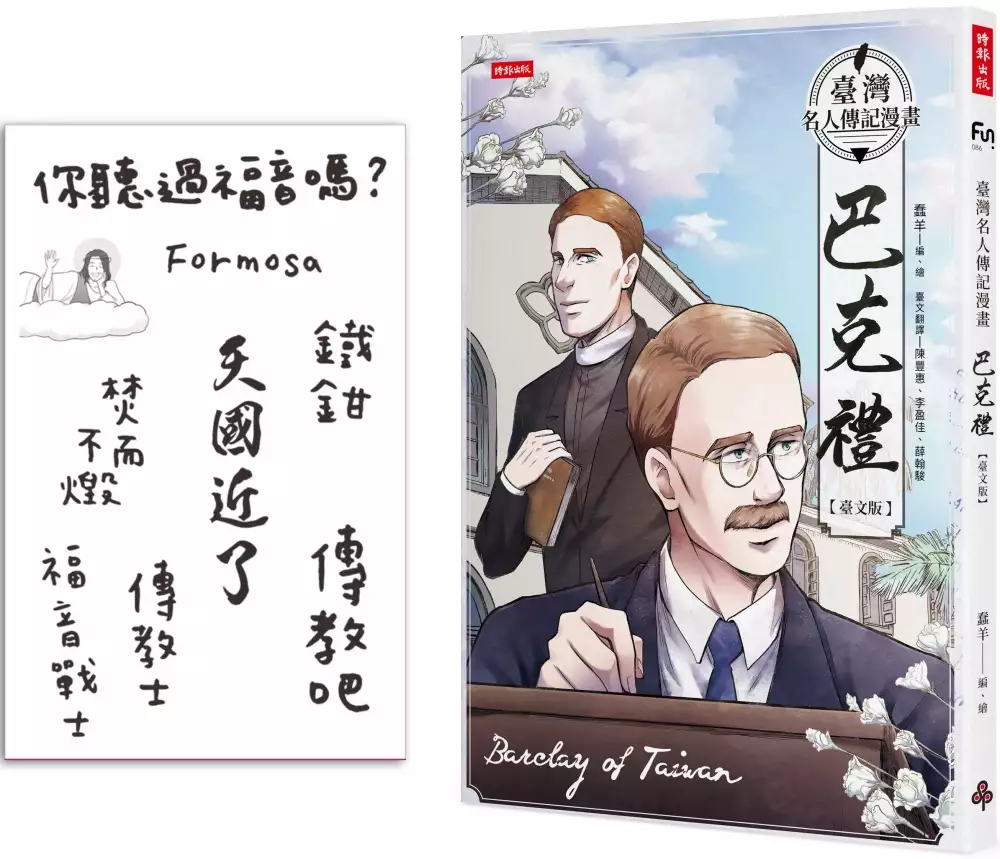

臺灣名人傳記漫畫:巴克禮【臺文版】(附贈限量福音貼紙)

為了解決民視台語新聞 的問題,作者蠢羊 這樣論述:

雖然不是臺灣人, 卻比誰都深愛這塊土地! 限量贈送:福音貼紙(12X19cm,白底透明貼紙) 貼紙是限量的、福音是無限的! 漫畫家蠢羊生動譜寫, 十九世紀後半, 西方宣教師在臺灣留下的足跡。 隨書附贈:華文翻譯本 1895年,臺灣割讓給日本,二師團的日本軍即將抵達臺南; 鼓吹抵抗日本人的臺灣民主國領導者連夜逃跑,臺南陷入無主狀態。 此刻挺身而出,冒著在暗夜被射殺的危險, 代表府城人民出城與日軍交涉的, 卻是與這場戰爭毫無關聯的英國長老教會宣教師! 創立白話字,引進高等教

育、印刷術; 陪伴臺灣人走過清末日初,歷經政權變遷。 在臺60年、為臺灣奉獻一生, 最後長眠於臺灣的英國籍宣教師 ──湯瑪仕‧巴克禮 【關於本書】 1875年,來自英國長老教會的宣教師──湯瑪仕‧巴克禮,從打狗踏上了福爾摩沙。為了信仰遠渡重洋的他,並沒有預料到,他與這座小島的緣分長達六十年,直到他長眠於這塊土地。 十九世紀末的臺灣,匯集了各方的移民,充斥著不同的族群與文化、生機勃勃,但也時有衝突。為了傳遞福音,巴克禮除了要克服當地人的不信任,也必須克服語言與文化的隔閡。 他用羅馬拼音創立白話字,讓不識字的一

般人也能讀懂;引入高等教育,創立府城大學(今臺南神學院),將神學教育與科學、傳統知識結合,培育在地人才;將現代製版印刷的技術帶入臺灣,發行臺灣首份報紙:《臺灣府城教會報》,來宣揚教義和教育信徒,而這份報紙不僅成為臺灣歷史最悠久的一份報紙,更影響到之後長老教與臺灣社會運動的連結;晚年投入新舊約廈門音羅馬字聖經的修譯,編纂英廈字典。 1895清日甲午戰爭,臺灣割讓給日本,巴克禮等宣教師本可避走海外,或者躲入大使館中,但他卻願意挺身而出,冒著生命危險,代表無主的臺南,出城與日軍交涉協商和平進城,免去了一場血洗浩劫。 這本漫畫描述了宣教師巴克禮以及其夫人伊莉莎白對臺灣的

貢獻;巴克禮為了信仰出走熟悉的母國,走向未知境地,用盡資源與辦法,讓福音與現代教育散布於這座小島。透過他的一生,你可以看到臺灣在西方文化碰撞下的演進、政權連番交替下的破壞與重整;也可以看到長老教會早年披荊斬棘的開拓,最後在臺落地生根的過程,之後不論遭遇戰爭洗鍊、時代變遷,他們始終秉持人文精神,陪伴臺灣人渡過。 名人推薦 王子碩 聚珍臺灣總監 盧啟明牧師 臺灣基督長老教會歷史委員會幹事兼檔案館主任 ──內容審定 胡忠銘 臺南神學院院長 ──感動做序 林立青 作家 楊斯棓醫師 《人生路引》作者

──真誠推薦 ※:依首字筆畫排序 巴克禮是白話字的奠基者,現在臺灣教會牧師們在臺上所說的臺語,傳承於他翻譯出來的白話字聖經及臺羅拼音文字,同時他建立臺灣第一間報社並且帶領日軍和平進入府城、保護臺南平安。 這本漫畫,帶領我們認識巴克禮的貢獻。──林立青 作家

2000年後台灣小說的語言政治: 以《文藝春秋》、《哀豔是童年》、《太陽的血是黑的》、《等路》為例

為了解決民視台語新聞 的問題,作者朱喆晨 這樣論述:

本研究關注2000年後出版之四部台灣當代小說《文藝春秋》(2017)、《哀豔是童年》(2006)、《太陽的血是黑的》(2011)、《等路》(2018)中的語言政治,探問蘊含在文學、語言之中的「國族」、「性別」、「階級」面向,檢視語言何以被塑造為控制、支配社會與文化階序的工具。第一章「導論」討論台灣現代化後的語言變化。曾經是日本殖民地、中華民國政府主要反共基地的台灣,在兩次國語政策下,國民接收了政府建構的國族想像,也是台灣初次接觸具有強烈政治意識的語言。本研究則觀察到後代文學作者再藉著各種身分、階級、成長環境與性別的角色,重現台灣語言的歷史與內裡的政治性,開展屬於自己的語言史觀。第二章聚焦分析

《文藝春秋》中呈現的「歷史/語言史重構」。透過文學重構的語言史,讓讀者也能假託角色與文字,再思語言為何得以左右人與社會的意識形態養成,以此探究國族意識和語言是否必然不可分割。第三章則以《哀豔是童年》、《太陽的血是黑的》兩部小說中的女性角色為分析主軸,討論性別化的語言政治。本章凸顯的命題是社會既定的性別框架與威權力量的箝制如何滲透到語言內,而女性的語言經驗如何揭露日常語言中的歧視與不公。第四章以《等路》的口音和國語正音議題切入,深究口音歧視何以形成。國語「正音」的迷思如何體現語言資源分配不均,「口音」如何展現隱匿在語言背後的權力結構,同時隱含了人對於社經地位的期待與偏見,更彰顯城市和鄉間的資源差

異,是本章分析重點。本研究認為,語言政策與主流歷史只反映了語言政治的部分面向,而經由文學作品的重構,我們得以看見中、台、日、英四種語言的權力結構與形象流變,讀者亦能借助不同作品的參照,看見屬於新一代作家的文學史觀,以及從當代視角回望並歷史化語言政治。

民視台語新聞的網路口碑排行榜

-

#2.當代臺灣本土大眾文化. 第二冊, 鄉情深知與影劇創新精選集

一些歌仔戲演員甚至轉行到閩南語劇和本土劇演出,1997年後,三臺已很少製作電視歌仔戲,2000年公視的<洛神>,及2001年民視的<鳳冠夢>;和葉青於公視演出的<秦淮煙雨>等, ... 於 books.google.com.tw -

#3.台語 - 華視新聞網

華視提供最新新聞,戲劇,綜藝,卡通,教學,綜合,影音,節目表等資訊。電話:(02)2775-6789 免付費服務專線: 0800-069-789. 於 news.cts.com.tw -

#4.無尊升格手搖飲品牌CEO 放話今年全台開10家店

... 推出飲料店品牌「無飲」,他今(29)錄民視《綜藝大集合》透露日前在新 ... 另方面則因「無飲」取自台語的「謀郎拎(沒人喝)」諧音,相當幽默。 於 ent.ltn.com.tw -

#5.未來總統學:解構魅力領袖品牌策略 - Google 圖書結果

多位與2020年總統大選密切相關的政壇領袖名字為關鍵字搜尋,不管從新聞與社群文章 ... 在鳳山舉辦「三山之友會」首場大造勢時,全程國、台語交雜,中間還數度哽咽的演講。 於 books.google.com.tw -

#6.公視台語台

公視台語台. 138435 likes · 6095 talking about this. 「國家語言發展法」通過後,由政府支持的台語台且如期、如質成立,希望全民共同欣賞台語的「媠」(美麗)。 於 www.facebook.com -

#7.民視台語新聞- 影音-民視新聞網

屏東石斑養殖大王利用箱網成功繁殖夢幻石斑魚-民視台語新聞,逾400位志工輪番照料宜蘭擱淺偽虎鯨獲救野放-民視台語新聞,宜蘭古早味湯圓飄香蜜蜂也愛這一味-民視台語 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#8.民視台語新聞

Sio 連sòa 兩工中晝tī 厝--ni̍h,看民視中晝台語新聞,感覺民視新聞部有影貧惰kah chiok m̄ 是款,kui-ê 台語新聞,kan-taⁿ 主播講台語,VCR 全是華語 ... 於 taigi.fhl.net -

#9.507 民視新聞台 - 中華電信MOD

507 民視新聞台. (頻道節目表由營運商提供,如有異動以實際播出為準。). 於 mod.cht.com.tw -

#10.民視新聞節目表台灣電視節目表查詢 - nio電視網

民視新聞 (新聞頻道). 民視新聞- 首播/人氣推薦 ... 23:55~01:00, 民視十二點午夜新聞, 新聞-播報-國語 ... 10:00~11:00, 民視十點台語新聞, 新聞-播報-台語. 於 web.niotv.com -

#11.民視台語新聞主播 - 河洛人----*海洋的子民

民視 開台以「宣揚本土」為宗旨,因此對於以「台語」發音的新聞寄予厚望,然而創台之初,雖對內、對外洽談過多位主播,一時倉促間,竟未能覓得合意的台語主播。 於 lovepuppy999.pixnet.net -

#12.當代廣電研究:科技、產業與文化 - 第 212 頁 - Google 圖書結果

... 不提供原民台節目表的情況下,17 位受訪者總共提供了 18 個最喜歡看的節目。依人次計算,他們最喜愛的新聞雜誌類節目依序為:〈原視晚間新聞〉、〈族語新聞〉、〈部落 ... 於 books.google.com.tw -

#13.電視低能我們損失什麼?日本電視也是從低能走出

四、電視新聞低能原因之一→不習慣「以民為主」,威權心態猶存若今天你是要對客戶作一個新產品的發表 ... 台灣過去的威權時代遺留的電視台的優越封建心態是癥結所在。 於 books.google.com.tw -

#14.花媽心內話: 陳菊4000天 - Google 圖書結果

對方爽快答應,戴振耀拿出筆來寫下自己的姓名和地址,交給這位「新聞記者」,沒想到所謂的記者竟然 ... 在那些日子裡,他們常常在農民教室高唱街頭群眾運動常唱的台語歌曲, ... 於 books.google.com.tw -

#15.持券來嘉最超值嘉倍券兩週全數兌換完畢 - HiNet生活誌

... 不可或缺住的問題,許多高級飯店也加入嘉倍券特約店家行列,可使用嘉倍券直接折抵房價,讓大家持嘉倍券遊嘉義,住五星級飯店也「有省錢」(台語)。 於 times.hinet.net -

#16.公視台語台

莫閣講看袂著四節新聞矣啦!攏佇遮! 教學區教學區 ... 於 taigi.pts.org.tw -

#17.李愛綺老公最愛聽「Something I say」!原來是台語歌 ...

原來是台語歌《山盟海誓》讓眾人笑歪. 民視. 民視新聞網 7 小時前. 由孫協志、王仁甫所主持的《明星許願池》,日前舉辦「外籍生歌唱大賽」單元,邀請到了吳子龍、凱 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#18.民視新聞台 - 節目表

2021/11/26. 01:00, 民視英語新聞. 01:30, 民視體育新聞. 02:00, 民視國際新聞. 03:00, 民視夜線新聞. 04:00, 台灣最前線. 06:00, 民視六點晨間新聞. 07:00, 民視七點 ... 於 stb.topmso.com.tw -

#19.獨/邰智源公開點名台視主播!「超專業用詞」詳解曝光

邰智源昨有感而發,在臉書寫下:「無意間看到台視新聞的台語新聞,主播郭于中先生的台語咬字發音真是令人尊敬;台語正音播報真是... 於 stars.udn.com -

#20.頻道總表 - 北都TAIPEINET - 1G光纖到府、數位有線電視,平價 ...

頻道 頻道名稱 分類 3 HD 公用頻道 綜合 4 HD 北都TAIPEI台 綜合 5 HD CNN 新聞 於 www.taipeinet.com.tw -

#21.您我祂e故事 - Google 圖書結果

之後那段採訪的內容和我被催眠而落淚的畫面,真的在民視播出變成新聞, ... 而改名的原因,是為了將來成為一位通靈老師而改,因為「貴姬」用台語念有「幾隻」的諧音, ... 於 books.google.com.tw -

#22.民視新聞- Google Play 應用程式

【民視新聞】提供下列內容: 1.民視新聞Live直播:民視新聞台、民視台灣台、民視交通台、民視無線台及重大新聞現場直播。 2.民視新聞節目直播:台灣演義、新聞觀測站、 ... 於 play.google.com -

#23.第十八屆卓越新聞獎|電視類– 第二次評審會議實錄

民視 【民視英語新聞】。評審認為,電視台當要做英語新聞不容易,成本也會增加。作品看得出很用心,雖然只有半小時,但 ... 於 www.feja.org.tw -

#24.台視台語新聞- 台視影音列表

台視影音:提供台視最新的綜藝、專題、節目預告及新聞影音,並有數個完整影音節目,供網友選擇收看。 於 www.ttv.com.tw -

#25.民視新聞台.都幾點有播台語新聞呢? @ 【正妹跨丟鬼】 - 痞客邦

今天我奶奶就說.現在民視電視都改了..都沒台語新聞了跟去年播出的時間不一樣..她老人家只聽的懂台語..看台語新聞是她的休閒之一...現在天冷.出不去. 於 lulu78g023.pixnet.net -

#26.閱微草堂筆記: 看膩了現代媒體,紀曉嵐閱微草堂筆記可能是另外一種閱讀新聞清新選擇。

看膩了現代媒體,紀曉嵐閱微草堂筆記可能是另外一種閱讀新聞清新選擇。 紀曉嵐. 敢欺也。 ... 遂安寢至曉,臨行語寺僧曰:此屋大有佳處,吾某日還,當再宿,勿留他客也。 於 books.google.com.tw -

#27.【民視台語新聞】全台唯一!部立桃園醫院獲贈室外組合式負壓 ...

總機電話:(03)369-9721 語音掛號:(03) 3796960 (03)3796870 No.1492, Zhongshan Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.) <新屋分院> ... 於 www.tygh.mohw.gov.tw -

#28.民視十點台語新聞播出時間-無線數位電視-tv324

今日和未來無線電視節目表符合'民視十點台語新聞' 的搜尋結果(4筆節目資料). 2021-11-22 星期一(今天). 10:00~10:56, 民視新聞台 · 民視十點台語新聞, (普). 於 tv324.com -

#29.解開為何台語新聞「台語不標準」的驚人謎底 - 今周刊

這點我頗有同感,自有台語新聞後,總覺得那些主播講得不好聽,新聞畫面配音怪怪的……就算公視台語台已開播,我還是有這樣的感覺。 於 www.businesstoday.com.tw -

#30.民視新聞台 - 就是節目表

民視 十點台語新聞(0)(普). 11:00. 民視十一點新聞(0)(普). 12:00. 民視午間新聞(0)(普). 13:10. 民視一點新聞(0)(普). 14:00. 台灣向前行(685)(普). 16:00. 民視四點 ... 於 xn--i0yt6h0rn.tw -

#31.民視新聞台新聞– 民視台語新聞線上直播 - Belleburg

民視新聞台新聞– 民視台語新聞線上直播 ... 節目名稱,民視新聞台FTV NEWS 收看頻道,有線電視53 頻道節目表,網址相關介紹,民視新聞台(英語,FTV News Channel)是民間 ... 於 www.belleburg.co -

#32.民視新聞台- 维基百科,自由的百科全书

民視新聞 台(英語:FTV News Channel)是民間全民電視公司旗下的新聞頻道。於1997年5月5日開播。 目录. 1 歷史; 2 事件. 2.1 台灣寬頻通訊下架事件. 3 事件; 4 主播. 於 zh.wikipedia.org -

#33.麗冠有線電視節目表

頻道 現正播放 開始 已播 5 CNN 尚無節目表資訊 6 民視 美鳳有約(重)(普) 17:30 16分 7 人間衛視 人間新聞 17:00 46分 於 www.tvbox.tw -

#34.節目表 - 民視

服務. 四季線上 民視第一台 消費高手購物網 鳳凰藝能 台員多媒體 民視新聞自律 · 民視 · 關於民 ... 於 www.ftv.com.tw -

#35.唐美雲方馨好感情《孟婆客棧》化身情侶 - MSN

公視台語台、民視《孟婆客棧》總製作人唐美雲23日攜手主要演員方馨、張書宇、 ... 由中時新聞網提供 唐美雲(左)、方馨一起為《孟婆客棧》收視慶功。 於 www.msn.com -

#36.王嘉琳Ariel Wang (@doozerariel) • Instagram photos and videos

Show More Posts from doozerariel. Related AccountsSee All · crystal_fang_liu. 劉方慈Crystal Liu. Follow. jasmine_chingi. 新聞主播Jasmine 陳靜宜. 於 www.instagram.com -

#37.8年級鮮肉主播台語超溜!另一身分竟是室內設計師| 民視新聞網

民視 無線台7點晚間新聞改版,主播台上出現觀眾們從未見過的新面孔,略帶靦腆的笑容,氣質清新,他是新生代台語主播--翁有繼。 廣告(請繼續閱讀本文). 於 today.line.me -

#38.在App Store 上的「民視新聞」

閱讀評論、比較客戶評分、查看截圖,並進一步瞭解「民視新聞」。下載「民視新聞」並在iPhone、iPad 和iPod touch 上盡享豐富功能。 於 apps.apple.com