民視台灣傳奇播出時間的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦卜大中等寫的 本土原味,台灣心聲:笨湖精彩一生 和黃義良的 我帶孩子登百岳:勇氣×毅力×挑戰自我,向上人生從小學習都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台灣傳奇 - Wikiwand也說明:民視 無線台 · 臺灣 · 2022年5月1日- · 每週日22:00-23:30. 每週一至週五18:30-19:00 (2022年5月2日至2022年10月31日).

這兩本書分別來自前衛 和大好書屋所出版 。

國立臺灣藝術大學 電影學系 丁祈方所指導 隋淑芬的 劇情短片《帶媽媽出去玩》創作理念與製作說明 (2019),提出民視台灣傳奇播出時間關鍵因素是什麼,來自於失智症、長照、照顧者壓力、遺棄、家庭衝擊、人倫悲歌。

而第二篇論文臺北市立大學 歷史與地理學系社會科教學碩士學位班 王怡辰所指導 蔡明媛的 離鄉背井的湖南味──眷村第三代的尋根之旅 (2018),提出因為有 湖南菜、眷村菜、外省、影劇二村的重點而找出了 民視台灣傳奇播出時間的解答。

最後網站綜合頻道目前播放節目- nio電視網則補充:頻道 時段 目前/下一節目 愛爾達綜合 23:00 錦心似玉(12)(重播) 愛爾達綜合 00:00 萌妻食神(21)(重播) 緯來育樂 23:00 老子傳奇#7

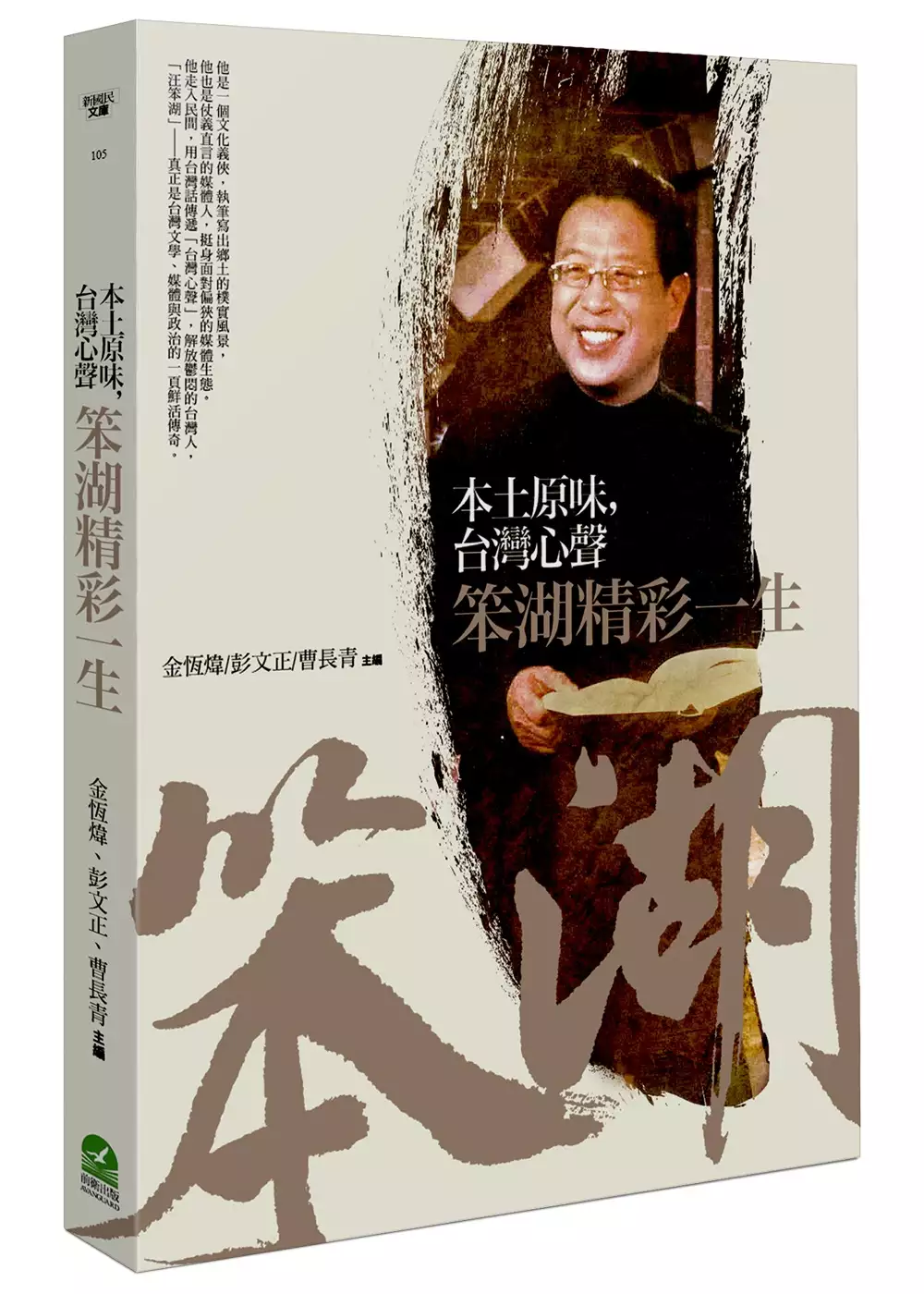

本土原味,台灣心聲:笨湖精彩一生

為了解決民視台灣傳奇播出時間 的問題,作者卜大中等 這樣論述:

100%本土原味,抓妖、嗆聲、說真話, 檢驗所有政治人物,走透台灣基層,跟人民借膽,向總統府發聲! 一個台灣意識的代言人,台語論政的引航者,全球關注的本土媒體人, 除了汪笨湖,你想不到第二人。 汪笨湖,本名王瑞振,為知名鄉土文學作家、媒體工作者、名主持人,也是本土政論先驅者。他壯闊的一生,始於少年時期對文學的敏感以及對政治的早慧。退伍後,雖因《票據法》入獄,卻在獄中寫出多部膾炙人口的文學作品,被改編為黃金八點檔連續劇與電影。 因緣際會下,汪笨湖進入影視媒體圈,成為幕後專業,但政論節目《台灣心聲》才是他真正的舞台,從棚內走出戶外,他聆聽底層的心聲與怒吼,讓人民作主發言,最終成為全球注

目的「汪笨湖現象」,捲起媒體風雲…… 本書由名政論家金恆煒、知名媒體人彭文正與旅美華裔評論人曹長青共同主編,輯錄六十多位新聞界與《台灣心聲》相關來賓,文化界、學界、宗教界、政界等各方人士的懷想、追悼文章,全面回顧作家汪笨湖為台灣本土文學、文化留下的瑰麗資產;紀錄媒體人汪笨湖以親切生動的台語,從棚內走到廟口,致力於台灣媒體本土化的建設與奉獻;見證政論家汪笨湖以獨到、銳利的政治評論,堅持正義,鼓吹台灣意識的俠義身影。 編者簡介 金恆煒 名政論家、《當代》雜誌創辦人、前總統府國策顧問,現任凱達格蘭學校校長。畢業於台灣輔仁大學歷史系,原籍中國浙江。早年獲派中國時報系駐美國編採,後擔任

副刊主編、副總編輯等職。1986年創辦《當代》雜誌擔任總編輯,致力引進歐美思潮,成為當時台灣知識界重要且進步的知性刊物,對於台灣新文化的形塑與思想水平之提昇影響甚鉅。其尖銳筆鋒刺入台灣歷史、政治、文化、教育等諸多層面,倡議民主與自由,追尋台灣本土的認同價值。 著有《我的正義法庭》、《民主內戰的必要》、《解構「他,馬的」:爆破「黨國」最後的「神話」》等書。 彭文正 知名媒體工作者與新聞學者,美國威斯康辛大學(University of Wisconsin- Madison)公共政策與管理學碩士,新聞與大眾傳播學博士。曾任台大新聞所副教授,現為《政經看民視》節目主持人。 曹長青

美籍華裔獨立評論家。1982年畢業於黑龍江大學中文系。早期從事詩歌創作和詩歌理論研究,後進入新聞界,曾任《深圳青年報》副總編輯,該報因大膽敢言被中國政府關閉。 1988 年赴美後,曾在哥倫比亞大學東亞所和夏威夷東西方中心進行新聞研究,後專職寫作,為多家報刊專欄作家和電視電台評論員;現居紐約,擔任美國之音、自由亞洲電台評論員,主持新聞及文化評論網站《長青論壇》。 著有《理性的歧途:東西方知識分子的困境》、《美國價值》、《獨立的價值》、《中國大陸知識分子論西藏》(主編)、《詩的技巧》(合著)、《中國現代主義詩群大觀》(合著)。 代序 汪笨湖的台灣心聲 曹長青

▍輯一 新聞界及《台灣心聲》節目來賓 汪笨湖就是地氣 卜大中 笨湖兄,請你安息! 郭倍宏 凋零為了復活 吳錦發 芭樂和橘子 彭文正 汪大哥是台灣認同大樹的植樹人 周玉蔻 笨湖一生璀璨 江 霞 一轉身,卻是後會無期 廖筱君 汪笨湖最怕的兩個人 黃越綏 汪笨湖的吹鼓吹 張文翊 台灣人不會忘記的正港台灣心聲! 簡余晏 熱情的笨湖兄 Jenny Tsai 悼笨湖 魚 夫 曾經登過高峰 曾經破浪滄海 楊憲宏 文化戰士汪笨湖 盧世祥 想起人生老師汪笨湖 張銘祐 為時代留下傳奇篇章 陳永興 紀念啟動台灣心聲的「汪笨湖現象」 黃育芯 汪笨湖的人生是精彩豐富的 邱國禎 汪笨湖的獨步台灣 金恆煒 汪笨湖現象衝擊台

灣傳媒 曹長青 ▍輯二 文化界人士 風中的名字──列傳一遊俠:汪笨湖 李敏勇 你曾經帶來春天 曾貴海 土地裡的根 金 萱 那活在咱心中的義人 陳銘堯 獻給你 陳銘堯 悼念笨湖兄! 王明哲 他捲起一股媒體超級旋風 彭錦陽 敬悼那帶我跨出鍵盤第一步的汪笨湖 管仁健 回憶笨湖仙仔的一些事 葉柏祥 懷念《台灣心聲》電視主持人 曹 純 悼念笨湖兄 范立達 台灣人的一代豪傑之士──汪笨湖 林衡哲 想起汪笨湖,想起《那根所有權》 鄭秉泓 ▍輯三 學界人士 他的「善變」基於是非之心 李筱峰 台灣俠客汪笨湖 郭正典 懷念笨湖先生 陳昭姿、郭長豐 蠟燭兩頭燃燒的奉獻 李雪玟 汪笨湖的勇氣及正義 洪國治 成性存

存 道義之門 王泰澤 笨湖仙戶外開講風靡台灣 黃育旗 讓人心疼懷念的笨湖仙 張葉森 悼笨湖先生 梁文韜 ▍輯四 宗教界人士 追思我們所敬愛的民主鬥士汪笨湖先生 高俊明、高李麗珍牧師 追思汪笨湖,力求公義和平 羅榮光牧師 ▍輯五 政界人士 追思台灣草地狀元笨湖仙 陳水扁 找第二個汪笨湖實在不易 彭明敏 立心台灣竭盡所能 游錫堃 汪笨湖──台灣意識的宣傳大將! 蘇嘉全 紀念愛台灣有好報的汪笨湖 柯文哲 番薯不怕落土爛,只求枝葉代代傳 賴清德 汪笨湖最令我感動的…… 陳 菊 追思汪笨湖 吳澧培 遙祭笨湖兄 謝志偉 心事誰人知 楊黃美幸 我懷念他的本土味台語 許世楷 堅定台灣立場 發揚台灣心聲 陳

其邁 衝撞台灣人歷史宿命的時代菁英汪笨湖 許添財 笨湖兄 您的事工已經滿盈 城仲模 永遠的台灣精神──汪笨湖 顏純左 與汪笨湖的機緣 史 明 政治要平民化生活化的啟示者 徐國勇 帶領我進入政治評論領域的導師 王定宇 笨湖仙一生替台灣訴心聲 高志鵬 草根文學家和基層實踐者汪笨湖 黃偉哲 堅持本土精神,一生高風亮節 林俊憲 台灣精神的代名詞是「汪笨湖」 王世堅 汪笨湖與跟鐵牛三輪車少年 許忠信 憶笨湖兄 江志銘 有情有義的汪笨湖 鄭新助 後記 悼念笨湖活動中的感恩與遺憾 曹長青 附錄 給李登輝前總統的信 曹長青 代序 汪笨湖的台灣心聲 曹長青 想到汪笨湖,就想到綠林好漢,或者草莽英

雄。他身上有一 種罕見的俠氣。詩人李敏勇稱汪笨湖是「遊俠」,說他的名字 「雕刻在風中」,很傳神。 十多年前初次見到汪笨湖,就感到他與眾不同:身高馬大,魁梧壯實,開口就豪情萬丈。你說他是鄉村的老大,士林的保鑣,什麼道的大哥,也都像。他的言談舉止,有一種要仗義執言、替人打抱不平的俠客勁頭。 如果他生在中國的皇朝時代,沒準就是一個張角、黃巢,或者李自成,率眾造反,要把皇帝拉下馬。但汪笨湖終究做不成黃巾軍,也無法李自成,因為他跟那些草莽們不同。他識字、看書、還寫作,是文化人、作家,在豪爽大氣的背後,更有一份細膩的柔情。俠骨柔情是一種很高的境界,更是一種文明。 台灣人曾是世界上很勇敢的

族群。當年那些先輩們冒著十船 九沉的風險,渡海到台灣。那時沒有天氣預報,船的質量也很差, 在狂風巨浪中,敢橫跨一百公里海峽到台灣,憑這膽量就是英雄!今天不要說九沉,就是有一沉,人們都不敢冒那個險了。所以,當年那些渡海到台灣島的人,大概都是些吃了豹子膽的梟雄。 但隨著各種殖民統治,包括日據時代,尤其是蔣介石國民黨的戒嚴法和綠島,導致台灣人的血性與方剛退化,漸漸被改造得不方也不剛,大多成為唯唯諾諾的順民。大氣沒有了,豪爽消失了,俠客們被關進綠島。一場228,幾乎殺光台灣本土菁英,更把一個族群的肝膽摘掉了。 在這樣的政治文化氛圍中,仍能冒出一個頗有豪氣俠義的汪 笨湖,實可謂異數。異數的汪

笨湖創造了多項第一。他是台灣有 史以來第一個在獄中寫出幾十萬字小說、並被拍成電視劇、風靡一時的作家。 當年在《中國時報》編輯副刊的金恆煒、張文翊夫婦都在悼念文章中提到,汪笨湖的第一篇小說,是從監獄寄給他們的,寫 得很有本土氣息,更有原創的張力。小說發表出來,卻無法寄稿 費,因作者沒有留地址。汪笨湖的小說變成「單行道」,只是從 監獄寄出。而且他一寫就上百萬字,最後還拍成電視劇,在晚上黃金檔播出。 出版這本「汪笨湖紀念文集」的前衛出版社社長林文欽說,他最想出的是汪笨湖的小說集,在他心目中,汪笨湖是個重要的本土文學家,一位有才氣、有成就的小說家。他的作品,很像是李自成與李白在監獄中合寫的

,有草根的經驗,有草莽的血性,有奔放的豪情,有原創的才氣;俚語方言,人情世故,得心應手 地融會貫通在一起,文字很笨湖! 汪笨湖的另一個第一,當然是他主持的《台灣心聲》政論節目,曾引起一陣汪笨湖旋風。《台灣心聲》顧名思義,是吶喊出台灣人民的聲音。這個只存在了三年的台灣話政論節目,對啟迪民智,尤其是替台灣人發聲、抗衡台北泛藍勢力的媒體壟斷,起 不可估量的作用。 《望春風》出版社總編輯林衡哲說,陳水扁能夠當選總統,諾貝爾獎得主李遠哲的支持非常關鍵;能夠連任,有兩大助力,第一是「228百萬人手牽手護台灣」牽出綠營士氣,其次是汪笨湖《台灣心聲》震撼出更多底層民眾的投票激情。 李遠哲的「

向上提升、還是向下沉淪」說,當時毋庸置疑是 重要推動力。但汪笨湖的政論節目與「228手牽手」能相比嗎?我覺得這個類比並不過分。媒體那種「潤物細無聲」的無形力量是不可估量的。正如去年的美國大選,如果沒有福克斯電視台的政論節目一路為川普的競選搖旗吶喊,川普的當選也是難以想像的。《台灣心聲》開播了一千場,多半時間都是高收視率,曾多次拿下政論節目收視率第一的成績。當時國際大媒體,像美國《華盛頓郵報》、《時代》週刊,日本《朝日新聞》、朝日電視台等,都曾採訪汪笨湖,稱他的節目「開台灣媒體本土化之風」,已形成「汪笨湖現象」。陳水扁競選時的大將,前行政院長游錫堃也認為《台灣心聲》是「本土政權連任的重大助力」。

《台灣心聲》是在南部高雄製作的,首次對北部,尤其是對台北「中國城」主導的政論輿情構成了衝擊。不僅平衡了北部的 媒體生態,更重要的是,汪笨湖開創了用台語講解全球大事、政治新聞的先例。對南部那些聽不太懂捲舌北京話的鄉下台灣人來說,真是天旱遇到及時雨般的解渴!那些鄉下的歐吉桑、歐巴桑,通過汪笨湖那流利、本土、帶著親切鄉情的台灣話(還時常穿插俚語典故)而明白了世界在發生什麼。對台灣的本土化來說,這是一個空前的突破,也是促使本地人覺醒的重要貢獻。 我不懂台語,但有很高段數的人說,汪笨湖用台灣話,什麼世界大事都能講,講得自然、流暢,還充滿激情!台灣人經歷了在自己的土地上講台語要被罰款的時代之

後,汪笨湖在全國電視上用台語講解世界大事,這不僅創造了一個記錄,也著實讓講台語的台灣人聽著過癮了一把。 汪笨湖的「戶外開講、廟前直播」更具獨創性,是以前電視政論所不曾見過的。我曾多次參加他的「戶外開講」節目,看著台下黑壓壓幾千甚至上萬(高潮時超過兩萬)的現場觀眾,汪笨湖在人群中間,手持麥克風,像極了詩人李敏勇讚譽的「遊俠」,以他渾厚、底氣十足的聲音,挑動起全場觀眾的情緒,讓每個來賓都心潮澎湃,彷彿置身於大歷史之中,你的命運與台灣緊密相連! 從形式上說,那種戶外開講,是很難掌控的群眾場面,觀眾多、又是現場直播,不能有半點差錯。汪笨湖不拿提綱草稿,單槍匹馬,拿著一只麥克風,像唐吉訶德一

般,遊走在人群中間,振振有詞,口若懸河,激情奔放,互動熱絡。那真是一種本事,一個天賦,或者說是一個大眾媒體的天才! 他經常安排現場觀眾提問,我目睹了這樣驚奇的場面:那些台灣鄉親,不是提問,而是發言痛斥國民黨的專制統治!那些發自心底的烈火般控訴,燃燒了整個會場!後來不讓鄉親拿話筒了,因為他們拿住就不放,死死攥住,要一直講下去,他們終於有了說話的機會!最後由節目組人員攥著話筒讓鄉親講話,但鄉親們講了就不想走,還要繼續講,最後得找人把他們抬下去,那期間他們還在掙扎著講⋯⋯ 那場面讓人看著想流淚。 六十年,一個甲子,台灣人在自己的土地上做二等公民,沒有講話的機會,甚至講自己的語言也要被罰款

。終於,在汪笨湖的《台灣心聲》上,他們有了講幾句話的機會,而且是現場直播、向全國的台灣人民講話的機會,他們感慨,他們激動,他們不能自制,胸中憋著千言萬語,要說出來,說給那些心底有良知、有同情、有回音壁的人們……那是我這輩子親眼目睹的最震撼的場面之一,那種激情,那種衝擊,那種血淚控訴的火爆場面,至今仍歷歷在目!而這機會來自汪笨湖,他掀動了一湖之水,台灣沸騰了! 當然,跟我們每個人一樣,汪笨湖也會出錯。人無完人,水至清則無魚。如果要求完美,那我們在人生的道路上就很難有朋友,在理念奮鬥的征途上就很難有戰友。汪笨湖勇於認錯、追求真理的心胸與大氣,也是在中國文化薰陶出的文人中鮮少見到的。大家都知道,

笨湖曾經追隨李登輝而打扁。這裡有理念因素,因李登輝卸任後成立「台聯」,主張「制憲正名建國」,更是台獨的方向。而陳水扁上任就宣稱「四不一沒有」,讓對綠營新政府頗具期待的汪笨湖很不滿。 在陳水扁卸任被起訴的最初階段,汪笨湖不僅接受了李登輝的觀點,也跟很多台灣人一樣,受泛藍媒體鋪天蓋地宣傳攻勢的影響,沒有看清主導該案的政治因素和背後的嚴重司法不公,所以也是痛罵陳水扁。但在認清了國民黨馬英九政治追殺陳水扁的事實之後,他又挺身而出,強力為陳前總統的司法人權奮力吶喊,發出不平之聲。歷史學家李筱峰先生在悼念文章中特別提到這段,他說,有人認為汪笨湖「善變」,「我倒認為是他勇於修正自己,他的變,是基於一種

是非之心。」 汪笨湖的大氣,還表現在他對朋友不同意見的包容。在紅衫軍倒扁時,李登輝前總統在家裡宴請調查扁案的陳瑞仁檢察官(嚴重司法違規)、跟倒扁總指揮施明德密會、發表各種批扁(甚至反台獨)言論。我當時發表長文(並製作演講視頻)痛批我曾力挺過的李登輝。那些文字和視頻可能是綠營中對李前總統批評最嚴厲的。汪笨湖那時還跟隨李登輝,情同父子,但他並沒有像李前總統周圍的某些人那樣跟我翻臉,甚至都沒有跟我爭論和勸阻,他尊重我的看法。我回台灣時,我們依舊像以往一樣見面,他雖然轉達了李前總統對我的不滿,但仍然是真誠、親切地以朋友相待。笨湖兄這種「大氣」在文人中也是不多見的。 汪笨湖的大氣還體現在敢於

公開認錯。李筱峰在文章中提到,他有次上汪笨湖的節目,期間談到陳菊市長時,汪笨湖口中「出現了一些人身攻擊的情緒字眼」。中場休息時,李筱峰抗議說:「你用這種字眼形容阿菊仔,不應該,有失風度,我希望你下半場一開始就要道歉,否則我以後不再上你的節目!」結果汪笨湖立刻認錯,並在下場節目中「對著鏡頭鞠躬認錯,向觀眾及阿菊姐致歉,承認自己做了糟糕的示範!」李筱峰讚歎說,汪笨湖「如此認錯改變,是『近乎勇』的表現。」 中國人最壞的毛病之一是「死不認錯」。而在汪笨湖這裡,他知錯能認,並勇於糾正。他後來力挺陳水扁的司法人權,不惜得罪反扁的李登輝和電視台老闆等,在電視節目中一集一集不停地講,也是一種變相的公開認

錯、糾正。對人與事觀察入裡的黃越綏大姐在追思文章中說,「汪笨湖的優點是明理且事後能冷靜沉思。」 對我個人來說,當年每次到台灣,笨湖兄都邀請我上他的節目。雖然他是台語為主,但他總是特地照顧我講華語,也幾次給我專訪,一起交流、探討對中國和台灣政治的看法。最令我感佩的是,在節目上,在沒有任何準備的情況下,他可以像相聲演員那樣跟你配合,丟球、找段子讓你發揮。他甚至奇想,要安排我到南部學台語以便上他的台語政論節目。可惜我的台語還沒學(當時就知難而退),他的節目就被關了。 再回台灣,笨湖就開始關心我是否能上其他人的節目。在他自己都鬱鬱不得志、才華無處施展的情況下,仍很認真地關注我有沒有講話的機會

。而且在他自己都要靠賣水果維生的情況下,還如兄弟般關心我的生活,甚至問到有沒有醫療保險等。那種溫馨的關愛之情,暖人心窩,一直讓我十分感動。2006年我父親去世時,笨湖是在網上看到報導,特地發來電郵,讓我節哀。一個看似很粗獷的男人,卻有很心細的一面。 去年5月我在彭文正先生的《正晶限時批》節目上,談到有國民黨人到幾家電視台警告,說我是「外國人」,上節目是「非法打工」,企圖阻止我在台灣上節目時,不由自主地談到我因反共、支持台獨被中共列入黑名單,二十多年不能回家,父親去世也無法送最後一程的悲慟和永遠的遺憾。笨湖看到這段電視,潸然落淚,與我同哭。我當時並不知道,是這次在編輯「汪笨湖紀念文集」時,

才在他的臉書上看到。笨湖兄這種俠骨柔情實令人動容。黃越綏大姐也看出這一層,她說,「體碩高大的他,看似霸氣十足卻又慈悲並念舊。」 《政經看民視》去年8月開播,我當時在台灣參加節目,笨湖兄更是三天兩頭來電話鼓勵、加油,告訴我收視率如何如何,然後再痛罵一頓跟我講歪理的國民黨人。每個人都喜歡自己思想和性情的共鳴者,笨湖兄對我的理解和支持一直令我心存感激。 笨湖走了。再回台灣,那裡景色依舊,但沒有了笨湖,再也聽不到他那底氣十足更親如兄弟般的喊聲,「長青呵⋯⋯」,再也看不到他侃侃而談時的神采飛揚,再也感受不到他那匹夫救國重擔一肩挑的氣勢,再也等不到他在節目上的那句口頭禪「重點來囉」,那種傷感真

是難以名狀! 《蘋果日報》總主筆卜大中說,汪笨湖是接地氣的,他就是地氣!太到位了,笨湖兄,你就是地氣,你的《台灣心聲》就是地氣,地氣就是真正的重點。 汪笨湖是朋友,更是戰友。在任何一戰的征途上,都會有戰友倒下;但也一定會有人接著去完成那多少人傾盡心血卻未竟的事業,那是為我們自己的自由和做人的尊嚴而戰。 ──2017 年 3 月 20 日於美國 (作者為旅美中國異議作家) 汪笨湖就是地氣 /卜大中 台灣政壇近年來流行講「接地氣」,就是政治和選舉要接上基層鄉土的所有插座,才可能勝選。造句:接地氣──國民黨因為沒接地氣,以致於在最近的兩次重大選舉中慘敗。 我和笨湖兄只是點頭之交,

在公共場合見到互相微笑握個手,從不曾私下見面交談,所以我不敢號稱我是他的朋友。因為不熟又不能裝熟(很想),所以無法寫到他的內心幽微之處。好在他是公眾人物,可藉由他的公眾活動找出他的理念、思想、立場等外殼的模樣;至於殼子裡面的人格特質、精神樣貌、心靈圖譜就不是我能力所及,讀者可以看他的至親好友所寫的追思文章。 笨湖兄整個人都散發出一種鄉土的氣質,而這個氣質在台灣 民主化之後變成主流氣質。以往威權時代的主流氣質是外省人那種揉合自以為的儒家、黨國體制、道統法統、一口標準「國語」、自視為高級外省人,主要是軍公教統治階級的思維,他們穿的是京戲戲服,唱的是帝王將相的宮廷故事、傳的是舊封建加小農意識的社會

中所想像的忠孝節義。 笨湖兄是顛覆這套論述系統最厲害的人物。他和其他台灣本土菁英聯手從邊緣攻陷中心,把台灣本土意識樹立成新中心、新認同、新趨勢、新流行,深刻地影響到青少年一代,出現整代的 「天然獨」,完成極為困難的「典範轉移」使命。 笨湖兄是繼承李登輝本土意識優先的推廣者,本身處於新舊過渡的關節點:政治上從舊的威權政治轉向民主政治;經濟上從大量生產和代工的舊窠臼,轉往數位電子的新科技和客製化生產方式;社會上從集體化僵固的封建結構,轉變成多元、個體化的靈活彈性結構;文化上從硬到軟、從一元到多元、從大中國主義到台灣本土主義……都可以看到笨湖努力奔走呼號的身影。電 視、廣播、報章、雜誌、演說、座

談,只要能傳達出去的他都不放過。摧毀舊體制他固然沒太多作為(時機的緣分未到),但催生新體制和新意識,他的功勞可大了。 國民黨距離地氣太遠,高高在上,脫離社會,終於崩盤。他們不懂民主社會「所有政治都是地方政治」這句話的智慧,當然更沒有心念去就教笨湖一類的人以得到對社會基層的認識與知識。 如何接地氣?笨湖的言行思想就是地氣,更精確地說:「笨湖本人就是地氣。」(作者為台灣《蘋果日報》總主筆) ※ ※ ※

劇情短片《帶媽媽出去玩》創作理念與製作說明

為了解決民視台灣傳奇播出時間 的問題,作者隋淑芬 這樣論述:

畢業製作《帶媽媽出去玩》是描述一個偏鄉中年夏昌明,為了照顧八旬失智又失能的老母,被迫失業在家親伺起居。在身心俱疲、經濟拮据等多重壓力下,他假藉帶媽媽出去玩,最後把母親遺棄在火車上的故事。本片是一部寫實風格、家庭親情類型劇情短片。在創作發想時,有部分內容取材自個人擔任三次照顧者的經驗,加上田調,和到長照家庭一日生活體驗後,綜合多名真實案例的生命故事改編而成。擬藉劇中一名進入重度失智媽媽個案,探討社經雙重弱勢、單親家庭獨子的照顧經驗,及其面對失智症長照的挑戰。全片以照顧者的角度為敘事觀點,主軸聚焦在全職照顧者的內外部壓力,包括生理心理疲憊與家庭經濟社交困境,也旁及夫妻、婆媳間的衝突關係。本片無意

臧否人性善惡,也非凸顯政府在長照政策上的顢頇。而是探討高齡化社會激增的失智、長照問題背後,對家庭帶來的衝擊與人性試煉。企圖藉由棄養的人倫悲劇結局,反映人們內心深處無能為力的痛苦與掙扎,帶出社會底層邊緣人物在面對漫長艱辛照顧過程中的兩難處境。本論文架構分為五個章節:第一章緒論,說明筆者的創作歷程與脈絡,以及本片的創作背景、源起和目的。第二章文獻探討,透過爬梳國內外文獻及相關影像作品,佐證影片的社會現象與書寫依據。第三章創作說明,說明影片的架構與創作基調。第四章作品執行方式,記錄作品從籌備、拍攝到後製的過程,其中也詳述拍攝過程中所面臨的困難及解決之道。第五章放映與結論,收集影片放映後觀眾的提問回饋

,以及影片製作過程中的感想、檢討與結論。最後附錄拍攝劇本、影片實際支出表、製作時間表、兩岸映後座談紀錄,及演職人員名單等資料,希望提供日後拍攝相關主題者一些參考。

我帶孩子登百岳:勇氣×毅力×挑戰自我,向上人生從小學習

為了解決民視台灣傳奇播出時間 的問題,作者黃義良 這樣論述:

登頂,源於對純淨的嚮往! 培養孩子勇氣、智性和靈性,山林是最棒的場景! 有什麼是比相信自己、克服自己、超越自己,來得更直接的教育! 黃家小隊十年來締造「八十座百岳」的登頂紀錄, 用行動證明,孩子可以勇敢走出舒適圈, 在大自然裡克服萬難、迎接挑戰! 鼓足勇氣對自己說:再撐一下,就成功! 爬幾千公尺山峰或許不易,但爬山的耐力、勇氣和膽識卻是值得學習的!黃家兄妹從二歲多起,就登上三千公尺以上台灣百岳,至今在爸媽陪同下,踏遍台灣五分之四的百岳高山,在山林裡揮汗、克難、挑戰,在五大山脈頂峰留下一次又一次珍貴的成長回憶! ◎走進大自然學校,靈性和智性的薰陶 帶

二歲多的孩子攀登三千公尺高山,你覺得不可能嗎?黃家小隊一家四口以行動告訴你,絕對可以!自二○○三年起,偶然機緣下,黃家夫婦第一次帶領二歲多的兒子阿寶登上百岳入門山──石門山,從此,登山成了黃家的親子活動;等到女兒小妞二歲十一個月,第一次登上奇萊南峰,黃家小隊焉然成軍。 ◎什麼樣的教養態度,讓二歲多的孩子爬上三千公尺高山? 身為教育博士,也在大學開授「親職教育」課程的黃義良,對教育有其獨特的想法。黃義良認為童年是為孩子準備「沃土」的階段,一旦孩子的情感產生對美的感受,對未知而新鮮的事物感到欣喜,對萬物同情、讚嘆與愛,就會想去認知這些讓我們產生感情的事物,日後便可長成知識和智慧。 在

黃義良眼中,大自然是座沒有屋頂的教室,有著探索不盡的豐富能量。因此,他們全家喜歡親近山林,在山裡陪伴孩子成長。 ◎淬鍊勇氣和耐力,引領孩子挑戰自我 顛與險的高山,無疑是體力、耐力與勇氣的試煉場,在在考驗著登山者的膽識與智慧!登山過程中,無可閃避地會遇上得攀岩、溯溪、渡河的重重難關;稍不留神,就遇上生病受傷、天候驟變、酷寒、迷霧、雪深難行等考驗,如何發揮勇氣,沉著應變,穩住腳下每一步,是登山時最有價值的收穫! 黃家小隊對大自然抱持信仰和敬重,絕不強行攻頂,必要時就「撤退」。安全考量,他們曾在山屋中躲避強勁風雪,一休就是五天;在中央山脈主稜上九天旅途中,有六天不曾遇見其他山友,期間如

何排遣枯燥寂寥,是全家人一起學習的課題。隨遇而安,在新竹五峰鄉夜宿觀霧山莊附近的一間大廁所;登南橫三星,沿途峭聳濕滑,步步驚心,甚至挺過四千六百步階的艱難考驗;逆走中央山脈南二段,第七日從雲峰下到拉庫音溪山屋,得連續走上十四小時,沿途稍不慎就會扭傷倒跌,孩子自告奮勇擔任先鋒,隨時播報路況,全家人完成了不可能的任務! ◎高山之美,只獻給願意親近的人 山林的美,只有登上高山的人才能見識和體驗。山是河流的起點,在高山上,有機會帶孩子看一條河的源頭,以如此方式記憶著一條河,這輩子大概難以忘懷。高山湖泊儼然是山裡的綠洲──嘉明湖在陽光下閃亮如一顆純淨的寶石,親眼目睹,美得教人屏息!瞬息萬變的高

山也充滿著神祕色彩,山嵐、迷霧、雲瀑在山中快速變幻著姿態和光影;出其不意,山羌、水鹿、黃鼠狼倏忽掠過眼前,誰說登山不是在上一堂活生生的自然體驗課呢! ◎遠離文明城市,簡樸中培養純真心性 在充滿靈性的高山上,得以清楚照見內在本心,更意識到文明有時是多餘或不必要的。在山裡,一切簡化之後,孩子的感官得以充分開啟,想像力、好奇心、感性特質更加敏銳發展! 幾年登山經驗下來,黃家小隊的兩個孩子的確養成簡樸的心性,兄妹倆不迷戀電子產品,破例外出吃個自助餐就開懷不已。黃義良看見大自然對孩子心性和意志的陶冶起了驚人的作用,更堅信應該放下3C產品,偶爾遠離城市生活;孩子在大自然的薰陶下,更能回歸純真

本性,孕育寬闊的視野和夢想。 ◎親近自然,用自家的方式陪孩子成長 黃義良說:有什麼是比相信自己、克服自己、超越自己,來得更直接的教育呢!這是黃家小隊一路走來的心聲。 教育家瑪麗•勞茵女士的至理名言「去沒有人去的地方,做沒有人做的事」,或許過於困難,也不見得適合每個家庭,然而藉由黃家小隊親近自然的案例告訴我們,可以帶孩子向大自然學習,儘管只是親近一座郊山,走一條步道都好,用自己的方式陪孩子成長。孩子在大自然中,得以開展視野,獲得無窮能量,養成日後所需的堅韌性格。一切並不難,就從愛和陪伴開始! 本書特色 1. 這是一個用心陪伴孩子的個案,引領親子一同親近自然、洗滌心靈

。全書以精彩的圖文呈現自然山林之美,藉黃家小隊的案例,探討大自然反饋人們的多元啟發(胸襟、抗壓、想像力、好奇心……),並記述親子雙方各自的學習、成長和收穫,以及登山過程趣味、難忘的點滴。 2. 克難、勇氣、毅力、耐力、膽識等積極向上的人格特質,是現代孩子少有的,藉黃家小隊登山個案,引導父母思考自家教育或許欠缺或仍待努力的部分,去培養孩子這些重要的特質。 3. 大自然的靈性及無窮智識給予人深厚的啟發。親子一同親近自然,培養簡樸心性,追求內在更飽滿的價值。 4. 書中精選適合親子共遊的13條登山路線,並提供實用資訊,包括:如何規劃登山遊程?登山產品選購技巧、價位

分析、各項裝備之功能,以及必要的體能鍛鍊、登山注意事項等,是一本親近大自然的實用指南。 熱情推薦 李偉文/作家、荒野保護協會理事長 李李仁/知名藝人 李玉律/台南市文化國小教師 吳俊彥/《自由時報》副總編輯 林金鵬/中華醫事科技大學校長 洪震宇/文字工作者 陳藹玲/富邦文教基金會董事 陳麗如/兒童福利聯盟基金會執行長 程 鯤/歐都納董事長 曾國榮/環宇廣播電台《爸爸同學會》節目主持人 葉玉珠/政治大學師資培育中心特聘教授 廖文彬/公視《下課花路米》製作人 鄭邦鎮/台南市教育局長 鄭新輝/高雄市教育局長 蕭青陽/

旅行藝術家 戴勝益/王品集團董事長 鍾錦織/幼稚園教師 (依姓氏筆畫排列) 這是一本令人感動的書寫,黃家小隊的個案也許不是每個家庭都能複製的,但另類的山林教育觀點,卻為我們開啟了無數扇窗。窗外的風景,有父母懂得放手、讓孩子吃苦學毅力的哲學,有全家人一起完成夢想的喜悅分享,也有台灣山林之美的視界和一般級的推薦路線。──鄭邦鎮/台南市教育局長 只有在最真實的情境裡,才能考驗出孩子們的膽識、智慧和勇氣,這絕非那些只願待在冷氣房、看電視或上網的年輕人可以達成的;而孩子們之所以能養成堅毅的人格、懂得感恩惜福,相信大部分是來自父母的陪伴、鼓勵與安慰的力量,以及能夠全家一起相互

扶持,共同完成夢想的希望與幸福感。──鄭新輝/高雄市教育局長 這是一個成功的親子關係經營與另類教育的典範,值得許多父母深思與學習。黃家父母藉由登山的親子活動,給予孩子成長最重要的愛、陪伴與支持;透過一次一次的自我挑戰,培育孩子的復原力與問題解決能力;藉由登山目標的追求,引導孩子建構人生的意義;並透過體驗大自然之美,啟發孩子的想像力與好奇心。這些透過真實生活體驗所培育的正向特質,是啟發孩子學習動機之鑰,也是未來致勝的關鍵。 ──葉玉珠/政治大學師資培育中心特聘教授 僅僅只因對壯闊山林的孺慕之愛,單單只為陪伴兒女成長的慈祥之愛;純粹源自於體現超越自己的生命之愛;山路的坎坷難行、氣候的

詭譎多變、兒女的稚嫩力弱,長輩的牽掛擔憂……從來不是黃家小隊親近山林曠野的「阻礙」。──李玉律/台南市文化國小教師 「一同攀登台灣五分之四的山岳,作者帶著孩子親近了地球母親,也拉近了兩代之間的心。在焦慮不安的世代中,這樣的做法非常值得學習效法!」──陳藹玲/富邦文教基金會董事 大自然富有開放而且令人敬畏的力量,黃家小隊挺身親近它,獲得心靈的洗滌和人格體力的鍛鍊,是父母傳承給孩子最好的身教。台灣多山,處處是山林教室,希望更多家長陪伴孩子,一起來挖掘老天賜予我們的無盡寶藏。──程鯤/歐都納董事長 教育不只是學習競爭力,而是對生活的感知與創造力。大自然是最好的老師,山是最安靜

的智者,哪怕只登一座山,都能體驗到生命的意義。──洪震宇/文字工作者 給忘了背背包的人:兩個年輕人相約登山追求夢想,爬沒多久,其中一位聰明的說:「不如把背包就地藏在路旁的草叢裡,這樣就可以減輕承重,加快攻頂速度。」費盡力氣終於登頂,只是這時好朋友兩兩相望才想起,要打開夢想的那把鑰匙,竟放在山下那只背包裡。──蕭青陽/旅行藝術家

離鄉背井的湖南味──眷村第三代的尋根之旅

為了解決民視台灣傳奇播出時間 的問題,作者蔡明媛 這樣論述:

1949年,數十萬跟隨國民政府來到臺灣的軍民急需安頓,因此形成臺灣獨有的眷村居住型態。「眷村」是臺灣特殊時空背景所產生的一頁歷史,隨著時間的變遷,它代表的已不僅僅是一代人的房產,更是臺灣重要的歷史記憶與文化。移民們把原本對家的記憶在臺灣以飲食的方式重現,順著歷史的長河,為臺灣自原住民時期始便已多元發展的飲食文化增添新的風貌。我的爺爺即來自中國湖南,是1949年跟隨國民政府來臺的其中一員,為當時人們口中的「外省人」。 因此,本研究目的有三:一、爬梳眷村的形成背景與生活特色;二、探討移民帶來的飲食影響;三、追尋湖南菜在臺灣的發展軌跡。本研究透過文獻分析、口述訪談後發現臺灣隨著時代的變遷,移民帶

入了原鄉地區的飲食習慣,在這片土地上成長出獨特的文化果實。隨著1949年前後的移民來臺灣後形成的眷村菜,跳脫傳統中國八大菜系以地域範圍形成的方式,融合各地方菜系特色而形成了混合風格的獨特菜系,其中湖南菜歷史悠久,特色鮮明,尤以「辣」與「臘」味出名,民初祖庵菜出現後,使湘菜奠定重要地位。祖庵菜其名來自民初大家,亦為近代史上重要人物之一的譚延闓,並與臺灣湘菜有著一脈相承的直接關係,也以融合、創新的烹調方式,為傳統湘菜注入新的創意。隨著時間的流逝,老舊眷村一一拆除,也拆掉長輩們那個年代的生活軌跡與歷史。我寫下這篇論文的初衷,是為了尋根,也想為動盪年代來到臺灣落地生根的爺爺與逐漸凋零的眷村記憶,留下紀

錄。

民視台灣傳奇播出時間的網路口碑排行榜

-

#1.民視週日十點檔《台灣傳奇》慶開播1周年!新單元「菁埔夫人」

2個單元「菁埔夫人前傳」演員林久登、陳星、李璇、郭羚、林旭、陳樺樺、黃妙如、瑪利亞、吳奇聰、王子華、陳宗毅、施羿慈、楊蕙瑄、一玄法師以及「荷花怨 ... 於 today.line.me -

#2.與阿嬤的童年回憶「台灣奇案」睽違22年翻拍新版 - 噓!星聞

「台灣奇案」是民視1999年開播的長壽古裝單元劇,大多改編台灣民間傳說與廟宇故事,有時還會邀請政治人物、廟方人員及在地民眾參與演出。由郭美珠以押韻口 ... 於 stars.udn.com -

#3.台灣傳奇 - Wikiwand

民視 無線台 · 臺灣 · 2022年5月1日- · 每週日22:00-23:30. 每週一至週五18:30-19:00 (2022年5月2日至2022年10月31日). 於 www.wikiwand.com -

#4.綜合頻道目前播放節目- nio電視網

頻道 時段 目前/下一節目 愛爾達綜合 23:00 錦心似玉(12)(重播) 愛爾達綜合 00:00 萌妻食神(21)(重播) 緯來育樂 23:00 老子傳奇#7 於 www.niotv.com -

#5.《台灣傳奇》每週一下午3點更新 - YouTube

台灣傳奇 EP61 菁埔夫人前傳(7) · 民視戲劇館Formosa TV Dramas. 民視戲劇館Formosa TV Dramas. •. 143K views • 2 months ago. 於 www.youtube.com -

#6.記得喲今天晚上22:00民視台灣傳奇,新單元「定財金」首播❤️

記得喲今天晚上22:00民視台灣傳奇,新單元「定財金」首播❤️ ... 復仇」的「劉青彩」,本名吳奕宸可愛的小妹妹,女性復仇尚未播出,可以期待一下這妹妹的演出喲☺️. 於 www.instagram.com -

#7.20世纪中国小说的心理与文化探寻 - Google 圖書結果

(5)沈既济:《枕中记》,鲁迅校录:《唐宋传奇集》,济南:齐鲁书社1997年,第15页。 ... 却是整整一个世纪的蹭蹬坎坷:20、30年代在上海,50、60年代在台湾,80、90年代在海峡 ... 於 books.google.com.tw -

#8.盛京時報 - 第 75 卷 - 第 213 頁 - Google 圖書結果

恐各軍借此而發生別故途電防徒一千數百名到出滋擾帘柜瓷麻芳鎮守使及東荒鎮安使石料合各家各翳電書電紙速爲呈邀【峯等率隊往到摊已潰散地方安勿稍留存以防说'云仍由縣 ... 於 books.google.com.tw -

#9.LiTV立視線上影視-台灣No.1 高清正版線上看

LiTV台灣最大合法正版高畫質線上看電視,400個頻道及6大館隨選影片,新聞、電影、台陸日韓戲劇、綜藝、動漫,各類免費內容,多螢跨載具觀賞,精彩隨時看。 於 www.litv.tv -

#10.世界年鑑 - 第 11 頁 - Google 圖書結果

ㄟ ,線覽) :李麗由與賤」)獎:林子公司「甜甜的台灣)天「費王素:費三清二奈利民”萨* ... 人獎:施文炳(鹿港懷古)最佳專輯製作人獎:王正平、王振宇(絲竹傳奇)最佳演唱獎: ... 於 books.google.com.tw -

#11.民視台灣傳奇討論區| Facebook

22:00【台灣傳奇】原播出時段調整~ 將為您播出精彩的1/15晚間10點【最強綜藝秀】春到迎豐年 1/22晚間10點【最強綜藝秀】兔年行大運※註:相關訊息最終以民視節目表公告 ... 於 www.facebook.com -

#12.王德威精選集 - 第 15 頁 - Google 圖書結果

歸根究柢,東方之珠的曲折歷史,不正就是頁頁傳奇?在這樣繁華至極的物質主義環境裡,偏就有人蝸居高樓一一座絕無僅有的城市一座不斷重新琢磨其功能的都會。民勢力與國族 ... 於 books.google.com.tw -

#13.006 民視. - 中華電信MOD

消費高手安美諾美白修護霜(7497)(普). 12:00~ 12:30. 民視無線午間新聞(0)(普). 12:30~ 13:00. 美鳳有約(4764)(普). 13:00~ 15:15. 市井豪門鮮一杯南非國寶茶(86)(普). 於 mod.cht.com.tw -

#14.台灣傳奇| 台灣娛樂百科 - Wiki Index | | Fandom

《台灣傳奇》2022年民視週日十點檔古裝單元劇,為新台灣奇案續集,郭美珠主持,每單元改編台灣鄉野傳奇的故事,2022年5月1日於 ... 頻道, 所在地, 播放日期, 播出時間. 於 tw-entertainment.fandom.com -

#15.500公尺巨龍竄《台灣傳奇》 「小三專業戶」遇有錢渣男遭背叛 ...

【記者蔡依庭/台北報導】民視周日10點檔《台灣傳奇》開播近1周年,收視穩坐同時段冠軍,製作人郭美珠、陳蒼嶺今舉行2個新單元劇開鏡儀式,台灣戲曲 ... 於 tw.nextapple.com -

#16.追尋台灣的風景圖像 - 第 83 頁 - Google 圖書結果

是乃台灣美術史上首宗礦工專題展,鎖定勞動階級為對象的創作題材也是史無前例的。 ... 坑生平首次個展─「九份之美」,引起媒體以傳奇性報導這位至今才現身的礦工畫家。 於 books.google.com.tw -

#17.民间全民电视公司_百度百科

而边拍边播的方式也曾传出部份演员的健康亮起红灯。 正方意见. 从台湾地区本土演员的角度来看,民视仍是中国台湾收视率最高的电视台 ... 於 baike.baidu.com -

#18.節目表

06:00, 民視六點晨間新聞. 07:00, 民視七點晨間新聞. 08:00, 姊妹亮起來. 09:00, 元氣加油站. 09:30, 活力天天樂. 10:00, 消費高手. 10:30, 健康面對面. 於 stb.topmso.com.tw -

#19.民視 - 就是節目表

01:30. 台灣演義(606)(普) ; 02:30. 消費高手安美諾美白修護霜(7477)(普) ; 03:00. 元氣加油站(2625)(普) ; 03:30. 活力天天樂娘家明適保(1094)(普) ; 04:00. 消費高手安美諾 ... 於 xn--i0yt6h0rn.tw -

#20.台劇民視無線台FTV 每週日(日) 22 週日10點-台灣偶像劇場

台劇民視無線台FTV 每週日(日) 22 週日10點. ... 2018-08-19 ~ 2018-08-19. 星期日(日) 22:00 重播, 人生劇展. 嚴正嵐,黃仲崑 ... 電視劇: 台灣傳奇/FTV ... 於 tw.dorama.info -

#21.巨型米龍祈福!《台灣傳奇》要拍「菁埔夫人」一生傳奇

民視 週日十點檔《台灣傳奇》開播近一周年,故事題材創新,收視穩坐同時段冠軍,1日在製作人郭美珠、陳蒼嶺的帶領之下,進行兩個單元的開鏡儀式, ... 於 star.ettoday.net -

#22.《台灣傳奇》兇手原來竟是他?!荷花怨氣終得渡化 - 民視新聞網

四季線上/李姵瑩綜合報導《台灣傳奇》本週播出第七十集第九單元「荷花怨」第九集完結篇。家恩(翁國豪飾)請來大師想驅走荷花(林亭均飾)鬼魂, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#23.民視節目表

19:00, 民視晚間新聞(普). 20:00, 市井豪門(普). 22:15, 姊妹亮起來(普). 23:15, 市井豪門(重)(普). 24:00, 民視無線午間新聞(普). 24:30, 美鳳有約(普) 現正播放 ... 於 www.tvbox.tw -

#24.《台灣傳奇》新單元開鏡王大熊林亭均見劇本冷汗直流

民視 週日十點檔《台灣傳奇》開播近一周年,故事題材創新,收視穩坐同時段冠軍,今天(1日)在製作人郭美珠、陳蒼嶺的帶領之下, ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#25.民視大戲《上帝與上帝公》台南取景黃偉哲今天主持開鏡儀式

原《新台灣奇案》改名為《台灣傳奇》,第六單元《上帝與上帝公》製作人為郭美珠,演員有:許亞芬、林久登、郭羚、邵姿菱、陳星、陳樺樺、張雅棠等人。 劇組人員表示將停留 ... 於 www.tainan.gov.tw -

#26.全部- 電視館- 線上看| HamiVideo - 中華電信

2023台灣燈會開幕活動將於2/5(日)16:30開始直播. NHK新聞資訊台. 22:00 - 22:15. NHK Newsline(普). (免費)非凡商業台. 22:00 - 22:29. 非凡新聞通(普) ... 於 hamivideo.hinet.net -

#27.#民視台灣傳奇 | TikTok

唐鈴痴情台西港之女❤我是海口囝仔~自己從小就很單獨立了,和親生母住一起,從19歲就出社會,找的工作就是飲料店,給人請的員工,飛媽走曝光了我的身份,我的媽媽告訴 ... 於 www.tiktok.com -

#28.「台灣傳奇」相關新聞 - CTWANT

民視 鳳凰藝能演員王大熊、林亭均在《台灣傳奇》新單元「荷花苑」中演出夫妻檔, ... 在劇中客串演出媽祖,可見該劇受到各界重視與期待,然而該戲集4月播出完畢至今已4 ... 於 www.ctwant.com -

#29.【車勢星聞】《台灣傳奇》新單元「菁埔夫人」、「荷花怨」開鏡

民視 週日十點檔《台灣傳奇》在製作人郭美珠、陳蒼嶺的帶領之下,進行兩個單元的開鏡儀式,現場台灣戲曲學院的同學也現場表演一段後空翻「刀馬旦」, ... 於 www.carture.com.tw -

#30.節目表 - 【民視FTV】

如有突發狀況時,播出節目以實際播出為準。 普遍級; 保護級; 輔12級; 輔15級; 限制級. 重播; 首播; 新播; 集數. 網站速覽. 經典回顧 · 戲劇 · 市井豪門 台灣傳奇 ... 於 www.ftv.com.tw -

#31.[傳奇] 台灣傳奇第34集Live - 看板FTV - 批踢踢實業坊

人在做天在看逆天行為別以為可以瞞天過海… 每週日晚間10點民視無線台《#新台灣奇案》 四季線上https://reurl.cc/OkXl17 《新台灣奇案》的播放 ... 於 www.ptt.cc -

#32.【慣老闆郭美珠1】《新台灣奇案》劇組爆糾紛資深藝人槓臨演 ...

22年前,民視推出古裝單元劇《台灣奇案》,改編台灣民間傳說與廟宇故事,製作人是資深藝人郭美珠,播出後收視屢創佳績,一播就是9年。 於 www.mirrormedia.mg -

#33.台灣傳奇取景老塘湖美食愛迪生挑大師串燒炸棚 - 蕃新聞

【記者劉軒縈/臺南報導】當紅【台灣傳奇】民視拍攝清末民初大戲,取景台南學甲區老塘湖藝術村,知名資深演員紅製作人郭美珠,與資深演員台中五路財神 ... 於 n.yam.com -

#34.台湾传奇- 维基百科,自由的百科全书

《台湾传奇》是2022年民视播出中的古装单元剧,改编台湾乡野传奇故事,为《新台湾奇案》的续 ... 主持郭美珠因身体不适,2023年1月15日起重播最强综艺秀、新台湾奇案。 於 zh.m.wikipedia.org -

#35.新台灣奇案 - TV 線上看電視

More videos on YouTube · 頻道:民視 · 製作人:郭美珠 · 節目介紹:改編台灣鄉野傳奇的故事,本劇是《台灣奇案》的續作;而「新台灣奇案」的續作為《台灣 ... 於 tv.wfuapp.com -

#36.台灣傳奇(原:新台灣奇案) - 四季線上

2021年民視古裝劇最新週日十點檔,原班人馬經典再現最精彩台灣鄉野傳奇本劇是台灣奇案續作,改編台灣鄉野傳奇的故事. 於 www.4gtv.tv