民生西路美食的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦TRAVELERLuxe旅人誌編輯室寫的 台北大稻埕,遇見舊城新風景 和韓良露的 台北回味都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台北中山。捷運雙連站︱名家魯肉飯:滷肉飯道地份量少也說明:在【捷運雙連站(美食)】一帶的魯肉飯名單裡,這家位於民生西路上 ... (更多魯肉飯食記:https://goo.gl/5XNpLi)店家的位置就在民生西路與林森北路 ...

這兩本書分別來自墨刻 和有鹿文化所出版 。

最後網站民生西路美食必吃推薦總整理#痞客邦(2021/09更新)則補充:民生西路美食 · 【阿川蚵仔麵線】2021,台北民生西路美食,最強蚵仔大腸麵線 · 台北好吃烤鴨『金馥記工夫鴨專門店』一鴨三吃、鴨肉捲餅、炒鴨架、片皮鴨、士林烤 · [大稻埕] ...

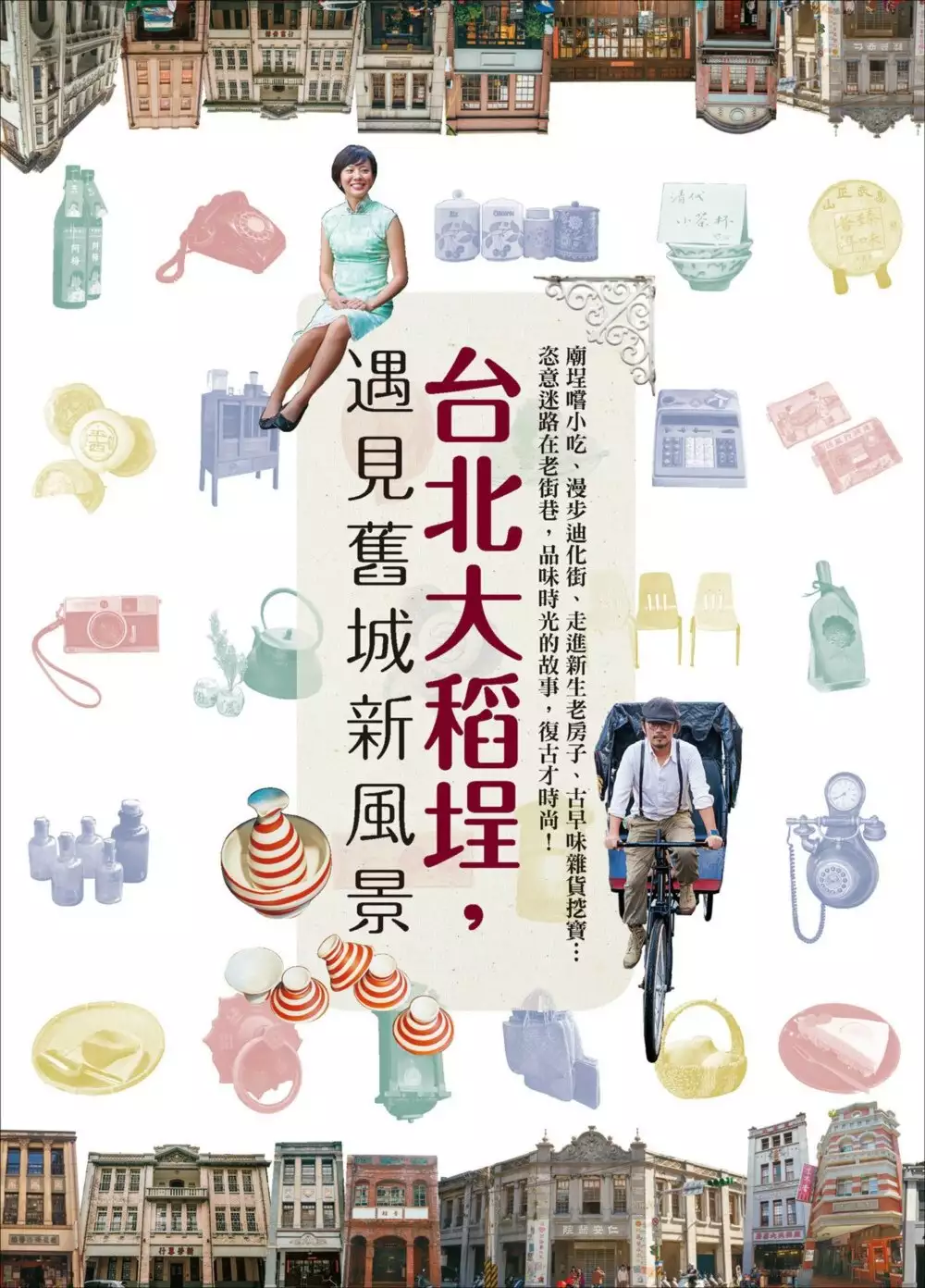

台北大稻埕,遇見舊城新風景

為了解決民生西路美食 的問題,作者TRAVELERLuxe旅人誌編輯室 這樣論述:

廟埕嚐小吃、漫步迪化街、走進新生老房子、古早味雜貨挖寶…恣意迷路在老街巷,品味時光的故事,復古才時尚! 體驗大稻埕的十種方式: 1.慈聖宮廟埕嚐小吃 2.舊建築巡禮 3.品味永樂市場市井風情 4.老街聽故事 5.霞海城隍廟拜月老 6.漫步迪化街 7.走進新生的老房子 8.古早味雜貨挖寶 9.復古才時尚 10.黃昏散步水岸碼頭 走進43個老屋探險╳探索一九二○舊城故事╳plus散步地圖 大稻埕的範圍在捷運北門站到大橋頭站之間,西臨淡水河,往東到重慶北路。這裡是台北初探西方文明的地方,曾經是全台最繁華熱鬧之地,是潮流文化的指標,

大稻埕不僅商業熱絡,更是人文薈萃之地。百年過後,風華絕代的大稻埕看似沉寂,然而那份文化DNA卻保留了下來,美麗的古蹟建築蘊含深厚的生活文化,屬於現代青年的新創小舖也為這處舊城注入新概念,新舊撞擊,東西混同,大稻埕的美麗一言難盡。 *街屋建築故事 辜家鹽館、陳天來故居、李春生紀念教堂、莊協發商店、新芳春行、葉厝、靜修女中…屋面小但其實別有洞天的大稻埕建築,或巴洛克或閩南式建築,似乎有道不盡的迷人故事。 *大稻埕節慶同樂 從新春喜慶前最人氣年貨大街,到8月的音樂煙火節,再到10月開始為期一個月的國際藝術節,以二○年代造型踩街遊行,享受這片土地的絕代風華。 *跨

越時空的藝文體驗 是咖啡館、雜貨舖還是書屋、烘焙教室?很難替這些有故事的美好空間下定義,那就大膽走入,在新生的老房子裡尋覓自我。 *佐進光陰的滋味 迷戀老屋裡的咖啡與茶香,還有滿懷心意的精緻料理,經過歲月醞釀的滋味,總是純粹動人。 *沉浸在雜貨時光 或許是刻印著往日風光的古物舊貨,或許是設計師嘔心瀝血的新創小物,在老屋懷舊氛圍的加持下,雜貨迷來到這裡怎能不痴狂? *品味百年老舖 時光流轉仍屹立不搖的老舖,怎麼都得細細品賞,不僅能嚐到讓人留戀的百年滋味,還有那份更難得的文化底蘊。

民生西路美食進入發燒排行的影片

店名:小洪麵線 鴉片粥

電話:02 2521-5427/ 0921-120016

地址:台北市民生西路45巷3弄17號 ( 星巴克後面一條巷子裡 )

營業時間: am06:00 - pm13:30

公休日:星期日

FB粉絲團:https://www.facebook.com/%E5%B0%8F%E6%B4%AA%E9%BA%B5%E7%B7%9A-%E9%B4%89%E7%89%87%E7%B2%A5-1530820117158748/

關於:

台灣傳統風味的蚵仔麵線及廣受好評的各式稀飯,因位於馬偕醫院隔壁,十分適合年長者及小孩吃的美食料理,不但受到當地好評,已經成為國內外旅客必吃的道地台灣料理!

店名:天祥蚵仔麵線

電話:02 2550-5596

地址:台北市大同區錦西街38巷4號

營業時間: am06:30 - pm17:00

公休日:星期六 星期日

#Meck大叔#小洪麵線鴉片粥#天祥蚵仔麵線

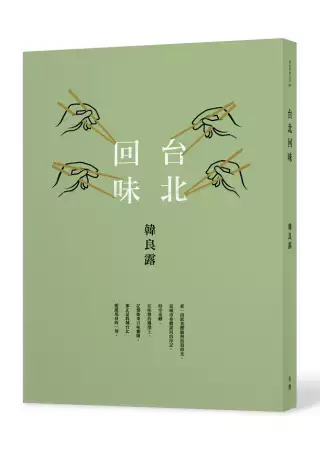

台北回味

為了解決民生西路美食 的問題,作者韓良露 這樣論述:

那一段飲食體驗與街道時光,是城市身體認同的印記。 時空流轉,在味覺的邊境上, 記憶如果百味雜陳,卻正是我城台北緩緩現身的一刻。 ★台北文學獎得獎作品、台北文化獎得主睽違多年,最深情的台北告白! ★台北的多樣,台北的滋味,台北的記憶,讓韓良露說到你的心坎裡! 我何其有幸,生在滋味如此纏綿悠長的台北, 我將永不厭倦地當個台北說食人,讓這個城市的飲食之味永遠流傳後世。 若時代可以咀嚼,吃到口中的食物往往成為歲月的寓言,領人通往時光記憶迷宮,「最溫暖的女巫」韓良露一口一口將台北吃進肚子裡,貼蘊著靈魂,記憶與時光讓所有的食物發亮,那些點點光火,正照亮台北的今昔,台北的

各種角落。 《台北回味》將沿著盆地行走,從繁華退盡的大稻埕、艋舺,經西門町、林森北路、東門町,往南到激昂青年時光的溫州街、羅斯福路,往北至幼時成長的天母、北投,而往東則到東區以及信義商圈。韓良露書寫街區的演化、時代的精神,以飲食為回味過去時光的線索,以味覺爬梳自己人生風景;以「後味」描寫牛肉麵、冰淇淋、麻辣火鍋等等在台北街頭的興衰與流轉。台北種種喧騰與疏離,混亂與共生,重重疊疊的食物印記,那便是她記憶台北的方式。 寫飲食,寫記憶,台北各處,都有韓良露回味的痕跡── ● 飽經滄桑的【圓環】 「我曾在某些周末晚上,和阿公、阿嬤、阿姨到圓環逛小吃,還記得那種熱騰騰的都市活力……

『進來坐人客』。選定後坐下的客人,也通常不會在一家就吃飽喝足,總會留一些胃口再多吃兩三家,這才是真正的續攤,每個人在此都獲得簡單實在的口腹滿足。」 ● 飲食大熔爐【西門町】 「美觀園的日式特餐只宜懷舊的人吃;一塊冷豬排佐番茄醬,加上兩片洋火腿,旁邊再放一點高麗菜沙拉加美乃滋,到底好吃在哪,我迄今仍說不出來;但我迄今每次去,都忍不住點這道童年起就吃的東西。味覺是時光的咒語,童年味、家鄉味,都是個人獨特的咒。」 ● 生活美學之地【永康公園】 「小公園(錦華綠地),周遭一些賣老茶的、老理髮廳、老舊貨店,夾雜著年輕人創業的有風格的二手衣店、二手家具店,這些店和東區那些有牌子的店都不

同,每一個店都像在述說某個主人想過的人生。」 ● 大學時光【公館、師大周遭】 「那個時代也沒真正關心哪一種單品咖啡或哪一款的義大利咖啡好喝,大家喝的都是青春和時代的味道;鄉土文學、本土音樂、社會改革,那是一個一切還沒開始分裂的時代,文藝青年都相信別人的善意,沒有誰給對方扣帽子,因為當時還是七十年代,大家有共同的夢。」 ● 動靜皆宜的【天母】 「在涼風似水的夜裡,我走在三十年前走過的小路,想著未來三十年天母或我自己又會有什麼變化呢?走遍世界的我,十年前還覺得自己或許可以終老於倫敦、巴黎或京都,現在卻知道不可能了,我只想終老於天母。我希望到時仍有些安靜的小路,一些老店讓我能回憶

時光。」 寫吃食,寫店家,餐點上桌時,都有韓良露口腹的記憶── ● 【台菜】混血個性 「台灣菜的特色究竟是什麼呢?……或許是『混合菜』...不僅源自閩菜,多湯菜,刀工細密,調味酸、甜、淡,而且多用沙茶、蝦油、紅糟、桔汁;再因日據五十年,日本料理的影響也滲入台菜,如燒烤鰻魚、生魚片、龍蝦片、洋芋沙拉、蒸蛋等,也常見於台菜宴席。」 ● 鄉愁【牛肉麵】 「牛肉麵是打發一餐的良伴,不須隆重,亦不嫌寒酸,又深具台灣風情,每到國外,牛肉麵常在午夜夢迴浮上心頭。區區之物,何等魔力,凡牛肉麵癡者,必有所會心。我曾在洛杉磯開上兩小時車,只為吃上一碗台灣人去開的『半畝園』牛肉麵,真可嘆也

。」 ● 【西餐】想像 「『台式西餐』則受日本影響,像民生西路的老店『波麗路』就是其中代表。……湯多半是俄式羅宋湯或玉米湯,頭盤則常常是火腿洋芋沙拉,主菜最普及的有俄式炸豬排、起司烤魚(蝦),甜點則大多是雞蛋布丁...而最後上的咖啡或立頓紅茶,也都不是平常人家會喝的東西。」 ● 【冰果室】物語 「談起小時候常吃的手工雞蛋杯,用鐵盒子裝的圓形杯球,鐵盒中還有一橡皮筋,吃完冰後,這個橡皮筋還可用來彈人。當大夥講起這些陳年往事時,每個人都變得興奮不已,都覺得雞蛋冰好吃極了。但也許真正好吃的不是冰,而是每個人對時光的懷念,是時光把滋味變美。」 ● 人生【麻辣】 「麻辣之味

,從早期少數人的癮頭,在八十年代後,卻因麻辣火鍋大風行,成為台北飲食風景中很重要的面貌。尤其是東區,各種自助式或頂級的麻辣火鍋專賣店一家一家開張,而吃麻辣火鍋的人,以從事娛樂、媒體、夜生活工作者最多。」 名人推薦 ★林懷民、蔣勳、嚴長壽、陳浩、楊澤、張小虹溫柔力挺 「有了足夠的閱歷,談美食,不僅僅是從『吃』的角度,也可談吃『什麼』,把歷史、源流、文化背景統統收束在文字中,這也是良露一直來能夠以生活美食作家的角色在台灣引起讀者共鳴的主因。」──嚴長壽 「少年初識時,就覺得她渾身上下就是一台北人的範兒,細讀她這本《台北回味》的原稿,更是讚歎,還有誰能把生活了一輩子的城,描寫得如

斯細膩,如斯『眼耳鼻舌身意』地全面打開,讓你跟著她一塊兒回味的不祇是此時的台北城,還有時間的流轉,時代的向度。」──陳浩 「半個世紀後回味台北,才知道飲食記憶既輕盈亦沉重……我咀嚼我的台北回味,心中反覆著對個人、家族、國族愈來愈深濃的情味,我何其有幸,生在滋味如此纏綿悠長的台北,我將永不厭倦地當個台北說食人,讓這個城市的飲食之味永遠流傳後世。」──韓良露

民生西路美食的網路口碑排行榜

-

#1.富錦街美食。食記12家|台北民生社區(持續更新) - 瑪格。圖寫 ...

我是瑪格,曾擔任精品行銷顧問多年,2008年2月開始寫網誌,長期關注人文藝術、生活美學、美食旅行、繪畫攝影、文字創作等題材,在網路世界發表具個人風格 ... 於 margaret.tw -

#2.大橋頭站美食,15間延三夜市/ 延平北路美食、小吃、火鍋懶人 ...

有要開不開的好吃牛肉麵,還有米其林必比登推薦的鮮肉湯圓,這一條延平北路的小吃林立,讓人晚餐時間都不用擔心吃什麼。 |追蹤黛西,鼓勵更多創作誕生|. 於 www.daisyyohoho.com -

#3.台北中山。捷運雙連站︱名家魯肉飯:滷肉飯道地份量少

在【捷運雙連站(美食)】一帶的魯肉飯名單裡,這家位於民生西路上 ... (更多魯肉飯食記:https://goo.gl/5XNpLi)店家的位置就在民生西路與林森北路 ... 於 www.wiselyview.cc -

#4.民生西路美食必吃推薦總整理#痞客邦(2021/09更新)

民生西路美食 · 【阿川蚵仔麵線】2021,台北民生西路美食,最強蚵仔大腸麵線 · 台北好吃烤鴨『金馥記工夫鴨專門店』一鴨三吃、鴨肉捲餅、炒鴨架、片皮鴨、士林烤 · [大稻埕] ... 於 www.pixnet.net -

#5.南京西路巷內仔大腸圈(雙連美食) - Rich life

去中山北路二段辦事時,辦完快到中午,就去朋友說好吃的大腸煎試試。因為地址是南京西路,順著地址找,才發現從民生西路去比較近。 這家店介於民生西 ... 於 richlife.cc -

#6.台北市大同區‧ 雙連良鹹湯圓‧ 台灣新聞日報推薦優良店家

另外在台北石牌有另一家分店在市場裡, 經營了10年,店裡有3~10道左右的美食(有冬粉、米粉)民生西路麵食比較多,但湯圓水餃一樣美味, 若有來台北雙連市場的朋友或台北 ... 於 www.daynews.com.tw -

#7.雙連市場美食、赤峰街美食、寧夏夜市美食、馬偕醫院美食

捷運雙連站美食、餐廳、小吃雙連美食相當多,其中又以小吃最多選擇,雙連站位於中山區、大同區交界附近,為捷運淡水信義線車站,位於民生西路、雙連 ... 於 leafyeh.com -

#8.【雙連站美食咖啡廳】好啊Cafe。隱藏在老城區的網美咖啡廳 ...

雙連站美食餐廳咖啡廳網美餐廳中山站美食好啊Cafe ~ 近年來隨著臉書、IG ... 就連民生西路雙連站這類傳統老社區,也開始有網美咖啡廳的進駐,就像我們 ... 於 klrosie12.pixnet.net -

#9.不踩雷吃寧夏夜市:精選十三樣必吃小吃,經典散步美食

不踩雷吃寧夏夜市:精選十三樣必吃小吃,經典散步美食、米其林必比登小吃 ... 雙連站:1號出口步行民生西路往西(承德路)的方向,約8分鐘可達寧夏夜市。 於 lingling.blog -

#10.義利坊全味廚坊(民生西路總店)

餐飲,義式料理, 義利坊全味廚坊(民生西路總店), 台北市中山區民生西路13號2樓, 022567-5178, 找美食就來WalkerLand 窩客島. 於 www.walkerland.com.tw -

#11.民生西路半日遊@CrystleChen - 探路客部落格

這就是人與人相處之間迸出最珍貴而樸實的火花. 簡單單純但有❤️). #椰奶 #河粉 #美食獵人 #雙連站 #茶餐廳. 分類:美食. 1. 追蹤 已追蹤. CrystleChen. 於 www.timelog.to -

#12.1/23 北市民生西路萬全街40巷美食推薦-1 阿文肉焿專賣店 ...

不知正確地址只知捷運-雙連站下車2號出口向右走不到100公尺看到全家便利右轉就看到了才$45元的魷魚焿麵$30元滿滿豬血的豬血湯.msgcontent .wshari. 於 coco93.pixnet.net -

#13.台北市美食-美食搜尋整合網 - 美食地圖

板橋中山公園蚵仔麵線, 台北市大同區民生西路175號. 貴族世家(重慶店), 台北市大同區重慶北路二段69號. 石家割包, 台北市大同區民生西路205號. 於 www.food.lookmap.info -

#14.台北『民生西路餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家

台北民生西路餐廳推薦,台北民生西路餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享: SU SU ... 吃吃等石頭沙茶火鍋, 雙連滷味, 慈音古早味阿婆飯糰, 城門肉粽碗棵傳統美食, ... 於 35.201.110.89 -

#15.民生西路不出名的小吃 - Mobile01

推薦1: 『車庫油飯』在民生西路巷內,已有人介紹不細述~推薦2: 『阿水麵 ... 例2:有次去彰化,『很多』美食節目有介紹過的X鼠麵,電視裡介紹的有多好 ... 於 www.mobile01.com -

#16.[食記] 民生西路178巷無名豆花 - Ivy。與她的喜。怒。哀。愁。

因為這裡沒有店名和明確的地址只能用一些路標來認它的位置民生西路178巷,巷口有一間7-11 ... 美食優惠都在痞客邦,快來下載痞客邦APP. 於 ivyxyxyx0801.pixnet.net -

#17.民生西路‧菊元日本料理料亭.母親節 - Una.優娜

民生西路 ‧菊元日本料理料亭.母親節 ... 台北市民生西路300號(延平北路口,太和商業大廈3、4樓) ... 美食優惠都在痞客邦,快來下載痞客邦APP. 於 ck704033.pixnet.net -

#18.【食記】捷運雙連站美食| 民生西路-大胖現打新鮮果汁_橘子汁 ...

這家果汁攤小小的一攤很不起眼, 但是人潮總是絡繹不絕!! 一般現打果汁攤總是五顏六色,玻璃櫃裡擺著各式各樣的水果, 可以選擇自己想喝的, ... 於 misaki1012.pixnet.net -

#19.[美食]太春小館~民生西路太原路口的台式日本料理店 - JOE愛玩

[美食]太春小館~民生西路太原路口的台式日本料理店 ... Joe真的很喜歡台北市的萬華大同區。很多人認為這裡的老社區治安不好,很多人嫌棄這裡的髒亂。但是這裡濃濃的人情味和 ... 於 joelin1234.pixnet.net -

#20.[中式] 台北‧大同‧安安廚房‧寧夏夜市台灣熱炒‧民生西路雙連捷運站

[中式] 台北‧大同‧安安廚房‧寧夏夜市台灣熱炒‧民生西路雙連捷運站【安安廚房】 (已歇業) 地址: 103台北市大同區民生 ... 哈美食‧美食販賣機~請投幣! 於 justnike.pixnet.net -

#21.臺北市新移民專區網站中文版-臺北啖美食

必吃美食有:蚵仔麵線、藥燉排骨、胡椒餅、東山鴨頭、臭豆腐… 寧夏夜市〔所在位置〕:臺北市大同區寧夏路,位於南京西路與民生西路間〔簡介〕:最多美食雜誌和網路爭相報導 ... 於 nit.taipei -

#22.台北雙連必吃美食10選,滷肉飯、鹹湯圓、蔥花捲通通在這裡!

雙連市場週遭一直是內行人才知道的美食聖地,加上附近還有著名的寧夏夜市,更是成為了美食的集散地! ... 地址:台北市中山區民生西路45巷5弄7號 ... 於 www.cardu.com.tw -

#23.皇記美食店 - 公司資料庫

公司名稱, 皇記美食店. 負責人, 陳明杰. 登記地址, 台北市大同區民生西路250號1樓. 公司狀態, 歇業. 資本額, 80,000元. 所在縣市, 台北市 大同區 星明里. 於 alltwcompany.com -

#24.食尚玩家美食小吃-台北市大同區 - 微笑台灣319鄉-319PAPAGO

店名 電話 地址 老店米粉湯 台北市大同區大龍街188號 (騎樓) 簡家大龍峒肉圓 02‑2951‑1938 台北市大同區大龍街188號 (騎樓) 圓環魯肉飯.肉羹 02‑2592‑6686 台北市大同區大龍街196號 於 www.319papago.idv.tw -

#25.『食記』跟著我遊走台北最老西餐廳波麗路,遊晃雙連

波麗路(BOLERO)台北最老的西餐廳 位置:台北市民生西路314號(離雙連捷運站約10分鐘) 電話:02-25550521、02-25599903 營業時間:AM10:30~PM21:30 於 nellydyu.tw -

#26.【寧夏夜市】阿桐阿寶四神湯的食記 - FonFood瘋美食

... 位於台北市大同區屬於寧夏夜市商圈靠近捷運雙連站, 地址:台北市大同區民生西路. ... [雙連站美食] 阿桐阿寶四神湯-肉粽燒賣肉包菜單價格紀錄|可免費加湯加人蔘 ... 於 www.fonfood.com -

#27.台北|大同| 雙連鵝肉.寧夏夜市旁巷仔內鵝肉攤

【雙連鵝肉】位於寧夏夜市旁、民生西路上的巷弄內,有點兒低調,但生意極好。 肥魯記得久遠以前有上門過 ... 地址: 103台北市大同區民生西路171巷2號 於 zhishen.pixnet.net -

#28.皇記美食店 - 台灣公司網

皇記美食店,統編:38645419,地址:臺北市大同區民生西路250號1樓,負責人:陳明杰,設立日期:104年02月24日,營業項目:餐館業. 於 www.twincn.com -

#29.Apr 02. 2021 11:46 - 情報站- 痞客邦

2021.天然系養生餐.食記.台北市大同區/雙連站//民生西路/中式料理/餐廳/美食/ ... 於 taipeixcity.pixnet.net -

#30.【台北美食】雙連鵝肉小館-每天開不到6 ... - 布咕布咕美食小天地

【台北美食】雙連鵝肉小館-每天開不到6小時!隱藏在大馬路旁巷弄裡的 ... 而他就位於台北民生西路巷弄裡的 ... 地址:台北市大同區民生西路171巷2號. 於 nixojov.pixnet.net -

#31.【阿川蚵仔麵線】2021,台北民生西路美食,最強蚵仔大腸麵線

蚵仔麵線是台灣庶民美食,進階版是大腸麵線,到處都有口袋名單,都有不得了的蚵仔麵線。沒有三兩三不敢上梁山,我推薦台北市民生西路【阿川蚵仔麵線】 ... 於 sophie88880.pixnet.net -

#32.【台北美食推薦】2021必吃台北餐廳小吃攻略!台北車站公館 ...

地址:台北市民生西路136號1樓(捷運雙連站步行2分鐘,google map) 營業時間:10:30-22:00 推薦菜色:燒麻糬、芋泥、花生湯 (⬆️跳回捷運站選單) ... 於 anrine910070.pixnet.net -

#33.台北市大同區民生西路美食分類清單

這裡整理收藏了台北市大同區民生西路的美食資訊Page1,有各式各樣的美食料理與店家推薦,還有多種美食的懶人包資訊,讓大家可以快速尋找菜色與餐廳資訊。 於 whofood.net -

#34.民生西路火鍋

裝潢多以2、4人桌為主,若是多人用餐建議事先訂位,讓易廚可以保留一整民生西路242號. 規劃路線+886 2 2552 2069火鍋店.,LTD 台北民生西路美食懶人包是由 ... 於 kikkekidsfashion.nl -

#35.【懶人包】貓大爺寧夏夜市與舊圓環必吃美食特輯(2021) 4438 ...

千歲宴地址:台北市寧夏路58號2樓。 「寧夏夜市」位在民生西路與南京西路之間的寧夏路上,是台北市老牌夜市。雖然範圍不算大,但有許多特色小吃,吸引眾多人潮, ... 於 blog.xuite.net -

#36.從早吃到晚!雙連站周邊7家人氣好料:跳舞片皮鴨、流沙西多士

1951年創立至今,已營業將近70個年頭的「雙連圓仔湯」,作為雙連美食代表 ... 飯店就位於民生東路與林森北路交叉處,附近捷連雙連站或是中山國小站 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#37.小廚師花枝羹∥ 花枝羹清脆鮮甜超合我味,逢年過節大排長龍 ...

作者: 七先生與艾小姐 | 發佈時間: 6/07/2020 | 標籤分類: 大同區美食 大同區獅子頭 小廚師花枝羹 小廚師獅子頭 ... 地址:台北市大同區民生西路220號. 於 www.esther7.com -

#38.捷運雙連站美食餐廳特蒐15選!用雙腳徒步就能到的距離吃遍 ...

雙連站美食推薦 · 雙連圓仔湯 地址:103台北市大同區民生西路136號☆電話:02-2559-7595 · 小洪麵線鴉片粥 地址:104台北市中山區民生西路45巷3弄17號☆ ... 於 beauty-upgrade.tw -

#39.【台北美食】寧夏夜市.老饕帶路吃一輪

地址:台北市大同區寧夏路(民生西路與南京西路附近) ... 在寧夏路及其周邊,除了有許多在地小吃之外也有米其林推薦美食,想要吃飽又吃好來這裡準沒錯! 於 zineblog.com.tw -

#40.民生西路餐廳 - deamz13

臺北民生西路美食餐廳推薦,臺北民生西路美食餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享: bb.q CHICKEN 雙連店, 鰻鄉, 雙連高記水餃店/ 三五水餃, 源本家燒肉火鍋, ... 於 www.onehumanfamily.me -

#41.【捷運雙連站美食】 企鵝肉羹專賣店30年的好味道大推生魷魚 ...

企鵝肉羹怎麼走. 捷運2號出口出來後,右轉民生西路,企鵝肉羹就在隔壁的錦西街52巷,巷子口. 附近的美食眾多,大家也可以參考一下. 於 boo2k.com -

#42.台北市大同區民生西路餐飲資訊彙整 - 靠北餐廳

菊元日本料理 · 綜合日式料理. 地址:台北市大同區民生西路300號3樓&4樓. 電話:02-2555-7565. 藝妓優雅的表演傳統舞蹈、日本師傅用熟練的手法做著壽司,高朋滿座人聲 ... 於 needmorefood.com -

#43.雙連站周邊美食-綜合篇

其實雙連站周邊的美食小吃真的多到介紹不完,從民生西路一路延伸到寧夏夜市路上還有不少知名小吃店如阿國切阿麵、雙連O仔湯、阿桐阿寶四神湯、賓國 ... 於 wing1209.pixnet.net -

#44.民生西路透天台北市大同區民生西路... - 窩牛網

2.整棟月收租金21萬。 3. 重點一覽. 美食雙連美食街. 購物太原路 ... 於 snailhouse.com.tw -

#45.2021 台北雙連站最好吃的小吃精選懶人包 - 鄉民食堂

台北大同區民生西路好吃宵夜美食「阿桐阿寶四神湯」 四神湯、肉粽、肉包...等等都是店內的超人氣美食默默的在地經營近半世紀頗受在地和遊客的好評承載 ... 於 foodpicks.tw -

#46.民生西路美食老司機大推的老字號牛排!臺北 - RJHI

打卡美食老字號西餐廳老司機大推的老字號牛排!臺北10 家「老牌西餐廳」美食地圖推薦,父親節就帶老爸來懷舊一下地址:臺北市民生西路314 號電話:02 2559 9903 ... 於 www.liad211.co -

#47.弍三日式料理~~讚不絕口的安格斯牛小排+日本干貝頂級丼飯

魔力獅子王的MAGIC MOMENT,有關旅行、美食、電影、生活的歡樂時光 ... 這一間號稱真材實料的日式料理【弍三】就位於台北中山區民生西路的雙連捷運站,. 於 magicleo666.pixnet.net -

#48.中山站雙連站美食推薦,赤峰街餐廳小吃、日式料理、咖啡館

很喜歡到中山站還有赤峰街尋找巷弄美食,此篇推薦中山區及文青赤峰街 ... 地址:台北市中山區南京西路15號捷運:中山站3號出口左轉營業時間:週一-週 ... 於 www.mecocute.com -

#49.義利坊現炒義大利麵電話號碼02-2567-5178 - 台北市義式料理

於台北市義式料理的義利坊現炒義大利麵電話號碼:02-2567-5178,地址:台北市中山區民生西路13號2樓,分類:食品餐飲、美食佳餚、義式料理. 於 poi.zhupiter.com -

#50.【食記】台北大同區| 民生西路馬偕醫院附近_來來快炒(已歇業)

昨天吃來來,今天也吃來來, 我發現很多賣吃的店都愛取名叫來來!! 吃過的還有南機場夜市的來來水餃,真是俗又好記的名字阿喜歡我的文章,可以加入我的 ... 於 www.misaki.life -

#51.台北『民生西路美食餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

台北市『民生西路美食餐廳』 | 精選TOP 15間熱門店家 · 1.雙連高記水餃店/ 三五水餃. 3.8. (24則評論) · 2.Greedy Beagle 貪吃狗. 4.3. (4則評論) · 3.旅心咖啡Route Cafe. 於 ifoodie.tw -

#52.460坪超大空間!台北老字號日本料理多年不變的老味道

... 藏身在民生西路某大樓三樓的「菊元日本料理」,不但已經有近四十年歷史.. (米兒, 達人美食, 美食情報, 台北市美食, 日本美食, 米兒食事, ) 於 travel.ettoday.net -

#53.台北大同大同區民生西路47號雙連市場附近的餐廳: - TripAdvisor

雙連市場附近餐廳:在Tripadvisor 上查看台北大同雙連市場附近的美食餐廳評論與旅客真實照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#54.大同說故事- 滿漢全席

美食 名稱, 地址. 肉圓, 大龍街民族西路 ... 切仔麵, 民生西路18號. 鍋燒麵太春小館, 寧夏路81號. 上佳粥品, 民生西路198號-1. 古早味豆花, 民生西路210號. 於 www.datong.org.tw -

#55.台北民生西路

美國運通卡在台灣好用嗎; 69 km) 大同區民生西路220號臺北市中山區民生西路; 派出所位置; 中央氣象局; 押金: 3 個月. 台北民生西路美食餐廳推薦,台北 ... 於 primefotografie.nl -

#56.【問答】民生西路台菜 2021旅遊台灣

[中式]台北‧大同‧安安廚房‧寧夏夜市台灣熱炒‧民生西路雙連捷運站【安安廚房】(已歇業)地址:103台北市大同區民生西路166號(近承德路口)電話: ...,大稻埕美食餐廳又一 ... 於 travelformosa.com -

#57.道地日式烏龍麵(近捷運雙連站一號出口) - 職業觀光客Lisa

地址:台北市中山區民生西路66巷23號(近捷運雙連站一號出口) ... [ 中山站特輯] 台北捷運中山站美食大匯集,中山站美食不斷更新中,更新於2016.07. 於 lisajourney.com -

#59.燕山鹹湯圓、豬肝鹹湯圓,雙連市場文昌宮旁五十年老店

招牌的豬肝鹹湯圓也是人氣必點是雙連站的傳統菜市場美食!燕山湯圓營業電話:(02)2521-6479營業地址:台北市民生西路45巷9弄12號營業 ... 於 aniseblog.tw -

#60.台北美食| 窩窩wooo。大稻埕內老宅咖啡廳賣的是道地的港式餐食

02 2555 2056 · 台北市大同區民生西路404號 · 一~五 12:00 - 19:00 / 六~日 10:00 - 20:00. 於 smi1014.pixnet.net -

#61.[大稻埕美食] 良芳川菜客家餐廳(完整菜單)@台北市大同區

民生西路 餐廳推薦,大家都在找解答。5 天前- 大稻埕美食餐廳又一彈在地的人大力推薦的美食今天寶兒生日請了大夥吃一桌除了單點的菜單以外店家很貼心. 於 twagoda.com -

#62.(持續更新)2021最新17家雙連站美食推薦,一點都不輸給 ...

... 看看雙連站美食有哪些吧! 雙連美食推薦一:林相關標籤:文青,發胖北部,捷運美食,赤峰街,發胖台北. ... 地址:台北市中山區民生西路17 號. 韭黃水餃$60/酸辣湯$30. 於 www.popdaily.com.tw -

#63.台北夜市吃透透!台北10大夜市必吃總整理- FunTime旅遊比價

在士林夜市購物和美食都可以一次包攬,所有台灣想的到的美食小吃在台北 ... 交通:捷運淡水信義線-雙連站,在大同區寧夏路(位於南京西路與民生西路間). 於 www.funtime.com.tw -

#64.2021雙連美食吃那家?|精選15家雙連捷運站美食讓你從早吃 ...

直接整理15家精選雙連美食,主要分成雙連小吃美食、雙連便當美食與雙連聚餐美食餐廳三種分類,希望對找雙連 ... 地址:台北市中山區民生西路66巷11號. 於 blake.com.tw -

#65.【捷運美食】白天吃到天黑!盤點捷運雙連站13間人氣爆棚美食

燕山湯圓. 地址│台北市中山區民生西路45巷9弄12號價位│豬肝鹹湯圓 $80 / 粉腸鹹 ... 於 imreadygo.com -

#66.【虎亂吃一通】【雙連站】寧夏夜市豆花三部曲之二「民生西路 ...

雙連站-民生西路178巷口無名豆花】推薦度1/4☆ 基本上這不是我初訪一家「豆花店」會點的方法,所以基本上這家豆花我應該吃過不下四、五次,所以這回我想 ... 於 www.foodtigertw.com -

#67.[統整食記] 台北大同-雙連捷運站~市場週邊吃吃喝喝整理

三高Sir的美食足跡 ... 雙連街靠近民生西路早上則有<雙連肉粥>,但是這家肉粥我沒特別喜歡就是了~ ... 這邊的市場會從民生西路一直延伸到錦西街,. 於 thudadai.pixnet.net -

#68.《台北美食》雙連捷運站/馬偕醫院好佳麵食館 物美價廉平價 ...

地址:台北市中山區民生西路3巷6號. 電話: 02 2523 3329. 營業時間:11:00-20:30(周日休). -----------------------------. 好佳麵食館 菜單. 於 heyheysong.pixnet.net -

#69.【台北大同區】捷運雙連站美食,高朋滿座的人氣切仔麵店

思念古早味美食的話,推薦油蔥飯、切仔麵,預算夠的話再來盤鵝肉吃得更過癮。 ... 地址:台北市大同區民生西路81號. 營業時間:10:30~20:30 (周二休) ... 於 ireneslife.com -

#70.【捷運雙連站美食】2021推薦必吃懶人包。鄉民美食必蒐藏名單

台北捷運最短車距之一的兩大端點捷運雙連站與捷運中山站,相距僅550公尺,串聯民生西路至南京西路段, 從雙連站出發,美食匯聚全台北評比最好逛的寧夏夜市 ... 於 www.niniyeh.com -

#71.美珍香雙連店台北外送| 菜單 - Uber Eats

使用Uber 帳戶即可向台北的美珍香雙連店訂購外送美食。瀏覽菜單、查看熱門餐點, ... 生鮮雜貨 • 亞洲美食. 台北市中山區民生西路50號, Taipei, 104 • 詳細資訊. 於 www.ubereats.com -

#72.寧夏夜市26攤排隊必吃美食攻略懶人包,最美味 - Ken&Alice ...

在進入主戰場前,先來介紹三家位於寧夏路與民生西路口,有著攔路虎地位的熱門小吃~XD。 #慈音古早味阿婆飯糰. 是的,你沒看錯,第一家推薦的夜市小吃是 ... 於 kenalice.tw -

#73.民生西路45巷是個美食街發記港式燒臘快餐 - 記錄生活的美好

民生西路 45巷可厲害囉~不少美食都在這發覺到的~人氣不輸外面的民生西路餐廳燒臘店在雙連商圈可選擇的不多,發記[…] 於 blog.hahasmile.com -

#74.民生西路美食有哪些?台北民生西路美食懶人包 - Facebook

民生西路美食 有哪些?台北民生西路美食懶人包是由熱血台中與台北美食部落客共同製作,本篇介紹擁有非常便利生活機能生活圈的民生西路這一帶的美食餐廳,千萬別錯過囉,點選 ... 於 www.facebook.com -

#75.【懶人包】捷運雙連站美食推薦,小吃、餐廳、早餐、甜點大集合

捷運中山站百貨、美食林立,鄰近捷運中山站的捷運雙連站美食也不惶多讓,附近有「馬偕醫院」,距離「寧夏夜市」 ... 地址:台北市大同區民生西路81號. 於 tw.yahoo.com -

#76.「台北市大安區民生西路171巷」 美食資訊 Page 1/1 - 食在北台灣

這裡整理收藏了台北市大同區民生西路171巷的美食資訊Page1,有各式各樣的美食料理與店家推薦,還有多種美食的懶人包資訊,讓大家可以快速尋找菜色與餐廳資訊。 於 lovetpe.com -

#77.【台北食記】阿國切仔麵台北三大必吃切仔麵!捷運雙連站人氣 ...

身為土身土長雙連人的我,《阿國切仔麵》可說是從小吃到大的在地美食. 後來才知道,原來饕客口中有個台北 ... 店址位在民生西路上,大紅招牌顯眼好認. 於 tenjo.tw -

#78.標籤: 台北民生西路美食

台北民生西路美食-標籤文章彙整。 @蹦啾♥謝蘿莉La vie heureuse. 於 fairylolita.com -

#79.台北美食 銀咖哩(雙連店)。超平價咖哩,下回再來挑戰富士山

台北美食│銀咖哩(雙連店)。超平價咖哩,下回再來挑戰富士山*. 大台北美食 2013-08-09. P1150202.JPG ... 地址:台北市大同區民生西路84號. ( 捷運雙連站1號出口左轉即 ... 於 sillybaby.tw -

#80.2020 雙連美食推薦10選,鹹湯圓、油飯等在地人必吃好滋味

地址:台北市中山區民生西路45巷5弄7號; 營業時間:週一~週六7:30-14:00(週日公休). 別小看這個蔥花捲看起來不起眼,這家阿棗姨現烤手工香蔥花捲可是紅到日韓遊客 ... 於 www.shopback.com.tw -

#81.民生西路餐廳,大家都在找解答。 - 旅遊日本住宿評價

台北民生西路美食餐廳推薦,台北民生西路美食餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享:梁社漢排骨民生承德店,燕山鹹湯圓,鮮美冷飲店,阿川蚵仔麵線, ...,波麗路餐廳--台北 ... 於 igotojapan.com -

#82.民生西路美食餐廳 - 雅瑪黃頁網

搜尋【民生西路美食餐廳】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#83.台北大同美食【魚鮮生綜合生魚片】寧夏夜市好 ... - 瓦妮又在吃

魚鮮生綜合生魚片位在台北市大同區民生西路上,近太原路、寧夏路交叉口,更大的地標是寧夏夜市旁啦 美食小吃爆炸多的好地方,身為在地人小編也超愛來這裡 ... 於 misshuan.tw -

#84.【雙連美食】企鵝文肉羹店,30年台北肉羹老店(菜單)

店家/景點資訊 · 店家名稱:企鵝文肉羹店 · 所在地址:臺灣台北市民生西路59號 · 營業時間:日 一 二 三 四 五 六 06:30-21:30 · 店家電話:02 2557 0354 ... 於 nash.tw -

#85.(台北.大同)雙連市場20間美食大集合 - 真心部落

地址:台北市民生西路45巷9弄12號. 電話:02-25216479. 營業時間:7:00-19:00. 食用時間:2016/2/5(五). 食用內容: *乾意麵35元:中規中矩,填肚子用. 於 kelsy310.pixnet.net -

#86.雙連美食地圖!離捷運進超近,人氣爆棚美味店家10選 - GOMAJI

今天編輯幫大家整理出這份雙連美食地圖,上頭的10間店家不但都是人氣爆棚、被網友激 ... 地址:台北市中山區民生西路45巷9弄12號電話:(02)2521-6479 於 www.gomaji.com -

#87.民生西路美食有哪些?台北民生西路美食懶人包 - 熱血台中

台北民生西路美食懶人包是由熱血台中與台北美食部落客共同製作,本篇介紹 ... 的民生西路這一帶的美食餐廳,千萬別錯過囉,點選店名還可以觀看全文:. 於 taiwan17go.com -

#88.(台北)捷運民權西路站 大稻埕- 慈聖宮廟口大樹下美食真是便宜 ...

西寧南路和民生西路交界處,直到1914年日人統治時即在此重建!! 這裡算是還沒有很商業化的美食區,. 所以吃到的東西一定都是很正統的古早味,. 於 angellulu.net -

#89.標籤: 民生西路美食 - 梅格(Angelababy)享樂日記

民生西路美食 -標籤文章彙整。 @梅格(Angelababy)享樂日記. 於 angelababy.tw -

#90.台北| 雙連美食推薦10選,鹹湯圓、油飯等在地人必吃好滋味

雙連市場週遭一直是內行人才知道的美食聖地,加上附近還有著名的寧夏夜市,更是成為了美食的集散地! ... 地址:台北市中山區民生西路45巷5弄7號. 於 travel.yam.com -

#91.民生西路割包菜單|Taipei City 推薦餐廳| foodpanda 外送

民生西路 割包在foodpanda點的到,更多Taipei City 推薦美食,線上訂立即送,下載foodpanda APP,20分鐘外送上門!瀏覽菜單和獨家優惠折扣. 於 www.foodpanda.com.tw -

#92.雙連美食推薦Top 10:超強雞肉飯、料多到滿出來的高CP麵線

雙連市場週遭一直是內行人才知道的美食聖地,加上附近還有著名的寧夏夜市 ... 阿棗姨現烤手工香蔥花捲店家資訊地址:台北市中山區民生西路45巷5弄7號 ... 於 www.taisounds.com -

#93.雙連享美食發現舌尖上的樸實老台北

雙連市場許多菜攤、肉販都傳承了兩、三代,談起為何深耕於此,多數都會談到民生西路與北淡線鐵路的發展。現今捷運雙連站出口正對民生西路,在過去,這是台北城由西自東 ... 於 www.to-go.com.tw -

#94.皇記美食店 - 黃頁任意門

皇記美食店,統編:38645419,地址:台北市大同區民生西路250號1樓,負責人:陳明杰,設立日期:2015-02-24,變更日期:2020-09-11,公司狀態:歇業,營業項目:餐館業. 於 twypage.com -

#95.【台北美食】雙連鵝肉小館-每天開不到6小時!隱藏在大馬路 ...

而且營業時間不到6小時就關店的巷弄美食. 這家巷弄美食,大家吃過都給予超高評價. 是一家值得推薦的好店. 而他就位於台北民生西路巷弄裡的. 於 travel.line.me -

#96.台北美食》阿桐阿寶四神湯。小吃。40年的老味道暖胃四神湯 ...

阿桐阿寶四神湯地址:台北市大同區民生西路151號(捷運雙連站) 電話:02-25576926 營業時間:11:00-05:00 用餐時間:10/3(二)晚上八點多金魚點星: ... 於 wifefoodie.pixnet.net -

#97.【美食】台北大同。寧夏夜市- 走一圈夜市吃遍人氣小吃!

和朋友們從圓環這端進入夜市逛到民生西路端再一路吃回來,接下來就介紹我們吃了什麼吧! P1210980. P1210978 賴記蚵仔煎、慈音阿婆飯糰在週二竟然都公休~. 於 pengutravel.com -

#98.[大稻埕] 吃吃等石頭火鍋|會呼吸的蛤蠣 - 阿卡的流浪地圖

大稻埕商圈美食吃吃等石頭火鍋一定會在榜內的有別於傳統石頭火鍋店的裝潢每一樣菜的新鮮與美味更不在 ... 停車資訊:民生西路停車場(103台北市大同區民生西路292號) ... 於 rebeccahsiao.pixnet.net -

#99.《捷運淡水線/雙連站/中山站美食》網友推薦寧夏夜市必吃美食 ...

地址:台北市大同區民生西路159號 陳嘉慧還有一家滷味在比較遠一點,稍微離開了寧夏夜市,叫雙連滷味,在警察局的右前方(要過馬路)~要他們醬汁另外包+ ... 於 bajenny.com