民生社區 將軍 宅的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦一ノ関圭寫的 鼻紙寫樂(隨書附贈繁體中文版獨家別冊) 可以從中找到所需的評價。

實踐大學 企業管理學系碩士在職專班 蔡政安所指導 王傳寧的 老舊眷村蛻變成為歷史文化園區的 價值創造與可行性探討- 以花蓮縣「復興新村」為例 (2019),提出民生社區 將軍 宅關鍵因素是什麼,來自於老舊眷村、眷村文化園區、眷村文化。

而第二篇論文國立東華大學 臺灣文化學系 姚誠所指導 唐志展的 花蓮鐵道文化園區防空洞與居民空襲記憶 (2010),提出因為有 防空洞、空襲、再利用、居民躲空襲記憶的重點而找出了 民生社區 將軍 宅的解答。

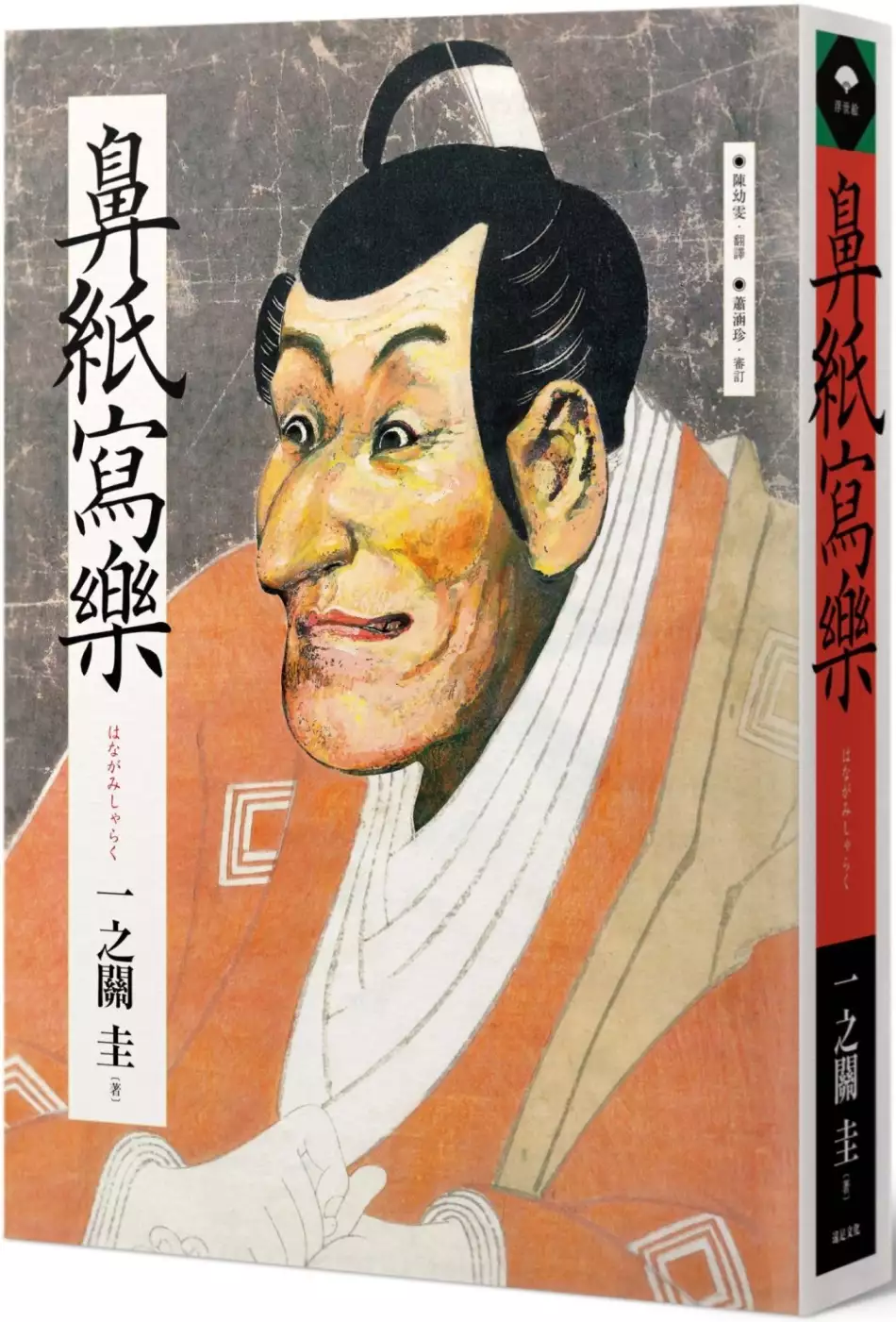

鼻紙寫樂(隨書附贈繁體中文版獨家別冊)

為了解決民生社區 將軍 宅 的問題,作者一ノ関圭 這樣論述:

江戶時代的謎樣浮世繪師×耗費1/4個世紀醞釀新作的傳奇漫畫家 榮獲手塚治虫文化獎、日本漫畫家協會獎雙重肯定的漫畫巨作 經縝密考據、一場躍於紙上的江戶時代大眾文化盛宴 寬政元年(一七八九),一位繪師獨自前往江戶,學習關西沒有的錦繪技術。流光齋如圭,這個男子就是後世廣為人知的「東洲齋寫樂」。如圭抵達江戶不久,便邂逅了名為「利野」的女子。沒想到利野竟是江戶歌舞伎重量級演員──第五代市川團十郎之女。一齣牽動出版、演藝界和政治界的江戶活劇,就此展開! 浮世繪×歌舞伎×漫畫 令人目不轉睛的寫實考據名作 《鼻紙寫樂》以江戶時代的大眾文化──歌舞伎與浮世繪為題材,除了東洲齋寫樂、蔦屋

重三郎以外,第五代市川團十郎、第五代松本幸四郎和瀨川菊之丞等歌舞伎名家也出現在故事中,作者一之關圭透過漫畫重現傳奇浮世繪畫家所生活的時空,懸疑的劇情搭配縝密的時代考據、令人為之驚嘆的畫技,構築出絢爛的江戶風情。 作者一之關圭對於江戶風情的描寫,足以與已故的江戶民俗研究家杉浦日向子並稱,兩人均以漫畫的形式展現江戶這個迷人的時代,若說杉浦日向子的筆觸具有獨特魅力,一之關圭則以寫實見長,讓人翻開漫畫就彷彿穿越到江戶時代,甚至有評論稱其筆下能夠畫出棉布與絲綢的不同。 漫畫家眼中的「理想型」 讓書迷不惜苦等多年的「夢幻漫畫家」 作者一之關圭出道以來40多年,出版的漫畫作品不到5冊,

然而儘管如此寡作,其精湛的畫技仍獲得眾多重量級漫畫家盛讚,如高橋留美子、萩尾望都等。2019年小學館更為其出版專刊《一之關圭本》,找來漫畫家松本大洋、沙村廣明和漫畫評論家夏目房之介等人,從不同角度談論一之關圭及其作品。 本作在2003年~2009年間於《BIG COMIC》增刊號不定期連載,將連載的8話加筆、重新構成後,於2015年推出單行本。是繼代表作《茶箱廣重》後睽違24年出版的最新傑作。 ▍關於「東洲齋寫樂」 東洲齋寫樂被譽為世界三大肖像畫家之一,活躍於18世紀晚期,是位生卒年不詳、身分不明的傳奇浮世繪畫家。他自1794年橫空出世以來,在短短10個月內接連發表了140餘幅

魄力十足的浮世繪作品,卻就此銷聲匿跡,生平充滿謎團。「追求描真之畫,窮究寫實之筆,故而倏忽消失於世。」──《浮世繪類考》中如此評價寫樂。 關於寫樂的真實身分,根據近年的研究,以阿波蜂須賀家的能劇演員──齋藤十郎兵衛為較有力的說法。不過本作特別假定寫樂實為來自上方(大坂)的繪師流光齋如圭,作者如何詮釋這個謎團將是《鼻紙寫樂》的一大看點。 ▍關於「鼻紙」 「鼻紙」一詞指的是用來擤鼻涕的薄紙,也就是江戶時代的衛生紙。而當時浮世繪這樣大量印製的出版品就像一張隨用即丟的「鼻紙」,顯現出浮世繪畫家地位低落的時代背景。 本書特色 ☆附贈繁體中文版獨家江戶導覽別冊★ 本作特別邀請中

興大學中國文學系助理教授蕭涵珍進行審訂及導讀,並製作32頁的別冊內容,收錄導讀文章及166條譯注,力求完整補充歷史背景資訊,邀請讀者翻開書頁、進入這個絢爛迷人的江戶世界。 得獎記錄 2016年榮獲日本漫畫大獎雙重肯定! ★第20回手塚治虫文化賞.漫畫大賞 ★第45回漫畫家協會賞.大賞 「關於寫樂的真實身分有諸多說法,本作之所以選定以繪師如圭為原型,是因為想詮釋他的畫作如何演變成最後的寫樂作品這點。」(手塚治虫文化賞得獎受訪感言) 「人從眼睛獲得的情報量是最多的。能夠依畫格改變視角、隨心所欲為場面營造出速度感,這些都是只有漫畫才辦得到的事。」(漫畫家協會賞得獎受訪感言

,摘自《產經新聞》) 好評推薦 「一之關圭老師藉由傳奇浮世繪師展現十八世紀末的江戶政治、社會與庶民生活。在本書的引領下,不僅能一睹眾多歌舞伎名伶的風采,熟悉著名繪師與劇作家,亦能穿梭高官宅邸、市井街巷,體驗江戶城町的多樣風情,認識繁華絢爛的江戶時代。」──蕭涵珍(中興大學中國文學系助理教授) 「以江戶時代的歌舞伎世界為舞台鋪陳故事,人物塑造之立體,簡直瘋狂,足見時代考據之用心。只能說令人震撼,非常有趣。」──漫畫家協會賞得獎評語 「卓越的畫技、縝密的考證、精彩的台詞,久逢如此罕作,直讓深愛江戶風情的歷史迷為之涕泣。」──《朝日新聞》

民生社區 將軍 宅進入發燒排行的影片

121206三立 轉手太好賺?眷改屋出現拋售潮

影片網址→http://youtu.be/GNkjDs8kwNU

感謝記者白舒樺的採訪,初次與舒樺見面,請多指教,抱歉,臨時有事情,所以大遲到,請見諒。

不過,說到眷村餘屋,低價出售一戶才800萬元,市價行情一戶總價將近4000萬,雖然必須擺五年才能賣,但我也很願意啊!天啊!~~五年五倍的投資產品,現在哪裡還有啊!真的挺不公平的。

以下是新聞報導......↓

前後兩個雙陽台,還有大片落地窗,採光超級好,中庭還有一整片綠地公園,這裡是國軍眷村改建的【健安新城】就位在房價貴鬆鬆的台北市民生社區,但國防部卻用成本價配售給現役軍官,一旦轉手翻2倍以上,等於買到賺到。

以民生社區附近眷村,國防部還有15戶準備釋出來計算,平均一戶34坪加車位公設,算一算起碼超過60坪,國防部配售給軍官大約只賣800萬元,依規定,五年後可以轉手,市價少說賣到3~4000萬,價差高達五倍!

但看看同一社區賣房子的廣告,如果800萬元只能買到10坪左右,沒有隔間的小套房。

房仲業者陳泰源表示:所以現在其實有一波所謂的「拋售潮」,有很多這些上將級的軍宅持有者,他們都陸陸續續在拋售,想說趕快轉手獲利。

房仲業者接到不少高階將領委託賣掉軍宅,就連審計部都看不下去,主動發公文批評,要國防部好好檢討,因為除了台北市、桃園縣、台中市、嘉義縣等等,國防單位都有眷村改建後的餘屋要低價促銷。

在年輕人買不起房子,住宅正義不公平的節骨眼,軍人福利政策怎麼能不與時俱進?

網址→http://blog.yam.com/taiyuanchen/article/58529981

老舊眷村蛻變成為歷史文化園區的 價值創造與可行性探討- 以花蓮縣「復興新村」為例

為了解決民生社區 將軍 宅 的問題,作者王傳寧 這樣論述:

「國軍老舊眷村」就字面解釋,也就是事業單位給員工眷屬所居住的集合住宅,當時民國34年對日抗戰勝利,民國38年,國民政府戰事失利,帶領百餘萬軍民轉進來臺,在臺灣歷史上,這是一次人數最多、影響最深遠的遷移潮,改變臺灣既有的樣貌,也改變許多人的命運。由於老舊眷村是特定族群(軍眷)的居住場所,具有與一般民眾住家不同的特色,在那個物力維艱的年代,多數老舊眷村僅僅維持最低的居住條件,眷村的形成與變遷,包括接收日軍遺留房舍,自力興建的眷村,多數以工兵或是工程單位協助興建或改建,然而也有中華婦女反共抗俄聯合會(婦聯會)捐贈眷舍、與地方政府合建、國軍軍眷住宅公用合作社接受國防部總務局、各軍種及軍情局委託改建眷

村等,民國85年2月5日,總統公布「國軍老舊眷村改建條例」正式施行,眷村改建由國防部自辦,眷改進入另一階段。本研究對象花蓮縣「復興新村」(美崙溪畔日式宿舍),約建於民國20年左右,為日本花蓮港分屯大隊軍官宿舍,民國38年國民政府撥遷來臺,由國軍接管作為軍用宿舍,自民國93年底開始,住戶陸續搬離,民國94年初配合眷村改建工作,基地在花蓮縣花蓮市民生社區及周邊住戶積極聯署保存的行動下,基地使得保留,於民國94年5月公告為縣定古蹟、歷史建築。基此,本研究將以作為眷村文化園區,軟硬體建置及經營管理、開發方式等層面問題,進行研究探討,期能吸取各方意見,使基地未來能結合觀光、眷村文化及歷史文化等得以永續發

展。

花蓮鐵道文化園區防空洞與居民空襲記憶

為了解決民生社區 將軍 宅 的問題,作者唐志展 這樣論述:

花蓮雖處於後山,在第二次世界大戰中仍遭受到戰火的洗禮,軍需工廠及交通樞鈕均被轟炸嚴重,許多民眾的家園也遭受波及而受損嚴重。為了躲空襲,便要建造防空洞來保障自身的生命安全,所以在當時防空洞處處可見。隨著戰爭的結束、在都市更新、擴張中,大多數都被摧毀填平了,只有一些在都市邊緣或情勢緊張的地區才有保存下來。現在花蓮市區仍能看到許多破舊的防空洞,它大部分伴隨在日式建築物旁,例如:中正橋旁將軍府入口處、松園別館、花蓮憲兵隊左側附近、花崗國中大門右側附近、花蓮鐵道文化園區內都有。其中以花蓮鐵道文化園區內為數最多,但隨著時光流逝、北迴鐵路通車、車站的遷移,加上無人管理,原先它所擔負的功能消失無蹤,轉而變成

雜草叢生之地,或者變成遊民、流浪狗棲息地、垃圾集中場,成為許多人眼中的「都市之瘤」。本研究透過文獻資料來討論當時民眾防空常識、防空洞的型制,並以口述歷史的方式訪問耆老,記錄有關空襲之事,最後實際踏查、測繪花蓮鐵道文化園區內現存的防空洞,期能讓防空洞加以保存、整理並再利用,開展其美麗的第二生命,讓花蓮的記憶拼圖更臻完備。本研究發現,耆老們對於園區內的防空洞較有印象大多是民國四十年代之後民防演練時的記憶,本研究推測與當時宿舍內大部分是日本人居住有關,另一種可能則是有經驗者大都往生了,無法找到。鐵道文化園區內現存的防空洞,呈現兩種現況,一種是位在有整理過園區的區域內,都有重新修復,回復到它原本的面貌

;另一種則還是停留在之前殘破不堪、無法使用的面貌。園區內的地下指揮所防空洞面積最大,在戰時它負責維繫東部鐵路幹線的運作,負有特殊的歷史意義,如能讓它獨立列為歷史建築、甚至列為縣級古蹟,並將附近的防空洞納入成立「防空洞歷史建築群」,那麼重新整理修復之後、在其內陳列一些與戰時有關的物品或回復其內部相關設施,使它成為一座小型的戰爭文物館,並配合詳細的解說、導覽,那就能讓它重新運作起來,相信能讓園區風華再現,多一個值得參觀的地方。