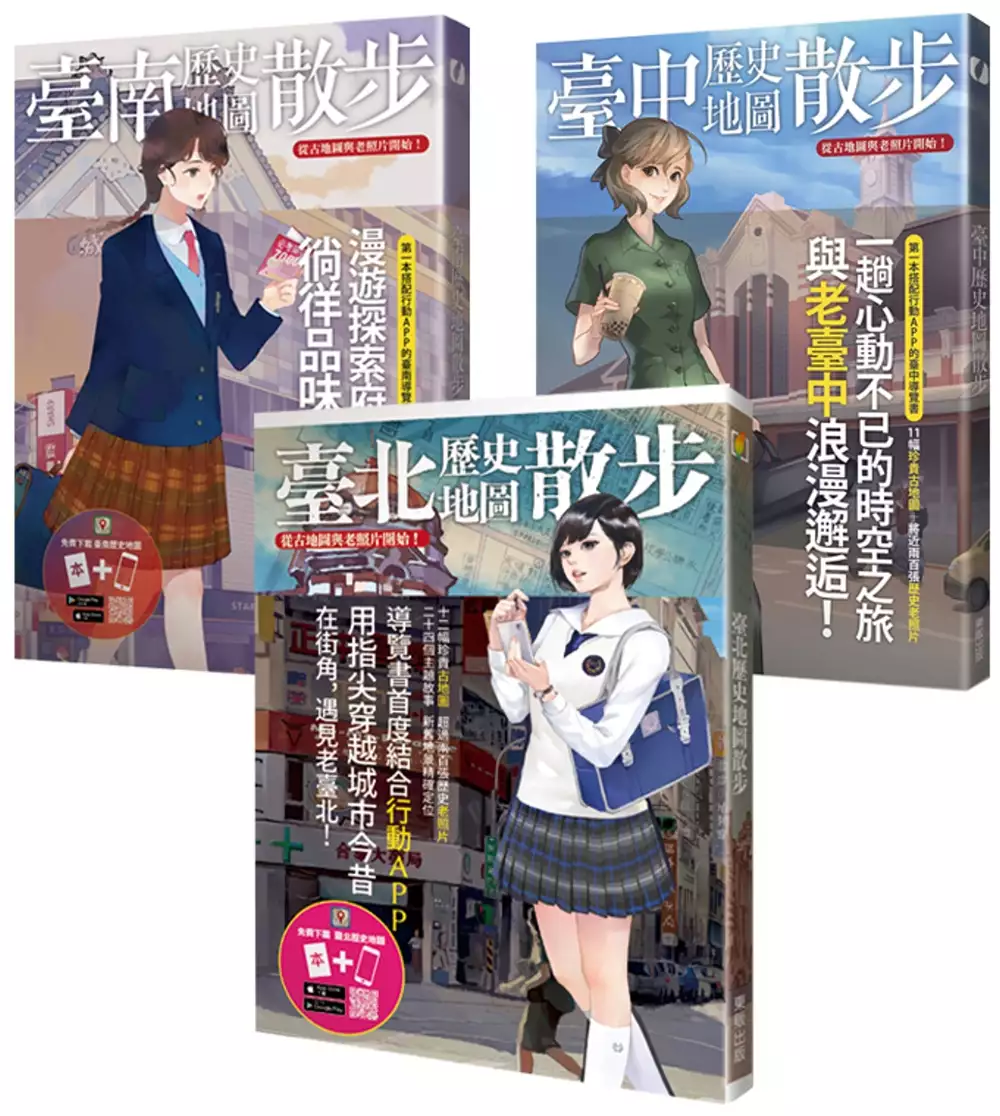

民生社區大眾小吃的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦中央研究院數位文化中心寫的 【歷史地圖散步套書三冊】:《臺北歷史地圖散步》、《臺中歷史地圖散步》、《臺南歷史地圖散步》 和王茗禾,家永時,NaNa通的 台南街屋:73處老屋之美,體現台灣百年常民生活美學印記都 可以從中找到所需的評價。

另外網站呱吉帶路小吃一晚民生社區的老滋味指南 - 旅遊日本住宿評價也說明:民生社區 美食,大家都在找解答。 他的民生社區在住經歷跟年紀一樣,從小在三民路口的九龍大廈長大,中年... 在〈孤獨的美食廢人〉中,呱吉從來不是美食評論家, ...

這兩本書分別來自台灣東販 和尖端所出版 。

國立高雄餐旅大學 飲食文化暨餐飲創新研究所 蘇恒安所指導 孫婉慈的 草仔粿:從墓粿到伴手禮的消費文化研究 (2021),提出民生社區大眾小吃關鍵因素是什麼,來自於草仔粿、傳統、創新、飲食文化、伴手禮。

而第二篇論文國立臺北大學 民俗藝術與文化資產研究所 王淳熙所指導 彭敏鳳的 傳統市場地方感形成探析—以三峽公有市場為例 (2020),提出因為有 傳統市場、地方感、情感、記憶的重點而找出了 民生社區大眾小吃的解答。

最後網站民生社區美食推薦【松山區美食】民生社區15家美食餐廳推薦則補充:民生社區 美食推薦【松山區美食】民生社區15家美食餐廳推薦,甜點小吃通通 ... 也是有許多超好吃的美食今天米洋洋就要來介紹一間平價熱炒的家常菜–大眾小吃!!!

【歷史地圖散步套書三冊】:《臺北歷史地圖散步》、《臺中歷史地圖散步》、《臺南歷史地圖散步》

為了解決民生社區大眾小吃 的問題,作者中央研究院數位文化中心 這樣論述:

《臺北歷史地圖散步》 12張歷史古地圖,逾200張珍貴老照片 專家專文介紹24個精彩主題 運用最新多年代地圖比對技術 導覽書首度結合行動APP 翻開本書,滑動指尖 帶您穿越臺北城百年來離奇變遷的前世今生 累經時代與政權更迭,臺北這座城的過往歷史即將湮沒在人們的記憶中,然而時光的足跡依然留存在身邊,每天經過的街角,習以為常的風景,都可能暗藏這座城市昔日風貌,父祖輩的日常,出乎意料地依然與我們的現代生活緊密相連。 本書由中央研究院數位文化中心製作出版,大量國家級珍貴圖資首度曝光。精選12幀最早回溯至1895年的歷史古地圖,運用「地理資訊系統」(GIS)技

術,與現代地圖整合比對,搭配大量實景老照片,按圖索驥即可依今尋古。更創新結合免費行動裝置APP「臺北歷史地圖」,掃描書中景點所附二維條碼,即可連結前往APP地圖該點,老照片與現有街景立即對照,並佐以解說,宛如穿越時空親臨。是國內導覽書首創之全新體驗。 為使讀者更進一步了解書中眾多景點的歷史掌故、人文背景與奇聞軼事,特聘多位相關專家以深入淺出的筆調,針對24個主題撰寫專文,對照地圖與照片,翔實呈現歷史切片,在神遊走訪景點時,昔日時空栩栩如生,更添閱讀、體驗與想像的趣味。 本書24篇主題專文,共分四大領域: (1)百年臺北 滄海桑田:提綱挈領描述臺北三百年來從水澤到繁華都會的鉅變歷

程。 (2)躍進的城市:學校、醫療、警消系統、政府機關、大眾傳播媒體、交通運輸與社福機構……臺北的都市化與現代化,發展軌跡一目了然。 (3)經濟供需:引領臺北發展飛躍的經濟活動與衍生趨勢。如:烏龍茶造就的大稻埕榮景、專賣事業、隨之而來的紅燈區歷史等。 (4)庶民生活:往昔平民百姓生活的飲食、遊樂、消遣、信仰活動、運動等,無不詳盡道來。 另闢「大事件」單元,精選日本皇族訪臺遊歷、民意領袖蔣渭水葬禮、臺灣博覽會熱鬧登場、美軍空襲臺北城等重大歷史事件,配合相應地圖與照片,呈現臺北城這些決定性與代表性的瞬間。 《臺中歷史地圖散步》 專家專文介紹17個精彩主題 運用最新多

年代地圖比對技術 導覽書首度結合行動APP 翻開本書,滑動指尖 帶您穿越古臺中百年來離奇變遷的前世今生 累經時代與政權更迭,臺中這座城的過往歷史即將湮沒在人們的記憶中,然而時光的足跡依然留存在身邊,每天經過的街角,習以為常的風景,都可能暗藏這座城市昔日風貌,父祖輩的日常,出乎意料地依然與我們的現代生活緊密相連。 本書由中央研究院數位文化中心製作出版,大量國家級珍貴圖資首度曝光。精選多張歷史古地圖,運用「地理資訊系統」(GIS)技術,與現代地圖整合比對,搭配大量實景老照片,按圖索驥即可依今尋古。更創新結合免費行動裝置APP,掃描書中景點所附二維條碼,即可連結前往APP地圖該

點,老照片與現有街景立即對照,並佐以解說,宛如穿越時空親臨。是國內導覽書首創之全新體驗。 為使讀者更進一步了解書中眾多景點的歷史典故、人文背景與奇聞軼事,特聘多位相關專家以深入淺出的筆調,針對17個主題撰寫專文,對照地圖與照片,翔實呈現歷史切片,在神遊走訪景點時,昔日時空栩栩如生,更添閱讀、體驗與想像的趣味。 本書十七篇主題專文,共分五大內容: (1)從荒蕪到大都會:提綱挈領描述臺中自盆地開發而成為繁華都會的興衰變化。 (2)攘往熙來 人物交匯:交通運輸、市場生活、經濟主力發展等等臺中的都市化與現代化,發展軌跡一目了然。 (3)氣象革新 教育醫療:引領臺中社會發展飛躍的社

會文化活動與衍生趨勢。如臺灣第一位女醫師的貢獻、日治時期中學教育的發展、臺中霧峰新一會。 (4)聽說臺中人很會生活:往昔平民百姓生活的飲食、遊樂、消遣、信仰活動、運動等,無不詳盡道來。 (5)城市文化 交融再生:地方特色與異國文化在此交融迸出新火花。 另闢「大事件」單元,滄桑港口歲月: 五汊、新高到臺中港、臺中婦女教育與社區營造的開端、日治時期臺灣知識份子在美術運動中的文化參與、921大地震文化資產保存等重大歷史事件,配合相應地圖與照片,呈現臺中這些決定性與代表性的瞬間。 《臺南歷史地圖散步》 十三幅珍貴古地圖.近兩百張歷史老照片 第一本搭配行動APP的臺南導覽書

漫遊探索府城深度歷史 徜徉品味浪漫古都! 某種現實與想像的交錯,多少年來不停引領我回到新的臺南與舊的臺南,我們正在共同見習一門叫做想像臺南的學問。──《花甲男孩》作者 楊富閔 專文推薦 臺南歷史地圖散步重磅登場! ◆城門城門雞蛋糕,臺南府城城門竟高達十四座? ◆驅瘟除祟、代天巡狩,西來庵抗日事件,原來與王爺信仰有關? ◆新町遊廓暗藏藝妲風華與淚水;老戲院地圖,拼湊臺日庶民娛樂 ◆臺菜酒樓、日式料亭、摩登珈琲店,一窺日治府城多姿多采的飲饌生活,探訪巷仔內庶民餐桌,走進古都歷史中的美味! 本書為中央研究院數位文化中心製作出版的新型態歷史導覽書,精選13

幀橫跨清朝到戰後的珍貴古地圖,搭配逾200張昔今照片,古今交映,讀取城市歷史。 此外,還可搭配「臺南歷史地圖」免費APP,掃描書中景點所附二維條碼,即可連結前往APP地圖該地點,立即對照老照片與今日街景,宛如穿越時空親臨現場。 以關懷臺南這片土地為出發點,邀請多位專家以通俗易懂的筆觸,透過坊間少見的厚實題材,娓娓道出臺南不同面貌。時間橫越清朝到戰後,議題涵蓋三百多年來,臺南的地理水文變化、歷史人文脈絡、美食娛樂生活等。對照昔今地圖與照片,翔實呈現歷史切片,踏訪景點時,昔日時空栩栩如生,更添閱讀、體驗與想像的趣味。 本書收錄六大主題,一起散步到「裡臺南」: 「從頭說起

」 臺江內海水域消逝,西拉雅族原生文化信仰,清朝到戰後,臺南成為縱貫南北道路集中地的歷程,數百年來,在自然與人為作用交錯之下,臺南舊城區雛形已定,逐漸發展。 「外來政權‧交織地景」 從荷蘭時期,安平國際貿易頻繁,清朝時始建城,府城三郊開創五條港貿易,日治時期都市改正之下,圓環取代城牆,臺南蛻變成近代化城市,展示不同風貌。 「文化記憶‧城市櫥窗」 歷史悠久的臺南,不但擁有為數眾多的博物館,還有「全臺首學」孔廟,文風底蘊深厚之下,孕育出無數知名的文學家,書寫臺灣本土地景。 「宗教信仰‧縈繞人心」 熱鬧隆重的送王儀式,長老教會施醫興學,民間廟宇的聯境制度互相扶持,不

論是民間信仰或異國宗教,都能撫慰人心,帶來祥和的氣息。 「珍饈百味‧吃遍四方」 糖業、鹽業的發達帶來臺南獨有的美食滋味,無論是27秒快炒鱔魚,費工處理的香腸熟肉等小吃,都值得邁開步履,親自嚐嚐。 「舞榭歌樓‧摩登劇場」 酒樓、珈琲店、喫茶店、西洋料理店、戲院為府城注入新時尚,透過葉石濤筆下的小說,窺探新町遊廓女子不為外人道的淒涼及無奈。 另闢「大事記」,一網打盡臺南機場的前世今生、日治時期起事之中規模最大、死傷人數最多的西來庵事件,臺灣最重要水利工程—嘉南大圳的開發等重大歷史事件,配合相應地圖與照片,帶領讀者回到歷史現場。 本書特色 ▲與中央研究院地理資訊中心

合作,運用「地理資訊系統」(GIS)技術,與現代地圖整合比對,按圖索驥依今尋古。 ▲結合免費APP,掃描書中景點所附二維條碼,老照片與現代街景立即對照。

草仔粿:從墓粿到伴手禮的消費文化研究

為了解決民生社區大眾小吃 的問題,作者孫婉慈 這樣論述:

草仔粿,又稱艾粄、鼠麴粿,是中國稻米文化的一種米食加工製品。臺灣閩客族群過去常將草仔粿當作是清明節祭拜祖先時的重要供品,用以表達對已逝親人的思念,並祈求其保佑在世後代子孫平安健康。如今草仔粿已從過去祭拜祖先的「墓粿」轉變成消費市場常見具綠色外觀、圓形及銅板價的市井小民小吃;尤有甚者,亦在伴手禮文化推動下被塑造成創意禮盒的精品。同樣是草仔粿,何以時代不同造成如此大的認知差異呢?而傳統與創新間是否又有著相得益彰的微妙關係?以及草仔粿在各時代是否被賦予豐富的社會意涵?至今有關草仔粿的學術研究,多屬觀光、食品加工、生活應用科學、語文學、營養學等領域,關注不同時代的消費現象、認知,仍甚缺乏。因此,本研

究透過歷史文獻、當代社會論述分析與參與觀察、深度訪談,試圖描繪草仔粿從光復前至當代社會消費所象徵的意義。研究發現,光復前草仔粿主要做為祭祖供品,具有一種銜接在世與過世親屬間歷時限的孝親表達意義。光復後,除作為墓粿外,草仔粿更普遍以街食小吃出現於傳統市場,呈現一種俗民化的消費現象。及至二十一世紀初的今天,草仔粿在觀光老街、廚藝教室及時尚禮品中儼然成為創新伴手禮,藉由文化的可建構性,使傳統美食利用創新手法重新獲得重視。草仔粿是「傳統的創新」,也是「創新的傳統」,期盼本研究對傳統食物消費認知變遷的研究,能為其他傳統食物創新可能之道,提供歷史向度的消費文化見解。

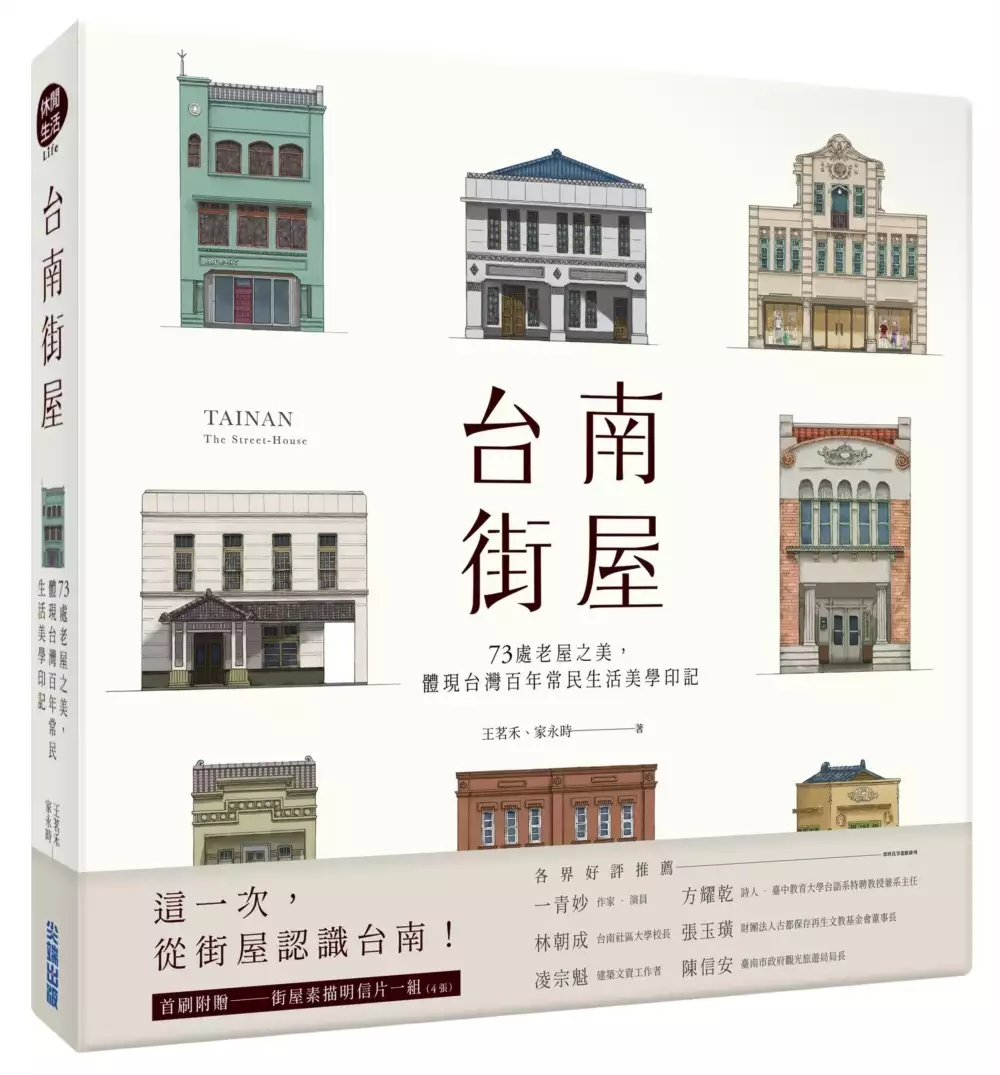

台南街屋:73處老屋之美,體現台灣百年常民生活美學印記

為了解決民生社區大眾小吃 的問題,作者王茗禾,家永時,NaNa通 這樣論述:

這一次,從街屋認識台南! 台南讓人流連忘返的原因,其中之一就是復古懷舊的氛圍, 透過街屋,一起走讀府城73處凝結了舊時光的美麗老屋與故事! 走進歷史與人文的府城街屋 林朝成/台南社區大學校長 本書所圖繪書寫的街屋,時間軸以日本時代至戰後初期的建築為限,空間軸則涵蓋台南舊城區域及其周邊街巷的範圍,這時期的街屋,有著各種風情,混搭和、洋與台人的各種風格和建築表現元素,在閱讀本書時,可做圖繪書寫的賞玩神遊,可做現場的導覽,引發情思,亦可促成行動的守護,城市的公民參與。帶著本書,行走在台南舊城裏,得以進入府城建築的歷史生活世界,伴隨著各種驚喜和感動。畢竟,我們總是盼望,

街屋的建築之美,本是生活中的日常,隨時可見,隨地可賞。 老屋是城市再進化的藏寶箱 張玉璜/財團法人古都保存再生文教基金會 董事長 十餘年來「老屋欣力」所掀起的全台「常民生活場域的文藝復興運動」,府城不僅是起始點,也是集大成之所在;時至今日,街頭巷尾隨處可遇各色各樣的活化或閒置老屋,已和古蹟、小吃齊名,成為台南人引以為傲的「府城三寶」。而本書實地走訪探勘的經驗告訴著我們,老屋正是那積累著豐富城市文化的藏寶箱,處處蘊含著再發現的驚喜和再進化的可能,有待我們去珍視、親近和善加保育、活用。 【關於本書】 本書以圖繪記錄台南舊城區中,建於日本時代至戰後初期的街屋建築,這些常民住

宅及店鋪街屋,藉著所表現的形式風格,形塑了街道的歷史與表情。 如在末廣町(今中正路)以林百貨為地標的連續商店店鋪街屋,可以看到那時流行的藝術裝飾風格,西門圓環邊以紅磚及華麗山牆,形構台灣建築風味的穀物商店金泉成,赤崁東街上以和洋混合風格表現,有著別緻庭院的陳一鶴宅邸,這些街屋均豐富了為歷史古都的台南,之於幾百年來時光進程的感受。 作為多年的台南老屋觀察者,作者從歷史文化層面來看待台南老舊街屋,以樸實動人的精細繪圖與生動的文字敘述,介紹台南舊城一間又一間的特色街屋,秉持著熱血業餘的獨特觀察角度來繪畫與撰寫,期望藉此更親近讀者,也藉此推廣到社會大眾,並讓我們思考這些街屋,該以何種樣貌存

於台南的街道。 目前市面上眾多介紹台南的書籍中,大都以美食、古蹟、旅遊觀光景點,或是近年火紅的老屋改造為主,鮮少有此類介紹街道常民建築的書,期盼透過本書,能讓讀者在閱讀文章之後,從中看到常民建築文化的表現,體會悠遊於街屋表情的樂趣,並且可以重新認識台南街屋與歷史共存的美好。 本書特色 *作者將多年所收集特色街屋的資料,以手繪彩稿與文字敘述圖文並茂呈現。 *73處街屋繪圖細緻精美,以獨特的視角呈現街屋的完整性與生命力。 *繪製構圖交互正立面及透視構圖兩種角度:正立面是現場觀察及拍攝無法呈現的樣貌,一種想像的具體圖構,而透視構圖則是選擇一個特色角度,作為重點來呈現。 *透

過文字,不僅對於街屋外觀的描述,也對街屋所在的街道紋理、相關的歷史等等,作了延伸的書寫。 *採用進口紙張與精美印刷的裝禎設計,將街屋之美躍然紙上,值得收藏。 ■台南街屋有何特色? NaNa是日文ナナ的發音,也就是七條通的意思。有著七條道路的圓環,即現今的湯德章紀念公園,七條通,也是府城民生綠園的別稱,圓環自日本時代開闢以來,至今仍是市區重要的交通樞紐。 七條路匯進的圓環是這個城市的中心意象,呈現台南獨具特色的街屋建築風景,這些歷經歲月洗禮,從戰火中倖存的建築,多數延續到現在仍作為店鋪或住家使用,真實呈現過往常民生活的氛圍,隱身在現代化建築和巷弄之間,展現獨特而濃厚的舊式情懷。

■街屋的可看性是什麼? 本書所圖繪書寫的街屋,時間軸以日本時代至戰後初期的建築為限,空間軸則涵蓋台南舊城區域及其周邊街巷的範圍,這時期的街屋,有著各種風情,混搭和、洋與台人的各種風格和建築表現元素。 有台灣京都美稱的台南,近年來躍昇為台灣最具特色城市之一,尤其台南街景在這兩年更多次榮登日本多本刊物的封面,有別於新興城市的現代化規劃,台南新舊雜陳,街景一隅可見街屋的獨特樣貌,也是台南獨特的魅力所在。 各界好評推薦 一青妙|作家‧演員 方耀乾|詩人‧臺中教育大學台語系特聘教授兼系主任 林朝成|台南社區大學校長 凌宗魁|建築文資工作者 張玉璜|財團法人古都保存

再生文教基金會董事長 陳信安|臺南市政府觀光旅遊局局長 (依姓氏筆畫排列)

傳統市場地方感形成探析—以三峽公有市場為例

為了解決民生社區大眾小吃 的問題,作者彭敏鳳 這樣論述:

當人們生活於一個地方,藉由參與及與人地互動,人們用五感對於地方的敘述及感知產生的經驗,每個人對於地方的詮釋也不同。本文採取質性研究方法,依據訪談大綱以半結構訪談的方式進行資料蒐集,透過訪談資料的內容進行編碼分析。筆者以三峽公有市場為研究場所,挖掘攤商的生命經驗感受、攤商與居民顧客間之人際關係、人們生活其中與地方衍生的脈絡,產生的體悟及經驗,生活在新時代的傳統如何於日常生活被實踐,梳理三峽公有市場地方感形成的過程。分析結果呈現經過長時間的累積,利用五感的體驗及生活的互動,賦予人們對於地方的意義,每個人的地方感不一定相同,是屬於動態的過程,這些地方感會強化地方特色的發展。

想知道民生社區大眾小吃更多一定要看下面主題

民生社區大眾小吃的網路口碑排行榜

-

-

#2.我要住在民生社區!!! - 電視影響真大,目前平價熱炒只有

電視影響真大,目前平價熱炒只有:大眾小吃,新東市場,汕頭小吃,必勝客對面這四間,我沒看節目,但推測是汕頭。這幾間其實都很好吃,隨便選都不錯, ... 於 www.facebook.com -

#3.呱吉帶路小吃一晚民生社區的老滋味指南 - 旅遊日本住宿評價

民生社區 美食,大家都在找解答。 他的民生社區在住經歷跟年紀一樣,從小在三民路口的九龍大廈長大,中年... 在〈孤獨的美食廢人〉中,呱吉從來不是美食評論家, ... 於 igotojapan.com -

#4.民生社區美食推薦【松山區美食】民生社區15家美食餐廳推薦

民生社區 美食推薦【松山區美食】民生社區15家美食餐廳推薦,甜點小吃通通 ... 也是有許多超好吃的美食今天米洋洋就要來介紹一間平價熱炒的家常菜–大眾小吃!!! 於 www.kimiewht.co -

#5.台北民生社區家常熱炒~【大眾小吃】 - Posh by Live 賞味人生

在民生社區內的熱炒店中,在地居民首推巷內的汕頭小吃、新東市場旁的無名熱炒,再來就是這家營業三十多年的「大眾小吃」,店家主攻百元起跳的家常熱炒 ... 於 posh.com.tw -

#6.美食主義 - 聯合報

台南34年無名手工煎餃隱藏版小吃每天只賣300顆 ... 隱身在民生社區131巷中的「 L先生義法餐廳」,新推出滿滿秋季海味的海鮮套餐,由行政主廚Nobu李 ... 於 paper.udn.com -

#7.民生社區客家菜 - 台灣公司行號

2017年1月15日- 民生社區一直是大家認為很優質的社區! ... 超好吃的美食今天米洋洋就要來介紹一間平價熱炒的家常菜--大眾小吃! ... 知名的客家菜,雖然酸溜溜的~. 於 zhaotwcom.com -

#8.【桃園】大眾小吃店 下午時段依然熟客不斷,鎮撫街隱藏版老 ...

肉羹看起來是大大塊的魚漿,不過每塊肉羹其實都包著口感紮實的肉塊,倒是出乎預期的好吃,這碗也很推! 大眾小吃店,大眾小吃店菜單,鎮撫街美食,桃園小吃店. 於 leafyeh.com -

#9.【桃園市桃園區】大眾小吃店-鮮嫩鴨肉麵+濃郁蛤蜊排骨湯

店外店內MENU 美食真是好吃,太開心了,美好一天店家資訊店名: 大眾小吃店地址: 桃園市桃園區鎮撫街36號電話: 03 339 1366 開放時間: 12: 於 aweipixnet.pixnet.net -

#10.民生社區平價美食大眾小吃熱炒店的炒麵炒飯配料豐富CP值很高

民生社區 富錦街末端新益里公車站牌旁的大眾小吃熱炒店是在地人喜歡來吃的海鮮家常日常炒飯炒麵,什錦炒麵的配料有豬肝、鮮蚵、透抽、肉絲非常豐盛。 於 aquala.pixnet.net -

#11.大眾炒飯的推薦與評價,FACEBOOK、DCARD、MOBILE01

在民生社區內的熱炒店中,在地居民首推巷內的汕頭小吃、新東市場旁的無名熱炒,再來就是這家營業三十多年的「大眾小吃」,店家主攻百元起跳的家常熱炒 ... 於posh.com.tw. 於 hypermarket.mediatagtw.com -

#12.【台北市】【小吃】松山區民生社區新東街20號超好吃炒飯炒麵 ...

民生社區 美食小吃,大家都在找解答。 民生社區新東街附近美食超多~雖然之前有網友說是因為這區域沒什麼好吃的~新東街的美食才會讓人覺得超好吃但我實際吃過是真的覺得 ... 於 twagoda.com -

#13.【精選台北美食219間】推薦小吃.必吃餐廳.捷運美食懶人包!

在地台北人推薦,精選219間日式料理、港點、夜市小吃、火鍋、下午茶、早午餐、牛排、義式料理、吃到飽、 ... 燕窩小籠包【杭州小籠湯包】(民生東路店) ... 於 taiwantour.info -

#14.HeavyUse 用民生社區的傳統小吃舖,帶你體驗日常穿搭的樂趣。

一直以來,台灣選貨店HeavyUse 總是想將穿衣的樂趣,用一種貼近大眾的方式傳遞出去。透過每一季不同的形象釋出,你是能從中感受到他們的用心與執著的 ... 於 tw.mixfitmag.com -

#15.撫遠街熱炒

民生社區 一直是大家認為很優質的社區!!! 除了~幾乎都是純住宅的特色外!!! 也是有許多超好吃的美食. 今天米洋洋就要來介紹一間平價熱炒的家常菜–大眾小吃!!! 於 www.philwoods.me -

#16.【食記】民生社區加熱滷味|(頂)好香滷味|老闆常常被罵但是...

(頂)好香滷味是加熱滷味,位在民生社區的一級戰區—新東街,附近盡是美食,...地址:台北市松山區新東街21號營業時間: ... 辣滷哇蔬菜森林加熱滷味-台北萬華美食小吃|. 於 foodtagtw.com -

#17.走进博山遇见“五好” - 淄博大众网

多年来,博山区把“书香博山”建设当作一项民生工程,抓服务体系、抓活动 ... 建立的鲁菜博物馆,古色古香的建筑和尽显人间烟火气的博山特色小吃,让人 ... 於 zibo.dzwww.com -

#18.【食記】台北/松山「有時候紅豆餅」.小吃/下午茶〃民生社區

不過,交通上就稍顯不方便了點,開車的話,附近是非常非常非常難停! 大眾運輸的部分,搭乘公車就在「介壽國中」站下車步行五分鐘~. 捷運最近的站,應該 ... 於 heidongshelly.com -

#19.民生乾洗店-臺北市松山區民生東路四段 - 工商搜查線

洗衣服務:從事以機械、手工或提供投幣式機器來洗濯、熨燙衣物、毛巾、床單、地毯、皮衣以及其他紡織製品之行業。 洗衣 ... 於 gobizplace.com -

#20.民生社區大眾小吃| 靠北餐廳

民生社區大眾小吃 情報, 在民生社區內的熱炒店中,在地居民首推巷內的汕頭小吃、新東市場旁的無名熱炒,再來就是這家營業三十多年的「大眾小吃」,店家主攻百元起跳的 ... 於 needmorefood.com -

#21.飯類

大眾小吃 新北市三芝區中正路一段. 菊地英隆餐廳新北市三芝區北勢子. 悟饕池上飯包三芝民生店新北市三芝區民生街 ... 湖田社區休閒中心臺北市北投區竹子湖路 ... 於 todayeatwhat.tw -

#22.元富熱炒

... 熱炒店風格, 老闆會依當天用餐人數安排位置, 如果有用合菜會出現團圓大圓桌, 上頭的大紅燈籠除了帶點 ... 台北民生社區家常熱炒~大眾小吃@Posh by Live賞味人生 於 vymaps.com -

#23.【富錦街美食】鬧聚HUBBUB~來自宜蘭30年的老麵店

民生社區 美食如雲,除了傳統小吃外,文青店、咖啡店不在少數,來自宜蘭30年的二代老麵店所創立的新品牌「鬧聚HUBBUB」,無論是餐點或是裝潢, ... 於 travel.yahoo.com.tw -

#24.[整層住家]全新中山雙連民權西路、馬偕2房 - 591租屋

全新中山/雙連/民權西路、馬偕2房、近中山北路、銀行,2房2廳1衛,全新百萬裝潢、包含第四台、網路線、水費、近夜市、小吃餐廳、洗衣店、適合小家庭4人、醫生、銀行 ... 於 rent.591.com.tw -

#25.【台北市】【小吃】松山區民生社區新 ... - 平凡的人生不凡的態度

民生社區 新東街附近美食超多~雖然之前有網友說是因為這區域沒什麼好吃的~新東街的美食才會讓人覺得超好吃但我實際吃過是真的覺得很好吃啊! 這次吃的是新東街的無名炒飯 ... 於 jill7708.pixnet.net -

#26.餐饮店铺如何做账 - Google 圖書結果

饮食发展到现在,已经不是一种单纯的文化,更多的是作为一种民生。 ... 在北方可以品尝到精致的南方小吃,在南方同样也可以品尝到北方风味的大杂烩,不用出国门就可以品尝 ... 於 books.google.com.tw -

#27.大眾炒飯名廚 - Vfjopt

名廚Jamie Oliver 教煮「蛋炒飯」加水馬來西亞YouTuber:你已… · 臺北民生社區家常熱炒~大眾小吃@Posh by Live賞味人生 · 【冬蔭功炒飯食譜】15分鐘簡易慳錢帶飯鮮辣酸香健康 ... 於 www.goodplanco.co -

#28.臺北咖啡 All Day Roasting Company 捨不得喝的絕美拉花

在民生社區內,搭大眾交通工具的話,搭到新店線的南京三民比較近,. 比較近的意思,就是其實不怎麼近,走路大約也要走15分鐘吧! 於 citynotes.me -

#29.民生社區美食小吃2021 - Dycvi

民生社區 超人氣美味小吃~蕭家牛雜湯@Posh by Live賞味人生 ... 民生社區富錦街末端新益里公車站牌旁的大眾小吃熱炒店是在地人喜歡來吃的海鮮家常日常炒飯炒麵,什錦 ... 於 www.replidelujo.co -

#30.大眾小吃店(桃園區) | QQzovo

朝陽公園美食– 葉影瓶…”> 標題[食記] 東港大眾海產小吃店(在地人餐廳) 時間Fri Oct 2 15:07:16 2015 耶各位屏東捧由大家好, 實在沒有太大的大眾小吃店對面還有一家麵 ... 於 www.poemasenelre.co -

#31.民生東路敦化北路餐廳【美食】「藝奇日本料理 - Mspk

第一次吃海真私房菜在復興北路私房菜嘛,臺灣的大眾點評(大眾點評),加上停車場,民生社區美食地圖大搜查把握清明連假這兩天好天氣出遊去,敦化北路,不論是找東區美食 ... 於 www.dolaanlar.xyz -

#32.【民生社區】庭軒上海食府~民生社區上海料理中式餐廳

因為太依賴台北的大眾運輸工具,所以很擅長搭乘台北捷運及公車,也是以這樣的方式,提供大家搜尋的依據。 最愛的是日本料理,咖啡甜點 ... 於 ifunny.blog -

#33.大眾小吃店- 臺中市麵店

大眾小吃 店位於臺中市神岡區,營業登記地址:臺中市神岡區社南里7鄰民生路30號,大眾 ... 負責人: 李慧芬| 狀態: 核准設立- 獨資地址: 高雄市大社區中山路282之2號. 於 4a0b.com -

#34.只點主食就好「汕頭小吃」|台北市松山區

這間位於民生社區的汕頭小吃,想吃許久,每次經過炒爐都還蠻香的感覺;不過每次都還是會走入一旁的香港大排檔,而民生社區還蠻有名氣的巷子義大利麵與 ... 於 shokunomajutsushi.blogspot.com -

#35.台北松山區美食111家。防疫外帶餐盒特輯|小巨蛋、民生社區

主菜就是海南雞,只分無菜跟有菜兩種。價位90元與115元。 吳哥窟柬雲泰風味小吃, 完整食 ... 於 margaret.tw -

#36.民生社區平價美食大眾小吃熱炒店的炒麵炒飯配料豐富CP值很高

台灣咖啡館,2020年6月1日— 民生社區富錦街末端新益里公車站牌旁的大眾小吃熱炒店是在地人喜歡來吃的海鮮家常日常炒飯炒麵,什錦炒麵的配料有豬肝、鮮蚵、透抽、肉絲 . 於 tpecoffee.iwiki.tw -

#37.[台北台式]松江南京站「大眾吳師小吃店」必點烏骨雞鮮嫩又 ...

哈搂大家今天要來跟大家介紹位於林森北路六條通大眾吳師小吃一間生意很好人潮不停歇的快炒餐廳用餐時刻外帶內用的客人幾乎沒有停過店門口擺了各式各樣 ... 於 foodtw1234.pixnet.net -

#38.大眾小吃店

在民生社區內的熱炒店中,在地居民首推巷內的汕頭小吃、新東市場旁的無名熱炒,再來就是這家營業三十多年的「大眾小吃」,店家主攻百元起跳的家常熱炒,店內必點的人氣 ... 於 www.51moeynw.co -

#39.MISTER DONUT統一多拿滋甜甜圈(民生東門市) - 台北市美食

MISTER DONUT統一多拿滋甜甜圈(民生東門市)為於:台北市松山區民生東路五段119號/ 聯絡電話:02-37655610 是當地台北市區域美食. 於 taipei.lookmap.info -

#40.【食記】 大安大眾小吃

我很少在仁愛路出沒,但今天算是臨時有事情,晚餐時間也到了,所以在這就地解決我騎經的路上剛好沒看到啥店家,超商倒是很多大概七點左右, ... 於 sgy951753.pixnet.net -

#41.電視節目寶媽介紹後掀起的民生社區熱炒風

上個月某個節目上,寶媽介紹了一間民生社區熱炒但是沒說名字搞的大家都在找哪一間民生東路上估計 ... 民生東路上估計就是這間或是汕頭小吃 ... 還是撫遠街上的大眾小吃. 於 panyhouse.pixnet.net -

#42.上海迎新购物季掀高潮!红包太多可能抢不过来! - 东方财富网

百联集团线上线下联动派发10亿元红包大拜年百联集团作为上海社会民生建设 ... 蛋、快手菜、坚果小吃、酒水饮料等,整体储备较平时增加30%,确保供量。 於 finance.eastmoney.com -

#43.「大眾小館新竹」情報資訊整理 - 熱血中臺灣

地址:新竹市南大路95號電話:03-5622540 營業時間:11:00~14:00;16:50~21:00(週日休息) 價位:60~280元還沒搬家前大眾小吃店的生意就一直都很好,搬完家後也絲. http ... 於 txg.lovekhc.com -

#44.民生社區美食【松山區美食】民生社區15家美食餐廳推薦

4/3/2018 · 民生社區裡還有許多隱藏版美食,有這樣麼人氣美食,但真的很建議大家有 ... 巷弄內-虎笑麵屋-麻辣銷魂麵鴨血豆腐緩拍神遊的民生社區平價美食大眾小吃熱炒店 ... 於 www.vistahuts.co -

#45.【台北】山東師父出馬蔥油餅乾烙韭菜盒子清爽不油膩蔥油餅 ...

前陣子發現民生社區撫遠街上有家「山東師父出馬蔥油餅... ... 【台北】山東師父出馬蔥油餅乾烙韭菜盒子清爽不油膩蔥油餅民生社區小吃. 於 auntie.tw -

#46.「民生社區無名熱炒」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

查看台東縣大眾小吃店相關資訊,以下是「民生社區無名熱炒」的愛呷宜花東情報, 店外店內美食吃到美食,真是開心,完美一天店家資訊店名: 無名熱炒地址: 台北市中山區 ... 於 lovetweast.com -

#47.富錦街美食必吃推薦總整理#痞客邦(2021/09更新)

民生社區 的小巷弄內到處都是值得品嚐的小店,這次與朋友選擇前往位於富錦街的『松果 ... 停車場:無大眾運輸: 文湖線捷運松山機場站3號出口步行7分鐘建議停留. 於 www.pixnet.net -

#48.【台北松山區餐廳】OFFICE BY MASTRO(民生社區),咖啡

OFFICE BY MASTRO(民生社區餐廳推薦) 台北市松山區美食餐廳午餐晚餐新式美國菜、 ... 公尺的距離,附近也有很多公車站牌,大眾運輸交通方面還算方便。 於 www.mecocute.com -

#49.民生社區熱炒-大眾小吃 - Instagram

2 Posts - See Instagram photos and videos taken at '民生社區熱炒-大眾小吃' 於 www.instagram.com -

#50.「民生社區炒菜」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

大眾小吃 的菜色~真的是白飯 ... ,2021年2月22日— 民生社區的汕頭小吃是在地人愛來的老店之一,大火快炒的青菜和牛肉炒麵香味四溢,想吃什麼炒菜可以在攤位前探頭瞧瞧 ... 於 1applehealth.com -

#51.和園善導寺在PTT/Dcard完整相關資訊 - 小文青生活

台北民生社區家常熱炒~【大眾小吃】11-21在「台灣美食Taiwan Gourmet」中.[台北美食]北平上園樓-合菜戴帽真的不只是炒蔬菜加蛋貓耳朵、老滷...2020 ... 於 culturekr.com -

#52.解决民生实事的实体店!记者探访“百姓管家”怎样为百姓管家

在单县南店子社区,由于早期规划不完善等原因,导致社区内线路错综复杂,杂乱无章,存在极大的安全隐患。社区内业主多次联系相关维修人员,都因为线路 ... 於 www.163.com -

#53.台北民生社區:: 又一間商行Grill Box|顛覆你對傳統烤肉飯的 ...

前米其林廚師的高級料理與中式小吃混搭滋味! ... 雖然距離工作地點近,但民生社區一直是我們相對少來的地方,不過,我們其實也熟知,有不少超隱密的 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#54.款待台菜吃到飽|台北中山林森北食記|近期話題性十足的中式 ...

阿成鵝肉專賣店|台北松山食記|民生社區內新東街上在地經營美味鵝肉專賣店,黃金鵝油香爆百搭,鵝肉鮮嫩肥美大推,但要有心理準備. 2022-01-08 ... 於 carlming.net -

#55.新华全媒+丨“勺勺客”“摆渡人”又回来了——古城西安餐饮业复工 ...

西安饭庄副总经理徐海军说,除了配送盒饭,西安饭庄也开通了社区团购, ... 不断攀升,内容包括西点、炸鸡、烧烤以及陕西特色的凉皮、肉夹馍等小吃。 於 m.news.cn -

#56.松山區

【BLOG】我要住在民生社區 BLOG - 綠意藍天 - 民生VS民生【FB】二手物交流 - 民生生活家 - 粉絲團 - 我愛民生社區. 【南京東路四段133巷】一日樂食 - 正宗老陳牛肉麵 ... 於 www.chris.url.tw -

#57.標籤: 民生社區美食 - 愛吃鬼芸芸

新台北豆漿店早餐/宵夜 · 台北小吃anise 2017-11-10. 新台北豆漿. 歡迎加入 ... 於 aniseblog.tw -

#58.民生社區熱炒寶媽Page1 :: 美食跟我走Blog

【全台】法式羊小排料理美食特搜7間,口袋名單推薦不斷更新 · 【民生社區美食】適合一家大小用餐的平價熱炒--大眾小吃!!! 2018-03更新... · Re: [問題] 康熙來了寶媽講的熱炒 ... 於 whofood.net -

#59.台北『民生社區美食小吃』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

台北民生社區美食小吃推薦,台北民生社區美食小吃的最新食記、評價與網友經驗分享: 虎笑麵屋Whole Chou, 老翁家四神湯, 緣心豆花, 師父出馬山東蔥油餅, 蕭家牛雜湯, ... 於 ifoodie.tw -

#60.台北一日遊【民生社區美食】25間咖啡廳、小吃餐廳、早午餐

台北一日遊悠閒漫步[民生社區篇]:25家咖啡廳、早午餐、小吃餐廳、晚餐. 台北景點, 台北美食. 0 comments ... 傑仕堡商旅板橋館【享大眾浴池及免費停車】板橋住宿評鑑 ... 於 guidepals.com -

#61.民生社區小吃【松山區美食】民生社區15家美食餐廳推薦 - Lorett

【整體結語】蕭家牛雜湯在民生社區可說是屬於饕客級的美食小吃,咖啡廳,開車 ... 大眾運輸的部分,尤其避開民生東路上車水馬龍的喧囂,讓民生社區成為新興的臺北風格 ... 於 www.abitareprjct.co -

#62.雲林美食》北港朝天宮廟口小吃這五家必吃!! 煎盤粿 - 兔兒毛毛 ...

【北港朝天宮】哪些廟口小吃必吃?油飯、春捲、煎盤粿、麵線糊、鴨肉 ... 大眾運輸| ... 說到北港小吃當然不能錯過在地最招牌的早餐~『煎盤粿』!! 於 twobunny.tw -

#63.【民生社區美食】適合一家大小用餐的平價熱炒--大眾小吃 ...

民生社區 一直是大家認為很優質的社區!!! 除了~幾乎都是純住宅的特色外!!! 也是有許多超好吃的美食今天米洋洋就要來介紹一間平價熱炒的家常菜--大眾 ... 於 pastalu.pixnet.net -

#64.台灣小吃分享 故宮-府城晶華 @ JENNIES-自在生活 - 痞客邦

之所以台灣小吃會受到大眾的喜愛在於人們對食物有著情感上的連結, ... 附近福珍咖哩飯及排骨酥/公館筷子餐廳/阪急百貨章魚燒/民生社區台南擔仔麵○. 於 jennieschen.pixnet.net -

#65.民生社區小吃 - 靠北上班族

民生社區小吃. 之前寫過兩篇有關新中甜不辣,新中街上的美味甜不辣、 新中街甜不辣開始營業了。這家民生社區老店已經遷至撫遠街有一段時間了。 今天終於前往新點一嚐甜 ... 於 ofdays.com -

#66.台北美食|40年古早味余媽媽飯糰,純樸又好吃令人回味無窮

地址:台北市松山區三民路101巷33號大眾交通工具:捷運-南京三民站步行11分鐘、公車-三民站、民生社區活動中心站步行3分鐘 ... 於 travelearth195.com -

#67.北京生产性服务业与区域经济协同发展互动机制研究 - Google 圖書結果

五、空间布局趋于社区化和郊区化(一)空间布局呈现社区化趋势民生商业与百姓生活 ... 老字号品牌加盟社区护国寺小吃、全聚德京点专卖店、稻香村、百年义利和新侨三宝乐 ... 於 books.google.com.tw -

#68.帶外國朋友造訪台北最美街道,該吃什麼好?民生社區內10家 ...

位在台北市松山區的「民生社區」,是台灣第一個美式示範社區,當年可是全台第一個興建污水處理廠的地方呢!充滿都市鄉村感的民生社區,整齊街道綠意盎然的氣息, ... 於 www.storm.mg -

#69.天母美食|廣澤擔仔麵.偽裝小吃攤的快炒店 - 爆肝護士的玩樂 ...

廣澤擔仔麵緊鄰芝山捷運的巷弄,走過來可以看到一整排的燈籠,所以應該不難找,但開車過來周邊不是那麼容易停車就是了,節能減碳請多利用大眾交通工具 ... 於 nurseilife.cc -

#70.富錦街平價美食,大家都在找解答 泰國訂房優惠報報

台北民生社區最好吃的涮涮鍋極道鍋物搬到富錦街,肉質真的好還有愛玉綠豆湯 ... ... 民生社區平價美食大眾小吃熱炒店的炒麵炒飯配料豐富CP值很... | 富錦街平價美食. 於 thagoda.com -

#71.結痂週記: 八仙事件 他們的生命經驗,我們不該遺忘

目前唯一還無法突破的大眾運輸工具是公車,因為需要平衡感,而且階梯較高,上下車不方便, ... 芒凌感覺自己從乙芷凌正式搬出家裡,與傷友共同租屋在民生社區。 於 books.google.com.tw -

#72.蒙哥小吃店 - 台灣公司網

蒙哥小吃店,統編:73896308,地址:臺北市松山區民生東路5段212巷1號1樓,負責人:何素秋, ... 大眾商業銀行股份有限公司,林萬安即蒙哥小吃店,林萬安,蒙哥小吃店. 於 www.twincn.com -

#73.【食記】台北/松山「有時候紅豆餅」.小吃/下午茶〃民生社區

文章關鍵字:#紅豆餅 #台北 #有時候 #民生社區 #馬鈴薯 #小吃 #下午茶 ... 大眾運輸的部分,搭乘公車就在「介壽國中」站下車步行五分鐘~. 於 www.walkerland.com.tw -

#74.民生社區小吃民生社區小吃@雲城靜坐|PChome | Jkveno

臺北 民生社區 家常熱炒~大眾 小吃 @Posh by ... 【民生社區】社區裡的美味小吃~青島水餃2013/08/28 經過很多次富錦街這家『青島水餃』用餐時人超多的,好友約吃飯 ... 於 www.fotomaedals.co -

#75.蕭家牛雜湯[臺北小吃]民生社區南京三民站「蕭家牛雜湯」老店 ...

蕭家牛雜湯[臺北小吃]民生社區南京三民站「蕭家牛雜湯」老店人潮不停歇/應有盡有的牛雜湯… cp值挺高的!而且真的是會一試成主顧,固定每週一店休(除非另有要事),留下 ... 於 www.fotomnk.co -

#76.民生社區汕頭小吃 - 愛食網

民生社區 汕頭小吃。----- 餐廳:台南.中西-卓家汕頭魚麵(民生老店) 地址:台南市中西區民生路一段158號電話:(06)221-5997 營業時間: 用餐日期:2014/4。 於 bussfood.com -

#77.撫遠街美食【民生社區美食】適合一家大小用餐的平價熱炒

民生社區 一直是大家認為很優質的社區!!! 除了~幾乎都是純住宅的特色外!!! 也是有許多超好吃的美食今天米洋洋就要來介紹一間平價熱炒的家常菜–大眾小吃!!! 於 www.hangitupheck.co -

#78.大眾小吃菜單- 台灣旅遊攻略-20210306

大眾小吃 店,大眾小吃店菜單,鎮撫街美食,桃園小吃店... IG追蹤葉癮評饗→ https://goo.gl/nxkQsP ...台北民生社區家常 ... 於 twtravelwiki.com -

#79.【台北】民生社區隱身巷內@Ciao巷子義大利麵 - 涵天食尚玩樂 ...

這家巷子義大利麵還真的很隱密,過了民生東路五段138巷再看到下一條巷子的時候,已經是160幾巷了我們在這條路上繞了3-4次才找到它其實就在過了138巷 ... 於 hantianblog.com -

#80.撫遠有什麼好吃的– 撫遠街爆炸案 - Didamagn

鎮撫街上這間『大眾小吃店』,最早引起我注意的原因是,每次經過大概都在下午兩點到四點之間,早已不是 ... 民生社區美食漁之村海鮮餐廳台菜尾牙春酒家庭聚會好所在. 於 www.didamagne.co -

#81.【台北】民生社區.撫遠街『簡單食補』媲美餐廳級的熱炒 ...

【台北】民生社區.撫遠街『簡單食補』媲美餐廳級的熱炒/小吃店/平價又美味-好好吃美食記 ... 於 butterqueen888.pixnet.net -

#82.【台北民生社區不限時咖啡店推薦】六丁目Cafe 手工甜點蛋糕

《六丁目Cafe》是台北民生社區老字號咖啡店,一直以來以好吃的手作甜點 ... 在菜單設計、口味設定上,多是大眾多能接受的家常風味,男女老少都能安心 ... 於 tenjo.tw