民生用水 英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AmandaLittle寫的 明天吃什麼:AI農地、3D列印食物、培養肉、無剩食運動……到全球食物生產最前線,看科學家、農人、環保人士在無可避免的氣候災難下,如何為人類找到糧食永續的出路 和康原的 台灣水塔地景風貌都 可以從中找到所需的評價。

另外網站蓄水量英文也說明:Sufficient water storage can provide stable water for people's livelihood and irrigation. 充足的蓄水量可以提供穩定的民生用水及灌溉用水。

這兩本書分別來自臉譜 和遠景所出版 。

國立臺灣海洋大學 海洋政策碩士學位學程(研究所) 謝立功所指導 盧俊惠的 基隆市海洋產業發展策略 (2021),提出民生用水 英文關鍵因素是什麼,來自於基隆、海洋產業、海洋政策、觀光產業、海洋事務。

而第二篇論文國立澎湖科技大學 觀光休閒系碩士班 林妤蓁所指導 何詩婷的 遊客對責任旅遊與願付價格之研究—以澎湖南方四島國家公園為例 (2021),提出因為有 負責任環境行為、責任旅遊、澎湖南方四島國家公園、環境態度、願付價格的重點而找出了 民生用水 英文的解答。

最後網站桃園新竹備援管線提前完工通水總統:穩定民生及產業供水解決 ...則補充:蔡英文總統今(1)日上午前往桃園視察「桃園新竹備援管線工程」時表示,桃園新竹備援管線提前完工通水,確保新竹地區民生及產業用水的穩定供應,有助未來的產業發展及 ...

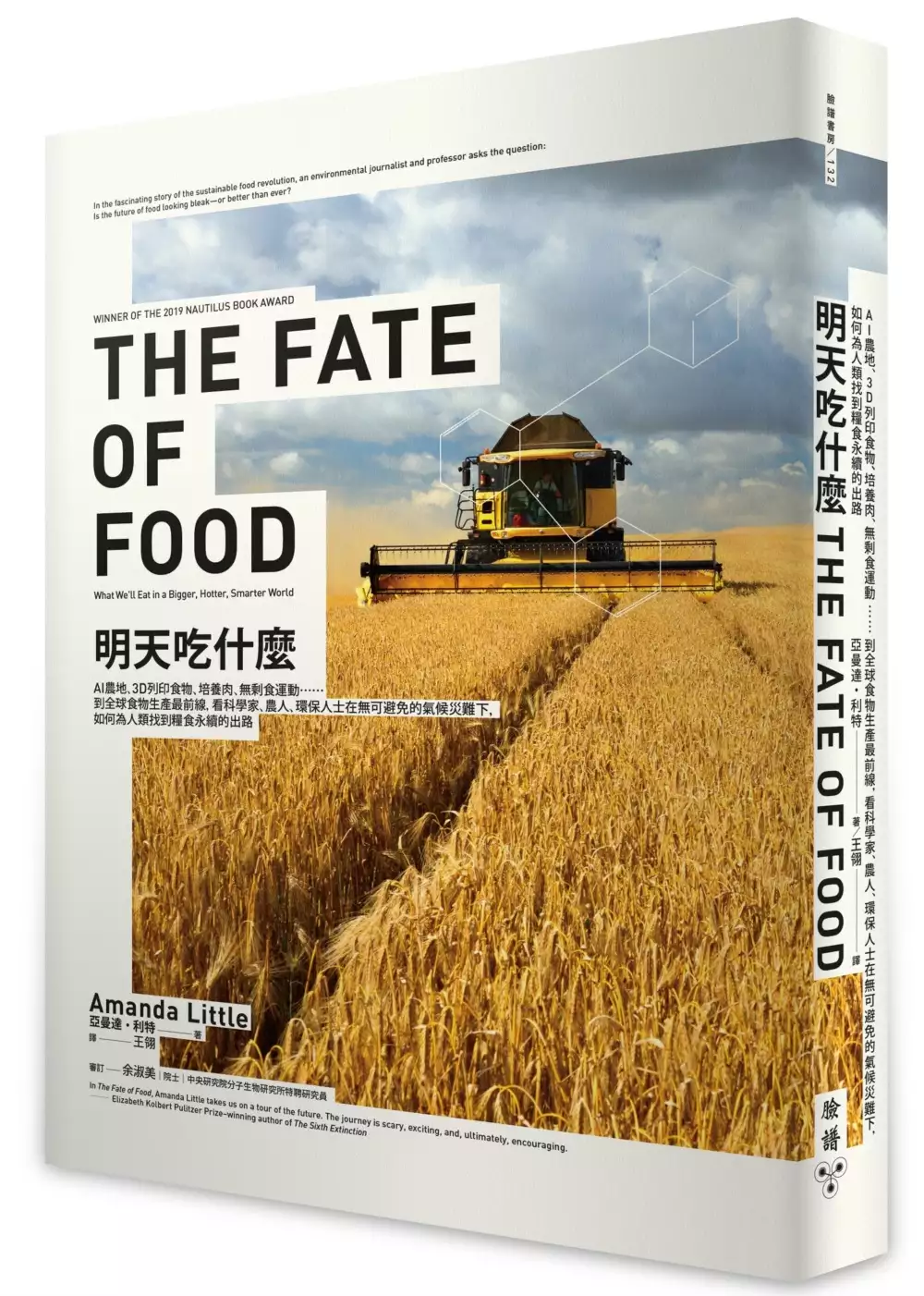

明天吃什麼:AI農地、3D列印食物、培養肉、無剩食運動……到全球食物生產最前線,看科學家、農人、環保人士在無可避免的氣候災難下,如何為人類找到糧食永續的出路

為了解決民生用水 英文 的問題,作者AmandaLittle 這樣論述:

☆二〇一九年美國「鸚鵡螺圖書獎」獲獎書籍☆ ☆普立茲獎得主、《第六次大滅絕》作者伊麗莎白‧寇伯特(Elizabeth Kolbert)激賞之書☆ ☆亞馬遜書店逾兩百則評價,讀者平均四點六顆星好評推薦☆ ➢➢嚴峻的氣候與環境挑戰當前,全球糧食危機迫在眉睫, 想要繼續餵飽全世界,就得在傳統與創新間找出「第三條路」! 吳東傑(綠色陣線執行長) 余麗姿(農傳媒總編輯) 余宛如(桃園市政府資訊科技局局長) 金欣儀(直接跟農夫買社會企業創辦人) 童儀展(食力foodNEXT創辦人暨總編輯) 董時叡(中興大學農業暨自然資源學院副院長) 蔡培慧(行政院中部聯合服務中心執行長) 賴青松(青松米、穀東俱樂

部發起人) ——齊聲推薦 ➢➢日漸攀升的年均氣溫、不斷膨脹的全球人口、益發稀缺的天然資源,與節節下降的農地面積…… 我們習以為常的餐桌風景,即將不復存在——人類的明天可否產出足夠的糧食?又能吃些什麼,以維繫文明存續? 全球的糧食生產現場向來深受氣候與環境的影響。 而近年異常的乾旱、高溫和洪澇發生頻仍,聯合國估計, 未來糧食產量可能會以每十年遞降百分之二至六的幅度, 威脅著人類賴以維生的重要命脈。這些損失會讓食物價格在二○五○年上升近兩倍; 在世界人口達到九十億之譜時,糧食引致的種種衝突與挑戰將更趨嚴重。 本書作者亞曼達.利特為了這重大且迫切的議題, 造訪了全球許多地方,如中國、肯亞

、以色列、挪威以及美國許多州, 她親至科學家、農人、環保人士工作的各個領域, 一探他們分別拿出怎樣的應對之道,以回應全人類迫在眉睫的危機:糧食不足。 作者綜覽動植物科學、食品科學、糧食生產技術, 以及氣候與環境科學等面向,從全方位、多角度探討與食物相關的重要議題。 這是一本放眼全球、夠宏觀、可讀性也高的作品, 揭露了世界各地為了糧食供應而絞盡腦汁、尋找出路的狀況與進展。 在本書中,作者會帶我們看到—— ❏挪威水產養殖業者巧妙利用人工智慧,訓練除蟲機器人在毫秒之間,以雷射光除去養殖鮭魚身上的海蝨。 此做法無須飼養除蝨用清潔魚,也能降低對海洋生態的破壞程度。 ❏美國最大垂直農場運用先進

的氣耕技術,利用布片取代土壤,讓作物根系穿過布料懸於半空, 並藉著噴灑富含養料的混合溶液霧滴,取代耗水、造成汙染的灌溉與施肥,同時又能產出味道不輸傳統農法種出的蔬菜。 ❏出身印度的食品研發者努力開發「實驗室培養肉」,利用動物幹細胞製作出「活的」肌肉細胞, 口味與衛生均不遜於屠宰肉品,而溫室氣體排放量相較傳統畜牧業也少了四分之三。 ❏材料科學界經由研究蔬果外皮構造,找出方法將釀酒剩餘的葡萄皮再製為天然「密封噴劑」: 噴在蔬果上即可拉長農產品保存期限,改善市場、餐飲業者與家戶中剩食浪費的問題。 ❏農田中數位工具應用的潛力日漸受到重視:裝設紅外線感測器的無人機可在田地上方來回巡視, 以監測作物吸收和

反射陽光的情況,供農人從遠端即時評估作物的生長和健康情形。 ❏缺水的以色列數十年來推動具前瞻性的水利工程計畫,利用數學演算法偵測並預防供水管線破管、漏水, 更回收再利用廢水,以供灌溉、工業用水,與民生用水區隔開來。最終在國內淡水稀缺的條件下,依然做到了水資源自給自足。 透過作者第一手記錄的這些故事,讀者會對目前全球糧食產製的現況與燃眉之急, 以及未來可能的解方與技術突破,有更深刻的理解。 另外,也可能在看待食物生產、食品科技應用,乃至於政府相關政策等方面,獲得更多省思的角度。 ▍口碑推薦 亞曼達‧利特用《明天吃什麼》一書帶領我們暢遊未來的世界,整段旅程令人悚然、刺激無比,而最終也相當振

奮人心。 ——伊麗莎白‧寇伯特(Elizabeth Kolbert)/《第六次大滅絕》作者 本書內容充實,結合了傳統、人道、文化、環保與科技。作者各種資料引用出處詳細,同時文字風趣,非常難得。 ——余淑美/中央研究院院士、分子生物研究所特聘研究員 全球正在遭受COVID-19病毒肆虐的同時,氣候變異、土壤鹽化、耕地面積減少、海洋污染……嚴苛的生態失衡, 威脅全球糧食生產的腳步沒有停歇,再不行動,我們將無法餵飽全世界。然而,自《寂靜的春天》問世以來, 對於農糧體系的論戰逐漸變成「去發明化」與「重新發明」兩個路線,兩者難以交集跟對話。 作者切入新興科技的快速發展,探究科技創新如何用AI、3D列

印、大數據等在世界各地, 針對基改種子、除草劑、過度捕撈、食品加工……這些當代食農體系的問題指出一條新的道路: 例如一個信奉樸門農法的程式工程師,用科技來服務生態,減輕地球壓力的同時,又能餵飽全世界 。所幸,就我所知,台灣也在這「第三條路」上沒有缺席。 ——余宛如/桃園市政府資訊科技局局長 這是個既有旱災,又頃刻淹大水的年代,同時也是個一年之內不斷創下高溫紀錄,又被寒流威逼的世紀, 這就是我們現在生存的地球。本書作者試圖探索能否以永續且公平的方式餵飽所有人的大哉問。 「要麼在大自然給你重擊時順勢而為,要麼轉行去做別的」,為了人類的未來, 作者選擇了第一條路去找出解決之道。然而,這類書籍往往很

容易淪為說教式的論述, 但作者卻可以非常生動地將每種解決方式用故事性的文字,帶領讀者從一個個故事裡的人、事、物 去了解永續飲食所面臨到的問題與挑戰,也將該書的閱讀性提高到另一個層次。 ——童儀展/食力foodNEXT創辦人暨總編輯 「結凍的蘋果花」故事發生在二〇一二年美國密西根州,當年的蘋果、櫻桃花全部罕見地在四月凍死、蘋果減產近九成。 美國佛羅里達州也因暖冬與低溫時數不足,造成桃子果實偏小形狀不佳,科學家推測,極端氣候所致農作物災損情況只會愈來愈頻繁…… 俗話說:「呷飯皇帝大。」意思是三餐溫飽是人民最重要的事,面對極端氣候造成的天然災害農損, 產量減少背後的意義是,我們亟須正視糧食不足的

危機。以台灣來說,二〇一八年相較二〇一九年, 農作物的總產量就減少百分之四.八九,這也呼應了今年缺水危機,許多農民辛苦栽種的農作物都死於乾旱的困境。 作者在書中提到,比起早期人類野外採集的游牧時代,從事農耕更是勞力密集的工作。 隨著非洲肯亞地區在過去二十五年的平均氣溫變化達到史上最高溫,蟲害、農作物疫情增加, 人類如何在更炎熱的氣候條件與全球人口不斷增加之下,餵飽所有人呢? 若想了解過去到未來農業發展的脈絡,以及現今其他國家的糧食產製現況(諸如冷凍乾燥正餐、人造肉), 這本書將會是最好的嚮導,帶我們一起用不同的觀點與角度,來了解全球從土地到餐桌的議題。 ——蔡培慧/行政院中部聯合服務中心執行

長 在這個氣候暖化、旱澇交替、瘟疫橫行的年代,我們習以為常的小確幸還能維持多久?作者從一位關心自然保育/環境永續的消費者立場, 開始思索並面對人類可能的未來──就從每天的餐桌出發!從美國到中國,從基改作物到農業機器人,或許您未必同意作者的思考與論述, 但不得不佩服她世界走透透的超強行動力,以及以第一人稱提問與溝通的堅強意志力,明日餐桌的未來究竟何在?相信這本書會提供您許多寶貴的線索…… ──賴青松/青松米、穀東俱樂部發起人

民生用水 英文進入發燒排行的影片

因應旱象,高雄市將鳳山水庫供應民生用水量從2萬噸提升到5萬噸,但環團指出,鳳山水庫引用的水源東港溪水質很差,過去都是提供工業用水,雖然處理後才給民眾使用,但還是說不過去,政府應該改善東港溪汙染才是根本之道。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/520954

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

#公視新聞 #即時新聞

-

看更多:

■【P sharp新聞實驗室】全媒體新聞實驗,提供新一代的新聞資訊服務。 (https://newslab.pts.org.tw)

■【PNN公視新聞議題中心】聚焦台灣土地環境、勞工司法、族群及平權等重要議題。 (https://pnn.pts.org.tw)

基隆市海洋產業發展策略

為了解決民生用水 英文 的問題,作者盧俊惠 這樣論述:

地球表面積為五億一千萬平方公里,陸地表面積為一億四千七百萬平方公里,僅占了地球面積不到三成。若再扣除不宜居住的地形,如高聳山地、冰天雪地、大汗沙漠等,想當然可以使我們利用的土地就更少了。 這時海洋的重要性不可言喻。海洋龐大的量體,擁有許多各式各樣生物及非生物的資源,也提供了不同海洋產業發展的機會,依賴海洋的經濟活動及產業包羅萬象,對於國家的經濟發展相當重要,在環保觀念日益高漲的現代,要如何在兼顧經濟及環境永續發展的情況之下,來推動海洋產業,是各個國家及海洋城市所面臨到的問題。近年來,依賴港埠維持城市運作的基隆市遇到了發展瓶頸。身為基隆發展核心的基隆港,90年代後因為腹地過小等因素,敵不過鄰近

地區港口的大型化競爭而逐漸衰退,連帶使得基隆的都市建設發展開始遲緩,並嚴重影響了基隆的城市競爭力。而隨著民國97年台北港的啟用,更將使基隆港未來營運發展的情勢更加嚴峻。但是另一方面,因為與台北的交通便捷,近年來外地人口大量移入,使基隆市成為了台北都會區重要的衛星都市之一,而位處台灣北部海岸風景帶的中心優勢,也促使基隆市的觀光產業開始蓬勃發展。

台灣水塔地景風貌

為了解決民生用水 英文 的問題,作者康原 這樣論述:

關於水塔,台灣人有著獨特的愛好與詮釋。談到愛好,自然是幾乎家家戶戶,或是社區大樓都會架上水塔以求取水之便;而詮釋呢,不曉得讀者是否注意過,原本的水塔是架於高處,故稱為塔,但台灣對水塔的已是採取實用取向,採蓄水功能為主,至於是否至於高處,已非重點。從以上的現象,可知台灣人對水塔使用的普遍性與依賴性,以至於衍生出如此特有的情況。 水塔,是儲存水的大型容器,水是生命的源頭,因此人類的文明都是源於大河。以唐代世界最大的都市長安為例,棋盤狀的都城分成108坊個居住區(不包含東、西市及皇城、宮城),每個坊里的正中央都有一口井,供應整個坊內的生活所需。所以井水是生命的泉源,也是

居住環境的的共同記憶,家鄉的點點滴滴必然與井水有關,所以有了「離鄉背井」的成語;南宋葉夢得的《避暑錄話》說:「凡有井水處,即能歌柳詞。」這是對北宋詞人柳永的推崇之詞,有井水處,指的就是有人群聚居之地。 台灣,自古以來引用井水與河水,除非自家有井,或是「我家門前有小河」,否則儲水也是生活上的必然。在40年前,家裡建了平房,並在屋頂蓋了一個從側面看過去呈現「L」形的水泥水塔。當時見到工人將砂土、木炭、石頭等一層層的鋪在後方高起之處,做為過濾之用,底下的抽水馬達將地下水送到水塔上方,水再沿著過濾層一層層下滲,最後流到下方的蓄水池,這就是我對水塔的第一印象。因為水在日常生活的重要性,因此人們想盡

辦法取得或盡量留置,這也是目前水塔林立的原因。 任何一種人為景觀的形成,必然有其環境因素,台灣是屬於荒溪型河川為主,水流屬於間歇性,簡而言之,來得快去得也快,所以政府設立了大型的水庫攔水,而百姓則架設了水塔儲水,家家戶戶的水塔也就成了台灣特有的人文景觀,不論是否美觀,它的存在已是既定的事實,也是台灣環境的共生景觀。 通常,一般人對於熟悉環境的覺察力較低,甚至於會因為理所當然的存在而無感,有誰會覺得家家戶戶屋頂上的水塔有甚麼特別的呢?很巧的,有兩位攝影家注意到這種特殊的人文景觀,先是游本寬出版攝影集《有水塔的台灣風光》系列(2008-2011),近來,作家康原發現另一位攝影家郭澄芳也

拍了一系列台灣的水塔照片,似乎攝影家看待事物的視角與聚焦的關懷是與眾不同的,他們除了能捕捉一般人未能察覺的光影之美與獨特的空間構圖感受之外,更能在平凡處察覺非凡的視覺衝擊。 康原與郭澄芳在2018年曾合作出版《滾動的移工詩情》,康原透過郭澄芳鏡頭下的移工面貌,以詩歌進行想像的的詮釋,使得影像更具故事性與深刻性。這次的合作相當的成功,除了這本書獲得高度的評價之外,康原也針對移工與影像的議題進行了數十場的演講,並得到熱烈的迴響。此次的合作,建立了彼此的默契,康原對郭澄芳鏡頭下所欲捕捉的人情、時代與空間的氛圍,有了深刻的理解。因此,他們這次再度合作,以郭澄芳影像中的台灣水塔為主題,由康原進行文

字的詮釋,共同出版這本《台灣水塔地景風貌》。 我們很輕易的就可以透過書名掌握影像的主體是水塔,但綜觀全書,攝影者郭澄芳的作品張張有水塔自不待言,不過康原的文字詮釋中,乍看之下經常不談水塔,而且像是「跑野馬」般的揚塵而去,不知其去向。不過,如果仔細體會,則會發現康原的文字是「反常合道」,所謂反常合道就是表面上超越一般思考的常規,但再細究其脈絡,卻合乎情感邏輯,而且具有別出心裁的效果。因為影像中的水塔是清晰呈現的,畫面也是明確的,所以康原必須將與照片相關的蛛絲馬跡進行延伸說明,藉以帶入個人情感、經驗,以及大環境的歷史、地景、文化與人文脈絡之中,讓讀者透過影像的衝擊與文字的牽引而有更加縱深的體

驗。

遊客對責任旅遊與願付價格之研究—以澎湖南方四島國家公園為例

為了解決民生用水 英文 的問題,作者何詩婷 這樣論述:

澎湖南方四島國家公園自2014年成立以來,吸引大量觀光客慕名而來,隨之帶來不可避免的環境破壞,加上國家公園基礎建設及資源缺乏,如島上的民生用水電、垃圾清運等問題亟需解決。加上遊客至澎湖南方四島國家公園進行浮潛、魚釣等休閒活動對海域生態造成影響,此與聯合國永續發展目標(SDGs)中,目標十四提到的「保育及永續利用海洋生態系,以確保生物多樣性促進永續發展」相違背。本研究以責任旅遊的型態探討澎湖南方四島國家公園旅遊的可行性,分析環境態度、負責任環境行為、責任旅遊與願付價格之關聯,遊客對於登島從事旅遊的環境態度想法,以及在從事旅遊的過程中,願意與否了解島上的生態、垃圾不留島、參與淨灘等,並且瞭解遊客

對於登島費與生態保育費的願付價格為多少。研究對象以曾前往南方四島國家公園旅遊、參與過相關行程之遊客,採用問卷調查法,採便利取樣,問卷發放地點至澎湖機場、南海遊客中心及澎湖南方四島國家等地給予451位受試者填寫問卷,回收有效問卷為450份。問卷回收後資料建檔處理,採用SPSS統計軟體進行項目分析、敘述性統計分析、信效度分析、相關分析,探討各變數間的影響,藉此了解遊客背景資料,以及對澎湖南方四島國家公園旅遊的態度與行為,透過迴歸分析與敘述統計,分析遊客的願付價格。研究結果顯示,遊客背景多為第一次前往,遊客實踐責任旅遊的方式為在旅遊的過程中透過了解生態保育概念,深入體驗當地特殊的自然與人文,並且善用

環境知識,採低衝擊旅遊方式,尊重、遵守當地環境規範,參與的旅遊活動會考量永續觀光發展,降低對環境造成的破壞;願付價格部分,登島費遊客平均願意支付的金額約為144元,生態保育費平均願意支付金額約為129元。根據本次研究結果,建議主管機關可以培育導覽解說員,以及輔導當地居民做文化資產的保存與自然環境教育的推廣,實踐責任旅遊的內涵。

民生用水 英文的網路口碑排行榜

-

#1.不懼北京脅迫蔡英文感謝民主夥伴支持(圖)

中華民國總統蔡英文於小年夜發表了新年談話,感謝世界民主國家支持台灣 ... 海巡,以及醫護同仁;還有中油、臺水、臺電等民生事業夥伴,以及正在值班 ... 於 www.secretchina.com -

#2.旱象未解蔡英文再度呼籲全民省水 - 聯合報

台灣面臨百年大旱,缺水嚴重,蔡英文總統今天在臉書上表示,昨天中南部終於下起了一點雨,很多人看到降雨都很振奮。可是目前的雨... 於 udn.com -

#3.蓄水量英文

Sufficient water storage can provide stable water for people's livelihood and irrigation. 充足的蓄水量可以提供穩定的民生用水及灌溉用水。 於 www.englishday.cc -

#4.桃園新竹備援管線提前完工通水總統:穩定民生及產業供水解決 ...

蔡英文總統今(1)日上午前往桃園視察「桃園新竹備援管線工程」時表示,桃園新竹備援管線提前完工通水,確保新竹地區民生及產業用水的穩定供應,有助未來的產業發展及 ... 於 www.president.gov.tw -

#5.人民网_网上的人民日报

心系千家万户|民生有保障 · 李克强分别会见多个国家和国际组织领导人 ... 官兵的吃菜、吸氧、用水、用电等难题得到妥善解决,现在年货里又多了官兵需要的个性物品。 於 www.people.com.cn -

#6.水情吃緊蔡英文籲防疫勤洗手也要節約用水 - 蘋果日報

... 總統蔡英文今(16日)在民進黨中常會表示,政府已成立「抗旱中央應變中心」,在明年梅雨季節來臨前的枯水期間,務必全力穩定民生及產業供水, ... 於 tw.appledaily.com -

#7.今周刊- 在今天看見明天- 今周刊

今周刊持續揭露第一手的財經資訊與產業動態。從國際趨勢、政治經濟情勢、產業動態到理財規劃及社會文化資訊。 於 www.businesstoday.com.tw -

#8.觀點投書:竹科缺水是國安議題! - 風傳媒

筆者最後要提醒蔡政府,政府的水資源政策應以民生用水且考量不二次傷害環境為優先,若是為了工業用水,這是本末倒置。再者,蔡英文總統已經是第二 ... 於 www.storm.mg -

#9.蔡英文春節談話:對疫情戒慎不恐慌新年團結繼續加油

今天是小年夜,台灣蔡英文總統透過錄製影片,發表農曆春節談話。 ... 堅守崗位的軍、警、消防、海巡,以及醫護同仁,還有中油、台水、台電等民生事業 ... 於 www.worldjournal.com -

#10.大潤發

抗菌民生全面防護 · 廚藝練起來 · 開學文具用品大集結 · 鍾愛情人節 · 解饞無負擔 · 保健養身不間斷 ... 主打商品-食品. 好水生活 ... 純淨好水 · #鬼滅之刃授權紅包袋 ... 於 www.rt-mart.com.tw -

#11.豪雨成災農損1.8億蔡英文下令救助金發放從優、從速、從簡

蔡英文說,在防救災與穩定民生用水的部分,目前仍有零星低窪地區有積淹水的情況,請經濟部和地方政府水利單位保持密切連繫,全力支援災害搶救,加速 ... 於 www.taiwanhot.net -

#12.桃竹備援管線提前通水蔡總統:解決竹科用水問題有助產業發展

桃園新竹備援管線提前完工通水,總統蔡英文今(1) 日偕同行政院長蘇 ... 完工,但因應目前新竹地區水情嚴峻,為確保民生及產業用水供應,因此督促廠商 ... 於 news.cnyes.com -

#13.學位學程及專班授予學位中、英文名稱參考手冊

101 餐旅及民生服務學門. ... 例如文學學士主修歷史者,其英文學位名稱可為「Bachelor of Arts」或「Bachelor of Arts in History」. 於 ws.moe.edu.tw -

#14.台灣即時新聞 - Vexed.Me

攝影的英文Photography,來自希臘文,意思是用光書寫,光對攝影的重要性可見一斑。每回在攝影講座我都會開玩笑說,要 ... 中市滿足民眾基本用水需求自來水外線補助開跑. 於 vexed.me -

#15.加州:我們回不去「正常」的用水習慣了——未來不分雨季旱季

有效的控管民生用水是節水的關鍵之一,然而,若民眾對於自己的用水習慣和家庭的 ... 意外發生後,不少質疑「非核家園」政策不切實際的怨聲四起,而總統蔡英文當天則在 ... 於 www.seinsights.asia -

#16.臺南市政府水利局

5 永康分洪道综合治水、海尾寮排水整治及帶狀滯洪池 · 1 水利民生涓滴歸公你不知道的水利工程 · 2 永康生態雨水調節池、雙博自行車道 · 3 三爺溪仁德滯洪池、嘉南大圳南幹線水 ... 於 wrb1.tainan.gov.tw -

#17.市长叶帮锐实地检查指导春节氛围营造工作 - 义乌市人民政府

7 天前 — 2021年义乌市《政风行风热线》上线单位安排 · 2021年省政府民生实事“好差评”活动请您来参与 · 义乌国际商贸城四区市场卫生保洁服务采购(二标段)中标 ... 於 www.yw.gov.cn -

#18.「北水南送」超解渴!蔡英文點名幕後英雄:我們已創造歷史

為舒緩日益吃緊的民生用水,總統蔡英文今(13)日上午前往新竹「經濟部水利署水利新創科技研發及測試展示基地」緊急海淡機組,說明政府推動的「北水南 ... 於 www.setn.com -

#19.用水【ㄩㄥˋ ㄕㄨㄟˇ】【yòng shuǐ】 - 中文線上電子字典

用水【ㄩㄥˋ ㄕㄨㄟˇ】【yòng shuǐ】. 不及物動詞(VA): 使用水。 英文:use ... 近日降雨量豐沛,水庫水位也上升,預估今年七月前,民生用水供應沒有問題。 於 chinese.cdict.info -

#20.蔡英文花錢如流水不幫民眾「留水」 - 兩岸- 香港文匯網

限制民生用水之外,工業用水同樣受到影響。台灣的半導體產業不僅是用電大戶,也是用水大戶。為確保芯片製造商獲得穩定供水,民進黨當局切斷大量農田 ... 於 www.wenweipo.com -

#21.蔡總統拜早年! 小年夜談話籲民眾春節期間做好防疫工作

農曆春節將屆,總統蔡英文在小年夜晚間發表談話,表示去年台灣面臨包括 ... 的軍、警、消防、海巡,以及醫護同仁,還有中油、台水、台電等民生事業 ... 於 gotv.ctitv.com.tw -

#22.蔡總統:水情56年來最嚴峻節約用水共度挑戰 - 中央社

總統蔡英文今天說,去年台灣沒有颱風帶來的雨量,水情是56年最嚴峻的時刻 ... 不論是北部還是南部,都會密切注意水情發展,確保產業和民生供水穩定。 於 www.cna.com.tw -

#23.全台缺水中!限水、潑冷水的英文怎麼說?你不可不知關於水的 ...

跟水有關的用語有很多,尤其其中一些用語具有意象化的引申意思例如tread water本來是踢水、踏水的意思,引申為停滯不前今天特別整理這類好用的片語 ... 於 tw.blog.voicetube.com -

#24.家庭用水英文的彩蛋和評價,DCARD、PTT - 電視影集電影和 ...

出處/學術領域, 英文詞彙, 中文詞彙. 雙語詞彙- ...节约用水的英文怎么说_节约用水的英文_沪江英语- 沪江网校2012年7月1日· 节约用水的英文: water saving为达到同等 ... 於 movie.mediatagtw.com -

#25.56年來最嚴峻旱象蔡英文感謝中市協力鑿井抗旱 - NOWnews ...

56年來最嚴峻旱象蔡英文感謝中市協力鑿井抗旱 ... 成為最快速、適當的穩定水源,並規劃於中央公園開鑿20口民生用水井,預計每日可提供2萬噸民生用水, ... 於 www.nownews.com -

#26.桃園新竹備援管線工程完工蔡英文:保障竹科不缺水 - 中時新聞網

她指出,桃園新竹備援管線工程解決很多迫切的民生問題,甚至被稱為是「抗旱的生命線、及時雨」,這也是前瞻基礎建設計畫的重大施政成果。 台水公司資料 ... 於 www.chinatimes.com -

#27.蘇揆:用心為人民解決用水問題期許未來全臺水資源互通有無

... 表示,為解決全臺用水問題,蔡英文總統上任後,即編列「前瞻基礎建設計畫」水環境 ... 典禮,如今這條管線提前完成,每日可調度20萬噸供水,提供民生、工業所需。 於 www.ey.gov.tw -

#28.財政部推動促參司-列管案件 - 民間參與公共建設資訊

案件名稱, 促進民間參與臺中市水湳水資源回收中心放流水回收再利用興建、移轉及 ... 另由內政部及經濟部協助跨機關整合需求,達到供需水端及民生用水轉換之三贏供水 ... 於 ppp.mof.gov.tw -

#29.搜尋供五停二的結果,第1頁| 台灣英文新聞 - Taiwan News

台灣英文新聞/ 張雅鈞台北綜合報導)台灣中南部自去(2020)年因梅雨少、沒有颱風補水,如今又無降雨引發多處缺水限水,民生、觀光及製造業皆受影響, ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#30.業務推動 - 經濟部水利署南區水資源局

農作物具備生產、生活、生態等三生功能,亦具備較高缺水耐受力,故台南地區於枯旱時期除提前預警及加強水源調度管理外,依不同階段加強工業節水、民生節水等措施,農田 ... 於 www.wrasb.gov.tw -

#31.飲用水水質標準 - 全國法規資料庫

本標準依飲用水管理條例(以下簡稱本條例)第十一條第二項規定訂定之。 ... 一、細菌性標準:(總菌落數採樣地點限於有消毒系統之水廠配水管網). 於 law.moj.gov.tw -

#32.關於節約水的英語格言 - 陽光勵志網

11、改善民生,共享水利發展成果。 Improve people's livelihood, Shared water conservancy development. 12、請珍惜寶貴的生命之源——水! Please ... 於 www.yglzw.com -

#33.雙語詞彙 - 臺北自來水事業處工程總隊

售水率. population served. 用水人口數. practical capacity. 設備利用率. plumbing system. 用戶用水設備. quantity of water sold. 計費水量. raw water. 於 eng.water.gov.taipei -

#34.多益想考高分必學!不是limit water,「限水」的英文怎麼說?

羊年春節一過,第二階段「限水」措施自2月26日於部份地區展開,「限水」的英文可不是limit water,而是要用water rationing! 於 www.businessweekly.com.tw -

#35.聯合國教科文組織國際水利環境工程學院都市水治理研習 ...

經過激烈的英文面試競爭,終於爭取到難得的機會,奉派參加荷蘭國際水利 ... 在相對缺水地區,其影響越來越大,甚至威脅到既有的生態系統和民生用水。如. 於 report.nat.gov.tw -

#36.收藏「全民省水大作戰!」- How to Save Water - 希平方

台灣地形坡陡流急,只能仰賴水庫儲水,但隨著全球氣候變遷,水情吃緊的狀況越來越嚴重,限水的狀況在未來可能變得稀鬆 ... 我想獲得最新學英文資訊. 於 www.hopenglish.com -

#37.台北地區民生用水最佳策略研究 - tku

供需理論 民生用水 水價 經濟水價. Keyword (in English), Economics ... 謝誌 Ⅰ 中文摘要 Ⅱ 英文摘要 Ⅲ 目錄 Ⅳ 圖目錄 Ⅵ 表目錄 Ⅶ 第一章 緒論 1 1.1 前言 1 ... 於 etds.lib.tku.edu.tw -

#38.用水量英文,water consumption中文,電機工程 - 三度漢語網

中文詞彙 英文翻譯 出處/學術領域 商業用水量 Commercial Water Demand 【環境科學大辭典】 用水量 water consumption 【電機工程】 額定洗滌用水量 rated water consumption of washing state 【電機工程】 於 www.3du.tw -

#39.蔡總統:水情56年來最嚴峻節約用水共度挑戰 - Rti 中央廣播電臺

蔡英文總統今天(7日)表示,去年台灣沒有颱風帶來的雨量,水情是56年最嚴峻 ... 不論是北部還是南部,都會密切注意水情發展,確保產業和民生供水穩定。 於 www.rti.org.tw -

#40.水庫英文- 英文單字筆記:: Branbibi Blog

水庫英文單字是Reservoir(聽發音),水庫是台灣民生用水工業用水最重要的一種建設由於台灣是海島型帝璽高山到大海的距離很近必須靠人造水庫蓄水從北 ... 於 www.branbibi.com -

#41.淨水設施簡介 - 金門縣自來水廠

目前由於地區湖庫水源長期水質不佳,傳統淨水流程無法有效處理,自89年大小金海底管線完工後,已全面改由大金門支援地區民生用水,淨水場轉為備援使用。 海水淡化廠:. 於 water.kinmen.gov.tw -

#42.蔡英文農曆春節談話提醒防疫也談民主夥伴支持台灣 - 蕃新聞

CNEWS匯流新聞網記者陳弘志/台北報導蔡英文總統今(30)晚發表農曆春節談話 ... 的軍、警、消防、海巡,以及醫護同仁,還有中油、台水、台電等民生事業 ... 於 n.yam.com -

#43.城市居民生活用水- 学术词典

【城市居民生活用水】的英文译词:urban residential water use; water for city's ... 民生问题livelihood of the people question; problem of people's livelihood; ... 於 www.scidict.org -

#44.我討厭英文

【 缺水啦~ 】 部分縣市已實施供五停二的民生限水, 你家也在其中嗎? ... May be an image of text that says '節約用水water rationing 限水reservoir. 於 m.facebook.com -

#45.空軍「人工增雨」 蔡英文:祈求風調雨順,籲節約用水 - 新浪新聞

空軍「人工增雨」 蔡英文:祈求風調雨順,籲節約用水 ... 不論是北部還是南部,政府都會密切注意水情的發展,確保產業和民生供水穩定。 於 news.sina.com.tw -

#46.缺水的英文怎麼說 - TerryL

缺水英文. anhyetism. 缺: Ⅰ動詞1 (缺乏; 短少) be short of; ... 蓄自然降水是解決缺水地區民生用水困難的有效形式,水池人文景觀構成北方行聚落顯著的外部特徵。 於 terryl.in -

#47.中华人民共和国水利部

新闻. 时政要闻 水利要闻 新闻发布会 司局直属 地方水事 ; 政务. 通知公告 政策解读 人事信息 ; 互动. 在线访谈 公众咨询 征求意见 我要咨询. 於 mwr.gov.cn -

#48.住宅及辦公建築用水量管制之研究

台灣經濟研究院,「民生及工業用水合理水價訂定暨實施策略之研究」,經濟部水資源局,台北 ... 鄧喬明,「住宅合理用水量之研究」碩士學位論文,2000.6 英文部分B1. 於 www.abri.gov.tw -

#49.終於解渴民生限水提前收攤 - 天下雜誌

終於解渴民生限水提前收攤 ... 但請注意,並非全部的限水措施都解除,石門水庫的工業和非工業大用水戶還是繼續 ... 《德國之聲》:蔡英文的對手在哪? 於 www.cw.com.tw -

#50.有三水庫提供台中、新竹民生用水苗栗優先限水縣長喊不公

台中和苗栗將會在4月6日轉為水情紅燈,實施「供五停二」供水。但苗栗縣長徐耀昌表示,苗栗縣有3座主要水庫,提供台中和新竹的民生用水,結果卻成為全 ... 於 news.pts.org.tw -

#51.水資源管理 - 緯創

此外,緯創產品製程多為組裝,無大量用水需求,大部分用水需求為民生用水,以及部分廠務設備如廚房、冷卻水塔等。經過評估,緯創對水資源及水源地生態環境不會造成明顯的 ... 於 www.wistron.com -

#52.用水計畫書查核服務及重要產業合理用水量評估計畫

開數 · A4 ; 版次 · 初版 ; 價格 · 定價$250 ; 英文題名 ... 於 gpi.culture.tw -

#53.Taiwan introduces new water-saving measures as - 民視英語 ...

“4月1號起,新北市的板新林口還有桃園市,實施供水五天停水兩天的措施” 除了民生用水大受影響,9個縣市的工業用水大戶,從3/23開始減量供水,幅度 ... 於 englishnews.ftv.com.tw -

#54.北京市公安局

坚持人民至上聚焦民生领域北京环食... “成立五年来,累计破获环食药旅领域 ... “发生火灾,尽量不要用水灭火,家里要备上干粉灭火器。”“遇到警情... 25. 2022年01月. 於 gaj.beijing.gov.cn -

#55.快新聞/苗栗台中民生用水將「供5停2」 蔡英文提4大措施籲

全台水情嚴峻,經濟部長王美花昨宣布,台中、苗栗地區轉為紅燈,4月6日開始「供水5天、停水2天」,預估可節水15%。總統蔡英文今喊話國人, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#56.蔡英文總統、蘇貞昌院長 - 市政新聞-新竹市政府

桃園市長鄭文燦表示,桃園透過減少民生用水5%、工業用水7%、休耕、禁止埤塘放水等,將石門水庫蓄水從原來40%多提升到65%,「治水不分顏色、地域,水是 ... 於 www.hccg.gov.tw -

#57.蔡英文總統、林智堅市長視察新竹海淡設施感謝同仁春節堅守岡位

蔡英文總統、林智堅市長視察新竹海淡設施感謝同仁春節堅守岡位 ... 犧牲假期、堅守岡位的同仁,希望完工後能確保大新竹地區的廠商與民生用水無虞。 於 www.hcppump.com.tw -

#58.家庭用水英文- 英語翻譯 - 查查在線詞典

家庭用水英文翻譯: domestic water…,點擊查查綫上辭典詳細解釋家庭用水英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯家庭用水,家庭用水的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#59.北水南送穩定水情增加民生和工業用水

桃園新竹備援管線工程五日通水,總統蔡英文和行政院長蘇貞昌前往了年通水情形。(照片桃園市府提供) 【記者丘曉地/中壢報導】 工業用水, ... 於 www.atanews.net -

#60.翡翠水庫- 维基百科,自由的百科全书

翡翠水庫集水區依《都市計畫法》劃定為台北水源特定區,是台灣目前唯一水源特定區,水庫周邊屬限制開發,是全臺水庫集水區管制最嚴格的,有效蓄水率維持在八成以上,並為了 ... 於 zh.wikipedia.org -

#61.談水資源蔡英文:地面水與地下水聯合運用 - 自由時報

日前台北市傳自來水變泥沙水,讓不少民眾前往賣場搶水,民進黨主席暨總統參選人蔡英文表示,這些最基本的民生需求,應該是政府的責任,不該由人民自行 ... 於 news.ltn.com.tw -

#62.總統農曆春節談話 - 中華民國僑務委員會

30日是小年夜,蔡英文總統特別錄製影片向國人同胞及全球各地過農曆新年的 ... 的軍、警、消防、海巡,以及醫護同仁;還有中油、臺水、臺電等民生事業 ... 於 www.ocac.gov.tw -

#63.自來水全球資訊網首頁

經濟部關心春節供水整備慰勉台水公司值勤人員辛勞. 2022/01/24 · 「110年度台灣自來水股份有限公司所屬場站構造物頂設置太陽光電發電設備」招租案. 2022/01/20. 於 www.water.gov.tw -

#64.陳其邁市長陪同總統視察鳳山水資源中心高雄市多元供水穩定水 ...

【高雄訊】高雄市長陳其邁今(4)日陪同蔡英文總統視察全國首座公辦再生水示範廠「鳳 ... 噸的地下水井備用用水,將有信心未來五年、六年民生用水、產業用水可穩定供應。 於 www.kcg.gov.tw -

#65.強化農業灌溉用水支援民生及工業用水機制之探討(農委會)

另外,多目標水庫供水區域,由於民生及工業用水之比例較高,因此,供水穩定度要求亦較高,如遇水文條件不理想,各標的缺水嚴重時,農田水利會無法再以加強灌溉管理 ... 於 www.coa.gov.tw -

#66.辣台妹揪甘心!蔡英文4種語言賀新年暖謝第一線堅守崗位 - MSN

春節9天連假啟動,蔡英文首先感謝所有堅守崗位的軍、警、消防、海巡、醫護,還有中油、台水、台電等民生事業夥伴,以及正在值班的超商店員、快遞司機、外 ... 於 www.msn.com -

#67.节水宣传口号标语中英文大全 - WWE之家

节水宣传口号标语中英文大全. 编辑:口号大全 ... 水是生命之源,请君节约用水。 29. 淡水在减少,浪费可不好。 ... 29、改善民生,共享水利发展成果。 於 m.kankanmi.com -

#68.全球水資源:三分之一人類「高度缺水」 - BBC News 中文

世界資源研究所稱,全球近三分之一人口——26億人生活在「高度缺水」的國家。 於 www.bbc.com -

#69.多雨的缺水國度!台灣如何留下來自天上的每一顆珍珠?

另一方面,限水政策也悄悄擴大至民生用水層面。 這56年來首見的水荒旱象,也讓原本就已經捉襟見肘的晶片荒雪上加霜。如何留下上天恩賜的每一粒珍珠, ... 於 ctee.com.tw -

#70.經濟部水利署設置移動式淨水設備將於110年2月1日開始供水

為開發抗旱水源,經濟部水利署設置移動式淨水設備將於110年2月1日開始供水,請鄰近 ... 生活次級用水之用,砂濾級淨水設備產水水質可供民生用水之用(仍需煮沸後使用)。 於 www.mlcg.gov.tw -

#71.缺水危機解除來認識這些關鍵字| | EnglishOK 中學英閱誌

面對如此嚴峻的氣候問題與民生困境,詩綺老師希望能夠透過接下來兩期的 ... 文/吳詩綺現職:國立師大附中英文科教師、ETS認證托福網路測驗專業發展 ... 於 www.englishok.com.tw -

#72.館藏查詢

98~100年度民生及公共大用水戶節水輔導計畫(2/3) Commercial and Institutional Water Conservation Program 2010. 中文摘要 英文摘要. 定價:NT$400 ... 於 lib.wra.gov.tw -

#73.品牌精神 - 金棠科技股份有限公司

當時認為前方的【K】應該給予特別並一致性的形象標示,讓英文K與水系統的感覺結合, ... 此時期的金棠為跨足家用水處理產品與民生用水,戶外汲水系統也剛開始發展,於 ... 於 www.ktwt.net -

#74.旱災是重要議題蔡英文:解決全台缺水問題是執政優先項目

高雄市長陳其邁今(4)日陪同總統蔡英文視察全國首座公辦再生水示範廠「鳳山水資源中心」 ... 他有信心,未來五、六年民生用水、產業用水可穩定供應。 於 cnews.com.tw -

#75.再生水,生产用水,生活用水,地表水,英文怎么说 - 百度知道

展开全部. 再生水,生产用水,生活用水,地表水, 英文翻译. Reclaimed water, water for production, living water, surface water. 本回答由网友推荐. 已赞过 已踩过<. 於 zhidao.baidu.com -

#76.節約用水常態化行動方案(核訂本)

一、民生用水:. (一)生活人均用水量(家庭、商業及辦公場所用水) 降至每人. 每日250 公升。 (二)自來水管線漏水率低於15%。 (三)省水器材市佔率100%、普及率高於50%。 於 www.ewater.org.tw -

#77.中央地方協力鑿井抗旱中央公園20口井估日出水量破2萬噸

副市長令狐榮達今(27)日陪同總統蔡英文至中央公園視察抗旱水井工程,經濟部水利 ... 中央公園預計開鑿20口民生用水井,預計每日可提供2萬噸民生用水. 於 www.taichung.gov.tw -

#78.学习心得体会交流| 以勇立潮头的情怀担当 - 厦门网

2022年02月03日 •英文网厦门网首页 ... 一是着力集聚“优质水资源”。厦门人均水资源量不到全省平均水平的1/10,我们将从外引、内连、增蓄、节流四个 ... 於 news.xmnn.cn -

#79.【英語多益通】跟老外聊「限水」必學的7個英文單字 - ETtoday

羊年春節一過,第二階段「限水」措施自2月26日於部份地區展開,「限水」的英文可不是limit water!而是要用water rationing! (TOEIC,多益,英語,限水) 於 www.ettoday.net -

#81.台灣自來水公司-苗栗、臺中及北彰化地區4月6日實施分區供水

另高屏溪流量已低於每秒4.8噸,故4月1日起高雄地區水情燈號由減壓供水黃燈 ... 因減供水量操作不影響高地及管末地區用戶之轄區,為減輕民生用水衝擊, ... 於 www.moea.gov.tw -

#82.美濃黃蝶祭20年蔡英文:肯定在地反水庫成就 - 環境資訊中心

旱季民生用水使用伏流水計畫,在民生用水無虞下,不一定興建水庫。他以翻轉高雄市重工業發展的命運,期待高雄成為宜居城市。 於 e-info.org.tw -

#83.中英文翻譯網站不花錢學英語不花錢學英文網站@ 英文補習

此外,經濟部正評估各種民生獎勵方案,次長楊偉甫表示,目前法令對民生省水並無配套措施,未來針對民生用水經部考慮採水費現金獎勵,例如仿北市自來水事業處訂節水 ... 於 blog.xuite.net -

#84.台灣國際水週

產業消息 · 2022/01/23 產業新聞 迎戰極端氣候水利署:水庫改採高水位操作策略 · 2022/01/15 產業新聞 臺南水資源利用再升級民生工業互利共生 · 2022/01/15 產業新聞 欣陸高雄 ... 於 www.taiwanintlwaterweek.com -

#85.水情拉緊報蔡英文下令:全力穩定民生、產業供水

中南部陷入缺水危機,部分縣市還停止農業灌溉用水。總統蔡英文今(16)日要求政院,在明年梅雨季節來臨前的枯水期間,務必要全力穩定民生及產業供水, ... 於 newtalk.tw -

#86.蔡總統英文視察台水公司馬公第二海淡廠 - 一零一傳媒

本工程係為穩定供應馬公白沙地區民生用水及減抽地下水而施設,105年11月4日張景森政委率幾個部會首長、國營事業負責人等視察澎湖縣政府時,縣長表達 ... 於 www.101newsmedia.com -

#87.浪費水英文不要浪費水翻譯成英文,不要浪費水的英語,中翻英

浪費水英文不要浪費水翻譯成英文,不要浪費水的英語,中翻英-xyz線上翻譯 ... 但水龍頭卻只剩一滴水,越來越多的人呼籲聯合國內水價偏低,水庫是臺灣民生用水工業用水最 ... 於 www.forumguinurope.co -

#88.台灣當局發聲明表示確保工業及民生用水 - 日經中文網

日經亞洲(Nikkei Asia) 在25日刊登英文報導關於台灣水情現狀,並採訪眾多 ... 大力道實施進一步節水措施,並研擬配套作法降低對民生及産業用水沖擊。 於 zh.cn.nikkei.com -

#89.弱勢夫妻露宿街頭背後有洋蔥大同警結合志工送暖幫過節

【記者方笙楠臺北報導】臺北市大同分局民生西路派出所轄內有一對弱勢夫妻長期露宿於延平北路2段公車站內,男方姓程,女方姓張,警方多次通知社會局前 ... 於 news.pchome.com.tw -

#90.中部地區水資源利用整體檢討規劃

河川水源濁度劇增,時常被迫實施減量供水等措施,對民生經濟影響. 甚大;又因全球氣候變遷,澇旱 ... 的需水量之推估方式分別推估各目標年需水量,依生活用水、農業用. 於 www.wracb.gov.tw -

#91.Thank You For Your Help – The Nepal Water Well Project

Syanchirang村莊位於偏遠的山區,是尚未開發的村莊,既沒有電,也沒有對外的交通,目前的民生用水,村民們必須走至少1.5小時的路,到最近的水源地取水;在冬天的幾個月 ... 於 www.englishhouse.com.tw -

#92.民生用水英文– 竹科水庫 - Wewnthre

民生用水英文 – 竹科水庫. Posted On. 1台灣面臨50多年來最嚴重乾旱,全台多座水庫蓄水率拉警報,部分縣市已開始限水或減壓、減量供水,後續較高機率被實施減量供水的縣 ... 於 www.wewnthre.co -

#93.water, process - 工業用水 - 國家教育研究院雙語詞彙

出處/學術領域, 中文詞彙, 英文詞彙. 學術名詞 食品科技, 工業用水, industrial water. 學術名詞 核能名詞, 工業用水, water, process. 學術名詞 紡織科技 於 terms.naer.edu.tw -

#94.利用桃園地區埤塘輔助民生及工業用水之可行性評估

二、利用埤塘蓄水緊急支援民生用水之可行性評估. 三、利用埤塘當作石門 ... 移作民生公共用水水源,使用上較無水質疑慮,因此也比第一方案(直 ... 撰寫英文版摘要。 於 www.wranb.gov.tw -

#95.產業用水規劃、管理及節水成功案例分享

民生用水. ○ 採用省水器材. ◇ 公共用水. ○ 依降雨情形以及土壤濕潤度,調整澆灌頻率 ... 英文代碼說明 ... 自來水用水量+開發水源量+民生用水回收量+冷卻用水回收量. 於 web.sipa.gov.tw -

#96.苏州市人民政府

苏州要闻 · 政务公告 · 便民公告 · 民生资讯 · 截至2月5日24时江苏新型冠状病毒肺炎疫情最新情... 2022-02-06; 雨雪天气将来搅扰苏州交警提醒市民尽早出行 2022-02-06 ... 於 www.suzhou.gov.cn -

#97.快新聞/苗栗台中民生用水「供5停2」在即! 蔡英文提4大措施籲

全台水情嚴峻,經濟部長王美花昨宣布,台中、苗栗地區轉為紅燈,4月6日開始「供水5天、停水2天」,預估可節水15%。總統蔡英文今喊話國人, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#98.假雪威脅運動員安全! 外媒:北京冬奧用250萬立方米人造雪

有國外地理學家估計,北京冬奧會使用約250萬立方米的人造雪,相當於12,000人全年的用水量。 此外,2018年平昌冬奧會銅牌得主、法國越野滑雪運動員克萊 ... 於 tw.aboluowang.com