民歌想你原唱的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蘇致亨寫的 毋甘願的電影史:曾經,臺灣有個好萊塢 和朱介凡的 中國歌謠論都 可以從中找到所需的評價。

另外網站想你也說明:這首歌也是當年參加民歌比賽所選唱的指定曲,物換星移,當時演唱〈想你〉的心境已不復存在,當年的夥伴也多失聯。我想, 每一個人的〈想你〉都是獨一無二的版本或體驗。

這兩本書分別來自春山出版 和台灣中華書局所出版 。

國立臺灣大學 音樂學研究所 沈冬所指導 蔣浩然的 再探校園民歌——以唱片音樂學、華語語系為視角 (2019),提出民歌想你原唱關鍵因素是什麼,來自於臺灣校園民歌、華語語系、唱片音樂學、抒情傳統、中國性。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 音樂學研究所 盧文雅所指導 李昀蓁的 李泰祥流行歌樂作品選曲研究 (2018),提出因為有 李泰祥、橄欖樹、你是我所有的回憶、流行音樂、流行歌曲的重點而找出了 民歌想你原唱的解答。

最後網站港乐的时差|陈奕迅|叶倩文- 粤语歌 - 网易則補充:而在香港本地或者大粤语区,你说“港乐”,人家以为你在讲“香港管弦乐团”。 比选曲和选歌手更让人唏嘘的,是《声生不息》的音乐表达。它越是怀旧,越 ...

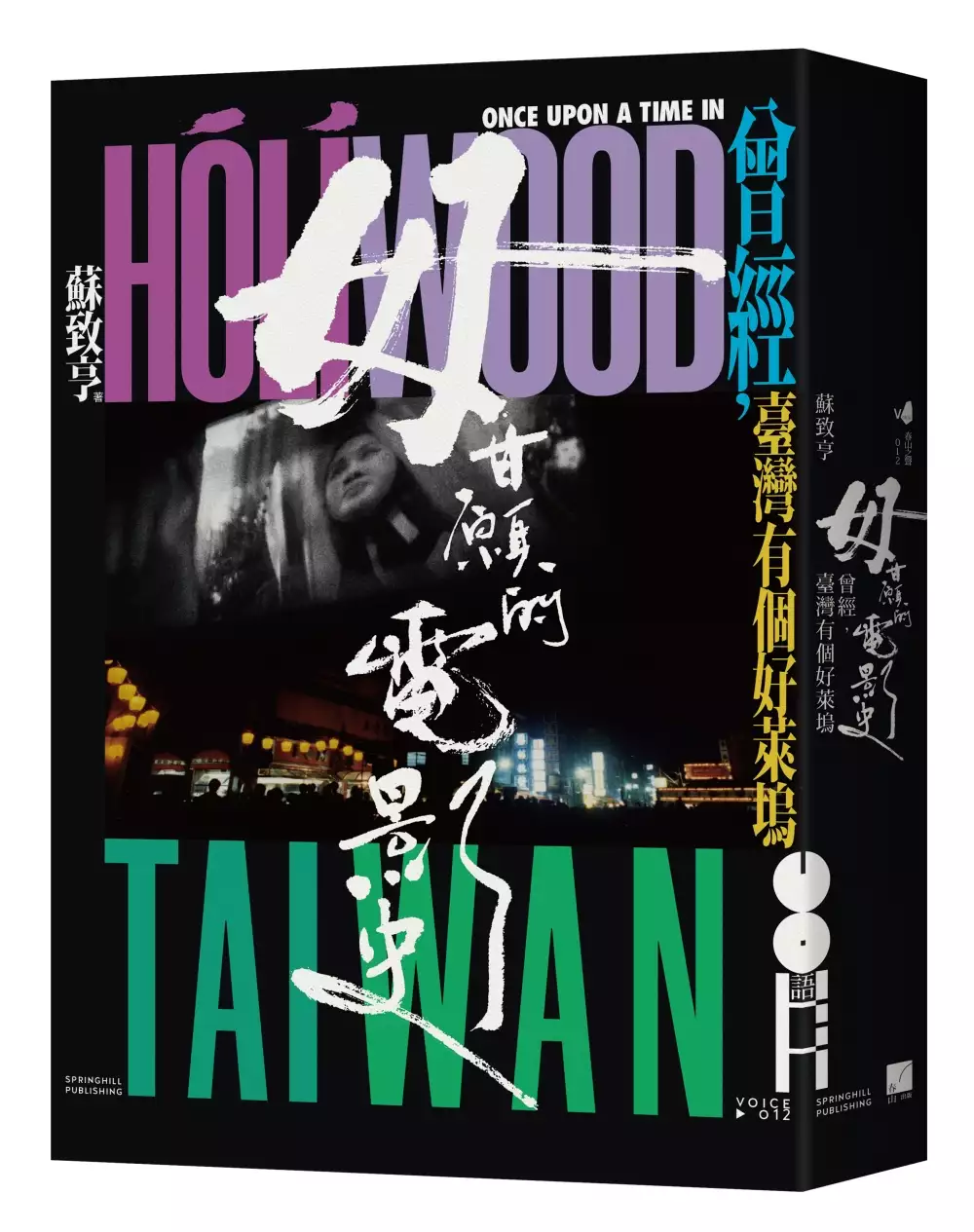

毋甘願的電影史:曾經,臺灣有個好萊塢

為了解決民歌想你原唱 的問題,作者蘇致亨 這樣論述:

風光一時的臺語片,為何淪為粗製濫造的代名詞? 本書將告訴你,關於本土文化的粗俗印象是怎樣煉成的。 重寫臺語電影史,就是重建臺灣戰後文化史! 國寶級電影手繪海報大師陳子福親筆題寫書名 X 橫跨日治到戰後,百幅以上珍貴配圖 帶領讀者穿越時空,歷覽臺語電影工作現場 從前從前,歌仔戲班躍上大銀幕,拉開了臺語片黃金時代的序幕。年輕導演、攝影師機會無窮,有實力就能竄出頭;少男少女大發明星夢,爭搶報考演員訓練班;當紅小生玉女收信收到手軟,得僱專人幫忙回信;第一座「金馬獎」國語片通通沒份,專門只頒給臺語影人。高峰時期,北投就是臺灣的好萊塢,平均一週有三部臺語片問世,是今日國片

事業望塵莫及的榮景。 但是,臺語電影和影人並沒有從此過著幸福快樂的日子。這段美好如童話的時光,始於五〇年代中期,在七〇年代迅速衰敗且難以復甦。是誰,踩碎了這個夢?《毋甘願的電影史》作者蘇致亨,長年追索,亟欲解答這道臺灣電影史的關鍵謎題。 我們都知道侯孝賢的《悲情城市》,卻不知道六〇年代有過一部同名臺語片;我們都知道「白蘭」洗衣精,卻不知道白蘭真有其人,是臺語片一線女明星。我們也都知道金馬獎影帝柯俊雄,卻不知道他的演技是從臺語片磨練而來。為引領對臺語片無知的讀者無痛回返阿公阿嬤的少年時代,作者大量地說故事,講臺語片工作現場,也講百年來臺灣影劇工作者的夢想、堅持與失落。 議論夾藏

在敘事中。藉由影響電影生產甚鉅的材料──底片,以及彩色電影技術門檻,重新檢視關於臺語片衰亡的兩大主流論述:譴責受害者(臺語片粗製濫造)和政治決定論(一味歸咎「國語運動」)。本書避免給予簡化的答案,力圖呈現臺語影壇共同面臨的結構性問題,乃至東亞政經局勢變化造成的牽動,甚或臺灣個案在全球電影史的獨特之處。 《毋甘願的電影史》是一次精采翻案。臺灣戰後本土文化的歷史面貌,不再只是白色恐怖下的肅殺無聲,而七〇年代是否真能算是「回歸鄉土」,也得打上問號。臺語片「毋甘願」的委屈,將在本書沉冤得雪,臺語影壇的光輝歲月,也在其中完美留存。 名人推薦 審閱 王君琦(國家電影中心執行長、東華大學英

美語文學系副教授) 李泳泉(前電影資料館時期「臺語片小組」主持人、世新大學廣播電視電影學系退休講師) 林果顯(國立政治大學臺灣史研究所副教授) 推薦序 王君琦(國家電影中心執行長、東華大學英美語文學系副教授) 黃秀如(左岸文化總編輯、第一代「臺語片小組」成員) 推薦人 伍 佰(音樂人) 林 強(音樂人) 吳叡人(中研院臺灣史研究所副研究員) 柯裕棻(政治大學傳播學院副教授) 迷 走(影評,《新電影之死》主編) 聞天祥(影評,金馬執委員會執行長) 張亦絢(作家) 簡莉穎(劇作家) 蔡揚名(導演,臺語影壇一線小生陽明) 白虹(臺語

影壇一線女星) 謝盈萱(第五十五屆金馬獎最佳女主角)

民歌想你原唱進入發燒排行的影片

如果你曾經在學校唱過英文民歌,相信大多會唱過《 #Today》。但有誰知道《Today》的原唱是誰?知道的人大概只有很少,就連我當時也不知道!那我是從哪裏學唱這首歌的?就是讀中三時在學校的民歌組(活動學社),由彈着《Today》的師兄教的。我就從當年的《Today》開始,一直唱這首歌唱到「今日」。全文:https://bit.ly/3gY7jp3

-----------------------------------------------------------------------------------------

明周娛樂 https://www.mpweekly.com/entertainment/

https://www.instagram.com/entertainment.mpw

明周文化 https://www.mpweekly.com/culture/

想食明周 https://www.facebook.com/foodiempw/

INNER https://www.facebook.com/innermpw/

https://www.instagram.com/in__ner

再探校園民歌——以唱片音樂學、華語語系為視角

為了解決民歌想你原唱 的問題,作者蔣浩然 這樣論述:

目前,學界雖已出現了多篇校園民歌的研究論文,但其切入的角度多為社會學層面的「民歌運動史」或文學層面的歌詞研究,而缺乏對於唱片維度的深入探討。但唱片公司的介入在民歌作品經典化的過程中具有不容忽視的作用。與此同時,在解嚴後臺灣社會「告別中國」的情境中,民歌因其文本中流露出對中國大陸的鄉愁,而常常陷入「政治不正確」的處境,並出現了對民歌「風花雪月」、「貧血」、「缺乏對體制的反抗」之攻訐。但這些論述其實忽略了民歌作為「華語語系音樂」所蘊含的在地性,也忽略了「風花雪月」可能帶來的抵抗潛能。 鑒於此,本文以唱片音樂學和華語語系的論述框架對校園民歌展開再研究。一方面,對民歌唱片之生產、文本、接受三個

層面展開論析,檢視唱片與音樂、人和社會文化的互動。另方面,呈現唱片文本中國性、臺灣性交織的複雜狀態,並以「深層的中國性」為著眼,考掘「風花雪月」背後的文化傳統與抵抗潛能。另外,本文對民歌唱片的接受研究不僅涉及臺灣本土也延伸至中國大陸。 本文發現,唱片公司對校園民歌存在著清晰的產品圖像,並由此發展出一套特色的產製策略與推廣方式。唱片文本儘管被建構出強烈的中國性,卻是在地的、異質的中國性,且已經呈現出一定的臺灣性表達。至於「風花雪月」的特質,則可視作是中國文化史上的「抒情傳統」在七○年代臺灣現場的回聲,一方面繼承了溫柔敦厚、童心、性靈的美學特徵,另方面仍蘊含著對黨國體制、父權結構、資本主義、

美/日新殖民主義等的抵抗潛能。此外,在實際聆聽過程中,臺灣聽眾未必將文本結構中的中國性與地理上的「中國」做連結。而民歌在中國大陸的接受,儘管受到了主流/官方文化的政治收編,卻也通過溝通媒介與文化資本的角色,與中國大陸的社會文化、流行音樂工業以及兩岸地緣政治展開豐富的互動。

中國歌謠論

為了解決民歌想你原唱 的問題,作者朱介凡 這樣論述:

朱介凡教授以其四十年的光陰,專門收集中華謠諺,又以五年時間完成「中國諺語論」、「中國歌謠論」。 凡根基於風土民情,在山野、家庭、市街上,公眾所唱的語句,辭多比興,意趣深遠,聲韻激越,形式定律或有或無,而雅俗共賞,流傳縱橫,這就是歌謠。諺語歌謠是民族智慧上的名珠鑽石,得其一顆一粒,不僅是只在文采上瑰麗炫目而已,實可以終身翫習。 本書共分十章,收錄美術史家李霖燦教授序文,文末另有朱介凡先生跋一篇。 本書特色 1. 本書完整輯錄「中國諺語」及「中國歌謠」。 2. 民間文學研究必備圖書資料。

李泰祥流行歌樂作品選曲研究

為了解決民歌想你原唱 的問題,作者李昀蓁 這樣論述:

1970年代,臺灣在政治及外交紛亂之下,社會興起一陣民族自覺的浪潮,更開啟校園民歌時代的來臨。在流行歌曲的創作上,有文學作品轉變為歌詞的情形,臺灣的音樂家暨作曲家李泰祥(1941–2014)亦不例外;李泰祥除了創作嚴肅音樂和改編傳統民謠,也發表許多膾炙人口的流行音樂。李泰祥在1970與1980年代所創作的流行歌曲,被大眾視為雋永的傳唱。在當時的流行歌曲中,「李泰祥風格」有著獨樹一幟且易辨性高的特徵,至於是什麼音樂上的特徵,至今未有具體答案。因此本文將以李泰祥歌樂作品為研究主體,在流行音樂的範疇中,進行李泰祥風格的特徵研究。 第一章「緒論」先做全文的介紹。第二章「臺灣流行音樂風格與演進」

則分為日治時期、戰後及戒嚴時期與解嚴至今三個階段,概述臺灣流行音樂的發展史。第三章「李泰祥生平簡介」則細談李泰祥的生命歷程及流行音樂創作理念,以做為第四章的前導。第四章「李泰祥流行歌樂作品選析」則挑選八首李泰祥的流行歌樂作品,做詳細的歌詞和歌曲探討。第五章「李泰祥風格特徵的浮現」則根據第三章「李泰祥生平簡介」及第四章「李泰祥流行歌樂作品選析」的論述成果,展現李泰祥流行歌樂風格具有詞曲內容的特殊性及聲響效果的豐富性兩項特徵,闡明李泰祥在流行音樂史上的重要地位及影響力,並在第六章「結論」總結全文。

民歌想你原唱的網路口碑排行榜

-

#1.芝麻龍眼- 想你簡譜在PTT/Dcard完整相關資訊 - 說愛你

芝麻& 龍眼的專輯、歌曲與介紹- LINE MUSIC專輯封面, 歌名, 歌手名, 專輯名, 歌詞, 曲目列表. 專輯封面, 歌曲名稱, 歌手名, 專輯名, 歌詞, 看選項. 民歌往事復刻經典/芝麻 ... 於 hkskylove.com -

#2.今夜又擱想你 - Marisabotanica

核苷酸是什麼; 想當初你甲我纏綿的情意; [三字歌谱]落雨大(广东民歌) 未知 ... 今夜又擱想起你專輯:愛你是我的命發行: 原唱:楊宗憲歌詞作詞: 李岩修作曲: 徐嘉良夜 ... 於 marisabotanica.ru -

#3.想你

這首歌也是當年參加民歌比賽所選唱的指定曲,物換星移,當時演唱〈想你〉的心境已不復存在,當年的夥伴也多失聯。我想, 每一個人的〈想你〉都是獨一無二的版本或體驗。 於 django1105.pixnet.net -

#4.港乐的时差|陈奕迅|叶倩文- 粤语歌 - 网易

而在香港本地或者大粤语区,你说“港乐”,人家以为你在讲“香港管弦乐团”。 比选曲和选歌手更让人唏嘘的,是《声生不息》的音乐表达。它越是怀旧,越 ... 於 www.163.com -

#5.陕北民歌我想你原唱歌词 - 芭蕉百科网

我想你-刘延琛陕北民歌手5 专辑简介暂无简介下载这首歌手机扫描二维码下载客户端刘延琛专辑:未知发行时间:未知暂无歌词. 於 www.bajiaoyingshi.com -

#6.跟著唱!懷舊金曲(每週五更新)歌單 - LINE MUSIC

歌曲名稱 歌手名 歌詞 緊握的手 姜育恆 歌手名 姜育恆 看歌詞 我想有個家 潘美辰 歌手名 潘美辰 看歌詞 那有一天不想你 黎明 歌手名 黎明 看歌詞 於 music-tw.line.me -

#7.海裡來的沙的價格推薦- 2022年5月| 比價比個夠BigGo

【音樂年華】芝麻龍眼-(民歌往事)想你/海裡來的沙/LP黑膠唱片 ... 海裡來的沙原唱韓培娟民歌典藏1984-1986收亞洲唱片民歌選拔精選丁曉雯曾曉文等歌手側標絕版稀少. 於 biggo.com.tw -

#8.民歌小站- 趙學萱是趙樹海的妹妹,曾寫了這首「想你」收錄在 ...

趙學萱-想你(原唱). 名歌選集│麗歌唱片│AK-1206│1979年12月發行是一張合輯收錄曲目如下: A1. 惜時(趙樹海填詞、趙樹海譜曲、趙樹海演唱) A2. 想你(趙樹齡填詞、 ... 於 m.facebook.com -

#9.鄧麗君,22年過去了,我們依然想你,3首讓人回憶的經典老歌

與其他專輯不同,這張碟中的十二首歌均選自宋詞名作,是經過了上千年歷史檢驗的文學精品,再加之現代流行音樂旋律後,由鄧麗君用她與生俱來的幽幽情懷唱 ... 於 read01.com -

#10.深圳民歌40|王夢麟與趙樹海的脫口秀視頻(臘八愉快) - 人人焦點

代表作品:《春風》、《想你》、《子夜徘徊》. 煮夫在網際網路剛起步時混跡於西祠的各大音樂 ... 等,聽著原唱歌手的歌聲跟著哼, 也是很快樂的事呢! 於 ppfocus.com -

#11.芝麻龍眼- 想你/ Missing You (by Sesame & Longan) - YouTube

芝麻龍眼- 想你 / Missing You (by Sesame & Longan). 752,256 views752K views. May 27, 2009. 於 www.youtube.com -

#12.理想混蛋『我就想你』單曲介紹 - 銀河網路電台

理想混蛋2021全新單曲「我就想你」鼓手Look獨挑大樑包辦詞曲及演唱,用一首最誠懇的清新情歌,傳達想念與喜歡的心情,想著你就是我最幸福的時候。 於 www.iwant-radio.com -

#13.蔡琴民歌專輯CD (全新未拆封) | 華納音樂官網

蔡琴民歌專輯,收錄了:01 被遺忘的時光02 跟我說愛我03 你的眼神04 想你的時候05 抉擇06 我的思念07 ... 延伸閱讀:蔡琴被遺忘的時光因電影無間道爆紅原唱原來是他? 於 www.warnermusic.com.tw -

#14.「想你」_ 第三首的“偶然”?

「想你」也是救國團嚕啦啦的團康名曲。因為歌詞開頭的頭兩字也是“偶然”,所以「想你」這首歌以前就常常被JF誤會!一直都以為這首歌是第三首的“偶然”。 於 tmc701.pixnet.net -

#15.芝麻龍眼- 想你

: · 【Official Audio Video】芝麻&龍眼《芝麻&龍眼成名金曲》合輯 · MIB 三重唱「 想你 」趙樹海王夢麟黃大城詞曲:趙樹齡 · HD 音樂萬萬歲王瑞瑜李明德 想你. 於 www.youtube.com -

#16.游读忻州:“源”来如此 - 山西

原标题:游读忻州:“源”来如此 ... 想要寻找源头,需要过了村北的山梁。 ... 民歌有《天下黄河九十九道湾》,北路梆子有《黄河管子声》,古老而独特的 ... 於 sx.news.cn -

#17.南方二重唱/ 回歸線【第3輯】 - 博客來

商品簡介:專輯介紹: 「秋意上心頭」這首經典民歌是葉佳修譜曲填詞的佳作,原唱者是陳淑華樺,這次「南方」以女聲二重唱的方式來詮釋,相當別緻,為原 ... 05想你的時候. 於 www.books.com.tw -

#18.陕北民歌想你了歌词 - 松科分享网

by 想你了那首歌的歌词 at 2022-04-28 08:34:04. 陕北民歌2007 ... 原文地址:陕北民歌--“想你哩”作者:曹留夫一首陕北民间小调深深地打动我。 ... 想你了陕北民歌原唱. 於 www.songketop.com -

#19.趙學萱-想你(原唱) - YouTube 線上影音下載

趙學萱- 想你 ( 原唱 ). YouTube 線上影音下載工具,輸入你想要下載的YouTube 網址 ... 於 www.9itube.com -

#20.如果說我愛你這就是欺騙了你歌詞是哪首歌 - 好問答網

30年前(1976年)楊雅卉(楊小萍/楊慶煌的妹妹)就先唱這首"愛情"了! 到了70年代末臺灣校園民歌風行的時候,校園民歌手王瑩玲重唱這首"愛情",. 才使這首 ... 於 www.betermondo.com -

#21.《声生不息》二公歌单: 李克勤搭档毛不易, 杨千嬅再唱陈奕迅歌曲

对于这样的播出方式,也被不少人吐槽说节奏太慢,但仔细一想,这样播出会更能激起观众的观看欲。这样一来,既保证了节目收视率,又吊足了观众胃口,让观众 ... 於 sunnews.cc -

#22.港乐的时差_年代_曲目- 陈奕迅 - 搜狐

为什么你猜不到). 首期,杨千嬅唱了陈奕迅的《无条件》。第2期,林子祥和曾比特合唱了《单车》。总之,就算陈奕迅没来,他还是节目里提纲挈领的存在 ... 於 www.sohu.com -

#23.文娱频道_提供最新电影,最新电视剧,明星娱乐资讯_光明网

您想去哪里? ... 唱民歌,是一种诉说生活的本能: 民歌不只是一首歌,它还是记录一个地区历史记忆的“有声书”,是再现劳动人民生活、情感的“音乐写真”. 於 e.gmw.cn -

#24.想你芝麻龍眼– 林育如 - Rivage

收藏多年CD全新鄉城正版㊣民歌往事芝麻與龍眼2原聲成名金曲想你… ... 〈想你〉這首歌的原唱「芝麻龍眼」-陳艾玲和林育如在1984年時參加中視六燈獎,民歌彈唱比賽,最後 ... 於 www.rivageruse.co -

#25.史上最被傳唱的10首英文歌曲|EF ENGLISH LIVE部落格

我們EF English Live挑了10首史上最被傳唱的英文歌曲送給你聽! ... 歌詞寫作是很微妙的,除了必須要找出歌曲作者想傳達的意義,還需要配合特定的旋律和節奏,同時聲音 ... 於 englishlive.ef.com -

#26.清韻龍老二的天空::校園民歌-想你(清韻版)神秘嘉賓:陳明演唱::新浪部落

為了這次的表演,大夥又穿上了大學服,重現學生時代..... 想你: 作詞:趙學齡作曲:趙學齡原唱 ... 於 blog.sina.com.tw -

#27.想你@ 從台灣聽世界-Xuite - 隨意窩

〈想你〉這首歌是由趙樹海的姊姊趙樹齡詞曲,由他在民歌時期認識的伙伴趙學萱演唱,由於當年收藏的黑膠唱片在納莉風災中泡湯,只依稀記得這首歌大約是在1980年左右出版的, ... 於 blog.xuite.net -

#28.難忘那「想你」的同學(管仁健/著)

對當時年紀還「不識愁滋味」的我們每個人來說,都是一次最真實的「生命教育」。 瑋玲生前喜歡彈吉他,更喜歡自彈自唱。她去世前幾小時,在班上唱的就是 ... 於 skuan0416.pixnet.net -

#29.[吉他譜] 想你的夜- 關喆| 91譜- 即時轉調的吉他譜

關喆Grady - 想你的夜(未眠版) Miss You Tonight (Official 高畫質HD 官方完整版MV). 最新樂譜. 熱門樂譜. ×. 回報問題. 確認. ×. 選擇需要放入的收藏分類. 確定. 於 www.91pu.com.tw -

#30.Missing you 想你- 南方二重唱

想你 - 南方二重唱 原唱 :趙學萱/ 作詞:趙樹齡/ 作曲:趙樹齡/ 編曲:施孝榮歌詞(Lyric)南方二重唱 想你原唱 :趙學萱作詞:趙樹齡作曲:趙樹齡編曲: ... 於 www.youtube.com -

#31.新北耶誕民歌演唱會朱立倫獻聲唱《想你》 | 政治| 新頭殼Newtalk

與太太高婉倩都號稱「民歌頭號粉絲」的市長朱立倫在開場半小時後,以「演出者」身分從舞台現身,與趙樹海合唱《想你》,還拿前年新北市府辦「民歌40」活動,兩人與 ... 於 newtalk.tw -

#32.文娱新闻-新闻中心-新华网

<在水一方>将翻拍甜腻腻的琼瑶剧你还爱看吗 27日07:24 · 回应结婚传闻突改口白灵称想生个混血儿(图) 27日07:21 · 赵忠祥为新书做宣传自曝将出书谈"饶颖事件" 27日07:19 於 www.xinhuanet.com -

#33.南華大學文學系碩士論文

校園民歌的歌詞文本,是否具有民歌的特質與精神。 ... 月走過》、《唱自己的歌》、《秋風裡的低語》、《回家/想你/歌》四本書中所收. 錄的創作民歌,以及當時流行的 ... 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#34.民歌你那好冷的小手歌詞

民歌 你那好冷的小手原唱:銀霞演唱:錦繡二重唱拂曉的陽光照在照在那小湖上乘著那小白帆呀快樂的向前航昨夜有風雨聲呀淋濕了花襯衫你那好冷的手呀我要使它溫暖*可愛的 ... 於 lyrics-bar.tw -

#35.想你- 头条搜索

陕北民歌《想你》完整版. 月儿微笑广场舞. 312次播放 ... 简介:《想你》是歌手童安格填词谱曲并演唱的一首歌曲。于2011年05月13日发行,收录在同名 ... 想你歌曲原唱. 於 m.toutiao.com -

#36.不是情歌!張雨生《大海》藏「刻骨銘心親情」讓人心疼

提起「音樂魔術師」張雨生,幾乎人人都會哼唱他的成名曲《我的未來不是夢》和感人至深的《大海》。你知道嗎?歌詞曲調都充滿深沉愛意的這首歌根本不是情歌, ... 於 www.epochtimes.com -

#37.想你歌詞芝麻與龍眼※ Mojim.com

想你 作詞:趙樹齡作曲:趙樹齡原唱:趙學萱偶然的與你相遇在那難忘季節裡心靈上充滿了你不覺秋的涼意我是多麼想你你可不要忘記我是多麼想你你可不要忘記往日的甜蜜回憶 ... 於 mojim.com -

#38.二.胡曲洗衣歌曲谱 - 虫虫钢琴

英国民歌 by:dylanf ... Bomb比尔的歌-G调-1104梦(原曲和声+全新精编+完整版) ... 好好(想把你写成一首歌)《你的名字》动画电影中文主题曲. 於 www.gangqinpu.com -

#39.真的好想你[費玉清演唱歌曲] - 中文百科知識

《真的好想你》是一首費玉清翻唱的歌曲,由楊湘粵填詞,李漢穎譜曲,該首歌曲發行於2010年05月03日,出自於其專輯《天之大》。歌曲歌詞真的好想你我在夜裡呼喚著黎明追 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#40.跟风戏腔, 反串一段古诗京剧--将进酒 - 论坛

很喜欢这段, 最早是听朋友发来的书法加京剧, 没想着自己唱, 结果听着听着就蠢蠢欲动了!不够地道, 过瘾为主哈!这段原唱为“坤生王子”, 叫王佩瑜 ... 於 bbs.wenxuecity.com -

#41.永遠的未央歌-「民歌時代」流行音樂歌詞的社會文化內涵

第二個想研究的,是民眾對民歌的看法、感想,以及民歌對人的意義。再進. 一步研究因為清新,所以貼近人民的民歌曲風,能夠有的社會內涵。找出民歌時. 代 ... 於 idv.sinica.edu.tw -

#42.王小妮一首山西民歌《想你容易见面难》太好听了,送给大家

野强强深情演唱陕北民歌《想你容易见面难》太好听了!,音乐,民... 想你容易见面难- 雪婷词:少东曲:少东/冯海龙编曲:二宝原唱:马飞混缩:高LAO录音棚又是一夜到天明想你想 ... 於 www.ttyshi.com -

#43.囂張的那英:看不起刀郎,還為難林志玲,連章子怡也不敢惹她

原標題:囂張的那英:看不起刀郎,還為難林志玲,連章子怡也不敢惹她。 ... 不過那英好像忘了,她自己曾經也是靠民歌出圈的,轉型流行音樂成功怎麼就 ... 於 twgreatdaily.com -

#44.桃花红杏花白(阎维文演唱的歌曲) - 搜狗百科

... 父报仇,她瞒着养父母及师兄弟,执拗地展开复仇行动,终因势薄力单,连连受挫。 中文名称《桃花红杏花白》. 作词刘麟. 所属专辑左权民歌. 歌曲原唱阎维文、石占明. 於 baike.sogou.com -

#45.殷正洋的專輯可以牽出高圓圓,你信不信?

在「民歌40」的演唱會上唱《想你》之前,趙樹海也和王夢麟進行了一段脫口 ... 同樣是「翔笙音樂中心」的歌手,而趙學萱,就是《想你》這首歌的原唱。 於 kknews.cc -

#46.殷正洋的专辑可以牵出高圆圆,你信不信? - 新闻

至于演唱上,将原唱和翻唱进行比较,历来都是乐坛一个相爱相杀、互相伤害 ... 在“民歌40”的演唱会上唱《想你》之前,赵树海也和王梦麟进行了一段脱口 ... 於 new.qq.com -

#47.芝麻龍眼想你歌詞 - Zhewang

想你 芝麻龍眼《民歌往事懷舊篇》專輯1989年作詞:趙樹齡作曲:趙樹齡鄉城唱片原唱:趙學萱(1979年)此視頻備有動態歌詞(on-screen dynamic lyrics. 一直想你作詞:娃娃 ... 於 www.zhewang.me -

#48.1979年原唱区瑞强《陌上人归》完整版40年物是人非唯有经典 ...

陕北民歌《想你容易见面难》原唱马飞来了,听过这个版本吗? 陕北之声. 854次播放. 杨紫舞台上演唱这首 ... 於 www.ixigua.com -

#49.新歌資訊 - 享溫馨庭園式KTV

想你 一天又一天. 暴林. 國語. 2022-03-31 ... 太難唱了. 彭佳慧. 國語. 2021-04-29. 303899. Christy. Tyson Yoshi. 國語. 2021-04-29 ... 原唱:Dear Jane. 於 www.sws.com.tw -

#50.校園民歌

海山唱片流行歌手出身的民歌曲風歌手,如潘安邦,與「新格派」民歌手更是互不相熟。 特色與風格. 特質. 民歌的特質是歌詞通俗而 ... 於 www.wikiwand.com -

#51.تحميل 想你芝麻龍眼Mp3 Mp4

تحميل 想你芝麻龍眼. ... 趙學萱-想你(原唱). تشغيل. تحميل. 芝麻龍眼- 微風往事 ... 【 民歌精選2】超好聽30首串燒|神曲|華語經典|流行歌曲. 於 rzr0mp3.cyou -

#52.《聲生不息》二公歌單: 李克勤搭檔毛不易, 楊千嬅再唱陳奕迅歌曲

在獨唱舞台上,李健將演唱陳百強經典曲目《深愛著你》,單依純帶來《三人游》,楊千嬅演唱陳奕迅《Baby Song》,林曉峰再次演繹張國榮《今生今世》,曾比特選曲王菲《夢中 ... 於 chinahot.org -

#53.想你歌詞民歌 - 工商筆記本

想你 歌詞民歌. ... 想你作詞:趙樹齡作曲:趙樹齡原唱:趙學萱偶然的與你相遇在那難忘季節裡心靈上充滿了你不覺秋的涼意我是多麼想你你可不要忘記我是多麼想你你可不要 ... 於 notebz.com -

#54.吉他源: 吉他谱-尤克里里谱-吉他弹唱-吉他入门零基础

《烛光里的妈妈》吉他谱_原调bE调_采用C 吉他弹唱 ... 《草原上升起不落的太阳》吉他谱_F调_蒙古族民歌 ... 《兄弟想你了》吉他谱_C调潇公子(刘潇)第七城市编配版本. 於 www.jitayuan.com -

#55.拉手手親口口歌詞原唱是哪個省的民歌 - 人文網

《拉手手親口口》這首歌的歌詞原唱民族是中國陝西及山西省。 ... 想你呀真想你. 實實地想死個你 ... 《拉手手親口口》是一首著名的漢族民歌,流傳於中國陝西及山西省。 於 personw.com -

#56.動不動就說愛我-歌詞-芝麻& 龍眼|MyMusic 懂你想聽的

專輯:美聲民歌二重唱回顧精選 · 歌手: 芝麻& 龍眼 · 發行時間:2013-03 · 作詞:林秋離 · 作曲:熊美玲 · 編曲: · 分類:國語 ... 於 www.mymusic.net.tw -

#57.《民歌四十 再唱一段思想起》演唱會全紀錄(3DVD) - 滾石購物網

45 漁唱—譚荃中、吳明華 46 今山古道—譚荃中、吳明華、玩聲樂團 47 拜訪春天—玩聲樂團 48 歸人.沙城—玩聲樂團 49 脫口秀—趙樹海、王夢麟 50 想你—趙樹海、王夢麟 於 shop.rockmall.com.tw -

#58.華語經典專輯回顧~《其實你不懂我的心》促成童安格轉型

華語流行歌史上有這麼一首原作者翻唱後,讓大眾幾乎都忘記了原唱是誰的 ... 專輯的製作,蟄伏了3年,終於等到機會在1985年推出首張個人專輯《想你》。 於 tw.style.yahoo.com -

#59.女人我最大NRWZD 20220504 母親節來了! 我的媽媽怎麼這麼 ...

替你完成歌手夢Vincent Ryan 邱美寧王少偉王碩瀚贊薇曾宇辰薔薔 ... 優雅的法式風情你擁有了嗎? ... 龔爽張群航變身「民歌王」組合! 於 twsv2021.17wtv.net -

#60.抖音魑魅魍魉,有一首歌的歌词有【魑魅魍魉……什么……都很 ...

《沙漠骆驼》歌曲原唱:施展,罗中凯填????词:RabbitBros谱? ... 与其说这是一首民歌,不如说是一首摇滚。演唱者是Rabbit Bros的施展、罗中凯。 於 douyinbar.com -

#61.李佳薇演唱传统校园民歌《想你》

李佳薇演唱传统校园 民歌 《 想你 》. 1406播放 · 总弹幕数02021-02-14 17:56:43. 主人,未安装Flash插件,暂时无法观看视频,您可以… 於 www.bilibili.com -

#62.王夢麟- 维基百科,自由的百科全书

王夢麟(1954年4月15日-),1980年代初台灣校園民歌歌手。原為計程車司機,於1978年通過新格唱片 ... 王夢麟原唱的著名歌曲有〈雨中即景〉、〈木棉道〉、〈阿美阿美〉、〈小 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#63.【民歌40】〈被遺忘的時光〉其實不是情歌也不是主打歌

每月一杯咖啡的金額,支持優質觀點的誕生,享有更好的閱讀體驗。 立即支持. 我們想讓你知道的是. 一首歌,有它的歌詞、旋律 ... 於 www.thenewslens.com -

#64.想你全部歌曲查詢 - 台灣點歌王

全部-提供最新最完整台語全部查詢想你想你歌單,歌號及歌詞查詢,線上聽歌,MV播放。 於 song.corp.com.tw -

#65.陳艾玲 - 華人百科

出版有《民歌小唱》、《心夢淚痕》、《紅顏》、《秋天的故事》、《一個人唱歌的 ... 月後推出第三張專輯<民歌往事> ,其中還特別收入了她們第一次合作的歌曲<想你> 。 於 www.itsfun.com.tw -

#66.民歌往事1專輯歌詞- 芝麻與龍眼( 芝麻龍眼) - VLOOKSONGS ...

想你 作詞:趙學齡作曲:趙學齡原唱:趙學萱 偶然的與你相遇在那難忘季節裡心靈上充滿了你不覺秋的涼意我是多麼想你你可不要忘記我是多麼想你你可不要忘記 於 www.vlooksongs.com -

#67.想你點菸吉他譜琴譜-民歌『想你』 - EQOST

琴譜-民歌『想你』 21/8/2011 · 你好想你作詞:趙學齡作曲:趙學齡原唱:趙學萱紅色高音53216–565ˍˍ5561–213偶然的與你相遇在那難忘季節裡往日甜蜜的回憶總是清晰的 ... 於 www.easternkosia.co -

#68.他们也想当“皇帝” 中南海谋逆秘闻 - 阿波罗网

今天,我们就来说说原中共政治局委员、重庆市委书记薄熙... ... 一家老小“把臂同游,入房唱K”。薄的妻子谷开来与江深情对唱意大利民歌《我的太阳》。 於 www.aboluowang.com -

#69.中華新聞网中華新聞社

中华新闻网,中華新聞社,中国新闻网,新聞網,中國,香港新聞. 於 www.chinanews.hk -

#70.陕北民歌想你原唱- 天狼问答网

陕北民歌想你原唱. by 陕北民歌歌手 at 2022-01-06 05:02:47. 陕北民歌《想你了》本土语版,是原创类高清视频,于2021-03-23上映。视频主要内容:陕北民歌《想你了》 ... 於 www.tlyshi.com -

#71.陈光:鲁川情 - 大众日报

因为有你,这个社会无比温暖! 鲁川情(一). 北川县是共和国唯一的羌族自治县,位于四川省东北部,距省会成都160公里。几千年来,古老的羌民族与汉、 ... 於 124.133.228.83 -

#72.就是愛音樂~~李建復 民歌「歸去來兮」

印象中屏東好像未曾辦過大型民歌演唱會,昨晚在屏東千禧公園, ... 民雄:「想你」(原唱:芝麻龍眼)、「閃亮的日子」(原唱:劉文正)、「阿美阿美」(原唱:王夢麟) 於 hunghsiu.pixnet.net -

#73.民歌想你原唱的推薦與評價, 網紅們這樣回答 - 歌曲歌詞歡唱 ...

民歌想你原唱 的推薦與評價,的和這樣回答,找民歌想你原唱在的就來歌曲歌詞歡唱分享站,有網紅們這樣回答. 於 ktv.mediatagtw.com -

#74.想你歌詞民歌傻傻聽-想你(芝麻龍眼) - Xnuzk

特色是吉他,鋼琴伴唱。 早期的民歌沒有太多音樂特效,用簡單的旋律與歌詞,就可以唱進每個人的心裡。 想你 ... 於 www.youloseatr.co -

#75.想你-歌詞-芝麻+龍眼 - KKBOX

想你 -歌詞- 偶然的與你相遇在那難忘季節裡心靈上充滿了你不覺秋的涼意我是多麼想你你可不要忘記我是多麼想你你可不要忘記往日的甜蜜回憶總是清晰. ... 民歌往事, Vol. 於 www.kkbox.com -

#76.民歌小草歌詞

民歌 歌詞外婆的澎湖灣,夏之旅,夕陽伴我歸,恰似你的溫柔,偶然,祈禱,踏著夕陽歸去, ... 年輕人的心聲,散步在清晨,傘的宇宙,你那好冷的小手,想你的時候, ... 於 maison-laclede.fr -

#77.統雄新民歌Neofolk Songs in Taiwan by Sean TX Wu - 吳統雄

「民歌」一詞有太多爭論,所以,我就把我在生活中體驗而成的單曲,就統稱為「新民歌」吧! 我唱我歌, 請你,天明再離開我, 上山打野狼, 珍惜, 高歌前進, 新年到, 想你, ... 於 tx.liberal.ntu.edu.tw -

#78.想你(趙學萱)

名歌選集│麗歌唱片│AK-1206│1979年12月發行是一張合輯收錄曲目如下:A1. 惜時(趙樹海填詞、趙樹海譜曲、趙樹海演唱)A2. 想你 (趙樹齡填詞、趙 ... 於 www.youtube.com -

#79.柴达木文史丛书.第3辑.军垦记事 - Google 圖書結果

夜晚,凑在油灯前,女知青们一边给恋人编织毛衣,一边轻柔地哼唱起南斯拉夫民歌《深深的海洋》:“深深的海洋,你为何不平静,不平静就像我的爱人,那一颗不平静的心. 於 books.google.com.tw -

#80.想你(趙學萱) | 蘋果健康咬一口

趙樹海想你- 名歌選集│麗歌唱片│AK-1206│1979年12月發行是一張合輯收錄曲目 ... 驚喜合唱民歌四十Flash Mob Chorus at ... ,分享「想你」 這首詞曲優美的國語歌曲, ... 於 1applehealth.com -

#81.「民歌演唱會」 - 相關新聞- 自由時報電子報- 自由時報電子報

一場網羅《被遺忘的時光》詞曲原創陳宏銘、《堆積》原唱林瓊瓏、《繁華攏是夢》 ... 與會的資深藝人趙樹海更預告當晚將和市長朱立倫合唱民歌〈想你〉,「新竹菁華扶輪 ... 於 news.ltn.com.tw -

#82.反映時代脈動的音樂人邱晨

聽我唱你也唱,不要害羞不要怕, ... 曲』,而不是『校園民歌』,因為所謂『民歌』是經過數十年仍被傳唱的歌 ... 這句話就是我想你,雖然你已經不愛我… 於 www.tri.org.tw -

#83.娱乐观 - 广西新闻网

但渐渐的,她明白了,要想改变别人的看法,得先改变自己。 ... 有聊丨“你是罗大佑,可又不像罗大佑了” ... 甘肃蒙古族青年游牧民歌“新”唱:“传统+现代”碰撞融合. 於 www.gxnews.com.cn -

#84.合友唱片芝麻龍眼/ 民歌往事復刻經典CD - PChome 商店街

輕快校園民歌,收錄在《民歌往事》專輯. 3. 想你. 芝麻與龍眼第一次合作歌曲 ... 原唱為洪小喬,美聲二重唱版本別有風味. 9. 蘭花草 ... 1981年民歌作品,歌詞細膩動人. 於 www.pcstore.com.tw -

#85.想你芝麻龍眼簡譜 - Feno

想你 趙樹齡詞曲芝麻&龍眼《民歌往事1989》. 彈唱神器!全臺第一個科技彈唱樂譜!原譜的 ... 坦白說,我完全不知這首《想你》的原唱是→趙學萱,也不知. 於 www.fenomendak.co -

#86.民歌你那好冷的小手(原唱:銀霞) 歌词 - Jet Lyrics

LYRICS TO SONG "你那好冷的小手(原唱:銀霞)" PERFORMED BY 民歌. 民歌你那好冷的小手(原唱:銀霞) lyrics are property and copyright of it's owners. 於 lyrics.jetmute.com -

#87.芝麻&龍眼演唱的歌曲 - 想你_百度百科

《想你》是芝麻&龍眼演唱的一首歌曲,收錄於南星唱片1989年發行的《民歌往事》專輯中。 中文名. 想你. 所屬專輯. 民歌往事. 歌曲原唱. 芝麻&龍眼. 發行日期. 於 baike.baidu.hk -

#88.阅读,看尽天下事

长大后我就成了你"已经成为流行语,陪着一代又一代人成长。而在《黄河万古流》这首歌曲 ... 我曾想追问,他的旋律是否有山东民歌的韵味。还是忍住了。 於 greads.net -

#89.想你- 浮生天地- udn部落格

「大家一起來」主持人趙樹海的姐姐趙樹齡曾經寫了一首曲風清新的民歌《想你》非常受到歡迎,這首由趙樹齡自己作詞作曲的《想你》是收錄在1979 ; 年12 ; 月麗 ... 於 blog.udn.com -

#90.拉手手親口口歌詞原唱是哪個省的民歌 - 好看問答

《拉手手親口口》這首歌的歌詞原唱民族是大陸陝西及山西省。 ... 想你呀真想你. 實實地想死個你 ... 《拉手手親口口》是一首著名的漢族民歌,流傳於大陸陝西及山西省。 於 www.howcan.cc -

#91.تحميل 民歌想妳mp3 - mp4 - نغماتي

HD 音樂萬萬歲王瑞瑜李明德想你mp3 · 趙學萱想你原唱mp3 · 想你mp3 · 芝麻龍眼想你mp3 · 趙樹海王夢麟王瑞瑜想你讓我們看雲去音樂萬萬歲mp3 · 芝麻龍眼想你Missing You By ... 於 www.nghmaty.club -

#92.《想你》(佤族情歌)【心莲】版_佤族民歌想你

佤族歌曲《我想你》 梦萦故里513667081 每天想你无数回阿哥想你想的掉眼泪阿哥摘来 ... 想你(佤族民歌) 演唱:米线&尧有祥原唱:米线&包伍分类:翻唱语种:华语曲 ... 於 www.wekghi.com -

#93.想你歌詞民歌– Exuwu

想你 歌詞民歌. 想你作詞:趙樹齡作曲:趙樹齡原唱:趙學萱偶然的與你相遇在那難忘季節裡心靈上充滿了你不覺秋的涼意我是多麼想你你可不要忘記我是多麼想你你可不要忘記 ... 於 www.jeffdonds.me -

#94.芝麻龍眼想你 - Mycork

想你 趙樹齡詞曲芝麻&龍眼《民歌往事1989》. 作詞:趙學齡作曲:趙學齡原唱:趙學萱偶然的與你相遇在那難忘季節裡心靈上充滿了你不覺秋的涼意我是多麼想你你可不要忘記 ... 於 www.mycorkndglss.co -

#95.拉手手亲口口歌词原唱是哪个省的民歌? - 七九信息

《拉手手亲口口》这首歌的歌词原唱民族是中国陕西及山西省。 ... 我要拉你的手;还要亲你的口;拉手手亲口口;咱们俩个圪捞捞里走;想你呀真想你;实 ... 於 www.79160.com -

#96.我無法忘記你(民歌張志文寫的歌詞) - 中文百科全書

夜裡還想著她,讓我想起了回憶,我的愛人離,我走了,. 我心裡好難過,最後我寫下這首歌。 歌曲歌詞. 於 www.newton.com.tw -

#97.你守护生命的样子,真美 - CCTV节目官网

此时途经这里的护士孙家云发现这一情况后,立即上前施救。“急救的黄金时间也就四到六分钟,那是最好的生命复苏的时间,然后我立马想也没想就 ... 於 tv.cctv.com -

#98.想你歌詞- 芝麻與龍眼

芝麻與龍眼( 芝麻龍眼) - 想你歌詞:原唱:趙學萱, 偶然的與你相遇在那難忘季節裡心靈上充滿了你不覺秋的涼意, 我是多麼想你你可不要忘記我是多麼想你你可不要忘記, ... 於 www.mulanci.org -

#99.民歌想你原唱、想你想你、想你歌詞在PTT/mobile01評價與討論

在民歌想你原唱這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者smart0eddie也提到作者: smart0eddie (smart0eddie) 看板: C_Chat 標題: [幻書] 妄言無忌時間: Sat Sep 4 02:59:41 ... 於 babymother.reviewiki.com