歷任台大醫院院長的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林信男寫的 在診療室遇見摩西:精神科醫師帶你探索隱藏在聖經裡的心靈祕密 和李惟陽的 後山怪咖醫師與那些奇異病人都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自啟示 和時報出版所出版 。

國立臺灣大學 會計與管理決策組 許文馨所指導 林宏茂的 臺大醫療體系成員醫院策略分析—以臺大醫院雲林分院為例 (2021),提出歷任台大醫院院長關鍵因素是什麼,來自於策略地圖、平衡計分卡、組織文化、醫院經營。

而第二篇論文國立政治大學 社會工作研究所 王增勇所指導 鄭慈瑩的 談臺灣1990年代障礙主體的漂泊與逆流 (2015),提出因為有 障礙主體、非營利組織、口述歷史、障礙認同、障礙權利運動的重點而找出了 歷任台大醫院院長的解答。

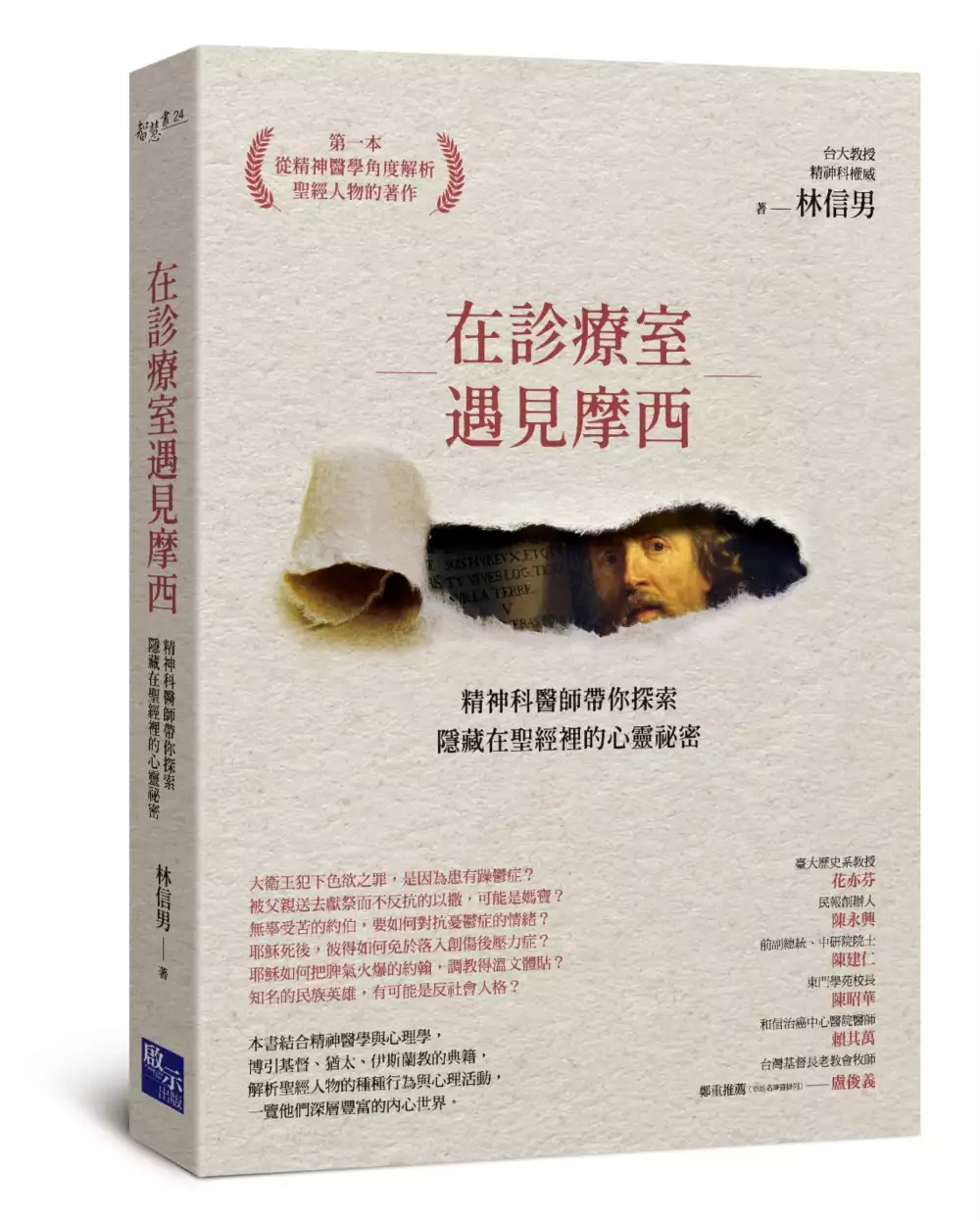

在診療室遇見摩西:精神科醫師帶你探索隱藏在聖經裡的心靈祕密

為了解決歷任台大醫院院長 的問題,作者林信男 這樣論述:

✦第一本為聖經人物做心理分析的傑作 ✦台大精神科權威&神學院老師的深度人性剖析 大衛王犯下色欲之罪,是因為患有躁鬱症? 被父親送去獻祭而不反抗的以撒,可能是媽寶? 無辜受苦的約伯,要如何對抗憂鬱症的情緒? 耶穌死後,彼得如何免於落入創傷後壓力症? 耶穌如何把脾氣火爆的約翰,調教得溫文體貼? 知名的民族英雄,有可能是反社會人格? 本書結合精神醫學與心理學,博引基督、猶太、伊斯蘭教的典籍, 解析聖經人物的種種行為與心理活動,一覽他們深層豐富的內心世界。 聖經是歷史上最重要的著作,也是基督徒最熟悉的一本書。我們可能知道其中的許多故事,卻不一定能夠理解故事中人物的種種行為與思維,當人物出現令

人不解或前後不一的反應或舉動時,更是如此。本書作者以精神科醫師、教授、神學院老師、教會長老等多重身分,帶領我們從精神醫學的觀點,一同探索聖經人物的心靈秘境。 作者挑選三十六位重要聖經人物,從每個人物的成長背景開始談起,細述其生命經歷與心理特質,再剖析是否會因為生活中遭遇的各種壓力事件,而出現精神症狀或心靈上的改變。 例如品性高潔又虔誠的大衛王,為什麼會突然色迷心竅而強佔部下的妻子?作者以「雙相情緒障礙症」(所謂的躁鬱症)來理解他的行為;以撒在面對父親要殺自己獻祭時,為什麼沒有反抗或逃走?一般認為這是以撒對神的順服與信心,但作者提出了不一樣的解讀:「身為精神科醫師,我個人比較傾向認為以撒因其

依賴型人格特質而不敢對他父親說『不』。」 藉由作者的心理推理與抽絲剝繭,聖經人物突然讓人有了不同以往的理解與想像。本書不但是親近聖經的最佳輔助讀本,對任何一個想要理解「人的行為」的讀者來說,都是極佳的指引。 【本書特色】 ✦精神科權威&神學院老師,專家深度解析 ✦結合精神醫學與心理學,觀點更全面 ✦搭配歷史文化背景解說,補足相關知識 ✦深入淺出的人性剖析,一般人閱讀也OK ✦進一步了解聖經故事的最佳輔助讀物 【名人推薦】 花亦芬/臺大歷史系教授 陳永興/民報創辦人 陳建仁/前副總統、中研院院士 陳昭華/東門學苑校長 賴其萬/和信治癌中心醫院醫師 盧俊義/台灣基督長老教會牧師

臺大醫療體系成員醫院策略分析—以臺大醫院雲林分院為例

為了解決歷任台大醫院院長 的問題,作者林宏茂 這樣論述:

組織轉型是一項富挑戰性且不容易成功的工作,方向感的確立,向心力的凝聚及使命目標的達成,一關卡一關。尤其在資本市場下的社會主義全民健保制度的醫院經營,對規模不大、地處偏僻、招募醫師困難的醫院,是很大的挑戰。2004年當時的署立雲林醫院就是面對以上的問題,為了解決雲林縣醫療資源缺乏,衛生署進行改善公立醫院多元經營計劃,其中一個方案就是將署立醫院交由醫學中心來經營。署立雲林醫院在此歷史背景下,因緣際會幸運地由臺大醫院學院附設醫院來承接,成為臺大醫院醫療體系的第一個分院。所以本篇是以個案醫院-台大醫院雲林分院為例,探討組織改制後,如何經由推動策略地圖、平衡計分卡,文化融合、學習成長。在不同領導者的領

導風格下,醫院改制順利,成為雲林縣醫療的龍頭,提供醫學中心級的醫療服務。本研究透過個案分析分享此醫院經營成功的經驗。

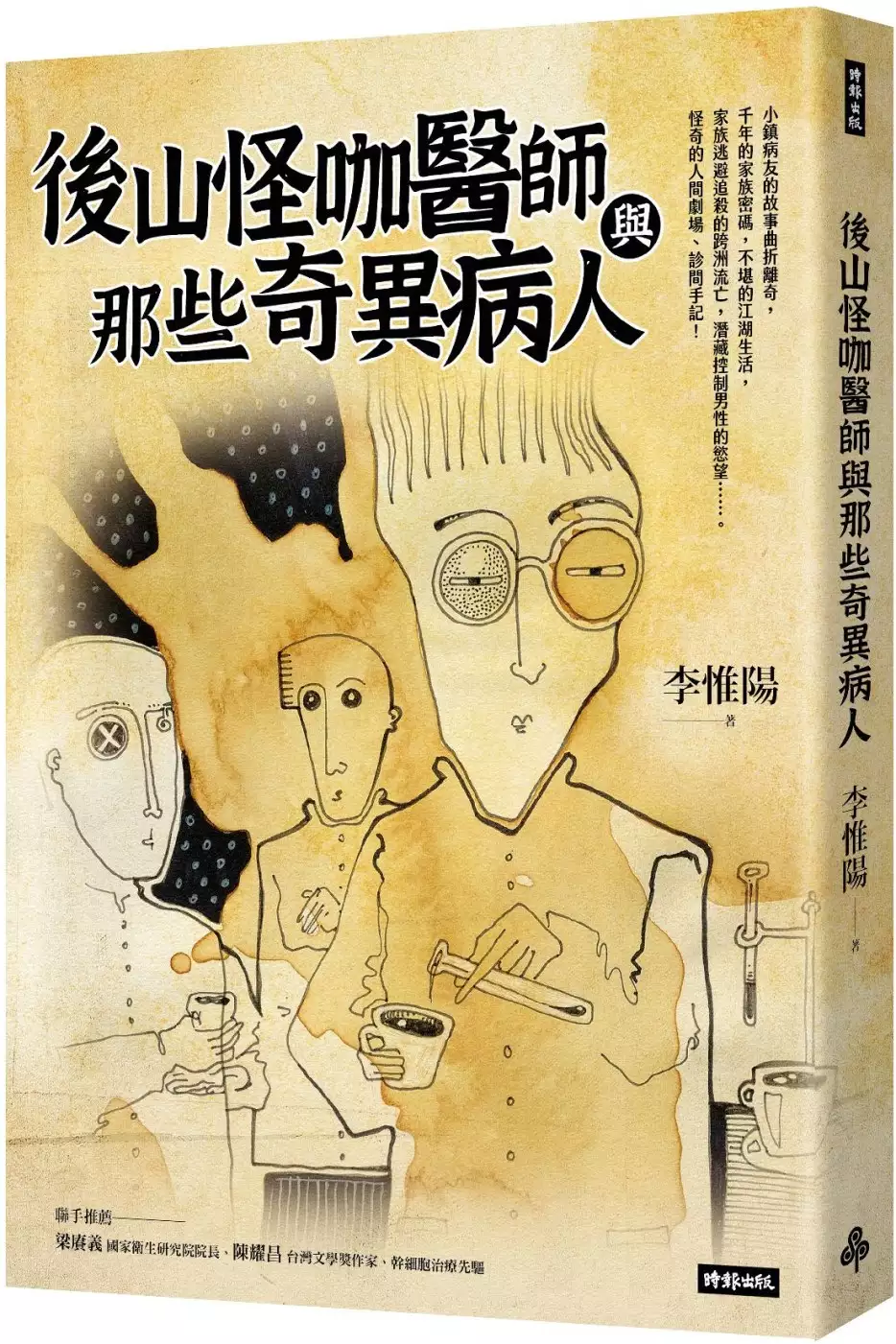

後山怪咖醫師與那些奇異病人

為了解決歷任台大醫院院長 的問題,作者李惟陽 這樣論述:

我的病友們教我的光怪陸離社會學! 小鎮病友的故事曲折離奇, 千年的家族密碼,不堪的江湖生活, 家族逃避追殺的跨洲流亡,潛藏控制男性的慾望……。 怪奇的人間劇場、診間手記! 李惟陽來到了後山,選擇宜蘭縣為第二故鄉。 診間裡的氣氛,會讓病友掏心掏肺告訴你他的私密……。 原來討論減肥可以進展到納粹禁衛軍逃到南美洲的後裔; 令狐沖上了黑木崖,可以邊學茶道邊把彌勒佛送去羅馬帝國; 小興安嶺裡面藏著聖誕老公公及契丹遼國和完顏大金的血緣; 信奉耶和華的猶太人千年前定居開封; 解決便祕腹脹,進而發現病患家族潛藏大腸癌病變基因,更帶出在時空背景下,同鄉、異鄉及家鄉三者

彼此之糾葛; 診斷出鉤端螺旋體感染,也勾出了大時代隔代教養之親情與往日情懷。 他寫的是生活,每一篇故事,都是他的生命火花,複雜又無味的疾病介紹,在他筆下卻能完全融入生活,然後再慢慢像科學辦案一樣抽絲剝繭,並加入詼諧的文字,令人著迷。 專文推薦 國家衛生研究院│梁賡義院長 台灣文學奬作家&幹細胞治療先驅│陳耀昌教授

談臺灣1990年代障礙主體的漂泊與逆流

為了解決歷任台大醫院院長 的問題,作者鄭慈瑩 這樣論述:

1980年代後期至1990年代臺灣障礙權利運動興起,隨之而來障礙研究亦逐漸出現,不過過去的研究卻多數侷限於身心障礙政策或以國外理論檢證台灣經驗,相當地忽略了障礙者的草根知識與集體認同移動的軌跡。現今身心障礙團體處於多元立場,卻一致強調「障礙者為自己發聲」的論述,使研究者好奇障礙論述的初始樣貌以及最初障礙者如何集結發聲?又鑲嵌於什麼樣的社會脈絡與權力網絡?研究者採用敘事取向的口述歷史,強調人與在地的連結,試圖以1990年代投身倡議之障礙者的視角,重新說一段障礙倡議故事。分析資料主要來自三位投身障礙福利工作多年的生命故事,再輔以1990年代民間團體出版品。 本研究發現,首先,障礙認同從宿命

至殘而不廢的引導皆與國家著重經濟發展有關。接著,國家的制度性缺漏開啟了障礙團體成立的空間,包含在醫院、重建院、聯誼會或俱樂部的相遇相知,凸顯集體排除的公共性且產生最初的倡導形式以社會宣導與社會教育出現,逐漸轉向「自己人才懂」的內部認同,開始建構屬於自己人的互助體系,並由半專業、半專職的經營至團體之間形成初步網絡。而當時以刊物為主的傳遞資訊方式,運用故事打造障礙模板並號召障礙者現身,皆是重要的障礙主體發展過程。然而,發展出自己人的互助體系卻不夠,障礙團體始終無法突破制度面的限制,因此出現殘盟這個大家長來代表障礙者(團體)向國家喊話。殘盟結合障礙者、政治人物、專家學者等持續擴大網絡且代替障礙者產生

障礙論述,不但建立了障礙知識體系,還形成公播版論述再傳遞給會員團體。 基於這樣的分工,使會員團體能專注於發展各障別的服務。最初障礙者自復健與生活的斷裂經驗中發展出草根知識,逐步對抗醫療保護、片段式的復建,形成潛能、復健生活化的觀點,進而建構能填補醫療與生活中的斷層──重建中心。1990年代後期至2000年代初期,障礙權益觀來自於殘盟監督國家施政,網絡與障礙團體的分工在無障礙環境及定額雇用抗爭行動時更加凸顯,運用各障礙者的集體困境或是說集體受難的經驗來敘說,逐漸將障礙者的所有「失能」歸因於結構與制度限制,而推動國家福利政策則是解決的手段。障礙論述除了來自於殘盟的研發,更重要的是網絡中具備雙

重身分的障礙代言人,其高度代表性不只容易進入政府發聲,還能在傳遞障礙論述時更具說服力,並在網絡中扮演篩選與擴散障礙論述的角色。如此藉著合縱連橫的方式穩固障礙論述、涉入不同體系形成到處都有自己人的網絡,例如:納入專家學者、要求法定代表名額進入委員會、國家各式會議等。障礙團體便不再需要殘盟以大家長的角色出現,而是讓各障礙團體輪流代表障礙集體。