欣賞音樂 英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JohnMauceri寫的 古典音樂之愛:指揮家的私房聆聽指南 和保羅.荷密斯的 偉大作曲家群像:德布西都 可以從中找到所需的評價。

另外網站觀點投書:蘇清泉參選縣長,屏東故鄉的呼喚 - 風傳媒也說明:記得去年春天的恆春歌謠季,蘇院長也來參加,欣賞月琴民謠的演出。 ... 蘇院長也重視音樂及文化的傳承,除了恆春的月琴歌謠之外,「山狗大後生樂團」 ...

這兩本書分別來自黑體文化 和足智文化有限公司所出版 。

國立屏東大學 音樂學系碩士班 曾善美所指導 蔡惠琪的 運用心智圖法提升國小六年級學童音樂欣賞學習成效之研究 (2021),提出欣賞音樂 英文關鍵因素是什麼,來自於音樂欣賞、心智圖法、學習成就、學習興趣。

而第二篇論文國立臺中教育大學 教師專業碩士學位學程 陳志鴻所指導 邱安琪的 概念圖式多媒體批判思考教學法對學生音樂欣賞之影響 (2021),提出因為有 概念圖式多媒體的重點而找出了 欣賞音樂 英文的解答。

最後網站如何提高自己的音樂欣賞水平暨求大家推薦下英文歌? - GetIt01則補充:本人聽國內音樂比較多,因為英語不太好的原因,聽英文歌比較少。現在想提高下自己的音樂品味,所以想諮詢下大家,有沒有什麼推薦的歌單或者入門應該聽的好的...

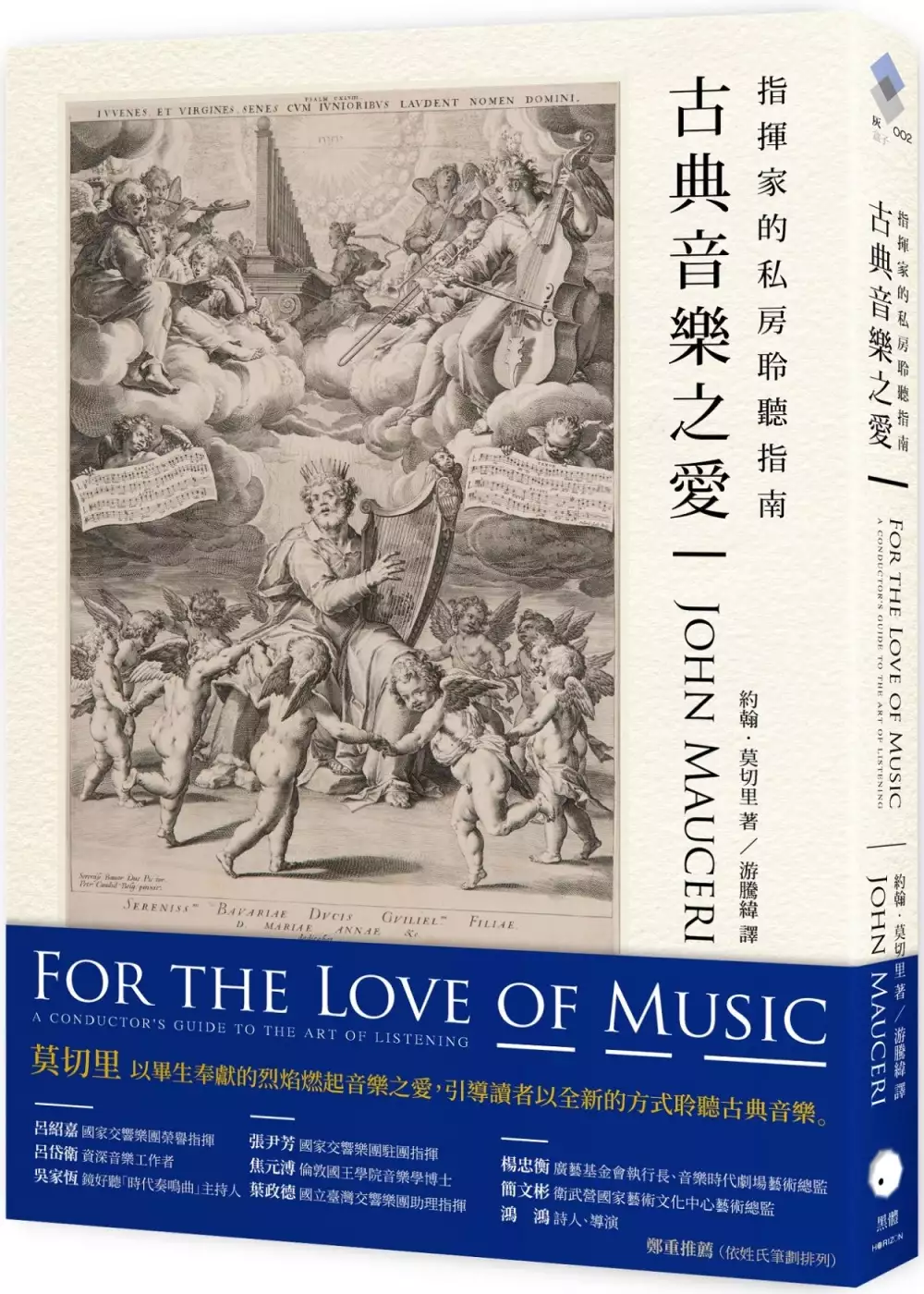

古典音樂之愛:指揮家的私房聆聽指南

為了解決欣賞音樂 英文 的問題,作者JohnMauceri 這樣論述:

莫切里以畢生奉獻的烈焰燃起音樂之愛, 引導讀者以全新的方式聆聽古典音樂。 為何聆聽古典音樂?如何從聆賞體驗中得到最多收穫?在本書中,指揮家約翰.莫切里以畢生的經驗、淵博的知識、深刻的理解,以及令人感同身受的鑑賞力,回答了這些問題。 莫切里是李奧納德.伯恩斯坦的門生,兩人曾經共事十八年;他也是在世界各地巡演、錄製唱片的知名指揮家。莫切里發行的唱片超過八十張,曾獲葛萊美獎、東尼獎、奧利佛獎、戲劇桌獎、告示牌音樂獎、座艾美獎、金叉獎及德國錄音評論獎等獎項。在書中,他協助我們從古典音樂中獲得快樂和喜悅。他首先帶領我們略覽誕生於古希臘的音樂傳統,如何被羅馬帝國接

納,隨後吸收來自全球各地的養分,形成從日本到玻利維亞都接受的古典音樂。接著,莫切里細談音樂,幫助我們理解欣賞古典音樂時所聽見的內容為何:作品如何透過聲音隱喻表達人類最深層的感受與情緒、如何承載歷史痕跡,以及每一場獨特的音樂會經驗如何一再刷新我們對作品的看法。 本書樸實無華、文筆優雅,極具啟發性,適合愛樂人、入門者,以及所有期待在心中燃起音樂之愛的讀者。 名人推薦 呂紹嘉|國家交響樂團榮譽指揮 呂岱衛|資深音樂工作者 吳家恆|鏡好聽「時代奏鳴曲」主持人 張尹芳|國家交響樂團駐團指揮 焦元溥|倫敦國王學院音樂學博士

葉政德|國立臺灣交響樂團助理指揮 楊忠衡|廣藝基金會執行長、音樂時代劇場藝術總監 簡文彬|衛武營國家藝術文化中心藝術總監 鴻 鴻|詩人、導演 (依姓氏筆劃排列) 好評推薦 「思路流暢、啟發人心⋯⋯莫切里巧妙地將年少至今的音樂經驗融入其中⋯⋯這本書對於熟知古典音樂的愛樂者,或準備投身其中的入門讀者而言,都可提供完美的導讀。」—— 《圖書館學刊》(Library Journal),卡羅琳.穆雷克(Carolyn M. Mulac) 「莫切里情感豐沛的書寫能夠激發入門者對古典音樂的興趣,引導古典樂迷以全新的方式聆聽音樂。」—

—《出版者週刊》(Publishers Weekly) 「古典樂迷肯定會喜歡莫切里對作曲家及其作品的討論。入門者會發現本書令人增廣見聞,但作者卻會提醒所有的讀者不要只聽他的話,而是要親自體驗、聆聽音樂。」——《書單》雜誌(Booklist),瓊.克博(Joan Curbow) 「作者對音樂的喜悅之情具有感染力……即使是對古典音樂非常了解的人,閱讀這本生動而熱情的入門書也會有所收穫。」 ——《柯克斯書評》(Kirkus) 「《古典音樂之愛》重新將音樂視為記憶的匯編,與懷舊、個人經驗息息相關,而且整體來說,也與音樂所帶來的樂趣有關,人們重新聆聽作品時

可能發現無窮無盡的變化。」——出版觀察網站(Shelf Awareness) 「傑出的作品⋯⋯這本書帶給聽眾力量、信心與快樂。如果你投身進入古典音樂的世界,將會收穫滿滿。」——《紐約書訊》(New York Journal of Books) 「約翰.莫切里再次寫出精彩的作品。即使上了年紀還是受益良多,感謝這本書帶給我愉快的體驗。推薦給各位。」——歌劇演唱家瑪麗蓮.荷恩(Marilyn Horne) 「有些業餘愛好者以欣賞音樂為主要的娛樂,卻一直希望進一步認識古典音樂的語言,而且要比唱片的包裝說明文字與直覺更加深入;他們會感謝約翰.莫切里的這本書

——讓理解音樂的運作幾乎如同欣賞音樂一樣令人愉快。」——《一千個小理智:自由主義的道德冒險》(A Thousand Small Sanities: The Moral Adventure of Liberalism)作者亞當.高普尼克(Adam Gopnik) 「由於伴我成長的父親對音樂的熱情澎湃如濤,我很快就在約翰.莫切里對心儀曲目的思索中迎來熟悉的喜悅之情,每一頁都是以他畢生奉獻的烈焰溫暖我們。正如莫切里告訴我們的,音樂將帶領我們前往『一趟非常值得的旅程』,而他的作品也是如此。」——《出名的父親:伯恩斯坦女兒回憶錄》(Famous Father Girl: A Memoir

of Growing Up Bernstein)作者潔咪.伯恩斯坦(Jamie Bernstein) 「這本書讀來愉快,與其說打開了一道門,不如說像是一隻親切的手扶在臂膀上,以熱情與智慧引領讀者直達人生價值核心的美麗世界。」——鋼琴家、作曲家史帝芬.賀夫(Stephen Hough) 「這是莫切里在台灣出版的第四本著作,也的確如他所言,本書試圖總結他一生的感受。書雖不厚,但是信手拈來,提及的古典音樂作曲家、作品無數,話題還旁及其他領域,真的就像莫切里跟讀者促膝話家常:語調輕鬆,天南地北。對古典音樂接觸不多的人,會被親和誠摯所吸引,不致嚇跑;如果略有涉獵這個領域

又有心深究的讀者,循著作者的提點,把作品找來印證,將會有許多飽滿而有趣的收穫。」——鏡好聽「時代奏鳴曲」主持人吳家恆 「指揮這個職業在大眾的眼中是是個神秘又吸引人的工作,人們總是好奇為何一支指揮棒可以帶領著台上台下的所有人沉浸在音樂之中。在莫切里大師的帶領下,我們將一起認識指揮與音樂的前世今生,藉由莫切里大師的經驗與分享與您一同體驗這個工作的神奇奧妙之處。」──國立臺灣交響樂團助理指揮葉政德

欣賞音樂 英文進入發燒排行的影片

Phỉ Nhi|菲儿| 好听的歌曲| part 6| yy 4823|best china song 2015 2016

Phỉ Nhi|菲儿| 好听的歌曲| part 6| yy 4823|best china song 2015 2016

音樂,廣義而言,就是指任何以聲音組成的藝術。英文Music一詞源於古希臘語的μουσική(mousike),意即缪斯(muse)女神的藝術。而中文的音樂二字,許慎《說文解字》解釋為「音,聲也。生於心,有節於外,謂之音。」認為音樂和聲音的區別,在於音樂需要透過人心去想像和創造。音樂可分為創作、演奏、聆聽三個過程,在不同文化和社會,對於音樂的過程及其重要性都有不同的理解。例如在西非鼓樂里,每個人皆是參與者,人們不會區分作曲者、演奏者和聆聽者的身份。

至於何謂聲音、噪音和音樂的區別,沒有公認的標準。因為音樂和數學、物理相關,歐洲自古希臘時代開始,有人論述樂理。在西方樂理中,音樂的主要元素有音高(或聲音的頻率)、節奏和音色。不同的音高重疊形成和聲,音高依據節奏進行成為旋律,常用的音高形成音階和調性,規律性的強拍和弱拍形成節拍,拍子的快慢構成速度。但近代有不少音樂家不認同傳統的理解,例如二十世紀美國作曲家約翰·凱吉認為任何聲音和靜默皆是音樂。音樂可以分為不同種類,但每種種類的區別常常是含糊和具爭議的。

音樂可以用樂譜描述,依據樂譜演奏,但也有不少音樂類型如民歌或爵士樂是由演奏者即興創作的。樂譜作為一種符號的語言,只能描述聲音的屬性或指示演奏所需的技巧,卻無法記錄聲音本身。因此在錄音技術出現之前,欣賞音樂必需現場聆聽,或自己親身參與演奏。傳統上欣賞音樂有特定的場所,從古時的宮庭、教堂、廟宇到今天的音樂廳、酒吧等等。十九世紀末,留聲機的發明令聲音可以紀錄和複製,改變了欣賞音樂的模式,一般認為錄音技術和大眾媒體是流行音樂形成的主要因素。現在人們可以在家中聆聽唱片和音樂錄像,透過無線電以收音機和電視接收聲音的訊號,也可以携帶隨身聽在任何一個地方聆聽音樂。

演奏音樂需要透過歌唱或樂器。廣義的樂器包括一切可以發出聲音的工具,在石器時代人們已經開始製作原始的樂器。今天電腦和不少電子音樂產品可以透過MIDI製作音樂。

音樂是一种需要學習的技能,而在不少國家的基礎教育中包括有音樂課,而一些音樂學院則提供專業的音樂教育。音乐学是一個歷史的科学的研究音乐的广阔领域,其中包括音乐理论和音乐史。另外自十九世紀末開始有民族音樂學,研究各地不同的音樂文化。

https://www.facebook.com/%E8%8F%B2%E5%84%BF-608451902626545/?ref=notif¬if_t=page_fan 要是大家喜欢,请订阅,并分享 , 谢谢

█► Google Plus : https://goo.gl/hlOCPa

█► Fanpage facebook: https://goo.gl/LfHZzB

█► Subscribe : https://goo.gl/SBIL3r

運用心智圖法提升國小六年級學童音樂欣賞學習成效之研究

為了解決欣賞音樂 英文 的問題,作者蔡惠琪 這樣論述:

本研究旨在探討在教學中運用心智圖法對國小六年級學童音樂欣賞學習成效之影響。本研究採準實驗研究法,以高雄市某國小六年級兩班學童為研究對象,分別以實驗組(心智圖法)與控制組(一般教學法)方式進行八堂課之教學實驗。本研究之研究工具為研究者自編之「音樂欣賞學習成就測驗」與「音樂欣賞學習興趣量表」。兩班學童在實驗教學前皆施以前測,並在課程結束後隔週施以後測,作為量化數據之資料。本研究將所得之資料以單因子共變數分析等統計方式,檢驗兩組學童在不同的學習策略下,音樂欣賞的學習成就及學習興趣之差異性。茲將研究結果歸納如下:一、國小六年級學童以心智圖法進行教學,其「學習成就」在「音色」及「音樂風格」上優於一

般教學法之學童。二、國小六年級學童運用心智圖法進行教學,其「學習興趣」在「學習表現」及「學習氣氛」上優於一般教學法之學童。 最後,本研究綜合研究結果提出建議,以供音樂教師、對心智圖有興趣之教師,以及未來研究之參考。

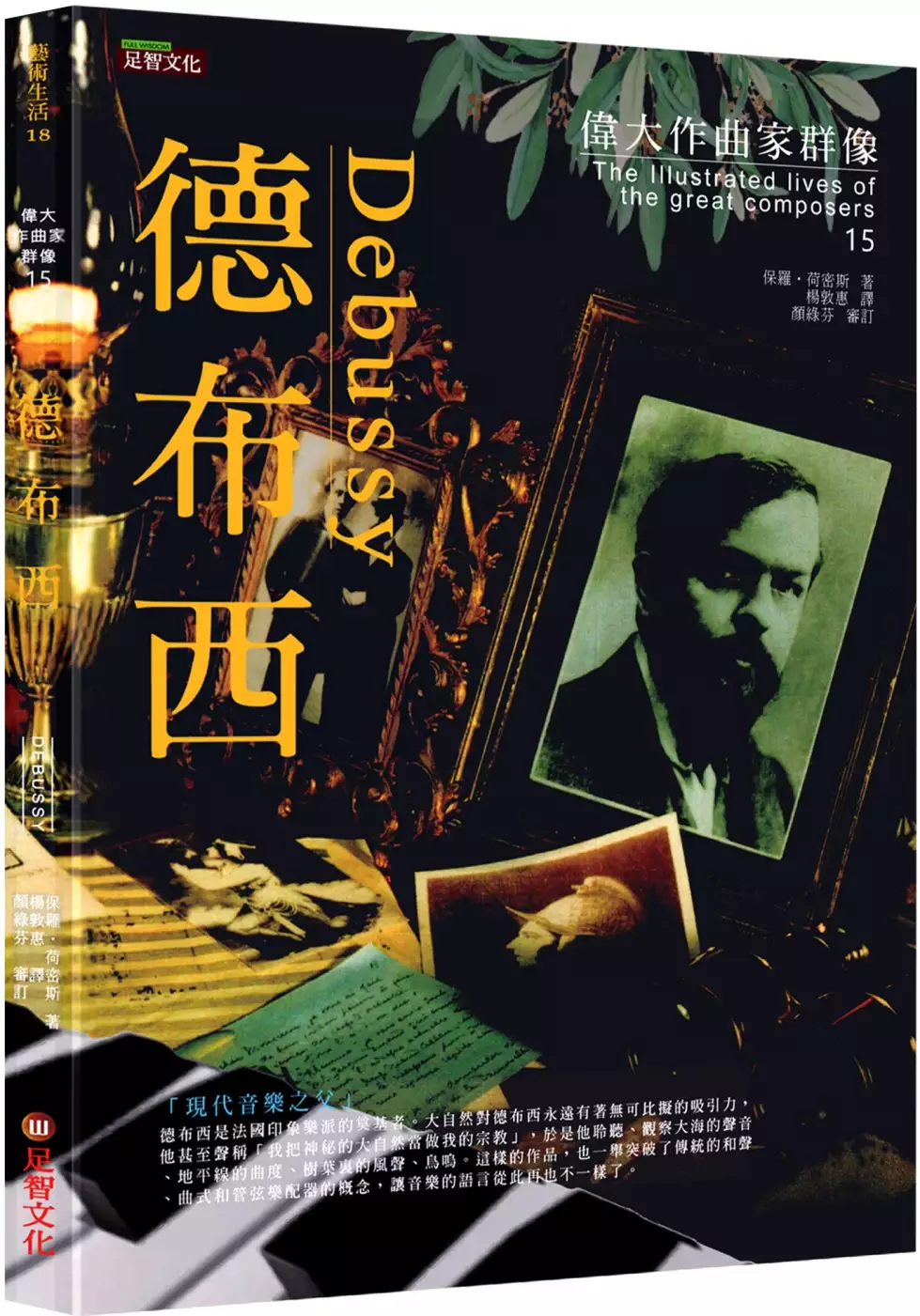

偉大作曲家群像:德布西

為了解決欣賞音樂 英文 的問題,作者保羅.荷密斯 這樣論述:

德布西誕生於一個不安的時代:他歷經過公社時期的政治動盪、世界博覽會的文化爆炸、世紀末巴黎的創作萌芽、歐洲戰前的狂囂騷亂,以及它終究一頭栽進的歷史上最血腥的戰爭之一。他去世時德軍砲彈正在他附近的巴黎街道上爆炸。 德布西不僅是歐洲鋼琴音樂史上的奇葩,更打破了德意志浪漫主義雄霸歐洲樂壇近一世紀的局面,是法國印象樂派的奠基者,在世人的眼中的德布西不僅是前無古人的法國作曲家,也是一位革命性的音樂家。九歲開始學習鋼琴,在巴黎音樂院研習十二年。他原本希望能夠成為一名職業演奏家,但在十七歲時因未能獲得鋼琴獎,才逐漸放棄成為演奏家的夢想,並曾一度迷戀過華格納的樂風,不過最後他還是找到自己的風格,

轉而向作曲發展後,以後就很少以演奏家的身份在公眾面前露面。他很喜歡印象派畫家莫內的畫風,並將這種畫派的風格轉為音樂創作的一種手法,以豐富的、變幻的,甚至是難以捕捉的和聲和樂器音色,創造出一種特殊的氣氛,這成為德布西作品的主要特色。 大自然對德布西永遠有著無可比擬的吸引力,他甚至聲稱「我把神秘的大自然當做我的宗教」,於是他聆聽、觀察大海的聲音、地平線的曲度、樹葉裏的風聲、鳥嗚等等。在德布西音樂那吸引人的表面下,也發生了一場不亞於他那個時代任何事件的激進革命,只不過它的成功仰賴的是誘惑力,而非武力。德布西身為「現代音樂之父」的地位,對於將「現代音樂」與史特拉汶斯基的不規則節奏和荀白克的猛烈

不和諧音聯想在一起的愛樂者來說,或許顯得困惑,但是像精緻而富感官性的《牧神的午後前奏曲》這樣的作品,一舉突破了傳統的和聲、曲式和管弦樂配器的概念,而音樂的語言從此再也不一樣了。全書圖文並茂,在時代的大環境下探討德布西的音樂革命。它對音樂家與音樂會聽眾來說都同樣價值不菲。

概念圖式多媒體批判思考教學法對學生音樂欣賞之影響

為了解決欣賞音樂 英文 的問題,作者邱安琪 這樣論述:

音樂欣賞的教學可促使學生擁有欣賞音樂的良好態度以及音樂思考能力。為激起學生感受力,教師可善用多媒體融入音樂欣賞教學帶給學生更豐富多元的感官體驗學習。而在多媒體聲光刺激的學習環境,教師更應運用有意義的教學策略-繪製概念構圖,讓音樂學習更達深化,學生免於在大量聲光刺激學習中迷失學習方向。本研究將以多媒體形式的概念構圖融入音樂欣賞批判思考教學的歷程,探討實驗組共19人,運用「概念圖式多媒體批判思考教學法」;控制組共18人,運用「一般多媒體批判思考教學法」,進行一節課程的音樂曲式概念先備經驗複習,再進行三週的實驗課程,對於高年級學生音樂欣賞批判思考能力之學習成效影響,包括學生的音樂學習動機、音樂後設

認知以及對於聆聽樂曲曲式能辨別出不同樂段差異之音樂批判思考能力中的比較與對比技能是否有所提升。研究結果顯示,概念圖式多媒體批判思考教學與一般多媒體批判思考教學模式,兩組數位遊戲式學習模式皆能提升學生的音樂欣賞內在學習動機,而實驗組在音樂後設認知及音樂批判思考能力-比較與對比皆優於控制組。本研究建議未來進行概念圖式多媒體批判思考教學研究時,可以利用多元且不同欣賞樂曲的角度方法來進行教學策略,促使學生發展出自我對樂曲欣賞的態度、價值觀與模式。

欣賞音樂 英文的網路口碑排行榜

-

#1.音乐欣赏 - 知乎

你觉得好听的英文歌有哪些? 崔舒婷. 微博是@泡芙小姐的一些事一些情,欢迎关注么么哒. 嘿,英文歌~~~~~这个问题让我来回答吧!!! 1.stay-Tonya mitchell 这首歌我 ... 於 www.zhihu.com -

#2.欣赏音乐用英语怎么说 - 百度知道

2008年4月4日 — 在音乐会上,他通过讲解来帮助这些青年人学会欣赏音乐作品 ... 2010-01-24 轻音乐用英文怎么说 152; 2019-01-07 听音乐英语用英语怎么说 5 ... 於 zhidao.baidu.com -

#3.觀點投書:蘇清泉參選縣長,屏東故鄉的呼喚 - 風傳媒

記得去年春天的恆春歌謠季,蘇院長也來參加,欣賞月琴民謠的演出。 ... 蘇院長也重視音樂及文化的傳承,除了恆春的月琴歌謠之外,「山狗大後生樂團」 ... 於 www.storm.mg -

#4.如何提高自己的音樂欣賞水平暨求大家推薦下英文歌? - GetIt01

本人聽國內音樂比較多,因為英語不太好的原因,聽英文歌比較少。現在想提高下自己的音樂品味,所以想諮詢下大家,有沒有什麼推薦的歌單或者入門應該聽的好的... 於 www.getit01.com -

#5.幼儿音?教材教法 - 第 121 頁 - Google 圖書結果

這也是樂曲欣賞的一部分。 ... 這也是幼兒音樂欣賞課程重要的 0 教材。 ... 在田間、教堂與家中欣賞韓德爾的〈彌賽亞〉,雖然不懂英文歌詞,但是聽得懂音樂旋律。 於 books.google.com.tw -

#6.欣賞音樂會禮儀須知 - 臺北市首座

1.在音樂廳舉行的音樂會,不同於熱門演唱會;所以需要安靜的欣賞,以免妨. 礙演奏家們演奏。如果有行動電話,或是其他會發出聲響的各類電子儀器用. 品(如鬧鈴、電玩、隨身 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#7.音樂欣賞英文,music appreciation中文 - 三度漢語網

中文詞彙 英文翻譯 出處/學術領域 音樂欣賞 music appreciation 【音樂名詞】 標題音樂 Programme Music 【教育大辭書】 機遇音樂 Aleatory Music 【教育大辭書】 於 www.3du.tw -

#8.音乐欣赏英语作文 - 瑞文网

What is your favorite kind of music? Do you like jazz, popular music, classical music, folk songs, blues, and so on? 於 www.ruiwen.com -

#9.欣賞英文- 英文單字筆記:: Branbibi Blog

欣賞英文 是enjoy(聽發音),動詞用法,也可以用appreciate(聽發音)這個單字來表示,enjoy 本身是享受的意思,而appreciate 則是感激的意思, ... 於 www.branbibi.com -

#10.欣賞英文,大家都在找解答。第1頁

互相欣賞英文翻譯:mutualappreciation…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋互相欣賞英文怎麽說,怎麽用英語翻譯互相欣賞,互相欣賞的英語例句用法和解釋。,請欣賞英文 ... 於 twagoda.com -

#11.正修科技大學通識教育教學綱要 - 正修科技大學通識教育中心

正修科技大學通識教育教學綱要. 科目名稱:(中文)音樂欣賞(人文學類). (英文)Music Appreciation. 開課時間:98學年度第2學期. 授課年級:大學進修部. 於 gec.csu.edu.tw -

#12.暨南大學櫻花季登場,櫻花林中欣賞音樂、舞蹈 - 中時新聞網

國立暨南國際大學櫻花季11日登場,今年以「花舞愛林.櫻揚暨大」為主題,配合賞櫻盛會,在3月11日之前,將陸續推出音樂、舞蹈、茶席和野餐等節目; ... 於 www.chinatimes.com -

#13.appreciation - 英文詞性必勝秘笈-名詞

She shows little appreciation of good music. 她對於好音樂幾乎沒有欣賞能力。 Please accept this gift in appreciation of all you've done for us. 多 ... 於 en995.com -

#14.欣賞英文- 英文單字筆記 | 健康跟著走

音樂 作品欣賞英文翻譯:jet aime…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋音樂作品欣賞英文怎麽說,怎麽用英語翻譯音樂作品欣賞,音樂作品欣賞的英語例句用法和解釋。 於 info.todohealth.com -

#15.盡情欣賞音樂的英文 - 海词词典

海詞詞典,最權威的學習詞典,專業出版盡情欣賞音樂的英文,盡情欣賞音樂翻譯,盡情欣賞音樂英語怎麼說等詳細講解。海詞詞典:學習變容易,記憶很深刻。 於 dict.cn -

#16.高中音樂欣賞教學英語怎麼說

B. 歐美音樂與文化欣賞用英文怎麼說在翻譯成績是有這門課跪求高人啊在線等. European and American music 【歐美音樂】 Cultural appreciation 【文化 ... 於 www.cdswsjxx.com -

#17.音樂入門書英文原版What to Listen for in Music 如何欣賞音樂

屯門實體店⭐️24/7在線覆客⭐️pokemon Epic Collection 精靈寶可夢大冒險12冊盒裝兒童初級章節書橋梁書課外英語讀物英文原版進口圖書. 於 www.carousell.com.hk -

#18.聽古典音樂能改善你的生活嗎? - BBC 英伦网

古典音樂一向被視為「陽春白雪」,是上流社會和精英音樂。 ... 每天欣賞一會兒古典音樂會改變你的生活嗎? ... 請訪問BBC Cuture 閲讀英文原文。 於 www.bbc.com -

#19.聲動美術館- 節目- Rti 中央廣播電臺

藝術生活化,生活藝術化,這是人類欣賞進而參與藝術的最終目標。無論是過去的經典作品或今日的現代創作,都是反映著每個時代的人類生活和社會狀況,「聲動美術館」希望 ... 於 www.rti.org.tw -

#20.音樂欣賞能力的英文怎麼說 - TerryL

音樂欣賞 能力 的英文怎麼說 · 音: 名詞1. (聲音) sound 2. (消息) news; tidings 3. [物理學] (音質) tone 4. (姓氏) a surname · 欣: Ⅰ形容詞(喜悅) glad; happy ... 於 terryl.in -

#21.音樂欣賞英文科目名稱:Music Appreciation 學年、學期、學分數

英文 科目名稱:Music Appreciation ... 教導學生暸解西洋古典音樂的內容與音樂欣賞的方法。 (知識). 2.使學生熟悉各種音樂的表現形式,認識音樂家與各種音樂風格。 於 get.aca.ntu.edu.tw -

#22.音樂欣賞課程「音樂的古典與浪漫」中「聆聽」之引導 - ntcuir

論音樂欣賞教學中的情感教育和興趣教育,中國教育科學探究, , 0- . 二、英文部分. Aiello, R. (Ed.) ( ). Musical perceptions. New York: Oxford ... 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#23.音乐作品-翻译为英语-例句中文 - Reverso Context

使用Reverso Context: 贝多芬在失聪之后创作出了最美的音乐作品,在中文-英语情境中翻译"音乐作品" 於 context.reverso.net -

#24.欣賞”藝術品,英文點表達? - 香討.香港No.1 - 香港討論區

欣賞 ”一件藝術品,”欣賞”一場表演,英文點表達? 該用appreciate還是admire?有沒有更好的用字? 香港討論區. 於 www.discuss.com.hk -

#25.第三章音樂欣賞理論與音樂欣賞行為

此,作曲家-演奏家-欣賞家這三個角色可能是整個音樂欣賞過程中的. 三個要角,三者缺一不可。 ... 西區的音樂劇而言是使用英文),音樂形式除了有歌劇的詠歎調、宣. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#26.中國文化大學

華岡國樂社的成果發表《異鄉子》將於1月5日在曉 音樂廳十樓演出,歡迎所有對國樂有興趣的老師同學們蒞臨音樂廳,進場欣賞表演。本場音樂會《異鄉子. 於 www.pccu.edu.tw -

#27.音樂活動

低班─ 音樂欣賞《四季── 春天》 ... 教師鼓勵和支持幼兒用不同的形式認識、理解、感受和欣賞音樂的美,啟發幼 ... 國民學校漢師中英文幼稚園. 於 cd1.edb.hkedcity.net -

#28.從珠江畔到哈遜河邊: 下鄉知青血淚史!詳述越境冒險來港、後來漂流到紐約的經歷!

第二十二章:漫遊在西方音樂藝術世界重上英文寫作課 1984 年 9 月 10 號,是新學年第一 ... 在欣賞莫扎特、貝多芬、海頓、巴哈、蕭邦等名家創作的樂曲時,那些美妙的樂曲, ... 於 books.google.com.tw -

#29.欣賞的英文單詞? - 劇多

例句:. (1)Anyone can appreciate our music. 釋義:任何人都能欣賞我們的音樂。 (2)I appreciate your comment. 釋義:我 ... 於 www.juduo.cc -

#30.音樂欣賞的英文怎麼說

音樂欣賞 的英文怎麼說. 中文拼音[yīnlèxīnshǎng]. 音樂欣賞英文. music appreciation. 音: 名詞1. (聲音) sound 2. (消息) news; tidings 3. 於 dict.site -

#31.作曲家composer | | EnglishOK 中學英閱誌

倫敦有名的海德堡公園旁的體育場(stadium),今年將舉行盛大的音樂 ... 著名作曲家(composer)的作品;這次音樂會還有個特色,那就是樂迷們可以欣賞 ... 於 www.englishok.com.tw -

#32.Mus_Aims&ObjectivesOfMusic

(培養及提高學生對音樂的興趣及觸覺,擴闊學生的音樂領域) ... (提升學生欣賞音樂的情操和評鑑能力) ... (增加英語學習情景,教授學生英文音樂詞?) 於 www.stcc.edu.hk -

#33.最大飛行主燈現身台灣燈會! 1500台無人機展演超震撼旋轉地球

... 且飛行高度距離與高雄流行音樂中心相近,其大尺度、近距離的飛行演出, ... 距離、全程戴口罩,於愛河灣周邊空曠處皆可欣賞到精采的無人機展演。 於 newtalk.tw -

#34.音樂的創作、詮釋與欣賞

「創作」與「創作者」在西洋音樂術語中,不管是英文的“compose”、“composition”與. “composer”,德文的“komponieren”、“Komposition”與“Komponist”,法文的. “compose”、“ ... 於 academic.tnua.edu.tw -

#35.音樂認知與欣賞 - 博客來

書名:音樂認知與欣賞,語言:繁體中文,ISBN:9789575309503,出版社:幼獅文化,作者:曾瀚沛,出版日期:1997/01/05,類別:藝術設計. ... 重新認識英文文法觀念. 於 www.books.com.tw -

#36.音樂的英文不只Music,今天你要聽哪一種? - 希平方

Classical music 古典音樂 · Anthem 頌歌、國歌 · Pop music 流行音樂 · R&B 節奏藍調 · Folk music 民謠 · Country music 鄉村音樂 · Hip-hop music 嘻哈音樂 · A Cappella 無 ... 於 www.hopenglish.com -

#37."古典音樂欣賞" 英文翻譯 | 古典音樂會英文 - 旅遊日本住宿評價

古典音樂會英文,大家都在找解答。古典音樂欣賞英文翻譯:appreciation of classical music…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋古典音樂欣賞英文怎麽說,怎麽用英語翻譯 ... 於 igotojapan.com -

#38.《貓》2/10首演團員密集排練做好準備 - Tvbs新聞

百老匯音樂劇《貓》十日首演即將登場,多達11貨櫃的布景道具, ... 不是英文的人也能看得懂,所以我想觀眾可以來享受音樂,欣賞貓角色之間的故事。」. 於 news.tvbs.com.tw -

#39.古文物如何欣賞音樂罕見英文原版What to Listen for in Music ...

你在找的古文物如何欣賞音樂罕見英文原版What to Listen for in Music露天21066 就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#40.英語歌曲欣賞 - 中文百科知識

獨立編寫了《英文歌曲賞析》學生和教師用書,由上海外語教育出版社出版。參與編寫了《綜合英語教程》教輔第二冊、《階梯性英語口譯系列教材》1~4冊,和《新編漢英口譯辭典》 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#41.新北市土城區頂埔國小109 學年沉浸式英語教學融入音樂課程設計

(四)將英語以浸潤方式融入音樂教學,不但多聽,更要多說,讓英語生活化。 ... 音符及休止符表列(中英文對照) ... 欣賞〈小步舞曲〉,認識音樂家巴赫,體會三拍子. 於 immersion.ntue.edu.tw -

#42.怎樣欣賞音樂– 欣賞英文 - Bzarnda

20最佳免費音樂播放器,可在Windows和Mac上欣賞音樂文件 ... 之父」巴哈♢ 記得在我生命中最熱愛音樂的那段日子,有一天在基督教書店無意間發現一本英文書,書名是The ... 於 www.bzarnda.co -

#43.流行音樂、嘻哈、重金屬…英文怎麼說?「音樂」英文字彙與 ...

編輯/霍楚昀音樂有許多種不同的流派、類型,即使是相同的音樂,在不同的人聽來感受也各異。也許這首歌在你聽來很美. 於 tw.englisher.info -

#44.文化部藝FUN券期限到4月底遊博物館賞工藝都可用 - 中央社

圖為NSO國家交響樂團「1957生命樂章」音樂會票券在OPENTIX平台銷售,學生 ... 藝FUN券的民眾,也可以選擇來一趟藝文輕旅行,例如到宜蘭傳藝園區欣賞各 ... 於 www.cna.com.tw -

#45.酒與音樂。葡萄酒VS英文老歌 - Konnect 霆達。老酒博物館

葡萄酒與英文老歌有無數個連結的共同點,最重要的,它們都是越陳越香,永垂不朽, ... 酒與音樂。 ... 整首歌充斥著糜爛的美學,非常適合夏日配上一杯美酒一邊欣賞。 於 www.konnect.com.tw -

#46."我很欣賞他"用英語怎麼說? - WhatsUp

我很欣賞他. I appreciate him very much. 我很欣賞他的音樂. I appreciate his music very much. 懂得互相欣賞. understand to appreciate each ... 於 www.whatsup.ren -

#47.課程中英文敘述 - 國立臺灣藝術大學音樂學系

音樂 系學生的主要修習樂器別,聲樂,作曲等專長 ... 在研究分析各種音樂之構成當中,拓展學生之藝術視野,提昇與音樂相關之人文理解,增加音樂欣賞與創作之面向,為 ... 於 music.ntua.edu.tw -

#48.110年勝出!英文主題式題庫+歷年試題 - 第 129 頁 - Google 圖書結果

同樣地,音樂作曲家,他能編排旋律和節奏,組合聲音後創造出和諧感。 ... (A)如何欣賞音樂(B)如何判斷音樂(C)如何譜曲(D)如何鑑定音樂解析由文章第二段不斷強調好音樂可以 ... 於 books.google.com.tw -

#49.國立清華大學

國立清華大學-1909年以美國退還庚子賠款,成立游美學務處選派學生留美。1911年設校稱清華學堂。幾經戰亂,1955年復校於新竹。清華大學復校初期重點為原子科學, ... 於 www.nthu.edu.tw -

#50.華研原版如何欣賞音樂英文原版What to Listen for in Music 如何 ...

歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購華研原版如何欣賞音樂英文原版What to Listen for in Music 如何聽懂音樂艾倫科普蘭全英文版音樂入門書籍進口文學英語書籍,該商品由華研 ... 於 world.taobao.com -

#51.河內、峴港、胡志明市必去熱門景點大推薦!

音樂 表演時刻表: 週二到週日:9:30、10:30、14:30 ... 來到西貢大劇院除了參觀欣賞拍拍照外,還有絕對不能錯過有著越南版太陽馬戲團之稱的Ao Show ... 於 blog.kkday.com -

#52.音樂欣賞英文在PTT/Dcard完整相關資訊 - 動漫二維世界

音乐欣赏英文 _音乐欣赏英语怎么说_翻译- 查查在线词典音乐欣赏的英文翻译:music appreciation…,查阅音乐欣赏英文怎么说,音乐欣赏的英语读音例句用法和详细解释。 於 comicck.com -

#53.musical (【名詞】音樂劇)意思、用法及發音| Engoo Words

"musical" 例句 ... We want to see a musical on Broadway. 我們想在百老匯欣賞音樂劇。 Do you want to see a musical tonight? 你今天晚上想去看音樂劇嗎? 於 engoo.com.tw -

#54.烘焙、羽球、音樂欣賞、藝術欣賞、繪畫的英文翻譯 - 偵測語言 ...

烘焙、羽球、音樂欣賞、藝術欣賞、繪畫的翻譯結果。 ... 結果(英文) 1: [復制]. 復制成功! Baking, badminton, music appreciation, art, painting. 正在翻譯中. 於 zhcnt1.ilovetranslation.com -

#55.正修科技大學通識教育教學綱要 - 正修科技大學圖書資訊處

科 目 名 稱:(中文)音樂欣賞(人文學類). (英文)Music Appreciation ... 能積極參予音樂演出的活動,如參加合唱團,欣賞戶外音樂表演,甚或走入音樂廳欣賞精緻的 ... 於 120.118.228.134 -

#56.音樂欣賞音樂的要素 - 蝦皮購物

音樂欣賞音樂的要素. $50. 尚無評價. 0 已售出. 賣場折價券 ... ✨1月新品(現貨)寶寶仿真電視遙控器/兒童帶音樂英文學習遙控器科教認知益智. $120. 已售出156. 於 shopee.tw -

#57.金石堂

金石堂,網路購物網包含各類書籍、英文書購書網、雜誌以及影音商品,百貨涵蓋文具、禮品、服飾配件、生活用品。歡迎您來網路書店買書,天天都有特價優惠活動! 於 www.kingstone.com.tw -

#58.阿里山音樂會蔡英文難得體驗 - Taiwan News

(中央社記者黃國芳嘉義縣1日電)民主進步黨主席蔡英文今天清晨到阿里山欣賞日出印象音樂會時說,2011年第1 天清晨到阿里山欣賞音樂會,非常高興;在寒冷 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#59.什麼是音樂?了解基本的音樂知識 - 惟獨音樂

英文 Music一詞源於古希臘語的μουσική(mousike),意即繆斯(muse)女神的 ... 因此在錄音技術出現之前,欣賞音樂必需現場聆聽,或自己親身參與演奏。 於 wedomusic.shoplineapp.com -

#60.音樂ω 英文歌曲欣賞&推薦-2 - 塞書的日子

A Thousand Miles / Vanessa Carlton(凡妮莎) 【電影《小姐好白》插曲】 Never Say Never / The Fray (衝突樂團) 於 sakura6524.pixnet.net -

#61.「音樂欣賞」玫瑰人生(英文和法文版本) - 每日頭條

【音樂欣賞】玫瑰人生(英文和法文版本) 於 kknews.cc -

#62.音樂欣賞066曲 - EPT美語

免費教材, 互動教學軟體, 學習英文最佳網站. ... 音樂欣賞066 曲: Thank You (Dido). [檢視96首音樂欣賞的曲目]. do you know! EPT 美語. Top. Top. 於 www.ept-xp.com -

#63.他舒服地坐進大沙發,開始欣賞音樂英文怎麼說?

他舒服地坐進大沙發,開始欣賞音樂英文怎麼說? ... She nestled down into the big sofa and began to enjoy music. ... 英語是世界上最主要的通用語言,學習英語不論是為了職 ... 於 bb-english.blogspot.com -

#64.音樂欣賞教學|誠品線上

誠品線上有眾多音樂欣賞教學相關商品,讓誠品全方位包辦您的生活大小事。立即到誠品線上選購音樂欣賞教學相關商品。營造生活新品味! 於 www.eslite.com -

#65.如何欣賞音樂?

多數人都會聽音樂,但是只有少數的人曾經專門學過音樂,畢竟多年國民教育裡的音樂課、美術課都被數學、英文等重要學科考試充斥(? 那我們該怎麼辨別音樂的 ... 於 smusic110.pixnet.net -

#66.頗受歡迎的英文婚慶音樂欣賞只為浪漫再浪漫

1、《A Groovy Kind Of Love》-Phil Collins 2、《A Love So Beautiful》-Michael Boton 3、《A Whole. 於 hunlicome.pixnet.net -

#67.[音樂欣賞] 我一直覺得有髒話的英文歌@ 超匪類中年& 半桶水中年

1.Moby - Extreme Ways電影《神鬼認證》主題曲2.騷動樂團Disturbed - Divide. 於 taiwanhong.pixnet.net -

#68.懂得欣賞音樂可以去探討或是連結到很多不同的事物,是很棒的 ...

但我相信不一定只能夠這樣,透過學習英文或是其他語言,讓自己有機會能夠多認識世界一點;音樂也是一種語言,就像Crystal有辦法用小提琴在世界各地交朋友 ... 於 futureparenting.cwgv.com.tw -

#69.欣賞的英文短語 - 英語點津幫

I really appreciate his complete absorption in his work. 她對於好音樂幾乎沒有欣賞能力。 She shows little appreciation of good music. 我很欣賞你 ... 於 m.yydjb.com -

#70.修課,課程介紹

作業研究(二) 創業講座-創業楷模來抬槓 音樂欣賞 體育 宗教與人生 ... 英文概述. English Description, This course will teach the students tolearn how to built up ... 於 myweb.ntut.edu.tw -

#71.《貓》2/10首演團員密集排練做好準備 - LINE TODAY

百老匯音樂劇《貓》十日首演即將登場,多達11貨櫃的布景道具,已經運抵 ... 不是英文的人也能看得懂,所以我想觀眾可以來享受音樂,欣賞貓角色之間的 ... 於 today.line.me -

#72.總統蔡英文出席李登輝紀念音樂會(圖) | undefined - Yahoo奇摩

... 自然:2021年李登輝紀念音樂會」,邀總統蔡英文(中)、與李登輝基金會董事長李安妮(左4)、總統府副秘書長李俊俋(左1)等人出席欣賞音樂會。 於 tw.yahoo.com -

#73.音樂欣賞—J.S Bach—Air on the G String | 方格子

PS.對了,這邊的Air,是音樂術語喔,不是一般的英文喔。 根據國家教育研究院詞彙解釋:「十六世紀時, ... 於 vocus.cc -

#74.英語加油站-世界音樂殿堂.古典音樂英文教學 - 哈佛英文留遊學 ...

古典音樂英文教學 ... 「古典音樂(classical music)」一詞最早見於19早期初期,最初被用以凸顯巴哈到貝多 ... 作品欣賞(貝多芬 第五號交響曲—命運) 於 howardstudy.blogspot.com -

#75.上曜建設

上曜建設於5月12日,在台南湖美富人區、巴洛克地標建築「湖美帝堡」舉辦正式落成音樂會,邀請住戶、各界協力廠商、銀行一同分享喜悅,細細欣賞這座由外而內,如藝術品 ... 於 www.sunyad.com.tw -

#76.課程介紹- 西洋古典音樂欣賞(A)_藝術美學類 - Flip數位學習

課程中文名稱, 西洋古典音樂欣賞(A). 課程英文名稱, Appreciation of Western Classical Music. 學分數, 2.0. 必選修, 自選必修. 開課班級, 藝術美學類. 於 flip.stust.edu.tw -

#77.西洋古典樂曲介紹與欣賞 - 義守大學

西洋古典樂曲介紹與欣賞. 英文. Introduction to Classical Music. 科目歸屬. 請 þ 選. □社會學門:□1. ... Alesander Waugh:古典音樂欣賞入門,米娜貝爾出版。 於 www1.isu.edu.tw -

#78.欣賞音樂的英文單字 - 漢語網

m: no pressure, just listen to the music and enjoy. 該課程旨在培養孩子欣賞音樂演奏的能力. the course aims to develop the children「s appreciation of music in ... 於 www.chinesewords.org -

#79.(欣賞藝術和音樂表演)英文點講? | Yahoo 知識+ - 小文青生活

前往(欣賞藝術和音樂表演)英文點講? | Yahoo 知識+. 2022-02-03. 文章推薦指數: 80 %. 於 culturekr.com -

#80.英文音樂欣賞學習安德森之夢 - Facebook

英文音樂欣賞 學習安德森之夢。 7 個讚。有興趣. ... 英文音樂欣賞學習安德森之夢. 隱私政策 · 使用條款. 關於. 英文音樂欣賞學習安德森之夢. 興趣. 7 人說這個主題讚. 於 zh-tw.facebook.com -

#81.專訪本地樂隊The Ancient Mental:以「新」的方式欣賞音樂

本來The Ancient Mental的歌就已經與簡單直白扯不上任何關係,更不乏聽到他們被稱為「The Asian Metal」的稱號,只因他們的歌曲中時常出現富有金屬元素的 ... 於 www.kkbox.com -

#82.音樂欣賞

學期別: 1002 課程名稱: 991008-B 音樂欣賞一、課程目標Course objectives::本課程的 ... 中文課程名稱:音樂欣賞英文課程名稱:(Music Appreciation) 三、 授課教師: ... 於 www.ncnu.edu.tw -

#83.選秀節目奪冠幼齒男團宣告出道「平均年齡才12歲」!

洪尚捷從5歲就開始走上音樂路,成為發片歌手他直呼:「好開心!希望讓自己未來更好!」即便征戰過大小舞台,但第一次踏進錄音室正式錄音難掩緊張,在 ... 於 star.ettoday.net -

#84.Sony 邀請樂迷與The Kid LAROI 一起參加全新品牌推廣活動 ...

3 小時前 — Sony Group Corporation 高級執行副總裁兼企業執行總監 Shiro Kambe 說:「透過技術為歌迷與他們最喜歡的歌手和音樂作更深層次的聯繫是 Set The Stage ... 於 www.thehubnews.net -

#85.歌舞電影學英語 - 親子天下

最近和孩子一起欣賞的幾部英文電影都恰巧和音樂劇有關,先是梅莉史翠普主演的「媽媽咪呀」(Mamma Mia),原本還擔心這不是迪士尼的電影,六歲的兒子和 ... 於 www.parenting.com.tw -

#86.【名家專欄】神韻「神舞動之美」令人驚歎 - 大纪元

... 會欣賞到怎樣的節目所知甚少,但演出令我們深深陶醉:舞蹈編排,音樂 ... 原文「A Jaw-Dropping Shen Yun Performance」刊於《英文大紀元時報》. 於 www.epochtimes.com -

#87.音樂欣賞的價格推薦第33 頁- 2021年12月| 比價比個夠BigGo

快搜尋「音樂欣賞」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價, ... 【全新庫存出清】國外外語英文名曲欣賞音樂卡帶原版正版收藏懷舊磁帶錄音帶全新未拆封. 於 biggo.com.tw -

#88.音樂欣賞英文- 英語翻譯 - 查查在線詞典

音樂欣賞英文 翻譯: music appreciation…,點擊查查綫上辭典詳細解釋音樂欣賞英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯音樂欣賞,音樂欣賞的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#89.從歌劇魅影學英文

其實,這部音樂劇源自於法國作家卡斯頓·勒胡所撰著的愛情驚悚小說,後被人所翻譯其文學性和可學習的地方比比皆是! 能夠邊欣賞音樂劇又可以邊學英文真 ... 於 tw.blog.voicetube.com -

#90.溫濕度「差一點」就影響賽事!北京冬奧,用會呼吸場館

而觀眾,可以藉此了解冰壺運動的規律和精髓,欣賞之餘關注競技雙方的策略 ... 系統利用定位系統,加入演員真實排練數據,並融入燈光、音樂、道具、 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#91.藝FUN券用了沒把握春節假期享受藝文 - HiNet生活誌

目前總計超過300檔,包含音樂劇、舞臺劇、展覽、流行音樂、藝文體驗課程 ... 藝FUN券的朋友,也可以選擇來一趟藝文輕旅行,例如到宜蘭傳藝園區欣賞各 ... 於 times.hinet.net -

#92.相關音樂欣賞的英語章節

音樂欣賞 文章包括音樂欣賞的英語章節、關於音樂欣賞的英語章節、描寫音樂欣賞的 ... 關於音樂的英文詩歌欣賞: 當高漲的情緒得不到宣洩的時候,聽聽音樂,一切煩惱就都 ... 於 www.smyyj.com -

#93.音樂- 維基百科,自由的百科全書

英文 Music一詞源於古希臘語的μουσική(mousike),意即繆斯(muse)女神的藝術。 ... 十九世紀末,留聲機的發明令聲音可以記錄和複製,改變了欣賞音樂的模式;一般認為 ... 於 zh.wikipedia.org -

#94.西洋古典音樂欣賞教學網站 - 環球科技大學

英文 )The Appreciation of Western Music. 科目 代碼. □研究所þ四技部 □二技部 □二專部課程. 講授-實習-學分:2-0-2. 教學目標:期使學生對音樂的基本要素與西方 ... 於 web.twu.edu.tw -

#95.音乐欣赏- 英文翻译- Cncontext

音乐欣赏 的英文翻译– 中文-英语字典和搜索引擎, 英文翻译. 於 cncontext.com -

#96.我欣賞你英文在PTT/Dcard完整相關資訊 - 伴侶

提供我欣賞你英文相關PTT/Dcard文章,想要了解更多欣賞音樂英文、我欣賞他英文、我很欣賞英文有關夫妻/感情文章或書籍,歡迎來說愛你提供您完整相關訊息. 於 hkskylove.com -

#97.台灣光華雜誌2021年2月號中英文版: 獨立音樂搖籃

為了幫助樂迷熟悉這座城市,貴人散步推出「散步地圖」,標出場館附近的餐廳、古蹟與藝術景點,讓大家在欣賞音樂之餘,也可以享受台南的人文情懷。每年都有來自海外的策展人 ... 於 books.google.com.tw