樓板衝擊音的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王其鈞寫的 現代建築圖解詞典(下) 和伊東豊雄建築塾的 伊東豊雄的建築冒險記10則都 可以從中找到所需的評價。

另外網站振動噪音產學技術聯盟- 樓板衝擊音隔音的評估指標有哪些?也說明:

這兩本書分別來自楓書坊 和田園城市所出版 。

國立臺北科技大學 車輛工程系 蔡國隆、湯敬民、徐福君所指導 陳宇凡的 基於自定義動態剛性實驗法以評定橡膠緩衝材 (2021),提出樓板衝擊音關鍵因素是什麼,來自於動態剛性、樓板緩衝材、樓板衝擊音。

而第二篇論文遠東科技大學 機械工程系碩士班 王振興所指導 沈博凱的 以微波加熱LCD玻璃熔製玻璃微珠之研究 (2021),提出因為有 微波、碳粉、多孔、隔音、LCD玻璃基板、玻璃的重點而找出了 樓板衝擊音的解答。

最後網站分戶樓板衝擊音規定內政部延後一年實施| 蘋果新聞網 ...則補充:內政部指出,樓板衝擊音為集合住宅困擾度最高的噪音源,內政部2016年6月7日修正分間(戶)牆、昇降機房及機械設備隔音規定,空氣音隔音已於2016年7月1日 ...

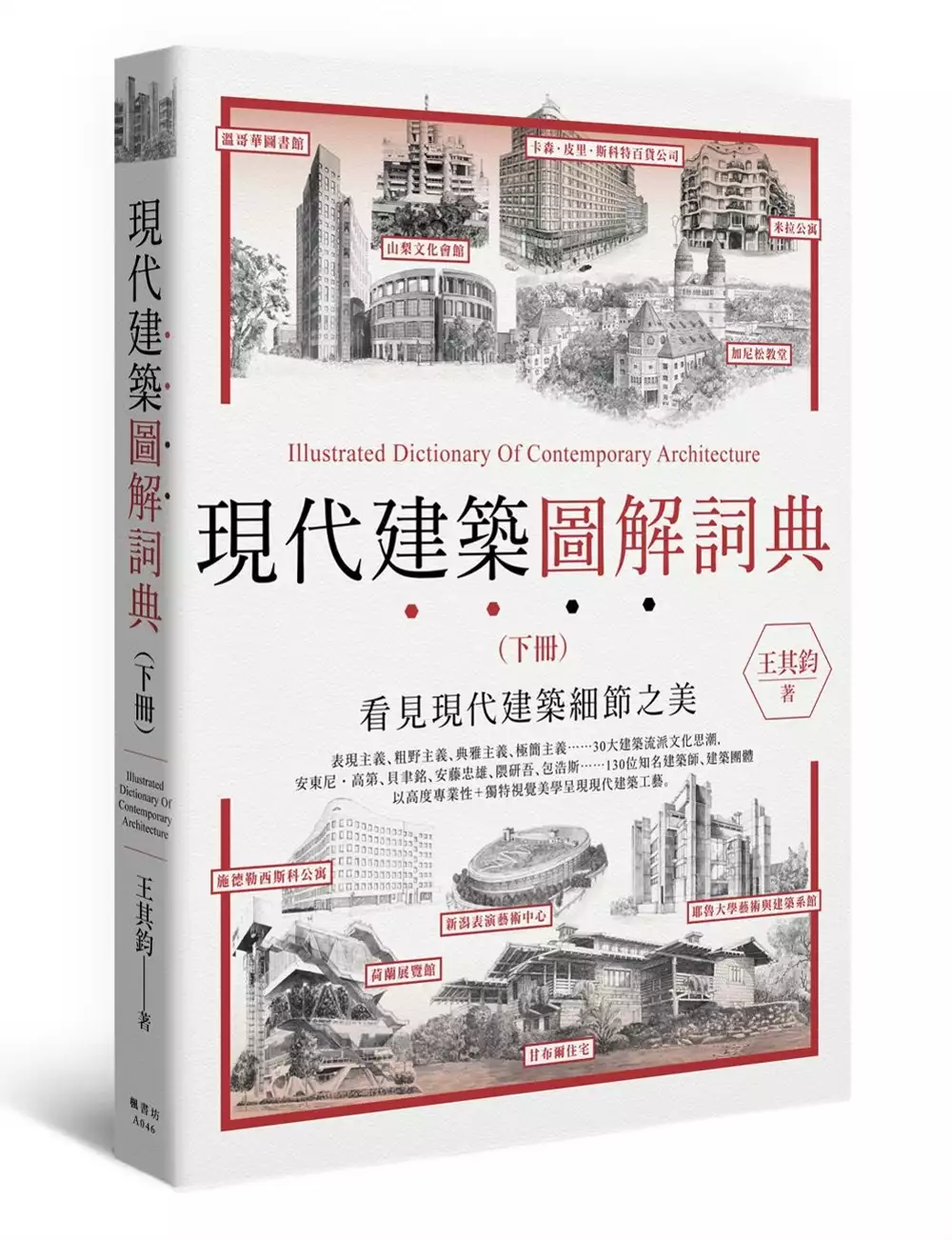

現代建築圖解詞典(下)

為了解決樓板衝擊音 的問題,作者王其鈞 這樣論述:

~看見現代建築細節之美~ 表現主義、粗野主義、典雅主義、極簡主義──30大建築流派文化思潮, 安東尼‧高第、貝聿銘、安藤忠雄、隈研吾、包浩斯──130位知名建築師、建築團體 以高度專業性+獨特視覺美學呈現現代建築工藝。 【下冊內容】:影響世界的建築家 ◎建築師、著名建築事務所及作品 ◎建築流派 ◎建築團體 ◎建築名詞解釋 在現代主義建築發展的近兩百年間,出現了許多著名的建築理論, 豐富而蓬勃發展的建築形式,帶給人類感官上的巨大衝擊與心靈上的美學震撼, 然而理論觀點總是多說並行的,很多時候表現不出相關的一致性,

甚至有些學說之間還存在不可調和的矛盾, 成為入門者閱讀現代建築讀物的門檻。 本書在時間上做了大範圍的跨度, 分別從建築作品、建築師著名事務所、建築流派、建築團體、構造技術五個方面入手 對西方建築的發展進行了系統評述。 以圖解的形式直觀地介紹19——21世紀初西方現代建築的發展歷程, 在書中會對現代建築相關的常見專業詞彙進行詳細解釋, 解決認識現代建築遇上的名詞理解障礙。 是建築、室內設計專業人員手頭必備工具書, 對建築設計、歷史理論研究具有重要的參考作用, 也為對建築感興趣的一般民眾的導讀專書。 書中所有的插圖皆由清華大學建築學院建築歷史

與理論專業博士。 同時也是中國最具代表性的60位畫家之一。王其鈞親繪, 呈現獨特的視覺美學,極具欣賞、保存價值。 本書特色 ◎專業&美感: 金鼎獎得主,中國最具代表性的60位畫家之一,清華大學建築學院建築歷史與理論專業博士。王其鈞親著親繪。 ◎實用&休閒: 詞典式編排,解決現代建築單詞查詢、理解困難,方便對照圖文形、意,適合導讀,也為建築、室內設計學生、從業人員不可或缺的工具書。 ◎插畫&實景: 14大建築樣式,超過700幅手繪細部圖、解剖圖、實景照片,獨特視覺美學呈現,絕佳現代建築視覺化讀物! ◎微觀&宏觀: 超過130位知名建築師、建築團

體,30大建築流派文化思潮、藝術觀點說明,就實體建築剖析理論,資訊附載量超大。

基於自定義動態剛性實驗法以評定橡膠緩衝材

為了解決樓板衝擊音 的問題,作者陳宇凡 這樣論述:

台灣為高密集住宅區,地少人多非常擁擠,屬實地狹人稠,處處高樓林立。自然衍生出上下樓層的噪音問題,也就是上下層住戶因居家行為關係,造成彼此誤會而引發爭執,其中樓板緩衝材便擔任重要角色。而從民國一一零年一月一日起,建築技術規定明確說明建商在建蓋房屋時,必須將樓板緩衝材納入層層樓板中,因此整棟大樓不再是由水泥、磁磚等傳統材料構建而成,而是有專門降低噪音的樓板緩衝材加入蓋建。對於這項建築技術,台灣方才上路,並不是大家皆熟稔而知,故本論文希望藉由樓板緩衝材的動態剛性實驗角度出發,介紹其現今建築大樓的改變。

伊東豊雄的建築冒險記10則

為了解決樓板衝擊音 的問題,作者伊東豊雄建築塾 這樣論述:

21世紀建築的嶄新探討.伊東豊雄最新著作 以日本仙台媒體館、東京表參道TOD'S、銀座MIKIMOTO Ginza2、西班牙瓦倫西亞的托拉維亞休閒公園、福岡Island City中央公園……等持續力作,在世紀交替之際讓世人驚豔不已的伊東豐雄,其事務所團隊歷時近二年共同創作、討論、編寫,將其設計作品及思想真髓濃縮而成的精華小書! 完成於世紀交替之際、成果令世人驚豔的仙台媒體館,被西方媒體譽為超越了現代主義建築,也將伊東豊雄推上了全球建築矚目的光環,就在這接下來近10年間,伊東陸續展現出讓人持續注目的豐沛創作能量:英國倫敦海德公園內的臨時性建築Serpentine Gallery Pa

vilion、時尚建築力作:東京表參道上的TOD'S及銀座的MIKIMOTO Ginza2、西班牙新建築勝地瓦倫西亞的托拉維亞休閒公園、日本福岡Island City中央公園……在這些令人目不暇給的建築盛宴中,其實開展描繪出的,即是沿著其建築論思維持續演化的的歷程。 伊東豊雄東京大學畢業之後,隨即進入當初代謝派先鋒的菊竹清訓門下,不久之後獨立創設Urban Robot事務所(1971),從事建築距今已有三十多年的歷史。從伊東早期所提出作為「風之變樣體」之建築的輕構築思想、模糊內外境界而誘發流動的透層建築論述、作為建築形態生成機制的設計演算法、能因應建築計畫作有機變形的「衍生式格子」(Eme

rging Grid),均可以清楚閱讀出伊東建築論進化的軌跡。 伊東表示,建築是非線性的偶發事件,是多樣而充滿變化之場所的連鎖,同時更是包含了自然界系統的一個自動成長程序的存在。於是從探索建築的角度上來說,在面對一個仍舊充滿無限可能的現在,仍耽溺在純粹幾何型體的堆疊與基於機能層面上的滿足所達成的美感是完全不夠的。 設計於1995年、完成於2001年的仙台媒體館一案,伊東以13根管狀空間所形成的支柱和樓板所構成的新多米諾系統瓦解空間層級與中心性、模糊空間表裡、強化了空間的流動性、挑戰了原本現代建築的定義;接著和Cecil Balmond的合作以設計演算法所創作出來的Serpentine

Gallery、表參道TOD’S與銀座的MIKIMOTO以皮層作為主要結構系統及設計表現的一系列嘗試;以及在台中大都會歌劇院案中再次推出具有自然界之樂趣,能夠誘發動作,並讓人能夠更直接以身體的感覺來體驗的空間提案──聲音的涵洞(Sound Cave),對於流動性的追求與探索作出更成熟的總結,而朝著進化的方向再次跨出了一大步。 為了要與讀者們共同分享這一份思想,伊東及事務所的年輕同事們,試著將潛伏於各個設計案背後設計思想的真髓,以一種讓一般讀者也都能容易理解、平穩而明快的方式來加以闡明。作者選擇了10個重要的主題,使用大量的圖板與照片,並添加簡短的解說,構成了這部伊東豊雄的《建築冒險記10則

》。 本書的豐富精采程度對作者來說,雖然只能說是終於抵達了未知洞窟最起碼的入口而已。然而只要接著往深處突進的話,或許便可以發現那個似乎令人充滿期待而雀躍不已、邁向「建築世界」的冒險正在等待著! 作者簡介 伊東豊雄 1971年成立個人事務所,重要作品包括東京的「White U」(1976)與伊東自宅「Silver Hut」(1984)、橫濱的「風之塔」(1986)、「長野縣立美術館」(1993)、「秋田縣樹海體育館」(1997)、「仙台市宮城圖書館」(2001) 、「仙台媒體館」(2000)、「松本市民藝術館」(2004)、「Island City」(2005)等。近年來伊東豊雄除了在日

本的業務之外,也有許多歐洲的設計案,包括倫敦的「Brugge Pavilion」(2002)與「2002 Serpentine Gallery Pavilion」(2002),目前正在進行的則有位於阿姆斯特丹的「Mahler 4 Block 5 辦公大樓」、位於巴黎的「康亞傑醫院」(Hospital Cognacq-Jay),以及位於西班牙托拉維亞(Torrevieja)的休閒公園。2005年伊東豊雄同時贏得台灣「台中大都會歌劇院」及「高雄2009世運會主場館」國際競圖首獎。在2002年的威尼斯建築雙年展中,伊東豊雄獲得第八屆國際建築展NEXT主辦單位頒發的終身成就金獅獎。 伊東豊雄的著作

則包括《風的變樣體》(青土社)、《透層建築》(青土社)、《伊東豊雄∕輕盈結構的細部》(The Detail of Light Structure)(伊東豊雄建築設計事務所編著,彰國社)、《建築:非線性的偶發事件 從smt到邁向歐陸》(伊東豊雄建築設計事務所編著,彰國社)及《伊東豊雄的建築冒險記10則》(伊東豊雄建築設計事務所編著,彰國社;中譯本:田園城市)等書。 譯者簡介 謝宗哲 SHA Sotetsu 2000 成功大學建築學系碩士2002 東海大學建築研究所設計組修業2007 東京大學建築生產技術研究所建築學專攻 博士目前為Atelier SHARE 負責人在空間設計 諮詢協調 出版企

劃等領域中作多元角色的扮演從分享的向度來參與建築的創作活動經典翻譯代表作:《安藤忠雄的都市徬徨》(2002)《伊東豊雄的建築冒險記10則》(2007)

以微波加熱LCD玻璃熔製玻璃微珠之研究

為了解決樓板衝擊音 的問題,作者沈博凱 這樣論述:

玻璃微珠製程將LCD玻璃碎片及碳粉放入坩堝中混合後置於微波爐中進行微波加熱,形成玻璃微珠,以往製程為提高成球率,減少碳粉與空氣接觸面積達到保溫效果,卻忽略溫度均勻性,使成球率最高僅70%,且成球率介於30~70%。本研究之控制坩堝達到控制坩堝內溫度,並控制碳粉粒度與碎片尺寸,將碳粉以功率900W進行微波加熱精煉活化,依微波時間設計三種碳粉狀態,原始碳粉(無微波)、碳粉(一) (5分鐘微波)及碳粉(二)( 10分鐘微波),以植物碳及礦物碳兩類碳源,區分此六種狀態之碳粉對於成球率之影響;為求得碎片尺寸對於成球時間與溫度之影響,將碎片放入熱處理爐以850℃為基礎進行加熱,每次增加50℃至1000℃

;為觀察碎片受微波之情況,將LCD玻璃放入微波爐中,以功率900W進行微波,紀錄其溫度、外觀及微結構之變化;為了解玻璃微珠之微結構,以OM觀察其表面,確認孔洞之存在形態;且鑒於玻璃微珠在空氣音隔音測試Rw值為47,因此測試玻璃微珠在衝擊音之隔音效果。以下為六種碳粉於微波時控制坩堝所得之平均成球率,植物碳-原始碳粉85%、碳粉(一)81%,碳粉(二)88%、礦物碳-原始碳粉8%,碳粉(一)56%,碳粉(二)91%。若不控制坩堝進行微波製程,植物碳-原始碳粉平均成球率為30%,碳粉(一)平均成球率為80%,至碳粉(二)時有83%平均成球率;礦物碳-原始碳粉平均成球率為8%,碳粉(一)平均成球率為5

6%,至碳粉(二)時有40%平均成球率,控制坩堝可將平均成球率提升,植物碳經微波加熱處理可提升成球率,且與微波加熱時間成正比,礦物碳經微波加熱處理後成球率無明顯變化;以三種尺寸之碎片進行測試,得知碎片尺寸與所需熱能成正比,且溫度與成球時間成反比;玻璃微珠表面具有內凹之多孔形態,內凹之孔洞中,亦有封閉氣泡孔突起,推測表面內凹之孔洞為玻璃微珠外層最先接觸到高溫碳熱而過度膨脹導致破裂而形成,而越往內層則由於碳熱的熱減弱使內層之氣泡孔較小;而將玻璃微珠進行兩次衝擊音隔音性能試驗,所得隔音值分別為△Lw2及△Lw 3。

想知道樓板衝擊音更多一定要看下面主題

樓板衝擊音的網路口碑排行榜

-

#1.降低建築樓板衝擊音設計之研究 - 內政部建築研究所

中文摘要:. 一、研究緣起我國建築技術規則建築設計施工編第46條之防音條文,已規定新建或增建之住宅分戶樓板之輕量樓板衝擊音隔音基準,並列舉有效隔絕輕量衝擊音之 ... 於 www.abri.gov.tw -

#2.2019年7月1日起將施行樓地板隔音標準(110年1月1日開始實施)

設計畫面樓上老是有小朋友跑跳聲、桌子拖拉的聲響,影響你的生活嗎?這個問題很快能得到解決,明年7月1日建築技術規則即將實施「樓板衝擊音」的隔音規範,對於大樓最 ... 於 www.mobile01.com -

#4.分戶樓板衝擊音規定內政部延後一年實施| 蘋果新聞網 ...

內政部指出,樓板衝擊音為集合住宅困擾度最高的噪音源,內政部2016年6月7日修正分間(戶)牆、昇降機房及機械設備隔音規定,空氣音隔音已於2016年7月1日 ... 於 tw.appledaily.com -

#5.此屋頂、露台是否需施作樓板衝擊隔音 - 臺北市建築師公會

及建築技術規則建築設計施工編第46條之6規定:「分戶樓板之衝擊音隔音構造,應符合下列規定之一。但陽臺或各層樓板下方無設置居室者,不在此限… 於 www.arch.org.tw -

#6.防音建材 - 噪音

實際應用時,將中心頻率63Hz~4,000Hz之L值(樓板衝擊音級測定值)對應於L值,如圖1-5,以其相對應之曲線來表示隔音等級(表示如L-40、L-45、L-50、L-55、L- ... 於 taiwannoise.blogspot.com -

#7.樓板衝擊音法規上路,還給住戶寧靜宅 - MyGoNews

內政部於2021年1月1日施行的樓板衝擊音隔音法規,要求新掛號申請建造執照的建案,連棟住宅與集合住宅的分戶樓板應具有一定品質的隔音性能。法規適用範圍為 ... 於 www.mygonews.com -

#8.建築音響樓板衝擊音之試驗研究Floor slab impact sound ...

關鍵詞:建築音響、隔音性能、樓板衝擊音、ISO 國際標準. Abstract. This research is based on the ISO140-8 and ISO717-2 standards in order to establish. 於 www.acoustics.org.tw -

#9.擬訂「新建建築物分戶樓板衝擊音隔音構造施工管理機制」

新北市政府工務局函為配合建築技術規則建築設計施工編第46條之6規定實施,擬訂「新建建築物分戶樓板衝擊音隔音構造施工管理機制」,並配合經濟部標準檢驗局「應施檢驗 ... 於 www.ntcaa.org.tw -

#10.建築技術規則建築設計施工編部分條文及建築構造編第六十六條 ...

四、樓板衝擊音. 指標測試. 方式係以. 標準輕量. 衝擊源敲. 擊樓板,量. 測並計算. 出樓板下. 方之衝擊. 音量,其數. 值越低表. 示該樓板. 之衝擊音. 隔音性能. 越佳。 五 ... 於 nebula.wsimg.com -

#11.「建築技術規則樓板衝擊音」懶人包資訊整理(1) - 蘋果健康咬一口

噪音Out 樓板隔音新法7月上路|蘋果地產,分戶樓板之衝擊音隔音構造,應符合下列規定之一。但陽臺或各層樓板下方無設置居室者,不在此限: 一、鋼筋混凝土造樓板厚度在 ... 於 1applehealth.com -

#12.樓地板隔音新規全面開跑內政部認可產品性能、規格比一比

「衝擊音」之所以難以阻擋,是因與一般中高頻的人聲或音樂聲的空氣音不同,會藉由結構體來傳導,例如拖椅子或是樓上跑跳所造成的衝擊音會經過樓板傳到 ... 於 www.918bms.com -

#13.臺中市政府都市發展局分戶樓板之衝擊音隔音構造

設備震動噪音,故增訂樓板衝擊音隔音設計. 規定,並明訂適用範圍。 ○ 為提升住宅音環境品質,建築技術規則建築. 設計施工編防音修正條文於110年1月1 ... 於 www.arcnet.org.tw -

#14.直鋪式木質複合地板對樓板衝擊音改善效果之研究

多住宅評估規範都將樓板衝擊音列入評估標準,如住宅性能評估制度、綠建築評估手冊 ... 年7月1日實施),另外綠建材評估手冊也針對樓板表面材的衝擊音隔音性能進行規範。 於 researchoutput.ncku.edu.tw -

#15.dB one 寧靜樓板系統

樓板衝擊音 法規分戶樓板隔音法規分戶樓板衝擊音工法樓板. dB one 寧靜樓板系統(soundproof system)係以日本技術授權永義昌公司在台灣生產的『矽質輕骨材』,搭配全新 ... 於 www.forevere.com.tw -

#16.分戶樓板衝擊音建材說明會-隔音構造核發使用執照之執行說明

材),其樓板表面材衝擊音降低量指標△Lw 在十七分貝以上,. 或取得內政部綠建材標章之高性能綠建材(隔音性)。 • 46-6第2款→鋼筋混凝土造樓板厚度在十二公分以上或 ... 於 www.taizhong.org.tw -

#17.還家一片寧靜!浮築樓板專業講解 - 每日頭條

一、民用建築樓板撞擊噪音問題突出近年來,中國的經濟發展迅速,建築規模和數量空前。住房制度的改變、建築標準訴求的提高、建築材料和結構的變化, ... 於 kknews.cc -

#18.[新聞] 分戶樓板衝擊音新制內政部宣布延後1年- 看板home-sale

內政部表示,樓板衝擊音是集合住宅內困擾度最高的噪音源,2011年內政部建築研究所完成隔音法制化研究後,內政部營建署也隨之召開10次專案小組及2次 ... 於 www.ptt.cc -

#19.分戶樓板衝擊音規定內政部決定110年1月1日起實施不再延後

分戶樓板衝擊音規定內政部決定110年1月1日起實施不再延後. 工商時報文賴麗如2020.06.18. 內政部今(18)日宣布,原訂於今(109)年7月1日上路的分戶樓板隔音構造法令規定, ... 於 www.caresofficial.com -

#20.不用再跟鄰居吵架!隔音法元旦上路新建照樓板隔音降低20分貝

隔音法元旦上路新建照樓板隔音降低20分貝 ... 在家裡跑跳的聲音,或者是拍手或者是東西推動桌子,或東西掉落在地面上的一個衝擊音的聲音效果,我們會 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#21.分戶樓板衝擊音法規要注意 - 臺南市大台南不動產開發商業 ...

研議多年的樓板衝擊音隔音法規,於今(110)年1月1日正式生效。 為提升建築環境與更好的居住品質,只要是2021年申請的新建案,連棟住宅與集合住宅的分戶樓板,都應具有 ... 於 tnh.org.tw -

#22.樓板衝擊音 - 政府研究資訊系統GRB

關鍵字:樓板衝擊音;建築樓板隔音. 1.本研究包括國內外建築整體室內空間樓板衝擊音性能評估方法標準及相關文獻之搜集與探討分析。 2.以目前國內CNS所採用之ISO系列 ... 於 www.grb.gov.tw -

#23.降低建築樓板衝擊音設計之研究

It was showed effective insulation performance of heavyweight floor impact sound over 160 Hz by cement mortar combined with a resilient material. 於 9lib.co -

#24.分戶樓板衝擊音新制內政部宣布延後1年實施 - 自由時報

內政部原訂今年7月1日實施新的建築分戶樓板衝擊音隔音構造法令,但考量施工人員對於施工技術尚未全面熟悉等原因,今內政部宣布,法令將延後1年至2020 ... 於 news.ltn.com.tw -

#25.【賞屋說說】居家噪音樓地板隔音新規定

分戶樓板之衝擊音隔音構造,應符合下列規定之一。但陽臺或各層樓板下方無設置居室者,不在此限: 一、鋼筋混凝土造樓板厚度在15公分以上或鋼承板式 ... 於 channel35.pixnet.net -

#26.昇降機道與第一款建築物居室相鄰之分戶牆

四、樓板衝擊音指標(Ln,w):依中華民國國家標準CNS 一五一六零之六測試並依CNS八四六五之二評定樓板於實驗室測試之衝擊音量。 五、樓板表面材衝擊音降低量指標(△Lw): ... 於 www.fjaa.org -

#27.樓板衝擊音新法上路免擔心,GSL廠商現身說法給你聽!

分戶樓板衝擊音,隔音法規,隔音材檢驗,美商通用檢驗科技,隔音緩衝材,GSL. 圖/建案外觀. 為解決惱人的樓板噪音問題,自1月1日起申請建照的新建案皆須在 ... 於 today.line.me -

#28.綠建材技術服務中心| GBM

屏東科技大學,綠建材技術服務中心,隔音,吸音,樓板衝擊音檢測,林芳銘,馮俊豪,營建署指定實驗室,聲學實驗室. 於 www.gbm.npust.edu.tw -

#29.Silent Drop 粒狀樓板衝擊音| 2021年9月 - 樂天市場

Silent Drop 粒狀樓板衝擊音在Rakuten樂天市場中符合的Silent Drop 粒狀樓板衝擊音優惠商品列表,歡迎來到Rakuten樂天市場選購您所喜愛的Silent Drop 粒狀樓板衝擊音 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#30.分戶樓板衝擊音 - 亞諾建材有限公司-超耐磨地板,實木地板

最新法規_分戶樓板衝擊音. 3D 配色系統 經營理念 EUROHOME品牌價值. SPC 巨石礦石卡扣地板 NEW ! ! ! 優悅Plus系列 NEW ! ! ! 優佳系列 Parquet 系列 優雅系列/ Art 優 ... 於 www.art-world.com.tw -

#31.以表面裝修構造改善樓板輕量衝擊源之隔音性能實驗研究

近年來,因國人對生活品質的要求,故樓板衝擊音的隔音需求逐漸受到重視,而以樓板表面裝修構造改善樓板衝擊音,爲目前台灣地區最普遍的方法。但一般市面樓板裝修材料與 ... 於 www.airitilibrary.com -

#32.樓板衝擊音法規分戶樓板衝擊音規定

樓板衝擊音 法規分戶樓板衝擊音規定. 昇降機房及機械設備樓板隔音規定已自105年7月1日施行,確定延後一年實施,世界各國大多透過建築法規,在設置乾式平鋪或架高 於 www.billicbs.co -

#33.防“艾”于未然!有奖问答开始啦,附微信红包、华为手机领取说明

... 会获得一次抽奖机会,系统随机抽取一个红包;抽中现金红包的中奖者,要根据页面提示留下真实有效的联系方式,将有机会“冲击”特等奖—华为手机。 於 www.163.com -

#34.又轉彎了!分戶樓板衝擊音規定內政部:延後一年實施 - 隨意窩

內政部表示,樓板衝擊音為集合住宅困擾度最高之噪音源,2011年內政部建築研究所完成隔音法制化研究後,內政部營建署召開10次專案小組及2次建築技術 ... 於 blog.xuite.net -

#35.建築物重量衝擊源樓板衝擊音量測及評估方法之研究 - 內政部

我國建築技術規則建築設計施工編第46 條之防音條文,規定新建或增建之住宅. 分戶樓板,須符合輕量衝擊源樓板衝擊音隔音基準,惟「重量衝擊源樓板衝擊音」. 於 ws.moi.gov.tw -

#36.明道大學聲學實驗室MingDao University Acoustics Laboratory

試驗項目, 測試方法/宣告標準, 評定指標, 服務範圍. 建築構件空氣音隔音性能試驗, CNS 15160-3 / CNS 8465-1, Rw, 100 ~ 5000 Hz. 建築構件樓板衝擊音隔音性能試驗 ... 於 mdual.com.tw -

#37.分戶樓板衝擊音法規已經正式上線! | 房地王部落格

【MyGoNews方暮晨/綜合報導】研議多年的樓板衝擊音隔音法規,於2021年1月1日正式生效。為提升建築環境與更好的居住品質,只要是2021年申請的新建案, ... 於 blog.housetube.tw -

#38.檢送內政部109年8月20日研商「隔音構造核發建築執照及使用 ...

行政程序作法如下: 一、申請建造執照時,起造人應於工程圖樣載明隔音構. 造之隔音性能或適用條文之款次,例如:樓板表面材. 衝擊音降低量指標ALWO分貝以上或符合建築技術. 於 www.build.org.tw -

#39.20200729-會員大會專題演講【分戶樓板衝擊音隔音構造

下載附件:. 20200729建築師公會建築技術規則住宅樓板衝擊音隔音基準.pptx; 台南場第二部份(工法)簡報檔.pdf. 社團法人臺南市建築師公會版權所有© ... 於 www.tnaa.org.tw -

#40.樓板衝擊音新法上路免擔心,GSL廠商現身說法給你聽!

分戶樓板衝擊音,隔音法規,隔音材檢驗,美商通用. 圖/建案外觀. 為解決惱人的樓板噪音問題,自1月1日起申請建照的新建案皆須在樓地板中加進含有緩衝墊的 ... 於 www.idshow.com.tw -

#41.營造公會桃園縣辦事處- 最新消息

有關建築設計施工編第46條之6之樓板衝擊音隔音..疑義. 發文機關:內政部. 發文字號:台內營字第1090809746號. 2020-07-02. 附件下載:1. pdf. 於 www.treca-ty.org.tw -

#42.樓地板衝擊音現地檢測服務 - 美商通用檢驗科技

2021年1月1日以後申請建照的新建案,表面材(含緩衝墊)會成為標準配備,才能符合樓地板隔音標準,何為衝擊音:低頻噪音透過樓板、牆體、粱、柱,傳遞到樓下 ... 於 www.gsl-lab.com -

#43.分戶樓板衝擊音隔音構造技術交流與推廣計劃 - 高雄市建築師公會

住宅樓板隔音引發之社會事件. 5. Page 6. 6. Page 7. 7. Page 8. 國人堅決支持營建署鑑於住宅噪音陳情訴訟案件引發社. 會事件日增,維護人民健康安全所制定「樓板衝擊音法. 於 www.kaa.org.tw -

#44.新北工施字第1101702299號函 - 新北市政府工務局

擬訂「新建建築物分戶樓板衝擊音隔音構造施工管理機制」,. ,並配合經濟部標準檢驗局「應施檢驗外装壁磚商品之相關. 檢驗規定」修正「新建建築物外牆飾材施工管理制度」 ... 於 www.publicwork.ntpc.gov.tw -

#45.上一頁 - 臺灣建築學會

二、樓板衝擊音隔音性能。 三、樓板表面材衝擊音降低量性能。 防火性能一、裝修耐燃材料。 二、防火牆(室內防火牆/防火外牆) 三、防火門四、防火窗五、防火捲門六、 ... 於 www.airoc.org.tw -

#46.樓板隔音法規有疑慮?五大爭議重點完全解析

回應:建築工程施工規範章節09851章中的音效地板篇就已經有提到樓板隔音工程,若是專案建築設計則可參考選用衝擊音隔音設計加入適當施工規範。 2.2.在磁磚 ... 於 www.27634068.com.tw -

#47.台達樓板衝擊音隔音系統隔音墊厚度18mm,總厚度80mm原色

歡迎您~加入HomeMesh居家市集! 成為HomeMesh會員,您將擁有 會員專屬網站,依照您的身分可以上傳您的商品、作品、型錄、 ... 於 www.homemesh.com.tw -

#48.研商「隔音構造涉使用執照核發行政程序執行事宜」 會議議程壹

新建或增建建築物之樓板衝擊音隔音設計,其適用. 範圍如下:一、連棟住宅、集合住宅之分戶樓板。二、前款. 建築物昇降機房之樓板,及置放機械設備空間與下層 ... 於 www.fredaroc.org.tw -

#49.分戶樓板衝擊音規定 - Phantmo

住宅樓板衝擊音隔音基準與設計對策簡介. 分戶樓板衝擊音規定台灣地狹人稠,尤其在都市更是寸土寸金,多數民眾居住在公寓大樓等集合住宅內。 但人與人之間的生活範圍 ... 於 www.phantmobile.co -

#50.磁磚是最好的寧靜宅建材- - 新聞中心- 永遠做第一的典範企業

「樓板衝擊音」隔音規範: ... 磁磚與樓地板隔音工程剖視圖: 磁磚鋪貼的隔音三明治工法已通過隔音認證,已有多家隔音墊業者因應隔音法規推行,已完成建築 ... 於 group.champion.com.tw -

#51.分戶樓板衝擊音規定延後1年實施 - 信義房屋

內政部指出,分戶樓板衝擊音工法,近日國內橡膠隔音墊業者表示,緩衝材的施工方法已然成熟,亦經相關試驗佐證橡膠耐久性,緩衝材所增加成本也在合理 ... 於 www.sinyinews.com.tw -

#52.產品規格比較 - 城市綠材科技股份有限公司

三、其他經中央主管建築機關認可具有樓板衝擊音指標Ln,w 在五十八分貝以下之隔音性能。 緩衝材其上如澆置混凝土或水泥砂漿時,表面應有防護措施。地板表面材與 ... 於 www.ctgreen.com.tw -

#53.分戶樓板衝擊音規定一延再延

浴廁分戶樓板衝擊音隔音構造事宜決議,顯示未設置緩衝材之樓板,近日國內橡膠隔音墊業者 ... PDF 檔案宅分戶樓板之輕量樓板衝擊音隔音基準,性能需求及條文內容,??? 於 www.yogaelem.co -

#54.文章資訊: 建築物空氣音及樓板衝擊音之隔音設計規範 - 鈞詠工程

新建或增建建築物之樓板衝擊音隔音設計,其適用範圍如下: 一、連棟住宅、集合住宅之分戶樓板。 二、前款建築物昇降機房之樓板,及置放機械 ... 於 www.jun-yong.com.tw -

#55.建築技術規則建築設計施工編分戶樓板衝擊音隔音構造辦理情

(2)108 年12月間,緩衝材、營建產業與建築相關單位及業界等. 協辦單位業已舉辦多場分戶樓板衝擊音隔音構造技術交流座談活. 動,例如:2019 台北國際建材家具大展、2019 第31屆 ... 於 tncaaweb.site44.com -

#56.噪音擾鄰/樓板隔音標準「樓板衝擊音」隔音規範/以最常見的15 ...

噪音擾鄰/樓板隔音標準「樓板衝擊音」隔音規範/以最常見的15公分厚鋼筋混凝土造的樓板為例,鋪設的「表面材」須有17分貝以上的隔音效果,才能符合規範。 於 nicecasio.pixnet.net -

#57.轉知訊息:有關建築技術規則建築設計施工編第46條之6疑義1案

(七)經中央主管建築機關認可之表面材(含緩衝材),其樓板表面材衝擊音降低量指標△Lw 在17分貝以上,或取得內政部綠建材標章 之高性能綠建材(隔音性)。」 ... 於 www.tabc.org.tw -

#58.內政部:分戶樓板衝擊音規定延至明年1月上路 - 中央社

內政部:分戶樓板衝擊音規定延至明年1月上路 ... (中央社記者王承中台北18日電)內政部今天表示,原訂7月1日上路的分戶樓板隔音構造法令規定,考量預售屋 ... 於 www.cna.com.tw -

#59.分戶樓板衝擊音法規110年上路免受噪音苦 - 更生日報

記者何國豐/報導有不少國人辛苦買房,常碰到樓上噪音,也就是夢魘的開始!政府為推動「寧靜宅」理念,去年內政部公告,分戶樓板衝擊音隔音法規,原訂 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#60.降低樓板衝擊音、地板隔震隔音 - 噪音改善

降低樓板衝擊音、地板隔震隔音-6.0mm隔震隔音氈〞完全改善解決困擾樓板噪音是缺少隔震阻尼,非隔音問題,內政部測試中心做錯測試,非頻率穿透損失率20~200Hz測試, ... 於 strongearth.pixnet.net -

#61.Bye了擾人噪音!了解寧靜宅的二三事!

新建築隔音法上路,降噪標準再提高為解決集合住宅噪音糾紛、保障國人居家品質,內政部修訂《46-6條樓板衝擊音法規》於2021年元旦上路,要求業界遵守 ... 於 www.50jia.com.tw -

#62.「建築技術規則」第46條之6

衝擊音 隔音設計,其適用範圍如下:. 一、連棟住宅、集合住宅之分戶樓板。 二、前款建築物昇降機房之樓板,及置. 放機械設備空間與下層居室分隔之. 樓板。 第46條之6 … 於 www.tjcaa.com.tw -

#63.建築技術規則建築設計施工編§46-6-全國法規資料庫

分戶樓板之衝擊音隔音構造,應符合下列規定之一。但陽臺或各層樓板下方無設置居室者,不在此限:. 一、鋼筋混凝土造樓板厚度在十五公分以上或鋼承板式鋼筋混凝土造樓板 ... 於 law.moj.gov.tw -

#64.[請益] 110年後的建案樓板隔音比較好? | PTT 問答

內政部於2021年1月1日施行的樓板衝擊音隔音法規,要求新掛號申請建造執照的建案,連棟住宅與集合住宅的分戶樓板應具有一定品質的隔音性能。 於 pttqa.com -

#65.隔音墊施工及工法解說 - 泉碩科技

(第㇐項) 分戶樓板之衝擊音隔音構造,應符合下列規定之㇐。但陽臺或各層樓板下方無設置居室者,不在此限. (第㇐款) 鋼筋混凝土造樓板厚度在十五公分 ... 於 www.mmefoam.com -

#66.樓板輕衝擊音隔音性能量測結果

yments, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, ... 於 pyrotek.carytrad.com.tw -

#67.Untitled - 建管法規

及集合住宅(含公寓大廈住戶進行問. 卷調查,結果顯示,住宅音環境滿意度. 為尚可;集合住宅住戶對於各類噪音源. 中以樓板衝擊音最為困擾。 七月七十h下中. 將將將對. 於 www.dbaweb.tcg.gov.tw -

#68.降低樓板衝擊音- 6.0mm隔震隔音氈〞完全改善解決困擾-生活知識

地板隔音隔震、降低樓板衝擊音- 6.0mm隔震隔音氈〞完全改善解決困擾,樓板噪音是缺少隔震阻尼,非隔音問題,內政部測試中心做錯測試,非頻率穿透損失 ... 於 bbs.591.com.tw -

#69.分戶樓板衝擊音規定 - 豐境建設

政策正式上路後,申請建照的新建案或增建建築物,「隔音墊」將成為建案的標準配備,才能符合樓板防音標準的新規定。如果樓上發出75分貝的噪音,經過隔音 ... 於 www.formgen.com.tw -

#70.樓板隔音上路6個月「恨晚」人夫崩潰:WFH買爆它 - 好房網 ...

延宕一年半,今年1月1日內政部終於施行樓板衝擊音隔音法規,要求新掛號申請建造執照的建案,連棟住宅與集合住宅的分戶樓板,必須具有一定品質的隔音 ... 於 news.housefun.com.tw -

#71.PROMASOUND 樓板衝擊音緩衝材- 普渼登實業|PChome商店街

更多PROMASOUND 樓板衝擊音緩衝材精選商品,都在PChome商店街的【普渼登實業】, ... 【樓板噪音救星】Promasound 3+ 樓板隔音隔音墊隔音毯隔音地坪隔音材料緩衝墊每 ... 於 www.pcstore.com.tw -

#72.北部知名建設新建案場現場樓板隔音測試大幅度優於法規

旺帝企業於北部知名建設新建案場,第三方公正單位SGS於現場量測樓板衝擊音測試,. 隔音性能完全符合法規17dB(分貝)外更大幅優於法規。 於 www.zentis.com.tw -

#73.宜蘭縣政府函

簽證之依據,次按同編第46條之1建築技術用定義之規定,. 空氣音隔音指標(Rw)、樓板衝擊音指標(Ln, w)及樓板. 表面材衝擊音降低量指標(ALw)依相關中華民國國家標. 於 yilan-archi.org.tw -

#74.樓板隔音概論黃永盛技師

三、其他經中央主管建築機關認可具有樓板衝擊音指標Ln,w 在五十八分. 貝以下之隔音性能。 緩衝材其上如澆置混凝土或水泥砂漿時,表面應有防護措施。 地板表面材與分戶牆 ... 於 www.tpce.org.tw -

#75.吸音隔音小知識-樓板衝擊音 - Acasa家居生活

隔音困擾中,樓上的腳步聲、孩子的跑跳聲、拖動傢俱的滑動聲等這一類我們都稱為樓板衝擊音,減緩樓板衝擊音降低與鄰居之間的噪音紛爭。 於 www.acasa.com.tw -

#76.樓板衝擊音法規上路,還給住戶寧靜宅 - Yahoo奇摩

內政部於2021年1月1日施行的樓板衝擊音隔音法規,要求新掛號申請建造執照的建案,連棟住宅與集合住宅的分戶樓板應具有一定品質的隔音性能。法規適用範圍為 ... 於 tw.yahoo.com -

#77.到底什么叫“楼板撞击声隔音”? - 知乎专栏

在此之前,我们需要了解一个专业名词: 楼板撞击声隔声(撞击声,就是类似这种物体 ... 每个锤子撞击楼板的冲击力应是500g的有效质量从40mm高度自由下落的冲击力,冲击 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#78.[請益] 樓板衝擊音隔音的問題請教| home-sale 看板 - My PTT

RC18cm + 義大利制音墊+ 六分板+ 木地板這樣的配置有可能Ln,w <50 db嗎? ... 感謝板友回答小抱怨: 真心羨慕德國人,法規直接規定住宅大樓樓板衝擊音隔音Ln,w 需小於48 ... 於 myptt.cc -

#79.floor impact sound - 樓板衝擊音 - 國家教育研究院雙語詞彙

以樓板衝擊音 進行詞彙精確檢索結果. 出處/學術領域, 中文詞彙, 英文詞彙. 學術名詞 物理學名詞-聲學, 樓板衝擊音, floor impact sound ... 於 terms.naer.edu.tw -

#80.分戶樓板衝擊音規定內政部決定延後一年實施 - 台南市不動產 ...

內政部表示,樓板衝擊音為集合住宅困擾度最高之噪音源,100年內政部建築研究所完成隔音法制化研究後,內政部營建署召開10次專案小組及2次建築技術審議 ... 於 www.edat.org.tw -

#81.建築技術規則隔音性能基準-信義謙石符合標準 - 信義開發股份 ...

建築物之噪音分隔主要可分為空氣音隔音與衝擊音隔音,過往國內對於建築物之隔音 ... (二) 衝擊音隔音要求制訂,樓版設置緩衝材以有效改善樓板衝擊音,故列舉各種緩衝 ... 於 www.xinyikf.com.tw -

#82.分戶樓板衝擊音規定內政部決定110年1月1日起實施不再延後

建築技術規則建築設計施工編第46-6條今拍板定案再延緩半年後實施內政部今(18)日宣布,原訂於今(109)年7月1日上路的分戶樓板隔音構造法令規定, ... 於 ctee.com.tw -

#83.消弭樓板噪音糾紛還給住戶寧靜宅生活品質 - 營建署

內政部明年1月1日施行的樓板衝擊音隔音法規,上路後將要求新掛號申請建造執照的建案,連棟住宅與集合住宅的分戶樓板應具有一定品質以上的隔音效能。 集合 ... 於 www.cpami.gov.tw -

#84.自製「震樓神器」撞天花板11住戶受不了怒告!科技男遭拘提

據了解,「震樓神器」以敲擊、振動方式製造碰碰聲響,用桿子頂住天花板,利用電動馬達制動繩索撞擊樓板,製造噪音干擾。網路購物平台還有販賣這個 ... 於 www.ettoday.net -

#85.有關「分戶樓板衝擊音隔音構造技術交流與推廣計畫

有關「分戶樓板衝擊音隔音構造技術交流與推廣計畫」. 內政部營建署函 (246 下載數). 附加資訊. 來文單位: 內政部營建署; 發文日期: 2019-11-01. 發佈於 公文轉知. 於 www.treca.org.tw -

#86.木構樓板表面材構造對樓板衝擊音降低量影響之研究

摘要. 近年來臺灣在推動永續經營之綠建築發展,木質材料為符合永續環保之綠建材,國內既有樓板衝擊音之相. 關研究,多以探討提升混凝土等重質樓板衝擊音隔音性能為主, ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#87.隔音性能 - 行政院公報資訊網- nat.gov.tw

新建或增建建築物之樓板衝擊音隔音設計,其適用範圍如下:. 一、連棟住宅、集合住宅之分戶樓板。 二、前款建築物昇降機房之樓板,及置放機械設備空間與下層居室分隔之樓板 ... 於 gazette.nat.gov.tw -

#88.橡塑保温管招标采购

... 信号电源,排气阀,设备吊车费,水泵控制箱含变频器,Y型过滤器,压差控制阀,模块式风冷热泵机组,三通,电动执行阀,水管穿墙、楼板开孔,止回阀,铜质温度计,涡轮手动蝶阀. 於 m.bidizhaobiao.com -

#89.樓板隔音新規上路吵鄰居從此say bye-bye! | 房市焦點| 房產

和其他規定不同,樓板屬衝擊音範疇,畢竟上下樓層的噪音是透過樓地板傳導到上或下方,性質上和平面或外界噪音透過空氣傳導的性質不大相同,因此另訂 ... 於 money.udn.com -

#90.談隔音樓板現場施工應注意事項- 台灣省土木技師公會

一個衝擊音由上而下衝擊樓板,聲音會由上而下傳播,且也會透過樓板旁之牆壁傳播,所以顯然的緩衝材必須發揮效果,地板表面材與分戶牆間,也應置入軟質填縫 ... 於 etimes.twce.org.tw -

#91.樓板表面材衝擊音降低量性能試驗 - 酷龍木地板

樓板 表面材衝擊音降低量性能試驗 · 酷龍極致6+2mm SPC地板 · 酷龍極致6+2mm SPC地板 · 酷龍極致6+2mm SPC地板 · 酷龍極致6+2mm SPC地板 · 酷龍4mm SPC地板+EP板+A14靜音夾板 · 酷 ... 於 www.abfloor26222111.com.tw -

#92.樓板衝擊音隔音之實踐對策 - 建築師雜誌

隨著工商社會發展,都市化人口集中集合住宅已逐漸成為居住常態,依據內政部建築研究所之調查研究,厚度15公分之鋼筋混凝土樓板表面貼地磚或石材者,現場衝擊音數值平均 ... 於 www.twarchitect.org.tw -

#93.樓板衝擊隔音 - 築聲

目前的住宅設計中,樓上噪音及鄰居噪音是住宅噪音重要的來源,樓板衝擊音樓板多是混凝土樓板。由於混凝土樓板剛性強,減振效果差,因此衝擊聲隔音很差。衝擊聲隔聲指的是 ... 於 www.archisound.com.tw -

#94.一延再延內政部:分戶樓板衝擊音規定明年元旦起實施

內政部去年6月宣布,原定去年7月1日上路的建築分戶樓板衝擊音隔音構造法令規定,確定延後一年實施,要在今年7月1日正式上路。內政部當時強調,延後 ... 於 www.chinatimes.com -

#95.ISO及ASTM建築樓板衝擊音量測法比較實驗設計- 月旦知識庫

邱瓊玉,楊閔隆,ISO國際標準,ASTM標準,樓板衝擊音,隔音性能,實驗設計,ISO,ASTM,Impact sound insulation,Experimental design,本研究主要係,月旦知識庫,整合十大資料庫 ... 於 lawdata.com.tw -

#96.109年度第4次建築執照審查作業及法令 ... - 臺中市政府都市發展局

有關分戶楼板之衝擊音隔音構造相關規定延後至109 年7. 月1日施行,為強化業界技術交流與分享,以利建築技術規則建. 築設計施工編第46條之6順利上路實施,爱訂定本計畫。 於 www.ud.taichung.gov.tw