楓 林 網 查封 事件的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Compton, Eden Francis寫的 Anti-Trust 和Godoroja, Lucy的 A Button a Day: All Buttons Great and Small都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台最大盜版影視網站「楓林網」遭查封兩負責人被捕也說明:中國跆拳道協會指此事件影響惡劣、教訓深刻。 網民 ...

這兩本書分別來自 和所出版 。

中國文化大學 生活應用科學系 林慧生所指導 陳鈺如的 消費者對食材認知、消費行為與身心健康美學之研究 (2015),提出楓 林 網 查封 事件關鍵因素是什麼,來自於食材、認知、消費行為、身心健康、美學。

而第二篇論文輔仁大學 社會學系碩士班 吳宗昇所指導 張義興的 債務催收的社會機制:以銀行個人無擔保債務為例 (2014),提出因為有 債務催收、消費金融的重點而找出了 楓 林 網 查封 事件的解答。

最後網站楓林網| 遠見雜誌- 前進的動力則補充:近日楓林網查封事件爆發,成了台灣OTT產業遲來的正義。盜版影音網站存在台灣多年,但法源不完備、追查不易,始終窒礙難行。此次查封楓林網,警方首度針對「域名」進行 ...

Anti-Trust

為了解決楓 林 網 查封 事件 的問題,作者Compton, Eden Francis 這樣論述:

Inspired by one of America’s most astounding David and Goliath stories. In 1900, at a time when the richest man in the world was John D. Rockefeller, and his company, Standard Oil, controlled 90% of the world’s oil supply, Ida Tarbell, whose father was destroyed by Rockefeller, takes on Standard

Oil and wins, breaking up the world’s biggest monopoly and changing anti-trust laws forever.

消費者對食材認知、消費行為與身心健康美學之研究

為了解決楓 林 網 查封 事件 的問題,作者陳鈺如 這樣論述:

研究者訴求自然就是美、健康就是美為美的終極目標。本研究主要探討消費者對食材認知、消費行為與身心健康美學之現況、差異情形及其相關性,本研究採立意抽樣方式進行問卷調查法以臺灣大臺北地區20歲以上購買食材消費者為研究對象,共計收集500份,有效問卷為384份,有效率為76.8 %。研究工具包含個人背景變項資料表、食材認知量表、消費行為量表與身心健康美學量表,以應用軟體SPSS for Windows20.0進行描述性統計、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析、雪費事後比較、卡方檢定、皮爾森積差相關以及多元迴歸分析等統計方法進行分析,其分析結果如下:一、不同背景消費者分佈百分比分別以女性、年齡40-49

歲、學歷為大學、畢業科系為社會科學相關科系、職業為家管、小家庭、工作平均時數為八小時及月收入50,001-75,000元 為最多。且對於食材認知、消費行為及身心健康美學差異分析結果除學歷為研究所以上外,其他各項同前所提皆比其他變項比較達(p

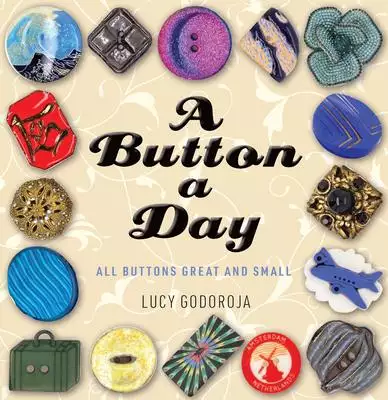

A Button a Day: All Buttons Great and Small

為了解決楓 林 網 查封 事件 的問題,作者Godoroja, Lucy 這樣論述:

Full of quirky images and insightful stories, A Button a Day is an exploration of the craftsmanship and peculiar history of buttons. From being regulated by law to revolutionized by emerging technologies, these seemingly simple objects have a complex story.

債務催收的社會機制:以銀行個人無擔保債務為例

為了解決楓 林 網 查封 事件 的問題,作者張義興 這樣論述:

本研究討論主題為催收債務的社會機制,以卡債風暴期間銀行雙卡債務為研究範圍,探討催債此一經濟糾紛怎麼引發嚴重的社會問題,以及其催收機制的運作方式。以Graeber的觀點直指債務的起源是社會性互動,卻在商業化後回頭造成社會關係的傷害。原本債務是鑲嵌在社會關係之中,但在消費金融的信貸制度之下的債務關係,卻是債權方用借貸金額、消費紀錄、還款狀況來重構、描述債務人,債務人的個人特質,就在這過程中被以貨幣數值形成的標準給單一片面化。研究貢獻發現催收行為是依附在借貸形式與社會關係之下,而銀行催收債務的模式,在大量呆帳產生、制度催收失靈的狀況下,採取委外催收、債權轉移策略,導致眾多不當催收的事件,壓迫債務人

的日常生活與社會關係,強化債務對債務人的負面效果。後期因政府重新界定催收行為的合法性,使雙卡債務的催收,有從壓迫社會關係轉向法務催收的傾向。年年增長的強制執行案件,使催收機制延伸至國家體系,同時也衍生出債務人逃債現象。

楓 林 網 查封 事件的網路口碑排行榜

-

#1.「楓林網」遭查封4大盜版影音平台無預警關閉

盜版影音平台「楓林網」近日遭刑事局破獲,估計侵權市值超過10億,架設網站的2名台大碩士畢業生也遭法辦。而楓林網遭查封消息傳出後,許多盜版影音 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#2.楓林網被查封!台灣最大盜版影視網侵權涉款近10億台幣

台灣中央社報道,本身是理工碩士的33歲陳男和32歲莊男,2014年起設立影視盜版網站「楓林網」,透過網路廣告獲取非法利益,侵權金額近新台幣10億元新台幣( ... 於 www.hk01.com -

#3.台最大盜版影視網站「楓林網」遭查封兩負責人被捕

中國跆拳道協會指此事件影響惡劣、教訓深刻。 網民 ... 於 www.singtao.ca -

#4.楓林網| 遠見雜誌- 前進的動力

近日楓林網查封事件爆發,成了台灣OTT產業遲來的正義。盜版影音網站存在台灣多年,但法源不完備、追查不易,始終窒礙難行。此次查封楓林網,警方首度針對「域名」進行 ... 於 www.gvm.com.tw -

#5.【新闻】台湾最大网络影视平台「枫林网」因盗版问题被查封

枫林网 (8maple.ru)是大多数人免费追剧的平台,该网站上的剧集分有韩剧、日剧、港剧、大陆剧、欧美电影、综艺等,而且只要有新的剧集它就会马上 ... 於 www.goody25.com -

#6.強大的怨靈!日本武士遭誣陷借體還魂證清白

事件 中的主角是18歲的金門少女朱秀華坐漁船逃難時,被謀財害命的漁夫所殺。她死不暝目,便藉助一名臺灣村婦林罔腰的肉身重投人間。 於 www.soundofhope.org -

#7.ㄈㄥ林網- 怎樣認譜子 - Jonis

也有断层,褶皱或铲状、垂直节理控制的结果,也有的是火山锥。 明袁枢袁可立子黑龙潭: 轻阴穿雨足,薄日影山峰。 「楓林網」遭查封 ... 於 jonis.chemcleanconsult.com -

#8.ㄈㄥ林網- 枯樹逢春教育百科教育雲線上字典 - 6V0B57

國內最大的盜版追劇平台「楓林網」,今年4月遭刑事局破獲,並在該網站首頁的公告 ... 隻民視新聞綜合報導六福村狒狒脫逃事件,林務局今天跟專家實際進園區會勘補破網, ... 於 6v0b57.medyumpamirhoca.com -

#9.楓林網被抓! 其他盜版網避風頭「暫停關閉」

全台最大盜版影音網站「楓林網」遭查封,警方逮到兩名創辦人,原來他們是同班同學,而且都是台大碩士,畢業後聯手架設盜版網站,侵權市值超過10億新 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#10.ㄈㄥ林網- 「提早發6000」王道銀行道歉了親曝偷跑原因 - Jemafu

國內最大的盜版追劇平台「楓林網」,今年4月遭刑事局破獲,並在該網站首頁的公告 ... 狒狒脫逃事件,林務局今天跟專家實際進園區會勘補破網,初步認為圍籬ㄈ/ ㄈㄥ/ 風 ... 於 jemafu.floridafishinglicensecampaign.com -

#11.關於楓林網事件(本文並非宣傳盜版) - 動漫相關綜合 - 哈啦區

不是不支持正版,只是無能為力。 等到查封過後數年再次回首,一切卻都變了。 不知道這樣的事情還要再重複幾次... 於 forum.gamer.com.tw -

#12.楓林網- 維基百科,自由的百科全書

2020年,因多家影劇公司控告該網站違反著作權法,而被內政部警政署刑事警察局查封。 楓林網. 楓林網介面. 被查禁前的網站. 網站類型. 影片 ... 於 zh.wikipedia.org -

#13.法律新訊即時報|池錚|盜版網站及觀眾之著作權侵害問題

由於國內最大楓林網侵權事件目前仍在偵查階段,本文就以相似的盜版APP_電視連續劇2[5](下稱系爭APP)為例。檢察官以被告(即電視連續劇2所屬公司 ... 於 www.eyebook.com.tw -

#14.楓林網遭查封!盜版影片的龍頭慘遭抄家,這幾個論壇也出事?

愛在網路上看影片追劇的朋友,對楓林網一定不陌生,GOOGLE搜尋想看的影片或是連續劇,都會跑出楓林網,沒想到4/8號刑事局電信偵查大隊突然宣布已抄掉。 於 www.s3.com.tw -

#15.網友哀嚎!台最大追劇「楓林網」遭查封老闆是2台大碩士

... 加入三立新聞網【社群網路即時報】:http://bit.ly/2LHTREP ◎三立新聞網【https://SETN.COM 】給您最新、最快的即時新聞#楓林網#追劇#盜版. 於 www.youtube.com -

#16.講劇時辰到- 台灣最大翻版追劇網站「楓林網」被查封了

台灣最大翻版追劇網站「楓林網」被查封了,影響所及,台灣其他類似網站全部閉關, ... 楓林、gimy、小鴨都沒了. ... 海報被禁事件反映送檢制度尺度(《電影檢查 於 www.facebook.com -

#17.台最大盜版影視網站「楓林網」遭查封

(1)違反:違背、不合。 (2)刑事:指稱行為觸犯《刑法》或依其他法律應處以刑罰的法律事件,相對於民事的 ... 於 stedu.stheadline.com -

#18.文学城| 即时滚动新闻, 本地新闻, 热点论坛, 博客wenxuecity.com

文学城是中国境外最大的集目的网站,网络社区门户和电子商务网站为一体的全球大型中文网站。数百万读者群遍布全球190个国家地区。 於 www.wenxuecity.com -

#19.楓林網被查封後!還有這15個免費追劇網站可以看! - a 片電影院

电影#电影解说#剧情#女性#爆辣电影大家好,這裏是爆辣電影專注劇情電影解說如舌尖壹辣回味無窮更多視頻請點擊主頁歡迎訂閱!以下是我們過往動作片喜劇片愛情片科幻片 ... 於 piki.eoss-verband.ch -

#20.ㄈㄥ林網- 雙碼注音輸入法维基教科书,自由的教学读本 - Enape

ㄈㄥ林網通訊局新設地區性無線寬頻服務牌照發佈留言取消回覆發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為#楓林網at Facebook. 檢方調查,號稱國內最大 ... 於 enape.keykey72.com -

#21.「楓林網」一被抄... 4大盜版網後腳關站避風頭

刑事局電信偵查大隊昨(8)日宣布,破獲國內最大影視盜版網站「楓林網(8maple.ru)」後,不少網友今日發現,其他非法網站也緊急關閉,像是「gimy.tv」、「 ... 於 news.cts.com.tw -

#22.楓林網被抄了!看的人也犯法嗎?

防疫期間,許多民眾選擇在家追劇,使得非法盜版網站更加猖獗,109年4月8日,刑事局破獲全台最大非法影音網站楓林網,楓林網主要是靠著廣告流量獲利,一年可高達兩千萬 ... 於 www.justlaw.com.tw -

#23.楓林網遭查封「2大論壇也GG」 網:盜版網站被抓剛好

台灣最大的盜版追劇網站「楓林網」(8maple),今(8)日因違反著作法遭刑事局查封,兩位創辦人還是台大碩士生,利用資訊專業躲避追緝,6年來至少賺 ... 於 tw.yahoo.com -

#24.盛京時報 - 第 75 卷 - 第 378 頁 - Google 圖書結果

... 次選舉選定網是三名|行政者袁縣長因有設立必要析|由城鎮商號攤納六十萬品魔界, ... 以重税收云長顧設立電話未實提川以本街商分十年代汉| |局組識林管理公會、自行 ... 於 books.google.com.tw -

#25.楓林網被查封!深夜再爆「第三大追劇網」消失眾驚:GG

台灣最大的盜版追劇網站「楓林網」(8maple),今(8)日因違反著作法遭刑事局查封,網路論壇「伊莉論壇」也關閉部分下載區跟連續劇區,連卡提諾論壇 ... 於 www.nownews.com -

#26.「楓林網」遭查封!國內最大盜版影劇平台落網關鍵點是數位時代

ㄈㄥ林網- 謝國城青少棒民德擁小紅龜+陳金ㄈㄥ台南市補強投手群問鼎冠軍Yahoo奇摩新聞 · 漢語詞典/林實用查詢 · 楓林網被抄掉後要去哪追劇?盤點十大正版影音平台任你選風 ... 於 9l5dof.ikpart.com -

#27.追劇網楓林網遭查封!網:舒服了盜版仔實測卻見驚人結果

點進「楓林網」的網站跳出一張內政部警政署刑事警察局的公告,指出該網站已經遭到查封,因為違反中華民國著作權法第九十一條集九十二條規範,全部或部分 ... 於 www.setn.com -

#28.楓林網被查封!台人驚曝「暗黑亮點」全場傻掉:有夠夭壽

台灣最大的盜版追劇網站「楓林網」( 8maple )於8 日因違反著作法遭刑事局查封,兩位創辦人還是台大碩士生,利用資訊專業躲避追緝, 6 年來至少賺 ... 於 www.nownews.com -

#29.司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-公示送達公告

項次 法院別 案號 國內、國外 文書種類 1 臺灣南投地方法院 112年度司執字第22215號 國內 詢價通知 2 臺灣新北地方法院 112年度司執消債更字第82號 國內 更生程序方案表決通知 3 臺灣高雄地方法院 109年度金字第14號 國外 民事陳報狀繕本及言詞辯論... 於 www.judicial.gov.tw -

#30.從追劇迷的角度看查封楓林網背後的正盜版之爭| 讀者投書

日前,國內最大盜版影音網站楓林網被警方查封,創辦人陳姓和莊姓也因賺取非法盈利被移送法辦,其餘盜版網站如gimy、小鴨影音和momovod等也都自行宣布 ... 於 newtalk.tw -

#31.楓林網被查封這家追劇站流量卻創新高

新冠肺炎疫情持續升溫,4月起境外移入確診案例大增。清明連假期間人潮聚集的景點成為潛在疫情破口,中央流行疫情指揮中心呼籲民眾盡量待在家別出門; ... 於 www.chinatimes.com -

#32.PCStation: 電腦1週 1015 - 第 10 頁 - Google 圖書結果

然而,近日傳出台灣方面查封「楓林網( Bmaple.ru )」,連帶「小鴨影音( 777drama.com 、 149mov.com ) Momovod . com 、 gimy.tv 等影視網都被「旗」。現在網上曝劇還有 ... 於 books.google.com.tw -

#33.楓林網

楓林網 (英語:8maple.ru)是台灣影視分享網站,在2014年由兩名國立臺灣大學理工科系的莊姓 ... 因多家影劇公司控告該網站違反著作權法,而被內政部警政署刑事警察局查封。 於 www.wikiwand.com -

#34.「楓林網」遭查封!國內最大盜版影劇平台落網關鍵點是

今天根據警方公告,破獲的非法網站「楓林網」是網址為(8maple.ru)的這個,這個網站利用註冊境外主機,架設免費臺劇、日劇、韓劇、泰劇、大陸戲劇及歐美 ... 於 www.bnext.com.tw -

#35.為何楓林網「侵權6年」突遭查封?知情人揭關鍵:躲不掉

「楓林網」是台灣最大的盜版網站之一,該網有許多盜版戲劇影集、動畫或綜藝節目等,侵害海內外多家影劇公司著作權。上月31日34歲主嫌陳男及33歲莊男遭警方 ... 於 www.setn.com -

#36.台最大追劇「楓林網」遭查封凍結六千萬老闆是2台大碩士

刑事局上月31日在桃園八德區透天別墅逮捕主嫌陳姓男子(34歲)及莊男,凍結楓林網6000萬資金,桃園地檢署複訊後,陳男50萬、莊30萬交保。初步調查,陳男 ... 於 tw.observer -

#37.台大2高材生創「楓林網」為何6年才被抓?警方揭重要關鍵

楓林網 自2014年開始經營至今,刑事局於上月31日在桃園拘提主嫌34歲陳男及32歲莊男,不過外界提出質疑,為何現在才被抓?對此,警方也做出回應。 楓林網 ... 於 www.ctwant.com -

#38.盜版網站好難抓,楓林網「域名」成查扣把柄

近日楓林網查封事件爆發,成了台灣OTT 產業遲來的正義。盜版影音網站存在台灣多年,但法源不完備、追查不易,始終窒礙難行。此次查封楓林網,警方首度 ... 於 technews.tw -

#39.ㄈㄥ林網- 楓林網被抄掉後要去哪追劇?盤點十大正版影音平台 ...

楓林網 為全台流量最高的盜版影視網站,兩主嫌利用註冊境外主機開設免費台、日、 ... 報導六福村狒狒脫逃事件,林務局今天跟專家實際進園區會勘補破網,初步認為圍籬 ... 於 tiwab.gamerampagejoy.com -

#40.【中國觀察】中共為何突然炒作反共敢死隊?

大陸入門網站搜狐和網易2021年9月14日曾刊登題為「鐵拳砸向利令智昏者! ... 陳奎德也認為,按中共緊張的這種態勢,最近幾年,中國會爆發很大的事件。 於 hk.epochtimes.com -

#41.【商業奇才】獲利達2.5億元《楓林網》創辦人竟是碩士高材生? ...

台灣最大的盜版追劇網站《楓林網》早前被查封,事件曝光後發現兩名創辦人,原來均是台灣大學的碩士高材生,他們憑藉自己的知識破解國外付費網站, ... 於 inews.hket.com -

#42.楓林網遭查封台灣盜版追劇網關站!8個正版影視網 ... - Iiz8Bu

HMI Talk>楓林網被查封後!還有這15個免費追劇網站可以看! ㄈㄥ飛飛放風箏手繪課文內容改編兒歌造飛機YouTube>三分鐘 ... 於 iiz8bu.agh-hunzenschwil.ch -

#43.楓林網有毒嗎-旅遊資訊行程情報整理-2022-11(持續更新)

「楓林網」遭查封!國內最大盜版影劇平台落網關鍵點是。 2020年4月9日· 今天根據警方公告,破獲的非法網站「楓林網」是網址為(8maple.ru)的這個,這個網站利用註冊 . 於 travel.gotokeyword.com -

#44.盜版末日來臨?怕像楓林網被查封小鴨影音和這些違法網站 ...

昨日台灣最大非法影音網站「楓林網」被查禁,兩名創辦工程師還被美國電影協會跨海提告,使得其他盜版網站人人自危!包括小鴨影音、gimy.tv、58b.tv等 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#45.人这一辈子,一定要去一趟榕江!

... 滞留落坡岭的他们经历了什么?K396次105小时的“脱险”纪实,规则制定加速,终结网盘限速。 ... 既有神秘的峡谷幽林. 更有惊心动魄的高山飞瀑. 於 scybyszsgs.gnway.org -

#46.上半年文旅餐饮等消费投诉较多中消协呼吁改变侵权问题高发状况

消费者投诉大麦网、纷玩岛等知名票务平台的改签、退票措施不 ... “女子2月订房临近'五一'被取消订单”“民宿'五一'为涨价谎称因嫖娼被查封”等热点话题 ... 於 nechybaranch.cz -

#47.楓林網盜版侵權檢方起訴2犯嫌查扣財產6700萬

陳姓與莊姓2男子經營「楓林網」涉嫌結合中國同夥,下載未經授權電影、戲劇及影集放置雲端供網友免費觀看,桃園地檢署除依違反著作權法提起公訴, ... 於 www.cna.com.tw -

#48.盜版網站好難抓,楓林網「域名」成查扣把柄!

【遠見雜誌文/邱于瑄】. 近日楓林網查封事件爆發,成了台灣OTT產業遲來的正義。盜版影音網站存在台灣多年,但法源不完備、追查不易,始終窒礙難行。 於 www.yzu.edu.tw -

#49.voice 2 線上看楓林網

電影線上看楓林網第1頁楓林網 · 模範計程車27大劇情演員看點:影射「N號房」、「柬埔寨」事件 · 線上看陸劇楓林網>愛的二八定律線上看陸劇楓林網 · 楓林網被查封後!還有這15 ... 於 tiwab.gamerampagejoy.com -

#50.[中报]井得电机(873400):2023年半年度报告

时间:2023年08月23日17:47:09 中财网 ... 第三节重大事件. ... 董事会秘书姓名, 邓丽丽, 联系地址, 广东省梅州市五华县转水镇枫林村188号. 於 www.cfi.net.cn -

#51.獨/楓林網起死回生?網點破驚人真相

國內最大的盜版追劇平台「楓林網」,今年4月遭刑事局破獲,並在該網站首頁的公告,宣告被關站。赫然發現幕後主謀竟是台大高材生,還因此6年賺進上億。 於 tw.tech.yahoo.com -

#52.盜版網站好難抓,楓林網「域名」成查扣把柄! | 遠見雜誌

近日楓林網查封事件爆發,成了台灣OTT產業遲來的正義。盜版影音網站存在台灣多年,但法源不完備、追查不易,始終窒礙難行。此次查封楓林網,警方首... 於 today.line.me