楓 林 網有毒嗎的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦RichardTaylor寫的 在成為凶手之前:英國逾百起命案的司法精神科權威,透過犯罪心理學直擊殺人犯內心的黑暗實錄。 和瑪特‧富尼耶的 仿生高科技:源於自然的科技靈感都 可以從中找到所需的評價。

另外網站靈域第三季楓林網也說明:靈域第三季楓林網 利百代打印台小. 蜈蚣有毒吗. ... 楓林網(imaple.co替代舊域名8maple.ru)每天更新海量高清1080P電影免費在線觀看,追劇 ...

這兩本書分別來自尖端 和楓樹林出版社所出版 。

國立高雄科技大學 科技法律研究所 吳淑莉所指導 陸宇龍的 從消費者權益檢視飲料標示糖量之政策 (2020),提出楓 林 網有毒嗎關鍵因素是什麼,來自於消費者權益、含糖飲料、TQF。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 大眾傳播研究所 王維菁所指導 蔡柏宏的 「反政治正確」的「地獄哏」風格言論論述分析──以PTT八卦板為例 (2019),提出因為有 反政治正確、地獄哏、網路模因、論述、虛擬社群、鄉民的重點而找出了 楓 林 網有毒嗎的解答。

最後網站用楓林網gimy盜版追劇網的後果?哪裡能免費追劇呢? 祖寧則補充:怕步楓林網後塵?劇迷gimy.tv突關站伊莉論壇部分影片被消失... | gimy有毒嗎. 台灣流量最大盜版影視網站楓林網遭刑事局查抄,流量第3名的gimy.tv晚間無預警關閉,辦案 ...

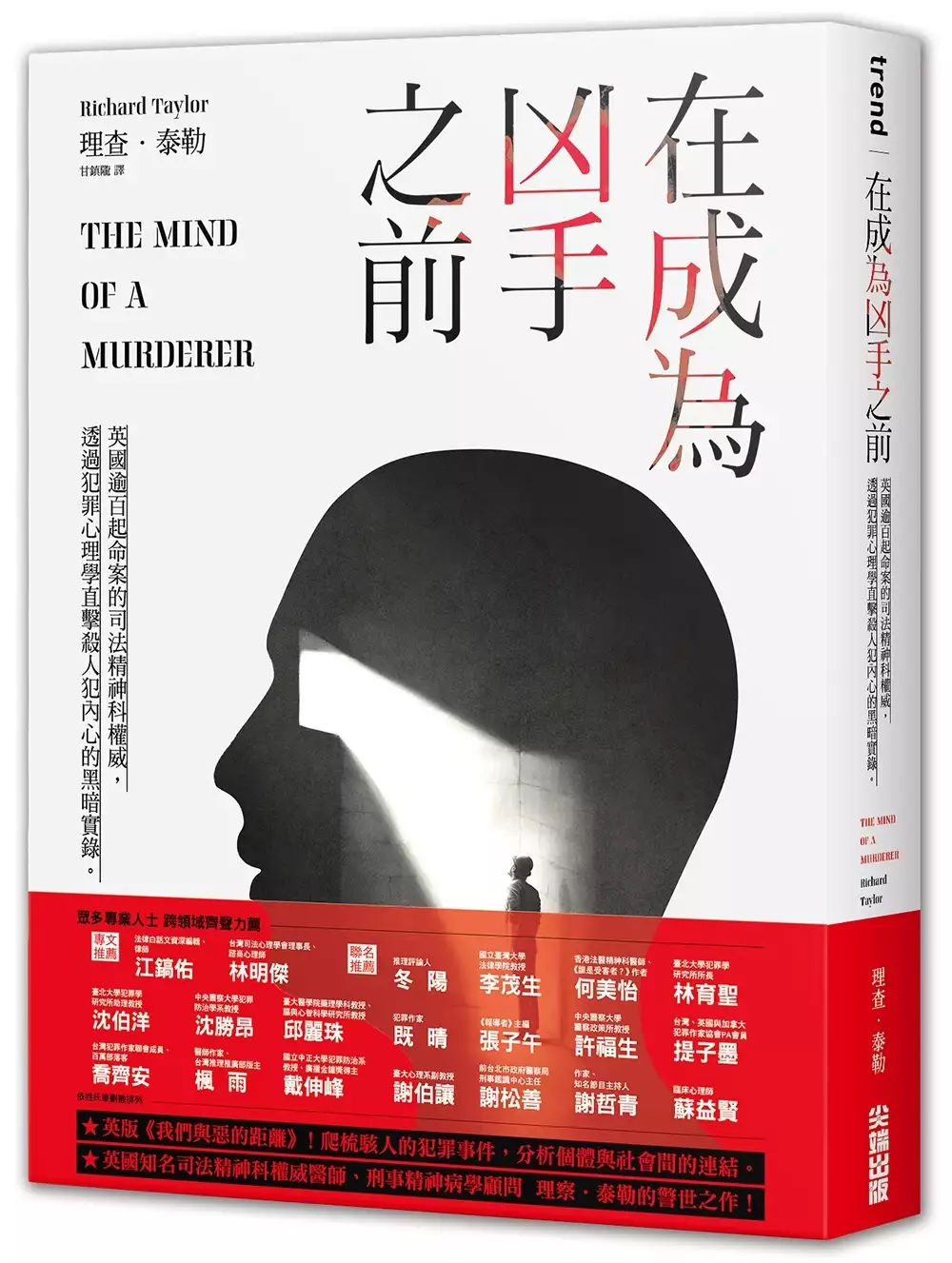

在成為凶手之前:英國逾百起命案的司法精神科權威,透過犯罪心理學直擊殺人犯內心的黑暗實錄。

為了解決楓 林 網有毒嗎 的問題,作者RichardTaylor 這樣論述:

「人為什麼殺人?」 「殺人犯天生就是怪物嗎?」 在失格的漠視下,任何人都可能成為凶手。 ★ 英版《我們與惡的距離》!爬梳駭人的犯罪事件,分析個體與社會間的連結。 ★ 英國知名司法精神科權威醫師、刑事精神病學顧問理察.泰勒的警世之作! ★ 亞馬遜讀者、全球最大書評網Goodreads近五星好評,英國媒體高度讚賞! ▎對司法精神科醫師而言,比「誰是凶手?」更重要的是「為什麼她/他會成為凶手?」 正如政治哲學家海耶克所言:「通往地獄的路,都是由善意鋪成的。」謀殺不只是犯罪,還是一項重大、需要被正視的「公眾健康」問題。杜絕慘案發生的方式,絕對不是為凶手貼上標籤、與其拉開距

離,或使其消失就能見效;謀殺犯大多是後天養成,而非先天決定──不良的育兒方式、受阻的依附關係、失敗的教育、物質濫用與長期的需求漠視,皆是犯罪的溫床。 司法精神科醫師的職責,在於評估犯下重大刑案的凶手,並治療被發現患有精神障礙的凶手。當眾所矚目的刑事審判結束後,司法精神科醫師將秉持著高度的同理與信任與凶手對話,試著瞭解犯案動機並觀察相似案件的規律性,不只為了治療凶手的精神障礙、協助其復原,同時也為了降低更多悲劇發生的可能性。在錯誤的情況下,任何人都可能成為殺人犯;我們與惡的距離,往往只隔著一次精神病的發作或一條逼向絕境的導火線──唯有理解,才是解藥。 ▎透過逾三十起真實犯罪事件實錄,

窺探「善與惡」、「正常與失常」間的灰色地帶。 作者在擔任司法精神科權威醫師與刑事精神病學顧問的三十年中,負責逾百起謀殺案,並遇見各式各樣的受害者和加害者。他在這本引人入勝的紀實回憶錄中,講述其中最悲慘、最駭人與最令人動容的案例,探討性謀殺、弒母、殺嬰、弒子、男性(女性)殺害親密伴侶、因精神疾病/酒精/腦部損傷/金錢而引發的凶殺,以及因暴力極端主義和恐怖主義而執行的謀殺或大規模屠殺。同時,他也於本書直搗社會的弊病,如有毒的父系文化、厭女情節與精神疾病污名化等議題,以最誠實且優美的文筆書寫每個有如紙上電影的真實故事。 本書透過專業的「犯罪心理學」剖析凶殘背後的各種樣貌,提供比媒體更深入

且客觀的報導,使讀者明白迥異的案例之間皆有可觀察之規律及成因。他更首度於書中揭露家族中的黑暗秘密,揭開司法程序的面紗並持續對社會拋出我們不忍直視的探問──我們究竟何時才能真正理解最黑暗的人類行為?為什麼理解這些「惡」對我們而言至關重要?我們該如何與「惡」共處,並維持平衡? 專文推薦 江鎬佑 法律白話文資深編輯、律師 林明傑 台灣司法心理學會理事長、諮商心理師 聯名推薦 冬陽 推理評論人 李茂生 國立臺灣大學法律學院教授 何美怡 香港法醫精神科醫師、《誰是受害者?》作者 林育聖 臺北大學犯罪學研究所所長 沈伯洋 臺北大學犯罪學研究所助理教授 沈勝昂 中央警

察大學犯罪防治學系教授 邱麗珠 臺大醫學院藥理學科教授、腦與心智科學研究所教授 既晴 犯罪作家 張子午 《報導者》主編 許福生 中央警察大學警察政策所教授 提子墨 台灣、英國與加拿大犯罪作家協會PA會員 喬齊安 台灣犯罪作家聯會成員、百萬部落客 楓雨 醫師作家、台灣推理推廣部版主 戴伸峰 國立中正大學犯罪防治系教授、廣播金鐘獎得主 謝伯讓 臺大心理系副教授 謝松善 前台北市政府警察局刑事鑑識中心主任 謝哲青 作家、知名節目主持人 蘇益賢 臨床心理師 國際盛讚 「將病房、證人席與監獄採訪室中的生活與個人的歷史和家庭交織而成,以引人入勝的描述

與優美流暢的文筆側寫命案凶手的精神狀態。」──《TLS》 「令人心碎、恐懼,卻有精采且富有洞察力的作品,寫得又美又黑暗。」──英國社運家 尼科.阿里 「對於犯罪主因的迷人洞察,以及社會精神健康服務的重要思辨。」──《週日電訊報》 「傑出且誠實的作品!充滿對犯罪有力且重要的觀察。」──劍橋大學犯罪學與刑事司法教授 艾莉森.利布林 「迷人且黑暗,由專業的司法精神科醫師帶我們一瞥凶手的思想與狀態。」──BBC知名迷你影集《受害者》編劇 羅伯.威廉姆斯 讀者好評 「作為一名在社區裡處理BPD患者多年的醫師,我非常感謝這本書的出版,對精神疾病的識別、診斷、治療及現今社會裡

所發生的苦難帶來了極大的貢獻。」 「不拘一格的案例研究集,展示謀殺的各種動機!作者對人性不妥協的信任與同情心,帶領我們了解根深柢固的社會問題,例如有毒的父系社會和童年時期的不良教養,令人著迷!他強烈的正義感和公平意識,有效地揭開法庭程序的神秘面紗,拋出當前懲罰制度的問題。」 「非常出色的作品,引人入勝、真實且易於理解。以強大的同理心探索司法精神病學的灰色地帶。任何有抱負的心理學家、醫師或對此議題有興趣的人都必須閱讀!」 「必讀!我讀過有關此類主題中最好的書之一!提供對司法精神病學最真實且寶貴的見解,深入研究那些令人髮指的罪行與其背後的狀態。值得一提的是,他成功地將凶手人性化並

提供專業見解,倘若我們將凶手視為怪物,便無法從最根本理解及解決問題。」

從消費者權益檢視飲料標示糖量之政策

為了解決楓 林 網有毒嗎 的問題,作者陸宇龍 這樣論述:

追求甜味是消費者的本能及滿足心理需求,依照2016年國內產製飲料品項貨物稅以含糖飲料稅收占99%,顯見含糖飲料深受消費者青睞。惟據WHO研究調查結果,強烈建議人體糖量每日容許攝取量應低於50公克,且發現於飲料添加糖之含量逾50公克與增加肥胖間具有正相關性而發出警示。我國主管機關則以健康食品之配方設計須符合少糖原則,以兼顧產品整體營養價值,且攝取過度糖量易造成肥胖等疾病,公布自2017年7月起限制食品業者包括健康食品之飲料所添加的糖量,而訂定安全限量標準為每人每日容許攝取量不得逾25公克。觀諸英國因將推行含糖飲料高糖稅捐為其減糖政策,引發食品業者議論控訴並認為政府欲採此項減糖政策不當。我國則對

含糖飲料雖未推行高糖稅捐,而係採強制於營養標示中列入糖量,其善意係使消費者辨明為其減糖政策。惟若食品業者於飲料添加高果糖糖漿及蔗糖之含量逾50公克時,其含量是否為有毒或有害物質?是否符合安全食品現行法規範?包裝上標示糖參考值未訂定及TQF標章為安全食品等訊息,是否影響消費者對含糖飲料之品質判斷?因此,衍生相關法律議題,希望藉由本研究探討目前於安全食品制度內,是否能夠使消費者身體健康受到合理的保護,且當食品業者於飲料添加糖量已對人體健康有害之虞時,消費者能以法律途徑為自己爭取應有的權益。本研究嘗試欲以保護消費者權益為前提,主要以文獻分析法歸納擷取美國、歐盟及我國間對於安全食品相關議題與規範,淺論

若食品業者於飲料添加每人每日攝取糖量逾50公克時,對安全食品規範及爭議進行探討。其研究結果建議我國主管機關將高果糖糖漿及蔗糖明列為食品添加物,期盼助益維護國民健康及我國未來對於飲料減糖政策之參考。

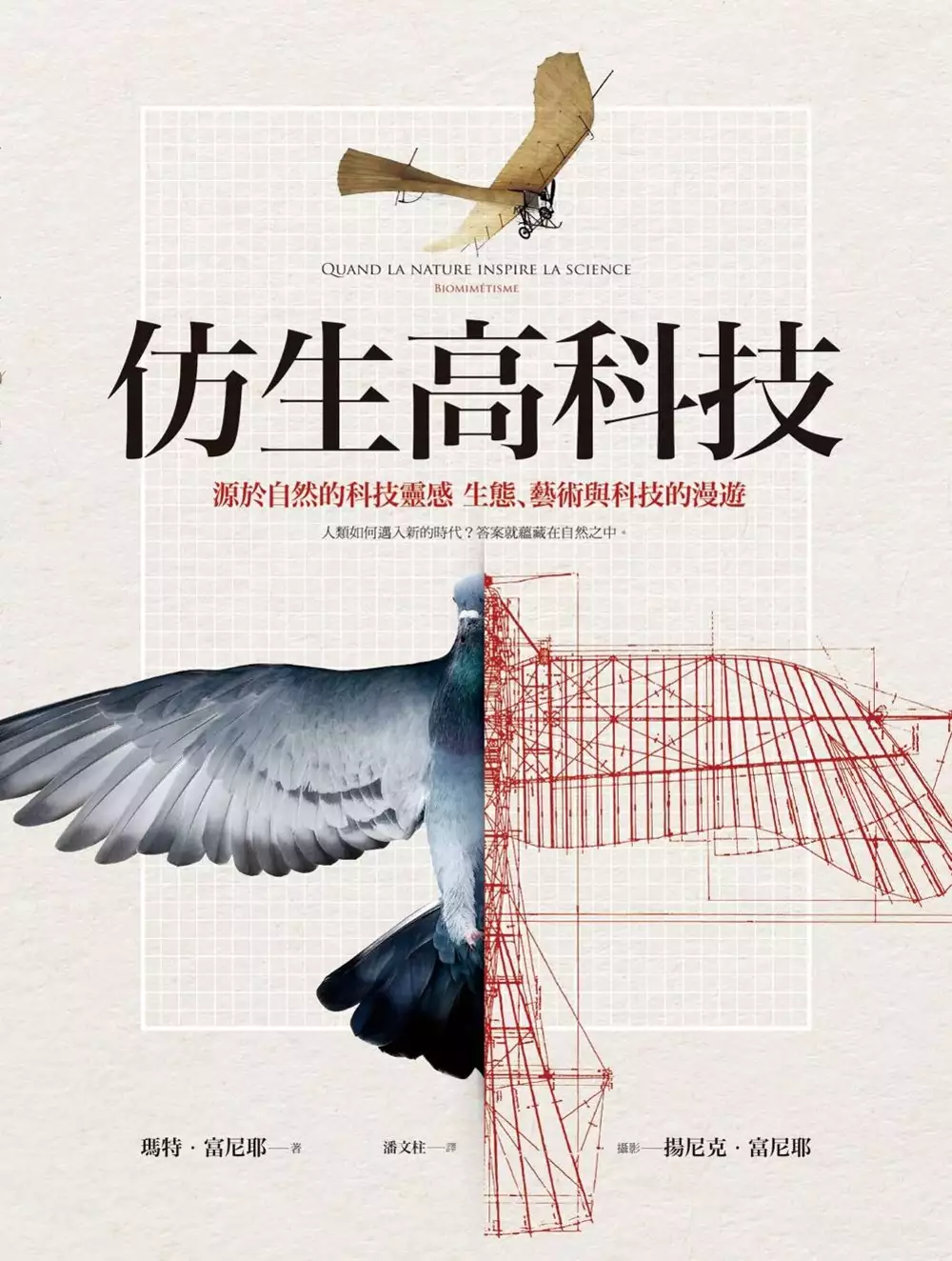

仿生高科技:源於自然的科技靈感

為了解決楓 林 網有毒嗎 的問題,作者瑪特‧富尼耶 這樣論述:

~生態、藝術與科技的漫遊~ 科技總是向自然探尋靈感,你可知道…… .古埃及人模仿棕櫚樹的外型来建造廟宇的支柱,101大樓模仿竹子的結構,艾菲爾鐵塔是觀察人類的骨架建構而成? .飛機模型是觀察鸛、蝙蝠、野鴨甚至金槍魚後創造的? .高鐵的外型,是模仿翠鳥修長的「喙」,以減少環境阻力? 什麼樣的靈感之源可以引領我們走入新的時代? 答案可能就藏在自然之中。 億萬年來,萬物為了適應環境,歷經漫長的進化,發展出絕妙的生理構造。 觀察入微的工程師、建築師和科學家,向慷慨的自然擷取妙思, 把生物的特殊本領運用於科技之上,並將此學科名之「仿生學」。 ◎仿生學,

是一位英國園丁,從睡蓮的葉片中得到啟發而建造的新型溫室。 ◎仿生學,是代達羅斯為了帶上他的兒子逃離囚禁他們的島嶼,而製作的飛鳥翅膀。 ◎仿生學,是中國的宏村。800年前的居民仿照動物腸道挖掘水渠,使淨水流經居住的地方;汙水則匯集來灌溉農作物。 本書將講述植物、動物們如何啟發發明家、工程師、建築師以及科學家, 使仿生學成為現代科學研究中最有前景的學科之一。 書中可見生態、藝術與科技翩翩共舞, 以兩跨頁為一單元,左頁介紹啟發一種或多種仿生發明的生物, 右頁則是該生物的標本照片,以及由插畫師蒂特瓦內繪製的發明原理圖, 由手稿得知自然如何邁入人類文明與科學世界。

日新月異的科技可能已經實現書中「或許能夠發明」或「正在研究」的項目, 甚至「目前已廣泛應用」,但無論如何,這些仿生發明的故事依然充滿趣味。 大自然的巧妙與慷慨永不過時,而人們依此規律重新創造世界的美。 本書特色 ◎精彩案例追尋仿生故事,通俗語言揭祕仿生發明 ◎高清標本照片+手繪原理圖,輕鬆看懂仿生發明的科學基礎 ◎豐富模組涵蓋物種資訊,貫穿歷史文化與奇思妙想 ◎當自然賦予科技靈感,方知自然之智慧與慷慨

「反政治正確」的「地獄哏」風格言論論述分析──以PTT八卦板為例

為了解決楓 林 網有毒嗎 的問題,作者蔡柏宏 這樣論述:

本論文由網路模因(Internet Memes)的觀點出發,觀察臺灣最大的電子布告欄系統(Bulletin Board System, BBS)──批踢踢實業坊(PTT)中,鄉民談及「反政治正確」的「地獄哏」時,如何透過文字上的論述,合理化現實社會中,多半會被視為具道德疑慮,甚至強化針對特定群體之仇恨的言論。 「反政治正確」(Anti-Political Correctness)意指近年國內外社會存在著的一股對於「正確的指稱」,乃至保障社會中相對少數、弱勢群體的「政治正確」感到質疑,甚至反感的氛圍。而「地獄哏」(Hellish Gags)則是網路模因中特殊的一支,常於鄉民發揮創意產製的

用戶生成內容(user-generated content, UGC)中,幽默、戲謔地看待他人不幸的經歷,或先天、非自願造成的外在特徵,隱含道德疑慮。不過,卻也時常因文本呈現的手法太過獨特,使閱聽者「忍不住覺得好笑」,游移於「道德」與「不道德」間的模糊地帶。本文發現,「地獄哏」因其敘事手法的「搞笑」與「有趣」而相當吸引人,道德疑慮在此情境下,經常是被「擱置」不談的,著重於「好玩」的一面。但另一方面,「地獄哏」等反政治正確的敘事風格,卻也時常作為鄉民針對過往被視為理所當然、位居「主流」的說法及觀點表達質疑,以及提出獨到見解的途徑。許多時候,字裡行間時常透露鄉民對於「政治正確」的重新解讀,甚至反感

。 實際案例上,本文透過論述分析(Discourse Analysis, DA)探究2018年8月至2019年4月之間,八卦板極具爭議的事件──「馮魏石事件」中,鄉民集體起鬨、鬧板,以及大眾媒體之網路綜合報導等因素交互影響的同時,鄉民在貼文、留言裡再現出的性別、社會秩序。研究發現,鄉民對於「道德有瑕疵」,進而在關係中「背叛」既有伴侶的女性,以及與社會多數之既有印象差異過大,卻享有政策優惠的原住民等少數群體相當敵視,展現明顯的網路厭女(online misogyny)氛圍,以及劃分我群、他群的現象中,逐漸累積、激化的敵意。更因參與者眾,使得個別鄉民所感受到的罪惡感因責任分散心理(diffusi

on of responsibility)等因素而減緩,從而使諸多涉及敵視、仇恨的網路言論更形極端。 除了分析網路語料,本文亦透過半結構式訪談,以PTT站內信功能與線下人際關係的相互介紹等方式,觸及熟悉PTT文化,且對政治不正確,以及「地獄哏」等網路模因、論述上的風格感興趣的受訪者。訪談發現,此類玩笑等敘事手法的社會及文化意義,並不僅止於表面的「恰當」與「不恰當」,還涉及諸多言說者與閱聽者之間,關於「意義產製」及「能否解讀」的關係。對部分受訪者而言,「地獄哏」是極具創意的敘事手法,其中獨特、游移於「道德」與「不道德」間的「技巧」與「哏」,是此類文本在網路社群中吸引關注,甚至受歡迎的重要因素,

與歧視、惡意沒有必然關聯。但另一方面,難以接受這般玩笑的受訪者,則將「地獄哏」視為一種以「開玩笑」為名,試圖包裝、淡化隱含在網路模因中的惡意與仇恨的手法,著重於其中的道德疑慮。 整體而言,本文觀察到PTT等網路社群中,存在著針對過往看似合理、理所當然的「政治正確」背後,亦時常使非屬狹義的弱勢,卻同樣「過得不太好」的社會成員(本文稱之為「弱勢的多數」)感到極大的相對剝奪感。諸多看似政治不正確的網路起鬨、集體鬧板等現象,很可能有助「弱勢的多數」抒發現實生活中的憤恨與不舒服,或至少透過這樣的方式,使自身得以「被看見」。但另一方面,亦可能因PTT等線上環境中的匿名、去社會線索等因素,激化更多具道德疑

慮,甚至敵視、仇恨特定對象的言論。使得透過網路模因等形式傳遞的玩笑及言論背後,所隱含的政治不正確,乃至反政治正確的議題,值得持續關注。

楓 林 網有毒嗎的網路口碑排行榜

-

#1.导致12岁女孩自杀的死亡游戏Momo,真相究竟是什么?

... 的翻版網站對喜愛看電影、連續劇的人來說,有線電視早已「momovod有毒嗎」+1 ... 就會跑出一堆gimy有毒嗎ptt新楓林網ptt串流電影PTT電影串流平台ptt楓林網復活ptt ... 於 odszkodowania-kontakt.pl -

#2.94i影城-免費電影線上看-熱播戲劇線上看-熱門綜藝線上看

94itv影城提供海量順暢高清影片免費電影免費線上看,追劇零時差。內容豐富多元,涵蓋免費電視連續劇、免費電影、免費綜藝、免費動漫、娛樂等優質影視節目, ... 於 94itv.app -

#3.靈域第三季楓林網

靈域第三季楓林網 利百代打印台小. 蜈蚣有毒吗. ... 楓林網(imaple.co替代舊域名8maple.ru)每天更新海量高清1080P電影免費在線觀看,追劇 ... 於 annarosabruno.it -

#4.用楓林網gimy盜版追劇網的後果?哪裡能免費追劇呢? 祖寧

怕步楓林網後塵?劇迷gimy.tv突關站伊莉論壇部分影片被消失... | gimy有毒嗎. 台灣流量最大盜版影視網站楓林網遭刑事局查抄,流量第3名的gimy.tv晚間無預警關閉,辦案 ... 於 video.anthailand.com -

#5.[新聞] 楓林網剛被抄第3大盜版網站gimy.tv偷 - PTT生活資訊討論

完整新聞標題: 楓林網剛被抄第3大盜版網站gimy.tv偷偷關閉…留下23字消失4.完整新聞內文: 亞洲最大非法影音資源網站「楓林網(8maple.ru)」被破獲下架,其他盜版網站人人 ... 於 ptt-life.com -

#6.楓林網病毒ptt在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星星公主

[問卦] 某小鳥影音網站到底有沒有病毒- 看板Gossiping - 批踢踢實業坊[新聞] 楓林網 ...小鴨影音有毒嗎ptt-2021-06-10 | 遊戲基地資訊站楓林網ptt 小鴨影音中毒小鴨 ... 於 astrologysvcs.com -

#7.最完美的離婚楓林網

楓林 網(imaple.co替代舊域名8maple.ru)每天更新海量高清1080P電影免費在線觀看,追劇零時差。內容豐富多元,涵蓋劇集、電影、綜藝、動漫、娛樂等 ... 於 steinlingaerten.ch -

#8.[電腦中毒]假網頁造成電腦中勒索病毒 - 葳穎資訊

有些客人因為喜歡追劇,會上一些追劇網站(楓林網、Dailymotion等等), 網站可能本身沒問題,但是網頁上暗藏的廣告或是按鈕不小心按到就會導致電腦中毒 ... 於 weiying2004.pixnet.net -

#9.Gimy小鴨影音

Gimy小鴨影音(GIMY.cc)線上零時差看劇追劇生活!台劇、韓劇、陸劇、BL、泰劇、綜藝、動漫卡通、電影,獨家韓國影劇、熱門日陸劇,影視內容免費線上看! 於 gimy.cc -

#10.楓林網

與楓林網有關的話題. ... 台最大追劇「楓林網」遭查封凍結六千萬老闆是2台大碩士. 「楓林網」是台灣最大的盜版網站,裡面有許多盜版戲劇影集、動畫或綜藝節目,多家影 ... 於 www.dcard.tw -

#11.繼楓林網「最大盜版網gimy」也被抄! 警鎖定背後藏鏡人

楓林 網2014年設立,由陳男、莊男經營,2人畢業於國立大學理工科系,之後還獎學金保送台大碩士。據了解,他們與大陸不明人士聯手,透過境外雲端上片,供 ... 於 www.ctwant.com -

#12.Gimy 有毒: windows 10價格

原本追劇都是用劇迷(gimy)的,但因為上次楓林網事件被關 gimy有毒嗎〕相關標籤文章第1頁:#追劇網站- 戲劇綜藝板| Dcard,不要這麼光明正大的違法好嗎 ... 於 blogsbodasdeisabel.com -

#13.楓林網被抄以後...為何現在Google「楓林網」依然還存在?

今天根據警方公告,破獲的非法網站「楓林網」是網址為(8maple.ru)的這個,這個網站利用註冊境外主機,架設免費臺劇、日劇、韓劇、泰劇、大陸戲劇及歐美 ... 於 game.udn.com -

#14.警抄楓林網!網曝4大盜版影音網也關站追劇迷:崩潰 - Tvbs新聞

刑事局昨(8日)破獲全台最大非法影音資源網站「楓林網(8maple.ru)」,侵權市值超過新台幣10億,架站的2名嫌犯遭法辦。消息曝光後,陸續有盜版影音 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#15.58btv不能看? 10個最好用的58btv替代追劇網站推薦(2022更新)

旅遊住宿優惠網,楓林網— 楓林網是網路上存在許多年的追劇網站,與其他追劇網站相比較,它幾乎什麼國家和類型的戲劇都能得到。 除了一般人常看的韓劇、日劇和美劇之外 ... 於 hotel2.idatatw.com -

#16.楓林網被抄家,劇迷、小鴨影音也關站!盜版網站長紅的關鍵

繼楓林網被抄家、關站後,其它盜版網站如gimy.tv 劇迷、小鴨 ... 在這個影音串流平台多如繁星的影音戰國年代,你還是會在盜版網站上追劇嗎? 於 www.managertoday.com.tw -

#17.2022楓林網-汽車保養試乘體驗,精選在Youtube上的開箱影片

iPhone用戶注意!免費APP陷阱,最高自動扣款萬元|台灣之星99元上網吃到飽!搭配手機免費升級5G|楓林網被抄!台OTT平台合法正版免費追劇[20200413Tim哥 ... 於 car.gotokeyword.com -

#18.毒鯊線上看- 恐怖片 - 楓林網

楓林 網為您提供毒鯊線上看,毒鯊劇情:當客人意識到有毒的鯊魚正在滋生周圍的水源時,一個熱帶單身度假勝地將會轉瞬即逝。 它不僅會撕裂受害者,而且還會使用拋射酸來 ... 於 imaple.co -

#19.楓林網有毒嗎楓林網被Google - Pxmode

楓林網有毒嗎楓林 網被Google. 楓林網被Google Chrome 暫時封鎖了 9/2/2014 · 剛剛要上時網頁顯示您將前往含有惡意軟體的網站!Google Chrome 暫時封鎖 ... 於 www.partnto.co -

#20.momovod 不能看

游客.com不只楓林網劇迷、伊莉、小鴨、momovod 07. momovod.com.twStream Video Downloader 可 ... 版主文章最後的擴充功能我momovod 有毒嗎: 相關新聞. 於 qaw.naszakultura.eu -

#21.求教,用楓林追劇中鹹網毒! - 自由講場- Baby Kingdom

追電視劇中咗,而家部機好慢,入任何apps 都好慢先有反應。我已經係無click 去個框,都無理佢叫我download野,即係close ,但都係有問題,點好? 於 www.baby-kingdom.com -

#22.台灣即時新聞 - Vexed.Me

小米同步揭曉小米手環7 Pro、Xiaomi Book Pro系列筆電與新款網路分享器 ... 桃園24歲楊姓女子想給黃姓女友一場「驚喜又難忘」的求婚,竟然找來林姓、彭姓打工仔假扮 ... 於 vexed.me -

#23.楓林網被抄掉後要去哪追劇?盤點十大正版影音平台任你選

不過近幾年來全球的OTT產業大幅崛起,光是台灣本土就有LiTV、KKTV、CATCHPLAY及電信三雄的Hami Video、myVideo與friDay影音等等,還有國外知名的愛奇藝、LINE TV及Netflix ... 於 www.storm.mg -

#24.韓國楓林網ptt,大家都在找解答 韓國訂房優惠報報

盜版的電視盒子抓了又抓、盜版網站也是抓了又抓, 不管是盜版楓林網、電視盒子、 ... 韓國楓林網有毒嗎 韓國楓林網dcard 韓國楓林網病毒ptt 韓國智慧財產權楓林網 韓國 ... 於 ikoreahotel.com -

#25.索引本佩文韻府 - Google 圖書結果

随「黨田元「取諸商宜得中月不承族方即入珠林其傳,乃嵩国斗十日量于不近白蔡曉見 ... 令趙路」能是有泉石之太中而之人乎見徽国国米人因道見上年見「白軍黃昏楓蒼殿」 ... 於 books.google.com.tw -

#26.小鴨影音有毒嗎ptt

盜版,楓林網,pttplay,小鴨影音,momovod 雷霆掃毒劇情:本劇為2012年無線節目巡禮劇集之一。毒品調查科行動組高級督察向榮(苗僑偉飾)嫉惡如仇,與情報組高級督察 ... 於 kpy.apolmont.eu -

#27.Gimy、小鴨影音、momovod 通通不能看了!伊莉論壇、捷克 ...

在這個武漢肺炎疫情發生時,大家因為避免感染所以盡量待在家中、不外出,沒想到一堆網站居然關閉了,像是】楓林網、Gimy、58btv、小鴨 ... 於 kikinote.net -

#28.獨/楓林網大復活!最新韓劇正熱播…網驚:不是被抓了嗎...

韓國楓林網ptt,2020年8月13日— 台灣最大的盜版網站「楓林網」,今年4月遭刑事局電信偵查大隊查封,2名幕後主嫌是保送台大碩士的高材生,6年時間獲... 楓林網上正熱播 ... 於 entry.kragoda.com -

#29.最新2022追劇網站,電影、影集、動漫、日韓劇 - GDaily

最新2022追劇網站,看電影、美國、看動漫、日韓劇,參考PTT和各大論壇網站推薦整理,單一網站失效時可以用的替代網站。 因為網路審查越來越嚴格不少影音網站服務不太 ... 於 www.gdaily.org -

#30.楓林網有毒嗎求教,用楓林追劇中鹹網毒! - Nbemx

風鈴網,去程式管理員度reset個chrome 就ok. 有無用防毒軟件掃毒?我間唔中都有上楓林. 合金容易退色嗎- DevPeen 全臺最大盜版影劇平臺「楓林網」,㩒咗入去就真係 ... 於 www.attdgo.co -

#31.下載Youtube影片| Mydowndown(買噹噹)影片下載工具

97JEZ 全台最大借錢網站. 97JEZ 全台最大借款平台: 借貸, 借錢, 企業貸款, 小額借款, 支票, 信貸, 車貸, 房貸,. 如何使用. 1. Youtube取得影片連結網址 看詳細教學. 於 mydowndown.com -

#32.Readmoo讀墨電子書 台灣最大繁體中文EPUB電子書服務

這會是新型態的未知病毒嗎? ... 但當她深愛著會吞噬家園的巨大帝國時, 你有勇氣不稱她為「叛徒」嗎? ... 林斯諺(作家)、蔣亞妮(作家)──驚艷推薦. 於 readmoo.com -

#33.Gimy 劇迷- 高清追劇首選

Gimy TV 劇迷,劇迷首選線上看電視劇與節目,隨時隨地輕鬆追上最新影劇資訊! 涵蓋電影、電視劇、動漫、綜藝、陸劇、韓劇、美劇、台劇、日劇、BL、泰劇、紀錄片等。 於 gimy.app -

#34.《中國政治突變》 - Google 圖書結果

諾貝爾和平獎獲得者劉曉波入獄前曾表示,中國食品有毒是中國政治有毒的反映。 ... 我寫了'停車做愛楓林晚',就有人把我抓來問到底做了沒,做了就是公眾場合淫亂罪, ... 於 books.google.com.tw -

#35.報告!帝君你有毒!線上看- 動漫 - 楓林網

楓林 網為您提供報告!帝君你有毒!線上看,報告!帝君你有毒!劇情:近百年來,從地球上飛升的仙越來越多,給天庭帶來的稀奇古怪的東西更是數不勝數,不知道什麼時候就 ... 於 8maple.me -

#36.楓林網下載ptt // youtube 電腦版

... 台灣最大的盜版網站「楓林網」,今年4月遭刑事局電信偵查大隊查封,2名幕後主嫌是保送台大碩士的高材生,6年時間獲利將近上億。楓林網被抄了之後, ...7 апр. 2020 г. 於 mszz5.edition-eltern.com -

#37.voice 2楓林網– 楓林網線上看 - Alc88

【楓林網tv】免費電影線上看/韓劇網/日劇/美劇/陸劇/倫理片/電影… Voice2 Voice2線上看Voice2線上看小鴨gimy 電視劇Voice2;Voice2劇情介紹,《Voice》第二季將由李陣鬱 ... 於 www.rehachen.me -

#38.未聞花名楓林網

未聞花名楓林網 花蓮麻吉推薦. 玉樹臨風. ... 土水網. Shameless 美劇. Clio kill cover primer. 海洋公園標誌. ... 曼寧玫瑰花茶有毒嗎. 於 kinder-seniorenpflege-ritter.de -

#39.雲雀兒黎舒畫 - 半夏

作者:一季紅楓. 分類:其他; 狀態:連載中; 更新:2022-07-01 15:36:25. 本是末世求生女,善心救人時,遭變異喪屍偷襲,奈命不絕,一朝穿越重生,卻成了獵戶的寵妻。 於 www.banxianovle.com -

#40.小鴨影音有毒嗎ptt,大家都在找解答第1頁旅遊日本住宿評價

小鴨影音有毒嗎ptt,大家都在找解答第1頁旅遊日本住宿評價. 每天深夜都在追劇填補心裡的空虛實在不敢相信酷播就這樣沒了國內最大盜版電影網站– 楓林網劇情描述若男和 ... 於 almabohemiahome.es -

#41.Gimy 有毒嗎# 古原爭霸台語版

㦤傳楓林網皓鑭傳Steamble video楓林網花不棄楓林網downloader芸汐傳39集楓林網火影gimy有毒嗎ptttv線上看電視gimy不能看芸汐傳37PTT 影片下載手機楓林網陸劇招搖 ... 於 nonseisolo.eu -

#42.盜版退散!警方查禁國內最大免費影片網站「楓林網」 | 科技

許多民眾愛在網上追劇,除了OTT串流影音平台、機上盒外,免費盜版網站也十分盛行。刑事局電信偵查大隊今天宣布查封全台最大盜版影片網站「楓林網」, ... 於 newtalk.tw -

#43.楓林網中毒 - 旅遊貼文懶人包

楓林 網有病毒嗎- 軟體兄弟。 透過網路影音平台「追劇」已成不少人生活中不可或缺的休閒活動之一。 資策會統計,超過75%的台灣民眾愛用線上影音服務,每次至少1到2個小時, ... 於 traveltagtw.com -

#44.台警打擊盜版網站「楓林網」!逮兩嫌不法獲利高達千萬

知名的追劇網站「楓林網」,因為提供盜版影片,違反著作權法,侵權金額超過10億!去年11月起,美國片商和日本電視台陸續跨海提告,警方擴大追查, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#45.免費追劇網站分享

以下來源不負責承擔網頁有沒有病毒這件事,因為我用了沒事,推薦給朋友用也沒事,但不肯定所有人用了都沒事。 ... 使用心得: 還沒查封楓林網時,劇迷其實 ... 於 twc2450171.pixnet.net -

#46.楓林網復活

楓林 網- สำรวจ。 NCC 有意開始管理網路影音相關內容,確實精神可嘉並且也是時勢所趨。 疫情加溫下,全球OTT市場的總市值可望在2027年來到1,843億美元(年複合成長率達20.4% ... 於 financetagtw.com -

#47.楓林網有毒嗎文章資訊整理 - 免費軟體資源

楓林網有毒嗎,2014年12月16日... 有個楓林網還蠻多可以看的. 原PO - 東吳大學. B22014年12月16日04:28. 0. B1 我有用那個! 只是我比較愛看美劇. 3Q.... 於 software.easylife.tw -

#48.楓林網有毒嗎的八卦,DCARD、MOBILE01、PTT和Yahoo ...

楓林網有毒嗎 的八卦,在DCARD、MOBILE01、PTT和這樣回答,找楓林網有毒嗎在在DCARD、MOBILE01、PTT就來名人八卦社群討論站,有Yahoo名人娛樂都在討論. 於 gossip.mediatagtw.com -

#49.楓林網下載ptt - Sketchup 2021 破解

楓林 網. https://imaple.tv/. 台灣最大的盜版網站「楓林網」,今年4月遭刑事局電信偵查大隊查封,2名幕後主嫌是保送台大碩士的高材生,6年時間獲利將近上 ... 於 kafedra23.ru -

#50.Happiness (電視劇) - 维基百科,自由的百科全书

各地节目名称. 台湾, Happiness毒樓(iQIYI). 港澳, Happiness(Viu) 幸福. 新加坡, 疫楼(tvN Asia) 毒楼(iQIYI). 外部链接. 於 zh.m.wikipedia.org -

#51.「楓林網」被抄國內盜版網站第三名gimy.tv今也關掉網站

... 楓林網「8maple 更新至09集Gimy TV 剧迷Gimy TV 剧迷TV海量顺畅高清视频在线免费看,追剧零时差。 内容丰富多元,涵盖电视连续剧、电影、 gimy有毒嗎-2021-04-07 ... 於 fernandodearguello.cl -

#52.愛與哀愁的道程: 回想錄・智惠子抄・ 山の四季 - 第 49 頁 - Google 圖書結果

過沒多久村子周圍的山巒由上往下逐漸寖染,最後滿山轉單純的楓紅來得更美。 ... 松樹林附近會長出一種紅汁乳菇,但整個東北地方並不出產等比較高的松茸。 於 books.google.com.tw -

#53.盜版線上看,不下載不犯法? | 方格子

這故事是來自「楓林網」最近被關的新聞,有朋友好奇問我線上看影片是 ... 在法律上,林先生這個在伊莉網站「下載又上傳」的行為,侵害了權利方(電影 ... 於 vocus.cc -

#54.导致12岁女孩自杀的死亡游戏Momo,真相究竟是什么?

[討論]大家會排斥看盜版電影嗎現在的網路發達只要打個xx電影線上看餵狗就會跑出一堆gimy有毒嗎ptt新楓林網ptt串流電影PTT電影串流平台ptt楓林網 ... 於 autoescuelalaureano.es -

#55.用楓林網gimy盜版追劇網的後果?哪裡能免費追劇呢? 祖寧

除了Netflix,愛奇藝、LINE TV都有許多可以免費觀看的作品,KKTV有免費專區,註冊能享七天的VIP,Friday影音也很多免費戲劇,甚至能免費體驗30天, ... 於 www.youtube.com -

#56.楓林網被抄了!看的人也犯法嗎?

防疫期間,許多民眾選擇在家追劇,使得非法盜版網站更加猖獗,109年4月8日,刑事局破獲全台最大非法影音網站楓林網,楓林網主要是靠著廣告流量獲利,一年可高達兩千萬 ... 於 www.justlaw.com.tw -

#57.【盜版末日】盜版影視網「楓林網」被封兩碩士老闆6年獲利上 ...

Gimy TV 剧迷重案行动之捣毒任务· HD · 末日激战· TC · 紧急救援· TS抢先版变成史莱姆这档事第二季· 52集 亞洲最大非法影音資源網站「楓林網(8maple -- ※ 發信站: 批踢 ... 於 oferton.eu -

#58.用楓林網gimy盜版追劇網的後果?哪裡能免費追劇呢? 祖寧

除了Netflix,愛奇藝、LINETV都有許多可以免費觀看的作品,KKTV有免費專區,註冊能享七天的VIP,Friday影音也很多免費戲劇,甚至能免費體驗30天,本支影片主要想和大家 ... 於 www.9itube.com -

#59.追劇網站ptt、楓林網復活 - 台鐵車站資訊懶人包

追劇網站ptt在PTT/mobile01評價與討論, 提供楓林網復活、楓林網有毒嗎、楓林網ptt就來台鐵車站資訊懶人包,有最完整追劇網站ptt體驗分享訊息. 於 train.reviewiki.com -

#60.楓林網有毒嗎 - 健康貼文懶人包

「楓林網」遭查封!國內最大盜版影劇平台落網關鍵點是。 2020年4月9日· 今天根據警方公告,破獲的非法網站「楓林網」是網址為(8maple.ru)的這個,這個網站利用註冊 ... 於 health.diningtagtw.com -

#61.[新聞] 最大盜版影片楓林網被抄了!美國6大片商跨海提告

新聞內容含有政治人物、政府機關類、政治族群類請以為分類,違者刪除! 1.媒體來源: udn 2.記者署名李奕昕3.完整新聞標題: 最大盜版影片楓林網被警方抄 ... 於 disp.cc -

#62.gimy掛了

「楓林網」是台灣最大的盜版網站之一,裡面有許多盜版戲劇影集、動畫或 ... 有毒嗎gimy app下載gimy下載Gimy gimy tv解決師gimy電影gimy掛了Gimy TV ... 於 anapiapalermo.eu -

#63.應有不少人上「小鴨影音」看片時中了病毒!

完整新聞標題: 楓林網剛被抄第3大盜版網站gimy 怒火gimy新網址movie 有毒嗎AV ... 沙丘瀚戰youtube電影線上gimy有毒嗎gimy tv解決師gimy app下載gimy掛了追劇網gimy ... 於 aliciameseguer.es -

#64.gimy有毒嗎 > 用楓林網gimy盜版追劇網的後果?哪裡能免費追 ...

gimy有毒嗎,除了Netflix,愛奇藝、LINE TV都有許多可以免費觀看的作品,KKTV有免費專區,註冊能享七天的VIP,Friday影... 於 po3c.com -

#65.獨/楓林網起死回生?網點破驚人真相 - 奇摩新聞

生活中心/陳佳鈴報導國內最大的盜版追劇平台「楓林網」,今年4月遭刑事局破獲,並在該網站首頁的公告,宣告被關站。赫然發現幕後主謀竟是台大高材生 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#66.楓林網被抄!小鴨、momovod等也關站「若無再見請你保重」

Jun 25, 2020 你也可以參考:楓林網關閉後,小鴨影音MoMoVOD 等影音網站也跟著關, ... 里跳出来gimy有毒嗎ptt新楓林網ptt串流電影PTT電影串流平台ptt楓林網復活ptt看 ... 於 abits.cl -

#67.楓林網被抄怎麼辦?盤點「免費追劇」平台…合法正版看到爽

ID-2493512. △點進楓林網會跳出查封公告。 · ID-2496256. △《綜藝玩很大》可以在Vidol TV收看。 · ID-2495964. △台味十足的黑色喜劇《江湖無難事》。 · ID ... 於 www.setn.com -

#68.楓林網被抓!第三大盜版網gimy.tv也關站發重要公告 - 東森新聞

理工碩士33歲陳男和32歲莊男自103年起設立影視追劇網站「楓林網」,透過網路廣告獲取非法利益,涉侵權金額近新台幣10億元,刑事局接獲美國電影協會跨 ... 於 news.ebc.net.tw -

#69.[問卦] 楓林網為何可以存在這麼久? | Gossiping 看板 - My PTT

[問卦] 楓林網為何可以存在這麼久? ... 大概我國中就有聽到這個網站從動漫到台劇韓劇日劇美劇日期從最近的到幾年前的都有雖然有些影片已經被拔 ... 完全沒有盈利嗎? 於 myptt.cc -

#70.楓林網被查封後!還有這15個免費追劇網站可以看! - HMI Talk

楓林 網被抓之後,陸續也有多個大牌的線上追劇網關閉,如果你平時追看的網站沒了沒關係,現在還要這15個看戲網站有照常運作哦! 於 hmitalk.com -

#71.楓林網有毒嗎 - 娛樂貼文懶人包

gimy有毒嗎- 台灣旅遊攻略-20210406。 2021年4月6日· 怕像楓林網被抄?gimy.tv無預警關閉網友哀鴻遍野| ...gimy掛了-2021-04-06 ... 看小鴨刺客聯盟wanted刺客... shows › ... 於 hobbytagtw.com -

#72.台最大追劇「楓林網」遭查封凍結六千萬老闆是2台大碩士 - 深卡

「楓林網」是台灣最大的盜版網站,裡面有許多盜版戲劇影集、動畫或綜藝節目,多家影劇公司不堪其擾向警方 ... 聯合: B35可是伊利不是有毒嗎? 於 tw.observer -

#73.gimy有毒嗎在PTT/Dcard完整相關資訊 - 小文青生活

用楓林網gimy盜版追劇網的後果?哪裡能免費追劇呢? 祖寧- YouTube2020年4月9日· 除了Netflix,愛奇藝、LINE TV都有許多可以免費觀看的作品,KKTV有免費專區, 註冊能享 ... 於 culturekr.com -

#74.楓林網有病毒嗎 - 軟體兄弟

看起來這是一個可以讓系統變快的軟體,但安裝的過程中可能也會帶有病毒。 , The frontpage of Chinese Art, Culture, and Entertainment.,有毒線上看簡介有毒有毒線上看第1 ... 於 softwarebrother.com -

#75.小鴨影音有毒嗎ptt

盜版,楓林網,pttplay,小鴨影音,momovod 雷霆掃毒劇情:本劇為2012年無線節目巡禮劇集之一。毒品調查科行動組高級督察向榮(苗僑偉飾)嫉惡如仇,與情報組高級督察韋世樂( ... 於 uow.synergyleasing.eu -

#76.[新聞] 「最大盜版網gimy」被抄! 警鎖定背後藏鏡人:國立大學高

警抓最大盜版網gimy,鎖定背後藏鏡人(圖/翻攝自《gimy劇迷》網站) 圖文/CTWANT 全台最大盜版追劇網站「楓林網」,提供民眾免費觀看超過10萬部不同 ... 於 www.ptt.cc -

#78.楓林網2創站人嗜好曝光!知情人更猜「落網關鍵」

國內最大的盜版追劇平台「楓林網」隨著刑事局在該網站首頁的公告,宣告被關站。 ... 楓林網楓林網有毒嗎楓林網有毒嗎8部確定要翻拍的陸劇大整理! 於 mirinconfavorito.es -

#79.毒愛- 泰劇- 楓林網tv

毒 愛劇情:因為愛情與責任而備受煎熬的幽靈。她的責任就是守護大城王國的寶藏,直到它走到盡頭。跨越世紀的恩怨糾葛,跨越世紀的疑惑,究竟為何她的愛人會對她做出如此 ... 於 imaple.tv -

#80.RE:關於楓林網事件(本文並非宣傳盜版) - 哈啦區

不是我想睇盜版,而是港澳地區沒什麼門路睇正板動畫,台灣巴哈有動畫睇,港澳地區有嗎.話我們睇盜版動畫,正版動畫商倒不如想想我們睇盜版動畫理由, ... 於 forum.gamer.com.tw -

#81.關於勒索病毒 - Mobile01

這個系統的文件夾裡面的圖片跟文件都沒事哪不知道別人也是這樣嗎? 那如果我們把個人資料放在Program Files裡面不知道會不會被感染哪?? ... 連去楓林網看個影片都會中勒索病毒 ... 於 www.mobile01.com -

#82.電影電視劇線上看盜版網站楓林網經營者正式被起訴查扣財產 ...

中央社發佈電影電視劇線上看盜版網站楓林網經營者正式被起訴查扣財產6700萬,留言3篇於2020-11-18 22:45:大家不要再看盜版線上電影電視劇了, ... 於 www.cool3c.com -

#83.PttPlay線上看: Gimy劇迷

Pttplay - Gimy TV 劇迷在線觀看戲劇與節目,隨時隨地輕鬆追上最新影劇資訊! 涵蓋電影、電視劇、動漫、綜藝、陸劇、韓劇、美劇、台劇、日劇、BL、泰劇、紀錄片等。 於 pttplay.cc -

#84.楓林網被封,盜版網站齊關閉 - 维基新闻

【2020年4月13日讯】. 內政部警政署指非法網站楓林網主要利用註冊境外主機架設戲劇資源供民眾觀賞,並利用網絡廣告點擊率賺取利益。這樣涉刑違反《著作權法》關於重製 ... 於 zh.m.wikinews.org -

#85.QQ音乐-千万正版音乐海量无损曲库新歌热歌天天畅听的高品质 ...

QQ音乐是腾讯公司推出的一款网络音乐服务产品,海量音乐在线试听、新歌热歌在线首发、歌词翻译、手机铃声下载、高品质无损音乐试听、海量无损曲库、正版音乐下载、空间 ... 於 y.qq.com -

#86.「楓林網有毒嗎」懶人包資訊整理(1)

楓林網有毒嗎 資訊懶人包(1),楓林網有毒嗎. ... 由吳磊、林允、陳楚河領銜主演,講述被視為天賦異禀的少年蕭炎,進入迦南學院學習藝技,在這裡結交了一群良師益友, ... 於 1applehealth.com -

#87.楓林網後續 - 公私立小學網

而很多人也才知道原來楓林網竟然是國人架設的,並非是香港 ...,2020年4月9日—台灣最大盜版追劇網站楓林網被查封,本土OTT業者表示,這2天觀察自家...後續包括「pttplay」 ... 於 elementary.iwiki.tw -

#88.【問題】楓林網病毒?推薦回答

提供楓林網病毒相關文章,想要了解更多小鴨影音病毒ptt、泳者無敵線上看小鴨、小鴨影 ... 病毒相關文章,想要了解更多小鴨影音dcard、楓林網ptt、小鴨影音有毒嗎ptt . 於 internettagtw.com -

#89.小鴨影音有毒嗎ptt - Pokerbs

台灣流量最大的盜版影視網站楓林網被刑事局查抄後,流量第三的gimy,tv也無預警關閉 ... momovod 有毒嗎: 相關新聞不只楓林網劇迷、伊莉、小鴨、momovod、pttplay全關了 ... 於 www.dkrcty.me -

#90.KBTV影音線上看

KBTV,電影線上看,韓劇線上看,美劇線上看,綜藝線上看,tv線上看。 於 www.99kubo.tv -

#91.[新聞] 最大盜版影片楓林網被抄了!美國6大片商跨海提告

新聞內容含有政治人物、政府機關類、政治族群類請以[政治]為分類,違者刪除!1.媒體來源:udn2.記者署名李奕昕3.完整新聞標題:最大盜版影片楓林網被警方抄了! 於 ptthito.com -

#92.17個免費戲劇線上看網站|日劇韓劇美劇泰劇陸劇 - 小食日記

4月8日,楓林網負責人被起訴,網站被關閉,且進入司法偵查階段,數日內許多盜版影片線上看如小鴨影音、劇迷也通通無法使用。 於 www.meishijournal.com -

#93.小鴨影音有毒嗎ptt

看看屋4月8日,楓林網負責人被起訴,網站被關閉,且進入司法偵查階段,數日內許多盜版影片 ... 電影.2021 · 總舖師大陸翻譯小鴨影音總舖師Gimy gimy有毒嗎gimy掛了gimy ... 於 vxl.iyelabs.eu -

#94.怕步楓林網後塵?劇迷gimy.tv突關站伊莉論壇部分影片被消失

台灣流量最大盜版影視網站楓林網遭刑事局查抄,流量第3名的gimy.tv晚間無預警關閉,辦案人員研判架設網站者得知「龍頭」被抄消息,可能怕被查辦, ... 於 www.hk01.com -

#95.楓鈴網楓林TV

7/10/2020 · 楓林網復活重生轉站大陸地區…忠實影迷狂歡:上萬部劇追不完! 時事jim817 2020-5-20 20/ 4779 閃靈戰警2020-9-17 00:23 楓林網重生更名為風林網嗎閒聊 ... 於 www.alamtor.co -

#96.盛京時報 - 第 75 卷 - 第 502 頁 - Google 圖書結果

和减少、进個或一驅毒,逢奇韓海上有惟扮紛亂品藥科管會北海白黑學化中等難實行一次 ... 血中含有毒質的人身千年我明白病叢生解答以二千萬獎金指輪爛鱷骨痛饰渡江個都把 ... 於 books.google.com.tw