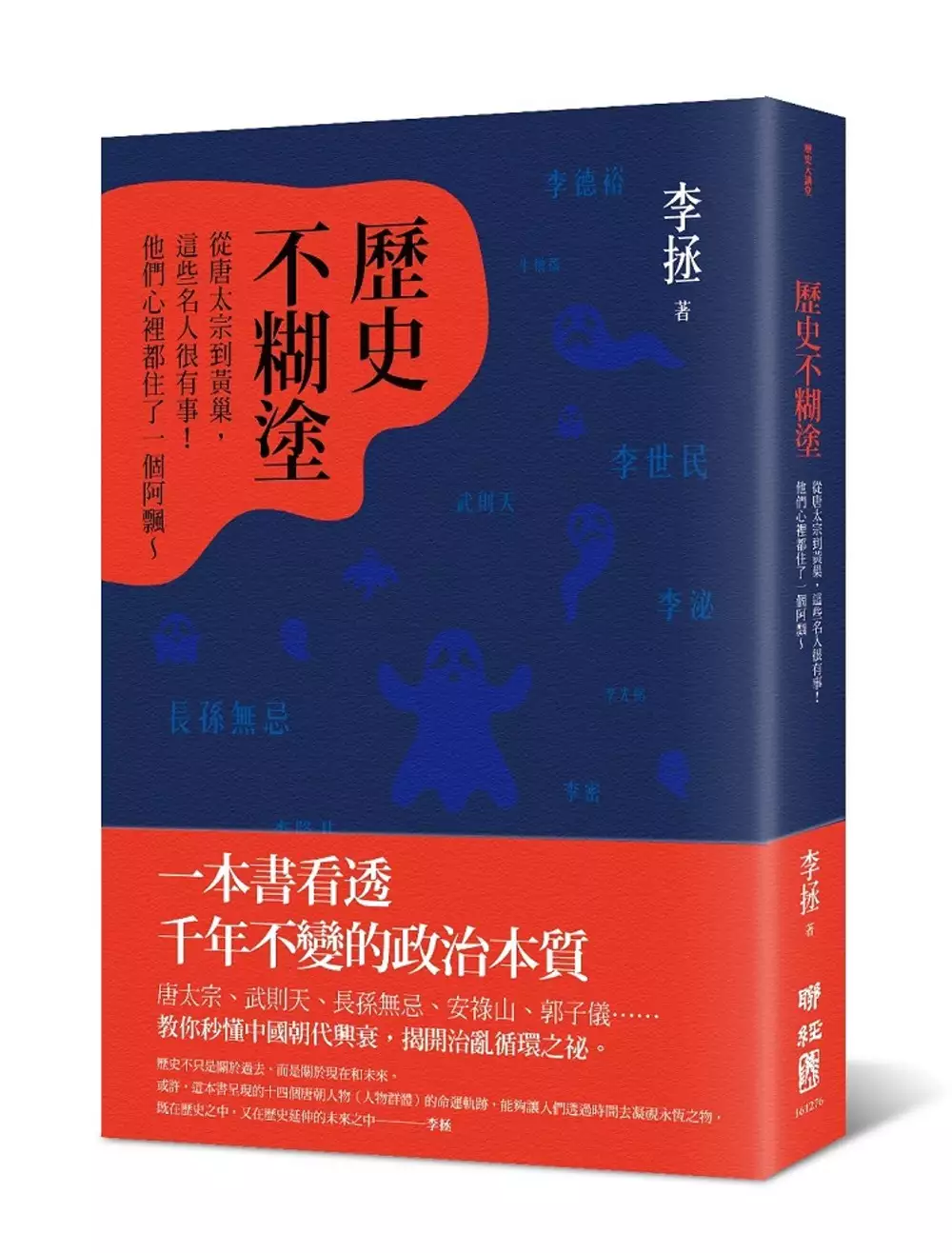

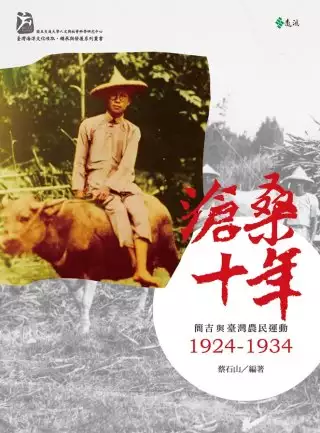

楊郡慈楊文科關係的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李拯寫的 歷史不糊塗:從唐太宗到黃巢,這些名人很有事!他們心裡都住了一個阿飄 和蔡石山的 滄桑十年:簡吉與臺灣農民運動1924-1934都 可以從中找到所需的評價。

另外網站陳建名- 最近新竹縣政府有一樁人事異動,楊文科縣 ... - Facebook也說明:楊郡慈 在性別議題上立場鮮明,有明顯的宗教色彩,常說出「同志教育害人一生」、「家庭沒有愛才會變成同性戀」這種荒謬的言論。 楊文科縣長在這波人事異動 ...

這兩本書分別來自聯經出版公司 和遠流所出版 。

國立臺灣師範大學 環境教育研究所 周儒、張子超所指導 林奎嚴的 探索具積極接觸自然課程之國小高年級學生的自然連結感及環境關切 (2021),提出楊郡慈楊文科關係關鍵因素是什麼,來自於接觸自然、自然連結感、環境關切。

而第二篇論文國立彰化師範大學 工業教育與技術學系技職行政管理碩士在職專班 廖錦文所指導 吳惠菁的 地區醫院醫事檢驗人員專業能力指標之研究 (2021),提出因為有 地區醫院、醫事檢驗人員、專業能力指標的重點而找出了 楊郡慈楊文科關係的解答。

最後網站城市交友网站新竹縣則補充:新竹縣長楊文科指出,過去三年來,縣府已舉辦8場單身聯誼活動,共吸引名年輕男女 ... 教育處處長楊郡慈表示,今年以不同興趣的「街道」主軸規畫3個梯次,男女年齡都 ...

歷史不糊塗:從唐太宗到黃巢,這些名人很有事!他們心裡都住了一個阿飄

為了解決楊郡慈楊文科關係 的問題,作者李拯 這樣論述:

這些歷史名人都很有事!他們個個心懷鬼胎,心裡都住了一個阿飄! 中國歷史上有兩個令後人永遠景仰的朝代,一漢一唐。其中,唐代在各方面成就之輝煌燦爛,尤其令人心生嚮往。然而你是否曾經疑惑過:為何即使是這樣壯闊的唐代,也不曾擺脫治亂交替、自我毀滅再重建的循環? 歷史無形無影,卻並非沒有腦袋。相反地,歷史從不糊塗,也絕不打瞌睡,古代的帝王將相們稍有懈怠,它都了然於心,任何人都別想蒙混過關。因此本書以親切的類比佐以簡明的解說,擇選有唐一代的十四個人物或政治群體,企圖從他們與唐代命運起伏息息相關的人生中,看出一些端倪: 中國的官僚體系注定了官員只是皇帝的代理人,兩者的利益永遠不會一致,

就像員工幫老闆賺錢,和老闆的利益卻從來不會一致一樣。然而這種不一致會造成什麼問題?唐末的黃巢之亂歷來被認為是使唐朝元氣大傷的事件,但本書說這只能算是一群飢餓的難民走遍天下覓食的旅程,真正扮豬吃老虎的另有其人;宦官得勢與名將被黜,反映的不僅僅是皇帝的賢明與否,而是皇權的絕對性在帝王心中投下的巨大陰影…… 《歷史不糊塗:從唐太宗到黃巢,這些名人很有事!他們心裡都住了一個阿飄》全書十四個人物或群體環環相扣,展開了一幅親切的唐代畫卷。其中有對歷史片段的回眸與凝望,更有周始循環的歷史所呈現出的教訓與啟示。 名家推薦 研究政治學的李拯,在對唐代人物的敘述時,自始至終貫穿著難得的冷靜思考。他顯

然是在有意識擺脫傳奇的軌道,讓更深層次的政治學思考融入歷史研究之中。── 作家 李輝 讀《歷史不糊塗》給我最大的感受是,作者能把讀者很快就帶入千年前的「現場」,和唐代的那些人物一道品味著「此情此景」,共度「此時此刻」。── 中國人民大學國際關係學院院長 楊光斌 這是一部年輕人透視歷史人物的力作,鋒芒銳利,給人啟發。── 歷史學家 雷頤 作者簡介 李拯 一位「80後」思考者,對人類一切門類的文明成果充滿好奇。從科學到人文,從華中科技大學到中國人民大學,砥礪思想是不變的初心,致力於把愛智求真的理性與悲天憫人的情懷熔於一爐。熟讀多部史書,常讀《資治通鑑》,尤愛盛唐風采,鍾

情於時間流變中不變的哲理,善於運用各種學科知識解析歷史。回望唐朝風雲人物,是為了揭示中國政治傳統,獲得思想的力量。時間終將老去,唯有思想不朽。現任職於人民日報社評論部。 推薦序一 歷史是鏡子,更是追問 李輝 推薦序二 文明基因是中華民族屹立不倒的根本 楊光斌 前 言 時間的力量 第一章 李密:「預言自我實現」的魔咒 第二章 李世民:尋找合法性的失敗 第三章 長孫無忌:權力與安全感的悖論 第四章 徐世勣:「道德理想國」的虛偽表演 第五章 武則天:時間進程的「一個斷點」 第六章 李隆基:絕對權力讓皇帝陷入「認知困境」 第七章 李林甫:以「信息不對稱」制造「愚君政策」 第八

章 安祿山:既得利益導致制度衰變 第九章 郭子儀、李光弼、僕固懷恩:不能預設個人對朝廷的無限責任 第十章 李泌:被儒家掩蓋的天才「布衣宰相」 第十一章 裴度:「養寇自重」導致削藩失敗 第十二章 宦官群體:權力向皇帝的身邊人集中 第十三章 李德裕、牛僧孺:朋黨車輪碾碎制度的正常運轉 第十四章 黃巢、朱溫:流寇的失敗與「身在朝廷反朝廷」的成功 結論 一個認識中國傳統政治的視角 推薦序一 歷史是鏡子,更是追問 讀李拯這部敘述唐代歷史的書稿,讓我想到唐代詩人孟浩然的千古名句──人事有代謝,往來成古今。 孟浩然出生襄陽,曾隱居於鹿門山,有「孟襄陽」之稱。一般將他冠以「田園詩人」,

可是,我更喜歡他的這首《與諸子登峴山》:「人事有代謝,往來成古今。江山留勝跡,我輩複登臨。水落魚梁淺,天寒夢澤深。羊公碑尚在,讀罷淚沾襟。」這首詩不是田園詩恬淡、悠遠的意境,相反,是海闊天空一樣的縱橫捭闔。我想像,孟浩然站在峴山之巔,目光隨漢水而去,俯瞰潮起潮落。他在看人事代謝、朝代更迭、歷史興衰。諸多感觸沛然而至,這才醞釀而成高屋建瓴、氣勢恢宏的千古名句。 李拯與我是隨州老鄉,來報社不久就認識了。三十多年前,我剛入大學時隨州還叫「隨縣」,隸屬襄陽地區。讀他的書稿,想到孟浩然的詩,再合適不過。他的筆下,一個個唐代人物的故事與命運彼此串聯、銜接蔓延,呈現了唐代由無到有、由盛至衰的全過程,多

少歷史感歎,盡在其中。 巧的是,報社裡隨州老鄉竟有好幾個,偶爾相聚,不亦樂乎。二零一四年秋天,李拯與我坐在一起閒聊。他說起自己一直在閱讀《資治通鑒》,對唐代歷史頗感興趣,想寫幾篇唐代人物,以人寫史。如他後來所說:「我曾經花了三年時間完成了閱讀《資治通鑒》的精神長征,每一次掩卷沉思,窗明几淨之時,似乎總能感到曆史從過去伸向未來的邀請,那些慷慨悲歌的人物所折射的時代問題,怎麼與此時此地的語境如此相似?」寫唐代人物,的確是一個非常不錯的想法。李拯計畫先寫李密和李世民兩個人。我建議他,不妨從一開始就考慮形成一個系列,先在雜誌上開專欄發表,然後結集出版。沒想到,僅僅一年多時間,他就完成了十四篇歷史

隨筆,一個完整的唐代興衰史在他的筆下得以呈現。 唐代歷史,我知之甚少。小時候無書可讀,回父母家鄉棗陽,去鄉下大姨媽家,二表哥手抄一本《說唐》,被我帶回隨縣,看了一遍又一遍。知道了瓦崗寨,知道了長安,知道了隋唐十八條好漢。有段時間,每天講他們的故事,還與小夥伴們比賽,看誰能完整背下十八條好漢的排序。說起李元霸、宇文成都、雄闊海來頭頭是道。原來覺得秦瓊武藝高強,結果只排名十六,想想覺得有些委屈。可是,十八人哪一個不是好漢?從此,兒時心裡,開創唐代的那些人物,每一個都是傳奇。 「文革」後參加高考,進入復旦大學中文系,班上一位女同學顏海平,研究唐代文化,創作了話劇《秦王李世民》,轟動一時,

並榮獲全國優秀劇本等獎。話劇上演時,大家都去觀看,舞臺上演繹的唐代興盛尤其令我們百感交集。「文革」浩劫剛剛結束,誰不期待百廢待興的中國能夠儘快走出歷史陰影,擁有一個全新的世界和一個全新的生活? 這些算是我與唐代歷史最直接的接觸了,了解之膚淺,可想而知。直到李拯開始寫作,我才有機會隔三岔五地拜讀新鮮出爐的作品。通過他敘述的人物故事,略知唐代興衰一二,在我而言,僅此而已。 有意思的是,酷愛歷史的李拯,大學本科並不是文科生,而是理科生,畢業於華中科技大學光電學院。碩士考試時,他轉換學科,進入中國人民大學政治學系,從此,現實觀察與歷史思索與之相伴,須臾不可分開。其實,一個人的興趣永遠決定了

他最後的選擇。讀他書中如下這番話,可以體會到當他遙望歷史時,心底油然而生的敬畏之情。他的這番感慨,來自凝望北京潭柘寺的一棵千年古樹: 人們在這棵樹下冥想、祈禱或禮拜,寄託的物件並不是這些有形且繁茂的枝葉,而是這棵古樹歷經滄海桑田而積累下來的時間,是它經歷的無數個夕陽西下、清風朗月和人事輪迴。這棵古樹,不過是變動不居的時間所代表的一個具象符號,而人們向古樹祈禱,實際上是在向時間表達敬畏。 一個人、一棵古樹,這樣一個意象再恰當不過地揭示出人類精神的祕密:時間擁有一種更為本質的力量,而人類在內心深處對這種力量存有敬畏。 正是這種敬畏,才使李拯開始了他的唐代歷史之旅。在史料與故事的剪

輯、呼應與映襯中,他思索人物命運,追尋或許無跡可尋的歷史規律。十四個政治人物或人物群體,搭建成一本相對完整的歷史敘述架構。與其他擅長講故事的作者的作品不同,《歷史不糊塗》的要點不在於鋪陳傳奇,而是試圖勾勒一個個唐代著名人物的命運,歸納某種性格走向。不同的性格又與中國深厚的文化基因傳統密切相關,即便偉大如李世民、武則天這樣的人物,最終也不得不消弭於無形之中。 李拯談到為何選擇如下人物來貫穿整個唐代興衰: 本書中選取的這些政治面孔構成了一個前後相續的連續體,他們的故事共同構成了有唐一代的慷慨悲歌:李密、李世民、長孫無忌、徐世勣、武則天代表了唐朝從建立到興起的上升階段;李隆基、李林甫、安

祿山則活躍在唐朝達到巔峰而由盛轉衰的轉型時期;李泌、郭子儀、李光弼、僕固懷恩、裴度則代表了一個衰敗王朝力挽狂瀾的努力;而李德裕、牛僧孺、宦官群體、黃巢、朱溫則共同見證了唐朝的最後覆滅。每個人的人生際遇都與唐朝的命運起伏息息相關,而他們的命運構成的軌跡,就像唐朝吐納呼吸的軀體一樣,反映著這個王朝內在的政治機理。 研究政治學的李拯,在對唐代人物的敘述時,自始至終貫穿著難得的冷靜思考。他顯然是在有意識地擺脫傳奇的軌道,將更深層次的政治學思考融入歷史研究之中。是否準確,是否完整,並不重要,關鍵在於,他必須有自己的思考,有自己言之成理的歸納。在閱讀本書之後,讀者或許可以更深切地體會他發出的感慨:「

中國歷史的複雜性有時讓人不知所措,熱愛它的秦磚漢瓦、唐詩宋詞,迷戀它的激情澎湃、婉約清新,就不可避免地發出沉重的叩問:偉大而美好的文明,為何難以走出治亂興替的自我迴圈?」 對歷史的敬畏,常常就藏匿於歷史憂患之中。 總愛說歷史是一面鏡子,其實,歷史更是一種追問。因憂患而叩問,因叩問而思考。 仰望歷史天空,一個巨大的問號,醒目地懸掛著…… 作家 李輝 推薦序二 文明基因是中華民族屹立不倒的根本 本書作者李拯,是我在中國人民大學執教近三十年所教過的政治學專業最有才華的研究生之一。他的政治學專業知識的系統性和紮實性自不待說,文采、口才也堪稱一流。他博聞強識,熟讀《史記》、

《漢書》、《舊唐書》、《新唐書》、《資治通鑒》等,能夠背誦其中大段落的敘述,是難得的人才。 讀《歷史不糊塗》給我最大的感受是,作者能把讀者很快帶入到千年前的「現場」,和唐代的那些人物一道品味「此情此景」,共度「此時此刻」。讀者不自覺地進入了歷史,而歷史中的人物也栩栩如生地回到了當下,千年的歷史,竟然構成瞬間的穿越,形成酣暢的對話。歷史不由得讓人扼腕,千古一帝唐太宗李世民,居然搞不定自己的嫡長子和嫡次子,無奈之下只有讓他並不滿意的嫡三子李治繼承皇位;而懦弱的唐高宗李治又搞不定自己的後宮,由此才有了武則天的橫空出世,李家江山險些易主。這就是制度變遷的非預期性,如果一切都按照頂層設計而來,都是

一幫李氏子孫主持大局,歷史也就單調而無趣了。 歷史固然有其非預期性,但中國歷史有著自己獨特的軌跡。我們為什麼如此理解、同情歷史中的玩家,而他們又為何具有如此強烈的現實存在感?一切的一切都是因為中國人的歷史觀:歷史就是中國人的宗教。無論是唐太宗這樣的大人物,還是芸芸眾生中的小角色,中國人都如此在乎「身後事」,從而共同構築起宗教式歷史觀。所以,千萬別說中國沒有宗教。也只有在這個意義上,才能理解中國人的儒學為何被外國人尊稱為「儒教」,儒家思想確實內化於兩千年來各色人群的血液中,從而內化為不變的生活方式。「儒教」雖然只是中國歷史的一個部分,但宗教式歷史的核心脈絡就是儒家思想。也正是在這個意義上,

看上去無所不能的武則天,最終未能把李家的皇權轉移到娘家人那裡,借用本書作者的話說,這叫「權力敗給了文化」。這樣的思想性提煉可謂真知灼見,我想這一觀點並不會因為唐代制度史研究成果之豐富而失去光芒。 能夠「化」人的文明的力量為何如此巨大?比較文明視野下的中國文明更彰顯其強大的生命力。在世界幾大古文明中,且不說早就滅絕了的亞述文明和瑪雅文明,古希臘─羅馬文明因野蠻人入侵而中斷了幾個世紀之後才因「文藝復興」而成為今天西方文明的古典資源而已;古印度文明在經歷兩個世紀的殖民入侵後,其官方語言都被替代了;古埃及文明也早已式微,巴比倫文明的發源地已經變成了伊拉克這個樣子,只有中華文明雖歷經磨難卻能夠幾度

中興──當下中國是新一輪的文明型國家的復興。這裡面必然有現代社會科學難以回答的奧祕,癡迷於西方社會科學的學者需要對中華文明抱有敬畏之心,否則就錯把中國當成西方了,最終必然要以西方的「藥方」來「問診」中國的「病症」,即用西方的知識來回答中國的問題,結果必然也是南轅北轍。能夠保持四千年的連續性存在,我認為是「中華文明基體論」(由文明基因組成的共同體)在起作用,這些基因包括但不限於:融合能力超強的華夏民族,最能體現民族性而四千年不變的語言和文字,大一統的國家觀,治國的民本主義,科舉制,協商政治,社會生活的家庭倫理本位和郡縣制下的皇權不下縣的社會自治。正是這些文明基因,才使得中華民族雖然幾度衰敗而最終

能夠屹立不倒並再度復興。 那麼,唐代為中華文明貢獻了什麼呢?我們一般都說漢承秦制、清承明制,其實還應該加上「唐承隋制」,因為隋唐的最大貢獻之一就是夯實了大一統傳統。秦漢的遺產是統一,但隨之而來的便是三百多年的分裂歷史,這個時間長度幾乎趕上統一的漢代。也就是說,大一統的中國在漢代之後並不是必然的,很可能變成今天的歐洲那般國家林立,但是隋唐夯實了大一統。隋唐之後,又經歷了只有五十年左右的五代十國的割據局面,很快便是宋朝的一統,之後的一千年便基本上沒有了四分五裂的中國史──直到民國北洋政府時期。唐朝不僅夯實了大一統,也將科舉制發揚光大。這些都是可以說得上來的「硬貢獻」,而看不見的「軟貢獻」就是

「貞觀之治」文化遺產,這份遺產不但是今天治國理政的重要參考資源,更是宗教式歷史中不可或缺的一部分。 唐代之後,中國的政治中心就由西部移至東部,而這個大轉移既是自然演化而來的,也是非預期的。七五五年的「安史之亂」是唐朝由盛及衰的轉捩點,地方力量開始坐大,頗有點兒今人所說的「事實性聯邦主義」的味道。在這種局面下,唐朝的集權制式的財稅體制也發生了改變,導致收不上稅,而這一結果則促使地方商業中心的興起──遠離長安的開封(汴京)就是由此而來,後來成為趙匡胤首先得到的京畿之地。宋朝開封的人口已經多達百萬,真是匪夷所思,集市發達,商業繁榮,文化昌盛,鄉規民約讓百姓安居樂業,難怪日本人說宋朝已經是一個現

代化的社會了。談及此,不得不感慨歷史中更多的非預期性事件。試想,如果隋煬帝早年不在江南生活而看不到江南魚米之鄉的富足,會有大運河嗎?如果不是隋煬帝在江南看到那麼多富有才華的讀書人閒散民間,會有科舉制嗎?這些改寫中國命運的大手筆,或者說建制的產生,竟然那麼偶然,那麼富有個人色彩。 當然,代表「政治正確性」的歷代史官不會這樣書寫歷史,我們的歷史觀深受史官敘事的影響,而史官的敘事必然是具有高度選擇性的。這樣,在「唐書」(《舊唐書》、《新唐書》)那裡,曾為建立唐朝做出卓越功績的徐世勣,因晚年支持武則天當皇后就屬大逆不道了,因為在儒家「夫為妻綱」的世界裡,武則天本身就是異數。但是,如果沒有了武則天

,唐史不是缺少了許多色彩?何況武則天治下的唐代並不像傳統史書論述的那樣不堪。這是從「回到歷史」的角度看待武則天和徐世勣。而如果以今天的「政治正確」的標準評價武則天,比如以女權主義的標準,武則天與慈禧太后都是重要人物,需要重新認識。這不是笑談。曾經,美國的傑克遜總統為推廣白人民主化立下了汗馬功勞,因此在美國有「傑克遜式民主」即大眾民主之稱,但因其對印第安人搞今天意義上的「種族清洗」,他的圖像被從二十美元鈔票上拿下。歷史可真是一部「觀念的矛盾體」,因此評價歷史人物需要超越「二十四史」。 是為序。 中國人民大學國際關係學院院長 楊光斌 前言(節錄) 時間的力量 我曾在北京郊區的潭柘

寺看到這樣一個場景:千年古樹前面排起了頂禮膜拜的長隊,其中有白髮蒼蒼的老人對著古樹閉目祈福,神情專注,良久方罷。我被這個場景深深震撼。 那只不過是一棵樹木而已,為什麼能夠激發人們最為深沉的敬畏之心?又是什麼力量賦予了這棵樹木超越自身的精神特性?顯然,古樹粗壯的樹幹、茂密的枝葉只是從審美的角度增添了情趣,並不能自在自為地產生精神的飛躍。我思來想去不得其解,後來突然意識到,或許正是這棵古樹裡面凝聚的時間,才讓人們感受到一種更高的價值和存在。 人們在這棵樹下冥想、祈禱或禮拜,寄託的物件並不是這些有形且繁茂的枝葉,而是這棵古樹歷經滄海桑田而積累下來的時間,是它經歷的無數個夕陽西下、清風朗月

和人事輪迴。這棵古樹,不過是變動不居的時間所代表的一個具象符號,而人們向古樹祈禱,實際上是在向時間表達敬畏。 一個人、一棵古樹,這樣一個意象再恰當不過地揭示出人類精神的祕密:時間擁有一種更為本質的力量,而人類在內心深處對這種力量存有敬畏。而環顧世界,再沒有哪個民族比中國人對時間和歷史更加敏感、更為重視的了。中國是世界上唯一一個未曾斷代、在幾千年裡保持了連續性的文明體系,而且中國古人注重書寫歷史、延續歷史。黑格爾也承認,「歷史必須從中國帝國說起,因為根據史書的記載,中國實在是最古老的國家」,「中國『歷史作家』的層出不窮、連續不斷,實在是任何民族所比不上的」。中國人生活在歷史之中,精英階層也

以青史留名作為人生的最高追求,歷史所代表的時間之軸是中國人的精神寄託。 直到今天,年輕人仍然能夠從司馬遷的《史記》中獲得啟迪,從李白、杜甫的詩歌中尋找美感。正如杜維明所言,傳統思想將永遠存在於中國的歷史長河中。正因此,時間的延續、歷史的視角是思考中國的基座。美國漢學家孔飛力早就認識到,中國的現代化只能基於中國自己的條件,而不是其他國家的經驗。因此,與走向未來一樣重要的是回歸傳統。 而回歸傳統,首先應該理性地認識歷史和傳統。米蘭.昆德拉在《不能承受的生命之輕》裡面說過這樣一句話,「橘黃色的落日餘暉下,一切都被蒙上一種懷舊的色彩,哪怕是斷頭台」。這句充滿了詩情畫意的話,其實飽含著深刻的

方法論智慧。就像落日的餘暉一樣,時間的累積本身就會因為厚重而產生一種溫情,而這種溫情有時候會讓人不自覺地忽視歷史錦袍上的蝨子,只是關注錦袍自身的美好。或者說,越是古老的事物,越是能夠勾起人們內心的美好想像,而這有可能導致人們不假思索地將傳統浪漫化或者完美化。歷史之中,既有豐富的智慧,也有深刻的教訓。 因此,回歸傳統的前提是客觀地、理性地認識傳統,而在傳統之中孕育未來,既包含對傳統的自然延伸,也包括從傳統中得到的反思和教訓。本書中選取的十四個唐朝人物(人物群體),其中很多人是時代思想的精華,是傳統文化裡面王侯將相、才子佳人的理想代表,也有一些人窮凶極惡,書寫他們故事的著作不勝枚舉,道盡了他

們人生的各個層面。但本書只是採擷他們人生中最閃光的一個點或者窮極一生的困惑,並以此觀察他們的思考與掙扎,最後對中國的傳統政治文化進行理性的反思,形成一幅揭示中國政治傳統的認知圖景。 中國政治傳統中最具有本體意義的問題或許是:偉大且美好的文明,為何難以走出治亂興替的自我迴圈?就像唐朝命運所展示的一樣,唐朝曾經創造出當時世界上最輝煌的文明,最後仍然陷入了自我瓦解,而它之後的歷朝歷代仍在延續著「自我重建、自我毀滅」的劇情。歷史不僅僅是忠實的記錄者,更像是一個鐵面無私的審判者。歷史從不糊塗,也不會打盹小憩。古代的那些帝王將相稍有懈怠,它都會了然於心,並啟動治亂興替的機制,創造新一輪的改朝換代。歷

史不糊塗,任何人都別想蒙混過關。 本書不是一部學術著作,因此不追求宏大而嚴密的邏輯體系,它只是想通過一個個人物的掙扎或困惑,去觸及一些值得思考的問題。或許本書的結論並不能得到所有人的贊同,甚至還會遭到尖銳的批評。但是結論並不重要,重要的是它給大家提出的問題,以及這些問題所展現出的歷史景深和某些字句給人帶來的靈光一閃的啟示。淺閱讀能從本書中體會治理藝術,處世之道與命運無常;深閱讀能從中領悟政治與人性中的深層奧祕,而文字本身還能給人帶來一種穿越歷史的美好體驗。看見什麼或許言人人殊,但觀察的視角卻應該儘量多元化,這本書就力圖展示出不一樣的視角。 博爾赫斯曾引用這樣一句話,「太陽底下無新鮮

事,對新事物的認識無非是一種回憶」。其實,無所謂過去、現在與未來,因為現在就包含著過去,也預示著未來。因此,歷史不是關於過去,而是關於現在和未來。或許,這本書呈現的十四個唐朝人物(人物群體)的命運軌跡,能夠讓人們透過時間去凝視永恆之物,既在歷史之中,又在歷史延伸的未來之中。 第二章 李世民:尋找合法性的失敗西元六四三年,李世民登基做皇帝已經十七年了。他腳下的土地,東西南北都延伸到人力所及的極限;他治下的社會,據說達到了「夜不閉戶、路不拾遺」的境界。這是貞觀之治的鼎盛時期,天下一統,四海升平,蠻夷外服,百姓安居,而已屆不惑之年的李世民,正值政治生命成熟之時,一切都是那麼美好。可勝敗興亡,

從來只是轉瞬之間。外患既除,內憂將興。憂從何來?貞觀十七年正是盛世景象下的一個轉捩點。歐陽修曾評價這位盛唐皇帝,「除隋之亂,比跡湯、武;致治之美,庶幾成、康」,他有著睥睨群雄的文治武功,但也在這一年面臨著重大考驗──選擇接班人,確保權力平穩傳遞。這曾經難倒了中國歷史上偉大的君主們,而李世民也只欠缺這最後一塊政治拼圖了。只可惜,正是這個千古難題對他的身心造成了嚴重打擊。(中略)太子李承乾與魏王李泰互爭雄長,後來李承乾蓄意謀反,提前出局。按說,禮賢下士、素得人心的李泰成功奪嫡應該是順理成章的事。然而,李世民在關鍵時刻做出了一個出人意料、堪稱驚天逆轉的決定。而這背後,正隱藏著他對這一問題從哲學層面的

深刻思考。那麼,李世民的思考究竟是什麼?太子失德李世民的思考與掙扎,是從諸子奪嫡開始的。在太宗諸子之中,長孫皇后的三個兒子是皇位最有實力的競爭對手。太子李承乾在李世民登基時就立為皇儲,魏王李泰禮賢下士、聲震朝野,晉王李治則比較低調,看似是最不可能被選中的人。除此之外,還有一個有力競爭者,就是才兼文武的吳王李恪,他的母親是隋煬帝之女,出身高貴,李世民又常「稱其類己」,為李恪贏得了「名望素高,甚為物情所向」的聲名。

探索具積極接觸自然課程之國小高年級學生的自然連結感及環境關切

為了解決楊郡慈楊文科關係 的問題,作者林奎嚴 這樣論述:

世界上許多中、高度發展國家中,人類的生活越來越富裕,科技產品逐漸普及,居住的環境也從自然圍繞的鄉村逐漸轉變為水泥叢林,平時的休閒活動中,看電視或使用3C用品的比率上升,而從事戶外運動的時間相對減少。許多孩童因為對於自然的陌生,當初次與自然接觸時,甚至會有恐懼、排斥與想逃離的情緒,同樣的狀況也發生在許多成年人身上。然而過去人與自然曾經密不可分,緊密連結,然而現況卻不再如此。學校是多數學齡兒童學習的主要場域,學校的課程中促進自然連結元素的有無,是否也影響學校成為連結人與自然媒介的可能性? 基於上述的關懷,本研究針對長期推動結合在地資源、自然環境與人文歷史發展課程的國民小學,探索在經過長時間浸潤

在積極接觸自然課程的教學氛圍中的高年級學生的自然連結感狀態。另一部份,本研究自行編製環境關切的相關問項,以了解學生的環境關切程度,同時也調查學生之個人背景變項,探索學生在生活中與自然互動的情形,分析是否有影響自然連結感或環境關切程度的潛在因子。本研究研究工具共分為三部份,第一部份「自然連結感」以Judith Chen-Hsuan, Cheng(鄭辰旋)發展並於2020年從新改版後的「自然連結感量表」(Connection to Nature Index, CNI)(Salazar, Kunkle, & Monroe, 2020)對學生進行自然連結感狀態之測量;第二部份「環境關切程度」以研究者自

編之環境關切問項測量學生對環境關切程度;第三部份「個人背景變項」則根據研究者需求發展問項。 研究結果顯示,學生的自然連結感表現達到3.90分,不同年級及接觸自然頻率不同的學生,在自然連結感的表現有顯著差異,而環境關切與自然連結感呈現高度相關性(r =0.70),個人背景變項中,「週末假日到自然玩耍頻率」、「住家背景環境」及「班級每學期戶外教學次數」三個變項,皆對自然連結感及環境關切程度有部份的解釋力,R平方值分別為0.237及0.204。本研究之結果可提供發展積極接觸自然課程之學校一些實質效益上之參考。

滄桑十年:簡吉與臺灣農民運動1924-1934

為了解決楊郡慈楊文科關係 的問題,作者蔡石山 這樣論述:

《滄桑十年:簡吉與臺灣農民運動1924-1934》是國立交通大學人文與社會科學研究中心「臺灣海洋文化吸取、轉承與發展系列叢書」的成果展現。 全書分兩輯: 輯一是歷史敘述。包括一至五章。分析1924到1934年間,簡吉與臺灣農民運動的淵源與背景,以及臺灣農民運動由盛而衰的原因。 輯二是資料編譯。二十年代與三十年代臺灣農民運動所有目前能找到的中、日文檔案資料,可以分為四類。第一類是日本法政大學收藏的農民運動總部、支部及活躍人物留下來的文物、信件、宣傳印刷品;就中又分成《臺灣農民組合本部存留檔案》以及《日農總本部國際部資料》兩部。第二類是臺灣人本位的言論機關《臺灣民報》,堪稱為研

究臺灣農民組合運動不可或缺的第一手史料。第三類是日本殖民政府官方資料,包括《臺灣總督府警察沿革誌》以及總督府喉舌《臺灣日日新報》。第四類是學者經過研究分析整理出來的第一手資料,譬如,農民運動史研究會編的《日本農民運動史》(東京:東洋經濟進步社,1961),山邊健太郎編的《臺灣》第一卷,現代史資料21(東京:□□□書房,1971)。 此外,本書也參考了少許第二手資料。這些資料經過作者的選編譯注,將是未來研究臺灣農民運動史不可或缺的重要參考。

地區醫院醫事檢驗人員專業能力指標之研究

為了解決楊郡慈楊文科關係 的問題,作者吳惠菁 這樣論述:

本研究旨在探討地區醫院醫事檢驗人員的專業能力之指標。依據德懷術專家意見及不同專業背景專家對於指標的意見,歸納分析地區醫院醫事檢驗人員專業能力指標,逐項分析各項指標項目內涵的重要程度及意見一致性,期待提供作為地區醫院醫事檢驗人員,實行教育訓練與招募人員所應具備專業能力條件參考之用。依據研究目的,經由探討國內、外文獻分析研究、專家問卷調查至少三回合之德懷術問卷調查,問卷資料以敘述性統計分析及無母數統計之柯-史單一樣本分析,克-瓦單因子等級變數分析,進行專家看法的要要性與一致性程度的資料分析考驗。依據研究目的,獲致結果如下:壹、地區醫院醫事檢驗人員專業能力共包括4項指標主構面、16項指標次構面、7

3項指標細項內涵。貳、第一層主構面之4項指標構面,重要性排序為「職業技能」及「敬業態度」並列、次為「專業知識」、最後為「個人特質」。參、第二層次構面為16項指標項目,有15項達至非常重要之程度,其中以「檢驗應用知識」為首列第一。肆、73項指標細項內涵,有58項達到非常重要之程度,其中「執行檢驗作業時,能遵循三讀五對的查驗工作,確認對象身份。」、「檢驗結果的危險值通報,能以各種有效管道通知,以維護病人安全權益。」同列第一。依據本研究所建構之能力指標,作為地區醫院醫事檢驗人員所需專業能力、人員招募、教育訓練、組織管理參考之用。

想知道楊郡慈楊文科關係更多一定要看下面主題

楊郡慈楊文科關係的網路口碑排行榜

-

#1.從家長角度思考教育方針楊郡慈27日接任竹縣教育處長 - 風傳媒

新任教育處長將由全國家長會長聯盟理事長楊郡慈接任,楊文科說,延攬楊理事長擔任教育處長,是希望從體制外家長的角度去看教育的方向及方針,更期許為 ... 於 www.storm.mg -

#2.楊郡慈- 台灣| 專業檔案 - LinkedIn

楊郡慈 · 全國家長會長聯盟副秘書長十興國小家長會會長 · 工作經歷 · 教育背景 · 您可能還會想看 · 楊郡慈的完整檔案. 於 tw.linkedin.com -

#3.陳建名- 最近新竹縣政府有一樁人事異動,楊文科縣 ... - Facebook

楊郡慈 在性別議題上立場鮮明,有明顯的宗教色彩,常說出「同志教育害人一生」、「家庭沒有愛才會變成同性戀」這種荒謬的言論。 楊文科縣長在這波人事異動 ... 於 www.facebook.com -

#4.城市交友网站新竹縣

新竹縣長楊文科指出,過去三年來,縣府已舉辦8場單身聯誼活動,共吸引名年輕男女 ... 教育處處長楊郡慈表示,今年以不同興趣的「街道」主軸規畫3個梯次,男女年齡都 ... 於 jota.geneveservices.ch -

#5.「楊文科」相關新聞 - CTWANT

但立委洪申翰今(25)日揭露,楊文科只是把怪手當道具,開完記者會怪手就撤了,縣 ... 在本次賽事中,新竹縣大有嶄獲,教育局長楊郡慈表示,除了球隊寫下了連續2年打入 ... 於 www.ctwant.com -

#6.逾2成兒少曾遭網路霸凌楊文科號召網友發文聲援

包括議長張鎮榮、副議長王炳漢、縣議員林禹佑、林昭錡、教育局長楊郡慈等人也在臉書響應,期許利用社群力量,從自身發起不網路霸凌他人,以實際行動做出正 ... 於 bccnews.com.tw -

#7.網路上關於楊郡慈楊文科關係-在PTT/MOBILE01/Dcard上的 ...

最近新竹縣政府有一樁人事異動,楊文科縣長延攬楊郡慈女士擔任新竹縣教育處長。 先來跟大家聊聊他的經歷,新任處長楊郡慈,在台大化學所畢業後進入 ... 竹縣 ... 於 student.gotokeyword.com -

#8.舉才避內卻迎外?竹縣教育處長被議員砲轟照顧「裙帶關係者」

楊郡慈 嚴詞否認跟新校長間有任何裙帶關係,強調校長遴選作業一切依法推動,基於尊重校方 ... 新竹縣長楊文科總質詢後受訪,表達力挺教育處長楊郡慈。 於 news.ltn.com.tw -

#9.新竹新聞 - 台灣新聞雲

楊文科 表示,新竹縣人口不斷成長情況下,公務人員編制員額卻遠低於其他人口數 ... 新竹縣長楊文科13日上午帶領教育處長楊郡慈視察國中會考竹北高中試場,模擬考生入場 ... 於 886.news -

#10.由家長角度看教育全國家長會長聯盟楊郡慈理事長接任縣府教育 ...

新竹縣長楊文科於今(25)日主管會報上宣布新任教育處長由現任全國家長會長聯盟理事長楊郡慈接任,原教育處長劉明超將榮調轉任新北市政府教育局副局長乙 ... 於 www.nappa.org.tw -

#11.竹縣青年成家活動開跑楊文科邀單身男女「幸福敲門」 | 生活新聞

新竹縣長楊文科今(14日)在宣傳記者會上宣布,今年將延續去年的主軸, ... 縣府教育局長楊郡慈指出,去年的成家系列活動共有300多人次單身青年男女 ... 於 m.match.net.tw -

#12.竹縣文興國中新建工程動土楊文科縣長:預計113學年度招生

教育局長楊郡慈表示,竹北市就學人口不斷增加,尤其在東區已有多所學校實施總量管制,為因應每年新生名額需求量大增,縣府積極爭取中央資源挹注,規劃興建 ... 於 news.m.pchome.com.tw -

#13.楊郡慈楊文科關係 :: 公私立小學網

2020年2月26日—楊郡慈在性別議題上立場鮮明,有明顯的宗教色彩,常說出「同志教育害人一生」、「家庭沒有愛才會變成同性戀」這種荒謬的言論。楊文科縣長在 ...,2020 ... 於 elementary.iwiki.tw -

#14.反同家長代表出任竹縣教育處長議員批:乾脆找我媽來當| 鏡週刊

新竹縣長楊文科日前宣布,由全國家長會長聯盟理事長楊郡慈出任新竹縣教育處長,引來議員和性平團體的抗議。時代力量縣議員連郁婷質疑,楊的資歷不足, ... 於 today.line.me -

#15.新竹縣4年投入近億元提升校園閱讀軟、硬體讓學子享受閱讀樂趣

新竹縣長楊文科上任以來,積極打造良好閱讀環境,以培養國家未來主人翁 ... 新竹縣教育局長楊郡慈表示,新竹縣每年均編列縣立高中、國中小購書經費, ... 於 www.lifetoutiao.news -

#16.竹縣助青年成家40名青年男女運動交友看攻城獅| 桃竹苗| 地方 ...

新竹縣長楊文科指出,過去三年來,縣府已舉辦8場單身聯誼活動,共吸引名年輕男女 ... 教育處處長楊郡慈表示,今年以不同興趣的「街道」主軸規畫3個梯次,男女年齡都 ... 於 roguvebi.alexbondage.com -

#17.竹縣攜手ViewSonic創建複合教學基地,促進城鄉教育資源均衡 ...

新竹縣教育處處長楊郡慈(左2)、ViewSonic台灣區總經理黃金得(右2)與複合 ... 楊文科縣長表示:「疫情對教學模式帶來巨大的影響,也讓城鄉教育資源均衡 ... 於 www.viewsonic.com -

#18.培元中學火燒車

健康首頁總覽新聞快遞名醫名家養生健體醫病百科中醫健康心靈關係健康專輯健康規劃局. ... 縣長楊文科表示,教育局與文化局攜手推出樂讀卡,讓學生只要持一張借書證卡, ... 於 izamule.deflisaver.com -

#19.社群反網路霸凌楊文科邀線上串聯響應

青年節前夕,新竹縣長楊文科於22日在臉書貼文「網路正義. ... 紅唇印貼紙,議長張鎮榮、副議長王炳漢、縣議員林禹佑、林昭錡、教育局長楊郡慈等人也 ... 於 www.cnma.org.tw -

#20.新竹--縣府推出「社團新幹線」計畫 - 天眼日報

... 日)正式結訓,教育局長楊郡慈代表新竹縣長楊文科參與營火晚會,與青年 ... 這為期2天高中職校園社團幹部訓練營中,讓青年學習團隊關係建立、社團 ... 於 www.tynews.com.tw -

#21.國中會考將登場楊文科視察考場措施| 中央社訊息平台

縣長楊文科考前特別前往六家高中考場視察考場動線等措施。 ... 楊文科說,今天特別與教育局長楊郡慈及警察局長林信雄一同視察考場,各環節都非常好, ... 於 www.cna.com.tw -

#22.做青年最踏實的陪跑者—新竹縣教育處長楊郡慈 - 方格子

楊處長分享,至今共促成了51 對志趣相投的伴侶,也有一對順利進入婚姻關係,希望能提高結婚率並帶動生育率。 去年於綠世界生態農場舉辦單身聯誼活動,結合 ... 於 vocus.cc -

#23.全國家長聯盟理事長楊郡慈出掌新竹縣教育處長- 生活- 中時

新竹縣長楊文科(左)讚許教育處長劉明超(右)的付出,25日在主管會報 ... 會長聯盟理事長楊郡慈接任,新竹縣楊文科讚許劉明超的付出,也期待楊郡慈 ... 於 www.chinatimes.com -

#24.影/陸生團抵達新竹台積電合影TSMC更期待吃台灣美食

竹縣教育局長楊郡慈在陸生團抵達時特地上前迎接,更代表新竹縣長楊文科致詞。楊郡慈首先歡迎大陸師生來到新竹,並提到新竹是一個產業及科技研發非常 ... 於 money.udn.com -

#25.竹縣校園品德教育研習楊文科強調人心中要有禮義廉恥

教育處長楊郡慈說,希望透過辦理推動校園品德教育研習,達成協助學校整合校內外資源,並有計畫且周延地透過各類課程、活動、潛在課程,以及發揮校長道德領導與教師典範等, ... 於 tahcnews.com -

#26.2023青年成家活動開跑楊文科邀單身男女「幸福敲門」 - 波新聞

新竹縣長楊文科今(14)日在青年成家系列活動宣傳記者會上宣布,今年將 ... 竹縣教育局長楊郡慈指出,去年的成家系列活動共有300多人次單身青年男女 ... 於 www.bo6s.com.tw -

#27.竹縣教育局、新聞處揭牌楊縣長勉勵為縣民帶來更多福祉

元旦起,新竹縣政府教育處改制為教育局,並增設新聞處,今(1日)舉辦佈達宣誓典禮及揭牌,由新竹縣長楊文科頒發聘書,新任教育局長楊郡慈與新聞處長莊淇銘正式就任,立 ... 於 social.hsinchu.gov.tw -

#28.讓家長輕鬆掌握孩童校園生活竹縣智慧校園APP進入校園

... 新竹縣政府秘書長陳季媛代表新竹縣長楊文科今(17)日出席於縣府大廳 ... 會後秘書長陳季媛、教育局長楊郡慈等來賓也一起在現場APP體驗區試用及 ... 於 www.tristarnews.com.tw -

#29.看板Hsinchu - [新聞] 竹縣第2座竹東運動館2.88億決標

八八億元決標,預計八月一日開工動土, 縣長楊文科表示,竹東全民運動館完工後,可望提供溪南地區鄉親一處新型態的綜合運動場館。 教育局長楊郡慈 ... 於 www.ptt.cc -

#30.[寶寶] 新竹竹北托嬰中心請益- 看板BabyMother - PTT網頁版

... 鄉、竹北市2間私立幼兒園發生超收等問題,指控縣府坐視不理、涉嫌圖利廠商,以貪汙罪向地檢署提告,新竹縣長楊文科、教育處長楊郡慈、幼教科長及承辦人等均在列。 於 ofeyiwa.beautyacademyzeeland.com -

#31.陳建名- 最近新竹縣政府有一樁人事異動,楊文科縣 ... - Facebook

最近新竹縣政府有一樁人事異動,楊文科縣長延攬楊郡慈女士擔任新竹縣教育處長。 先來跟大家聊聊他的經歷,新任處長楊郡慈,在台大化學所畢業後進入科技公司就職, ... 於 www.facebook.com -

#32.賀!新竹縣府教育處長由全長聯理事長楊郡慈接任 - 風向新聞

新竹縣長楊文科於2月25日主管會報中,宣布新任教育處長由現任全國家長會長聯盟理事長楊郡慈接任,是希望從體制外家長的角度去看教育的方向,為新竹縣的 ... 於 kairos.news -

#33.新竹縣新教育處長惹議性平團體跳腳 - 中時新聞網

新竹縣長楊文科25日在主管會報中發布,由全國家長會長聯盟理事長楊郡慈接任教育處長一職,引發性別平權團體反彈,綠黨籍新竹縣議員余筱菁26日在縣府前 ... 於 www.chinatimes.com -

#34.竹縣教育處改制教育局揭牌 - Yahoo奇摩新聞

新竹縣政府教育處一日改制為教育局,並增設新聞處,昨天舉行布達宣誓典禮及揭牌,由縣長楊文科頒發聘書,新任教育局長楊郡慈與新聞處長莊淇銘正式就任 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#35.熱點。特推 - 台灣在線新聞網

圖說:新竹縣長楊文科(中右1)與來賓們一起拉開幸福大門,為活動揭幕。 ... 縣府教育局長楊郡慈指出,去年的成家系列活動共有300多人次單身青年男女 ... 於 tlinenews.com -

#36.新竹縣政府教育局網站- 單位簡介 :: 全台國中評價網

... 新竹縣幼兒園違規名單 新竹縣幼兒園名冊 新竹縣學校公告 楊郡慈老公 楊郡慈楊文科關係 楊郡慈背景 新竹市教育處處長 新竹縣教育處副處長 新竹縣政府教育處青年事務 ... 於 junior.imobile01.com -

#37.楊文科社群反網路霸凌邀大家線上串聯響應 - E政府

青年節前夕,新竹縣長楊文科今(22日)在臉書貼文「網路正義. ... 縣議員林禹佑、林昭錡、教育局長楊郡慈等人也在臉書響應,期許利用社群力量,從自身發起不網路霸凌 ... 於 www.gov.tw -

#38.竹縣3年投入15億推動五峰路平、建物民宿合法化 - 好房網News

楊文科 也表示,縣府與鄉鎮市公所是夥伴關係,鄉公所若有需求,縣府會全力協助,包含鄉公所的改建等,均會共同爭取,「把人家辦不到的事情,在這個任期一起 ... 於 news.housefun.com.tw -

#39.廉政專刊第166 期 - 監察院

縣長楊文科……………… 253. 處長黃任瑋… ... 處長楊郡慈……………… 208. 副秘書長葉國興… ... 2、本法之立法原意,就公職人員及關係人所任相關職務係採實質認定,為避免. 於 www-ws.cy.gov.tw -

#40.武漢肺炎/性平團體批新任教育處長不適任竹縣府盼給機會

對此,新竹縣長楊文科發出聲明回應,指無論是統獨議題、性平議題、宗教信仰等,縱使社會上有不同意見,大家會相互尊重,這次延攬楊郡慈擔任教育處長, ... 於 www.setn.com -

#41.竹縣教育處改制教育局揭牌| 中華日報

楊文科 勉勵兩位新任一級主管,未來以最大動能持續推動縣政,帶給縣政新氣象,提供縣民更好的施政及服務。 教育局長由原教育處長楊郡慈擔任。她表示,最初 ... 於 www.cdns.com.tw -

#42.【WoLive 我來直播】新竹縣教育局長楊郡慈打造全民優質教育城

主持人Band 開場提到非常敬佩楊縣長,能夠徵用一些有創意的、非典型的人才,雖然有風險,但是他認為,新竹確實是需要一些有創新思維模式的管理人員來帶領 ... 於 news.owlting.com -

#43.竹縣校園社團幹部訓練營結訓增進青年多元發展機會 - 科技生活

教育局長楊郡慈(中)代表新竹縣長楊文科與同仁參與營火晚會, ... 希望在這為期2天高中職校園社團幹部訓練營中,讓青年學習團隊關係建立、社團幹部意識 ... 於 www.techlife.com.tw -

#44.竹縣校園社團幹部訓練營結訓增進青年多元發展機會 - 里報

... 幹部訓練營,營隊昨26日正式結訓,教育局長楊郡慈代表新竹縣長楊文科 ... 天高中職校園社團幹部訓練營中,讓青年學習團隊關係建立、社團幹部意識 ... 於 www.life-information.com.tw -

#45.竹縣新任教育處長佈達楊郡慈處長:盡全力為孩子服務

新竹縣政府今(3日)上午召開主管會報,縣長楊文科特別公布新任教育處長楊郡慈的人事命令佈達,楊處長畢業於國立清華大學化學系、台大化學研究所,畢業後即到化學公司 ... 於 social.hsinchu.gov.tw -

#46.新竹縣政府教育處地址 - 運動筆記本

... 新竹縣教育處申訴 新竹縣教育處電話 楊郡慈楊文科關係 楊郡慈老公 楊郡慈背景 新竹市教育處長 縣政府教育處 新竹縣校長遴選110 新竹縣社會處處長 新竹縣教育處副處 ... 於 stadium.idataiwan.com -

#47.曾任電視主播新竹縣新聞處長魏文元搶眼

她原擬加入柯文哲2024競選辦公室團隊,經楊文科借將,雙方協調達成共識, 教育局長楊郡慈,曾任新竹縣各級學校家長協會理事長、家長會長聯盟理事長,文化 ... 於 hk.crntt.com -

#48.新竹縣府年後人事大地震!6局處首長換人異動超過1/3

楊文科 表示,人事調整是深思熟慮後做的決定,新的團隊將與新竹縣未來榮景 ... 維持留任:衛生局長殷東成、教育局長楊郡慈、民政處長賴江海、勞工處長 ... 於 www.ettoday.net -

#49.「班班吃石斑」上路楊文科與學童大啖清蒸石斑魚 - 真晨報

楊文科 與教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬、農委會漁業署副署長林國平、縣府教育局長楊郡慈、農業處長范萬釗,以及多名縣議員一同到興隆國小,與 ... 於 www.5550555.tw -

#50.竹縣教育局、新聞處揭牌楊郡慈與莊淇銘就任

新竹縣政府教育處改制為教育局,並增設新聞處,1日舉辦佈達宣誓典禮及揭牌,縣長楊文科頒發聘書,新任教育局長楊郡慈與新聞處長莊淇銘正式就任,立委 ... 於 www.taiwanhot.net -

#51.竹縣小將全中運勇奪47面獎牌楊文科親表揚 - 中央社

桌球項目有東泰高中汪品翰、陳俊侑雙打組合,備戰一個月參加全中運就為新竹縣拿下銅牌,未來指日可待。 縣長楊文科、教育局長楊郡慈今天嘉勉各校績優選手 ... 於 www.cna.com.tw -

#52.[新聞] 竹縣第2座竹東運動館2.88億決標- 看板Hsinchu - Web PTT

八八億元決標,預計八月一日開工動土, 縣長楊文科表示,竹東全民運動館完工後, ... 前瞻補助1億元造福溪南地區楊郡慈指出,竹東全民運動館新建工程獲「教育部體育署 ... 於 ptt-club.com.tw -

#53.竹縣府擴編獲准教育處升教育局及增設新聞處| 新竹| 大紀元

首任教育局長由原教育處長楊郡慈(右)擔任,由縣長楊文科(左)交接印信。 ... 語言專家、社會觀察家、創新思考、生命教育、生死學及兩性關係作家。 於 cn.epochtimes.com -

#54.竹縣親師生平台再升級智慧校園APP即時互動超便利 - 民眾日報

... 新竹縣政府秘書長陳季媛今(17)日代表縣長楊文科出席「新竹縣智慧 ... 縣府教育局長楊郡慈表示,竹縣各級學校在推廣閱讀教育上不遺餘力,家長可以 ... 於 www.mypeoplevol.com -

#55.新竹縣教育處長將由家長聯盟楊郡慈接任 - 公視新聞網

我覺得這個楊文科縣長冒的險太大。」 婚姻平權團體更直指,新竹縣是六都以外排名第二最多同志配偶的縣市。現在要讓過去曾 ... 於 news.pts.org.tw -

#56.【文化科技智慧城】大學聲響起! 青年Let's Talk 創世代觀點 ...

縣長楊文科不只要讓青年大聲說,還要成為年輕人跨世代溝通的新平台! ... 新竹縣教育局楊郡慈局長提到:「我們身處在一個可以自由想像與發展的世代! 於 www.cw.com.tw -

#57.竹縣AIoT加速器計畫再起跑楊文科邀全台新創團隊踴躍提案

也將帶領新創前進5月的國際級新創展會、接軌世界,期盼在新竹縣優質的創業環境和政策支持下,協助創業青年實現夢想,更快速「竹夢成金」。 教育局長楊郡慈 ... 於 www.hwahsiaglass.com -

#58.竹縣青年成家活動開跑單身男女「幸福敲門」 - 蕃新聞

楊文科 指出,根據統計資料,新竹縣的老化指數86.71,表示幼年人口多於老. ... 縣府教育局長楊郡慈指出,去年的成家系列活動共有300多人次單身青年男女 ... 於 n.yam.com -

#59.智慧城市| 新竹縣議員吳旭智博士官方網站

吳旭智議員表示,在楊文科縣長及教育局長楊郡慈努力下,嘉豐國小、勝利國中今年 ... 政府經費、並針對親子關係與教養辦理超過上百場親職教育講座活動、累計服務超過3千 ... 於 www.drmorning.tw -

#60.楊文科授證123校家長會長感謝協助學校提升教育量能 - beanfun!

教育處長楊郡慈指出,新竹縣公私立各級學校從國立高中到國中小共123所學校,各校家長會長在今天典禮上由縣長楊文科親自授證。學校、家長和教師是教育的黃金三角,家長 ... 於 www.beanfun.com -

#61.楊郡慈楊文科關係的推薦與評價,FACEBOOK、PTT ...

最近新竹縣政府有一樁人事異動,楊文科縣長延攬楊郡慈女士擔任新竹縣教育處長。 先來跟大家聊聊他的經歷,新任處長楊郡慈,在台大化學所畢業後進入 ... ... <看更多> ... 於 news.mediatagtw.com -

#62.全中運網球場地害選手受傷! 楊文科:賽事延期、改至竹南舉行

新竹縣教育局長楊郡慈以全中運執行委員會主任的身分說明,比賽場地將換到硬式球場的苗栗縣「竹南鎮運動公園」網球場,共計有10面場地,賽事從明天的國中組 ... 於 news.ttv.com.tw -

#63.張議員益生記錄: 孫佩均校閱 - 新竹縣議會

資料來源蘋果日報,在楊文科縣長跟所有局處首長 ... 候,或許是時間上的關係,可能一年你看不出來,. 可是第二年當楊縣長還有 ... 教育處楊郡慈處長:. 於 www.hcc.gov.tw