棉花樹種植的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳慶祐寫的 種日子的人:鄉居十年,手機和鋤頭並用的有機書寫 和MariaSibyllaMerian的 蘇利南昆蟲之變態都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自一葦文思 和暖暖書屋所出版 。

國立屏東科技大學 森林系所 郭耀綸所指導 楊宜穎的 藉由光合作用性狀判斷30種臺灣原生闊葉樹種的耐陰性 (2018),提出棉花樹種植關鍵因素是什麼,來自於光合潛力、光補償點、暗呼吸率、耐陰性名錄。

而第二篇論文國立嘉義大學 森林暨自然資源學系研究所 林瑞進所指導 吳建儒的 不同逆境處理對木麻黃種子發芽及苗木生長之影響 (2015),提出因為有 木麻黃、發芽率、微生物、菌根、相剋作用的重點而找出了 棉花樹種植的解答。

種日子的人:鄉居十年,手機和鋤頭並用的有機書寫

為了解決棉花樹種植 的問題,作者陳慶祐 這樣論述:

半農半╳的幸福斜槓主義 種瓜種菜種樹種花種日子 有人有狗有鳥有魚有生活 ★沒有這樣想過,人生可以讓心花結實纍纍 ★沒有這樣試過,從土地到餐桌食物里程=零 ★沒有這樣愛過,原來張開手也一樣擁抱著 二〇一〇年,曾經待過電視、廣播、雜誌、出版、餐飲等不同領域的陳慶祐,辭去工作,四方尋覓,最終落腳新竹小縱谷中一處綠意環繞的小山坳,打造一個給自己和「農夫」、小狗一起生活的「綠色庇護所」。 「綠色庇護所」是一個會長大的空間,漸漸長出鸚鵡,茶花園,老松柏,一大缸魚;長出訪客,孩子,老朋友新朋友,形形色色鄰居和故事;長出時間,身而為人的享樂與憂傷,一瞬示現的風花與體悟。

十年間,陳慶祐持續以智慧型手機(三台與時並進的iPhone)紀錄文字、拍攝各色照片,像以鋤頭開墾土地那般,將心上所繫「綠色庇護所」大小事一一耕耘。 ★是身體的勞動:播種,嫁接,插枝,拔草,採收,醃漬,繁殖……沒有一蹴可幾的速食,卻有Farm-to-table的鮮味,當田地漸漸木春草壯,心地也幸福滿滿。 ★是靈魂的勞動:迎接愛與新生,各種生命的陪伴與告別,人我距離的拿捏,心的永恆定錨工程。 種日子的人,除了收穫「優雅不起來的田園生活」,收穫不斷被時間翻頁的季節風物詩,收穫偶爾歉收偶爾豐收的自家產蔬果,還收穫了一個視野愈見明晰,步伐更形篤定,懂得與內在對話的自己。 本書特色

★全書共分兩輯,輯一〈未來向我走來〉將陳慶祐與「農夫」一起找地、買地、蓋屋、成為鄉居主人的離奇經歷快板剪接;輯二〈時間及其心地〉則從高達四十萬字的日記中精摘十餘萬字田園生活點滴。內頁圖文相啣,農村氣味及其光影躍然紙上。 ★非典型中年:原來有一種人生是可以對打卡鐘說「不!」——成為一個瑜伽老師,一個務農初心者,一個得到生活(而非只有工作)的人。原來有一種餘裕,不是眼見存摺裡的數字持續增加,而是為自己的心找到最想停靠的地方。 ★紙上田園生活紀錄片:如實呈現鄉間人情,物種,耕作細節,隨著季節遞嬗,冬天烤火,春綻花雨,夏日西瓜,秋高氣爽拔蘿蔔。但也始終保持冷靜眼神,觀看客家村中的性別結

構與人情互動。 ★深情的動物之愛:決定遷居鄉間,移動的不只是人,還有心愛的二犬。大狗Brownie和小狗Banana的身影貫穿全書,寫出人和動物之間無須動用語言的深情相守,此外也寫出當狗狗面臨病痛威脅,有一種愛的形式是:決定「不積極治療」、「讓狗狗感覺舒適」為上。 ★風格多變的日記體:雖是碎片式書寫,但陳慶祐巧妙變化各種敘述風格,有時箴言如詩,有時即興踏實,有時逸出極短篇況味。主題也包容多端,從農村議題、生命功課、性別議題、身心靈課題,皆有觸及。 名人推薦 陳雨航◆專文作序 吳晟、侯季然、張曼娟、蔡珠兒、蔡康永◆推薦 孫梓評◆選書.主編 各界好評 現代的農業

,精神必須復古,技術必須現代化,承襲傳統,例如恢復使用堆肥。但一般文化人對農村生活雖抱持浪漫想像,若真正從想像到實踐,往往有非常大的落差;因為,農村生活不只是流汗、勞動,還得克服技術難題,面對土地時拿出真正的實力;與此同時,仍要保有對土地的情感、維持原本的信念,直面真正的生活……凡此種種,都是極大的挑戰。正因我長期關注農業、土地與友善耕作,知道箇中艱辛,所以非常佩服慶祐的親身投入,並詳實記錄,期許《種日子的人》能帶動更多人加入這樣的生活,更懂得愛這塊土地。——吳晟 其實我們每個人每天都在種日子,只是有人把日子種得井然有序,有人把日子種得雜草叢生。慶祐的日子從舊屋廢園開始,墾荒、翻土、引水

、施肥……每一步都認真投入。時光飛去,他的日子已蔚然成林。不只他在其中安身立命,身為他的讀者,雖然自己的日子種得東倒西歪,竟也可以透過他的書寫,在他的森林邊乘涼片刻,沉澱生活。這是環保,也是實實在在的功德。 《種日子的人》,推薦給需要停下來,喘口氣,想想自己接下來該往哪去的人。——侯季然 想當年在現代文學課堂上,慶祐繳交的第一篇習作,就讓我眼睛一亮,印象深刻:「這是說故事的天生好手啊。」多年之後捧讀他的書,依然驚喜,停不下來。 這不只是十年的日記,更是拓印鐫刻在土地上的生命留痕。慶祐和農夫謙卑地學習與大地共生,並領會著來來去去的相遇、停留和消逝,情感,始終是最貴重的價值。農夫擅長

栽種與養殖,慶祐則是一個築夢人。田園生活的挫折與甜美,失落與盼望,都是一次又一次的和解、療癒。 抱起一顆白居易(南瓜),他的指掌沾滿泥土;他的胸懷裡全是詩意。——張曼娟 好歹我也種過菜,這本書,卻把我讀得滿眼金星,心醉神馳。哇太強了,蘆筍茶花鹿角蕨,金魚鸚鵡蜜蜂,草木蟲魚品種繽紛,熱鬧繁榮,欸,這根本生態公園吧。 鄉居靜好,風物閑美,功力稍差者,就會寫成田園手記,最多添加村里人情,來個台版的《山居歲月》。但柚子不一樣,除了文字澄澈,寫得清爽好看,他還有一種獨特視角,能夠空拍般俯瞰體系,從外物觀照內心,在紛雜中提煉純淨,所以幽默又有禪意。 而最觸動我的,是「椿莊」的感情網絡,柚

子和農夫,以及他倆的動物、鄰居、親友、孩童,相伴互助,又自由舒展,不牽絆不羈纏,人際關係也像生態系,健全自在,有機生發。書是寫出來的,柚子這本卻是長出來的,經過悠悠十年,光合充足,飽吸雨露,因為有機無心,格外精壯結實,好喜歡。——蔡珠兒

藉由光合作用性狀判斷30種臺灣原生闊葉樹種的耐陰性

為了解決棉花樹種植 的問題,作者楊宜穎 這樣論述:

本研究測定栽植於屏東科技大學森林系苗圃30種臺灣原生闊葉樹種之光合潛力。測定時將CO2濃度控制在400 μl L-1,葉溫28℃,相對溼度70~80%。將各樹種的光合潛力量化數據當作該樹種耐陰性的生理指標,成果可增加臺灣原生樹種耐陰性的資料庫名錄。結果發現,此30樹種的光合潛力範圍在7.8~27.6 μmol CO2 m-2 s-1之間;光飽和點在742~1569 µmol photon m-2s-1;光補償點分布8.8~27.1 µmol photon m-2s-1之間;暗呼吸率範圍在0.85~2.33 µmol CO2 m-2s-1。光合潛力最高的樹種為厚殼樹,最低者為交力坪鐵色。將此3

0種林木對應五項耐陰性級別,結果先驅樹種只有厚殼樹;陽性樹種有5種,包括沙朴、小葉桑、亞洲濱棗、蓪草及菲律賓饅頭果;中等耐陰樹種也有5種,包括菲律賓榕、倒卵葉蕘花、天料木、臺灣香檬及火燒栲;耐陰樹種有14種,包括粗糠柴、印度苦櫧、樟葉槭、多花山柑、菲律賓楠、短尾葉石櫟、森氏櫟、高山櫟、浸水營石櫟、秀柱花、天臺烏藥、石楠、山柚仔及對面花;極耐陰樹種有5種,包括尖葉水絲梨、山柑、呂宋毛蕊木、小花鼠刺及交力坪鐵色。供試30種樹種的光合潛力與光補償點或暗呼吸率間皆呈顯著正相關,顯示以光補償點或暗呼吸率此兩參數判斷林木耐陰性具可行性。本研究也測定不同耐陰樹種溫度由20℃逐步提高至30℃,對光補償點及暗呼

吸率的影響。結果發現,溫度上升會提高供試樹種的光補償點及暗呼吸率。分別屬於先驅樹種與陽性樹種之臺灣山麻桿及菲律賓饅頭果的光補償點對溫度提高的反應較敏感,而極耐陰樹種交力坪鐵色的暗呼吸率對溫度上升的變化相對較不敏感。本研究新增臺灣原生闊葉樹種30種的耐陰性名錄,可供育林、園林植栽、樹種空間配置,以及林下經濟應用之參考。

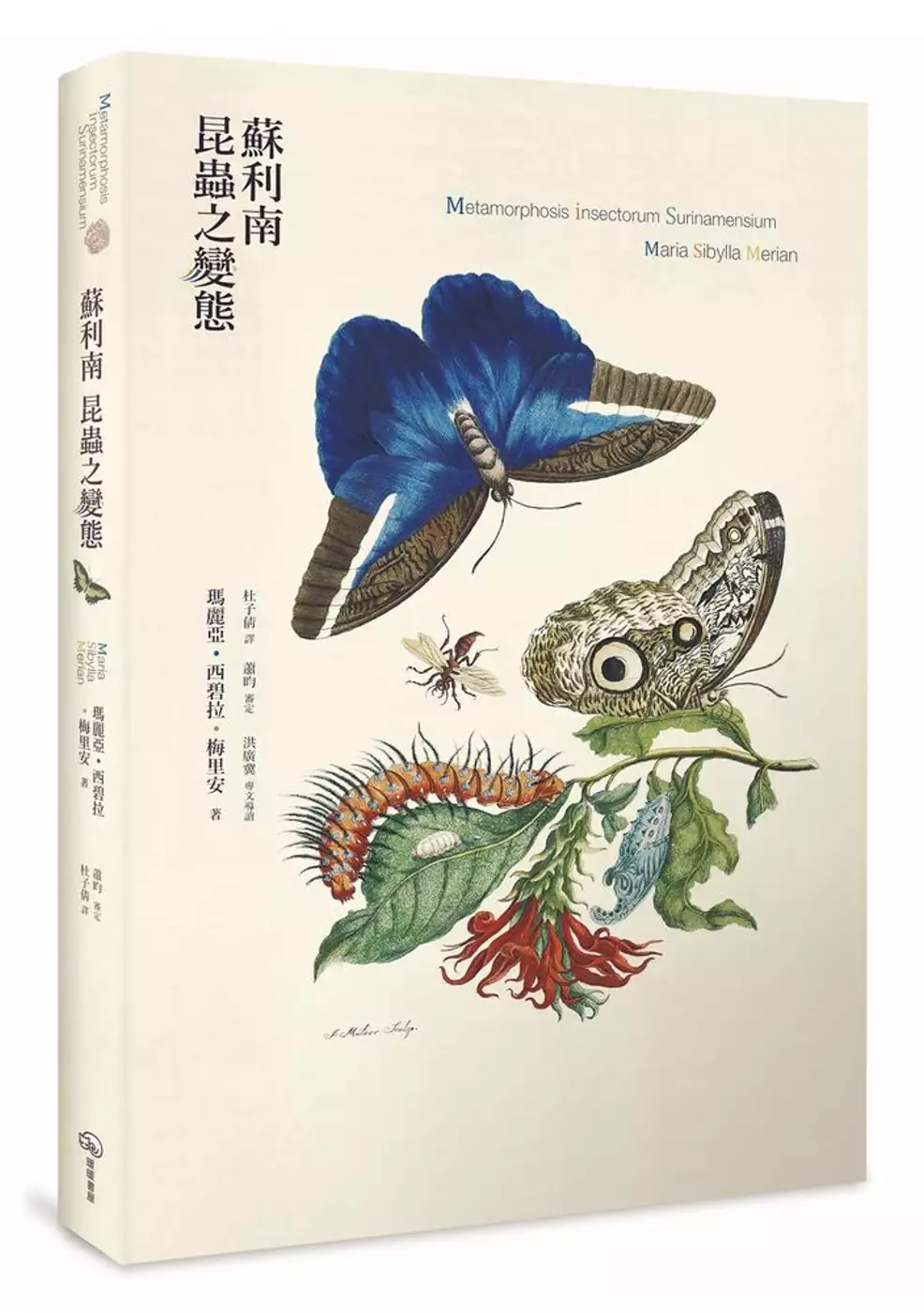

蘇利南昆蟲之變態

為了解決棉花樹種植 的問題,作者MariaSibyllaMerian 這樣論述:

梅里安迷戀毛毛蟲變態為蝴蝶或蛾的過程 畫下栩栩如生的科學繪圖 成為昆蟲學、博物學的重要開拓者 瑪麗亞.西碧拉.梅里安是一位卓越非凡的女性藝術家,她首度繪出昆蟲和植物之間的相互關係,展現出博物學藝術中前所未有的嶄新面貌。 她從年輕時就著迷於毛毛蟲,對於觀察大自然和昆蟲有濃厚的興趣。在1660年代,歐洲大學和科學界仍普遍認為昆蟲是從泥土生出的,而她在13歲時,就已經發現蠶蛾的變態過程。 她也是第一位在財務、科學考察上都獨立自主的女性。1699年遠渡重洋,前往荷蘭在南美洲的殖民地蘇利南,在熱帶植物和昆蟲的棲息地進行蒐集、觀察和研究,更自費出版了此行鉅作,使本書成為博物學繪

畫之開創性的經典作品。她的昆蟲和植物水彩畫極為注重細節,每件她所描繪的圖畫都非常寫實而能夠辨識,不僅能用於自然科學,更是卓越的藝術作品。 本書初版共有六十件手工著色的銅雕作品,展現了九十種毛蟲、幼蟲和蛆在蛻皮時的顏色和型態變化,以及牠們最終成為蝴蝶、夜蛾、甲蟲、蜂和蠅的變態過程,並將牠們安置於其賴以為生的植物、花朵和果實上。此外,還有她在南美洲發現的蜘蛛、螞蟻、蛇、蜥蜴、蟾蜍和青蛙等,僅有少數是根據印地安人的說法而添加的。後來的新版加入十二幅圖,增添了負子鼠、鱷魚,以及蝌枓變青蛙的過程等,件件都是傑作。本書中文版完整呈現第一、二版共七十二幅作品,由荷蘭文直接翻譯,是中文世界首度出版。

本書特色 ◎博物學繪圖的經典作,也是卓越的藝術作品。 ◎本書完整收錄第一、二版共七十二幅畫作。 ◎由荷蘭文直接翻譯,中文世界首度完整出版。 名人推薦 林大利(行政院農業委員會特有生物研究保育中心助理研究員) 徐堉峰(國立臺灣師範大學生命科學系教授) 張穎文(高雄市立高雄女子高級中學自然科老師) 童禕珊(台北市立建國高級中學生物老師) 黃一峯(金鼎獎科普作家.自然生態教育工作者) 黃仕傑(科普作家.自然觀察家) 楊正澤(國立中興大學昆蟲學系教授) 劉玉山(台北市立建國高級中學生物老師) 蕭旭峰(國立臺灣大學昆蟲學系教授兼主任)

專文導讀: 洪廣冀(國立臺灣大學地理環境資源學系助理教授) 好評推薦 ◆那是一個觀察蝴蝶可能會被處死、女性不准畫油畫的年代。即便時代背景如此,梅里安仍舊致力勾勒出昆蟲與植物的美。但是,生活周遭的生物不可能滿足博物學家,遠方的生物,似乎都比家鄉的好看。梅里安前往遙遠的蘇利南,記錄熱帶森林中精彩的自然世界。果不其然,《蘇利南昆蟲之變態》書中的繽紛熱帶生命,讓歐洲人大開眼界。在那個無法隨時拿起手機拍照的年代,梅里安的繪圖與文字敘述,便成為記錄當代生物的重要基礎資訊。──林大利(行政院農業委員會特有生物研究保育中心助理研究員) ◆瑪麗亞.梅里安是昆蟲學研究上的傳奇人物。她是世界上最早

直接對昆蟲進行科學觀察的女性學者,不僅僅深入研究成蟲,還細心瞭解各種昆蟲生活史生態,這些研究令她被公認是當時世界上的昆蟲學泰斗之一。梅里安不但研究成績斐然,她同時是位傑出的畫師,所繪製的各種昆蟲栩栩如生,這些畫作甚至被當時的學者指定成新物種的「模式」,包括分類學之父林奈所命名的一些種類。她為了研究熱帶昆蟲,曾遠赴當時充滿蠱毒瘴癘的南美蘇利南,其成果《蘇利南昆蟲之變態》一書便包含後來被當成物種模式的種類,真可說是昆蟲學界的時代巨人。──徐堉峰(國立臺灣師範大學生命科學系教授) ◆優雅細緻的線條,色彩繽紛的配色,瑪麗亞.西碧拉.梅里安的畫讓人一眼就陷入了蘇利南的生物世界。三百年前的女性,從歐

洲踏入夢寐以求的南美國度蘇利南,熱帶地區的昆蟲、植物在她的眼中,都宛若珍愛的瑰寶,用盡心思的看顧、筆記、描繪,一點一滴的累積。梅里安的畫裡有女性特有細膩的筆觸,但又不失科學繪圖的精細度,推薦給喜歡藝術的你以及喜歡科學的你。──張穎文(高雄市立高雄女子高級中學生物老師) ◆這是一本令人賞心悅目的書! 在作者梅里安的筆下,畫活了生物間微妙的交互關係,也寫出了兼具知性與感性的觀察筆記。從毛蟲到蝴蝶,從花、果實到種子,就連節肢動物的霸主蜘蛛,在梅里安的筆下也呈現出牠們護卵、育幼等溫柔的一面。這些擬真的圖像與細膩的描述,來自於作者梅里安對生物長期的觀察;在翻閱的過程,讀者能夠感受得到梅里安對生

命的愛,也能跟著她的畫筆,放慢腳步,進入栩栩如生的生命世界中。──童禕珊(台北市立建國高級中學生物老師) ◆從小沈迷於毛毛蟲的博物學家梅里安,用大量繪畫的方式,紀錄了毛蟲變態的過程以及與植物之間的關係。從她一幅幅的美麗作品之中,我不禁感嘆,能有如此豐碩的成果,那是花了多少的時間與心血所做的觀察記錄累積而成?這的確是一本博物學繪圖的經典作品,在這集研究、觀察與藝術成分的內容之中,讓我們更能窺探十七世紀科研工作者的辛苦與嚴謹!──黃一峯(金鼎獎科普作家.自然生態教育工作者) ◆小時候最愛閱讀百科全書,當時書中照片很少,但有許多繪製精美的圖版插畫,滿足我對於許多生物的想像空間,也啟發了自

然生態的好奇心。本書文字內容深入淺出,簡約高雅的編排,72幅珍貴的圖版插畫,詳實記錄作者的觀察,植物、果實與昆蟲間的關係,也將昆蟲一生最重要的時刻「變態」呈現的如此美麗,讓我閱讀時有種身處於現場的真實感。內容是由我的昆蟲好友,正在澳洲攻讀博士的蕭昀先生審定,本書的可看性與科普內容正確性,都讓我一定要推薦給您,一起閱讀蘇利南的昆蟲變態吧!──黃仕傑(科普作家.自然觀察家) ◆瑪麗亞.西碧拉.梅里安是在藝術家庭成長的一位博物學家,曾獲資助,1699-1701到南美蘇利南(當時的荷屬圭亞那)探險旅行。喜歡繪畫昆蟲和植物作成觀察記載,1679年出版第一本昆蟲的書,當年她32歲,一時聲名大噪。又於

1705年發表這本《蘇利南昆蟲之變態》詳細描繪蝴蝶變態發育,這應該是300年前,還沒有現今科技影音設備及技術條件下,觀察記錄昆蟲發育的重要科學紀錄。更難能可貴的是在那個年代以徒手彩繪,再蝕刻成銅版,才能印出這些蝶、蛾蛻變過程,身兼博物學家又是畫家,親自養蟲觀察發育變態,細心記錄了生命的幻化,值得以欣賞畫的方式,來認識昆蟲。──楊正澤(國立中興大學昆蟲學系教授) ◆自幼時養蠶經驗,觀察毛蟲變態過程,梅里安女士認識了生命變化與形態之美,為自己開展了科學探究與藝術的人生。正如毛蟲蛻變成蝴蝶般的令人驚豔。透過她的筆,數百年前植物與昆蟲、動物偶然的美麗邂逅,化作了永恆不朽的偉大詩篇……。本書尤其適

合剛剛接觸自然科學的年輕朋友閱覽,仔細品味每一頁的插圖和短文時,也許可以體會,一個偉大科學研究抑或是藝術創作的最原始動機,往往只不過是好奇心的驅使以及對大自然美的感悟所致。──劉玉山(台北市立建國高級中學生物老師) ◆靜觀萬物皆自得的感動 觀看大自然的動植物,內心油然而生的美,是自然觀察家無法與人分享的喜悅。透過工筆細膩的畫風,一幅幅躍然紙上,美不勝收。是什麼樣的靈魂?是如何的執著?造就了這一本自然與藝術的傑作。透過了這些畫作與文字,帶我們重回三百多年前作者的感動。她的繪圖表現出現代攝影無法傳達的意境,同時在真與美間取得的和諧,更是難能可貴。我私自揣摹著,作者安靜地坐在描繪的對象前,

一筆一筆畫下三百年後我們仍可清晰辨識的物種,才知道這種喜悅是可以被流傳跟分享的。──蕭旭峰(國立臺灣大學昆蟲學系教授兼主任)

不同逆境處理對木麻黃種子發芽及苗木生長之影響

為了解決棉花樹種植 的問題,作者吳建儒 這樣論述:

木麻黃 (Casuarina equisetifolia Forst.)為重要的海岸造林樹種,本研究旨在探討微生物接種對木麻黃相剋作用下苗木生長及生理特性之效應。本次試驗,共計分為二部分,一為光度、鹽度及木麻黃枝葉水萃液處理對木麻黃種子發芽的影響;另一為不同微生物對木麻黃苗木在枯落物及其水萃液下的生長效益。在種子發芽試驗部分,分別探討光度、鹽度及木麻黃枝葉水萃液處理對木麻黃種子發芽的影響。在不同光度處理,於30天後,其種子發芽率是以1200 lux處理組 (45%) 為最高,隨後為2800 (43%)、0 (42%)和500 lux (38%),但各處理間呈現不顯著差異;其中於0 lux處

理之發芽苗已出現白化現象。在不同鹽度處理,於30天後,其種子發芽率是以0%處理組 (46%) 最高,隨後為 0.2 (42%)、0.4 (35%)、0.6 (26%)、0.8 (11%)、1.0 (5%)、2.0 (0%)和 3.0% (0%);於各處理間具有顯著性差異。在不同水萃液處理下,於30天後,其種子發芽率是以0%處理組 (46%) 最高,隨後為2.5 (30%)、5 (26%)、7.5 (21%)和 10% (11%);各處理間發芽率差異非常明顯。進一步探討木麻黃接種有益微生物對於枯落物介質處理和枝葉水萃液逆境處理下,對於處理苗木生理及生化特性的影響。試驗研究顯示,所有接種菌株處理都

可以和寄主植物產生共生形態,如接種CaKM1菌株處理之苗木根段可發現結瘤情形;接種CkDB5 及St菌株處理之苗木,都可於根段分別發現微菌核及囊狀體等構造。於添加枯落物介質的試驗中,各處理於培養5個月後,所有處理苗木都存活,但接種處理的苗木不管在有無枯落物的添加下,在苗高淨生長及鮮重的分析,生長較好且與對照組呈現顯著性差異。在不同水萃液濃度處理下,培養1個月,對照組於5%濃度下,已全數枯死;接種處理的苗木在同一水萃液濃度處理下,在苗高淨生長及鮮重的分析,生長良好且較對照組顯著。綜合上述,首先光度不影響木麻黃種子發芽,鹽度和枝葉水萃液則隨濃度提高抑制發芽與生長情形越顯著。枯落物試驗處理下,在接種

CkDB5菌株的苗木有最好的生長效益;而且接種CaKM1和St 菌株在有枯落物處理下苗木生長反而比無枯落物處理下來的好;在5%枝葉水萃液濃度處理下,接種處理的苗木皆存活;而於其他水萃液濃度處理下,接種處理有效提升苗木生長效益,以接種CkDB5和CaKM1菌株苗木生長最好,顯示出木麻黃與微生物共生對生長與生理上之效益,有助於木麻黃抵抗相剋作用環境下所造成抑制情形,現今,在木麻黃海岸林更新上,如能利用菌根菌接種配合海岸林撫育技術,達提升木麻黃存活率、抵抗逆境、堆積枯落物分解、養分吸收和生長等效益,並期待能對海岸林更新造林作業有所助益。