桃園環保局的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蘇碩斌,江昺崙,吳嘉浤,馬翊航,楊美紅,蔡旻軒,張琬琳,周聖凱,蕭智帆,盛浩偉寫的 終戰那一天:臺灣戰爭世代的故事 可以從中找到所需的評價。

另外網站環境保護局桃園市政府 - YouTube也說明:AboutPressCopyrightContact usCreatorsAdvertiseDevelopersTermsPrivacyPolicy & SafetyHow YouTube worksTest new features. © 2021 Google LLC ...

國立臺北商業大學 企業管理系(所) 王亦凡所指導 沈懿君的 以生物能量介入對改善焦慮之實驗研究 (2021),提出桃園環保局關鍵因素是什麼,來自於生物能量、焦慮、生物能超音波、熱能元氣儀、人體磁感應分析儀。

而第二篇論文國立屏東科技大學 環境工程與科學系所 趙浩然所指導 唐浩哲的 生物科技園區場區內產業廢水之調查 (2020),提出因為有 下水道、納管標準、事業廢水、工業區的重點而找出了 桃園環保局的解答。

最後網站Clair Hsu - 桃園市政府環境保護局約僱人員 - LinkedIn則補充:大學畢業前,幸運的找到一份在台中實驗室的工作,然而因距離家太遠辭職,目前於桃園市環保局擔任約僱人員,同時也在準備托育人員的保母證照及廢污水專責人員的資格, ...

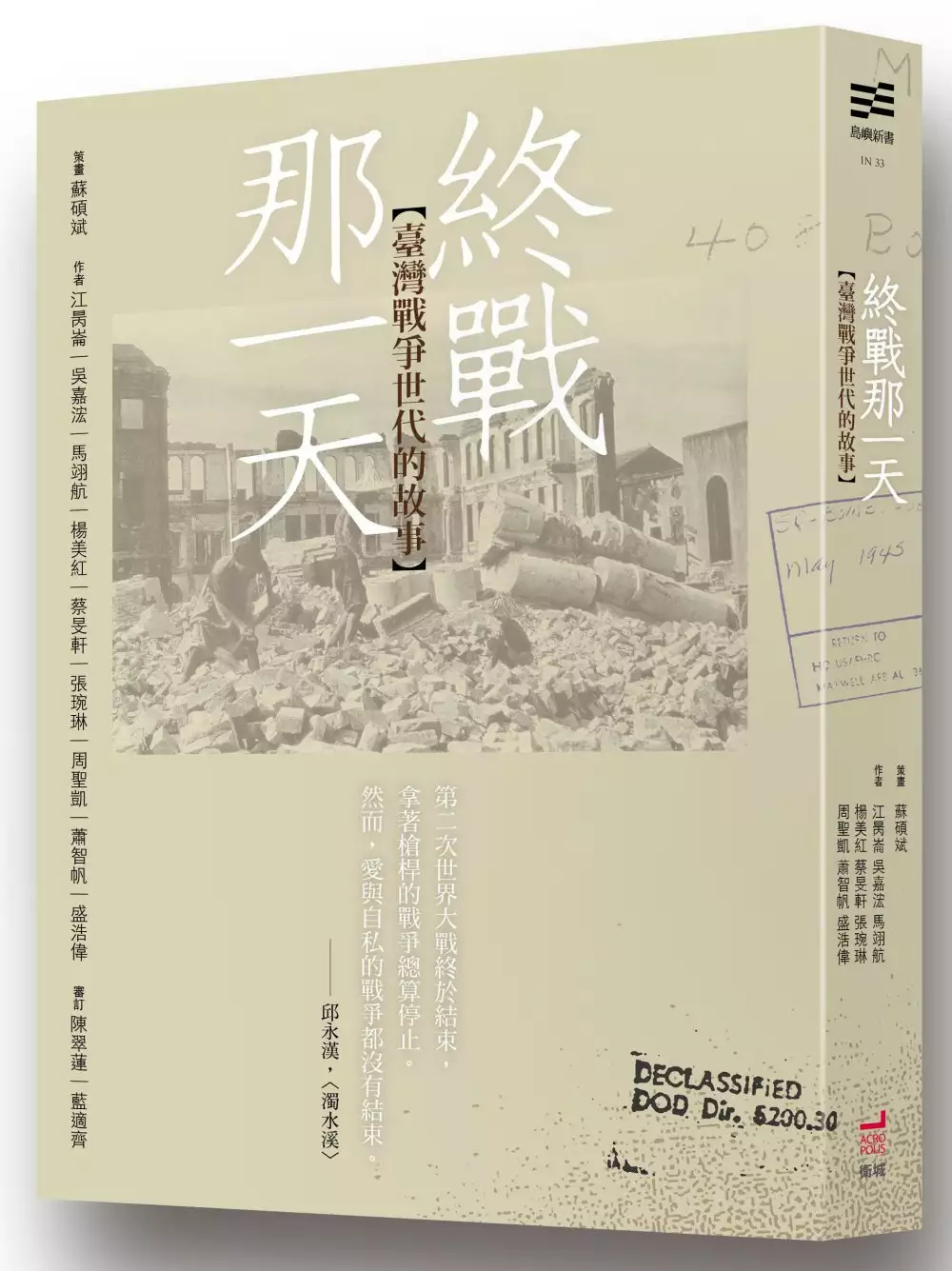

終戰那一天:臺灣戰爭世代的故事

為了解決桃園環保局 的問題,作者蘇碩斌,江昺崙,吳嘉浤,馬翊航,楊美紅,蔡旻軒,張琬琳,周聖凱,蕭智帆,盛浩偉 這樣論述:

朕深鑑世界大勢與帝國現狀,欲以非常措置收拾時局,茲告爾等忠良臣民。 朕已敕令帝國政府,通告美、英、中、蘇四國,接受其共同宣言(《波茨坦宣言》的無條件投降要求)。 ──昭和天皇,《終戰詔書》 臺灣曾與二次大戰近身肉搏。 一九四五年八月十五日,昭和天皇宣讀《終戰詔書》的錄音,從帝國平民百姓家中的收音機流瀉而出,這是普通人首次聽見天皇的聲音,也是日本正式承認戰敗的重大歷史時刻,史稱「玉音放送」。臺灣人做為帝國的殖民地子民,親臨了同樣的歷史時刻,當時他們正在做什麼?心中的感受為何? 本書透過九則以真實人物、真實情節構成的故事,分從前線、後方、外圍三個視角,訴說臺灣戰爭

世代身處二戰陰影下的生命遭遇,特寫他們的身心狀態與情感邏輯。每個故事皆可獨立閱讀,但也彼此呼應:各篇都將帶我們回到天皇宣告無條件投降的歷史瞬間,且始終站在渺小個人的角度刻劃戰爭帶來的苦痛離散、機會夢想。 戰爭投下炸彈,把人的生活炸成碎片,也把時代炸成不可共存的兩半。希望藉由這些故事,種種掉入歷史邊緣的記憶,可以重返這一代人的腦海,被知道、被理解、被反省,以及被悼念。 【前線】 在婆羅洲島,志願兵羅東青年簡傳枝不知道天皇已經投降,他仍在叢林中掙扎前行,與饑餓疾病作戰;在神奈川,努力造飛機的少年工東俊賢,聽不懂天皇緩緩吐出的古語,直到廠長上臺宣布,他才明白,日本戰敗了;在西貢病舍,

逃過神靖丸船難的醫生吳平城,聽完玉音放送欣喜也疑惑:我已經成為中國人了? 【後方】 避居大里庄的楊千鶴得知終戰消息,急急抱著週歲女兒返回臺北,踏出車站迎接她的是滿目轟炸痕跡及混亂人潮;疏散到臺中山區雙冬學園的女學生黃金桂,回顧那一幕,只記得塩澤亮老師的哽咽聲;在臺北放送局工作的呂泉生聽完廣播,閉上雙眼,腦中浮起臺北大空襲的畫面,心想:終於結束了。 【外圍】 在長崎不幸遭遇空襲斷手的彭明敏,靜養之際聽到天皇玉音,內心狂喜,他總算活過了戰爭;灣生怜子目送她的牧羊犬黛戈被徵調上戰場,終戰了,小女孩或許期待:黛戈要回來了嗎?戰時旅居北平的鍾理和,戰後感受不到祖國的存在,期望落空,游

離感日深,他發現自己竟成了雙重的異鄉人。 本書特色 策畫|蘇碩斌(臺大臺文所教授) 作者群|以臺大臺文所博士生為主 審訂|陳翠蓮(臺大歷史系教授)、藍適齊(政大歷史系副教授) ◎本書企圖帶領讀者回到二戰烽火下的臺灣,重新認識這一段被刻意遺忘的歷史。 七十多年前爆發的第二次世界大戰,日本是主要參戰國之一,當時臺灣身為日本的殖民地,也隨之被動捲入戰火。尤其是一九四一年日本襲擊美國珍珠港引爆太平洋戰爭後,戰事的擴大、戰線的延長,使殖民地的臺灣青年開始成為母國政府積極動員上戰場的對象,臺灣本島也淪為美軍空襲的目標。但這段歷史隨著日本戰敗投降、臺灣人又恢復中國人的身分而被刻意遺

忘。因為二戰後統治臺灣的,是與日本血戰八年的中國,對於臺灣的新統治者而言,抗戰史觀是其子民認識二戰歷史的唯一角度與框架,臺灣人真正的戰時生命經驗反而遭到壓抑與抹滅。官方的立場,也長期貫徹在歷史教育上,導致臺灣青壯年一代,往往茫然不知臺灣的土地、人民曾與這場世界大戰近身肉搏。本書的主要目的,就是希望讓這群讀者有機會接觸、瞭解這段過去學校沒教的歷史。 ◎本書的規畫,是意圖透過不同階級、身分、背景、性別的真實人物故事,較為全面地呈現戰時臺灣人的身心狀態。 本書是集體創作的非虛構作品,分成前線、後方、外圍三個部分,共九篇文章,由臺大臺文所的蘇碩斌老師帶領九位臺灣文學的年輕研究者執筆寫成。這個

寫作計畫一開始就設定要從個人生命史的角度切入,以渺小個體的感受與經驗,來呈現殘酷戰爭下「人」的具體處境。這樣的書寫策略,也是希望可以讓活在承平時代的當代臺灣讀者,比較容易感同身受,並進一步瞭解「皇民化世代」臺灣人的情感與邏輯。另外要強調的是,書中每一篇出現的人物,都是真實人物,情節也都是根據歷史事實。作者群是以史料為基礎,並適度融入有助於展現戰時氣氛和情景的文學文本,盡量用平易近人的敘事筆法,引領讀者進入筆下人物的生存世界。 ◎在處理戰爭對個人的影響這一方面,本書也希望可以透過出場的各式人物,展示其中的複雜面相。 書中不會只著力於描述一些想當然耳的情緒,例如痛苦、悲傷、害怕,而是盡量

挖掘一些出乎今人意料之外的時人反應,例如興奮、期待、渴望。因為唯有把這些真實存在過的情緒都呈現出來,才能讓讀者更貼近那個時代的氣氛、更理解那個時代臺灣人的心情,像是為何有這麼多臺灣年輕人熱烈響應殖民母國的徵召?為何女性對於上戰場當看護婦感到光榮,男醫生卻對到戰場服務避之唯恐不及? ◎本書是市面上第一本集中討論「終戰那一天」臺灣戰爭世代心中感受的作品。 一九四五年八月十五日中午十二點整,日本帝國百姓家中的收音機先是播放日本國歌〈君之代〉,接著就是昭和天皇宣讀《終戰詔書》的聲音,宣布接受中美英蘇四國聯合發表的〈波茨坦宣言〉,無條件投降。這是一個重大的歷史時刻,史稱「玉音放送」。日本一般庶

民第一次聽見天皇的聲音,而且還是聽見天皇親口承認日本戰敗要投降的事實。這對日本人來說當然意義非凡,所以日本關於這個重大歷史時刻的討論非常多,而且也產出不少相關書籍和影視作品,但對臺灣人來說又何嘗不是?身為天皇殖民地子民的臺灣人,其實也跟母國人民親臨了同樣的歷史時刻。當時他們正在做什麼?心中的感受為何?這是本書九篇故事都會處理到的部分,每一篇都會透過筆下人物帶我們重回這一刻。

桃園環保局進入發燒排行的影片

桃園市環保局清潔大隊龍潭清潔隊的同仁就跟所有的清潔隊員一樣,值得我們尊敬及感謝,但是竟然有人只因不配合戴口罩、不聽勸導就對清潔隊員動手動腳!豈有此理!

敬平呼籲環保局,今後若再碰到這種不理性、不戴口罩又妨害公務的人,就不要幫他收垃圾!這樣不尊重清潔隊員等第一線防疫工作人員,就像對醫護施暴般完全不可取!不但令人無法容忍,而且要嚴厲譴責!清潔隊同仁都辛苦了,我們大家一定要互相尊重,在這段疫情非常時期,戴好口罩😷都是為了保護你我、保護家人。

#影片為桃園環保局提供

以生物能量介入對改善焦慮之實驗研究

為了解決桃園環保局 的問題,作者沈懿君 這樣論述:

本研究旨在探究以生物能量介入健康調理流程時,是否能紓解受試者的焦慮困擾問題。在研究中採用實驗法,針對15位受測對象,實施為期二個月追蹤一個月,每週三次的生物能超音波與熱能元氣儀介入調理並輔以人體磁感應分析儀作為生理反應記錄來探討生物能介入調理對紓解焦慮的情形。研究對象受測前後需以六項焦慮量表:漢密爾頓焦慮自我評定量表 (Hamilton Anxiety Rating Scale, HAM-A)、漢密爾頓抑鬱量表 (Hamilton Rating Scale for Depression, HRSD)、貝克焦慮量表 (Beck Anxiety Inventory, BAI)、貝克抑鬱量表 (B

eck Depression Inventory, BDI)及恐懼調查表(Fear Survey Schedule, FSS)來評估焦慮及憂慮的改善狀況。回收的資料以SPSS進行資料分析,採用重複測量的單因子變異數分析(One-way ANOVA)進行推論性統計。研究結果顯示:以量表在生物能介入前評估一次,生物能介入開始,每週電話訪談評估一次,直到追蹤一個月後評估結束,其分別檢測之結果皆有顯著差異。顯示受測者在接受能量介入調理後其焦慮及沮喪的情況仍然維持改善的狀態。

生物科技園區場區內產業廢水之調查

為了解決桃園環保局 的問題,作者唐浩哲 這樣論述:

論文摘要內容: 行政院農業委員會為發展農業科技,依「農業科技園區設置管理條例」而設置屏東農業生物科技園區,本園區屬於開發行為應實施環境影響評估者,為了落實各項環保對質及檢討執行,污染總量之控制進行適當的管制措施以避免開發及營運過程中各項環境衝擊超出原預估範圍。 本研究旨在探討於園區內事業排放廢水,因各進駐廠商所排放之廢水性質有所不同,因此在廢(污)水排入下水道前系統之前須符合園區水質納管標準,避免排入下水道差異過大而造成污水廠處理之負擔。本研究以園區內所有事業為調查對象,將園區廠商分為四大行業別分別為食品製造業、化工業、養殖業、其他行業,以不定時、不定期之方式為期一年每個月份各採

樣一次,採樣位置於各事業廠商排放廢(污)水至下水道前之放流口,採樣項目為SS、COD、pH、水溫,樣品則是以環保署公告之檢驗方式進行檢驗分析並取得數據。 依據各行業別污水排放量及不符合納管標準之超標次數及超標比例調查結果得知食品製藥業為園區高污染之產業,其廢水中之COD依據檢測結果超標比例為11.6%且污水排放量為1803.6CMD為全園區佔比最高之排水量,從上述調查結果可以得知此原因為造成污水廠進流水不穩定之主因,作為園區內行業別家數最多且排放廢水量最高之產業,可針對此行業別在未來廠商進駐前就以源頭減量及前處理設施建置建議之方式進行輔導,下水道系統管理為園區最重要環保基礎建設之一,攸關

園區是否可以妥善處理收集園區內之廢水,因此在對事業廢水之特性掌握相對極為重要,本研究調查之結果及數據資料也可供未來園區污水廠操作或是擴建之參考。

想知道桃園環保局更多一定要看下面主題

桃園環保局的網路口碑排行榜

-

#1.桃園市清潔隊服務專線

大型傢俱如有損壞需要丟棄,可洽當地的環保局清潔隊安排時間清運。以下列表為各區域之清潔隊的服務專線: ▫ 以下資料僅供參考,實際請依各縣市公告為準 ▫ 桃園市環保 ... 於 www.famo.com.tw -

#2.中華民國九十一年監察院糾正案彙編(一) - 第 548 頁 - Google 圖書結果

配桃園縣萱竹鄉菫竹段五之:尋五筆地號;且據逸陽公司之與辦事業計畫書第五之一頁指出, ... 既已載明一一者之關連性,桃園縣環保局明知坤業公司有圖土地變更編定之方便性, ... 於 books.google.com.tw -

#3.環境保護局桃園市政府 - YouTube

AboutPressCopyrightContact usCreatorsAdvertiseDevelopersTermsPrivacyPolicy & SafetyHow YouTube worksTest new features. © 2021 Google LLC ... 於 www.youtube.com -

#4.Clair Hsu - 桃園市政府環境保護局約僱人員 - LinkedIn

大學畢業前,幸運的找到一份在台中實驗室的工作,然而因距離家太遠辭職,目前於桃園市環保局擔任約僱人員,同時也在準備托育人員的保母證照及廢污水專責人員的資格, ... 於 tw.linkedin.com -

#5.擴大人力! 109年桃園環保局預計招考171名清潔隊員

桃園 市長鄭文燦上任以來共舉辦過兩次公開招考清潔隊員,目前約有2千5百名清潔隊員,環保局表示,桃園清潔隊每年約有八十至一百位清潔隊員退休,環保局預計再招正式清潔 ... 於 www.3people.com.tw -

#6.「新北12少」月曆發表推出12個「少一點」環保議題 - 台灣好新聞

記者黃村杉/新北報導 2021-11-15 14:11. 新北市環保局今(15)日於市府舉辦「2022新北12少月曆發表會」,集結最年輕的12位同仁組成「新北12少」,平均年齡21歲,並與輔 ... 於 www.taiwanhot.net -

#7.桃市「安心即時上工計畫」環境清潔防疫專案城市更美麗

桃園 市政府連續兩年積極推動勞動部「安心即時上工計畫」,提供臨時工作機會給市民, ... 桃園市長鄭文燦至龜山區公所前廣場,視察環保局環境清潔稽查 ... 於 life.tw -

#8.桃園市政府環境保護局企業工會「廢除環境清潔稽查大隊」抗議 ...

近百位桃園市清潔隊員上午十點聚集於桃園市政府,要求比照其它五都「廢除環境清潔稽查大隊,回歸環保局」,工會代表鄭瑞耀常務理事說:「同樣是環保局 ... 於 www.coolloud.org.tw -

#9.即時影像監視器:台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測

熱門景點即時影像 · 高公局國道路況影像 · 省道快速公路路況影像 · 公路總局省道路況影像 · 臺北市政府路況影像 · 新北市政府路況影像 · 桃園市政府路況影像 · 高雄市政府路況影像. 於 tw.live -

#10.桃園市政府環境保護局標案檢索

桃園 市政府環境保護局最新標案2021-03-07 110年度病媒防治噴藥服務開口契約(南區) 金額$7502000、2021-03-02 110年度病媒防治噴藥服務開口契約(北區) ... 於 pcc.mlwmlw.org -

#11.桃園市環保局和全家便利商店合作發表循環杯智慧租借站 - Cool3c

桃園 市環保局去年11月推出環保容器共享借用平台,民眾可於合作店家免費借用環保容器,平台提供借用、歸還、清洗、配送等完整服務,藉此減少一次性容器的 ... 於 www.cool3c.com -

#12.桃園市廢棄物清除處理商業同業公會

歡迎您蒞臨桃園市廢棄物清除處理商業同業公會網站,本會以服務為目的,促進同業間之事業發展及共同利益、協調經營同業間之關係、協助桃園市政府推動有關廢棄物清除處理 ... 於 www.epty.org.tw -

#13.「桃園市環保局」 - 相關新聞- 自由時報電子報

桃園 市環保局也派稽查員檢測周邊空氣品質及溝渠水質,認為火警已桃園市垃圾處理以BOO(興建、營運、擁有)模式,委託欣榮焚化廠焚燒的20合約於今年10月到期,市議會民 ... 於 news.ltn.com.tw -

#14.桃園市政府環境保護局環境稽查科 - 透明足跡

事業名稱: 桃園市政府環境保護局環境稽查科. 事業地址: 桃園市中壢區溪州街二九六號五樓. 所在工業區: 產業類型: 政府機關. 排放申報類型: 毒性化學物質. 於 thaubing.gcaa.org.tw -

#15.中華民國100年版災害防救法令彙編 - 第 1655 頁 - Google 圖書結果

... 縣市別數量基隆市 1 宜蘭縣 1 宜蘭縣 2 基隆市 1 桃園縣 1 新北市 2 新竹市 2 桃園 ... 當災害發生時,地方環保局須先調度自有車輛機具、開口合約等設備、協調鄰近 ... 於 books.google.com.tw -

#16.桃園市政府環境保護局

桃園 市政府環境保護局logo ... 環保新聞; 最新消息; 公告資訊; 榮譽獎章. 2021-11-13 「向海致敬、健康海洋無國界」 ... 2021-11-12 桃園參與COP 26 分享低碳. 於 www.tydep.gov.tw -

#17.桃市「安心即時上工計畫」環境清潔防疫專案城市更美麗

桃園 市政府連續兩年積極推動勞動部「安心即時上工計畫」,提供臨時工作 ... 桃園市長鄭文燦至龜山區公所前廣場,視察環保局環境清潔稽查大隊「安心 ... 於 times.hinet.net -

#18.桃園市政府環境保護局 - 點子秀

桃園 市政府環境保護局「環境教育繪本」線上闖關遊戲. 桃園市政府環境保護局「環境教育繪本」線上... 閱讀更多. 2 年前. 「322世界水日」愛水森活愛地球活動. 於 news.idea-show.com -

#19.九十三年監察院糾正案彙編(二) - 第 1004 頁 - Google 圖書結果

... 十九日等數次約詢行政院環境保護署(下稱環保署)、桃園縣政府〈下稱縣府〉及桃園 ... 及先期服務建議書三冊報由桃園縣環保局於八十八年四月二十六日迭請環保署審核' ... 於 books.google.com.tw -

#20.桃園市環保局 - 指傳媒

中元普渡線上祭祀防疫又環保紙錢統一收運集中焚燒 ... 桃園市環保局長呂理德表示,持續推動各項空污減量措施一直是環保局努力的初衷,不僅連續12年獲得行政院環境保護署考核 ... 於 www.touchmedia.tw -

#21.中華郵政全球資訊網-查詢專區- 郵遞區號查詢

3+3郵遞區號查詢 · 郵局專用信箱郵遞區號 · 軍事特種信箱 · 大宗函件3+3郵遞區號下載 · 3+2郵遞區號查詢. 縣市. 請選擇縣市, 基隆市, 臺北市, 新北市, 桃園市, 新竹市 ... 於 www.post.gov.tw -

#22.桃園環保局護守桃花源 - Facebook

桃園環保局 護守桃花源, 桃園市桃園區. 108398 likes · 928 talking about this. 「桃園環保局護守桃花源」為桃園市政府環境保護局之官方粉絲專頁,目的為發佈環保相關 ... 於 www.facebook.com -

#23.桃園環保局護守桃花源 - Instagram

603 Followers, 33 Following, 209 Posts - See Instagram photos and videos from 桃園環保局護守桃花源(@mytydep) 於 www.instagram.com -

#24.桃園市環保局最新消息

本局土壤及地下水污染預防及整治業務約用人員甄選自即日起至109年10月23日止. RSS. 2020/10/21. 本局109年10月13日辦理「水污染防治管理及專案計畫」相關業務約僱 ... 於 www.chiyang3739.com.tw -

#25.企業倫理 - Google 圖書結果

事發之後,環保署立即採取相應的措施,包含了要求RCA 等相關公司採取緊急措施, ... 環保署及桃園縣環保局為確認污染是否向外擴散的一年調查,證實地下水污染已擴散到廠 ... 於 books.google.com.tw -

#26.桃園市環境保護局企業工會, 聯絡電話0919251061(總幹事

桃園 市環境保護局企業工會 - 桃園市立案工會名冊@ 桃園市政府勞動局. 工會名稱桃園市環境保護局企業工會的聯絡電話是0919251061( ... 於 data.zhupiter.com -

#27.桃園平鎮八處廢車場蓋在農地環保局要撤證 - 中時新聞網

桃園 市議員舒翠玲提供/陳夢茹桃園傳真). 「環境保護局可以改名為環境破壞局了!」,舒翠玲痛批,議會屬於監督單位,環保局竟以政府資訊公開法第18條 ... 於 www.chinatimes.com -

#28.環保署補助桃市1.67億打造示範清潔隊優化隊員福利

桃園 市政府18日召開市政會議,環保局向桃園市長鄭文燦報告籌畫已久的蘆竹區及平鎮區中隊新隊部,通過行政院環保署經... 於 tyenews.com -

#29.桃園市政府海岸管理工程處

桃園 市政府,海岸,淨灘. 於 www.tyoca.gov.tw -

#30.垃圾別亂丟!桃園檢舉獎金提高至75% 監視器加強稽查

桃園 市八德區及龜山區有4里本月試辦專用垃圾袋,為避免民眾隨地丟棄垃圾,桃園市環保局提案修訂「桃園市違反廢棄物清理法案件檢舉及獎勵辦法」... 於 udn.com -

#31.桃園啟動循環杯租借服務鄭文燦:逐步推廣全市| 生活| 中央社CNA

桃園 市政府環境保護局與全家及統一超商合作,今天起提供「循環杯」租借服務,減少一次性容器使用。桃園市長鄭文燦表示,目前僅2家門市作為示範店面, ... 於 www.cna.com.tw -

#32.桃園環保局涉賄官員業者11人被訴

桃園 有環保科技業者以現金、禮券賄賂環保局人員,換取稽查名單、時間,偷換採驗水樣,檢方起訴11人。 桃園一名徐姓環保科技業者,去年起以現金、百貨 ... 於 news.pts.org.tw -

#33.桃園4局處預算3小時審完5筆共4180萬元預算被擱置 - 理財寶

桃園 市議會定期會今日聯席審查桃市明年度總預算案,針對桃園市政府環境保護局明年編列多筆預算辦理新屋環教園區策展、推廣等計畫,引起國民黨籍議員 ... 於 www.cmoney.tw -

#34.法規名稱: 桃園市政府環境保護局組織規程

桃園 市政府環境保護局(以下簡稱本局)置局長,承市長之命,綜理局務,並指揮、監督所屬機關及員工;置副局長二人,襄助局長處理局務。 於 www.rootlaw.com.tw -

#35.桃園市政府環境保護局空保科營建工程計畫-活動訊息

環保 署公告資訊:修正「公私場所違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」,並修正 ... 桃園市政府及所屬各機關學校公共工程工地環境清潔維護管理須知(106.4.18發布). 於 w3.ncet.com.tw -

#36.低碳運具補助線上申辦審查系統: 桃園市環保局

110年度本市機車汰舊換新七期機車加碼補助申請名額一萬名(含遞補)已額滿, 但尚可依環保署機車汰舊換新補助辦法規定申請環保署補助款最高新台幣3,000元。 於 tydeposs.cc -

#37.鼓勵教師、家長及特教助理員踴躍報名參加 - 高榮國小

中平國小辦理「桃園市110年度加強各校教職員及家長特教知能研習」,鼓勵教師、家長及特教助理員踴躍報名參加。 說明:. 一、, 依據桃園市政府教育局110年3 ... 於 www.kjes.tyc.edu.tw -

#38.經貿透視雙周刊 439 綠色經濟 企業與環境共贏

桃園 福容飯店獲環保旅館殊榮福容大飯店桃園分店則是在相關企業體系內,第一間獲得環保 ... 尤其桃園身為國門之都,旅宿業者更肩負著國門的形象,因此當環保局前往輔導時, ... 於 books.google.com.tw -

#39.環境生態[環境教育]【110年度】桃園市政府環境保護局環境 ...

桃園 市政府環境保護局環境清潔稽查大隊環保志工特殊教育訓練。 【課程注意事項】. 一、本專班對象限欲成為桃園市環保志工,且應於上課前先向所屬環保志工小隊隊長 ... 於 elearning.taipei -

#40.桃園市政府環境保護局預、決算資料 - 政府資料開放平臺

桃園 市政府環境保護局預、決算資料 · 機關或基金名稱(機關或基金名稱)、 · 收入預算數(單位元)、 · 收入決算數(單位元)、 · 收入執行率(單位百分比)、 · 支出預算數(單位元)、. 於 data.gov.tw -

#41.桃園市環境教育志工媒合平台:桃園市環保局環教志工網

桃園 市環保局環教志工網. ... 桃園市政府(社會局)將辦理網路有獎徵答活動... 2021-11-08 ... 桃園市環境教育宣導教具租借流程及辦法, 2021-05-31 ... 於 tydep-eev.com.tw -

#42.桃園環保業者赴市府抗議要求優先處理市內廢棄物 - Yahoo奇摩 ...

桃園 市環保業者不滿外縣市垃圾處理費用逐年調漲,大幅影響市場價格, ... 對於業者的陳情,桃園市環保局一般廢棄物管理科科長長梁開忠呼籲各地縣政府 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#43.行政院環境保護署-地方環保機關

臺北市政府環境保護局, 110臺北市市府路一號6樓東北區, 02-2720-8889. 新北市政府環境保護局, 220新北市板橋區民族路57號, 02-2953-2111. 桃園市政府環境保護局 ... 於 www.epa.gov.tw -

#44.工業局- 工廠公示資料查詢系統 - 全國商工行政服務入口網

工廠設立許可案號(十四碼):. 工廠名稱:. 工廠地址:(如以工廠地址查詢,僅顯示此地址上其工廠登記狀態仍為生產中之工廠). 請選擇, 基隆市, 新北市, 臺北市, 桃園市 ... 於 serv.gcis.nat.gov.tw -

#45.桃園市政府環境保護局2019年招標案件列表 - 台灣採購公報網

107年度空氣污染防制暨產業環保技術服務計畫(後續擴充), NT$3,000,000.00. 108年度公文信封開口合約, NT$256,150.00. 108年桃園市環保局代履行非法棄置廢棄物清理作業 ... 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#46.桃園清潔隊3確診!環保局工會怒:感染源未查明前停收龜山垃圾

環保局 工會認為,清潔隊員是第一線面對民眾的防疫人員,如清潔隊員染疫,很有可能造成全區甚至全市沿街感染,請桃園市政府正視清潔隊員染疫的嚴重性,假設 ... 於 www.ettoday.net -

#47.桃園市環保局柴油車污染管制網: 主首頁

桃園 市環保局柴油車污染管制網. 柴油車排煙檢測站. 柴油車排煙檢測站 Diesel Vehicle Emission Inspection Station. 柴油車排煙檢測站. 於 www.tygd.tw -

#48.桃園市環境教育全球資訊網

桃園 市政府環境保護局 · 2021-11-05. 永續桃園X 環教10 周年 · 2021-10-27. 台灣桌遊教育推廣協會111年環境保護桌遊課程講座方案 · 2021-10-14. 資源分享│桃園環境教育終身 ... 於 tydep-eew.com.tw -

#49.桃園市政府環保局積極協助業者汰換鍋爐改燒天然氣 - 工商時報

行政院環境保護署於107年9月19日訂定公告「鍋爐空氣污染物排放標準」,針對各業別鍋爐不分規模訂定一致性之排放標準;其中既存鍋爐於109年7月1號前未能 ... 於 ctee.com.tw -

#50.機關名稱:桃園市政府環境保護局 - 標案瀏覽

日期 類型 代碼 20211104 無法決標公告 1100078259 20211104 公開招標公告 1100249460 20211103 無法決標公告 1100249460 於 ronnywang.github.io -

#51.桃園市政府環境清潔稽查大隊-

桃園4里專用垃圾袋宣導結束11月1日起無專用垃圾袋清潔隊將拒收 ... 桃園環保局護守桃花源(另開新視窗) ... 桃園市區域垃圾焚化廠回饋設施活動中心(另開新視窗). 於 www.tyemid.gov.tw -

#52.登入TCID桃園市營建工程空污費網路申報系統

如您有網站使用或空污費申報相關問題,請與桃園市環境保護局營建空污費收費櫃台聯絡: 服務電話:(03)338-6021轉1234或1235. 系統資訊安全管理 ... 於 tcid.azurewebsites.net -

#53.桃園環保局遭控拒清潔隊員入工會 - Taiwan News

(中央社記者張茗喧台北29日電)30多名桃園市清潔隊員今天上午赴勞動部,抗議桃園市環保局以「無權加入」等理由,拒絕他們加入環保局工會,盼勞動部介入 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#54.機關業務聯絡資訊 - 桃園市政府

中文名稱:. 環境保護局 · 英文名稱:. Department of Environmental Protection · 機關地址:. 桃園市桃園區縣府路1號 · 電話:. 03-3386021 · 傳真:. 03-3366591 ... 於 www.tycg.gov.tw -

#55.監理服務網- 汽燃費查詢及繳費- 個人

... 款)線上申辦本項自動扣款轉帳繳納服務,或下載填寫「轉帳代繳汽燃費約定書」,寄回車輛所屬之監理所(站)辦理。 查詢監理所站位置. 基隆市, 臺北市, 新北市, 桃園市 ... 於 www.mvdis.gov.tw -

#56.高雄市環保局推動水污染稽查管制、水巡守經營管理 - 遠見雜誌

我們土地上的水環境,由我們來守護。」在高雄市政府環境保護局帶動下,32支水環境巡守隊,1098名志工肩負起巡守使命,分布在高雄境內八大流域, ... 於 www.gvm.com.tw